2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

»Die schwarze Grete wird dich holen.« Es scheint, als sei die geheimnisumwitterte Geisterfrau, die Fischerboote auf den Grund des Meeres zieht, Wirklichkeit geworden. Doch was will die schwarze Grete von Melissa? Nordseeküste, Schillig, Ostfriesland: Melissas Hoffnung auf ein friedliches Leben mit ihrer kleinen Familie gleicht einem Kampf gegen Windmühlenflügel. Kaum hat sie die schrecklichen Geschehnisse des vergangenen Jahres halbwegs bewältigt, taucht diese schwarze Gestalt auf. Sie huscht durch die nächtliche Deichlandschaft, versteckt sich in den Salzwiesen, duckt sich hinter flache Dünen, kommt und geht wie die Gezeiten. Und sie macht Jagd auf Melissa, die einzige Überlebende eines Serienmörders. Nur mit knapper Not entgeht Melissa einer Entführung. Den Tod ihres geliebten Border Collies Buddy kann sie gerade noch verhindern. Nur gut, dass sich ihr Verlobter mit der kleinen Emilia bei Verwandten aufhält, so weiß Melissa ihre Lieben in Sicherheit. »Mein Sarg in den Dünen« bildet den furiosen Abschluss der Ostfriesenmädchen-Trilogie. Lesen Sie auch Teil 1: Mein Grab im Watt Teil 2: Mein Tod in der Sturmflut

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Mein Sarg in den Dünen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mein Sarg in den Dünen

Teil 3 der Reihe

»Ostfriesenmädchen Melissa Dietrich«

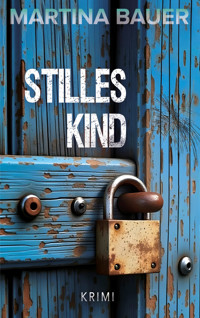

Ein Krimi von Martina Bauer

Alle Rechte liegen bei der Autorin Martina Bauer

Copyright:

© 2024 Martina Bauer www.martinabauer.jimdo.com

Impressum:

Martina Bauer

Guttenbergstr. 1

76889 Schweigen-Rechtenbach

Covergestaltung:

Jacqueline Spieweg, FarbRaum4 (http://www.jspieweg.de/)

Coverfoto:

Zwillingsmühle von Greetsiel in Ostfriesland (www.shutterstock.com)

Lektorat: Christine Bendik

(www.lektorat-giegerich.de)

Über die Autorin

Schon als Kind liebte Martina Bauer gruselige und packende Geschichten und schlich sich heimlich ins Wohnzimmer oder ließ sich ins Kino schmuggeln, um sich spannende Filme anzusehen. Heute schreibt sie mit Erfolg Thriller, Krimis und Horrorgeschichten. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt sie an der Südlichen Weinstraße und arbeitet als Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie.

Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen.

Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!

Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website.

www.qindie.de

Alle Personen im nachfolgenden Text sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

1

Schillig, August 2023

Liebe Großmutter,

Bei meinem heutigen Strandspaziergang habe ich mich gefragt, ob du eigentlich schon mal am Meer gewesen bist. Erzählt hast du nie davon. Wahrscheinlich nicht. Du bist nicht der Typ, der in den Urlaub fährt und am Strand nach Muscheln sucht.

Schon als Kind wollte ich immer ans Meer. Als Mama und Papa weggingen, fragte ich dich, wie es dort an der Küste ist, wo sie jetzt leben, und du sagtest nur: schön. Aber wirklich gesehen hast du es, soweit ich weiß, nie.

Ich habe mich in das Meer verliebt. Ich möchte den Rest meines Lebens hier verbringen. Gerne würde ich dir die Nordsee zeigen, wenn ich könnte. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Der Sommer geht langsam zu Ende. Ständig weht ein kühler Wind, und abends wird es täglich früher dunkel. Die See schimmert in einem stählernen Eisgrau.

Noch wimmelt es von Touristen, aber diese Woche gehen die Schulferien zu Ende. Bald wird es ruhig sein in Schillig. Nach diesem turbulenten und ereignisreichen Sommer freue ich mich darauf.

Es tut gut, dir zu schreiben. Es fühlt sich wirklich an, als säßest du vor mir am Kamin, deine Tarot-Karten vor dir auf dem Tisch oder dein Strickzeug, und mit meinem Brief in deinen Händen. Ich weiß, dass du nicht untätig bist da oben im Himmel. Du wachst über mich. Sonst hätte ich die letzten Monate nicht überlebt.

Du hast auf mich aufgepasst, als der Serienmörder Kristian Ried mich entführte und über Bord warf, in die stürmische See, weit weg vom Ufer.

Du warst da, als ich mit der kleinen Emilia auf einer Düneninsel von der Sturmflut eingeschlossen wurde, und die Wassermassen höher und höher stiegen. Dafür bin ich dir so dankbar, Großmutter.

Als ich glaubte, ich müsste sterben, habe ich an dich gedacht, und ich hatte so gehofft, dass du da oben auf mich wartest und mich in Empfang nimmst.

Aber ich bin nicht gestorben. Es gibt immer ein Opfer, das überlebt. Seine Bestimmung ist es, die Geschichte zu erzählen.

Es fühlt sich unwirklich an, in einen Brief zu schreiben, dass man beinahe getötet worden ist. Lieber würde ich dir gegenübersitzen und aufgeregt gestikulieren, meine Hand auf deinen Arm legen, vielleicht aufstehen und hin und her gehen, während ich berichte. Deinen erschrockenen Gesichtsausdruck sehen.

Ich habe Schreckliches mitgemacht in den letzten Monaten. Viele sagen, an meiner Stelle hätten sie jeden Lebensmut verloren. Doch es gibt Menschen, die mir helfen, das Geschehene zu verarbeiten. Regelmäßig besuche ich einen Spezialisten für Traumabewältigung. Mit seiner Hilfe habe ich meine Alpträume in den Griff bekommen. Aber genauso wichtig ist die Unterstützung meiner Familie. Ich bin glücklich mit meinem Axel, meinem Felsen in der Brandung. Und mit der kleinen Emilia und mit Buddy, unserem wunderbaren, süßen Border Collie. Du hättest Buddy geliebt. Jeder liebt Buddy. Und er hat einen wesentlichen Beitrag zu meiner Rettung geleistet.

Emilia, dein Urenkelkind, hat heute ihre ersten wackeligen Schritte gemacht. Es ist so schade, dass du sie nicht mehr kennenlernen durftest.

Und Axel und ich werden im Frühjahr heiraten. Stell dir vor, ich habe am Strand eine Flaschenpost mit seinem Antrag gefunden. Ist das nicht eine tolle Idee?

Und dann habe ich noch den Laden, der Wellenreiter, den ich mit meiner Freundin Lilly betreibe. Die Arbeit gefällt mir sehr. Hauptsächlich verkaufe ich Souvenirs, Dekoartikel und regionale Spezialitäten, aber dir zu Ehren habe ich eine kleine Ecke mit esoterischen Produkten wie Edelsteinen, Ritualkerzen und Büchern über regionale Sagen eingerichtet. Lilly stellt an der Frischetheke die weltbesten Fischbrötchen her, für die der Wellenreiter inzwischen im ganzen Wangerland bekannt ist. Stell dir vor, die Leute kommen sogar von Wilhelmshaven, um ihre Fischbrötchen bei uns zu kaufen!

Ich habe mich entschlossen, für immer hier an der Küste zu bleiben. Bitte verzeih, dass ich dein Erbe zurücklassen musste. Sabrina führt das Ladengeschäft in der Heide in deinem Sinne weiter, die Wohnung habe ich verkauft. Ich gehe aus Schillig nicht mehr weg. Ich bin jetzt ein Ostfriesenmädchen.

Wenn du Sina da oben triffst, grüß sie bitte von mir. Ich denke ganz oft an sie. Ich stelle mir vor, wie sie über deine Schulter spitzelt und grinsend diesen Brief liest. Wie sie mit dem Finger auf die Zeilen tippt und jedes Wort kommentiert.

Sina war die beste Freundin, die man nur haben kann. Manchmal denke ich, sie steht neben mir und gibt zu allem, was ich sage und tue, ihren Senf ab.

Wie gerne würde ich dir alles selbst erzählen, was ich in der letzten Zeit erlebt habe. Ich werde warten müssen, bis wir uns wiedersehen da oben. Ich freue mich zwar darauf – und auf Sina – aber wie! -, aber es wäre schön, wenn bis dahin noch ein wenig Zeit verginge. Meine Familie braucht mich.

Bitte halte weiterhin deine schützende Hand über uns, Großmutter.

In Liebe,

Melissa

2

An einem trüben und kühlen Montag im September erschien die schwarze Grete und versuchte, mein Leben zu zerstören.

Die Urlaubssaison ging zu Ende. Es war ruhig geworden im Wangerland, und ich genoss die entspannte Atmosphäre bei der Arbeit im Souvenirladen Wellenreiter. Ein turbulenter und arbeitsreicher Sommer lag hinter mir, in dem das Geschäft gebrummt hatte. Ich hatte genug Geld verdient, um über die nächsten mageren Monate zu kommen, in denen die Touristen ausbleiben würden. Ich freute mich auf einen entspannten Winter. Endlich fand ich mehr Zeit für meine Familie, und Axel und ich begannen langsam mit der Planung für ein Event, das im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden sollte: unsere Hochzeit.

Meine Schwiegereltern hatten für die Feierlichkeiten eine kleine Finanzspritze versprochen, daher luden wir sie für ein paar Tage zu uns nach Hause ein, um mit ihnen mögliche Locations zu besichtigen.

Ole und Merle Schulte waren liebreizende, herzliche Menschen, die ich sehr mochte, und die ich schnell in mein Herz geschlossen hatte – und das war keine Selbstverständlichkeit bei mir. Sie hatten Axel spät bekommen und waren inzwischen knapp siebzig. Merle hatte vor Jahren einen alten Hof in Moormeerland am Dollart von ihrem Onkel geerbt. Seitdem lebten sie dort und genossen ihren Ruhestand, bis bei Ole eine beginnende Demenz diagnostiziert wurde. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Merle pflegte ihn seitdem und kümmerte sich um den Hof.

Durch die viele Arbeit im Wellenreiter hatte ich es in den letzten Monaten nur selten geschafft, sie zu besuchen. Axel fuhr öfter hin. Er sorgte sich um die beiden, obwohl Merle beharrlich jede Hilfe ablehnte.

Die beiden rückten also am Samstag an und nahmen unser Gästezimmer in Beschlag. Sie überschütteten unsere kleine Tochter Emilia und Border Collie Buddy mit Liebe und Axel und mich mit guten Ratschlägen für die Erziehung und den Haushalt. Wir unternahmen viel mit ihnen, besahen uns gemeinsam eine Windmühle, in deren Innenräumen Hochzeitsfeiern ausgerichtet wurden, ein Schiff, auf dem Trauungen stattfanden, und sprachen mit einem Veranstalter für Strandhochzeiten. Die Windmühle sagte uns allen spontan am meisten zu, zumal sie etwas mehr Platz bot als der Fischkutter und man nicht so abhängig vom Wetter war wie im Pagodenzelt am Strand. Und Buddy konnte durch die umliegenden Wiesen streifen und sich austoben.

Ich schoss jede Menge Fotos, steckte Flyer ein und machte mir Notizen, während Axel seinem Vater geduldig alles erklärte.

Am Montagabend reisten Merle und Ole wieder ab. So schön es mit den beiden gewesen war, so erleichtert fühlte ich mich, als sie ihr Gepäck im Kofferraum verstauten und in den Wagen stiegen. Die ungewohnte Umgebung hatte Ole verwirrt. Vor allem nachts geisterte er mehrmals durchs Haus, schaltete das Licht in Emilias Zimmer ein, bis sie anfing zu weinen, und weckte Axel, um ihn zu fragen, wer die fremden Möbel aufgebaut hatte. Merle und er hatten früher hier gewohnt.

»Puuh«, sagte ich und winkte den beiden zum Abschied, als Merle rückwärts aus der Einfahrt setzte. »Das war schön, aber anstrengend.«

»Danke, dass du nicht die Geduld verloren hast«, sagte Axel und küsste mich auf die Stirn.

»Wie könnte ich? Es waren zwei Tage …«

»… die sich anfühlten wie zwanzig.«

»Zweihundert meinst du.«

Axel grinste. »Hoffen wir, dass sie gut nach Hause kommen«, sagte er. Merle hatte stets Ole das Fahren überlassen. Erst als Axel Ole den Führerschein abgenommen hatte, kutschierte sie in der Gegend herum. Sie liebte es zwar, zu fahren, verwechselte aber schon mal den Blinker mit den Scheibenwischern oder legte an einer roten Ampel im letzten Moment eine Vollbremsung hin.

»Lass uns reingehen, es ist kalt …«

Ehe ich ausreden konnte, krachte es dumpf, und ich hörte Bremsen quietschen und das Klirren von splitterndem Glas. Erschrocken fuhren wir herum. Der Wagen schleuderte, fuhr über den Bordstein, schrammte mit der linken Seite an einer Mauer entlang und krachte gegen einen Baum.

Glassplitter flogen umher wie glitzernde Pistolenkugeln, Dampf zischte unter der zerdrückten Motorhaube hervor.

Axel rannte sofort los. Geistesgegenwärtig kehrte ich zurück ins Haus, vergewisserte mich, dass Emilia selbstversunken vor sich hin spielte und Buddy mit seinem Futternapf beschäftigt war, dann eilte ich zu dem beschädigten Wagen.

Inzwischen waren Nachbarn aus ihren Häusern gekommen, das Autowrack war von Leuten umringt, jemand rief, der Krankenwagen sei unterwegs. Axel half Ole, aus dem Auto auszusteigen. Oles Stirn blutete, seine Augen waren weit aufgerissen. Auf der Fahrerseite versuchten zwei junge Frauen erfolglos, die völlig verzogene Autotür zu öffnen.

»… nicht bei Bewusstsein …«

»… am besten lassen wir sie sitzen, es ist zu riskant, sie über die Beifahrerseite nach draußen zu ziehen …«

»… Feuerwehr muss mit der Blechschere …«

Ich schlug die Hände vor den Mund, ich fühlte mich völlig hilflos, wusste nicht, was ich tun sollte.

Schließlich trafen die Rettungskräfte ein. Ich hielt mich abseits, redete mit einem Polizisten, ließ mich von einem Feuerwehrmann beruhigen. Nein, ich hatte leider nicht gesehen, was genau passiert war. Ich hatte nur mitbekommen, wie Merle plötzlich das Lenkrad verriss.

Merle und Ole wurden beide ins Krankenhaus transportiert. Axel fuhr direkt hinterher, während ich ins Haus zurückging und von der Eingangstür aus beobachtete, wie der Abschleppdienst den zerbeulten Wagen auflud und abfuhr. Irgendwann senkte sich eine Stille über den Bentgrasweg, die sich entsetzlich anfühlte nach dem ganzen Tumult.

Ich brachte Emilia ins Bett, dann erzählte ich Buddy, was passiert war. Er legte den Kopf schief und spitzte die Ohren, versuchte zu verstehen, was ich ihm sagte.

Axel kam gegen dreiundzwanzig Uhr zurück. Er war kalkweiß im Gesicht.

»Papa hat nur ein paar oberflächliche Schnittverletzungen«, erzählte er. »Sie behalten ihn dennoch eine Nacht zur Beobachtung da. Morgen wird er nach Hause entlassen. Mama wird gerade operiert. Sie hat mehrere komplizierte Knochenbrüche und eine schwere Gehirnerschütterung.«

»Mein Gott«, flüsterte ich.

»Ich muss morgen nach Moormeerland fahren«, sagte er. »Ich muss mich um Ole und um den Hof kümmern.«

»Natürlich«, sagte ich.

»Womöglich werde ich einige Zeit dortbleiben müssen.«

»Schon klar. Es sind doch deine Eltern.«

»Es gefällt mir nicht, dass ich dich alleine lassen muss.«

»Ich komme schon zurecht«, sagte ich.

»Emilia nehme ich mit«, sagte Axel.

»Bist du sicher?«

»Du kannst Lilly nicht alleine im Laden lassen, zumindest nicht über längere Zeit. Buddy bleibt hier bei dir.«

»Einverstanden«, sagte ich. Ich stand auf und trat auf Axel zu. Ich legte meine Hände um seinen Nacken und küsste ihn. »Mensch, das tut mir so schrecklich leid. Hast du eine Ahnung, wie das geschehen konnte?«

Axel runzelte die Stirn. »Ole sagt, Merle hätte versucht auszuweichen, weil jemand mitten auf der Fahrbahn stand.«

»Ich habe nicht auf die Straße geachtet«, sagte ich.

»Er sagte, es wäre die schwarze Grete gewesen.«

»Na ja«, sagte ich, »das glaube ich weniger. Was sagen denn die Nachbarn? Haben die irgendwas gesehen?«

»Niemand hat den Unfall beobachtet. Sie haben den Lärm gehört und sind nach draußen gekommen.« Er schwieg kurz, dann sagte er: »Ole meinte, die Grete wäre nach dem Aufprall zum Beifahrerfenster gekommen und sie hätte gesagt, dass sie uns alle holen wird.«

Ich verzichtete darauf, den Wahrheitsgehalt von Oles Darstellung mit Axel zu diskutieren. Axels Vater war sehr abergläubisch. Und Axel selbst hatte ich schon öfter beobachtet, wie er sich bekreuzigte, wenn uns eine schwarze Katze über den Weg lief. Er wollte nicht direkt zugeben, dass er insgeheim an übernatürliche Geschehnisse glaubte.

Am nächsten Morgen half ich ihm beim Packen, und erst, als Axel und Emilia reisebereit vor mir standen, wurde mir so richtig bewusst, dass ich die beiden tagelang oder wochenlang nicht sehen würde.

»Passt auf euch auf«, sagte ich. »Tschüss, meine Süße.« Tränen traten in meine Augen, als ich mich von Emilia verabschiedete. Trötend putzte ich mir die Nase. Sie lachte fröhlich.

Dann schnallte Axel Emilia in ihrem Kindersitz fest, drückte ihr ihren geliebten Plüschcollie in die Hand, stieg in den Wagen und fuhr davon.

Ich stand mit Buddy in der offenen Tür und fühlte mich schrecklich einsam.

3

»Das ist so eine verfluchte Kacke.«

Lilly saß auf der Verkaufstheke, die Hände unter die Oberschenkel geklemmt, und schaukelte wild mit den Beinen. Ihr rechter Fuß traf einen hölzernen Hocker. Mit lautem Gepolter fiel er um. Buddy sprang erschrocken auf und floh in die kleine Küche des Wellenreiters, wo er sich in seinem Korb zusammenrollte und tot stellte. Wenn die temperamentvolle Lilly, mit mir zusammen Geschäftsführerin des Wellenreiters und die beste Herstellerin von Fischbrötchen im ganzen Wangerland, sauer war, klemmte man unwillkürlich den Schwanz ein. Zumindest, wenn man sie nicht richtig kannte und wusste, dass sie niemandem etwas zuleide tun konnte. Lilly konnte schimpfen und toben wie die Nordsee bei einer Sturmflut, aber Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Lilly gehörte zu den gutherzigsten Menschen, denen ich in meinem ganzen bisherigen Leben begegnet war.

»Wenn wirklich eine Frau auf der Fahrbahn stand, dann trifft sie doch mindestens eine Mitschuld. Und sie kann sich doch nicht einfach vom Unfallort wegbewegen. Das ist Unfallflucht!«

Die Türglocke bimmelte die Melodie des Liedes »Friesenjung«, unsere jüngste Investition ins Inventar des Wellenreiters. Lilly rutschte von der Theke und setzte ein strahlendes Lächeln auf, als hätte man einen Schalter umgelegt. Mit einem entschuldigenden Achselzucken hob sie den Hocker auf und stellte ihn beiseite. »Wie ungeschickt von mir!«, sagte sie zu dem älteren Herrn, der den Laden betreten hatte. »Was kann ich für Sie tun, mein Guter?«

Wir betrieben das gemütliche Ladengeschäft an der Touristenmeile in Schillig seit einem guten halben Jahr, und Lilly hatte keinerlei Schwierigkeiten gehabt, in die Rolle der Geschäftsfrau einzutauchen. Stand ein Kunde im Laden, wurden private Probleme umgehend hintangestellt. Ich war froh, dass der Kunde auf ihrer Seite des Ladens an der Frischetheke bedient werden wollte. Ich trug noch meine Windjacke, mein Haar war zerzaust, und ich wollte etwas trinken und fünf Minuten runterkommen, bevor ich mich aufs Geschäftliche stürzen konnte. Es war zehn Minuten nach zehn am Dienstagvormittag.

In der Küche kochte ich mir eine Tasse Tee mit Sanddornaroma und fuhr erst mal den Laptop hoch. Während ich mit einem Ohr Lillys Verkaufsgespräch lauschte, überflog ich die Nachrichten. Bomben krachten in Krankenhäuser, ich las Berichte über rollende Panzer, über Mord und Totschlag: War denn alle Welt verrückt geworden?

Ich seufzte. Schon jetzt vermisste ich Axel und Emilia. Mein Blick glitt auf mein iPhone, das neben dem Laptop auf dem Tisch lag. Am liebsten hätte ich Axel angerufen und seine Stimme sowie das fröhliche Quietschen unserer kleinen Tochter gehört. Aber Axel hatte anderes zu tun, als sich einen Vortrag über meine Sehnsucht nach den beiden anzuhören.

Ich öffnete das Mailprogramm. Eine alte Schulfreundin lud mich zu einem Klassentreffen in der Lüneburger Heide am kommenden Samstag ein. Da war ich im Wellenreiter zur Spätschicht eingeteilt. Lilly würde meinen Platz sicherlich ohne zu zögern übernehmen, aber ich war nicht scharf auf das Treffen und würde der Schulkameradin eine Absage erteilen. Unweigerlich würden meine ehemaligen Mitschüler und Freundinnen eher früher als später auf den Mord an Sina und auf den Serienmörder Kristian Ried zu sprechen kommen. Mit seinen Gräueltaten hatte er es in den überregionalen Teil der Zeitungen geschafft. Auf das sensationslüsterne Glitzern in ihren Augen und mit Neugier geschwängertes Mitgefühl konnte ich gerne verzichten.

Vier Werbemails markierte ich als Spam und löschte sie.

Eine Schiffsladung voll Paketankündigungen vom Deutschen Paketdienst, die sehr aufgeregt über die Anlieferung von zwei Kisten bestelltem Dekomaterial für den Laden zu sein schienen, löschte ich ebenfalls.

Die letzte ungelesene Mail stammte von einem mir bislang unbekannten Absender. [email protected]. Im Betreff stand: Abgabe von Sammlungsgegenständen aus dem Turmmuseum im Störtebeker-Turm.

Ich nippte an meinem Tee und öffnete die Mail.

Sehr geehrte Frau Dietrich,

sicher haben Sie schon viel von unserer Ausstellung im Störtebeker-Turm gehört. Das Turmmuseum der Marienkirche in Marienhafe beherbergt originale Stücke um den berühmten Piraten, der einst die ostfriesische Küste unsicher machte, sowie eine Dokumentation der Baugeschichte des Turms.

Regelmäßig werden uns Artefakte und Gegenstände von privaten Sammlern und Liebhabern zur Verfügung gestellt. Nicht alle davon sind für unsere Ausstellung geeignet.

Bei unserer letzten Inventur haben wir kleinere Kunstgegenstände von niedrigem historischem Wert aussortiert. Wir möchten Ihnen anbieten, die Ware zu begutachten. Sicherlich finden Sie einige schöne Stücke oder Bücher zum Abverkauf in Ihrem Ladengeschäft.

Ein Aufstieg zur Aussichtsplattform des Turms mit lohnendem Rundumblick ist in diesem Rahmen möglich.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Beste Grüße

S.

Das klang doch ganz interessant. Das Störtebeker-Museum kannte ich bis dato noch nicht. Ich hatte gerade erst ein paar handgefertigte schöne Möbelstücke aus Treibholz verkauft, somit war Platz für Neuanschaffungen frei geworden. Mit einem Museum hatte ich bis jetzt noch nicht kooperiert. Aber es war bestimmt kein Schaden, sich die Sachen mal anzusehen und zu schauen, ob etwas Passendes darunter war.

Ich antwortete auf die Mail.

Vielen Dank für Ihr Angebot, über das ich mich sehr freue. Gerne würde ich einen Besichtigungstermin mit Ihnen ausmachen. Wann passt es denn bei Ihnen? Freundliche Grüße, Melissa Dietrich

Die Antwort erfolgte unmittelbar.

Gerne am Mittwoch? Oder vielleicht heute, wenn Sie sich kurzfristig frei nehmen können?

Die Türglocke bimmelte den Friesenjung, der Kunde verließ den Laden. Draußen rauschte der Regen gegen das Schaufenster.

»Lilly?«, rief ich.

»Was ist?«

»Denkst du, heute ist viel los?«

»Liebes, es schifft in einem Stück, die wenigen Touristen sitzen in den Cafés oder Museen oder sie bleiben gleich in ihrer Ferienwohnung. Nein, ich denke nicht, dass viel los sein wird.«

»Meinst du, ich kann mich für ein paar Stündchen aus dem Staub machen?«

»Klar kannst du. Wenn du mir verrätst, wohin.«

»Nach Marienhafe.« Ich erzählte ihr kurz von der Mail und von dem Angebot.

»Das Störtebeker-Museum.« Sie kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. »Das kenne ich. Es ist nicht besonders groß. Was sollen die denn da für uns haben?«

»Keine Ahnung, deswegen möchte ich ja hinfahren. Vielleicht kann ich das eine oder andere Schnäppchen machen.« Und die Fahrt würde mich von meinen trübseligen Gedanken ablenken.

Lilly nickte geistesabwesend. Verdrossen schaute sie nach draußen in den trostlosen Tag. »Sei aber vorsichtig, versprichst du mir das?«

»Bin ich doch immer.«

»Ja, klar, wie konnte ich das vergessen.« Sie rollte die Augen.

»Hab dich lieb.« Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Komm mit, Buddy, wir machen einen Ausflug.«

»Lass ihn ruhig hier«, sagte Lilly, »dann weiß ich wenigstens, dass du irgendwann wiederkommst und mich nicht den ganzen Winter hier hängen lässt …«

»Ich bin so bald wie möglich zurück, Süße.« Ich schnappte Buddys Leine vom Haken und trat hinaus in den unablässig strömenden Regen.

*

Gerne wäre ich an der Küste entlanggefahren, doch das würde viel Zeit in Anspruch nehmen, und ich wollte am Nachmittag zurück sein und Lilly ablösen. Buddy hockte auf dem Rücksitz und schaute mit gespitzten Ohren zum Fenster hinaus. Die Landschaft auf meiner Strecke war öde und karg, und doch hatte sie ihren Reiz. Dicke Wolken zogen majestätisch langsam über den Himmel, die See zeigte sich in schimmernden Grautönen.

Auf einer Brücke rüttelte der Wind am Wagen. Ich nahm mir vor, mich am Abend mit einem Buch auf der Couch zu lümmeln, meine Füße unter Buddy zu schieben und ein Glas Wein zu genießen.

Ich fuhr über Wittmund und Aurich und hielt auf einem Parkplatz an, als ich bei Buddy eine zunehmende Unruhe registrierte. Ungeduldig trat ich von einem Fuß auf den anderen, während Buddy in aller Seelenruhe jeden Quadratmeter des Parkplatzes markierte und Wasser aus Pfützen schlabberte, wenn er dachte, ich sähe nicht hin. Zum Dank für meine Geduld klatschte er mich ab, indem er einen schmutzig-braunen Pfotenabdruck auf meiner Jeans hinterließ.

»Schönen Dank auch«, sagte ich.

Buddy hechelte begeistert und verbreitete schwanzwedelnd den Geruch nach nassem Hund im Fahrzeuginneren. Dieser Hund schaffte es einfach, sich über alles zu freuen.

*

Kopfloser Pirat hatte mir eine Wegbeschreibung geschickt, daher verzichtete ich darauf, das Navigationsgerät einzuschalten. Ich hatte mir die Marienkirche auf der Bildersuche von Google schon angesehen und erkannte den wuchtigen Bau sofort wieder.

Ich parkte den Wagen am Straßenrand, setzte meine Strickmütze auf und stieg aus. Buddy öffnete träge ein Auge.

»Na, was ist los mit dir?«, sagte ich. »Keine Lust, auszusteigen?«

Ich warf einen Blick zum Turm. Es war fraglich, ob ich Buddy überhaupt mit nach drinnen nehmen durfte, mit seinem feuchten Fell und den schmutzigen Pfoten würde er die Gastfreundschaft der Museumsangestellten überstrapazieren. Ich beschloss, Buddy im Auto zu lassen.

»Ich bin bald zurück«, sagte ich. »Falls es länger dauern sollte, schaue ich zwischendurch nach dir.«

Buddy streckte sich kurz und döste wieder ein.

Ich fuhr die Scheibe einige Zentimeter nach unten. Den Wagen hatte ich mir erst vor Kurzem zugelegt und nutzte ihn nicht nur privat, sondern er war auch das offizielle Fahrzeug des Wellenreiters, mit dem wir auch mal eine Bestellung selbst abholten oder Kleinmöbel transportierten.

Der Wind blies mir die Haarsträhnen, die ich nicht sorgfältig genug unter die Kapuze gesteckt hatte, ins Gesicht, und sie kitzelten meine Stirn und Wangen.

Der Kirchturm stand mitten auf einem Friedhof. Die Grabsteine steckten windschief und verwittert im Boden wie schlechte Zähne im Mund eines Riesen, und ich schritt an den Gräbern vorbei auf das Portal zu. Der Turm aus rotem Backstein wirkte wenig einladend. Schlicht und schmucklos und abweisend ragte er vor mir auf. Ein Schild, das auf eine Ausstellung oder ein Museum in Inneren hinwies, konnte ich nicht entdecken.

Auch eine Klingel gab es nicht. Ich trat ein paar Schritte zurück und schaute an der Turmmauer hoch. Die Straße stimmte. Hier musste es sein.

Zögernd öffnete ich das Kirchenportal. Direkt vor mir führte eine enge und steile Treppe nach oben. Das Mauerwerk war roh und unverputzt, es roch feucht und muffig, vielleicht nach Schimmel.

»Hallo?«, rief ich. Ich bekam keine Antwort.

Nein, das konnte nicht stimmen. Ich war verkehrt. Es musste sich um ein Missverständnis handeln. Aber ich war trotzdem neugierig, was sich da oben in dem Turm befand. Ich würde die Treppe hochsteigen und nachsehen.

Anstelle eines Geländers war ein Seil am nackten Stein befestigt. Ich hielt mich daran fest, während ich die Stufen erklomm. Oben schien sich ein größerer, heller Raum zu befinden. Ich würde mich kurz umsehen und dann dem kopflosen Piraten eine Mail schreiben und hoffen, dass er sie so schnell wie möglich las. Vielleicht konnte er herkommen und mich abholen.

Oben angekommen, befand ich mich in einem riesigen Gewölbe. Der Raum war leer, das Mauerwerk wirkte verfallen. Ein echter Lost Place. Ich schaute aus dem Bogenfenster und stutzte. In einiger Entfernung befand sich ein weiterer Kirchturm, der diesem hier stark ähnelte. Der musste wohl der richtige Störtebeker-Turm sein.

Unten an der Straße stand mein Auto, eine Ewigkeit entfernt. Buddy konnte ich von hier oben natürlich nicht erkennen.

Die Treppe führte weiter hoch durch einen dunklen, engen Treppenschacht. Ich schaltete die Taschenlampe an meinem Handy ein, um etwas sehen zu können. Weiter oben verjüngte sich der Schacht, und ich dachte, dass ein großer, schwerer Mann wie Axel große Schwierigkeiten hätte, hindurchzupassen.

Und was suchst du eigentlich hier, Melissa? dachte ich. Du hast doch bereits festgestellt, dass du dich im falschen Turm befindest.

Ich erreichte eine Art Galerie, von der ich in das Gewölbe hinunterschauen konnte. Der Wind pfiff und heulte sein Klagelied. Ob es hier drinnen Fledermäuse gab? Vermutlich welche mit spitzen Eckzähnen. Ich sollte nach unten gehen.

Dann sah ich die fest verankerten Leitersprossen. Es ging also noch weiter. Ich warf einen Blick zurück in das Gewölbe und spähte anschließend die Leiter hoch. Das obere Ende konnte ich nicht erkennen.

Tief holte ich Luft und stieg hinauf.

Ich gelangte in den Glockenturm. Drei wuchtige Glocken ruhten zwischen hölzernen Stützbalken. Ein schmaler Steg führte um die Innenseite des Turms herum, das Geländer wirkte morsch und wenig vertrauenerweckend. Der Wind pfiff und heulte hier oben ohrenbetäubend. Das Licht meiner Taschenlampe erfasste Dinge, auf die ich mir keinen Reim machen konnte.

In einer Ecke lag ein prall gefüllter Seesack auf dem Boden. Und überall hingen Zettel an den Wänden, festgeklebt mit Klebeband, die Ecken flatterten im Luftzug. Ich zog einen Zettel ab und las die Aufschrift.

Wo ist Dennis?

Auf jedem Zettel stand dieselbe Frage, mit einem Kugelschreiber in Druckbuchstaben geschrieben.

Japsend taumelte ich ein paar Schritte zurück und wäre beinahe die Leiter hinuntergestürzt. Dennis Grabowsky. Ein Medizinstudent, der stundenweise im Wellenreiter gejobbt hatte. Nun ahnte ich, dass man mich absichtlich in diesen Turm geführt hatte. Denn nur ich wusste, was mit Dennis passiert war.

Ich sollte den Notruf wählen. Aber ich wollte nicht mit der Polizei über Dennis sprechen. Ich hatte ihn umgebracht.

*

Mein Herz raste.

Tief durchatmen, Melissa. Tief durchatmen! Und jetzt verschwinde!

Um die Leiter hinabzusteigen, brauchte ich beide Hände, das bedeutete, ich musste mein iPhone in die Jacke stecken. Ich würde also durch die Dunkelheit klettern müssen, bis ich wieder in dem Gewölbe ankam, durch dessen Bogenfenster etwas Tageslicht hereinfiel. Meine Hände zitterten so stark, dass mir das iPhone aus der Hand rutschte, als ich es in die Jackentasche schieben wollte. In der Dunkelheit konnte ich es nicht gleich wiederfinden.

Nur weg, dachte ich, das iPhone kannst du später holen.

Als ich die Treppe hinabeilte, hörte ich weiter unten die Eingangstür in den Angeln quietschen. Etwas schabte an der Wand entlang. Schritte knirschten auf den Stufen. Jemand kam zu mir hoch.

»Wer ist da?«, rief ich. Meine Stimme, schrill vor Angst, hallte in dem Gewölbe. Ich bekam keine Antwort. Die Schritte kamen näher.

Wo ist Dennis? Wo ist Dennis?

Shit, Shit, Shit!

Verstecken konnte ich mich nirgends. Ich eilte zu dem Bogenfenster. Ein älteres Ehepaar ging die Straße entlang. Ich rief und schrie laut um Hilfe und winkte mit beiden Armen. Sie hörten mich nicht.

Mir kam eine Idee. Ich steckte zwei Finger in den Mund und pfiff durchdringend. Ich hielt nur kurz inne, um Luft zu holen, dann pfiff ich weiter.

Kurz darauf bewegten sich die beiden auf meinen Wagen zu. Sie hatten etwas bemerkt. Ich wusste, was sie durch die Autoscheiben sehen würden: Buddy außer Rand und Band, der bellte und tobte, der mit seinem ausgezeichneten Gehör das Pfeifen vernommen haben musste. Ratlos standen die zwei vor dem Auto, die Frau blickte sich suchend um, während ihr Begleiter sich vorbeugte und anscheinend versuchte, Buddy zu beruhigen. Ich schrie und winkte wie verrückt. Schließlich fiel ihr Blick nach oben und sie sahen mich am Fenster stehen.

»Hilfe!«, schrie ich. »Hilfe! Da ist jemand hinter mir her!«

Beherzt marschierte die Frau auf den Turm zu, ihr Mann folgte zögernd.

Panisch fuhr ich herum. An der Treppe war niemand zu sehen. Ich war alleine in dem Gewölbe.

Unten knallte die Tür ins Schloss.

*

»Es ist alles in Ordnung, wirklich.«

Ich klang nicht überzeugend, und das wusste ich. »Ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt … sie muss geklemmt haben. Da habe ich Angst bekommen. Ein kleiner Panikanfall, kennen Sie so was?«

»Nein«, sagte der Mann. »Was wollten Sie denn da drinnen im Turm?«

»Ich wollte mich mit jemandem treffen.«

Er zog die Augenbrauen hoch. Anscheinend dachte er an ein heimliches Date. Ich war zu durcheinander, um das klarzustellen.

Buddy freute sich schwanzwedelnd über meine Rückkehr und über die neuen Menschen, die er kennengelernt hatte. Meine Retterin gurrte ihm Komplimente zu. Du bist ein ganz Braver, ein ganz Lieber, so ein guter Hund!

»Da war aber jemand«, sagte sie schließlich. »Ich habe ihn vom Turm weglaufen sehen.«

Schließlich ging ihr Mann mit mir in den Turm und half mir, mein iPhone zu suchen. Wir fanden es am Fuß der Leiter auf dem Boden liegend. Das Display hatte ein paar oberflächliche Kratzer, aber es funktionierte.

»Da geht es ja noch weiter hoch«, sagte er. »Was gibt es da oben zu sehen?«

»Nichts«, sagte ich schnell. »Da gibt es gar nichts zu sehen. Vielen Dank noch mal. Sie haben mir sehr geholfen.«

»Wir hätten fast die Scheibe eingeschlagen«, sagte der Mann. »Als der Hund so getobt hat. Wir dachten, er wäre im Auto vergessen worden. Dann hat meine Frau Sie am Fenster gesehen.«

»Die Scheibe einzuschlagen wäre vollkommen in Ordnung gewesen«, sagte ich. »Ich hätte Ihnen keinen Vorwurf gemacht. Hauptsache, Sie haben sich um Buddy gekümmert.«

*

Schwarze Kleidung, schwarze Mütze, mehr konnten sie mir nicht sagen über die Person, die vom Turm weggelaufen war. Und sie schien es eilig gehabt zu haben.

»Vermutlich ein Teenager«, sagte ich, »der gesehen hat, wie ich reinging. Er hat sich einen Spaß erlaubt und wollte mich erschrecken.« Ich kraulte Buddys Kopf. Er war immer noch ein bisschen aufgeregt. Normalerweise bedeutete ein scharfer Pfiff: Komm sofort her, ich habe schon dreimal gerufen und du hast das einfach ignoriert, mir reicht es jetzt! Normalerweise bedeutete es, dass ich sauer war. Als Buddy den Pfiff im Auto vernahm und keine Möglichkeit fand, zu mir zu kommen, musste er völlig verzweifelt gewesen sein. Axel hatte mir das Pfeifen mit zwei Fingern beigebracht und bei Buddy funktionierte es prächtig.

»Das geht doch nicht, wir sollten die Polizei rufen deswegen«, sagte der ältere Herr.

»Ach, schon gut«, sagte ich. »Vielen Dank noch mal für Ihre Hilfe.« Ich drückte ihnen eine Visitenkarte vom Wellenreiter in die Hand und beschwatzte die beiden, vorbeizukommen, wenn sie sich mal in der Nähe von Schillig aufhielten. Sie sagten, das würden sie gerne tun.

Die beiden bestätigten, dass es sich bei dem Turm, den ich aus dem oberen Bogenfenster gesehen hatte, um den richtigen Störtebeker-Turm handelte. Sie gaben mir ihren Namen und die Telefonnummer, und nachdem wir uns voneinander verabschiedet hatten, fuhr ich dorthin. Die Türme waren baugleich, aber der Störtebeker-Turm befand sich in einem wesentlich besseren Zustand. Und es gab ein kleines Museum, das von einem jungen Mann beaufsichtigt wurde. Er wusste weder von irgendwelchen Sammlungsauflösungen noch von einem Mitarbeiter, der sich in seiner Mailadresse Kopfloser Pirat nannte. Das müsse ein Versehen sein, meinte er. Irgendeine Verwechslung, die er sich nicht erklären konnte. Niemand hatte mich angerufen, und es gab weder etwas zu verschenken noch zu verkaufen.

»Was ist das für ein Kirchturm da drüben, der genauso aussieht wie dieser hier?«, fragte ich.

»Sie meinen wahrscheinlich den Warnfried-Turm«, sagte er.

»Wer hält sich dort auf?«

»Niemand hält sich dort auf. Er steht leer. Er ist verschlossen.«

Dann hatte ihn also jemand für mich geöffnet.

Ich bedankte mich und ging zurück zum Auto.

Dann überlegte ich hin und her, wog ab.

Es blieb mir nichts anderes übrig, als Maren Schröder anzurufen, die Kriminalbeamtin, die im Fall des Stalkers ermittelt hatte. Sie versprach, sich das gleich anzusehen.

4

Sie ist mir entwischt.

Und dabei war ich mir gestern Abend noch ganz sicher, das Schicksal stünde auf meiner Seite. Als der Unfall passierte. Obwohl mich meine eigene Unvorsichtigkeit erschrocken hat. Ich muss viel besser aufpassen. Ich war so fixiert auf Melissa, wie sie da mit ihrem Verlobten, dem Dicken, in der Haustür auftauchte, eine beschissene heile Welt ausstrahlend, während ich verzweifelt nach Dennis suche. Ich habe kaum registriert, dass ein Auto aus ihrer Einfahrt setzte, erst, als mich grelles Scheinwerferlicht blendete. Da stand ich also wie ein dummes Reh, völlig unfähig, zur Seite zu springen. Fast hätte es mich erwischt.

Aber dann machte der Wagen einen Schlenker, um mir auszuweichen, und es hat gekracht.

Direkt hinter mir ging ein Fenster auf, ich musste mich irgendwo verstecken. Dabei kam ich dicht an dem zerstörten Auto vorbei. Ich wagte es, einen kurzen Blick hineinzuwerfen. Die Seitenscheibe war zerbrochen, und da hockte so ein alter Kerl auf dem Beifahrersitz, wahrscheinlich der Vater vom Dicken. Die Frau am Steuer hat sich nicht gerührt, keine Ahnung, ob sie tot war. Der Alte hat mich angesehen, er wollte mir etwas sagen. Ich habe ihm erklärt, dass ich nichts Gutes mit seiner Familie im Sinne habe. Er soll ruhig wissen, welche Hexe da in seine Familie einheiraten will. Er hat’s nicht kapiert. Ist besser so. Sonderlich klug war es nicht, mich offen zu zeigen, aber ich konnte einfach nicht widerstehen.

Dann kamen Leute angelaufen, und ich bin verschwunden wie ein Schatten in der Dunkelheit.

Nach gestern Abend war ich sicher, dass das Glück auf meiner Seite ist. Denn der Dicke wird sich jetzt um seine Eltern kümmern müssen. Der hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, um Melissa herumzuscharwenzeln, wie er es sonst immer macht. Ich habe freie Bahn.

Und dann heute Morgen, im Warnfried-Turm, hat die Hexe es tatsächlich geschafft, mir zu entkommen.

Ich hatte es doch so gründlich geplant.

In den letzten Wochen und Monaten habe ich festgestellt, dass ein Rachefeldzug ein sehr rechercheintensives Unterfangen ist. Am Tag musste ich die Gewohnheiten Melissas beobachten und studieren. Wann fuhr sie wo entlang? Gab es feste Rituale, auf die ich mich verlassen konnte und wo ich sie erwischen konnte? Bestimmte Tage, an denen sie sich im Laden freinahm? Wann war sie alleine? Auch den Dicken habe ich im Auge behalten. Und natürlich musste ich darauf achten, dass mich niemand sah. Gestern ist es gerade noch einmal gutgegangen.

Und natürlich habe ich mich mit den Maßnahmen beschäftigt, die nötig sein würden, um Melissa zum Reden zu bringen. Man sollte nicht meinen, wie wichtig Professionalität bei einer Folterung ist. Ich habe die Aufzeichnungen von mittelalterlichen und von modernen Folterknechten gelesen, spätabends im Licht der Nachttischlampe in meinem Bett, nachdem ich mit meinem Tagewerk fertig war. Auch Schlafentzug kann eine Folter bedeuten, und geschlafen habe ich nicht viel in letzter Zeit, weil ich kaum noch Zeit dafür finde. Aber dieses Opfer bringe ich gerne. Wenn es mir nur gelingt, Melissa zu erwischen.

Es war so knapp heute. Ich habe Melissa hineingehen sehen in den Turm, wo ein Martyrium auf sie wartete. Alles Werkzeug lag bereit. Ich hatte ihr den Rückweg abgeschnitten.

Dann ist es ihr irgendwie gelungen, ihren Köter auf sich aufmerksam zu machen. Die Menschen sind so verrückt nach Tieren heutzutage. Sie tun, als wären es vierbeinige Könige. Der Hund hat es fertiggebracht, dass Passanten nervös um Melissas Auto wuselten und nachsehen wollten, wo das Frauchen steckte.

Melissa hat die Polizei gerufen. Ich habe es gerade noch geschafft, meinen Seesack mit den benötigten Utensilien zu holen, bevor sie kamen.

Ich hatte es so schön geplant.

Wie Melissas Trommelfelle platzen würden, während die Glocken direkt an ihrem Ohr schlügen.

Wie ihre Augen vor Angst aus den Höhlen träten, wenn sich die Backen der Rosenschere um ihren kleinen Finger schlössen.

Wie mein Gesicht nahe an ihres herankäme und ich ihr die Frage stellte, die Frage, die mir seit Monaten fast den Verstand raubt.

Was hast du mit Dennis gemacht?

5

»Alles okay mit dir?«

Lilly schaute von einem Leitz-Ordner hoch, in dem sie geblättert hatte. »Du schaust aus, als hättest du einen Geist gesehen.«

»Hmm.« Ich schlüpfte aus meiner nassen Jacke. Ich hätte vorher nach Hause fahren und mich umziehen sollen.

»Was ist los?«

Zwar vertraute ich Lilly. Aber ich wollte ihr Gewissen nicht belasten. Sie wusste nicht, was letztendlich mit Dennis passiert war. Sie wusste nur, dass er nicht wiederkommen würde. Und dass ich diejenige war, die dafür gesorgt hatte.

Die Gedanken rasten in meinem Kopf. Ich konnte mich kaum erinnern, wie ich zurück nach Schillig gefahren war. Ich saß auf glühenden Kohlen, weil ich Lilly schon viel zu lange allein gelassen hatte. Wenn wider Erwarten ein großer Kundenansturm kam … Irgendwann stand ich vor dem Wellenreiter und fragte mich, wie ich den Rest dieses Arbeitstages hinter mich bringen sollte.

»Es war überhaupt nichts Interessantes dabei«, log ich. »Ich ärgere mich nur, dass ich diese unnötige Fahrt auf mich genommen habe.«

Lilly zog die Augenbrauen hoch. »Melissa, was ist passiert?«

»Nichts. Die Fahrt war anstrengend.«

Lilly schaute verdrossen drein. Sie wusste, dass ich nicht die Wahrheit sagte, und konnte sich nicht erklären, warum ich mich ihr gegenüber verschloss.

»Nun denn«, sagte sie. »Wenn es nichts Schlimmeres ist.«

Aber es war schlimmer.

Seit ich die Attacke eines Serienmörders überlebt hatte, wurde hinter meinem Rücken getuschelt. Die Leute spielten Rätselraten, wie ich der Bestie hatte entkommen können. Keines der anderen Opfer hatte eine Chance gehabt. Nur ich.

Kurz darauf musste ich mich gegen einen gewalttätigen Stalker zur Wehr setzen. Erneut fürchtete ich um mein Leben und trotzte am Ende nicht nur ihm, sondern auch einer schweren Sturmflut. Manche Menschen mieden mich, als hätte ich eine ansteckende Krankheit.

Schließlich hatten die Anrufe begonnen. Immer anonym. Die Leute stellten Fragen: Wie es sein könnte, dass ich noch am Leben war? Das ginge doch nicht mit rechten Dingen zu. Ob ich das alles vielleicht inszeniert hätte, um Aufmerksamkeit zu erregen?

Und überhaupt, was war aus dem Stalker geworden? Wo war er jetzt?

Schlampe, sagte die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung, und legte auf.

Fotze, stand auf der beschlagenen Heckscheibe meines Autos geschrieben.

Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, die Feindseligkeiten zu ignorieren. Solche Angriffe kamen von feigen kleinen Würstchen. Da hatte ich schon mit weit gefährlicheren Psychopathen zu tun gehabt.

Aber der Anblick dieser Zettel im Glockenturm - Dutzende waren es gewesen, wenn nicht sogar Hunderte -, das war etwas anderes.

Das war viel ernster.

*

Die Stunden bis Feierabend verliefen zäh und zogen sich wie Kaugummi. Um sieben machten wir die Kasse fertig, rechneten ab und schlossen den Wellenreiter. Ich hoffte, dass Axel nicht zu beschäftigt zum Telefonieren war. Und ich wollte Emilias Stimme hören. Meine kleine Tochter brabbelte gewöhnlich in einer Lautstärke, dass ich den Hörer vom Ohr weghalten musste, und ich vermisste sie wie verrückt. Nicht mehr allzu lange und sie würde ihre ersten Wörter sprechen.

Ich drehte mit Buddy noch eine Runde. Genau wie ich zeigte er sich wenig begeistert, bei Wind und Regen spazieren zu gehen. Der Spätsommer machte sich bereit, Platz zu schaffen für den Herbst. Eine steife Brise ließ meine Augen tränen, die Möwen zankten sich kreischend um die letzten Leckerbissen, die achtlose Besucher weggeworfen hatten. Die Wellen peitschten wütend an den Strand, und der Horizont war dunkel bis auf einen kleinen, weißlichen Fleck – die Insel Minsener Oog.

Anschließend kehrten wir zurück in unser leeres Haus. Ich gab den Code für die Alarmanlage ein. Vor einigen Monaten hatten wir beschlossen, uns eine anzuschaffen, und einen ordentlichen Batzen Geld für ein Warnsystem hingeblättert. Damit fühlte ich mich viel sicherer.

Zunächst war ich damit beschäftigt, Buddy trocken zu rubbeln, was er sichtlich genoss.

Das Haus wirkte doppelt so groß wie sonst, ohne meinen Axel, der einen Türrahmen ausfüllte, und ohne Emilias Spielsachen, die gewöhnlich überall auf dem Boden herumlagen.

Ich gab Buddy Futter und wickelte das Fischbrötchen aus, das Lilly für mich aufgehoben hatte. Ich war froh, dass ich mich nicht um ein Abendessen kümmern musste. Mit einer Flasche Jever setzte ich mich im Schneidersitz auf die Couch, einen Teller mit dem Fischbrötchen auf meinem Schoß, und checkte, wann Axel auf WhatsApp zuletzt online gewesen war: vor drei Stunden.

Hast du Zeit?, schrieb ich. Zum Telefonieren?

Es dauerte nicht lange, bis er antwortete. Ich rufe dich in zwanzig Minuten an.

Das Bier war leer, und ich holte mir ein neues. Ich würde Axel mit der Geschichte beunruhigen, das wusste ich. Er hatte genug zu tun mit seinen verunglückten Eltern und mit Emilia, und ich wollte nicht, dass er glaubte, er müsste seine Sachen packen und sofort nach Hause zurückkommen. Aber ich hatte am Anfang unserer Beziehung zu viele Geheimnisse bewahrt, so vieles vor ihm verschwiegen. So viel, dass ich Gefahr lief, Axels Vertrauen zu verlieren. Und ich hatte ihm geschworen, in Zukunft ehrlich zu ihm zu sein und nicht mehr alles, was mich umtrieb, mit mir alleine auszumachen.

Das Bier machte mich müde. Ich wickelte mir eine Fleecedecke um die Schultern und schloss die Augen. Als das Telefon klingelte, zuckte ich hoch. Es war gerade eine Viertelstunde vergangen, aber es fühlte sich an, als hätte ich zwei Stunden geschlafen.

»Hey«, sagte ich und lächelte, als Axels Gesicht im Display erschien. »Bist du alleine?«

»Emilia ist schon eine ganze Weile im Bett. Habe ich dich geweckt?«

»Ich bin weggedöst«, sagte ich. »Ich möchte, nein, ich muss Emilia sehen. Ich rufe morgen früh vor der Arbeit noch mal an, wenn das passt bei euch.«

»Du fehlst ihr auch«, sagte Axel. »Und he, ich freue mich auch, dich zu sehen.«

»Erzähl«, sagte ich. »Wie geht’s deinen Eltern?«

»Tja, bis Mama wieder auf den Beinen ist, wird das noch ein Weilchen dauern. Das Becken ist gebrochen und das linke Bein gleich mehrfach. Sie hat eine Gehirnerschütterung und sie wird so schnell nicht nach Hause kommen. Und Papa tut sich schwer, Hilfe von mir anzunehmen. Im Prinzip muss ich ihn komplett versorgen. Kochen, den Haushalt schmeißen, und er hat ungefähr hundert Arzttermine in dieser Woche, wo ich ihn hinbringen muss. Gott sei Dank führt Mama einen Kalender, wo alles drinsteht.«

»Du bist also gut beschäftigt«, sagte ich.

»Mehr als genug. Ist irgendwie noch aufreibender, als arbeiten.«

»Am Wochenende komme ich euch besuchen«, sagte ich. Und ich hätte gerne hinzugefügt, dass ich Emilia mit nach Hause nehmen würde. Dass ich es schon geregelt kriegen würde mit ihr im Wellenreiter. Aber nach der Sache in dem gruseligen Kirchturm schien mir das keine gute Idee mehr zu sein. Bei Axel war sie momentan besser aufgehoben.

»Bis dahin bin ich am Ende meiner Kräfte«, sagte Axel theatralisch.

»Ach was«, sagte ich. »Du, mir ist heute etwas passiert.«

»Was denn?«, fragte er alarmiert.

»Nichts Schönes«, sagte ich. Axel schwieg, und ich begann zu erzählen. Er unterbrach mich nicht, hörte sich alles an, was ich erlebt hatte.

»Ich wollte eigentlich Maren Schröder noch anrufen heute Abend«, sagte ich, »und fragen, ob sie irgendwas herausgefunden hat, aber jetzt ist es schon zu spät, schätze ich. Am Ende schläft sie schon.«

»Maren Schröder schläft, glaube ich, nie.«

»Was denkst du darüber?«, fragte ich. »Über die ganze Sache?«

»Hattest du Gelegenheit, Bilder zu machen?«, fragte er.

»Äh«, sagte ich. »Nein. Daran habe ich nicht gedacht.«

»Du sagtest, da war ein Seesack auf dem Boden«, sagte Axel. »Was war drin?«

»Ich habe nicht nachgesehen. Axel, ich war so schockiert, als ich die Kammer mit den Zetteln entdeckte. Und dann habe ich gehört, wie jemand nach oben kommt, ich habe zugesehen, dass ich von da wegkomme.«

»Das hast du gut gemacht, Mel. Ich denke, du warst im Warnfried-Turm.«

»Das hat der Typ im Museum mir schon gesagt.«

»Er ist baugleich mit der Marienhafener Kirche, steht aber seit Ewigkeiten leer. Es soll darin spuken, erzählt man sich.«

»Na super«, sagte ich sarkastisch. »Ein Turmgespenst, das Zettel an die Wand heftet und E-Mails verschickt.«

»Ein modernes Gespenst eben. Ein kopfloser Pirat.« Ich wusste, dass Axel mit seiner Flachserei nur seine Nervosität zu überspielen versuchte. Nun wurde er sehr ernst. »Melissa? Denkst du, jemand anderes kann Lilly im Wellenreiter unterstützen? Ich fände es besser, wenn du nach Moormeerland kommst.«

»Ich komme schon klar.«

»Ja, natürlich.« Nun klang er ein wenig sauer. »Mir gefällt das überhaupt nicht.«

»Mir auch nicht, Axel. Aber ich verspreche dir, auf mich achtzugeben. Buddy ist ständig bei mir, und wir haben ja die Alarmanlage.«

»Zu Hause, ja. Aber sonst?«

»Ich passe auf mich auf.«

Axel wollte nicht auflegen, sein Gesicht erschien riesengroß im Display. »Ich mache mir Sorgen«, sagte er.

Sein Vater rief etwas im Hintergrund. Es klang dringend.

»Oh Mann, ich wollte nicht, dass du dich jetzt noch wegen mir verrückt machst«, sagte ich und dachte: Hätte ich doch nur die Sache für mich behalten!

»Tue ich aber.«

»Ich gehe jetzt ins Bett«, sagte ich, »ich bin müde. Ole braucht dich. Sag ihm und Merle liebe Grüße. Am Samstagabend bin ich bei euch.«

»Sei vorsichtig«, sagte Axel. »Das meine ich bitterernst.«

*

Ich war mit Maren Schröder auf WhatsApp verbunden, und nachdem ich gecheckt hatte, dass sie noch online war, schrieb ich ihr eine Nachricht und fragte, ob wir telefonieren könnten.

Sie rief umgehend zurück. »Ich bin alles andere als amused«, sagte sie, »dass Sie mich nicht gleich angerufen haben, mich oder die Polizei vor Ort. Bis wir im Turm ankamen, hatte schon jemand aufgeräumt.«

»Dazwischen lagen höchstens zwanzig Minuten«, sagte ich und wusste im selben Moment, wie lahm sich das anhörte. Ich hätte sie direkt vom Glockenturm aus anrufen müssen. Stattdessen war ich zuerst ins Störtebeker-Museum gefahren und hatte dumm gefragt: Jemand hat mir von hier eine E-Mail geschickt und wollte mich in eine Falle locken, kann ich denjenigen bitte mal sprechen?

»Tut mir leid«, sagte ich verschämt.

»Der Seesack, von dem Sie gesprochen haben, war verschwunden, die Zettel ebenso, wobei wir an etlichen Stellen Klebereste ausmachen konnten. Aber es ist ja ganz schön zugig da oben. Daher haben wir überall nachgesehen und unter der Treppe zwei Stück Papier entdeckt«, sagte sie. Wo ist Dennis? steht darauf. Wir haben sie ins Labor zur Untersuchung gegeben. Ansonsten haben wir keine Spur von dem Scherzbold, der sich kopfloser Pirat nennt. Unser Techniker konnte nicht viel mehr finden als Staub und Taubenkacke.«

Natürlich hatte sie auch Kontakt zu dem älteren Ehepaar aufgenommen. Den beiden war aber nichts Nennenswertes mehr eingefallen. Ein geduckt laufendes, dunkel gekleidetes Phantom, das um die Ecke verschwunden war und sich in Luft aufgelöst hatte, während ich im Turm festsaß und um Hilfe rief wie eine unglückliche Rapunzel.

Wahrscheinlich ein Teenager. Bei einer Mutprobe.

Hoffte ich.

Dafür betete ich.

*

Am Mittwoch bat mich Lilly, ihr heute frei zu geben. Piet, ihr neuer Lover, hatte Geburtstag, und sie wollten den Tag zusammen verbringen.

Lilly war genau wie ich erst vor einem knappen Jahr an die Nordseeküste gezogen. Sie war geschieden und gab sich anfangs als überzeugter Single. Das änderte sich schnell, als sie Piet kennenlernte, einen guten Freund von uns. Piet spielte regelmäßig mit Axel Tennis, und als er ihn eines Abends im Wellenreiter abholte, sprühten bei Lilly die Funken.