2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ich bin meinem Mörder in letzter Sekunde entkommen. Aber ich bin nicht von ihm losgekommen. Dunkle Gewitterwolken ballen sich über Melissas neuem Leben zusammen. Ein Stalker droht die Idylle, die sie mit ihrer kleinen Familie an der ostfriesischen Nordseeküste geschaffen hat, zu zerstören. Wer ist der Mann, der sie aus der Ferne beobachtet? In ihrem Souvenirladen »Wellenreiter« an der Marina von Schillig wird sie bedroht, der Laden vandalisiert. Im Kreis ihrer Liebsten wähnt sich Melissa sicher. Ihr Verlobter Axel, die neugeborene Emilia und Border Collie Buddy vermitteln die Geborgenheit, die sie braucht. Doch hier ist sie am verwundbarsten, und ihr Verfolger schlägt erbarmungslos zu. Axel und Buddy werden ihr brutal entrissen. Allem beraubt, was ihr lieb und teuer ist, versucht sich Melissa mit der kleinen Emilia auf einer Düneninsel zu verstecken. Dort steht sie der nächsten Gefahr gegenüber: Ein Jahrhundertsturm zieht auf. Der Blanke Hans wurde entfesselt und rollt auf die Küste zu!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1. Das Grab im Watt

2. Ein halbes Jahr später

3. Ein schrecklicher Verlust

4. Der Gonger erscheint

5. Der Tanz beginnt

6. Der Eindringling

7. Es sind doch nur Kinder

8. Der Jahrhundertsturm

9. Und bist du nicht willig …

10. Was übrig blieb

Weitere Bücher der Autorin

Über Martina Bauer

Copyright

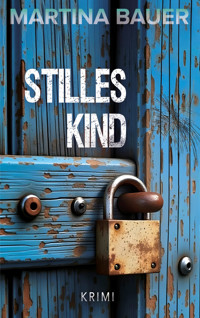

Mein Tod in der Sturmflut

Teil 2 der Reihe um Melissa Dietrich

Küstenkrimi

Martina Bauer

Ausgezeichnet mit dem Qindie-Logo. Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: www.qindie.de

© 2023 Martina Bauer

Inhaltsverzeichnis und Impressum

1. Das Grab im Watt

Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde

Ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde.

Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand,

Die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand.

Es zieht, sechs Stunden, den Atem nach innen

Und treibt ihn, sechs Stunden, wieder von hinnen.

Trutz, Blanke Hans!

(Trutz, Blanke Hans - Detlef von Liliencron, 1882/83)

Blaugrau schimmerte die Nordsee in der Abenddämmerung. Die Sonne schickte einen letzten Strahl über den Horizont, dann war sie verschwunden wie die Menschen, für die man diese Gedenkstätte am Hafen von Hooksiel errichtet hatte. Anders als die Toten würde die Sonne wiederkehren. Das Meer nahm sie am Abend zu sich und gab sie am Morgen zurück.

Zum Gedenken an die Verstorbenen, die in der See ihre ewige Ruhe fanden, stand auf einem großen Stein. Blumen hingen am Geländer, liebevoll angebracht von trauernden Angehörigen.

Mit Klaus Forker saß ich auf einer Bank, wo wir zusahen, wie das schwindende Licht mit den Farben spielte.

»Du hast wunderschöne Augen«, sagte er. »Das habe ich immer schon gedacht. Als Vater deiner besten Freundin habe ich mir stets verkniffen, das zu sagen, du hättest es mit Sicherheit als gnadenlos übergriffig empfunden. Aber nun, wo du längst erwachsen bist und eine eigene Familie gründest – ich denke, es ist in Ordnung, wenn du es jetzt von mir hörst.«

»Ist es«, sagte ich. »Du darfst mir Komplimente machen, wenn du möchtest. Ich weiß schon, wie es gemeint ist.«

»Sie sind tief wie das Meer, deine Augen. Du gehörst hierher. Das sieht man«, sagte Klaus.

Trotz des traurigen Ortes, an dem wir uns befanden, trotz dieser Situation, die so viel Schmerz für uns bedeutete, musste ich schmunzeln.

»Ob ich hierhergehöre, weiß ich nicht. Aber ich habe mein Glück an der Küste gefunden.« Ich rückte meinen Schal zurecht. Der Wind suchte unbarmherzig seinen Weg durch jede freie Ritze meiner Kleidung. Das tat er immer. In den eineinhalb Jahren, in denen ich hier lebte, hatte ich mich nicht wirklich an diesen ständigen Wind gewöhnen können. Vielleicht würde ich es nie.

»Für mich warst du stets wie ein Vater, Klaus. Dafür möchte ich dir danken.«

Nachdem meine Eltern ausgewandert waren und mich bei meiner Großmutter zurückgelassen hatten, hatten die Forkers geholfen, mich aufzuziehen. Seit der Schulzeit waren ihre Tochter Sina und ich unzertrennlich gewesen. Eine Urlaubsreise an die Nordsee war uns zum Verhängnis geworden, als ein Frauenmörder unseren Weg kreuzte. Nur knapp hatte ich seine Attacke überlebt. Sina hatte nicht so großes Glück gehabt.

Die Forkers besuchten mich in regelmäßigen Abständen in Schillig. Wenn wir am Meer standen, glitt Klaus’ Blick jedes Mal suchend über das Wasser. Als hoffte er, einen Kopf auftauchen zu sehen, eine erschöpfte, aber glückliche Schwimmerin, die es mit letzter Kraft ans Ufer schaffte. Hey, Leute, hier bin ich, es hat ein bisschen länger gedauert, aber habt ihr wirklich geglaubt, ich würde mich so einfach unterkriegen lassen von diesem bisschen Wasser?

Sina Forker war untergegangen in den eisigen Fluten, weit entfernt vom Festland. Ich hatte sie sterben sehen dort draußen, hatte miterlebt, wie sie kaltblütig ermordet wurde, wie Kristian Ried meine gefesselte, hilflose Freundin über Bord stieß. Ihr Leichnam war nie wieder aufgetaucht.

»Hoffentlich erbt dein Baby deine Augenfarbe«, sagte Klaus. »Axel hat doch auch blaue Augen, nicht wahr?«

»Ja, hat er.«

»Das sind doch gute Voraussetzungen.«

Mein kleines Mädchen. Ich strich über meinen gewölbten Bauch. Das Schicksal hatte uns Sina entrissen. Doch es hatte mir etwas geschenkt: Neues Leben wuchs in mir heran. In vier Wochen war es so weit, sofern sich die Kleine an den Geburtstermin hielt. Wir würden dann zu viert sein, mein Lebensgefährte Axel, das Baby, ich und natürlich Buddy, unser Border Collie, der uns überhaupt erst zusammengeführt hatte.

Ich umklammerte den Strauß Pfingstrosen fester und stand auf.

»Ich weiß«, sagte Klaus. »Es wird bald dunkel. Ich sollte ein paar Worte sagen, aber …«

»Schon gut«, sagte ich und trat vor ans Geländer. Dort ging ich langsam in die Hocke, wo ich die Pfingstrosen an die Kante legte. Unter mir gluckerte und schäumte das Wasser.

Klaus beobachtete mich aufmerksam. »Geht es mit dem Bücken?«

»Natürlich«, antwortete ich, nicht ganz wahrheitsgemäß. Das Aufstehen aus der Hocke fiel mir nicht mehr so leicht, aber ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Klaus hätte mir sonst helfen wollen, und ich hätte mich gefühlt wie eine Schwerkranke anstatt wie eine Hochschwangere.

Tränen traten in meine Augen. »Sina mochte Blumen«, sagte ich mit erstickter Stimme. »Aber sie hatte kein Händchen für Pflanzen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass sie nicht vergaß, sie zu gießen.«

Klaus legte den Arm um meine Schultern. So standen wir eine Zeit lang da und betrachteten das Meer, in dem Sina ihr Grab gefunden hatte. Ein Grab, das auch für mich bestimmt gewesen war. Doch ich hatte es geschafft, zu entkommen.

Mit der Schuhspitze schob ich die Blumen über den Rand. Eine Weile tanzten sie auf den plätschernden Wellen, als wollten sie sich verabschieden. Dann riss das Wasser den Strauß auseinander, und eine Pfingstrose nach der anderen versank langsam in der Tiefe.

Schweigend verließen Sinas Vater und ich die Gedenkstätte.

*

Bald darauf kam die kleine Emilia zur Welt. Sie war ein wunderhübsches, zartes Mädchen, und Axel und ich waren ganz vernarrt in sie, von Buddy ganz zu schweigen. Bei jeder Bewegung des kleinen Körpers, bei jedem Geräusch, das das Baby von sich gab, spitzte er die Ohren und wedelte heftig mit dem Schwanz. Oft kam er dann zu mir oder zu Axel und stupste uns auffordernd mit der Schnauze an, als wollte er sagen: Holt sie doch bitte aus ihrem Bettchen, damit ich sie anschauen kann!

Emilias Augen waren nicht blau, sondern von einem tiefen Dunkelbraun. Sie hatte sie von ihrem leiblichen Vater geerbt. Durch Emilias Adern floss das Blut des Mannes, der mir im letzten Herbst das Leben hatte entreißen wollen. Ein brutaler Serienmörder mit mehreren Frauenmorden auf dem Konto: Kristian Ried.

Nichtsdestotrotz quoll mein Herz fast über vor Liebe. Schwer vorstellbar, dass dieses schutzbedürftige, zarte Wesen mit der seidigen Haut und den winzigen Füßen ein solches Erbe in sich trug. Ich behielt dieses schreckliche Geheimnis für mich. Niemand außer mir, nicht einmal Axel, sollte von dieser Bürde wissen.

Manchmal lag ich wach in der Nacht, wenn der Wind an den Fensterläden rüttelte und ich Emilias Atemzügen, fein und leicht wie der Flügelschlag eines Vögelchens, lauschte. Dann stellte ich mir vor, wie unsere Körper über die Nabelschnur miteinander verbunden gewesen waren in den neun Monaten. Und ich fragte mich, ob ein kleiner Teil von Kristian Rieds Blut nun auch durch meinen Körper strömte.

2. Ein halbes Jahr später

Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden,

Liegen die friesischen Inseln im Frieden.

Und Zeugen weltenvernichtender Wut,

Taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut.

Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten,

Der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten.

Trutz, Blanke Hans!

(Trutz, Blanke Hans - Detlef von Liliencron 1882/83)

Zum Glück war heute der letzte von den drei Workshops zum Thema »Posttraumatische Belastungsstörungen und Überlebensschuld«, zu denen mich mein Therapeut Dr. Frank eingeladen hatte. Offiziell war ich als Gast anwesend; Anschauungsobjekt wäre wohl die bessere Bezeichnung gewesen. Meine Teilnahme gab den Studenten die Möglichkeit, direkt von mir als einem Verbrechensopfer zu lernen, mich zu meinen Erlebnissen, meinen Ängsten und Gefühlen und dem Fortschritt meiner Therapie zu befragen, meine Reaktionen zu beobachten und meine Gefühlswelt zu erforschen. Dr. Frank hatte mich gewarnt, dass es nicht leicht werden würde.

So kurz vor Schluss ließ die Konzentration nicht nur bei mir spürbar nach, sondern auch bei den Studenten. Ein Drittel von ihnen döste oder spielte mit dem Smartphone, das zweite Drittel tuschelte oder flirtete miteinander, und das letzte Drittel lauschte aufmerksam meinen Schilderungen.

»Oft habe ich mich gefragt, warum ist Sina gestorben und nicht ich? Sie war ja eher zufällig vor Ort, während ich die Hauptrolle in diesem Spiel spielte. Trotzdem konnte ich gerettet werden. Natürlich bin ich unendlich dankbar, dass ich am Leben sein darf. Und doch denke ich immer wieder: Habe ich das verdient? Oder muss ich es mir erst noch verdienen? Ist für mich eine besondere Aufgabe vorgesehen, und wenn ja, welche könnte das sein? Das geht mir immer wieder durch den Kopf.«

Unauffällig blickte Dr. Frank auf seine Uhr. »Ich danke Ihnen, Melissa.« Er wandte sich an die Studenten. »Gibt es noch Fragen?«

Eine hübsche junge Frau mit langen glatten Haaren bis zur Hüfte hob die Hand. »Ja, Solveig?«, sagte Dr. Frank.

Die wieder, dachte ich. Solveig hatte sich an allen drei Tagen aktiv beteiligt und wirkte höchst interessiert, und mit ihren Fragen traf sie oft ins Schwarze. Eifrig riss sie den Schorf ab, der sich langsam zu bilden versuchte, und wühlte in meinen Wunden. Manche Studenten waren wie Taucher, die verfaulte Fische aus dem Meeresgrund meiner Seele gruben. Aber ich hatte mich zu diesem Workshop bereit erklärt und mir war von Anfang an bewusst gewesen, was auf mich zukam.

»Ich weiß, es ist eine provokante Frage, aber … denken Sie oft an den Mann, der Sie töten wollte?«

»Selbstverständlich«, sagte ich. »Was er getan hat, hat mich für immer geprägt. Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, einen tollen Partner zu finden, mit dessen Unterstützung mein Leben eine Wendung zum Positiven erfahren hat, würde ich wohl sagen: Er hat mein Leben zerstört. Gott sei Dank ist ihm das nicht gelungen. Täglich spukt er in meinem Kopf herum.«

Nervös spielte ich mit meinem Armband. Es brachte mich stets aus dem Konzept, wenn ich über Kristian Ried sprechen musste.

Tief atmete ich ein und fuhr fort: »Und dann denke ich: Was für ein schmackhaftes und gesundes Mittagessen wird man ihm wohl heute im Gefängnis servieren?«

Die Studenten lachten pflichtschuldig. Sie begannen ihren Kram einzupacken, Stühle rückten, Gemurmel erhob sich. Solveig reckte erneut die Hand in die Höhe.

»Ja, bitte?«, sagte Dr. Frank laut, um die Geräusche des Aufbruchs zu übertönen.

»Eine Sache interessiert mich ganz besonders«, sagte Solveig. »Was bedeutet er Ihnen?«

Da war sie, die Frage, die ich die ganze Zeit gefürchtet hatte. Bis jetzt war sie mir nie gestellt worden. Die Studenten hielten inne, alle schauten mich erwartungsvoll an.

»Kristian Ried ist der Schatten in den Zimmerecken«, sagte ich, »der schwarze Mann unter meinem Bett. Das Monster in meinem Schrank. Er ist ein Alptraum in leibhaftiger Gestalt. Ich muss lernen, mit ihm zu leben.«

*

»Ihr Erfahrungsbericht hat diesen Workshop sehr bereichert«, sagte Dr. Frank. Wir saßen in seinem Büro, er hatte mich unbedingt auf eine Tasse Tee einladen wollen. Sein Bürostuhl war lederbezogen und so wuchtig, als säße Dr. Frank auf einem Thron. Ob das manche seiner Patienten einschüchterte? Mich hatte es nie gestört.

»Auch mir hat es etwas gebracht«, sagte ich. »Die Teilnahme hat mir ein wenig von dem Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, das ich seit dem Mordversuch empfinde, genommen. Ich konnte etwas tun, ich konnte die Ausbildung der Therapeuten künftiger Verbrechensopfer unterstützen.«

Der Workshop war von Studenten verschiedener Disziplinen besucht worden, von Studenten der Psychologie und Soziologie ebenso wie von zukünftigen Kriminologen. Eine quirlige, bunte Patchwork-Truppe.

»Ich freue mich, dass Sie das so sehen«, sagte Dr. Frank. »Sind Sie wirklich sicher, dass Sie in der Therapie eine Pause einlegen wollen?«

»Es ist ja nur vorübergehend, Dr. Frank. Am Samstag eröffnet unser neues Ladengeschäft. Sobald sich alles eingespielt hat und der Alltag eingekehrt ist, melde ich mich bei Ihnen wegen einem neuen Termin.«

»Ich bin jederzeit für Sie da, wenn Sie es sich anders überlegen oder wenn Sie mich brauchen.«

»Danke.« So unauffällig wie möglich schaute ich auf die Uhr. Mir brannte die Zeit unter den Fingernägeln. Axel und Lilly schufteten währenddessen ohne meine Hilfe im Wellenreiter.

»Wie geht es dem Baby?«, fragte Dr. Frank und nippte an seinem Tee.

»Emilia geht’s ausgezeichnet.« Der Gedanke an mein kleines Mädchen ließ mich unwillkürlich lächeln.

»Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr neues Projekt und für Ihre Familie, Melissa. Bis bald.«

Als ich nach draußen trat, lief Solveig, die vorwitzige Studentin, an mir vorbei. Ihr langes Haar wippte bei jedem Schritt hin und her. Ich nickte ihr zu. Sie starrte mich schweigend an, ohne meinen Gruß zu erwidern.

Melissa, das Kuriosum.

Ich stieg in meinen Wagen und hoffte von ganzem Herzen, dass mich nichts von dem, was Solveigs Fragen heute geweckt hatten, in meinen Träumen verfolgen würde.

*

Wenigstens gab es nicht viel Verkehr auf der A 29. Ich ließ es laufen, fuhr viel zu schnell. Axel hätte sich darüber aufgeregt, wenn er es mitbekommen hätte. Dafür erreichte ich Schillig in Rekordzeit. Ich manövrierte den Wagen in eine enge Parklücke und eilte auf den Wellenreiter zu.

Buddy sprang freudig bellend auf mich zu.

»Wir sind gerade fertig geworden«, sagte Axel. Er rieb die Hände aneinander und betrachtete voller Stolz das Ladengeschäft, das wir in gemeinsamer Arbeit und mit viel Herzblut renoviert und eingerichtet hatten.

Kritisch beäugte ich einen der frisch gestrichenen Fensterrahmen. »Da ist eine Nase, meinst du, du kannst das irgendwie ausbessern?«

Axel verdrehte die Augen und marschierte in die Küche, kurz darauf rauschte der Wasserkocher.

Lilly grinste verschmitzt. »Nun sei doch nicht so streng mit ihm«, schalt sie mich. »Das ist doch alles super hier. Fehlen nur noch die Besuchermassen.« Sie breitete die Arme aus. »Von mir aus könnten wir direkt loslegen!«

Mit dem Laden hatte ich großes Glück gehabt. Es handelte sich um ein ehemaliges Fachgeschäft für Wassersportartikel, deren Inhaber in den Ruhestand gegangen war und keinen Nachfolger gefunden hatte. Es gab eine weitere Interessentin: Lilly suchte ein Geschäft, in dem sie neben selbst gemachten Sanddorngelees und Steckrübeneintopf aus dem Glas an einer Frischetheke Snacks, Fingerfood und Fischbrötchen mit einer eigens kreierten Soße verkaufen wollte. Ich hingegen wollte typisch norddeutsche Produkte anbieten: Schietwettertee, Aquavit und maritime Souvenirs sowie Geschenkartikel, handgemachte Keramik mit Meeresmotiven bemalt, tönerne Leuchttürme, in deren Spitze ein Teelicht passte, und eine kleine Schmökerecke mit Bildbänden und spezifischer Literatur aus der Gegend und vom Meer.

Mein Herzensprojekt drohte an den Finanzen zu scheitern, die Ladenmiete überstieg unsere finanziellen Möglichkeiten und obwohl die Räumlichkeit zwischen einem Fischrestaurant und einem kleinen Bistro perfekt gelegen war, schien sie für meine Bedürfnisse eine Spur zu groß. Lilly stand vor demselben Problem.

Der Makler unterbreitete den Vorschlag, uns den Laden zu teilen, und gab Lilly meine Telefonnummer. Prompt rief sie mich an und bat um ein Treffen.

Bei einem Stück Sanddorntorte saßen wir zusammen im Bistro, und ich verstand mich sofort prächtig mit der offenen, witzigen und patenten Frau aus Süddeutschland. Lilly war Mitte vierzig und lebte alleine, seit sie vor eineinhalb Jahren ihren Ehemann in den Wind geschossen hatte und eine Zeit lang um die halbe Welt getingelt war. Nun wollte sie sich hier an der Küste niederlassen.

»Es hat mir hier am besten gefallen«, sagte sie und bestellte noch einen Tee.

»Ich erwarte drei Dinge von dir«, sagte sie, »wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen. Erstens, du zahlst deinen Anteil der Miete pünktlich zum Ersten des Monats. Genau wie ich. Ich will nicht deinen Anteil für dich übernehmen oder bürgen müssen, wenn du gerade pleite bist. Zweitens, wir packen beide an. Wenn die Kunden auf deiner Seite Schlange stehen und bei mir gerade nichts los ist, komme ich sofort rüber und helfe. Dasselbe erwarte ich von dir.«

»Einverstanden. Und drittens?«

»Dass du oder dein Typ mir bloß nicht auf die Eier gehen.«

Einen Tag später unterschrieben wir gemeinsam den Mietvertrag für das Ladengeschäft.

Mit viel Herzblut und Arbeitseinsatz hatten wir seitdem tapeziert, gestrichen, gehämmert und gesägt und ein wahres Schmuckstück aus den Räumen erschaffen. Dabei kam uns Axels handwerkliches Geschick zugute. Einen Großteil der Arbeiten konnte er selbst erledigen, sodass uns eine Menge Kosten erspart blieben.

Lilly revanchierte sich, indem sie häufiger auf Emilia aufpasste und sie mit dem Kinderwagen durch die Gegend schob. Mit ihren begnadeten Back- und Kochkünsten verhinderte sie unseren Hungertod während der Renovierungsarbeiten. Heute hatte sie eine Quiche Lorraine zubereitet und mitgebracht. Es war mir ein Rätsel, wie sie die Zeit und die Energie fand, in der Küche zu stehen; am Vorabend waren wir bis nach einundzwanzig Uhr damit beschäftigt gewesen, die Artikel und Waren in den Regalen zu drapieren und die Beleuchtung auszurichten, damit alles gut zur Geltung kam.

»Ich hab’ ja auch kein kleines Kind und keinen Hund«, sagte sie. »Und keinen Mann, zum Glück. Wenn ich nach Hause komme, ist da nichts, außer mein leerer Magen. Ich bin hungrig, also koche ich.«

Und wir freuten uns, weil sie uns stetig mitversorgte.

»Denkst du, es ist in Ordnung, wenn ich für heute Schluss mache?«, fragte Lilly. Sie trug einen Malerkittel über einer Latzhose und hatte ihr braunes gewelltes Haar mit einem Bandana gebändigt. »Mir tut alles weh«, stöhnte sie. »Ich habe keinen Bock mehr. Jan und seine Freundin haben mich zum Essen eingeladen.« Jan war einer ihrer erwachsenen Söhne.

»Na klar«, sagte ich. »Mach dir einen schönen Abend. Hier sind wir für heute fertig.«

»Wir sehen uns dann am Samstag zur Eröffnung«, sagte sie und gähnte herzhaft. »Eigentlich könnte ich genauso gut direkt ins Bett hüpfen.«

»Ich bin schon so gespannt«, sagte ich.

»Und ich erst.« Wir umarmten uns. Die Tür klingelte leise, als Lilly den Laden verließ. Ich schloss die Tür und betrat die kleine Küche.

Axel kauerte vor Emilias Kindersitz und sang leise ein norddeutsches Kinderlied über einen kleinen Seehund. Er hatte eine schöne und sanfte Singstimme, die mich überrascht hatte, als ich sie das erste Mal hörte. Emilia strampelte mit den pummeligen Ärmchen und lauschte ihm hingerissen, und als sie mich sah, wurde sie noch aufgeregter. Ich blieb im Türrahmen stehen, bis Axels Lied endete.

»Möchtest du einen Tee oder einen Kaffee?«, fragte er.

»Kaffee wäre toll.«

Axel trat an den Automaten und schaltete ihn ein. Emilia zuckte bei dem lauten Mahlgeräusch zusammen, strahlte aber weiterhin selig.

»Hey«, sagte ich. »Meine kleine Süße.« Ich nahm sie auf den Arm, während ich mit der anderen Hand den Kaffee entgegennahm. Axel lehnte sich an die Wand, eine Tasse in der Hand.

»Tut mir leid wegen der Nase«, murmelte ich und kuschelte mich an ihn. »Aber ich bin einfach zu aufgeregt.«

»Du hast eine sehr hübsche Nase, sie muss dir nicht leidtun.«

Ich grinste. Einer von Axels Vorzügen, er hatte sehr viele, war die Tatsache, dass er nie lange sauer sein konnte. Zumindest nicht auf mich oder auf Buddy und schon gar nicht auf Emilia. Er hatte seinen Anspruch auf Elternzeit wahrgenommen und sich mit Begeisterung auf mein Ladenprojekt gestürzt. Meine kleine Tochter war ein ruhiges und ausgeglichenes Baby, aber es hatte durchaus Nächte gegeben, in denen sie stundenlang weinte und schrie und uns ordentlich auf Trab hielt, und Axel war ruhig und souverän mit ihr umgegangen, wenn ich längst mit meinem Latein und mit meinen Nerven am Ende war.

»Wie war der Workshop?«, fragte Axel.

»Anstrengend«, antwortete ich. »Dr. Frank ist mit der Therapiepause einverstanden, bis hier alles rundläuft.«

»Ich werde ein Auge darauf haben, dass du so bald wie möglich wieder hingehst.«

»Das mache ich ganz bestimmt.«

»Nun,« sagte Axel. »Ich denke, wir hören für heute auf. Ich muss an die frische Luft. Mein Kopf schmerzt von der frischen Farbe. Und Buddy braucht sowieso Auslauf. Wollen wir noch eine Runde drehen, bevor wir uns zu Hause auf der Couch lümmeln?«

»Davon bin ich ausgegangen«, sagte ich.

Ich registrierte, dass Axel einen verstohlenen Blick auf die Uhr warf. »He, was ist los, hast du noch etwas vor?«, fragte ich.

»Lass dich überraschen«, sagte Axel geheimnisvoll.

Wir tranken unsere Tassen aus und stellten sie in die Spülmaschine. Ich hätte ständig irgendwelche eingebildeten Baustellen gefunden, wo man hier oder dort noch etwas ausbessern oder umräumen könnte, aber im Prinzip war der Wellenreiter bereit, Besucher zu empfangen. Noch drei Tage mussten wir uns gedulden, die Eröffnung mit Sektempfang war für Samstag um elf Uhr geplant.

Ich wusste nicht, wie ich diese Zeit überstehen sollte.

*

Wir räumten unsere Sachen ins Auto und holten die Babytrage heraus. Wir setzten Emilia hinein und Axel schnallte sie sich um. Sie krähte fröhlich.

Am Himmel zogen dichte Wolken auf, vereinzelt fielen ein paar Nieseltropfen, während wir Richtung Strand marschierten. Buddy preschte drauflos, sobald ich ihn von der Leine ließ. Die kühle, saubere Luft tat mir gut.

»Wollen wir zum Wrack laufen?«, fragte Axel.

Wir hatten ein paar Lieblingsorte, die wir bei unseren Familienspaziergängen gerne aufsuchten. Das Wrack gehörte dazu, zumal es in der Nähe des Hundestrandes lag. In den Sechzigerjahren war ein Küstenfrachter während der großen Sturmflut vor Schillig gestrandet und lag seitdem mit umgedrehtem Rumpf im Watt, wo er bei Sonnenuntergang ein tolles Fotomotiv bot. Bei einem unserer Besuche war eine verirrte Möwe unter dem havarierten Frachter hervorgeschossen und Buddy hatte sich fürchterlich erschreckt. Seitdem war er ganz wild darauf, das Wrack zu besuchen, vermutlich hoffte er, er könnte es der Möwe heimzahlen und sie ein bisschen durch die Gegend jagen. Buddy war ein intelligenter Hund, aber dass er bei der Möwenjagd stets den Kürzeren zog, hatte er nie kapiert. Sie flatterten viel zu schnell davon und kreischten dabei, als würden sie ihn schallend auslachen.

Wieder schaute Axel auf seine Armbanduhr. »Wir müssen uns beeilen, sonst steigt das Wasser«, sagte er. Er klang angespannt.

»Wir können doch auch woanders laufen«, sagte ich. »Oben auf dem Deich entlang?«

Axel reagierte nicht. Ich verstand zwar nicht, warum es heute unbedingt das Wrack sein musste, aber ich beschleunigte brav meine Schritte. Emilia döste zufrieden in der Trage vor sich hin, ihr Mündchen stand leicht offen.

Das Wrack kam in Sicht, und wir betraten das Watt. Der schlickige Boden quatschte unter unseren bestiefelten Füßen: Die Flut setzte langsam ein. Ich wusste, dass ich keine Angst haben musste. Wir befanden uns nicht weit vom Ufer entfernt und hier gab es keine Priele, die uns den Rückweg abschneiden konnten. Außerdem vertraute ich Axel, er war an der Küste aufgewachsen. Er kannte sich aus im Watt.

»Komm mit hier drunter«, sagte er.

»Was willst du denn da unten?«, fragte ich.

Axel duckte sich vorsichtig unter das Wrack und winkte mir, ihm zu folgen.

»Nur ein bisschen sitzen und kuscheln.« Er drückte mich an sich. Nebeneinander kauerten wir im Schlick. Es war feucht und ich war müde und wollte nach Hause. Trotzdem war es irgendwie romantisch hier unten, wie in einer vergessenen Höhle. Die Welt bestand aus den Farben Blau, Grün und Braun und aus uns dreien.

Buddy beschwerte sich jaulend vor dem Eingang.

»Axel …«

»Pssst«, sagte er. »Schau mal dort drüben. Was ist das? Hier wird doch nicht etwa jemand seinen Müll hingeworfen haben?«

Etwas glitzerte in der Dunkelheit unter dem rostigen, löchrigen Schiffsrumpf, abgestellt auf einem kleinen Stück herausgebrochener Schiffsplanke. Gebückt ging ich darauf zu.

»Es ist eine Flasche«, sagte ich. »Das ist … weißt du was? Das sieht aus wie eine Flaschenpost. So wie in altmodischen Kinderfilmen. Pippi Langstrumpf und so.«

Ich nahm die Flasche in die Hand. Ein Blatt Papier, Pergament nachempfunden, lag darin, aufgerollt und mit einem Geschenkband mit einer hübschen roten Schleife versehen. Verschlossen war die Flasche mit einem festen Korken.

»Hol die Nachricht heraus«, drängte Axel. »Lies, was draufsteht. Bestimmt ist es wichtig.«

Ich hatte etwas Mühe, den Korken mit meinen feuchten, klammen Fingern herauszuziehen, aber schließlich gelang es mir. Ich löste das Band und faltete das Blatt auseinander. Buddy hatte sich inzwischen ebenfalls unter das Wrack getraut, er schnupperte schwanzwedelnd an dem Papier und schob seinen Kopf zwischen meine Knie. Ich fiel auf den Hintern.

»Buddy! Meine Hose ist nass, zum Teufel!«

Axel kicherte.

Ich drückte Buddy sanft von mir weg, um die Flaschenpost lesen zu können.

Auf dem Papier waren zwei Ringe abgedruckt. Darunter stand:

Melissa,

willst du mich heiraten?

Ich starrte das Blatt Papier an. Dann starrte ich das Wasser an, das langsam, aber stetig stieg und mittlerweile bis zu den Knöcheln reichte. Axel kauerte neben mir, jetzt sehr nervös. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.

»Axel …«, sagte ich wieder.

»Ja?«

»Das kommt sehr überraschend.«

»Ich wollte dich ja auch überraschen.«

»Ich … ich weiß es nicht«, sagte ich.

Axel presste die Lippen zusammen. Sicherlich hatte er mit einer anderen Antwort gerechnet. Einer positiven. Die hätte er auch verdient.

Buddy winselte immer lauter, seine Pfoten wurden nass und kalt, und Emilia begann auf Axels Arm zu quengeln.

»Bitte, lass uns gehen«, sagte ich.

Schweigend kroch Axel unter dem Wrack hervor, ich hinterher.

Auf dem Heimweg sprachen wir kein Wort miteinander. Buddy schien die gedrückte Stimmung zu spüren, er trottete mit hängendem Kopf neben uns her, weit weniger übermütig als sonst. Emilia weinte in der Babytrage vor sich hin.

Der Heimweg, gerade einmal zwanzig Minuten, fühlte sich endlos an.

*

In dieser Nacht bekam ich kein Auge zu. Ich wälzte mich von links nach rechts und wieder zurück. Das Kopfkissen fühlte sich zu dick an, ich drückte es platt. Dann war es mir zu flach. Die Bettdecke war zu warm und zu schwer, und als ich mich freistrampelte, fror ich.

Das schlechte Gewissen quälte mich und ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Axel war der beste Mann und Lebenspartner, den ich mir vorstellen konnte. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren. Ich wollte den Rest meines Lebens an seiner Seite verbringen. Aber es gab Dinge, die ich ihm verschwieg. Die er besser nicht wissen sollte.

Axel und Buddy hatten wesentlich zu meiner Rettung beigetragen, als mich ein Serienmörder in seinen Fängen hielt. Mit ihrer Hilfe war ich gerade noch rechtzeitig mit dem Leben davongekommen. Doch bevor ich Kristian Rieds wahres Gesicht erkannte, hatte ich mich unsterblich in ihn verliebt. Ich konnte nicht verhindern, dass sein Gesicht vor meinem geistigen Auge auftauchte, sobald ich die Augen schloss.

Manchmal träumte ich von wildem Sex mit ihm, voller Leidenschaft. Ich schämte und ich verfluchte mich dafür. Die Träume waren mir lästig und unangenehm. So unangenehm, dass ich sie nicht einmal Dr. Frank gegenüber erwähnen wollte.

Wenn ich schweißgebadet aufwachte und mich aus den zerwühlten Laken schälte, wurde Axel manchmal wach. Dann nahm er meine Hand und versuchte mich zu trösten. Er dachte sicherlich, im Traum würde ich dieses schreckliche Erlebnis verarbeiten. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, welcher Nachtmahr mich wirklich heimsuchte.

Kristian Ried saß im Gefängnis, und irgendwann würde er für seine Taten in der Hölle schmoren. Ich wollte ihn nie, nie wiedersehen. Doch in meinen Träumen ließ er mich nicht los. Ich hatte gelernt, damit zu leben, aber durfte ich Axel das Jawort geben und ihm ewige Liebe und Treue schwören, solange ich in der Nacht an einen anderen dachte?

Und dann war da noch Emilia. Als sie nach der Geburt in meinen Armen lag und ich Kristian Rieds Gesichtszüge in den ihren erkannte, als Axel glücklich und voller Stolz strahlend Selfies von uns dreien schoss, brachte ich es nicht übers Herz, ihn darauf anzusprechen. Sie ist nicht von dir. Kannst du es denn nicht sehen?

Ich hätte sein ganzes Glück kaputtgemacht. Ich fürchtete, es würde sein Herz brechen.

Als Braut sah ich mich in einem schneeweißen Kleid, das Unschuld symbolisierte. Ich konnte mit Axel Seite an Seite leben, aber wie sollte ich ihm mit diesen Träumen ewige Treue schwören?

Axel lag ruhig neben mir, doch ich spürte, dass er ebenfalls wach war.

Ach, Axel, dachte ich. Mit seinem Heiratsantrag hatte er mich in diese Zwickmühle gebracht. Es lief so gut mit uns, warum hatte er nicht alles so lassen können, wie es war?

Ich wusste die Antwort. Weil er mich innig liebte. Das machte es nicht einfacher für mich.

*

Die nächsten Tage schienen sich endlos dahinzuziehen. Ich stattete dem Wellenreiter einige besorgte Besuche ab, räumte Waren von hierhin nach dorthin, ordnete den Inhalt der Regale neu, polierte und wischte, wo es gar nicht nötig war. Dazwischen unternahm ich lange Spaziergänge mit Buddy und Emilia. Bald würde der Löwenanteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung an Axel liegen, vom Sonntag und Montag, dem Ruhetag, abgesehen, und Axel wollte die Zeit bis dahin nutzen, um Freunde in Jever zu besuchen.

Über die Flaschenpost redeten wir nicht mehr. Axel benahm sich, als wäre nichts gewesen, wenn er sich auch ein wenig stiller verhielt als sonst, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein.

Meine Gedanken kreisten in diesen Tagen fast ausschließlich um den Wellenreiter. Passten genügend Sektflaschen für die Besucher in den Kühlschrank? Was wäre, wenn Emilia krank würde? Was, wenn kein Mensch zur Eröffnung käme? Das war natürlich Unsinn. Wir hatten schon etliche Zusagen von Axels Bekanntenkreis und von seinen Kollegen, und Lilly schleppte ihre Verwandtschaft an. Aber die kamen aus Neugierde und weil sie uns eben kannten, und zählten daher nicht richtig.

Aber was, wenn die alle absagten unter einem fadenscheinigen Grund?

»Du machst dir zu viele Gedanken«, sagte Axel. Er lächelte nachsichtig.

»Ja, aber was, wenn an diesem Tag alles schief geht?«, antwortete ich und raufte die Haare.

Endlich war Samstag.

Wir konnten zur Tat schreiten. Buddy saß in der Ecke und beobachtete mit schief gelegtem Kopf das Treiben. Axel, der uns an diesem Tag unterstützte, würde zwischendurch mit ihm spazieren gehen und sich um Emilia kümmern. Lilly stand mit knallroten Wangen geschäftig an der Theke und belegte ihre Fischbrötchen mit Zwiebelscheiben und eingelegten Gurken, darauf gab sie einen großen Klecks ihrer Soße, die sie in einer Tupperdose mitgebracht hatte. Die Brötchen hatte sie selbst gebacken, den Fisch in aller Frühe auf dem Markt besorgt. Die Kunden konnten wählen zwischen gebackenem Fischfilet und Hering.

»Oh, riecht das gut«, seufzte ich. »Ich würde total gerne eins probieren, aber ich bekomme vor Aufregung nichts runter.«

»Käme auch nicht so gut vor den Kunden, wenn du aus dem Mund nach Fisch riechst. Hier, probier mal meine Soße.«

Ich tunkte einen Löffel hinein und leckte ihn ab. »Wow! Die ist gut«, sagte ich. »Aber ziemlich scharf. Was ist da alles drin?«

»Sanddornsaft, Frischkäse, Chili, ein bisschen Salz, und den Rest verrate ich nicht.«

»Schmeckt super.«

Um Viertel vor zehn drehten wir das Schild an der Eingangstür auf »Geöffnet«. Fünf Minuten später fuhren die ersten Autos auf den kleinen Parkplatz gegenüber. Leute stiegen aus und warfen neugierige Blicke in unsere Richtung.

»Es geht los«, sagte ich und befüllte die ersten Sektgläser.

Wie ein Brummkreisel umschwirrte ich unsere Kunden. Ich beantwortete Fragen zu meinen Produkten, schenkte Sekt aus, nahm Komplimente zur Einrichtung und zum Sortiment entgegen. Davon bekam ich jede Menge. Zwischendurch, wenn es etwas ruhiger wurde, trug ich Emilia auf dem Arm herum, wo sie staunend den Trubel bewunderte. Lillys Fischbrötchen wurden hoch gelobt und waren bald verkauft. Mit hochrotem Gesicht entschuldigte sie sich bei den Gästen, die zu spät kamen, um eins abzustauben. Dafür verkaufte sie Unmengen von ihrer Marmelade und warf mir zwischendurch immer wieder die Daumen-hoch-Gesten zu. Ich notierte eine Menge Anfragen zu Produkten, die ich nicht vorrätig hatte, die jedoch gut in mein Sortiment passen würden. Ich würde mich im Lauf der Woche darum kümmern, welche davon ich tatsächlich im Wellenreiter anbieten wollte.

Um die Nachmittagszeit wurde es etwas ruhiger. Meine Wangen kribbelten vom Sekt und mein Hals brannte vom vielen Reden und vom Durst, denn ich hatte zwar des Öfteren mit meinen Gästen angestoßen, aber kaum etwas Wasser getrunken.

»Ich bin mal eben in der Küche«, sagte ich zu Lilly. »Eine kurze Pause machen.«

»Geht in Ordnung«, sagte sie. »Ich spanne dir derweil die Kundschaft aus.«

»Meinetwegen«, sagte ich lachend. »Ich bin gleich zurück.«

»Kein Problem.« Sie drehte sich um, weil ihr ein Kunde auf die Schulter tippte.

Ich betrat die Küche und zog die Tür hinter mir zu.

Axel umarmte mich. »Ich bin so stolz auf dich.«

»Ohne dich hätte ich das niemals geschafft«, sagte ich und lehnte mich dankbar an seine Schulter. »Die Leute sind ganz begeistert, wie schön der Laden geworden ist. Du hättest mal mein altes Souvenirgeschäft in der Heide sehen sollen! Das war ein Armutszeugnis dagegen. Schläft Emilia schon lange?«

»Tief und fest seit einer Stunde. Sie hat sich irgendwann einfach ausgeklinkt.«

Ich beugte mich zu meinem kleinen Mädchen hinunter. Der Schnuller wackelte ein wenig in ihrem winzigen Mund. »Träum süß«, flüsterte ich.

Ich nahm mir ein Glas Wasser und trank es in einem Zug aus. Dann schenkte ich mir noch mal ein, trank und rülpste leise und verhalten.

»Wohl bekomm’s«, sagte Axel.

»Entschuldige.«

»Stört mich nicht. Ich muss dann aber mal mit Buddy raus. Er wird langsam unruhig.«

»Er hat sich super gehalten«, sagte ich. Buddy musterte mich zurückhaltend, als wüsste er, dass ich heute meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten musste. Als ich in die Knie ging, sprang er fröhlich auf mich zu und stieß seine Schnauze in mein Ohr.

»Igitt, du Ferkel«, sagte ich und rümpfte die Nase. »Hundesabber in meinem Haar!«

»Lillys Fischbrötchen sind der Hammer«, sagte Axel.

»Wenn sie dir schmecken, dann weiß ich, warum sie nach kurzer Zeit schon weggefressen waren. Ich gehe wieder rein«, sagte ich zu Axel. »Ich muss Präsenz zeigen. Übrigens. Ich will.«

»Was willst du?«

»Du hattest mich neulich etwas gefragt. Meine Antwort ist Ja.« Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste seine bärtige Wange. »Und jetzt sag am besten nichts dazu, sonst fange ich noch an zu heulen und dann verläuft meine Wimperntusche. Kein Mensch auf der ganzen Welt kauft Sachen von einer verheult aussehenden Verkäuferin. Ist wissenschaftlich erwiesen. Zumindest glaube ich das. Daher lasse ich dich jetzt einfach so stehen und kümmere mich um meine Kundschaft.«

Jetzt war es raus. Ich hatte tagelang über einer Antwort gegrübelt und eine Entscheidung getroffen: Ich würde Axel heiraten. Es fühlte sich gut an. Gut und richtig.

Ich eilte in die Toilette und tupfte meine Augen trocken, dann ging ich zurück in den Verkaufsraum und wandte mich strahlend den Besuchern zu, die mich bereits erwartungsvoll anblickten, ein Buch oder eine Tasse mit Leuchtturm-Aufdruck in der Hand, die sie kaufen wollten.

»Wenn du mal ganz kurz Zeit hast«, raunte Lilly. »Ich habe da vielleicht jemanden gefunden, der uns im Laden aushelfen kann.«

»Wollen wir nicht erst mal abwarten, wie gut es läuft?«, sagte ich skeptisch.

»Es läuft doch spitzenmäßig.«

»Heute ja … aber in Zukunft?«

»Hallo.« Ein Typ unterbrach uns und strahlte mich an. Ein junger Kerl, gerade mal zwanzig, schätzte ich. Er sah verboten gut aus, so der Typ Robert Pattinson, mit kantigem Kiefer, mandelförmigen blauen Augen und Out-of-Bed-Frisur. Sein Lächeln war offen und sympathisch. Seine Zähne waren weiß und gerade wie aus einem Werbespot für Zahnpasta, und ich konnte mir vorstellen, dass er mit diesem Lachen reihenweise die Frauenherzen zum Schmelzen brachte.

»Hallo Melissa«, sagte er. »Ich heiße Dennis. Dennis Grabowsky. Lilly habe ich schon überzeugt, jetzt liegt es an dir. Bitte sag Ja!« Er grinste schief. Ein Typ, den man mögen musste, und es störte mich auch nicht, dass er mich ohne Umschweife duzte.

»Ich bin ein bisschen überfordert«, sagte ich. »Meine Gedanken fahren Karussell. Ich habe gerade eben einen Heiratsantrag angenommen, und unser Geschäft brummt am Eröffnungstag wie eine Bienenkönigin bei der Befruchtung ihrer tausend Eier.« Und ich konnte mir beileibe nicht vorstellen, was Adonis von mir wollte.

»Du hast … was?«, fragte Dennis verdattert.

»Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch!«, rief Lilly und klatschte in die Hände.

»Tut mir leid«, sagte ich zu Dennis. »Es ist nur gerade alles ein bisschen viel für mich. Worum geht es denn?«

»Ich brauche einen Job«, sagte Dennis und wandte sich an Lilly. »Lilly meinte, ihr seid auf der Suche nach jemandem, der euch im Laden hilft. Ich studiere Medizin und bräuchte einen Nebenverdienst. Und Kellnern liegt mir nicht so. Ich mag euren Laden sehr, das ist ein Ort, an dem ich mich gerne engagieren würde!«

»Das ist super, Dennis«, sagte ich. »Vielen Dank für dein Interesse. Nur … wir haben hier gerade erst angefangen, wir wissen noch nicht, wie es sich entwickelt …« Und ob wir uns eine Aushilfe leisten können, dachte ich.

»Meine Freunde sagen immer, ich wäre der Typ, der einem Blinden eine Lesebrille verkaufen könnte. Ich würde euch gerne davon überzeugen, wie gut ich darin bin, Käufer anzulocken«, sagte Dennis. »Darf ich?«

Lilly und ich warfen uns einen kurzen Blick zu. »Warum nicht?«

»Ich weiß nicht, was du vorhast, aber mach einfach mal«, sagte ich.

»Ihr könnt euch auf mich verlassen«, sagte Dennis.

Dennis verließ das Ladengeschäft, und ich kümmerte mich wieder um die Kundschaft. Hin und wieder warf ich einen Blick durch die Scheibe und sah ihn, wie er Passanten anquatschte und sie überredete, hereinzukommen. Und fast alle folgten seinem Rat. Bald war die Hütte proppenvollgestopft, was sich bis kurz vor Ladenschluss hielt, und ich würde den Sonntag damit verbringen müssen, neue Ware nachzubestellen.

Um zehn vor sieben kam Dennis wieder herein. Sein Haar war zerzaust, und er schüttelte sich vor Kälte.

»Brrr, ist das kalt«, sagte er. »So, ich glaube, für heute habe ich genug. Ich würde mich echt über den Job freuen.«

»Danke für deinen tollen Einsatz da draußen«, sagte Lilly. »Danke, danke, danke!«

Dennis strahlte. Ich war so erschöpft, ich schaffte nur noch ein Grinsen. »Du hast das super gemacht«, sagte ich. »So. Feierabend.«

»Ich geh dann mal«, sagte Dennis. »Darf ich nächste Woche vorbeikommen und noch mal in Ruhe mit euch über den Job reden?«

»Dienstag bis Samstag von zehn bis neunzehn Uhr«, sagte Lilly. »Komm einfach vorbei, wenn es von der Uni her klappt, und dann sehen wir weiter.«

»Yeah.« Dennis schüttelte triumphierend die Faust. »Ich muss vielleicht doch nicht kellnern. Wie geil ist das!« Er winkte zum Abschied.

Die letzten Besucher hatten sich inzwischen ebenfalls verabschiedet. Axel hatte die Sektgläser in die Spülmaschine geräumt und sie eingeschaltet. Emilia schlief immer noch. Hoffentlich hielt sie uns dafür nicht die halbe Nacht wach.

»Ich möchte nach Hause«, sagte ich. »Wollen wir morgen herkommen und fertig aufräumen? Ich habe keine Lust mehr.«

»Meinetwegen«, sagte Lilly. »Mir reicht es für heute. Mensch, was für ein geiler Tag!« Wir fielen uns in die Arme.

Lilly und ich verabredeten uns für den nächsten Nachmittag im Wellenreiter.

Axel wollte mit Buddy zu Fuß nach Hause laufen. Unser Border Collie war die meiste Zeit brav in seinem Körbchen gelegen oder zwischen den Kunden herumgetapst, er würde sich freuen, wenn er noch eine Stunde in den Wiesen herumtollen durfte.

»Ich würde dich gerne begleiten«, sagte ich zu Axel. »Aber meine Füße tun weh, und ich will auf die Couch.«

»Kein Problem, für Emilia ist es eh besser, wenn sie zu Hause ihre Ruhe bekommt.« Er schnappte sich die Hundeleine und verließ mit Buddy das Ladengeschäft.

Auf dem Rückweg grinste ich die ganze Zeit dümmlich vor mich hin. Die Eröffnung war ein grandioser Erfolg gewesen.

Ich hielt bei einem Imbiss und besorgte zweimal gebackenen Fisch mit Fritten. Ich hatte riesengroßen Hunger. Auf der Weiterfahrt musste ich mich zusammenreißen, nicht während des Fahrens aus der Schachtel zu essen. Das roch so gut.

Zu Hause legte ich das Essen zum Warmhalten in den Backofen und stellte eine teure Flasche Weißwein kalt, die wir für besondere Anlässe aufgehoben hatten. Heute war ein guter Tag dafür. Schließlich gab es etwas zu feiern, und der Wein würde mir helfen, innerlich herunterzufahren. Wie erwartet, war Emilia nach ihrem ausgiebigen Mittagsschlaf quietschfidel und aufgedreht. Ich blödelte ein bisschen mit ihr herum, knutschte und knuddelte sie und spielte mit ihrer Plüschrobbe. Dann zog ich sie um und legte sie in ihr Bettchen, wo ihr schon wieder die Augen zufielen.

Ich sah auf die Uhr. So langsam müsste Axel zurückkommen. Zumal es angefangen hatte zu regnen.

Und zumal das Essen im Backofen matschig wurde.

Ich schaltete das Babyfon ein, ging nach unten, legte mich auf die Couch und schloss die Augen. Nur ganz kurz.

Ich fuhr hoch, als ich den Schlüssel im Türschloss hörte. Regen klatschte an die Fensterscheibe. Die Uhr zeigte kurz nach elf.

What the fuck?

Wasser tropfte von Axels Jacke, aus seinen Haaren und aus seinem Bart.

»Buddy ist verschwunden«, sagte er.

3. Ein schrecklicher Verlust

Heute bin ich über Rungholt gefahren,

Die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren.

Noch schlagen die Wellen da wild und empört,

Wie damals, als sie die Marschen zerstört.

Die Maschine des Dampfers zitterte, stöhnte,

Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:

Trutz, Blanke Hans!

(Trutz, Blanke Hans - Detlef von Liliencron, 1882/83)

Axel war mit Buddy zunächst am Deich entlanggelaufen. Waren keine anderen Spaziergänger oder Fahrradfahrer unterwegs, ließen wir ihn von der Leine, so auch dieses Mal. Der Border Collie flitzte gerne über den Strand und streunte auf der anderen Seite durch die Salzwiesen. Er stromerte durch das hohe Gras, schnupperte hier und dort, kehrte aber stets nach kurzer Zeit zurück und sprang freudig um Axel oder mich herum, um dann wieder zu verschwinden – als wollte er sagen: Hier bin ich, seht her, ihr könnt euch auf mich verlassen, ich komme gerne wieder zurück zu euch, ihr seid doch meine Leute, meine Herde.

Doch irgendwann an diesem Abend war Buddy nicht mehr zurückgekommen.

Axel wartete eine Zeit lang, er rief und pfiff nach Buddy, und als der Hund nicht mit heraushängender Zunge und flappenden Ohren auf ihn zuschoss, machte er sich auf die Suche. Vergeblich.

Axel durchkämmte die ganze Umgebung, leuchtete mit der Taschenlampen-App die Felder aus, suchte den Strand ab. Es herrschte Ebbe. Wenn Buddy ins Watt gelaufen war …

Axel joggte fast bis Horumersiel, dann drehte er um, lief zum Wellenreiter, weil er dachte, Buddy wäre vielleicht hierher zurückgekehrt. Zuletzt suchte er die Straßen Schilligs ab und gab schließlich auf. Er hatte mir mehrere Sprachnachrichten geschickt, die ich allesamt verschlafen hatte, mein Handy war auf lautlos gestellt.

»Ich fahre noch mal los«, sagte Axel, »ich nehme das Auto.«

»Ich möchte mitkommen«, sagte ich. »Ich setze Emilia in den Kindersitz, sie schläft so fest, sie wird das gar nicht mitkriegen.«

»Bleib du bitte hier. Es bringt nichts, zu zweit herumzufahren. Wenn Buddy zurückkommt, sollte jemand hier sein.«

Da hatte Axel natürlich recht.

Ich wünschte ihm ganz viel Glück, und er nahm den Schlüssel vom Haken und ging durch den strömenden Regen zum Wagen. Mit verschränkten Armen stand ich in der offenen Tür und konnte es nicht fassen.

Buddy war weggelaufen.

*

Ich hatte Buddy mitten in der Nacht vor meinem Ferienhaus gefunden, als ich vor eineinhalb Jahren Urlaub an der Nordseeküste machte. Der verängstigte Border Collie hatte bei mir Schutz gesucht und ihn gefunden. Seine Besitzer hatten ihn einfach ausgesetzt. Als mein Urlaub endete, wollte Axel Schulte, der Vermieter des Ferienhauses, den Collie bei sich aufnehmen.

Doch ich sollte nie nach Hause zurückkehren. Die Ereignisse überschlugen sich, und meine Wege kreuzten sich mit denen von Kristian Ried. Nach den tragischen Vorkommnissen beschloss ich, bei Axel in Schillig zu bleiben, und nachdem wir eine Zeit lang zu dritt in seinem Haus gewohnt hatten, kam mit Emilia unser viertes Familienmitglied zur Welt.

Buddy hatte nie Anstalten gemacht, sich aus dem Staub zu machen. Er liebte seine neue Familie abgöttisch, und wir ihn ebenfalls.

An Schlaf war nicht mehr zu denken. Die Pommes frites welkten im halbwarmen Backofen vor sich hin. Ich setzte mich an den Küchentisch und aß ein paar der labberigen Fritten und etwas aufgeweichten Fisch. Ich wusste nicht, wie lange Axel unterwegs sein würde. Ich saß auf glühenden Kohlen. Ohne Emilia hätten mich keine zehn Pferde im Haus gehalten. Ich hätte die halbe Welt nach unserem Familienhund abgesucht.

Ich wählte Axels Nummer.

»Ist er nach Hause gekommen?«, sagte er ohne Umschweife.

»Nein. Leider. Wo bist du?«

»Ich fahre die Strecke Schillig–Horumersiel ab. Zum zwanzigsten Mal. Ich bin versucht, an jeder Haustür in beiden Ortschaften zu klingeln und die Leute zu fragen, ob sie unseren Hund gesehen haben.«

»Sie würden dich töten.«

»Mich tötet keiner, ich bin in einer Stimmung wie ein Kampfmesser.«

Mein sanfter Hüne, bei dem man sich kaum vorstellen konnte, dass er einer Fliege ein Haar krümmte, verglich sich mit einem Kampfmesser. Aber ich wusste, was er meinte. Ich fühlte mich genauso.

»Axel«, sagte ich. »Hast du vielleicht einen Lieferwagen gesehen? Oder ein fremdes Auto?«

»Da war nichts. Zumindest nicht in den Feldern. Du meinst Hundefänger. Ich denke schon die ganze Zeit daran, verdammt noch mal.«

Ich schwieg. Die Vorstellung, dass solche Schweine unseren freundlichen Rüden schnappten und ihn irgendwo verscherbelten oder sonst was mit ihm anstellten, war kaum auszuhalten.

Ich dachte an Hundekämpfe und solche grässlichen Dinge.

Ich bildete mir ein, ein Bellen draußen zu hören. Ich eilte zur Haustür, das Handy am Ohr, und starrte in den Regen. Nichts.

Axel atmete laut in den Hörer. Wir schwiegen uns eine Weile an.

»Ich lasse dich dann mal weitersuchen«, sagte ich. »Aber, Axel, ich glaube, morgen bei Tageslicht haben wir wesentlich bessere Chancen, ihn wiederzufinden. Du holst dir noch eine Lungenentzündung.«

»Ich weiß«, sagte er.

Wir hingen so an Buddy. Dieses Fellknäuel hatte uns zusammengeführt, und seine feine Nase hatte die Gefahr, in der ich mich einmal befunden hatte, gewittert. Buddy hatte Alarm geschlagen und mir das Leben gerettet. Er war mehr als nur ein Haustier.

Er war ein Freund.

Ich setzte mich wieder an den Küchentisch und trank heißen Tee. Den Wein rührte ich nicht an. Ich wollte einen klaren Kopf behalten.

Irgendwann seufzte und raschelte es aus dem Babyfon. Ich wärmte Emilia ein Fläschchen und gab es ihr. Ich schnupperte an ihrem warmen, duftenden Köpfchen. Ihr kleiner weicher Körper spendete mir ein wenig Trost. Ich hätte sie am liebsten die ganze Zeit auf meinem Arm gehalten, aber ich merkte, dass sie nicht richtig einschlafen konnte. Meine Unruhe übertrug sich auf sie. Also legte ich sie neben ihre geliebte Plüschrobbe, gab ihr ein Küsschen auf die Stirn und setzte mich wieder in die Küche, wo ich den Kopf in die verschränkten Arme legte.

Axel kehrte gegen zwei Uhr zurück. Alleine.

»Morgen weite ich die Suche aus«, sagte er. »Ich rufe ein paar Kumpel an, die mir helfen können. Aber bis dahin brauche ich etwas Schlaf. Es tut mir leid, aber ich bin ziemlich am …«

»Arsch«, sagte ich. »Völlig verständlich. Du musst dich doch nicht entschuldigen.«

»Ist noch was zu essen da?« Axel öffnete die Kühlschranktür, nahm die Packung mit dem Fisch heraus und eine Flasche Bier. »Fish and Chips aus der Mikrowelle schmecken widerlich«, sagte er. »Aber es geht schneller als im Backofen.«

Ich leistete ihm Gesellschaft, während er aß und trank. Dabei berichtete er, wo er überall nach Buddy gesucht hatte. Selbst unter dem Wrack hatte er nachgesehen.

»Lass uns schlafen gehen«, sagte ich.

Axel begann leise zu schnarchen, kaum lag sein Ohr auf dem Kissen. Schlaflos starrte ich in die Dunkelheit. So zerschlagen ich mich auch fühlte, an Ruhe war nicht zu denken. Die Eröffnung des Wellenreiters schien mehrere Monate zurückzuliegen, ich war nicht in der Lage, mich über den erfolgreichen Tag zu freuen. Ich konzentrierte mich auf Buddys Lieblingsorte. Axel hatte alle Routen abgesucht, an denen wir ihn auszuführen pflegten. Ich hegte die Hoffnung, dass Buddy sich irgendwo vor dem Regen verkrochen hatte, leise winselnd, und darauf wartete, dass es hell wurde, und er sich auf die Suche nach seinem Zuhause machen konnte. Hungrig und erschöpft, aber wohlauf.

Um kurz nach vier schwang ich die Beine aus dem Bett. Ich werde einen Kaffee trinken und die Zeitung lesen, dachte ich. Ich werde ausgiebig duschen oder ein Bad nehmen und warten, bis Emilia und Axel aufwachen.

Ich war keine fünf Minuten auf, bis mir klar war, dass ich nach Ausreden suchte.

Ich hielt es zu Hause nicht aus. Und mir war eine Idee eingefallen, wo Buddy noch sein könnte.

Es gab einen Ort, den ich manchmal mit ihm aufsuchte. Axel nahm ich dorthin nie mit. Er wusste davon, aber er respektierte, dass ich alleine sein wollte. Alle paar Wochen fuhr ich an den alten Fähranleger bei Eckwarderhörne. In der Gegend hatte Kristian Ried mich und Sina auf sein Boot gebracht und war mit uns hinausgefahren, um uns zu ertränken. Dort saß ich manchmal am Ufer und hielt Zwiesprache mit meiner toten Freundin. Buddy saß dann daneben, sah immer wieder zu mir auf und wedelte leicht mit dem Schwanz, als wollte er sagen: Ich sehe, dass du traurig bist. Und ich bin für dich da. Ich versuche dich zu trösten, so gut ich kann.

Ich schrieb einen Zettel und legte ihn auf den Küchentisch: Suche Buddy. Mach dir keine Sorgen.

Ich schlüpfte in warme Sachen und verließ das Haus.

*

So leise und vorsichtig wie möglich zog ich die Haustür hinter mir zu. Der Wind peitschte mir ins Gesicht und wühlte in meinem Haar. Eine Böe packte mich und riss an meinem Windbreaker, als wollte sie mich wachrütteln: Bleib zu Hause, was tust du denn da? Es ist nicht die richtige Uhrzeit, um durch die nächtliche Gegend zu irren!

Das Garagentor quietschte beim Öffnen. Wenn Axel wach wurde, würde er versuchen, mich zurückzuhalten. Ich beeilte mich, in den Wagen zu steigen und rückwärts aus der Einfahrt zu setzen.

Die Straßen von Schillig lagen einsam und verlassen in den frühen Morgenstunden dieser unfreundlichen Nacht. Das Städtchen wirkte wie ausgestorben. Als hätte alle Welt Schillig verlassen. Man könnte meinen, jeden Moment einen Zombie durch die Straßen wanken zu sehen. An einem Sonntag würde es dauern, bis Schillig erwachte. Die Strecke bis Butjadingen zog sich in die Länge.

Aber würde Buddy ohne uns so tief ins Watt laufen? Mitten in der Nacht bei Wind und Kälte? Wahrscheinlich nicht, aber ich wollte alle Möglichkeiten ausschließen. Wenn er den direkten Weg genommen hatte, über den Jadebusen bei Niedrigwasser, wäre es wesentlich weniger weit. Doch das Watt im Jadebusen galt als extrem schlickig. Ob es überhaupt möglich war, ihn komplett zu Fuß zu überqueren, wusste ich nicht. Ich stellte mir vor, wie die einsetzende Flut meinen Border Collie überraschte, wie er verzweifelt versuchte, sich in den wogenden Wellen über Wasser zu halten.

Auf der anderen Seite der riesigen Bucht sah ich vereinzelte Lichter. Sie fühlten sich unendlich weit entfernt an.

Dort drüben wohnte Buddys große Liebe. Wir hatten die Cockerspaniel-Dame Susi bei einer geführten Wanderung kennengelernt, und Buddy war damals kaum von ihrer Seite gewichen. Monate später hatten wir Susi und ihr Frauchen bei einem Spaziergang am Fähranleger wiedergetroffen. Ich hatte sie unter alles anderen als günstigen Umständen kennengelernt, und sie erkannte mich wieder als die Frau, die dem Serienmörder entkommen war. Susis Frauchen scheute vor mir wie ein Fohlen, dem ein Brandzeichen auf die zarte Flanke gesetzt werden sollte. Naserümpfend hatte sie versucht, Reißaus zu nehmen, als könnte ich sie mit meinem schlechten Karma anstecken. Aber Buddy und Susi ließen sich nur schwer voneinander trennen. Frauchen stand dann stets mit verkniffenem Mund und steif wie eine Statue am alten Fähranleger, während Buddy und Susi begeistert aneinander herumschnupperten, über den Strand von Butjadingen streiften, und ich nachdenklich übers Meer schaute und meine Gedanken schweifen ließ.

*

Als ich am Fähranleger angekommen war, wollte ich in einem Reflex die hintere Autotür öffnen, um Buddy herauszulassen. So sehr war mir seine Gesellschaft in Fleisch und Blut übergegangen.

Ich zog den Schal fester um meinen Hals und stemmte mich gegen den unablässigen Wind. Bald war ich vollkommen durchgefroren. Der Bequemlichkeit halber war ich in meine Sneakers geschlüpft anstatt in feste Schuhe, was ich jetzt bereute.

»Buddy?«, rief ich. »Bist du da irgendwo?«

Keine Antwort. Es fühlte sich an, als hätte ich die Geister gerufen. Es war unheimlich hier in dieser nächtlichen verlassenen Gegend. Nur die wuchtigen Pfeiler des Anlegers waren übrig geblieben, Mahnmale aus einer belebten Zeit, als regelmäßig eine Fähre von Wilhelmshaven nach Butjadingen verkehrte. Gespenstisch wie mächtige Grabsteine tauchten sie vor mir in der Dunkelheit auf.

Nachdem ich die Umgebung vergeblich abgesucht hatte, setzte ich mich auf einen Stein. Die Wolkendecke war inzwischen aufgerissen. Sterne glitzerten miteinander um die Wette.

Unwillkürlich musste ich daran denken, wie ich vor eineinhalb Jahren fast gestorben wäre.

Ich erinnerte mich, wie ich mich im eisigen Wasser auf den Rücken gedreht hatte, in der Hoffnung, die Wellen würden mich tragen. Wie ich in den Sternenhimmel geschaut hatte und mich gefragt hatte, ob sie dort oben schon auf mich warteten.

Großmutter, bist du da oben?

Ich bin hier.

Großmutter, wirst du mich zu dir holen?

Keine Antwort.

Die Pfeiler des Anlegers. Sie waren wie ein Sternentor.

Mein Handy vibrierte in der Jackentasche. Ich ignorierte es.

»Buddy?«, rief ich. »Buddy!«

Nichts rührte sich. Nur der Wind rauschte.

Hierherzukommen war eine Schnapsidee gewesen. Trotzdem wollte ich nicht nach Hause fahren. Es wäre mir wie aufgeben vorgekommen. Zu Hause im Warmen und Trockenen zu sitzen, während Buddy herumirrte und verzweifelt nach uns suchte, würde ich nicht ertragen.

»Du bist doch irgendwo hier draußen«, murmelte ich. »Nur, wo?«

Das Handy verstummte und begann kurz darauf erneut zu vibrieren. Axel. Ich wusste, dass er nicht lockerlassen würde, und ich wollte nicht, dass er, verrückt vor Sorge, die schlafende Emilia aus ihrem Bettchen zerrte und sich auf die Suche nach mir machte.

»Ich bin in zwanzig Minuten zu Hause«, sagte ich, ohne mich vorher gemeldet zu haben.

»Wo bist du?«

»Ich suche Buddy. Bis gleich.« Ich drückte das Gespräch weg und schaltete das Handy aus. Im selben Moment hörte ich ein Geräusch. Ein Scharren oder Schleifen. Vielleicht ein Tier? Nicht Buddy, der würde sich nicht vor mir verstecken. Eher etwas, das schnell in die Schatten gehuscht war, als ich mich umdrehte. Etwas oder jemand. Mein Herz klopfte bis zum Hals.

Ich nahm allen Mut zusammen und machte mich auf den Rückweg zum Auto. Ich ging aufrecht und versuchte Selbstbewusstsein auszustrahlen, wie ich es im Selbstverteidigungskurs gelernt hatte. Unauffällig tastete ich nach meinem Schlüsselbund und klemmte zwei Schlüssel zwischen die Finger.

Unbeschadet erreichte ich den Wagen. Niemand belästigte mich.

Auf der Motorhaube lag etwas. Etwas Plüschiges, Felliges, braun und klein. Zuerst dachte ich, ein Kätzchen hätte sich auf der warmen Motorhaube zusammengerollt. Dann erkannte ich ein Stofftier. Jemand hatte einen Teddybären auf mein Auto gesetzt.

Ich schaltete die Taschenlampen-App ein und beleuchtete den Bären. Er sah neu aus, das Fell war sauber und roch nach Plastikverpackung. Jemand hatte ihm den Bauch von oben bis unten aufgeschnitten. Die Füllung quoll heraus. Verwundert betrachtete ich den Teddy. Am Bärenhintern hing ein Etikett, daran erkannte ich ein Markenprodukt. Kein Bär von der preiswerten Sorte. Und er war hübsch. Von der Bauchwunde abgesehen. Traurig schaute er aus, mit seinen schwarzen Knopfaugen und dem großen Schlitz. Dann entdeckte ich in der gelben Schaumstofffüllung ein zusammengefaltetes Stück Papier.

Noch eine Art Flaschenpost?

Ich setzte mich in den Wagen und schaltete die Innenbeleuchtung ein, um den Bären besser untersuchen zu können. Ich zog das Papier heraus und faltete es auseinander. Darauf stand in Druckbuchstaben, vermutlich am PC geschrieben und ausgedruckt:

Mein Herz zerbricht

Ohne dich

Reißt es mich entzwei vor Schmerz.

Ein verschmähter Liebhaber.

Außer meinem standen noch einige andere Autos verstreut auf dem Gelände herum. Vermutlich hatte Loverboy seiner Angebeteten zeigen wollen, wie sehr er sie liebte. Oder wie sehr sie ihn verwundet hatte.

Aber wer schlitzte denn einen Teddybären auf, um seine verletzte Liebe zu zeigen? Ein Psycho? Längst nicht so schlimm wie Kristian Ried, aber trotzdem ziemlich neben der Spur?

Nun fand ich die schwarzen Knopfaugen gar nicht mehr so traurig. Sondern kalt wie kleine runde Steine. Der Bär war spooky. Wie die ganze Gegend hier. Wie die Tatsache, dass ich so dumm gewesen war, mich hier im Stockdunkeln herumzutreiben.

Ich setzte den Teddybären auf eine Treppenstufe, die zur Deichspitze hoch führte.

Ich startete den Wagen und fuhr nach Hause.

*

Selten erlebte ich Axel wütend.