Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

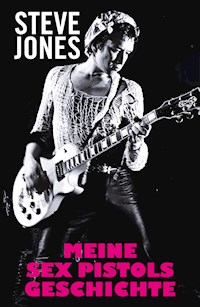

PUNK! Worte wie Faustschläge - voll in die Fresse! Die Sex Pistols veröffentlichten während ihrer kurzen Karriere nur ein Album - doch das glich einer wahren Explosion! Als die Punk-Hymne »God Save The Queen« 1977 aus den Lautsprechern plärrte, veränderte sich nicht nur die Musikwelt. Auch das soziale Gefüge wurde radikal umgepflügt. In einer Zeit, in der Weichei-Schnullis selbstverliebt zu Disco-Sounds tänzelten, erhob sich die Stimme aus der Gosse, griff das Establishment an und rammte ihm einen schmerzhaften Stachel ins lethargische Sitzfleisch. Gitarrist Steve Jones lässt in seiner Autobiografie diese radikale Ära des Wandels wiederauferstehen, in der Klebstoffschnüffeln, der obligatorische Irokese und Sicherheitsnadeln als Ohrschmuck en vogue waren. In einem ungehobelten, schockierend ehrlichen und manchmal auch lustigen Ton berichtet er von sexuellem Missbrauch, Maloche in einem Schlachthof, brutaler Kriminalität und dem Aufbegehren gegen ein »faschistisches Regime«, das die unteren Schichten knechtet. STEVE JONES - Meine Sex-Pistols-Geschichte ist die eindringliche und fesselnde Rückschau des Musikers, der den europäischen Punk initiierte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Steve Jones

mit Ben Thompson

Meine Sex Pistols Geschichte

Mit einem Vorwort von Chrissie Hynde

Aus dem Englischen von Paul Fleischmann

www.hannibal-verlag.de

Zitat

I’m all alone,

I ain’t got no home.

„Lonely Boy“, Sex Pistols

Impressum

Steve Jones wurde 1955 in West London geboren. Er gründete 1972 mit Paul Cook und Wally Nightingale die Vorgängerband der Sex Pistols, deren Gitarrist er bis zu deren Ende im Jahr 1978 war. Er ist Musiker, Plattenproduzent und Schauspieler, lebt heute in Los Angeles und moderiert von dort aus fünf Mal in der Woche erfolgreich die Radiosendung Jonesy’s Jukebox.

Deutsche Erstausgabe 2022

© 2022 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-732-9

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-731-2

Titel der Originalausgabe: LONELY BOY – Tales from a Sex Pistol

Copyright © 2017 by Steve Jones

Copyright © 2017 by Chrissie Hynde

Erstausgabe 2017 von Da Capo Press, Hachette Book Group, 1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104, USA

ISBN 978-0-3069-0317-5

Song „Lonely Boy“

Text und Musik von Paul Thomas Cook und Stephen Philip Jones

© 1979 BMG Ruby Songs (ASCAP) / Three Shadows Music (ASCAP) – 100.00%

verwaltet von BMG Rights Management (US) LLC.

Grafischer Satz in deutscher Sprache und Covergestaltung: Thomas Auer

Übersetzung: Paul Fleischmann

Deutsches Lektorat und Korrektorat: Dr. Matthias Auer

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Vorwort

Teil I: Anfang

1. Der Artful Dodger

2. Mein Nikotintuch

3. Der Gestank von Gummi

4. Der Kinderschänder in der Unterführung

5. Die Ära der Skinheads

6. Der Unsichtbarkeitsmantel

7. Silver Machine

Bilderstrecke 1

8. Großer Rod, wir loben dich

9. Der Typ mit dem Elektroschocker

10. Die Probehöhle

Teil II: Mittendrin

11. Let It Rock

12. Das Phantom des Odeon

13. „Scarface, Scarface, scarred from ear to ear …“

14. Kutie Jones and his Sex Pistols

Bilderstrecke 2

15. Ein Johnny für gewisse Stunden

16. Der Prinz der Denmark Street

17. The Spunk Tapes

18. Was macht eigentlich Bill Grundy heute?

19. Vicious – ein Troublemaker heuert an

20. Never Mind The Bollocks …

Teil III: Danach

21. Zwischenstopp in Brasilien

Bilderstrecke 3

22. Von ganz oben nach ganz unten

23. Wie ich auf Elvis’ Grab pinkelte

24. New Yorker Intermezzo

25. Entzug in Tarzana

26. Iggy, Dylan & der große O

27. Der Wolfsmensch vom Sunset Strip

28. Gruppentherapie

29. Kein Schlaf bis Hammersmith

30. Endlich im Radio

Anhang – Dinge, die nicht Rock’n’Roll sind

Danksagungen

Bildnachweise

Das könnte Sie interessieren

Vorwort

Bei unserem ersten Aufeinandertreffen war er noch ein Teenager. Mir fiel es damals zwar nicht auf, aber er trug einen ganzen Sack voller Träume mit sich herum. So wie wir alle wollte auch er Gitarre in einer Rock’n’Roll-Band spielen. Aber keine der Bands weit und breit passte zu ihm.

Wir hingen mit Malcolm und Viv ab. Der Prog Rock und die zuckersüße Weichspüler-Mucke jener Tage erschienen uns irrelevant. Als er dann eines Abends mit einer nihilistischen Combo namens Sex Pistols die Bühne enterte, passten nur die femininen Abziehbilder auf seiner Les Paul nicht zum Image.

Hier stand ein Elvis-Fan. Ein Dandy.

Die Mädchen fanden Gefallen an diesem schüchternen Gauner aus West London – und er nutzte das in vollen Zügen aus. (Er machte die Nacht zum Tag und feierte bis zum Morgengrauen.) Als die Band schlussendlich implodierte, machte er einen auf Lemmy und verduftete nach LA. Kaufte sich einen Truck und legte sich einen Hund zu.

Niemand hätte prophezeien mögen, dass er zum Moderator der besten Radioshow im ganzen Bundesstaat werden würde. Allerdings hätte auch niemand Jonesy an sich vorhersagen können.

Chrissie Hynde

Juli 2016

Teil I: Anfang

1. Der Artful Dodger

Wenn ich mich an meine Kindheit in West London in den 1960ern zurückerinnere, dann muss ich immer an Wellblech denken. An Wellblech und daran, dass gelegentlich mal ein Ford Anglia um die Ecke kurvte. Baustellen und Schutt, so weit das Auge reichte – als ob alles rund um uns dem Untergang geweiht gewesen wäre. Das Wellblech war dabei ein echtes Ärgernis, wenn man darüber hinwegklettern wollte. Es ging uns einfach auf den Sack. Es war zweieinhalb Meter hoch und scharfkantig genug, um Spuren an deinen Händen zu hinterlassen, wenn man sich daran hochzog. Es war fast so, als ob die Bauarbeiter nicht wollten, dass ich auf ihren Baustellen Bulldozer kurzschloss, um ihre Teehütten plattzumachen. Solche rücksichtslosen Wichser.

Auf den gefährlichen Straßen von Shepherd’s Bush begegneten einem damals kaum irgendwelche Filmstars, obwohl sich die Fernsehstudios der BBC ganz in der Nähe befanden. Als nun Jack Wild – jener Junge, der den Artful Dodger in Oliver gespielt hatte – eines Tages in den späten 1960ern meine Straße entlangspazierte, musste ich ihn ein wenig genauer beäugen. Ich war ja selbst ein kleiner Artful Dodger, nicht so unähnlich der Filmfigur, die der gute Jack verkörpert hatte. Zwar war ich noch kein richtiger Taschendieb, aber ich hatte schon dem einen oder anderen Fahrrad oder auch brandneuen Modelleisenbahnen aus dem Lagerraum von Hamleys ein neues Zuhause geschenkt. Doch ich sah in Jack kein kriminelles Vorbild. Mich interessierte an ihm, dass er berühmt war. Wenn nun etwa Elsie Tanner aus Coronation Street durch mein Viertel flaniert wäre, hätte ich mich genauso gefreut.

Als ein paar andere Kids und ich spitzkriegten, wer er war, begannen wir, ihm zu folgen. Vermutlich war das für sich genommen nicht sonderlich schräg. Eine normale Reaktion eines 13-Jährigen auf ein bekanntes Gesicht aus Film oder Fernsehen. Man wollte ihm so nahe wie möglich kommen, damit vielleicht ein wenig von seiner Magie auf einen selbst übersprang. Aber ich musste alles immer übertreiben. Einer nach dem andern zogen meine Kumpels wieder Leine, aber ich heftete mich ihm weiterhin an die Fersen. Als ob er etwa Peter Pan gewesen wäre. Heute bin ich mir nicht mehr sicher, warum ich das tat. Wahrscheinlich fühlte ich mich einfach stärker als die anderen Jungs von dieser besonderen Aura angezogen, die ihm seine Berühmtheit zu verleihen schien.

Obwohl Jack Wild ein paar Jahre älter als ich war, überragte er mich nicht um sonderlich viel. Er machte auch nicht wirklich was her – er trug jetzt nicht seinen Zylinder oder so. Aber wenn man als eines jener Kids, die sich selbst eingesperrt und ein wenig einsam fühlten, auf jemanden traf, der offenbar alles auf die Reihe gekriegt hatte, dann glaubte man vielleicht, dass das Leben, wenn man sich nur in so jemandes Nähe aufhielt, in Ordnung käme und der Schmerz, der einen erfüllte, endlich nachließe.

Keine Ahnung, was er sich damals dachte, als ich ihm so hinterherschlich. Ich nehme an, dass es ihn ein bisschen verängstigt hat – vor allem angesichts des ganzen Wellblechs, das sich am Straßenrand hinzog. Er hätte da nie im Leben drüber hinwegklettern können, um vor mir zu flüchten.

Damals gehörten meine Kumpels und ich zur ersten Welle von Skinheads. Wir hörten Motown, Ska und Blue Beat und liebten die Musik von Leuten wie Prince Buster, den wir dank der karibischen Kids kannten, die in unserer Gegend wohnten. Wenn Jack sich zu mir umgedreht hätte, um einen Blick auf mich zu riskieren – so ganz nonchalant und ungezwungen eben –, hätte er mich in meinen dunkelroten Doc-Martens samt spacig-durchsichtigen Sohlen hinter ihm her latschen gesehen. Diese Stiefel polierte ich damals wie ein Irrer. Es kann gut sein, dass ich ein Paar schnieker Sta-Prest-Hosen und ein schneidiges Ben-Sherman-Hemd trug, für das ich bis nach Richmond hatte pilgern müssen, um es in einer Boutique namens Ivy League zu klauen.

Er fühlte sich wahrscheinlich ziemlich erleichtert, als ich nach ein oder zwei Kilometern meine Verfolgung aufgab. In späteren Jahren überschritt ich einige Grenzen, um Leuten nahezukommen, von denen ich hoffte, sie könnten mich „heile machen“. Damals hatte ich aber noch nicht zu saufen begonnen, weshalb ich mich noch im Griff hatte. Jack Wild ging wenig später nach Hollywood, aber ich glaube nicht, dass seine Geschichte allzu glücklich endete. Viele dieser Kinderstars scheinen eher tragische Lebensgeschichten zu haben. Der Ruhm macht ihnen schon früh schwer zu schaffen. Wenn man aber damit beschäftigt ist, jemanden zu beneiden, denkt man nicht darüber nach, dass sie vielleicht ihre ganz eigenen Probleme zu bewältigen haben.

Als kleiner Junge fantasierte ich, andere Eltern zu haben. Ich sah etwa Leute in Filmen und Fernsehserien und fragte mich: „Warum kann ich nicht zu deren Familie gehören?“ Diana Dors – sie war so eine Art englische Marilyn Monroe – hatte es mir diesbezüglich besonders angetan. Ich verbrachte eine halbe Ewigkeit damit, mir auszumalen, wie viel besser alles sein könnte, wenn ich ihr Sohn wäre. „Könnte ich nur bei Diana sein, anstatt bei meinen echten Eltern“, sagte ich zu mir selbst. Damals war das aber wohl noch keine sexuelle Sache. Ich konnte bloß mein beschissenes Leben nicht ausstehen und suchte nach Dingen, an denen ich mich festklammern konnte, damit sie mich von diesem Ort forttrugen.

Ich hatte jetzt auch nicht die allerschlimmste Kindheit. Man hört ja ganz schreckliche Geschichten von Kindern, die viel üblere Misshandlungen durchmachen müssen, als das bei mir der Fall war. Es wäre mir sehr unangenehm, mich selbst auf eine Stufe mit ihnen zu stellen. Allerdings ist mir auch bewusst, wie sehr die Dinge, die ich als Kind erlebte, mich psychisch mitgenommen haben. Das hält bis heute an. Selbstverständlich ist die chemische Zusammensetzung des Gehirns eine ganz individuelle Sache, weshalb manche Leute, die viel Schlimmeres durchleben mussten, am Ende viel besser dastehen als Leute, die ganz behütet und idyllisch aufgewachsen sind. Ich kann euch aber bloß von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Angesichts der Tatsache, wie unzuverlässig mein Gedächtnis ist, bin ich mir, was manche Erinnerungen betrifft, jedoch auch nicht mehr ganz so sicher.

Ich habe noch nicht den blassesten Schimmer davon, wie meine Story sich lesen wird, sobald ich sie einmal zu Papier gebracht habe. Ich nähere mich diesem Unternehmen ganz ohne Agenda – abgesehen von ein paar Sachen, die ich richtigstellen will. Hoffentlich bin ich auch in der Lage, herauszufinden, wie meine unterschiedlichen Lebensphasen zusammenpassen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich am Ende nicht wie ein nach Rosen duftender Prinz in strahlender Rüstung dastehen werde.

Ihr kennt sicher die Szene in A Clockwork Orange, in der dem Protagonisten gewaltsam die Augen geöffnet werden, damit er sich daran erinnert, was für ein verdammtes Arschloch er doch war. Ungefähr so wird es sich wohl anfühlen, dieses Buch zu schreiben. Natürlich zwingt mich keiner dazu. Auch hatte ich reichlich coole Zeiten in meinem Leben. Heute, da ich von meinen alten Gewohnheiten abgelassen habe, wird mir aber richtig schlecht, wenn ich nur daran denke, was für üblen Scheiß ich früher so abgezogen habe.

Obwohl ich bereits vor Urzeiten zum ersten Mal mit dem Trinken und den Drogen aufgehört habe, wache ich gelegentlich immer noch schweißgebadet auf und erinnere mich an all die Dinge, auf die ich nicht sonderlich stolz bin. Aber wenn ich nun jedes Mal, wenn ich von einer neuen Schandtat berichte, ein großes Tamtam machen würde hinsichtlich meiner Verantwortung und Schuld, würde dieses Buch sehr schnell sehr langweilig werden. Ihr müsst mir also glauben, dass ich mir heute Mühe gebe, ein weniger verachtenswerter Zeitgenosse zu sein. Wer trotzdem den Stab über mich brechen möchte, darf das gern tun, sobald für mich der Vorhang endgültig gefallen ist.

Eines kann ich euch allerdings versprechen: Ich werde nicht darüber schwadronieren, dass auch alle anderen Menschen abstinent leben müssen. Mir ist es so was von scheißegal, ob irgendwer high sein will. Ich war schon an der Reihe, jetzt seid ihr dran. Schießt euch ab, wenn euch danach ist. Wenn sich nun jemand mit meinen Erfahrungen identifizieren kann und ihm das auf wundersame Weise dabei hilft, ein weniger extremes Arschloch als ich zu sein, dann ist das aber auch eine feine Sache. Doch ich will auch nicht die Art Wichser sein, bei dem es dann heißt: „Ach, er war früher ein Rock’n’Roller, aber jetzt will er allen erklären, wie man sein Leben leben sollte …“ Scheiß auf solche Prediger! So einer will ich sicher nicht sein. Nur weil ich letzten Endes Jack Wild nach Hollywood nachgefolgt bin, heißt das nicht, dass ich damit ein One-Way Ticket ins La-La-Land gebucht habe.

Nach meiner Begegnung mit dem Artful Dodger sollten noch ein paar Jahre ins Land ziehen, bevor ich meinen eigenen Fagin treffen sollte, nämlich einen gewissen Malcolm McLaren, der so ganz nebenbei total auf diesen ganzen Charles-Dickens-Kram abfuhr. Sobald dies eingetroffen war, fühlte es sich so an, als hätte der gute alte Jack ausgedient – und ehe man sich versah, war es unsere fröhliche Truppe musikalischer Outlaws, die sich aus den Taschen der Plattenfirmen bediente, als gäbe es kein Morgen. Aber als wir schließlich begriffen, dass unser beflissener Zampano die ganze Kohle für The Great Rock Rock ’n’ Roll Swindle verprasst hatte – ein Film, in dem er darlegte, dass das ganze Punk-Dingens seine Idee gewesen sei und es sich bei uns nur um ein paar Dummköpfe gehandelt habe, die nicht spielen konnten –, stellte sich heraus, dass der Scherz auf unsere Kosten ging.

Und was den nervigen Knaben mit der herrlichen Gesichtsknochenstruktur betrifft, der immer noch mehr haben will … nun, lassen wir Johnny Rotten fürs Erste aus dem Spiel, okay? Immerhin durfte er sich bereits oft genug zu Wort melden. Vielleicht reicht es ja inzwischen. Jetzt bin ich dran. Denn auch wenn die Sex Pistols ohne John – oder Malcolm, Cookie, Glen oder sogar Sid – nicht hätten existieren können, war es doch meine beschissene Kindheit, die den Stein ins Rollen brachte. Das sage ich nicht, um damit zu prahlen, sondern weil es die Wahrheit ist.

2. Mein Nikotintuch

Zur Welt kam ich 1955. Ungefähr gleichzeitig mit dem Rock’n’Roll. Mein Rhythmusgefühl habe ich von meiner Mum Mary Jones geerbt. Sie war damals nämlich ein Teddy-Girl, als ich gerade in ihrer Gebärmutter steckte und sie im Hammersmith Palais abschwofte.

Die Teddy-Girls und Teddy-Boys (wie etwa mein Dad) waren die erste in einer langen Reihe von britischen Jugendkulturen, die ein wenig Freude in die Nachkriegsjahre brachten. Der Name – Teddy ist die Koseform von Edward – bezog sich auf ihre Klamotten (Röhrenhosen und lange Mäntel), die an das Edwardianische Zeitalter nach der Jahrhundertwende erinnerten. Sie waren es, die zu den Klängen von „Rock Around The Clock“ randalierten, als der Film Die Saat der Gewalt in den Kinos anlief. Kein Wunder, dass ich mich all den alten Rockern dieser Ära so verbunden fühle. Etwa Eddie Cochran, aber nicht nur ihm.

Bis ich ungefähr sechs Jahre alt war, verlief meine Kindheit einigermaßen problemlos. Na gut, mein Dad verpisste sich zwar, noch bevor er mich richtig begrüßen konnte, und damals war es immer noch eine Art Tabu, ein „Bastard“ zu sein. Aber man kann ihm irgendwie keinen Strick daraus drehen, da er und meine Mum, als sie schwanger wurde, offenbar noch nicht sonderlich lange zusammen gewesen waren. Unser damaliger Haushalt fühlte sich relativ normal an – wenn nicht sogar liebevoll. Vielleicht fragt jetzt irgendjemand: „Wie kann ein Junge in diesem Alter wissen, was normal ist, wenn ihm die Vergleichswerte fehlen?“ Aber vermutlich weiß man das einfach. In meinem Fall traf das sicherlich zu.

Meine Mum und ich lebten mit meiner Großmutter Edith und meinem Großvater Fred in einer Wohnung im dritten Obergeschoß eines Hauses in Riverside Gardens, Hammersmith. Es handelt sich dabei um die großen Peabody-Ziegelbauten nahe der Brücke. Wenn man von London aus zum Flughafen Heathrow fuhr, dann sah man auf der linken Seite das Hammersmith Odeon – beziehungsweise Apollo, wie es heute heißt. Sobald man in westlicher Richtung von der Straßenüberführung herunterkam, konnte man rechts unseren Wohnkomplex erkennen. Das hört sich zwar so an, als ob das heute anders wäre, aber diese Gebäude befanden sich immer noch dort, als ich zum letzten Mal nachgesehen habe. (Allerdings war das zugegebenermaßen im Jahr 2008.)

Wir wohnten nicht nur zu viert. Auch die drei anderen Kinder meiner Großeltern lebten dort. Ich schlief auf einer Pritsche am Fußende jenes Bettes, das sich meine Mum mit ihrer Schwester Frances teilte. Großmutter und Großvater hatten ihr eigenes Zimmer, und meine Onkel Barry und Martin teilten sich zusammen den letzten verbliebenen Raum. Die Wohnung erstreckte sich zwischen zwei Ecken des Häuserblocks. So konnte man von einem großen Fenster aus hinüber zur Überführung und dem Odeon blicken, wo ich noch einige denkwürdige Abenteuer erleben sollte, während man von der anderen Seite aus in die entgegengesetzte Richtung schaute. Es gab leider keine Fahrstühle im Haus, weshalb man die Treppen hochsteigen musste. Dennoch war das nicht irgendeine Scheißbude, sondern ein ordentlicher Wohnbau aus dem Viktorianischen Zeitalter – eine anständige Unterbringung für anständige Menschen aus der Arbeiterklasse, die ganz gut über die Runden kamen.

Allerdings weiß ich nicht, wie die Familie Jones im Vergleich zu anderen Sippen dastand, weil mein Großvater nämlich ein ziemlich fauler Sack war. Der Legende nach vermied er einen Kampfeinsatz im Zweiten Weltkrieg, indem er seinen Fuß von einer Straßenbahn überrollen ließ. Keine Ahnung, ob das stimmte, aber solange ich dort wohnte, ging er nie einer Arbeit nach. Vielleicht lag das ja an derselben Verletzung, die ihm auch den Dienst an der Waffe erspart hatte.

Er saß den ganzen Tag auf seinem Stuhl und quarzte selbstgedrehte Kippen, während meine Großmutter die Häuser anderer Leute putzte. Irgendwie war es ihm aber dennoch gelungen, sich eine eigene Karre zu kaufen, einen Austin A40, den man mit einer Kurbel anlassen musste. Damals war ein Auto unten auf dem Parkplatz vor dem Wohnblock ein richtiges Statussymbol, obwohl unseres auf dem Weg nach Brighton immer mit einer Panne liegenzubleiben pflegte. Wenn ich es mir recht überlege, kann es um sein Bein gar nicht so schlecht bestellt gewesen sein, da er ja immer noch fahren konnte. Er setzte mich dabei manchmal auf seinen Schoß, fuhr über den Parkplatz und ließ mich steuern. Meine erste frühreife Fahrerfahrung. Vielleicht weckten die Runden, die wir da drehten, ja mein Interesse an solchen Spritztouren.

Meine Erinnerungen an diese Zeit sind überwiegend positiv. Etwa daran, wie meine Großmutter mich im Waschbecken badete oder wie sie diese fantastischen altmodischen gedämpften Nierenfettkuchen zubereitete, indem sie ein Tuch über die Schüssel spannte und es mit einem Faden befestigte. Sie füllte zunächst ebendiese Schüssel mit Rosinen und Sirup aus einer grünen und goldenen Dose von Tate & Lyle. Es kommt vor, dass ich mich an Dinge, die erst letzte Woche passiert sind, nicht mehr so gut erinnern kann, aber noch 55 Jahre später schmecke ich diese Süßspeise auf meiner Zunge, wenn ich nur an sie denke. Als ob ich sie jetzt gerade essen würde!

Meine Großmutter verwöhnte mich nicht. Sie tat nur, was alle normalen Großeltern (oder Eltern, aber dazu komme ich noch) getan hätten. Sie zog mich auf und kümmerte sich um mich. So nennt man das, glaube ich. An meine Mum kann ich mich zu dieser Zeit nicht so gut erinnern, obwohl sie auch da war. Die Wohnung war schließlich ganz gut gefüllt, da konnte man schon mal jemanden aus dem Blickfeld verlieren. Aber es war meine Großmutter, die sauber machte und kochte. Sie sah auch beim Zubettgehen noch nach dem Rechten. Sie war großartig.

Ich hatte den Eindruck, dass meine Großmutter Jungs gegenüber Mädchen bevorzugte. Daher erhielten wahrscheinlich ihre Söhne den Löwenanteil ihrer Aufmerksamkeit. Vielleicht war das einer der Gründe, warum es meiner Mum missfiel, dass meine Großmutter sich mir gegenüber so herzlich und liebevoll verhielt, als ich klein war. Das hatte zur Folge, dass sie mich eher abweisend behandelte, während ich heranwuchs.

Alles, was ich über meinen Dad wusste – abgesehen davon, dass er ein Teddy-Boy war und sich meine Mum und er auf diese Weise kennengelernt hatten –, war, dass er Don Jarvis hieß und ein Amateurboxer aus Fulham war. Mehr Information gab mir meine Mum damals nicht. Vermutlich war mir aufgefallen, dass er ein Thema war, über das sie nicht allzu gern sprach. Allerdings erinnere ich mich noch daran, dass ich, als ich noch sehr jung war, sie zu einer Art Gericht begleitete, wo sie sich erhoffte, etwas Geld von ihm zu bekommen. Ich glaube nicht, dass dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt war, weil sie nie verheiratet gewesen waren. Außerdem weiß ich noch, dass sie im Anschluss vor dem Gerichtsgebäude lauthals jammerte und zeterte.

Meine Familie liebte es, sich zu beklagen – aber es wurde auch oft gelacht bei uns. Mein Großvater war ein mürrischer alter Miesepeter, aber auf eine irgendwie witzige Art. Er setzte mich auf seinen Schoß – daran war nichts Komisches oder Abartiges –, und dann hielt er mir ein Tuch, in das er seinen Zigarettenrauch blies, vors Gesicht. Mensch, wie ich auf diesen Geruch abfuhr. Ihn zu inhalieren, war eines der behaglichsten Gefühle, die ich jemals erfahren durfte. Sobald das Tuch wieder in der Schublade verschwand, schrie ich: „Wo ist mein Tuch? Wo ist mein Tuch?“ Es war nicht nur für besondere Anlässe gedacht, nein, es kam bei jeder Gelegenheit zum Einsatz.

Ich verstehe heute, dass dies wahrscheinlich der Beginn meiner ersten Sucht war. Es war wohl nicht nur das Nikotin, das mir so zusagte, sondern auch der Umstand, dass mein Großvater Rauch in das Tuch hineinblies, weil er wusste, dass ich das wollte. Ganz egal, ich verzehrte mich richtiggehend nach diesem Tuch. Es sollte nicht lange dauern, bis ich mir meine eigenen Players No. 6 kaufte. (Für ganz kurze Zeit rauchte ich Gauloises, weil ich gehört hatte, dass Ronnie Wood diese Marke bevorzuge. Ein sehr kräftiges Vergnügen.) Ein paar Jahre später, als ich von Heroin abhängig war, rauchte ich fünf Packungen pro Tag. Man quarzt gleich viel mehr, wenn man auf Droge ist. Als ob das allein nicht schon ungesund genug wäre.

Natürlich findet man diese Nikotin-Methode heute nicht mehr in allzu vielen Elternzeitschriften, aber für mich war es ein fester Bestandteil einer sehr glücklichen Zeit. Obwohl sie eher nicht der mütterliche Typ war, kamen meine Mum und ich damals noch ganz gut miteinander zurecht. Einmal kaufte sie mir ein Paar beschissener Jeans bei Tesco und Turnschuhe, die zwar wie Converse aussahen, aber keine waren. Wann immer ich neue Klamotten bekam, war ich im siebten Himmel und stolzierte erhobenen Hauptes durch den Wohnkomplex.

In der Siedlung herrschte ein echtes Gefühl der Zusammengehörigkeit. An der Ecke gab es ein Spirituosengeschäft, vor dem ein Säufer abhing. Wann immer ich Limo-Flaschen zurückbracht, um mir das Pfand zu sichern, verharrte ich vor dem Pub, um dem Pianospieler zu lauschen. Das ist eine meiner ersten bewussten musikalischen Erinnerungen, obwohl noch viele weitere – auch ein paar, ähm, bewusstlose – folgten sollten.

Ich besuchte außerdem gern die Nachmittagsvorstellungen im ABC-Kino, das sich gleich um die Ecke in der King Street befand. Dort sah ich Commando Cody und all diese abgeschmackten Serials, die dort am Samstag gezeigt wurden. Am liebsten saß ich in der hintersten Reihe, weil ich nicht bei den anderen Kindern sitzen wollte. Aus irgendeinem Grund gefiel es mir, wenn zwischen den Vorführungen dieser Typ, der die Filme zeigte, in den Saal kam und uns nach unserer Meinung fragte. Im Anschluss gingen wir alle nach Hause und mussten eine ganze Woche lang darauf warten, wie das Raumschiff, das an einem Stück Draht baumelte, durchs All flog.

Rückblickend waren dies einige der glücklichsten Tage meines ganzen Lebens. Ich hatte auch ein paar Freunde in der Siedlung und besuchte, als ich alt genug dafür war, die Grundschule Flora Gardens in Ravenscourt Park die Straße runter. Meine Großeltern liebten mich. Alles war gut. Vermutlich wäre ich aber auch Alkoholiker geworden, wenn ich weiterhin eine recht behütete Kindheit bei meinen Großeltern und die britische Küche meiner Großmutter hätte genießen dürfen, bis ich irgendwann erwachsen geworden und ausgezogen wäre. Unter den Männern in meiner Familie gab es ein paar sehr tüchtige Trinker. Ich hatte diese genetische Veranlagung zu zwangsneurotischem Verhalten somit von Anfang an im Blut. Das hat aber nichts mit den Situationen zu tun, mit denen ich später in meinem Leben noch konfrontiert werden sollte. Ich bin einfach, wie ich bin. Oder zumindest glaube ich das. Die Sex Pistols hätte es wohl aber auch nie gegeben – zumindest nicht mit mir in ihren Reihen –, wenn das, was mir als Nächstes zustieß, nicht passiert wäre. Abgesehen von allem anderen wäre der Wunsch nach einem besseren Leben einfach nicht so intensiv gewesen – weil ich ja schon eines gehabt hätte.

3. Der Gestank von Gummi

Da war ich nun. Im Schatten der Straßenüberführung in Hammersmith. Alles lief wie am Schnürchen für mich, als plötzlich dieser Kerl in mein Leben trat und alles eine düstere Wendung nahm. Er hieß Ron Dambagella. Meine Mum hatte ihn, so glaube ich zumindest, bei der Arbeit kennengelernt. Sie ging nämlich ein paar Teilzeitjobs nach. Etwa als „Telefon-Mädchen“ – das hieß, dass sie die Spucke von Telefonhörern in Büros wischen musste. Hört sich nicht sonderlich lustig an. Doch dann ergatterte sie ein etwas dauerhafteres Engagement in einer Fabrik, in der Gummiteile hergestellt wurden. Ich weiß aber nicht mehr, ob für Schuhe, Küchenherde oder sogar beides.

Egal, nach einer Weile wurde sie in eine kleinere Werkstatt unter den Bahnbögen gleich neben Flora Gardens, meiner ersten Schule, verlegt. Und er war wohl der Leiter ebendieser Einrichtung. Die beiden arbeiteten vermutlich allein dort, weil sie mir, sobald sie erst einmal zusammen waren, immer ganz stolz erklärte: „Ron ist der Boss!“ Und ich dachte mir darauf bloß: „Ihr seid sicher die beiden Einzigen, die dort sind!“ Doch als ich meine Tante Frances befragte, was ich tun müsse, weil meine Mum und ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr miteinander sprächen und ich so akribisch wie möglich vorgehen wolle, sagte sie, dass es dort sehr wohl andere Angestellte gebe. Offenbar stand der alte Ron – und er war alt, nämlich gute zehn Jahre älter als meine Mum – im Ruf, gegenüber der weiblichen Belegschaft „sehr flirtbereit“ zu sein.

Ich werde ein paar der Dinge, die in den nächsten Jahren passiert sind, sehr detailliert schildern müssen. Manches davon wird für ein paar der damals Involvierten wahrscheinlich keine einfache Lektüre darstellen. Aber ich möchte gleich betonen, dass ich das nicht tue, um meine Mum schlecht aussehen zu lassen. Ich habe keinerlei Interesse daran, sie in ein negatives Licht zu rücken. (Bei meinem Stiefvater verhält sich das anders.) Ich verstehe, dass ihr Leben nicht einfach war. Sie bekam mich zu jung – mit gerade einmal 20 Jahren – und mein Vater ließ sie sitzen. Möglicherweise dachte sie, ihr stünden nicht allzu viele Optionen offen. Ich kann daher verstehen, dass sie ihre Ansprüche ein wenig herunterschraubte. Sie dachte sich vermutlich: „Na ja, jetzt habe ich diesen Jungen an der Backe, was viele Männer abschreckt, und ich werde mir keinen Besseren angeln können.“ Meine Mum war keine Spießerin. Tatsächlich war sie ziemlich hip – sie blondierte sich die Haare und hatte einen beachtlichen Vorbau. Ron durfte sich also sehr glücklich schätzen.

Der Gedanke, dass da irgendetwas im Busch war, kam mir zum ersten Mal, als mich meine Mum die King Street entlang zur Schule brachte. Sie lieferte mich dort immer auf ihrem Weg zur Arbeit ab. An einer Kreuzung blieben wir stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich wirklich so zugetragen hat oder ob meine Psyche diese Erinnerung mit der Zeit ein wenig ausgestaltet hat. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der Wind den Mantel meiner Mum erfasste, dabei ein wenig öffnete, und ich sah, dass sie darunter nichts anhatte. Nun ja, Strümpfe vielleicht. Aber keinen Rock. Dieser Anblick verwirrte mich. Als ich älter war, fragte ich mich, ob sie während ihrer Arbeitszeit irgendwelchen frivolen Spielchen nachgingen. Aber in diesem Moment damals war ich erst sechs Jahre alt – und meine ganze Welt sollte schon bald die Toilette hinuntergespült werden.

Als Nächstes, so erinnere ich mich, erschien diese Dambagella-Type auf der Bildfläche. Er kam nie zu meinen Großeltern auf Besuch, aber vermutlich sehnte sich meine Mum auch nach einem neuen Alten, damit sie endlich dort ausziehen konnte. Also ließen wir dieses glückliche Kapitel hinter uns und verabschiedeten uns von meiner fürsorglichen Großmutter und meinem Großvater – und stürzten uns in ein beschissenes Leben in einer Kellerwohnung mit einem einzigen Schlafzimmer in der Benbow Street 15 in Shepherd’s Bush. Diese Adresse befand sich keine zwei Kilometer von unserem alten Zuhause entfernt. Ich besuchte sogar weiterhin dieselbe Schule. Andererseits fühlte es sich so an, als wären wir um den halben Erdball umgezogen. Scheiße, war diese Bude trostlos. Sie war düster und stickig. Einfach schrecklich. Ich schlief auf einem verdammten Feldbett am Fußende jenes Bettes, in dem nun meine Mum und Ron pennten. Das Klo war draußen, und am Badetag wurde die Blechwanne im Wohnzimmer aufgebaut. Zuerst stieg meine Mum ins dreckige Wasser, dann Ron, und als Letzter kam ich an die Reihe.

Wann immer ich mich über die Jahre hinweg mit Amerikanern darüber unterhalten habe, was es hieß, damals in Großbritannien arm gewesen zu sein, schienen sie nie ganz zu verstehen, was Sache war. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir weder Kühlschrank noch Fernseher. Niemand besaß eine Dusche zu Hause. Für warmes Wasser gab es ein Becken, über dem ein Heizaggregat der Firma Ascot angebracht war. Man fütterte den Apparat mit Münzen, um ihn in Gang zu setzen. Die meisten Leute entfernten mit etwas Gewalt das Schloss vom Gerät, um immer wieder dieselbe Zehn-Pence-Münze einzuwerfen.

Als ich in den späten 1970ern zum ersten Mal Amerika besuchte, schienen selbst die ärmsten Menschen auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie Dinge für selbstverständlich zu halten, die ich immer als Luxus empfunden hatte. Dort, wo ich aufwuchs, war es ziemlich normal, gegenüber gelegentlichen Diebstählen schon einmal ein Auge zuzudrücken. Wenn Leute sich abplagten, um über die Runden zu kommen, und hin und wieder mal irgendwo etwas mitgehen ließen, dann rümpfte man vielleicht ein bisschen die Nase. Aber niemand hätte es diesen Leuten ernsthaft zur Last gelegt. Wir bewegten uns alle am Existenzminimum. Kurzum: Niemand von uns besaß auch nur einen Topf, in den er hätte hineinpissen können! Deshalb verstehe ich heute die Familien, die zusammen in den Tesco-Supermarkt auf der King Street gingen und manchmal Dinge unter ihren Mänteln verschwinden ließen. Vielleicht herrschte in ihren Lebensmittelschränken zu Hause gähnende Leere, und es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als Essen zu klauen, um eine Mahlzeit auf den Tisch zaubern zu können. Damals verstand ich es jedenfalls noch nicht wirklich. Vermutlich, weil es im Anschluss nicht thematisiert wurde, dachte ich mir: „Was geht denn hier ab?“

Ein anderes Mal fand bei Tesco eine Art Lotterie statt. Wenn über die Lautsprecher deine Nummer ausgerufen wurde, gewann man irgendeinen Preis. Keine Ahnung, wie es genau ablief, aber Mum und Ron mussten wohl jemanden gekannt haben, der dafür sorgte, dass ihre Nummer ausgerufen wurde. Allerdings muss das Ganze wohl zu offensichtlich abgelaufen sein, denn ihr Preis wurde ihnen wieder abgenommen. Das war eine ziemliche Farce und eher peinlich. Aber da mir in der Regel nie irgendetwas erklärt wurde, empfand ich die ganze Angelegenheit in erster Linie nur als sehr verwirrend.

Etwas Ähnliches ereignete sich auch in der Grundschule, als wir die Aufgabe bekamen, eine Zeichnung anzufertigen und am nächsten Tag mitzubringen. Einer der Brüder meiner Mum – wahrscheinlich Onkel Barry – zeichnete etwas, das ganz passabel aussah, und sagte: „Hier, nimm das. Versuch’s mal damit.“ Aber als ich die Zeichnung im Unterricht vorzeigte, fiel es dem Lehrer sofort auf. Er forderte mich auf, das Bild einfach noch einmal zu zeichnen. Natürlich gelang mir das nicht. Barry war zwar kein meisterhafter Künstler, aber meine Zeichnung kam nicht an seine heran. Wenn ich heute daran zurückdenke, dann war das Gefühl, das mich damals quälte, wohl Scham. Doch damals fühlte es sich so an, als wäre ich einfach ein bisschen weniger wert als die anderen.

Zu Hause verhielt es sich auch nicht anders. Ich spielte die zweite Geige und musste mich hintanstellen, während meine Mum alles tat, um Ron bei Laune zu halten. Es fühlte sich so an, als würde ich mit meinem Stiefvater um die Aufmerksamkeit meiner Mutter konkurrieren – und da zog ich möglicherweise den Kürzeren. Ich möchte nicht behaupten, dass ihr die Macht, die ihr diese Situation verlieh, Freude bereitete, aber manchmal wirkte es so. Als Kind sieht man seine Mum anders als andere Leute. Man gesteht ihr keine charakterlichen Defizite zu und erwartet nicht, dass sie irgendeinen Scheiß abzieht oder wie jeder andere auch mal Mist baut. Wenn aber genau das passiert, dann ist es nicht leicht, damit umzugehen.

Erst unlängst habe ich begonnen, sie als eine Person wie jede andere auch zu sehen – und nicht ausschließlich als meine Mum. Ich würde nur allzu gern in Erfahrung bringen, was sie antrieb und wie ihr eigenes Leben war, als sie aufwuchs. Aber ich denke, dass sie nicht wüsste, wo sie beginnen sollte, wenn es je zu dieser Unterhaltung käme. Ich habe seinerzeit – metaphorisch gesprochen – mehrmals diesbezüglich gegen ihre Fensterscheibe geklopft, doch sie zog jedes Mal rasch die Vorhänge zu. Wenn ich versuchte, sie zu fragen, wie Großmutter und Großvater so als Eltern gewesen seien, schien sie sich sofort sehr unbehaglich zu fühlen – fast so, als wäre da irgendetwas Schlimmes vorgefallen. Ansonsten könnte sie ja ganz unbefangen darüber sprechen, oder? Aber bei meiner Mum kann man nie genau wissen.

„Wisch dir deinen Hintern ab, und zieh dir saubere Unterwäsche an, wenn du das Haus verlässt“, pflegte sie zu sagen. „Falls du einen Unfall hast, will ich nicht, dass die Ärzte denken, deine Mum würde sich nicht um dich kümmern.“ Als ob das alles gewesen wäre, was ihr in so einem Fall wichtig gewesen wäre. Nicht, ob es einem gutging, sondern ob dein Arsch sauber war. Damit sie gut dastand.

Zu einem großen Teil basierte diese Denkweise auf dem urtypischen britischen Motto: „Was sollen denn die Nachbarn denken?“ Meine Antwort darauf lautete seit jeher: „Wen interessiert es auch nur einen Scheißdreck, was sich die Nachbarn denken?“ Aber es war ein grundlegender Bestandteil der damaligen Arbeiterklasse-Erziehung in Großbritannien. Man wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, damit man sich dafür entschuldigte, im Elend zu leben. „Halt bloß die Klappe, und mach so weiter wie bisher, lass die Reichen reich und die Armen arm sein. Heinrich VIII. sitzt in seinem Schloss, und wir anderen vegetieren hier unten in unseren Lehmhütten dahin.“

In gewisser Hinsicht setzten die Sex Pistols dieser Einstellung zwar ein Ende, doch selbst heute begegnet mir diese Mentalität noch oft genug. Manchmal, wenn ich wieder mal mein Licht unter den Scheffel stelle, merke ich, dass da wieder dieser alte Reflex hinsichtlich meines mangelnden Selbstwertgefühls am Werk ist. „Ach, ist schon okay, ich probier’s mal auf diese Weise, auf die ich eigentlich keinen Bock hab, weil ich wohl nichts Besseres verdient habe.“ Das ist ein tiefverankertes Programm.

Über Ron erzählte mir Mum auch nicht viel mehr als über meinen Dad, über den sie übrigens nie ein gutes Wort verlor. Nur darüber, was er für ein Scheißkerl sei, der nie irgendwelche Alimente zahle. Ich glaube, Ron hatte, bevor er meine Mum kennenlernte, in East London gewohnt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, sagt mir mein Gefühl, dass er eine Tochter hatte. Allerdings habe ich sie nie getroffen. Später fand ich heraus, dass er noch verheiratet war, als er und meine Mum anbandelten. Das erklärt vielleicht, warum die beiden nie in den Hafen der Ehe eingelaufen sind. Immerhin blieben sie zusammen, bis er vor ein paar Jahren das Zeitliche segnete. Sie müssen sich auf ihre eigene Art wohl doch auch geliebt haben.

Angesichts seines dunklen Teints, der kohlrabenschwarzen Haare und des fremdländisch klingenden Namens vermute ich, dass Ron ursprünglich aus Italien, der Türkei oder Griechenland stammte. Er wäre locker als Grieche durchgegangen. Aber darüber wurde auch nicht viel gesprochen. Tatsächlich wurde gar kein Thema ausführlich behandelt. Ohne je viele Worte zu verlieren, machte es Ron mir gegenüber unmissverständlich klar, dass er es bevorzugen würde, wenn ich mich nicht allzu oft blicken ließe, damit er meine Mum ganz für sich haben könnte. Ich lernte schnell, nicht zu viele Fragen zu stellen, weil Neugierde hier gar nicht gut anzukommen schien. Erst in den letzten Jahren habe ich begonnen, an einige jener Informationen zu gelangen, von denen ein Mensch, der in einer normalen Familie aufgewachsen ist, schon immer gewusst hätte.

Ich habe mich oft gefragt, was meine Großmutter und meine Onkel von Ron hielten, weil ich den Eindruck hatte, dass er beim Rest der Familie kein allzu hohes Ansehen genoss. Also fragte ich meine Tante Frances, ob es daran liege, dass ihnen missfalle, wie meine Mum und Ron zusammengekommen seien. Sie meinte aber, dass es eher daran liege, dass sich die Geschwister allesamt nicht sonderlich nahestünden. Außerdem, so sagte sie, sei mein Großvater ein mürrischer alter Mistkerl, der am liebsten zu Hause bleibe. Aber wenn alles, was zur Auswahl stand, ein Ausflug in die Benbow Street 15 war, mache ich ihm keinen Vorwurf. Niemand hätte sich freiwillig auf den Weg gemacht, um dieser Bruchbude einen Besuch abzustatten.

Ich kann mich nicht erinnern, dass uns in der ganzen Zeit, in der wir dort wohnten, jemals Freunde oder Verwandte besucht hätten. (Nach ein paar Jahren zogen wir zunächst im selben Haus ein paar Stockwerke höher, bevor es uns in eine Gemeindewohnung in Battersea verschlug.) Damals fand ich das einigermaßen schräg. Heute eigentlich auch noch. Meine Mum und mein Stiefvater waren vielleicht nicht ganz so schlimm wie das berühmte britische Mörderpärchen Ian Brady und Myra Hindley, aber Letztere hatten wahrscheinlich öfter Besuch als die beiden.

Die Werkstatt unter den Bahnbögen, wo Ron als Supervisor arbeitete, war sogar in noch schlimmerem Zustand. Natürlich trugen daran weder meine Mum noch Ron die Schuld. Sie waren ja nicht zum Spaß dort. Aber ich hasste es, wann immer ich dort hin musste. Der Gestank von Gummi lag in der Luft. Die gewölbte Decke und die unverputzten Ziegelwände verliehen den Räumlichkeiten eine klaustrophobische Atmosphäre. Außerdem war da noch diese verdammte Maschine, aus der Dampf strömte und die den ganzen Tag lang Gummiringe ausspuckte. Sie machte einen solchen Krach, dass man einander nicht sprechen hören konnte, wenn sie lief. Irgendwie hätte das Teil ganz gut in den Film Eraserhead gepasst.

Der einzige Hoffnungsschimmer, der während dieser düsteren und deprimierenden Zeit mein Leben ein wenig zu erhellen vermochte, manifestierte sich in Form eines Hundes, den ich damals bekam. Er war nur eine kleine Promenadenmischung, aber ich nannte ihn Brucie, und er wuchs mir ganz schnell sehr fest ans Herz. Dieser Hund war der absolute Hammer, und er liebte mich innig. Aber als ich eines Tages aus der Schule nach Hause kam, war er nicht mehr da. Meine Mum sagte ganz lapidar: „Ach, Brucie ist verschwunden.“ Sie hat mir nie erklärt, was mit ihm passiert ist. Ich gehe davon aus, dass Ron und sie ihn loswerden wollten, weil er zu viel Arbeit machte. Es fühlte sich so an, als könnte mir selbst jederzeit das gleiche Schicksal drohen. Ein paar Mal wäre es auch fast passiert.

Ab hier klaffen die Löcher in meiner Erinnerung immer weiter auseinander. Vermutlich deshalb, da mich manche Vorfälle so in Rage versetzten, dass mein Bewusstsein sie zu verdrängen und unter Verschluss zu halten versuchte. Auch Tante Frances kann mir da nicht weiterhelfen, da wir, nachdem wir nach Shepherd’s Bush gezogen waren, ein wenig den Kontakt zueinander verloren, wie ich bereits erwähnt habe.

Als Teenager wurde ich später aus unterschiedlichen Gründen in diverse Einrichtungen geschickt. (In der Regel, weil ich beim Scheißebauen geschnappt worden war.) Daran kann ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern. Aber da gab es noch einen Ort, an den ich mich nur so halb erinnere. Dorthin wurde ich gebracht, kurz nachdem wir in die Benbow Road gezogen waren. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was – oder wo – das war. Oder warum ich dort landete. Alles, was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass es draußen auf dem Land war und ich ungefähr eine Woche blieb. Ich glaube nicht, dass es sich um eine Bestrafung handelte. Wahrscheinlich war es eine Art Kinderheim. Vielleicht konnte Mum sich nicht um mich kümmern und hatte auch sonst keiner Bock, nach mir zu sehen, weil ich zu viel Arbeit machte. Ich war damals noch kein knallharter Radaubruder – einfach nur ein kleiner Junge.

Die einzige klare Erinnerung, die ich daran habe, ist die, dass ich dort, als ich eintraf, einen Korb mit kleinen Kätzchen im Flur stehen sah. Die Katzenliebhaber unter euch sollten die folgende Passage vielleicht überspringen. Ich möchte sie nicht jetzt schon gegen mich aufbringen. (Im weiteren Verlauf werde ich aber noch reichlich kleine Muschis in Gefahr bringen. Seid gewarnt.) Doch ich empfand eine solche Scheißwut, weil ich dorthin gebracht worden war, dass ich versuchte, sie zu erwürgen. Diese armen kleinen Scheißerchen waren gerade erst ein paar Tage alt und wurden nun schon traumatisiert, indem ein Kind seine Hände um ihre Kehlen legte. Zum Glück habe ich die Sache nicht zu Ende gebracht. Aber ich vermisste meinen Brucie. Wie die Hölle.

Solange man jung ist, entwickelt sich das Gehirn noch. Wenn man so isoliert lebt, sich auf eine so enge Beziehung einlässt – selbst wenn es nur zu einem Tier ist – und einem dieser Kontakt entrissen wird, kann das tiefe Spuren hinterlassen. Schlagartig ist dieses eine Ding, das einem das Gefühl gab, etwas wert zu sein, wieder verschwunden. Auch die damit verbundene Hoffnung ist unwiederbringlich verloren. Sobald eine Wunde vernarbt ist, fühlt sich die betroffene Stelle ganz hart an. Kein Wunder, dass ich keine vernünftige Beziehung mit einer Frau auf die Reihe bekomme … Aber damit wollen wir uns vorerst noch gar nicht näher beschäftigen.

Für den Augenblick bestand der maßgeblichste Nebeneffekt meiner miserablen Gefühlslage darin, dass ich in der Schule sogar noch weiter zurückfiel. Ich konnte von Anfang an nicht sonderlich gut lesen oder schreiben. Wenn ich Kindercomics in die Griffel bekam – etwa The Hurricane oder The Topper –, dann sah ich mir immer bloß die Bildchen an. Aber je unglücklicher ich mich fühlte, desto schlechter wurden meine Leistungen, bis ich überhaupt eine Klasse wiederholen musste, weil ich nicht genug gelernt hatte.

Wenn ich heutzutage die Schule besuchen würde, würde man bei mir vermutlich rasch Legasthenie und/oder ADHS diagnostizieren, aber damals gab es noch keinen Unterricht für Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“. Oder zumindest gab es in jenen Schulen, die ich besuchte, keinen, der für mich geeignet gewesen wäre. Offenbar ging ich als normales Kind durch. Vielleicht ein wenig versponnener als andere. Mein Problem bestand darin, dass ich die Wörter, wie sie auf der Seite standen, nicht im Kopf behalten konnte. Selbst heute noch, nachdem ich Schritte unternommen habe, um die Fesseln des Analphabetismus abzustreifen, fällt es mir immer noch schwer, mich zu konzentrieren. Wenn ich lese, ist es so, als ob ich in meinem Kopf einfach nicht zuhören würde, weil mein Verstand längst schon enteilt ist und sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt.

Ich gehörte nie zu den Leuten, die damit prahlten, noch nie ein Buch gelesen zu haben. Vielmehr war das etwas, das mir peinlich war. Außerdem war es ein weiterer Grund, nicht eine Sekunde im Schulunterricht aufmerksam zu sein. Es war die erste von vielen Situationen, in denen ich es als einfacher empfand, die Realität zu verdrängen, als mich ihr zu stellen. Niemand sagte jemals: „Vielleicht ist der Junge ja Legastheniker.“ Nicht in der Schule und ganz sicher nicht zu Hause, wo in Sachen Bildung niemand auch nur das Geringste von mir erwartete. Die Lehrer gingen davon aus, dass es meine Bestimmung wäre, Scheiße zu bauen und mich in Schwierigkeiten zu bringen. Also tat ich genau das. Es war nicht so, als ob sie es auf mich abgesehen hätten. Vielmehr hatten die Dinge, die sie unterrichteten, nichts mit mir zu tun.

4. Der Kinderschänder in der Unterführung

Kurz bevor wir in die Benbow Road zogen, widerfuhren mir ein paar seltsame Dinge, die ich vergessen habe, euch zu berichten. Wen dieses Buch bisher zu sehr an Mary Poppins erinnerte, nun ja, der sollte sich auf eine Breitseite David Lynch einstellen.

Neben den ehrwürdigeren Sehenswürdigkeiten der Gegend in und rund um Hammersmith – dem Odeon, dem Palais, der Hochstraße, dem Broadway – gab es nämlich noch einen ortsansässigen Pädophilen, der im Viertel sein Unwesen trieb. Den gibt’s schließlich überall – oder in der Regel sogar mehr als nur einen. Was für eine Schande. Ich nehme an, dass sie jeweils ein gewisses Revier für sich beanspruchen, so wie das Stadtfüchse tun. Das Territorium dieses spezifischen Übeltäters erstreckte sich bis nach Shepherd’s Bush, was ein paar Jahre später von Bedeutung sein würde … Also merkt euch das fürs Erste einfach mal in jenem Teil eures Gehirns, der für „ominöse Fakten“ reserviert ist.

Einmal, als ich noch in Riverside Gardens wohnte, weshalb ich nicht älter als sechs Jahre gewesen sein konnte, wollte dieser Typ mich in die Unterführung unter der Hochstraße locken. Er tat dies nicht etwa mit Süßigkeiten oder Schokolade, wie es in den Informationsbroschüren, die vor solchen Fremden warnten, gern dargestellt wurde, sondern indem er Seiten aus einem Unterwäschekatalog riss und damit eine Spur legte – wie die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel! Ich habe mich schon oft gefragt, wie er wissen konnte, dass dies funktionieren würde.

Damals wohnte ich ja noch glücklich und zufrieden bei meiner lieben Großmutter. Mir war noch nichts Schlechtes widerfahren, und ich besuchte erst seit Kurzem die Schule. Technisch betrachtet war ich somit noch ein reines und unschuldiges Kind. Trotzdem wusste er, dass ich ihm folgen würde, wenn er einen solchen Köder auslegte. Vielleicht strahlen manche Kinder einfach mehr sexuelle Energie aus – und die sind dann wiederum die bevorzugten Ziele solch finstrer Gesellen. Als ob man eine Markierung, die nur sie sehen können, tragen würde.

Aus irgendeinem Grund war ich ein solches Kind. Ich hätte mir denken sollen: „Warum reißt dieser gruslige Typ Seiten aus diesem Heft und pflastert die Treppen damit?“ Aber stattdessen, weil ich nun einmal dieses sexuell frühreife Wesen bin, zeige ich Interesse an diesem Szenario. Ich kann den Ort des Geschehens ganz klar vor meinem inneren Auge sehen: die Treppen auf der Chiswick-Seite der Hochstraße hinunter, in Richtung Fluss. Er wollte mich aus meinen mir vertrauten und sicheren Gefilden weglocken.

Ich wollte nicht mit ihm mitgehen, aber ich wollte diese Bilder von den Mädels in die Hände bekommen, die mich faszinierten, obwohl ich nicht verstand, warum das überhaupt so war. So folgte ich ihm die Treppe hinab und in die Dunkelheit, bis hin zu einem Punkt – und daran erinnere ich mich ganz klar –, von dem aus ich hinter ihm das Licht auf der anderen Seite des Tunnels sehen konnte. Die Unterführung war ja nicht lang. Ich konnte erkennen, wie er auf der anderen Seite die Treppe hochstieg. Da dachte ich mir: „Drauf geschissen, ich gehe lieber heim.“ Für Erste beschloss ich, auf meinem eigenen Terrain zu bleiben, was die absolut richtige Entscheidung war, wie ich kaum hinzufügen muss.

Noch eine andere seltsame Begebenheit trug sich damals zu. Auch da wohnten wir noch bei meiner Großmutter, also war die Welt noch nicht gar so düster. Aber eines Tages spielte ich auf dem Grundstück unserer Wohnsiedlung mit ein paar anderen Kindern, als dieses Mädchen – sie war nicht viel älter als ich, und ich kannte sie auch nicht – ihre Unterhose runterzog. Vielleicht stimmte ja bei ihr zu Hause irgendetwas nicht, oder diese Art Exhibitionismus ist relativ normal für sechsjährige Kinder. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass meine Reaktion sich stark von jener der anderen Kinder unterschied. Sie ließ ihr Höschen fallen und jeder konnte ihren kleinen Hintern sehen. All die anderen Kindern liefen lachend davon, aber ich stand da wie angewurzelt und starrte sie an. Ich war wie paralysiert. Es war einfach so verdammt sexuell. Sie blieb auch einfach dort stehen. Wir berührten einander nicht, aber ich verharrte wie in Trance. So lange, dass, als ich wieder zu mir kam, irgendein Frechdachs mir mein Rad geklaut hatte.

Später, als ich über mein Leben nachdachte und mir einen Reim darauf zu machen versuchte, weshalb ich Diebstahl mit sexuellen Gefühlen in Verbindung bringe, kam ich an diesem einen Vorfall kaum vorbei. Doch solche Dinge gehen weit unter die Oberfläche, und sobald man beschließt, etwas tiefer zu bohren, muss man aufpassen, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Therapeuten stürzen sich mit Vorliebe auf solche Dinge und glauben, dahinter den Grund für alles Mögliche zu erkennen. Aber das Leben ist nun einmal nicht so simpel. So ein Opportunist meinte einmal, dass der Grund, warum ich über die Jahre hinweg so viel habe mitgehen lassen, darin liege, dass ich den Verlust meines Fahrrades habe kompensieren wollen!

Wer herausfinden will, warum ich so wurde, wie ich nun einmal bin, wird sich auf keinen Fall über einen Mangel an Indizien und Spuren beklagen können. Ich erinnere mich etwa auch noch daran, wie ich auf dem Spielplatz der Grundschule schaukelte. Einige Mädchen standen um mich herum und lachten. Sie mochten mich in der Regel, weil ich süß war, obwohl ich in ihrer Nähe eher schüchtern war – zumindest, bis ich den Alkohol für mich entdeckte. Aber ich gehörte definitiv zu den cooleren Kindern. Ich war es somit nicht gewohnt, ausgelacht zu werden. Ich wusste nicht, warum sie sich so königlich amüsierten, bis mir klar wurde, dass mein Pimmel aus meinen Shorts heraushing. Das war mir ja so peinlich, und ich wusste nicht, wie ich sie dazu bringen konnte, damit aufzuhören. Natürlich fand ich es irgendwann heraus, aber das sollte noch ein paar Jahre dauern.

Dann gab es da noch einen Zwischenfall, den ich erwähnen sollte, auch wenn ich lieber davon absehen würde. Aber wenn ich schon versuche, hinsichtlich meiner Vergangenheit ehrlich zu sein, sollte ich keine Kompromisse machen. Meine Mum spazierte eines Tages mit mir die Hauptstraße in Hammersmith entlang. Es fühlte sich an, als wäre es schon mitten in der Nacht gewesen, aber vermutlich war es erst am frühen Abend im Winter. Egal, die Geschäfte waren auf jeden Fall schon geschlossen. Irgendwo auf der King Street blieb sie vor einer Unterwäscheboutique stehen und begutachtete die Auslage. Ohne dass wirklich eine Absicht dahinter gewesen wäre, trat sie gegen die Eingangstür. Offenbar hatten die Besitzer vergessen, den Laden abzuschließen. Niemand war mehr da, weshalb all der Kram, den sie sich sonst nicht hätte leisten können, plötzlich buchstäblich in Greifweite rückte. Sie war echt überrascht und völlig aus dem Häuschen. Ich weiß noch, wie sie sagte: „Ach, du heilige Scheiße!“ Das war alles andere als ein normaler Schaufensterbummel.

Man muss wohl nicht die Psychiaterin aus Die Sopranos sein, um zu begreifen, dass die Aufmerksamkeit, die mir meine Mutter während des Spaziergangs schenkte, ihr Fluchen, die Unterwäsche in der Auslage und der Nervenkitzel, ungestraft davonzukommen, sich in Kombination allesamt auf meine sexuelle Entwicklung auswirkten. Doch in Bezug auf diese trüben Gewässer, in denen ich fische, muss ich sagen, dass es da noch einen speziellen Hecht im Karpfenteich gibt, den ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe.

Vergessen wir mal den Pädophilen in der Unterführung. Manchmal sollte man sich nämlich mehr Sorgen über den Perversen im eigenen Haushalt machen. Zumindest war das in meinem Fall so. Wir hatten bereits ein paar Jahre in der Benbow Road gewohnt, als sich mein Stiefvater an mir verging. Ich muss zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht länger im Kellerkabuff lebten, sondern in einer etwas größeren Wohnung im selben Haus, die sogar über eine echte Toilette und ein Bad verfügte. Theoretisch stellte dies einen Aufstieg dar, aber es fühlte sich nicht wirklich so an.

Mum lag gerade im Krankenhaus, als es passierte. Wenn ich mich richtig erinnere, erlitt sie eine Fehlgeburt und musste eine Weile stationär behandelt werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es sich so abspielte. Auch kann ich nicht sagen, wie lange ich allein mit ihm in der Wohnung verbringen musste. Frances war der Auffassung, dass ich damals ins Kinderheim geschickt worden sei. Wenn dem so war, dann geschah es nicht schnell genug, um mich vor dem sexuellen Missbrauch zu schützen.

Eines Nachts lag Ron in der Benbow Road im Bett, als er mich zu sich rief. Normalerweise nahm er mich kaum zur Kenntnis, wenn er nicht unbedingt musste. Falls er mich aber einmal direkt ansprach, fühlte es sich immer ein bisschen bedrohlich an. Deshalb gehorchte ich, obwohl ich keinen Grund hatte, davon auszugehen, dass mich irgendetwas Gutes erwarten würde. (Und natürlich war dem auch nicht so.) Egal, ich bin gerade erst ins Schlafzimmer eingetreten, als er mich dazu zwingt, ihm einen runterzuholen. Was wusste ich denn schon? Ich war ja bloß ein Kind und hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Da ich ganz allein mit ihm war, blieb mir keine andere Option, als zu tun, was er von mir verlangte. Ich fummle also an seinem Schwanz herum, bis er schließlich kommt, während er über mir steht und mir Anweisungen gibt.

Im Anschluss daran, so erinnere ich mich, fühlte ich mich ein wenig verdutzt. Ich dachte bloß: „Das war … schräg.“ Aber die Konsequenzen dessen, was da vorgefallen war, begleiten mich bis heute – ein verdammtes halbes Jahrhundert später. Ich habe jahrelang niemandem davon erzählt. Selbst heute empfinde ich es als komisch, diese Geschichte für ein Buch aufzuarbeiten. Doch all der Schaden, den die Verwirrung, die ich fühlte, im Verlauf der Jahre anrichtete, veranlassen mich dazu, alles in meiner Macht Stehende zu unternehmen, um Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten, wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind.

Offensichtlich muss Ron ein ziemlich kranker Typ gewesen sein, um einem zehnjährigen Jungen so etwas anzutun. Ich hatte jedenfalls nie den Eindruck, dass ihn deswegen ein schlechtes Gewissen plagte. Tatsächlich fragte ich mich, ob er sich auch an anderen Kindern vergangen hat. Aber mein Instinkt sagt mir, dass dem nicht so war. Irgendwie fühlte es sich so an, als handelte es sich hier um eine Machtdemonstration in Bezug auf meine Mum. So eine abstruse Alphamännchen-Nummer – wie etwa im Knast. Ihm eröffnete sich die Gelegenheit, mir seinen Stempel aufzudrücken, wenn man so will. Also tat er genau das.

Es blieb eine einmalige Episode, aber wenn sein Ziel darin bestand, mich zu verkorksen, dann hätte er sich das auch sparen können, weil er das ohnehin schon geschafft hatte. Er wollte mich immer loswerden, damit er meine Mum für sich allein haben konnte. Nun bekam er, was er sich gewünscht hatte. Von nun an wollte ich nämlich nie mehr zu Hause sein. Ich fühlte mich dort einfach unsicher. Obwohl ich mich nicht in akuter Gefahr befand, fühlte ich mich durch seine schiere Anwesenheit bedroht. Er schien das zu genießen. Wenn ein Erwachsener, der eigentlich auf einen aufpassen sollte, solche Dinge macht, dann verändert das, so vermute ich, die Art und Weise, wie ein Kind Menschen wahrnimmt.

Ein missbrauchtes Kind, das niemanden zum Reden hat, geht oft davon aus, selbst schuld zu sein, obwohl es auf einer gewissen Ebene auch weiß, dass das nicht so ist. Auf mich traf das mit Sicherheit zu. Eine weitere gängige Reaktion bestand darin, Zorn zu empfinden und diesen auch auszuleben. Auch das tat ich. Obwohl nicht unbedingt auf die Art, wie ihr vielleicht denkt.

Erinnert sich noch wer an den lokalen Perversling, den ich am Anfang des Kapitels erwähnt habe? Nun, vier oder fünf Jahre später hing er immer noch in der Gegend herum. Wie ein übler Gestank, den man nur schwer loswird. Meine Verwirrung war seine große Chance. Er lief mir nur kurze Zeit, nachdem die Sache mit meinem Stiefvater passiert war, über den Weg. Er warf seine Angelschnur aus – und ich biss an. Ich ließ den Typen für etwas Geld meinen Pimmel lutschen. Ist das nicht schräg? Ich wohnte inzwischen in einem anderen Viertel als damals, als er sich schon einmal an mich heranmachte, aber dennoch schaffte es dieser abgefuckte Pädophile, mich ausfindig zu machen. Dieser Drecksack muss einen extrem kranken sechsten Sinn besessen haben, der ihm mitteilte, dass ich verwirrt und fragil genug war, um mich dazu bewegen zu können, was er von mir wollte.

Ich trug ja kein Schild mit der Aufschrift „Ich bin gerade von meinem Stiefvater missbraucht worden“ mit mir herum. Aber wenn einem so etwas zustößt, dann verzerrt das die persönliche Vorstellung von Normalität. Nachdem so etwas bereits einmal passiert ist, so nehme ich an, ist es wahrscheinlicher, dass es sich wiederholt, weil einem eine leise Stimme im Kopf einredet, dass dies normal sei. Ich war damals gerade einmal elf Jahre alt, vielleicht auch erst zehn. Ganz egal, ich besuchte auf jeden Fall noch die Grundschule in Flora Gardens. Es geschah in einem Treppenhaus bei einer Tankstelle nahe der Goldhawk Road in Shepherd’s Bush. Der Pädophile versuchte, mir einen zu blasen, und holte sich gleichzeitig einen runter. Für ihn handelte es sich selbstverständlich um eine sexuelle Transaktion. Für mich nicht. Ich war definitiv noch nicht alt genug, um zu ejakulieren, selbst wenn ich das gewollt hätte.

Ich habe keinen blassen Schimmer, was mit dem Typen später passiert ist – ob er jemals für solch abartige Nummern hinter Gittern landete –, aber jeder in der Gegend kannte ihn. Später, als ich mich mit Paul „Cookie“ Cook anfreundete, wusste auch er Bescheid. Allerdings habe ich ihm nie erzählt, was ich erlebt hatte. Tatsächlich habe ich diese Geschichte noch nie öffentlich geteilt. Auch privat habe ich sie nur selten erwähnt. Damit geht sie jetzt dann wohl als Sondermeldung durch.

Somit schleppte ich bereits mit elf etliche Geheimnisse mit mir herum. Wenn man noch berücksichtigt, dass ich nicht wirklich lesen und schreiben konnte, ist es kein Wunder, dass mir an der weiterführenden Schule ebenfalls kein toller Einstieg vergönnt war. In der Sir Christopher Wren Comprehensive School für Jungs an der Bloemfontein Avenue in White City landete ich ohne Umschweife sofort in der Klasse für Vollspinner.

Meine größte Sorge drehte sich damals um den Inhalt meiner Hose. Aus irgendeinem Grund war mir die Vorstellung peinlich, einen kleinen Schniedel ohne Haare drumherum zu haben. Das war die Zeit, in der sich der Körper eines jeden in einem eigenen Tempo entwickelt. Ich war auf jeden Fall nicht der Allererste, bei dem in unserem Viertel die Pubertät an die Türe klopfte, so viel lässt sich sagen. Der Umstand, dass ich ein Jahr älter als die anderen in meiner Klasse war, erhöhte den Druck nur noch. Ich sah all diese Jungs mit großen Pimmeln und Haaren überall – und das trieb mich in den Wahnsinn. Das wuchs sich zu einem so überwältigenden Problem für mich aus, dass ich mich den ganzen Tag lang verrückt machte, weil ich nach dem Turnunterricht mit den anderen unter die Dusche musste. Ich war ganz besessen davon, niemanden meine Nudel sehen zu lassen. Das ging so weit, dass ich meine Unterhose in der Dusche anbehielt. Ich zog es vor, allen zu erzählen, an irgendeiner ausgefallenen Sache zu leiden, als mich meinen eingebildeten Problemen zu stellen.

Natürlich handelte es sich um eine reine Kopfsache. Wenn ich mich wie alle anderen mit meinem Gehänge nackt in die Dusche gestellt hätte, hätte mich sicher niemand ausgelacht. Dass ich mich auf eine so selbstzerstörerische Weise auf solche Details fokussierte, zeigte wohl, wie sehr ich zu kämpfen hatte. Ich war aber auch keines von den nerdigen Kindern. Meine Schulkameraden fanden mich wahrscheinlich ziemlich cool – und wenn ihr jetzt hier bei mir wärt, würde ich euch meinen Pimmel zeigen, um euch zu versichern, dass er eine ganze normale, wenn nicht sogar stattliche Größe aufweist.

Heute begreife ich, dass meine Schamgefühle hinsichtlich meines Körpers zumindest teilweise darauf zurückzuführen waren, was mir durch meinen Stiefvater und den anderen Pädophilen widerfahren ist. Damals gelangte ich jedoch noch nicht zu diesem Schluss. So oder so, es ruinierte meinen schulischen Werdegang. Am Montagmorgen dachte ich mir: „Ach, Scheiße, jetzt muss ich fünf Tage lang in die verdammte Dusche.“ Das zerstörte auch die geringste Chance, dass ich mich auf den Unterricht hätte konzentrieren können.