17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

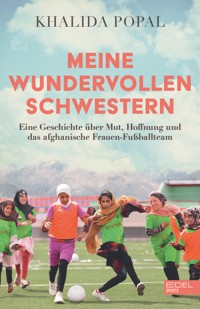

August 2021. Afghanistan fällt an die Taliban - schlagartig ist alles anders. Vor allem für Frauen. Khalida Popal lebt zu dieser Zeit in Afghanistan. Sie ist die Kapitänin der Fußall-Nationalmannschaft und sie weiß, dass ihr Traum von einem Leben als Fußballerin, von der Kraft, der Freiheit, die ihr das Spiel gegeben hat, ein jähes Ende gefunden hat. Sie versucht für ihre Rechte und die Ihrer Mitspielerinnen zu kämpfen, will auch dem sexuellen Mißbrauch durch Trainer und Offizielle ein Ende bereiten - vergebens. Popal erhält Todesdrohungen und muss das Land und ihre Mitspielerinnen schweren Herzens verlassen. Einige von ihnen wird sie später vor den Taliban retten können. Dieses mutige, kraftvolle Buch geht weit über den Fußball hinaus. Es ist ein starkes Plädoyer für Zusammenhalt, für Freiheit, für Gleichberechtigung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dieses Buch ist allen Frauen gewidmet, die sich in ihrem Kampf für die Frauenrechte als Menschenrechte nicht unterkriegen lassen. Unterstützen wir einander und machen uns weiterhin gegenseitig Mut!

»Manche Leute glauben, dass es beim Fußball um Leben und Tod geht. Seien sie versichert: es ist weit ernster als das.«

Bill Shankly, schottischer Fußballspieler und Trainer des FC Liverpool

»Frauensport ist weder angemessen noch notwendig.«

Ahmadullah Wasiq, stellvertretender Vorsitzender der Kulturkommission der Taliban

Anmerkung der Autorin

Afghanistan steht seit August 2021 unter der Kontrolle der Taliban. Um die Identität der dort lebenden Menschen zu schützen, habe ich die Namen und andere Erkennungsmerkmale einiger Personen geändert. Ungeachtet dessen ist dieses Buch eine wahrheitsgemäße Schilderung meiner Erlebnisse.

Dieses Buch enthält Beschreibungen von sexuell missbräuchlichem Verhalten und suizidalen Gedanken.

Prolog

Melbourne, August 2023

Es sind immer die gleichen Bilder. Sie tauchen auf, sobald ich die Augen schließe. Ein Messer, das einen Ball aufschlitzt. Männer mit verzerrten Gesichtern. Sich drehende Rotorblätter eines Helikopters. Blut, das langsam auf den staubigen Boden tropft. Die Silhouette eines Mädchens, das sich in Flammen krümmt.

»Khalida?«

Ich schlage die Augen auf.

Ich nicke der Veranstalterin zu, die mich angesprochen hat, und atme tief durch.

Es ist der Tag vor dem Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Sydney. Ich stehe am Rand des Indoor-Fußballfelds im Ultra-Football-Sportshop in Melbourne. Mir gegenüber sehe ich die Spielerinnen der ehemaligen afghanischen Frauen-Nationalmannschaft – und es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich sage: Es grenzt an ein Wunder, dass überhaupt jemand von uns hier ist und unsere Geschichte erzählen kann.

Morgen wird vor den Augen der Weltöffentlichkeit die beste Frauenfußball-Nationalmannschaft der Erde gekürt. Aber nicht alle Teams konnten antreten. Das afghanische Frauenteam wird vom Weltfußballverband FIFA nicht anerkannt; das Team der afghanischen Männer dagegen ist anerkannt und darf bei internationalen Turnieren antreten.

Dass die WM 2023 ausgerechnet in Australien stattfindet, ist Ironie des Schicksals, denn dorthin sind die meisten afghanischen Nationalspielerinnen geflohen, als die Taliban im August 2021 wieder an die Macht kamen und Frauen jede sportliche Betätigung verboten.

Auch ich bin aus Afghanistan geflohen. Seit mehr als zehn Jahren lebe ich im Exil in Dänemark. Die Friedensnobelpreisträgerin und Bildungsaktivistin Malala Yousafzai hat mich hierher nach Australien fliegen lassen. Ihr brauchte ich nicht zu erklären, was es heißt, als Frau unter einem repressiven Regime zu leben. Wie es ist, wenn du Männer gegen dich aufbringst und sie dich dann wie eine Fliege zerquetschen wollen. Jetzt bin ich also hier, bin wieder mit meinen Schwestern zusammen und kann sie mit Malala bekannt machen. Und wir können allen, die sie hören wollen, unsere Geschichte erzählen. Doch wo fängt diese Geschichte an?

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte ich die ersten Berichte darüber gesehen, dass Kabul wieder in die Hände der Taliban fiel. Wenig später kamen die ersten Anrufe, Sprachmessages, E-Mails, Nachrichten über alle Online-Kanäle. Obwohl ich seit mehr als acht Jahren nicht mehr in Afghanistan gewesen war, weil ich dort nicht sicher leben konnte, zählte ich noch immer zu den bekanntesten Fußballerinnen des Landes. Ich wurde also zu einer Art Blitzableiter, als das Gewitter losbrach.

Mitten in der Nacht bekam ich einen Anruf. Ich nahm das Gespräch an und hörte eine leise, belegte Stimme. Es war eine Frauenstimme. Sie flüsterte auf Dari: »Ist da Khalida?«

»Ja.« Meine Kehle war trocken, meine Augen brannten. Ich versuchte, wach zu werden, und war mir nicht sicher, ob ich noch träumte.

»Ich sitze hier mit dem Gewehr meines Bruders am Fenster und schaue raus. Ich habe kein Auge zugetan. Wenn sie an meine Tür klopfen, werde ich mir in den Kopf schießen. Ich bringe mich lieber um, als in ihre Fänge zu geraten.«

Da wusste ich: Ich träumte nicht.

»Wo bist du?«, fragte ich. Ich notierte ihre Angaben, setzte ihren Namen auf meine Liste und versprach, sie anzurufen, sobald ich mehr wüsste. Auf meinem Schreibtisch standen überall halb leere Kaffeetassen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal etwas gegessen hatte.

Ich war wie viele andere so naiv gewesen zu glauben, dass die westlichen Streitkräfte mein Land niemals im Stich lassen würden. Wir waren überzeugt: Der immense Imageschaden, den sie erleiden würden, wenn sie vor den Taliban kapitulieren und ihre Truppen zurückziehen sollten, würde dies verhindern. Wir wähnten uns in Sicherheit. Wir haben uns geirrt.

Erst ungläubig und dann entsetzt mussten wir im Februar 2020 mit ansehen, wie die US-Regierung unter Donald Trump ein Abkommen mit den Taliban, das Agreement for Bringing Peace to Afghanistan, unterzeichnete. Die USA und in ihrer Folge die NATO erklärten sich bereit, alle Truppen innerhalb von 14 Monaten aus dem Land abzuziehen. Am 12. September 2020 trafen sich in Doha, der Hauptstadt von Katar, eine 21-köpfige afghanische Regierungsdelegation und 21 Vertreter der Taliban zu »Friedensgesprächen«. Sie wollten darüber beraten, wie es nach Abzug der US-Truppen mit dem Land weiterging. Nur vier Frauen saßen mit am Tisch. Die Taliban würdigten sie keines Blickes.

In den folgenden Wochen und Monaten erfuhren wir, dass die Taliban dabei waren, die Oberhand zu gewinnen. Die von den USA eingesetzte afghanische Regierung wurde in die Friedensgespräche im Grunde nicht einbezogen. Stattdessen verhandelte die US-Regierung direkt mit den Taliban. Währenddessen verließen die westlichen Mächte nach und nach das Land.

Die von mir geleitete Organisation Girl Power bot unter anderem Frauen und Mädchen in verschiedenen Städten und Provinzen Afghanistans Fußballprogramme an. Von Trainerinnen und Spielerinnen hörte ich, dass es immer gefährlicher wurde, bei diesen Programmen mitzumachen. Als die Taliban weiter vorrückten, empfahl ich ihnen, Trikots und Trophäen und auch alle Fotos, auf denen sie beim Fußballspielen zu sehen waren, zu vergraben, die Spuren ihrer Geschichte zu verwischen und in die Hauptstadt Kabul zu gehen.

Die Kämpfe wurden immer heftiger und hielten fast ununterbrochen an, während die Taliban aus den ländlichen Gebieten in die Städte vorrückten. Schon im April 2020 mussten wir ein Fußballturnier für Mädchen absagen, das in der Provinz Dschuzdschan stattfinden sollte, einer ländlichen Gegend im Norden des Landes. Der Krieg hatte die Region erreicht, die Regierung war machtlos. Ich sprach mit einigen Müttern von Spielerinnen; sie wollten ihre Töchter nicht mehr zur Schule schicken aus Angst, sie würden sie nie mehr wiedersehen. Der Interimspräsident des afghanischen Fußballverbands warnte die Frauenmannschaft davor, sich in den Büros und anderen Einrichtungen des Verbands oder auf den Spielfeldern blicken zu lassen. Zur Begründung sagte er, der Verband würde sich sonst zu viele Probleme mit den Taliban einhandeln. Er wolle nicht, dass auch nur ein einziges Verbandsmitglied ihretwegen getötet werde.

Wir hofften, die Regierung würde sich zur Wehr setzen. Doch dann erfuhren wir: Die Regierung hatte kapituliert und die Militärführer angewiesen, den Soldaten die Waffen abzunehmen. Damit nahmen sie ihnen auch die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Es kursierten Videos von Soldaten, die weinten und flehten, weiter kämpfen zu dürfen. Ich hatte Verwandte und Freunde beim Militär. Gezwungenermaßen mussten sie die Kampfhandlungen gegen die Taliban einstellen und bezahlten das nicht selten mit ihrem Leben. Ihre eigenen Anführer und die vermeintlichen Verbündeten hatten sie verraten.

Dann, im August 2021, fiel Kabul.

Alle sogenannten Ortskräfte – Fahrer, Dolmetscher, Köche, Lehrkräfte, die mit ausländischen Truppen in Afghanistan in Verbindung standen – schwebten jetzt in Lebensgefahr. Außenstehenden musste ich immer wieder verständlich machen, was es heißt, unter den Taliban zu leben, dass diese islamistische Terrorgruppe jegliche Form von Unterhaltung verbietet und warum Männer, die gerade erst von den Taliban rekrutiert worden waren – entweder weil sie deren Ideologie unterstützten oder weil sie Angst vor ihnen hatten –, von Tür zu Tür zogen und nach den Namen von Fußballspielerinnen fragten.

Die Taliban zertrümmerten antike Statuen, Musikinstrumente und Fernseher, verbrannten Filmrollen und Musikkassetten auf meterhohen Scheiterhaufen. Fußball wurde nicht ganz verboten: Männer durften weiterhin in die Stadien gehen und Spiele anschauen. Frauen dagegen war der Sport ab sofort untersagt. Wer beim Stehlen erwischt wurde, dem wurden in einem Fußballstadion vor den Augen der Öffentlichkeit die Hände abgehackt. Zum Tode Verurteilte hängte man an den Torpfosten auf und ließ sie über dem Rasen baumeln.

Ein Grundsatz der Taliban ist, dass Frauen sich nicht bilden, nicht arbeiten und auch keinen Sport treiben dürfen. Diejenigen von uns, die nach der Vertreibung der Taliban 2001 in Afghanistan Fußball gespielt hatten, gerieten jetzt also unweigerlich ins Visier.

Der Fußball hatte den Spielerinnen ein kleines Forum geboten. Viele von ihnen hatten das genutzt und sich öffentlich für die Rechte der Frauen eingesetzt. Sie hatten sich innerhalb ihrer Gemeinschaft exponiert, sich offen über alles hinweggesetzt, woran die Taliban glaubten, und waren jetzt in höchster Gefahr.

Sie mussten untertauchen. Der afghanische Fußballverband unternahm nichts, um die Spielerinnen zu schützen, und es gab nur wenige Menschen, auf deren Hilfe man zählen konnte. Denn wer die Chance hatte, sich bei den Taliban beliebt zu machen, konnte sich dadurch ihrem Druck entziehen und von sich und der eigenen Familie ablenken. Wir mussten die Frauen in Sicherheit bringen. Ich empfand für ihre Rettung eine besondere Verantwortung. Schließlich war ich diejenige gewesen, die viele Jahre zuvor mit der Gründung der afghanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte.

Damals hieß es, die westlichen Mächte hätten die Taliban im Namen der Menschenrechte entmachtet. Den Frauen in Afghanistan solle der Rücken gestärkt werden gegen ein Regime, das sie unterdrückte. Also stürzten wir uns mit vollem Elan in den Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft – und unsere Waffe in diesem Kampf war der Fußball. Trotz zahlreicher Rückschläge gaben wir nicht auf. Wir verbargen unsere Gesichter nicht. Wir ließen uns fotografieren und erzählten unsere Geschichten, weil wir hofften, dass die Welt hinter uns stand. Für andere Frauen waren wir Symbolfiguren, wir zeigten Mut und Stärke. Wir waren ein Team. Wir sagten, was wir dachten, und traten für unsere Rechte ein.

Jetzt waren die Taliban erneut an der Macht. Wir waren für sie eine Gefahr und sollten endgültig zum Schweigen gebracht werden. Über uns afghanischen Frauen und Mädchen braute sich die altbekannte Unterdrückung wieder zusammen. Und wir hatten viel zu verlieren: unsere Freiheit, unsere Stimme, unser Leben.

»Khalida?« Die Veranstalterin holt mich in die Gegenwart zurück.

Ich atme tief durch. Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen.

Kapitel 1

Kabul, 1996

Da ist der Ball, und da bist du. Da sind deine Füße, sie treten gegen den Ball. Da ist der Ball, und da ist der Atem in deinen Lungen. Deine Beine tragen dich übers Feld. Sobald du den Ball berührst, ist der Zauber da. Du lächelst und hast alles unter Kontrolle. Die Blicke der Menschen, die dir zuschauen, und ihre Zurufe blendest du aus. Es gibt nur dich und den Ball. Mach die Augen auf.

»Khalida! Khalida!«

Einer der Nachbarsjungen wedelte heftig mit den Armen. Ich solle den Ball zu ihm rüberspielen, rief er, aber ich rannte weiter. Er blieb stehen und sah mir fragend hinterher. Ich rannte immer noch, in meinen Ohren hörte ich laut meinen eigenen Atem. Ich versuchte, in eine Richtung zu passen, dann schlug ich einen Haken. Hätte man mich gefragt, warum – ich hätte es nicht sagen können. Es fühlte sich einfach richtig an. Ich rannte und rannte, bis ich irgendwann den Ball verlor und stehen blieb, nach Luft schnappend und mit einem Lächeln auf den Lippen.

»Khalida!« Die Stimme meines Bruders Shapoor klang tief und ernst. Obwohl er erst acht Jahre alt war und damit ein Jahr jünger als ich, gab er sich älter. »Wir müssen nach Hause.«

Ich machte ein langes Gesicht. »Ach komm, ein kleines bisschen noch.«

Er schüttelte energisch den Kopf. »Ich habe Mama und Papa versprochen, dass ich dich rechtzeitig nach Hause bringe. Heute Abend ist die Hochzeit. Du wirst mit den Frauen gehen. Sie werden dich schön zurechtmachen.«

Ich streckte ihm die Zunge heraus, klopfte ihm auf die Schulter, und wir machten uns auf den kurzen Weg nach Hause.

Es war ein Nachmittag im Spätherbst. Ich genoss es, im Freien zu sein. Es war erst ein paar Jahre her, dass wir monatelang im Keller gelebt hatten, weil sich diverse Gruppen Kämpfe um die Kontrolle über Kabul geliefert hatten. Wir kauerten damals in der Ecke eines Zimmers, das mit Kissen, Decken und Matratzen ausgelegt war, und hörten die Explosionen draußen wie ein entferntes Donnergrollen. Um uns abzulenken, trug mein Vater die spannendsten Fakten aus dem Geschichtsbuch vor, das er gerade las. Ich hatte meinen Kopf auf seine Brust gelegt und hörte sein Herz schlagen, während ich in den Schlaf sank. Irgendwann ebbten die Kämpfe ab, doch in der Stadt lagen überall Trümmerberge. Unser Viertel in Kabul – es heißt Khair Khana – war von den schlimmsten Zerstörungen verschont geblieben. Ich verstand damals nicht wirklich, worum es ging; ich war nur wütend, weil ich nicht zur Schule gehen konnte. Noch heute zucke ich zusammen, sobald irgendwo ein Feuerwerk gezündet wird oder es auf der Straße laut knallt, weil ein Motorrad eine Fehlzündung hat.

Shapoor und ich standen am Straßenrand und ließen eine Frau in Burka vorbei. Sie blieb stehen, schaute mich an und zeigte mit Nachdruck auf ihren Kopf. Erst in dem Moment merkte ich, dass ich mein Kopftuch beim Fußballspielen abgenommen und vergessen hatte, es wieder aufzusetzen. Ich hasste es, Kopftuch zu tragen – erst recht, wenn es heiß war. Aber ich holte das Tuch aus meiner Tasche und wickelte es mir um den Kopf.

In den letzten Monaten waren immer mehr von diesen seltsamen dunklen Gestalten auf den Straßen zu sehen. Wir wussten, dass draußen auf dem Land eine Gruppe namens Taliban zunehmend mächtiger wurde. Die Erwachsenen drängten sich um den Fernseher und sahen kopfschüttelnd zu, wie weit entfernte Städte den Taliban in die Hände fielen. In Kabul merkte man die Veränderung an diesen dunklen Gestalten, an ihremKopfschütteln oder ihren missbilligenden Gesten und Kommentaren hinter vorgehaltener Hand.

Meine Familie ist nicht religiös; bei uns zu Hause wurde mehr Wert auf Bildung als auf Religion gelegt. Mein Großvater war Universitätsprofessor und ist viel in der Welt herumgekommen. Meine Großmutter hat als eine der ersten Frauen in Kabul einen Schulabschluss gemacht. Mein Vater stammt aus einer westlich orientierten, liberalen Militärfamilie, der Bildung über alles geht. Wenn ich den Gebetsruf Adhan hörte – er hallte von jeder Moschee durch die Straßen Kabuls –, beobachtete ich, wie Männer, Frauen und Kinder zur Moschee eilten, um zu beten, während ich weiterspielte. Dem Gebetsruf sind wir nie gefolgt. Meine Eltern bezeichnen sich nicht als atheistisch, aber im Grunde sind sie es. Sie gingen nicht in die Moschee, sie beteten nicht, sie übten keine Religion aus. Stattdessen sprachen meine Großeltern und dann auch meine Eltern über die Bedeutung der Familie, über ethische Werte, Respekt, Transparenz und Ehrlichkeit. Uns wurde beigebracht, für das einzustehen, woran wir glauben, unsere Meinung zu sagen und einzugreifen, wenn etwas falsch läuft.

Wie alle Männer in seiner Familie ist mein Vater groß und breitschultrig; er ist lautstark und charmant. Früher stand er gern vor dem Spiegel und putzte sich wie ein Teenager heraus. Wir machten uns darüber lustig. Meine Mutter ist in einem traditionelleren Haushalt aufgewachsen, in dem sich Frauen nicht zu Wort meldeten; sie ist ein eher stiller Mensch. Noch heute lacht sie leise in sich hinein – wir nennen das ihren »Lautlos-Modus«. Die Familie meines Vaters sind Paschtunen. Das ist die größte ethnische Gruppe in Afghanistan. Meine Mutter gehört der arabischen Minderheit an. Sie wurde mit 16 Jahren verheiratet. Meine Großmutter war bei ihrer Hochzeit gerade einmal 13 Jahre alt. Sie war die zweite Frau meines Großvaters und hatte ein beschwerliches Leben. Als er starb, war sie 19 und hatte sieben Kinder zu versorgen. Sie musste ihnen sowohl Mutter als auch Vater sein und zugleich für den Lebensunterhalt sorgen.

In Afghanistan werden Mädchen aus Angst vor Ehrverlust in sehr jungen Jahren in arrangierte Ehen gedrängt. Die Ehre der Familie hat einen extrem hohen Stellenwert. Ehrenmorde sind an der Tagesordnung. Sie sind Teil der afghanischen Kultur. Ehrenmord bedeutet die Ermordung eines Mädchens oder einer Frau, die angeblich den guten Ruf – oder die Ehre – der Familie beschädigt hat. Kommt eine Tochter vom rechten Pfad ab, indem sie zum Beispiel einen Freund hat, ihr Zuhause verlässt oder in irgendeiner Weise ihren Pflichten nicht nachkommt, hat sie die Familie entehrt und muss bestraft werden. Deshalb sind im frühen Alter arrangierte Ehen gängige Praxis. Je schneller eine Familie ihre Tochter aus dem Haus bekommt und die Verantwortung für sie an einen Mann abgeben kann, umso geringer ist die Gefahr, dass sie Schande über die Familie bringt. Über meinen Großvater mütterlicherseits – den Cousin meiner Großmutter väterlicherseits – ist meine Mutter mit meinem Vater entfernt verwandt. Wahrscheinlich hätte sie lieber ihre Ausbildung fortgesetzt, doch sie musste meinen Vater heiraten, um die Ehre der Familie zu bewahren.

Von dieser Zwangsehe profitierten beide Familien: Mein verhätschelter Vater sollte erwachsen werden und mehr Verantwortung übernehmen, für die Eltern meiner Mutter saß durch ihre Heirat eine Person weniger am Esstisch. Meine Eltern hatten keine Wahl: Sie waren für den Rest ihres Lebens aneinandergekettet, und sie hatten Kinder zu bekommen. Bleibt ein Paar kinderlos, liegt in Afghanistan die Schuld für dieses scheinbare Versagen immer bei der Frau. Meine Mutter brachte fünf Kinder zur Welt.

In unserer Familie hat es schon immer mehr Männer als Frauen gegeben. Ich habe vier Brüder: Shapoor ist ein Jahr, Idris zwei Jahre jünger als ich, dann folgen mein vier Jahre jüngerer Bruder Tammim und schließlich Naveed, sechs Jahre jünger als ich. Meine Eltern legten großen Wert darauf, Tochter wie Söhne gleichberechtigt zu behandeln und dafür zu sorgen, dass bei uns alle zu Wort kamen. Selbst bei noch so kleinen Entscheidungen berief mein Vater den Familienrat im Wohnzimmer ein, um unsere Meinung zu hören. Manchmal ging es um ganz triviale Dinge wie den Kauf eines neuen Teppichs oder Fernsehers. Ich reagierte darauf manchmal fast genervt: »Warum fragst du uns überhaupt? Kauf’s doch einfach!« Worauf mein Vater antwortete: »Na, hör mal, das ist eine Entscheidung, die die ganze Familie betrifft. Deine Meinung ist wichtig.«

Ich war die Erstgeborene und das erste Enkelkind. Ich bekam viel Aufmerksamkeit. Das gefiel mir. Oft war ich das einzige Kind unter lauter Erwachsenen. So gewöhnte ich mir an, mich durchzusetzen und mir Gehör zu verschaffen. Wenn befreundete Erwachsene und Familienmitglieder zusammensaßen und mir nicht zuhörten oder sich nicht mit mir beschäftigten, erhob ich meine Stimme, damit alle sich mir zuwandten. Alle im Raum sollten still sein, wenn ich redete. Das klingt vielleicht verzogen, aber es war im Grunde das Ergebnis meiner Erziehung: Ich war überzeugt, dass das, was ich sagte, wichtig war und es mir zustand, gesehen und gehört zu werden.

Meine Eltern und Großeltern brachten mir bei, mich gegen Unrecht zu wehren, für mich selbst einzustehen und die Welt so zu gestalten, wie ich sie richtig finde. Wenn ich mit einem Problem zu ihnen ging, fragten sie mich, was ich denn schon unternommen hätte, um es zu lösen. Statt mir fertige Antworten zu liefern oder die Angelegenheit für mich zu regeln, sprachen sie mit mir darüber, welche Handlungsmöglichkeiten ich hatte. Dass die Meinung einer Frau gewürdigt und ihre Selbstständigkeit gefördert wird, ist in der afghanischen Gesellschaft nicht selbstverständlich. Mit dieser Denkweise gehört meine Familie zu einer winzigen Minderheit.

Während meiner frühen Kindheit konnte ich die Welt außerhalb meiner Familienblase ignorieren. Später fand ich das zunehmend schwieriger. Ich war es gewohnt, mit meinen Brüdern herumzutoben. Dann kam ich in ein Alter, in dem immer mehr Leute meinten, mir vorschreiben zu müssen, wie ich mich zu kleiden und zu verhalten hatte.

Sobald die Frau mit der Burka außer Sichtweite war, riss ich mein Kopftuch wieder herunter und stopfte es zurück in meine Tasche. Shapoor schüttelte den Kopf. Wir betraten unseren von Rosenbeeten gesäumten Innenhof – mit seinen Apfel-, Birnen- und Granatapfelbäumen für mich der schönste Ort der Welt. Unsere Mutter stand da in einem wunderschönen hellblauen Kleid und wartete auf uns. Sie warf einen Blick auf mein verschwitztes, staubiges Gesicht und meine zerzausten Haare und sagte nur: »Ab ins Bad.«

Bald darauf saß ich vor ihr und schaute zu, wie sie mit einer Mischung aus getrockneten Blättern, Öl und Wasser ein filigranes Muster auf meine Hände auftrug. Meine Finger waren von einer Schicht überzogen, als hätte man sie in eine schlammige Pfütze getaucht. Im Hintergrund war Musik zu hören, begleitet vom Gelächter der Frauen, die sich Geschichten erzählten. In meiner Familie wussten alle, dass ich mich für »Mädchenkram« nicht interessierte. Ich spielte lieber mit meinen Brüdern und machte bei ihren Wettkämpfen mit. Als mein Großvater mir von einer seiner Auslandsreisen voller Stolz eine Puppe mitbrachte, schrie ich: »Warum versteht hier keiner, dass ich Puppen nicht mag?« Und ich warf das Geschenk in die Feuerstelle.

Normalerweise ging ich jeder Behandlung, die Frauen zugedacht war, aus dem Weg, aber an diesem Abend herrschte eine ganz besondere Stimmung: Das Licht flackerte leicht, die Frauen hatten alle Schüchternheit abgelegt und lachten unbeschwert miteinander. Die Stoffe hatten schöne Farben und Muster – all das übte auf mich etwas Magisches aus. Ich saß da und wartete geduldig, bis das Henna getrocknet war und abgepinselt wurde; auf meiner Haut blieb ein farbkräftiges, orangebraunes Mandala-Muster zurück. Meine Mutter hielt meine Hände ins Licht und betrachtete sie von allen Seiten. »Wunderschön«, sagte sie lächelnd, und ich verzog diesmal nicht das Gesicht.

Sie schreckte hoch, weil es plötzlich draußen hämmerte und lärmte. Der Raum füllte sich mit Stimmengewirr.

»Macht die Musik aus. Sofort aufhören!«, rief ein Onkel. »Die Taliban haben die Stadt eingenommen. Ihr müsst sofort gehen.«

Ich schaute meine Mutter an. Sie wurde kreidebleich und nahm mich bei der Hand. Die Frauen liefen aufgeregt hin und her, Panik machte sich breit. Die schluchzende Braut wurde weggebracht, das halb fertige Henna rann ihr über die Arme.

»Wir müssen sofort nach Hause«, sagte meine Großmutter.

Meine Mutter nickte und eilte aus dem Zimmer, während Großmutter mir beruhigend die Hand streichelte. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Meine Mutter kehrte mit Bettlaken zurück. Sie berichtete, dass alle Telefone abgeschaltet seien, und sagte: »Wir dürfen nicht ohne Kopfbedeckung herumlaufen.«

In die Bettlaken gehüllt, liefen wir im Schein des Mondes durch die Gassen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Kilometer wir in dieser Nacht zurücklegten. Die Welt hatte auf einen Schlag alle Farbe verloren. Als wir wie Schattengestalten durch die Straßen schlichen, kam es mir vor, als wären wir die einzigen Menschen in der Stadt. Noch nie hatte ich Kabul so still erlebt. Niemand sprach ein Wort. Ich hatte Angst, dass ein Laut durch meine zusammengepressten Lippen dringen und in der Stille widerhallen könnte. Auch meine Mutter und Großmutter hatte ich noch nie so verängstigt erlebt. Das Einzige, was wir auf unserem stundenlangen Weg hörten, war das leise Rascheln der Laken. Als wir schließlich in unsere Straße einbogen, atmete ich erleichtert auf – ich hatte nicht einmal gewusst, wo wir eigentlich gewesen waren.

Wir stolperten zur Haustür herein. Die ganze Familie versammelte sich in einem Zimmer und saß abwartend, zitternd und mit versteinerter Miene da. Mein Vater und mein Großvater schlossen uns erleichtert in die Arme und wandten sich dann rasch dem Radio zu.

Im Radio wurde verkündet, dass der afghanische Präsident Mohammed Nadschibullah kastriert, zu Tode gefoltert und am Mast einer Verkehrsampel vor dem Präsidentenpalast aufgehängt worden war. Die Öffentlichkeit war aufgefordert worden, dabei zuzusehen. Mein Vater und mein Großvater brachen in Tränen aus. Nicht, weil sie Nadschibullah-Anhänger waren, sondern weil sie ahnten, was uns bevorstand. Dass sie weinten, war für mich überraschend. So gebrochen und verzweifelt hatte ich weder meinen Vater noch meinen Großvater je erlebt. Auch die anderen begannen zu weinen; ein Verwandter nach dem anderen verlor die Fassung.

An diesem Abend kehrten meine Mutter, meine Großmutter, meine Brüder und ich in den Keller zurück. Tagelang versteckten wir uns und warteten verzweifelt auf Neuigkeiten, während die Männer herauszufinden versuchten, was genau vor sich ging. Unsere früheren Erlebnisse im Keller kamen uns im Vergleich zu jetzt wie ein harmloser Zeitvertreib vor. Todesstimmung machte sich breit. Angst und Ungewissheit lagen in der Luft. Wir schwiegen und zuckten jedes Mal zusammen, wenn wir von der Straße Stimmen oder einen Lastwagen hörten. Nach ein paar Tagen nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und fragte meinen Vater, was aus meinen Prüfungen werden würde. Es war das letzte Schultrimester des Jahres. Konnte ich irgendwann wieder zur Schule gehen? Wie lange ging das noch so weiter? Wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre würde es dieses Mal dauern? Ich fragte nach den anderen Kindern aus meiner Klasse und nach meinen Freundinnen. Ich wusste nicht, wo sie wohnten, und ich hatte von ihnen keine Telefonnummern. Wir durften uns doch sicher voneinander verabschieden? Oder würden uns die Taliban nicht einmal erlauben, in die Schule zurückzukehren, um wenigstens unsere Adressen auszutauschen? Mein Vater schaute mich voller Mitgefühl an und setzte sich zu mir.

»Die Taliban haben verkündet, dass Mädchen nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Frauen und Mädchen dürfen weder lernen noch arbeiten. Alle Frauen müssen eine Burka tragen.«

»Warum das denn?«, fragte ich. »Das ist doch völliger Unsinn.«

»Sie sehen in euch eine Gefahr«, antwortete er. »Sie wollen keine gebildeten Mädchen und Frauen.«

Mein Vater fasste einen mutigen Entschluss: Wenn seine Tochter nicht zur Schule gehen dürfe, würden auch seine Söhne nicht mehr zur Schule gehen. Er wisse nicht, was ihnen unter dem Einfluss der Taliban in der Schule beigebracht würde.

Tagsüber lasen wir im Keller in unseren Schulbüchern. Wenn meine Eltern nach Hause kamen, hatten sie versteinerte Gesichter und unterhielten sich im Flüsterton. Manchmal schluchzte meine Mutter leise. Statt ihrer bunten Kleider trug sie jetzt dunkle, unförmige Gewänder. Nach ein paar Monaten beschloss sie, nicht mehr vor die Tür zu gehen.

Überall um uns herum rekrutierten die Taliban neue Mitglieder. Viele Menschen schlossen sich ihnen an – nicht unbedingt, weil sie an die Ideologie der Taliban glaubten, sondern weil sie ihre Familien schützen wollten. Ein Riss ging durch die Stadt. Auch unsere Nachbarn schlossen sich den Taliban an. Sie waren für uns wie Familie gewesen. Wir gingen mit unseren Gästen zu ihnen nach Hause und empfingen ihre Gäste bei uns. Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Nachbarn war das Fundament unseres Miteinanders. Dieses Vertrauen wurde durch die Taliban zerstört. Für sie war es eine Bedrohung, wenn die Menschen zusammenhielten. Auf einmal konnten wir niemandem mehr trauen und wussten nicht mehr, wer Freund war und wer Feind. Frühere Bindungen zählten nicht mehr.

Viele unserer Verwandten hatten in der afghanischen Armee gedient oder für die frühere Regierung gearbeitet und waren deshalb in allergrößter Gefahr. Da wir obendrein nicht religiös waren, wurden wir ständig ausgefragt. Zu dem Zeitpunkt hatten meine Eltern und Großeltern bereits ihre Arbeit verloren. Sie bekamen kein Gehalt mehr, und es war schwierig, Geld aufzutreiben. Mein Vater lief stundenlang durch die Straßen auf der Suche nach Gelegenheitsjobs, um wenigstens ein bisschen zu verdienen.

Eines Nachts kam er spät nach Hause. Ich konnte seine erregte Stimme hören. Von der Nase lief eine getrocknete Blutspur über sein Gesicht. Sein Haar war grau – nicht wegen seines Alters, sondern von dem Staub, den jemand mit Fußtritten aufgewirbelt und der sich auf sein Haar gelegt hatte. Er konnte nicht gerade gehen. Meine Mutter und mein Großvater mussten ihm auf einen Stuhl helfen. Mit einem Tuch wischten sie ihm das Gesicht ab. Er war von einer Taliban-Gruppe aufgegriffen und brutal zusammengeschlagen worden. Als er am Boden lag, gelang es einem Freund meines Onkels, der den Vorfall sah, die Angreifer abzulenken. So konnte sich mein Vater losreißen und im Schutz der Dunkelheit über Seitenstraßen und Gassen entkommen. Er hatte Glück. Er hätte jeden Augenblick auf die Ladefläche des Patrouillen-Pick-ups gezerrt und verschleppt oder an Ort und Stelle zu Tode geprügelt werden können.

In unserem Haus waren wir nicht mehr sicher. Es hatte uns vor den Bomben und Luftangriffen während des Bürgerkriegs Schutz geboten, aber dem Ansturm der Taliban und ihrer Verbündeten, die in jeden Winkel der Stadt vordrangen, konnten die von meinem Großvater errichteten Wände nichts entgegensetzen. Wir mussten weg. Mein Onkel machte sich als Erster auf den Weg. Er schlich sich zu nächtlicher Stunde zu einem Freund, der Leute kannte, die uns in die Nähe der Grenze zu Pakistan bringen konnten. Wir trugen unterdessen alle wichtigen Dokumente und Erinnerungsstücke zusammen, die uns lieb und teuer waren, die aber auch die Taliban auf unsere Spur hätten bringen können: Urkunden, Fotos, Ausweise. Wir legten die Dinge in die Mitte des Zimmers – ein kleiner Hügel aus allem, was unsere Existenz als Individuen und als Familie ausmachte. Dann setzte mein Großvater das Ganze mit einem Streichholz in Brand. Es war nur ein kleines Feuer, aber die Flammen schlugen hoch und hüllten den Raum in eine dichte Rauchwolke. Wir durften den Rauch nur nach und nach abziehen lassen, damit draußen niemand etwas merkte. Ich blieb nahe am Boden und versuchte, den Rauch nicht einzuatmen. Eine Mischung aus Angst und nervöser Energie hing in der Luft, doch in meiner kindlichen Natur fand ich das zugleich aufregend – wie den Auftakt zu einem Abenteuer.

Eine warme Jacke und eine Decke für jeden war alles, was wir mitnehmen konnten, um uns vor Kälte und dem Schnee zu schützen, der Kabul überzogen hatte. »Warum darf ich das da nicht mitnehmen? Wieso nicht auch dieses? Warum kann ich mich nicht von meinen Freundinnen verabschieden? Wir gehören doch zusammen!« Auch wenn ich allmählich begriff, was vor sich ging, war das alles verwirrend.

Irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr morgens traten wir in den dunklen Wintermorgen hinaus und gingen zu den Autos, die ein paar Häuserblöcke weiter auf uns warteten. Meine Schuhe hinterließen Abdrücke im Schnee, der das Geräusch meiner Schritte verschluckte. Zurück blieb eine flüchtige Spur, die bewies, dass es mich gab.

Wir quetschten uns in den eiskalten Wagen. Ich hielt mich an meiner Decke fest und versuchte, sie mit den Füßen um mich zu wickeln. Wir fuhren los, die Reifen knirschten im Schnee. Die Scheinwerfer und Rücklichter waren nicht an, damit unser Aufbruch unbemerkt blieb. In der Dunkelheit konnten wir kaum etwas erkennen. Wir wechselten zweimal das Auto und stiegen mit allem, was wir dabeihatten, von einem Wagen in den anderen um. Mittlerweile war es Tag. Doch wir hatten inzwischen abgelegenere Gebiete erreicht, wo uns niemand sah und hörte.

Unser Ziel war Peschawar, die sechstgrößte Stadt Pakistans. Sie lag der afghanischen Grenze am nächsten. In den folgenden Tagen wurden wir von einer Schlepperbande zur anderen weitergereicht. Beim letzten Stopp vor der Grenze verlangten die Schleuser einen höheren Preis als vereinbart. Wir hatten keine Papiere dabei, weil sie unsere Identität verraten hätten, und das wussten die Schleuser. Mein Vater und mein Großvater stritten sich mit ihnen herum, doch sie mussten aufpassen, dass sie nicht zu sehr aufbegehrten. Wir durften auf keinen Fall in Afghanistan zurückgelassen werden. Also gaben sie ihnen alles, was wir an Wertgegenständen hatten. An der Grenze mussten wir stundenlang zwischen Gitterzäunen in der Warteschlange ausharren und fragten uns, ob die Schlepper das Vertrauen, das wir in sie gesetzt hatten, wert waren. Ich lehnte mich bei meiner Mutter an. Ich war müde, hatte Hunger und versank in einem Strudel aus Angst und Verzweiflung.

Auf der anderen Seite der Grenze wurden wir von der nächsten Schlepperbande in Empfang genommen. Sie brachte uns zu einem heruntergekommenen Bauernhof, wo wir die Nacht in einer stinkenden Scheune mit Kühen verbrachten. Zwei Tage dauerte das, und in dieser Zeit aßen wir nichts.

Wir kamen schließlich in stockdunkler Nacht an, zitterten vor Kälte und stanken nach Mist. Im schwachen Schein von Hunderten kleiner Feuer waren dunkle Umrisse zu erkennen: Zelte, so weit das Auge reichte.

Kapitel 2

Beim Fußball geht es um Entscheidungen. Wann du rennst, wann du den Ball abgibst. Kontrollieren – loslassen. Wenn du in einem Team spielst, bist du Teil der kleinsten sozialen Einheit. Ihr elf trefft Entscheidungen, die zusammen das ausmachen, was ihr seid. Das Team ist du. Und du bist das Team. Aber alles fängt mit dem Ball an und mit dir. Du und der Ball. Mach die Augen auf.

Staub. Staub und Hitze. Ein Durcheinander von schmutzigen Zeltplanen bis zum Horizont. Hier und da ein paar niedrige Gebäude aus unregelmäßig übereinandergeschichteten, für die Region typischen Lehmziegeln. Alles war staubig, der Boden übersät mit Plastikflaschen und Müll. Die Asche von den Feuerstellen verpestete die Luft. Um uns herum der Lärm von einhunderttausend Menschen, die reden, schreien, stöhnen. Und Babys. Weinende Babys.

An diesem ersten Morgen im Flüchtlingslager, die Sonne ging gerade auf, rissen mich Schmerzen und Hunger aus dem Schlaf. Mein ganzer Körper tat weh. Das Knie meines Bruders drückte gegen meine Schulter, die sich anfühlte, als wäre sie geprellt. Wir wälzten uns hin und her und versuchten, es uns in dem kaputten Zelt, das wir am Abend zuvor im Dunkeln noch ergattert hatten, irgendwie bequem zu machen. An diesem Morgen waren unsere Eltern losgezogen, um eine dauerhaftere Bleibe für uns zu finden. Sie kamen zurück und nahmen uns mit zu einer Art Haus. Dafür hatten sie fast alles ausgegeben, was wir noch besaßen. Die Wände waren mit Lehm hochgezogen, dick, dunkel und schwer – ein kühler Zufluchtsort, der vor der drückenden Hitze Schutz bot. Wir hatten zu elft zwei kleine Zimmer und eine verschließbare Eingangstür, die man allerdings mit ein bisschen Kraftaufwand leicht aufbrechen konnte. »Ihr bleibt hier«, sagte mein Vater. »Lasst niemanden außer uns herein.«

Meine Eltern und Großeltern, meine Tante und mein Onkel zogen wieder los. Sie wollten mit Vertretern des UNHCR sprechen. Sie waren auf der Suche nach Arbeit, Essen und Wasserstellen. Sie suchten das Lager ab und erkundeten unsere neue Umgebung. Die Erfahrungen meines Vaters aus der Militärschule kamen ihnen dabei zugute. Als es dunkel wurde, kehrten sie zurück und erzählten, was sie in Erfahrung gebracht hatten. Sie waren ein Team. Sie waren entschlossen, zu handeln, zu kämpfen, zusammenzuhalten und niemals aufzugeben. Wir erfuhren, dass das Lager eine ganze Stadt war, mit Geschäften, Schulen und Krankenhäusern. In der ersten Nacht im Lehmhaus legte ich den Kopf auf die Brust meines Vaters und horchte auf seinen Herzschlag, bis ich endlich einschlief.

Mein Vater fand Arbeit auf dem Bau, wo er riesige Zementbehälter auf dem Rücken schleppte. Diese Art von Arbeit war ungewohnt für ihn, denn er hatte sein ganzes Berufsleben in einem Büro gearbeitet. Aber er war entschlossen, alles für unser Überleben zu tun, auch wenn es ihm körperlich zusetzte. Er kam mit Muskelkrämpfen nach Hause. Meine Mutter massierte ihm abends die Schultern und versuchte, seine Schmerzen zu lindern. Meinem Großvater gelang es, einen kleinen Vorschuss zu bekommen, mit dem er etwas Essen und alte Stoffreste kaufen konnte. Damit deckten wir den schmutzigen Boden ab. Wir hatten keine Kleidung zum Wechseln – wir hatten alles zurückgelassen. Deshalb wuschen wir uns nicht und zogen uns nicht um. Irgendwann gewöhnten wir uns an den Geruch und den Schmutz, und zwar so sehr, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie es riecht, wenn alles sauber ist.

Wir hatten gerade genug zum Leben, aßen am Tag eine kleine Portion Brot. Das Brot war oft alt, sodass wir es in heißem Wasser aufweichten, damit es irgendwie genießbar war. Mir war bewusst, dass wir alles verloren hatten und ich nicht wählerisch sein durfte. Ich wusste, dass ich für meine Brüder und auch meine Cousins die Rolle einer zweiten Mutter übernehmen musste, während die Erwachsenen sich nach Kräften bemühten, Arbeit zu finden. Manchmal verbrachten sie Stunden damit und kamen am Ende doch mit leeren Händen zurück.

Mein Vater meldete uns in einer vom UNHCR unterhaltenen Schule im Lager an. Ich lotste meine Brüder über die staubigen Wege, die sich durch das Labyrinth aus Zelten und Gebäuden schlängelten. Sobald die Sonne aufging, flimmerte der Boden vor Hitze. In der Schule konnten wir neue Freunde finden. Dass sie alle aus Afghanistan waren, machte es für uns leichter. Wir blieben bis nachmittags in der Schule und bekamen vom UNHCR Hefte geschenkt. Sie hatten einen blauen Einband mit dem UNHCR- und dem UNICEF-Logo auf der Vorderseite, und obwohl sie nicht besonders sauber waren und nicht so neu rochen wie meine Schulbücher zu Hause, hütete ich sie wie einen Schatz. Ich ließ keine einzige Schulstunde aus – nicht, weil es mir Spaß machte, sondern weil ich dazu erzogen worden war, Bildung wertzuschätzen. Nicht einen einzigen Tag wollte ich fehlen.

Wenn meine Mutter nicht zu Hause war, weil sie arbeitete oder sich verspätete, nahm ich manchmal meinen kleinen Bruder mit in die Schule. Ich wischte ihm das Gesicht ab, schrubbte ihn sauber. Wir hatten weder eine Babytrage noch einen Kinderwagen. Also nahm ich ihn – er war damals noch ein Kleinkind – auf meine dünnen Arme und tappte mit ihm die staubigen Straßen entlang. Im Unterricht saß er neben mir und kaute genüsslich und zufrieden auf Weintrauben oder einem Apfel herum. Alle mochten ihn. Zum Glück war er ein süßes Kind, sodass es zwar ungewöhnlich, aber völlig in Ordnung war, wenn ich ihn bei mir hatte. Ich nahm ihn gerne mit, weil ich nicht wusste, wie ich das Ganze sonst hätte organisieren sollen. Ich kam mir vor wie ein Hütehund, der die Brüder und Cousins immer wieder zu unserem Haus zurücklotste. Wir haben uns in unserer Familie alle gegenseitig geholfen. So war das eben.