Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks Self-Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mel, der eigentlich Melchior heißt und Schreiner ist, zieht sich nach der schmerzhaften Trennung von der "gemeinen Anna" in ein abgeschiedenes Häuschen am See zurück. Er hat gerade angefangen, sich an die Einsamkeit zu gewöhnen, als plötzlich sonderbare Dinge geschehen. Was er nicht weiß und was ihm auch niemals in den Sinn gekommen wäre, ist, dass der Tod ihn beobachtet. Der Tod kennt Mels Gedanken, noch ehe er sie denkt. Er weiß, was Mel im Schlaf träumt, aber er sieht auch, wie die Tiere ihn lieben, und er beobachtet den Sex mit diversen Frauen. Dennoch bleiben ihm Mels Gefühle ein Rätsel, während er von Mels Unbekümmertheit gegenüber seinen Attacken fasziniert ist. Wenn Mel traumlos schläft, dann beobachtet der Tod andere Menschen aus dem Roman. So erfahren die Leserinnen und Leser viel mehr über die Personen, die Mel umgeben, als er selbst. Wenn Mel etwas denkt oder tut, was den Tod an andere Personen erinnert, die er früher begleitet hat, dann er erzählt er den Leserinnen und Lesern diese alten Geschichten. Sie handeln von glücklichen Menschen, von schweren Schicksalsschlägen, aber auch von skurrilen Begebenheiten, die teilweise Hunderte von Jahren zurückliegen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

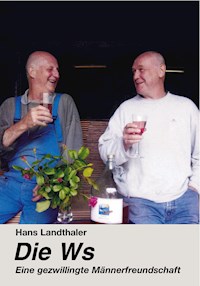

Hans Landthaler

Mel

Unter ständiger Beachtung

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1 Am See

Kapitel 2 Miriam

Kapitel 3 Die gemeine Anna

Kapitel 4 Die Bauersfrau

Kapitel 5 Die Fritzin

Kapitel 6 Der Karpfenfreund

Kapitel 7 Judith, die Fischersfrau

Kapitel 8 Der Sturm

Kapitel 9 Elli, das kleine Luder

Kapitel 10 Elli und die Fischersfrau

Kapitel 11 Das Feuer

Kapitel 12 Regina, die Kellnerin

Kapitel 13 Der Tod der Fritzin

Kapitel 14 Die Liebe der Fischersfrau

Kapitel 15 Der Fischer

Kapitel 16 Robert

Kapitel 17 Der Mordversuch

Kapitel 18 Die Umbrier

Kapitel 19 Robert und die Weiße

Kapitel 20 Elli kehrt zurück

Kapitel 21 Die Stille

Kapitel 22 Der bunte Schatten

Kapitel 23 Robert kehrt zurück

Kapitel 24 Hilda

Kapitel 25 Der Tod des Karpfenfreundes

Impressum neobooks

Kapitel 1 Am See

Wenn ich meine Sichthöhe der seinen angleiche, ihm quasi über die Schulter sehe, habe ich das identische Blickfeld.

Die äußere Fensterbank, über die hohen Kaktusdahlienbüsche. Die weite, feuchte Wiese zum See ist nicht zu sehen, so hoch ragt das blonde Schilf direkt hinter den Dahlien empor. Darüber blinkt der See in einem silbernen Streifen, abschließend zum Horizont das fast schwarze Grün des Eichenwaldes.

Er sitzt unbeweglich, gerade im Rücken, an dem kleinen Holztisch vor dem Fenster.

Der Himmel, weiß, dunstig, ab und an schafft es ein Sonnenstrahl aus der Milchigkeit. Dunkles Summen gibt er von sich, keine Melodie, eher ein Beruhigungsbrummen. Er hat die horizontalen Linien des Fensterbildes fest im Blick. Die beginnende Linie im Bilde, ergibt die äußere Kante des Ziegelfenstersims. Die Nächste ist die Blütenreihe der gelben, orangenen Dahlienblüten, es folgt das brünette–blonde Band der Schilfkolben, der spiegelnde Wasserstreifen des Sees, der Waldgürtel und endlich der stumpfweiße Horizont. Vor und zurück gleitet sein Blick, bleibt da oder dort hängen, beginnt wiederum von vorne. Sitzt er so versunken, flach im Atem, spürt er manchtags eine Katze um seine Beine streichen. Er denkt sich manchmal eine, aber wirklich will er keine Katze.

Fast mechanisch greift er immer wieder in die hölzerne Schale auf dem Tisch, drückt in einer Faust zwei Walnüsse fest gegeneinander, bis eine bricht, oft bersten beide. Ein Brocken von dem harten, würzigen Käse, dazu ein Stückchen Nuss und dies zerkaut im Munde, spült er mit einem vorsichtigen Schluck des roten Weines in den Magen. Der helle, sonnenstrahl-gestreifte Raum duftet schwer nach diesen Nüssen, deren Kerne aussehen wie kleine Gehirne. Ein bauchiges Netz, gefüllt, kiloweise mit diesen Nüssen, hängt an einem Nagel im Rahmen der klobigen Eingangstüre.

Staubgetrocknete Regentropfen filtern das Licht durch die Glasscheibe des Fensters, sodass er nicht geblendet wird, wenn die Sonne einen Wolkenspalt findet, um das kleine Haus zu treffen. Ein Haus, in dessen Sichtweite ein See, war Bedingung, ebenso ein Nussbaum in der Nähe. Ein Walnussbaum hält Insekten fern, ein Haus am See ist kurzweilig, man ist allenthalben in sein Geschehen einbezogen, stört nicht in freiwilliger Einsamkeit und die Nähe eines Dorfes bedeutet eine gewisse Sicherheit im Rücken. Er hat sein Denken soweit reduziert, dass es ihn nicht anstrengt. Denkt: frische Nuss, würziger Käse, fruchtiger Wein, denkt: passt gut zusammen und manchmal denkt er eben an eine Katze. Dieses verminderte Denken war der zweite Schritt, der Erste, sich den Menschen zu entziehen, und dazu brauchte er dies Haus, um sich zu reformieren.

Kein Fernsehen – ein Radio, kein Telefon – ein Handy, kein Auto – ein Fahrrad, keine Frau – verflossene Geliebte. Er negiert die Jahre, hat seinen Körper längst akzeptiert und er hat schon seit über einer Woche mit niemand mehr gesprochen, nur geredet, bei seinen letzten Einkäufen. Er raucht nicht, trinkt aber. Er ist kein Säufer, doch ein Trinker.

Das Ausschlaggebende war der See, der seine Einsamkeit in Grenzen hält, nicht zur Einsamkeit wachsen lässt. Ein kleiner See, ehemaliger Baggersee, drei Fußballfelder zusammen genommen die Größe. Sein Haus ist das Einzige in der Nähe des Wassers. Nur die Kirchturmspitze kann er vom Dorf sehen und dies auch nur im laublosen Winter.

Der See wird von unterirdischen Quellen gespeist, ist Vogelschutzgebiet, doch badet er darin, wenn ihm danach ist, angelt jedoch nicht, wie manchtags diese Männer gegenüber, sein Ufer ist tabu für Menschen. Die Enten und Schwäne haben nichts dagegen, wenn er zwischen ihnen schwimmt. Kleine Entenküken hat er schon einmal mitgenommen, ruhend auf seinem Rücken, schwamm eine Runde.

Er mag die Tiere, dennoch isst er sie. Enten, Fische, nur keine Schwäne. Das tote Getier kauft er vom Bauernhof. Er kauft dort Getier, Eier, Milch, Butter, Käse und Brot, Gemüse, Grundnahrungsmittel, sogar den Wein. Nur Walnüsse kauft er nicht, die hat er selbst. Bei der Bäuerin kauft er, in ihrem Hofladen, der allerdings nur zweimal die Woche geöffnet hat. Sie mag ihn gut leiden, er ist etwas Besonderes in ihren Augen, lebt er doch allein im Seehaus. Er findet sie angenehm, freundlich, gemächlich; gesund sieht sie aus, rosa, ist allweil bereit zu lachen. Eines Tages fragte sie ihn, ob er ein Sonntagshuhn wolle – ein besonders großes, eines nicht für jeden Tag, meinte sie – er antwortete darauf, dass er für sein Rezept nur ein Montagshuhn gebrauchen könne. Nach einer kleinen Denkpause, in ihrem runden Kopf, schmunzelte sie ihm ein: „Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen“ zu und er stürzte aus dem Laden, weil sein Lachen nicht mehr zu halten war, weil er gedacht, „wenn ich die auf den Arm nehmen könnte, dann könnte ich auch ein Auto tragen“. Sein Lachen amüsierte sie sehr, ihres ihn.

Er hat sich zu viel Käse geschnitten, dafür zu wenig Brot, so nimmt er zu einem Würfel Käse jeweils nur ein Schnippchen Brot, was ihn stört, aber nicht animieren kann, aufzustehen, um mehr Brot zu holen. Noch immer hält er das Fensterbild im Blick, lässt sich tief aus seiner Kehle summen. Er hat herausgefunden, dass, wenn er mit offenem Munde brummt, er die Töne im Kehlkopf spürt, bei geschlossenem, direkt unter dem Brustbein und der Hals vibriert mehr, als wenn er die Töne direkt ins Freie entlässt.

Der Rauchsäule am Fischerufer gilt nun sein Interesse. Er holt den Feldstecher aus der Tischschublade, beugt sich vor, öffnet das Fenster, besieht sich den Fischer und seine Frau. Den Sommer über lebt dieser Mann an wechselnden Stellen des gegenüber liegenden Ufers um zu fischen. Die Frau kommt nur sporadisch, um mit dem Mann zu essen oder ihn mit seiner Beute zu fotografieren. Hat der Fischer einen gewichtigen Fisch gefangen, so in der Größe seines Oberkörpers, dann ruft er per Handy seine Frau, die ihn sodann knipst. Kniend im Schilfdickicht, den empörten Fisch vor seine Brust haltend, verwegen drein blickend, wird der Mann dann abgelichtet. Öfter sind schwere Kämpfe mit dem Fisch zu bestehen, bis er endlich in Position ist. Anschließend wird er wieder in den See entlassen. Löst der Fischer den Haken aus dem beleidigten Fischmaul, achtet er darauf, dass nicht schon ein Hakenloch vorhanden ist, denn er hat den einen oder den anderen Karpfen schon bis zu vier Mal gefangen. Nur, wenn es ein neuer Biss ist, wird fotografiert.

Die Frau hat grellrotes, gefärbtes Kringelhaar, das sie aufgesteckt trägt und an den Federschopf einer Mandarinenente erinnert. Er kann sie ohne Glas erkennen, eine winzige rote Flamme, die das Ufer entlang tanzt, und wegen dieser Frau zeigt er den Mann nicht bei der Polizei an, weil dieser verbotenerweise campiert, Feuer macht und fischt. Er betrachtet sie gerne mit dem Fernglas, wenn sie nackend vor dem Zelt sitzt und ihren Hund bürstet. Der Mann hat einen weißen Bullterrier mit einem braunen Flecken auf dem Rücken, so dass es aussieht als hätte er einen kleinen Sattel aufgeschnallt. Sie ist das Frauchen eines pechschwarzen Kampfhundmischlings. Die Frau trägt spitze Brüstchen, hat Kinderbeine und keine Pussyhaare. Sie erregt ihn beim Betrachten, doch um dabei zu onanieren, ist sie ihm zu sympathisch. Der Fischer wird etwas jünger sein als die an die vierzig geschätzte Frau. Er gestaltet sich ähnlich einem südamerikanischen Indio. Kahlköpfig, schlitzäugig, schlank, muskulös, zäh, kupferfarben, mit bedächtigen, doch flinken Bewegungen. Man kann ihn weder nackt, noch in dem militärischen Tarnanzug, den er meist trägt, im Ufergebüsch erkennen, nur der weiße Hund verrät ihn.

Diese Fischers sind ohne Arbeit und sie essen keinen Fisch. Er brät sich Fleisch, legt Kartoffeln ins Feuer und Gemüse auf den Rost für sie. Sie sitzt in ihrem Stühlchen, ein Heft auf ihren Knien, schreibt darin herum, hält ab und an inne, um nachdenklich über den See zu blicken, direkt zu ihm, der sich daraufhin instinktiv vom Fenster duckt, obwohl sie ihn von drüben gar nicht erkennen kann. Er stellt sich gerne vor, dass sie Schriftstellerin ist, doch wahrscheinlich betreibt sie ein Tagebuch.

Manchmal begebe ichmich mitten unter diese Menschen und nicht mal die Hunde können mich fühlen. Wie auch.

Für Leute, die von Arbeitslosengeld und von Sozialhilfe leben, leben sie ganz gut. Sie fährt ein kleines Auto, er ein großes, seine Anglerausrüstung ist vom Feinsten, und sie trägt andauernd neues Schuhwerk mit hohen Absätzen, sogar an ihren roten Gummistiefelchen.

Sie sprechen nicht viel miteinander und wenn, dann streiten sie über Geld oder die Hunde. Er sieht von Nahem lange nicht so indianisch aus und sie nicht so jugendlich, wie sie ihm durch sein Glas erscheinen. Er hat sich Rotwein nachgeschenkt und stellt sich vor, was drüben gesprochen wird. Tja. Nie beobachtet er lange, eine Minute, höchstens zwei Minuten. Wenn er sich dieses Duo betrachtet, denkt er nicht, dass er allein ist. Schon lange denkt er nicht mehr in dieser Art. Aber zuvor dachte er sofort an Einsamkeit, wenn er irgendetwas Zweisames sah. Zwei Menschen, zwei Tiere, zwei Bäume, die dicht beieinander standen, Paare, die Hand in Hand gingen und all so was. Heute denkt er sich nichts mehr dabei, er besieht es sich nur.

Die ganze Zeit über bemerkte er nicht, dass Blut aus seiner Hand tropfte. Eine spitze Nussschale bohrte sich in seine Haut. Erst jetzt, als er das Glas zum Munde führt, sieht er die Tropfen und er denkt, das Blut habe eine schönere Farbe als der Wein. Er drückt ein Fetzchen der Papierserviette auf die Wunde. Diese Art von Wohlsein steigt in ihm auf, von der er sagt, es ist, als wäre Gehirn in Sahne eingelegt. Die Augen geschlossen, kaut er an dem Schluck Rotwein, Brombeere, Marzipan, versäumt darum die Rückkehr der Schwäne. Ein Schwanenpaar mit vier Jungen, die erst vor ein paar Tagen fliegen gelernt. Er beobachtet sie seit ihrer Kükenzeit, sitzt dabei auf dem Stoffklappstuhl im Schilf, auf dem Steg, den er sich aus Holzpaletten bis ans Wasser gebaut hat, obwohl Naturschutzgebiet. Bei sich ist er nicht so pingelig wie bei den Fischern. Die Schwäne haben sich inzwischen an ihn gewöhnt, die Jungen sind sogar so zutraulich geworden, dass sie zu seinen Füßen ruhen, während die Eltern sich im See treiben lassen. Es befällt ihn Schmunzelei, wenn er denkt, dass seine imaginäre Katze ihn auf Schritt und Tritt folgt und wie die Schwanenvögel wohl reagieren würden, wenn sie der Katze ansichtig würden.

Er genießt das Vertrauen dieser Tiere, belohnt mit Rosinenstückchen vom Vortage, die er sich von der Bäuerin dafür geben lässt. Ein eigenartiges Bild, sitzt er mit den Schwänen am Ufer, in sich versunken, unförmig in dem langen Parka, den klobigen Gummistiefeln, ab und an sich eine Rosine in den Mund steckt, den Teig den Jungen zu bröckelt, den Eltern auch mal einen Brocken zukommen lässt. Einsam sieht er aus, rührend würde er selbst dazu sagen, wenn er sich so sehen könnte, denn Einsamkeit ist für ihn nicht mehr existent. Er hat sie sich abtrainiert, fühlt sich nur ganz selten allein, denkt nur manchmal an die Katze, fantasiert nur wenig, will nicht mehr unkontrolliert von seinem Gehirn beschäftigt werden. Beschäftigung bedeutet für ihn, nichts Ernsthaftes tun, nichts mit Hingabe, nichts mit Können. Nur etwas tun, um etwas zu tun, kommt für ihn nicht in Frage. Unsinnig, dann besser bewusst nichts tun. Nur die Luft aus- und einatmen, die Augen geschlossen oder geöffnet, innerlich eine Melodie im Magen kreisen lassen. Wenn er so in sich ruht, wirkt sein Körper weich, seine Gesichtszüge wie die eines alten Kindes. Ein kleines Lächeln, in sanft gewölbten Lippen, zärtliche Faltenfädchen um die Augen. Er denkt, dass es gut wäre, so zu sterben. Zack – Aus.

Sein Oberkörper würde nach vorne fallen … in die Nussschalen. Also schiebt er die Holzschale an den Rand des Tisches, ebenso das Weinglas. So würde man ihn finden, mit friedlicher Miene und sie würden sagen: „Gut ist er gestorben und ein schöner Tod!“ Nur die gemeine Anna, denkt er, hätte bestimmt einen dummen Spruch parat. Die gemeinste Frau in seinem Leben, dennoch denkt er ihr, öfter am Tage.

Wer aber sollte ihn finden? Er würde niemandem fehlen, ein ungeheurer Zufall, wenn gerade einer seiner seltenen Besuche erschien. Gut, dass er keine Katze hat, die würde elendlich verhungern oder würde sie ihn anfressen. Er lacht, während er sich ausmalt, wenn ihn die gemeine Anna auffände, empfangen von einer gigantischen, fetten Katze, die ihm die Beine abgefressen hat. Er vertreibt diese Gedanken, stellt sich stattdessen vor, wie es wäre, auf dem See zu sterben. Mitten auf dem See, in einem Boot bei Nacht – Vollmond könnte es sein. Er würde spüren, wie sein Herz langsamer und langsamer schlägt, liegend auf dem Rücken, in die Sternennacht blickend. Vielleicht brächte er es sogar noch fertig, eine Melodie in seinem Körper zu empfinden. Ob er sich ein Boot zulegen sollte? Aber es ist verboten auf dem See zu rudern. Aber nachts, nachts … Ach was, kein Boot, keine Katze, alles nur Ballast.

Ich kann es nicht deuten, würde es aber gerne wissen, was es auf sich hat mit dem See, bei ihm. Natürlich weiß ich seine Gedanken, aber seine Gefühle nicht. Formt er seine Gefühle nicht in Worte, so sind sie mir verschlossen. Wenn er nicht mehr bewusst denkt, dann gelingt es mir, mich von ihm zu lösen, begebe mich hinaus in die Mitte des Sees und versuche zu begreifen, was er wohl fühlt. Es ist gut so, dass er mich nicht fühlen kann, nicht sehen, doch manchtags frage ich mich, ob er etwas ahnt, starrt er so lange in sich hinein.

Ich kenne Mel seit der Sekunde, als er in seiner Mutter aufgenommen wurde. Noch im Kriege, am Heiligen Dreikönigstag, deswegen Mel, von Melchior. Er war so winzig, dass er bei der Geburt zwischen den mächtigen Schenkeln fast nicht zu finden war. Sein erstes Atmen, das Öffnen der Augen, den ersten Laut aus seiner Kehle, ich empfing seinen ersten Gedanken. Obwohl mir seine Gedanken alle Zeit zugänglich waren, sind, werde ich aus Mel nicht schlau. Er ist unberechenbar, nichts ist vorhersehbar bei ihm, plötzlich, spontan, überraschend, fast unmenschlich. Er wundert sich nie über sich selbst, er akzeptiert seine Fehler, er ist sich seiner bewusst. Weiß, dass kein Mensch vor und nach ihm, identisch mit seiner Person, körperlich noch geistig. Aus diesem Bewusstsein stammt sein starkes Selbstwertgefühl. Mel denkt und das erheitert und erschreckt ihn zugleich, dass, wenn er gestorben ist, etwas unwiederbringlich vorbei ist. Dennoch hat er keinen Ehrgeiz, etwas von sich zu hinterlassen, was an ihn erinnern würde. Er ist ausgezeichnet zufrieden, dass er sein Leben bekommen hat, lebte und lebt es mit all seiner Energie, bewusst seiner Einmaligkeit. Nun überfällt ihn gleich sein Schläfchen.

Er ruht im Sitzen, die Augen so weit geschlossen, dass er durch die flatternden Wimpern gerade noch Licht sieht, wiegt sich leicht hin, her, atmet tief, langsam durch die Nase. Er hat sich dieses Sitzschlummern angewöhnt, denn legte er sich nieder, verfiele er in Kürze in Alpträumigkeit, erwachte dumpf, zerschlagen. So im Sitzen erholt er sich und nach einer halben Stunde löst er sich aus der konzentrierten Ruhe.

Mel fiel es ausnehmend schwer, in der Anfangszeit seines Alleinlebens ruhig und ausdauernd zu schlafen. Es plagten ihn existentielle Ängste, Schauderträume, das Bett erschien ihm so groß wie der See, und er lag unbehaglich in kaltem Schweiß. Mit Anna – als diese noch nicht gemein – verbrachte er die Nächte, in sich ruhend, im selbstverständlichen Schlaf. Ihre Anwesenheit beruhigte, doch sobald sie sich an ihn schmiegte, erwachte er, erwachte bei der leisesten Berührung, rückte von ihr ab, lauschte dann so lange ihrem gehauchten Atem, bis er in den gleichen Rhythmus und wieder in Schlaf verfiel. Auf Sex mit der gemeinen Anna hätte er verzichten können, aber nicht auf die gemeinsame Nachtruhe. Das, was ihn im Besonderen mit ihr verband, die Sicherheit spendende Zweisamkeit der Nacht.

Mel erwachte stets vor der gemeinen Anna, dösend überdachte er seine Träume, bewegte sich nicht, sonst glaubte sie, er wolle sich aus dem Bett stehlen, verklammert sich sogleich an ihm, um ihre Morgenlust zu stillen. Dies geschah schnell, emotionslos. „Sie masturbiert mit meinem Penis“, dachte er bei sich. Blieb er aber liegen bis sie erwachte, war sie schmusig wie ein Kätzchen und er genoss seinen Orgasmus in ihrer Scheide. So schwierig wie es am Tage mit ihr war, so leicht und zufrieden verbrachte er die Nächte mit der gemeinen Anna.

Allmählich lernt er, sich aus den Träumen zurückzuziehen, auszusteigen, sie zu beenden. Heute lächelt er im Schlaf, wenn die gemeine Anna auftaucht und beim ersten Wort, stößt er sie aus seinem Kopf. Stattdessen lässt er die Bäuerin sich darin ausbreiten, träumt sie schön - war sie ihm doch zu korpulent - gestattete ihr Anzüglichkeiten und liebt sich selbst, mit ihrem Bild.

Als Mel im Schlafe, sah ich sie, bei einem Besuch im Bad und sie war wirklich zu dick für ihn, misst Mel Frauen doch noch immer an der kindlichen Körperlichkeit der gemeinen Anna. Als er die gemeine Anna das erste Mal zu sehen bekam, beeindruckte ihn besonders ihre schulmädchenhafte Magerkeit. Sie maß keine eins sechzig und ihre zierliche Zerbrechlichkeit erinnerte ihn ein wenig an diese Frau mit Glasknochenkrankheit, die er bei Freunden kennen gelernt hatte. Ein Menschenpüppchen.

Eben bei diesen Freunden wurde ihm die gemeine Anna vorgestellt. Er hatte sich später einmal ausgedacht, ob sie nicht so gemein wäre, hätte sie ebenfalls diese Glasknochenkrankheit, und er könnte sie in dem kleinen Räderstühlchen herumschieben und Anna wäre dankbar für seine Liebe. Oft hatte Mel dies gedacht, wenn die gemeine Anna wieder einmal einen ihrer furiosen Anfälle gehabt hatte. Wäre ihre Person so durchsichtig wie ihre Haut gewesen, Mel hätte alle Finger von ihr gelassen.

Zu regnen hat es begonnen, Mel sein Nickerchen beendet, sucht die Seelinie nach den jungen Schwänen ab, doch selbst mit dem Fernglas sind die noch grauen Vögel in dem bleiernen See nicht auszumachen. Sein Mund ausgetrocknet vom roten Wein, er spürt sein Gaumenzäpfchen hart wie ein Kern im Rachen, dennoch kann er sich nicht aufraffen Wasser zu holen. Den Kopf in die Hand gestützt, sodass sein Kinn Falten schlägt, die Lippen wulstig werden, seufzt vor sich hin. Auf seinem Bett würde er gerne liegen, denkt er, zugedeckt mit der leichten, weichen Decke, dem Getrommel des Regens zuhören, der auf das blecherne Vordach über dem Eingang schlägt. Aber Mel weiß, wenn er jetzt aufsteht, verliert er diese meditative Lethargie, die so wohltuend ist. Musik wäre gut, doch um an das Radio zu gelangen, müsste er sich auch bewegen. Also inszeniert er ein Lippenblasorchester, mit großer Instrumentierung. In seiner seichten Ermattung gibt er erstaunliche Bläsereien von sich.

Kapitel 2 Miriam

Ein reales Instrument kann Mel nicht spielen. Improvisiert er auf seiner Mundharmonika, dann hat er getrunken. Mel betrinkt sich nie so sehr, dass er in diese weinerliche Melancholie gerät. Er vertrinkt sich ab und zu, ist dann bedudelt, beschwipst, mag sich dann besonders, schreibt ein Gedicht oder spielt eben Blues, ziemlich atonal, dennoch mag er es. Gitarre erlernen, um in der Band seiner Mitschüler zu spielen, wollte Mel in seiner Jugend. Sein Kopf wollte, doch seine Hände nicht, also ließ er es. Er verschaffte der Band Auftritte, wurde zum Manager ernannt. Aber als Manager bekam er keine von diesen Groupies und erst recht nicht, weil er keine langen Haare hatte. Das hatte ihm seine Mutter untersagt und ihr konnte er nicht widersprechen, liebte er sie von ganzem Herzen. Sie, spielte Klavier, nannte Mel ihr Männlein und er schlief bis in die Pubertät bei ihr im Ehebett.

Die Mutter sagte, er hätte keinen Vater und Mel akzeptierte dies, denn er wollte ohnehin keinen.

Andere Jungs beneideten ihn, denn ihm befahl kein Vater. Seine Mutter bat ihn. Mel bitte keine langen Haare… Mel, bitte esse noch ein bisschen … Mel, bitte halte dich gerade, Mel, wie oft muss ich dich noch bitten. Ihm gefiel seine Mutter sehr gut. Sie war groß, schlank, trug den roten Pferdeschwanz bis ins hohe Alter. Eine feine gerade Nase, einen gutmütigen vollen Mund, dunkelbraune sanfte Augen, hohe Brüste, langgliedrige schmale Hände und überall Sommersprossen. Wenn sie am Wochenende solange im Bett blieben, dann bereitete es Mel großes Vergnügen diese Pünktchen zu zählen. Sie lag auf dem Bauch, er neben ihr und fing auf ihren Schultern an, zählte sich hinab über den Po zu ihren Waden, dort hörten die Sprossen abrupt auf. Seiner Mutter bereitete diese diffizile Punktmassage ebenso freudiges Vergnügen. Beim nächsten Mal überprüfte Mel, ob ein neuer Spross dazu gekommen. Sie lagen eng zusammen, erzählt er sich und die Mutter biss Mel, wenn er ein Fürzchen auf ihren Bauch prallen ließ. Ihre gespielte, schamhafte Empörung amüsierte Mel und sie glucksten, lachten zusammen und jeder liebte den anderen am meisten im Leben. Nach einem ebensolchen, liebevollen Gerangel lagen sie friedlich neben einander unter dem Leintuch, mit dem sie sich des Sommers bedeckten und plötzlich spannte sich über Mels Schoß ein kleines Zelt auf. Während die Mutter lächelnd seine erste Erektion enthüllte, war es ihm zuerst ein wenig peinlich, aber als er sah wie stolz die Mutter sein Männlein betrachtete, war er es auch. Die Lehrerin in ihr nützte diese Gelegenheit, um ihn aufzuklären. Dieser Tag wurde nun jedes Jahr als Männleintag gefeiert, bis Mel das Haus verließ.

Nur das Ehebett erinnerte an den Vater, nachdem er niemals fragte. Als Mel geboren, jagte die Mutter den Mann aus dem Haus. Er hatte mit ihr das Haus gebaut, er hatte mit ihr Mel gezeugt und das war alles, was sie wollte. Sie hatte diesen Handwerker nie geliebt, der Satie nicht von Brahms unterscheiden konnte.

Mel musste das gemeinsame Bett verlassen, nachdem sie ihn beim Onanieren ertappt hatte. Die eine Hälfte des Bettes wurde ins Arbeitszimmer gestellt, das nun gleichzeitig sein Zimmer war. Die Trennung fiel Mel relativ leicht, zum einen weil er leidenschaftlich masturbierte, zum anderen konnte er weiterhin die Morgen der Wochenenden im Bett seiner Mutter zubringen, um plaudernd den Schlaf ausklingen zu lassen.

Mel war so glücklich, die ersten beiden Schuljahre von seiner Mutter unterrichtet zu werden. Es war zeitweise sein größter Wunsch, ebenfalls zu lehren. Aber auch nicht mit größter Anstrengung schaffte er das Abitur, was seine Mutter sehr enttäuschte, und als er seine Lehre als Tischler begann, entfernten sie sich voneinander. Er bestand die Aufnahmeprüfung einer Wohngemeinschaft, bekam dort die Mundharmonika geschenkt von seiner ersten Geliebten. Sie verbrachten eine Woche im Bett, dann hatten sie sich satt. War Mel bedudelt, bespielt er die Mundharmonika, denkt dabei nie an seine erste Geliebte, doch an das Klavierspiel seiner Mutter. Schubert, Brahms, Satie. Als Kleinkind saß er unter dem Klavier, sah dem Pedalspiel der Füße seiner Mutter zu, sie hatte lange feine Zehen, ähnlich ihrer Finger. Später saß er neben ihr, blätterte die Noten um und sie beküsste ihn dafür.

Als er Beat hörte, spielte sie ihm Jazz. Sie spielte manche Nacht in Einsamkeit, er fror in seinem Bett, stand auf und sie umarmten sich weinend. Nie hat sie ihn gebeten, sich am Klavier zu versuchen. Ob das Instrument immer noch in der Schweiz war, wohin er es verschenkt hat? Wenn in seinem Radio Klaviermusik ertönt, geht er dabei auf und ab, kann nicht sitzen.

Die Mutter lebt, doch er sieht sie nicht, kann es nicht ertragen, sie gezeichnet von der Alzheimerpest erleben zu müssen.

Ich bin öfter bei ihr, wenn Mel gedankenlos schläft und ich glaube sie erahnt mich, wird sie doch ruhiger, wenn ich anwesend bin. Unter Ängsten leidet sie, hauptsächlich Angst vor Menschen.

Sie hatte sogar Angst vor Mel, als er sie noch besuchte. Wenn die Angst beginnt, klimpert sie sich Klaviermusik mit dem Munde zur Beruhigung, wie Mel es tut, um sich zu entspannen. Die beiden sind sich sehr ähnlich. Manchtags überlegt Mel, die Mutter zu sich zu holen. Sie könnten wieder zusammen in einem Bett schlafen, und wenn ihre Krankheit für sie unerträglich würde, könnte er sie dem See übergeben. Die Fische würden sie schnell auflösen. Die Hechte, die Rotaugen, die Barsche, die Zander und vor allen die Aale. Sie dem See anzuvertrauen, findet Mel eine gute Idee. Er selbst möchte unbedingt im See bestattet sein.

Wenn Mel bedudelt ist, spricht er mit sich, spricht mit der Katze, entschuldigt sich bei ihr, dass er sie nicht zurückholen kann aus der Schweiz, der Glasknochenfrau wegnehmen. Die Katze hatte ihn genauso wenig wieder erkannt, wie seine Mutter damals. Mel spricht dann auch mit Gott. Er sitzt am See und fragt den Gott, wie er eigentlich auf die Idee mit dem Wasser gekommen. Es stört Mel nicht, ohne Antwort zu bleiben, er findet es besser mit dem Gott zu reden, als andauernd mit sich selbst, und wenn er sich fragen würde, wegen dem Wasser, bekäme er auch keine Antwort. Warum die Walnüsse Kerne haben, die aussehen wie kleine Gehirne, dies würde Mel auch gerne beantwortet haben, doch eigentlich auch wieder nicht, denn es wäre bestimmt nur eine wissenschaftliche Realität.

Der arme Melchior glaubt an den Gott. Einige Jahrzehnte hatte er den Mut, nichts zu glauben. Doch nun ist Gott logisch für Mel. Der Gott ist für ihn das kreative Alles und er schmunzelt, wenn er sich vorstellt, wie er den Fischen das Schwimmen beigebracht hat, nachdem er das Wasser erfunden. Wenn Mel das wüsste. Wie diese Welt wohl aussehen würde, wenn die Menschen das wüssten. Kindskopf, dieser Mel!

Kindskopf benennt er sich selbst. Er findet sich wohltuend kindlich. Kindlich, nicht kindisch. Kinder sind fantasievoller als Erwachsene und dass Fantasie das Bewusstsein vergrößert, dessen ist er sich sicher.

Auch wie Kinder ist er zweiflerisch und nachfragend. Die Evolution der Lebewesen ist ihm unlogisch, was war denn nun eher, das Ei oder die Henne? Auch die immer währende Ewigkeit ist ihm suspekt. Dass etwas nicht endet, ja, aber begonnen muss es doch haben.

Wenn er wüsste, wie einfach und simpel diese Dinge sind.

Mel glaubt nicht an den alten Mann mit dem Bart, er glaubt an den, der das Wasser erfunden hat. Darüber konnte er freilich nicht mit der gemeinen Anna diskutieren, sie war fantasielos im Kopf und im Schoß. Allerdings hatte Mels Fantasie nicht ausgereicht, sich vorzustellen, was in dieser kleinen, zierlichen, süßen Person für eine Gemeinheit innewohnt. Die gemeine Anna hatte Mel einmal, der im Sonnenbad auf einer Liege eingeschlafen war, Papierstreifen zwischen die Zehen gesteckt und diese entzündet. Als Mel vor Schmerzen auf und davon sprang, lachte sie so sehr vor Vergnügen, dass sie sich in die Hose nässte. Mel war erstaunt, als er sie nach dem Grund dieser Bosheit fragte, und erfuhr, dass sie dies in einem Film gesehen und eben nachprobiert hatte. Jedes Mal, wenn er sich beim Duschen die Zehen einseift, erinnern ihn die schrumpeligen Narben an Annas Gemeinheit.

Er überlegt, den Blick auf dem See ruhend, dass es genial wäre, ein Haustier zu halten, das darauf trainiert wäre, ihn zu bedienen. Ein Äffchen könnte ihm die Flasche Wasser bringen, den Radio einschalten…

Es wundert ihn, dass er an ein Tier denkt, nicht an einen Menschen der bei ihm lebte. Menschen tun nichts umsonst, ist sein sofortiger Gedanke. Ein Mensch schon, lächelnd denkt er an seine Mutter. Sie hat ihn bedient ohne Bedingung, sie hat nach seinen Wünschen gefragt, hat Wünsche in ihm erweckt. Freilich erbat sie sich manchmal eine Gegenleistung, aber die war nie schwierig zu erfüllen. Ob sie ihn denn dann wieder erkennen würde, wenn er sich wieder einmal zu ihr ins Bett legte? Die Pflegerinnen würden die Polizei rufen. Und wenn er sie an ihr gemeinsames Geheimnis erinnerte, würde sie sich dann seiner erinnern?

Als er sie das erste Mal beim Stehlen sah, überraschte ihn das nicht. Sie steckte die Cremes, die Lippen- und Augenbrauenstifte in ihren Rocksaum, hob die Bluse darüber, als wäre es das Normalste der Welt. Sie achtete nicht darauf, ob sie jemand beobachtete. „Das ist eine Krankheit, Männlein und dein Vater hat es im Suff verraten, am Tage der Hochzeit vor versammelter Tafel. Dafür hasste ich ihn. Die Leute lachten aus Verlegenheit, nur er brüllte im Spaß. Du darfst dies nie verraten und selbst darfst du nie stehlen, verspreche mir das, wenn du mich liebst.“ Er musste es beschwören, sie besiegelten es mit einem Kuss und diesem langen, tiefen Blick in die Augen. Regelmäßig gingen sie auf kleine Raubzüge. Ruhig, kühl war sie bei den Diebereien, aber sobald zurück auf der Straße, errötete sie, kam in Hitze und Schweiß. Mel lacht gurrend aus dem Hals, setzt eine liebevolle Miene auf, denkt daran, wie es war, wenn sie zuhause ankamen. Mutter hüpfte ungeduldig auf der Stelle, wenn er nicht geschwind genug die Wohnungstüre öffnete, spurtete sie sofort zur Toilette. Er lauschte auf diesen geraden, kräftigen, zischenden Urinstrahl. Glucksendes Wasser, danach ein erleichternder Seufzer, die Toilettenspülung, das Kleiderrascheln, Handwaschbecken, die Sekunden Stille, in denen sie in den Spiegel guckte, ihr Haar richtete, und dann trat sie zufrieden aus der Türe. Währenddessen hatte er sein Mäntelchen ausgezogen, seine Schühchen neben den Schirmständer an der Flurgarderobe gestellt und saß nun seinerseits mit geröteten Wangen am Küchentisch.

Marian stellte sich ihm gegen über auf, quietschte ein Mädchenlachen, zeigte das Diebesgut vor, das sie in der Toilette ausgepackt hatte. Aus dem viel zu großen, ausgesteiftem BH, aus dem extra breiten Rockbund, dem doppelten Strumpfband. Sie stahl nur kleine Dinge, alles was mit Makeup zu tun hatte, das sie nach und nach verschenkte, weil sie sich nie schminkte. Nur die Parfumfläschchen behielt sie, und eine ganze Sammlung stand auf dem WC Spülkasten. Marian freute sich diebisch, wenn Mel anerkennend staunte, da er dies oder das gar nicht bemerkt, als sie es genommen hatte. Öfter waren auch kleine Dinge für ihn dabei. Ein Taschenmesser, ein Matchboxautochen, eine Lupe, ein Döschen Traubenzucker, Schokolade, Plastikuhr, einmal sogar ein Kompass.

Ein einziges Mal nur in all den Jahren hatte man sie verdächtigt, sie wurde durchsucht, er auch. Nichts wurde gefunden, doch als sie auf der Straße standen, direkt vor dem Geschäft, stupste Marian in an, streckte die Zunge heraus auf der zwei Ringe lagen. Er war perplex ob dieser Raffinesse und knuffte seiner Mutter begeistert in die Seite, bevor sie sich umarmten. Es war so aufregend für ihn, wenn sie den Drang zum Dieben verspürte, ihn fragte, ob sie losgehen sollten. Auf dem Weg bekam sie rote Flecken am Hals, und Mel kribbelte es im Bauch.

Wie seiner Mutter versprochen, hat er niemals in seinem Leben etwas an sich genommen, das ihm nicht gehörte. Als Mel eines Tages, um die gemeine Anna zu amüsieren, ihr von dem Gediebe erzählte, quakte sie nur, „ein schönes Beispiel für ein Kind, kein Wunder.“ Schon damals hätte er hellhörig werden müssen, doch war er taub vor Liebe.

Kapitel 3 Die gemeine Anna

Beim letzten Besuch der gemeinen Anna hier, vor sechshundertzwölf Tagen, sprach sie auch nicht gut über Marian. Mel wunderte sich damals, dass sie ihn überhaupt aufsuchte, zumal sie vorerst auch nichts von ihm wollte. Nachsehen, wie es gehe, ob er zurechtkomme, wollte sie wissen, ob es ihm schlecht gehe, das würde sie interessieren, wusste er, dass er einsam, verwahrlost war, das würde ihr gefallen. Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen, über das Haus, die Ordnung herum und darin. Es roch köstlich nach frischem Brot, das Mel gebacken und er war gerade dabei ein Tablett, mit Wein, Schinken und Oliven in den Garten zu tragen, als sie ohne anzuklopfen in der Türe stand, ihm gegenüber. Vor Überraschung blickte er ihr starr in die Augen, sie hielt seinem Blick stand, bis zu ihrer zynischen Begrüßung. „Na, du Melchior!“ „Du Melchior du, du bist vielleicht ein Melchior…“ Das waren ihre Bezeichnungen für ihn, nie hatte sie ihn Mel genannt. Sie bediente sich von dem Tablett, das er immer noch vor seiner Brust hielt, stolzierte kauend durch den Wohnraum, inspizierte schamlos. Mit einer Olive in den spitzen Fingern deutete sie aus dem Fenster zum See, an dem sie Gefallen fand. Vehement verweigerte Mel ihr darin zu schwimmen, mit der Begründung des absoluten Naturschutzes. Es wäre wie eine Entweihung für ihn gewesen, die gemeine Anna in seinem See. Also saßen sie an dem Tisch im Schatten des Walnussbaumes und sie schenkte sich Wein ein in Mels Glas. Als er zurück kam mit einem Glas für sich, hatte sie Schuhe und Strümpfe ausgezogen, die Füße auf seinen Stuhl gelegt, also ging er nochmals hinein , brachte einen Stuhl und eine Flasche Wasser mit, aus der sie sogleich begierig trank, ihn grinsend ansah, als sie einen langen grollenden Rülpser von sich gab.

Mel hatte noch kein Wort, kein einziges Wort gesprochen, so fragt er nun „Und sonst geht’s dir gut?“ Wie auf Stichwort schnatterte sie los, mit ihrer ausdruckslosen Stimme, den See nicht aus dem Blick lassend. Die Eigentumswohnung, die gewaltigen Reisen, die beiden Autos ihres Lebenspartners, wie sie ihn benannte. Den neu angelegten Garten, den Hund und ihre Mutter, die mit über Sechzig noch zu studieren angefangen hat. Mel bat seinen Gott, er möge die gemeine Anna verschwinden lassen, aber er erhörte ihn nicht. Wie nie.

So saßen sie bis die glutrote untergehende Sonne sich im See spiegelte, Bewunderung in ihr auslösend, die sich alsbald im Sonnenball Thailands auflöste. Selbst die Walnussbäume waren in Thailand eindrucksvoller. Erst Recht die Seen. Ach Gott, und erst die Katzen dort und in Thailand hatte sie diesen Lebenspartner kennen gelernt, auf dem Golfplatz. Während die gemeine Anna Thailand pries, konnte er ihr Profil studieren. Fältchen hatte sie um die Augen bekommen. Feine winzige Spinnennetzchen. Der Mund etwas sinnlicher, obwohl die Unterlippe noch schmaler geworden. Mel mochte sehr ihren Mund, nicht aber ihre harten Küsse. Ihre Cleopatra-Nase mit den sensiblen Flügelchen besänftigte seine Ungeduld über ihr langes Bleiben. „Sie wird bis zum Tode schön sein“, dachte Mel.

Das wird sich herausstellen! Was will sie hier, fragte er sich ein ums andere Mal. Sie ist doch nicht gekommen, um mit mir unter dem Baum zu sitzen und zu plaudern. Er wollte sie aber auch nicht danach fragen. Sie hatte aufgehört zu palavern, sah Mel lange an. Dieser wünschte sich nichts sehnlicher, als eine Katze auf dem Schoß, die er streicheln, liebkosen könnte, um dem peinlichen Schweigen zu entgehen, als die gemeine Anna plötzlich aufstand, gemächlich ihrem Kleid entschlüpfte, dem Slip entstieg und lässig auf den See zuging, mit beschwingtem Hinterteil.

Das beschwingte Hinterteil erdachte Mel, dem außerdem ihre rasierte Scham aufgefallen war. Die kräftigen blauen Adern in den Kniekehlen und die kleine tätowierte Spinne zwischen ihren Schulterblättern. „Komm schon, du Melchior!“ forderte die gemeine Anna und Mel entließ seine Kleider bis auf die Boxershorts. Er hatte keine Meinung zu seinem Tun.

Lau war die Wassertemperatur in der Uferzone, doch umso mehr sie in die Mitte schwammen, häuften sich diese eiskalten Stellen. Der See war schwarz und die reflektierenden Lichter des Fischerufers ließen ihn noch unergründlicher erscheinen. Er konnte sie nur durch die blasse Helligkeit ihres Gesichtes wahrnehmen und dem sanften Geplätscher ihrer Schwimmzüge. Sie schwammen so nah an das Ufer, bis die Fischers als Personen erkennbar waren. Sie konnten gerade stehen, fühlten die Kieselsteine im Schlick. Mel klärte sie flüsternd über die Fischers auf, die sich in langen Schatten um das Feuer bewegten.

Herr und Frau Fischer waren nackt und es sah so aus, als tanzten sie um das Feuer, was die gemeine Anna so erregte, dass sie im Wasser pupste, Blasengebrabbel hinter ihr aus dem Wasser stieg. Fast wäre sie in lautes Gelächter ausgebrochen, hätte Mel ihr nicht den Mund zugehalten. Doch einer der Hunde, dieses schwarze Biest, wie Mel ihn nennt, hatte sie anscheinend bemerkt, denn er lief hysterisch am Ufer auf und ab, bevor er sich zähnefletschend ins Wasser stürzte. Mel und die gemeine Anna standen wie gebannt im Wasser, so nahe zusammen, dass Mel ihre Hüfte an der seinen spürte. Sie konnten von dem Hund lediglich die gelb leuchtenden Augen sehen, sein Knurren und sein hecheln hören.

Mel dachte, dass ihm diese Frau nur Unglück bringt. Warum war sie nur gekommen und weshalb ist er mit ihr in den See? Der Hund kam näher, doch hatte er aufgehört zu knurren, zu bellen. Stattdessen japste, jaulte er und ab und zu verschwanden die bedrohlichen Augen im Wasser, tauchten ein Stück näher wieder auf. Mel hoffte, dass dies anscheinend schlecht schwimmende Tier es nicht schaffen würde, doch ehe sie sich versahen, klammerte sich der halb ertrunkene Hund verzweifelt an Mel und als dieser ihn auf den Arm nahm, leckte der ihm das Gesicht. Das Gesicht der gemeinen Anna war so bleich wie der silberne Mond, der maskenhaft aus dem Wasser strahlte. Ganze siebenundzwanzig Sekunden hatte Mel vergessen zu atmen, sog nun gierig die Luft ein und stieß sie erleichtert aus. Der Hund hatte seinen Kopf auf Mels Schultern gelegt und Mel watete mit ihm an Land. Die Fischers, vom Feuer beschienen, standen in rötlichen Silhouetten am Ufer. Mel ließ den Hund ein paar Meter davor los, schubste ihn von sich und der paddelte hektisch an den Strand, schüttelte sich das Wasser aus dem Fell und raste wie von der Tarantel gestochen ein ums andere Mal um den Scheiterhaufen. Mel ließ sich rückwärts ins Wasser fallen, schwamm ruhig, die Fischers nicht aus den Augen lassend, zur gemeinen Anna zurück, die steif, wachsbleich, bibbernd, mit großen Augen an der gleichen Stelle stand. Sie legte sich ebenfalls auf den Rücken, als Mel sie erreichte, und sie glitten fast lautlos dahin, bis sie das Schilf spürten.

Erst als sie aus dem Wasser stiegen, bemerkte Mel den Verlust seiner Shorts. Die gemeine Anna zitterte, klapperte mit den Zähnen und Mel dachte, dass er so was noch nie gehört. Die Flaumhärchen standen senkrecht, als er ihre Gänsehaut abtrocknete. Sie hatte noch keine Worte, sah ihn aber beharrlich an. Er hatte ihren zarten Körper in die große Wolldecke gewickelt, saß am Tisch, trank ein Glas Wein. Das Ihre stand unberührt auf dem niedrigen Schemel von Mels Bett, in dem sie lag. Sprachlos! Allweil suchte sie seine Augen, trafen sich ihre Blicke. Er konnte nicht lange standhalten, blickte in das dunkle Fenster, in sein Spiegelbild. Er sah sich mit entschlossener Miene, fand sich älter als er war. Einen amüsierten Mund bemerkte er. Sie wird doch nicht hier übernachten wollen, befürchtete er. Auffordern zum Gehen konnte Mel sie im momentanen Zustand auch nicht. Auch ihm war kalt, hätte sich gerne niedergelegt, doch nicht zu ihr, denn womöglich hätte sie das falsch ausgelegt.

Ich habe Mel noch nie ratlos erlebt. Die Gedanken glühten in seinem Gehirn, rasten durcheinander. Selbst mir fiel es schwer, ihnen zu folgen.

Auf keinen Fall würde er sich mit ihr einlassen. Sexuell, dachte Mel. Es war ihm so unbehaglich, dass Übelkeit in ihm aufstieg und als er sich endlich erhob, um nach draußen an die Luft zu gehen, fragte die gemeine Anna ziemlich schroff: „Zu Essen gibt es bei dir wohl nichts, du Melchior?“

Etwas zu tun, war erleichternd für Mel. Er schnitt von dem Brot, bereitete Spiegeleier in der Pfanne, bestreute den angemachten Käse mit Schnittlauch, viertelte Tomaten, deckte nebenbei den Tisch. Sie erhob sich vom Bett, entfaltete die Decke, dass er ihre Nacktheit wiederum zu sehen bekam, bevor sie sich erneut einwickelte, zu Tisch schritt, sich umständlich auf den Stuhl niederließ. Sie wartete gar nicht erst ab, bis Mel sich setzte. Leerte mit einem Zug das Glas Wein, rülpste, kicherte, drückte ein Brotstück erbarmungslos in den Eidotter, drehte, wendete es darin, steckte es im Ganzen in den Mund. Auch das hatte er nie an ihr gemocht. Mel aß um den Dotter herum. Erst das Eiweiß, zum Schluss dippte er das zarte Gelb mit kleinen Brotstücken auf. Die gemeine Anna stach mit einem Finger in den Käse, belutschte diesen, bevor sie mit quengelnder Stimme behauptete: „Du bist mit diesem Köter bekannt und lässt mich in der Angst. Fast wäre ich darauf hereingefallen. Du Angeber!“

Diese Spitzfindigkeit nahm Mel zum Anlass, sie an ihren Aufbruch zu erinnern. Daraufhin bekam sie einen roten Kopf, kniff für einen Augenblick Mund und Augen zusammen, trank in aller Ruhe schweigend ein weiteres Glas Wein. Danach zog sie sich betont langsam an, trat ganz nahe an Mel heran, der aufgestanden war, um sie an die Türe zu geleiten, pickte ihn mit spitzem Finger in seine Brust, sah ihm gerade in die Augen und fauchte: „Du bist hässlich alt geworden, Mel!“

Es war zum ersten und einzigen Mal, dass sie ihn Mel genannt. In diesem Gedanken blieb er noch vier Minuten regungslos stehen. Sah starr durch die Türe in die Nacht. Er atmete kräftig. Ein leichtes Zittern durchschauerte seinen Körper und er rief ein wenig heiser: „Und du bist noch schöner und gemeiner als je zuvor!“ Dann nahm er den von ihr benutzten Teller, das Besteck, warf es mit samt dem Glas hinter dem Toilettenhäuschen in den Schutt. Die Wolldecke steckte er in eine Plastiktüte, um sie am nächsten Tag in die chemische Reinigung zu bringen.

Kapitel 4 Die Bauersfrau

Durch das offene Fenster strömt süße Luft. Mel riecht die Dahlien. Er sieht hinaus, bewundert den kleinen Blumenwald, den jede Menge Insekten bewohnen. Geht er freitags in den Bauernladen und blühen besonders schöne Dahlien, dann schneidet er einen buschigen Strauß für die Bäuerin. Sie lächelt ihn dann so liebevoll an, dass Mel sich liebkost vorkommt und ebenfalls dies von Herzen kommende Lächeln aufsetzt. Was rührend aussieht, stehen sie sich so gegenüber. Sie unterbricht die Szene, holt aus dem Nebenraum den blauen Krug, stellt die Blumen hinein und die ganze Pracht auf den Ladentisch. Während Mel noch immer selig lächelt, sucht sie ihm in aller Ruhe ein dickes braunes Ei nach dem anderen aus dem großen, grobgeflochtenen Holzkorb.

Morgen ist Freitag und leuchtend bunte Dahlienköpfe hängen im Grün. Er wird ihr wieder einen Strauß bringen. Er sieht sie vor sich in ihrer weichen Molligkeit, denkt, dass sie oft wochenlang der einzige Mensch ist, mit dem er spricht. „Mit wem habe ich gesprochen in den vergangenen zwei Wochen?“ denkt er nach. Er reibt sich das Kinn mit der Hand, tippt sich mit dem Finger an die Nasenspitze, massiert die Wangen, blickt ratsuchend an die Zimmerdecke, bläst die Backen auf, pustet sie leer und es fällt ihm niemand ein.

„Habe ich vierzehn Tage mit niemandem gesprochen?“ fragt er sich. „Mit niemandem geredet? Habe ich überhaupt einen anderen Menschen gesehen?“ Die Fischers habe ich gesehen, vom Steg aus. Zwei helle Flecken am Ufer gegenüber, den Mann auf dem Damenrad, der in dem Korb auf dem Gepäckträger zwei Enten transportierte, der Briefträger war da, brachte eine Ansichtskarte mit Grüßen aus Bad Berleburg von Rita. Das war es, grübelte er. Nein! Nein! Da waren noch die Kinder, die das Ufer entlang hampelten, diese uralte Frau mit der Alditasche voller Kiefernzapfen, die ihn nach der Uhrzeit fragte, bei seinem täglichen Rundgang um den See. Aber das war’s, kann er nachdenken wie er will.

Mel weiß nicht, wie die Bäuerin heißt.

Er denkt, sie heißt Angelika. Sie redet hauptsächlich über Krankheiten und Mel amüsiert sich, denn er leidet unter keiner. So hat er Gelenkschmerzen erfunden, um auch einen Beitrag leisten zu können. Dafür bekommt er von ihr Brennesselpaste, um sich damit einzureiben. Mel jagt damit den Ameisen Angst ein und sie meiden seinen Vorratsschrank. Die Bäuerin hat schmerzende Venen, spricht frank und frei über ihre problematischen Mensen, die Gallensteine und die ewige Malaise mit den Zähnen. Sie spricht nie über ihren Mann.

Mel bildet sich ein, sie appetitlich zu finden, weiß insgeheim, dass sie zu schwer, fantasiert sie sich prall und fest im Fleisch, in seiner Onanie. Wenn sie mit dem deftigen Leib auf ihm liegt, ihn zudeckt, wie ein fleischliches Plümo, zittern Mel die Beine.