Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Französisch

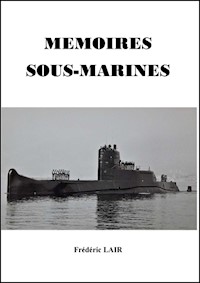

Mon précédent ouvrage intitulé Vocation Sous-Marinier avait pour seule ambition de faire découvrir aux non-initiés un univers aussi mystérieux que passionnant. Néanmoins, nombreux sont les "vieux loups" qui auraient souhaité retrouver dans un second livre, quelques anecdotes de leurs anciens frères d'armes, et surtout l'ambiance des sous-marins "classiques". Nostalgie, quand tu nous tiens... Eh bien ! c'est chose faire, car ces Mémoires donnent la part belle à des souvenirs plus reculés... et plus de TRENTE amis sous-mariniers y ont contribué. Qui plus est, cet ouvrage est à nouveau illustré au moyen de photos d'époque exceptionnelles. II nous rappelle toutefois que la vie à bord de ces bateaux n'est pas dénuée de risques... Illustration de couverture : le Gymnote. © Photo Marius Bar - Toulon

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mémoires Sous-Marines

Mémoires Sous-MarinesQuatrième de couvertureAvant-proposLa palme revient au BoscoUn Bosco peut en cacher un autre…C'est pas sorcier...Dans nos coeurs à jamais...Tous les crayons n'ont pas... bonne mine !L'Archimède... par principe !Soldat avant tout.Un amiral au verbe hautEruption en plongéeLe passage de la « ligne »Clin d'oeil aux Mécanos...Il était... deux fois le Gymnote (dit le Fer à repasser)Les sous-mariniers ont du coeur !Tristes jours que ceux-làChaud dedans !Un sous-marinier aux championnats de France militaires de cyclo-cross.Quand le risque devient fatalitéIl y eut aussi de très bons momentsLe petit pont de boisUne nouille peu ordinaire...Impossible n'est pas sous-marinierEscale atypiqueLa Flore dans tous ses étatsUn brin de légèretéAu coeur de l'actionIl s'en faut parfois de peu...Le boula bourréIntervention à risque... et système D !C.Q.F.D.Les boîtes noiresCoup de théâtre !Au hasard d'une missionTouché... mais pas coulé !Incident sans conséquenceUn chaudron nommé "Vulcain"Retour sur l'ArgonauteVentre creux... hommes grincheux !Quand on se prend une gifle imméritée...Fin de carrière mouvementéeGLOSSAIRERemerciementsPage de copyrightMémoires Sous-Marines

Quatrième de couverture

Mon précédent ouvrage « Vocation Sous-marinier » avait pour seule ambition de faire découvrir aux non-initiés un univers aussi mystérieux que passionnant.

Néanmoins, nombreux sont les vieux loups qui auraient souhaité retrouver dans ce livre quelques anecdotes de leurs anciens frères d’armes, et surtout l’ambiance des « classiques ». Nostalgie, quand tu nous tiens…

Eh ! bien, c’est chose faite, car ces Mémoires donnent la part belle à des souvenirs plus reculés, et plus de trente amis sous-mariniers y ont contribué. Qui plus est, cet ouvrage est à nouveau illustré de photos d’époque souvent exceptionnelles. Il nous rappelle toutefois que vivre à bord d’un bateau noir n’est pas exempt de risques…

N’oublions jamais nos frères disparus.

Illustration de couverture : le Gymnote.

© Photo Marius Bar - Toulon

Avant-propos

Vous avez été nombreux à me témoigner vos encouragements et vos compliments à l’occasion de la sortie de mon premier ouvrage « Vocation Sous-marinier ».

Vous avez été plus nombreux encore à regretter de ne pas y avoir contribué. Comme l’a dit avant moi un grand homme : « Je vous ai compris ! » Grâce à ces « Mémoires sous-marines », vous avez donc eu tout loisir d’exprimer vos souvenirs, vos anecdotes les plus marquantes, et d’expliquer les principales facettes de vos fonctions à bord de vos bateaux noirs. Certes, certains souvenirs remontent à 30 ou 40 ans et pourraient donner lieu à l’une ou l’autre approximation. Les lecteurs ne vous en tiendront pas rigueur.

Amis sous-mariniers, ce livre est le fruit de vos témoignages. Il vous est dédié et je vous suis une fois encore extrêmement reconnaissant de m’avoir fourni la matière nécessaire à sa rédaction. Permettez-moi de mettre à nouveau l’accent sur les sentiments de fraternité et d’amitié que nos rencontres on fait naître. Respect, les amis !

Longue vie à la sous-marinade.

Frédéric Lair

P.S. Le glossaire situé à la fin de cet ouvrage regroupe certains termes ou sigles propres au jargon des sous-mariniers. Dans le texte, ces mots sont suivis d’un astérisque *.

La palme revient au Bosco

(À l’origine, le « bosco » était le maître des marins gabiers, des « marins d’excellence » dont le rôle consistait à entretenir et manœuvrer l’ensemble du grément d’un voilier. Dans la sous-marinade, bosco signifie manœuvrier.)

Conduire un sous-marin jusqu’à son quai de mouillage, procéder à son accostage et à son amarrage, aucune de ces opérations ne tolère la moindre erreur ni la moindre approximation. Ces tâches sont confiées à un personnel hautement compétent, apte à parer à toute éventualité, et un rôle tout particulier incombe au bosco.

Mais ne devient pas bosco qui veut. Cette spécialité s’acquiert au terme d’une formation de 5 mois, à l’école de manœuvre et de navigation. À l’issue de ce cours, le matelot peut embarquer sur un bâtiment de surface ou sur un sous-marin. Dans ce dernier cas, il fait ses premières armes en double, sous l’égide d’un bosco confirmé.

Quelques semaines plus tard, il sera autorisé à faire cavalier seul… à condition de parfaire son apprentissage à travers l’obtention du Brevet Élémentaire de sous-marinier, un stage de plusieurs semaines au terme duquel il connaîtra toutes les fonctions qu’il sera amené à assumer à bord.

Détenteur de cette CGSM – c’est-à-dire la Connaissance Générale du Sous-Marin – il rejoindra désormais le bord en tant que titulaire et sera alors sous l’autorité immédiate du patron du pont.

Le « Bosco palmé » selon Jacques Lebon

Le jeune Gérard Koch connaît les premiers plaisirs de la sous-marinade à bord du Dauphin. À quatre pattes au fond de ce bâtiment qui doit rentrer en carénage*, il est chargé d’extraire les poids destinés à l’équilibrer ; des masses de 5 à 25 kilos, munies d’une poignée. Pour tout jeune marin, la manutention de 5 tonnes de fonte sur un bâtiment amarré à quai, ne constitue pas le meilleur souvenir qui soit… Disons qu’il s’agit d’une mise en jambe obligée avant de gravir quelques échelons.

Il embarque alors sur l’Argonaute, un 400 tonnes classique*, et découvre les aléas d’une première mission de 2 semaines : le vacarme des Diesels qui chargent les batteries, les relents de gasoil, de cambouis et de transpiration… quand il ne s’agit pas d’odeurs de moisissure ! Aucun renouvellement d’air ; ne parlons pas de climatisation… De retour à quai, il en sera quitte pour jeter ses vêtements à la poubelle, tout moisis qu’ils sont, du fait d’un taux d’humidité proche des 100 %. Même la valise noire reçue lors de l’appareillage se pare de champignons. Elle en a même perdu sa poignée. L’apprentissage du métier de sous-marinier passe forcément par ces petits désagréments que la fraternité au sein de l’équipage compense largement.

Le voici quelque temps plus tard, affecté sur le Morse, où il exercera véritablement sa fonction de « bosco ». Il lui incombe d’entretenir et de mettre en œuvre tous les apparaux de mouillage et de manœuvre du navire. Il veille par exemple au parfait état des chaînes, des aussières* et autres cordages spéciaux, ainsi qu’à la propreté et au graissage des bittes d’amarrage situées sur les ponts. Il a la charge de l’entretien extérieur du bateau, à savoir le piquetage, le traitement antirouille et la peinture, de la maintenance régulière de la ligne de mouillage – dont il sera question plus loin – ou encore du contrôle du dinghy de sauvetage.

À propos de graissage, il garde un souvenir renversant de ses débuts à bord de ce bateau, lorsqu’il a été amené à graisser le tube du périscope d’attaque, suspendu par les pieds, le pot de GAI* dans une main, le pinceau dans l’autre, soutenu par deux copains. Ce souvenir s’arrêterait là si Gérard n’avait pas aperçu une svastika estampillée au fond du tube. En effet, ce périscope d’attaque provenait d’un ancien U-Boot allemand.

À la mer, le jeune bosco met en pratique sa « connaissance générale du sous-marin » pour exercer à la fois les fonctions de veilleur, barreur, opérateur sonar ou encore écouteur. Certains boscos passionnés par l’écoute sont même devenus « oreilles d’or ».

Au poste de combat, comme ce bateau dispose de deux boscos, l’un se trouve à la barre avant, l’autre à la barre arrière.

Par contre, aux postes de manœuvre, l’un des boscos est à la barre de direction pendant que le second se trouve sur la plage avant, sous les ordres de l’officier de plage.

Ce bosco est aidé dans ses tâches par des mécanos, des torpilleurs, voire des DSM.*

La barre

La plage arrière, pour sa part, est souvent occupée par un mécanicien, assisté lui aussi par des hommes d’autres spécialités. Par contre, c’est le Patron du pont, et non le bosco, qui gère cette plage. Le bosco assis à la barre est alors en liaison directe avec la passerelle, dont il reçoit les ordres via le porte-voix, ce genre de cornet désigné par une flèche blanche sur la photo précédente.

En clair, le Commandant donne ses ordres aux personnes qui l’accompagnent en passerelle, lesquels distribuent – d’une part – les informations à la machine via le porte-voix, et d’autre part aux équipes en poste sur les plages, par talkie-walkie ou micro-plastron : passer la pointe avant, la garde, les traversiers – nom donné aux différentes aussières – tenir bon, donner du mou, culer, avancer… autant d’instructions auxquelles se plient le bosco et les hommes de plage.

Il est bon de savoir que lorsqu’un sous-marin approchait de sa destination finale, un, voire deux pousseurs l’attendaient et l’aidaient à se mettre à quai. C’était d’autant plus nécessaire à Lorient, où le bateau effectuait un demi-tour complet avant d’accoster en marche arrière. Que dire lorsqu’il devait effectuer un créneau entre deux autres sous-marins !

De plus, lors d’une escale, il était courant d’embarquer un « pilote » du lieu, c’est-à-dire un navigateur local, lequel indiquait au commandant du navire, les courants dangereux, les écueils, bref, le chemin le mieux adapté pour arriver à bon port.

Étant donné que le pacha ne peut humainement commander son bateau 24H/24 sans interruption, cette conduite du bateau est assurée durant son repos par les officiers de quart. Leur prestation s’effectue le plus couramment par tiers : le premier tiers est généralement assuré par l’Officier en troisième ; le deuxième tiers, par un autre Officier de quart, et le troisième tiers par le Patron du pont. En outre, l’Officier en second est appelé à suppléer le commandant en toutes circonstances.

Le travail de Gérard en tant que Bosco comprend donc les manœuvres d’approche du bateau, son accostage et enfin son amarrage. Il met d’ailleurs la main à la pâte pour tirer avec « l’équipe de plage » les lourdes aussières – ces gros cordages envoyés à quai par l’équipage – et les capeler aux bollards, ou bittes d’amarrage.

À son poste sur la plage avant, il dévisse d’abord une tape à l’aide d’une clé de pont, se glisse dans l’ouverture et dévisse la tête de guindeau, le treuil utilisé pour virer les aussières. Quelqu’un s’en empare sur le pont – il s’agit souvent du patron torpilleur – la met en place et y applique le volant destiné à le manœuvrer.

À l’époque où Gérard est sur le Saphir, il communique avec le barreur de direction d’une façon assez originale : il frappe le pont au moyen d’une manivelle, selon un code scrupuleusement établi. Autant de coups pour faire machine avant ; autant de coups pour couper les moteurs… Le bruit produit par les impacts informe le barreur de la manœuvre à accomplir.

À noter que lors de l’armement du Saphir, ce bateau est à deux doigts de percuter un bâtiment de surface alors qu’il se met à couple sur un ponton. Heureusement, Gérard a le réflexe de se précipiter sur un touret tournant, d’embraquer* immédiatement la garde, et d’éviter ainsi le heurt avec le navire sur l’avant.

Cela dit, même si l’amarrage d’un sous-marin s’est déroulé sans problème, une équipe de garde dirigée par un maître de service – officier marinier – en assure ensuite la surveillance. Cette équipe, constituée entre autres d’un mécanicien, d’un électricien, d’un bosco et même du factionnaire, effectue des rondes régulières pour vérifier les tirants d’eau et déceler une éventuelle voie d’eau.

À Lorient, comme les sous-marins étaient amarrés à des pontons, il était inutile de vérifier la tension des aussières. À Toulon, vu l’absence de marées, cette vérification était également superflue. Par contre, lors d’escales dans des ports tels que Lisbonne, il était nécessaire de corriger régulièrement la tension des amarres en fonction des marées.

Yvan Boimare a exercé la fonction de Patron du pont. À ce titre, lorsqu’il est en mer, le Commandant lui communique sur le journal de bord, tous les ordres concernant son quart. Par exemple, il devra faire route à tel cap, à telle immersion jusqu’à telle heure ; préparer une prise de vue à tel moment, etc. À l’heure dite, l’officier de quart devra éventuellement réveiller le Commandant et l’avertir que la reprise de vue est imminente.

Le Patron du pont a donc un rôle extrêmement important car, s’il est avant tout navigateur lorsque le bateau est en mer, il est responsable à bord du service commissariat. À ce titre, il gère les activités du commis, du cuisinier, de l’infirmier, du médecin éventuellement présent à bord, de l’entretien complet du bateau, des timoniers, du motel* et des serveurs. Il est responsable de la gestion des cartes[1] et des documents de marine.

À quai, il est « capitaine d’armes », à savoir qu’il assure la discipline. De plus, il gère toute la partie administrative : en accord avec l’Officier en second, il prépare les tirs à la mer, l’embarquement des vivres ; il définit les menus avec le commis et le cuisinier ; il prépare les feuilles de paie, établit les demandes de permissions, etc. Qui plus est, il prend en charge les nouveaux embarqués, note leurs coordonnées et établit les plans de couchage. Bref, de par sa longue expérience, il est à la fois le Patron du pont et le bras droit du commandant en second.

[1] Chaque bateau emporte une « collection de cartes » qui couvre toute la zone de mission susceptible de lui être confiée. Par exemple, au départ de Toulon, ces cartes couvrent toute la Méditerranée (avec les ports où une escale est possible), la Mer Rouge, les côtes françaises de l’Atlantique… À Lorient, par contre, les cartes couvrent la mer du Nord et l’Atlantique dans son entièreté.

Un Bosco peut en cacher un autre…

Sur le Daphné, Thierry Dromzée exerce la fonction de DSM. Néanmoins, lorsque le bateau est à quai, il coiffe, lui aussi, la casquette de bosco. Outre les manœuvres habituelles d’amarrage ou d’appareillage, il gère la réserve de draps pour les bannettes chaudes, les savons spéciaux pour eau de mer, les sacs poubelles ou encore les gueuses destinées à les lester. À propos de sacs poubelles, il évoque un incident intervenu lors d’une escale à Naples.

Son bateau rentre d’une longue série d’exercices avec les forces de l’OTAN, et les sacs poubelles s’accumulent au poste avant. Or, avant de pénétrer dans un port étranger, le sous-marin doit être rigoureusement propre. Ce jour-là, il fait surface en vue de Naples, afin de procéder à son nettoyage et au largage[1] des poubelles à partir de la baignoire.

L’officier de quart autorise alors l’accès en passerelle, et les fumeurs de l’équipage se pressent au portillon pour aller griller une blonde à l’air libre. Pas évident de canaliser tout ce petit monde ! Chacun participe ensuite à la chaîne, afin de remonter les poubelles au sommet du kiosque.

Non seulement, il fait nuit noire, mais la mer est agitée. Alors que Thierry balance un sac à bâbord, le bateau tangue subitement à tribord, et le sac s’éventre sur le ballast du pont 3, situé sous le massif. Hors de question de faire escale avec un pont malodorant et jonché de pourriture !

Au lever du jour, lors de la relève, l’officier de quart désigne donc le chouffe major, un torpilleur de la vieille école, pour récurer le ballast. Qui apprécierait d’aller ramasser des ordures éparpillées par un « crabe » maladroit ? Le chouffe s’en va donc se plaindre au CO, le crabe essuie une remontrance et l’incident débouche sur un (faux) procès… une cérémonie bon-enfant aux allures de bizutage.

Au terme des débats, Thierry reçoit sa sentence : il sera d’abord pendu par les pieds dans le compartiment torpilles, puis sera enfermé dans un caisson à pommes de terre.

Le chouffe à l’origine de la plainte devra, pour sa part, rester en apnée dans un seau d’eau de mer. Quant au « bourreau », coupable d’une réflexion malvenue lors de l’exécution des peines, il aura droit, lui aussi, au « supplice » de la pendaison pendant quelques secondes. Tout cela pour un pauvre sac éventré…

De par sa fonction DSM, Thierry est également responsable de l’entretien des superstructures, y compris les diverses tuyauteries extérieures[2] du bateau. Discrétion oblige, il faut en premier lieu éviter que deux tuyaux contigus s’entrechoquent. Pour obtenir un coefficient hydrodynamique performant, il convient en outre de les grouper et les isoler dans des gaines en néoprène fixées à l’aide de Serflex. Un travail minutieux qui amène parfois Thierry à se glisser dans des « trous de souris » pour accéder à certaines tuyauteries. Bref, dans ce cadre-là, il chasse essentiellement tous les bruits susceptibles de faire repérer le bateau.

Au cours de sa fonction d’écouteur sur SNLE, un bruit incongru a, un jour, mis à mal le sérieux de toute son équipe. Le bateau navigue incognito en bordure du pôle Nord, quand il détecte un vieux cargo tout grinçant, aussitôt codifié « Joe le Taxi », rapport au succès « Paradisiaque » de l’époque. Simple anecdote.

Arrive le zérac, le quart de minuit à 4 heures, celui qui semble le plus long et au cours duquel il est de coutume de se concocter un casse-croûte. Le pâté de foie gras truffé est particulièrement apprécié à cette heure-là. Si l’officier de quart est sympa, il ramène une bouteille de bon vin, emprunté au carré des officiers. Bref, quand la mission le permet, l’équipe s’octroie un tel intermède. Or, durant cette patrouille, l’un des officiers chargé d’accompagner les DSM n’est autre qu’un jeune appelé encore inexpérimenté, peu enclin à la rigolade, et manifestement peu réactif.

Thierry est à l’écoute sur un sonar Très Basse Fréquence, quand il perçoit un sifflement bizarre et continu, comparable au bruit d’un ballon de baudruche qui se dégonfle… Conscient de l’énorme responsabilité qui pèse sur ses épaules – ou tout simplement quelque peu imbu de sa personne – le jeune lieutenant accourt aux nouvelles :

— Que se passe-t-il ? Quel est ce bruit ?

Sans se départir de son calme, et surtout de son humour, Thierry prend un air catastrophé et rétorque :

— Lieutenant, je crois que nous venons de sodomiser une baleine !

Décontenancé par ce fait d’armes qu’il vit sans doute pour la première fois, l’officier ne se soucie pas une seconde des personnes qui se tordent de rire derrière lui.

— Que fait-on dans des cas comme ça ? demande-t-il naïvement.

— Ben… Faudrait peut-être faire machine arrière ! réplique Thierry sur un ton tout aussi grave.

Le lieutenant retrouve alors un éclair de lucidité. Il apprécie visiblement très peu cette hilarité collective qu’il assimile à un manque de respect. Convoqué le lendemain chez le Commandant, Thierry échappera aux sanctions grâce à des états de service irréprochables.

[2] Conduites d’échappement des Diesels, alimentation des tubes lance-torpilles, etc.

[1] Dans la mesure du possible, les classiques évitaient de sasser* les sacs, car cette opération créait une ouverture d’eau dangereuse. Ils étaient donc généralement lestés, puis balancés par-dessus bord.

Cette photo reflète mieux qu’un long discours « l’espace de travail » dévolu aux sous-mariniers. Ici, le Poste Central.

C'est pas sorcier...

Dans les années 90, Éric George effectue les essais de qualification à la mer de la Psyché, un 800 tonnes classique. Les essais à quai préalables se sont avérés probants ; tout baigne.

Ces essais durent en principe une quinzaine de jours. Hélas ! les conditions sont exécrables, car la tempête fait rage. Or, à partir de Lorient, une dizaine d’heures de transit sont nécessaires avant de trouver des profondeurs suffisantes, soit au moins 85 mètres sous la quille, pour pouvoir plonger en sécurité. Pendant ce transit, le bâtiment navigue en surface, à la merci de la houle.

Sans doute bringuebalé au-delà du raisonnable, le motel* est le premier à ressentir des nausées, au point de ne pouvoir servir les officiers dans leur carré. Malade comme un chien ! Chose d’autant plus incompréhensible, qu’il est toujours au top, même dans les situations les plus chahutées.

En attendant de pouvoir plonger, il n’a donc d’autre choix que de s’allonger, de prendre son mal (de mer) en patience et de confier son service au commis. En effet, lorsque le bateau plonge, les personnes malades recouvrent généralement leurs moyens ; elles sortent de leur niche et recommencent à manger.

L’équipage commence donc sa mission, un exercice au cours duquel une frégate anti-sous-marine doit détecter et chasser la Psyché.

Contre toute attente, l’état du motel ne s’améliore pas et, comble de malchance, aucun infirmier ni médecin n’est présent[1] à bord. Heureusement, le commandant en second consulte son « médecin de papier »[2], pose le bon diagnostic et sauve par-là même la vie du motel : celui-ci souffre en fait d’une méningite foudroyante ! L’exercice est suspendu, le bâtiment fait surface et le motel est immédiatement hélitreuillé sur la frégate avant d’être transféré en urgence à Brest. À quelques heures près, il y passait…

Confiné sur ce bâtiment où l’espace vital est d’environ un mètre carré par personne, le reste du personnel est, lui aussi, susceptible de contracter la maladie. Par conséquent, l’équipage fait route aussitôt vers Lorient, où il est vacciné et placé en quarantaine pendant cinq jours dans une pièce de la base sous-marine.

Cet incident est à ce point exceptionnel, que les journaux et les médias s’en feront l’écho, suscitant l’inquiétude que l’on imagine au sein des familles. Au final, plus de peur que de mal, heureusement.

Éric George évoque une mission beaucoup plus longue à bord de la Psyché, car elle durera exceptionnellement plus de 5 mois. Concrètement, elle consiste à entraîner la marine américaine à la lutte contre des sous-marins classiques. À l’époque, la menace potentielle émane en effet de pays d’Afrique du nord ou du Moyen-Orient, qui disposent de sous-marins capables de menacer une flotte américaine en opérations. La Psyché appareille donc de Lorient en octobre, effectue une première escale un mois plus tard à Ponta Delgada, aux Açores, puis traverse l’Atlantique durant les 3 semaines suivantes, en plongée la journée, en surface la nuit, afin de recharger les batteries et transiter ainsi à plus forte allure. Elle arrive à Fort-de-France début décembre et y fait escale pendant un mois, à couple du Rhône[3], pour effectuer l’entretien intermédiaire du navire.

Nouvelle escale, fin décembre, aux Saintes, au sud de la Guadeloupe. Pour l’occasion, l’équipage reçoit la visite du Père Noël… qui les rejoint à bord d’un autre sous-marin. Un répit de courte durée avant un retour éclair à Fort-de-France, puis cap sur Porto-Rico, avant le terminus à Norfolk, où sont basés les plus grands sous-marins américains. Un épisode insolite pour ce minuscule « classique » français qui va entraîner des nucléaires yankees de plus de 100 mètres de long !

Au cours de ces exercices franco-américains, quelques avaries mineures obligeront la Psyché à rebrousser chemin à plusieurs reprises vers Norfolk, avant de faire route vers les Bermudes, puis retraverser l’Atlantique et retrouver la base de Lorient en mars.

Qui plus est, durant toute cette mission, l’équipage sera soumis au régime de la bannette chaude.* À propos de chaleur, il connaîtra surtout des conditions de vie délicates suite à une panne du système censé réfrigérer l’air du bord. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les déshumidificateurs d’air subissent le même sort. La température atteint alors les 35°C dans les postes de repos, et 55 à 60°C à la machine, avec un taux d’humidité de 100 %. Galère !

À bas les jeans et les vêtements de coton. Tous en short, torse nu, sandales « midship » en cuir aux pieds, à tous les postes de quart. Et ce, durant plusieurs semaines, avec la contrainte supplémentaire de disposer pour sa toilette, d’à peine 2 litres d’eau tous les deux jours. En effet, les quelques tonnes d’eau douce[4] embarquées lors de l’appareillage sont destinées aux machines ou à la cuisine.

Les conséquences physiques ne tardent pas à se manifester avec, en premier lieu, l’apparition généralisée de la bourbouille[5], traitée tant bien que mal au moyen de la friction de Foucaud[6] bien connue dans la marine.