Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

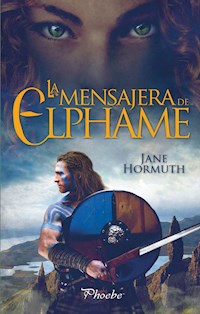

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mensajes

- Sprache: Spanisch

Escocia, siglo xv. El guerrero Irvyng McLeod hace tiempo que comprometió su vida al servicio del laird Daimh Mackenzie y de la esposa de este, Aila. Con la llegada del verano se hace necesario construir un molino para el sustento de la comunidad, y será Irvyng quien viaje a Aberdeen en busca de los materiales. Al llegar se encuentra con una joven de rasgos peculiares, poseedora de gran inteligencia, hábil con las distintas lenguas e instruida en las artes bélicas. Suomi nació en extrañas circunstancias, y su origen siempre ha sido un misterio para ella. Cuando tiene que quedarse a cargo del negocio de sus padres adoptivos mientras ellos tratan con el rey de Escocia, llegan a Aberdeen unos fieros highlanders, ante los que ella no se amedrenta, y menos aún ante el rubio guerrero de ojos de hielo y actitud fiera. Nunca se había topado con alguien tan rudo y tozudo como Irvyng, y jamás habría podido intuir que terminaría recorriendo las Tierras Altas a su lado. Suomi pronto descubrirá que Irvyng le puede ofrecer lo que siempre había anhelado: ser aceptada más allá de su origen y ser amada, mientras que el guerrero se aferra cada vez más a la idea de que Suomi es un hada que proviene de oriente para traer felicidad a su vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: abril de 2023

Copyright © 2023 Yanira Fumero Almeida

© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-49-9BIC: FRH

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Fotografía del modelo: Fxquadro/Depositphotos.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Agradecimientos

Contenido especial

A mi hermana Arumi, nuestra hada de Oriente.

1

Castillo de Coill, Escocia

En el gran salón de la fortaleza Daimh se debatía entre seguir a la razón o claudicar ante su esposa. La luz coloreada por las vidrieras caía sobre los tapices con el escudo familiar cuando el laird alzó su vista al techo.

—¿A Irvyng? —preguntaba Angus, su secretario y consejero—. Os recomiendo que recapacitéis. Es un hombre carente de diplomacia, y suele acarrearnos más problemas de los que somos capaces de gestionar.

—Me ofendéis. Os recuerdo que estoy presente —gruñó el gigante rubio.

—No pongo en duda todo lo que me decís, mi fiel Angus, pero, según Aila, es de vital importancia que sea él el encargado de viajar a Aberdeen a por aprovisionamiento y en busca de maestros de molinos de agua.

Daimh había posado su antebrazo sobre el respaldo de la gran silla labrada en madera maciza. Con aire de derrota miró a sus hombres de confianza. Si Aila, su esposa, resolvía que Irvyng debía ser quien emprendiera ese viaje, él así lo acataría. Era de sobra conocida la tendencia del laird a perder la cabeza si les ocurría algo a su esposa o a alguno de sus hijos, la mayoría de las veces, motivada por un amor que en ocasiones no sabía gestionar. En cambio, esta decisión no la movía su devoción hacia Aila como esposa, sino otro motivo de mayor peso. Aila, como Gente de Astucia, tenía la capacidad para conectar con la Madre Naturaleza y descifrar sus misterios. Daimh hacía una década que había aprendido a aceptar los designios de los dioses. Por ello, si Aila, como mensajera de Elphame, creía que Irvyng debía emprender rumbo a Aberdeen, él así lo dispondría.

El crepitar de un fuego crujía mientras la incertidumbre asaltaba al laird del clan Mackenzie. Con los años, su fiel amigo Irvyng no había suavizado su carácter. Era un guerrero, se había forjado como tal y siempre había destacado por su cabezonería, malas maneras y mal genio. Era proclive a entrar en disputa por aquello que creía proteger. Por suerte para Daimh, no lo tenía como enemigo. El menor indicio de intromisión o falta de respeto podía desatar la ira de Irvyng. El destino quiso que tomara bajo su protección a Aila, cuyo don solía despertar recelos. Su lealtad al clan se debía más a su amistad con el laird que a su simpatía hacia los Mackenzie. Por extraño que pudiera parecer, Irvyng acordó acompañar a su amigo Daimh en su nueva etapa como laird, siéndole leal, pero sin cambiar su compromiso hacia su clan: los McLeod de Lewis.

Y así habían transcurrido diez años desde que Irvyng decidió vivir entre los Mackenzie. A pesar de ello, no se deshizo del todo de su belicosidad hacia el nuevo clan. Esta actitud se había convertido en rutina para los habitantes de Coill. Todos estaban acostumbrados a ver al guerrero rezongar por lo bajo. Por más amistades que forjara, seguía recordándoles que les estaba dando una tregua, pues estaba seguro de que algún día volverían a ser enemigos. Con el paso de los años todos confiaron en la nobleza del guerrero, y la gran mayoría comprendió que su actitud formaba parte de él de manera irremediable.

—Os recuerdo que seguimos teniendo dificultades con el clan Chattan, todo gracias a las últimas incursiones de Irvyng en sus tierras —insistió Angus.

—¡Eh! Todas y cada una de ellas fueron justificadas. —El guerrero aludido levantó un dedo para otorgarles más vehemencia a sus palabras.

—Tengo mis dudas, amigo —respondió Daimh tras reprimir una carcajada—. Tu última ofensa nos costó cuatro cabezas de venado.

—¡Daimh, sabes bien que no empecé yo! —se excusó.

—En eso acierta, mi laird: la castellana se esforzó tanto en complacer a nuestros invitados que se extralimitó aquella noche —añadió Angus.

—Nuestra castellana no tiene tacha alguna —comenzó a decir Irvyng al mismo tiempo que taladraba con su mirada azul al secretario del clan—. Ellos fueron quienes no supieron respetar la concordia que se buscaba durante la cena.

—Llevas razón —dijo una voz femenina—. Habría que celebrar los días que Irvyng tenga aciertos. —La mofa le llegó junto a una risa cantarina desde el umbral de la puerta que conducía a las cocinas.

Aila se acercó con paso tambaleante debido a su pronunciada barriga. Se encontraba en la fase final de su embarazo, pero no abandonaba sus obligaciones como castellana y hechicera. Daimh se acercó a ella para tomarla del brazo intentando, con ese gesto, paliar la hinchazón de tobillos que acarreaba llevar desde el alba en pie. Le dedicó una sonrisa ladeada al verla, pues, por más que le costara admitirlo con palabras, estaba profundamente enamorado de ella.

—Creo que llego justo a tiempo para comenzar mi defensa.

Aila acarició el rostro de Daimh cuando este se agachó para darle un beso en la sien segundos después de acomodarla en la cabecera de la gran mesa. La caricia resultó un bálsamo para el jefe, quien terminó por rendirse a lo inevitable: Irvyng sería el mensajero de los Mackenzie en Aberdeen, y todos podrían elevar plegarias al cielo para que su viaje no acarreara más enemigos al clan.

—Milady, debo recordar que fue del todo desafortunado el trato a los Chattan. —Angus no desaprovechó el momento para reñir a su castellana—. Hace tres años de dicho acontecimiento y aún siguen las mofas. Hasta he escuchado a algún seglar cantar versos al respecto.

—¡Y de ahí vienen mis ataques a los Chattan! —Irvyng se repantingó en su asiento y dio así por concluido su argumento—. Lady Aila supo de sus caprichos carnales y le ofreció justo lo que necesitaba.

—¡Irvyng, por amor a los astros…! —lo interrumpió Daimh—. ¡Buscó a un muchacho bien dispuesto del clan para que pasara la noche con el laird Chattan!

—Y, no contenta con esa atrocidad, hizo su ofrenda delante de su esposa. ¡De su esposa! —Angus añadió el recordatorio con la misma vehemencia que su laird.

—¿Quién mejor que ella para conocer los gustos de su marido?

Ante la pregunta, todos negaron con la cabeza para desechar dicho argumento.

Aila hundió los hombros con total frustración. Ni Irvyng fue capaz de ayudarla en su intento por convencerlos. Ante la mirada desamparada de la castellana el guerrero sintió que debía intervenir.

—Sea como fuere, no se rechaza ni se forma algarabía por una ofrenda hecha por mi castellana —concluyó Irvyng.

Angus, el consejero y secretario del clan, puso los ojos en blanco, pues daba igual cuántas veces se lo dijera: Irvyng era incapaz de entender que no se podían justificar ataques a un clan al que se había ofendido.

—En mi defensa diré que no fue una equivocación por mi parte —comenzó a decir Aila—. Estaba en lo cierto, solo que nuestros vecinos no aceptan su propia naturaleza como bien la aceptamos nosotros.

—Solo la aceptas tú —le recordó Daimh—. Y no, no vuelvas a tratar de convencerme de lo contrario. Lo que los animales hagan o dejen de hacer me importa bien poco. Eso no es natural.

—¡Pero qué terco eres, Daimh! —Aila frunció el ceño y clavó la mirada en su esposo—. La procreación y la fornicación son dos actos diferenciados. Disfrutamos de nuestros cuerpos. Si la Madre Naturaleza nos dio ese don, no debemos avergonzarnos por ello. Personas como el laird Chattan encuentran el placer sin importarles de quién provenga. Ya te he advertido que, si sigues pensando igual, dejaremos de yacer juntos, pues cuatro vástagos y otro en camino son suficientes para restablecer el linaje Mackenzie.

—Eso no pasará, lo sabes bien. —Daimh tragó saliva al pensar en no poder tocar a Aila el resto de su vida.

—Claro que no, porque no buscas procrear: buscas placer. —La castellana se divertía ante la incomodidad que la conversación generaba en Angus. Daimh estaba más que acostumbrado a hablar de temas tabú—. Igual que el laird Chattan.

—Aila, tengo la sensación de que no podré olvidarme de ese día en muchos años —se quejó Daimh. Un gruñido de Irvyng surgió para ratificar sus palabras—. ¿Es que debo volver a explicarte, por más que defiendas esas prácticas, que fue una ofensa total y absoluta?

—Daimh, sigues sin comprender nada; eres de lo más difícil.

—Yo comprendo todo bien, Aila: eres tú la que no quiere aceptarlo. —Componiendo su expresión más fiera, continuó—: No pongas en duda mi razonamiento, y menos aún delante de mis consejeros.

—¿Delante de Irvyng y de Angus? —preguntó ella con desdén al mirar a su alrededor—. Querido, creo que debes descansar; cuando empiezas a importunarme de esta manera no soy capaz de mantener el control.

Angus miró con angustia a Irvyng, quien disfrutaba de la pelea marital.

—Milady, debo ponerme a favor de nuestro laird a este respecto —intervino Angus.

—Vos nunca os situáis en otro lugar, Angus —respondió, sarcástica, Aila.

—Bueno, esto forma parte también de mi labor en el clan. —Angus, un hombre de rectitud y moral intachables, trató de no verse afectado por las insinuaciones de su castellana. Siempre se había considerado una persona imparcial y razonable—. El hecho es que, desde aquella lamentable noche, nuestras relaciones con los Chattan han empeorado. Cuando el fin de aquellos festejos buscaban todo lo contrario.

—Y eso me propuse yo también —replicó Aila, ofendida, mientras se quitaba una pelusa de la manga—. Lo único que ocurrió fue que no se tomaron a bien mi ofrenda. Estoy segura de que nadie más los hubiera agasajado como yo.

Las carcajadas hicieron que Aila diera un respingo.

—Nosotros tampoco lo ponemos en duda —comentó Daimh sin poder evitar recordar el alboroto que generó la presentación de Aila del apuesto Douglas—. Está bien, vamos a dejar el pasado donde está y a centrarnos en la marcha de Irvyng.

—¿Ya os habéis decidido, mi laird? ¿Es irrevocable? —preguntó Angus con aprensión.

—Por supuesto —respondió Aila en su lugar—. Es imperativo que sea Irvyng quien acuda a Aberdeen. Los dioses…

—Aila, no vuelvas a interrumpirme. —Daimh lanzó su orden, y fue consciente de que seguiría el mismo camino que las demás: caería en saco roto—. Angus, por más argumentos en contra que hayas esgrimido, debo seguir los dictados de mi mujer. No por ser esposa, sino porque sus predicciones resultan, la mayor parte de las veces, certeras.

Daimh levantó una ceja a modo de aviso. Ella, al estar agradecida por su deferencia, y por mucho que hubiera usado el tono de resignación típico de Daimh, decidió no incidir en ese aspecto.

—Pero no entiendo bien… —Irvyng apoyó sus antebrazos musculosos sobre la mesa para acercarse a Aila, sentada al otro lado—. ¿Qué se supone que pasará, o qué tendré que hacer?

—Dame la mano. —Aila concentró todo su poder en el contacto con el guerrero, cerró los ojos durante unos segundos y cuando volvió a abrirlos el verde que solía acompañarlos se había tornado ambarino. Había conectado con Elphame—. Mantén tu mirada puesta en el este: allí encontrarás el camino hacia el verdadero hogar. El sendero que recorres se volverá fangoso, te tambalearás sobre él, pero nada impedirá que llegues al final que los dioses han tejido para ti. Confía en los espíritus, recuerda sus enseñanzas y presta atención a las señales que despertarán al dragón que duerme en ti.

—¿Mi hogar en el este? Extrañas palabras, Aila —comentó Irvyng —. Solo mi padre, cuando toca puerto, se suele hospedar en Aberdeen. Eso me ha dicho. Dudo que haya un hogar junto a ese viejo. Si no me dio uno cuando fui niño, ¿a cuento de qué me va a ofrecer un hogar ahora?

—No lo sé bien, amigo mío, pero creo que si tu primer pensamiento ha sido el de tu padre cuando he mencionado el este, a él deberás recurrir.

—¿Esta visión no estará relacionada con alguna dama en apuros, como ocurrió con Clarion?

Aila se carcajeó recordando cómo años atrás había vaticinado que Clarion McLeod debía viajar al sur de Escocia para cumplir con los designios de los dioses. Su misión no sería otra que la de socorrer a una anglosajona llamada Elinor Multon, que huía de la obsesión de un clérigo. El amor que surgió entre ellos estuvo lleno de obstáculos.

—No —concluyó, aunque el tono de su voz dejó relucir cierto enigma en sus palabras—. No hay damas en apuros. Me temo que se centra más en tus gestas y hacia dónde te llevarán tus emociones.

Irvyng gruñó, se rascó la cabeza con confusión y se levantó con la intención de volcarse en el entrenamiento para mitigar la aprensión que las palabras de Aila hicieron surgir en su interior.

—Irvyng, esperad a que os digamos cómo debéis proceder y qué cargamento habéis de traer.

—Me llevaré a Blacke y a Lachlan; creo que uno de ellos sabe leer. —El guerrero no se molestó en detener el paso, como tampoco se giró para hablar—. Tú, escribano, haz una lista con lo que queréis que os traiga, que yo tengo mucho que hacer.

—No os sulfuréis, Angus —comentó Aila con su mirada clavada en el arco por donde había desaparecido Irvyng—. A nuestro grandullón le esperan grandes aventuras, él lo sabe bien, y eso le aterra. Deberá enfrentarse a la oscuridad de su padre, otra vez. Y creo que sus decisiones lo llevarán muy lejos.

2

Aberdeen

Los tres jinetes cruzaron los bosques de A’Mhoinhaid Ruaidh con celeridad aprovechando que solo necesitaban sus monturas para llegar hasta Aberdeen. De regreso tendrían que ir por caminos y no campo a través, lo cual les llevaría más tiempo. Blacke y Lachlan tenían los mismos deseos de Irvyng de volver lo antes posible, y por ello siguieron el ritmo veloz que imponía el líder de la expedición. Durmieron a la intemperie todas las noches salvo la última, cuando se hospedaron en el torreón de los Fraser, un clan amigo.

El humor de Irvyng, ya de por sí sombrío, se agudizaba con cada milla que dejaban atrás. Se consideraba un hombre de las Tierras Altas, por lo que no le gustaban las grandes urbes ni el gentío. Respiraba al ritmo impuesto por las gélidas corrientes escocesas, amaba pisar la tierra húmeda de las Highlands, adoraba sentir el frío desgarrador de sus arroyos y disfrutaba durmiendo envuelto en su plaid en medio de los bosques. Se sentía libre en las salvajes Tierras Altas y le oprimía el pecho estar cerca de grandes burgos.

Irvyng había nacido en la aldea costera que poseía el clan McLeod. Pronto destacó por su constitución, y fue reclutado por el laird del clan para que entrara a formar parte del ejército de guerreros que defendía la fortaleza y a sus aldeanos. Era hijo de un recio marinero que pasaba poco tiempo en tierra. Su madre quedó encinta y llena de esperanza por formar una familia con el fornido escocés. Logan McLeod era un borracho pendenciero que se había criado en alta mar. Su gran estatura y su fortaleza escondían a un hombre egoísta, incapaz de mantener lazos emocionales con nadie. Su apostura fue suficiente para Eirica, la madre de Irvyng, quien estuvo años esperando con la mirada puesta en alta mar, y exigía sus atenciones cada vez que se veían. Una tarde, tras una larga ingesta de whisky del lugar, Eirica convenció al marinero para que contrajeran matrimonio. Con ello la mujer lograba que en la aldea costera se le respetara cuando Logan estuviera ausente. Y con el devenir de los años gestaron tres hijos, el mayor de los cuales era Irvyng, al que siguieron dos hermanas.

El sustento siempre había provenido del esfuerzo de su madre, pues Logan McLeod no tenía el menor interés en mantener a su prole. Siendo niño, Irvyng idealizaba la figura de su padre. Lo imaginaba luchando contra criaturas marinas, mientras surcaba los mares. Esta fantasía la alimentaba su madre, quien nunca se libró de su obsesión por Logan. Hasta que un día Logan hizo añicos sus ilusiones. El día que Irvyng quiso acompañar a su padre en sus aventuras en alta mar su negativa fue tan contundente que el orgullo del pequeño quedó herido.

Desde ese instante, y habiendo heredado el mal carácter del marinero, el niño perdió interés en el mar y centró sus esfuerzos en complacer al laird, quien de alguna manera lo acogió como un padre. Todo su rencor lo volcó en las armas, y con cada visita de su padre a la aldea, ese sentimiento más se acrecentaba. Irvyng odiaba ver a su madre mendigar amor a un hombre que la utilizaba sin disimulo. Años más tarde, a medida que su vida en la fortaleza lo alejaba de su madre y sus hermanas, Irvyng comprendió lo poco que lo unía a sus progenitores. Con el tiempo y tras fallecer su madre, el niño convertido en guerrero se distanció de sus hermanas. En las pocas ocasiones que visitó la aldea le resultaron dos extrañas.

Forjó nuevos lazos, y como huérfano emocional derivó todo su amor hacia el clan y hacia sus compañeros guerreros, entre los que se encontraba Daimh. Juntos afrontaron la juventud apoyados el uno en el otro, pues compartían el rechazo de sus progenitores. Archie Murray, antiguo McLeod, y Clarion McLeod, sus otros dos inseparables amigos y compañeros de armas, se unieron a ellos forjando una amistad que perduraría en el tiempo y en la distancia.

Al llegar a Aberdeen cruzaron la ciudad, de calles angostas y olor putrefacto. Alquilaron una habitación en una posada cercana al puerto y descansaron hasta el día siguiente. Todos estaban exhaustos, hambrientos y sucios. Durante la noche, con todas sus necesidades cubiertas después de un sueño reparador, Irvyng fue en busca de su padre.

Mientras recorría las tabernas tras la pista de Logan McLeod, lo acompañó una ligera lluvia estival. Sus pensamientos giraban en torno a la profecía de Aila y a su despedida.

—Te echaremos tanto de menos, mi buen amigo… —le dijo la hechicera mientras vertía agua de roble en un cuenco para que se lavaran los pies antes de partir como medida de protección.

—Solo serán unas semanas, Aila —le respondió sin dejar de frotarse con las hojas de roble humedecidas—. Porque voy a volver, ¿no es cierto? ¿Es esto acaso una despedida?

La risa ligera envuelta en verdades ocultas no le tranquilizó.

—Volverás, Irvyng; no se me ocurriría enviarte a la muerte —le contestó la castellana—. Sabes que aquí tienes un hogar y que siempre te estaremos esperando.

—Entonces, ¿a qué viene tanto drama? —terminó por contestar Irvyng tras varios minutos en silencio—. ¿Por qué me miras de esa manera tan extraña? Aila, odio cuando te vuelves bruja.

—Te miro como siempre hago, con cariño —le respondió enigmáticamente—. Toma, guarda esta corteza de roble para que tu viaje sea seguro y te lleve a tu destino envuelto en protección.

Irvyng sabía que si Aila no quería hablar podía ser de lo más desconcertante. Con cada palabra o gesto, el guerrero sospechaba de intenciones ocultas. Decidió no darle más importancia en cuanto salió al patio de armas para la despedida final. Aunque respetaba los conocimientos de Aila, siempre intentaba que la incertidumbre no le afectara. En cambio, en esa ocasión, su propio cuerpo parecía indicarle que el viaje a Aberdeen terminaría por enfrentarlo a su propia oscuridad.

Por ese motivo, no quiso esperar al destino, sino que salió a buscarlo nada más llegar a Aberdeen. Su padre le daría alguna señal para ir desenmarañando los enigmas que guiaban su vida. En un momento dado un capitán de barco se tropezó con él al salir de una de las tabernas. Este le indicó que Logan McLeod tenía preferencia por La Estrella del Este. Tuvo que inspirar hondo antes de deambular por las calles hasta dar con su padre. Al repetirse el nombre del local, Irvyng comprobó que también se volvía a topar con aquel punto cardinal. La premonición sobre oriente regresó a él. Gruñó con fuerza y pesar: estaba deseando que se desvelaran todos los secretos para poder emprender la vuelta con los Mackenzie, continuar con su vida y olvidarse de las predicciones de Aila.

La Estrella del Este resultó ser el antro más decadente en el que había estado. Irvyng apartó a varios borrachos desdentados a su paso como si de moscas se tratara. En cuanto llegó junto al tabernero le preguntó por Logan, y este le señaló enseguida la esquina más alejada de la sala, atestada de hombres andrajosos.

Tardó en reconocer a su padre. Logan, con su melena entrecana atada en la nuca, un jubón raído y pantalones de cuero desgastados, se concentraba en llevar las apuestas que giraban en torno a la buena fortuna de los jugadores de raffle. El juego consistía en apostar al mismo tiempo que los jugadores se iban turnando para tirar los dados; para hacerse ganador se debía lograr en una tirada que los tres dados mostraran el mismo número. Irvyng esperó a cierta distancia mientras observaba a aquel vejestorio que tenía como padre. No se identificó con él, apenas sintió empatía. Su interior se mantuvo impasible ante su imagen. Tras una bulliciosa celebración en la que Logan se giró hacia el tabernero para pedir otra ronda de whisky, Irvyng decidió darse a conocer.

Agarró a su padre de los hombros, unos centímetros más bajos que los suyos, y lo arrastró hasta un taburete cercano. Logan protestó, airado, por la intromisión, pero calló ante el tamaño y envergadura del gigante rubio. El hombre reyó que lo enviaba algún deudor para darle un escarmiento.

—¿Me reconocéis? —Ante su expresión confusa, Irvyng se volvió para pedir una jarra de agua. Los presentes estallaron en risas por la petición. Aun así, el tabernero se acercó con ella en la mano—. Bebed. ¡Ahora!

El marinero, con la mirada enturbiada y el gesto desconcertado, obedeció.

—Bien. —Irvyng, haciendo gala de una paciencia de la que carecía, tamborileó con los dedos sobre la mesa mientras esperaba a que se acabara la jarra mientras enviaba miradas amenazadoras a los que pululaban alrededor—. ¿Sabéis quién soy?

—No, mi señor, pero le podéis decir a Cara de Lobo que nada tuve que ver con el robo de los barriles de vino. —Se acercó a Irvyng a modo de confidencia—. Por un par de monedas os puedo llevar hasta el responsable de la fechoría.

Irvyng tuvo que ocultar el asco que el hombre le provocaba.

—Soy Irvyng, padre. —Escupió con desagrado la última palabra—. Vuestro hijo, del clan McLeod.

Los ojos azules, tan parecidos a los suyos, se agrandaron. Una carcajada surgió de él, y pronto estiró un brazo para darle una palmada en un hombro antes de mostrar cierto alivio con la revelación.

—Por supuesto… ¿De quién, si no, ibas a sacar ese corpachón? —Siguió riéndose—. ¿Y Eirica? ¿Cómo le va a tu madre?

—Falleció hace seis años. —Irvyng comenzaba a tener serios problemas para mantenerse impasible; sabía que hablar con el vejestorio que tenía delante era crucial para descubrir el motivo real de su viaje.

—¡Oh, una pena! —El marinero se rascó la nuca al mismo tiempo que lanzaba miradas furtivas en derredor. Era evidente que se sentía incómodo ante la presencia de su hijo—. ¿Y qué te trae por Aberdeen?

—Vengo a por suministros para el clan —respondió, escueto, perdiendo la esperanza en su misión—. ¿Y a vos? Por lo que veo, seguís con las mismas costumbres de antaño. Beber, jugar, robar y echaros a la mar.

—Lo dices como si te creyeras mejor. —El mal genio de la estirpe salió a la luz—. ¿Qué quieres y a qué vienes?

—A degollaros como sigáis hablándome así —rugió Irvyng, cansado y defraudado con el encuentro—. Me dijeron que debía buscaros; no estoy aquí por voluntad propia.

—¡Eres bravo, hijo! —Logan se carcajeó, menospreciando la bravuconería de su hijo—, pero está bien. No quisiera que tu madre me persiguiera como fantasma por maltratar a su vástago. ¿Quién te envía?

—¡No os incumbe! —bramó Irvyng—. Salvo por esos barriles de vino que mencionasteis, imagino que no ha habido más cambios en vuestra vida. ¿Hay algo que deba conocer, algún acontecimiento relevante para mí? ¡Hablad!

—¿Quién te envía? —repitió el marinero, que miraba a Irvyng sin comprender sus verdaderas intenciones. No entendía a qué había ido, y tenía la sensación que su hijo tampoco sabía qué lo había llevado hasta él.

—El laird Mackenzie —respondió, escueto—. Ahora vivo entre ellos.

—¡Oh, vaya, un desertor! —se mofó Logan—. Al final puede que tu naturaleza sea más parecida a la mía de lo que crees. Tienes una buena constitución; me servirías en mis labores. ¿Necesitas trabajo?

—No. No querría pasar a vuestro lado más tiempo del necesario. —Irvyng comenzó a levantar el tono de voz—. Si he llegado hasta aquí es porque me han encomendado comprar ciertas cosas y buscar maestros en artillería y molinos. Y ahora mismo creo que ha sido un error venir a buscaros.

Irvyng se sintió ridículo, pues su titubeo hizo que una chispa desdeñosa surgiera en la mirada de su progenitor. Decidió que nada tenía que hacer con su padre, y mucho menos encontraría sentido a las palabras de Aila al respecto. Se levantó para irse.

—Por unas monedas puedo conseguirte lo que necesites. ¿Es eso? —le preguntó el padre tomándolo del brazo antes de que pasara por su lado—. ¿Qué encargo tan oscuro te han encomendado que tienes que recurrir a mí?

—Ninguno fuera de lo normal —contestó Irvyng furibundo, pues estaba harto de que lo creyera un semejante. La sola idea de parecerse a su padre le asqueaba—. No soy como vos.

—¿Artillería y molinos? —quiso saber Logan, pasando por alto su insulto—. Sé de alguien que te puede ayudar. Es maestro en ambas cosas.

—Decidme. —Con resignación y gesto ceñudo el guerrero volvió a prestar atención sin molestarse en sentarse.

—Son bien conocidos en la zona —comenzó a explicarse su padre, pero antes de continuar le señaló su morral para que soltara algunas monedas para hacerle hablar.

Irvyng gruñó y estampó un puño contra la tabla de madera con tal fuerza que hizo temblar el establecimiento. El respingo que dio su padre le satisfizo.

—Está bien; por ser de mi propia sangre no voy a pedir demasiado —dijo Logan, desdeñoso—. Supongo que para un encargo así debes de venir cargado de monedas.

—No es asunto vuestro —lo cortó Irvyng—. Decidme de una vez lo que sabéis de ese maestro, pues no tengo intención de quedarme mucho tiempo más.

Logan llamó al tabernero y pidió una jarra de cerveza que iría a cuenta de Irvyng. Este aceptó antes de tomarlo del cuello para urgirlo a hablar.

—En realidad son dos —contestó Logan con voz estrangulada. Agradeció que segundos después Irvyng lo soltara—. Un persa y un germano. Recalan cada cierto tiempo en este puerto, hacen negocios con lairds bien dispuestos y luego se vuelven a su tierra. El persa se llama Osmen y es experto en artillería; las habladurías dicen que el rey Jacobo se ha interesado en los cañones que fabrican, aunque la mayoría provengan de Flandes. Dicen que Osmen lo está ayudando a armarse con todo tipo de artilugios que explotan. —Hizo una exasperante pausa para deleitarse con la cerveza recién servida—. El otro es Otto Müller, el germano que suele acudir en ayuda de todo aquel interesado en molinos de agua. Sabe bien dónde colocar esos aparejos, y se dice que sus viajes lo han llevado por el lejano Oriente, para traer consigo todo tipo de inventos.

—¿Dónde puedo encontrarlos? —preguntó Irvyng con urgencia.

—Tienen alquilado un almacén cerca de aquí. Has tenido suerte, pues estos mercaderes solo se acercan a estas tierras muy pocas veces al año. La Liga Hanseática suele preferir burgos más prósperos.

Un gruñido de aceptación surgió de Irvyng, y sin molestarse en despedirse se dirigió hacia la puerta de salida.

—¡Eh! ¡Necesitarás muchas monedas para contratarlos! —gritó Logan a la espalda de su hijo—. Yo soy un buen negociador. Puedo serte de ayuda.

—Nunca me habéis prestado ayuda —respondió con hastío antes de salir—. Llevo treinta años apañándomelas solo. Creo que podré encontrar a un par de mercaderes.

Cuando Irvyng sintió de nuevo la llovizna en el rostro después de salir del antro, se topó con sentimientos enterrados. De pronto estuvo convencido de que los dioses habían querido que se reencontrara con su padre por un solo motivo. Toda su vida había cargado con el rencor hacia Logan McLeod, y siempre había creído que tendría convulsiones si volvía a toparse con él; en cambio, se sintió orgulloso de sí mismo: no era como él, por más que su aspecto trajera recuerdos de cuando era un joven mozo. Se repitió con alivio que nada los unía y que podía continuar su camino, pues la sombra de Logan como padre había desaparecido de su existencia. Sonrió liberado y agradeció que su padre nunca lo enrolara en un barco, como que no poseyera vestigio alguno de sus enseñanzas y que mucho menos hubiera seguido sus pasos.

Al llegar a la posada se sacudió el agua del plaid al mismo tiempo que se sacudía el odio guardado a aquel borracho andrajoso. La lástima fue el siguiente sentimiento en albergar, y este terminaba siendo mucho más llevadero que el rencor. Satisfecho, se sumió en un profundo sueño, pues supo que eso era lo que le tenían guardado los dioses. Le habían otorgado la paz de espíritu que siempre buscó en su juventud a causa del abandono de su padre.

No sospechaba que seguía ignorando el destino que le aguardaba.

3

Otto Müller había nacido en el seno de una familia burguesa de Lübeck. Pronto su juventud y posición le permitieron cumplir su sueño de recorrer el mundo y llegar a las lejanas tierras del Oriente Medio a través de la ruta Hanseática. Durante los años que hacía acopio de apreciadas mercancías en Constantinopla fue testigo de los cambios históricos. Con la entrada de los turcos en la ciudad, Müller mantuvo el negocio familiar gracias a la influencia de su gran amigo persa Osmen. Se habían conocido en una transacción comercial y ambos se convirtieron en inseparables. Tenían una conexión que iba más allá de los negocios. A pesar de ser eruditos y de sentirse atraídos por el conocimiento, la ingeniería y los inventos, escondían un amor profundo, respetuoso y prohibido.

Tras reforzar los tentáculos mercantiles por toda la ruta Hanseática, decidieron asentarse en Hamburgo, con el fin de tener en dicha ciudad su base. En uno de sus viajes por el norte de Europa fue necesario pasar una pequeña temporada en el burgo costero de Turku. Müller y Osmen durante esos días trataban de embarcar varias mercancías, entre ellas, pieles provenientes de las tierras rusas de Nóvgorod.

Durante su estancia se codearon con varios mercaderes, algunos de dudosa reputación. Las reuniones con estos últimos solían realizarse en burdeles o en edificios en zonas decadentes. Allí pudieron toparse con todo tipo de personas atraídas por el comercio, o víctimas de este. Osmen fue el primero en sentir que alguien los seguía una de aquellas oscuras y gélidas tardes en el hemisferio norte. Müller no tuvo tiempo de percatarse, pues estaba pendiente del trineo con el que se movían. A los pocos minutos de encontrarse en el interior del almacén, resguardados del frío, dispuestos a sumergirse en la maraña de cuentas, números y artilugios por inventariar, escucharon golpes en el portón.

El persa fue quien decidió abrir con el fin de hacer pasar a algún cliente. Sus ojos oscuros se toparon con la nada. En cambio, un ronroneo le hizo bajar la mirada para descubrir un cesto con algo envuelto en pieles dentro. Sus pies se introdujeron en la nieve espesa para seguir las huellas del extraño que les había dejado aquello, pero estas se entremezclaban con otras varias que se esparcían por la calle embarrada. Müller, al ver cómo su compañero salía detrás del intruso, se acercó a la puerta para prestar ayuda. El bulto lo detuvo, por lo que fue el primero en recoger el cesto del suelo y descubrir el «obsequio» anónimo que les habían depositado ante su puerta. Un bebé de pocos días de vida surgió del interior de las pieles.

Osmen no tardó en darse por vencido y regresar. En el umbral de la puerta lo esperaba Müller, quien le mostró el bebé que tenía en los brazos. Los mercaderes se miraron atónitos y sin saber cómo actuar. El frío les hizo reaccionar. El germano fue el primero en resguardarse. Osmen, con la nariz enrojecida y escarcha en la perilla, cerró el portón tras entrar él también con un escalofrío.

—¿Un bebé? —preguntó Osmen acercándose a Müller, quien había depositado el cesto sobre uno de los barriles cercanos. El persa, al inclinarse, contempló a la pequeña criatura, que comenzaba a desperezarse con la firme intención de pedir alimento. Comprobaron que se trataba de una niña.

—Mi querido Osmen, me temo que han abandonado a una niña en nuestra puerta —dijo Müller.

—Por Alá que jamás creí vivir algo semejante, aunque sé que es bien conocida esta costumbre —respondió Osmen.

—No tolero que me confundan con un esclavista —se encolerizó Müller.

—Puede que la razón por la que nos la hayan dejado sea la contraria —replicó el persa.

—¿Dos mercaderes como nosotros? ¿Sin esposas que nos esperen? —preguntó Müller—. ¿Quién diablos nos iba a confiar a su criatura?

—Estoy seguro de que somos las personas más honradas que habitan esta zona de la ciudad —comentó Osmen al mismo tiempo que tomaba a la bebé entre sus brazos para mecerla sin separar sus ojos de ella—. Recoger a aquella prostituta moribunda tras recibir una buena paliza, buscarle un billete y darle dinero para que comenzara una nueva vida en Hamburgo te hizo bastante conocido.

—Pero esto es muy distinto —se quejó Müller, azorado—. No tengo idea de quién puede hacerse cargo de un bebé, y tampoco confío en los cuidados de la Iglesia.

—Pues yo lo sé bien —respondió Osmen con un brillo resuelto en los ojos—. Nosotros criaremos a esta pequeña.

—¡Pardiez, Osmen, no podemos! ¡No sabemos nada sobre crianza! —exclamó Müller.

—Ningún padre sabe —replicó—, pero nosotros bien que podemos hacer un buen trabajo con ella. Somos honrados, solventes y maduros para poder educar a una niña. Alá ha querido que así sea…

—¿Ahora vienes con Alá? —Müller, de complexión ancha, se acercó para tomar de los brazos del persa a la criatura—. Hace años que renegaste de él. No lo esgrimas ahora como excusa. Quien ha querido que tú y yo le encontremos un hogar a esta pequeña está ahora mismo ahí fuera recorriendo las calles de Turku.

—Ese hogar será el nuestro, Otto; no pienso cambiar de opinión. —Osmen levantó el mentón para que Müller comprobara cuán decidido estaba a tomar a esa niña como hija. Müller resopló y Osmen mostró una sonrisa—. Tú tampoco quieres deshacerte de ella; te conozco bien: ya la sientes tuya.

—Confieso que no se me ocurren mejores personas que nosotros para tal empresa —rezongó el germano. Se inclinó sobre el cesto, y entonces un mechón de su pelo rubio cayó sobre la bebé, y esta lo agarró con fuerza con una de sus manitas. Los dos hombres rieron embobados.

—Fíjate en su cabello oscuro y en esa mirada —comentó el persa al mismo tiempo que volvía a ponerse la gran capa de piel—. Me recuerda a los habitantes del norte.

—No, parecen rasgos más propios de la gente de Oriente —refutó Müller al alzar la vista—. ¿Sales otra vez?

—Desde luego: habrá que encontrar a una nodriza o algo de leche para la pequeña —respondió Osmen aplicando la recién asumida lógica paterna.

—¡Oh, cierto! —aceptó Müller—. ¿Y me vas a dejar solo con… con…? ¡No tiene nombre!

El persa se carcajeó al ver desbordado a un hombre que siempre tenía todo bajo control, ejercía su influencia con firmeza y contaba con una seguridad arrolladora.

—Piensa uno; así estarás entretenido hasta que regrese.

A su vuelta y tras mucho discutir, los mercaderes terminaron por llamar a la niña Suomi, con el fin de que siempre llevara con ella el nombre de la tierra que la vio nacer: era la palabra por la que la mayoría de los habitantes se dirigían a los territorios gobernados por la nieve en esa parte del mundo.

Dos hombres, dos eruditos, investigadores insaciables, comerciantes y amantes de la ciencia fueron los encargados de forjarle un hogar a Suomi. Fue imposible que la pequeña no se empapara de los conocimientos que giraban en torno al oficio de sus padres. Cada uno se encargó de mostrarle el mundo como ellos lo veían. Müller, con mente analítica, verborrea comercial, fuerza bruta y pasión por los inventos, le transmitió todo lo que Suomi estuvo dispuesta a aprender. Por su parte, Osmen trabajó con ella la parte más filosófica sin desterrar su sobrado interés en las ciencias proveniente de Oriente. El manejo de la pólvora no era la única área que manejaba el persa, ya que este también le enseñó a leer y a escribir en varios idiomas con el fin de que la niña terminara por abrazar la intelectualidad como ellos ya hacían.

Por todo ello, Suomi no era una joven más cuando llegó aquel año a Aberdeen. Era una muchacha que había viajado siempre en compañía de sus padres, había absorbido la majestuosidad que las diferentes tierras por las que viajaban mostraban al mundo, había respirado los distintos ambientes que recorrían Europa y había aprendido a ser cauta con las distintas culturas. Aunque llevara con ella un nombre propio de su tierra de origen, no sentía arraigo por un territorio en especial. Su residencia en Hamburgo era el único puerto en el que encontraba cierta paz al haber pasado grandes períodos de tiempo en esa ciudad. El tipo de negocio que llevaban a cabo los obligaba a tomar costumbres nómadas.

Su vida, tan diferente a la del resto de mujeres, la había abocado a una existencia carente de amistades sinceras. Salvo sus padres, no había logrado entablar una relación duradera con nadie, y por aquel entonces agradecía que eso fuera así, pues era consciente de que la libertad con la que vivía era contraria a la de otras muchachas. Todas ellas, forzadas a contraer matrimonio, siendo muchas más jóvenes que ella.

Suomi pasaba la veintena cuando el rey Jacobo II de Escocia solicitó los servicios de su padre Osmen. El rey quiso que Osmen lo acompañara para que durante su ausencia en la corte real se encargara de mantener las relaciones mercantiles escocesas. No era la primera vez que Suomi se desenvolvía entre los mercaderes y clientes. Había aprendido a hablar scott, y era el orgullo familiar en cuanto a la facilidad para llevar el negocio. Por su parte, Müller se reuniría con ellos semanas más tarde, pues debía atender las solicitudes navieras que le exigían los negocios en Hamburgo.

Aberdeen

Suomi se encontraba en el granero que habían alquilado como base en Aberdeen cuando tres highlanders cruzaron el umbral. Ella supervisaba el trabajo de dos dibujantes de cartografías de la costa báltica que le habían encargado. Además, daba instrucciones a varios cargadores que acumulaban los sacos de sal que había comprado a buen precio para distribuir en el continente, y le sobraba tiempo para llevar la lista mental del inventario, las tareas por realizar y los clientes pendientes que satisfacer. El escocés Iain Grant era la persona a la que se le había encomendado velar por su seguridad y ayudarla con la fuerza bruta que el negocio requería. En ocasiones también la asistía como traductor de los habitantes de las Tierras Altas que solo dominaban el gaélico. Ella se había interesado por esa peculiar lengua, pero, aun entendiéndola en su mayor parte, no lograba dominarla como deseaba.

Por esta razón, el primero en atender la solicitud de los emisarios del clan Mackenzie fue Iain. De constitución ancha, barba rojiza y ojos oscuros, se adelantó a Suomi para entablar conversación con los recién llegados. La joven aceptó el tácito acuerdo, pues el aspecto aterrador de los tres guerreros le impresionó sobremanera. Permaneció en un segundo plano lacrando las cartas que quedaban por enviar sobre un gran tablón, clavado al suelo con estacas, que le servía de escritorio.

Con disimulo comenzó a analizar a los Mackenzie. El que se presentó como Blacke, de mediana estatura, cara afilada y barba oscura, se había adelantado para conversar con Iain. Suomi supo que no era quien mandaba, aunque hubiera hablado el primero, pues sus ojos habían captado la señal que había hecho el más grande de todos: el fornido guerrero de pelo rubio plateado que había cruzado los brazos a la espalda y se había mantenido en la retaguardia y que había dicho llamarse Irvyng. Suomi comprobó que prestaba atención a todos los detalles que el almacén guardaba y comprendió que había preferido delegar la tarea de presentarse primero en Blacke y formalizar el acuerdo luego en el tercer highlander, que respondía al nombre de Lachlan. Supuso que este era el único que dominaba el scott, aunque no lo hablara con fluidez.

Su altura, sus hombros anchos cubiertos por su plaid y su mentón cuadrado le prodigaban un aire amenazador que, con todo, no se podía comparar con la fuerza que emanaba de su mirada azul. No hubo lugar a dudas cuando sus ojos recayeron en ella. Suomi dio un respingo y bajó la mirada para no llamar la atención mientras simulaba que continuaba con su tarea. Tuvo que recordarse a sí misma que volviera a tomar aire antes de morir de asfixia, pues se había olvidado de esa necesidad tras verse taladrada por Irvyng. El magnetismo de aquel guerrero la había dejado por unos momentos sometida a un calor que el día no merecía.

Estaba acostumbrada a tratar con mercaderes de todo tipo, pero los guerreros de las Tierras Altas que venían a solicitar sus servicios eran personas de un carácter totalmente nuevo para ella. Su curiosidad hizo imposible que mantuviera la mirada alejada del grupo mucho tiempo. Echándole un vistazo al líder que cubría la retaguardia, comprobó que este fijaba la vista en Iain, quien en ese instante negaba con la cabeza. El ceño rubicundo se frunció en una temible expresión. Suomi imaginó que debía de salirse con la suya siempre y que no le gustaba que le contrariasen. Lachlan se alteró al escuchar el murmullo grave de Irvyng, por lo que decidió adelantarse para convencer a Iain de algo. Suomi vio cómo Blacke, de cara alargada, pelo rizado oscuro y barba, daba dos zancadas para posicionarse junto a Lachlan. Su altura casi abrumó al ayudante de Suomi, pero no le impidió volver a negar con la cabeza. La joven resolvió rodear la pila de sacos y cajas de madera que se acumulaban en el centro para acercarse sin ser vista. Desde aquella posición pudo escuchar la conversación.

Al parecer, requerían la presencia de su padre Osmen para que los acompañara a las Tierras Altas con el fin de que sirviera a su laird. Supo que este no había ido con ellos debido al estado avanzado de gestación de su castellana. Iain insistía en que lo que pedían no era posible, pues Osmen se encontraba en la corte del rey, y nadie más podía encargarse de tal servicio. Les pedía que esperaran a que Osmen terminara con su trabajo con el monarca, y les prometía que su patrón sería informado de la petición del laird Mackenzie.

La joven fue testigo de la tozudez generalizada del grupo. Esto hizo que buscara un hueco entre los bultos de la gran montaña de mercancías para volver a observar la escena que se desarrollaba al otro lado de su escondite. Uno de los mozos de carga la llamó para que le indicara dónde colocar unas cajas y eso provocó que tuviera que desvelar su posición al contestar. Se aseguró de que los Mackenzie continuaran discutiendo con Iain mientras que ella se deslizaba hacia el fondo del almacén.

—Venid aquí —dijo Irvyng en gaélico con voz atronadora.

—Dejad a la joven o será mejor que nuestra conversación se acabe en este preciso instante —le advirtió Iain.

—Vos no sois más que un siervo; ella es la que gobierna este recinto.