Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

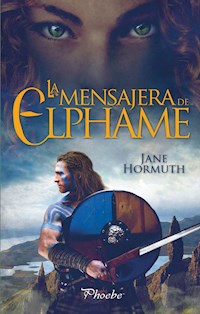

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mensajes

- Sprache: Spanisch

Escocia, siglo XV. Kenza es la curandera del clan McLeod. La mañana siguiente a la celebración de Ostara sale al bosque en busca de corteza de sauce. Entre la maleza descubre la presencia de seres de Otro Mundo. Para su sorpresa desaparecen ante sus ojos; movida por la curiosidad, se acerca, oye un sonido extraño y… ¡viaja a través del tiempo! El portal que atraviesa no es uno cualquiera: una importante agencia secreta de inteligencia, la FVEY, lleva años realizando este tipo de paseos temporales con finalidades científicas e históricas. Siusan y Elliot Casey serán los primeros en auxiliar a la dama medieval, sin entender del todo su forma de hablar o de vestir o su extraño comportamiento. Su nieto, Owen, se hará cargo de la situación, pues cree que Kenza es una farsante… hasta el día en que se topa con la verdad: los agentes de la FVEY persiguen a la viajera por resultar una amenaza para sus intereses secretos. El camino que Owen y Kenza habrán de emprender para escapar de la amenaza los llevará más lejos de lo que nunca imaginaron. Tratarán de buscar un portal para lograr que Kenza vuelva a su época antes de que la FVEY dé con ella. Owen pronto se dará cuenta de que Kenza es una mujer excepcional, con un carácter inocente pero mezclado con la ferocidad de los antiguos highlanders. A pesar de las circunstancias sus corazones latirán juntos, y poco a poco irán sintiendo una atracción imparable, ¿pero qué estarán dispuestos a sacrificar para que su historia de amor entre siglos pueda sobrevivir?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: junio de 2024

Copyright © 2024 Yanira Fumero Almeida

© de esta edición: 2024, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-10070-17-2

BIC: FRH

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías de cubierta: Selenittt/Stroop/Depositphotos.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Contenido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Agradecimientos

Contenido especial

A David,

un guerrero del siglo xxi.

1

Escocia, siglo xv

Kenza McLeod solía adentrarse en el bosque hacia el amanecer. Una talega cargada de tarros y saquitos hechos con retales era su única compañía. La curandera del clan McLeod había sido aprendiz de la afamada lady Aila, una mujer con dones místicos a la que todos llamaban «la mensajera de Elphame». Fue esta hechicera quien le mostró la magia de las palabras y le enseñó a leer y a escribir. El tiempo que Aila vivió entre los muros del castillo de Craig trajo consigo que ambas mujeres forjaran lazos de amistad. El castillo de Craig había sido morada de los McLeod desde hacía siglos, y en él varios de sus guerreros habían protagonizado grandes hazañas y aventuras que sus muros guardaban con celo. Tras la partida de Aila al contraer esta matrimonio con el laird de los Mackenzie, Kenza se quedó a cargo de la salud de su clan. La acompañaba la vieja Muriel, heredera de los cuidados y conocimientos antiguos de las curanderas de la zona.

Añoraba la presencia de Aila, pero la correspondencia con ella permitía que mantuvieran su complicidad. Las misivas llegaban con relativa asiduidad, y en ellas se consultaban remedios, hablaban de los partos que habían asistido e intercambiaban opiniones sobre cómo abordar según qué heridas y dónde hallar las hierbas concretas. Aprovechaban aquellos trozos de papiro con letra bien apretada para que no faltara detalle. Los párrafos finales los dedicaban a informar sobre algún que otro chisme de la comunidad. Kenza adoraba imaginarse la rutina de una castellana con poderes mágicos y cinco diablillos que criar. Ella, por su parte, se había centrado en su labor como sanadora. A pesar de haber consentido que algún guerrero la cortejara, ninguno había logrado que deseara desposarse. Kenza poseía un alma romántica pero bastante escéptica con respecto a sí misma. No estaba segura de que existiera un hombre que viera con buenos ojos que asistiera a sus vecinos sin que le exigiera un compromiso marital mucho mayor del que estaba dispuesta a dar.

Aquel día Kenza llevaba más de una hora de camino cuando volvió a recordar la conversación que había mantenido con Aila la última vez que se vieron. Levantó la vista del suelo para observar la vereda del río por el que se guiaba para dar con un sauce blanco en concreto. Necesitaba más corteza para los enfermos. El invierno resultó ser más frío de lo normal, y muchos padecían de calenturas. A lo lejos divisó la construcción cilíndrica que todos conocían como «Broch». Nadie sabía desde cuándo estaba allí, pero muchos solían coger las piedras que lo formaban para construir sus propias viviendas.

Kenza se aproximó hasta el antiguo torreón, pues solía tomarlo como referencia para dar con el árbol. En cuanto estuvo frente a su tronco visualizó los últimos cortes sobre la superficie. Kenza sacó su athame, el cuchillo que siempre la acompañaba para realizar cortes con precisión, se puso de rodillas y pidió al sauce que le permitiera llevarse un trozo para la sanación. Eran lecciones que había aprendido de Aila. Por aquellas tierras se amaba y respetaba a la Madre Naturaleza a partes iguales. La última vez que Aila y Kenza se vieron fue cuando Aila vino a asegurarse de que el entrañable Irvyng, amigo de la infancia, lograba escapar con vida del reino de Escocia junto a su esposa, Suomi: esta era objeto de una injusta persecución por parte de la Corona escocesa.

Mientras comenzaba con la tarea, Kenza recordó, estando junto con su amiga Elinor, las extrañas palabras de Aila antes de partir.

—Mi querida amiga —le dijo mientras la abrazaba—. El cielo sabe cuánto te echaré de menos. Tengo una sensación amarga cuando pienso en nuestra separación.

—Ay, Aila, pero no será definitiva —le contestó con una carcajada Kenza—. Siempre nos decimos adiós, pero sabemos que es un hasta pronto. Algún acontecimiento hará que nos reencontremos. Estoy segura.

La hechicera sonrió, pero la alegría no alcanzó a iluminar sus ojos verdes. Aila contempló el rostro de Kenza, salpicado de pecas, sus ojos color del cielo y su pelo rojizo recogido en un severo moño de donde escapaban algunos mechones rebeldes. Se encogió de hombros para desechar una idea que pasaba por su mente antes de volver a rodear con sus brazos a Kenza.

—Pero siento que esta vez pasará demasiado tiempo hasta que algo parecido suceda —le comentó su amiga con la boca cerca de su oído.

Todas las alarmas prendieron en el interior de la pelirroja. Separó a Aila de ella para leer la expresión de su rostro. Fue contundente al hablar:

—Aila, solo una cosa podría alejarme de ti antes del día de mi muerte: que no me reveles los mensajes de los dioses que versan sobre mí. No soy Clarion, a quien mandaste a buscar a Elinor sin saber en dónde se metía. Ni tampoco soy Archie, quien viajó al norte ajeno a las batallas que tendría que lidiar. Y mucho menos soy Irvyng, pues te recuerdo que no lo avisaste de que el destino mostraba que le iban a poner precio a su cabeza. Dime lo que sabes.

—Confieso que he soñado contigo —Aila la miró con derrota—, pero todo me resultaba demasiado confuso. No he tenido una revelación clara como me ha ocurrido con los otros McLeod. Tan solo prométeme una cosa —la fuerza de las manos de Aila tomando las suyas la asustó—: si algún viaje te conduce hacia Occidente, un barco, la llamada de algún miembro del clan Clanranald o, quién sabe, si las gentes de Irlanda quieren llevarte con ellos, por favor, envíame una misiva.

Elinor, esposa de Clarion, anglosajona de nacimiento y escocesa por amor, intervino en la conversación.

—¿Acaso le ha llegado la vez a nuestra querida Kenza? —preguntó con socarronería mientras se colgaba del brazo de la aludida. Ella hacía referencia a que a cada vaticinio de Aila lo acompañaba un romance implícito.

—¡No! —respondió Kenza con rapidez, aunque dudó, y por ello volvió su rostro hacia Aila—. No es cierto, ¿verdad?

—Como te he dicho, todo me resulta confuso —se explicó la mensajera de Elphame—. Te veo partir de manera tan veloz que nadie sabrá nada de ti, y no tendrás tiempo de avisar. Y de ahí mi insistencia: tienes que ponerte en contacto con nosotros antes de que emprendas ese viaje que veo en mis sueños.

Kenza insistió en que le otorgara más información.

—¿Qué más ves? ¿Cómo es el lugar al que iré? Me llenas de temor.

—Debes confiar en los dioses —le aconsejó Aila antes de levantar un dedo admonitorio—. Bien sabes que no me gusta aventurarme, pues enseguida todos os imagináis la desgracia.

—Puede que, como al resto, ese viaje te lleve a la persona a la que amarás de por vida —la animó Elinor.

—Por más prendada que quede de algún caballero, jamás desaparecería sin hablaros de mis tan peculiares nuevas —aseveró Kenza mientras asimilaba el confuso vaticinio.

—Todo lo que sé me llega a través de sueños, no de visiones —aclaró Aila—. De ahí que se entremezcle en mi memoria. Por momentos no te alejas, en otros te diriges hacia occidente, a Irlanda, y en ocasiones estás en estas tierras, pero con un escenario muy distinto al que conozco.

—Aila, no estás siendo de ayuda. —Kenza elevó las cejas para recalcar sus palabras.

La hechicera tomó aire, clamó elocuencia al cielo y volvió a posar sus ojos en los de su asustada amiga.

—Da igual lo que ocurra: siempre podrás recurrir a mí —terminó por decirle—. Allá a donde los dioses te envíen yo te acompañaré. Solo tienes que mandarme una señal y acudiré en tu busca.

Elinor hizo una mueca, pues la tensión que percibió en Aila no auguraba nada bueno. Miró el perfil de Kenza cuando esta parpadeaba tratando de entender aquel embrollado vaticinio. Apretó más su contacto con ella antes de decir:

—También podrás contar con mi ayuda, Kenza. Los lazos que nos unen son tan fuertes como los de una familia. Siempre nos tendrás para lo que necesites. Hasta Irvyng volvería a riesgo de poner su pellejo en peligro para socorrerte. —Hizo una pausa para preguntar a Aila—: ¿Para cuándo se espera tal acontecimiento?

—Para Ostara; una gran luna llena será quien lo presencie —fue la respuesta que surgió de los labios de la mensajera de Elphame, cuya expresión evidenciaba sus ganas por esclarecer el futuro de su querida amiga—. No temas, mi buena Kenza, porque tu interior está lleno de luz, y allá a donde has ido has encontrado amor. Pocos se resisten a tu nobleza, eres inteligente para lidiar con los egos y por ello te escurres con facilidad de los conflictos. No pierdas tu buen humor, pues en él te apoyas tanto en los malos como en los buenos momentos. Auguro felicidad, de eso puedes estar segura.

Elinor soltó a Kenza para que esta volviera a abrazar a Aila. Emocionadas, trataron de insuflarse fuerza a través de sus sonrisas. Seelie, la bebé que Aila cargaba a la espalda, protestó en aquel instante. Escucharon un chillido antes de la explosión que trajo el llanto para participar de la despedida.

—¡Oh! —exclamó Aila—. Mi hija también desea expresar su tristeza ante nuestra partida.

Kenza rodeó a la madre para posar sus labios sobre la frente de la recién nacida. El llanto cesó ante el contacto. La pelirroja se enterneció al observar las muecas y los sonidos parecidos a maullidos que surgieron del interior del arrullo que sería su medio de transporte hasta su hogar. Seelie, quien había heredado el don de su progenitora, volvió a sumirse en un profundo sueño.

Elinor y Kenza intercambiaron miradas después de perder de vista a la comitiva que se dirigía a tierras Mackenzie. La anglosajona rodeó los hombros de su amiga para reconfortarla.

—Aila prevé felicidad para ti, pero yo creo que algún romance también te aguarda.

—No tienes los poderes de Aila —bufó Kenza ante los deseos de Elinor por verla comprometida.

—Ni falta que hace —le respondió muy ufana—. ¿Quién podría resistirse a tus encantos?

—No soy casadera, querida inglesa —le recordó Kenza—. Todos saben que ya es tarde para mí.

—Discrepo: te has encargado de alejar a todo hombre que se te ha acercado, pero alguno habrá que logre romper tu coraza.

La pelirroja miró al cielo para pedir paciencia, pues no era la primera vez que discutía con Elinor sobre ese tema. Ella no era Aila, y como castellana tenía un ejército de sirvientes que le facilitaban el trabajo. Tampoco se había topado con alguien como Daimh, quien amaba a su mujer y aceptaba de buen grado la labor que la obligaba a prodigar cuidados a los demás. Cada vez que Kenza pensaba en un futuro junto a alguien con el que formar una familia enseguida se veía arrasada por imágenes de sí misma llevando la colada al río, cocinando, gritando para que los niños hicieran caso y alcanzando el atardecer agotada sin haber podido prestar atención a las hierbas que crecían en la parte trasera de su cabaña.

El transcurrir de los años había enseñado a Kenza a valorar su independencia y a estar agradecida por los regalos que los dioses le habían otorgado. Adoraba ser curandera. Había llegado siendo una niña al castillo. Sus padres vivían en la aldea pesquera, y se alegraban de ver cómo tres de sus cuatro hijas habían contraído matrimonio con hombres de honor. Aunque no podían verse, pues todas habían acabado muy lejos de allí asumiendo su rol en otros clanes, se sentían satisfechos al saber que habían acabado en buenas manos. Kenza era la más pequeña, y no los decepcionó cuando consiguió entrar a trabajar para el laird. Se sintió feliz de poder servir en las cocinas y ayudar durante las comidas que se realizaban en la fortaleza. Sus padres siempre pensaron que en algún momento vendría con la noticia de que algún guerrero le había propuesto matrimonio. En cambio, nada de eso había sucedido. Desde que había cumplido más de veinte inviernos el entorno consideró que se hallaba fuera del grupo de jóvenes en condiciones de formar familia.

Kenza maduró con la presencia de sus entrañables amigos Archie, Daimh, Clarion e Irvyng. Juntos habían superado grandes obstáculos. No era habitual en esa época una amistad entre hombres y mujeres, pero Kenza consiguió conservar cierta fraternidad con todos ellos. Incluso acogió a todas sus esposas como a hermanas. De alguna manera los jóvenes McLeod habían cruzado la barbacana de Craig en circunstancias similares. Provenían de familias humildes, llegaban solos y tenían como única arma su esfuerzo para mantener un mínimo de bienestar. Ellos empuñaron armas, Kenza agarró paños. Hasta que su carácter risueño llamó la atención de Aila cuando apareció en sus vidas para ayudar al jefe del clan.

Kenza fue la única en darse cuenta de que la hechicera poco sabía de cómo conducirse en sociedad. Se acercó a ella para ayudarla y a cambio se ganó su amistad eterna. Le mostró el mundo de las hierbas, captó su habilidad e intuición para atender enfermos y la instruyó en el arte de la curación. Esto consiguió que su estatus dentro del clan cambiara. Dejó de servir alimentos y de participar en la limpieza del castillo para centrarse en la salud de los suyos. Los años pasaron, su experiencia aumentó y su peculiar belleza maduró con ella. Aunque solía esgrimir el argumento de su edad para acomodarse en su rol de solterona, la madurez aún no había alcanzado su piel. Era coqueta y gustaba de ungir de aceite su rostro, también mantenía lustroso su cabello y cuidaba su dentadura con los consejos de Aila. Kenza daba gracias a los dioses por haber puesto a su amiga en su camino, pues le debía su apasionante vida. Su ocupación le permitía saborear cierta independencia dentro de los roles medievales con los que convivía.

Y ahora solo quedaba descubrir la razón por la cual su separación era tan larga como para entristecer a la mensajera de Elphame.

2

Hacía un día que habían celebrado Ostara, la celebración de la llegada de la primavera. Kenza se había comprometido a no salir del castillo hasta pasar esa fecha. La luna llena había desaparecido del horizonte cuando decidió que estaba fuera de peligro. No se expondría, pero tampoco podía poner a un lado sus obligaciones. Necesitaba corteza de sauce y algunas plantas silvestres, además de raíces y hongos para reabastecer su despensa.

La hierba alta la camuflaba, por lo que no fue vista por los intrusos que andaban por la zona. Kenza fue la primera en detectar la presencia de extraños. Se agachó en cuanto escuchó voces. La premonición de Aila continuaba taladrando su mente. En cambio, la curiosidad ganó al miedo, y se arrastró por la tierra hasta encontrar un punto donde espiar sin ser vista. No era una hora normal para toparse con aldeanos por aquella zona, tampoco era un lugar muy transitado aquel en el que se hallaba. Sus ojos azules recorrieron el vasto terreno que se extendía entre los dos Broch. Los torreones ajados lucían como luceros entre la vegetación. Justo en medio un grupo de personas de extrañas vestimentas deambulaban alrededor.

Kenza ahogó un grito al descubrir que no eran seres de su mundo. Atisbó cómo aquellos entes llevaban envueltos sus cuerpos con una tela tan blanca como la nieve. Sus cabezas iban cubiertas por lo que para Kenza era un yelmo del mismo material cuya visera era de cristal. Contó hasta tres de ellos. Todos llevaban consigo un cofre de un metal tan brillante que Kenza creyó que era mágico. Allí introducían muestras de lo que parecían considerar interesante. Uno de aquellos visitantes alzó su mano para saludar a alguien que se acercaba en sentido contrario. Kenza lo identificó como un juglar. No parecía temerles. Para ella la sola visión de sus ropajes le ponía los pelos de punta. Se dijo que estaba presenciando un encuentro entre seres feéricos. Tras el juglar surgió otro hombre. En aquella ocasión identificó a un mercader que se había pasado por la fortaleza para vender sus cachivaches.

El corazón de Kenza comenzó a palpitar con fuerza, no estaba asegura de qué harían con ella si descubrían que estaba allí. Pegó su mejilla al suelo, olió la humedad de la tierra y rogó a los dioses que la mantuvieran con vida. La conversación que escuchaba, lejana, continuó varios minutos después. El juglar silbó para llamar la atención de sus compañeros. Kenza levantó la cabeza mientras estiraba las manos para abrir la hierba con el fin de calcular el momento en el que tendría que recogerse las faldas y salir corriendo. Con suerte los dejaría atrás. Fue entonces cuando observó cómo todos se reunían alrededor de algo que tan solo ellos veían. Uno de los seres se quitó el yelmo blanco y la muchacha se quedó boquiabierta. Jamás había visto a alguien con la piel tan oscura. Sus dientes lucieron brillantes cuando sonrió al juglar.

Enseguida, la confusa mente de la curandera comprendió que no era un muchacho que deambulaba entre las aldeas entreteniendo a los campesinos a cambio de monedas: ¡era uno de esos seres! Y aún más sorprendente, era una mujer, pues el hombre de tez negra la llamaba «Regina». Los vio abrazarse, celebraban algo. La dama con el atuendo de juglar se apartó la manga del brazo izquierdo antes de mirar la pulsera que llevaba. Apuró a su escuadrón con palabras de apremio. Uno de los camuflados de blanco alargó un brazo del que colgaban varios artilugios. Cada uno de ellos se colocó una insólita diadema antes de ajustarse unas vendas rígidas sobre los ojos. A la McLeod tan solo le dio tiempo a parpadear una vez para ver cómo se cogían de la mano y en cuestión de segundos desaparecían. No emitieron sonido alguno, tampoco la tierra rugió, ni mucho menos tembló. La escocesa boqueó varias veces. Sus ojos desorbitados trataban de hallar señales que corroboraran lo que había presenciado. Esperó un tiempo prudencial para salir de su escondite. Se alzó en cuadrupedia y miró a un lado y a otro antes de ponerse en pie.

¿Qué había sido aquello? ¿A dónde habían ido? ¿Volverían? Kenza se sacudió las faldas mientras se formulaba estas y un millar de preguntas más. Se dijo que tendría que enviar una paloma mensajera con urgencia a Aila para relatarle lo acontecido. Su amiga la había salvado. Al haberla prevenido, había escapado del secuestro, convencida de que lo habrían pertrechado los temibles visitantes. Debía escribir a Aila, tal y como había prometido, para darle las gracias. Antes de ello, decidió recabar toda la información posible. Con paso inseguro se acercó al punto donde había visto esfumarse a los visitantes. Se dio cuenta de que se dirigía hacia la mitad exacta entre los dos Broch. Al aproximarse al punto mágico Kenza detectó un olor particular en el aire. Trató de identificarlo, pero le resultaba indescifrable, no se asemejaba a nada conocido. Era intenso y entraba con dureza en sus fosas nasales. Tan solo pudo catalogarlo como algo que había sido quemado.

A medida que avanzaba, el olor se volvía más fuerte, incluso hasta provocarle náuseas. Detuvo su paso, pues el miedo se apoderó de ella. Lo que había visto era propio de Aila, quien manejaba mejor el contacto con el Otro Mundo. Se advirtió que la premonición podría estar relacionada con aquel suceso, aunque, si no hubiera estado prevenida, probablemente habría saludado a aquellas personas, y con seguridad se la habrían llevado con ellos. Un sonido llegó hasta Kenza para quebrar las elucubraciones en las que estaba sumergida. La curandera inclinó la cabeza para aguzar el oído.

¿Eran niños llorando o gatos maullando? Una fuerza desconocida tiró de ella a la vez que el lastimero llanto se acrecentaba. Desde su ombligo un hilo invisible parecía enrollarse en un punto indeterminado frente a ella. Kenza colocó las manos sobre su vientre y avanzó. Aunque sentía la atracción física, su mente la convenció de que estaba fuera de peligro, pues podía gobernar aquella presión. Buscó algún animal caído, torturado por esos malhechores. También sopesó la idea de que hubieran quedado atrapados en algún pozo al que se hubieran caído. No tardó mucho en descubrir la gran losa de piedra que el follaje escondía. En su centro había un grabado que consistía en varias líneas que se cruzaban entre ellas. Supo que se trataba de la pisada de la bruja que tantas veces vio hacer a Aila.

Recordó haber visto a los extraños visitantes dar un paso al frente cuando sus ojos dejaron de verlos. Se dijo que si se mantenía en el límite nada le pasaría. Estaba fascinada por aquella experiencia. Ya se veía en el gran salón del castillo de Craig contando su aventura. Por encima del lastimero aullido comenzó a escuchar varias voces, y la llamaban. No reconoció ninguna de ellas, pero gritaban con urgencia. Sin mover los pies adelantó la cabeza para saber si venían de aquella piedra circular donde convergían varias corrientes telúricas o si provenían de otro lugar.

Y aquel sencillo movimiento, aquel gesto inofensivo, fue el que la arrastró al abismo.

Sin previo aviso su cabeza cayó a plomo. Kenza se tensó al anticiparse al golpe que se daría contra la superficie. En cambio, no hubo impacto; su cuerpo entero, hasta sus pies, fueron absorbidos por la misma fuerza. La caída resultó ser interminable. No sabía si estaba de pie, tampoco si caía de cabeza o lo hacía dando vueltas. El sonido infernal se agudizó de tal manera que creyó que le estallaría la cabeza. Fogonazos de luz la cegaban por momentos para luego sumirla en la más absoluta oscuridad.

Kenza gritó, gimió, graznó y bramó hasta lo indecible. Deseó que el vómito llegara para alejar la ardiente sensación que sus tripas sufrían. Ya no había miedo, este había pasado a ser una mera sensación. Lo que sí notó fue algo jamás experimentado, había subido de nivel. Kenza fue presa por primera vez en su vida del auténtico terror. Fue tal el horror al que estaba sometida que deseó morir. Su cuerpo estaba siendo vapuleado por ondas energéticas que desconocía. No podía concebir un minuto más suspendida en aquel abismo que no cesaba, que no conducía a ningún lugar y que la envolvía en la mayor de las torturas. No supo durante cuánto tiempo mantuvo la consciencia, pero antes de perderla se desmayó.

3

Eilanreach, Escocia, siglo xxi

—¡Siusan! ¡Owen! —gritaba Elliot Casey por la ventanilla de su ranchera antes de detener el vehículo frente a la casa—. ¡Owen, Owen!

La mujer de edad avanzada se secaba las manos en el delantal cuando salió a ver qué ocurría. Siusan vio a su marido quitarse la boina y sacudirla haciendo aspavientos para que se acercara.

—¿Qué ocurre? Owen ha ido al pueblo a por unos recados. —Siusan corrió hasta la parte posterior de la camioneta. Lo que vio jamás lo hubiera esperado—. ¿Quién es esta chica? ¿Qué le ha ocurrido?

—Qué sé yo, mujer —le dijo Elliot mientras abría la puerta de la caja de la pickup—. Ayúdame a llevarla dentro.

Siusan se santiguó al ver a la joven inconsciente. Enseguida Elliot condujo a la muchacha al interior de la vivienda, donde Siusan preparó todo para acomodarla en la habitación de invitados. En medio del alboroto Elliot le relató lo sucedido.

—Venía de llevar el forraje al ganado cuando volví a toparme con los todoterrenos que de vez en cuando se detienen entre los Broch. —Se explicaba con las manos volando desde su pelo cano a sus caderas—. Esta vez vi que se alejaban a toda prisa. Ya había hablado yo con Angus sobre esos extraños, y él me había dicho que le pagaban bien por permitirles husmear en sus tierras. Nunca ha sabido decirme si eran arqueólogos o biólogos.

—Querido, aligera, que tenemos a una mujer en estado grave bajo nuestro techo —lo urgió su esposa, aunque estaba acostumbrada a la tendencia a divagar de Elliot.

—Sí, sí, pues bien, al ver que se marchaban, decidí parar para averiguar qué andaban haciendo —continuó con premura—. Al bajarme vi el bulto de las ropas de esta pobre. Cuando me di cuenta de que apenas reaccionaba decidí traerla. —Dando vueltas a su boina entre las manos frunció sus cejas pobladas mostrando desaprobación—. Sabía yo que esa gente no era de fiar. ¡Estaban allí y no la socorrieron! O algo mucho peor ¿Habrán sido ellos quienes la han dejado abandonada creyendo que nadie encontraría el cuerpo?

Siusan palpaba las extremidades de la joven, le tomaba el pulso y le levantaba los párpados sin que hubiera reacción.

—No tiene heridas, ni huesos rotos —comentó la mujer—. ¿La habrán drogado?

—¿Y esas ropas? —preguntó a su vez Elliot—. ¿Serán de alguna película?

—Florence, que sigue de cerca el rodaje de Outlander, no me ha dicho nada —se aventuró a decir Siusan—. Si algún actor conocido anduviera cerca, ella sería la primera en ir a ofrecer su tarta de zanahoria.

El matrimonio quedó en silencio durante largos segundos, pendiente de la respiración de la desvalida.

—Bien, dejémosle dormir la mona —resolvió Siusan—. O se trata de una actriz adicta a las drogas o es de esas brujas wiccanas que suelen probar setas alucinógenas para pasar el rato.

—Iré al pub a indagar —se prestó Elliot, colocándose la boina sobre la cabeza mientras miraba con desolación el rostro de la desconocida—. Esta juventud se está echando a perder.

—Elliot —lo detuvo Siusan antes de que saliera de la estancia—, no comentes nada. Los investigadores de los que has hablado deben de ser gente influyente. Será mejor que no nos metamos en líos. No podemos descartar que hayan tenido algo que ver con ella. Ve al pub, pero no hagas preguntas: solo estate atento a cualquier rumor.

El hombre salió con presteza mientras Siusan peleaba con los cordones de la vestimenta de la joven para dejarla con la camisa interior que llevaba puesta. Puso cada prenda sobre una silla cercana sin parar de hacer conjeturas sobre lo sucedido con la convaleciente. Rezó para que no muriera en su casa. El hospital más cercano estaba a una hora de su granja si iban en coche. Esperaba que Owen supiera qué hacer en las circunstancias en las que se encontraban. Antes de volverse la muchacha emitió un largo suspiro y se volvió de costado como alguien que se encuentra sumido en un profundo sueño. Siusan meneó la cabeza convencida de que era una borrachuza y no una víctima de ningún ataque. Al menos, se dijo para sí, no parecía que su vida corriera peligro.

4

Castillo de Coill, Escocia, siglo xv

Era noche cerrada cuando Aila despertó sobresaltada con un grito atragantado en su boca. Daimh, hombre preparado para la guerra, se levantó de golpe, tomó con una mano la espada que apoyaba cerca del cabezal de su cama y con la otra mano agarró un cuchillo que guardaba bajo su almohada.

—¡¿Quién, dónde?!—preguntó a su esposa, dispuesto a entrar en batalla.

El jefe del clan Mackenzie recorrió la alcoba en busca de intrusos, pero no halló nada. Tan solo escuchó el crepitar de los rescoldos que quedaban prendidos en la chimenea. Algo más tranquilo, se detuvo a inspeccionar a Aila, quien mantenía los ojos puestos en la oscuridad mientras su pecho subía y bajaba agitado.

—¿Aila? —Daimh volvió al lecho con cuidado. No sabía si su mujer había entrado en trance.

—Se ha ido —susurró ella con angustia.

—¿Quién ha osado entrar? —Daimh realizó un nuevo barrido por los aposentos.

—Kenza ya no está entre nosotros —trató de hacerse entender. Giró su rostro en la penumbra hacia Daimh antes de agarrarle la mano con fuerza.

—¿Ha muerto? —la interrogó con apremio—. ¿Por quién? Vengaremos su muerte, te lo juro. Reuniré a mis hombres…

—¡No! —Aila se aferró a sus dedos—. Ella ha sobrepasado todas las barreras invisibles. Yo lo presentía, pero no he podido hacer más. Hoy lo he visto con claridad.

—Sigo sin comprender nada.

—Kenza ha viajado en el tiempo —sentenció Aila—. No sé si será capaz de volver.

Daimh se demoró unos largos segundos para digerir la noticia. Convivía con el don de Aila desde hacía una década, pero nunca dejaba de sorprenderle. No dudó, como sí lo había hecho en el pasado. Si ella decía tal cosa, era porque así había sucedido. Su silencio se debía a que era la primera vez que no podía auxiliar a alguien de su familia. Aunque no lo unieran vínculos de sangre con Kenza, la consideraba una hermana.

—Ella no posee magia alguna —comentó tratando de salir de su estupor—. ¿Cómo ha sido posible? ¿No puedes comunicarte con ella? ¿No sabes a dónde ha ido?

Percibió el llanto de Aila cuando esta se apoyó en su hombro y le echó los brazos al cuello.

—En determinados puntos de la tierra se pueden abrir portales que te engullen para llevarte a otros mundos, a otras épocas… —se explicó la hechicera—. No hace falta manejar la magia para viajar. Solo debe darse una serie de circunstancias estelares y terrenales. Yo siempre he rehuido esos lugares. Su poder es abrumador, te arrastra sin compasión, y pocos han logrado volver vivos. La mayoría de las veces te traga para solo escupir tu cuerpo inerte. Nuestra Kenza camina por lugares tan desconocidos para nosotros que…

—¿No podemos ir a buscarla? ¿Enviarle alguna señal? —Daimh, sumido en su rol de laird, no estaba acostumbrado a que algo escapara de su control.

—Acabo de conectar con su devenir, por ello tengo esperanza. Sé que ha conseguido transitar estas fuerzas y que ha llegado al otro lado —respondió Aila, esforzándose en recordar los detalles de su visión—. En cambio, me preocupan los peligros que pueda correr. Trataré de conectar con ella. Ojalá los dioses me lo permitan.

5

Eilanreach, Escocia, siglo xxi

Kenza despertó un día después. Antes de abrir los ojos notó cómo su cuerpo estaba tan dolorido que hasta respirar le hizo gemir. Un sonido infernal le llegaba de manera amortiguada. No quería volver a aquel pozo del inframundo en el que había caído. Sus tripas rugieron con un hambre voraz, y le pareció que llevaba siglos sin probar bocado. Su mente asoció su debilidad al desfallecimiento por hambre. Realizó un esfuerzo hercúleo cuando se propuso abrir los párpados. No supo dónde se hallaba. Sus ojos recorrieron el aposento donde se encontraba con gran curiosidad. Los rayos de luz entraban por una ventana cuyas vidrieras transparentes y limpias se le antojaron de gran valor. Las paredes estaban forradas de alguna tela repleta de flores. Aquel trabajo artesanal la maravilló, pues no había piedra al descubierto tal y como estaba acostumbrada a ver en las fortalezas. El lecho donde estaba tumbada era tan mullido que solo pudo compararlo con una esponjosa nube. Olía a flores, a aire puro y fresco.

Pues bien, Kenza, se dijo, has muerto y estás en el cielo.

Un sonido abrumador se acercaba a la puerta cerrada de la estancia. Aquello la sacó de su apacible conclusión de creerse en espíritu. El horripilante ruido era similar al zumbido que generaba una gran ventisca, y se aproximaba cada vez más. Kenza se sentó sobre la cama, con la mirada puesta en la entrada, atenta a cualquier amenaza. Se abrazó las rodillas con fuerza para evitar gritar. El movimiento le produjo náuseas. Cuando el clamor se detuvo al otro lado de la pared gimió de angustia. La puerta se abrió de forma abrupta para dejar ver a una mujer con un animal de metal rugiendo a sus pies.

El desgarrador chillido de Kenza se escuchó en toda la granja. Se parapetó en el cabezal de la cama con el terror pintado en la cara. La mujer, Siusan Casey, corrió por el pasillo, desenchufó la aspiradora y llamó a los hombres de la casa mientras se aproximaba de nuevo a la habitación de invitados.

—Tranquila, muchachita, estás a salvo —le dijo levantando las manos desde el vano de la puerta.

—¡Por favor, no me matéis! —gritó Kenza—. ¡Liberadme, os lo ruego!

—¡Oh, hablas gaélico! —Siusan respondió en el mismo idioma—. No te asustes, niña mía. No debes temernos.

—Alejad a vuestra bestia. —Kenza seguía horrorizada ante la visión de aquel animal feroz—. Por favor.

La mujer siguió la dirección de la mirada de la joven enajenada hasta el objeto que tanto la perturbaba.

—¿Esto? —señaló, y con cautela le explicó—: Es una aspiradora.

Kenza levantó una ceja con desconfianza.

—La habéis domado bien —comentó esperando que volviera a rugir y se echara sobre ella.

—Limpia el suelo… —añadió Siusan con estupor.

Siusan no estaba segura de tener que explicar algo tan evidente, pero el silencio se le hizo eterno mientras permitía que la joven tomara conciencia de dónde estaba. Kenza, por su parte, no tenía ni idea de cómo se llamaba aquel animal, tampoco tenía intención de conocer su origen. Su mente trataba de analizar todos los detalles, y no hallaba coherencia alguna. La decoración le era del todo extraña. La exquisita tela bordada que cubría la ventana le resultaba demasiado preciada como para utilizarla como cortina, siempre que se pasara por alto el uso de vidrios para aislar la vivienda del frío. Sobre la mesilla de noche observó varias jarras con delicados adornos florales y líneas de oro. Junto a ella un vaso de cristal lleno de agua le pareció líquido celestial. Se relamió al instante al sentir una sed desmesurada. Un leve sonido como «tic, tac» llegó hasta sus oídos desde la cómoda situada cerca de la puerta. Un círculo de oro mostraba una selección numérica.

—Has pasado más de un día durmiendo. Nos preguntábamos cuándo despertarías y si necesitabas ayuda médica.

—Yo… yo… —Kenza miró alrededor desorientada— tan solo deseo volver con los míos.

—Por supuesto, querida, te llevaremos con ellos en cuanto estés lista. —Siusan le sonrió al mismo tiempo que alzó una mano hacia ella—. Estarás hambrienta. Bajemos a la cocina. Te prepararé lo que quieras mientras me cuentas qué te ha ocurrido. ¿Te parece?

Kenza asintió con inseguridad, pues creía estar en el palacio de alguna deidad.

—Deseo vestirme antes de presentarme ante la corte —pidió la pelirroja al percatarse de que solo iba vestida con su camisa interior, y miró a la mujer de soslayo. Supuso que formaba parte del servicio por el comentario que había hecho sobre la fiera aspiradora—. Y vos también deberíais poneros vuestros ropajes; comprendo que sean incómodos para vuestras labores, pero os amonestarán por ello. Se os ve hasta las rodillas.

Siusan quiso reírse, pero al ver el ceño fruncido de la joven y la seriedad con la que había hablado prefirió mantener el rostro inmutable. Intuyó que la muchacha podía pertenecer a alguna congregación religiosa como mormones o cuáqueros. Decidió ignorar esto último para sonreírle con la intención de insuflarle confianza. No había que ser muy listo para ver que estaba realmente perdida. Le indicó dónde había guardado la vestimenta con la que había llegado, además de informarla sobre la limpieza que le había dado.

—Os lo agradezco, mi señora. —A duras penas Kenza se puso en pie para tomar sus pertenencias. Por precaución continuaba echándole el ojo al ahora silencioso ser de las tinieblas.

—¡Por el amor de dios, estás muy debilitada! —exclamó Siusan en cuanto observó su palidez por el esfuerzo que le supuso ponerse en pie—. Te ayudaré a vestirte, ¿de acuerdo?

Kenza asintió.

—¿Podéis amarrar a esa cosa? —solicitó la invitada—. Metedla en su jaula, por favor.

Siusan no pudo contener la risa.

—Por supuesto, querida. —La mujer cargó con la aspiradora mientras se alejaba sin dejar de hablar—. Y espero saber dónde diablos has estado para considerar a este aparato algo parecido. Chiquilla, si cualquiera diría que te tenían encerrada en una cueva…

Siusan se detuvo al decir esto último. Cayó en la cuenta de que bien podían haber retenido a esa muchacha desde su infancia. Algún demente podría haberla secuestrado. ¿Cuántas desapariciones había sin resolver? ¿Cuántos casos de muchachas tratadas como animales había leído en la prensa? En ese instante escuchó cómo los pasos de su marido se dirigían a la escalera. Se asomó con rapidez para advertirle mediante señas que no subiera. Elliot leyó de sus labios el mensaje claro de «Llama a la policía». En la mente de la mujer todo encajaba. Las ropas, la suciedad, la ignorancia ante objetos comunes, aquella extraña forma de hablar gaélico… ¡Incluso tanto recato era propio de una persona alejada de la sociedad! Se santiguó antes de volver a la habitación de invitados.

Cuando entró, se topó con Kenza sentada en el suelo, con la tez lívida y su mirada tratando de enfocar. Estaba a punto del desmayo.

—¡Criatura! —se compadeció Siusan—. ¿Cuánto llevas sin probar bocado? Estás muy débil. Ven, te ayudaré a volver a la cama. Debes reponer fuerzas. Yo te traeré algo de comer.

Kenza solo pudo parpadear para aceptar lo que decía la dama. Ella también se había sorprendido por la fragilidad que mostraba su cuerpo. Consintió que la amable mujer la arropara. Cuando le acercó el vaso de agua creyó que se deslizaba por su garganta el agua más pura que jamás hubiera bebido. Quiso pedir más, pero el agotamiento se lo impidió.

—Y dime, niña mía, ¿cómo te llamas?

—Kenza —susurró.

—Muy bien, Kenza. Prometo cuidar de ti. —La mujer estaba conmovida por la mala vida que imaginaba que había tenido—. Ya nada malo te pasará. Mi nombre es Siusan. Te encuentras en Eilanreach. En la granja Glenbeag.

—Mentís —susurró Kenza, que comenzaba a sentir un sopor que la transportaría al sueño—. ¿Qué granjero posee tanta riqueza?

Siusan parpadeó con extrañeza al escuchar tal conjetura. Su vivienda, aunque grande, estaba dotada de mobiliario antiguo y sin lujos a la vista. Dejó que la joven durmiera, mientras salía de la habitación para ir a prepararle una bandeja llena de buenos alimentos. Se la veía famélica, y debía recobrar energía para enfrentarse a lo que le depararía el futuro.

Se hallaba cortando unas rebanadas de pan de centeno para ponerlas sobre un plato cuando su nieto Owen atravesó la puerta trasera. Siusan agradeció que todo aquello ocurriera cuando él estaba de visita, pues de otra manera no hubiera sabido cómo enfrentarse a tal eventualidad. Owen era un muchacho listo y trabajador que podía ayudarlos a proteger a la joven. Aun así, a Siusan le costaba delegar en los demás. Demasiados años llevaba siendo quien pensaba por todos, y estaba al mando. Le complacía tener a Owen allí, pero debía ser ella quien tomara la última palabra.

Su nieto se había criado en Glenbeag. El malnacido del padre había abandonado a la hija de Siusan y Elliot, Anabel, cuando Owen apenas tenía cinco años. Desde el principio Siusan había presagiado lo peor de un hombre con tendencia a empinar el codo más de la cuenta y con escasa ambición. Por ello, no le sorprendió ver a su hija atravesar el portón de la granja con ojos suplicantes. La aceptaron sin dudarlo; los otros dos hijos de Siusan y Elliot hacían vida en la capital, y los dos ancianos habían pasado demasiados años solos. Owen fue una bendición. Tanto Elliot como ella se enorgullecían del buen trabajo que habían hecho con él. «No se parece en nada a su padre», solía susurrar con alegría Siusan a su marido.

Owen había sido un niño de sobresalientes, se esforzaba en la parte académica y ayudaba a su abuelo en la granja. Su madre pronto voló hasta Nueva York para seguir a otro hombre que había conocido. Anabel quería empezar de cero y creyó conveniente dejar atrás a su hijo. Acordaron reunirse cuando Owen fuera a la universidad. Su ausencia fue vista como un abandono para el muchacho, y este pronto utilizó su inteligencia para fines menos loables. Iba de pelea en pelea, realizaba ingeniosos asaltos a gasolineras y era propenso a revender objetos a personas de dudosa reputación. Después de muchos sermones de sus abuelos y una gran paciencia por su parte, el joven Owen se reformó y consiguió una beca para entrar en Columbia, donde estudió Ingeniería Informática.

Se adaptó al nuevo país sin abandonar los malos hábitos y su actitud beligerante. Fueron muchos los delitos cibernéticos de los que fue acusado, y cada una de sus fianzas fueron pagadas por su madre y su padrastro. Se instaló en Boston, de donde era oriunda su novia, Janet. Se conocieron en la facultad; su amor emergió con fuerza y se afianzó con el paso de los años. Owen encontró trabajo en Bain Capital, una gran empresa, como director de seguridad informática.

El joven estaba ahora en Escocia solo, pues se había separado de Janet varios meses atrás. Llevaban años intentando ser padres. Demasiados tratamientos de fertilidad pesaban en sus espaldas, y más de cuatro abortos oscurecían sus días. Acudían juntos a terapia para tratar el duelo por la pérdida de los hijos nonatos. Pronto, Owen se dio cuenta de las diferencias que existían entre ellos y las parejas que acudían a la consulta. Cuando los demás se unían por esa lucha común, un abismo se abría entre Janet y él.

Un buen día ella decidió romper la relación. Le dijo que no podía continuar con él, pues su rostro le recordaba todo el dolor que había sufrido. En medio de una de tantas discusiones le llegó a recriminar su baja calidad espermática. Cuando él le dijo que no podía ser tan cruel, ella le confesó que había pasado tiempo sintiendo que su vida era demasiado monótona, que creía que aún tenía muchas etapas que vivir antes de crear una familia y que Owen la había empujado a ello. Lo culpó de que hubiera convertido su maternidad en un trauma y salió de su vida sin mirar atrás.

Después de la ruptura Owen necesitó volver a sus raíces, a la granja Glenbeag, y recomponer su maltrecho ánimo. Cuando conoció a Janet creyó encontrar una guía, a alguien en quien confiar y con quien compartir su vida. La posibilidad de un futuro estable le atrajo, y dejó atrás todo su odio hacia sus padres para centrarse en formar una familia. Demasiada carga emocional llevaba consigo como para que una desgraciada se le presentara en casa de sus abuelos a enturbiar la paz que él tanto necesitaba en esos momentos. Aun así, recordó que por algo amaba aquellas tierras escocesas. Allí aprendió el valor de vivir en comunidad, de arrimar el hombro por el vecino y de mantener cierto equilibrio con la naturaleza. No le venía bien el drama que se estaba desarrollando, pero sabía que debía ayudar en todo lo posible.

—¿Qué ha pasado con la chica? —quiso saber mientras se sacudía las botas en el felpudo y sus ojos volaban al cuenco de sopa, huevos revueltos, haggis y chorizo—. ¿Ya ha despertado?

—He enviado a tu abuelo a la policía —le dijo Siusan sin detenerse en su tarea.

—¿En serio? —preguntó Owen, cargando de ironía sus palabras—. Recuerdo haber propuesto algo semejante cuando decidisteis meterla en casa ayer.

—Esta chica no está bien —aseguró Siusan antes de chascar la lengua para quitarle importancia al consejo de su nieto—. Está muy débil. Su manera de expresarse no corresponde a su edad. Su gaélico es extraño, y las cosas que dice no tienen sentido. Se asusta con facilidad, y parece haberse criado aislada del mundo moderno.

—¿Ya ha cambiado el cuento? —cuestionó a su abuela con mofa—. ¿Dónde está la teoría de la actriz drogadicta o de la secta satánica que quiso sacrificarla?

—Ay, calla —lo amonestó Siusan, dándole un manotazo cuando trató de mojar pan en el caldo—, ya no estoy segura de nada; solo sé que esa muchacha necesita ayuda y que no puede volver con los lunáticos que la tenían secuestrada.

—¿Eso ha dicho? —se extrañó Owen.

—Por supuesto que no —le respondió, sulfurada, Siusan. Owen levantó las manos para hacerle ver lo contradictorio de su discurso—, pero no hay que adivinar nada cuando hablas con ella y ves su ropa. Tres veces he tenido que lavar sus faldas para quitarle la mugre. Esta joven será una de tantas de las que han raptado. Se me encoge el alma al pensar cuánto habrá padecido. Hay personas que son monstruosas.

—Ayer me pasé la noche buscando en internet la posible desaparición de una mujer de sus características y no encontré nada —dijo Owen.

—¿Qué secuestrador pone un anuncio? —le espetó Siusan, indignada.

—Está bien, abuela —claudicó Owen—. Trata de que se sienta segura, así sabremos la verdad de una vez y podremos llevarla a donde quiera que sea.

—¡No! —Siusan fue vehemente cuando cogió la bandeja—. Antes se queda con nosotros que devolverla a sus captores. Cuando venga la policía debemos ser cautelosos.

Owen se servía él mismo un plato cuando su abuela atravesó la puerta de la cocina.

—¡Te recuerdo que a la policía la llamaste tú! —Ya en voz más baja continuó—: No tiene sentido pedir ayuda a las autoridades cuando no vas a ser del todo sincero con ellas.

Owen se sentó a la mesa masticando el pan que se había llevado a la boca. Cuando decidió tomarse unas vacaciones e ir a visitar a sus abuelos, jamás creyó que se le presentara una situación tan inusual. Siempre hallaba paz en la casa de su infancia. Era un hogar seguro, donde todo transcurría con calma y sin sobresaltos. Jamás sucedía nada fuera de lo común, mucho menos un suceso parecido a ese. ¿La aparición de una extraña tirada en el monte con una identidad por descubrir? Estaba seguro de que cuando todo se resolviera la historia sería rememorada durante décadas, tal y como había pasado con el niño que había muerto al caer en un pozo hacía cuarenta años.

El día anterior había acompañado a su abuelo al pub. Trataron de indagar sobre la posibilidad de haber visto turistas o forasteros por la zona con el fin de esclarecer el origen de la desvalida. Aquella muchacha era toda una incógnita, pero Owen no estaba preparado para adivinar cuán inverosímil podía ser la situación en la que se hallaba.

6

—Gracias por tan ricas viandas —le decía Kenza con la boca llena, incapaz de saciar su hambre.

Siusan observaba la escena con espanto al ver cómo la joven ignoraba los cubiertos para comer con las manos. Era evidente que tenía un hambre atroz, y tuvo que advertirle de que debía comer más despacio.

—Bueno, muchachita… —Siusan hizo acopio de valor—. Mi esposo y mi nieto aguardan abajo. Es hora de que nos cuentes qué te ha pasado.

Kenza disfrutaba del agua que bebía con sus sentidos puestos en las sensaciones que generaban los alimentos en su boca. Asintió sin prestar demasiada atención. Con cada bocado notaba cómo su cuerpo se dotaba de más brío. Había dado gracias a los dioses por haber encontrado a aquellos seres con forma humana que tan bien la trataban. Las palabras de la mujer le recordaron que aún debía averiguar en qué mundo había caído. Sonrió cuando Siusan la ayudó a ponerse su ropa, aunque por su parte la mujer continuaba sin cubrir sus piernas. Esto le hizo pensar que sería un hábito común entre la feérica comunidad.

—¿Me dará audiencia vuestro rey? —Kenza comenzó a sondear a su cuidadora—. ¿O es una diosa la que os rige?

—¿De qué hablas, muchacha? —se carcajeó Siusan—. ¿Dónde crees que estás?

—En Otro Mundo, señora, pero no sé si me hallo entre hadas, duendes u otros seres. —Kenza hablaba con naturalidad. Había asimilado la idea de que ya no estaba entre sus gentes.

—No, cariño, estás en Escocia. —Siusan empezó a asustarse: la muchacha daba muestras de no encontrarse en sus cabales. La mujer tensó su sonrisa—. Pronto entenderemos lo que te ha pasado.

Siusan se apuró en vestirla para no continuar a solas con ella. Por más pena que le diera, también había aparecido la sombra de la cautela. Una vez en el salón, Kenza contempló a dos caballeros de distintas edades. El mayor de ellos era el esposo de Siusan. El más joven atendía al nombre de Owen, y Kenza detectó enseguida su desconfianza hacia ella. Sus ropas eran muy distintas a las de sus iguales. Calzaban unos pantalones de una tela particular, ambos azules, aunque de distintos tonos. Se fijó también en la parte superior. Elliot lucía una camisa recorrida por una hilera de botones, y Owen llevaba una prenda de lana cuyas líneas hablaban de una gran destreza con los tintes.

La invitada ocupó el lugar que le indicó Siusan en un asiento que llamaron «sofá» que le resultó del todo confortable: no había punto de comparación con las sillas de madera o de cuero donde solía sentar sus posaderas. La mujer se situó a su lado, Elliot en un sillón orejero —así dijeron que se llamaba ese otro asiento— y Owen, con cara de hastío, se quedó en pie junto al vano de la puerta. Un incómodo silencio los envolvió tras las presentaciones.

—Niña mía, ¿te apetece un poco de té? —le ofreció Siusan.

—No sabría deciros, nunca he comido tal cosa —respondió Kenza con una sonrisa para no parecer descortés.

Los tres se miraron entre ellos.

—¿Whisky? —le propuso Elliot.

—¡Oh! Os agradezco el ofrecimiento —le contestó Kenza, sintiendo simpatía por el hombre—. Después de lo acontecido puedo asegurar que me vendrá bien avivar mi espíritu.

—Bien, a nosotros tampoco nos vendrá mal —comentó por lo bajo Elliot con extrañeza—. Supongo que la policía estará al llegar.

—¿Quién? —preguntó Kenza, extasiada por el vaso que le había acercado el hombre con el líquido ambarino.

—La policía —repitió Siusan bebiendo del suyo.

—Esa policía ¿es alguna clase de hechicera que pueda ayudarme? —preguntó con sincera curiosidad.

Owen frunció el ceño mientras clavaba su mirada en Kenza con renovado interés. ¿Quién diablos era esa muchacha? Su piel era blanca, vestía como una moza medieval, su pelo caoba lo recogía en un moño sobre su coronilla y una mirada azul cielo parecía mostrar inocencia y asombro a partes iguales. Su abuela miró hacia él para enarcar sus cejas con el fin de recalcar lo que ya había advertido en ella. Owen leyó cómo su abuela se reafirmaba en la idea de que la joven podía haber sido criada lejos de la civilización por algún monstruo.

—La policía la compone un conjunto de personas que se encargan de que se cumpla la ley y de que todos estemos protegidos —explicó Siusan con cierto titubeo, pues ni Elliot ni Owen tenían intención de aclararlo.

—¡Ah! —exclamó Kenza—. ¿Son una especie de guardia real? ¿O la policía pertenece a algún clan?

—¿A qué te refieres, niña? —Elliot no pudo contenerse más.

—¿Quién es vuestro laird? —Kenza trató de descubrir qué clase de gentes eran aquellas—. Si estamos en el reino de Escocia como bien decís, ¿a qué clan pertenecéis?

—A ninguno —respondieron al unísono—. Algún laird quedará, pero no por aquí cerca.

—¿Y quién os defiende de los ataques enemigos? —Kenza no lograba comprender nada.

—¡La policía! —Siusan canturreó la respuesta. Sonrió a la vez que abría los ojos para ayudar a Kenza a alcanzar la primera explicación. La pelirroja frunció el ceño y decidió meter su nariz en el vaso para apurar el líquido. Estaban poniendo a prueba su razón.

—¿A qué clan perteneces tú? —Owen decidió participar.

Kenza dio un respingo, pues era consciente de la presencia del hombre, pero no esperaba que tratara de llegar al fondo de su alma con su intensa mirada. No le fue difícil detectar la desconfianza que existía por su parte. Owen era tan alto como los guerreros que conocía, aunque no poseía tanta musculatura. En cambio, advirtió el atractivo en él. Tenía el pelo rizado y unos ojos verdes rodeados de pestañas oscuras, y en su rostro afeitado se marcaba una pronunciada mandíbula. Kenza alzó las cejas, irguió la espalda como había visto hacer a su castellana y elevó la barbilla con dignidad.

—Pertenezco a los McLeod de Lewis; no provengo de una estirpe noble, pero ocupo un importante lugar dentro de mi clan —aclaró Kenza con rapidez y orgullo—. Por favor, ¿podéis ofrecerme tintero, pluma y algún pergamino? —solicitó con desazón cuando se dirigió a Siusan—. Mi buena amiga Aila es la castellana de los Mackenzie; estoy segura de que aclarará todo este asunto. Ella me pidió que le enviara una misiva si me hallaba en apuros. Sé escribir.

Esto último lo dijo con orgullo.

—¿Quién, querida? —preguntó la mujer, esperanzada de que hubiera alguien que pudiera venir a por ella.

—Aila, la mensajera de Elphame. —Kenza dio todas las señas posibles para terminar de una vez—. ¡Pardiez! Todo el mundo en las Highlands sabe quién es.

—No conocemos a nadie con ese nombre. —Elliot lo negó con rotundidad.

—¡Es la castellana Mackenzie! —exclamó Kenza—. ¿Cómo no habéis oído hablar de ella?

—Recuerdo que no hace mucho se nombró al conde de Cromartie como descendiente de los Mackenzie, y se le reconoce como jefe del clan. —Siusan se cruzó de brazos llevando la mirada al techo mientras escuchaba cómo su marido hacía tal disertación.

—Sí, lo sé, durante muchos años el laird Daimh se hacía llamar McLeod —aceptó Kenza—, pero apareció Aila, que posee el don de la clarividencia entre otros, y vaticinó que sería el jefe Mackenzie. De esto hace ya más de dos lustros. Aila fue mi mentora, y puedo asegurar que nadie duda de la legitimidad de Daimh como sucesor. En cambio, eso que decís de ser conde…

—Ya, bueno —comentó Owen, cansado de tanta tontería—. ¿Y dónde dices que vives? —volvió a dirigirse a ella ignorando sus ínfulas de dama medieval.

—En el castillo de Craig —respondió como obviedad—. Si no me habéis llevado muy lejos de donde me hallasteis, debemos de estar cerca. ¿Qué aldea decís que es esta?

Siusan se volvió a girar para encontrarse con la mirada de su nieto. Habían vuelto a enmudecer. Elliot, que iba por su segunda reposición de whisky, echó la cabeza atrás.

—¿Craig? ¿McLeod de Lewis? —La expresión de su rostro evidenciaba que trataba de recordar algo—. Señorita, me temo que ni lo uno ni lo otro existen. De la fortaleza no queda nada. Recuerdo que se construyó otra fortaleza, Bernera Barracks, con parte de sus muros. Y qué decir de los Lewis. Estos fueron absorbidos por los Mackenzie hace siglos.

La risa que burbujeó en Elliot erizó la piel de Kenza. No podía ser cierto lo que escuchaba. Owen, por su parte, estaba convencido de que Kenza era una embustera que por una extraña razón había decidido estafar a sus abuelos. Aunque aún no había pedido dinero, estaba seguro de que ese era el fin de su interpretación. Owen abrió su portátil y se puso a teclear en el buscador.

—Por favor, mi señora —le suplicó Kenza a Siusan—. ¿Podéis hacer llegar mi mensaje? Os juro que todo se solucionará cuando enviéis una paloma o a algún mensajero. No gastaré mucho pergamino, seré breve.

—Bueno, yo podría dejarte lápiz y papel. —Siusan se levantó para acercarse a una consola—. Recuerdo haber visto una libretilla por aquí.

Owen levantó la cabeza para centrarse en la joven.

—Kenza —la llamó. Esta miraba por la ventana para tratar de ubicarse geográficamente. Se estaba poniendo nerviosa por momentos. El sol pasaba del mediodía, pero faltaba poco para que oscureciera—. ¿Podrías decirnos en qué año crees que estamos?

—No, mi señor, no soy escribana —respondió con sorpresa—. Tampoco es costumbre conocer esas cosas. Nos regimos por los ciclos solares, las lunas y las estaciones. —Owen creyó que la había pillado, en cambio la joven movía los ojos de un lado a otro para recordar un hecho con el cual contestar—. Quizá os sirva saber que el verano pasado falleció nuestro rey Jacobo.

—¿Qué Jacobo? —intervino Elliot—. Hemos tenido varios.

—Jacobo Cara Feroz —aseguró Kenza.

Owen volvió a teclear. Aquella muchacha creía estar viviendo en el siglo xv. Kenza levantó un dedo.

—Eso que tenéis en las manos… ¿es una herramienta de brujo? —preguntó exaltada.

—¿Esto? —Owen señaló el teclado—. Es un portátil.

—Esa luz no es humana, es azul cual vida etérea. Se os refleja en el rostro. —Kenza no quería que le ocultaran aquel poderoso portal si servía para contactar con Aila—. Hablad con Aila, contadle qué me ha pasado y decidle dónde me hallo.

La muchacha casi suplicaba, todos notaron cómo la voz se le quebraba. Siusan levantó una ceja interrogante hacia su nieto, que se había quedado petrificado. No era una embustera: la joven había perdido la cordura y vivía una realidad paralela, concluyó el informático.

—Jacobo II, apodado Cara Feroz, murió en el año mil cuatrocientos sesenta —declaró Owen. Siusan se santiguó y Elliot rellenó el vaso de su extraña invitada en silencio—. Señorita McLeod, estamos en el siglo veintiuno. ¿Comprendes lo que eso significa?

Kenza pestañeó, negó con la cabeza, incapaz de creer tal cosa, y sintió cómo su sistema nervioso estallaba. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Elliot le movió la mano para que apurara el licor que aguardaba en el fondo: sabía que necesitaba más para que la histeria no la poseyera.

—Yo no soy bruja —barbotó la viajera en el tiempo—, tampoco poseo don alguno. Erráis en vuestra conjetura. Eso es imposible.

Kenza se sumió en un torbellino de emociones. Los oídos empezaron a pitarle y la cabeza, a darle vueltas. Las lágrimas anegaban sus ojos.

—¿Dónde creías que estabas? —Elliot decidió matar su curiosidad.

—En Otro Mundo, quizá en alguno cercano al de las hadas —respondió Kenza con rapidez, con la cabeza gacha mientras asimilaba la verdad.

—¿Y por qué pareces creer que esa opción era mejor? —incidió Elliot con extrañeza.

Kenza paseó su mirada por los presentes hasta comprender que no eran capaces de darse cuenta de tal obviedad. Los contempló como si se hubieran vuelto locos.

—¡Porque ellos sí sabrían devolverme a mi hogar! —terminó por explicar.

—Está trastornada —susurró Siusan a Owen, quien asintió notando que comenzaba a sentir lástima por la muchacha.

En ese instante el timbre sonó, y todos se sobresaltaron, pero Kenza chilló, pues nunca había escuchado un sonido similar a aquel. Dos agentes de la autoridad se habían personado en la granja de los Casey. Owen fue el encargado de hacerlos pasar. Kenza enmudeció, pues, para formar parte de la guardia real, los dos individuos no tenían muy buena forma física. Se preguntó dónde estaría el kilt de aquellos hombres que decían llamarse escoceses. También se estiró para ver dónde llevaban sus Claymore o algún arma con la que defenderse.

El más alto, pero con más sobrepeso, dijo llamarse James. En cambio, el otro, al que llamaban Peter, era más delgado y bajo. El carácter del primero era más impulsivo, y daba muestras de que su paciencia solía acabarse con demasiada presteza. Su compañero, más joven, poseía más templanza. Los miembros de la familia Casey los informaron de la aparición de Kenza, de las circunstancias en las que la habían encontrado y del relato fantástico que habían escuchado.

Peter escribía en una libreta mientras James hacía preguntas. Kenza observó unas marcas en los nudillos del hombre. Sus ojos azules analizaban a los miembros de la autoridad con curiosidad mezclada con cierta diversión.