Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

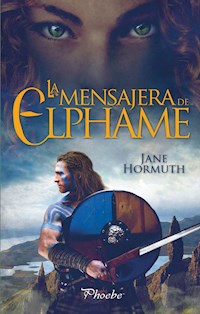

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mensajes

- Sprache: Spanisch

Escocia, siglo XV. Archie McLeod debe viajar al norte con la misión de prestar ayuda al clan Sutherland. Todo apunta a que el señor de las Islas ha traicionado a la Corona y tiene intención de ocupar las Highlands. En su camino se cruza, en medio del bosque, con una joven altanera que sale de la nada. Cuando se instala en la fortaleza de Dunrobin descubre quién es la pelirroja que pelea como un guerrero y se desenvuelve como un hombre. Ella no es otra que Beatagh Murray, la hermana de un laird de un clan vasallo. La infancia de la joven transcurrió con las constantes súplicas de su madre de comportarse como una dama. En cambio, su padre la animó a tomar las armas y liberar su espíritu salvaje. Pero desde que este falleció, no hay nadie que la comprenda. Ahora Beatagh debe contraer matrimonio con el segundo hijo de los Sutherland. Pero antes de que el enlace se lleve a cabo, la amenaza de los McDonald, enemigos del clan, se vuelve una realidad, y también cobra más importancia en su vida la presencia de Archie McLeod. Ambos pertenecen a clases sociales distintas, sus vidas están marcadas por sus obligaciones y entre sus clanes hay una gran distancia. Ella es impulsiva; él, en cambio, tranquilo. Ella desea conservar su libertad a toda costa y Archie es consciente de que debe olvidar la atracción que siente por Beatagh. La guerra los unirá en el mismo bando, pero será el amor que surgirá entre ellos el que les ofrecerá grandes enseñanzas y duras pruebas que deberán superar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: septiembre de 2022

Copyright © 2022 Yanira Fumero Almeida

© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-31-4BIC: FRD

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Fotografía del modelo: romancephotos/Depositphotos.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Agradecimientos

Contenido especial

A mi madre;

gracias a ella hoy escribo romance histórico.

1

Castillo de Coill, Escocia

Los guerreros atisbaron los muros cubiertos de musgo de la fortaleza después de varios días de viaje. El ánimo de todos mejoró al saber que pronto iban a estar a resguardo de la llovizna, con un buen plato de comida delante y con un whisky para entrar en calor. La chimenea iba a recibirlos con su fuego y ellos iban a poder dormir en un lugar seco. Archie encabezaba la marcha.

Aunque fueran McLeod, sabían que el clan Mackenzie era territorio amigo. El laird poseía lazos familiares con ellos, además de una relación fraternal con Archie. El motivo de su visita era diplomático. El rey Jacobo había convocado a los clanes aliados para respaldarlo en un conflicto en la zona norte de las Highlands. Archie iba en representación de los McLeod hasta que su laird pudiera reunirse con ellos. Al saber que los Mackenzie también habían acudido a la llamada, acordaron viajar juntos aquel final de otoño.

—¡Mi buen amigo! —saludó Daimh con un abrazo cargado de golpes en la espalda—. ¿Esta vez te ha tocado a ti cumplir el mandato de Alistair?

—Así es. —Archie sonrió, satisfecho—. Ahora es Clarion quien se encarga de los McLeod en ausencia del laird. Elinor sigue en peligro, por lo que Alistair creyó conveniente que no se alejara.

—Mmfm —gruñó Daimh al hacerlo pasar al interior—. ¿Y cómo se lo ha tomado?

Archie sopesó bien sus palabras antes de contestar.

—En otras circunstancias, te habría dicho que rabió por la decisión, pero creo que esa muchacha le importa más de lo que cree. Aceptó la orden sin más.

—Sí que debe de importarle, porque Irvyng y él solían disputarse las salidas cuando éramos unos críos —comentó Daimh.

—Las mujeres solo son fuente de debilidad. —Irvyng gruñó esa certeza con sus ojos azules brillando de mofa.

El hombretón de melena rubia y barba trenzada se acercó a Archie para darle la bienvenida. Lo seguía de cerca Aila, la castellana de los Mackenzie.

—No veo que mi esposo posea esa cualidad después de varios años de matrimonio —replicó Aila—. En cambio, tú vas agriándote con cada día que pasa.

La mujer le hizo una mueca desdeñosa al fiero guerrero, que refunfuñó ante su respuesta. A pesar de la refriega dialéctica, se adoraban sin que la diferencia de caracteres afectara a su amistad.

—Ay, Archie, me alegra tenerte por aquí. Cuéntame cómo están todos en Craig, aunque será mejor que pongamos a secar esas pieles; ya tendremos tiempo de conversar. —Aila valoró el estado de los guerreros, que esperaban en silencio a cierta distancia—. Es posible que queráis acomodaros en vuestros aposentos antes de que os sirvan la comida que hay preparada.

El grupo, al unísono, dejó atrás a la castellana para ocupar los asientos alrededor de la gran mesa. Aila suspiró, resignada. Saciar el hambre estaba por encima de cualquier otra necesidad.

2

Al atardecer Aila se adentró en el bosque que rodeaba la fortaleza. Disfrutaba de la magia que se respiraba en el instante en el que el día y la noche se igualaban. Su fama se había extendido por toda Escocia. Era una mensajera de Elphame. Una mujer que había consagrado su vida a conectar con los elementos que se nutrían de la Madre Naturaleza. Era una gran sanadora, no solo por sus conocimientos de hierbas y plantas, sino también por el don de la clarividencia que los dioses le habían otorgado.

Mientras sus pasos avanzaban por la espesura, su respiración, vaporosa por el frío, marcaba el ritmo de su paseo. Aila palpaba los troncos de los árboles y las rocas que hallaba en el camino. Por momentos cerraba los ojos y sonreía al encontrar las corrientes telúricas que se extendían por la tierra. En un momento dado decidió apoyar en el tronco de un sauce la horquilla con la que se desplazaba. Sentada a pocos centímetros, inspiró hondo para recibir a los seres que habitaban el Otro Mundo.

Pasados unos minutos, que Aila no solía contar, vio aparecer a un zorro de pelaje brillante. Sus ojos se clavaron en los de ella. Sus mentes conectaron. Las imágenes que los dioses enviaron comenzaron a generarse con la naturalidad de un recuerdo. La castellana Mackenzie asintió al mismo tiempo que comprendía qué debía hacer al respecto. Le dio las gracias al zorro por ser el transmisor de tan poderoso mensaje. Cómoda en la linde entre el mundo mágico y el mundo real, se quedó pensativa después durante largo tiempo.

Al regresar a la fortaleza comprobó cómo los recién llegados mostraban una actitud más relajada. El gran salón se había llenado de los sonidos de carcajadas y animadas conversaciones. Daimh clavó su vista en ella en cuanto cruzó el arco de la entrada. Ella le sonrió mientras se acercaba a él. El laird se mantuvo alerta en cuanto observó cómo el mentón de Aila se mantenía en tensión. Se echó hacia atrás en su asiento antes de extender su mano hacia ella para recibirla.

—Daimh, viajaré con vosotros al norte. —Su sentencia sorprendió al jefe del clan.

—Sea —respondió sin ganas de preguntar la razón.

Tras un lustro de convivencia matrimonial, sabía de sobra que de nada servía comprender sus decisiones. Siempre que sus acciones no conllevasen grandes peligros, solía acceder sin rechistar. En cuanto estuvieran a solas iba a interrogarla en profundidad. Era Irvyng quien aún no había aprendido a percibir los matices en el rostro de Aila, los minúsculos gestos o la cadencia que adquiría su voz.

—¿A razón de qué vendrías con nosotros? —preguntó con un gruñido—. Aquí te necesitan.

—Me temo que Irvyng no quiere perderse la incursión —replicó Archie con astucia.

El guerrero McLeod, de rubia cabellera, solía quedarse a cargo del clan cuando ambos se ausentaban. En cuanto lanzó la pregunta, Archie supo que no le gustaba la idea de permanecer en la fortaleza. Aila, aún sumida en las premoniciones que la habían invadido, miró a su alrededor en busca de quien había hablado. Frunció el ceño al clavar su mirada verde en Irvyng.

—¿A razón de qué debo darte una explicación?

Irvyng rezongó.

—No temas. Aún no sé por qué, pero debes acudir a la llamada del rey —claudicó Aila.

—Entonces mi deber es preguntar quién quedará a cargo de los Mackenzie —comentó Daimh.

—Sé de alguien que está deseando hacerlo. —Aila escuchó el carraspeo del secretario del clan. Este se preparaba para hablar cuando ella alzó su mano hacia él; sonrió y elevó las cejas para dar énfasis a su propuesta.

—Yo me ofrezco para tal misión, mi laird. —La voz de Angus se alzó por encima del resto.

—Y que conste que esto no lo he adivinado a través de los dioses —decidió puntualizar Aila.

Daimh miró con dudas a Angus. Era un leal consejero y se encargaba de la administración de los Mackenzie con sobrada habilidad. En cambio, su compromiso con la defensa del clan había ocasionado más de un conflicto. Se obcecaba en la diplomacia con tanto tesón como el laird la esquivaba. Tener a Irvyng como consejero tampoco le facilitaba su tarea y, desde que le habían adjudicado el cargo, solía defender su postura con exasperante contundencia.

—Pues dinos, Aila: ¿qué ocurrirá en el norte que te obliga a venir con nosotros? —Ya que se había abierto el debate, Daimh decidió ahondar en el asunto.

—Nada en concreto. Apenas estaremos un par de semanas con los Sutherland; pronto tendremos otros menesteres lejos de aquí. —Aila selló sus labios, apretándolos con fuerza con gesto infantil. No deseaba hablar más de la cuenta.

Por su parte, Daimh entrecerró los ojos.

—¿Corremos algún tipo de peligro? —se lanzó a indagar.

—Nosotros no —respondió Aila, evasiva.

Daimh replanteó la pregunta:

—¿Quién?

—Puede que alguien.

—Aila, es tu deber avisarnos del riesgo al que nos enfrentamos.

—Esperad un momento —intervino Irvyng con apremio—. Si yo también debo ir, ¿es mi vida la que corre peligro?

—Por desgracia para el clan, estarás con nosotros muchos años más —comentó Aila, divertida.

Irvyng siguió dando buena cuenta de la comida de su plato, dejando zanjado el asunto. Apenas se dignó a permanecer pendiente de la conversación.

—Aila, te estás desviando de nuevo —le recordó Daimh, que continuaba esperando una respuesta.

—No debes preocuparte: esta vez seremos meros testigos de los acontecimientos. —Sonrió para calmar el miedo que comenzaba a apoderarse de su esposo. Este no quería que se expusiera a ningún peligro—. Mi presencia en el norte solo será preventiva.

Sus ojos se desviaron hacia la cabeza de Archie, quien, ajeno al asunto, conversaba con sus compañeros de mesa. Daimh captó su mirada y supo que aquel viaje iba a ser decisivo para Archie.

3

A demasiados kilómetros del clan Mackenzie, una joven solía cabalgar por las vastas praderas a todo galope. De vez en cuando Beatagh necesitaba sentir cómo las cuchillas del viento norteño golpeaban su piel blanca. Desde muy corta edad habían tratado de doblegar su carácter fiero. Su fallecido padre, Angus Murray, se había mantenido al margen de los intentos de su madre de meterla en vereda. Años atrás, en la penumbra que el último fuego del día ofrecía, Angus escuchaba, paciente, las quejas de su esposa, Iona.

—Es demasiado impetuosa. Le costará cara su osadía… —solía decir, exasperada.

—Hay demasiado fuego en su interior, querida; hasta su pelo habla de él.

—Cierto, otro rasgo que no logro controlar. Cepillar esa melena supone toda una batalla campal.

—Será una mujer hermosa —decía el orgulloso padre.

—¡Ay, querido! —bufaba Iona—. No creo que la belleza logre llamar la atención de alguno de los hijos de los Sutherland. Aún menos cuando tú no haces más que lanzarla a pelear con su hermano. Esos adiestramientos avivan aún más su mal carácter.

—Una mujer como lo será ella deberá saber defenderse —respondía, tozudo.

—¿Defenderse? Para eso las damas contamos con nuestros esposos —replicó la castellana.

Angus Murray de Aberscross callaba, pues no deseaba dedicarle más de un instante a la idea de que su pequeña rebelde tuviera que abandonar el hogar. El destino había querido que no llegara a ver tal cosa, pues durante una escaramuza contra los Mackay había perdido la vida. El clan vasallo de los Sutherland recayó sobre los hombros de su hijo mayor, Neil. El muchacho, que apenas pasaba de la veintena, se hizo cargo de los Murray al completo, incluyendo a sus dos hermanas, Beatagh y Mai.

Si bien Mai podía considerarse una carga para la época, la benjamina se había ganado el corazón de sus familiares. Por el contrario, Beatagh resultaba un gran reto, pues Neil sabía que no doblegaba su voluntad con facilidad. Aunque la joven supusiera una fuente de conflicto por sus ansias de participar en las refriegas y cacerías propias de hombres, era consciente de la importancia de una alianza matrimonial con los Sutherland. Todos se sorprendieron cuando aceptó las atenciones de John después de firmar el contrato de manrent en el que los Murray se ofrecían a servir al clan vecino a cambio de protección. Si bien este acuerdo se llevaba desarrollando varias generaciones, la muerte del progenitor y la juventud de Neil hicieron indispensable dejarlo por escrito.

La desaparición de la figura paterna generó un gran vacío en Beatagh. Fue consciente de que su padre era el único que comprendía su naturaleza y le daba alas hasta el límite del decoro. Quizá alguna vez cruzaron ese límite, pero se mofaron de quienes se lo recalcaron. De alguna manera la presencia de su padre siempre le había aportado equilibrio. Tras su muerte comprendió la difícil situación en la que se encontraba su pequeño clan. Las decenas de familias que estaban a su cargo dependían de ellos. Supo que debía ofrecer seguridad al acuerdo como sept del clan Sutherland. Para ello, alentó las atenciones que desde hacía años mostraba el hijo segundo del clan protector. Era consciente de que un matrimonio con los Sutherland podía cerrar los lazos de manera definitiva.

—Ay, Mai, termina de una vez —le decía a su hermana tras volver de su habitual paseo a caballo matutino.

Mai, con apenas quince años, se mordía la lengua mientras cepillaba los cabellos pelirrojos de Beatagh. Esta se sentaba en el banco situado frente a una ventana ojival con cierta desgana. Sus ojos azules recorrían el paisaje que se divisaba desde la fortaleza de Aberscross.

—Hoy viene John a verte, Beatagh. —La risilla surgía con gran facilidad—. Debes presentarte con la melena lustrosa.

—Como la crin de una buena yegua —ironizó.

—¡Nooo! —contestó sin entender—. No eres una yegua. Tienes que mostrarte bella para que John te quiera y te lleve a vivir a Dunrobin. —Mai dijo estas palabras como si de una lección se tratara. Al instante siguiente frunció el entrecejo—. Mamá se pondrá muy feliz si se produce el matrimonio. Yo no: a mí me gusta que vivas con nosotros. Apenas te veré si te conviertes en una Sutherland.

—¿Por qué dices eso, Mai? —preguntó mientras se daba la vuelta y quedaba frente al peculiar rostro de su hermana pequeña.

—Sabes que no quieren que ande por allí. —Su boca hizo una mueca, y bajó sus ojos, apenada.

La nariz de Beatagh aleteó antes de que pudiera controlar su enfado.

—Mírame bien. —La tomó del rostro—. Da igual dónde se encuentre mi hogar: tú siempre serás bienvenida.

La alegría brotó de Mai con la asiduidad de siempre.

—Sí, yo quiero ser bienvenida, Beatagh. Es mi más preciado deseo. —La emoción solía desbordarla.

—Lo serás, querida Mai —aseguró Beatagh.

—¿Aunque madre diga lo contrario?

—Madre no podrá objetar nada. —La pelirroja arrugó el entrecejo con fingida expresión de enfado—. Nadie osará contradecir a Beatagh Sutherland. Como alguien se atreva a hacerlo, seré capaz de retorcerle…

—¡No lo digas, no lo digas, que me da mucho miedo! —Mai le tapó la boca.

La niña solía horrorizarse con la forma de hablar de Beatagh. No era la primera vez que tenía pesadillas gracias a alguna detallada explicación de actos violentos. Aunque agradecía que siempre la tuviera en cuenta y la tratara conforme a una doncella de su edad, había ocasiones en las que su bravuconería le superaba. Las carcajadas de la pelirroja surgieron amortiguadas. La pequeña retiró sus manos cuando observó cómo Beatagh se rendía.

—Está bien, renacuaja, pero debes terminar cuanto antes con esta tortura.

Tras decir esto se volvió en su asiento con un salto. Mai retomó su tarea y su atención se la llevó la trenza que tenía en sus manos. Por su parte, Beatagh se quedó pensativa. Desde que Mai había nacido y había surgido el rechazo se había vuelto su protectora. Recordaba cómo la partera vaticinó que la niña era hija de las hadas y que había que intercambiarla. Iona, con su bebé en brazos, se negó a separarse de Mai. La familia decidió que el tiempo pasara para comprobar si la pequeña mostraba signos de pertenecer al mundo feérico. Sin lugar a dudas, la niña comenzó a desarrollarse con rasgos muy marcados, perfil plano, ojos rasgados, cuello acortado, tendencia a mantener la lengua fuera y cierto retardo en el aprendizaje.

La castellana Murray no desistió en su empeño por mantenerla a su lado. Resuelta, decidió acudir al obispo que residía a varios kilómetros en busca de una nueva opinión. Todos sabían que las costumbres paganas afirmaban que existían otros seres que convivían con los humanos. Cuando llegó ante el obispo de Caithness con su temor, este desechó por completo la idea de abandonar el bebé en el bosque para que la hija que había sido intercambiada volviera. En cambio, dejó clara su postura con respecto a Mai.

—Mi señora, debéis entender que, si bien todas las criaturas son creadas por el Señor, vuestra pequeña muestra la señal inequívoca de una aberración —sentenció el obispo William Mudy—. Por ello hay que amarla como Dios nos ama a todos, pero sin mostrar la debilidad del alma que vos o vuestro esposo habéis dejado como herencia al bebé. Por el bien de todos, debéis mantenerla oculta.

Iona, afectada, partió hacia la fortaleza de Aberscross con el ánimo por los suelos. Allí se derrumbó antes de poder relatar lo sucedido. Una vez el laird comprendió lo que Mudy pretendía, se puso hecho un basilisco. Terminó siendo él quien dictó la forma de criar a sus hijos.

—¡Nadie va a decirme a mí qué herencia reciben mis vástagos! —El bramido de su padre aún resonaba en la mente de Beatagh—. Nadie podrá mentar palabra alguna contra Mai Murray, hija de Angus Murray de Aberscross. Quien así lo hiciera deberá enfrentarse con mi espada. ¡Iona, deja ya los lamentos! Esta niña es una bendición para todos nosotros.

A pesar de que el jefe del clan lo afirmara con total contundencia, muchos habitantes no pensaban igual. Por un lado, existían los que temían a Mai por provenir de otro mundo, y creían que la venganza de las hadas iba a recaer sobre la familia. Por otro, estaban aquellos que veían la mano del demonio en la creación de un ser tan peculiar. Tanto unos como otros se dieron cuenta de que con el paso de los años la pequeña no había traído desgracia alguna. El tiempo les ofreció la oportunidad de acostumbrarse a ver a Mai corretear por la fortaleza y estar presente en las cenas del clan.

Si bien Iona aceptó con gratitud el apoyo de la familia, no tardó en delimitar el ámbito social de la pequeña. Por más que no escondieran que Mai era especial, la castellana no veía con buenos ojos la exposición de su hija frente a los Sutherland. Por ello, solía mantenerla alejada de la vida social del clan protector. Tras la muerte de su esposo, Iona tuvo que presenciar cómo sus hijos continuaban con el legado que había dejado su padre con respecto a Mai. En general, se sintió orgullosa de ellos, aunque le inquietaba la manera de integrarla en la comunidad. En especial Beatagh, quien se había lanzado a pelear con quien hiciera un comentario malintencionado sobre ella.

Mai había terminado de trenzarse la cabellera cuando sus ojos se alzaron. A través de la ventana observó la figura de dos jinetes. Se puso en pie con un brinco y comenzó a dar palmaditas.

—¡Allí está, ahí vienen! —gritaba.

—¡Ay! Algún día me harás desfallecer, Mai, con estos brotes de alegría.

Beatagh se llevó una mano al pecho mientras trataba de que sus palpitaciones volvieran a la normalidad. La reacción de Mai la había sobresaltado. Al comprobar que su hermana estaba en lo cierto, se preparó para presentarse en el salón. Mai había salido en tromba de los aposentos. Antes de que Beatagh llegara a la puerta, esta volvía a entrar.

—Ay, no, no, no puedo presentarme primero —le dijo mientras se colocaba a su espalda y empujaba sus caderas—. Yo te acompañaré. ¿Verdad, Beatagh? Yo me quedaré a tu lado guardando las formas. ¡Alexander acompaña a John! ¿Los has visto?

—Ah, de ahí tanto apremio —comentó Beatagh, risueña—. ¿Te gusta Alexander Sutherland?

—¡Amo a Alexander! —corrigió, extasiada.

Beatagh tomó de los hombros a Mai. La pequeña poseía un pelo rubio y fino que combinaba con ojos azules.

—¿Así que te has fijado en el primogénito? —bromeó Beatagh—. Muy astuta, Mai.

—¡Sííí! Ojalá pudiera ser su castellana.

—¿Castellana de los Sutherland? Mi querida Mai, esas gentes no te merecen. Debes aspirar a más.

—¿Como a qué? —La risilla de Mai surgió, pues sabía que jugaba con su hermana.

—Como a estar en la corte, por poner un supuesto —argumentó Beatagh.

—¡En la corte del rey Jacobo! —Abrió los ojos, encantada con ese sueño. Al bajar los escalones una idea apareció en la mente de la pequeña—. No estoy segura de que en Edimburgo haya caballeros como Alexander. Es el más bondadoso de todos los Sutherland. Suele tener palabras bonitas para mí.

—Lo sé, Mai. Es muy complicado contraer matrimonio con un hombre que nos permita ser como somos, sin desear doblegarnos.

La respuesta surgió como reflexión. Su hermana detectó el ánimo decaído que escondían esas palabras y a su manera le hizo ver que se equivocaba.

—No hay complicación alguna. Tenemos la gran fortuna de conocer a Alexander. ¡Y también está Neil! Es el caballero más gallardo —le recordó con énfasis.

—Cierto, nuestro hermano es un gran laird. —Beatagh sonrió.

—Y también John —le dijo con tono admonitorio—. No puedes olvidarte de tu futuro esposo.

—Qué bien que me lo has recordado, Mai.

La jovencita terminó de bajar la escalera de piedra dando saltitos en cada escalón mientras tarareaba una canción infantil. Se unieron a Neil y a su madre, quienes conversaban frente al fuego. Una vez fueron informados de la llegada de los visitantes, se prepararon para darles la bienvenida. El apuesto laird Murray se adelantó para saludar a los Sutherland. Neil, con apenas veinte años, contaba con una gran estatura, espalda ancha, cabello oscuro y barba rojiza. Sus ojos azules eran los que podían helar a quien lo contradijera.

Al situarse frente a Alexander este perdía cualquier atisbo de arrolladora presencia. El primogénito del clan Sutherland era un joven escuálido, de tez pálida y sin rasgos destacables. No parecía un guerrero; tampoco se le veía con madera de líder. En cambio, poseía un carácter afable que solía gustar a todo aquel que lo conocía. A su lado, John concentraba el orgullo familiar. El adiestramiento que recibía había logrado que ensanchara sus espaldas. Como hijo segundón caía sobre sus hombros menos responsabilidad, por lo que se permitía observar la vida con cierta diversión. Le gustaba la osadía, pero tenía cierta tendencia a evitar las responsabilidades. Un carácter inclinado al capricho solía firmar sus actos.

Este rasgo había sido crucial para fijarse en Beatagh. Desde muy pequeños, habían rivalizado en los adiestramientos. Solía mofarse de la Murray cuando se adelantaba con la espada en la mano. Le resultaba toda una excentricidad, aunque, a su vez, no dejaba de pasarlo bien con ella. Cuando las curvas femeninas de Beatagh dieron forma a su cuerpo, John comenzó a desearla de una manera más profunda. Adoraba ver cómo levantaba la barbilla de manera orgullosa, también su andar seguro y su fortaleza de espíritu. Su conquista era todo un reto para él. A pesar de pertenecer a un clan vasallo, la joven no parecía mostrar la menor humildad ante ellos. Eso le gustaba de ella; estaba convencido de que iba a ser la esposa ideal para él. A pesar de haber logrado su objetivo, no le pasaba inadvertido que la conformidad de la Murray no provenía de su atractivo, sino del acuerdo que iba a acercar ambos clanes.

—Dama Beatagh —dijo mientras hacia una reverencia frente a ella en el momento del saludo—. He cabalgado hasta Aberscross con la idea de pasar unos momentos con vos.

—Vuestro padre debe de estar orgulloso. Las lecciones del maestro al que hicieron venir de Francia parece que dan sus frutos —respondió Beatagh con mofa.

—¿Os placen mis avances? —se carcajeó John.

—Cómo no hacerlo —aseveró Beatagh.

Sus palabras contradecían la expresión de su rostro. Sus ojos azules se abrieron para mostrar el horror que le suponía una actitud tan remilgada. Enseguida apareció una sonrisa divertida.

—Permitidme ofreceros un caldo para entrar en calor —se adelantó Iona sin dejar de enviar un mensaje con su mirada a su hija mayor.

Trataba de mostrarle cómo debía conducirse. Por su parte, Beatagh la ignoró como siempre hacía. Conversaron mientras daban buena cuenta de las viandas servidas.

—Os estamos agradecidos, dama Iona —respondió Alexander.

—Y en cuanto comiencen las conversaciones que nos han traído aquí, espero que Beatagh me rescate de tal aburrimiento —intervino John.

—Sea. Me gustará saber vuestra opinión sobre el nuevo semental que hemos adquirido —respondió Beatagh.

—Yo también quiero ir. ¿Puedo acompañaros? —preguntó Mai.

—En otro momento, pequeña. —John hizo su comentario sin apenas posar su mirada sobre la niña.

Iona trató de zanjar el asunto:

—Mai, yo necesito ayuda con el telar; será mejor que te quedes conmigo y que tu hermana se encargue de agasajar a nuestros invitados.

—Para mí será un honor contar con vuestra presencia —intercedió Alexander—. Espero que a vuestro hermano no le importune mi petición.

Mai comenzó a moverse inquieta mientras esperaba la respuesta de Neil. Este fingió estar sopesando lo que diría solo para ver cómo la pequeña se impacientaba.

—¡Neil, por favor! —terminó por rogar.

Apenas podía mantenerse quieta por más que su madre la aleccionara al respecto. Cuando observó cómo su hermano sonreía antes de dar su consentimiento, gritó de contento.

—Está bien, pero debes demostrar que sabes conducirte como una dama —le advirtió Neil.

—Qué suerte la tuya, Mai; a mí como mujer nunca me han permitido estar presente —le dijo Beatagh.

—Algo comprensible, hermana; yo sé prestar atención y guardar mi opinión —replicó Mai, muy ufana, metida en su papel de señora del castillo.

—¡Mai! —Beatagh rio ante su comentario junto con los demás—. Me dejas en muy mal lugar.

No tardaron en escucharse varios recordatorios de las veces que no había controlado su impulsividad. Después de comentar varias hazañas, Beatagh decidió que era momento de retirarse. No estaba dispuesta a aceptar que no era diestra en la diplomacia. Iona se levantó, al igual que lo hizo Beatagh. En cuanto cruzó el umbral del gran salón, la pelirroja hizo un guiño a Mai. Ella sonrió al mismo tiempo que intercambiaba miradas entre ella y Alexander.

Tuvo que reconocer que era un caballero y que la amabilidad que mostraba hacia Mai era un rasgo poco común.

4

Beatagh se cubrió con una capa de piel para salir al exterior. John la seguía de cerca. Una vez en las caballerizas, se volvió hacia él.

—Estos de aquí son los que usamos para las carretas. Al fondo están nuestros tesoros —explicó ella.

—Veamos si lo son.

Beatagh elevó una ceja como única respuesta.

—Aquí está Boreal —presentó al jamelgo con gran solemnidad.

El caballo comenzó a dar coces contra el portón que lo tenía encerrado. Lo tapaba una manta como abrigo que se deslizó por su fuerza.

—¿Te alegras de verme? —se carcajeó ella.

—Yo no diría tal cosa: más bien parece desear alejarse de vos —comentó John.

Beatagh rio por la chanza, pues llevaban años midiéndose mutuamente. Su relación con el Sutherland tenía una base amistosa. Ella lo consideraba un buen amigo antes de comprometerse.

—¿Queréis montarlo? —lo animó.

—No parece domado. —El recelo de John se hizo patente.

—Ah, comprendo, no os atrevéis. Entonces, como es costumbre, será un Murray quien os allane el camino.

—Sans peur. —Agravó su voz para dar énfasis a sus palabras. John había citado el lema de su clan mientras entrecerraba sus ojos oscuros para aceptar el reto que le proponía Beatagh. Una vez estuvo la montura lista, salió con Boreal. Tuvo serios problemas para mantener la dignidad a lomos de aquel endemoniado caballo. La joven Murray lanzaba carcajadas al contemplar los esfuerzos de su invitado. Uno de los mozos de las caballerizas se apoyó en el portón para observar la escena.

—Mi señora, debéis andar con cuidado. Ese hombre puede partirse el pescuezo en cualquier momento —le advirtió—. No quisiera yo que os quedarais sin esposo.

—Por un esposo no lloraría, pero sí temería la reacción de su familia cuando supieran que lo había instado a montar a Boreal —se mofó Beatagh, cruzando los brazos, sin dejar de seguir con la mirada a John.

—Tened piedad, dama Beatagh; no creo que las opciones de matrimonio que os quedan sean mejores que esta.

El mozo enseñó sus dientes ennegrecidos sin soltar el trozo de paja que mantenía entre ellos. Beatagh le sonrió tras asentir. Hinchó sus pulmones para silbar. El caballo frenó su avance al girar con brusquedad para responder a la llamada de su cuidadora. El animal solo confiaba en ella. A las pocas semanas de conocerse, Boreal empatizó con la energía que desprendía Beatagh. Poseían la misma fogosidad, además de la misma obligación de mantener su naturaleza salvaje bajo control. El vínculo que habían creado era sólido, y así lo comprobó John.

—¿Habéis embrujado a esta bestia? —espetó John con cierto enfado—. No puedo creer que se haya convertido en un cordero cuando había mostrado indicios de estar endemoniado.

—Vosotros los hombres cubrís de brujería cualquier debilidad —se mofó la pelirroja—. A nadie relataré que no fuisteis capaz de haceros respetar.

La risa de Beatagh fue secundada por la de John. Ahí estaban de nuevo. Rivalizando, dejando claras sus posturas y la inexistente servidumbre que existía por parte de ella.

—¿Quién os ha vendido a vuestra alma gemela? —se interesó John.

—Un Ross. Lo quería como caballo de tiro, pero está claro que Boreal no ha nacido para las carretas. —Su comentario fue dirigido al animal mientras le acariciaba el morro—. No sabía qué hacer con él y me lo quedé yo. Proviene de un lugar llamado Frisia.

—¿Un Ross? —preguntó, asqueado—. No deberíais tratar con esas gentes. Ahora mismo mi hermano está poniendo al corriente a Neil sobre el señor de las Islas.

—¿Qué nueva osadía ha cometido? —preguntó Beatagh, interesada, sin dejar de acariciar al oscuro animal.

—Mi padre ha convocado a varios clanes aliados para tratar el asunto con el rey —explicó.

—¿Se espera a Jacobo por estas tierras? —indagó Beatagh, mostrando sorpresa.

—Ajá —asentó John, maravillado con la docilidad que mostraba el caballo ante ella.

—Debe de tratarse de un asunto bastante grave para eso —reflexionó Beatagh en voz alta.

—La visita de Su Majestad se debe a las negociaciones con el reino de Dinamarca. El rey desea recuperar las Islas Orcadas para Escocia. Tomará un barco desde nuestro puerto.

Los ojos rasgados de Beatagh se entrecerraron. Una media sonrisa asomó a sus labios cuando midió a John con la mirada.

—¿Vais a contarme lo que está ocurriendo o esperáis que ignore que algo importante sucederá con nuestros clanes? En muy raras ocasiones los Sutherland han pedido ayuda a los clanes aliados.

John se acercó a la joven, no sin antes mirar a su alrededor para saber si se encontraban a solas. Beatagh elevó su mentón cuando estuvo a pocos centímetros de ella. La intensidad con la que posó sus ojos sobre ella era el aviso de un movimiento aún más íntimo.

—Soy incapaz de ocultaros nada, mi bella dama. Con el aliciente concreto podréis hacer de mí lo que queráis.

La Murray comenzó a sentir cierta desazón ante el avance de John. No estaba preparada para otro encuentro. Se habían besado en más de una ocasión, pero siempre de forma fugaz, con muy escasa pasión por parte de ella. No tenía nada en contra de John, pero no había nada que le atrajese de él. Solía tomar su boca con brusquedad, lastimando su piel, sin detectar la repulsa que aquel gesto le provocaba. En su fuero interno deseó darle un empujón para alejarlo. En cambio, se mantuvo estática, pues era consciente de que en menos de un año debía entregarse a él por completo.

En el instante en el que el Sutherland tomó su barbilla para poseer su boca, Boreal giró la cabeza para morder al intruso que alteraba a su señora. John se sobresaltó y su instinto lo llevó a alzar el brazo para golpear al animal. Beatagh se lo impidió antes de que las coces del caballo se alzaran hacia él.

—¡Tenéis un demonio por montura! —espetó, furioso.

—Lleva poco tiempo con nosotros. Lograré domar su mal genio. —Beatagh se sintió satisfecha por haber logrado alejar a su prometido. Aprovechó el momento para insistir—: John, dejaos de juegos, contadme qué va a pasar. ¿Habrá guerra con los McDonald de Islay?

El invitado sacudió su capa sobre la zona de la mordida equina. Miraba furibundo a Boreal. Dio la respuesta a la cola del animal, que Beatagh llevaba al interior de las caballerizas.

—John McDonald parece haber sellado una alianza secreta con Enrique de Inglaterra. Los ingleses quieren conquistar las Highlands, y él ha ofrecido su ayuda. Mi padre no ha perdido el tiempo, e informó a nuestro rey en cuanto llegó a sus oídos tal traición.

—Debemos mantenernos alerta. Todas las cocas que salgan al mar deben informar de posibles embarcaciones McDonald. Además…

—¿«Debemos», dama Beatagh? —se mofó John, remarcando su condición—. No debéis meteros en argucias y diplomacias. ¡Y no me fustiguéis con la mirada! Es divertido ver cómo aprendéis a manejar las armas. También es agradable vuestra presencia en las cacerías, pero no debéis tomaros más confianzas que esas. Sois una mujer fuera de lo común, por eso deseo tomaros como esposa. Como marido os respetaré, pero no podré justificar intromisiones. Recordad: como clan sept, debéis servir. Las decisiones las tomamos los Sutherland.

—Quedaos tranquilo; nunca olvido quién soy y lo que vos representáis. —Beatagh expresó su desdén con cada gesto, postura y tensión de su cuerpo.

Cerró el portón de la cuadra de Boreal con fuerza y, sin mirar atrás, se dirigió al exterior.

—¡Oh, Beatagh! —se quejó John—. Mi intención no era ofenderos. Solo trato de recordaros que no os incumbe este tipo de dilemas. ¡Ni a mí tampoco!

Beatagh se volvió para mostrar su desprecio.

—¿No lo entendéis? Henos aquí, a vos y a mí —se explicó John—. Son ellos quienes llevan estos asuntos. Nosotros somos meros vasallos. Mi padre, mi hermano y el vuestro son quienes deciden. Reconozco en vos el carácter guerrero que les falta a muchos hombres. Sois una mujer brava, pero yo soy el segundo en la línea de sucesión. También recibo órdenes, y tampoco consultan nada conmigo.

—Si es así, es porque no os habéis puesto en valor —contestó Beatagh—. Haceos respetar, mostrad entereza y capacidad para guiar a vuestro clan. Yo así lo hago, por más que los necios insistan en decirme qué lugar me corresponde.

El resto del camino lo hicieron en silencio. John quería estrangular a aquella pelirroja petulante a la que deseaba poseer. A pesar de la dureza de sus palabras siempre había considerado a Beatagh inteligente. Iban a tener un matrimonio plagado de peleas que esperaba resolver en la cama. Esa idea siempre apaciguaba su enfado ante las temeridades de la joven. Jamás iba a reconocerlo, pero en ella también veía a una gran consejera.

John Sutherland preveía un futuro prometedor junto a una mujer que iba a ser la envidia de todos, que podía llenar sus noches de fuego y sus días de divertida competición.

5

Archie llevaba varias millas siguiendo las huellas de un ciervo. Sus botas de piel se hundían en la arena del estuario de Loch Fleet. En un momento dado, el animal se introdujo en la espesura del bosque. El guerrero se ajustó el plaid sobre los hombros y abrió y cerró las manos entumecidas por el frío cuando se dispuso a sujetar con fuerza la ballesta que cargaba.

Llevaba varios días de viaje desde que se habían dirigido al norte acompañados por los Mackenzie. Habían aguantado las inclemencias del clima otoñal a lo largo del trayecto. Antes del anochecer se habían detenido en el castillo Skibo, propiedad del obispo de Caithness. Este, al saber que Aila se encontraba entre las tropas, dejó clara su postura.

—Sois bienvenidos, hermanos McLeod y hermanos Mackenzie, pero debéis comprender que la presencia de esta hechicera es un insulto a mi persona. Sé bien que tiene grandes protectores, pero son demasiadas las historias que he escuchado sobre ella. Mi conciencia y la paz de mi alma no me permiten darle cobijo.

Los guerreros que los acompañaban escucharon sus palabras en silencio mientras recibían una fina llovizna. En sus rostros se podía observar el cansancio, pero también sus ceños fruncidos. Como respuesta a sus palabras más de un soldado escupió al embarrado suelo.

—Sabed, pues, obispo Mudy, que el desaire a mi castellana se extiende a los Mackenzie —se adelantó Daimh, con la mandíbula tensa y mirada fiera.

Aila escondió su resentimiento con el fin de proveer de un refugio a sus hombres.

—Amigos, no debéis rechazar el cobijo que ofrece el obispo. —La mujer alzó su voz sobre la del resto. Soportó la mirada lacerada de su esposo—. Adentraos en Skibo, tomad las viandas y entrad en calor. Mañana llegaremos a nuestro destino, donde seré bien recibida.

Los Mackenzie quedaron expectantes. El laird aún no había hablado. Daimh observaba a su esposa: cubierta por una gruesa capa de piel, se mostraba orgullosa. Llevaba consigo la condena de la Iglesia desde que nació, por lo que apenas le importaba la opinión del obispo que tenía delante. Comprendió que ella velaba por la comodidad de los Mackenzie. Y él también iba a hacerlo. Ordenó que se acomodaran en Skibo mientras él y su esposa buscaban refugio en la naturaleza.

Minutos más tarde de haber regresado a campo abierto, el matrimonio se volvió sobre sus monturas al escuchar ruidos a sus espaldas. Sus guerreros habían rehusado la hospitalidad, y muchos comenzaban a levantar el campamento alrededor de la fortaleza. Los lugareños se acercaron para ayudar y aconsejar dónde ubicar las tiendas. Trajeron fuego consigo, pero apenas pudieron ofrecer alimentos. Archie e Irvyng se organizaron para salir a cazar. El rubio gigante se dirigió hacia el interior del bosque, mientras que Archie siguió la línea del estuario.

Quedaban pocas horas para que la noche cayera sobre ellos. Archie dejó su caballo en la linde del bosque cuando decidió adentrarse en la espesura a pie. Entre el follaje creyó atisbar la cornamenta del animal. Midió sus pasos, acompasó sus movimientos y fue acercándose al ciervo. El macho levantaba la cabeza cada pocos pasos, pendiente de los sonidos que captaba. Sin sentirse en peligro, continuó con su paseo.

La bestia de pelaje rojizo se detuvo en el claro entre los árboles de caledonia. Archie se tumbó con cuidado sobre el lecho de hojas para buscar estabilidad. Alzó la ballesta sin perder de vista a su presa. Tomó aire con suma tranquilidad, cerró un ojo y apretó el gatillo, que disparó la flecha. El ciervo se desplomó en el acto. Contento de poder ofrecer un buen festín a sus compañeros, se levantó con presteza.

Saltó varios arbustos y esquivó troncos caídos con celeridad. Centrado en ir en busca del botín, pasó por alto el movimiento que hubo al otro lado del claro. Apoyó una rodilla en el suelo y posó una mano en la cabeza de la bestia moribunda. Cerró los ojos antes de recitar la oración que liberaba el alma del animal y agradecía la ofrenda a la Madre Naturaleza. Al comprobar que la vida había abandonado al ciervo rojo, sintió una presencia a su espalda.

—Me pertenece, lo he matado yo.

La mujer de melena rojiza sostenía un arco con su mano derecha. El rostro feérico expresaba contrariedad. Su actitud altanera sorprendió al McLeod. Este, como respuesta, emitió un gruñido de mofa. Beatagh rodeó al hombre, colocó su arco en el carcaj que colgaba a su espalda y comenzó a dar la vuelta al cuerpo. Con una mano tomó una cornamenta y con la otra la pata. Archie se cruzó de brazos, observando la destreza de la joven.

—¿Veis? Mi flecha está del otro lado —señaló Beatagh.

Los ojos azules se abrieron para mostrar suficiencia. Archie chascó la lengua.

—Pues bien, damisela, os felicito. Habéis acertado, ha sido un buen tiro. —Con un ademán le indicó que se alejara antes de desenrollar la cuerda que tenía colgada de su cintura—. Ahora apartad, pues tengo hombres que alimentar.

—¡Ah, no! —se carcajeó ella sin verle la gracia—. Yo también tengo familias a mi cargo. Me llevo mi presa.

Los ojos ambarinos de Archie la recorrieron de arriba abajo. Se rascó unos segundos la barbilla mientras Beatagh soportaba su escrutinio sin amedrentarse. El guerrero valoró la piel de zorro que cubría sus hombros, la calidad de la lana que formaba su capa y los adornos del vestido azul que atisbaba bajo el abrigo.

—Aunque eso fuera cierto —comentó Archie—, ¿vais a cargar con él hasta donde sea que vivís?

Ella taladró al McLeod con la mirada. Con una mueca que pretendía ser sonrisa, silbó sin quitarle la mirada de encima. El guerrero tuvo que alzar la vista sobre el hombro de ella para comprobar cómo un caballo negro de patas peludas se acercaba. Cuando Archie arqueó las cejas, ella asintió, triunfal.

—No dejo nada al azar —aseveró.

—Pues no contasteis conmigo, mi señora. —Archie comenzaba a exasperarse con la tozudez de la muchacha—. No voy a daros mi cena. Además, acabad con este juego absurdo. No la necesitáis.

—¿No necesito al ciervo más que vos? —Ella se envaró; no estaba dispuesta a cederle la presa.

—Miraos. —Archie dijo estas palabras mientras ataba la cuerda alrededor de las astas del animal—. Solo hay que echaros un vistazo para darse cuenta de que sois una muchacha consentida. Os habéis encaprichado del ciervo por el simple hecho de disputármelo. El único que puede saber quién acertó primero es este bicho, y no parece que pueda resolvernos la duda. Así pues, dejadme en paz. Tengo una bestia que cargar.

La Murray apretó el mentón sin saber cómo responder. Nunca había visto a aquel hombre por la zona. Su tartán estaba sucio y sus botas demasiado embarradas, y sus ojos ambarinos mostraban cansancio. Adivinó que llevaba varios días de viaje, por lo que supuso que pertenecía a los escuadrones que estaban esperando desde hacía semanas.

—¿Eso pensáis de mí? —preguntó con la voz tensa y animadversión en la mirada—. En algo tenéis razón: ¡apestáis! Vuestro aspecto es lamentable, y se os ve hambriento. Tal es la desesperación que os embarga que no tenéis el menor reparo en tomar algo que no os pertenece.

Archie escuchó la retahíla de la joven mientras se colocaba el ciervo sobre los hombros con un solo movimiento. Con la cabeza gacha por el peso, clavó sus ojos en ella. Beatagh decidió ceder.

—Podéis quedaros con mi presa —decretó Beatagh con desdén cuando se giró hacia Boreal.

—Cuánta nobleza nos separa —bufó el guerrero.

Las palabras de Archie llegaron hasta ella en el instante que se aupó sobre el caballo. Ella no se dignó a responder, pero sí mantuvo su felina mirada sobre el forastero antes de que el movimiento del equino la hiciera volverse. Espoleó a Boreal con la firme intención de alejarse de aquel molesto guerrero.

6

Días más tarde, Beatagh acompañó a su hermano, Neil, cuando fueron llamados a la fortaleza de Dunrobin, morada de los Sutherland. El castillo rebosaba vida: soldados de distintos clanes lucían sus tartanes por doquier. Había competiciones improvisadas, tiendas de campañas desperdigadas por el páramo, hogueras, gran cantidad de caballos siendo atendidos y los mozos del servicio yendo de un lado a otro para cubrir las necesidades de los recién llegados. Los hermanos Murray sortearon a la muchedumbre hasta llegar a la entrada.

La noche estaba a punto de caer sobre ellos cuando se adentraron en la fortaleza. Una vez en el interior, se separaron. Neil fue a mostrar sus respetos al laird Sutherland mientras que Beatagh se introdujo en el corredor que llevaba a las escaleras que llegaban a la planta superior. Hacía semanas que no veía a sus buenas amigas. Jean y Murial eran las hijas menores de la familia Sutherland. Beatagh era de la misma edad que la hermana mayor, Jean. De rostro ovalado y pelo oscuro, era una muchacha dócil que temía y amaba a Beatagh a partes iguales. La Murray solía zarandear su espíritu para que viviera más aventuras de las que las matriarcas permitían.

—Mis queridas y santas Sutherland, abrid —ordenó Beatagh mientras golpeaba la puerta.

Se escucharon ruidos de pasos en el interior del aposento antes de que abrieran. Fue Murial quien se asomó primero. La benjamina seguía a las muchachas allá adonde fueran; era la mejor cómplice con la que podían contar. Beatagh entró como un rayo en la estancia. Jean la esperaba con una sonrisa impaciente sin separarse de la ventana.

—Creo que no faltará mucho para que empiece la reunión —la informó.

La pelirroja se deshizo de la gruesa capa y la colgó del respaldo de una silla labrada ubicada cerca de la chimenea. Se apoyó con una mano en el asiento mientras recordaba los pasos que debían seguirse.

—Creo que el laird de los Mackenzie está a punto de entrar. He visto cómo han mandado llamarlo —añadió Jean.

—Bien, mi hermano ya se encuentra con vuestro padre. No debemos demorarnos más —indicó Beatagh. En cuanto detectó su falta de atención, la llamó—: ¡Jean!

La Murray la llamó al ver que continuaba mirando a través de la ventana. La joven sonrió sin que le importara el apremio de su amiga.

—Es muy apuesto —contestó como justificación a su tardanza—. Y dicen que su esposa es una hechicera.

La pelirroja no pudo resistirse a echar un vistazo desde las alturas.

—Es bien parecido, sí —aceptó de mala gana, sin mirar mucho más allá del hombre cuyo tartán identificó como el de los Mackenzie—. Si es el último en entrar, quiere decir que nuestro momento se acerca.

—Sabed que tenéis más interés vos que nosotras en todo este asunto —le recordó la mayor de las Sutherland.

—¿Os mofáis? —Beatagh se giró, divertida, tras tomar de los hombros a Murial—. Gracias a mi curiosidad, os enterasteis de vuestro compromiso con James Dunbar. Y tampoco recuerdo que os resistierais mucho cuando supimos que la reunión de hoy se produciría.

—¡Se nos hace tarde! —urgió Murial.

No necesitaron discutir nada más. La niña se adelantó como habían acordado. Beatagh y Jean avanzaban con la mayor dignidad y parsimonia de las que eran capaces. En cuanto escucharon el silbido de Murial, descendieron por la escalera circular. Se hallaban muy cerca de su objetivo. Debían traspasar el pórtico de la entrada a la fortaleza hasta llegar a unos peldaños que conducían a una pequeña estancia. A unos metros de allí se encontraba el arco que llevaba al gran salón. Como era de esperar, la pesada puerta había sido cerrada y los centinelas que debían mantener el encuentro sin intromisiones estaban situados al otro lado.

Las jóvenes, pendientes de cualquier sonido que pudiera indicar que alguien se acercaba, se aproximaron a la sala contigua. Jean fue la primera en subir los escalones que las separaban de su destino. La pequeña puerta cedió ante su empuje. Era una sala minúscula donde solían guardar armaduras y demás enseres proclives a ser utilizados cuando se salía al exterior. Con mucho sigilo, Beatagh se adentró antes de ayudar a Jean a buscar las banquetas que previamente habían escondido. Cada una ubicó la suya junto a la fría piedra. Se sentaron en paralelo con impaciencia y giraron el torso para ver a través de los agujeros. Habían descubierto dos.

Cuando eran pequeñas, habían escuchado hablar a la abuela de los lugares estratégicos de la fortaleza. La matriarca Sutherland gustaba de beber whisky cerca del ocaso. En los momentos donde el licor nublaba su buen juicio, solía emitir una risilla cuando se disponía a confesar algún escándalo familiar. Una de aquellas tardes, la pequeña Beatagh acompañaba a la anciana y a su nieta.

—Las Sutherland hemos sido mujeres astutas. Algunos de mis antepasados necesitaron de nuestros consejos. Por ello, se abrieron varios lugares para escuchar sin ser vistas. —La mujer sentada golpeó el suelo con el bastón. La estancia se llenó con sus carcajadas—. Mirad, pequeñas, moved esa gruesa alfombra.

Las niñas obedecieron de inmediato. Asombradas, encontraron una tapa de madera que enseguida levantaron. En su lugar se abría un hueco. Observaron maravilladas un pequeño túnel con la acústica perfecta para que las damas no perdieran detalle de las conversaciones que se desarrollaban en el gran salón. Pero aquella trampilla era exclusiva de Isobel, la abuela. Ellas tuvieron que conformarse con los agujeros que habían sido abiertos en la pared. Estos estaban camuflados con gran discreción bajo el gran tapiz que decoraba el muro sur del lugar de reuniones. Sabían que la abuela iba a estar en la planta superior atenta a las palabras que se decían, pero la señora jamás permitió que ellas la acompañaran.

Beatagh comprobó que se distribuía el espacio como en otras ocasiones. Frente a ella, al otro lado, la gran chimenea caldeaba el ambiente. A su derecha, el laird de los Sutherland se sentaba en una gran silla labrada. El resto de los presentes se mantenían en pie. El aire majestuoso lo cerraban los hijos del anfitrión. Estos flanqueaban al jefe del clan enfermo. A su derecha, Alexander, el primogénito, seguido de John. Al otro, Robert, Nicholas y Thomas, los más pequeños de los varones.