6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fröhliche, makabere und politisch ernsthafte Gedichte, zwölf Kurzgeschichten mit unterschiedlichster Thematik aus vielen Lebensbereichen, eine politische Erzählung, die nur scheinbar Science-Fiction-Charakter hat, und schließlich ein paar Glossen, die auch hochrangigen Politikern das Lachen vergehen lassen könnten – dies alles bietet Autor Dieter Wick in diesem Buch, gut gereimt und spannend erzählt. Die Texte führen den Leser in fast jede Stimmungslage – von herzhafter Heiterkeit bishin zu leichter Empörung und zurück zu Besinnlichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

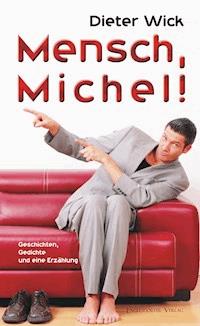

Dieter Wick

Mensch, Michel!

Geschichten, Gedichte und eine Erzählung

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag

Coverfoto © soschoenbistdu.de – Fotolia

Alle Rechte beim Autor

www.engelsdorfer-verlag.de

eISBN: 978-3-86901-059-5

Inhalt

Politisches

Ein Kessel Buntes

Die Auswahl

Der Weltfriedensengel

Der dumme deutsche Michel

Abreise von Berlin

Über Flugzeuge

Aufpassen!

Für Kaviarfresser

Modernes

Meine moderne Welt

das moderne gedicht

neuer versuch

der untergang

Menschliches

Ende eines Sommertages

An der Kasse

Gastgeschenk eines Verwandten

Dichtung vor und nach der Pisa-Studie

Grenzen

Ausrufezeichen!

Weibliches

Ein Abendessen mit Fräulein Q.!

Lieschen auf dem Balkon

Bedingungslos

Frauen auch!

Im Bistro

Ältere Damen

Männliches

Der Denunziant

Beziehungsproblem

Schadenfreude

Alter Kerl

Harte Männer

Meiers Tod

Noch mehr Politisches

Zivilisation

Trauergesang auf eine Gesellschaft

»Soziale Gerechtigkeit«

Verfehlte Politik

Diffizile Ähnlichkeit

Es sollte...

Makabres

Der Engel

Der Reiche und der Arme

Die Bahnkatastrophe

Unausweichlich

Entschluss

Zusätzlich

Der Mandelkern

Das Mädchen mit dem Mandelkern

Fröhliches

Ein glücklicher Tag

Das Land des Frohsinns

Durchschnitt

Körperliches

Schicksalverbunden

Wirkung von Untreue

Besinnliches

Ein Karnevalstanz

Sonnenuntergang

Botschaft

Zum Trost

Kann gut sein...

Appell an die Freiheit

Zwischen Menschen

Komisches

Die Wiedergutmachung

Brief eines verzweifelten Freundes

Jägerlatein

Tröstlich

Die Kür

Das Milieu

Liebenswertes

Die ganz kurze Kurzgeschichte

Sehnsucht

Traum von Liebe

Liebesgedicht

Wenn du

Alltägliches

Ich bin nicht da

Klagelied

Verhindert

Das Leben in siebener Schritten

Inhaltslos

In der Obstschüssel

Nicht gelöst

Washing-Rom

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Nachtrag

Einige Glossen

Wenn schon …, denn schon…

Offener Brief an die Menschen in Afghanistan

Hallo, heute schon Ihr Kind getestet?

Nachwort des Autors:

Politisches

Ein Kessel Buntes

Frau Ranuch zog sich in der offenen Tür umständlich ein Nachthemd über ihre dicke Figur. Die Brille war ihr vorn auf die Nase gerutscht, mit wirren Haaren stand die alte Frau mit den Armen in der Luft rudernd im Flur, als er mit der Warmhaltebox in die Wohnung trat.

»Guten Morgen, das Essen, Frau Ranuch«, sagte er ungerührt, trat in die Küche und stellte die Box auf den Herd.

»So früh heute«, fragte sie mehr feststellend, »ich kann doch jetzt noch gar nicht essen, wie soll das denn warm bleiben?«

»Ich lasse Ihnen die Box hier«, antwortete er freundlich, »da bleibt es noch etwas warm. Es ist Samstag, da ist meine Tour kürzer, und ich komme früher als sonst«, meinte er beiläufig.

»Bis morgen und einen schönen Tag noch«, murmelte er und hastete die Treppe hinunter. Noch ein paar Essenportionen waren in verschiedene Stadtteile zu liefern. Hoffentlich komme ich gut durch die Umleitungen, überlegte er, als er im Radio den Hinweis auf eine Demonstration gegen den Rechtsradikalismus hörte. »Köln stellt sich quer«, hieß die Parole.

Solche Demonstrationen müsste es öfter geben, dachte er. Paul musste daran denken, wie häufig er in seinem Leben mit gewissen Relikten aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur konfrontiert worden war.

Bei den Menschen, die er kannte und die diese Zeit miterlebt hatten, hatte er nicht etwa Bösartigkeit oder gar kriminelle Energie bemerkt. Sie waren nur oftmals geprägt von ihren Erlebnissen, und nicht immer folgten sie dem allgemeinen Trend der Nachkriegszeit, dem opportunistischen Übereifer, mit dem sich viele von ihrer Vergangenheit radikal getrennt hatten. Wieso sollten sie sich trennen? Sie waren damals 18- und 24Jährige und hatten sich nicht »schuldig« gemacht.

In Pauls Kindheit hatte zum Beispiel Onkel Willi eine große Rolle gespielt. Onkel Willi war für den achtjährigen Paul ein witziger Unterhalter gewesen. Er konnte prima über den Russlandfeldzug erzählen und über Iwan, den Untermenschen. Vom Onkel lernte Paul viel über jüdische Spitznamen. »Isidor Kanalgeruch« war einer davon gewesen, nun ja.

Pauls Eltern hatten bei Onkel Willis Erzählungen häufig gelacht, wobei Paul nicht einordnen konnte, worüber sie tatsächlich lachten. Sie hatten sicher mehrere Gründe für ihre Heiterkeit. Vielleicht hatten sie nur aus Verlegenheit gelacht, oder weil Onkel Willi seine schrecklichen Kriegserlebnisse als Oberleutnant der Wehrmacht mit so einem Galgenhumor verarbeitete. Sie lachten wohl eher vor allem und am heftigsten, weil sie alle mit heiler Haut davon gekommen waren.

Paul erfuhr damals, dass sein Großvater Stadtamtmann und Parteigenosse gewesen war und Mutter Untergau-Führerin im BDM. Als Beamter war dem Großvater keine große Wahl geblieben, nach 1933.

Vater hatte sich als 23jähriger der SS angeschlossen und war später – wohl weniger freiwillig – Angehöriger der Waffen-SS geworden. Paul war mit einer bunten Verwandtschaft aufgewachsen.

Ganz liebenswerte Menschen waren Onkel Hubert und Tante Lola für Paul gewesen. Hubert war ein »Tunichtgut«, wie Pauls Mutter meinte. Paul hatte dieses Urteil nie verstanden. Zumal Tante Lola eine phantastische, temperamentvolle, liebevolle Kettenraucherin und eine Wiener Jüdin gewesen war.

Onkel Hubert und Tante Lola waren 1938 mit Hilfe des Großvaters – eben jenes Parteigenossen – vor der Gestapo nach Belgien geflüchtet und hatten dort überlebt. Tante Lola hatte Paul, als er später seine Ferien bei ihr in Brüssel verbrachte, unter nicht aufzuhaltenden Tränen von der Ermordung ihrer Verwandtschaft in Auschwitz erzählt. Ihre Geschichte hatte Paul leicht irritiert, er war damals vierzehn.

Was den »Tunichtgut« anbetraf, so stellte Paul in seinen Ferien fest, dass er Schulmöbel transportierte und sich ab und zu aus seinem Lieferwagen heraus nach jungen belgischen Damen umschaute.

Jetzt schaute sich Paul auf seiner Tour nach jungen Damen um. Nein, für ihn waren nicht die mittlerweile alten Leute Gegenstand seiner Sorgen oder gar seiner Anklage – schon gar nicht die, die versucht hatten, »anständig« zu überleben. Viel mehr beschäftigten ihn die »Neugeborenen« und »Nachgeborenen«, die zum Teil verdrängten, rein zu waschen versuchten – die Heutigen also, die die Gnade der Freiheit nicht begriffen und die sie missbrauchten.

Er fuhr zu Frau Manig, um die letzte Essensportion auszuliefern. Er freute sich auf Frau Manig, fand die Art und Weise, wie sie mit ihrem Schicksal fertig zu werden suchte, faszinierend. Frau Manig begrüßte ihn – an ihrem Fenster sitzend – wie immer mit einem lauten, fröhlichen »Schlüssel mit reinbringen«. Sie strahlte, als er ihr gehorsam den Türschlüssel in die entgegen gestreckte Hand drückte und das Essen auszupacken begann.

»Wat jibbet?«, fragte sie lachend, als wenn sie nicht genau wissen würde, was für eine Mahlzeit sie bestellt hätte.

Paul beeilte sich, das mitgebrachte Omelette in höchsten Tönen zu loben.

»Sieht jut us«, sagte Frau Manig weiter lachend, während er die Prozedur des Auspackens bewältigte, ohne sich die graue Soße über die Hände zu schütten.

»Einen fröhlichen Tag noch und guten Appetit«, rief er, als er an ihrem Rollstuhl vorbeiging, der unbeweglich auf dem Flur stand. Er fuhr nach Hause.

Am anderen Morgen holte Paul die Kiste mit Essen von Zollstock ab und begann seine Tour in Richtung Ossendorf. Jetzt, als er wieder die Portionen Schweinsbraten sortiert hatte, dachte er über so manches nach, was er in seinem früheren Beruf erlebt hatte.

Sein erstes merkwürdiges Erlebnis hatte Paul in Hammelburg gehabt, 1972 – am Abend des 20. Juli.

Er war abends um halb neun auf dem Weg vom Fähnrichheim in seine Unterkunft gewesen. Mit einem Kameraden hatte er eine Partie Schach gespielt.

»Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert in ruhig festem Tritt«, erklang es. Er glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen.

In der alten Wehrmachtskaserne von Hammelburg taten damals kriegsgediente Obersten und Oberstleutnante Dienst - »Onkel Willis«, die anstandslos durch die Personalberatungen gekommen waren. Aber die sangen nicht.

Es sangen die Geburtsjahrgänge 1949 bis 51 – junge Leutnants wie Paul!

»Ein Toast auf das schwarze Korps«, schallte es ihm entgegen. Die Erinnerung an diesen Julitag ließ Paul die Tür seines Lieferwagens zuknallen.

Paul zündete sich eine Zigarette an und musste jetzt noch – mehr als 30 Jahre danach – an die »Sängerknaben« von damals denken. Einer von ihnen war Oberstleutnant im Generalstabsdienst geworden. Ob der wohl jetzt bei »Köln legt sich quer« mit gegen die Braunen demonstriert hatte?

Paul hatte im Lauf der Jahre vieles erlebt, was ihn in innere Bedrängnis gebracht hatte.

Da war der Tutor in seinem Hörsaal an der Offiziersschule gewesen, der mit seinen karmesinroten Kragenspiegeln etwas über die ungebrochene Tradition der deutschen Generalstabsoffiziere gebrabbelt hatte. Paul hatte damals seinen Stuhl im Hörsaal laut beiseite gerückt und einen Hustenanfall vorgetäuscht. Zu einer Wortmeldung war er nicht fähig gewesen.

Später, da war er schon ein älterer Hauptmann, hatte er eine kitzlige Auseinandersetzung mit einem Brigadegeneral gehabt. Der General war beauftragt worden, über das Thema »Umgang von Offizieren mit ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht« zu sprechen. Das Unternehmen ging schief, da der General versuchte, in zwei Stunden die Geschichte des Offizierberufs darzustellen.

Irgendwo bei den Kohortenführern Alexanders des Großen hatte er begonnen und bei den Offizieren der Bundeswehr aufgehört. Über die Offizierskorps von Reichswehr und Wehrmacht hatte er fünf Minuten gesprochen.

Das Offizierskorps der Reichswehr und späteren Wehrmacht sei mehrheitlich von einem preußisch-monarchischen, konservativen Geist geprägt, überwiegend christlichprotestantisch orientiert und im Übrigen apolitisch gewesen. Apolitisch!

Nicht ein Wort über die Herren, die in der Aufrüstung der Wehrmacht die Möglichkeit zur Befriedigung ihrer Karrieregeilheit entdeckt hatten. Nichts über die, die nun ihre Chance sahen, die Frustration über den Verlust ihrer früheren gesellschaftlichen Stellung zu überwinden, die nun wieder ihren Nationalismus, ihre Revanchegedanken, ihren Militarismus und ihre antisemitischen Gefühle leben konnten und dafür noch belohnt wurden.

Leider auch nichts über die wenigen, die sich aus Verantwortung von Hitler abgewandt hatten. Der Name Beck war in dem Vortrag des Herrn Generals nicht vorgekommen – ebenso wenig wie die Namen v. Tresckow, Stauffenberg oder auch Hoepner.

Paul war zitternd aufgestanden und hatte dem General empfohlen, bei zukünftigen Charakterisierungen der Wehrmachtsführung mehr zu differenzieren.

Paul hatte noch mehr Merkwürdigkeiten dieser Art erlebt.

Da war noch in jüngster Zeit ein Abteilungsleiter gewesen, der seinen versammelten Stabsoffizieren vorhielt, ihre Stabsarbeit sei schlechter als die in Wehrmachtsstäben des Jahres 1945 gewesen. Sie könnten sich da ruhig ein Beispiel nehmen. Seine Kameraden hatten damals – wie er – geschwiegen und betreten auf ihre Schuhe geguckt.

Dann war da ein General gewesen, der schwer von der Idee abzuhalten gewesen war, eine Galerie von Ritterkreuzträgern auf den Fluren eines Amtsgebäudes zu etablieren.

Fast zur gleichen Zeit hatte der damalige Verteidigungsminister offizielle Kontakte der Bundeswehr zu einem Verein der noch lebenden Ritterkreuzträger untersagt. Schließlich hatte Paul eines Tages am schwarzen Brett der Offizierbewerberprüfzentrale einen Zeitungsartikel entdeckt, in dem ganz unverblümt für einen neuen deutschen Generalstab argumentiert worden war, um Deutschland zu einer eigenständigen Führung von Feldzügen zu befähigen – ganz so als hätte die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gar nicht stattgefunden. Der Artikel trug den Titel »Keine Angst vor dem Generalstab«.

Als Paul mit seinen letzten Essensportionen durch Lövenich fuhr, dachte er, wie wohltuend es gewesen war, dass er nicht nur Sängerknaben und Typen wie den Abteilungsleiter getroffen hatte. Die große Mehrheit seiner Vorgesetzten und Kameraden hatte ganz anders gedacht.

Aber war das beruhigend gewesen? Hatte er nicht viel zu oft geschwiegen? Waren ihm die eigenen, dünnen Karriereaussichten nicht oft wichtiger gewesen?

Wenn du es genau nimmst, dachte er, waren es gar nicht diese ewig gestrigen Typen, die dich fertig gemacht haben. Es war deine Unzulänglichkeit, es war deine Angst, mit der du nicht fertig geworden bist. Es war dein Schweigen, das dich krank gemacht hat.

Als sie dich abgeschoben hatten auf den Dienstposten, auf dem nichts mehr zu tun war, hättest du viel lauter schreien müssen. Argumente hattest du doch genug.

Na ja, sagte er sich, als er Frau Behrmann das Essen auf den Tisch legte, du hast dich in eine Psychose geflüchtet. Dann hast du deine Schwäche kultiviert und hast dich pensionieren lassen. Jetzt sieh zu, dass du deine Tour zu Ende bringst.

Er dachte über die alten Menschen nach, die er jetzt mit Fertigkost versorgte, Geburtsjahrgänge zwischen 1904 und 1925. Hätten sie heute bei der Demonstration mitgemacht, wenn sie gekonnt hätten?

Pauls Tour war zu Ende. Auf dem Heimweg kam er in der Roonstraße an der Synagoge vorbei, die von einem Polizeiwagen bewacht wurde. In Deutschland war so etwas im Jahr 2000 noch nötig.

Als er zu Hause den Aufzug nahm, fiel ihm ein, dass er noch einen Kessel Buntes waschen musste. Paul konnte manchmal nicht aufhören zu waschen.

Die Auswahl

Der Pazifik,

der Pazifist.

Pace...

Ich liebe Dich.

La Guerre,

la Guerra.

Der Terror...

Ich kriege Dich.

Suchen Sie sich etwas aus.

Sie haben die freie Auswahl.

Der Weltfriedensengel

Ich möchte so gerne Weltfriedensengel sein!

Versteht mich doch!

Mein Großvater ist mit v. Schlieffen in Frankreich eingefallen.

Mein Vater hat mit v. Manstein Polen und Russland überfallen.

Den kalten Krieg habe ich mit ein paar Atombomben im

Gepäck überlebt.

Nun wird es aber Zeit!

Ich habe das Gehorchen so vermisst

– und den Kanonendonner!

Ich möchte so gerne Weltfriedensengel sein!

Schickt mich bitte nach Afghanistan!

Schickt mich in den Libanon!

Auf mich ist Verlass!

Ich folge nicht mehr einem gescheiterten Kunstmaler,

mir ist auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Krenz recht.

Ich gehorche gerne vorauseilend!

Ich möchte Weltfriedensengel sein.

Und wenn die Hamburger U-Bahn explodiert?

Ich nehme es gelassen.

Wenn der Reichstag in die Luft fliegt?

Ich hoffe es beinahe!

Ich möchte doch so gerne, so gerne -

Weltfriedensengel sein.

Der dumme deutsche Michel

Es ist schon immer klar gewesen,

am Deutschen wird die Welt genesen.

Noch sind nicht alle Nazis tot

– auch mancher ist noch immer rot –

da hilft der Michel aus der Not.

Ganz aktuell – die Politik –

die früher schon einmal so schick.

Wo immer was in Scherben fällt,

gehört sie uns – die ganze Welt.

Ein Albtraum? Nein, ich meine kaum.

Wir blicken mächtig übern Zaun.

Da rief Herr Struck mal schnell: »Ahoi«!

Doch seine Botschaft war nicht neu.

Wir kämpfen jetzt am Hindukusch

als Freund von George – dem aus dem Busch.

Und weil man kennt die großen Nöte,

Herr Jung das Kontingent erhöhte.

Ob Moslem oder aber Neger,

die Sorte Mensch ist nicht integer.

Die müssen wir uns umgestalten,

nach deutschem Muster gut verwalten.

Dann schickten wir den BND

in den Irak zum Fünf-Uhr-Tee.

Der Joschka, unser Pazifist,

der machte gerne solchen Mist.

Ach, dummer Michel bleib ruhig heiter,

denn die Geschichte geht noch weiter.

Demnächst im Kongo und Iran –

zieh’ deine Marschstiefel schnell an.

Du hast noch immer nicht erkannt,

dass du zu blöd und arrogant.

Mag sein, dass Irrtum dich beschleicht,

wenn erst der Terror dich erreicht.

Abreise von Berlin

So wolkengrau der Himmel scheint,

zart liegt der Schnee auf Wiesen.

Halm, Hügel, Tal –

das Auge meint,

Baum, Zaun und Haus zerfließen.

Gedanken stürmen hart mich an,

erobern Geist, sind wilder.

Ich flieh’ vor dir, so schnell ich kann.

Berlin, – zeugst böse Bilder.

Warst machtvoll einst in Politik!

Hieltst dich für auserkoren.

Hast dich so sehr erhoben!

Jetzt – bist in Stein gefroren.

Sehr groß, doch

krank in Teilen,

entsetzlich narbenreich.

Fühl´ dich im Fieber leiden,

scheinst mir so seltsam bleich.

Geliebte, alte Hauptstadt, du -

hast Teilung überwunden.

Liegst da, ich seh´ dir traurig zu,

und spüre deine Wunden.

Pompös erscheint das Neue,

fährst du auf falscher Spur?

Treibt dich die Macht aufs Neue?

Verlierst die Sinne nur?

Ach, schütze dich vor Größenwahn,

hast überwunden Despotie.

Bescheiden sei und lebe jetzt

bewusst, gerecht – Demokratie.

Verjag´, die sich bereichern.

Sei einig, Hauptstadt, du.

Schick fort, die hier bestechlich sind.

Fürs Gute streitest du!

Knüpf an die Simpel-Tradition,

die Geist, Kultur uns gab.

Tritt fest auf die Institution,

gib »Nackten« bald ein geistig Grab.

Über Flugzeuge

Oh, wir wissen gut Bescheid,

unser Hirn, das ist so weit,

lässt uns rechnen und abwiegen,

wie wir durch die Lüfte fliegen.

Unsre Flugzeuge sind Klasse,

heben ab und senken sich,

und sie bringen eine Masse

um die Welt – meist ordentlich.

Doch bei näherer Betrachtung

ihres Zustands, wie er üblich,

sie verdienen Untersuchung,

scheint derselbe gar betrüblich.

Hoch am Himmel fliegen sie,

brauchen mächtig Energie.

Ganz entsetzt ist diese Welt,

wenn mal eines runter fällt.

In der Zeitung deftig steht,

dass dem Fehler man nachgeht.

Um ihn gänzlich auszumerzen

und zu meiden weit´re Schmerzen.

Vorne sitzt nun – ganz charmant,

völlig klar, der Kommandant!

Neben ihm – im Sessel rot

hockt gespannt der Kopilot.

Weißwein und ein Irish Stew

kriegt man bei dem Rest der Crew.

Stewardessen flink servieren

eingepferchten Passagieren.

Neulich kamen mir Gedanken

über ´s Weltenfluggerät,

wie es heut´ fast ohne Schranken

durch den Kosmos segeln tät.

Mutter Erde – im Vergleich

ist so gnadenvoll und reich.

Gibt statt nimmt die Energie,

wären gar nichts ohne sie.

Sieht nicht wie ein Flugzeug aus,

ist viel größer, dick und rund.

Kommt ganz ohne Flügel aus

– außerdem ist sie noch bunt.

Doch verstärkt wir lernen müssen,

sie bedarf der Wartung auch.

Was wir da entsorgen müssen,

das verdaut nicht mal ihr Bauch.

Wie sieht ´s mit den Menschen aus?

Wer teilt hier das Essen aus?

Wer ist hier der Kommandant?

Wer sitzt meistens unbenannt

mit dem Rücken an der Wand?

Ja, da gibt ´s ´ne Menge Fragen,

doch mit etwas klarem Blick

sieht man schnell und kann auch sagen,

hier ist manches gar nicht schick.

In dem einen Flugzeugteil

ist man reich, jedoch derweil

in dem andern, nicht genehm,

ist es reichlich unbequem.

Milliardäre, Spekulanten

teilen sich mit Asylanten

einen Platz auf dieser Welt.

Ob das allen so gefällt?

Es ist nicht naturgegeben,

dass wir unterschiedlich leben.

Auf dem Nordteil und im Westen

geht ´s noch munter mit den Festen.

Mehr im Süden und im Osten

Waffen nicht so schnell verrosten. -

Jene Krankheit, namens Aids,

lieber Gott, so ist es stets:

Willst du keine Gnade geben,

kostet ´s Menschen schnell das Leben.

Dann, zu groß ist auch die Armut,

und sie raubt uns fast den Mut.

Nun, am Ende vom Gedicht

steht durchaus die wicht´ge Frage:

Gibt ´s denn keine Lösung nicht,

die man nur zu sagen wage?

Stell´n Sie sich ein Flugzeug vor

mit ganz vielen Kommandanten,

ohne aber Stewardessen.

Man teilt schlicht gerecht das Essen.

Jeder kriegt ein Steuerrad

und die bloße Möglichkeit,

sich zu essen immer satt.

Wäre das nicht sehr gescheit?

In dem »Weltenaeroplan«

gibt es keinen bess´ren Plan,

als dass sich ein jeder kümmer´,

dass die Welt nicht fall´ in Trümmer.

Aufpassen!

Wenn die Welt in Scherben fällt,

liegt es meist am großen Geld.

Wenn der Reiche nicht mehr weiß,

wie er´s noch erzwingen kann,

kommt der Staat, so schnell er kann,

unterstützt den guten Mann.

Was durch Handel er nicht schafft,

durch Erpressung wird gerafft.

Gnadenlos wird durchgecheckt,

wo Ressourcen er entdeckt.

Ob man trifft den rechten Ton?

Hat die richt´ge Religion?

Oder ob denn das System

ist politisch angenehm!

Hier fehlt es an Menschenrechten!

Auf! Auf! Schnell!

Dies gilt´s zu ächten!

Oh, da herrscht ja ein Diktator!

Fröhlich grinst der Okkupator.

Sucht nicht lang nach einem Grund,

schlägt dem »Drecksack« auf den Mund.

Doch man weiß, der Staatsmann ist

bestens auch – Propagandist!

So, nun für die gute Sache,

niemand noch darüber lache,

wird ein kleiner Krieg gemacht.

Volk! Nur nimm dich gut in Acht!

Denn am End´ steht eine Rechnung,

die nur schwer ist zu bezahlen –

leidest unter Höllenqualen.

Unser Staatsmann ganz galant

reicht dem »Drecksack« seine Hand.

Reichlich fließt nun Öl und Erz,

und der Reiche macht ´nen Scherz.

Du jedoch in deiner Not

stehst am Grab:

Dein Sohn ist tot!

Für Kaviarfresser

Macht weiter so! Zählt euer Geld,

erhöht euch die Diäten.

Schickt unsere Söhne in den Krieg,

kauft Fonds, bedenkt nicht Pietäten.

Baut kräftig nur die Wirtschaft auf,

vergrößert die Konzerne.

Schafft Steuern schnell nach Luxemburg,

baut Villen in der Ferne.

Genießt noch einmal eure Jacht,

lasst viel Champagner fließen.

Lasst nicht die Straße außer Acht,

ihr werdet es einst büßen.

Macht weiter so, betrügt uns nur,

und hört nicht auf zu drängen.

Bald sieht man euch mit Freude, pur,

an einem Galgen hängen.

Modernes

Meine moderne Welt

Es muss im Frühjahr 1952 gewesen sein, ich war damals fünf Jahre alt, als es an der Wohnungstür meiner Großeltern klingelte und ich als der kleine flinke Bursche, der ich war, meiner Großmutter zuvorkam und neugierig die Tür öffnete.

Draußen auf dem Flur vor unserer Wohnungstür stand eine dicke, kleinwüchsige Zigeunerin in einem faltenreichen, schmutzigen blauen Rock; sie trug ein ebenso schmutziges, faltenreiches aber bräunliches Gesicht und einen bunten, kleinen Teppich auf dem Arm. Hinter der Frau versteckte sich so halb und halb ein kleines ungewaschenes Mädchen.

Mag sein, dass ich mich an die Farbe des Kleides der Kleinen nicht mehr korrekt erinnern kann. Mag sein, dass ich sie deswegen heute als undefinierbar beschreibe, aber ganz deutlich ist mir noch der Uringestank in Erinnerung, der von den beiden Menschen vor unserer Haustür ausging.

Nun, meine Großmutter kam damals an die Tür und machte der Frau mit freundlichen Worten deutlich, dass sie keinen Teppich kaufen wollte. Die »Teppichverkäuferin” zog etwas enttäuscht weiter, damit war die Angelegenheit erledigt.

Inzwischen ist meine Großmutter seit langen Jahren tot und die Zeiten haben sich geändert.

Heute, da die im Grundgesetz verankerte Unverletzlichkeit der Wohnung längst durch eine freiheitsliebende und menschenfreundliche Gesetzgebung kräftig unterminiert worden ist und ein geifernder, gleichwohl geachteter Innenminister fleißig daran arbeitet, die Ausspähversuche des Staates auf die Festplatten unserer Computer auszudehnen, lässt es sich ohne die groben Belästigungen von damals leben. Die modernen Teppichverkäufer benutzen Körperspray.

In letzter Zeit bekomme ich in schöner Regelmäßigkeit Besuch von »renommierten” Firmen oder werde durch Telefonanrufe belästigt. Manchmal passiert beides sogar gleichzeitig. Die arme Frau aus dem Jahr 1952 wurde von »Dienstleistern” verdrängt.

An der Tür heißt es neuerdings: »Guten Tag, Knotenknopf mein Name, möchten Sie eine neue flatrate oder unseren neuen comfort-internet-highspeed-service?”

Ganz dezent stellt sich mein modern gecoachter Besucher dabei so in meine Wohnungstür, dass ich diese nicht schließen kann, ohne sein Nasenbein zu brechen.

Gerade meldet sich im Wohnzimmer auch noch das Telefon.

»Moment, entschuldigen Sie, mein Telefon klingelt!”

»Mein Name ist Maria Blöderscheidt, ich rufe Sie im Auftrag der Firma Fusel und Co. an! Sie haben bei unserem Firmenwettbewerb gewonnen!”

»Sehr freundlich, Frau Fusel, ich habe an Ihrem Wettbewerb nie teilgenommen, und woher haben Sie nur meine Telefonnummer? Ich habe jetzt gar keine Zeit für Sie, es tut mir furchtbar Leid. Herr Knotenknopf besucht mich gerade!”

»Darf ich Sie dann später noch einmal anrufen?”

»Nein, besser nicht, ich bin verheiratet!”

Der dritte Anruf dieses Tages ist beendet und ich eile zurück zu Herrn Knotenknopf, nicht ohne sein Nasenbein scharf im Auge zu behalten.

»Nein, ich möchte keine neue flatrate von Ihnen und auch kein comfort-dingsbums-service, Herr Knotenknopf. Aber bestellen Sie Ihrem Vorstandsvorsitzenden von mir doch einen schönen Gruß, – nämlich den, dass er trotz seines Examens in BWL ein kompletter Idiot geblieben ist!”

»Warum?”

»Weil ich bei »Klinkenputzern” grundsätzlich nichts kaufe und bei der geistigen Umnachtung unserer Politiker die Unverletzlichkeit meiner Wohnung selbst schützen muss, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.”

»Sind Sie denn mit unserem Service, äh… unserer Dienstleistung nicht zufrieden?”

»Doch, sehr sogar. Wissen Sie, es ist ein tolles Vergnügen, bei Ihrer Firma die Hotline anzurufen und dann so intelligente Fragen beantworten zu dürfen!”

»Was für Fragen?”

»Ach, es sind ja eigentlich mehr Befehle als Fragen! Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Rechnung haben, geben Sie nun die »Eins” ein oder besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.lass-dich-veräppeln.com. Geben Sie nun Ihre 18stellige Kundennummer über die Tastatur Ihres Telefons ein. Geben Sie nun über die Tastatur Ihr Geburtsdatum mit jeweils zwei Stellen für Tag und Monat und vier Stellen für das Geburtsjahr ein. Guten Tag, Herr…, wenn Sie Ihren Auftrag verlängern wollen, drücken Sie die zwei! ”Wenn Sie…, drücken Sie die vier! Drücken Sie die neun!!!” Wenn Sie einen kompeten ten Mitarbeiter von uns sprechen wollen, drücken Sie die 24!”

»Armleuchter!”

»Ihre Nachricht konnte nicht aufgenommen werden. Sie werden mit unserem nächsten freien Mitarbeiter verbunden!”

»Guten Tag, Sie sprechen Ahmet Üzimir, was kann ich helfen Ihnen?”

»Äh,….«

»Soll ich Ihnen mal was sagen, Herr Totenkopf?”

»Ich bin eigentlich nicht gekommen, um mit Ihnen zu diskutieren! Und wenn Sie unseren comfort-internet-completeflatrate-highspeed-service partout nicht wollen, kann ich Ihnen auch nicht helfen!”

»Klar, Herr Totenkopf, …”

»Knotenknopf!«

»…aber ich wünsche mir eine Teppichverkäuferin der Sinti oder Roma an meiner Wohnungstür zurück! Die stank nämlich, ehrlich wie sie war, vor 55 Jahren nach Urin! Und ich wünsche mir, dass so eine Frau auch unsere Politiker und unsere Wirtschaftsbosse heute an deren Haustüren besuchen darf, damit die endlich mal wieder in der realen Welt ankommen und lernen, eine Politik und Wirtschaft für die Interessen ihrer Wähler und Kunden zu machen und nicht nur für ihr Portmonee und ihr Aktiendepot! Guten Tag – und nichts für ungut!”

das moderne gedicht

nicht groß

nicht klein

kein komma

soll dich verleiten

punkt reim

überflüssig

inhalt

verzichtbar

rechtschreibung

störend

den gedankenreichtum

neuer versuch

hülle

birgt

kreatives

vermeintlich

verhüllt

leere

gedankenblässe

tatsächlich

erzeugt

erstaunen

häufig

bei mir

schaudern

immer.

der untergang

comfort flatrate und bahncard

über unsere hotline

oder vom service-point

aus der starterbox.

get information,

we energize your business

and coach your personality

with coffee to go.

der untergang im bunker

ist kein film über hitler

du sitzt mittendrin

im beton der geistlosigkeit

wie solltest du auch bemerken,

dass dies dein geplantes schicksal ist?

Menschliches

Ende eines Sommertages

»Gertrud!« Er rief schon zum dritten Mal und hatte seiner Stimme den schneidenden Unterton gegeben, den er so gut beherrschte.

Wo sich die Frau nur wieder herum trieb? Er hatte sie zuletzt im Garten gesehen, wo sie mit Ungeduld durch die Rabatten gelaufen war und die Blüten einzeln zählte. Es war Sommer.

»Gertrud!« Wenn er nur noch gewusst hätte, was er von ihr wollte? Er hatte mehr als sechzig Jahre nach ihr gerufen.

Das erste Mal damals, nach den kurzen Monaten ihres Glücks, nach denen er sich in einem Schneeloch in Finnland wieder gefunden hatte, und die Äste über ihm brachen. Es war ihm unmöglich, das Heulen der Granaten zu vergessen und die fürchterlichen Detonationen.

Auch die aufgerissenen Augen dieses Jungen, der mit zerfetztem Unterleib fast auf ihn gefallen wäre, als er das Magazin seiner Maschinenpistole auf ihn entleert hatte. Auch nicht das Bild vom Nachbarloch, wo er seinen Freund nach dem Angriff gefunden hatte mit einem Bajonett im Hals unter dem Russen, den sein Freund aufgespießt hatte.

Er hatte vor dem Loch gekniet und gerufen, »Gertrud!«

Seine Knie taten ihm weh. Seit Jahren schon litt der 87jährige unter Gichtanfällen.

Ob diese schnöseligen Politiker je begreifen würden, was sie einem Mann antun, wenn sie ihn in den Krieg schicken? Und gerade die, die ein Gewehr nur vom Abschreiten einer Ehrenfront kennen?

Wer hatte sie je autorisiert, über Leben und Tod zu entscheiden? War das überhaupt möglich mit einem Stimmzettel? Karl hatte Freiheit und Unfreiheit in seinem Leben kennen gelernt. Den Begriff Vaterland hatten sie ihm eingetrichtert. Noch ein paar strapazierte Begriffe dazu – Ehre zum Beispiel!

Welche Ehre besaß er, als er in amerikanische Gefangenschaft geraten war, sie ihn auf der Kühlerhaube eines Jeeps durch das Dorf gefahren hatten und ihn anschließend im Wald an einen Baum stellten? Als die Schüsse der betrunkenen Amis um ihn herum surrten, rief er nicht: »Gertrud!«

Diese Ehre besaß er. Nur hatten ihm die kein Politiker und kein General gegeben. Sie war in ihm.

Wo steckte diese Frau bloß? Er brauchte Salbe, – und die hatte sie mit Sicherheit verkramt! Gertrud verkramte immer alles und suchte dauernd irgend etwas. Sie war neunzig Jahre alt. »Gertrud!«

Dann die Sache im Streb. Er war früh aus der Gefangenschaft entlassen worden und hatte Gott sei Dank sofort Arbeit gefunden – in einer Zeche im Ruhrgebiet. Die Erinnerung blieb unauslöschlich. Vieles stand ihm vor Augen – die zerbombte Stadt, die Schwiegereltern, die Enge ihrer Wohnung und die heimatlosen Anverwandten, der ständige Hunger. In der Zeche gab es keine Bohrhämmer. Es war dunkel und eng im Streb – nur ein paar Funzeln. Diese Hitze, der Schweiß, der in die Augen lief. Er konnte sich kaum bewegen. Sie lösten sich gegenseitig ab, seine Kumpels und er – alle halbe Stunde.

Am Ende einer Schicht ein Grollen und Donner wie bei einem Gewitter – berstende Stempel, schlagende Steine, brechende Kohle. Als der Staub sich langsam legte und er wieder zu Atem kam, versuchte er, seine linke Hand unter einem Brocken des Gesteins hervor zu ziehen.

Zwei Kumpel halfen, befreiten ihn. Er spürte keinen Schmerz. Sie verbanden ihn. Erst, als er oben aus der Sanitätsbaracke trat, das Tageslicht ihn noch immer ein wenig blendete, die frische Luft in seine Lungen drang, die genähte Wunde zu pochen begann und er tief durchatmete, entfuhr ihm ein Seufzer: »Gertrud«.