Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Heidelbergkrimi

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte beginnt mit verschiedenen, zeitlich sehr weit auseinanderliegenden Ereignissen. In der Jetztzeit: Ein Asylbewerberheim in Heidelberg wird von Skinheads angegriffen. Dabei wird ein kleines Mädchen schwer misshandelt und dessen Mutter lebensgefährlich verletzt. Drei Jahre vorher: Zwei alte Damen ziehen schweren Herzens in ein Altenwohnheim und freunden sich dort schnell mit einem sehr merkwürdigen gleichaltrigen Herren an. Vor sehr langer Zeit (Sommer 1924): Ein zweijähriger Junge fällt in einen Gartenteich und kann erst im allerletzten Moment gerettet werden. Weitere Ereignisse in der Jetztzeit: Der Sohn einer der alten Damen wird bei der Kripo vorstellig, weil er den Verdacht hat, in dem Altenheim lebe unter falschem Namen ein Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenig später wird im Kurpfälzischen Museum am helllichten Tag ein Mann erschossen. Niemand will etwas gemerkt haben. Und schließlich betritt noch ein mysteriöses Paar, Graf und Gräfin von Blauwitz die Bühne. In ihrem Schloss tief im Wald nahe Neckargemünd treffen sich regelmäßig Gestalten, die das Licht des Tages scheuen. Im Wechsel zu diesen Ereignissen geht die Geschichte des kleinen Jungen weiter, der in den Teich gefallen war. Dabei lernen wir bald ein sehr aufgewecktes Mädchen kennen. Das Schicksal dieser beiden Kinder bis 1945 wird im weiteren Verlauf eine zentrale Rolle spielen. Und wie hängt das alles zusammen? Im Laufe des Geschehens wird immer deutlicher: Alles ereignet sich auf dem Hintergrund der Megaverbrechen des letzten Jahrhunderts, der Weltkriege und des Holocaust. Die Ermittler, die auch selbst in den Strudel dieser Verbrechen hineingezogen und zu Opfern werden, müssen in dieser Situation die Grenzen ihrer Möglichkeit, ja unseres Rechtssystems anerkennen. Der Widerstreit von Recht und Gerechtigkeit, von Dienstvorschrift und Moral verlangt ihnen existentielle Entscheidungen ab.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Christoph Wagner

Zur Serie Heidelbergkrimi

Impressum

Der Autor

Da ist etwas passiert,

Prolog

Mittwoch, 14. August 2013

Dienstag, 12. April 2011

August 1924

Freitag, 20. April 2012

Donnerstag, 16. August 2013

Oktober 1930

Ende März 2013

Dienstag, 20. August 2013

Januar 1932

Dienstag, 20. August 2013 (2)

Mai 1935

Donnerstag, 22. August 2013

Juni 1935

Freitag, 23. August 2013

September 1936

Samstag, 24. August 2013

August 1938

Montag, 26. August 2013

März 1939

Dienstag, 27. August 2013

August/September 1939

Mittwoch, 28. August 2013

Ostersonntag 1940

Donnerstag, 29. August 2013

Oktober 1940

Freitag, 30. August 2013

September 1942

Samstag, 31. August 2013

Montag, 5. April 1943

Samstag, 31. August 2013 (2)

Donnerstag, 8. April 1943

Sonntag, 1. September 2013

Ostersonntag 1943

Montag, 2. September 2013

Dienstag, 3. September 2013

Mittwoch, 4. September 2013

Donnerstag, 5. September 2013

Freitag, 6. September 2013

Montag, 9. September 2013

Epilog

Lieber Leserinnen und Leser,

Zu den Zitaten von Texten aus dem Dritten Reich

Dichtung und Wahrheit

In der Reihe bisher erschienen:

August 1938

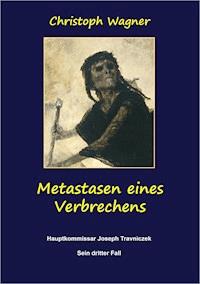

Christoph Wagner

Metastasen

eines

Verbrechens

Hauptkommissar Joseph Travniczek

sein dritter Fall

Zur SerieHeidelbergkrimi

Der Chef der Mordkommission Heidelberg, Hauptkommissar Joseph Travniczek, ist ein sehr ungewöhnlicher Kriminalist. In seiner Ermittlungsarbeit geht er zusammen mit seinen Mitarbeitern Martina Lange und Michael Brombach eher wie ein Profiler vor als wie ein klassischer Kriminalkommissar. Er will die Psyche von Täter und Opfer verstehen, will wissen, wie sie ticken. Das sieht er als unabdingbare Voraussetzung, um einen Fall lösen zu können.

Aufgewachsen ist er in einer Musikerfamilie und wollte als Jugendlicher eigentlich Konzertpianist werden, ging dann aber nach prägenden Erlebnissen als Zivildienstleistender in einer Jugendstrafanstalt zur Polizei. In der Polizeidirektion Heidelberg hat er ein elektronisches Klavier in ein kleines Zimmerchen gestellt. Dorthin verschwindet er immer, wenn die Ermittlungsarbeit besonders angreifend wird, spielt Bach, um „sein Gehirn zu reinigen“.

Das Ermittlerteam wird bei seiner Arbeit auch immer wieder zu den markanten Plätzen Heidelbergs geführt. Dabei sind die Texte so konzipiert, dass sie nicht nur für Einheimische, sondern gerade auch für Menschen interessant sind, die Heidelberg gar nicht oder nur wenig kennen. Hauptkommissar Travniczek war, bevor er vor drei Jahren seinen Dienst bei der Heidelberger Kripo antrat, noch nie in dieser Stadt. Der Leser wird Zeuge, wie er sich die Stadt allmählich aneignet und sie kennen und lieben lernt. Darüber hinaus gibt es über alle mit *) bezeichneten Orte und Sehenswürdigkeiten im Heidelberg-Glossar auf der Internetseite www.heidelbergkrimi.de Erläuterungen, Bilder und oft auch weiterführende Links.

Diese Serie will nicht nur spannende und aufwühlende Kriminalgeschichten bieten, sondern ausdrücklich auch Lust auf Heidelberg machen.

Impressum

Alle Rechte vorbehalten

Copyright©2014 Christoph Wagner

Coverbild: Ausschnitt aus

Arnold Böcklins „Die Pest“

Der Autor

Christoph Wagner wurde 1953 in Jever (Norddeutschland) geboren. Er lebte von 1959 bis 1983 in Heidelberg, besuchte dort die Grundschule, von 1964 bis 1972 das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und studierte danach Musik und Mathematik. Seit 1983 arbeitete er bis Ende des Schuljahrs 2015/16 als Musik- und Mathematiklehrer in Frankfurt am Main. Der Kontakt zu Heidelberg blieb immer bestehen.

Zu der Reihe „Heidelbergkrimi“ sagt er:

Ich will hier meine Liebe zu Heidelberg, das ich für eine der schönsten und interessantesten Städte überhaupt halte, verbinden mit der Frage nach der Psychologie des Bösen. Im ersten Roman habe ich meine Grundfrage Hauptkommissar Joseph Travniczek in den Mund gelegt. Angesichts eines brutal erschlagenen Mannes sagt er: "Wie unendlich viel muss in der Seele eines Menschen zerstört worden sein, damit er zu so einer Tat fähig wird? ... Kein Kind wird als Mörder geboren."

Dabei interessieren mich vor allem Menschen, die nicht einfach nach den Kategorien Gut und Böse eingeordnet werden können, und Themen, die politische, gesellschaftliche oder ethische Bedeutung haben.

Als Motto über die ganze Reihe diene ein Ausspruch von Robert Louis Stevenson:

„Im Schlechtesten der Menschen steckt noch so viel Gutes

und im Besten noch so viel Böses,

dass keiner befugt ist zu urteilen und zu verurteilen.“

Da ist etwas passiert,

womit wir alle nicht fertig werden.

Hannah Arendt

Prolog

„Das ist doch alles einfach nur Wahnsinn!“, rief Bernhard Travniczek plötzlich und schlug wütend sein Buch zu. Sein Vater, Chef der Heidelberger Mordkommission, der ihm auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Eichendorffstraße1gleichfalls lesend gegenübersaß, schreckte von seinem Buch hoch.

„Was ist Wahnsinn? Wenn du die Bullenhitze hier meinst, stimme ich dir sofort zu. Aber sag mal: Was liest du da eigentlich?“

„Eine Geschichte des Ersten Weltkriegs2.“

„Aha. Du bereitest dich schon auf dein Studium vor. Das ist löblich. Aber was empört dich da so?“

„Was ich hier lese.“

Bernhard schlug das Buch wieder auf und blätterte aufgeregt, um die entscheidende Stelle zu finden.

„Das ist einfach nicht zu fassen: Da erschießt ein wild gewordener Student den österreichischen Thronfolger, und kurz darauf gehen alle angeblich zivilisierten Nationen Europas aufeinander los, ohne Sinn und Verstand. Am Ende sind neun Millionen Soldaten und sechs Millionen Zivilisten tot. Und was das Verrückteste ist: In allen beteiligten Ländern wurde erst lange nach Kriegsbeginn darüber nachgedacht, welche Ziele man in diesem Krieg eigentlich verfolgt, also, warum man diesen Krieg überhaupt führtAugust 1938

Warum muss ich ausgerechnet jetzt krank werden, bei dieser Affenhitze? Wegen der paar Windpocken noch eine Woche im Bett bleiben? Das halt ich nie aus!

Hannah Rosenbaum lag in ihrem Zimmer in der Villa am Graimbergweg. Es war das schönste Zimmer im Haus, in einer Art Turm gelegen. Sie hatte Fieber, fast 39°. Wegen der Hitze hatte sie nur ihren Schlüpfer anbehalten und auch die Bettdecke weggeworfen. Aber es schien ihr immer noch unerträglich. Doch sie wusste, dass das ganze Haus leer war und niemand kommen würde, um ihr zu sagen, sie müsse unter die Bettdecke kriechen, weil sie sonst noch eine Lungenentzündung bekäme.

Außerdem hab ich Wichtigeres zu tun. Was ist nur mit Fritz los? Ich muss es endlich rausfinden. Er redet kaum noch mit mir. Hat er plötzlich Angst vor mir? Warum bloß? Das Vertrauen ist weg.

Hat das mit der HJ zu tun? Er geht da jetzt mit Begeisterung hin … hat wohl sogar irgendeine Führungsaufgabe übernommen. Schuld an allem ist nur dieser blöde Noll. Wie ich den hasse!

Aber zugegeben: Wenn die andern Fritz nicht immer so geärgert hätten, wär es nicht so weit gekommen. Auch die sind schuld.

Fritz hat sich aber auch sehr verändert. Er sieht jetzt richtig toll aus … muss unheimlich viel trainiert haben … sieht jetzt jedem gerade in die Augen … und strahlt Kraft aus.

Hat ihm das dieser Noll beigebracht? Oder hat er das in der HJ gelernt?

Dann ist vielleicht alles ganz anders, als Papa sagt. Vielleicht sind die Nazis gar nicht so schlecht. Wir Juden sind doch einfach nur minderwertig.

Warum musste ich auch ausgerechnet als Jüdin geboren werden?

Nein, so was darfst du nicht einmal denken!!

Immer hab ich mich um Fritz gekümmert. Schon komisch – ich, das ein Jahr jüngere Mädchen.

Doch jetzt ist alles anders. Was ist eigentlich los? Natürlich will ich ihn immer noch beschützen. Aber das reicht nicht. Ich will ihm einfach nah sein, immer – ganz nah.

Aber er schneidet mich plötzlich … Hat wohl vergessen, was ich alles für ihn getan habe … Oder ist es einfach nur Angst, weil ich ein Mädchen bin?

Wenn ich nichts verpasst habe, ist er noch nie einem Mädchen nahegekommen. Außer mir. Aber ich bin ja eigentlich nur so eine Art Schwester für ihn.

Oder will er einfach überhaupt nichts von Mädchen wissen? … Sollte etwa dieser Noll …? Nein, das ist Blödsinn! Das kann überhaupt nicht sein!

Fritz braucht mich einfach nicht mehr. Er ist selbst stark genug. … Ich bin überflüssig, zu nichts mehr nütze … abgelegt wie ein altes Kleidungsstück …

Sie warf sich auf das Bett, verbarg ihr Gesicht im Kissen und fing heftig zu weinen an. Es fröstelte sie. Sie zog jetzt doch die Bettdecke über den Kopf. Sie wollte nichts mehr sehen und hören. Nie mehr!

Wär alles leichter, wenn ich keine Jüdin wär? Was wär dann? Ich wär sicher beim BDM.

Will ich das? Nein, nein und abermals nein!! Ich müsste dann ja diese blöde Uniform tragen. Da wird mir doch schon vom Hingucken schlecht. Was Scheußlicheres kann man doch gar nicht anziehen.

Und dann erst das idiotische Gequatsche von diesen BDM-Tanten: „Wir wollen möglichst schnell dem Führer Söhne schenken!“ …

Ich weine ja gar nicht mehr. Warum hab ich eigentlich geweint? …

Vielleicht hat Fritz mich ja gar nicht weggeworfen. Er hat ganz bestimmt einfach nur Angst. … Aber nicht vor dem Mädchen – sondern weil ich Jüdin bin!

In der HJ haben sie ihm sicher eingetrichtert, ein deutscher Junge darf nichts mit einer Jüdin zu tun haben … und er glaubt diesen Quatsch vielleicht wirklich.

Ich muss auf ihn zugehen!

Ich muss wieder für ihn sorgen!

Ich kann das!

In dem Moment spürte sie wieder Leben in sich, Erwartung. Sie summte eine Melodie vor sich hin, ihre Lieblingsstelle aus dem V. Brandenburgischen Konzert von Bach, das sie gerade im Geigenunterricht durchnahm. Voller Energie sprang sie aus dem Bett, griff nach ihrer Geige und fing an zu spielen. Einmal, zweimal, immer wieder, ohne zu merken, wie verstimmt das Instrument war. Sie tanzte mit der Geige.

Plötzlich warf sie sie aufs Bett, tanzte weiter, streifte mit einer raschen Bewegung ihren Schlüpfer ab. Öffnete die Zimmertür, tanzte nackt durch den Flur, ins Schlafzimmer der Eltern, öffnete den großen Schrank. Da war ein Spiegel, in dem sie sich von Kopf bis Fuß betrachten konnte.

Ich bin schön. Schöner als all diese dummen BDM-Gänse mit ihren Söhnen für den Führer!

Wieder kam die Melodie über ihre Lippen, wieder begann sie zu tanzen, diesmal durch die ganze Wohnung. Sie wusste, sie war allein. Niemand würde sie beobachten. Am liebsten hätte sie so in den Garten hinausgetanzt …

Wer wird mich so sehen, mich bewundern, weil ich so schön bin? … mich umarmen und küssen?

Ich will mich in seine schützenden starken Arme fallenlassen, mit ihm eins werden.

Nie mehr Angst haben müssen … keine Juden, Deutschen, Chinesen oder Eskimos mehr, keine Gesetze, die Liebe verbieten wollen.

Nur noch ich selbst will ich sein, die schöne Hannah. …

Aber wer bin ich eigentlich? Wer kann mir das sagen?

Der, in dessen Armen ich liege! …

Und wer soll das sein? – – Fritz?!

Aber diese Scheiß-HJ! Die ist im Weg. … Was machen die da eigentlich? Fritz hat noch nie davon erzählt. …

Das muss ich herausfinden. Bald. Unbedingt!

Da hörte sie den Schlüssel in der Wohnungstür. Mit einigen schnellen Sätzen sprang sie zurück ins Bett und zog die Bettdecke über sich. Die Mutter sah nach ihr. Sie schläft, dachte sie, das ist gut, und schloss sofort wieder ganz vorsichtig die Tür.

3. Kannst du mir das erklären?“

Der Vater legte sein Lektüre, eine neuere Biographie seines Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach, endgültig beiseite, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah seinen Sohn mit der Nachsicht des Älteren an.

„Erklären soll ich das? Eigentlich ist das doch ganz einfach: So ist eben die Natur des Menschen.“

Bernhard war wie vor den Kopf geschlagen.

„Wie bitte? Die Natur des Menschen? Millionen sinnlos zu massakrieren? Die Jugend des eigenen Volkes zu verheizen? Das kann doch nicht dein Ernst sein!“

„Vorsicht, so direkt darfst du es nicht nehmen. Was ich meine: Es gehört zur Natur des Menschen, ohne Sinn und Verstand zu handeln. Und das führt dann oft in die Katastrophe, siehe Erster Weltkrieg.“

„Aber ich bring doch auch nicht ohne Grund einfach meine Mitmenschen um.“

„Aber mit Grund schon?“

„Natürlich auch nicht!“

„Das will ich hoffen. Und warum tust du das nicht?“

Bernhard war verwirrt. Die Frage war doch einfach absurd.

„Das musst du doch am besten wissen. Man darf einfach nicht töten.“

„Siehste?“

„Ich versteh jetzt gar nichts mehr.“

„So schwer ist das doch nicht. Du sagst: ‚Man darf einfach nicht töten.‘ Ganz richtig. Aber woher weißt du das?“

Bernhard begann zu ahnen, worauf der Vater hinaus wollte. Doch er zögerte mit einer Antwort. So fuhr der Vater fort und begann zu dozieren: „Hast du jemals einen Menschen töten wollen und dann auf Grund logischer Erwägungen beschlossen, es nicht zu tun?“

„Ich? Nein.“

„Das bedeutet aber, auch du hast letztlich ohne Sinn und Verstand gehandelt, sondern auf Grund von Normen, die du durch Erziehung, gesellschaftliches Umfeld, Freunde, gute oder schlimme Erfahrungen et cetera in dich aufgenommen hast.“

„Aber damit kann man dann ja alles entschuldigen.“

„Nicht entschuldigen, sondern erklären. Das ist etwas grundsätzlich anderes. Ich habe in meinem Job schon mit einer Vielzahl von Verbrechen zu tun gehabt. Und jedes Mal stelle ich mir wieder die Frage nach dem Motiv, nach dem Warum. Wenn man da tief genug bohrt, kommt man eigentlich immer in einen Bereich, der mit Denken überhaupt nichts mehr zu tun hat.“

Bernhard war sehr nachdenklich geworden.

„Kann sich das jemals ändern?“

„Vielleicht, indem man anfängt, die Dinge auf eine andere Weise zu betrachten. Du hast dich entschieden, Geschichte zu studieren. Das freut mich, wie du weißt. Ich denke, gerade hier lässt sich besonders gut zeigen, was ich meine.“

„Nämlich?“

„Nehmen wir den Ersten Weltkrieg, denn der ist in der Tat ein besonders drastisches Beispiel. Was sich, so weit ich weiß, kaum in der Literatur findet, ist die Frage nach den verborgenen, nicht bewussten Normen, Idealen, Zwängen, die zu diesem aberwitzigen Desaster geführt haben. Man versucht immer, die Sache rational zu erklären. Da ist zunächst der Auslöser, das Attentat von Sarajewo, auf dem Hintergrund einer insgesamt angespannten politischen Lage. Dann werden die logischen Mechanismen beschrieben, wie daraus der große Krieg wurde. Aber das ist alles Unfug. Denn da war eben nichts logisch. Das Denken wurde nur dazu verwendet, die eigenen Vorurteile und vor allem verqueren Ehrbegriffe zu legitimieren. Denn für die, die wirklich nachgedacht haben, war damals schon klar: Was hier geschieht, ist Wahnsinn – und vor allem ein Verbrechen. Aber nicht nur die Führer der Nationen waren in diesen verheerenden Irrationalitäten gefangen, sondern auch das sogenannte einfache Volk. Hast du schon einmal historische Filmaufnahmen gesehen von den Soldaten, wie sie in den Krieg ziehen?“

„Nein.“

„Da hast du den Wahnsinn in Reinkultur. Es ist überhaupt nicht zu fassen, mit welcher Begeisterung, mit welchem Hurra und Tschingderassabum die damals Fähnchen schwingend auf die Schlachtfelder gezogen sind. Als ob es zum Jahrmarkt ginge. Forsche mal nach, was diese Menschen dazu getrieben hat, ihr Denken schlicht und einfach abzustellen und wie die Lemminge in den Tod zu rennen. Nur wenn wir diese Mechanismen durchschauen, können wir Wege finden, es besser zu machen.“

„Sollte ich da nicht besser Psychologie studieren?“

„Mindestens im Nebenfach. Ich verstehe ohnehin nicht, wie jemand Geschichte erklären will, wenn er keine Ahnung hat, wie die menschliche Seele funktioniert. Ich will dir noch ein Beispiel geben. Es ist immer wieder die Frage gestellt worden, wie war nur nach diesem furchtbaren Ersten Weltkrieg die Steigerung zum Zweiten möglich? Die Leute hätten doch eigentlich genug haben müssen von der Schlächterei. Natürlich – wenn sie vernunftgemäß gehandelt hätten. Haben sie aber nicht. Und warum nicht? Mir erscheint folgende Erklärung am plausibelsten: Am Ende des Ersten Weltkriegs war nahezu die gesamte jüngere männliche Bevölkerung Deutschlands entweder tot oder verwundet, körperlich wie seelisch schwerstens beschädigt. Tagaus, tagein hatten sie massenhaft getötet, hatten ständig ihre zerfetzten und verstümmelten Kameraden vor Augen, mussten ständig damit rechnen, da selbst zu liegen. Und als nach vier Jahren endlich alles vorbei war, kam der große Frust hinzu. Sie hatten verloren. Die ganze Schlächterei umsonst. Was kannst du von solchen Menschen erwarten, und auch von den Jüngeren, die sie erzogen haben? Ein ganzes Volk mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das konnte nicht einfach ‚normal‘ weitergehen. Die nächste Katastrophe war bereits programmiert, lange bevor sie eintrat.“

„Aber das geht doch dann immer so weiter.“

„Es muss nicht. Es gibt Hoffnung.“

„Jetzt widersprichst du dir aber.“

„Vielleicht. Aber ihr Jungen könnt es ändern.

„Wie soll das gehen?“

„Indem ihr endlich damit anfangt.“

„Womit?“

„Mit dem Nachdenken.“

1Die Eichendorffstraße liegt im Süden von Heidelberg im Stadtteil Rohrbach

2DIE ZEIT: Welt – und Kulturgeschichte, Band 12, S. 498ff

3DIE ZEIT: Welt – und Kulturgeschichte, Band 13, S. 12ff

Mittwoch, 14. August 2013

Es war ein strahlender Sommermorgen, kein Wölkchen am Himmel. Ein leichter Wind wehte von Südosten. Noch war die Luft angenehm. Aber bald würde die Hitze wieder unerträglich werden, die schon seit mehreren Tagen Heidelberg fest im Griff hatte.

Vor dem Asylbewerberheim draußen im Pfaffengrunder Industriegebiet hörte man helles Lachen und freudiges Schreien. Auf einem Brachgelände auf der gegenüberliegenden Straßenseite spielten fünf Kinder, vier Mädchen und ein Junge, mit einem roten Ball. Sie kamen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen. Dennoch verstanden sie sich spielend und waren glücklich. Für Augenblicke konnten sie die furchtbaren Erlebnisse vergessen, die sie hier in der Fremde zusammengeführt hatten und die sie oft nachts nicht schlafen ließen.

Doch dann standen unversehens zwei junge Männer unter ihnen, kahlgeschoren, in schwarzem Lederzeug und Springerstiefeln. Die Kinder hatten sie nicht kommen sehen. Einer von ihnen fing den Ball auf, warf ihn seinem Kumpel zu, der warf ihn wieder zurück. So ging es eine Weile. Die Kinder waren erst arglos, hielten das für Spaß, wollten mitspielen, versuchten, den Ball zurückzuerobern.

Doch dann hatte der eine plötzlich ein Messer in der Hand, warf den Ball hoch und fing ihn mit dem Messer auf. Die Luft entwich zischend. Entsetzt schauten die Kinder auf den kaputten Ball, begriffen endlich, dass das hier kein Spaß war, und liefen schreiend davon. Eines der Mädchen war zu langsam. Es war die Kleinste, wohl gerade erst vier Jahre alt. Die beiden Kerle fassten sie und schubsten sie ein paarmal zwischen sich hin und her.

Dann griff sie der mit dem Messer bei den langen schwarzen Haaren, hob sie hoch – sie schrie fürchterlich – und durchschnitt ihr schönes Haar, so dass sie auf den Boden fiel. Ehe sie sich aufrappeln konnte, packte sie der andere mit festem Griff an den Händen. Er schlenkerte sie ein paarmal hin und her und sagte dann: „Na, du kleine Araberhure, wie gefällt dir das?“

Das Kind sah ihn völlig erstarrt mit großen Augen an.

„Ich hab eine Idee. Du lernst jetzt fliegen. Pass mal auf.“

Er fasste ihre Arme jetzt auch mit der zweiten Hand, drehte sich mehrmals wie ein Hammerwerfer um die eigene Achse und schleuderte sie dann in die Luft. Das Kind flog einige Meter weit, schlug auf der Straße auf, rutschte weiter, bis es an der Bordsteinkante zum Fußweg leise wimmernd liegenblieb.

In diesem Augenblick kamen wild gestikulierend zwei Frauen aus dem Haus gerannt, um dem Mädchen beizustehen. Die anderen Kinder waren hinter ihnen, aber sie blieben in der Tür stehen. Doch die Skins versperrten den Frauen den Weg und schlugen ihnen heftig ins Gesicht. Die eine konnte fliehen, während die andere niedergerissen wurde. Einer der beiden sprang auf sie, setzte sich auf ihren Bauch und legte ihr das Messer an den Hals. Die Frau zitterte am ganzen Körper.

„So, du Araberfotze, hast wohl gedacht, du kannst hier einfach nach Deutschland kommen und dir auf unsere Kosten ein schönes Leben machen. Nee, nee, is nich. Das werden wir zu verhindern wissen.“

Mit einem schnellen Griff riss er ihr Kopftuch herunter.

„Na, was hast du für schöne schwarze Haare! Die solltest du aber nicht unter dem Lappen da verstecken!“

Er packte eine dicke Strähne und schnitt sie mit seinem Messer ab.

„So, das war erst der Anfang. War wohl deine Tochter, die gerade fliegen gelernt hat. Ja, was mach ich jetzt mit dir? Ich nehm mal an, dein verfickter Alter bringt's nicht mehr so richtig. Ich werd dir‘s jetzt mal richtig besorgen, dass du weißt, was ein deutscher Mann ist.“

Er schob sein Messer unter ihre Kleidung und entblößte mit zwei schnellen Schnitten ihre Brüste.

„Was hast du denn da für schöne Sachen!“

Er krallte seine Hand in ihre linke Brust, so dass die Frau vor Schmerz aufschrie. In diesem Augenblick wurde er von hinten gefasst und nach oben gerissen. Erschrocken drehte er sich um. Es war sein Kumpel.

„Wohl völlig durchgeknallt! Du willst doch nicht dieses arabische Stück Scheiße ficken? Vergisst du, dass du ein Deutscher bist? Kein deutscher Mann treibt es mit einer Araberhure! Das ist Blutschande, kapiert? Na ja, du bist noch nicht lange bei uns. Erste Lektion: So eine muss man ganz anders behandeln. Nämlich so. Pass mal auf!“

Er schob seinen Kumpel beiseite und schrie die am Boden liegende Frau an: „Aufstehen, du Dreckshure!“

Zitternd versuchte die verängstigte Frau, mit der zerschnittenen Kleidung notdürftig ihre Brust zu bedecken, und kam allmählich auf die Knie. In diesem Moment trat sie der Skin mit voller Kraft in die Seite. Laut schreiend überschlug sie sich mehrmals und blieb dann auf dem Bauch liegen. Der Skin sprang hinterher und trat ihr noch ein paarmal heftig gegen den Kopf.

Er hätte sicher noch weitergemacht. Aber da kamen plötzlich fünf Männer aus dem Haus auf die beiden Angreifer zugerannt. Diese merkten, dass sie in der Unterzahl waren, und ergriffen sofort die Flucht. Sie erreichten gerade noch rechtzeitig ihre Motorräder, bevor die Männer sie einholen konnten.

Der größte der Verfolger versuchte noch, eines der davondüsenden Bikes festzuhalten. Dabei wurde er einige Meter mitgeschleift, musste loslassen, rutschte über den Asphalt und blieb benommen liegen. Die anderen wollten ihm wieder auf die Beine helfen. Aber er winkte ab und schrie: „Nummer!“, und zeigte auf die Motorräder. Aber sie verstanden ihn nicht und zuckten nur mit den Achseln.

„Scheiße, ohne die Nummern kriegt die Polizei die nie!“, fluchte er, kam wieder auf die Beine und eilte mit den anderen zurück zum Asylbewerberheim.

*

Eine gute halbe Stunde später fuhr ein dunkler Mercedes vor dem Heim vor. Zwei Männer stiegen aus. Der eine, klein, untersetzt, aber kräftig, trug trotz des sommerlichen Wetters eine hellbraune abgewetzte Lederjacke, der andere, lang, dürr und schlaksig, verwaschene Jeans und ein ausgeleiertes dunkelblaues T-Shirt. Als sie auf den Eingang zu kamen, liefen die Kinder, die sich dort tummelten, schreiend ins Haus.

„Willkommen scheinen wir hier nicht zu sein“, meinte der Lange.

„Kein Wunder, nach dem, was hier wohl gerade passiert ist“, gab der andere zurück.

Sie traten ins Haus. Der Mann, der vorher vergeblich versucht hatte, das eine Motorrad festzuhalten, kam ihnen ganz aufgebracht entgegen.

„Wer sind Sie, was wollen Sie?“

„Hauptkommissar Joseph Travniczek, Mordkommission Heidelberg“, sagte der Kleine mit der Lederjacke und zeigte seinen Dienstausweis. „Mein Kollege, Herbert Grundmann vom Jugenddezernat. Haben Sie uns angerufen?“

„Ja, ja, hab ich. Sie müssen entschuldigen, wir sind hier völlig durch den Wind, wir …“

„Sorry, wenn ich unterbreche“, ging Grundmann dazwischen. „Mit wem sprechen wir?“

„Oh, entschuldigen Sie, David Weber, ich arbeite hier als Betreuer.“

„Können Sie uns möglichst genau beschreiben, was hier vorgefallen ist?“, fragte Travniczek.

„Aber das hab ich doch schon am Telefon erzählt.“

„Natürlich. Aber das war einer unserer Bereitschaftskollegen. Ich würde es gerne von Ihnen direkt hören.“

„Verstehe.“

Inzwischen hatte sich hinter Weber eine große Kinderschar zusammengedrängt, die die beiden Beamten neugierig aber auch ängstlich musterte.

„Also, genau weiß ich das auch nicht. Wie das alles angefangen hat, haben mir nur die Bewohner berichtet. Eine Gruppe von Kindern hat dort auf dem Gelände auf der anderen Straßenseite Ball gespielt. Da sind dann plötzlich zwei junge Männer aufgetaucht, in so schwarzen Lederklamotten, mit Springerstiefeln und kahlrasiertem Schädel. Also Neonazis oder so. Die haben den Kindern den Ball weggenommen und kaputtgemacht. Die Kinder haben versucht wegzurennen. Aber ein kleines Mädchen haben die zwei Kerle erwischt und schwer verletzt. Die Mutter von dem Mädchen wollte ihm mit einer anderen Frau zu Hilfe kommen. Aber die Glatzen haben dann auch die beiden Frauen attackiert. Ich hab dann mitbekommen, dass da etwas passiert ist, und bin mit einigen Männern raus. Als diese Mistkerle gemerkt haben, dass wir mehr waren, haben sie sofort die Flucht ergriffen. Wir hinterher, aber leider konnten wir nicht verhindern, dass sie auf ihren Motorrädern abgehauen sind.“

„Haben Sie die Nummern der Bikes?“, fragte Grundmann nach.

„Leider nein, es ging alles viel zu schnell.“

„Wäre auch zu schön gewesen.“

„Als wir dann zurückgekommen sind, hab ich gesehen, dass die eine von den Frauen bewusstlos am Boden lag. Ihre Kleidung war ganz zerrissen und sie hat stark aus der Nase geblutet. Ich hab dann sofort den Notarzt verständigt. Der hat sie und das Kind in die Klinik gebracht. … Ich kann das alles noch gar nicht richtig fassen. Die Frau ist erst vor zwei Wochen mit ihren drei Kindern aus Syrien gekommen. Die haben die Hölle von Aleppo durchgemacht. Sie glaubte, endlich in Sicherheit zu sein, und jetzt das.“

Travniczek merkte, wie auch in ihm die Wut hochstieg. Es fiel ihm sichtlich schwer, weiter ganz sachlich seinen Job zu machen.

„Hatten Sie schon mal früher Probleme mit diesen Typen?“

„Nicht wirklich. Seitdem wir hier verstärkt syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen haben, sind zwar immer mal wieder Motorräder hier durchgebrettert, und zwar viel zu schnell. Das waren bestimmt so ähnliche Typen. Wir haben uns daraufhin an die Verkehrspolizei gewandt. Die haben uns zugesagt, dass sie hier Radarfallen aufstellen wollen. Aber passiert ist bis jetzt noch nichts.“

„Das alte Lied“, brummte Travniczek. „Erst muss das Kind in den Brunnen gefallen sein, dann kommt der Deckel drauf. Aber weiter zur Sache: Würden Sie die Kerle wiedererkennen?“

„Schwer zu sagen. Die sehen doch alle irgendwie gleich aus.“

„Ja, alle gleich blöd, da haben Sie recht“, meinte Grundmann sarkastisch. „Ich denke, wir machen jetzt Folgendes: Wir nehmen zuerst die Personalien von allen auf, die irgendetwas beobachtet haben. Die müssten dann heute Nachmittag auf die Direktion kommen. Wir zeigen ihnen dann die Bilder von unserer Kundschaft – vielleicht haben wir Glück und es waren alte Bekannte. Dann versuchen wir auch noch, Phantombilder zu erstellen. Hier wird jetzt das Gelände abgesperrt, auf dem sich der Vorfall ereignet hat, und in Kürze kommt die Spurensicherung. Einverstanden, Kollege?“

Travniczek nickte.

Aber Weber wurde unruhig.

„Ich hätte eine große Bitte. Die Leute hier sind jetzt natürlich sehr verunsichert und verängstigt. Könnte nicht jemand von Ihnen hierher kommen und die Bilder zeigen?“

„Das können wir machen“, sagte Travniczek sofort, da er merkte, dass sein Kollege widersprechen wollte. „Wenn wir Sie schon nicht schützen konnten, dann können wir Ihnen wenigstens da entgegenkommen.“

*

„Wie sieht das denn hier zurzeit mit Neonazis aus?“, fragte Travniczek seinen Kollegen, als sie wieder in ihrem Wagen saßen. „Ich bin seit knapp einem Jahr in Heidelberg. Vorfälle dieser Art hat es in dieser Zeit meines Wissens nicht gegeben.“

„Wir hatten jetzt auch ziemlich lange einigermaßen Ruhe. Aber die Szene scheint in dem Moment aufgewacht zu sein, als die Bundesregierung bekanntgab, sie würde 5000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Das war jetzt aber die erste massive Aktion.“

„Und wie organisiert ist die Szene?“

„Es gibt die JN, die Jungen Nationalisten, eine Art Jugendorganisation der DND1. Die sind aber nicht sehr aktiv. Und dann gibt’s noch eine Motorradgang, die sich ‚Iron Devils‘ nennt. Die geben sich auch rechts. Wenn es sich nicht um Einzeltäter handelt, könnten die noch am ehesten hinter der Aktion stecken. Die sind aber normalerweise sehr geschickt, so dass man ihnen nichts anhaben kann. Außerdem haben sie Kontakt zu sehr guten Anwälten.“

„Dann hoffen wir mal, dass die Spusi was Brauchbares findet. Und zurück in der Direktion knöpf ich mir erst mal den Brehme von der Verkehrspolizei vor. Wenn die die Sache mit den zu schnellen Motorrädern ernst genommen hätten, wäre das heute wahrscheinlich nicht passiert.“

1DND – Deutsche Nationaldemokraten. Die Partei ist frei erfunden.

Dienstag, 12. April 2011

Es war morgens kurz nach neun. Die Sonne schien vom blauen Himmel, aber weit hinten über der Rheinebene kündigten dicke dunkle Wolken schon den nächsten Regenschauer an. Ein heftiger kalter Westwind blies durch die noch jungen hellgrünen Blätter der umstehenden Bäume.

Am Parkplatz vor dem Michaelistift, einer Seniorenwohnanlage im Emmertsgrund, hielt ein dunkelroter, nicht mehr ganz neuer VW-Passat. Ein Mann mittleren Alters stieg aus. Er war nicht sehr groß gewachsen, und von seinem früher wohl blonden Haar war nur noch ein schmaler aschgrauer Kranz um eine blank polierte Glatze geblieben, in merkwürdigem Gegensatz zu seinem dichten Vollbart. Mit seinen freundlichen hellblauen Augen hinter kleinen runden Brillengläsern konnte er fast jedermann sofort für sich einnehmen.

Er warf einen kurzen Blick auf die große Wohnanlage, öffnete dann auf der Fahrerseite die hintere Wagentür und rief nach drinnen: „So, die Damen, jetzt bitte aussteigen. Euer neues Heim erwartet euch schon.“

Während er die Hecktür des Wagens aufklappte, um einen Rollator herauszuholen, stieg eine kleine alte Dame sehr mühsam aus. Es war seine Schwiegermutter, Hedwig Fahrenkopf. Ihr Rücken war tief gebeugt, das krausgelockte schneeweiße Haar so schütter, dass schon überall die Kopfhaut durchschimmerte. Tiefe Furchen durchzogen ihr Gesicht. Die Augen waren hinter dicken goldgefassten Brillengläsern kaum zu erkennen.

Auf der anderen Wagenseite war eine zweite alte Dame ausgestiegen, seine Mutter, die emeritierte Mathematikprofessorin Hannah Lewandowski. Sie war schlank und noch ungebeugt, das lange weiße Haar hinten zu einem festen Knoten hochgesteckt, der Blick ihrer glänzenden dunkelbraunen Augen verriet Kraft: eine ehrfurchtgebietende, ja majestätische Erscheinung.

„Dann wollen wir“, sagte der Mann und sie gingen langsam in Richtung Haupteingang. Der Weg führte vorbei an mehreren bis zu fünfzehnstöckigen Wohngebäuden, über eine breite Terrasse, in deren Steingeländer durchgängig Blumenkästen eingelassen waren. Verschiedenste Pflanzen, liebevoll gepflegt, blühten in allen erdenklichen Farben und verwöhnten das Auge. Kurz vor dem Eingang erregte die bronzene Skulptur eines Elefanten die Aufmerksamkeit der Besucher.

Sie betraten die weitläufige Eingangshalle. Gleich linker Hand der Empfang, schräg in eine Ecke des Raumes eingelassen. Sie mussten eine Weile warten, ehe ein junger Mann in grauem Anzug und roter Fliege sie mit professioneller Freundlichkeit ansprach: „Frank Winterhorst, was kann ich für Sie tun?“

„Benjamin Lewandowski mein Name. Ich bringe die neuen Mieterinnen: Frau Lewandowski, meine Mutter, und ihre langjährige Freundin, Frau Fahrenkopf, meine Schwiegermutter.“

„Es freut mich ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen, Frau Professor Lewandowski“, sagte Frank Winterhorst. „Es ist uns eine besondere Ehre, dass Sie Ihren Lebensabend in unserem Hause verbringen wollen. – Aber natürlich auch Sie, Frau Fahrenkopf, seien Sie herzlich gegrüßt. Ich werde eine Kollegin rufen, die Sie in Ihre Wohnung geleiten wird. Sie können so lange noch dort drüben Platz nehmen.“

Er deutete auf eine großzügige, mit hellbraunem Leder bezogene Sitzgruppe.

Die beiden Damen sahen sich irritiert an. Sicher, Hannah Lewandowski war hier in Heidelberg fast dreißig Jahre Professorin an der Mathematischen Fakultät gewesen und hatte sie fünfzehn Jahre lang geleitet. Sie genoss wegen ihrer vielen vor allem auch populärwissenschaftlichen Bücher immer noch internationales Ansehen. Dennoch, eine solche Begrüßung hatten sie nicht erwartet.

„Siehst du, Mutter?“, sagte ihr Sohn. „Man kennt dich hier immer noch.“

„Warte, bis ich gestorben bin“, entgegnete sie mit sarkastischem Unterton. „Dann kräht bald kein Hahn mehr nach mir. Vielleicht benutzen ja noch ein paar Studenten meine Bücher. Aber das ist es dann.“

„Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel“, entgegnete der Sohn. Die Mutter antwortete darauf nicht mehr und das Gespräch verebbte.

Lewandowski beobachtete die beiden Alten und sah die Trauer in ihren Augen. Er wusste, der Schritt, in dieses Wohnstift zu ziehen, war ihnen beiden sehr schwer gefallen, hatten sie doch fast ihr ganzes langes Leben zusammen in einer herrlichen Villa am Graimbergweg1 gewohnt.

Besonders sorgte er sich um seine Schwiegermutter. Denn erst vor einem Jahr war seine Frau, ihre einzige Tochter, an Krebs gestorben. Hedwig hatte sich von diesem Schicksalsschlag bis jetzt nicht erholt. Seit langen Jahren war sie es gewesen, die den gemeinsamen Haushalt organisierte, während Hannah wissenschaftlich arbeitete und Bücher schrieb. Aber das konnte sie dann auf einmal nicht mehr. Schweren Herzens mussten die beiden ihre gewohnte Selbständigkeit aufgeben und ins Michaelistift ziehen.

„Das ist doch prächtig hier!“, versuchte er sie etwas aufzumuntern.

Sie sahen sich um. Die rötlichen Naturziegelwände schafften eine behaglich warme Atmosphäre. Große Fenster im Dach sorgten für ausreichend Licht. Zahlreiche Grünpflanzen, ein großes Aquarium, viele Bilder an den Wänden und Ankündigungen von Veranstaltungen aller Art zeigten, wie sehr man hier bemüht war, den Bewohnern ihren Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten.

Da kam eine junge rothaarige Frau auf sie zu. Der Blick ihrer dunklen Augen wirkte streng.

„Annette Siegwalt“, stellte sie sich sehr förmlich vor. „Frau Fahrenkopf und Frau Professor Lewandowski?“

Hedwig nickte, während Hannah etwas mürrisch entgegnete: „Den Professor können Sie ruhig weglassen.“

„Dann begrüße ich Sie herzlich, auch im Namen der Leitung des Hauses. Ich bringe Sie jetzt in Ihr neues Reich.“

Langsam und zögernd erhoben sich die beiden alten Damen. Es schien, als ob sie eigentlich gar nicht mitgehen wollten. Benjamin Lewandowski, den Frau Siegwalt irgendwie übersehen zu haben schien, musste ihnen mehrmals aufmunternd zunicken, ehe sie sich in Bewegung setzten.

„Ich gehe voraus“, sagte sie und führte die Ankömmlinge, ohne sich umzuschauen, durch einen langen breiten Gang zum Lift. Hier mussten sie warten und Frau Siegwalt sagte, nur um die gedrückte Atmosphäre etwas aufzulockern: „Wir müssen jetzt in den dritten Stock.“

„Das wissen wir doch“, gab Hannah Lewandowski unwirsch zurück.

Etwas irritiert versuchte Frau Siegwalt, das Gespräch am Laufen zu halten: „Sie werden sehen, wir haben alles nach Ihren Wünschen eingerichtet. Es wird Ihnen sicher sehr gut bei uns gefallen.“

Niemand antwortete. Benjamin Lewandowski registrierte besorgt, wie die Gesichter seiner beiden Schützlinge immer starrer wurden. Besonders Hedwig schien dem Weinen nahe zu sein. Hoffentlich geht alles gut, dachte er.

Nachdem sie im dritten Stock angekommen waren, ging Frau Siegwalt wieder voraus und der kleine Trupp bewegte sich langsam wie ein Trauerzug über den Gang, bog um mehrere Ecken, bis er die Wohnung erreichte. Frau Siegwalt schloss auf und ließ die beiden alten Damen vorausgehen.

Durch einen kurzen Flur traten sie in das Wohnzimmer, dessen große Stirnfenster sehr viel Licht hereinließen und einen traumhaften Blick über die Rheinebene boten. Allerdings wollte das Wetter nicht mitspielen. Der April machte seinem Namen alle Ehre. Die Sonne war nun ganz hinter den tief hängenden Wolken verschwunden. Es begann zu regnen.

Eine Weile standen die beiden still im Raum, ohne sich umzusehen. Da liefen Hedwig Fahrenkopf mit einem Male dicke Tränen über die Wangen.

„Hannah, ich kann das nicht!“, rief sie schluchzend und barg ihr Gesicht an der Schulter ihrer Freundin. Der Regen schlug jetzt heftig gegen die Fensterscheiben.

*

Benjamin Lewandowski hatte viel Zeit und Kraft aufwenden müssen, seine Schwiegermutter einigermaßen zu beruhigen. Dann ging er hinunter zum Auto, um die Koffer zu holen, während Frau Siegwalt den neuen Bewohnerinnen die verschiedenen Örtlichkeiten zeigte: den Speiseraum, die Bibliothek, das Café, den Andachtsraum und den Veranstaltungssaal. Selbst ein richtiges Theater gab es hier, einen Friseur und auch noch einen kleinen Laden, in dem man alles für den täglichen Bedarf erstehen konnte.

Gegen zwölf verließ Benjamin Lewandowski die beiden Alten, da er unbedingt einen Geschäftskollegen treffen musste. Hannah und Hedwig saßen nun schweigend auf ihrer neuen, mit hellbeigem Cordstoff bezogenen Wohnzimmercouch und hielten einander die Hände. Sie brauchten schon lange kaum noch Worte, um sich zu verständigen. Hannah war 1923 und Hedwig 1929 in der alten Villa am Graimbergweg geboren worden, und dort hatten sie nahezu ihr ganzes Leben gemeinsam verbracht. Nur in den Wirren des Zweiten Weltkriegs waren sie getrennt, hatten Furchtbares erlebt, was sie hinterher umso inniger verband.

Um Viertel nach zwölf klopfte es an der Tür. Hannah rief: „Herein.“

Die Tür öffnete sich, eine kleine, zierliche Pflegerin asiatischer Herkunft trat ein und sprach sie sehr freundlich an: „Ich bin Fengzhi Zhang. Ich Sie zum Mittagessen bringen.“

„Na, dann wollen wir“, erwiderte Hannah entschlossen.

Sie gingen den gewinkelten Flur zum Aufzug zurück, fuhren hinunter ins Erdgeschoss und mussten wieder durch einen langen Gang gehen, ehe sie den Speisesaal erreichten. Fengzhi Zhang ging auf einen Tisch an der langen Fensterfront zu.

„Hier Sie bitte Platz nehmen. Ich vorstellen Herr Adolf Reimann und Herr Fritjof Fries.“

Während der Herr Reimann gar nicht reagierte, erhob sich Fries und begrüßte die Neuzugänge überschwänglich.

„Seien Sie herzlich begrüßt, meine Damen. Ich bin ja so froh, dass wir endlich wieder Gesellschaft bekommen, und noch dazu so charmante. Ich will Sie ja nicht erschrecken, aber die beiden Damen, die früher hier saßen …“

„Tief ist Deutschland gefallen ... jetzt sind die Chinesen schon hier“, unterbrach ihn sein Tischnachbar mit schnarrender Stimme.

„Ach, Herr Reimann, das ist doch gar nicht weiter schlimm. Ganz im Gegenteil. Es gibt leider zu wenig Deutsche, die diese Arbeit machen wollen. Deswegen müssen wir doch froh sein, dass Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, um uns zu helfen. Und Fengzhi Zhang ist doch ausgesprochen freundlich und zuvorkommend, eine Bereicherung für das Haus.“

Adolf Reimann brummte unverständlich vor sich hin, bevor er wieder in Schweigen verfiel und sein Gesicht einen völlig leeren Ausdruck annahm.

Fries wandte sich wieder den beiden Damen zu. „Entschuldigen Sie, aber er lebt schon seit Jahren in seiner eigenen Welt … Wo war ich noch mal stehengeblieben? Ach ja, Ihre Vorgängerinnen auf diesen Plätzen. Wie gesagt, ich will Sie nicht erschrecken. Aber vor einem Monat haben sich die beiden Damen innerhalb von zehn Tagen nacheinander verabschiedet. Ich bin jetzt bereits neun lange Jahre in diesem Haus. Ich zähle gar nicht mehr mit, wie viele Tischnachbarn sich in der Zeit schon auf Wolke sieben davongemacht haben. Aber Sie werden mir doch hoffentlich lange erhalten bleiben. Seit wann sind Sie im Haus?“

„Wir sind heute Vormittag angekommen“, antwortete Hedwig und versuchte, ihn freundlich anzusehen. Hannah war überrascht und froh, dass ihre Freundin von sich aus am Tischgespräch teilnahm. Denn sie konnte gar nicht richtig zuhören, so sehr war auch sie noch in dem Schmerz über den endgültigen Verlust ihrer Villa gefangen.

„Ich bin Ihnen gerne behilflich bei der Eingewöhnung. Ich sagte ja schon, ich lebe seit neun Jahren hier und kenne alles genau.“

„Dann haben wir ja wohl großes Glück gehabt, dass wir gerade zu Ihnen an den Tisch gekommen sind“, entgegnete Hedwig und versuchte zu lächeln.

Mittlerweile hatte eine Küchenhilfe die Suppe aufgetragen.

„Mal sehen, was die uns heute zumuten“, meinte Fries lachend. „In diesem Haus kann man sich wirklich sehr wohl fühlen. Aber das Essen – leider oft sehr fad. Ach, Grießklößchensuppe haben die heute mal wieder, die gibt es oft. Und die schmeckt ausnahmsweise richtig gut. Aber vielleicht bin ich auch verwöhnt. Wissen Sie, ich habe lange in …“

„Wer soll die Welt noch verstehen?“, unterbrach ihn wieder die schnarrende Stimme von Adolf Reimann. „Ein Nigger als Präsident in Amerika … und Deutschland von einer Frau regiert … da geht alles bergab … und beim Militär soll’s jetzt auch Frauen geben … dann gute Nacht, wenn der Russe kommt! ...“

Fries sah achselzuckend zu Hannah und Hedwig hinüber. Reimann war ganz rot im Gesicht angelaufen. Er schnaufte heftig. Dieses ungewöhnlich lange Statement hatte ihn offenbar sehr angestrengt. Fries legte ihm begütigend die Hand auf den Arm. „Reimann, beruhigen Sie sich. Alles halb so schlimm. Und uns kann es eh egal sein. Wir haben alles bald hinter uns. Sollen sich die Jungen damit herumschlagen.“

Der Alte drehte seinen Kopf zu ihm hin und wollte noch etwas sagen, hatte aber bereits vergessen, was es war. Sein Gesicht verfiel wieder in Ausdruckslosigkeit. Er wandte sich seinem Teller zu und begann geräuschvoll die Suppe zu löffeln.

„Wo war ich? Ach ja, beim Essen. Ich habe lange in Argentinien gelebt. Die können dort kochen!“

„Was hat Sie denn nach Argentinien geführt?“, unterbrach Hannah plötzlich seinen Monolog. „Argentinien“ hatte sie aufhorchen lassen.

Fries sah sie überrascht an. Die Frage schien ihn zu irritieren. Nach einer Weile antwortete er mit ganz anderer, deutlich leiserer Stimme: „Ach, wissen Sie, da war der Krieg, da habe ich Schlimmes durchgemacht. Und da wollte ich einfach nur noch weg.“

Eine Weile schwiegen alle. Fries sah abwechselnd auf seinen Teller und aus dem Fenster hinaus. Sein Gesicht strahlte jetzt längst nicht mehr so viel joviale Heiterkeit aus. Dann fing er ganz unvermittelt an zu erzählen.

„Wissen Sie, damals, es war Ende Oktober ’44, da war ich auf Heimaturlaub in Mannheim nach furchtbaren Gefechten an der Westfront. Aber ich kam vom Regen in die Traufe, in den schlimmsten Bombenangriff auf Mannheim während des Krieges. Ich war gerade zu Besuch bei einem Freund. Das rettete mir das Leben. Denn nach dem Angriff sah ich, dass unser Haus und alles drum herum zerbombt war, auch die Keller. … Meine ganze Familie ist in dieser Nacht ums Leben gekommen, verbrannt.“

Hier konnte er nicht mehr weitersprechen. Schon bei den letzten Worten war seine Stimme brüchig geworden.

„Ja, der Krieg“, entgegnete Hedwig. „Wie viele Leben hat er ruiniert ...“

Ohne auf Hedwigs Worte zu achten, fuhr Fries kaum verständlich fort: „Es kam noch schlimmer. Ich hatte eine wunderbare Freundin. Wir wollten heiraten, sobald der Krieg zu Ende war. Als ich nach ihr suchte, fand ich das Haus, in dem sie lebte, vollkommen zerstört vor. Ich habe sie nicht wiedergefunden.“

*

Nach dem Essen hatten sich die beiden Frauen zur Mittagsruhe zurückgezogen.

„Wir haben da ja wohl einen Leidensgenossen gefunden. Was meinst du zu ihm?“, fragte Hedwig.

Hannah ließ sich lange Zeit mit der Antwort: „Ja, mag sein.“

„Aber irgendetwas scheint dich an ihm zu stören.“

„Na ja … er hat mich unruhig gemacht. ... Das ist nur so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. … Bevor er seine Geschichte erzählt hat, war er so laut, … als müsste er etwas übertönen …“

„Aber er ist doch auch sehr charmant. Mich macht es froh, dass wir hier gleich Anschluss gefunden haben.“

„Wahrscheinlich tue ich ihm ja Unrecht. Ich bin noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich will mich einfach noch nicht damit abfinden, dass ich nie mehr aus meinem schönen Turmzimmer auf Heidelberg hinunter sehen kann.“

„Aber vielleicht kann uns da eine neue Bekanntschaft helfen.“

„Ja, vielleicht …“

1 Der Graimbergweg verbindet am Schlossberg die Neue Schlossstraße mit der Klingenteichstraße. Dort wohnte auch die Lyrikerin Hilde Domin.

August 1924

„Fritzchen ist reingefallen!“, schrie die sechsjährige Marianne, „Tante Ruth, Tante Ruth, komm schnell!“

In panischer Angst rannte das Mädchen den Abhang hinauf zu der prächtigen Villa im Graimbergweg, die die Familien Wiechmann und Rosenbaum schon seit mehr als zehn Jahren gemeinsam bewohnten.

Ruth Rosenbaum saß an diesem heißen Augusttag bei offenem Fenster mit einer Strickarbeit in ihrem Wohnzimmer im ersten Stock, das zum Garten lag. Als sie das schreiende Kind auf das Haus zu laufen sah, schreckte sie auf, warf ihr Strickzeug hin und rannte die Treppe hinunter. In der Tür zum Garten stieß sie fast mit Marianne zusammen.

„Kind, was ist passiert?“

„Fritzchen ist – zum Teich – gelaufen – und ist reingefallen“, stieß sie weinend hervor.

„Du solltest doch aufpassen!“, schrie Ruth Rosenbaum, stieß sie zur Seite und hetzte, ohne weiter auf sie zu achten, zwischen den Apfelbäumen hindurch zum Gartenteich in der hinteren Ecke des Grundstücks hinunter. Am Rand kniete ihr kleiner Sohn, der dreijährige Emanuel, und versuchte weinend, mit seinen kleinen Händen Fritzchen zu erreichen. Aber seine Arme waren zu kurz. Die Mutter riss ihn weg, so dass er laut aufschrie.

„Nicht, dass du mir hier auch noch reinfällst!“

Sie sprang in den Teich, dessen Wasser ihr bis zu den Knien reichte, zog das Kind heraus und legte es auf den Rücken neben die Beckenumrandung. Sie schlug leicht auf seine Wangen.

„Fritzchen, aufwachen! Fritzchen, mach schon!“

Aber das Kind atmete nicht mehr. Die gelernte Krankenschwester legte ihren Mund auf den Mund des Kindes, blies heftig Luft in die Lungen und begann dann mit den Handballen in schnellen, rhythmischen Bewegungen den Brustkorb zusammenzudrücken und wieder loszulassen. Marianne und Emanuel standen mit bleichen Gesichtern daneben und sahen ihr angstvoll zu.

„Was steht ihr hier herum? Marianne, du kannst schon telefonieren. Lauf ins Haus und ruf Dr. Milbraadt an. Sag ihm, was passiert ist. Er muss sofort kommen! Sofort!“

Während Marianne loslief, hockte sich Emanuel neben seine Mutter und begann ganz sacht Fritzchens Füße zu streicheln.

Ruth Rosenbaum setzte mit sicheren Handgriffen Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung fort. Es war ein großes Glück, dass sie genau wusste, was zu tun war.

Sie lief im Gesicht rot an und ihr Atem ging hektisch. Mein Gott, mein Gott, lass ihn wieder aufwachen! Ich bin schuld, wenn er stirbt. Ich hätte besser aufpassen müssen, hätte die Kinder nicht alleine lassen dürfen. Sind noch zu klein. Wie soll ich das Paul und Maria erklären? Wie lange mag Fritzchen schon im Wasser gelegen haben? Vielleicht hatte ja alles keinen Sinn mehr. Sie versuchte, diese Gedanken beiseite zu schieben, und arbeitete mechanisch weiter.

Bald kam Marianne zurück und sagte ganz schüchtern: „Dr. Milbraadt kommt in zwei Minuten.“

Ruth Rosenbaum nahm das gar nicht wahr und sie achtete auch nicht darauf, dass ihr zweites Kind, die knapp einjährige Hannah, die in ihrer Wiege neben der Tür zum Garten lag, plötzlich fürchterlich zu schreien anfing. Verbissen fuhr sie mit ihren Wiederbelebungsversuchen fort: Drücken – loslassen – drücken – loslassen, nach vier Mal Luft in die Lungen blasen und wieder ausströmen lassen.

Dann die Erlösung: Durch den kleinen Körper ging plötzlich ein Ruck und Fritzchen schnappte nach Luft. Sie drehte das Kind auf die Seite und es spuckte viel Wasser. Erleichtert atmete Ruth Rosenbaum tief durch. Die größte Gefahr schien gebannt. War doch noch einmal alles gutgegangen?

In diesem Augenblick kam ein wohlbeleibter älterer Herr, trotz der Hitze mit einem dunklen längsgestreiften Anzug, weißem Hemd und graukarierter Weste bekleidet, heftig keuchend und völlig verschwitzt den Abhang herunter gelaufen. Es war Dr. Milbraadt, der langjährige Hausarzt der beiden Familien.

„Wie sieht es aus?“, fragte er erregt.

„Gerade eben hat er wieder zu atmen angefangen.“

„Dann danken Sie Gott, dass Sie Krankenschwester gelernt haben. Wenn ich jetzt erst mit der Wiederbelebung beginnen würde, wäre es wahrscheinlich zu spät. Wie lange stand das Herz still?“

„Ich weiß es nicht genau, aber einige Minuten waren es schon.“

Dr. Milbraadt kniete sich mühsam neben den Jungen, sah in seine Augen und fühlte nach dem Puls, der schnell und unregelmäßig ging.

„Wir sollten ihn auf jeden Fall in die Klinik bringen und dort eine Weile beobachten lassen. Wenn es Ihnen recht ist, kann ich das selber machen. Ich habe ja seit drei Monaten meinen Laubfrosch, den Opel1. Ich werde den Kleinen gleich in die Kinderklinik2 fahren.“

„Das ist wunderbar. Haben Sie noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind.“

„Aber beste Frau Rosenbaum, das war doch ganz selbstverständlich.“

„Und – Fritzchen wird doch wieder ganz gesund?“

„Das weiß Gott allein“, entgegnete Dr. Milbraadt zögernd. „Entscheidend ist, wie lange die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn tatsächlich unterbrochen war. Wir müssen einfach hoffen.“

Er griff das Kind vorsichtig unter Schultern und Knien und trug es langsam den Hang hinauf. Es schien zu schlafen. Ruth Rosenbaum folgte mit den beiden anderen Kindern in einigen Schritten Abstand. Dr. Milbraadt legte den Jungen auf die Rückbank seines Wagens.

„Ich sollte jetzt eigentlich mitfahren“, sagte Ruth Rosenbaum nervös, „aber ich kann die drei Kleinen ja nicht allein lassen – und ich muss der Mutter sagen, was passiert ist.“

„Machen Sie sich keine Sorgen“, beruhigte sie Dr. Milbraadt, „ich werde mich um Fritz kümmern, als ob es mein eigener Sohn wäre. Ich rufe Sie an, wenn ich weiß, wie es mit ihm weitergeht.“

Er schloss die Türen seines Autos und fuhr Richtung Schloss davon. Als er hinter der ersten Kurve verschwunden war, registrierte Ruth Rosenbaum endlich, wie heftig die kleine Hannah schrie. Marianne hatte schon die Wiege in Bewegung gesetzt, um sie zu beruhigen. Aber das half nichts. Jetzt nahm die Mutter Klein-Hannah hoch und drückte sie an sich. Genau das schien sich die Kleine gewünscht zu haben. Schlagartig hörte sie auf zu weinen und sah ihre Mutter mit ihren großen braunen Augen freudestrahlend an. Da vergaß Ruth Rosenbaum für einen Moment den Schrecken, der ihr immer noch in den Gliedern steckte.

Aber dann war die Angst wieder da. Sie musste jetzt gleich Maria, Fritzchens Mutter, anrufen. Die arbeitete zweimal in der Woche in der Buchhandlung Braun in der Hauptstraße. Sie musste ihr sagen, was geschehen war. Wie konnte sie sich rechfertigen? Gar nicht. Sie hätte einfach besser aufpassen müssen. Aber vielleicht wurde ja doch wieder alles gut.

Was sich aus ihrer Nachlässigkeit tatsächlich einmal entwickeln sollte, ahnte sie nicht. Und das war sicher gut so.

1 1924 brachte Opel das erste in Massenproduktion am Fließband gefertigte Auto auf den Markt. Es erhielt den Spitznamen „Laubfrosch“.

2 Die Kinderklinik lag damals in der Luisenstraße, Nähe Bismarckplatz. 1951 ist sie ins Neuenheimer Feld umgezogen.

Freitag, 20. April 2012

Petrus meinte es nicht gut mit den alten Leuten. Eine Kaffeefahrt nach Schriesheim* zur Strahlenburg* war angekündigt. Morgens hatte noch die Sonne von einem klar blauen Himmel geschienen. Aber dann waren von Westen über die Rheinebene mal wieder Wolken aufgezogen. Die Sonne hatte sich versteckt, und kurz, nachdem der Bus vom Michaelistift abgefahren war, hatte es zu regnen begonnen. Erst ganz sacht. Aber schon, als der Bus über die abenteuerlich schmale Straße von Schriesheim zur Strahlenburg hinauf fuhr, fielen die Tropfen dicht.

Vom Parkplatz aus musste man noch gut hundert Meter bis zur Strahlenburg laufen. Es entstand Unruhe unter den achtunddreißig Ausflugsgästen, denn nicht alle hatten einen Regenschirm mitgenommen. Da hatte Frank Winterhorst, der als Begleiter mitgefahren war, eine Idee. Er griff nach dem Busmikrophon: „Liebe Leute, bitte keine Panik. Wer hat denn alles keinen Schirm dabei? Bitte mit deutlichem Handzeichen melden.“

Er zählte die erhobenen Hände und kam auf elf.

„Dann machen wir das so: Es gehen erst alle mit mir zum Restaurant, die einen Schirm haben. Ich sammle dann von denen die Schirme ein und hole dann die anderen ab. So wird keiner nass.“

Applaus von den alten Leuten, den Winterhorst mit verschämtem Lächeln aufnahm.

Vom nur mit Kies bestreuten Parkplatz aus gingen sie auf den beeindruckenden, noch gut erhaltenen Bergfried zu, erreichten die schon stark beschädigte Mauer und betraten durch ein Spitzbogentor das eigentliche Burggelände. Im Inneren war in die Ruine ein größeres Haus eingebaut, das das Restaurant beherbergte. An dessen Eingang wurden sie von einem Kellner nach rechts in den Rittersaal gewiesen, an dessen Stirnwand zwei altsilberne Rüstungen und zahlreiche Schwerter hingen. Dort hatte man für sie eine lange Tafel gedeckt.

Auch Hannah Lewandowski, Hedwig Fahrenkopf und Fritjof Fries waren mitgefahren, die schon viel zusammen unternommen hatten. Die anfängliche Skepsis der beiden alten Damen war völlig verflogen. Aus der Tischgemeinschaft war eine Freundschaft entstanden. Seit Wochen schon waren sie nur noch zu dritt an ihrem Tisch, da Adolf Reimann so kränklich war, dass er es nicht mehr in den Speisesaal schaffte. Es bestand wenig Aussicht, dass er noch einmal zurückkäme.

Eigentlich war für später auch noch ein Spaziergang geplant. Aber daraus würde bei dem Regen vermutlich nichts werden. Nun studierten erst einmal alle ausgiebig die Speisekarte. Die meisten bestellten Kaffee, Tee oder heiße Schokolade. Einige, so auch Fritjof Fries, nahmen gleich ein Viertel Wein. An der engen Kuchentheke bildete sich eine dicke Traube. Es dauerte, bis jeder gefunden hatte, was er suchte, und bis auch die bedient waren, für die der Gang an die Theke zu beschwerlich war.

Allmählich kehrte Ruhe ein. Die meisten aßen zufrieden ihren Kuchen zum Kaffee. Einige murrten leise vor sich hin, da es ihnen nicht so recht schmecken wollte. Ja, als sie noch jung waren, da hätte Oma einen ganz anderen Kuchen gebacken.

Fritjof Fries hatte als einer der wenigen keinen Kuchen bestellt, sondern Käsewürfel zum Wein, von denen er seinen Tischnachbarn und vor allem -nachbarinnen wiederholt anbot, die aber dankend ablehnten.

Frank Winterhorst indessen überlegte angestrengt, wie er die alten Leute beschäftigen könnte, damit bis zur Rückfahrt keine Langeweile aufkäme, denn der Regen klatschte jetzt anhaltend gegen die Fensterscheiben, und an einen Spaziergang war überhaupt nicht mehr zu denken. Schließlich kam ihm eine Idee. Als er sah, dass die meisten Tassen und Teller leer waren, erhob er sich, schlug mit dem Löffel an seine Tasse und gab dann den unterhaltsamen Animateur.

„Liebe Leute. Spazierengehen is heut nich. Das sehen sicher alle ein. Aber wir werden uns von dem bisschen Regen doch nicht die Laune verderben lassen. Also, wir machen jetzt Folgendes: Jeder versucht, einen Witz zu erzählen, und zwar nach Möglichkeit einen, der aus seiner Jugendzeit stammt. Ich will mit gutem Beispiel vorangehen. Vielleicht noch zur Erklärung: Ich stamme aus Leipzig – ich weiß nicht, ob man das merkt –, und da erzählte man sich um die Wendezeit herum gerne diesen Witz:

Erich Honecker1 kommt eines Abends aus seinem Büro, und was sieht er? Niemand. Alle Straßen sind leer, keine Menschenseele weit und breit. Aber alles ist hell erleuchtet. Verwirrt eilt er durch die leeren Straßen Berlins und kommt schließlich an die Mauer. Da erschrickt er heftig, denn da ist ein großes Loch. Oben hängt ein Zettel und darauf steht: Erich, mach’s Licht aus, du bist der Letzte.“

Viele lachten und applaudierten, einige hatten ihn nicht verstanden. Ihnen musste der Witz erklärt werden. Und sie lachten danach besonders laut.

Dann meldete sich eine Frau zu Wort: „Ich stamme aus dem Sudetenland. Dort gab es zwei volkstümliche Figuren, genannt Antek und Frantek, über die man sich viele Scherze erzählte. Einer davon war der hier: Treffen sich Antek und Frantek. Frantek hat neues Fahrrad. Antek wunderte sich sehr, hatte doch Frantek kein Geld. ‚Woher hast du Fahrrad?‘, fragte er. ‚Das ist wunderbare Geschichte‘, antwortete Frantek. ‚Hab ich getroffen Mädel, wunderschön. Sind wir zusammen gegangen in Wald. Also, ich bin gegangen, Mädel ist gefahren auf Fahrrad. Sind wir gekommen an schöne einsame Wiese. Sonne hat geschienen, Vögelein haben gezwitschert. Da haben wir uns gelegt in frisches Gras, Mädel hat Arm um mich gelegt und gesagt: Frantek, du kannst dir nehmen, was du willst. Da hab ich mir genommen Fahrrad.‘ “

Der Bann war gebrochen und viele erzählten ihre Witze, es wurde sehr viel gelacht und dabei noch so mancher Wein getrunken. Schließlich meldete sich ganz hinten am Tisch, unmittelbar vor den Ritterrüstungen und Schwertern, ein Mann zu Wort. Der war ziemlich groß, hatte kurzgeschnittenes weißes Haar und wirkte noch sehr rüstig. Sicher war er noch weit von den Achtzig entfernt. Er schien schon einige Viertel Wein getrunken zu haben, denn er war nicht mehr ganz sicher auf den Beinen.

„Also, liebe Freunde, mein Name ist Siegfried Nemecek. Mein Witz spielt kurz nach dem Krieg, da war ich so sechs Jahre alt. …Also, da sitzen zwei Männer in einer Bar und trinken Whisky. Der eine sagt zum anderen: ‚Soll ich dir einen Judenwitz erzählen?‘

Darauf erwidert der andere: ‚Nein, bitte nicht. Mein Vater ist in Auschwitz umgekommen.‘

‚Oh, das tut mir schrecklich leid! Wurde er vergast?‘

‚Nein, er ist betrunken vom Wachtturm gefallen!‘ “

Nemecek selbst lachte am lautesten. Viele lachten mit, aber einige saßen mit versteinerten Mienen da. So auch Hannah Lewandowski und Hedwig Fahrenkopf.

Da stand Fries auf und rief zu dem Erzähler hinüber: „Herr Nemecek, ich finde es unerhört, dass Sie so einen Witz erzählen! Hier sitzen auch Menschen, die damals schwer unter Hitler gelitten haben. Ich fordere Sie auf, sich auf der Stelle zu entschuldigen!“

„Wieso entschuldigen?“, erwiderte der andere lachend. „Man kann über alles Witze machen. Viele fanden es ja offensichtlich lustig. Sie sind wohl einer von diesen überempfindlichen Juden, die mit der Auschwitzkeule durchs Land laufen, um überall Entschädigung abzukassieren.“

Für einen Moment war es vollkommen still. Frank Winterhorst suchte vergeblich nach einem Weg, um die unerträgliche Spannung aufzulösen.

„Aha, jetzt zeigen Sie, wes Geistes Kind Sie sind!“, fuhr Fries fort. „Ich fordere Sie noch einmal auf, sich zu entschuldigen!“

Unter den übrigen Gästen entstand jetzt mehr und mehr Unruhe. Es ergriff zwar niemand offen Partei, aber es war zu spüren, dass sich zwei Lager bildeten.

„Machen Sie sich nicht lächerlich! Ich lasse mir nicht von einem Juden diktieren, was ich zu tun habe. Sie hat man seinerzeit offenbar vergessen zu vergasen!“

„Herr Nemecek! Herr Fries!“, griff jetzt Winterhorst doch noch ein, „Ich glaube, Ihre Auseinandersetzung wollen wir alle nicht weiter hören. Beenden Sie das jetzt bitte!“

Fries reagierte nicht auf diesen Einwurf, sondern stand auf und ging langsam auf Nemecek zu. Der hatte sich inzwischen wieder gesetzt. Als Fries neben ihm stand, sprach er ihn noch einmal mit Nachdruck an: „Herr Nemecek, Sie entschuldigen sich jetzt, sofort!“

Der wandte sich ihm zu und sagte lachend: „Wollen Sie mir drohen? Herr Winterhorst, greifen Sie bitte ein. Der will …“

Viel schneller, als man es dem alten Mann zugetraut hätte, hob Fries die rechte Hand und schlug Nemecek links und rechts ins Gesicht. Sodann wandte er sich um und ging ganz ruhig zu seinem Platz zurück.

*

Am Abend saßen Hannah und Hedwig in ihrem Wohnzimmer. Auf dem Tisch stand ein Fläschchen Kirschlikör und es brannten zwei Kerzen.

„Dann trinken wir auf Fritjof, unseren Helden“, meinte da Hedwig, „so viel Zivilcourage hätte ich ihm nicht zugetraut.“

„Ich auch nicht“, entgegnete Hannah. „Aber hast du gemerkt, wie wenig Unterstützung er bei den anderen fand? Die meisten waren doch über sein Vorgehen ehrlich empört.“

„Hannah, damit müssen wir leben. Es gibt halt immer noch viel zu viele, die einfach nichts begriffen haben.“

„Es ist schon unerträglich, mit solchen Leuten unter einem Dach leben zu müssen. Am liebsten würde ich wieder weggehen von hier.“

Hedwig nickte nur stumm und seufzte.

„Aber ich weiß ja, dass das nicht geht. In anderen Häusern dieser Art wird es nicht besser sein. Benni kann nun mal nicht für uns sorgen, er hat einfach zu viel zu tun. Und deine Renate – sie ist viel zu früh gestorben.“

Hedwig antwortete nicht. Ihre Trauer hatte sie wieder eingeholt. Irgendwann kam ganz leise: „Mein einziges Kind, meine kleine Renate. Ich kann einfach nicht verwinden, dass sie nicht mehr da ist.“

Wieder sprachen sie lange kein Wort.

Schließlich meinte Hannah: „Aber wenigstens können wir jetzt sicher sein: Fritjof ist in Ordnung. Meine Bedenken waren unbegründet. Wir müssen das unbedingt sofort Benni erzählen. Er hat Fritjof ja auch nicht getraut.“

1Erich Honecker - letzter Staatsratsvorsitzender der DDR

Donnerstag, 16. August 2013

Es war kurz nach 15 Uhr. Im Büro der Mordkommission Heidelberg surrten drei Ventilatoren. Viel brachte das aber nicht. Es war unerträglich heiß. Schon seit Tagen ließ sich keine Wolke mehr am Himmel sehen und das Thermometer kletterte nachmittags auf über 35°. Der Wetterbericht hatte für die nächste Zeit keine Besserung angekündigt. Mindestens zweimal am Tag musste Melissa Siebert, Sekretärin und Mädchen für alles in der Mordkommission, die Pflanzen gießen.

„Verdammte Hitze!“, fluchte Oberkommissar Michael Brombach vor sich hin. „Und das immer, wenn man arbeiten muss. Letzten Monat im Urlaub war es kalt und es hat fast zwei Wochen lang geregnet. Oben am Feldberg war sogar ein paarmal Schnee dabei.“

„Musst du eben wie ich auf die Seychellen fahren“, entgegnete seine Kollegin Martina Lange lachend. „Da bist du auf der sicheren Seite.“

„Kann man auf den Seychellen Drachen fliegen?“

„Darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich glaub eher nicht.“

„Aber ich brauch das im Urlaub. Wenigstens einmal im Jahr muss ich diese absolute Freiheit da oben erleben, sonst halt ich den Job hier nicht aus.“

Hier verebbte das Gespräch wieder. Lediglich die PC-Keyboards klapperten vor sich hin. Es mussten noch viele Berichte von Zeugenaussagen geschrieben werden. Denn der Fall eines Tötungsdelikts war gerade abgeschlossen. Ein Tankstellenpächter war erschlagen worden. Der Täter war sehr schnell durch die Überwachungskameras überführt. Ein Junkie. Er wollte eigentlich nur das Geld. Der Totschlag war fast ein Unfall. Der Täter geriet in Panik, weil er fürchtete, nicht mehr aus der Tankstelle herauszukommen.

Da öffnete sich die Tür und Hauptkommissar Grundmann trat ein, offenbar ziemlich schlechtgelaunt.

„Hallo zusammen, ist der Chef da?“

„Der ist gerade beim Staatsanwalt“, gab Brombach zurück. „Müsste aber bald wiederkommen. Gibt’s was Neues zum Asylbewerberheim?“

„Neues? Schön wär’s. Wir haben bis jetzt nichts. Die Zeugen haben niemanden aus unseren Dateien erkannt. Kollege Limbach versucht zwar noch, Phantombilder zu erstellen. Er hat aber vorhin angerufen und meinte, wahrscheinlich wird das auch nichts.“

„Dann können wir nur hoffen, dass Breithaupt was findet, was uns einen Anhaltspunkt liefert“, meinte Lange.