Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hauptkommissar Travniczek ermittelt inHeidelberg

- Sprache: Deutsch

Aufruhr in Waldesruh. Vor zehn Jahren als Mörder verurteilt, kehrt Wolfgang Maurischat in sein so idyllisches Heimatdorf im Odenwald zurück. Doch er hat nie gestanden, sondern beteuert bis heute seine Unschuld. Kaum ist er zu Hause, gibt es einen Mordanschlag auf seinen Vater. Wenig später verschwindet ein kleines Mädchen. Entführer fordern eine Million. Hauptkommissar Travniczek und seine Kollegen von der Mordkommission Heidelberg sehen sich einer Mauer des Schweigens gegenüber. Nur einer bittet in einem anonymen Brief um Hilfe: "Hier herrscht die Hölle!" Was hat das mit dem Multimillionär Ansgar Schittenhelm zu tun, der in einer wie ein Hochsicherheitsgefängnis gesicherten Prachtvilla wohnt? Und welche Rolle spielt der kauzige Kunstmaler Pietro Mostacci? Doch dann ist alles ganz anders. Grausamer, als man es sich je hätte vorstellen können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 777

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Christoph Wagner

Zur Serie Heidelbergkrimi

Impressum

Der Autor

Motto:

Vor vielen Jahren

Sonntag, 28. Dezember 2014

Montag, 29. Dezember 2014

Dienstag, 30. Dezember 2014

Silvesternacht

Freitag, 2. Januar 2015

Samstag, 3. Januar 2015

Sonntag, 4. Januar 2015

Montag, 5. Januar 2015

Dreikönigstag, 6. Januar 2015

Mittwoch, 7. Januar 2015

Donnerstag, 8. Januar 2015

Freitag, 9. Januar 2015

Samstag, 10. Januar 2015

Sonntag, 11. Januar 2015

Montag, 12. Januar 2015

Dienstag, 13. Januar 2015

Freitag, 16. Januar 2015

Montag, 26. Januar 2015

Dienstag, 27. Januar 2015

Ein halbes Jahr später

Nachträge

II

Liebe Leserinnen und Leser,

Statt eines Nachworts

Dichtung und Wahrheit

Literaturverzeichnis

In der Reihe bisher erschienen

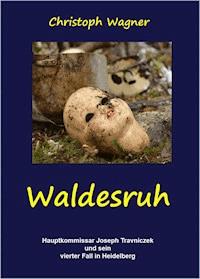

Christoph Wagner

Waldesruh

Hauptkommissar Joseph Travniczek

sein vierter Fall

Zur SerieHeidelbergkrimi

Der Chef der Mordkommission Heidelberg, Hauptkommissar Joseph Travniczek, ist ein sehr ungewöhnlicher Kriminalist. In seiner Ermittlungsarbeit geht er zusammen mit seinen Mitarbeitern Martina Lange und Michael Brombach eher wie ein Profiler vor als wie ein klassischer Kriminalkommissar. Er will die Psyche von Täter und Opfer verstehen, will wissen, wie sie ticken. Das sieht er als unabdingbare Voraussetzung, um einen Fall lösen zu können.

Aufgewachsen ist er in einer Musikerfamilie und wollte als Jugendlicher eigentlich Konzertpianist werden, ging dann aber nach prägenden Erlebnissen als Zivildienstleistender in einer Jugendstrafanstalt zur Polizei. In der Polizeidirektion Heidelberg hat er ein elektronisches Klavier in ein kleines Zimmerchen gestellt. Dorthin verschwindet er immer, wenn die Ermittlungsarbeit besonders angreifend wird, spielt Bach, um „sein Gehirn zu reinigen“.

Das Ermittlerteam wird bei seiner Arbeit auch immer wieder zu den markanten Plätzen Heidelbergs geführt. Dabei sind die Texte so konzipiert, dass sie nicht nur für Einheimische, sondern gerade auch für Menschen interessant sind, die Heidelberg gar nicht oder nur wenig kennen. Hauptkommissar Travniczek war, bevor er vor drei Jahren seinen Dienst bei der Heidelberger Kripo antrat, noch nie in dieser Stadt. Der Leser wird Zeuge, wie er sich die Stadt allmählich aneignet und sie kennen und lieben lernt. Darüber hinaus gibt es über alle mit *) bezeichneten Orte und Sehenswürdigkeiten im Heidelberg-Glossar auf der Internetseite www.heidelbergkrimi.de Erläuterungen, Bilder und oft auch weiterführende Links.

Diese Serie will nicht nur spannende und aufwühlende Kriminalgeschichten bieten, sondern ausdrücklich auch Lust auf Heidelberg machen.

Impressum

Alle Rechte vorbehalten

Copyright©2016 Christoph Wagner

Der Autor

Christoph Wagner wurde 1953 in Jever (Norddeutschland) geboren. Er lebte von 1959 bis 1983 in Heidelberg, besuchte dort die Grundschule, von 1964 bis 1972 das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und studierte danach Musik und Mathematik. Seit 1983 arbeitete er bis Ende des Schuljahrs 2015/16 als Musik- und Mathematiklehrer in Frankfurt am Main. Der Kontakt zu Heidelberg blieb immer bestehen.

Zu der Reihe „Heidelbergkrimi“ sagt er:

Ich will hier meine Liebe zu Heidelberg, das ich für eine der schönsten und interessantesten Städte überhaupt halte, verbinden mit der Frage nach der Psychologie des Bösen. Im ersten Roman habe ich meine Grundfrage Hauptkommissar Joseph Travniczek in den Mund gelegt. Angesichts eines brutal erschlagenen Mannes sagt er: "Wie unendlich viel muss in der Seele eines Menschen zerstört worden sein, damit er zu so einer Tat fähig wird? ... Kein Kind wird als Mörder geboren."

Dabei interessieren mich vor allem Menschen, die nicht einfach nach den Kategorien Gut und Böse eingeordnet werden können, und Themen, die politische, gesellschaftliche oder ethische Bedeutung haben.

Als Motto über die ganze Reihe diene ein Ausspruch von Robert Louis Stevenson:

„Im Schlechtesten der Menschen steckt noch so viel Gutes

und im Besten noch so viel Böses,

dass keiner befugt ist zu urteilen und zu verurteilen.“

Motto:

Wenn man einem Kind Moral predigt,

lernt es Moral predigen,

wenn man es warnt,lernt es warnen,

wenn man mit ihm schimpft,lernt es schimpfen,

wenn man es auslacht,lernt es auslachen,

wenn man es demütigt,lernt es demütigen,

wenn man seine Seele tötet,lernt es töten.

Es hat dann nur die Wahl,ob sich selbst,oder die anderenoder beides.

Alice Miller

Vor vielen Jahren

1

„Ich kann Ihnen keine Hoffnungen mehr machen“, hatte der Hausarzt gesagt. „Die kleine Agathe hat eine Lungenentzündung. Bei ihrer schwächlichen Konstitution bin ich mit meiner Kunst am Ende. Jetzt kann nur noch beten helfen.“

Seither waren drei Tage vergangen. Die Kleine hustete immer stärker. Das Fieber stieg und stieg.

Die Mutter versuchte alles, aber nichts half, weder Wadenwickel, noch Essigstrümpfe, kein Lindenblütentee, auch nicht die kalten Waschungen und schon gar nicht das Aspirin vom Hausarzt. Immer ging das Fieber nur für kurze Zeit zurück, um dann schnell wieder anzusteigen.

Fast ständig saßen die Eltern an Agathes Bettchen. Sie konnten keinen Schlaf mehr finden und waren völlig erschöpft. Da wurde die Kleine noch einmal von einem besonders heftigen Hustenanfall geschüttelt – dann war sie plötzlich still.

Einen Moment saßen die Eltern wie gelähmt. Dann sprang die Mutter auf: Das Kind lag reglos da, Arme und Beine weit von sich gestreckt, die Augen krampfhaft aufgerissen.

In drei Wochen wäre Agathe ein Jahr alt geworden.

Die Mutter nahm den leblosen Körper behutsam auf und drückte ihn weinend an ihre Brust. Der Vater verharrte mit fahlem, ausdruckslosem Gesicht auf seinem Stuhl. Er schien noch nicht erfasst zu haben, was eben geschehen war.

Mit einem Mal stand Agathes Bruder im Zimmer. Auch er war krank, aber nicht so schlimm.

„Was ist mit Agathe? Warum hustet sie nicht mehr?“

„Ach, sie ist … sie ist jetzt endlich eingeschlafen“, antwortete die Mutter, die es noch nicht fertigbrachte, ihm die Wahrheit zu sagen. „Geh wieder auf dein Zimmer.“

Als der Junge fort war, stand der Vater mit einem Ruck auf und verließ das Haus, ohne noch ein Wort zu sagen.

Die Mutter sah ihm voller Angst nach, denn sie wusste, wie schnell er in schwierigen Situationen die Nerven verlor und dann unberechenbar sein konnte. Im Krieg hatte er eine schwere Kopfverletzung erlitten. Zwei Granatsplitter hatte man nicht entfernen können.

Sie legte sich ins Bett, barg die kleine Agathe in ihrem Arm und sang ihr ganz leise alle Schlaflieder vor, die sie kannte. Irgendwann kam Agathes Bruder wieder. Er war zwar erst sechs Jahre alt, hatte aber längst begriffen, was geschehen war. Er schmiegte sich an die Mutter und half ihr beim Singen.

Stunden später kam der Vater zurück. Laut schlug er die Wohnungstür zu und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Er hatte getrunken, viel zu viel getrunken.

Als er ins Schlafzimmer kam und den Jungen sah, brüllte er los: „Du bist schuld! Du hast sie angesteckt! Du hast meine Kleine umgebracht!“

Er riss ihn aus dem Bett und gab ihm sofort einige Ohrfeigen, zog dann seinen Gürtel aus der Hose und schlug damit wild auf ihn ein.

„Du bringst ihn noch um!“, schrie die Mutter in panischer Angst. Da ließ er von dem Jungen ab, stierte sie hasserfüllt an, um dann so lange wie besessen auf sie einzuschlagen, bis er erschöpft auf das Bett fiel und sofort einschlief.

Die kleine Agathe war auf den Boden gefallen. Sie lag vor dem Nachttisch auf dem Bauch und sah aus wie eine weggeworfene Puppe.

Sonntag, 28. Dezember 2014

2

Wie ein Leichentuch hatte sich der Schnee über das kleine Dorf Waldesruh1 gebreitet und jedes Geräusch erstickt. Nebelschwaden verwischten die Konturen der Häuser. Das Licht des Tages hatte sich noch nicht gegen die Morgendämmerung durchsetzen können, obwohl es schon bald zehn Uhr war.

Vom Schnee gedämpft erklang die kleinste der Glocken vom Turm der für das Dorf viel zu großen Kirche, denn drinnen wurde gerade das Vaterunser gebetet. Als die Glocke langsam ausschwang, drang ein wenig von dem strahlenden Orgelklang nach draußen, der die Gemeinde bei dem alten Weihnachtslied „O du fröhliche“ begleitete an diesem nachweihnachtlichen Sonntag.

Vom hinteren Teil des Dorfes, wo das Steinachtal ziemlich schmal wurde, kam mit schleppendem Gang eine merkwürdig anmutende menschliche Gestalt die Straße herunter, groß, hager, in einen dicken dunklen Wintermantel gehüllt, die langen grau gelockten Haare trotz einer Pelzmütze vom Nordostwind zerzaust, unter dem linken Arm ein großes, flaches Paket. Man hätte meinen können, hier käme ein Bote aus einem unbekannten, fernen Land.

Er schien auf die „Jägerstube“ zuzusteuern, dem einzigen Lokal im Dorf, das gegenüber der Kirche lag. Dort würde gleich nach dem Gottesdienst der traditionelle Sonntagsstammtisch beginnen. Hier trafen sich jede Woche die Männer, die sich für wichtig genug hielten, die Geschicke des Ortes zu lenken. Dass sich an diesem Stammtisch nur die Männer trafen, war schon seit Urzeiten so und keine Frau im Dorf wäre je – zumindest nicht öffentlich – auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. So war das eben in Waldesruh. Die Zeiten schienen über das Dorf hinweggegangen zu sein.

Der Gastraum der „Jägerstube“ war mit dunklem Holz getäfelt. Die Wände zierten mannigfaltige Geweihe, vom kleinen Rehbock bis zum mächtigen Sechzehnender. An den Scheiben der niedrigen Fenster hatten sich bizarre Eisblumen gebildet, die mit den weinroten Gardinen in eine Art Dialog zu treten schienen. Tannenzweige, in kleine Blumentöpfe gesteckt, verstellten den freien Blick nach draußen auf die tiefverschneite Dorfstraße. Auf den Tischen brannten Kerzen in zierlichen dreiarmigen Leuchtern, und aus zwei kleinen Lautsprechern über der Theke tönten dezent von einem Kinderchor gesungene Weihnachtslieder.

Die wenigen Pensionsgäste hatten längst ihr Frühstück beendet. Die Wirtsfrau, Brigitte Gerster, räumte das Geschirr von den Tischen und baute dann das Buffet ab. Sie war schlank, trug einen enganliegenden blauen Jeansanzug und eine weiße Bluse mit einem roten, weiß gepunkteten Halstuch und wirkte mit ihren langen blondgelockten Haaren auf den ersten Blick jugendlich attraktiv. Doch ihr vollkommen verhärmtes, von Falten durchzogenes Gesicht schien eher einer alten Frau zu gehören, die schon zu viel Unglück erlebt hatte, um sich noch über irgendetwas freuen zu können.

Da wurde der schwere Vorhang am Windfang zur Seite geschoben und die Gestalt mit dem flachen Paket unter dem Arm trat in den Gastraum. Es war der Kunstmaler Pietro Mostacci. Er hatte sich vor mehr als dreißig Jahren das letzte Haus vor dem hinteren Ortsausgang gekauft und später ein riesiges gläsernes Atelier anbauen lassen, in dem er fast ständig arbeitete. In aller Ruhe klopfte er sich den Schnee aus der Kleidung, zog den Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe und schob Wollschal und Pelzmütze in einen der Ärmel. Das Paket lehnte er an die Wand und versuchte vergeblich, mit seinen großen knochigen Händen Ordnung in seine strähnigen Haare zu bringen.

Als er Brigitte Gerster sah, hellte sich sein müde wirkendes Gesicht schlagartig auf. „Hallo Gittelein, bin ich mal wieder der Erste?“, fragte er, obwohl sonst noch niemand im Raum war.

Die Wirtin, die gerade die letzten fast leer gegessenen Wurst- und Käseplatten in die Küche tragen wollte, drehte sich um und schenkte ihm ein leicht spöttisches Lächeln.

„Ach Pietro, siehst du sonst noch jemanden?“

Der Maler tat, als müsste er sich umsehen, richtete sich zu ganzer Größe auf und sah sie mit glänzenden Augen verlangend an.

„Ich bin glücklich, dass noch niemand sonst da ist. Ein Moment mit dir allein versüßt mir den ganzen Tag.“

„Quatschkopf!“

Er näherte sich ihr.

„Warum so abweisend? Brigitte, du bist die schönste Frau im Dorf. Wenn Michelangelo dich gesehen hätte, sofort hätte er dich malen wollen, als Venus.“

Jetzt wurde die Wirtin ärgerlich.

„Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich weiß ganz genau, wie beschissen ich aussehe.“

Aber der Maler ließ das nicht gelten.

„Nein, nein, du siehst nur traurig aus, weil … weil du unglücklich bist.“

„Ja, und du weißt auch, warum.“

„Ach Gittelein, das Leben ist zu kurz, um sich ewig über die Vergangenheit zu grämen. Du musst lernen zu vergessen.“

„Das kann ich nicht – nie und nimmer.“

„Doch, du kannst, du musst nur wollen, du darfst dich nicht mehr dagegen wehren. Lass mich dir helfen.“ Er legte ihr eine Hand sanft auf die Schulter und sah unverhohlen lüstern auf ihre vollen Brüste, die sich deutlich unter der Bluse abzeichneten.

„He, he, lass das gefälligst, du alter Schürzenjäger!“, tönte da eine metallische Tenorstimme. „Muss ich dir erst Hausverbot erteilen, damit du aufhörst, meine Frau anzubaggern?“ Egon Gerster, der Wirt, dessen Bauchumfang verriet, wie gern er bei seinen Gästen mittrank, war aus der Küche gekommen.

„Egon, beschwer dich nicht“, entgegnete Mostacci lachend. „Du musst deine Frau eben glücklich machen, dann brauchst du keine Angst vor Nebenbuhlern zu haben.“

Er wandte sich zum Stammtisch um und sang leise vor sich hin: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist2.“ Einem sensiblen Zuhörer wäre das Melancholische in seiner Stimme aufgefallen. Pietro Mostacci musste den Dorfclown geben, wann immer er mit seinen Mitbürgern zusammenkam. Er hätte es nie ertragen, wenn die Menschen, für die er eigentlich nur Verachtung empfand, gemerkt hätten, wie es tatsächlich in ihm aussah.

Da hörte man von draußen lautes Stimmengewirr. Der Gottesdienst war zu Ende und erstaunlich viele Menschen strömten aus der Kirche. Waldesruh hatte gerade einmal hundertvierzig Einwohner. Doch als Waldesruher ging man eben in seine Kirche, wenn hier einmal im Monat Gottesdienst gefeiert wurde. Das gehörte zum guten Ton. Schließlich war sie ein echtes Juwel und der ganze Stolz der Dorfbewohner. Mit ihrem höchst ungewöhnlichen Grundriss, einer Halbrotunde mit recht flachem Halbkegeldach, ihren rötlich leuchtenden Wänden aus naturbelassenem Buntsandstein, dem hoch aufragenden viergeschossigen Turm mit spitzem Helm, gekrönt von einem großen goldenen Kreuz3 war ihr schon vor langer Zeit überregionale kunsthistorische Bedeutung bescheinigt worden. Dennoch hatten die Dorfbewohner jahrelang darum kämpfen müssen, dass hier wenigstens einmal im Monat wieder Gottesdienst gefeiert werden konnte.

Erneut bewegten sich die Vorhänge am Windfang, und als Nächster der „wichtigen Männer von Waldesruh“ trat Dr. Engelbert Wollzogen ein, der in Wilhelmsfeld* eine gutgehende Arztpraxis hatte. Der Doktor war eine stattliche Erscheinung. Das beeindruckend volle, nach hinten gekämmte weiße Haar, stechend blickende Augen und eine große, gebogene Nase verliehen dem Mittsechziger die kalte Majestät eines Steinadlers.

Er gab dem Nächsten die Klinke in die Hand, Edwin Jauerneck, Studienrat für Biologie und Chemie am Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg. Die Augen des recht schmächtigen Mannes wanderten sofort unruhig durch den Raum, als fürchtete er Gefahren, die es rechtzeitig zu erkennen galt. Vor einigen Jahren – er war da gerade fünfunddreißig Jahre alt – wurde er zum Ortsvorsteher gewählt, nicht etwa, weil jemand von seiner Eignung für das Amt überzeugt gewesen wäre, sondern weil alle sicher waren, dass er ihre privaten Interessen nicht stören würde.

Die vier Männer setzten sich an den Stammtisch und Brigitte Gerster servierte jedem ein Pils. Nur Mostacci bestand auf seinem geliebten Valpolicella.

Dr. Wollzogens Augen funkelten erregt. Er musste erst einmal etwas loswerden.

„Also, es ist jedes Mal das Gleiche. Immer wenn dieser linke Jungspund von Vikar predigt, wird’s unerfreulich.“

Jauerneck sah missbilligend in sein Bierglas, ohne ihm aber zu widersprechen.

„Er kann einfach das Politisieren nicht lassen.“

„Hat der Oberkirchenrat ihm immer noch nicht klargemacht, dass er hier das Wort Gottes zu verkündigen hat und keine politische Propaganda?“, ereiferte sich der Wirt. „Was war es denn diesmal?“

„Ach, er meint, wir müssten alle Asylanten und Flüchtlinge willkommen heißen, dürften niemandem unterstellen, er wolle nur unser Geld. Das sei unsere elementare Christenpflicht.“

„Was hat das denn mit Religion zu tun?“, tönte es von der Eingangstür her. Sigismund Mampel, der seit acht Jahren pensionierte Kriminalkommissar, dessen dunkelrote Nase verriet, dass er immer dabei war, wenn es etwas zu trinken gab, übrigens auch schon vor seiner Pensionierung, war gerade hereingekommen. Er hatte zwar nur zum Teil hören können, was Dr. Wollzogen gesagt hatte, meinte aber trotzdem sofort mitreden zu müssen.

„Das hat er umständlich begründet“, erklärte Dr. Wollzogen weiter.

„Nämlich?“

„Er hat da irgendeine alte Geschichte ausgegraben, die angeblich von Jesus stammt: Man habe eine Frau wegen Ehebruchs steinigen wollen. Da sei Jesus gekommen und habe gesagt: ‚Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.‘ Ich glaube nicht, dass das wirklich so in der Bibel steht. Der manipuliert doch die Heilige Schrift, wie er es gerade braucht.“

„Nein“, schaltete sich Jauerneck ein. Er versuchte zwar meist, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber das ging ihm doch zu weit. „Diese Geschichte steht so im Neuen Testament: Johannes 8, Vers 7.“

„Also, jetzt verteidigt der den auch noch!“, schimpfte Mampel sofort wieder.

Inzwischen waren noch zwei weitere „wichtige Männer von Waldesruh“ gekommen: Ferdinand Brinkmann, als Elektroinstallateur der einzige Handwerksmeister im Ort, und Eberhard Kurz, der mit Abstand Jüngste in der Runde, der erst seit eineinhalb Jahren hier wohnte.

„Auf jeden Fall werde ich nachher noch mit Adalbert reden“, fuhr Dr. Wollzogen unbeirrt fort. „Sein Vater soll sich mal bei der Kirchenleitung beschweren, dann ist der Spuk sicher bald vorbei.“

Die Wirtin brachte ein Tablett mit sieben wohlgefüllten Schnapsgläsern.

„Also, bevor ihr euch hier noch die Köpfe heiß redet, etwas zum Abkühlen.“

Die Männer ließen sich nicht zweimal bitten,griffen, mit Ausnahme von Mostacci, begierig nach den Gläsern und leerten sie in einem Zug. Das half fürs Erste.

Da teilten sich wieder die Vorhänge am Windfang und die Runde verstummte wie eine ungezogene Schulklasse, wenn plötzlich der Direktor in der Tür steht. Adalbert und Waldemar Schittenhelm waren gekommen, Sohn und Neffe des einflussreichen Fabrikanten Ansgar Schittenhelm, der oberhalb des Dorfes eine palastartige Villa bewohnte. Beide waren um die vierzig und man hätte sie auf den ersten Blick für Zwillinge halten können.

Erwartungsvolle Blicke waren auf die beiden gerichtet, als sie zum Stammtisch traten. Mostacci griff jedoch genau in diesem Moment nach seinem Weinglas, nahm einen großen Schluck, rülpste behaglich und meinte: „Ich kann euch Biertrinker überhaupt nicht verstehen.“

Die Anderen warfen ihm abschätzige Blicke zu. Etwas irritiert nahmen die Schittenhelms Platz und Adalbert, der ein Glasauge hatte, das seinen ohnehin arroganten Gesichtsausdruck noch unangenehmer machte, schickte sich an, den offiziellen Teil der Zusammenkunft zu eröffnen.

„Guten Tag allerseits“, begann er in amtlichem, Distanz schaffendem Ton. „Wir haben heute etwas äußerst Wichtiges zu besprechen. Es wird für das weitere gedeihliche Zusammenleben unserer Dorfgemeinschaft entscheidend sein …“

„Tschuldigung“, unterbrach ihn der Maler. „Ich muss mal eben ganz dringend für kleine Jungs.“

„Kann das nicht warten?“, schimpfte der pensionierte Kriminalkommissar. „Wir wollen endlich anfangen.“

„Nein, kann es nicht“, erwiderte Mostacci grinsend und stand auf. Er schlurfte in Richtung Stilles Örtchen, drehte sich aber noch einmal um. „Fangt ruhig schon mal an, ich weiß eh, worum es geht.“

Adalbert Schittenhelm sah seinen Cousin fragend an. Der zuckte nur leicht mit den Achseln.

„Also, dann“, hob Adalbert Schittenhelm, etwas verunsichert, erneut an, „zur Sache: Er – kommt – zurück.“

Betroffenes Schweigen in der Runde. Nur Eberhard Kurz machte ein dümmliches Gesicht. Er wohnte noch nicht lange genug in Waldesruh, um zu wissen, was das bedeutete.

„Meinst du damit etwa“, unterbrach der Wirt als Erster die Stille ehrlich entrüstet, „dieser verdammte Mordbube will tatsächlich wieder hier leben, mitten unter uns?“

„Ja, man sollte es nicht glauben, dass er sich das traut“, sagte jetzt Waldemar Schittenhelm.

„Bist du da ganz sicher?“, wollte Dr. Wollzogen wissen.

„Ja, als Anwalt habe ich da meine zuverlässigen Quellen“, entgegnete Waldemar.

„Dann erzähl jetzt allen, was du über unseren Frauenmörder erfahren hast“, forderte sein Cousin ihn auf.

„Also, das Schwein hat ja jetzt seine zehn Jahre abgesessen. Behauptet aber nach wie vor, er sei unschuldig …“

„Das nehme ich ihm am meisten übel“, fuhr Brinkmann dazwischen und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. „Wenn er wenigstens zu seiner Tat gestanden hätte! Wie furchtbar muss das für die armen Eltern sein. Sie haben nicht mal ein Grab, wo sie ihre Berit betrauern können. Und mit diesem Halunken sollen wir jetzt wieder zusammenleben? Das geht gar nicht!“

Mostacci war inzwischen wieder in die Tischrunde zurückgekehrt, hatte sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und mit einem Zug sein Weinglas geleert. Jauerneck sah ganz beiläufig zu ihm hin und bemerkte, wie das Gesicht des Malers während Brinkmanns Statement plötzlich erstarrte. Hatte das mit diesen Ereignissen zu tun? Wusste der Maler etwa Dinge, von denen sie alle keine Ahnung hatten?

„Natürlich hast du recht“, fuhr Waldemar indessen fort. „Aber hört erst einmal weiter. Am zweiten Januar wird er entlassen. Ich habe mich kundig gemacht. Als Adresse hat er hier sein Elternhaus angegeben.“

„Unerhört! Was denkt der sich eigentlich?“, riefen die Männer durcheinander.

„Ich versteh das ja auch nicht“, sagte jetzt Jauerneck in verbindlichem Ton, erkennbar bemüht, die Wogen zu glätten. „Ich habe so oft auf den alten Maurischat eingeredet, es wäre doch für alle Beteiligten …“

„Das hätten Sie sich schenken können“, platzte Sigismund Mampel dazwischen. „Verlorene Liebesmüh bei diesem Flüchtlingspack, wenn Sie mich fragen.“

„Das geht aber jetzt wirklich zu weit, Herr Mampel“, entgegnete Jauerneck erbost. „Das kann so nicht …“

„Nichts da, man wird doch noch die Wahrheit sagen dürfen!“ Mampel war so außer sich, dass einzelne Speicheltröpfchen noch den Wirt trafen, der ihm genau gegenübersaß. „Der ganz alte Maurischat hat sich damals hier einfach breitgemacht. Nichts hatte der hier zu suchen. Hätte sich eben mit den Russen vertragen sollen! Dann reißt der sich auch noch das Haus von Handke einfach unter den Nagel. Damit hat doch alles angefangen!“

„Was heißt hier ‚unter den Nagel gerissen‘?“ Jauerneck stieg die Zornesröte ins Gesicht und seine Hände zitterten. „Die Amerikaner haben es ihm als Ostpreußenflüchtling zugeteilt.“

„Ja, nachdem sie Handke einfach so über den Haufen geschossen haben!“

„Mann, Mampel, Sie sind ja jetzt schon besoffen! …“

„Schluss jetzt!“, schrie Dr. Wollzogen sie an wie zwei streitende Schuljungen. „Hört endlich mit den ollen Kamellen auf! Das ist alles siebzig Jahre her, das führt doch jetzt nicht weiter. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem alten Mist!“

Einen Moment war es still am Tisch.

„Also“, fuhr der Doktor dann fort, „versuchen wir’s doch mal ganz ruhig und sachlich. Wir haben jetzt folgendes Problem: Wolfgang Maurischat kommt zurück. Das wollen wir alle nicht. Wie können wir das verhindern? Waldemar, du bist der Anwalt. Haben wir irgendeine rechtliche Handhabe?“

Waldemar Schittenhelm antwortete nicht sofort, denn er sah, dass der Vorhang am Windfang gerade wieder zur Seite geschoben wurde und ein Mann mittleren Alters, klein, aber kräftig, mit schwarzen, bürstenmäßig geschnittenen Haaren, die Gaststube betrat. Er hängte seine Winterjacke an die Garderobe, nahm die dort liegende Wochenendausgabe des Heidelberger Tagesanzeigers zur Hand und setzte sich in die Ecke des Raumes, die vom Stammtisch am weitesten entfernt war. Die Wirtin brachte ihm, ohne dass er etwas sagen musste, einen Kaffee.

„Der Alte schickt mal wieder seinen Spion“, murmelte Dr. Wollzogen in seinen Bart.

Adalbert Schittenhelm machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben, und forderte seinen Cousin auf weiterzumachen.

„Rechtlich können wir gar nichts machen“, begann Waldemar Schittenhelm sehr viel leiser als vorher. „Wolfgang hat seine Strafe abgesessen, bis auf den letzten Tag. Eine vorzeitige Entlassung hatte er sich selbst verscherzt, da er sich fortgesetzt geweigert hat zu gestehen. Der kann jetzt wohnen, wo er will.“

„Was sind das denn für Gesetze!“, ereiferte sich Brinkmann wieder lautstark.

„Nicht so laut“, raunte Dr. Wollzogen ihm zu. Doch Brinkmann hörte nicht auf ihn.

„Ja, sollen wir denn mit einem Sittlichkeitsverbrecher in der Nachbarschaft leben? So einer macht doch einfach weiter. Ich hab schließlich drei minderjährige Töchter. Wer schützt die dann?“

„Das interessiert doch keinen von denen da oben“, erklärte Waldemar mit der Attitüde eines Volkstribuns. „Menschenrechte gelten in unserer sogenannten freiheitlichen Demokratie immer nur für die Täter. So ist das hier. Wolfgang ist ja gar nicht als Vergewaltiger verurteilt worden, sondern ‚nur‘ wegen Totschlags. Als guter Demokrat hat man den nach zehn Jahren Freiheitsstrafe einfach wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen, als wäre gar nichts gewesen. Wir müssen ja noch froh sein, dass er damals nicht mangels Beweisen freigesprochen wurde. Das haben die exzellenten Ermittlungen von unserm lieben Herrn Mampel ja gottlob verhindert. Ich sag euch: Darüber nachzudenken, wie wir ihn auf legalem Weg loswerden können, ist Zeitverschwendung. Da läuft nichts. Nicht in diesem Staat.“

„Also, entschuldigen Sie bitte“, meldete sich Eberhard Kurz etwas schüchtern zu Wort. „Vielleicht mache ich die Sache jetzt ja unnötig kompliziert.“

„Das fürchte ich“, brummte Mampel vor sich hin.

„Ist es denn nicht denkbar, dass dieser Maurischat tatsächlich unschuldig ist? Ich meine, schließlich …“

„Nein, nicht noch einmal, damit sind wir schon lange durch!“, fielen die Anderen geradezu über ihn her.

„Ich mein ja nur, man hat schließlich keine Leiche gefunden, soviel ich weiß.“

„Junger Mann“, versuchte Dr. Wollzogen die Gemüter wieder zu beruhigen. „Ich versteh Sie ja, Sie waren damals noch nicht in unserem Dorf. Glauben Sie mir, dieses Thema ist erledigt. Polizei und Gericht haben wirklich alles und nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Die Indizien waren erdrückend. Das wollen wir jetzt nicht noch einmal aufwärmen. Wenn Sie mehr wissen wollen, erzähl ich Ihnen das gerne mal unter vier Augen im Detail.“

„Aber ... warum kommt er dann hierher zurück? Das macht doch keinen Sinn“, brachte Kurz verwundert vor.

„Ja, da haben Sie natürlich recht“, erwiderte Jauerneck seufzend. „Das wüsste ich auch gern.“

„Reden wir doch nicht weiter um den heißen Brei herum“, ergriff jetzt wieder Adalbert Schittenhelm das Wort und versuchte, seiner Chefrolle gerecht zu werden. „Wenn Waldemar sagt, rechtlich ist da nichts zu machen, dann muss es eben anders gehen.“

„Wie anders?“, fragte Gerster. „Meinst du – so?“ Und er deutete mit einer Geste Erhängen an.

„Man muss doch nicht gleich zum Äußersten greifen“, entgegnete Adalbert Schittenhelm lächelnd. „Nein, ich mache mir an dem doch nicht auch noch die Finger schmutzig. Nein, nein, wir werden ihm mit abgestuften Aktionen hier das Leben so zur Hölle machen, dass er über kurz oder lang von alleine geht.“

Hinter seiner Zeitung verborgen machte sich der „Spion“ immer wieder Notizen.

„Ich hätte da ‘ne Idee“, schaltete sich überraschend Mostacci ein und setzte sein bekanntes Clownslächeln auf. „Wir sollen ihn wieder in unsere Dorfgemeinschaft aufnehmen. Also tun wir, was der Staat von uns verlangt. Sind wir also freundlich zu ihm und machen wir ihm ein Begrüßungsgeschenk.“

Die Männer murmelten aufgeregt durcheinander. „Was soll das denn jetzt? Unser Maler spinnt mal wieder. Schenken sollen wir dem noch was?“

„Doch nicht gleich so aufgebracht“, beschwichtigte Mostacci. „Wir dürfen uns doch nicht die gute Laune verderben lassen. Wartet’s einfach mal ab. Ich bin sicher, mein Vorschlag wird euch hellauf begeistern.“ Er stand auf. „Waldemar, ich hab auch meine Quellen. Die sind besser als deine, denn ich weiß schon seit Monaten, dass er zurückkommt. Da hab ich sicherheitshalber schon mal was vorbereitet.“

Er ging langsam, mit betont schlaksigen Bewegungen zur Garderobe und griff nach seinem Paket. Er hob es auf, sah es von allen Seiten prüfend an, als wüsste er selbst nicht, was es enthielt.

„Jetzt ratet mal, was ich da habe.“

„Der macht’s mal wieder spannend“, meinte Dr. Wollzogen ungeduldig.

„Bühnenreif wie immer“, kommentierte Jauerneck aufmunternd.

„Na, wahrscheinlich hat er wieder etwas gemalt“, spottete Mampel. „Was Anderes kann er ja nicht.“

Mostacci kam zurück, legte das Paket auf den Tisch, sah es noch mal von allen Seiten an, strich beinahe liebevoll darüber, ehe er begann, die aufwendige Verpackung genüsslich und umständlich zu entfernen. Das dauerte natürlich viel länger als eigentlich nötig. Die Männer sahen ihm dabei gebannt zu. Er hatte sie gepackt und genoss es sichtlich, im Mittelpunkt zu stehen. Das erlebte er viel zu selten und brauchte es doch so sehr.

„Geduld, Geduld, gleich haben wir’s.“

Schließlich enthüllte er ein Bild, etwa 50 auf 70 cm groß, in einem einfachen Holzrahmen. Er hielt es hoch in der sicheren Erwartung allseitiger Wertschätzung. Die Runde war sprachlos.

Zu sehen war das Porträt einer schönen jungen Blondine, dahinter eine Teufelsgestalt mit furchteinflößender Fratze, die ein langes Messer so an die Kehle der Frau führte, dass man den weiteren Ablauf tatsächlich zu sehen glaubte. Die Männer konnten die Gesichter eindeutig zuordnen: Der Teufel – das war ohne jeden Zweifel Wolfgang Maurischat. Die Frau war keine andere als Berit Ehlers, die Wolfgang vor zwölf Jahren – damals war sie sechzehn – ermordet hatte.

Sogleich Bravorufe und Beifall. Alle standen auf, auch der „Spion“ in der hinteren Ecke. Er hatte die Zeitung weggelegt und wollte genau sehen, was da am Stammtisch passierte.

„Alle Achtung, Mostacci!“, tönte Mampel laut los. Die Männer stießen heftig ihre Biergläser zusammen. „Und dazu schreiben wir ihm noch einen Brief!“, forderte Brinkmann großmäulig. „Wir schreiben, dass wir ihn ganz herzlich wieder unter uns begrüßen. Jawoll, und das ganze Dorf unterschreibt!“

Und er begann zu grölen: „Hoch soll er leben, hoch soll er leben, …“

Die Anderen fielen ein, nicht sehr intonationssicher, dafür laut und martialisch. Das klang ganz anders als vorher in der Kirche.

3

Edwin Jauerneck hatte als Erster die „Jägerstube“ verlassen. Draußen schneite es immer noch, jetzt schon den vierten Tag in Folge. Der Nebel schien sogar noch dichter geworden zu sein und es wollte überhaupt nicht hell werden an diesem Tag. Nichts war zu hören außer dem Knirschen seiner Winterstiefel im hohen Schnee und seinem keuchenden Atem. Denn der Weg zu seinem Haus, das oberhalb der anderen direkt am Waldrand lag, war anstrengend, weil bei jedem Schritt die Füße fast bis zu den Knien im Schnee versanken.

Aber das nahm er gar nicht wahr. Zu sehr beunruhigte ihn, was sie eben beschlossen hatten, denn das war nicht recht. Es würde neues Unheil heraufbeschwören. Aber obwohl er das wusste, hatte er dennoch mitunterschrieben. Warum, warum nur war er immer zu schwach, sich gegen die Schittenhelms zu behaupten? Warum hatten sie diese Macht über ihn und alle anderen, die das aber gar nicht merkten oder merken wollten?

Dazu hatte ihn Mostaccis Gemälde zutiefst verstört. Der Mann verstand seine Kunst. Diese Teufelsfratze blickte so abgrundtief bösartig in die Welt, dass sich vernichtet fühlen musste, wer sie ansah. Und dennoch war es ein menschliches Antlitz. Es war unleugbar Wolfgangs Gesicht.

Aber noch mehr als die Teufelsgestalt beunruhigte ihn die junge Frau auf dem Bild. Sicher, es war unverkennbar Berit. Seine Erinnerung an damals war noch deutlich genug. Aber sie war es dann eigentlich doch nicht, denn gemalt hatte Mostacci nicht das sechzehnjährige Mädchen, das Wolfgang damals ermordet hatte. Das Bild zeigte die junge Frau, die Berit heute wäre, wenn sie noch lebte. Wie konnte Mostacci sie so malen? Künstlerische Intuition … oder? … Nein, es konnte kein Oder geben.

Und es kamen ihm wie schon so oft Zweifel, ob damals im Prozess wirklich der Richtige verurteilt worden war. Natürlich waren die Indizien erdrückend gewesen. Nur – es fehlte eben die Leiche. Und Wolfgang hatte die Tat hartnäckig geleugnet. Sicher wäre er nicht verurteilt worden ohne die Zeugenaussagen von Adalbert und Waldemar. Aber warum hätten die lügen sollen? Er konnte sich keinen Grund vorstellen, damals nicht und auch heute nicht.

Mostacci – der hatte ihn auch verwirrt. Noch nie hatte er diese Traurigkeit in seinem Gesicht gesehen. Da war ihm mit einem Mal klargeworden: Der Dorfclown, das war nur seine Maske, und dahinter verbarg sich ein ganz anderer Mensch. Aber wer? Hatte das mit der Geschichte zu tun? War er irgendwie darin verstrickt? Wusste er, dass es doch ganz anders war, und hatte Gründe, das für sich zu behalten? War er vielleicht gar der Mörder?

Nein, nein, soweit durfte er nicht spekulieren. Dennoch: Der Maler musste von dem Mord an Berit irgendwie persönlich betroffen sein. Aber wenn das so war, dann steckte in dem Bild womöglich eine geheime Botschaft an die Dorfbewohner.

Er war froh, als er seine Haustür erreichte. Er öffnete schnell. Der betörende Duft von Gänsebraten kam ihm entgegen und ließ ihn seine bangen Gedanken fürs Erste vergessen.

Tagebuch - 25.12.

Ich soll alles aufschreiben, was passiert, hat Oma gesagt, und auch alles, was schon passiert ist. Deswegen hat sie mir extra dieses Heft zu Weihnachten geschenkt.

Aber was soll das eigentlich helfen? Und wenn Vater das Heft in die Hände fällt, schlägt er mich tot. Ich muß es immer gut verstecken.

Wie hat alles eigentlich angefangen? Es hat gar nicht angefangen. Es war schon immer so. Und überhaupt kann ich mich schlecht erinnern. Irgendwann war ich lange krank, wohl schwer krank. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Dann war ich plötzlich im Krankenhaus. Ich hatte mir den Arm gebrochen. Aber wie es passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Mein Freund, der Paul, hat mir erzählt, er weiß noch, was er zum dritten Geburtstag bekommen hat. Aber ich bin anders. Irgendetwas ist bei mir nicht in Ordnung. Vater ist nie zufrieden mit mir. Mein Bruder kann alles viel besser, obwohl er viel kleiner ist. Ich bin einfach schlecht. Deswegen verprügelt mich Vater immer wieder und meinen Bruder nie.

1Waldesruh ist ein Ortsteil von Heiligkreuzsteinach gelegen im Steinachtal unterhalb der Straße Richtung Abtsteinach. In offiziellen Straßenkarten ist es nicht verzeichnet, da rein fiktiv.

2Aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß

https://www.youtube.com/watch?v=ZFh07rBEmAU

3Als Vorbild dient: St. Nazarius in Adelshofen

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Nazarius_(Adelshofen)

Montag, 29. Dezember 2014

4

Wird es denn schon hell, fragte sich Joseph Travniczek, Kriminalhauptkommissar und Chef der Mordkommission Heidelberg, als er erwachte. Er sah auf seinen beleuchteten Wecker: 5 Uhr 12. Natürlich, der Schnee draußen reflektierte jedes auch noch so schwache Licht und ließ es nicht richtig dunkel werden.

Er hatte geträumt und versuchte sich zu erinnern. Doch die Bilder waren so undeutlich, dass er sie nicht in Worte fassen konnte. Aber sie hatten wie vom Grund eines tiefen Bergsees Erinnerungen aufgewirbelt, die allmählich an die Oberfläche drangen und immer klarer wurden:

Er war fünf Jahre alt. Familienurlaub auf einem Bauernhof. Es gab viele junge Kaninchen. Fasziniert saß er stundenlang vor den Ställen und beobachtete die Kleinen. Aber er wollte sie unbedingt auch streicheln und öffnete irgendwann doch einen der Ställe – was ihm ausdrücklich verboten worden war. Sofort sprangen welche heraus. Sie waren schon viel flinker, als er gedacht hatte. Vergeblich lief er hinter ihnen her, um sie wieder einzufangen. Und dann war da plötzlich dieser große schwarze Hund, fast so groß wie er selbst. In Panik lief er davon, hörte Bellen und leises Quieken. Dann war es wieder still.

Ängstlich schlich er zurück. Der Hund war fort. Am Boden vor den Ställen lagen vier junge Kaninchen. Der Hund hatte ihnen das Genick durchgebissen. Er stand einfach nur da, ohne sich rühren zu können. Dann kamen die Tränen. Er lief los und suchte die Mutter. Die fragte nicht lange, sondern nahm ihn in ihre Arme und ließ ihn sich an ihrer Brust ausweinen. Die wohlige Wärme ihres Körpers spürte er heute noch.

Warum kommen mir seit einiger Zeit so oft ungerufen Kindheitserinnerungen, fragte er sich. Er war jetzt einundfünfzig. War er zu viel allein, nachdem vor drei Jahren seine Ehe in die Brüche gegangen und er nach Heidelberg geflohen war?

Er hatte über Weihnachten bis jetzt freigehabt. Sein ältester Sohn Bernhard, der seit eineinhalb Jahren bei ihm wohnte und an der Uni Geschichte studierte, war nach München gefahren, um die Feiertage mit seinen Geschwistern und der Mutter zu verbringen.

Die freie Zeit war ihm aber nicht gut bekommen. Zwar hatte er viel gelesen, Klavier gespielt, endlich einmal ausgiebig das Kurpfälzische Museum* durchstreift, am zweiten Weihnachtstag den Lohengrin im Nationaltheater Mannheim gesehen, eine beeindruckende Aufführung. Und dennoch: Alles war irgendwie leer und schal geblieben. Bernhard sagte ja immer wieder: „Vadder, du musst wieder heiraten, so geht das nicht weiter mit dir.“ Wahrscheinlich stimmte das ja. Aber wenn es wieder eine Enttäuschung gäbe? Könnte er die noch einmal verkraften?

Seine Gedanken verloren an Klarheit und er fiel noch einmal in einen leichten Schlaf.

Kurz nach sieben sah er das nächste Mal auf seinen Wecker. Musik hören. Auf seinem Nachttisch stand ein kleiner CD-Spieler. Er wühlte in seinen CDs, die ungeordnet auf dem Boden lagen: die drei letzten Mozartsinfonien? Er schüttelte den Kopf. Jetzt nicht. Oder Orgelchoräle von Bach? Naja, Bach geht immer. Er zögerte, wollte die CD schon aus der Hülle nehmen, da fiel sein Blick auf Schuberts Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ in der unvergleichlichen Aufnahme mit dem Alban Berg Quartett1. Das passt jetzt, dachte er, startete die CD, legte sich wieder ins Bett, und es gelang ihm, sich ganz von der Musik gefangen nehmen zu lassen.

Noch lange, nachdem die letzten Töne verklungen waren, blieb er liegen und sann der Frage nach, warum diese schubertschen Klänge, so voller Resignation und Traurigkeit, vom vergeblichen Aufbegehren gegen das Leiden der Welt, ihn immer wieder in ihren Bann zogen. Er fand keine Antwort.

Dafür glaubte er ganz plötzlich zu wissen, woran seine Ehe mit Marion, die doch so schön begonnen hatte, wirklich gescheitert war. Er hatte sie überfordert, hatte von ihr verlangt, was sie nicht geben wollte oder konnte: die voraussetzungslose Geborgenheit, die er als Kind von seiner Mutter erfahren durfte.

Er sprang auf, lief ins Bad und duschte ausgiebig. Dann kochte er einen starken Kaffee und schnitt zwei Scheiben von dem würzigen Bauernbrot ab mit dem uralten Brotmesser, das schon seiner Mutter gute Dienste geleistet hatte. (An die elektrische Brotschneidemaschine, die Marion seinerzeit gekauft hatte, wollte er sich nie gewöhnen.) Er holte den besonders aromatischen Tannenhonig aus der Vorratskammer, Butter aus dem Kühlschrank und ließ es sich erst einmal schmecken.

Nach dem Frühstück ging er ins Wohnzimmer hinüber und setzte sich ans Klavier. Froh, dass wohl noch keiner der anderen Mieter des Hauses aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen war, schlug er ganz unwillkürlich den zweiten Band von Bachs Wohltemperiertem Klavier2 auf und begann zu spielen. Aber schon nach der zweiten Fuge, der in c-Moll, hielt er inne, schüttelte unzufrieden den Kopf und brummte vor sich hin: „Man kann doch nicht immer nur Bach spielen.“

Er stöberte in seinem Notenregal, blätterte in Chopins Etüden und den sieben Bänden von Schumanns Klaviermusik, den Klaviersonaten von Mozart und Beethoven, konnte sich aber nicht entscheiden. Da fiel sein Blick auf den zweiten Band der Schubertsonaten. Die Klänge von vorhin waren wieder in seinem Ohr.

Er legte die Noten aufs Klavier, blätterte ein wenig darin und hatte dann den Anfang der großen B-Dur Sonate vor sich. Sie gehörte zu den wenigen nicht von Bach stammenden Werken, die er auch in den vergangenen Jahren immer wieder gespielt hatte.

Er wusste um ihre Besonderheit. Vollendet hatte Schubert sie wenige Wochen, bevor er starb, einunddreißigjährig, an den Folgen der Syphilis.

Travniczek begann mit der weit ausschwingenden, in vollen Akkorden ausharmonisierten Eröffnungsmelodie, untermalt mit der klopfenden Wiederholung des fast immer gleichen Tons. Das Schlagen eines beunruhigten Herzens? Unendliche Traurigkeit, ja vollständige Resignation hörte er aus diesen Anfangstakten, doch die Sonate stand in Dur, und Dur drückte ja normalerweise Freude und Lebendigkeit, Übermut oder Triumph aus. Aber bei Schubert? Travniczek erschien dieses Dur wie ein Einverständnis damit, dass alles vorbei war. Der Lebenswille war gebrochen. Nur ein letztes Mal noch sollte Schönheit die Welt verklären. Da war sie, jene einmalige Fähigkeit Schuberts, so in Dur zu schreiben, dass es wie gesteigertes Moll klang.

Nach dieser ersten Phrase hielt die Musik plötzlich an. Sollte man dem Gehörten einfach nur nachsinnen? Doch der Schönheit folgte die Bedrohung: Einen Triller in ganz tiefer Lage so leise wie möglich zu spielen empfand er wie einen unheimlichen, fernen Donner, der ein Unheil ankündigte, dem niemand würde entkommen können. Dann war es still – Fermatenpause. Und als ob nichts geschehen wäre, begann es wieder von vorne, dieselbe Melodie erst ganz am Schluss etwas abgewandelt, das Donnergrollen des Trillers, etwas höher liegend, also nicht mehr ganz so bedrohlich.

Doch so konnte es nicht weitergehen. Fast übergangslos ein Ruck abwärts in eine weit entfernte Tonart (Ges-Dur). Das klang wie Flucht. Ein drittes Mal dieselbe Melodie, aber in völlig anderem Gewand. Schnelle Spielfiguren in der Begleitung. Die Musik nahm jetzt Energie auf, fand Travniczek, schien endlich auf ein Ziel zuzusteuern. Doch was geschah dann wirklich? Die Melodie zerfaserte in Dreiklangsbrechungen und virtuose Spielfiguren. Aber es ging wenigstens vorwärts. Akkordballungen steigerten die Klangintensität. Auf zu neuen Ufern! Aber dann: Es gab nichts Neues, sondern die bekannte Anfangsmelodie, nur jetzt sehr viel lauter, kraftvoller zu spielen. …

Das Klingeln an der Wohnungstür unterbrach sein Spiel.

Mürrisch stand er auf.

„Wer ist denn das jetzt um diese Zeit? Wahrscheinlich der Postbote.“

Er ging an die Wohnungstür und betätigte den Türöffner. Er hörte stolpernde, schwere Schritte und keuchenden Atem. Ein alter Mann in einem abgetragenen Wintermantel kam mit gebeugtem Rücken die Treppe hoch. Seine leicht gelockten weißen Haare hingen ihm wirr ins tief gefurchte Gesicht. Der Vollbart war ungepflegt.

„Maurischat mein Name, Dieter Maurischat“, stellte er sich vor und schüttelte den Schnee vom Mantel. „Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Jetzt gleich. Sie sind meine letzte Hoffnung.“

Ganz gleich, was der alte Mann ihm sagen wollte, auf alle Fälle brauchte er Hilfe, und da konnte er ihn doch nicht im kalten Treppenhaus stehenlassen.

„Langsam, langsam. Jetzt kommen Sie erst einmal weiter“, versuchte er den alten Mann zu beruhigen. Er nahm ihm den Mantel ab und hängte ihn an die Garderobe, führte ihn dann in sein Wohnzimmer und bot ihm einen Platz auf der Couch an.

„Möchten Sie einen Kaffee?“

„Nein, danke, ich bin schon so nervös, da macht meine Pumpe nicht mit. Aber ein Glas Wasser, wenn es nicht zu viel Umstände macht.“

„Ach, woher.“

Travniczek holte eine Flasche Mineralwasser nebst zwei Gläsern aus der Küche und setzte sich ihm gegenüber auf einen Sessel.

„Was erregt Sie denn so?“

Der alte Mann brauchte lange, ehe er mit gepresster Stimme begann: „Mein Sohn …“ Seine Hände zitterten. „Mein Sohn … er wird … in einigen Tagen … aus dem Faulen Pelz* entlassen.“

Maurischat atmete flach und hektisch. Travniczek ließ ihm viel Zeit, ehe er dann vorsichtig nachfragte: „Weswegen ist er denn in Haft?“

Da ballte der Alte die Fäuste.

„Das ist es ja! Wegen nichts! Wegen rein gar nichts! Zehn Jahre! Und jetzt ist alles kaputt.“

Travniczek merkte gar nicht, wie sehr ihn die Verzweiflung des alten Mannes berührte. Vorsichtig und ruhig fragte er weiter: „Zehn Jahre … was soll Ihr Sohn denn verbrochen haben?“

Der Alte konnte nicht sofort antworten. Er kämpfte mit den Tränen.

„Er soll … seine Freundin umgebracht haben“, sagte er leise mit Kopfschütteln. „Aber sie haben nicht einmal die Leiche gefunden.“

„Und Sie glauben also, dass Ihr Sohn unschuldig ist?“

„Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wissen Sie, Berit war ein wunderbares Mädchen. Meine Frau und ich waren so froh über diese Beziehung. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Es ist völlig undenkbar, dass er ihr irgendetwas hätte antun können. Er war doch so glücklich ...“

Jetzt konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten.

„Lassen Sie sich Zeit. Versuchen Sie, der Reihe nach zu erzählen, wie alles gekommen ist.“

Der alte Mann wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen.

„Also, alles fing an vor jetzt zwölf Jahren, an einem schönen Sommerabend. Berit wollte da noch einmal Wolfgang besuchen und ist so gegen halb acht von zu Hause weggegangen – sie wohnte damals in Heiligkreuzsteinach* und brauchte zu Fuß etwa zwanzig Minuten. ... Aber sie ist nie bei uns angekommen.“

„Sorry, wenn ich unterbreche. Wo wohnen Sie selbst?“

„Hab ich das noch nicht gesagt? In Waldesruh.“

„Waldesruh? Wo liegt das?“

„In der Nähe von Heiligkreuzsteinach*. Es ist nur ein kleines Dorf, hat gerade mal hundertfünfzig Einwohner.“

„Oh, in der Gegend habe ich einmal sehr unangenehme Erfahrungen gemacht.“

Maurischat sah ihn fragend an.

„Das zu erzählen würde jetzt sicher zu weit führen. Vielleicht nur so viel: Ich bin damals dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen.3 Aber jetzt erzählen Sie doch bitte weiter.“

„Also, wo war ich? … Ach ja, Berit war also nicht bei uns angekommen. Wolfgang hat dann natürlich bei ihr zu Hause angerufen, aber sie hat sich nicht gemeldet.“

„Was war mit ihren Eltern? Konnten Sie die nicht erreichen?“

„Nein, ihre Mutter war für ein paar Tage weggefahren und der Vater war einige Wochen vorher ausgezogen. Es hatte da wohl einen fürchterlichen Ehestreit gegeben. Näheres darüber weiß ich nicht.“

Maurischat war ins Schwitzen gekommen. Er zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann fuhr er fort: „Wolfgang ist dann nach Heiligkreuzsteinach gelaufen, aber es war alles dunkel. Da war niemand. Später, es muss so um halb elf gewesen sein, wollte ich dann bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber der Polizist hat mich nicht ernst genommen und von oben herab belehren wollen. Jugendliche verschwänden oft mal eine Weile, hat der gemeint. Das sei in diesem Alter ganz normal. Berit würde schon wieder auftauchen. Wenn nicht, sollte ich dann am nächsten Morgen auf die Polizeiwache kommen.

Ich habe mich darauf eingelassen, leider. Als ich dann am nächsten Morgen zur Polizei fahren wollte, war unser Auto plötzlich weg. Das war schon merkwürdig, aber ich sah zuerst keine Verbindung zu Berits Verschwinden.

Die Polizei wollte immer noch nichts unternehmen. Erst einen Tag später haben die endlich begriffen, dass Berit tatsächlich verschwunden war und ein Verbrechen vorliegen könnte. Sie suchten dann mit mehreren Hundertschaften im weiten Umkreis. Nichts.

Nach zwei Tagen haben sie dann unser Auto gefunden, im Wald in der Nähe von Mosbach*, wenn Sie wissen, wo das ist. Auf dem Beifahrersitz war ein riesiger Blutfleck. Sie fanden heraus, dass der eindeutig von Berit stammte.“

Maurischats Stimme war schon bei den letzten Sätzen heiser und brüchig geworden. Jetzt konnte er nicht mehr weiter. Fast unverständlich murmelte er vor sich hin:

„Entschuldigen Sie … aber … es ist … zu schwer … warum … warum … musste dieses wunderbare Mädchen sterben? … Das ist so ungerecht … so ungerecht … und jetzt ist … alles vorbei …“

Travniczek wollte den alten Mann irgendwie beruhigen. Aber er fand nicht die richtigen Worte. Er wartete lange, ehe er fragte: „Herr Maurischat, wie ging es dann weiter?“

Der alte Mann schreckte auf, als ob er gar nicht mehr genau wüsste, wo er sich befand.

„Entschuldigen Sie … ich will es versuchen … Da waren dann plötzlich zwei Zeugen, die gesehen haben wollten, wie Wolfgang und Berit mit dem Auto gegen 20 Uhr von Waldesruh in Richtung Heiligkreuzsteinach weggefahren sind. Die haben aber auf jeden Fall gelogen, denn Wolfgang war die ganze Zeit zu Hause gewesen. Einer der Zeugen behauptete dann sogar, die Beziehung zwischen Wolfgang und Berit sei schon zu Ende gewesen. Vierzehn Tage vor ihrem Verschwinden hätte sie mit ihm geschlafen und wäre seitdem seine Freundin gewesen. An dem Abend ihres Verschwindens habe sie Wolfgang sagen wollen, es sei vorbei. Aber auch das war gelogen.“

„Wer waren die Zeugen?“

„Adalbert und Waldemar Schittenhelm, Sohn und Neffe von Ansgar Schittenhelm, dem reichsten Mann im Ort.“

„Und der hat gute Verbindungen?“

„Mit Sicherheit.“

„Sagen Sie, wie alt ist Ihr Sohn eigentlich?“

„Er wird im April zweiunddreißig.“

„Und wie alt war Berit, als sie verschwand?“

„Sechzehn. Aber für ihr Alter seelisch schon sehr reif.“

„Wie lange bestand die Beziehung zu Berit?“

„Etwa ein Jahr.“

„Hatte Ihr Sohn vor Berit schon andere feste Beziehungen?“

„Soweit ich weiß, gab es da außer der einen oder anderen Schwärmerei nichts Ernstes.“

„Eine Frage noch, die Sie mir bitte nicht übelnehmen: Wäre es nicht möglich, dass Berit noch vor ihrem Verschwinden tatsächlich mit dem einen Zeugen zusammen war und dass Sie und Ihr Sohn das nur noch nicht mitbekommen hatten? Manche Jugendliche wechseln heutzutage ja oft recht schnell ihre Partner.“

„Ich halte das für ausgeschlossen. Denn dieser Waldemar ist einfach, entschuldigen Sie, ein arrogantes Arschloch. Mit dem hätte sich Berit nie eingelassen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.“

„Wenn wir mal davon ausgehen, dass Ihr Sohn Berit nicht getötet hat, haben Sie irgendeine Vermutung, eine Ahnung oder gar einen konkreten Verdacht, was wirklich passiert sein könnte?“

Der Alte schwieg eine Weile und sagte dann: „Wissen Sie, darüber denke ich seit zwölf Jahren nach, Tag für Tag, und auch Nacht für Nacht. Ich habe zig Szenarien entworfen und alle wieder verworfen, weil ich sie dann doch für unmöglich hielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der alte Schittenhelm da seine Hand im Spiel hatte, obwohl ich überhaupt nicht sagen kann, warum. – Herr Travniczek, Sie müssen mir helfen. Mein Sohn ist unschuldig. Wie soll er weiterleben mit dem Makel eines Mörders?“

Travniczek war geneigt, dem Mann zu glauben. Er versuchte eine Weile ruhig nachzudenken. Dann sagte er: „Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie recht haben. Ich muss Ihnen aber leider sagen: Wenn es nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt, wird es schwer, den Fall neu aufzurollen. Das Beste wäre sicher, Sie suchen sich einen guten Anwalt.“

Der alte Mann lachte bitter. „Einen guten Anwalt? Und von was soll ich den bezahlen? Ich bin froh, wenn ich einigermaßen über die Runden komme, ohne Hartz IV beantragen zu müssen. Wissen Sie, meine Frau hat das alles nicht verkraftet. Wir wurden ja auch noch wegen Beihilfe mit angeklagt und mussten froh sein, dass wir mit einer Bewährungsstrafe davongekommen sind. Ein Jahr nach dem Prozess wurde sie krank. Magenkrebs. Ich habe alles, was ich an Geld hatte, in verschiedenste Behandlungen gesteckt – umsonst. Zwei Jahre nach der Diagnose ist meine Frau gestorben.“

Maurischat schluckte wieder mehrmals und fügte dann hinzu: „Ich war kurz davor, mich auch davonzumachen. Was mich zurückhielt: Mein Sohn braucht mich doch, wenn er wieder draußen ist.“

Schon während des ganzen Gesprächs hatte Travniczek immer wieder Mühe, Klangfetzen der Schubertsonate aus seinem Bewusstsein zu vertreiben, die ihn vom genauen Zuhören abhielten. Und jetzt war da plötzlich die doch eigentlich abwegige Frage: Konnte es Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt mit der Geschichte des alten Maurischat konfrontiert wurde, da er mit dem Studium der Schubertsonate begann?

Auf jeden Fall war er fest entschlossen, diesem Mann zu helfen, auch wenn es eigentlich nicht sein Job war und es sicher sehr schwierig werden würde. Und er wusste jetzt schon, dass er dabei ohne weiteres auch Dinge tun würde, die er nach der Dienstvorschrift eigentlich nicht tun durfte.

„Also, Herr Maurischat, ich kann Ihnen jetzt erst einmal Folgendes anbieten. Ich werde mir morgen die Akte von dem Fall besorgen. Dann sehe ich, ob es irgendwelche Verfahrensfehler gegeben hat. Das nehme ich fast an. Sie müssen wissen, dass man jemanden ohne Leiche und Geständnis wegen Mord oder Totschlag nur verurteilen kann, wenn es ganz schwerwiegende Indizien gibt und vor allem nichts, was den Täter offensichtlich entlastet.“

Das Gesicht des alten Mannes hellte sich auf: „Sie glauben also, etwas machen zu können?“

„Vorsicht, nicht zu schnell. Ich kann jetzt noch gar nichts sagen. Und, … wann wird Ihr Sohn aus der Haft entlassen?“

„Am Tag nach Neujahr.“

„Gut, dann brauche ich ihn nicht im Gefängnis zu besuchen. Denn – das werden Sie sicher verstehen – bevor ich mich in diesem Fall engagiere, will ich Ihren Sohn persönlich kennenlernen.“

„Ja, natürlich, natürlich versteh ich das. Aber trotzdem haben Sie jetzt schon vielen Dank, dass Sie überhaupt etwas tun wollen. Sie wissen gar nicht, was für eine Last Sie von mir nehmen. Die Beamten damals, die haben mir nie auch nur zugehört. Für die war der Fall von Anfang an klar. Seitdem habe ich kein Vertrauen mehr in die Polizei.“

„Und da kommen Sie zu mir? Ich bin doch auch Polizist.“

„Aber Sie wurden mir als jemand geschildert, der zuhört. Das tun doch die meisten Ihrer Kollegen eher nicht.“

„Na ja, unsere Arbeit ist auch nicht immer leicht. Aber eine letzte Frage noch: Haben Sie zufällig ein Foto von Ihrem Sohn bei sich?“

„Nein. Es gibt gar kein Aktuelles.“

„Ist ja verständlich.“

„Dann will ich Sie jetzt nicht länger stören und mich verabschieden.“

Als Maurischat gegangen war, ließ Travniczek sich auf die Couch fallen und schloss die Augen. Unschuldig im Gefängnis, das musste mit das Schlimmste sein, was einem Menschen passieren konnte. Das Leben war dann zerstört. Er war froh und dankbar, dass er, soweit ihm bekannt war, noch nie zu einer solchen Katastrophe beigetragen hatte.

Aber war Wolfgang Maurischat wirklich unschuldig? Noch kannte er ihn nicht. Doch sein Instinkt sagte ihm, dass in dem Prozess nicht alles korrekt gelaufen war. Sollte er nicht gleich losfahren, um sich die Akte anzusehen? Besser nicht. Das wäre zu auffällig. Noch brauchte niemand zu wissen, dass er sich für diesen mehr als zehn Jahre alten Fall interessierte.

Er setzte sich wieder ans Klavier und spielte die ganze Schubertsonate von Anfang bis Ende. Nahm hier ein Fieberkranker am Rande des Wahnsinns Abschied vom Leben, das doch hätte noch so schön werden sollen?

Noch lange nach dem Schlussakkord blieb er am Klavier sitzen und sann den Klängen nach. Merkwürdig. Dieser Wolfgang Maurischat war genauso alt wie Schubert, als er starb.

Plötzlich merkte er, wie hungrig er war. Er hatte vollkommen das Zeitgefühl verloren. Ein Lokal aufsuchen? Dazu war ihm das Wetter zu schlecht. Er ging in die Küche und inspizierte seinen Kühlschrank. Viel war nicht mehr da, denn eigentlich hatte er heute einkaufen wollen. Doch daraus würde jetzt auch nichts mehr werden. Er fand noch ein großes Stück Greyerzer Käse und eine noch fast volle Flasche Grünen Veltliner. Das ist doch jetzt gerade das Richtige, dachte er, schnitt sich noch zwei dicke Scheiben vom Bauernbrot ab und trug seine Schätze ins Wohnzimmer. Als Tafelmusik startete er eine CD mit frühen Sinfonien von Joseph Haydn.

Er aß mit großem Appetit und genoss die wohlige Wärme, die das erste Glas Wein in ihm verbreitete. Bald waren Brot und Käse verzehrt, und vom Grünen Veltliner würde sicher auch nichts übrigbleiben.

Tagebuch - 27.12.

Was war besonders schlimm? Da fällt mir als erstes diese Geschichte ein. Zu meinem siebten Geburtstag schenkte mir Tante Arabella einen jungen Dackel. Vater wollte aber keinen Hund im Haus. „Hunde machen Dreck“, sagte er. Aber er konnte Tante Arabella nicht von dem Geschenk abbringen. Das machte ihn wütend. Ich hab mich wahnsinnig über den Hund gefreut. Am Abend sagte Vater streng zu mir: „Du bist mir dafür verantwortlich, daß der Hund keinen Dreck macht. Wenn du das nicht schaffst, muß ich dich bestrafen. Das siehst du doch ein.“

Zwei Tage ging alles gut, dann lag morgens ein Häufchen auf dem Perserteppich im Wohnzimmer. Natürlich war Vater wütend. Er kam in mein Zimmer und schrie mich an. „Du hast nicht aufgepaßt!“ Er riß mir Waldi, so hatte ich ihn genannt, aus den Armen und drückte ihn brutal an sich. Er griff ihm unter das Kinn und drückte den Kopf ganz langsam nach oben gegen den Rücken. Waldi jaulte und strampelte heftig. Aber es half ihm nichts. Ich hörte ein Knacken und Waldi bewegte sich nicht mehr. Vater ließ ihn einfach auf den Boden fallen und ging, ohne noch etwas zu sagen, aus dem Zimmer. Aber dann drehte er sich doch noch einmal um und sagte: „Daß du mir ja nichts Tante Arabella erzählst!“

5

Da war dieser Mann, klein, abgemagert, aber noch jung. Er starrte mit weit aufgerissenen Augen in einen großen Spiegel, der einen Sprung hatte. Wie schütter sein schwarzes Haar geworden war! Er erschrak, als er merkte, dass es büschelweise ausfiel, wenn er nur mit den Händen hindurchfuhr. Fing an zu schreien, das Gesicht schmerzverzerrt.

Andere standen um ihn herum und glotzten ihn nur blöde an. Warum stehen sie alle nur da und tun nichts? Warum hilft niemand diesem Mann? Warum lassen sie ihn einfach schreien?

Also musste er ihm helfen. Er wollte loslaufen. Aber seine Beine wollten nicht. Warum nicht? Jemand hielt ihn fest. Aber wer? Er konnte ihn nicht sehen.

Warum hältst du mich fest? Ich muss doch helfen!

Die Schreie des jungen Mannes – aber das waren doch gar keine Schreie – das war Musik – Lieder – eigentlich wunderschön – aber – der Mann schrie statt zu singen –

„Ich träumte von Lieb um Liebe“4 – schrie der Mann – was hatte er erlebt – er wird sterben müssen – aber er war doch viel zu jung – hatte doch noch kaum gelebt – – –

Mit einem Mal war da ein junges Mädchen bei ihm – höchstens fünfzehn … blond – wunderschön – war es die kleine Schwester des Mannes? – Sie wollte ihn trösten – ihm geben, wonach er schrie –

Ungläubig starrte er sie an – er stieß sie weg – wollte sich nicht helfen lassen – schrie weiter – „Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe ...“ – – –

nein … nein … er … er musste ihm endlich helfen – überall lief der Schweiß – aber seine Beine bewegten sich einfach nicht – – –

du ewig schreiender Mann – meine Kraft ist zu gering – ich kann dich nicht erreichen – – –

doch der Mann schrie weiter – immer noch lauter – „Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum …“ – –

es war unerträglich – das musste endlich aufhören –

du Mann – versteh doch – ich kann dir nicht helfen – ich halte dein Schreien nicht mehr aus – – –

plötzlich war da der offene Horizont – dort stand – nur als Silhouette sichtbar – ein alter Mann mit einer Drehorgel – drehte die Leier – winkte ihm freundlich zu – der Alte war zu weit weg – der Orgelklang drang nicht bis zu ihm her – – –

der Alte kam auf ihn zu – woher kannte er ihn – er ging ihm ent-gegen und hörte jetzt die Drehorgel – Lieder aus lange vergangenen Zeiten – – –

das Schreien des Jungen war jetzt weiter entfernt – „Eine Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück!“ – – –

nein – noch nicht sterben – du bist zu jung – ich bin zu jung – –

da stand der Alte vor ihm – er drehte die Leier nicht mehr –

DAS IST DEINE DREHORGEL – ICH HABE SIE FÜR DICH AUFGEHOBEN – NUR SIE KANN HELFEN – – –

der Alte war verschwunden –

und er hörte wieder das Schreien des Jungen – „Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen, willst zu meinen Liedern deine Leier dreh‘n?“ – – –

ja – komm – gehen wir zusammen – – –

aber das war gar kein junger Mann – nein – ein Greis – zahnlos und abgemagert zum Skelett – – –

wo bin ich hier hingeraten – wo bin ich hier bloß hingeraten – –

„Sag mal, was ist denn los mit dir?“

Mit einem Mal waren die Bilder weg. Travniczek blinzelte und sah in das etwas verdutzte Gesicht von Bernhard, seinem Sohn. War das jetzt Wirklichkeit oder träumte er immer noch? Der wollte doch bis nach Neujahr in München bei seiner Mutter und seinen Geschwistern bleiben.

„Du, Vadder, ich dachte schon, ich muss den Arzt rufen. Du zappelst hier rum, und dann schreist du plötzlich laut. Was ist denn los?“

Der Vater war etwas verwirrt.

„Ich … ich muss wohl irgendwie eingeschlafen sein. Habe wohl geträumt. Irgendwie furchtbar. Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Irgendjemand hat laufend geschrien. Da war auch Musik. Auf jeden Fall war es ein Alptraum.“

Bernhard grinste und deutete auf die leere Flasche Grüner Veltliner.

„Naja, kein Wunder. Alleine saufen, und das noch am helllichten Tag, das ist der Anfang vom Alkoholismus.“

„Jetzt lass mal“, versuchte sich der Senior zu wehren. „Ich hatte heute Morgen Besuch von einem sehr eigenartigen Menschen. Der hat mich etwas durcheinandergebracht. Wenn die Geschichte, die der mir erzählt hat, auch nur annähernd stimmt …“

„Arbeit?“

„Weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall scheint es ein Trauerspiel erster Ordnung zu sein. … Aber jetzt sag du mal, warum bist du denn schon da, und noch dazu, ohne dich vorher anzukündigen? Du wolltest doch über Neujahr bleiben.“

Bernhards Miene verfinsterte sich. Er ließ sich in einen Sessel fallen und sagte dann missmutig: „Ja, wollte ich. Aber … irgendwie ging‘s nicht mehr. Heute ganz früh bin ich einfach los zum Bahnhof. Alle haben noch gepennt.“

„Was war denn so schlimm?“

Bernhard überlegte eine Weile.

„Eigentlich alles. Vor allem dieser Florian – das Wort Stiefvater bekomme ich irgendwie nicht über die Lippen – weißt du, der ist einfach … ein Arsch mit Ohren.“

„Geht‘s auch genauer?“

„Aha, der Herr Kommissar will mich verhören.“

„Berufskrankheit.“

Bernhard überlegte kurz und machte dann einen auf Psychologen. „Also, wenn ich das richtig sehe, will der einfach nicht akzeptieren, dass wir drei Kinder ihn nicht laufend vor Begeisterung umarmen. Mutter hat ihm sicherlich geklagt, wie sehr du uns Kinder vernachlässigt hast. Und jetzt spielt er ständig den fürsorglichen Vater, der sich um uns kümmert. Er ist richtig verletzt, dass wir das nicht zu schätzen wissen.“

„Aber das Baby ist doch wenigstens süß?“

Bernhard lachte sarkastisch.

„Ja, schon. Babys sind ja immer süß. Aber kleiner Bruder? Nee, das ist für mich ein fremdes Kind.“

„Und wie sieht es mit Julia aus? Sie hat ja seit Monaten nicht mehr mit mir reden wollen.“