Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dieses spannende Buch erzählt von den Erlebnissen und Eindrücken der Alja Rachmanowa, geboren als Alexandra Galina Djuragina, verheiratet mit dem Österreicher Arnulf von Hoyer. Das Ehepaar musste 1925 mit seinem damals drei Jahre alten Sohn Jurka Russland aus politischen Gründen verlassen. Völlig mittellos in Wien angekommen, gelingt es der Familie mit Hilfe eines Freundes, ein Milchgeschäft zu erwerben. Alja, die in Russland eine akademische Laufbahn begonnen hatte, verdient nun als "Milchfrau" den Unterhalt für die Familie, während ihr Mann an der Wiener Universität alle in Russland absolvierten Prüfungen wiederholen muss. Die Erinnerungen der Alexandra von Hoyer dürfen als Milieustudie ersten Ranges bezeichnet werden; sie geben nicht nur Einblick in die mühevolle Tätigkeit einer Wiener "Greislerin" jener Tage, sondern gleichzeitig Zeugnis dieser von Unsicherheit und Armut geprägten Zeit: "Eine Semmel auf Kredit". Das Mosaik von Schicksalen beeindruckt mehr als jede abstrakte historische Analyse. Fabrikarbeiterinnen, Kriegsgefangene, Mütter unehelicher Kinder - deren Situation in dieser Zeit besonders krass war - Prostituierte und Trinker sind Aljas armselige Kunden, die aus ihrem Leben erzählen. Die Briefe der Mutter aus Russland und Aljas Träume zeichnen die Situation in der verlorenen Heimat und die Sehnsucht nach ihr. Die in der Form eines Tagebuchs geführten Aufzeichnungen reichen vom Juli 1925 bis zum August 1930. Otmar, wie Alja ihren Mann im Buch nennt, hat seine Prüfungen abgeschlossen und findet eine Anstellung in Salzburg; das Leben der kleinen Familie wendet sich endlich zum besseren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

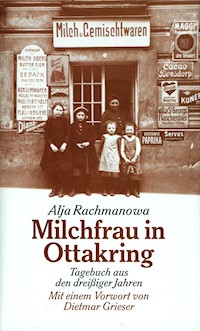

Alja Rachmanowa

Milchfrau in Ottakring

Alja Rachmanowa

Milchfrau inOttakring

Tagebuch ausden dreißiger Jahren

Mit einem Vorwort vonDietmar Grieser

Besuchen Sie uns im Internet unter:www.amalthea.at

Sonderproduktion 3. Auflage 2008

© 1997 by Amalthea Signum Verlag, WienUmschlaggestaltung: Bernd und Christel Kaselow, MünchenUmschlagbild: Photo-Antiquariat H. Seemann, WienHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 10,5/13 Punkt Garamondauf Apple Macintosh in QuarkXPressDruck und Binden: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in GermanyISBN 978-3-85002-923-0eISBN 978-3-90286-239-6

Vorwort

von Dietmar Grieser

Als Mitte der Siebzigerjahre mein Buch »Piroschka, Sorbas & Co.« erschien, mit dem ich den Versuch unternahm, den leibhaftigen Urbildern populärer literarischer Gestalten auf die Spur zu kommen, erreichte mich eine Fülle von Leserpost. Das wunderte mich nicht: Zu erfahren, daß das »Modell« des Knaben Tadzio aus Thomas Manns »Tod in Venedig« als inzwischen verarmter Greis in der Nähe von Warschau vegetierte, daß sich hinter der Teta Linek aus Franz Werfels Roman »Der veruntreute Himmel« niemand anderer als Alma Mahler-Werfels ehemalige Köchin Agnes Huizd versteckte und daß ein Pariser Clochard, der – ohne erkennbares Motiv – im Jänner 1938 ein Messerattentat auf Samuel Beckett verübt hatte, den Dichter zur Figur des Landstreichers Wladimir in dem Theaterstück »Warten auf Godot« inspiriert hat, mußten für Literaturfreunde, die sich für die geheimnisvollen Zusammenhänge von Realität und Fiktion interessieren, Aha-Erlebnisse der besonderen Art sein.

Doch die Briefe, die ich erhielt, bezogen sich fast allesamt auf zwei andere Figuren. Nicht auf Tadzio, Teta und Wladimir. Und auch nicht auf den Milchmann Tewje, den streitbaren Pfarrer Don Camillo oder das Käthchen von Heilbronn.

Sondern auf Theodor Fontanes Effi Briest, deren »Abstammung« von der märkischen Freifrau Else von Ardenne bis dahin ein strenggehütetes Familiengeheimnis gewesen war.

Und auf eine Figur, die in meinem Buch gar nicht vorkam: die »Milchfrau in Ottakring«.

Vor allem ältere Leserinnen aus dem Raum Wien waren es, die mich auf sie aufmerksam machten und mit der Bitte bestürmten, doch auch dieser Spur nachzugehen: Wer verbarg sich hinter dem ominösen Namen? Was ist aus dem »Original« geworden? Hat sie tatsächlich gelebt? Oder lebte sie gar noch?

Was mir an all den »Milchfrau«-Briefen auffiel, war ihr leidenschaftlicher, ihr besonders engagierter Ton. Manche der Schreiberinnen ließen anklingen, welch’ aufwühlende Erfahrung es für sie gewesen sei, vom Schicksal dieser Romangestalt zu hören, mit welcher Erschütterung sie das Buch verschlungen hätten – damals in den Dreißigerjahren. Die »Milchfrau in Ottakring« schien in der Erinnerung ihrer Leserschaft geradezu mythische Züge anzunehmen, Züge einer »Kultfigur«, wie das heute heißt.

Ich wurde hellhörig.

Und mußte zunächst einmal zugeben, daß mir der Name absolut nichts sagte. Ich wußte von keiner »Milchfrau in Ottakring«, hatte das Buch nie gelesen, von seiner Autorin nie gehört.

Eine Wiener Vorstadtlegende? Ein weiblicher Weinheber? Ein früher Vorgänger von Ernst Hinterbergers Mundl-Story »Ein echter Wiener geht nicht unter«?

Ich ging also daran, mir das Buch zu beschaffen, es kritisch zu prüfen.

Doch da fingen die Schwierigkeiten schon an: Es war nicht aufzutreiben! Im Buchhandel war es seit langem vergriffen, aus den Bibliotheken war es ausgemustert, in den Antiquariaten setzte man mich auf die Warteliste. Und die wenigen unter meinen Bekannten, die es besaßen, mochten es nicht hergeben, hüteten es wie einen kostbaren Schatz.

Nach und nach klärte sich auf, wieso diese »Milchfrau in Ottakring« zu einer solchen Rarität geworden war: Das Werk war zweimal von Amts wegen aus dem Verkehr gezogen worden. Zuerst von den Nationalsozialisten, die der Autorin – ihrer religiösen Grundhaltung wegen – den Zutritt zur Reichsschrifttumskammer verwehrt hatten. Und nach 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht. Während es für vom NS-Regime verfolgte Schriftsteller der Regelfall war, daß sie mit dem Zusammenbruch des Tausendjährigen Reiches umso triumphaler auf den Buchmarkt zurückkehrten, blieb bei Alja Rachmanowa (so der Name der »Milchfrau«-Autorin) der Bann auch nach dem Krieg aufrecht: Erst 1950 ließen die Sowjets von ihrem »Njet« ab.

Was mochte es sein, das diese Exilrussin und österreichische Neubürgerin Alja Rachmanowa so gefährlich machte? Wie kam es, daß sie mit ihren Büchern quasi zwischen allen Stühlen saß?

Die Lektüre gab darüber rasch Aufschluß. Denn inzwischen war es mir gelungen, ein antiquarisches Exemplar der »Milchfrau« zu ergattern – sogar in vorzüglicher Kassettenausstattung: zusammen mit den beiden vorangegangenen Rachmanowa-Titeln »Studenten, Liebe, Tscheka und Tod« sowie »Ehen im roten Sturm«.

Mein erster Eindruck: Kein »Zauberberg«, keine »Strudlhofstiege«. Jedenfalls nichts, was sich der hohen Literatur zuschlagen ließ. Doch das sollte für mich kein Problem sein: In meinem Kunstbegriff hatte neben dem Erhaben-Elitären immer auch das Einfache und Wildwüchsige seinen festen Platz. Und das war diese »Milchfrau in Ottakring« par excellence: ein Stück erlebter Zeitgeschichte, ein Passionsdrama von höchster Authentizität, ein »document humain« ersten Ranges. Was Jahrzehnte später – vor allem im Zuge der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit – auch auf dem Buchmarkt einen Boom auslösen sollte, war hier – am Beispiel einer Frau, die sich mit den Ihren, aus der bolschewistisch gewordenen Heimat vertrieben, im Österreich der späten Zwanzigerjahre heroisch durchs Leben schlug – aufs packendste vorweggenommen. Und vorweggenommen war auch die in den Achtzigerjahren in Mode kommende Protokoll-Literatur, die sich der löblichen Aufgabe unterzog, den ganz normalen Alltag des sogenannten kleinen Mannes für künftige Zeiten und Generationen festzuhalten, von Helfern per Tonband eingefangen, niedergeschrieben und in Form gebracht.

Davon konnte freilich bei Alja Rachmanowa und der »Milchfrau in Ottakring« keine Rede sein. Hier war nichts »normal«, hier war keine unbeholfene Zeitzeugin ins Verhör genommen worden, hier war kein schriftstellerischer Laie am Werk. Sondern ein Profi, dem man allenfalls Naivität anlasten konnte, hausbackenen Stil mit Neigung zu Pathetik und Schwulst. Aber konnten solche beckmesserisch-ästhetisierenden Einwände ernstlich ins Gewicht fallen angesichts der Dramatik dieses Frauenschicksals?

Während ich mich also noch von dem immensen Sog, der von diesen 332 Seiten Tagebuchaufzeichnungen ausging, in die Lektüre der »Milchfrau« hineinziehen ließ, trafen mit der Post laufend weitere Leserzuschriften ein: Es meldeten sich Leute, die in jungen Jahren Alja Rachmanowa selber begegnet, die bei ihrem Mann, dem aus Salzburg stammenden Deutschprofessor Arnulf Hoyer, in die Schule gegangen oder die zusammen mit ihrem Sohn Jurka in den Krieg gezogen waren. Und dann schließlich die elektrisierende Nachricht aus der Schweiz: Alja Rachmanowa lebt! Zurückgezogen, hochbetagt und sterbenskrank. Aber: Sie lebt.

Ich beschaffte mir die Adresse, die Telefonnummer: Ettenhausen im Kanton Thurgau. Doch ein Kontakt kam nicht mehr zustande – auch später nicht: Die mittlerweile fast Neunzigjährige hob den Hörer nicht ab, ließ seit längerem alle Post unbeantwortet, war für jeden Handgriff auf die Pflegerin aus dem Nachbarhaus angewiesen. In deren Armen hauchte die »Milchfrau in Ottakring« am 11. Februar 1991 ihr Leben aus, viereinhalb Monate vorm 93. Geburtstag. Der Leichnam wurde aus der Schweiz, ihrer vierten und letzten, in ihre dritte Wahlheimat Salzburg überführt, und auf dem dortigen Kommunalfriedhof haben sie und die Ihren ihr Grab.

Wer war diese Alja Rachmanowa?

Perm ist eine Industriestadt im mittleren Ural und zählt heute über eine Million Einwohner (zwischen 1940 und 1957 war sie auf den Namen eines der Mächtigsten der sowjetischen Herrscherriege umgetauft: Molotow). Hier kommt am 27. Juni 1898 Alexandra Galina Djuragina zur Welt – das Pseudonym Alja Rachmanowa, unter dem sie über dreißig Jahre später berühmt werden wird, legt sie sich im österreichischen Exil zu, um die in der russischen Heimat Verbliebenen ihrer Sippe nicht zu gefährden.

Wohlbehütet und in großbürgerlichem Luxus wächst sie auf, ihr Vater ist ein angesehener Arzt, um den Elementarunterricht kümmert sich die Mutter – eine gebildete Frau, die es ihr Leben lang beklagen wird, keine Universität besucht zu haben. Dafür wären zu jener Zeit nur Moskau und St. Petersburg in Betracht gekommen, und die 2000 Kilometer Anreise – zum Teil noch zu Pferd! – waren einem auch noch so emanzipierten Mädchen schwerlich zuzumuten.

Noch bevor Alexandra mit achtzehn das Gymnasium verläßt, beginnt sie etwas, woran sie in ihrem gesamten ferneren Leben festhalten wird: Sie führt Tagebuch. Und hat dabei bald alle Hände voll zu tun: Mehr als andere Familien sehen sich die Djuragins in die politischen Umwälzungen jener Tage hineingezogen. Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, Klassenkampf, der Terror der »Tscheka« (der geheimen Staatspolizei). Zweimal wird Alexandras Vater von den Bolschewisten verhaftet und eingesperrt, als gebrochener und vor der Zeit gealterter Mann kehrt er zu seiner Familie zurück, die in der Zwischenzeit aller ihrer Habe enteignet ist und nach Sibirien flieht.

Hier, in Irkutsk, erscheinen ihnen die Bedingungen für einen Neuanfang günstiger als in Perm: Alexandra läßt sich an der Universität einschreiben, studiert (statt ihres ursprünglichen Berufswunsches, der Malerei) Psychologie und Literaturwissenschaft, verdient sich als Assistentin und Bibliothekarin ihr erstes Geld.

Auch im Privatleben scheint’s bestens zu klappen: Alexandra verliebt sich in einen sieben Jahre älteren Mann, der wie sie eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebt, jedoch sein Studium – kriegsbedingt – erst mit mehrjähriger Verspätung aufnehmen kann. Am 7. Februar 1921 wird geheiratet, im Jahr darauf kommt ein Kind zur Welt: Sohn Jurka.

Doch so vollkommen das junge Eheglück scheint – über der Verbindung liegt ein dunkler Schatten: Alexandras Mann ist Österreicher, also ein Fremdling aus ehemaligem Feindesland, vor kurzem erst aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Weiteres Handikap in der inzwischen von den Bolschewisten ausgerufenen Sowjetunion: Arnulf Hoyer entstammt einer Familie von Aristokraten, ist also in den Augen der neuen Machthaber erst recht ein Klassenfeind. Daß er inzwischen perfekt Russisch spricht, hilft ihm wenig: Ende 1925 wird die dreiköpfige Jungfamilie ohne Angabe von Gründen aus der Sowjetunion ausgewiesen, ohne Papiere und ohne alle Habe über die polnische Grenze abgeschoben. Und vor allem: ohne erkennbares Ziel. Das stenographierte Buchmanuskript, an dem Arnulf die letzte Zeit gearbeitet hat, wandert schon zuvor in die Flammen: Es könnte ihn glatt Kopf und Kragen kosten.

235 Schilling Bargeld haben sie in der Tasche, als Arnulf, Alexandra und der knapp vierjährige Jurka am 17. Dezember 1925 in Wien aus dem Zug klettern. Sie wissen sehr genau, daß sie auch hier, in Arnulfs Geburtsheimat, einen schweren Weg vor sich haben: Für Intellektuelle wie sie ist im selber von Arbeitslosigkeit und Not gebeutelten Österreich dieser Jahre kein Platz.

In einem billigen Hotel in der Laxenburgerstraße verbringen sie die erste Nacht, dann folgen zwei Monate in einem der Barackenquartiere im sogenannten »Negerdörfel«: einem von der »Gesellschaft für Notstandswohnungen« im Bezirk Ottakring errichteten Auffanglager für Obdachlose mit Kleinkindern.

Nächster Schock: Mit den in Rußland abgelegten Prüfungen kann Arnulf Hoyer in Österreich nichts anfangen: Er muß aufs neue die Universität beziehen und seinen gesamten Studiengang wiederholen. Und wovon wird man in der Zwischenzeit leben?

Da kommt Alexandra bei einem der gemeinsamen Streifzüge durch die Stadt der rettende Einfall, es mit dem Betreiben eines kleinen Milchladens zu versuchen, und bei einem seiner alten Freunde aus den Tagen der Kriegsgefangenschaft gelingt es Arnulf wahrhaftig, das dafür erforderliche Startkapital locker zu machen. Mit einem Darlehen von 3500 Schilling ausgerüstet, erwirbt man ein leerstehendes Geschäft in der Hildebrandgasse im Bezirk Währing; die dazugehörige Ein-Zimmer-Wohnung gibt der Familie das nötige Dach überm Kopf. Und während Arnulf sein Universitätsstudium fortsetzt, steht Alexandra hinter dem Verkaufspult und versorgt die Anrainer mit Butter und Milch, mit Käse und Brot.

Als Ausländerin – Alexandra ist nicht nur wegen ihres tatarischen Aussehens ein Fremdkörper, sondern spricht auch nur gebrochen Deutsch – wird sie angefeindet, schikaniert, betrogen. Und zwischendurch auch noch von Wiener Emissären des sowjetischen Geheimdienstes observiert. Aber immerhin: Die kleine Flüchtlingsfamilie aus Sibirien hat ihr leidliches Auskommen. Und vor allem: Die anderthalb Jahre vom Februar 1926 bis zum Juli 1927, die die Akademikerin Alexandra Hoyer geborene Djuragina, als Milchfrau durchsteht, tragen literarische Früchte: Im Zuge der noch 1927 erfolgenden Übersiedlung in Arnulfs Heimatstadt Salzburg kommt man mit dem am selben Ort ansässigen Pustet-Verlag in Kontakt, der sich – ebenso mutig wie weitsichtig – zu einem Projekt bereitfindet, das ab 1931 auf dem österreichischen und bald auch auf dem internationalen Buchmarkt Furore machen wird: Alexandras Tagebuchaufzeichnungen, von ihrem Mann ins Deutsche übersetzt, werden gedruckt! Das Material wird auf drei Bände aufgeteilt: Auf »Studenten, Liebe, Tscheka und Tod« folgen »Ehen im roten Sturm« und »Milchfrau in Ottakring«.

Besonders der Schlußband der Trilogie wird ein Sensationserfolg. Der österreichischen Erstausgabe folgen Übersetzungen in 21 Sprachen, das Autorenpseudonym Alja Rachmanowa wird zum Markenzeichen, Leser in aller Welt (außer in der Sowjetunion) bewundern die explosive Sprachkraft und naive Frische, mit der hier ein heroisches Frauenschicksal dokumentiert ist, und schöpfen daraus Trost und Kraft für die Bewältigung des eigenen Existenzkampfes. Friedrich Hebbels berühmtes Wort »Dies Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält« – hier findet es seine greifbare Bestätigung, exemplifiziert an der Leidens- und Überlebensgeschichte einer in der Heimat ihres Mannes Wurzel schlagenden Neubürgerin, die sich nicht nur nicht unterkriegen läßt, sondern, gestärkt von ihrem christlichen Glauben, hoffnungsvoll in eine mehr als ungewisse Zukunft blickt.

Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind – und mögen es über weite Strecken auch die ärgsten Alpträume sein: 600000 Exemplare sind bis zum Jahr 1938 von der »Milchfrau in Ottakring« abgesetzt. Die Hoyers könnten also bequem von den Tantiemen leben. Doch das widerspräche ihrem Lebensstil: Arnulf hat endlich auch eine Stelle als Gymnasiallehrer gefunden, Alexandra eine Dozentur für Kinderpsychologie. Daneben setzt sie mit stupendem Fleiß ihre Aktivitäten als frischgebackene Erfolgsautorin fort, schreibt Romanbiographien über die Großen ihrer alten Heimat Rußland, über Tolstoj und Dostojewski, über Puschkin und Tschechow, über Turgenjew und Tschaikowskij, über die Mathematikerin Sonja Kowalewski. Ihr Buch »Die Fabrik des neuen Menschen« wird als »bester antibolschewistischer Roman der Gegenwart« mit einem französischen Akademiepreis ausgezeichnet.

Alja Rachmanowas Salzburger Jahre sind also gute Jahre – vielleicht überhaupt die glücklichsten ihres Lebens. Dennoch: Neue Schicksalsschläge bleiben auch jetzt nicht aus. Mit dem Anschluß von 1938 kommt der österreichische Kulturbetrieb unter nationalsozialistische Kuratel: Die tiefreligiöse Exilrussin fällt ihrer engen Kontakte zum katholischen Klerus wegen in Ungnade, ihre Bücher werden aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt. Das hindert die neuen Machthaber jedoch nicht, dieselben Werke, die auf einmal nicht mehr fürs eigene Volk taugen, in späteren Jahren, als sich das Debakel von Stalingrad abzeichnet, ins Russische rückübersetzen zu lassen und ohne Zustimmung der Autorin als antibolschewistisches Propagandainstrument an der deutschen Ostfront einzusetzen. Und was Alexandra Hoyer alias Alja Rachmanowa noch härter trifft: Ihr zur Deutschen Wehrmacht eingezogener Sohn Jurka fällt am 1. April 1945 beim Abwehrkampf gegen die vorrückende Rote Armee im Raum Wiener Neustadt. Der Dreiundzwanzigjährige, Alexandras einziges Kind, hätte wie ihr Vater Arzt werden sollen: als sie nach Kriegsende wieder zur Feder greift, wird ihr erstes Buch dem Andenken an Jurka gewidmet sein: »Einer von vielen«.

Doch der Schreibtisch, an dem sie das Manuskript anfertigt, steht nicht in Salzburg: Neuerliche Verfolgung seitens ihrer ehemaligen Landsleute fürchtend, die nun als Besatzungsmacht in Österreich den Ton angeben, flieht die mittlerweile Siebenundvierzigjährige an der Seite ihres Mannes in die Schweiz und läßt sich (nach einer Zwischenstation in Winterthur) in der kleinen Thurgauer Gemeinde Ettenhausen nieder: nach Sibirien, Wien und Salzburg ihr vierter und letzter Versuch, auf fremdem Boden Fuß zu fassen.

In der Schweiz führen Alexandra und Arnulf Hoyer ein zurückgezogeneres Leben als in Österreich, eine Menagerie abgöttisch geliebter Haustiere soll ihnen das durch den Krieg geraubte einzige Kind ersetzen. Als am 26. September 1970 Arnulf Hoyer nach langem Siechtum stirbt, legt die Witwe, die inzwischen im dreiundsiebzigsten Lebensjahr steht, endgültig den Federhalter aus der Hand: Nicht nur der Lebenspartner ist ihr genommen, sondern auch der unermüdliche Übersetzer ihrer Bücher. Die ihr verbleibenden zwanzig Jahre – Alja Rachmanowa erreicht das gesegnete Alter von fast dreiundneunzig – sind zuletzt von schweren Gebrechen getrübt, und auch ihr schriftstellerisches Werk gerät in Vergessenheit.

Während aber in Wien, fünf Jahre nach ihrem Tod, der »Milchfrau in Ottakring« immerhin noch ein letztes Mal gedacht wird, indem die Kommune am Originalschauplatz des Buches, das Alja Rachmanowa berühmt gemacht hat, eine Erinnerungstafel anbringen läßt (die unter anderem klarstellt, daß die Autorin den authentischen im Bezirk Währing befindlichen Handlungsort aus Gründen literarischer Verfremdung nach Ottakring verlegt hat), geht die Wahlheimat Schweiz mit dem Rachmanowa-Erbe weniger liebevoll um: Das erste, was die Behörde ihrer Wohngemeinde Ettenhausen, der sie den Besitz testamentarisch zugesprochen hat, mit dem Hoyer-Anwesen tut, ist, es zu verhökern, und der neue Eigentümer verfügt den Abriß. Die Luftschutzkompanie des Kantons Thurgau rückt aus, die gesamte Liegenschaft dem Erdboden gleichzumachen.

Alja Rachmanowas Lebensspuren sind ausgelöscht. Was uns an Möglichkeiten der Wiedergutmachung bleibt, ist also nur: ihr schriftstellerisches Werk der Vergessenheit zu entreißen. Die Neuherausgabe der »Milchfrau in Ottakring« ist ein guter erster Schritt dazu.

17. DEZEMBER 1925

Unser Zug kam in der Frühe in Wien an. Otmar nahm unsere beiden Koffer, ich den Knaben. Er war noch recht verschlafen und blickte sich erschrocken um. Wir verließen den Bahnhof mit der Menge, die sich am Ausgange nach allen Seiten zerstreute. Viele wurden von Angehörigen erwartet. Uns erwartete niemand, wir wußten nicht, wohin wir gehen sollten. Wir begaben uns in einen Park in der Nähe des Bahnhofes und setzten uns auf eine Bank, die leicht mit Reif bedeckt war. Ein Gefühl tiefer Einsamkeit erfaßte meine Seele. Von allen Seiten her drang der Lärm der Großstadt auf uns ein, Automobile hupten, und durch den Park liefen Leute, mit Paketchen beladen, einige trugen kleine Tannen. Man fühlte offensichtlich die Nähe des Weihnachtsfestes.

»Mich friert an den Händen!« sagte der Knabe. »Ich will nach Hause!«

Nach Hause! Dieses Wort klang mir sinnwidrig, phantastisch.

»Wir haben im ganzen zweihundertfünfunddreißig Schilling. Wir können nur in ein ganz billiges Hotel gehen«, ließ sich nach einer Weile Otmar vernehmen.

»Ich will essen und mir sind auch schon die Füße ganz abgefroren!« klagte Jurka wieder mit weinerlicher Stimme.

Langsam erhoben wir uns und gingen durch die breite, nüchterne Laxenburgerstraße. Vor einem Gasthof blieben wir stehen und traten nach einiger Überlegung ins Gastzimmer ein. Ein dickes, verschlafenes Weib in einer blauen, schmutzigen Schürze nahm schweigend unsere Bestellung entgegen und brachte uns nach langer Zeit die verlangte Milch. Ein junges Mädchen, ebenso verschlafen wie die Alte, bewegte mit viel Geräusch die Tische, auf denen die umgekehrten Stühle aufgestellt waren.

»Ich will nach Hause, zum Großvater und zur Großmutter!« begann der Knabe zu weinen. »Ich will hier nicht wohnen!«

Nun machten wir uns daran, ein passendes Hotel zu suchen. Auf den Straßen keine Spur von Schnee; ein warmer Wind blies, vereinzelt fielen Regentropfen. Grauer Himmel bedeckte die Stadt. Vor wenigen Tagen noch, in Moskau, hatte es –30 Grad und überall, soweit unsere Augen reichten, Schnee, nichts als Schnee ...

Das Zimmer, das wir in dem nächsten Gasthof mieteten, war ein langer, halbdunkler Raum mit zwei eisernen Betten. Kalt und unfreundlich war es.

Ich legte den Knaben nieder und sofort schlief er ein.

Otmar nahm mich bei der Hand.

»Nun müssen wir überlegen, was wir anfangen sollen«, sagte ich leise. »Es kann nicht sein, daß zwei junge, gesunde Menschen, die arbeiten wollen, untergehen. Geh vielleicht zu deinen Bekannten, die du hier in der Stadt hast, sie werden dir sicher raten können. Ich werde versuchen, zu schreiben. In Rußland hat man mir immer gesagt, ich hätte Talent. Vielleicht kann ich irgendwelche Erzählungen schreiben, irgend etwas über Rußland. Das muß doch die Menschen hier interessieren!«

»Nun, ich bin auch überzeugt, daß ich etwas finden werde«, sagte Otmar mit fester Stimme. »Und ich habe ja dich; da muß alles gut werden.«

Otmar umarmte mich und lange saßen wir schweigend da, auf unser schlaf endes Kind blickend. Wie mager es geworden war und wie schlecht es aussah! Die Krankheit und die lange Reise haben es sehr mitgenommen.

21. DEZEMBER 1925

Wie oft hörte ich von der Mutter die Worte: »Geld kann man verlieren und ein Haus kann man verlieren, aber die Bildung ist ewiges Kapital. Deshalb lasse ich meine Tochter studieren, damit sie nie ohne ein Stück Brot bleiben wird.«

Nun zeigt es sich, daß ich mir mit meiner ganzen Bildung buchstäblich kein Stück Brot verdienen kann. Was habe ich nun davon, daß ich die Universität beendigt habe, daß ich mein ganzes Leben nichts getan habe als gelernt, studiert? Hier im fremden Lande sind alle Dokumente über meine Studien nichts als wertlose Papierfetzen. Und dasselbe ist bei Otmar der Fall. Er wurde bei Ausbruch des Krieges zum Militär einberufen, bevor er noch seine Schlußprüfungen absolvieren konnte. Freilich hat er dann in Rußland alle Prüfungen abgelegt, aber diese haben hier keine Geltung. So muß er jetzt von vorne beginnen; aber wie soll er studieren, wenn er nicht weiß, wovon er morgen sich und seine Familie ernähren wird?

22. DEZEMBER 1925

Otmar ist gerade von einer seiner Wanderungen in die Stadt zurückgekehrt. Müde sitzt er auf dem Bett, in dem der Knabe schläft. Sein Gesichtsausdruck ist hart und traurig. Er ist schon bei allen seinen Bekannten gewesen, aber nichts Tröstliches hat er erfahren. Irgendeine Stelle zu bekommen, ist fast unmöglich, durch literarische Arbeit etwas zu verdienen, ist fast ausgeschlossen. Ein paar Artikel oder Feuilletons würde man ja vielleicht unterbringen können, aber dann wäre es auch damit Schluß. Die Redakteure der Zeitungen wissen ja gar nicht, wohin sie sollen mit den Manuskripten, mit denen sie überschüttet werden.

Und dann, überall braucht man »Protektion«!

Nun, es kann nicht sein, wir müssen Wege finden, um uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe eine Erzählung geschrieben, Otmar soll sie übersetzen und versuchen, sie in einer Zeitung unterzubringen.

23. DEZEMBER 1925

Den ganzen Tag waren wir auf Zimmersuche, fast ganz Wien haben wir durchstreift. Das Hotel kommt uns viel zu teuer, es kostet sechs Schilling pro Tag. Es ist nicht leicht, ein Zimmer zu finden, da die meisten entweder am Ersten oder am Fünfzehnten frei werden. Überdies sind sie für unsere Verhältnisse sehr teuer. Endlich fanden wir etwas halbwegs Passendes bei einem Tierarzt, der keine Praxis hat. Das Zimmer kostet siebzig Schilling im Monat. Da wollen wir nun bleiben, bis wir etwas Billigeres finden.

24. DEZEMBER 1925

In der Wohnung unserer Vermieter herrscht Grabesstille. Er, sie und zwei Kinder sitzen in einem Zimmer beisammen, aber nie hört man sie sprechen oder gar lachen. Sie leben nur vom Zimmervermieten, und das reicht natürlich nicht. Sie sind beide überaus verbittert, und als ich heute in die Küche kam, meinen Tee zu kochen, fragte sie mich:

»Wie konnten Sie nur aus Rußland fortfahren, wo es sich dort so gut lebt? Dort sind die Leute wenigstens frei und es gibt keine Arbeitslosigkeit. Die haben es dort gemacht, wie es sich gehört; sie haben alle Bourgeois aufgehängt und die Proletarier machen, was sie wollen. Wir sind Kommunisten und können es nicht mehr erwarten, bis auch bei uns die Sowejtrepublik kommt. Aber dann werden wir schon dafür sorgen, daß allen Bourgeois die Gurgel durchgeschnitten wird! Alle müssen sie krepieren, alle!«

Während sie sprach, glänzten ihre Augen vor Wut und ihr junges, hübsches Gesichtchen nahm den Ausdruck tierischen Blutdurstes an.

»Nun, erzählen Sie mir doch etwas über Rußland!« bat sie. »Der Gedanke an Rußland ist das einzige, was uns jetzt aufrecht erhält. Das ist der einzige Fleck auf der Erde, an dem der Mensch noch atmen kann!«

»Wann fahren Sie wieder nach Rußland?« mischte sich jetzt der Tierarzt selbst ins Gespräch. »Könnten Sie uns nicht irgendwie helfen, daß wir auch nach Rußland kommen? Sie haben sicher Verbindungen. Wohin muß man sich da überhaupt wenden, wenn man nach Rußland will?«

Ich war starr vor Staunen. Das sind die Leute in einem freien Lande! Bei uns träumt alles von Westeuropa und seiner Freiheit, und hier sehnen sie sich nach Sowjetrußland! Endlich gab mir der Tierarzt folgenden Rat:

»Packen Sie Ihre Sachen zusammen und fahren Sie, solange Ihr Visum noch gilt, zurück nach Rußland. Hier werden Sie keine Arbeit finden. Hier leben nur die Kapitalisten gut, alle anderen müssen vor Hunger sterben. Sehen Sie zum Beispiel mich an: Im Verlaufe eines ganzen Monats habe ich nichts gehabt als einmal eine Katze mit einem verdorbenen Magen. Sagen Sie, kann eine ganze Familie von einer einzigen kranken Katze leben? Ich vermiete das Zimmer; können wir aber mit siebzig Schilling leben? Nein. Also sagen Sie, was man da machen soll? Da kann man eben nur Kommunist sein. Allen Bourgeois muß die Gurgel abgeschnitten werden, anders kann es nicht besser werden!«

25. DEZEMBER 1925

Eine unheimliche Stille herrscht in der Wohnung. Die Familie des Tierarztes sitzt schweigend in ihrem Zimmer ...

»Es muß einen Ausweg geben«, sagte ich zu Otmar. »Sehen wir einmal die Zeitung durch!«

Ich nahm das Zeitungsblatt, nach dem wir unser Zimmer gesucht, in die Hand.

»Hier, eine ganze Menge Ankündigungen! ... Sieh einmal: ›Bei Fleiß und Energie reichliches Monatseinkommen! Notenvertrieb Vienna.› Schau, da könnten wir etwas versuchen! Gehen wir gleich dorthin!«

28. DEZEMBER 1925

Das Erarbeiten des »reichlichen Monatseinkommens« besteht in folgendem: Man bekommt Noten, von deren Erlös man sich einen gewissen Prozentsatz behalten darf. Man muß von Haus zu Haus gehen, um die Noten anzubieten; aber niemand kauft sie, weil sie nichts wert sind.

Um zu »erarbeiten«, wie Jurka sagt, machten wir uns alle drei auf den Weg. Ich wollte Otmar um keinen Preis allein lassen. Was hätte ich auch zu Hause anfangen sollen? In der Wohnung ist es so kalt wie draußen, denn ebensowenig wie unsere Vermieter haben wir Geld, um Kohlen zu kaufen. So ging Otmar ein paar Häuser ab, und wir warteten immer am Eingang auf ihn. Aber alles war umsonst, kein einziges Heft konnte er verkaufen. Müde, hungrig und erfroren kehrten wir endlich nach Hause zurück.

»Werden wir denn jetzt jeden Tag ›erarbeiten‹ gehen?« fragte Jurka besorgt. Wenn er sich nur nicht erkältet!

Nachdem wir für einen Monat das Zimmer vorausbezahlt, bleiben uns wenig mehr als hundert Schilling. Was werden wir beginnen? Was wird aus uns werden?

5. JÄNNER 1926

Was ich gefürchtet habe, ist eingetreten. Jurka ist krank, er hat Fieber und phantasiert. Otmar läuft allein in der Stadt umher, ich sitze bei dem Kinde. Wir haben etwas Kohle gekauft und eingeheizt. Aber diese kleinen Kachelöfen, wie man sie hier in Österreich hat, geben keine Wärme.

Ich kann nicht schlafen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, daß hier in Wien die ganze Nacht hindurch gefahren wird. Ja, ist denn hier überhaupt eine Zeit, in der die Menschen schlafen? –

Ein grauer, langweiliger Morgen. Dichter Regen fällt vom schmutziggrauen Himmel.

Im Zimmer ist es noch halbfinster. In den großen Betten, die so ganz anders sind als unsere russischen, schlafen Otmar und Jurka. Ich blicke auf ihre lieben, ruhigen Gesichter, erforsche meine eigene Seele und stelle mir die Frage, die ich immer und immer auf den Lippen habe: Warum sind wir Feinde des Volkes? Feinde Rußlands?

Für mich existiert Rußland nur mehr in der Nacht. Nur im Traume kommt meine Heimat zu mir, so wie die verstorbene Mutter zum Kinde. Und ich strecke ihm die Hände entgegen. Es scheint mir, ich bin zu Hause, ich beginne den Fluß zu sehen und den Wald, die breiten, langen Straßen unserer Stadt, und ich höre die Leute russisch sprechen. Es wird mir leichter ums Herz, so, wie es mir zu Hause war …

Aber der Lärm der Straße erweckt mich von neuem aus dem Halbschlummer, in den ich hinübergesunken. Ein fremdes Zimmer, fremde Betten, ein fremder Himmel, ein fremdes Haus! Alles fremd! Noch enger schmiege ich mich an Otmar und mein Kind …

9. JÄNNER 1926

Von der Redaktion kam die Antwort, meine Erzählung aus dem russischen Leben könne nicht verwendet werden, sie sei gut geschrieben, aber zu »schwer«. Diese Antwort kränkte mich sehr. Wie soll ich denn aus dem russischen Leben etwas schreiben, das nicht traurig, nicht »schwer« wäre? Können denn die Menschen hier nichts Trauriges, nichts Düsteres ertragen?

12. JÄNNER 1926

Heute ist Otmar erst sehr spät nach Hause gekommen. Von Fenster zu Fenster ging ich und wartete voll Unruhe. Tiefe Stille lag in der ganzen Wohnung, die wortlose Stille der Verzweiflung. Das kranke Kind, die brennende Sorge um unsere Zukunft, das erfüllte mein Herz mit Pein.

Endlich ertönte die Klingel. Ich öffnete die Tür, da stand Otmar. Stürmisch warf ich mich ihm an den Hals, es schien mir, als hätte ich ihn eine ganze Ewigkeit nicht gesehen.

Seine Hände und sein Gesicht waren eiskalt.

»Warum kommst du so spät?« fragte ich. »Warum?«

»Ich bin zu Fuß gegangen. Ich wollte das Geld für die Tramway sparen, um dem Kind einige Süßigkeiten zu kaufen. Da nimm!«

Er reichte mir eine Tüte mit Konfekt, das ich nicht kannte.

»Das ist Eibisch, gegen Husten!«

Er trat ins Zimmer. Wenn er nur wüßte, wie lieb ich ihn hatte in dieser Minute!

13. JÄNNER 1926

Der Knabe hat noch immer hohes Fieber. Er läßt meine Hand nicht aus der seinen und zuckt fortwährend erschreckt zusammen. Im Fieber spricht er fortwährend von Rußland und fleht, man möge ihn wieder nach Rußland zurückschicken.

In diesen Tagen hat sich Otmar schon in verschiedenen Berufen umgesehen, es ist ihm aber noch nicht gelungen, auch nur einen einzigen Schilling zu erarbeiten.

14. JÄNNER 1926

Otmar ist krank, hat Fieber. Er hat sich wohl bei den ewigen Laufereien erkältet.

Wir haben noch 43 Schilling.

17. JÄNNER 1926

»Gehen wir auf die Post!« sagte heute Otmar. »Vielleicht sind Briefe für uns da. Ich habe so ein Gefühl, daß wir von irgendwoher Geld bekommen werden!«

»Aber du hast ja noch Fieber!« protestierte ich. »Und woher sollten wir auch Geld bekommen? Das ist ja eine phantastische Idee!«

Aber es half nichts, Otmar bestand darauf, und so machten wir uns auf den Weg. Um das Geld für die Tramway zu sparen, gingen wir die lange Strecke bis zum Hauptpostamte, wohin wir uns unsere Post von den Eltern schicken lassen, zu Fuß.

Wie ich erwartet, gab mir der Beamte einen Brief aus Rußland, aber als wir gehen wollten, rief er uns nach, es wäre noch etwas da. Nach längerem Suchen übergab er uns eine Geldanweisung. Otmars Kollegen von der Universität haben ihm eine Unterstützung geschickt, unsere Eltern haben auch etwas dazugelegt, und so haben wir jetzt auf einmal 789 Schilling. Ich weinte beinahe vor Freude. Wir sind jetzt wenigstens auf einige Monate gesichert.

1. FEBRUAR 1926

Wir haben ein anderes Zimmer gemietet. Es ist zwar halbdunkel, weil sein einziges Fenster in einen Gang hinausgeht, es kostet aber nur 40 Schilling, und wir müssen sehr sparen.

Ich habe ja schließlich den ganzen Tag über Zeit genug, mit unserem Buben spazierenzugehen, während Otmar sich in der Universitätsbibliothek auf seine Prüfungen vorbereitet oder in der Stadt herumläuft, um Arbeit zu suchen. Mit dem Heizen sind wir mehr als sparsam. Wird es uns im Zimmer zu kalt, so gehen wir auf die Straße, um uns zu wärmen; erfrieren wir dort ganz, so kehren wir wieder zurück und es erscheint uns dann wieder im Zimmer wärmer.

4. FEBRUAR 1926

Heute gingen wir an einem kleinen Geschäft vorbei. Der Besitzer stand mit gespreizten Beinen vor der Tür und rauchte behaglich aus einer kleinen Pfeife. In der Auslage waren Eier, Butter, Käse usw. in schönster Ordnung ausgestellt.

»Weißt du was?« sagte da Otmar. »Das wäre eine Idee, so ein Geschäft! Ich glaube nicht, daß die Arbeit sehr kompliziert wäre. Man hat gleich eine kleine Wohnung dabei, kann billig essen und erübrigt sicher noch Zeit genug für seine eigenen Angelegenheiten.«

»Das ist wirkliche eine Idee!« rief ich aus, in hellem Entzücken. »Ich würde im Geschäft bleiben und du könntest dich dann ruhig auf deine Prüfungen vorbereiten!«

»Nun, gar so entzückt brauchst du gerade nicht zu sein!« warf Otmar ein. »Zu einem Geschäft braucht man Geld, und woher sollen wir es nehmen?«

»Du hast recht«, stimmte ich, plötzlich wieder ganz traurig geworden, zu. »Wer würde dir denn auch etwas leihen? Besonders für ein Geschäft? Wenn du mit deinem Geschäft zugrunde gehst, dann ist das Geld verloren!«

»Freilich ist es so; aber ich habe da einen sehr guten Freund, noch aus der Gefangenschaft«, meinte Otmar nachdenklich. »Ich war bei ihm schon vor einigen Tagen. Er ist ein ganz großartiger Mensch. Vielleicht leiht er mir das nötige Geld!«

6. FEBRUAR 1926

Otmar ging heute zu seinem Freund aus der Gefangenschaft, um ihn um ein Darlehen zu bitten. Ein Geschäft zu haben, das erscheint mir jetzt als das höchste Glück. Ich fühle es ganz deutlich: Ob uns Doktor Walter jetzt das Geld leiht oder nicht, das ist für uns eine Frage auf Leben oder Tod. Wir sind uns jetzt schon klar geworden, daß es für Otmar unmöglich sein wird, irgendeine Anstellung zu finden. Alles ist besetzt, überall eine Menge Arbeitsloser, überall sind wir zu spät daran. Und wir haben keine Protektion, und, das sagt uns hier jeden Tag fast jeder, in Österreich ist ohne Protektion nichts zu erreichen.

Wenn Otmar aus Rußland zurückgekehrt wäre, als alle Kriegsgefangenen heimfuhren, da wäre es anders gewesen; es gab damals alle möglichen Erleichterungen. Heute aber interessiert sich kein Mensch mehr für das Schicksal eines ehemaligen Kriegsgefangenen. Otmar ist freiwillig in Rußland geblieben, auf sein Risiko, und daß man sich in Rußland keine Existenz bauen kann, daran ist ja hier niemand schuld. Überall zuckt man bedauernd die Achsel und stellt fest, daß keine Aussichten vorhanden sind.

Da kamen mir die Worte des Studenten Wojciechowski in den Sinn, die er mir vor neun Jahren gesagt; ich hab sie nie vergessen:

»Also, ich wünsche Ihnen aufs aufrichtigste, von ganzem Herzen, daß Sie eines schönen Tages – für Sie wird er allerdings nicht schön sein – allein, in tiefster Armut, in einer fremden Stadt sein sollen, in zerfetzten Kleidern an Stelle Ihres schönen Pelzes, ich wünsche Ihnen, daß Sie tagelang nichts zu essen haben sollen, fern sein sollen von allen Verwandten und Bekannten! Und dann mögen Sie sie suchen, Ihre Nachtigall in den Herzen Ihrer Mitmenschen! Sie werden schon sehen, ob Ihnen aufgetan wird, wenn Sie anklopfen werden! Die Menschen sind alle Schufte, Gauner, Schweine! Alle werden sie gleichgültig zusehen, wie Sie mit Ihrem ›offenen Herzen und wohlwollenden Gemüt‹ vor Hunger krepieren werden!«

Merkwürdig, wie eine Prophezeiung klingen mir jetzt die Worte dieses Menschen, der damals seinem Leben ein Ende machte. Weil er überzeugt war, daß sie die Wahrheit enthalten. In einem fremden Lande sind wir, schlechte Kleider haben wir, allein sind wir hier, verloren in der großen Stadt mit den vielen Menschen, für die alle wir nichts sind.

Ich sitze im Park und sehe zu, wie der Knabe mit dem Sand spielt. Ich denke an die Menschen, von denen jetzt unser Schicksal abhängt. Wird die Nachtigall in ihrer Seele erwachen?

»Werden wir heute wieder ›erarbeiten‹ gehen?« fragte der Knabe.

Otmar ist zurückgekehrt. Schon von weitem sah ich es ihm an, daß er das Geld bekommen hat. Wir sind gerettet!

»Otmar«, sagte ich, »wir werden alles tun, daß sie ihr Geld wieder zurückbekommen. Erzähle doch, wie alles war! Wie haben sie sich entschieden? Sie kennen mich ja doch gar nicht!«

Nachdem mir Otmar alles genau mitgeteilt, gingen wir ein wenig in der Stadt spazieren.

»Otmar«, sagte ich, »ich werde mich jetzt ganz allein mit dem Geschäfte abgeben, und du kannst dich in Ruhe auf dein Examen vorbereiten. Welches Glück! Mein Gott, was müssen das doch für gute Menschen sein! Wie dankbar bin ich ihnen!«

Die vielen Leute, die mir jetzt begegneten, sie alle erschienen mir gar nicht mehr fremd. Ein Volk, in dem es Menschen gibt wie Doktor Walter, kann mir nicht fremd sein!

Wir beschlossen gleich, eine Zeitung zu kaufen und uns nach Adressen umzusehen.

»Nicht wahr«, sagte ich, »du kaufst mir ein Buch, wie man so ein Geschäft führen muß, denn ich habe ja von dem allen nicht die leiseste Ahnung!«

»Nun, es wird schon gehen!« beruhigte mich Otmar. »Bei dir geht alles, wenn du nur willst!«

Es war Abend geworden. Wir gingen in ein Gasthaus und nahmen ein Nachtmahl. Gulasch, das mir so gut schmeckt, weil man es bei uns gar nicht kennt, und für den Buben ein Kalbshirn.

»Wenn wir das Geschäft haben, werde ich da jeden Tag Kalbshirn bekommen?« fragte Jurka, als er mit dem Essen fertig war.

12. FEBRUAR 1926

Für uns hat jetzt ein merkwürdiges Leben begonnen. Den ganzen Tag von früh bis abend durchfahren wir mit der Tramway Wien nach allen Richtungen und sehen uns Geschäfte an, die zum Verkauf angeboten sind. Wien ist eine riesige Stadt, und es werden jeden Tag Dutzende von Geschäften verkauft, aber noch niemals habe ich mir eine Vorstellung davon gemacht, wieviel Bettelarmut und Elend wir auf unserer Suche nach einem passenden Objekt sehen würden. Das Wien mit den schönen Straßen, den reich und elegant gekleideten Menschen, den herrlichen Anlagen und prächtigen Palästen, wir sehen es nur an uns vorbeihuschen, wenn wir während unserer Tramwayfahrten aus dem Fenster blicken. Wenn wir aber dann dort aussteigen, wohin uns die Anzeige von irgendeinem Geschäfte führt, das verkauft wird, dann sind wir in einem andern Wien, in dem wir stundenlang herumgehen und das bleibendere Eindrücke hinterläßt als die Stadt, die da an uns vorbeiflog wie die aufblitzenden und verlöschenden Flammen der Lichtreklamen.

Nachdem wir von der Haltestelle der Elektrischen noch viertelstundenlang durch Gassen und Straßen gewandert sind, die alle einander aufs Haar gleichen, gelangen wir zu irgendeinem Lokal, an dessen Eingang rechts und links Blechtafeln von Maggi, Kronenbrot, Imperial-Feigenkaffee usw. hängen und in dessen Auslage ein paar Brocken eingetrockneten Käses, ein paar Bündel verwelktes Suppengemüse und einige mit Mehl gefüllte Milchflaschen stehen. Beim Öffnen der Eingangstür erklingt ein Glöckchen. Lange müssen wir warten, bis endlich aus irgendeinem Winkel eine merkwürdige Figur in einer blauen Schürze, mit einem schwarzen Käppchen auf dem glattrasierten Schädel herausschleicht. Sobald dieser Mensch aber erfährt, daß wir gekommen sind, um seinen Laden zu kaufen, wird er auf einmal lebhaft und beginnt uns klarzumachen, daß das Geschäft glänzend geht und eine wahre Goldgrube ist. Arbeit fast keine, Gewinn ungeheuer. Man braucht nur dazusitzen und das Geld zusammenzuscharren!

»Warum verkaufen Sie das Geschäft?« fragt Otmar.

»Ja, wissen Sie«, lautet die Antwort, »meine Schwiegermutter will eine Sache anfangen, und da fordert sie das Geld zurück, das sie uns für das Geschäft geliehen hat. Da bleibt mir nichts übrig, als zu verkaufen. Sie können sich denken, wie schwer es für mich ist, eine solche Goldgrube aufzugeben!«

Wir haben heute sieben Geschäfte angeschaut, und dieses ist das fünfte, an dessen Verkauf die Schwiegermutter schuld ist, die plötzlich ihr Geld zurück haben will. Wieder ein Beweis für die abgrundtiefe Schlechtigkeit des so verschrienen Geschlechtes der Schwiegermütter! – Den wahren Grund des Verkaufes sagt natürlich niemand. Aber an den leeren Gestellen, die durch leere Schachteln und Blechbüchsen den Eindruck der Fülle erwecken sollen, an der vernachlässigten Auslage, an dem schmierigen Ladentische sieht man sofort, daß es sich um ein Geschäft handelt, das zugrunde gegangen ist.

Auf die Frage, ob auch ein Wohnraum zum Geschäft gehört, antwortete der Besitzer:

»Ja, aber er ist ein wenig in Unordnung; wir sind nämlich gerade dabei, ins Dorf zu ziehen!«

Wir treten ein. Ein ganz kleines Zimmer ist es, mit einem Fenster in den Hof, halbdunkel. Ein ungeheures Bett mit rosa Federbetten nimmt fast den ganzen Raum ein, und auf ihm sitzen und liegen Kinder, deren Zahl ich auf sechs bis sieben schätze. Beim Herde stehen zwei Frauen, die sich nicht einmal nach uns umdrehen. Ich sehe ihre nackten, mageren, schmutzigen Beine. Durch das ganze Zimmer hindurch hängt eine Schnur mit irgendwelchen Fetzen zum Trocknen. Die Luft ist entsetzlich.

Auf die Frage, wieviel das Geschäft kostet, lautet die Antwort:

»Fünftausend Schilling, weil es eine Goldgrube ist!«

Wie wir wieder draußen sind, brauchen wir eine ganze Weile, um uns von dem niederschmetternden Eindruck zu befreien, den diese Höhle auf uns gemacht. Dann beschließen wir, noch eine der vorgemerkten Adressen vorzunehmen, obwohl es von Hernals, wo wir uns jetzt befinden, bis nach Hietzing sehr weit ist.

Wir fahren zuerst mit der Tramway, dann mit der Stadtbahn. Die Teile der Strecken, die unterirdisch führen, bringen den Knaben in hellstes Entzücken, nicht weniger aber auch die hochbahnartigen Teile. Auch ich sauge das Bild mit Begierde in mich ein. Die riesigen, mit tausend Lichtern übersäten Häuser, die vielen kleinen Parks, die zahlreichen Kirchen, die Automobile und Tramwaywagen, die unter den Viadukten hindurchschießen, wie ganz anders ist doch dies alles als in meiner stillen Heimatstadt, in der um diese Stunde kaum ein Mensch mehr auf der Straße ist. Und die Menschen! Alle sind sie ganz anders angezogen als bei uns, alle unvergleichlich eleganter und kultivierter, selbst die einfachsten Arbeiter. Am meisten aber gefallen mir die Frauen.

Da, mir gegenüber, sitzt eine Blondine, sicher eine einfache Verkäuferin, aber ich bin überzeugt, daß es jetzt in ganz Rußland keine einzige Frau gibt, die so nett gekleidet ist.

Wir steigen aus. Wieder müssen wir lange gehen, bis wir endlich am Platze sind. Einem großen Park gegenüber steht ein langes Haus von ganz komischer Gestalt, wie ein Bügeleisen. Darin befindet sich das Geschäft, das wir besichtigen wollen. Wir erkennen es an den weißen Milchflaschen, die einsam in einer Auslage stehen, deren großes Fenster einen riesigen Sprung aufweist, von einer Ecke in die andere …

Nachdem wir eingetreten, empfängt uns eine dicke, rotwangige Frau in einer groben dunkelblauen Schürze mit einem großen roten, eingesetzten Fleck, gerade mitten auf dem Bauch. Vor ihr steht ein großer Teller mit frischem Weißkäse, von dem sie gerade mit der bloßen Hand ißt. Wie sie uns sieht, wischt sie schnell ihre Hände in der Schürze ab und verzieht den Mund zu einem breiten Lächeln.

Im Geschäft gähnt eine erschreckende Leere. Außer dem Käse befinden sich darin noch zwei Milchkannen mit einer großen Milchlache davor, etwa zehn Eier auf einem zerbrochenen Teller auf einem Regal und sonst nichts, buchstäblich nichts, außer man rechnet den Schmutz noch zur Einrichtung, der überall herumliegt.

»Ich verkaufe das Geschäft«, erklärt sie, »weil ich heirate und ins Dorf zurückgehe. Mir paßt es nicht mehr in der Stadt. Aber das Geschäft ist eine Goldgrube. Eine wahre Goldgrube!«

Wir erkundigen uns nach dem Kundenstock.

»Ach, eine Menge Leute kaufen bei mir ein«, erklärt sie.

»Sie haben wohl das ganze große Haus als Kunden?« fragen wir.

»Eigentlich nicht, mit den meisten Parteien bin ich zerstritten, die Leute sind einem ja alle neidig. So neidig sind die Leute, daß sie, wenn Sie sie fragen, noch imstande sind und behaupten, ich verkaufe das Geschäft, weil es nichts trägt. Aber ich sage Ihnen, es ist eine wahre Goldgrube und ich gebe es nur her, weil ich heirate!«

»Ja, aber wenn Sie aus dem Hause keine Käufer haben«, wendet Otmar ein, »wo haben Sie sie denn dann? Gegenüber ist der Park, rechts der Bahndamm, links der lange Holzplatz, und in den Häusern weiter unten sind Geschäfte, die den Eindruck machen, daß sie recht gut gehen!«

»Ach, wenn Sie es verstehen, den Dienstmädchen schön zu tun«, antwortet sie, »dann werden sie auch zu Ihnen kommen! Die Hauptsache ist, daß man mit den Dienstmädchen gut steht!«

»Zeigen Sie uns die Wohnung!« sagt Otmar. »Sie haben angegeben, daß drei Zimmer vorhanden sind.«

Die Zimmer sind ziemlich groß, aber fast ganz dunkel und so feucht, daß das Wasser von den Wänden rinnt. Und in jedem Zimmer flanieren einige Hunde herum, große schmutzige Tiere von gänzlich unbestimmter Rasse. Sie kratzen sich in einem fort und machen einen Höllenlärm. Ein entsetzlicher Gestank erfüllt die Räume, die, außer den Hunden, fast keine Einrichtung besitzen.

»Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einige von den Hunden dalassen, wenn ich aufs Dorf gehe«, sagt sie freundlich.

Nachdem wir noch erfahren, daß sie für die »Goldgrube« 4500 Schilling haben will, gehen wir fort.

15. FEBRUAR 1926

Der erste Tag in unserem Geschäfte! Werde ich ihn jemals vergessen?

Schon nach den ersten drei Stunden war ich beinahe verrückt; es kreiste mir nur so alles im Kopfe herum, diese neuen Gesichter, die mich mit unverhehlter Neugierde anstarrten, und vor allem diese vielen neuen Namen: wie soll ich mir alle diese Bänder, Gruber, Jiracek, Huber, Ondraschek, Meier, Zalodek und wie sie alle noch heißen merken? Was für schwere Namen diese Wiener haben! Und dann, ich soll nicht vergessen, daß die Frau Novotny früh ein Kipfel,1 zur Jause2 ein Zuckerkipfel und zum Nachtmahl einen Patentwecken braucht, daß dem Herrn Chawatal ein Viertelliter Milch, der Frau Bacher drei Viertelliter usw. vorbereitet werden müssen, daß die Frau Suchomel Freitag abend einen ganz frischen Liptauer wünscht usw. usw.

Und den ganzen Tag über war das Geschäft voll von Menschen. Natürlich spielte die Neugierde eine große Rolle. Beinahe alle traten mit einem freundlichen Lächeln ein, sagten »Guten Tag« und begannen mir sofort ihr Bedauern auszudrücken, daß wir dieses Geschäft gekauft, denn es würde bestimmt spätestens in einem Monat zugrunde gehen.

Dann begannen die Frauen mir Ratschläge zu erteilen. Der Frau Tichy darf nichts auf Kredit gegeben werden, weil ihr Mann bald seinen Posten verlieren wird, dem Herrn Pogner nicht, weil er immer sein ganzes Geld versauft, und der Frau Hromada nicht, weil sie überhaupt davon lebt, daß sie Geschäftsleute ruiniert, weil sie riesige Schulden macht und nicht zahlt, dabei aber ruhig jeden Tag ins Kaffeehaus geht, Geld für Zigaretten hinauswirft und noch dazu ihre Katzen mit Schlagrahm füttert . . .

Und dann wurde ich gleich am ersten Tag in eine ganze Reihe von Familienverhältnissen eingeweiht. Die Frau Bartom hat früher ein zweifelhaftes Haus geführt und ist dadurch reich geworden, der Herr Bänder ist schon einige Male gesessen und es ist überhaupt eine Frage, ob seine Schwiegermutter eines natürlichen Todes gestorben ist; er wird sicher bald wieder wegen irgend etwas eingesperrt werden. Herr Bauer ist ein bekannter Dieb, Fräulein Fischer sieht nur so aus wie eine »Gnädige«, geht aber in Wirklichkeit »auf den Strich«, und ihr Vater ist ein alter Trunkenbold, den man ohnehin bald nach Steinhof1 bringen wird . . .