17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

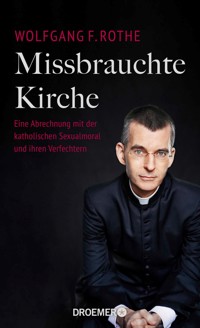

Das topaktuelle Sachbuch zur Missbrauchs-Debatte: Ein Priester redet Klartext über den Missbrauch in der katholischen Kirche - auf der Anklagebank neben den Tätern auch die katholische Sexualmoral! Wolfgang F. Rothe, Pfarrvikar in einer katholischen Gemeinde, hat vor einigen Jahren eine grausame Erfahrung gemacht: Er wurde von seinem Bischof missbraucht. Erst jetzt findet er die Kraft, seine Geschichte zu erzählen. Sein Bericht ist aber mehr als eine Opfergeschichte. Der promovierte Theologe und Kirchenrechtler bezeichnet den tausendfachen Missbrauch durch Geistliche als Systemversagen der katholischen Kirche. Mit ihrer ins Zwanghafte übersteigerten Fixierung auf das Thema Sexualität (u.a. Ablehnung von Homosexualität; Aufrechterhaltung des Zölibat; Einmischung in gemischt-konfessionelle Ehen; keine Kommunion für Wiederverheiratete; untergeordnete Rolle der Frau in der katholischen Kirche) macht sich die Kirche der Förderung des Missbrauchs schuldig, so Rothe. Verantwortlich sind konservative Kreise, die jedwede liberale Neigung der Gesamtkirche in Sachen Sexualität bekämpfen. Besserung ist nur möglich, davon ist Rothe überzeugt, wenn der Einfluss dieser Kreise beschnitten wird und die katholische Kirche Abschied nimmt von ihrer überkommenen Sexualmoral. Doris Reisinger, ebenfalls ein Missbrauchsopfer und erfolgreiche Buchautorin ("Nicht mehr ich"), hat ein Nachwort zu Wolfgang F. Rothes Buch geschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe

Missbrauchte Kirche

Eine Abrechnung mit der katholischen Sexualmoral und ihren Verfechtern

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Wolfgang F. Rothe, Pfarrvikar in einer katholischen Gemeinde, hat vor einigen Jahren eine grausame Erfahrung gemacht: Er wurde von seinem Bischof missbraucht. Erst jetzt findet er die Kraft, seine Geschichte zu erzählen. Sein Bericht ist aber mehr als eine weitere Opfer-Geschichte aus der katholischen Kirche. Der promovierte Theologe und Kirchenrechtler bezeichnet den tausendfachen Missbrauch durch Geistliche als Systemversagen der katholischen Kirche. Mit ihrer ins Zwanghafte übersteigerten Fixierung auf das Thema Sexualität bzw. Sexualmoral (u.a. Ablehnung von Homosexualität; Aufrechterhaltung des Zölibats; Einmischung in gemischt-konfessionelle Ehen; keine Kommunion für Wiederverheiratete; untergeordnete Rolle der Frau in der katholischen Kirche) macht sich die Kirche der Förderung des Missbrauchs schuldig, so Rothe. Verantwortlich sind konservative Kreise, die jedwede liberale Neigung der Gesamtkirche in Sachen Sexualität bekämpfen. Besserung ist nur möglich, davon ist Rothe überzeugt, wenn der Einfluss dieser Kreise beschnitten wird und die katholische Kirche Abschied nimmt von ihrer überkommenen Sexualmoral.

Inhaltsübersicht

Vorwort des Verfassers

Einleitung: »Bei euch aber soll es nicht so sein«

Erstes Kapitel: Unsäglicher Sex

Erster Exkurs: Zur Bedeutung der kirchlichen Sexualmoral

Zweites Kapitel: Wir Auserwählten

Zweiter Exkurs: Zu Stellung und Aufgabe der Frauen in der Kirche

Drittes Kapitel: Römische Rituale

Dritter Exkurs: Zur Frage der Unauflöslichkeit der Ehe

Viertes Kapitel: Mission impossible

Vierter Exkurs: Zur Frage der Zölibatspflicht

Fünftes Kapitel: In Schwulitäten

Fünfter Exkurs: Zur Frage der Homosexualität

Sechstes Kapitel: Mit Macht

Sechster Exkurs: Zum Missbrauchs- und Vertuschungsskandal

Fazit: »Zur Freiheit hat uns Christus befreit«

Nachwort von Doris Reisinger

Dank

Verzeichnis der zitierten Literatur

Vorwort des Verfassers

Dieses Buch zu schreiben war eine Qual. Es gibt Erlebnisse und Erfahrungen, die so bitter und belastend sind, dass man sie am liebsten vergessen möchte. Man sehnt sich nicht nach Mitleid, nicht nach Genugtuung, nicht nach Wiedergutmachung, sondern einfach nur nach Ruhe. Man möchte so weiterleben wie zuvor und all das, was dazwischenkam, für immer beiseiteräumen. Man versucht, so zu tun, als hätte es diese Erlebnisse und Erfahrungen nie gegeben. Eine Zeit lang gelingt einem das auch, aber irgendwann ist alles wieder da, fällt mit aller Wucht, aller Macht und allem Schmerz über einen her. Ich wusste seit Langem, dass ich dieses Buch würde schreiben müssen – irgendwann einmal, in ferner Zukunft. Und dann war es plötzlich so weit, völlig ungeplant und doch nicht überraschend.

Dieses Buch zu schreiben war eine Qual, denn es setzte die schmerzliche Erkenntnis voraus, dass die heile katholische Welt, in der und für die ich früher zu leben glaubte, eine Illusion war. Spätestens seit dem Aufkommen des Missbrauchsskandals ist offenkundig, dass die Kirche weit davon entfernt ist, eine Oase des Heils inmitten einer vermeintlich unheilvollen Welt zu sein. Nach Einschätzung vieler bildet der Missbrauchsskandal eine tiefere Zäsur in der Kirchengeschichte als selbst die Reformation. Was zuvor, sofern überhaupt jemand wagte, darüber zu sprechen, als unvorstellbar und unglaublich abgetan wurde, konnte mit einem Mal von niemandem mehr bestritten werden. Die Kirche selbst hat dafür gesorgt, dass nichts, wirklich nichts mehr unvorstellbar und unglaublich ist.

Dieses Buch zu schreiben war eine Qual, denn es setzte die noch schmerzlichere Erkenntnis voraus, dass Missbrauch nicht etwas ist, das von außen her in die Kirche eingedrungen wäre, das sie wie eine ansteckende Krankheit befallen, geschädigt und geschwächt hätte. Missbrauch in all seinen verschiedenen Formen ist vielmehr aus der Kirche selbst hervorgegangen, aus ihrem Selbstverständnis, ihrer Verfassung, ihren Strukturen. Missbrauch ist systemischen Ursprungs. Ungeachtet der individuellen Schuld jedes Missbrauchstäters trägt darum die Kirche als Ganze eine erhebliche Mitschuld. Aus dieser Mitschuld der Kirche aber erwächst die Mitverantwortung aller Kirchenmitglieder, nicht länger wegzusehen und zu schweigen, sondern sich der schmerzlichen Wahrheit zu stellen.

Dieses Buch zu schreiben war eine Qual, denn es setzte schließlich eine nochmals schmerzlichere Erkenntnis voraus – die Erkenntnis, dass Missbrauch nicht etwas ist, das irgendwo und irgendwann von irgendjemandem an irgendjemand anderem begangen wird, sondern dass jede und jeder hätte betroffen sein können, dass es jede und jeden treffen kann. Mir selbst und anderen gegenüber einzugestehen, dass auch ich von Missbrauch betroffen war (und für immer sein werde), fällt mir nach wie vor schwer. Niemand stellt sich gerne als Opfer dar, schon gar nicht als Opfer von Missbrauch. Künftig verhindert werden kann Missbrauch aber nur dann, wenn jede und jeder (nicht nur) in der Kirche erkennt, dass Missbrauch jede und jeden treffen kann und darum jede und jeden betrifft.

Dieses Buch zu schreiben war eine Qual, weil es eine Erkenntnis voraussetzte, die schmerzlicher kaum sein könnte – die Erkenntnis, dass ich als Katholik und umso mehr als katholischer Priester nach meiner Erfahrung selbst Teil eines Systems bin, in dem Missbrauch begünstigt, Missbrauch ignoriert und Missbrauch vertuscht wurde (und nach wie vor wird). Lange, viel zu lange wollte ich nicht wahrhaben, wie viel Unheil von diesem System ausgehen kann, von seiner unersättlichen Machtlust und Menschenverachtung, wie sie insbesondere in seiner lebensfremden Sexualmoral zum Ausdruck kommt. Viel zu lange habe ich dieses System kritiklos mitgetragen und dadurch Schuld auf mich geladen. Insofern war das Schreiben dieses Buchs auch so etwas wie ein Akt des Bekenntnisses, der Reue und der Buße.

Dieses Buch zu schreiben war aber nicht nur eine Qual, es war auch eine Befreiung – eine Befreiung vom Trugschluss, dass man, um ganz und richtig katholisch zu sein, die kirchliche Machtlust und Menschenverachtung, wie sie nicht zuletzt in der lehramtlichen Sexualmoral zum Ausdruck kommt, zumindest stillschweigend befürworten muss. Davon habe ich mich befreit. Nicht trotzdem, sondern gerade deswegen fühle ich mich nach wie vor katholisch, vielleicht sogar mehr denn je. Dieses Buch ist auch ein Appell oder besser: eine Einladung an alle Katholiken, insbesondere alle Priester, sich ebenfalls davon zu befreien, denn bei alledem handelt es sich – wie ich im Folgenden hoffe, deutlich machen zu können – um nichts anderes als ein Zerrbild dessen, was eigentlich katholisch ist.

Dieses Buch trägt autobiografische Züge, ist aber keine Autobiografie. Den Erlebnissen und Erfahrungen, von denen ich berichten werde, ist eines gemeinsam: Sie zeigen, wie bestimmte Personen, Kreise und Organisationen in der katholischen Kirche mithilfe der lehramtlichen Sexualmoral versuchen, Macht zu gewinnen, Macht auszuüben und diese Macht unter Umständen auch zu missbrauchen. Dabei tritt in den Hintergrund, dass durch solche Personen, Kreise und Organisationen selbstverständlich auch Gutes geschieht. Was in diesem Buch dargestellt wird, ist ein Aspekt ihres Daseins – ein entscheidender –, aber keineswegs das Ganze. Das sei um der Gerechtigkeit willen vorab ausdrücklich festgestellt und sollte im Folgenden stets mitbedacht werden.

In diesem Buch werden – und zwar sehr bewusst – Namen genannt. Zum einen war dies kaum anders möglich, da es sich bei vielen der erwähnten Personen um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens handelt. Zum anderen vermag die Nennung von Namen die Authentizität und Transparenz des Geschilderten zu erhöhen – ungeachtet der sich dadurch bietenden Angriffsflächen. Um eines objektiven Kriteriums willen werden die Namen aller Personen, über die ein eigener Wikipedia-Artikel existiert, mit ihrem wirklichen Namen genannt; alle anderen Namen wurden durch Pseudonyme ersetzt. In jedem Fall waren sowohl der Verfasser als auch der Verlag und seine Rechtsabteilung sehr darauf bedacht, die Persönlichkeitsrechte aller erwähnten Personen uneingeschränkt zu wahren.

Einige der in diesem Buch geschilderten Erlebnisse und Erfahrungen könnten auf Personen, die Ähnliches erlebt haben oder ähnliche Erfahrungen machen mussten, retraumatisierend wirken. Diesen Personen sei bei der Lektüre zu besonderer Vorsicht, unter Umständen auch zu Zurückhaltung oder gar Abstandnahme geraten. Auf Personen, denen vergleichbare Erlebnisse und Erfahrungen erspart geblieben sind, könnten manche Schilderungen ebenfalls verstörend wirken. Dass sich Verfasser und Verlag ungeachtet aller Bedenken entschlossen haben, die geschilderten Erlebnisse und Erfahrungen öffentlich zu machen, hat seinen Grund darin, dass Missstände nur dann überwunden werden können, wenn man bereit ist, der Wahrheit ins Auge zu sehen – so bitter und belastend sie auch sein mag.

Wolfgang F. Rothe

München, im Juni 2021

Einleitung

»Bei euch aber soll es nicht so sein«

Es war im Herbst 2018, kurz nach Erscheinen der von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie, der sogenannten MHG-Studie, als eine Frau nach dem Sonntagsgottesdienst auf mich zukam und mit einiger Bitterkeit in der Stimme sagte: »Das mit der heiligen Kirche«, sie meinte damit die entsprechende Passage im Glaubensbekenntnis, »das könnten wir langsam mal lassen.« Um eines gleich zu Beginn deutlich zu machen: Die katholische Kirche ist nach meinen Erfahrungen eine Täterorganisation – genauer ausgedrückt: eine Missbrauchs- und Vertuschungstäterorganisation! Dass die katholische Kirche zu Recht so genannt werden kann, haben mittlerweile nicht nur Missbrauchsbetroffene, Betroffenenorganisationen und Fachleute, sondern sogar etliche Bischöfe eingeräumt.

Sie ist eine Täterorganisation zwar nicht in dem Sinn, dass sie von Missbrauchstätern zum Zweck des Missbrauchs gegründet wurde, und sie ist auch weit davon entfernt, eine Organisation zu sein, deren Mitglieder allesamt und ausnahmslos Missbrauchstäter wären. Sie ist aber sehr wohl eine Organisation, die Missbrauch über lange Zeit hinweg begünstigt, ignoriert und vertuscht hat, in der sich Missbrauchstäter nahezu ungehindert bewegen und behaupten konnten, von der Missbrauch achselzuckend hingenommen und dreist geleugnet wurde, in der Missbrauchstäter Deckung, Unterstützung und Schutz fanden. Und sie ist eine Organisation, in der dies alles – allen gegenteiligen Beteuerungen und Bemühungen zum Trotz – weder überall noch zur Gänze der Vergangenheit angehört.

Die katholische Kirche ist eine Täterorganisation in dem Sinn, dass sich in ihr ein ganz eigenes Schema von Missbrauch herausbilden und verfestigen konnte. So mancher Missbrauch wäre ohne die katholische Kirche nicht begangen worden, weil er ohne sie nicht hätte begangen werden können. Dieses »spezifisch katholische Gepräge von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt sowie deren Vertuschung« hat Matthias Remenyi und Thomas Schärtl zufolge systemische Ursachen, geht also unmittelbar auf die besonderen Gegebenheiten innerhalb der katholischen Kirche zurück, auf ihre Verfassung und Struktur, aber auch auf die ihr eigenen Regeln, Rituale und Reflexe: »Der Missbrauch in der katholischen Kirche hat (leider) ein spezifisch katholisches Gesicht.« (Einleitung, S. 10)

Die katholische Kirche ist eine Täterorganisation, weil sie Schuld oder zumindest eine erhebliche Mitschuld an nahezu jedem Missbrauch trägt, der von jemandem aus ihren Reihen und in ihrer Mitte begangen wurde. Bei anderen Organisationen ist das in der Regel nicht so: Ob ein Missbrauchstäter beispielsweise bei einer Bank arbeitet, sich in einem Trachtenverein engagiert oder Mitglied einer Partei ist, hat, wenn überhaupt, dann allenfalls mittelbaren Einfluss auf das Zustandekommen und den Hergang seiner Tat; er hätte sie höchstwahrscheinlich auch dann begangen, wenn er sein Gehalt in einem anderen Unternehmen verdienen, sich für einen anderen Verein begeistern oder einer anderen Partei angehören würde.

Hingegen ist die Zugehörigkeit des Täters zur katholischen Kirche fast immer, wenn jemand aus ihren Reihen und in ihrer Mitte Missbrauch begeht, für das Zustandekommen und den Hergang der Tat wesentlich, wenn nicht sogar ursächlich. Ein, wenn nicht der Grund dafür ist das – vorsichtig formuliert – ausgesprochen spezielle Verhältnis der katholischen Kirche zur Sexualität. Denn einerseits herrscht in der katholischen Kirche eine verbissene, beinahe neurotische Fixierung auf alles, was auch nur entfernt mit Sexualität zu tun hat, während andererseits alles Sexuelle auf eine nicht minder verbissene und neurotisch anmutende Weise tabuisiert, reglementiert und – im wahrsten Sinn des Wortes – verteufelt wird.

Beides zusammen – die Fixierung auf Sexualität in Verbindung mit ihrer gleichzeitigen Tabuisierung – ist der ideale Nährboden für Missbrauch. Dieser Nährboden ist aber keine natürliche Gegebenheit, den die katholische Kirche wohl oder übel beackern müsste. Sie hat ihn nicht vorgefunden, sondern bewusst und mit einiger Anstrengung angehäuft. Und damit seine ungesunde Fruchtbarkeit nur ja nicht verloren geht, bestreut sie ihn unablässig mit frischem Dünger. Denn auf diesem Nährboden gedeiht etwas, ohne das die katholische Kirche in ihrer derzeitigen Gestalt und Struktur meint nicht existieren zu können: Macht. Und um den Bestand und das Gedeihen ihrer Macht nur ja nicht zu gefährden, ist sie, ungeachtet mancher Symptombekämpfung, bereit, auch das Unkraut des Missbrauchs weiterhin wuchern zu lassen.

»Nahezu alle Machtbeziehungen, alle Intrigen und Erpressungen zumal, sind in der katholischen Kirche sexualisiert«, stellt Christiane Florin lapidar fest. (Trotzdem!, S. 12). Sie hat vollkommen recht. Sexualität ist schon für sich genommen ein altbewährtes und überaus verlässliches Instrument der Manipulation, der Unterwerfung und der Kontrolle, der Machtergreifung, des Machtzuwachses und des Machterhalts. Die katholische Kirche hat dieses Machtinstrument schamlos für sich entdeckt und gewissenlos an sich gerissen. Und sie setzt es nicht nur hemmungslos ein, sondern hat seine Handhabung durch die gleichzeitige Tabuisierung sogar noch perfektioniert. Christiane Florin bringt es einmal mehr auf den Punkt: »Kein Sex – davon aber viel.« (Trotzdem!, S. 114)

Dass sich die katholische Kirche damit in ein unheilvolles Dilemma manövriert hat, scheint ihr nicht sonderlich viel auszumachen. Weder in ihrer Fixierung auf Sexualität noch in deren Tabuisierung kann sie sich, obwohl sie es absurderweise immer wieder versucht, auf Jesus von Nazareth berufen. Dieser hat zu Fragen der Sexualität, wenn überhaupt, dann nur widerwillig und ausweichend Stellung genommen. Er hat weder einen moralischen Ratgeber verfasst noch ein Sexualstrafrecht erlassen, sondern »ein Beispiel gegeben« (Joh 13,15). Dem Beispiel Jesu zu folgen hieße, tunlichst davon abzusehen, die legitimen sexuellen Vorlieben, Bedürfnisse und Handlungen anderer Menschen ermitteln, analysieren, bewerten, reglementieren oder gar unterdrücken zu wollen.

Schließlich ist auch über die sexuellen Vorlieben, Bedürfnisse und Aktivitäten von Jesus selbst nichts bekannt. Ob Jesus beispielsweise hetero-, homo- oder wie auch immer sexuell orientiert war, kann niemand wissen – und braucht auch niemand zu wissen, denn es ist vollkommen unerheblich. Worauf es ankommt, ist einzig und allein, dass Jesus, obwohl er »Gott gleich« war, »den Menschen gleich« (Phil 2,6–7) wurde. »Sein Leben war das eines Menschen« (Phil 2,7) – und dazu gehört eben auch die Sexualität, gehören sexuelle Vorlieben, sexuelle Bedürfnisse und, in welcher Form und welchem Umfang auch immer, sexuelle Handlungen. Das mag in manchen Ohren blasphemisch klingen, ist aber tatsächlich nichts anderes als ein unverzichtbarer Aspekt des Glaubens an die Menschwerdung Gottes.

Wenn man das Leben und die Botschaft Jesu zum Maßstab nimmt, ist die verbissene, beinahe neurotische Fixierung der katholischen Kirche auf alles, was auch nur entfernt mit Sexualität zu tun hat, ebenso wie deren gleichzeitige Tabuisierung schlichtweg unchristlich. Die katholische Sexualmoral mit all ihren Regeln, Restriktionen und Tabus ist aber keineswegs nur eine bedauernswerte Verkürzung der christlichen Liebesbotschaft, sondern sie pervertiert, verzweckt und missbraucht diese Botschaft. Und dadurch wird sie, zumindest mittelbar, selbst zum Auslöser und Antrieb von Missbrauch – und zwar keineswegs nur des explizit sexuellen. Denn wie Christiane Florin einmal mehr trefflich analysiert, besteht ein unmittelbarer »Zusammenhang zwischen Sexualmoral, Macht und Gewalt«. (Trotzdem!, S. 115)

Damit ist »das Böse«, nämlich der Missbrauch, »nicht von außen in die Kirche eingedrungen, und es beschmutzt sie auch nicht nur äußerlich«, wie Matthias Remenyi und Thomas Schärtl zu Recht feststellen. (Einleitung, S. 11) Es waren keine kirchenfeindlichen Mächte oder bösen Zeitgeister, die die Bestie des Missbrauchs gezeugt und großgezogen haben, sondern die Kirche selbst. Und solange diese Bestie Nahrung findet, wird sie sich von keinen Präventionsmaßnahmen oder Schutzkonzepten ein für alle Mal bändigen lassen; sie wird weiterhin zerstören, verletzen und töten. Denn ihre Nahrung ist die Angst – die Angst, die mit einer alles durchdringenden, alles vergiftenden Sexualmoral unausweichlich einhergeht: die Angst vor Sünde und Verdammnis, die Angst vor Schande und Skandal.

Wenngleich immer weniger Katholiken die kirchliche Sexualmoral ernst nehmen, geschweige denn befolgen, gibt es sie nämlich noch: die frommen, gefügigen und sittenstrengen Katholiken. Man findet sie aber kaum noch in den herkömmlichen Pfarreien und Verbänden. Umso zahlreicher vertreten sind sie dafür in den sogenannten Neuen Geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften sowie in ähnlich strukturierten Organisationen, denen zweierlei gemeinsam ist: Zum einen werden sie nicht müde, ihre Ergebenheit, ihre Treue und ihren Gehorsam gegenüber der Kirche und der kirchlichen Hierarchie zu beteuern, und zum anderen kommt der kirchlichen Sexualmoral in ihrer internen Doktrin und Spiritualität ein überdurchschnittlich hoher, wenn nicht sogar zentraler Stellenwert zu.

Infolge dessen haben diese Organisationen innerhalb der katholischen Kirche hohe Anerkennung, nahezu unbeschränktes Vertrauen und immense Macht erlangt – und es steht zu befürchten, dass es ihnen genau darum geht: um Macht. Denn sie verstehen sich als die Elite der Kirche, wenn nicht sogar, wie Wolfgang Beinert richtig beobachtet, als »die wahre, die eigentliche Kirche«. (Geleitwort, S. 12) Und tatsächlich liegen sie mit dieser Selbsteinschätzung gar nicht so falsch, denn mittlerweile sind sie es, die in der Kirche den Ton angeben. Womöglich hätte die katholische Kirche ihre rigide, lebensfremde und von zahlreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen überholte Sexualmoral längst revidiert, wenn es nicht die gäbe, die sie darin bestärken, nur ja alles so zu belassen, wie es ist.

Wenn es aber stimmt, dass durch die offizielle kirchliche Sexualmoral Missbrauch, falls nicht verursacht, dann doch zumindest begünstigt wird, und wenn es außerdem stimmt, dass bestimmte kirchliche Organisationen maßgeblich dazu beitragen, dass die Kirche mit ihrer Sexualmoral in einer Art Zeitschleife festhängt, dann ist es dringend an der Zeit, das Übel an der Wurzel zu packen. Missbrauch geschieht nicht nur in der Kirche, Missbrauch geschieht auch an der Kirche! Die Kirche selbst, einschließlich ihrer ureigenen, auf Jesus Christus zurückgehenden, eigentlich frohen und befreienden Botschaft, wird von jenen Organisationen um ihres Machterhalts willen verzweckt, entwürdigt und missbraucht! Es ist darum an der Zeit, dass sich die missbrauchte Kirche zur Wehr setzt.

Zu dieser missbrauchten Kirche gehören nicht nur diejenigen, die Missbrauch – in welcher Form auch immer – am eigenen Leib erfahren haben. Zur missbrauchten Kirche gehören auch die zahllosen Gläubigen, die sich ungeachtet der offiziellen kirchlichen Sexualmoral weder in ihrem Glauben beirren lassen noch von der Kirche abwenden, dazu gehören die gar nicht so wenigen Seelsorgerinnen und Seelsorger, die nicht müde werden, die frohe und frei machende Botschaft des Evangeliums zu verkünden, dazu gehören die Bischöfe, die entgegen ihrer kirchenrechtlichen Pflicht davon absehen, solche Seelsorgerinnen und Seelsorger zu maßregeln, und dazu gehört vielleicht sogar der amtierende Papst.

Insofern ist der viel zitierten und nicht minder viel kritisierten Metapher des Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer, wonach »der Missbrauch von Macht« gleichsam »in der DNA der Kirche« stecke, tatsächlich nur bedingt zuzustimmen: Der Missbrauch von Macht steckt nicht im Erbgut der Kirche selbst, sehr wohl aber im Erbgut bestimmter kirchlicher Organisationen. Das Erbgut der Kirche ist nämlich nichts anderes als das Beispiel und die Botschaft von Jesus Christus, der jeglichem Streben nach Macht eine unmissverständliche Abfuhr erteilt hat: »Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein.« (Mk 10,42f.)

Dennoch ist es so – nicht überall in der Kirche, aber eben in bestimmten kirchlichen Organisationen. Das weiß jeder, der die Macht solcher Organisationen schon mal zu spüren bekommen hat – sei es nun positiv, indem er davon profitiert hat, sei es negativ, indem er Blessuren, Verletzungen und Narben davongetragen hat. Ich bin so jemand. Ich habe selbst erlebt, über welche Macht solche Organisationen verfügen. Ich habe auf die Macht solcher Organisationen gesetzt und ich habe erfahren, wie hoch der Preis ist, den sie dafür verlangen. Ich habe die Macht solcher Organisationen in Anspruch genommen und ich habe geglaubt, keine Gegenleistung erbringen zu müssen. Ich wähnte mich von ihrer Macht beschützt und habe mich eben dadurch angreifbar gemacht. Und dafür schäme ich mich.

Ich schäme mich dafür, dass ich mich von den Kulissen der scheinbar heilen und heiligen, ach so katholischen Welt jener Organisationen habe täuschen lassen, bis diese Kulissen krachend über mir zusammengebrochen sind. Ich schäme mich dafür, so manche Anzeichen und Indizien nicht gesehen zu haben, weil ich sie nicht habe sehen wollen. Und ich schäme mich dafür, denen nicht zugehört zu haben, die mich hätten warnen wollen. Was ich selbst erlebt und, zumindest teilweise, mitverschuldet habe, kann ich nicht wiedergutmachen. Aber ich kann davon berichten – zur Warnung für alle, die ebenfalls in der Gefahr stehen, von der Macht jener Organisationen profitieren zu wollen, sich durch deren Macht korrumpieren zu lassen, sich deren Macht zu unterwerfen.

Denn »in diesen neuen geistlichen Gemeinschaften gibt es all das, was in der Weltkirche und in den alten Gemeinschaften in Gefahr zu sein scheint«, warnen Doris Reisinger und Christoph Röhl: »Es gibt eine große und immer weiter wachsende Zahl junger Priester und Ordensfrauen. Es gibt absolute Treue zur kirchlichen Lehre«, »es gibt Eheleute, die fünf, sieben, zehn und mehr Kinder haben«, und »es gibt Jugendliche, die feierlich Enthaltsamkeit bis zur Ehe geloben.« (Nur die Wahrheit rettet, S. 121) Gleichwohl komme ich aufgrund meiner Erfahrungen mit einigen dieser Organisationen nicht umhin, mich der Warnung von Doris Reisinger und Christoph Röhl anzuschließen, dass es sich bei ihnen letztlich um eine »Herde trojanischer Pferde« handelt. (Nur die Wahrheit rettet, S. 151)

Die Einblicke, die ich gewonnen habe und von denen ich mich verpflichtet fühle zu berichten, sind weder das Ergebnis einer investigativen Recherche noch einer systematischen Studie. Sie sind biografisch bedingt und können von daher weder verallgemeinert werden noch den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Eines aber sind sie: authentisch. Was ich erlebt habe und was mir passiert ist, hätten viele andere ebenso erleben und hätte vielen anderen auch passieren können. Und wie ich mittlerweile weiß, ist das, was ich zu berichten habe, beileibe nicht so ungewöhnlich und unglaublich, wie ich selbst über lange Zeit hinweg gemeint habe: Was ich erlebt habe, haben andere – wenn auch unter anderen Umständen – ebenso erlebt, was mir passiert ist, ist auch anderen passiert.

Die Einblicke, die ich gewonnen habe und von denen ich mich verpflichtet fühle zu berichten, sind – das muss ich aufrichtigerweise vorausschicken – fast durchweg Einblicke eines Außenstehenden. Ich habe die Organisationen aber immerhin gut genug kennengelernt, um aus eigener Erfahrung berichten zu können. Somit handelt es sich nicht um die beiläufigen und dementsprechend unscharfen Eindrücke eines Fernstehenden, sondern um Nahansichten: Ich war immerhin nah genug dran, um mir mehr als nur die Finger zu verbrennen. Gleichwohl handelt es sich durchweg um Momentaufnahmen, denn ich habe mich – vielleicht aus einer Art intuitivem Selbstschutz heraus – nie dazu hinreißen lassen, längere Zeit im unmittelbaren Einflussbereich jener Organisationen zu verbringen.

Es ist mir nicht leichtgefallen, diese Einblicke und Erfahrungen aufzuschreiben; noch weitaus schwerer fällt es mir, sie nun öffentlich zu machen. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mich damit weit aus dem Fenster lehne und bei denen, die mich einst als ihren Parteigänger betrachtet haben – und die ich umgekehrt für meine Freunde und Verbündeten hielt –, einiges an Enttäuschung, Verärgerung und Wut hervorrufen werde. Ihrerseits wird man das, was ich zu berichten habe, womöglich zu ignorieren, zu verdrängen und totzuschweigen versuchen. Oder man wird versuchen, es als Übertreibung, Lüge oder plumpe Retourkutsche abzutun. Es könnte sogar dazu kommen, dass man versuchen wird, mir den Mund zu verbieten oder mich zum Widerruf zu zwingen.

Damit muss ich rechnen und damit rechne ich. In jedem Fall habe ich nichts Gutes davon zu erwarten, dass ich meine Einblicke und Erfahrungen öffentlich mache – zumindest nicht für mich selbst. Dennoch muss ich es tun – und zwar auch und gerade um meiner selbst willen: Ich muss es tun, um mein Gewissen zu erleichtern. Denn ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe Schuld auf mich geladen, indem ich Missbrauch begünstigt habe. Und ich habe Missbrauch begünstigt, indem ich eine Täterorganisation, nämlich die katholische Kirche, über lange, zu lange Zeit hinweg unkritisch mitgetragen, unterstützt und verteidigt habe. Ich habe Missbrauch begünstigt, indem ich den missbrauchsbegünstigenden Moralismus der Kirche stillschweigend gebilligt und verteidigt habe.

Dass ich dies wider besseres Wissen und Empfinden getan habe, macht die Sache nicht besser. Ich war nämlich niemals selbst ein Moralist. Ich habe die moralistische Doktrin der Kirche niemals aktiv vertreten und niemals verbreitet. Ich habe niemals über Sexualität gepredigt, niemals gegen die Pille, außerehelichen Sex oder Ehescheidung gewettert, niemals Homosexuelle geschmäht oder diskriminiert, niemals schwangere Frauen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, zur Abtreibung entschieden haben, unter Druck gesetzt oder verurteilt. Aber ich habe geschwiegen, wenn andere dies taten, und ich habe es schweigend hingenommen, dass sie sich dabei auf die offizielle Lehre der katholischen Kirche berufen konnten. Und wer schweigt, der stimmt nun einmal zu.

Und wer der kirchlichen Sexualmoral zustimmt – egal, ob lauthals oder schweigend –, der stimmt einer Doktrin zu, die nicht nur weithin unmenschlich und unzeitgemäß ist, sondern auch gefährlich, weil sie nur allzu leicht missbraucht werden kann und von der Kirche, näherhin von bestimmten kirchlichen Organisationen, möglicherweise auch aus ebendiesem Grund bewahrt und bekräftigt wird. Wer aber schweigt, wenn Missbrauch begünstigt, Missbrauch begangen und Missbrauch vertuscht wird, der stimmt nicht nur zu, der macht sich auch mitschuldig. Wer schweigt, macht mit den Tätern gemeinsame Sache, macht sich zum Komplizen, wird zum Mittäter. Wer schweigt, treibt gutgläubige, arglos fromme und folgsame Menschen in die Fänge von Missbrauchstätern.

In Anbetracht dessen kann und will ich nicht länger schweigen. In Anbetracht dessen stellt sich aber auch die Frage, warum ich mich nicht längst von der katholischen Kirche losgesagt habe – und ich habe mir diese Frage wahrlich oft genug selbst gestellt. Die Frage ist umso berechtigter, als ich nicht nur katholisch, sondern auch katholischer Priester und als solcher tätig bin. Die Antwort auf diese Frage mag überraschen: Ich bin nach wie vor gern katholisch und nach wie vor gern als katholischer Priester tätig. Auch auf die Gefahr hin, pathetisch zu klingen, komme ich nicht umhin zu sagen: Ich liebe die katholische Kirche – genauer ausgedrückt: Ich liebe sie trotz allem, was mich an ihr befremdet, trotz allem, was ich an ihr kritisiere, trotz allem, was mich gegen sie aufbringt.

Es gibt so vieles, das ich an der katholischen Kirche liebe, dass ich es einfach nicht über mich bringe, all das einfach so aufzugeben. Ich liebe die Kraft ihrer Spiritualität, die Kontinuität ihrer Geschichte, die Vielfalt ihrer Traditionen, die Virtuosität ihrer Rituale und den Reichtum an Kunst und Kultur, den sie hervorgebracht hat. Was mich bleiben lässt, ist aber keineswegs nur Liebe, es ist auch ein gewisser Trotz. Ich will die Kirche einfach nicht den machtgeilen Moralisten und ihren Organisationen überlassen. Denn es ist auch meine Kirche, die sie an sich gerissen haben, die sie nach ihren Vorstellungen umformen, die sie für ihre Zwecke missbrauchen. Mit dem Titel eines Buchs von Daniel Bogner sage auch ich: »Ihr macht uns die Kirche kaputt … doch wir lassen das nicht zu!«

Ich schreibe dieses Buch also nicht, obwohl ich Katholik und Priester bin. Ich schreibe es, weil ich Katholik und Priester bin. Ich schreibe es, weil ich die Kirche liebe und mich um sie sorge. Dabei geht es mir allerdings weniger um die Kirche als Institution. Eine Institution wie die katholische Kirche, die Organisationen herangezüchtet hat und groß werden ließ, in denen Machtgier, Moralismus und Missbrauch zum Kerngeschäft gehören – eine solche Institution hat es weder verdient, dass man sie liebt, noch dass man sich um sie sorgt. Worum es mir geht, sind vielmehr meine katholischen Glaubensgeschwister, sind die zahllosen gutgläubigen Menschen, die unter dem wachsenden Einfluss jener Organisationen leiden oder gar Gefahr laufen, in deren Fänge zu geraten.

Zahlreiche Missbrauchsskandale auch und gerade in solchen moralistisch geprägten Organisationen haben deren Machtbasis allerdings brüchig werden lassen. »Vor dem Hintergrund des hohen, inzwischen weit über alle gesellschaftlich nachvollziehbaren Normen hinausschießenden Ideals, das das Lehramt der katholischen Kirche im Bereich der Sexualmoral durch rigorose Verbote und eine theologische Überhöhung der Liebe aufgerichtet hat und aufrechterhält, fällt der Sturz gerade ihrer Elite«, wie Stephan Ernst richtig beobachtet, »besonders tief, fatal und peinlich aus.« (Sexueller Missbrauch, S. 127) Umso mehr gehören zusammen mit der kirchlichen Sexualmoral auch jene elitären Organisationen auf den Prüfstand gestellt, die zu ihren eifrigsten und unbeirrbarsten Verfechtern zählen.

Eben dazu hoffe ich mit diesem Buch beizutragen. Anhand eigener Erlebnisse werde ich versuchen aufzuzeigen, welchen Machtanspruch jene Organisationen erheben, über welche Machtfülle sie innerhalb der Kirche verfügen, wie sie vorgehen, um ihre Macht nicht nur zu wahren, sondern stetig auszuweiten, und wie sie ihre Macht missbrauchen. Mit Doris Wagner erwarte ich »nicht ernsthaft, dass diese Gemeinschaften sich besinnen oder dass die Kirche diesen Gruppen ihre Unterstützung entzieht«. (Nicht mehr ich, S. 10) Wenn es allerdings gelänge, die kirchliche Sexualmoral aus der von jenen Organisationen mitverschuldeten Überhöhung und Tabuisierung zu befreien, verlören sie mit einem Schlag ihr wichtigstes Machtinstrument – und damit womöglich ihre Existenzgrundlage.

Erstes Kapitel

Unsäglicher Sex

Wenn man wie ich in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts im Grenzgebiet zwischen dem streng katholisch geprägten Sauerland und dem kaum weniger streng protestantisch geprägten Nordhessen aufgewachsen ist, lagen die Achtundsechziger nicht in der jüngeren Vergangenheit, sondern in einer fernen Zukunft. Auch wenn damals die Schwarz-Weiß-Fernseher nach und nach durch Farbfernseher ersetzt wurden, waren in Sachen Sexualität nicht einmal Grautöne vorstellbar: Ehescheidung galt als Kapitalverbrechen, außereheliche Beziehungen nannte man Techtelmechtel, und Homosexuelle waren vom anderen Ufer – wobei dieses andere Ufer mindestens so weit entfernt war wie die amerikanische Küste. Über solch schmuddelige Dinge sprach man aber, wenn überhaupt, dann ohnehin nur im Flüsterton.

Nur im Flüsterton sprachen manche Leute über meine Großmutter. Sie war die beste Großmutter, die man sich nur vorstellen konnte: sparsam und großzügig, fleißig und klug, fürsorglich und fromm. Doch in den Augen mancher Leute hatte sie einen Makel – einen Makel namens Heinrich. Onkel Heinrich, wie er gewöhnlich genannt wurde, starb nicht lange nach meiner Geburt. Im Sommer gehörte es zu meinen Aufgaben, die Blumen auf seinem stets liebevoll gepflegten Grab zu gießen. Dass wir ein eigenes Haus hatten und es uns auch sonst vergleichsweise gut ging, verdankten wir nicht zuletzt ihm. Erst viele Jahre später kam ich darauf, wer Onkel Heinrich eigentlich gewesen war: der Lebensgefährte meiner Großmutter. Offen darüber gesprochen wurde nie.

Ich dürfte ungefähr sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, als ich meine Mutter eines Tages fragte, wie es eigentlich kommt, dass manche Frauen und Männer zusammen ein Kind kriegen. Meine Mutter war gerade dabei, das Ehebett neu zu beziehen; ich stand in der Schlafzimmertür und schaute ihr nachdenklich zu. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich eine Antwort bekam; meine Mutter musste offenbar erst überlegen, was sie mir antworten sollte. »Das kommt«, sagte sie schließlich, ohne mich dabei anzusehen, »wenn ein Mann und eine Frau sich sehr lieb haben.« Mehr erfuhr ich damals nicht; ich fragte auch nicht weiter nach, denn ich spürte, dass ihr die Frage irgendwie unangenehm war. Sie wusste zweifellos, dass ihre Antwort nur die halbe Wahrheit war. Für die ganze Wahrheit aber fehlten ihr die Worte.

Anfang der Achtzigerjahre machte ich mit meiner Familie Urlaub in der Schweiz. Eines Nachmittags schlenderten wir durch Zürich, als mein Vater plötzlich meine Mutter mit dem Ellbogen anstieß und flüsterte: »Guck mal – einer vom anderen Ufer!« Meine Mutter schaute betreten auf die Gestalt, die uns da mit ausladenden Schritten und wogendem Hintern entgegenkam, und sagte gar nichts. Es war ein Mann, zweifellos. Doch er war geschminkt, trug eine weit geschnittene Hose und ein blusenartiges Oberteil; in seiner Armbeuge schwang eine Handtasche. So also sehen sie aus, die »vom anderen Ufer«, dachte ich mir, denn ich hatte den eigentlich nur für meine Mutter bestimmten Hinweis meines Vaters sehr wohl mitbekommen. Ich war ebenso verblüfft wie fasziniert.

In den Schulbüchern für den Biologieunterricht fanden sich damals durchaus ein paar Seiten, auf denen die körperlichen Unterschiede von Frau und Mann sowie die menschliche Fortpflanzung thematisiert wurden. Um das Interesse der Schüler aber nicht allzu sehr auf diese Seiten zu lenken, gab es dort nur wenige Fotos. Geschlechtsorgane und Fortpflanzungsakt wurden lediglich durch Zeichnungen veranschaulicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Seiten je im Unterricht behandelt wurden. In den Pausen hingegen fanden sie lebhaftes Interesse. Größeres Interesse noch fand das abgegriffene Pornoheft, das ein älterer Schüler einmal mitgebracht hatte und stolz herumzeigte. Es wurde gierig beäugt, während die Münder der Betrachter sprachlos offen standen.

Ungeachtet all dieser Sprachlosigkeit hat auch meine Generation früher oder später – wenn später, dann zumindest nicht zu spät – erfahren, was Sexualität ist, welchen Zweck Sexualität erfüllt und wie Sexualität funktioniert. Sie hat die damit verbundenen Eigenschaften, Empfindungen, Eindrücke, Erkenntnisse, Enttäuschungen und Erschütterungen kennengelernt und – in welcher Form und welchem Umfang auch immer – erlebt. Und obwohl es für bestimmte Personen und Personenmehrheiten, darunter vor allem die Angehörigen sexueller Minderheiten, gewiss nicht immer leicht und mitunter sogar leidvoll war, ihr Leben unter solchen Umständen zu leben, hatte die damals herrschende Sprachlosigkeit in Bezug auf alles, was auch nur entfernt mit Sexualität zu tun hatte, auch ihr Gutes.

Dieselbe Sprachlosigkeit herrschte damals nämlich auch in der Kirche – zumindest dort, wo ich Kirche erlebt habe. Nach fast drei Jahrzehnten seelsorglichen Wirkens in meiner Heimatgemeinde starb 1976 unser Pastor, wie man im Sauerland den katholischen Pfarrer zu nennen pflegt. (Wobei das Wort nicht auf dem a, sondern auf dem o betont wird.) Er wurde ebenso geachtet wie gefürchtet, denn er war nicht minder volksnah wie autoritär. Er war auf beinahe kindliche Weise fromm, pflegte einen äußerst bescheidenen Lebensstil und hatte ein großes Herz für Arme, Kranke und die damals noch so genannten Gastarbeiter. In religiösen Fragen hingegen war er extrem konservativ, bestimmend und unerbittlich. Ungeachtet seines Hangs zu Disziplin und Strenge war er jedoch kein Moralist.

In seinen ebenso stimm- wie wortgewaltigen Predigten, denen er durch wohldosierte Faustschläge auf die Kanzelbrüstung größtmöglichen Nachdruck zu verleihen pflegte, ging es um Gott, Glaube, Gebet und Gottesdienst; aus dem, was hinter den Schlafzimmertüren seiner Gemeindemitglieder vor sich ging, hielt er sich hingegen tunlichst heraus. Es konnte zwar durchaus vorkommen, dass er den allgemeinen Sittenverfall beklagte, sich über die Zunahme von Ehescheidungen aufregte oder seine Gemeindemitglieder aufforderte, bei der nächsten Wahl für eine Partei zu stimmen, die christliche Wertvorstellungen verträte. Begriffe wie »Sex«, »(Antibaby-)Pille« oder »Pariser« – wie man damals das Kondom zu nennen pflegte – wären ihm aber niemals über die Lippen gekommen.

Damit gehörte er zu einer aussterbenden Generation – auch und gerade innerhalb der Geistlichkeit. Es wurde in jenen Jahren nämlich immer mehr üblich, dass Geistliche öffentlich, und zwar auch im Rahmen von Predigt und Katechese, zu Fragen der Sexualität und der kirchlichen Sexualmoral Stellung bezogen. Während die einen gegen die Zölibatspflicht, das Pillenverbot und den Ausschluss wiederverheirateter Geschiedener von den Sakramenten wetterten – um nur ein paar Beispiele zu nennen –, meinten die anderen, dies alles umso vehementer verteidigen zu müssen. Was vorher, wenn überhaupt, dann nur hinter vorgehaltener Hand vermittelt und diskutiert worden war, rückte mit einem Mal ins Zentrum des kirchlichen Interesses und der kirchlichen Verkündigung.

Damit wurde der Sexualmoral – und zwar von progressiver ebenso wie von konservativer Seite – mit einem Mal eine Bedeutung zugesprochen, die sie in der Kirche nie zuvor innegehabt hatte. Beide Seiten blieben sich dabei nichts schuldig; sie schaukelten sich gegenseitig hoch und entfesselten dadurch eine regelrechte Sexualisierung von Theologie und kirchlichem Leben. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Unter Johannes Paul II., der 1978 zum Papst gewählt wurde und dieses Amt über ein Vierteljahrhundert ausüben sollte, stieg die kirchliche Sexualmoral mit einem Mal zum Kennzeichen des Katholischen schlechthin auf: Katholisch sein bemaß sich plötzlich vor allem am Bekenntnis zu den jüngeren päpstlichen Lehraussagen in Sachen Sexualmoral.

Dazu trug vor allem die von Papst Johannes Paul II. ebenso enthusiastisch wie exzessiv entfaltete »Theologie des Leibes« bei. Im Rahmen der gewöhnlich jeden Mittwoch stattfindenden Generalaudienzen hielt der Papst zwischen 1979 und 1984 nicht weniger als 133 Katechesen, in denen er sich eine ganzheitliche Sicht des menschlichen Daseins zu entwerfen bemühte – angefangen von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen über die menschliche Beziehungsfähigkeit und -bedürftigkeit bis hin zu einzelnen Aspekten der Sexualität und des Sexuallebens. In letzter Konsequenz ist die »Theologie des Leibes« ziemlich unverhohlen darauf angelegt, der Ausübung menschlicher Sexualität einen einzigen legitimen Ort zuzuweisen: die nach kirchlichem Verständnis gültige Ehe.

Man wird Johannes Paul II. gewiss zugutehalten können, dass es seine ehrliche Absicht war, die seinerzeit außerhalb der Kirche längst überwundene, innerkirchlich aber weiter fortbestehende Beklemmung und Sprachlosigkeit in Bezug auf alles, was mit Sexualität zu tun hatte, zu überwinden und den Menschen zu sagen: »Die Kirche meint es gut mit uns! Sie will mit ihrer Moral vor Verletzungen schützen! Es geht nicht um Verbote, es geht um die Liebe im göttlichen Heilsplan«, wie Christiane Florin seine Absicht wohlwollend zusammenfasst; wer allerdings »weiblich, homosexuell, unglücklich verheiratet oder wiederverheiratet geschieden sein sollte, spürt« in der lehramtlichen Sexualmoral »wenig Heil und viel Plan, wenig Liebe und viel Machtanspruch.« (Trotzdem!, S. 111)

Ich selbst hatte Glück. Obwohl ich in einem überwiegend, aber keineswegs komplett katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen bin, habe ich von den damals innerhalb der Kirche aufbrechenden und mit zunehmender Erbitterung geführten Kontroversen um Sexualität und Sexualmoral so gut wie nichts mitbekommen. Wie Christiane Florin »bin ich körperlich und seelisch einigermaßen heil durch diese Jugend im katholischen Milieu gekommen, weil ich die detailreichen Anweisungen zum korrekten Gebrauch der Geschlechtsorgane nur aus den Augenwinkeln wahrgenommen habe«. (Trotzdem!, S. 106) In meinem Fall habe ich das vor allem jenem Priester zu verdanken, der von 1977 an mein Heimatpfarrer war und mich wie kaum eine andere Persönlichkeit geprägt hat.

Dass Pastor Hirmer in unsere kleine, abgelegene Gemeinde kam, war vor allem seiner angeschlagenen Gesundheit geschuldet. Eigentlich war er für diesen Posten überqualifiziert: Er war hochgebildet, umfassend belesen, kannte sich in Geschichte und Kunstgeschichte fast ebenso gut aus wie in Philosophie und Theologie, beherrschte Latein, als wäre es seine Muttersprache, und war auch des Griechischen weit über das unter Theologen übliche Maß hinaus mächtig. In seinen Predigten bot er, ohne seine Zuhörerinnen und Zuhörer inhaltlich oder sprachlich zu überfordern, regelmäßig tiefe Einblicke in das Leben und Denken von Kirchenvätern und Heiligen und vermittelte – nicht zuletzt auch durch sein persönliches Beispiel – eine ebenso gediegene wie nüchterne Spiritualität.