14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

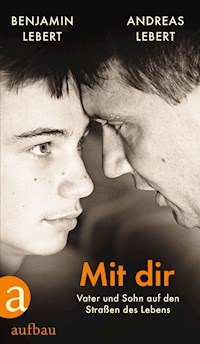

Über eine Beziehung, die das Leben prägt wie kaum eine andere

Wie bewahrt man ein Lächeln wenn’s besonders schlecht läuft? Welche Version der Geschichte ist wahr: meine oder deine? Andreas und Benjamin Lebert – Vater und Sohn – gehen gemeinsam durchs Leben und sind trotz schwieriger Phasen und familiärer Verwerfungen immer im Gespräch geblieben. Hier erzählen sie von ganz unterschiedlichen Erinnerungen, von Krisen und gemeinsamen, unvergesslichen Erlebnissen.

Ein heiteres, spannendes und tröstendes Buch über die Brücken zwischen den Generationen – und die trennenden Schluchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Die Geschichte, die hier erzählt wird, dauert 39 Jahre. In diese Zeit fallen sieben amerikanische Präsidenten, neun verschiedenfarbige Frisuren des Sohnes und diverse Trennungen des Vaters. Der Sohn schrieb mit sechzehn den Roman »Crazy«, der ein Weltbestseller wurde. Als der Vater aus seinem Job als Journalist in der Chefredaktion des »Stern« entlassen wurde, kam der Sohn nach Hamburg, um bei ihm zu sein. Als der Sohn mit Depressionen in eine psychiatrische Klinik in Göttingen eingewiesen wurde, brachte ihn der Vater dorthin. Wo der Sohn nicht dabei war: Als der riesengroße Mischlingshund Charly starb, ein Begleiter der Familie. Wo der Vater nicht dabei war: Als der Sohn sich einmal in eine Prostituierte verliebte, bekam er es mit einem Zuhälter zu tun, der ihm nachts auflauerte. Andreas und Benjamin Lebert erzählen von ihrem Leben als Vater und Sohn und von einer Beziehung, die sie ebenso sehr herausfordert wie trägt.

Über die Autoren

ANDREAS LEBERT, der Vater, brach sein Physikstudium ab, war Taxifahrer und Pharma-Vertreter, ehe er anfing zu schreiben. Er hat dann als Journalist unter anderem für den STERN und die ZEIT gearbeitet, gründete das Magazin der Süddeutschen Zeitung, war Chefredakteur der BRIGITTE. Heute leitet er das Magazin ZEIT WISSEN, schreibt mit seinem Bruder Kriminalromane.

BENJAMIN LEBERT, der Sohn, ist zweimal in der Schule sitzengeblieben und brach diese Karriere schließlich ganz ab. Erst Jahre später sollte er den Hauptschulabschluss in Abendkursen nachholen. Da war er schon ein berühmter Autor, und sein Roman »Crazy« stand auf den Lehrplänen der Mittelstufe. »Crazy« erschien, als er 17 war, wurde ein Jahr spät er verfilmt und in 32 Ländern veröffentlicht. Benjamin Lebert arbeitet heute immer noch als Schriftsteller, hat mittlerweile seinen achten Roman veröffentlicht und lebt mit seiner Familie in Hamburg.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Andreas Lebert, Benjamin Lebert

Mit dir

Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

HELD

HAND

NEUNUNDDREISSIG

NEIN

KRANK

KARUSSELL

ANGELS

KÄMPFEN

SPIELEN

BENJAMIN: WER BIN ICH?

STRIPTEASE

KABARETT

POLITIK

BENJAMIN: Wer bin ich? — (Fortsetzung)

16 UHR

HIGHLANDS

COMMUNICATOR

ROCK’N’ROLL

PUBLIKUM

SUSI

JOHN

ANDREAS: WER BIN ICH?

BAD NEWS

ANDREAS: WER BIN ICH? — (Fortsetzung)

FRAGE

CRAZY

TAGEBUCH

FLÜSTERN

VATERBILD

START

HEIMAT

ARRIVAL

Impressum

Für meinen Sohn, für meinen Vater

Where have you been, my blue-eyed son?Where have you been, my darling young one?

Bob Dylan

HELD

Ich war acht Jahre alt, als ich aus Gotham City vertrieben wurde. Es waren ein paar Klassenkameraden, die dafür sorgten. Mit einer Ganzkörperbehandlung, die eine aufgesprungene Lippe und ein geschwollenes Auge mit sich brachte. Der Typ, der in einem Hinterhof auf mir kniete und zuschlug, sagte: »Du Wichser wirst nie Batman sein!«

Wir waren am Vormittag im Unterricht gefragt worden, was wir später werden wollten. Ich hatte gesagt: »Batman.«

Bevor die Kerle von mir abließen, nahmen sie noch meinen Schulranzen und versenkten ihn in einem Müllcontainer. Sie hatten recht: Ein Junge mit einem angeborenen Halbseitenspasmus, der schon Probleme hat, einen Schuh zuzubinden, wird Gotham City nicht befreien, er wird nicht mal zum Casting für ein Kindertheater in dieser Sache eingeladen.

Ich ging ohne meinen Ranzen nach Hause, der für mich unerreichbar war. Ich dachte an meine Mutter, die ich bitten musste, in den Müllcontainer zu klettern. Und ich dachte an meinen Vater, an seine leuchtenden Augen, mit denen er mich abends fragen würde: Was gibt’s zu erzählen?

Seine Frage war nie nur eine Frage nach Ereignissen, sondern immer auch die Frage: Wie erzählst du dein Leben? Dir selbst und den anderen? Ich hatte manchmal das Gefühl: Was nicht erzählt wurde, existierte für meinen Vater nicht.

Und: Jede Erzählung brauchte einen Helden, und damit meinte er nicht einen Sieger. Die Frage, wie ich meinem Vater von der Hinterhof-Episode erzählen sollte, brachte mich zu einer inneren Umkehr. Ist es nicht viel spannender als Batman sein zu wollen, diesen Batman neu zu denken?

Ich malte mir plötzlich nicht mehr aus, ich wäre Batman. Sondern Batman wäre ich – mit gelähmtem Arm und leicht hinkend.

Diese Idee, das wusste ich, würde meinem Vater gefallen. Eigene Erfahrungen aus der Enge holen – hinaus ins Hoffnungsvolle. Das hat er mir beigebracht. Ein Lebensgeschenk.

Trotzdem existieren sie, die Gefahren, die Dunkelheiten, die Momente, in denen es keine Worte gibt.

Darf ich vorstellen: Mein Vater.

HAND

Es hatte die ganze Nacht geschneit, und es wollte einfach nicht aufhören. Ich fuhr durch ein Meer von dicken Flocken, es war, als wollten sie das Auto begraben. Die Straße war weiß, die Bäume waren weiß, die Wiesen waren weiß, der ganze Schwarzwald war weiß. Ich fuhr langsam und vorsichtig.

Samstag, 9. Januar 1982, fünf Uhr morgens. Es war sehr still im Wagen und draußen auch. Das einzige Geräusch kam von den Scheibenwischern. Wir waren zu dritt. Zwei von uns kannten die Welt, einer von uns sollte sie erst kennenlernen, pünktlich um elf Uhr zwanzig. Jutta hatte keine Wehen, sie war sieben Tage über dem Termin, Benjamins Geburt sollte eingeleitet werden.

Das Auto, in dem wir saßen, muss erklärt werden. Es war der alte VW Passat von Juttas Vater, allerdings war er nicht mehr rot. Wir hatten ihn von Joe, der eine Spritzpistole hatte, in Hellelfenbein umlackieren lassen. Freundschaftspreis. Hellelfenbein war die gesetzlich vorgeschriebene Farbe für ein Taxi. Auf dem Dach des Passats war ein schwarzgelber Bügel angebracht, unter dem Lenkrad klemmte links ein Funkgerät und rechts das Taxameter.

Wie erzählt man sein Leben?

Mit im Wagen befanden sich mein abgebrochenes Physikstudium und mein gescheiterter Versuch, mich als Pharmavertreter durchzuschlagen. Eine nicht gerade vielversprechende Besatzung. Jutta war Arzthelferin, seit vier Wochen geschieden, und sie hatte eine dreijährige Tochter, die, wann immer sie mich sah, mit einem scharfen kleinen Zeigefinger auf mich deutete und ihre Mutter ängstlich fragte: »Wer ist das?«

Für diesen Morgen und die folgenden Tage war Lisa bei den Großeltern untergebracht.

Schnee ist gut fürs Taxigeschäft.

Bis Jutta und Benjamin Tage später nach Hause kamen, schneite es ununterbrochen. Die meisten Taxiunternehmen gestatteten ihren Fahrern nicht, von Freiburg aus in die Dörfer des Schwarzwaldes hochzufahren. Das wurde zum Triumph unseres umlackierten Passats (der übrigens nur Sommerreifen hatte, aber durch seinen Frontantrieb den Mercedessen überlegen war). Ich saß Tag und Nacht am Steuer. Es gab damals keine Handys und kein Internet. Die Aufträge kamen von einer krächzenden Stimme aus dem Funkgerät. »Venus 6, wo sind Sie?« Venus 6 war meine Kennung auf dem Funk.

Drei Jahre später dachte ich an dieses Codewort zurück. Benjamin lag in der Küche auf dem Boden und spielte mit einem Spielzeugtraktor und Spielzeugkühen. Wir waren aus Freiburg weggezogen, lebten in einem ehemaligen Pfarrhaus auf dem Land in Niederbayern. Benjamin wollte den Spielzeugtraktor in die Spielzeugscheune rangieren und versuchte, mit seiner linken Hand das Scheunentor zu öffnen. Es gelang nicht. Er sah zu mir auf.

»Papa, was ist mit meiner Hand?«, fragte er mich.

Wie erzähle ich dir dein Leben?

Venus 6, wo sind Sie?

Venus 6, haben Sie den Auftrag angenommen?

NEUNUNDDREISSIG

Die Geschichte, die hier erzählt wird, dauert nun schon 39 Jahre. In diese Zeit fallen sieben amerikanische Präsidenten:

Reagan, Bush 1, Clinton, Bush 2, Obama, Trump, Biden. Es fallen neun verschiedenfarbige Frisuren des Sohnes hinein, von Weißblond über Pink 1, Pink 2 zu Pumucklrot und Nachtschwarz – und diverse Trennungen des Vaters, von Benjamins Mutter über Schauspielerin 1 und 2 bis zur Landschaftsarchitektin aus Ulm, ungefähr 27 Trennungen, behauptet der Sohn. Der Vater widerspricht vehement, und außerdem, sagt er, kam die Landschaftsarchitektin nicht aus Ulm.

Was in diesen 39 Jahren erfunden wurde: das Internet, das Mobiltelefon, das Sonnensegel und der Coffee‑to-go.

Die deutsche Mauer fiel, Freddy Mercury starb und David Bowie auch.

Der Sohn schrieb mit 16 den Roman Crazy, der ein Weltbestseller wurde. Kurz darauf gab er Unterricht in Creative Writing an einer Schule in der Bronx. Als ihn der Vater in New York besuchte, probierten sie Abend für Abend die unzähligen Tomatengerichte im Restaurant Tomato an der Ecke 7th Avenue/21st Street. Sie diskutierten nachts mit der Vermieterin, weil der Vater angeblich zu laut schnarchte – und sie besichtigten die Twin Towers. Wenige Wochen bevor Flugzeuge hineingesteuert wurden.

In den 39 Jahren gründete der Vater in seiner Freizeit mehrere Bands mit Namen wie »Uschis Nightmare«, »All in Therapy« und »The Drummer Has a Flu«.

Als der Vater aus seinem Job als Journalist in der Chefredaktion des Stern entlassen wurde, kam der Sohn nach Hamburg, um bei ihm zu sein. Als der Sohn mit Depressionen in eine psychiatrische Klinik in Göttingen eingewiesen wurde, brachte ihn der Vater dorthin.

Wo der Sohn nicht dabei war: Als der 90 Kilo schwere, riesengroße Mischlingshund Charlie starb, ein Begleiter der Familie. Bei der Entsorgung seines Leichnams musste der Vater ihm die Gelenke der Beine brechen, damit er in die dafür vorgesehene Tonne passte.

Wo der Vater nicht dabei war: Als der Sohn sich einmal in eine Prostituierte verliebte, bekam er es mit einem Zuhälter zu tun, der ihm nachts in der Chodowieckistraße in Berlin auflauerte.

Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens. Mal näher beieinander, mal weiter weg, unter Laternen und kalten Himmeln.

Auf der ohnehin regennassen Oranienburger Straße in Berlin wären sie beinahe von Wasserwerfern weggespült worden, auf einer Demo gegen Neonazis. Bei einer Fahrt auf der Autobahn zwischen Salzburg und München 1997 erklärte der Vater dem Sohn, dass er sich von der Mutter getrennt hatte. Weinend blickte er den Sohn an: »Was denkst du jetzt von deinem Vater?« Benjamin antwortete: »Ich denke, mein Vater braucht jetzt einen Big Mac.«

39 Jahre. Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens. Sind Sie gut zu Fuß? Folgen Sie uns. Hier geht’s lang.

NEIN

Werde ich ein berühmter Fußballer? Nein. Schreibe ich in Mathematik die rettende Note? Nein. Ist Natalie auch in mich verliebt? Nein. Kann ich mich gegen die Sparmaßnahmen des Vorstands durchsetzen? Nein. Werde ich ein Rächer in einem schwarzen Fledermauskostüm sein? Nein.

Wird mein Vater, obwohl er immer älter wird, stark bleiben?

Wird mein Sohn trotz seiner Behinderung ein leichtes Leben haben?

Wir denken an die vielen Neins, die wir in unserem Leben verarbeiten müssen. »Nein«, diesem Wort wollen wir uns hier widmen – es zählt zu den bedeutsamsten überhaupt – nicht zuletzt auch in der Beziehung von Vater und Sohn.

Wir blicken dafür zurück auf eine gemeinsame Reise, genauer gesagt auf einen Weg, der gemeistert werden wollte. Vater und Sohn, auf einer Decke sitzend, ausgebreitet auf einem Hügel in der Uckermark, auf der Weite großer Felder: Mais, Weizen, Gras. Neben uns ein ganz besonderes Nein. Der Grund für unsere Rast. Der Grund, warum wir überhaupt in dieser Gegend sind. Es ist graubraun, das Nein. Und es hat zwei bemerkenswert große Ohren.

Elias, der Esel, den wir geliehen haben, tut das, wofür Esel seit Menschengedenken berühmt sind: Er will nicht weitergehen. Schon seit zwei Stunden will er nicht weitergehen. Keinen halben Meter.

Vater, damals 55 Jahre alt, und Sohn, damals 29 Jahre alt, hatten sich eine kleine Reise vorgenommen, endlich mal wieder nur sie beide: Wandern mit einem Esel, Zeit füreinander haben, Gespräche führen, entspannen … Die Erinnerung an diesen Ausflug rufen wir jetzt wach, die Stunden und Tage mit einem Wesen, das zu jedem Zeitpunkt und mit großem Talent in der Lage war, einen Strich durch unsere Rechnung zu machen. Elias, der Esel, soll unser Führer sein durch die Gefilde des Wortes »Nein«.

Hirnforscher, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Managementtrainer und Kulturwissenschaftler versuchen, diese Gefilde abzustecken, wo es um viel geht: um die Fähigkeit, sich zu entscheiden, zu erkennen, was man will und was nicht. Um die Notwendigkeit, sich abzugrenzen: Wer bin ich, wer bist du? Um die Sehnsucht, vom Rest der Welt in Ruhe gelassen zu werden. Um die Kunst, das Wort »Nein« zu sagen. Und die ebenso große Kunst, es zu hören.

Der Esel Elias war sehr süß, verschmust und freundlich. Er erkannte ziemlich oft, was er nicht wollte, nämlich weitergehen. Sagen wir lieber: sehr oft.

Das Wissen, das wir von der jungen Frau auf der Farm dazu mitbekommen hatten, war folgendes:

Punkt eins: Wenn der Esel stehen bleibt, muss man sich von ihm wegdrehen und ihn ignorieren. Wenn man ihn ignoriert, werden sein Interesse und seine Neugier wieder geweckt, und er ist bereit weiterzugehen. Das hat nicht geklappt, nie. Aber es war schön, uns gegenseitig dabei zuzusehen, wie wir uns bemühten, einen Esel zu ignorieren.

Punkt zwei: Wenn der Esel ausgeglichen und fröhlich ist, sind seine Ohren ganz weich und entspannt, und sie drehen sich munter in die eine oder andere Richtung. Wenn der Esel aber schlechte Laune hat oder ihm etwas nicht behagt, dann legt er die Ohren steif nach hinten.

Die Kunst, das Nein zu hören … Es muss festgehalten werden, dass sie dort oben auf dem Hügel nach zwei Stunden in der stechenden Augustsonne noch nicht besonders ausgeprägt war, jedenfalls nicht beim Vater. So hat er tatsächlich versucht, Elias dadurch zum Aufbruch zu bewegen, dass er die steif nach hinten gerichteten Ohren nach vorne bog. Es ist ja durch wissenschaftliche Experimente belegt, dass der Mensch nicht nur dann lächelt, wenn er das Leben schön findet, sondern auch umgekehrt das Leben schön findet, wenn er lächelt, also die Mundwinkel nach oben zieht. Für Esel gilt das nicht, nein.

Die junge Frau auf der Farm hatte uns außer dem Wissen über Esel auch eine Wanderkarte mitgegeben, auf der sie die Tagesetappen unserer Route eingezeichnet und ihre Handynummer notiert hatte. An Schultern und Armen hatte sie auffällige Tattoos und im Gesicht drei Piercings. Sie erinnerte uns an Lisbeth Salander, die berühmte Figur aus den Stieg Larsson-Krimis. Die Konsequenz im Nein unseres Gefährten Elias drängte die Frage immer stärker nach vorn: Müssen wir die Lisbeth Salander der Uckermark anrufen und um Hilfe bitten?

Ja oder nein?

Bei dieser Entscheidung kämpfen im Menschen zwei Hirnregionen um die Macht, das weiß die Wissenschaft ziemlich genau. Die eine Region ist zuständig für Emotionen und Intuition, die andere für rationales Denken: planen, analysieren, reflektieren.

Wir entscheiden uns schließlich für nein, also: nicht anrufen.

Wir wollten uns in unserer unmittelbaren Zukunft nicht noch lächerlicher machen, als wir es ohnehin schon waren. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt den Verdacht, das Gespött der ganzen Uckermark zu sein: die zwei Männer aus der Stadt, angereist im BMW, neue Wanderschuhe an den Füßen, einer auch noch eine Gitarre auf dem Rücken, Lagerfeuer-Idylle im Sinn …

»Elias, komm!«

Das gestraffte Seil. An einem Ende die zwei Männer, schwitzend, in Schräglage. Am anderen Ende die zwei Ohren, angelegt nach hinten, ein unbeeindruckter Blick – und die vier Beine, die längst nicht mehr aus Fleisch und Knochen waren, sondern aus Stahl, verschraubt mit dem Mittelpunkt der Erde.

»Elias, komm.«

Nein.

Jetzt begannen zwei Standpunkte zwischen Vater und Sohn um die Macht zu kämpfen.

– Du bist zu herrisch, zu hart, zu befehlend, dadurch wird der Esel nur noch störrischer.

– Du bist zu weich, zu unentschlossen, so versteht er gar nicht, was du von ihm willst.

– Du merkst nie, wenn du mit deiner Art nicht weiterkommst.

– Du darfst nicht immer nur lieb und nett sein, musst auch mal lernen, dich durchzusetzen.

»Ihr seht ja ziemlich entspannt aus«, hatte Lisbeth Salander bei der Übergabe von Elias gesagt. Und dann ganz ernst, beinahe ermahnend hinzugefügt: »Aber ihr werdet sehen: Der Esel findet immer das Thema, um das es bei den Menschen gerade geht. Er wird auch euer Thema erkennen. Und er wird euch darauf stoßen.«

»Elias, komm.«

»Elias. Bitte.«

»Bitte. Elias.«

Kinder sagen Nein zum ersten Mal mit eineinhalb, zwei Jahren. Zuerst, weil es so schön kurz ist und weil es die Eltern so oft aussprechen. Allmählich merken die Kleinen aber die Besonderheit an dem Wort: Es bezeichnet nicht nur eine Sache wie Auto, Baum, Boot oder Feuerwehr. Es bedeutet mehr, es hat etwas mit einem selbst zu tun, und es löst Reaktionen aus. Man kann seinen Unmut kundtun. Sagen, dass einem etwas nicht passt und dem Gegenüber Grenzen setzen. Entwicklungspsychologen frohlocken über diesen Schritt. Der dänische Familientherapeut und Bestsellerautor Jesper Juul schreibt: »Wenn Kinder keine Möglichkeit haben, Nein zu sagen, können sie auch nicht Ja sagen.«

Nein sagen ist wichtig, das spüren wir, das lesen wir, das wissen wir. Aber wir haben auch den Wunsch nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Harmonie, das Verlangen, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Nein ist ein schneidendes Wort, ein trennendes Wort, ein beendendes Wort, ein zurückweisendes Wort, ein verletzendes Wort.

Wir haben Angst vor diesem Wort, Angst, es zu sagen, Angst, es zu hören. Wir verkleiden es, wir umgehen es, wir vermeiden es. Bücher über die Kunst, Nein zu sagen, gibt es in großer Zahl. Es gibt hilfreiche Regeln, mit welchen Strategien man am besten Nein sagt, sogar wie man das Nein sagen trainieren kann.

Trotzdem haben die meisten Menschen das Gefühl, Jasager zu sein, sich zu selten mit einem klaren Nein zu befreien. Experten auf diesem Gebiet weisen darauf hin, dass wir häufiger Nein sagen als wir es selbst vermuten würden. Aber wenn es uns nicht gelingt, Nein zu sagen, gräbt sich das in unserem Gedächtnis besonders tief ein und verstärkt das Gefühl einer schamvollen Wehrlosigkeit.

»Elias, komm jetzt, verdammt nochmal.«

Elias, der Esel, macht es so mit seinem Nein: Er bleibt freundlich, friedlich, lässt sich streicheln, macht klar: Mein Nein ist kein aggressiver Akt, keine Provokation, keine Zurückweisung. Mein Nein gehört mir, nicht dir.

Esel sagen ja auch nicht Nein. Sie machen Nein. Esel sind keine Neinsager, sondern Neinmacher.

Was das Machen betrifft: Managementtrainer erklären Führungskräften mit Geduld und Nachdruck, nach welchen Kriterien sie von ihren Untergebenen beurteilt werden, tatsächlich nämlich nur nach einem einzigen: Handeln im Konfliktfall. Nicht: Reden im Konfliktfall. Auch nicht: Handeln im konfliktfreien Raum.

Auf dem Hügel in der Uckermark hat sich die Szene inzwischen folgendermaßen entwickelt: Vater und Sohn haben die Frage, wie man den Esel zum Laufen bringt, längst hinter sich gelassen, sie sitzen auch nicht mehr auf der Decke. Es geht jetzt um Grundsätzliches, es wird gestikuliert, auf und ab gegangen, gestritten. Die großen Vater und Sohn-Themen, für deren Bearbeitung alle Lebensjahre niemals ausreichen, müssen jetzt, hier, ausgefochten werden. Endgültig, mit oder ohne Esel.

Sohn: »Und weil du immer gesagt hast, ich soll mich körperlichen Herausforderungen stellen, habe ich beim Umzug diese scharfkantige alte Scheißspüle getragen und meine Hand aufgeschlitzt.«

Vater: »Und weißt du noch in Höllriegelskreuth? Wegen deiner Panikattacke habe ich den Flug verpasst und wäre beinahe entlassen worden.«

Handeln im Konfliktfall: Während der Streit an Intensität zunahm, entschied sich Elias hinter unserem Rücken plötzlich, die Wanderung fortzusetzen.

Die Strecke, die wir drei Wanderer jeden Tag zu bewältigen hatten, betrug etwa 15 Kilometer. Sie führte über schmale Teerstraßen, über Feldwege und Trampelpfade, durch kleine Orte, über Felder und ins Dunkelgrün des Waldes – rund um den Oberuckersee. Wir erlebten senkrechte Sonneneinstrahlung, senkrechten Platzregen und Mückenangriffe von allen Seiten. Einer von uns dreien trug eine schwarze Jacke, einer eine blaue Jacke. Der Dritte ein Holzgestell auf dem Rücken, festgezurrt mit Gurten unter seinem Bauch. In diesem Holzgestell befanden sich unser Proviant und unser Gepäck. Abends wurde es dem Wanderer abgenommen, und er wurde von den beiden anderen gestriegelt und gebürstet.

Eselwanderungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vielleicht liegt das daran, dass es in unserer multioptionalen Welt immer schwieriger wird, so durchs Leben zu stapfen, als einer, der weiß, was er will und was er nicht will. Der Ja oder Nein sagt – und sich von seinem Weg nicht abbringen lässt.

Aber Vorsicht: Beide Wörter, Ja und Nein, eignen sich zur Überhöhung und Propaganda, zum Missbrauch. Wenn die Wörter nur noch als Vereinfachung von komplexen Realitäten dienen, sind sie Sprengsatz.

Das Nein von Elias eignet sich nicht für Volksabstimmungen, lässt sich nicht populistisch verwerten. Es gehört nur ihm. Seine Kraft liegt darin, dass es nicht auf Beifall aus ist. Wenn Ja und Nein Beifall bekommen, ist Misstrauen angebracht.

Am Ende des zweiten Tages tauchte hinter einer Biegung plötzlich das Ziel auf. Ein Ort mit einem großen stillgelegten Fabrikschornstein, der von der Abendsonne beleuchtet wurde. Dort, sagte die Karte, würden wir unser Nachtquartier finden. Vor uns lag jetzt nur noch ein Fußmarsch von einem Kilometer, auf einem schnurgeraden, romantischen Pfad, gepflastert mit viereckigen Steinen. Das menschliche Gehirn rechnete hoch: Viertelstündchen.

Aber nein.

Wir hatten den dünnen gelben Streifen übersehen, der den Wegrand zierte. Butterblumen wuchsen dort, viele, in Reih und Glied stehend, bis in den Ort reichend, möglicherweise sogar noch weiter. Elias pflückte sie mit seiner Oberlippe in kleinen, schmackhaften Büscheln. Er ließ keine Blume aus, und er ließ sich viel Zeit. Die Schuhe mit den müden Füßen liefen voll Schweiß, und das menschliche Gehirn rechnete wieder: In diesem Tempo dauert ein Kilometer drei Stunden.

Wir haben ihn aber dann doch in zwei Stunden 20 geschafft.

Die Neins des Elias. Eines Morgens stand er anders als sonst auf der Weide, die ihm am Abend davor zugewiesen worden war. Er stand am äußersten Ende, zeigte uns nur seinen Hintern und seinen Rücken, presste das Gesicht an die einzige Wand weit und breit, die eines Holzschuppens. Man sah schon aus 20 Metern Entfernung: nicht ansprechbar. Wir haben ein zweites Frühstück eingenommen. Als wir zurückkehrten, kam er uns schon entgegen. Wie schön wäre es, so zu sein wie er. So selbstbewusst, so frei. Liegt der Schlüssel dazu vielleicht gar nicht in großen, neuen Lebensentwürfen, sondern in einem kleinen Wort?

Geht es bei der Kraft des Neins überhaupt um etwas Kleines, das man sorgsam in sich wachsen lassen sollte, behüten muss, beschützen? Das Rechte verdient? Für das man seinen Blick schärfen muss, um es auch bei anderen zu respektieren? Wenn wir unter Stress stehen und überrumpelt werden, hat das Nein in den allermeisten Fällen keine Chance. Das Gehirn schaltet sofort auf Ja. Kurzfristig fühlt sich das Ja besser an, weil wir einen Konflikt vermeiden.

Wann waren wir zu feige, Nein zu sagen? Wir überlegen.

Vater: Ich habe nicht Nein gesagt, als Freunde von mir einem Klassenkameraden Todesangst einjagten, indem sie ihn beim Schwimmen in der Isar immer wieder zu lange untertauchten.

Sohn: Ich habe nicht Nein gesagt, als ich in einem Hotelzimmer in Helsinki sexuell missbraucht wurde.

Voller Scham und Dunkelheit sind diese Erinnerungen. Wir müssen sie umständlich hervorkramen, weil wir sie vor uns selber versteckt haben. Im Gegensatz zu den Szenen, in denen wir den Mut aufbrachten, Nein zu sagen.

Das Nein, das nur dir gehört. Könnte es sein, dass dieses Nein nicht Türen schließt, sondern sie öffnet? Dass es dich das Gebiet erkennen lässt, das deine Heimat ist? Sokrates hat gesagt: »Wie zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht bedarf.« Das Nein macht das Leben reich. Nicht umsonst ist es das Wort der Kinder und Jugendlichen und all derer, die ins Leben hineindrängen, die sich Platz schaffen müssen, ablehnen, was sie vorfinden. Das Nein ist der Ruf der Wildnis.

Auch die Neins, die wir im Laufe des Lebens verarbeiten müssen, so traurig sie sein mögen, rufen nach Neuem. Und jedes kleine Nein bringt uns einem größeren näher.

Wird mein Hund Charlie noch durch die Nacht kommen?

Nein.

Werde ich die Seen von Band‑e-Amir noch einmal wiedersehen?

Nein.

Kann ich den Abriss des Hauses meiner Kindheit verhindern?

Nein.

Werde ich mich am Ende an alles erinnern können?

Nein.

Bis wir beim letzten Nein angelangt sind, dem größten, aus dem wir schon jetzt alle Freiheit beziehen können, wenn wir nur dazu bereit sind:

Werde ich überleben?

Nein.

Kurz vor dem Ende unserer Wanderung nahm Elias deutlich Geschwindigkeit auf. Die Gegenstände in seinem Holzgestell klapperten und wackelten, die beiden anderen Wanderer klapperten nebenher, und das menschliche Gehirn zog den Schluss: Elias wittert sein Zuhause, auf die Landkarte brauchen wir nicht mehr zu achten.

Aber nein.

Als Elias endlich einen Ort erreichte und abbremste, erfasste uns beim Anblick eines lang gestreckten Gebäudes, einer ehemaligen Buchbinderei, ein mulmiges Gefühl. Wir konnten uns nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Ein Mann an einem Gartenzaun machte uns klar: Dieser Ort lag etwa 14 Kilometer Luftlinie von Elias’ Zuhause entfernt.

Lisbeth Salander kam 20 Minuten nach unserem Anruf in einem gelben Transporter um die Ecke. Sie lachte zum Fenster heraus und lud die drei Wanderer ein.

Beim Abschied von Elias sagte sie, wir sollten seinen Huf berühren, denn das bringt Glück. Elias hatte nichts dagegen.

KRANK

August 1995. Children’s Hospital am Sunset Boulevard in Los Angeles. Es riecht nach Desinfektionsmittel und Erbrochenem. An Benjamins Bett sitzt ein sehr alter Mann vom Volk der Cherokee und liest eine Kurzgeschichte vor. Das blasse, durchsichtige Gesicht des dreizehnjährigen Patienten zeigt keinerlei Reaktion. Die letzte Fiebermessung hatte 39,2 ergeben. »It’s going down, thank God«, hat der Arzt gesagt.

Andreas: Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon diverse Ärzte gesprochen, aber bei diesem letzten würde ich mir bald den Namen genau merken: Dr. Perry. Bis heute steht dieser Name in meinem Kopf dafür, was Vater sein bedeuten kann. Er steht dafür, dass man diese Rolle nicht ablegen kann, nie Pause machen kann, dass sie manchmal so viel wiegt wie ein Jumbojet.

Ein Familienurlaub war damals gerade zu Ende gegangen. Ein Traumurlaub, kann man sagen. Die ganze Familie, Mutter Jutta, Vater Andreas, Tochter Lisa, Sohn Benjamin in einem Mietwagen durch Kalifornien. Vom Strand in San Diego mit dem Hotel del Coronado, berühmt aus dem Film Manche mögen’s heiß, in die glitzernden Nächte von Las Vegas. Dann mit Wasserkanistern im Kofferraum bei 46 Grad Celsius durch das Tal des Todes und mit Angst vor Bären wandernd im Yosemite National Park. Golden Gate in San Francisco, Universal Studios in Hollywood.

Der kalifornische Traum verflüchtigte sich am Montagabend vor unserem geplanten Rückflug. Der Arzt, den wir ins Hotel gerufen hatten, um Benjamins plötzliche Bauchschmerzen und das hohe Fieber zu untersuchen, hatte eine klare Anweisung ausgesprochen: Wenn sich dieser Zustand nicht bis zum Morgen deutlich verbessert, kann der Patient nicht fliegen – sondern muss ins Krankenhaus.

Besserung? In der Nacht kamen Erbrechen und Durchfall dazu, und das Fieber stieg. Der Familienrat beschloss: Mutter und Tochter fliegen nach Hause, Vater und Sohn fahren ins Krankenhaus.

Im Kopf des Vaters: Welches Krankenhaus? Wie kommen wir da hin? Hotelzimmer muss verlängert werden, berufliche Termine in München müssen abgesagt werden, Zuversicht muss ausgestrahlt werden, aber hallo!

Im Kopf des Sohnes: Hitze. Wo bin ich? Jemand trägt mich in ein Taxi. Alptraumhafte Bilder … Wer sind diese Monster an meinem Bett? Ich möchte nicht in Los Angeles sterben.

Wir beide in einem kleinen Zimmer im Children’s Hospital. Verschiedene Ärzte betraten dieses Zimmer und führten bei Benjamin verschiedene Untersuchungen durch. Ultraschall, Blutbild, Abtasten, Abhören, Nadel in den Arm, Taschenlampe ins Auge, Finger in den Hintern. Besorgte Mienen, Fachausdrücke, Fragen: Wo waren Sie? Was haben Sie gegessen? Schließlich die Vermutung: akute Blinddarmentzündung, lebensgefährlich ohne Operation.

Als der Vater dem alten Mann zuhörte, der dem Sohn Geschichten vorlas, waren sie schon über sieben Stunden in diesem kleinen Zimmer. Der Tropf, an dem der Sohn hing, zeigte allmählich Wirkung. Nach dem großen Flüssigkeitsverlust fühlte sich Benjamin ein kleines bisschen besser und fragte den Vater, ob der etwas auftreiben könne gegen den schlechten Geschmack im Mund. Das erste Lächeln tauchte auf seinem Gesicht auf, als er sagte: »Ask for Germany’s most famous Görglwater Odol.«

Anstelle von Odol kam Oberarzt Dr. Perry. Gut aussehend, graue Schläfen und die konzentrierten Augen des Chirurgen. Dr. Perry entwarf zwei Szenarien für Vater und Sohn im Falle der akuten Blinddarmentzündung. Erstens: Hier in der Klinik, hier in Los Angeles bleiben, Beobachtung des Zustandes bis zur sicheren Abklärung, dann Operation. »In diesem Fall sind Sie die nächsten sechs Wochen hier«, sagte Dr. Perry. Oder: Jetzt sofort aufbrechen, so schnell wie irgend möglich, das nächstbeste Flugzeug nehmen, nach der Landung in Deutschland sofort zum Arzt. In diesem Fall findet die Beobachtung des Zustandes des Patienten im Flugzeug statt – und zwar durch den Vater. Dr. Perry holte einen Notizzettel aus der Brusttasche seines weißen Kittels und notierte etwas, während er sprach. »Sie haben jetzt noch ein Zeitfenster, das Sie für den Flug nutzen können. Ich kenne Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre berufliche Situation nicht. Aber ich kann es ganz klar sagen: Ich an Ihrer Stelle würde fliegen.« Dann reichte er dem Vater den Zettel. »Das ist meine Telefonnummer. Ich habe heute Nachtdienst. Wenn sich der Zustand Ihres Sohnes auf dem Flug über dem amerikanischen Kontinent verschlechtert, dann muss der Pilot landen. Er kann mich anrufen.«

Ich will nicht in Los Angeles sterben.

Die Entschiedenheit des Dr. Perry. In dem kleinen Zimmer war sie sehr überzeugend.

Im Kopf des Vaters: Flug buchen, an der Rezeption das von Dr. Perry erwähnte Formular unterschreiben, »Verlassen der Klinik auf eigenes Risiko«, Sohn in der Klinik lassen, zum Hotel fahren, auschecken und Sachen holen, zurück zur Klinik, Sohn einladen, zum Flughafen rasen. Zuversicht ausstrahlen, aber hallo!

Im Kopf des Sohnes: Den Vorleser nicht enttäuschen, so tun, als ob man zuhören kann, den Vater nicht enttäuschen, so tun, als ob man stark sein kann.

Die Zeit war denkbar knapp, aber der Vater schaffte es schnell zum Hotel und wieder zurück. Und die Leute im Children’s Hospital taten alles, damit wir schließlich im Taxi zum Flughafen saßen. Der Fahrer hatte den Auftrag verstanden und gab Gas. Viel linke Spur, viele Fahrstreifenwechsel.

Jetzt, in dieser Situation, ist der Moment gekommen, um einem Tier die Ehre zu erweisen. Es handelt sich um einen Hai. Sein Name: Sharky. Ein Plüschtier, vom Sohn zum Glücksbringer der ganzen Reise ernannt.

»Hast du den Sharky eingepackt?«, fragte Benjamin mit schwacher Stimme im Taxi.

Sekunden der Stille.

Andreas hatte Sharky vergessen.

Das Glück der Beziehung von Vater und Sohn ist ein Leben lang gefährdet. In diesem Taxi aber, in dieser elenden Verfassung, der eine krank, fast im Delirium, der andere geplagt von der Frage, ob das alles richtig war, was er entschieden hat – hier war dieses Glück nicht gefährdet. Für uns beide war vollkommen klar: Sharky wird nicht zurückgelassen. Wenn wir wegen ihm die Maschine versäumen würden, dann wäre es vielleicht gerade richtig.