11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

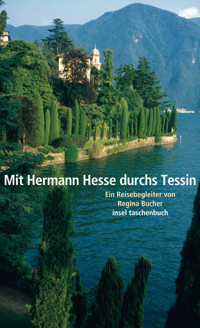

»Nie aber habe ich so schön gewohnt wie im Tessin, und noch keinem meiner Wohnorte bin ich so lange treu geblieben wie dem jetzigen.« Was mit einem Kuraufenthalt 1907 auf dem legendären Monte Verità begann, entwickelte sich zu einer lebenslangen Faszination: 1919 siedelte Hermann Hesse nach Montagnola im Tessin über und lebte dort bis zu seinem Tod 1962. Seiner Begeisterung für diese abwechslungsreiche Seen- und Berglandschaft mit ihren atemberaubenden Ausblicken und ihren pittoresken Dörfern hat er in zahlreichen Erzählungen, Briefen und nicht zuletzt in seinen Aquarellen Ausdruck verliehen. In zehn Spaziergängen führt Regina Bucher, die Direktorin des Hermann Hesse-Museums Montagnola, den Leser auf den Spuren des Autors durch das »Märchentessin«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

»Nie aber habe ich so schön gewohnt wie im Tessin, und noch keinem meiner Wohnorte bin ich so lange treu geblieben wie dem jetzigen.« Was mit einem Kuraufenthalt 1907 auf dem legendären Monte Verità begann, entwickelte sich zu einer lebenslangen Faszination: 1919 siedelte Hermann Hesse nach Montagnola im Tessin über und lebte dort bis zu seinem Tod 1962. Seiner Begeisterung für diese abwechslungsreiche Seen- und Berglandschaft mit ihren atemberaubenden Ausblicken und ihren pittoresken Dörfern hat er in zahlreichen Erzählungen, Briefen und nicht zuletzt in seinen Aquarellen Ausdruck verliehen. In neun Spaziergängen führt Regina Bucher, die Direktorin des Hermann Hesse-Museums Montagnola, den Leser auf den Spuren des Autors durch das »Märchentessin«.

Parco Scherrer, Morcote

Mit Hermann Hessedurchs Tessin

Ein Reisebegleiter von Regina BucherMit zahlreichen Abbildungenund Fotografien vonRoberto Mucchiut

eBook Insel Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der 4. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 3609.

© Insel Verlag Berlin 2010

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Der Verlag weist darauf hin,dass dieses Buch farbige Abbildungen enthält, deren Lesbarkeit auf Geräten, die keine Farbwiedergabe erlauben, eingeschränkt ist.

Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn

Umschlagfoto: Roland Gerth/Prisma/Premium

Umschlag: Michael Hagemann

eISBN 978-3-458-74368-2

www.insel-verlag.de

Inhalt

Einleitung

Erster Spaziergang

Zu Besuch bei Balls – Von »Klingsors Schlößchen«ins »Paradies Agnuzzo«

Zweiter Spaziergang

»Gib uns Spinat, der nie in Blüten schösse«Von der Gartenarbeit und Wanderungen nach Bigogno und Agra

Dritter Spaziergang

Die »chinesische Mauer« und zauberhafte »Blicke nach Italien«

Vierter Spaziergang

Hermann Hesses Badefreuden im See und intensive Farben am »Ölberg«

Fünfter Spaziergang

»Ich bin der Hirsch und du das Reh«

Hermann Hesse und Ruth Wenger in Carona und Umgebung

Sechster Spaziergang

»Wo in Römerzeiten ein Tempel stand, steht jetzteine Kirche …«. Durch den Wald bis Santa Maria d'Iseo und nach Cademario

Siebter Spaziergang

»Halb beängstigend, halb berauschend«

Die Stadt Lugano und ein Spaziergang nach Gandria

Achter Spaziergang

»Mitleben in einem zeitlos Geistigen«

Auf der Spur der Morgenlandfahrer im Parco delle gole della Breggia

Neunter Spaziergang

»In die zauberhafte Erscheinungswelt versunken …«

Hermann Hesse im Locarnese

Anmerkungen

Praktische Hinweise

Informationen zu den einzelnen Spaziergängen

Dank

Bildnachweis

Mit Hermann Hesse durchs Tessin

Hermann Hesse in Montagnola, 1937.

»Auf der richtigen Seite der Berge«Hermann Hesse im Tessin

Hermann Hesse nahm das Tessin zum ersten Mal wahr, als er 1901 mit dem Zug durch die Schweiz fuhr, auf dem Weg nach Italien, wo er unter anderem Mailand, Genua, Florenz und Venedig besuchte. Bis 1914 unternahm er weitere sieben Italienreisen, die zum Teil mehrere Wochen dauerten. Seine Begeisterung für dieses Land, seine Liebe zu Landschaft und Kultur, trugen wesentlich dazu bei, daß er 1919 das Tessin zu seiner neuen Heimat machte.

Hermann Hesses erster Aufenthalt im Tessin fand allerdings schon 1907 statt, als er eine vierwöchige Kur auf dem Monte Verità in Ascona absolvierte. Auch die Erholungsaufenthalte in den folgenden Jahren führten ihn in diese Gegend, meist nach Minusio und Locarno-Monti.

Als er sich 1919 in Bern von seiner psychisch kranken Frau Mia Bernoulli und seinen drei Söhnen, von denen der jüngste gerade einmal sieben Jahre alt war, trennte, lag eine leidvolle Zeit hinter ihm. Nicht nur, daß sich in den vorangegangenen Jahren bereits die Eheprobleme bemerkbar gemacht hatten, auch um die berufliche Situation war es aufgrund der politischen Entwicklung in Deutschland nicht gut bestellt. Hermann Hesse hatte sich, nach anfänglicher Kriegsbefürwortung, deutlich gegen den Ersten Weltkrieg geäußert und wurde daraufhin von der deutschen Presse als »Drückeberger« und »vaterlandsloser Gesell«1 beschimpft. Auch die Psychoanalyse, der er sich seit 1916 unterzog, ging nicht spurlos an ihm vorüber und trug dazu bei, daß er sich innerlich aufgewühlt fühlte.2 Hinzu kam eine miserable finanzielle Situation, mußte er doch einen großen Teil seines Geldes für die Kriegsgefangenenfürsorge sowie für die Versorgung der Ehefrau und die Unterbringung der Kinder aufbringen. Hermann Hesse war zunächst unschlüssig, wohin er ziehen sollte. Er entschied sich für das Tessin, ein für ihn idealer Zufluchtsort: einerseits weit genug entfernt von der deutschen Schweiz und Deutschland, geographisch durch die Alpen klar von dem Bisherigen getrennt, andererseits eine Kultur und ein Ambiente, das ihm von den Reisen in sein geliebtes Italien und ins Tessin vertraut war. Er wählte das Luganese im Sottoceneri als neuen Lebensort und fand zunächst Unterkunft auf einem Bauernhof in Sorengo. Zwei Wochen später bezog er eine Wohnung in der Casa Camuzzi in Montagnola.

Hermann Hesse, »Blick auf die Casa Camuzzi«, Aquarell auf Papier, 1927.

Dieses Dorf, zunächst als vorübergehende Zuflucht gedacht, blieb bis zu Hesses Tod 1962 sein Wohnsitz. Von hier aus unternahm er in den ersten Jahren ungezählte Spaziergänge in die nähere Umgebung, machte sich zu Fuß auf, Freunde zu besuchen, oder erkundete die Collina d'Oro, mit Staffelei und Malstuhl versehen, auf der Suche nach Motiven für seine Landschaftsaquarelle.

Mit zunehmendem Alter und nach seiner Umsiedlung in die komfortable Casa Rossa wurden die langen Spaziergänge seltener, und Ausflüge unternahm man immer öfter im eigenen Auto, das Hesses dritte Ehefrau Ninon zu fahren gelernt hatte.

Exkurs: Tessin»Das Märchentessin unsrer guten Zeiten ist nicht mehr da«

Das Tessin, nur knapp 3000 km2 groß und seit 1803 Schweizer Kanton, ist weitgehend von Italien umgeben. Die gut 300 000 Einwohner sprechen italienisch, die älteren Leute auch Tessiner Dialekt, wo »man nicht Lugano, sondern ›Lügang‹, nicht Pazzallo, sondern ›Paschall‹, nicht Tedesco, sondern ›Tedeschg‹« sagt.3 Nach Norden bilden die Alpen eine natürliche Grenze, welche bis zum Bau des Gotthard-Bahntunnels 1882 nur mit Mühe überwunden werden konnte. Nach Nordosten schließt sich der Kanton Graubünden mit dem San Bernardino-Massiv an. Der Monte Ceneri teilt den Kanton Tessin in zwei Regionen. Das Sopraceneri umfaßt das Gebiet zwischen Gotthard und dem Lago Maggiore, zum Sottoceneri, welches sich Richtung Po-Ebene öffnet, gehören das Luganese und das Mendrisiotto. Das Tessin war von jeher ein armer Kanton. Zunächst unter wechselnder Herrschaft italienischer Machthaber, später als Untertanengebiet der Schweizerischen Urkantone, fristeten die Bauern und Handwerker ein karges Leben und waren sogar oft gezwungen, ihr Glück im Ausland zu finden.

Schon ab Ende des 19. Jahrhunderts übte das Tessin auf viele Künstler eine große Faszination aus. Das südliche Klima, die unverdorbene Natur, die abwechslungsreiche Berg- und Seenlandschaft boten die ideale Umgebung für kreatives Schaffen. Hinzu kamen die fremde Sprache und die südliche, von Italien beeinflußte Lebensart, kombiniert mit der schweizerischen, gut funktionierenden Infrastruktur. Zu diesen Schriftstellern und Malern, Philosophen und Wissenschaftlern gesellten sich wohlhabende Gäste aus ganz Europa, die um die Jahrhundertwende das Tessin als Handelsplatz und Erholungsgebiet entdeckten. Man reiste in Limousinen, logierte im Grandhotel und ließ es sich gutgehen.

Mit dem allgemeinen Wirtschaftsaufschwung Mitte der 50er Jahre wurden im Tessin die Verkehrswege ausgebaut und die Infrastruktur verbessert. Damit ging ein Zuwachs des Tourismus einher, der schließlich dazu führte, daß nicht wenige Touristen sich im Tessin zu damals noch günstigen Grundstückspreisen einen Zweitwohnsitz zulegten. Hermann Hesse war darüber nicht sehr glücklich: »Das Märchentessin unsrer guten Zeiten ist nicht mehr da. […] mit der Neuzeit und dem ›Aufschwung‹ [ist] natürlich auch die Korruption gekommen, die Bauern um Montagnola haben ihr Land bis zu 35 und 40 Franken pro Meter hinauf taxiert, Spekulanten kaufen es und parzellieren und bauen ganze Siedlungen […].«4 Gut, daß er die heutigen Preise, die häufig bei über tausend Schweizer Franken pro Quadratmeter liegen, nicht mehr erlebt hat.

Es hätte ihn dagegen sicherlich gefreut, daß sich trotz dieser Entwicklung, die sich nach seinem Tod fortsetzte, bis heute viele unberührte Gegenden erhalten haben.

Das Tessin ist daher immer noch ein empfehlenswertes Reiseziel für alle, die gern Spaziergänge unternehmen, wandern und die beeindruckende, reizvolle Landschaft genießen möchten.

Blick vom »Sasso delle parole«, Agra.

Exkurs: Montagnola und die Collina d'Oro»Montagnola war damals ein Dörfchen …«

Es versteht sich von selbst, daß sich auch Hermann Hesses Wahlheimat in den letzten Jahrzehnten verändert hat und mit seinem Wohnort, wie er ihn 1919 erlebte, kaum mehr vergleichbar ist.

Seit 2004 ist Montagnola, wie auch die ehemals eigenständigen Nachbardörfer Agra und Gentilino, ein Ortsteil der Gemeinde Collina d'Oro, die knapp 4500 Einwohner hat. Der Name Collina d'Oro (deutsch: Goldhügel) ist seit Ende des 19. Jahrhunderts überliefert und soll ursprünglich aufgrund der reizvollen Landschaft und Vegetation entstanden sein.5 Heute wird »Gold« häufig spöttisch mit »Geld« gleichgesetzt, da mittlerweile zahlreiche vermögende Anwohner zugezogen sind. Die Gemeinde erstreckt sich weitläufig auf einer Fläche von 6,5 km2 und ist in über zwanzig Ortsteile (italienisch: frazioni) gegliedert. Der niedrigste Punkt liegt auf Seeniveau bei ca. 270 Metern, die höchste Erhebung ist der Monte Croce oberhalb von Agra mit 654 Metern. Montagnola befindet sich im Herzen der Collina d'Oro und war in seiner Geschichte von Landwirtschaft, vor allem von Viehwirtschaft sowie Wein- und Getreideanbau geprägt. Aufgrund der starken Nachfrage nach Baugrundstücken in den 60er Jahren kam es zu einer starken Zunahme der Bevölkerung und einem Rückgang der Landwirtschaft. Viele Bauern hatten es nun nicht mehr nötig, den harten Alltag eines Landwirtes zu ertragen, waren sie doch durch Landverkäufe zu schnellem Wohlstand gekommen. Montagnola lockt damals wie heute mit seiner lieblichen Wald-, Hügel- und Seenlandschaft zahlreiche Menschen an, die ruhig und doch nahe bei Lugano wohnen wollen. Hermann Hesse konstatierte wenige Jahre vor seinem Tod die Veränderungen in seiner Wahlheimat und ahnte vielleicht die weitere Entwicklung voraus: »Montagnola war damals ein Dörfchen, zwar kein ärmliches und geducktes wie manches andere in der Gegend, aber doch ein bescheidenes, kleines und stilles, in dem es ein paar herrschaftliche Häuser aus älterer Zeit und zwei, drei neuere Landhäuser gab, das aber einen vorwiegend bäuerlichen Anblick bot. – Montagnola ist [heute] kein Dorf und macht keinen bäuerlichen Eindruck mehr, es ist ein Vorstädtchen mit etwa viermal so vielen Einwohnern, mit einem stattlichen Postamt und Konsumladen, einem Café und einem Zeitungskiosk […].«6

Und doch bietet die Collina d'Oro nach wie vor wunderbare Spaziergänge und idyllische Waldpfade, alte Tessiner Architektur und lauschige Grotti unter Kastanienbäumen, wie sie schon Hermann Hesse besungen hat: »Die Tessiner Landschaft […] hat mich stets wie eine vorbestimmte Heimat oder doch wie ein ersehntes Asyl angezogen und empfangen. […] Sie ist mir zur Heimat geworden. […] Der nackte steinerne Tisch bei der steinernen Bank unterm Kirschlorbeer oder Buchsbaum, der Krug und die tönerne Schale voll Rotwein im Kastanienschatten, das Brot und der Ziegenkäse dazu – das alles ist zur Zeit des Horaz auch nicht anders gewesen als heute.«7

Erster Spaziergang:Zu Besuch bei BallsVon »Klingsors Schlößchen« ins »Paradies Agnuzzo«

[1] Casa Camuzzi [2] Kapelle des San Nazzaro [3] Grotti im Wald [4] Viglio mit Kapelle des San Giovanni Evangelista [5] Agnuzzo, ehemaliges Wohnhaus von Emmy Ball-Hennings und Hugo Ball [6] Kirche Sant'Andrea (zurück bis zu den Grotti wie Hinweg) [7] Friedhof Sant'Abbondio mit Grab von Ninon und Hermann Hesse [8] Kirche Sant' Abbondio

Ausgangspunkt der Wanderung ist die im alten Dorfkern Montagnolas gelegene Casa Camuzzi, wo Hermann Hesse von 1919 bis 1931 wohnte, vom Dorfplatz in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen. Das Haus ist aufgrund seines ganz besonderen Baustils sofort zu erkennen: Verwinkelt, mit Erkern, Türmchen und fratzenhaften Masken an der Fassade hebt sich dieser Palazzo von der typischen Tessiner Architektur deutlich ab. Wie damals beschatten hohe Platanen den Vorplatz, und durch das Fenster am Eingangsportal ist der märchenhafte Garten zu erahnen.

Diesen Spaziergang nach Agnuzzo hat Hesse zwischen 1920 und 1927 viele Male unternommen, denn dort lebten Hugo Ball (1886-1927) und seine Ehefrau Emmy Ball-Hennings (1885-1948) ab August 1920, mit Unterbrechungen, bis kurz vor Hugo Balls Tod im Jahre 1927. Später wohnte seine Witwe zeitweise wieder in Agnuzzo. Auf dem Weg dorthin kam Hermann Hesse an den Häusern einiger seiner Freunde und Bekannten vorbei, die in diesem Kapitel ebenfalls vorgestellt werden.

Exkurs: Hugo Ball und Emmy Ball-Hennings

Hugo Ball wuchs in der süddeutschen Stadt Pirmasens in einem katholischen Elternhaus auf. Nach einem Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie, welches er nicht abschloß, wurde Ball Schauspielschüler am Deutschen Theater Berlin und arbeitete ab 1912 als Dramaturg bei den Münchner Kammerspielen. 1914 kehrte er nach Berlin zurück, wo er sich für expressionistische Kunst und die literarische Avantgarde engagierte und in mehreren Zeitschriften veröffentlichte. Ein Jahr später emigrierte er mit Emmy Hennings, die er in München kennengelernt hatte, nach Zürich. Emmy Hennings hatte eine wechselvolle Geschichte hinter sich: In Flensburg geboren und aufgewachsen, verdingte sie sich zunächst als Dienstmädchen. Nach einer gescheiterten Ehe, aus der die Tochter Annemarie (1906-1987) hervorging, arbeitete sie als Theater-Schauspielerin, Diseuse, Animiermädchen, Hausiererin und Prostituierte. Ab 1910 war Emmy Hennings für zahlreiche Künstler Muse, Geliebte und Modell; gleichzeitig begann sie, Morphium und Opium zu konsumieren. 1911 konvertierte sie zum katholischen Glauben und fing an, als Diseuse in der Münchner Künstlerkneipe »Simplicissimus« zu arbeiten. Zwei Jahre später wurde ihr erster Gedichtband Die letzte Freude veröffentlicht, und kurz darauf verbrachte sie wegen kleinerer Vergehen zweimal mehrere Wochen im Gefängnis. Auch nach dem Umzug mit Hugo Ball nach Zürich änderte sich zunächst nichts an diesem Alltag aus Armut, Prostitution, Drogensucht und Tingeltangel. 1916 gründeten Emmy Hennings und Hugo Ball das »Cabaret Voltaire«, welches sich zum Ausgangspunkt der dadaistischen Bewegung entwickelte. Ein Jahr später organisierte Ball zusammen mit Tristan Tzara die »Galerie Dada«, in der Künstler wie Paul Klee, Wassily Kandinsky, Hans Arp und August Macke ausstellten. Emmy Hennings und Hugo Ball traten im Cabaret Voltaire auf und bestritten auch Soireen in der Galerie Dada. 1918 und 1919 erschienen Hugo Balls Romane Flametti oder Vom Dandysmus der Armen und Kritik der deutschen Intelligenz, Emmy Hennings veröffentlichte Gefängnis (1919) und Das Brandmal (1920). Immer wieder unternahmen die beiden Künstler von Zürich aus Reisen ins Tessin. 1920 heirateten sie in Bern und zogen im August nach Agnuzzo, nachdem Hugo Ball sich endgültig und radikal dem Katholizismus zugewandt hatte. Im Tessin waren beide weiter schriftstellerisch tätig und publizierten verschiedene Werke, darunter Byzantinisches Christentum. Drei Heiligenleben (1923) und Die Flucht aus der Zeit (1927) von Hugo Ball und Der Gang zur Liebe (1926) und Hugo Balls Weg zu Gott (1931) von Emmy Ball-Hennings. Hugo Ball starb 1927 an einer Krebserkrankung. Seine Witwe lebte bis zu ihrem Tod 1948 in verschiedenen Dörfern im Tessin, unter anderem auch in Agnuzzo.

Die Casa Camuzzi

1919 fand Hermann Hesse in der Casa Camuzzi eine Wohnung im ersten Stock des Nordflügels, bestehend aus vier Zimmern und einer Sonnenterrasse. Die Besitzerin Margherita Camuzzi vermietete die Wohnung, die sich in schlechtem Zustand befand, recht günstig. Ein Glücksfall für den mittellosen Hermann Hesse. In diesem Haus schrieb er nicht nur die Werke Klein und Wagner, Klingsors letzter Sommer, Siddhartha und Narziß und Goldmund, sondern auch zahlreiche Betrachtungen und Gedichte.

Gartenseite der Casa Camuzzi, um 1900.

Hesse hatte schon ab 1916 im Rahmen einer Psychotherapie zu malen und zu zeichnen begonnen, und widmete sich nun in dieser Umgebung von intensiver Schönheit ernsthaft dem Aquarellieren. Jahre später erinnerte er sich an seinen ersten Sommer in diesem Haus: »[…] als Gnade vom Himmel kam hinzu ein Sommer, wie ich nur sehr wenige erlebt habe, von einer Kraft und Glut, einer Lockung und Strahlung, die mich mitnahm und durchdrang wie starker Wein. Das war Klingsors Sommer. Die glühenden Tage wanderte ich durch die Dörfer und Kastanienwälder, saß auf dem Klappstühlchen und versuchte, mit Wasserfarben etwas von dem flutenden Zauber aufzubewahren; die warmen Nächte saß ich bis zu später Stunde bei offenen Türen und Fenstern in Klingsors Schlößchen und versuchte, etwas erfahrener und besonnener, als ich es mit dem Pinsel konnte, mit Worten das Lied dieses unerhörten Sommers zu singen.«1

Der größte Raum der Wohnung verfügte über einen Balkon, der über einem wunderschönen, halb verwilderten, terrassierten Garten schwebte, und war als einziger mit einem Kamin, der allerdings schlecht funktionierte, beheizbar. Im Herbst wurde dies mit den sinkenden Temperaturen zum Problem. Ab Oktober 1919 stand Hesse glücklicherweise, dank der Spende seines Gönners Georg Reinhart aus Winterthur, ein kleiner Ofen zur Verfügung, von ihm liebevoll »Francolino«2 genannt: »[…] mehrmalige neue Versuche mit dem Kamin machten mir stets nur die Bude voll Rauch, der Maurer kam zum Reinigen und blieb darin stecken, man mußte die Mauer aufbrechen. Nun aber habe ich endlich Heizmöglichkeit, keinen eigentlichen Ofen, sondern etwas zwischen Ofen und Kamin, was man hier drolligerweise ›Franklin‹ heißt. Er braucht lächerlich viel Holz, und das Holz ist lächerlich teuer – aber schließlich bezahlt man Wärme und Arbeitsmöglichkeit nie zu teuer.«3

Hermann Hesse und Ninon Dolbin vor der Casa Camuzzi, 1929.

Für Hermann Hesse wurde dieses »schöne, wunderliche Haus«4 die nächsten zwölf Jahre sein neues Zuhause, ein Ort der Inspiration, das von all seinen Wohnstätten am meisten geliebte Haus: »Mein Palazzo, Imitation eines Barock-Jagdschlosses, der Laune eines Tessiner Architekten vor etwa fünfundsiebzig Jahren entsprungen, hat außer mir noch eine ganze Reihe von Mietern gehabt, aber keiner ist so lange geblieben wie ich. Aus einer ungewöhnlich üppigen und munteren Baulust entstanden, im lustvollen Überwinden großer Terrainschwierigkeiten, hat dieser halb feierliche, halb drollige Palazzo ganz verschiedene Ansichten. Vom Portal des Hauses führt pompös und theatralisch eine fürstliche Treppe hinab in den Garten, der in vielen Terrassen mit Treppen, Böschungen und Mauern sich bis in eine Schlucht hinab verliert und in dem alle südlichen Bäume in alten, großen Prachtexemplaren vorkommen, ineinander verwachsen, von Glyzinen und Clematis überwuchert. Für das Dorf selbst liegt das Haus fast ganz verborgen. Aus dem Tale unten sieht es, mit seinen Treppengiebeln und Türmchen über stillen Waldrücken hervorschauend, ganz wie das ländliche Schloß einer Eichendorff-Novelle aus. […] hier hatte ich viele Jahre der tiefsten Einsamkeit genossen, und auch an ihr gelitten, hatte viele Dichtungen und Malereien gemacht, tröstende Seifenblasen, und war mit allem so verwachsen, wie ich es seit der Jugend mit keiner andern Umgebung gewesen war.«5

Der Architekt hieß Agostino Camuzzi (1808-1870) und gehörte zu den zahlreichen Tessinern, die als Baumeister oder Stukkateure im 19. Jahrhundert ihren Kanton verließen, um im Ausland, vorwiegend in Rußland, zu wirken. Nach mehr als 25 Jahren kehrte Camuzzi in sein Heimatdorf Montagnola zurück und baute seine aus dem 17. Jahrhundert stammende Familienresidenz zu dem heutigen Palazzo um, der vor allem durch seine bizarren Formen, die unterschiedlichen Fenster und die auffälligen Verzierungen hervorsticht.

Zu den anderen Bewohnern der Casa Camuzzi gehörten der Maler, Grafiker und Illustrator Gunter Böhmer, der Maler Hans Purrmann sowie der Schriftsteller, Dramatiker und Maler Peter Weiss, die jedoch erst nach Hermann Hesses Umzug in die Casa Rossa nach Montagnola kamen.

Exkurs: Gunter Böhmer

Gunter Böhmer kam 1933, im Alter von 22 Jahren, auf Einladung von Hermann Hesse nach Montagnola. Der junge Böhmer bezog im Südflügel der Casa Camuzzi eine Wohnung im ersten Stock und richtete sich im zweiten Stock sein Atelier ein, welches, rundum mit großen runden Fenstern versehen, heute noch von außen zu bewundern ist. Hesse verhalf dem Künstler zu Illustrationsaufträgen beim S. Fischer Verlag, unter anderem auch für seine eigenen Werke Hermann Lauscher, Klingsors letzter Sommer und Der Steppenwolf, und wurde ihm bald ein väterlicher Freund, der ihn in künstlerischen Fragen beriet und häufig zu einem Plausch in die Casa Rossa oder zu einem Spaziergang einlud. Die beiden verband eine enge, von Humor geprägte Freundschaft,6 in der Hermann Hesse keinen Zweifel daran ließ, daß er an das Können und das Talent des jungen Böhmer glaubte: »Dieser junge Mensch […] hatte sich auch in das Dorf Montagnola und die Landschaft Klingsors aus der Ferne so heftig verliebt, daß er am Ende dem Drang nicht mehr widerstehen konnte, seinen Traum zu verwirklichen und diese sagenhaften Gegenden aufzusuchen […]. Seitdem hat Böhmer, mit einigen Unterbrechungen, Jahr um Jahr im Dorf Klingsors und in dessen Palazzo gehaust und hat wie Klingsor um den Geist dieser Landschaft und um den malerischen Ausdruck für diesen Geist gekämpft, asketisch und besessen wie sein Vorgänger.«7

Innenhof der Casa Camuzzi mit Blick auf den Garten.

Die Casa Camuzzi heute

Als Margherita Camuzzis Tochter Rosetta, eine promovierte Zahnärztin, an deren gnadenlose Behandlungen sich die älteren Leute heute noch erinnern, Anfang der 1990er Jahre starb und die Erben das Haus zum Verkauf freigaben, bemühte sich der mittlere Hesse-Sohn Heiner Sponsoren zu finden, um den Palazzo zu kaufen und dort ein Museum einzurichten.8 Leider vergeblich, denn die acht Wohnungen wurden an sechs Besitzer verkauft, die nun als Eigentümergemeinschaft die Liegenschaft bewohnen und verwalten. Glücklicherweise konnte 1997 die zum Komplex der Casa Camuzzi gehörende Torre Camuzzi angemietet werden, um dort das schön gestaltete Museum Hermann Hesse einzurichten. Mit einer Dauerausstellung, Sonderausstellungen und vielen Veranstaltungen gehört diese Institution heute zu den meistbesuchten Museen des Kantons.

Maria Geroe-Tobler in Montagnola, um 1930.

Der Garten wurde 1997 durch den Sturm »Lothar« und 2004 durch starke Schneefälle, die die uralten Glyzinen entwurzelten und die Grotte zum Einsturz brachten, stark beschädigt. So bleibt heute nur, die Architektur zu bewundern und sich vorzustellen, wie Hermann Hesse an der Haustür ein Verkaufsschildchen anbrachte: »Hermann Hesse, Aquarelle aus dem Tessin, Schriftstücke«,9 um Geld für seinen Lebensunterhalt zu verdienen und Freunde unterstützen zu können.

Exkurs: Maria Geroe-Tobler

Gegenüber der Casa Camuzzi stehen zwei weitere auffällige Häuser: Links erhebt sich die Casa Lombarda, ein imposanter Backsteinbau, der ebenfalls zum Besitz der Familie Camuzzi gehörte, bis er Mitte der 90er Jahre, halb verfallen, verkauft wurde. Die neuen Besitzer renovierten das Haus sehr aufwendig und versetzten es in den ursprünglichen Zustand zurück. Hesse blickte von seiner Wohnung auf das Haus und hielt es 1931 in einer detailgetreuen Federzeichnung fest.10 Rechts daneben steht ein schmales, turmförmiges Häuschen, in welchem die aus St. Gallen stammende Teppichweberin Maria Geroe-Tobler ab 1926 wohnte, nachdem sie zuvor für ca. ein Jahr Mieterin in der Casa Lombarda gewesen war. Von ihrem Turmhaus blickte sie praktisch auf die Terrasse Hermann Hesses, zu dem sich schon bald eine Bekanntschaft entwickelte. 1928 ging die Künstlerin als Schülerin von Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers und Oskar Schlemmer an das Bauhaus in Dessau, wo sie an einem ihrer schönsten Werke, dem »Liebespaar II-Teppich«, zu arbeiten begann.11 Jahre später erwarb Hesse das Kunstwerk als Hochzeitsgeschenk für seine dritte Frau Ninon und schrieb eine kleine Betrachtung über diesen Gobelin, ein »Paradies voll schöner und liebenswerter Gestaltungen«.12

Nach der Machtergreifung Hitlers kehrte Maria Geroe-Tobler nach Montagnola zurück und gehörte dort zu den engsten Bekannten um Hermann und Ninon Hesse, Gunter Böhmer und Emmy Ball-Hennings. Später entwickelte sich eine enge Beziehung zu Hans Purrmann.

Hermann Hesse unterstützte die unter finanziellen Sorgen leidende Künstlerin, die 1936 in ein größeres Haus in Montagnola gezogen war und dort bis zu ihrem Tod 1963 lebte.

Versteckte Kapellen, lokale Prominenz und Bürgerpflichten

Wenn man einige Schritte an der Casa Lombarda vorbei die Via dei Camuzzi hochgeht, stößt man direkt hinter dem Haus rechts auf ein kleines Treppchen, die Scarinada S. Nazee, die wie ein Privatweg anmutet, jedoch öffentlich ist und nach wenigen Metern zum Vorplatz der – leider abgeschlossenen – Kapelle San Nazzaro führt, erstmals erwähnt 1421. Über dem Eingang der Kapelle sieht man das Marmorwappen der Familie Brocchi, das einen Strauch, »brocco« oder »broccolo« genannt, darstellt. Die Familie Brocchi ist eine der ältesten Familien der Collina d'Oro und besaß auch das Patronatsrecht der Kapelle.13

1925 wurde die Kirche nach einer Restauration wiedereröffnet, wie Hermann Hesse an Emmy Ball-Hennings berichtet: »Hier werden wir dieser Tage auch ein kleines Kirchenfest haben, denn der Eifer des Pfarrers von Gentilino hat es fertig gebracht, die alte verfallene Kapelle von San Nazzaro hier in Montagnola wieder einzuweihen, das wird am Sonntag gefeiert […].«14 Vom Vorplatz der kleinen Kirche hat man einen schönen Blick auf die Casa Camuzzi und auf ihr Dach-Türmchen.

Wieder zurück und die Via dei Camuzzi weiter hinauf, fällt der Blick links auf eine weiß gestrichene Villa mit auffälligen Gips-Skulpturen neueren Datums auf dem Dach, die sich über das Dorf erhebt. Hier lebte der legendäre Bürgermeister von Montagnola, Alessandro Gilardi (1873-1953), genannt »der Kaiser«, welcher 44 Jahre das Dorf regierte und als imposante und durchsetzungsstarke Persönlichkeit in Erinnerung geblieben ist. Nach seinem Tod wechselte die Villa häufig die Besitzer, bis der Ex-Beatle George Harrison (1943-2001) das Haus Anfang 2001 erwarb, um sich von seiner Krebsbehandlung zu erholen. Harrison starb noch im November des gleichen Jahres in einer Klinik in Los Angeles.

Direkt an der Straße Via dei Camuzzi, ebenfalls auf der linken Seite unterhalb der Harrison-Villa, befindet sich der Seniorentreffpunkt mit dazugehörigem schattigem Garten und einer Boccia-Bahn. Bis Anfang der 60er Jahre war hier das Rathaus untergebracht, Mittelpunkt des Dorflebens. In diesem Haus heirateten Hermann Hesse und Ninon Ausländer (1895-1966) im November 1931, und hier war es auch, wo Hermann Hesse wählte und an den Volksabstimmungen, wie sie heute noch praktiziert werden, teilnahm. Giulio Petrini, geboren 1913 und über Jahrzehnte Leiter des Postbüros in Montagnola, der Hermann Hesse im Laufe der Zeit gut kennenlernte, erinnerte sich 2001 in diesem Zusammenhang an eine Anekdote: »Als er [Hermann Hesse] das neue Haus bezog, das ihm geschenkt wurde [Casa Rossa], hatte er viel mit dem Baumeister Ferdinando Brocchi zu tun, der für den Bau zuständig war. Brocchi war zu der Zeit auch Bürgermeister, und ich glaube, Hesse und er hatten eine enge Beziehung. Ich erinnere mich, dass einmal wichtige Wahlen bevorstanden; der Bürgermeister bat Hesse, doch wählen zu kommen, und dieser sagte, er käme selbstverständlich. Er kam, nahm seinen Wahlzettel und ging in die Kabine. Nach einiger Zeit kam er heraus und verlangte einen neuen Wahlzettel. Es verging wieder einige Zeit, dann stürmte Hesse aus der Kabine, ohne zu wählen und ohne sich zu verabschieden. Vermutlich war ihm das Ausfüllen zu kompliziert. Ansonsten beteiligte er sich jedoch immer an den Gemeindewahlen, meistens konnte man die Wahlzettel ja zu Hause ausfüllen.«15

Das Hotel Bellevue

An der Hauptstraße angekommen, erhebt sich rechts das Hotel-Restaurant Bellevue, mit dem Hermann Hesse eng verbunden war, ging er doch hierher oft zum Essen mit seinen zahlreichen Besuchern und brachte hin und wieder Gäste im Hotel unter. Unter anderem übernachteten hier Thomas Mann, der Maler Louis Moilliet und auch Hesses zweite Ehefrau Ruth Wenger (1897-1994), wenn sie nach einem abendlichen Besuch bei Hesse nicht mehr den weiten Weg nach Carona zurücklegen wollte. »Wenn ich komme, möchte ich die erste Nacht im Bellevue schlafen, damit wir einen Abend für uns haben, ohne an den Heimweg denken zu müssen, gelt?«16 schrieb sie im Februar 1923 an Hermann Hesse. Ab 1938 übernahm die Familie Ceccarelli das Haus. Deren Tochter führt heute noch das Hotel und besitzt einige gewidmete Privatdrucke, Karten und Briefe, welche Hermann Hesse an ihre Mutter Maria Ceccarelli sandte und die von dem herzlichen und regelmäßigen Kontakt zwischen ihm und den Hotelbesitzern zeugen.

Der Vicolo di Ligüna

Ein kleines Stück links die Hauptstraße hinunter biegt man rechts in den Fußweg Vicolo di Ligüna ein, den kürzesten Weg, um hinunter zu den Grotti und nach Agnuzzo zu kommen. Als Hesse ihn Anfang der 20er Jahre abwärts wanderte, war dies ein schmaler Pfad durch Wald und Rebberge, und im Gegensatz zu heute noch nicht von Villen gesäumt. Aber schon 1927 hatte die unberührte Idylle anscheinend ein Ende, da die ersten Baugrundstücke in Besitz genommen wurden, wie Hesse wehmütig beschrieb: »Ach, und niemals mehr werde ich über Liguno [Ligüna] an dem herrlichen Waldrand sitzen, meinem liebsten Malplatz: ein Fremder hat Wald und Wiese gekauft und mit Draht eingezäunt, und wo die paar schönen Eschen standen, wird jetzt seine Garage gebaut. Dagegen grünen die Grasstreifen unter den Reben in der alten Frische, und unter den welken Blättern hervor rascheln wie immer die blaugrünen Smaragdeidechsen, der Wald ist blau und weiß von Immergrün, Anemonen und Erdbeerblüte, und durch den junggrünen Wald schimmert kühl und sanft der See herauf.«17

Exkurs: Hans Purrmann

Im Vicolo di Ligüna wo sich heute die Station 7 des Hermann-Hesse-Wanderweges18 mit einer roten Bank befindet, hatte von 1944 bis 1959 Hans Purrmann, der bis an sein Lebensende 1966 in Montagnola wohnte, sein Atelier.

Der aus Speyer stammende Maler siedelte nach dem Besuch der Kunstschulen in Karlsruhe und München 1905 nach Paris über, wo er schon bald ein enger Freund von Henri Matisse wurde. Im Ersten Weltkrieg verlor er in Paris Wohnung, Atelier und viele seiner Kunstwerke. Nach dem Krieg ließ er sich in Langenargen am Bodensee nieder, verbrachte jedoch häufig die Wintermonate in Italien oder Frankreich. 1935 übernahm er in Florenz die Leitung der deutschen Künstler-Stiftung »Villa Romana«.

Von den Nationalsozialisten als »entarteter Künstler« verfemt, mußte Purrmann 1943 von dort in die Schweiz fliehen und kam zunächst in Castagnola bei Lugano unter. 1944 zog er nach Montagnola in das Hotel Bellevue, »wo ihm die Besitzer des Hotels, Herr und Frau Ceccarelli, den Aufenthalt so angenehm wie möglich machten«,19 und bezog später eine Erdgeschoßwohnung in der Casa Camuzzi. Sein unterhalb des Hotels gelegenes Atelier im Vicolo di Ligüna behielt er bis 1959: »Nach Süden hin […] lag das Atelier, dessen großes Fenster sich gegen den Hügelhang, den See und die jenseitige Bergkette in immer anderem Licht öffnet. Auch hier bot sich eine unerschöpfliche Zahl von Motiven des Malerauges«, schwärmte Hans Purrmann anläßlich einer Ausstellung in München.20 Ab 1960 malte Hans Purrmann, durch eine schwere Krankheit an den Rollstuhl gefesselt, in einem Atelier in der Ra Cürta in unmittelbarer Nähe der Casa Camuzzi.

Die Grotti im Wald

Es empfiehlt sich, im Vicolo di Ligüna eine kleine Ruhepause zu machen und die gegenüberliegende Bergkette zu bewundern, die vom linken Gipfel Monte Lema bis rechts zum Monte Tamaro führt, davor erhebt sich auf einem niedrigeren Hügel die Kirche Santa Maria d'Iseo.

Nach der Überquerung der Via Valegia und weiter dem ausgeschilderten Hesse-Wanderweg folgend, kommt man an einer Waldwiese vorbei, wo sich früher die Felsenkeller zur Lagerung des Weines befanden, und erreicht schließlich die Via dei Canvetti. Rechter Hand liegen hier die Grotti Cavicc und Circolo Sociale, die Hermann Hesse häufig und gern besucht und in vielen Betrachtungen und Gedichten besungen hat. Oft ging er hierher, allein oder mit Freunden, um die Balls zu treffen, welche von Agnuzzo hochkamen, und mit ihnen zusammen ein einfaches Abendessen zu genießen. In seinem Gedicht »Sommerabend vor einem Tessiner Weinkeller« faßt Hermann Hesse 1929 die Stimmung in den Grotti in Worte:

»Hier atmet Waldlaub und Gestein,

Weht Unschuld klösterlich und Feierabend,

Den Bissen Brot, die kühle Schale Wein

Mit holder Zaubertraumkraft fromm begabend.

Farnkraut am Wege duftet scharf und strenge,

Schon wird im Holz der Siebenschläfer wach,

Die erste Fledermaus jagt durchs Gestänge

Gekreuzter Äste ihrem Raube nach.

Und nun stirbt Laut um Laut und Licht um Licht

Der Tag dahin, und aus den Bäumen quillt,

Wie Harz und Honig duftend, schwer und dicht

Herab die Nacht, die mütterlich uns stillt.

[…]

Wie selig duftet doch Vergänglichkeit!

Wie sehnt sich Geist nach Blut, und Tag nach Nacht!«21

Früher bestand ein Grotto (wörtlich: Grotte) aus einem Felsenkeller, in dem der Wein gelagert wurde. Im Laufe der Zeit fing man an, ein Gläschen Wein an interessierte Weinkäufer auszuschenken, dazu reichte man ein Stück Brot oder einen eingelegten Käse, den »Formaggino«. So wurden die Grotti allmählich zu einfachen Schenken im schattigen Wald, mit karierten Tischtüchern auf Holztischen und Steinbänken, in denen man heute auch warme Gerichte bekommen kann.

Hermann Hesse, Ninon Dolbin und unbekannter Mann vor dem Grotto Circolo Sociale, 1929.

In einer Betrachtung beschrieb Hesse die Grotti, wie er sie zu Beginn der 20er Jahre erlebt hat: »Im Wald, an der Schattenseite des Berges, liegen die Grotti, die Weinkeller des Dorfes, ein kleines, zwerghaft phantastisches Märchendorf im Walde, lauter Stirnseiten kleiner steinerner Giebelhäuser, die keine Rückseite haben, denn Dach und Haus verliert sich im Boden, und tief in den Berg hinein sind Felsenkeller gebohrt. Da liegt der Wein in grauen Fässern. Wein vom vorigen Herbst und auch noch vom vorvorigen, älteren gibt es nicht. Es ist ein sanfter, sehr leichter, traubiger Wein, von roter Farbe, er schmeckt kühl und sauer nach Fruchtsaft und dicken Traubenschalen. […] Ungeheuer steigen die Stämme der Bäume empor, alte riesige Bäume, Kastanie, Platane, Akazie. Sie streben hoch hinan, durch ihr Gezweige blickt wenig Himmel, oft bin ich bei fallendem Regen hier gesessen, im Freien, im Walde, stundenlang, und bin von keinem Tropfen berührt worden. Wir sitzen im Dunkel, schweigend, ein paar fremde Künstler, die hier wohnen. In kleinen irdenen Tassen, weiß und blau gestreift, steht der rosige Wein. Unter unserer kleinen Terrasseninsel, senkrecht unter uns, schimmert rötliches Licht in der Vorhalle des Kellers.«22

Seit 1909 ist das Grotto Circolo Sociale ein Genossenschaftsbetrieb, doch die Inschrift »Wer diesen Tempel gebaut hat, hat ihn Bacchus geweiht im Jahre Christi 1863, 4770 Jahre nach der Zeit Noahs« beweist, daß das Haus schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts besteht. Der früher offene Portikus, über dem der Spruch an die Fassade gemalt ist, ist neuerdings verglast, so daß ihn nur lesen kann, wer den Vorbau betritt. Die Felsenkeller liegen heute hinter der Küche und sind somit für Gäste nicht zu sehen. Wenn man jedoch den Wirt in einem ruhigen Moment darum bittet, kann man Glück haben, und er zeigt diese alten, gut erhaltenen Gewölbe, die untereinander verbunden sind und sommers wie winters durch ein einzigartiges Belüftungssystem eine konstante Temperatur halten.

Der Weg nach Viglio

Gegenüber dem Grotto Cavicc befindet sich heute ein Sportgelände. Den Weg jedoch, den Hermann Hesse gegangen ist, um von den Grotti weiter hinunter zu seinen Freunden Hugo Ball und dessen Frau nach Agnuzzo zu laufen, gibt es heute noch. Vom Parkplatz des Sportgeländes weist ein gelbes Wanderweg-Schild in den Sabrü-Weg bergabwärts durch den Wald.

Der Spaziergang führt nun steil durch den Kastanienwald am Tennisplatz vorbei bis zu einem kleinen Bach, an dem man von den drei möglichen Richtungen den ganz rechten, wieder gelb beschilderten Weg am Bach und am Hang entlang bis nach Viglio spaziert. Im Ort angekommen, biegt man hinter dem Bauernhof links in die Via Campagna di Viglio und folgt ihr bis zum Dorfkern, der Piazza S. Giovanni, an der die schlichte Kapelle des San Giovanni Evangelista, erbaut um 1600, steht.

An der Nordseite des Platzes befindet sich ein sehr markanter Komplex aus drei Häusern, die zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert errichtet wurden und Zeugnis der herrschaftlichen Wohnkultur im Tessin sind. Sehr romantisch ist das kleine Plätzchen, das man durch die Via in Pasquee von der Piazza aus erreichen kann, denn hier gibt es noch eine einfache, bäuerliche Architektur einschließlich einer alten Weinpresse zu bewundern.

Wieder zurück auf der Hauptstraße, die nun Via Cantonetto heißt, führt der Spaziergang weiter ortsauswärts durch Viglio, welches mit der Mischung aus guterhaltenen alten Häusern, halb verfallenen Bauernhöfen und den zum Teil verwilderten Vorgärten eines gewissen Charmes nicht entbehrt. Rechts fällt der Blick auf einen Hügel mit dem Dorf Biogno und, etwas unterhalb, Muzzano. Biogno, das heute zu Lugano gehört, mit seiner schönen Kirche S. Ambrogio aus dem 15. Jahrhundert war auch Ziel von Hermann Hesse, wenn er längere Malausflüge unternahm. So berichtete der älteste Sohn Bruno von einer Wanderung mit seinem Vater und dem elfjährigen Bruder Martin am 21. Juni 1922: »Dann zogen wir zu dritt aus, den Waldweg bei den Grotti vorbei nach Capella hinab, nach Muzzano und Biogno und zur Kirche von Biogno hinauf. Es war ein herrlich sonniger Tag, der längste Tag. Zur Mittagsrast setzten wir uns auf das Mäuerchen, das von der Sonne ganz heiss war.«23 Dieser Spaziergang begnügt sich mit der Aussicht auf Biogno, um nicht zu anstrengend und zu lang zu werden.

Gasse in Agnuzzo.