Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Veränderung ist die Reise «Ich will einfach leben.» Mit dieser Idee, seinem Motorrad und einer Kiste Werkzeug fasst Thomas den Beschluss, aus der beschleunigten Arbeitswelt auszubrechen. Er bricht alle Zelte ab und wagt sich auf eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse. Während dreissig Monaten führt ihn sein Weg von Japan nach Neuseeland und danach durch den amerikanischen Kontinent von Feuerland bis Kanada. Bald schon stellt er fest, dass es gar nicht so einfach ist, einfach zu leben. Er wird aus seiner Komfortzone geworfen, mit Naturgewalten und bislang unbekannten Lebensansichten konfrontiert. Fasziniert von Handwerkern mit anderen Arbeits- und Lebensweisen, hilft er in ihrem Alltag mit und taucht auf diese Art in fremde Kulturen ein. Die Reise bewahrt ihn nicht vor neuen Grenzerfahrungen. Unerklärliche Ereignisse und Begegnungen prägen ihn und bewirken ein Umdenken wichtiger Lebensgrundsätze. Thomas, der Individualist, erkennt gerade deshalb, dass es keinen Grund für Angst vor dem Ungewissen gibt. Im Gegenteil: An entlegenen Orten entdeckt er einen ungeahnten Reichtum. Nach dem Motto «weniger ist mehr» verzichtet er auf vieles. Dadurch gewinnt er wertvolle Zeit sowie die Erkenntnis, mit Wertschätzung und Dankbarkeit dem Leben mit all seinen wunderbaren Facetten zu vertrauen. Seine Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass sich mit etwas Mut, Entschlossenheit und dem Willen, etwas selbst in die Hand zu nehmen, unbezahlbare Lebenswege öffnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Die Geschichte

Zeit für Veränderung

Steiler Auftakt

Kunst der Improvisation

Kraftvolle Wünsche

Freiheit – Entscheidung oder Widerspruch

Die liebe Liebe

Perfekte Zeitpunkte

Einfach leben

Herausforderung schenkt Erfahrung

Sicherheit als Werkzeug

Neue Horizonte verändern

Mauern trennen Welten

Aufbruch zum Neustart

Der Autor

Die Geschichte

Nach einem Unfall hinterfragt Thomas sein Leben. Er realisiert, dass er ruhelos und mit konstanter Leistung immer dabei statt bei sich sein wollte. So fasst er den Beschluss, aus der beschleunigten und erfolgsdominierten Arbeitswelt auszubrechen. Er bricht alle Zelte ab und wagt sich auf ein Abenteuer ohne konkretes Ziel. Von Japan führt ihn sein Weg nach Neuseeland und danach durch den gesamten amerikanischen Kontinent von Feuerland bis Kanada. Unterwegs taucht er in fremde Kulturen ein, lässt sich von ungewöhnlichen Handwerken, sowie anderen Arbeits- und Lebensweisen faszinieren und hilft Menschen in ihrem Alltag, sei es beim Bau eines Strohballenhauses, beim Präparieren von Teststrecken aus Eis oder bei einem Einsatz im Kinderheim.

Unerklärliche Ereignisse und Begegnungen prägen ihn und bewirken ein Umdenken wichtiger Lebensgrundsätze.

Die Reise bewahrt ihn nicht vor neuen Grenzerfahrungen, so er- und überlebt er einen Angriff von Riesenwespen im Dschungel, einen Sturz in den Fluss und eine Fahrt durch einen Waldbrand in Gluthitze.

Thomas, der Individualist, erkennt gerade deshalb, dass es keinen Grund für Angst vor dem Ungewissen gibt. Im Gegenteil: An entlegenen Orten entdeckt er einen ungeahnten Reichtum.

Nach dem Motto »weniger ist mehr« verzichtet er auf vieles. Dadurch gewinnt er wertvolle Zeit sowie die Erkenntnis, mit Wertschätzung und Dankbarkeit dem Leben mit all seinen wunderbaren Facetten zu vertrauen.

Seine Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass sich mit etwas Mut, Entschlossenheit und dem Willen, etwas selbst in die Hand zu nehmen, unbezahlbare Lebenswege öffnen.

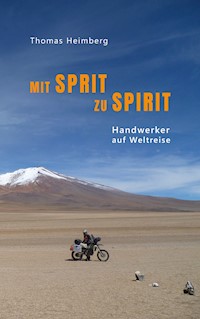

Meine einzigartige Begleiterin, die umgebaute KTM EXC 450 Jahrgang 2010.

Zeit für Veränderung

No risk, no fun.

Ausbrechen, nicht normal sein und Verrücktes tun. Das bestimmt in den Neunzigerjahren mein Leben als Teenager. Der Rhythmus der Musik gilt als Gradmesser. Hauptsache härter, schneller und lauter. Snowboarden, immer schneller, immer höher und Hauptsache: je steiler, je geiler. Risiko und Adrenalin verbinden mich mit Freunden in den endlos scheinenden Jugendjahren. Gemeinsam erlebte Glücksgefühle schaffen enge Seilschaften. Action und Party sind die Devise. Jedes Wochenende. Man will dabei, statt bei sich sein. Die Freizeit stets ausgebucht, sind Ruhe und Erholung Fremdwörter. Zugehörigkeit und Anerkennung sind fester Bestandteil im Leben. Freestyle ist unser Lifestyle.

Das Wochenende ist meine Zwei-von-sieben-Tagen-Freiheit. Freizeit bedeutet für mich, aus dem Alltag auszubrechen. Spätestens ab Mitte Woche werden Schnee- und Lawinen-Bulletins studiert und Pläne geschmiedet. Wenn ich auf einem Berggipfel stehe, den ich soeben erklommen habe, erlebe ich in diesem kurzen Moment ein euphorisches Gefühl. Leider hält dieses Glücksgefühl nicht länger als bis Dienstag an, dann bin ich schon wieder hungrig nach neuen Abfahrten am kommenden Wochenende. Im selbst erschaffenen Hamsterrad, stresse ich in der Freizeit von einem Ort an den nächsten.

Genauso geht es nach der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker in beruflicher Hinsicht weiter: vom Barkeeper über Skiservice bis zum Lastwagenfahrer. Nebenbei organisiere ich für den Lifestyle stets sportlich-kulturelle Veranstaltungen. Die Jahre vergehen im Eilflug.

So richtig erfüllen mich die verschiedenen Berufserfahrungen jedoch nie. Vielmehr bin ich motiviert, selbständig etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

Mit dem Töffli hat im Jugendalter die Faszination für Geländesport mit Motorrädern angefangen. Während zehn Jahren nehme ich mit Freunden an Motocross- und Enduro-Veranstaltungen teil. Ich liebe die Herausforderung mit Maschine und Mensch. Der intensive Sport verlangt höchste Konzentration und Ausdauer. Das Beste, um den Alltag auszublenden, so finde ich.

Besessen von der neuen Idee, einen Vertrieb von Elektromotorrädern aufzuziehen, findet mein Verstand keine Ruhe mehr. Leistungsorientiert wie ich bin, stecke ich jetzt gern all meine Energie in dieses Projekt. Komischerweise kriege ich bereits zu Beginn von einem Tag auf den anderen einen unerklärlichen Durchfall, der mich die nächsten vier Jahre auf Trab hält. Niemand findet medizinische Gründe dafür. An den gesundheitlichen Zustand gewöhnt, ignoriere ich alles und funktioniere im vollverplanten Alltag weiter. Ich bin nicht mehr zu bremsen und starte meine neue Firma. Die neue Technologie fasziniert mich. In der festen Überzeugung, diesmal etwas Seriöses aufzuziehen, besuche ich zusätzlich eine Weiterbildung zum technischen Kaufmann.

Nebenbei arbeite ich drei Tage pro Woche in einer Werkstatt, um meine Brötchen zu verdienen. Der Tag hat kaum genügend Stunden. Am Abend arbeite ich zuhause weiter, schreibe Konzepte und schmiede bis tief in die Nacht Pläne. Wenn ich morgens um zwei den Computer ausschalte, sollte ich genauso wie die Maschine abschalten und kurz schlafen, bis sich um sechs Uhr der Wecker wieder meldet. Doch die Gedanken drehen ununterbrochen und ich kann ein Jahr lang fast nicht mehr schlafen. Trotzdem verlässt mich meine Energie, den Alltag zu meistern nie, oder ich merke es nicht. Ich funktioniere weiter, bis ich im Frühling 2010 meine Arbeitsstelle mit der Begründung kündige, ich hätte keine Zeit mehr zur Arbeit zu kommen. Denn um den Bekanntheitsgrad der neuen Mobilität zu steigern, steht primär viel Öffentlichkeitsarbeit an.

Zehn Tage später startet die weltweit erste Motocross-Meisterschaft in der neuen Kategorie Elektro. Dieses Rennen ist an ein langjährig etabliertes mit tausenden von Besuchern angeschlossen. Meine Zielstrebigkeit lässt keinen Raum für Umwege. Meine Ausstellung mit Probefahrten für Interessierte steht an bester Lage. Der größte Werbeeffekt ist aber, wenn ich selbst an der Spitze mitfahre und um den Sieg kämpfe. Zwar plagt mich ein stechender Schmerz in der Schulter, als sei sie bei einem Sturz letztes Wochenende kurz ausgerenkt. Aber hochkonzentriert im Rennen wird das ignoriert. Denn jetzt gilt es ernst.

Im Training Bestzeit gefahren, bin ich voller Zuversicht auf ein Top-Ergebnis. Nur der Erfolg zählt. Nach der ersten Runde an dritter Stelle endet der große Traum schlagartig. Beim Sprung mit Vollgas in die Zieleinfahrt gelandet, zerbricht das Fahrgestell in zwei Teile. Ich lande auf dem Kopf und bleibe bewusstlos vor allen Zuschauern liegen.

Im Spital kaum wieder bei Bewusstsein, bin ich verärgert. Was für ein Werbeauftritt! Mit zwei angerissenen Brustwirbeln kehre ich zwei Tage später nach Hause zurück. Drei Monate liegen und ruhen, so die Anweisung der Ärzte. Stattdessen stehe ich am folgenden Wochenende im Stützkorsett bereits an der nächsten Veranstaltung und präsentiere die neue Elektro-Mobilität. Ohne mich zu hintersinnen, was eigentlich mit mir geschieht, funktioniere ich wie ferngesteuert weiter.

Ich will Motorräder verkaufen und das klappt nur, wenn ich fleißig weiterarbeite. Natürlich bin ich erleichtert, dass ich nicht im Rollstuhl gelandet bin oder das Genick gebrochen habe. Das stärkste Gefühl ist aber die Wut auf den Motorrad-Hersteller. Anstatt gelungene Werbung vor tausenden Besuchern, verbreitet sich die Nachricht vom Rahmenbruch rasend schnell im Internet.

Hart mit mir selbst, zwänge ich mich trotz allem in die Stiefel und fahre weiterhin mit den Kindern die Fahrtechnikkurse. Ich stiere zielstrebig und ohne Umwege mein Programm durch. Ich funktioniere weiter.

Nach Ablauf der sogenannten Ruhephase werde ich in ein dreimonatiges Rehabilitationsprogramm der Unfallversicherung eingeliefert, ja, dieses Wort ist Absicht, ich fühle mich wie angekettet und werde bei meiner Arbeit völlig blockiert. Ich muss sogar in der Klinik übernachten und darf nur am Wochenende nach Hause. Ich bin frustriert, fühle mich als Versager und verstehe nicht, warum mir dies passiert. Es gibt noch so viel zu tun und habe keine Zeit, die ganze Woche hier zu sein. Ich sehe nur noch schwarz. Mein ganzes Leben wird über den Haufen geworfen. Der Klinikpsychologe sagt, mit meiner Lebensweise sei ich auf Energie-Raubzug. Er findet, dass ich wie eine Maschine Leistung erbringe und fragt mich, wo im Leben ich meine Kraft wieder auftanke. Keine Ahnung.

Mir wird bewusst, dass ich die letzten fünf Jahre bei Stürzen mit dem BMX in der Halfpipe, mit dem Mountain Bike, dem Motorrad oder Ski regelmäßig Hirnerschütterungen erlitten habe. Warum lande ich nur noch auf dem Kopf und werde derart gebremst? Was sind die Ursachen der Schlaflosigkeit, des Durchfalls und meines verkrampften, schmerzenden Rückens? Ist dieser Wirbelbruch nun die letzte Warnung? Was haben all die gesundheitlichen Probleme zu bedeuten? Die Fragen drehen sich in meinem Kopf und machen mich halb wahnsinnig. Alles ist so verwirrend und die dunkle Spirale scheint ohne Ende. Jeder negative Gedanke bringt mich auf zwei weitere, die ebenso deprimierend sind. Keine Spur mehr von einem positiven Moment. Die Lebensfreude ist im Keller.

Trotzdem kämpfe ich weiter, büffle für die Ausbildung, schließe sie erfolgreich ab und absolviere danach ein einjähriges Praktikum als Geschäftsführer. Der Inhaber dieser Firma ist vor kurzem sehr überraschend verstorben. Als ich den täglichen Stress und vor allem die Unehrlichkeit und die knallharten Strategien im heutigen Markt am eigenen Leib spüre, beginne ich mich zu fragen: Wenn man sich dem ständigen Druck aussetzt, spielt man dann mit dem Tod?

Meine Motivation, in der hektischen Wirtschaftswelt selbständig zu sein, zerfällt mit dieser Erfahrung endgültig.

Ein alter Freund braucht Verstärkung in seiner Dienstleistungsfirma für Kommunikation und Marketing. Als Projektleiter neue Erfahrungen zu sammeln gefällt mir, und so unterstütze ich ihn während der nächsten zwei Jahre. Ein Großteil meiner Arbeit ist die Akquisition von Neukunden. Adressaufbereitung und Korrespondenz fressen viele Stunden. Ich schreibe Konzept um Konzept und präsentiere diese bei Firmen. Aber eigentlich hat niemand Zeit für mich. Unsere Dienstleistungen muss ich im gestrafften Modus kurz und knackig in einem Zeitfenster von einer halben Stunde erläutern. Dann steht beim Geschäftsleiter der nächste Termin an.

Einmal denke ich nach einem Meeting auf dem Rückweg ins Büro darüber nach, was ich soeben getan habe. Ich habe versucht, unsere Dienstleistung zu verkaufen. Ist mein Angebot wirklich wichtig? Besteht eine essenzielle Nachfrage oder ist es nur ergänzender Luxus, sodass Unternehmen interne Aufgaben nicht mehr selbst ausführen müssen?

Der Markt ist übersättigt und wird künstlich aufgeblasen am Leben erhalten. Mit Public Relations wird Bekanntheitsgrad und anschließend mit anderen Tools Nachfrage generiert. Es geht nicht mehr um ein Angebot auf eine natürliche Nachfrage. Wir stecken zutiefst im Überfluss und trotzdem sollte Ende Jahr ein Wachstum verzeichnet werden. Ist der überlaufende Angebotstopf nicht die unnötigste Ressourcenverschwendung, während man das Modewort Nachhaltigkeit vorschiebt, um weiterhin zu expandieren?

In diesem Moment ertönt im Radio Nothing Else Matters (nichts anderes ist von Bedeutung) von Metallica. Ich drehe die Lautstärke hoch und fühle mich gerade happy in meiner alten Karre. Während ich die schönen Melodien mitsinge, schießt mir ein Gedanke durch den Kopf: Es ist die leistungsorientierte Lebensweise, die mich krank macht. Meine körperlichen Leiden sind doch Warnsignale. Das kommt doch nicht von ungefähr. Mir wird ohne zu überlegen klar:

Ich will gesund werden. Die Zeit der Veränderung ist jetzt.

Auf einmal hupt es hinter mir. Ich schaue in den Rückspiegel. Dieser ist komischerweise so verstellt, dass ich mich selbst im ungewohnten Anzug sehe. Es scheint gerade, als halte mir jemand den Spiegel vor Augen, damit ich sehe, was ich eigentlich tue. Leistung und Anerkennung in der Gesellschaft haben bisher mein Leben zu einem gravierenden Teil bestimmt. Die Ereignisse der letzten Jahre sitzen noch immer tief, Mutlosigkeit und Angst in Bezug auf meine zukünftige berufliche Tätigkeit überkommen mich auf einmal wieder. Ist das meine Welt? Blühe ich im Anzug an Meetings auf? Lebe ich meine Passion darin? Nein. Außer einem verkrampften Rücken und der abgewetzten Tastatur sind nach Feierabend praktisch keine Resultate ersichtlich. Meine kostbare Zeit und die Gedanken, die ich täglich in die Arbeit stecke, sehe ich plötzlich als reine Ressourcenverschwendung. Als Verschwendung der persönlichen Energie.

Der restliche Tag im Büro verläuft der Stimmung entsprechend. Auf dem Heimweg im Feierabendverkehr warte ich wieder in der Kolonne der heimwollenden Arbeitsschafe. Da reicht es mir. Ich will meine Freizeit nicht im Stau steckend verbringen. Ich habe alles satt. Ich entscheide mich spontan, die laufenden Projekte dieses Jahres abzuschließen und nach getaner Arbeit die Stelle nach zwei Jahren wieder zu verlassen.

An diesem Punkt fängt die Reise mit mir selbst an, ich beginne anders zu denken als je zuvor. Was ist meine Lebensaufgabe, welche auf einer natürlichen Nachfrage basiert und mir zugleich Freude im Alltag bereitet? Ich will es herausfinden und breche noch einmal aus. Jetzt aber so richtig. Lebensfreude soll mein Alltag werden. Ich will frei werden, die alten Laster und Angewohnheiten ablegen und mir eine neue Zukunft gestalten. Ich selbst bin für meine Gesundheit verantwortlich. Nur – wie erreiche ich eine Verbesserung und was muss ich dafür alles riskieren?

Im Laufe der Zeit entwickelt sich folgender Gedanke und wird schlussendlich zum Grundstein einer prägenden Reise mit mir selbst.

EINFACH LEBEN

Reduziert auf meine persönlichen Bedürfnisse, einfach und mit weniger von allem leben, darum mehr leben. Und wie verdiene ich das nötige Geld, um in der heutigen Welt zu leben? Auch einfacher und unkomplizierter als bisher. Nämlich mit dem, was ich kann und mit dem, was ich habe. Mit meinen Fähigkeiten als Handwerker und dem eigenen Werkzeug werde ich mich draußen in der großen Welt sicher durchschlagen können. Ich werde Arbeit finden und Neues lernen, das mich zusätzlich weiterbringt. Es soll eine Reise ohne Zeitplan werden. Nichts planen und organisieren, das tönt spannend und ist neu für mich als bisher strukturierter Organisator. In verschiedenen Kulturen andere Lebens- und Arbeitsformen erfahren, die Welt auf eine andere Art sehen lernen und mein Leben selbst als Abenteuer erleben.

Im Prinzip will ich nur weg von der wirtschaftlichen Denkweise. Mir ist klar, dass ich nicht komplett aufhören kann wirtschaftlich zu denken. Hauswirtschaften ja, soviel wie es eben braucht um zu leben. Gewinnorientierte Betriebswirtschaft nein, weil die kostbare Zeit für mich selbst im stetigen Wachstum immer seltener wird. Mit geringerem Besitz von Gütern und mit Verzicht auf unnötigen Konsum kostet mein Leben weniger. Fazit: Es bleibt mehr Zeit für mich.

Ich räume radikal auf. In der Vergangenheit hat sich mit all meinen Tätigkeiten viel Material angesammelt. Ein Jahr dauert meine Vorbereitung für diese einmalige Reise der Reduktion. Die Reiseplanung selbst gibt weniger zu tun, als meine Zelte in der Schweiz abzubrechen.

Dezember 2013, es ist so weit, ich packe endlich meine Werkzeugkisten und bereite mich für die Reise als Handwerker vor. Die Reduktion auf meine dringendsten Bedürfnisse ist nicht so einfach wie gedacht. Viele Ideen brauchen auch viel Material und so wird meine Ladung schlussendlich fast fünfhundert Kilogramm schwer. Nach wie vor betreibe ich gerne meine verschiedenen Sportarten. Motorrad, Fahrrad, Camping- und Skiausrüstung sind mit von der Partie, um einige Berge zu besteigen und das Abenteuer in der großen Welt richtig auszuleben. Es kann ja sein, dass ich irgendwo sesshaft werde und auswandere. Ich wünsche mir, irgendwo im Frieden zu landen und nicht mehr ins alte Muster zurückzukehren. Obwohl ich keine Ahnung habe, was mir die Zukunft an Arbeit beschert, denke ich mir alle möglichen Situationen aus und stelle so mein Reisegepäck zusammen. Ein freies Gehen ist schwierig, wie ich bereits jetzt feststelle. Mein Verstand kontrolliert mich, er will planen.

Wer weiß, wo mich der Wind hintragen wird. Um so leicht wie ein Vogel unterwegs zu sein, sollte ich wohl besser gar kein Material mitschleppen. Ein bereits gefüllter Rucksack hat ja keinen Platz für Neues. Da ich jedoch aus einer durchorganisierten Gesellschaft stamme, denke ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal daran, mit leeren Taschen aufzubrechen.

Die folgenden Jahre werden voller Überraschungen, neuen Erkenntnissen und Lebensansichten sein, die ich mir zuvor nie hätte vorstellen können. Mit Freude und großer Ehrfurcht vor dem Leben und dessen Energie, erfahre ich zum Teil schmerzvoll, nervenraubend und immer in der Ungewissheit schwimmend, was es heißt einfach zu Leben.

Viva la vida.

Steiler Auftakt

M eine vollbeladene Holzkiste ist mit dem Spediteur auf dem Weg nach Rotterdam, von wo aus sie während zweier Monate mit dem Schiff nach Neuseeland unterwegs sein wird. Erst jetzt weiß ich ungefähr, wann meine Fracht ankommen sollte, und will nun meinen Flug buchen.

Zuerst verabschiede ich mich heute Abend noch von zwei Freunden. Wir treffen uns wie immer in unserer Hausbar. Zum Glück ist der Flug noch nicht gebucht, denn eine Schnapsidee wirft meine Pläne über den Haufen. Anstatt direkt nach Neuseeland, fliegen wir erst einmal zu dritt nach Japan. Der Schnee, der aus dem sibirischen Norden auf die Insel rieselt, soll traumhaft sein. Begeistert von dieser Idee, buchen wir am nächsten Tag die Flüge. Unsere Reiseroute wird sich mit dem Wetter ergeben. Wir wollen die Bergwelt Japans mit Skitouren erkunden und dabei den perfekten Pulverschnee finden und Steilhänge von Berggipfeln mit zehn Metern Schnee herunter powdern. Lokale Reservationen und Buchungen lassen wir beiseite. Ein fixer Plan hindert uns daran, dem Neuschnee zu folgen.

Drei Wochen später, in Sapporo auf der Nordinsel Hokkaido, stehen wir drei erstmal müde auf der Straße. Der Wind bläst uns eisige Kälte und Neuschnee um die Ohren. Es ist richtig ungemütlich hier draußen. Für unsere Skitouren das perfekte Wetter, nur, wo schlafen wir denn heute? Mit dem ganzen Gepäck streifen wir durch die zugeschneite Innenstadt und suchen einen warmen Ort für die Nacht. Nach längerer Suche finden wir eine kleine Unterkunft. Wie angenehm, nach der Kälte die Beine unter einen Kotatsu zu stecken. Diese tiefen Tische sind mit einer Decke überzogen, unter der sich eine Heizung verbirgt.

Am nächsten Morgen begegne ich in der Küche einem Kanadier, der sich hier bereits bestens auskennt und mit dem gleichen Ziel wie wir angereist ist: den besten Schnee auf der Insel zu finden. Unser Zusammentreffen ist eine Win-win-Situation. Er ist auf der Suche nach Tourenpartnern und wir können mit einem Ski-Guide unterwegs sein. Da er im Besitz eines japanischen Führerscheins ist, darf er im Gegensatz zu uns Autos mieten.

Auf dem Weg machen wir viele neue Erfahrungen. Zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich auf einer beheizten Klobrille. In einem Restaurant singen die Serviertöchter uns am Tisch Lieder vor und eine schlägt ein rohes Ei über meinem Kopf auf, das sie dem Salat beifügt. »Das bringt dir Glück«, übersetzt sie freundlich mithilfe ihres Smartphones. Auf diese Weise erklärt sie uns auch, was wir alles auf unserem Tisch finden: Von rohem Pferdefleisch, roher Fettschwarte, Tintenfisch bis zu diversen Fischen mit Gemüse und Reis fehlt es nicht an Abwechslung. Nur, dass ich manchmal lieber nicht genau weiß, was ich esse. Trotz etwas Befremden probieren wir uns kreuz und quer durch die japanische Küche. Mit Fischeiern, rohem Fisch und Fleisch, Algen, Ingwer, Soja und Wasabi soll sie die gesündeste der Welt sein. Vorläufig gibt es weder Landjäger, noch Käse, Brot oder Schokolade auf unseren Bergtouren. In unseren Rucksäcken finden sich einen Monat lang mit Fisch gefüllte Reisbälle, die in Meeresalgen eingewickelt sind.

Auch die Körperpflege ist immer wieder ein Erlebnis. Die Onsen sind nach Geschlechtern getrennte Nacktbäder und haben eine lange Tradition. Wir sind es uns gewohnt, unsere Haare und Bärte einfach wachsen zu lassen. Hier wird allerdings ein gepflegtes Erscheinungsbild erwartet und oft wird uns in den Garderoben der Onsen alles dafür Notwendige zur Verfügung gestellt: Rasierklingen, Nagelschere, ja sogar Zahnbürste und Haargel. Auf tiefen Hockern in einer Reihe sitzend schneiden wir uns die verrücktesten Schnäuze und Frisuren und lachen wie Kinder. Wann immer möglich baden wir nach den Skitouren in Onsen oder draußen in heißen Quellen. Duschen ist out.

Per Bus reisen wir nach Sounkyo. Was wir vom Berg Kurodake und seinen verschiedenen Abfahrtsmöglichkeiten gehört haben reizt uns. Spätabends treffen wir im kleinen Bergdorf ein. Wir fragen uns, ob man hier Ski fahren kann, da nirgends Skier zu sehen sind. Schnell stellen wir fest, dass die Touristen nur hier sind, um ein Eisschloss zu besichtigen. Wir haben die Berge also für uns! Zwei Tage lang setzen wir Spuren in den frischen Pulverschnee. Die Gondel fährt für uns alleine und wir genießen die sagenhaften Verhältnisse.

Von den tollen Abfahrten übermütig geworden beschließen wir, am dritten Tag auf den Gipfel zu steigen, um von da eine zwölf Kilometer lange Gebirgsüberquerung zum Berg Asahidake zu wagen. Nach zwei Stunden Aufstieg auf dem höchsten Punkt angekommen gönnen wir uns eine kurze Pause, dann geht’s gleich weiter. Die Tage sind kurz, es wird früh dunkel und wir müssen in Bewegung bleiben, um das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Doch während der Überquerung ziehen auf einmal viele Wolken auf, die Sicht wird zunehmend schlechter.

Verbissen ziehen wir unsere Skier durch den kalten, windigen Nebel und denken nur noch daran, unser Ziel zu erreichen. Zur Orientierung können wir uns nur auf einen Kompass verlassen und auf eine kopierte Karte, die eher einer Handzeichnung gleicht als den detaillierten Tourenkarten, die wir aus der Schweiz kennen. Die Sicht wird nicht besser. Der Vorderste entscheidet, wo es lang geht und die anderen drei stapfen hinterher in eine aussichtslose, weiße Leere, ohne eine Ahnung zu haben, wohin wir genau unterwegs sind. Ich sehe keine fünfzig Meter weit.

Ist es ein Warnsignal, dass einen Kollegen plötzlich die Kraft weiterzugehen verlässt, und er von einem üblen Magen geplagt wird? Jedenfalls entscheiden wir in Wind und Nebel gehüllt, diese Überquerung den vorbeiziehenden Wolken zu überlassen und den Heimweg anzutreten. Am nächsten Tag umfahren wir das ganze Gebiet, um den Asahidake mit einem großen Umweg von der anderen Seite her zu erreichen.

Wieder auf den Skier unterwegs, steigen wir über tausend Höhenmeter auf, um den Gipfel zu erreichen, wo wir zwei Tage vorher ankommen wollten. Dabei wandern wir durch eine unheimliche Geysir-Landschaft mit Dampfwolken, die aus der Schneedecke geblasen werden. Die stark nach Schwefel stinkenden Wolken vernebeln uns immer wieder die Sicht.

Wir stellen uns vor, wie es wohl hätte enden können, wenn wir hier vor zwei Tagen hindurch gefahren wären, ohne etwas zu sehen. Wir hätten die vulkanischen Aktivitäten vielleicht nicht einmal bemerkt und wären möglicherweise wortwörtlich in die heiße Hölle gestürzt.

Höchst konzentriert suchen wir vorsichtig unseren Weg durch dieses Labyrinth aus Dampfwolken und Erdlöchern, immer auf der Hut, den Vertiefungen von bis zu fünf Metern Durchmesser nicht zu nahe zu kommen. Wer weiß, wie tief ins Erdinnere wir fallen könnten? Von welchem Ausmaß sind die Hohlräume unter uns? Könnte der Schnee einbrechen, wenn wir darüber gehen? Vielleicht überqueren wir ein geflechtartiges Gaskanalsystem. Die Landschaft wirkt umso bedrohlicher, weil das, was unter unseren Füssen liegt, komplett unserer Phantasie überlassen bleibt. Mein Körper schüttet Adrenalin aus, Schritt für Schritt setze ich behutsam einen Fuß vor den anderen, um baldmöglichst dieses Geysir-Feld überquert zu haben. Danach wieder durchatmen und sicheren Boden unter den Füssen spüren.

Die Bergflanke steigt bis zum Gipfel steil an. Es wird zur Kletterpartie. Der Fels ist komplett mit Eis überzogen, das eine raue Oberfläche hat und vom konstanten Wind in eine Richtung geformt ist. Auch hier müssen wir weiterhin auf jeden unserer Schritte achten, jeder Fehltritt kann verheerend enden. Als wir den Gipfel erreicht haben, können wir die Überque-rungsroute von Kurodake sehen, die wir zwei Tage vorher in Angriff genommen haben. Wir sind erleichtert, dass wir damals umkehrten, denn von dieser Seite aus betrachtet wird uns erst richtig bewusst, welches Risiko wir eingegangen wären. Das Hochplateau ist durchsetzt mit Felsbändern, die wir von der anderen Seite nicht sehen konnten. Danke, Magen, dass du dich gemeldet hast!

Später liegt auf der Hauptinsel unsere letzte gemeinsame Skitour vor uns. In der Umgebung von Nagano steigen wir einen weiteren Bergkamm hoch Richtung Gipfel, das Wetter ist bereits frühlingshaft, wir sind spät dran und in den Südhängen sind vor ein paar Tagen große Lawinen ins Tal heruntergedonnert. Oberhalb der zwei Meter dicken Abrisskante können wir die gewaltige Schneemenge, die in Klumpen weiter unten im Tal liegt, nur erahnen.

Die noch im Schatten liegenden Nordseiten locken uns. Steile und enge Couloirs führen zwischen den Felsen in gerader Linie tausend Höhenmeter ins Tal hinunter. Wir klettern am Grat entlang weiter hinauf. Ich schwinge mich um einen Felsen und halte mich am nächsten Stein fest, um zu sehen, wohin ich als nächstes treten könnte. In dem Moment bricht der Schnee unter meinen Füssen und ich stecke bis zu den Schultern fest. Die Angst löst einen Adrenalinausstoß aus, der mir unglaubliche Kräfte verleiht. Da ich noch Bewegungsfreiheit habe, schaffe ich es, mich selbst zu befreien. Mein Puls ist beschleunigt und ich muss kurz verschnaufen. Dabei überfällt mich ein mulmiges Gefühl, ich stehe auf wackligen Beinen. In mir blockiert etwas, ich fühle mich als ginge ich auf rohen Eiern. Habe ich gerade so viel Energie verbraten, dass ich keinen sicheren Stand mehr habe? Ich bin erstaunt, denn ich bin solche Überraschungsmomente, in denen ich im Schnee stecken bleibe, eigentlich gewohnt und im Normalfall komme ich gut damit klar. Jetzt fühle ich mich jedoch anders, als wäre ich gelähmt.

Was ist mit mir los? Ich teile den anderen Jungs mit, dass ich nicht mehr weiter möchte. Anfangs sind alle enttäuscht, dann akzeptieren sie aber meine Entscheidung. Anstelle der verlockenden Nordseite fahren wir die wohl genauso gefährliche Südseite hinunter und achten darauf, nicht zu weit hinten im Tal anzukommen, da es keinen Weg ins Dorf zurück gibt und wir noch mit den Fellen herausgehen müssen. Immer auf der Hut, nicht eine weitere Lawine auszulösen, gelangen wir schließlich sicher ins Tal. Die Aussicht und die Dimensionen des Gebirges sind überwältigend. Wir sehen unzählige Möglichkeiten an hammermäßigen Abfahrten in diesem wilden und engen Tal.

Bis zum Eindunkeln sind wir zurück an der Straße und fahren mit dem Bus zurück in den Skiort, wo wir in einer günstigen Arbeiterunterkunft einquartiert sind. Sogar hier finden wir ein warmes Sprudelbad, in dem ich vor dem Nachtessen einen ruhigen Moment mit mir selbst genieße und über das heutige Erlebnis nachdenken kann.

Auf dem Bergkamm hat sich meine Einstellung zum Risiko auf einen Schlag geändert. Ich will mich dieser Art von Risiko nicht mehr aussetzen. Es genügt. Der Zeitpunkt für eine erste Veränderung scheint gekommen. Mir kommt in den Sinn, was in meinem Leben noch alles vor mir liegt. Vieles wird es sein, wovon ich noch keine Ahnung habe, spannende Erlebnisse, die ich nicht verpassen möchte. Meine Reise ist für mich nicht nur ein Ski-Trip, von dem ich danach zurückkomme in ein alltägliches Umfeld. Nein, alles ist bei mir ungewiss, ich habe kein Zuhause mehr. Ich weiß nicht, was als Nächstes auf mich zukommt. Werde ich deshalb vorsichtiger und zurückhaltender in meiner Lebensweise? Bis heute galt für uns der bekannte Leitspruch:

Je steiler, je geiler.

Seit heute heißt es für mich aber auch:

Je steiler, je kürzer und Je flacher, je länger.

Folglich setze ich meine Grenzen auf der Risikoskala einige Punkte herab. Es reicht vollkommen, wenn ich mein Leben lang im Mittelfeld fahre, dafür aber konstant. Ohne die Spitze des Risikos zu suchen und freiwillig das eigene Limit auszureizen, wird es auch so genug Momente des Auslotens von Grenzen auf meinem weiteren Weg geben, davon bin ich nun plötzlich überzeugt.

Die letzten drei Tage unseres Ski-Trips verbringen wir in Tokyo. Wir freuen uns, in das verrückte Nachtleben der riesigen Stadt einzutauchen. Partys wie hier haben wir in den Berggebieten nirgends gesehen. Die Japaner feiern und tanzen in der Regel nicht in einem Raum mit fremden Leuten. Man könnte ja erkannt werden. Für ihre Partys mieten sie Karaoke-Zimmer, um sich mit Freunden hemmungslos auszutoben. In der Metropole Tokyo herrscht eine andere Welt.

In einer dieser Nächte vergesse ich, was mir kürzlich über die Risikobereitschaft bewusst wurde – als wäre ich zurück in die vergangene Jugendzeit katapultiert. Zu später Stunde in einem Dance Club lasse ich mich auf ein Breakdance Battle mit jungen Japanern ein. Wir tanzen wie wild, jeder will die besseren Moves präsentieren als der andere. Ich stehe am Zenit des Möglichen, ohne zu merken, dass ich bereits jenseits meiner Grenzen tanze, setze ich zu einem Überschlag an. Die Landung bringt mich nicht nur physisch auf den Boden zurück, sondern auch auf den Boden der Realität. Mein Fuß schlägt hart auf und tut wahnsinnig weh. Mein Puls pocht im Fuß. Aber der Schmerz wird ignoriert. Als wäre nichts geschehen, tanze ich weiter, bis ich nicht mehr gehen kann. Noch eine ganze Weile sitze ich auf der Seite und schaue der tanzenden Menge zu. Als es bald hell wird, legen meine Freunde meine Arme über ihre Schultern und schleppen mich zurück ins Capsule Hotel, wo wir erst einmal in unseren nebeneinander in die Wand eingebauten Schlafsärgen ruhen. Einmal mehr werde ich durch mein Verhalten gewaltsam unterbrochen und gebremst.

Am nächsten Tag meldet sich mein Verstand wieder. Ich stehe im Widerspruch mit mir selbst. In der Nacht hatte ich einen Wahnsinns-Spaß, wie wild getanzt. Es war schön, an einem fremden Ort Zugehörigkeit zu finden. Es scheint mir jedoch, als verunmögliche mein altes Muster nach wie vor die eigenen Grenzen zu spüren und das alles bloss, um gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Ich wollte den Leuten etwas zeigen, alle standen im Kreis um mich und haben mich dabei angefeuert, eine unvergessliche Show abzuliefern. Wie soll ich in einer solchen Situation auf mich selbst hören? Nicht einmal den eigenen Puls konnte ich spüren. Ich hätte wohl getanzt bis zum Kollaps.

Meine Freunde machen sich auf die Suche nach Krücken, was den ganzen Morgen in Anspruch nimmt. Schlussendlich kommen sie zurück mit einem Gehstock für alte Leute und einer einzelnen Krücke. In einem Seniorengeschäft hätten sie diese gefunden.

Unglaublich, aber in solch einer Millionen-Metropole einen Arzt zu finden scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Der Fuß ist dick geschwollen und sollte vor unserer Weiterreise kontrolliert werden. Nach mehreren Stunden Suche landen wir am Nachmittag bei einem Fußreflexzonen-Masseur. Er spricht kein Englisch, mit Händen und Füssen erklären wir ihm meine Situation. Er nimmt meinen Fuß grinsend in die Hand und drückt auf verschiedene Punkte. Dabei verspüre ich keinen zusätzlichen Schmerz. Gut eingesalbt mit einem Stützverband lässt er mich wieder gehen, anhand meiner Reaktionen sei sicher kein Knochen gebrochen. Nur Ruhe müsse der Fuß jetzt haben. Beim Rausgehen klopfe ich Sprüche und versuche, die Situation mit Humor zu sehen.

»Einem Skifahrer passiert am Berg nichts, am Abend in der Bar wird’s gefährlich. Also halte ich wohl besser Distanz zur Bar.«

Die Jungs lachen, ich jedoch habe schon wieder eine neue Erkenntnis, die zu Veränderung führt. Ich bin dankbar für die erfüllenden Zeiten mit den vielen Steilhängen und dem wilden Nachtleben, das ich jahrelang erlebte. Schlussendlich ist es aber immer wieder dasselbe, egal wo auf der Welt. Ich habe genug davon erlebt, mir reicht‘s. Ich will offen für neue Ideen sein, die mich auf meinem Lebensweg weiterbringen. Wenn eine Party spontan steigt, bin ich natürlich dabei, und wenn ich auf einem Berg stehe, genieße ich die Abfahrt und bin glücklich mit dem, was ich antreffe. Aber ich will nicht mehr nach dem höchsten Gipfel streben. Ich will, ohne zu suchen, dankbar die Erlebnisse genießen, die mir begegnen.

Ein neuer Zeitabschnitt als Alleinreisender beginnt. Die Wege von meinen Freunden und mir trennen sich nun am Flughafen. Eigenartige Gefühle begleiten mich, als wir uns am Flughafen verabschieden. Als wäre es ein Stück Heimat, das mich verlässt. Verwirrt stehe ich da und schaue den beiden zu wie sie gehen.

Vor zehn Jahren lernte ich Sayako bei einem Sprachaufenthalt kennen. Sie ist Japanerin und lebt in der Nähe von Osaka. Wir sind seit damals in sporadischem Kontakt geblieben, einmal hat sie mich in der Schweiz besucht und kennt somit meine Familie. Da ich nun in ihrem Heimatland bin, nutze ich die Gelegenheit, sie und ihre Familie für eine Woche zu besuchen.

Beim Check-in werde ich den Eindruck nicht los, dass die Angestellten mich beobachten und über mich reden. Ich denke, dass mich Probleme wegen meines Übergepäcks erwarten. Doch weit gefehlt! Plötzlich werde ich freundlich, aber bestimmt von einer Dame in einen Rollstuhl gesetzt und durch die langen Gänge zum Gate geschoben. Im Flugzeug hat man für mich einen Spezialplatz in der vordersten Reihe reserviert und ich kann sogar die Beine hochlagern.

In Osaka angekommen schleppe ich das Gepäck mühsam vom Förderband und mache mich mit mehreren Pausen auf den Weg zum Ausgang. Im Empfangsbereich treffe ich Sayako. Sie ist verblüfft, dass ich mit Stock und Krücke auftauche.

Seit unserem letzten Treffen vor fünf Jahren ist viel passiert. Wir haben uns jede Menge zu erzählen. Zusammen mit ihrer Familie schauen wir uns verschiedene Sehenswürdigkeiten von Kyoto an. Einen Einblick in eine japanische Familie mit ihren Gewohnheiten zu kriegen, ist sehr interessant. Verständigen kann ich mich nur mit Sayako, sie ist die einzige der Familie, die Englisch spricht. Trotzdem haben wir es lustig. Das Fremde und teilweise Unverständliche einer anderen Kultur, das wir als Reisende nur von außen sehen, relativiert sich. Die Ruhe und Gelassenheit, mit der Sayakos Eltern ihren Mitmenschen begegnen, und die Freundlichkeit, die sie ausstrahlen, scheinen mir tief in ihnen verankert. Die Mutter fragt sehr fürsorglich, wie es meinem Fuß geht, und gestaltet alles so angenehm wie möglich. So gut aufgehoben vertraue ich ihnen bald auch intime Details an, wie zum Beispiel, als ich eines Morgens freudenstrahlend vom Klo zurückkomme und berichte, dass ich jetzt zum ersten Mal seit vier Jahren ein dickes Erlebnis hatte. Es ist der Hammer! Wofür die Ärzte und auch ich in meinem Alltagsstress nie einen Grund finden konnten, das löst sich nun von alleine ohne Untersuchung oder Analysen – nach nur einem Monat Abstand und trotz ungewohnter Ernährung. Was für eine Freude endlich zu sehen, dass ich durch andere Wege wieder gesund werde!

Bei der Abreise verabschieden sie sich von mir, als wäre ich ihr Sohn. Sayako fährt mich zurück nach Osaka in ihre kleine Studiowohnung. Auf der zweistündigen Fahrt unterhalten wir uns über die vergangenen Tage.

»Mich beeindruckt, wie ihr miteinander lebt. Mir fallen viele Momente auf, bei denen wir Schweizer anders reagiert hätten. Woher kommt das wohl?«

Daraufhin antwortet sie: »Ich glaube, dass unsere Verhaltensweisen, wie auch die euren aus dem Westen, von unseren ursprünglichen Traditionen und von unserem Glauben stammen. Das japanische Reich entstand mit dem Shinto und später mit dem Buddhismus. Einige dieser Grundsätze sind bis heute tief verwurzelt. Ich habe bereits als Kind gelernt: Was man selbst ausstrahlt, kommt in irgendeiner Form zu einem zurück, indem man es eben mit der eigenen Ausstrahlung anzieht. Das ist das Gesetz der Resonanz. Daher gehen wir mit allen Menschen so um, wie wir selbst am liebsten von ihnen behandelt werden wollen.«

Auch wenn wir aus total unterschiedlichen Welten kommen, beschäftigen uns ähnliche Themen. Sayako erzählt mir von ihrer Arbeit in einer Kindertagesstätte, in der sie Englisch unterrichtet. Oft kann sie nicht hinter dem stehen, was von ihr an der Schule verlangt wird.

»Bei meiner Arbeit mit den Kindern wird mir alles vorgeschrieben, meine persönliche Meinung ist nicht gefragt. Die Kinder sind drei Jahre lang bei mir. Ich habe eine enge Beziehung mit ihnen und kenne die persönlichen Stärken und Schwächen von jedem einzelnen wahrscheinlich besser als ihre eigenen Eltern. Die Schulleitung handelt nach dem Schema: Alle werden gleich behandelt.«

Sayako ist eine sehr emotionale Person. Obschon sie im Alltag gelernt hat, ihre Gefühle zu verdrängen, hinterfragt sie das System während sie angefangen hat, die armen Kinder pauschal zu betrachten. Wie Maschinen, alle gleich, das Individuum ist Geschichte.

Es klingt für mich, als hätte sie sogar die eigene Persönlichkeit aufgegeben, um ihren eigentlich geliebten Job weiter auszuführen.

Die Gefühlswelt, von der Sayako mir erzählt, klingt für mich vielversprechend. Auch ich möchte lernen, bewusst auf meine Gefühle zu hören und dementsprechend zu handeln. Vielleicht wird mir das von Nutzen sein auf meinem weiteren Lebensweg. Meine Unfälle und Krankheiten der letzten Jahre wären vielleicht nie passiert.

»Wie hast du eigentlich gelernt so gut auf deine Gefühle zu hören?«

Darauf antwortet sie: »Indem ich mich immer wieder frage, wie ich mich fühle bei dem, was ich gerade tue. Auch am Abend beim Zubettgehen und morgens beim Aufstehen frage ich mich, wie es mir geht. Ich nehme die Antwort, ohne darüber nachzudenken oder zu werten einfach an. Denn nur so kann ich das Gefühl wirklich erkennen. Es braucht keinen Verstand dafür.«

Das tönt eigentlich ganz gut und müsste doch machbar sein. Ich befürchte aber, dass ich Schwierigkeiten haben könnte einfach anzunehmen, ohne zu urteilen oder zu werten. Nur ein paar Momente später beweist mir jedoch ein überraschendes Erlebnis das Gegenteil.

Wir reden über meine Familie, die sie damals in der Schweiz kennengelernt hat. Ich erzähle von den Beziehungen zu meinem Bruder, meinen Eltern und der Großmutter. Sie erinnert sich gleich, wie wir uns damals in Großmutters Stube über das Häkeln von Tischtüchern unterhielten, ein gemeinsames Hobby der beiden.

Aus heiterem Himmel fange ich plötzlich an zu weinen, so stark, dass mir die Tränen vom Gesicht tropfen. Das kenne ich so gar nicht von mir. Sayako reicht mir Taschentücher und sagt, all dies müsse jetzt raus. Ein wenig später habe ich mich beruhigt und sie fragt mich, was ich jetzt gerade fühle. Ich kann ihr jedoch nicht mal sagen, warum genau ich weinen musste. Noch weniger, wie ich mich jetzt fühle. Nur seltsam. Sie tröstet mich ganz herzlich und lässt mich einen Moment in Ruhe. Auf einmal sagt meine Stimme, ohne dass ich vorher etwas überlegt habe: »Vielleicht ist es die Angst, dass ich meine Großmutter nicht mehr sehen werde und sie nicht mehr da ist, wenn ich wieder einmal zu Hause bin.«

Sayako strahlt eine angenehme Ruhe und Gelassenheit aus, sie geht so einfühlsam auf mich ein, als wäre ich ein Kind. Es ist schön, bei ihr zu sein. Diese Geborgenheit. Es tut mir gut, wie sie mich trösten kann. Dabei sagt sie mir immer wieder: »Du musst anfangen dich zu fragen, wie es dir geht. Du bist dein eigener Partner, der sich verantwortungsvoll um dich kümmert.«

Die Lebensweise, die mir Sayako beschreibt, fasziniert mich. Das Interessante daran ist, auf welche Art und Weise ihre Verstandes- und Gefühlswelt harmonisch zusammenarbeiten. Ich hingegen bin von meinem Verstand gesteuert und glaube nur, was ich sehen, berechnen und vergleichen kann. Meine Gefühlswelt wird hinter einer stetig wachsenden Mauer verdrängt. Ich muss lernen, ohne diese Mauer zu leben, denn ich glaube, sie bricht zusammen. Mein überraschender, unkontrollierbarer Heulanfall von soeben hat mir eine erste Lektion diesbezüglich erteilt: das Gefühl meiner Großmutter gegenüber frisch von der Leber auszudrücken.

Nach einer Woche voll spannender Gespräche bin ich tiefgründiger in Berührung mit der japanischen Kultur und Sayakos Lebensstil gekommen. Tief in Gedanken packe ich mein Gepäck wieder zusammen und reise weiter. Nach dem Abschied stehe ich wieder mit Krücke, Stock und Ski-Bag am Check-in für den Flug nach Neuseeland.

Vor dem Gate wartend bemerke ich eine eigenartige Stimmung in mir, die mich unruhig werden lässt. Bin ich verunsichert vom Ungewissen, das mich bald überraschen wird? Ich erinnere mich an das Gespräch mit Sayako und frage mich, wie es mir geht. Aber irgendwie finde ich keine präzise Antwort darauf.

Ich weiß nur eines: Ich bin gespannt, was mich alles erwartet in Aotearoa, dem Land der langen, weißen Wolke.

Kunst der Improvisation

Im Flugzeug nach Neuseeland lese ich die mitreißende, jedoch noch schwer verständliche Geschichte von Siddharta. Ein Freund schenkte mir das Buch zum Abschied. Auf die vorderste Seite schrieb er:

»Die Geschichte eines Reisenden für einen Reisenden. Dein Weg ist dein Ziel.«

Siddhartha ist eine buddhistisch inspirierte Geschichte über einen Mann, der sich aus familiärer und gesellschaftlicher Fremdbestimmung befreit und sich auf die Suche nach seiner eigenen Wahrheit macht. Bisher verstehe ich nicht, was es bedeutet, so zu reisen, wie Hesse es in seiner Geschichte beschreibt. Eine Reise mit sich selbst, wobei man seiner inneren Kraft vertrauen, dabei neue Seiten von sich kennenlernen und damit bewusst umgehen soll. Glaube an dich selbst.

Die Idee, mit dem eigenen Werkzeug nach Neuseeland zu reisen, stammt von meiner Begeisterung für die Number 8 Wire –Kultur. Diese Improvisationskultur hat ihren Ursprung in der Industrialisierungszeit. Als vor rund 200 Jahren die ersten Maschinen auf die Insel importiert wurden, fehlte es an Ersatzteilen. Es dauerte mehrere Monate, bis sie per Schiff geliefert wurden. Man konnte nicht einfach warten. Somit nahmen zum Beispiel die Bauern für Reparaturen aller Art den Weidezaun-Draht Nummer 8. Daher der inzwischen traditionelle Name Number 8 Wire. Diese Lebenseinstellung, mit dem, was man hat, und mit Einfallsreichtum möglichst alles zu reparieren, inspiriert mich. Ich will in einem Minibus wohnen, von Hof zu Hof fahren, meinen Lebensunterhalt mit Reparaturen aller Art verdienen und mehr über die kreative Improvisationskunst der neuseeländischen Handwerker lernen. Jetzt bin ich also auf dem Weg an mein eigenes Ziel. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt!

Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, was ich vorhabe, und was ich soeben Neues lese in dieser Geschichte von einer anderen Art des Reisens. Dies wird keine Ferienreise, vielleicht wird es eher ein Intensivkurs mit mir selbst.

Vor zehn Jahren war ich für einen Sprachaufenthalt in Christchurch und wohnte damals bei einer Gastfamilie, die mich nun am Flughafen erneut mit offenen Armen willkommen heißt. Zuhause haben wir uns bis spät in die Nacht viel zu erzählen, bis ich im schön dekorierten Schlafzimmer in mein altbekanntes Bett falle.

Am nächsten Morgen sagen mir meine Gastgeber während des Frühstücks, dass ich ihre Werkstatt nutzen darf, um mein mobiles Heim einzurichten. Sie wollen wissen, wann ich als mobiler Handwerker startklar sein möchte.

»Ähm, so schnell wie nur möglich. Es ist für mich im Moment aber schwierig, genau zu planen«, entschuldige ich mich. Ungeduldig, mein Glück als reisender Handwerker baldmöglichst zu finden, mache ich mich gleich auf die Suche nach einem Bus.

Schon nach wenigen Tagen entdecke ich im Internet einen schwarzen Minibus, der aussieht wie neu! Nach der Probefahrt am nächsten Tag taufe ich den Bus noch während des Verkaufsgesprächs The Black Pearl und schlage gleich zu. Beim Schrotthändler finde ich einen alten Dachträger, im Verpackungs-Abfall hinter dem Baumarkt liegen Paletten, mit welchen ich eine große Ladefläche auf dem Dach kreiere, und im Innenraum installiere ich eine elektrische Anlage für den Campinggebrauch. Zwei Wochen später steht der Bus bereit, es fehlt nur noch die 460 Kilogramm schwere Seefracht aus der Schweiz. Ohne Werkzeug und Kücheneinrichtung kann ich nicht aufbrechen.

Meine Geduld wird hart auf die Probe gestellt. Ich will nicht mehr warten. Ich will aufbrechen und endlich das tun, was ich mir vorgenommen habe. Doch das Frachtschiff hat Verspätung. Ich verstehe die Siedler von früher. Ich verstehe, dass sie lieber improvisierten, als untätig zu warten. Leider kann ich mein Material nicht mit Weidendraht basteln. Mir bleibt keine andere Wahl, als zu warten.

Meine Gastmutter findet: »Es ist nun einen Monat her, seit du in Tokyo deinen Fuß beim Tanzen überdehnt hast. Du humpelst seit deiner Ankunft, lass dich jetzt von einem Arzt untersuchen.«

Das höre ich ungern, ich weiß aber, dass sie recht hat. Am Morgen rufe ich einen Arzt in der Nähe an, der zum Glück gleich Zeit für mich hat. Ich fahre mit meinem neuen Minibus zur Arztpraxis. Nach dem Röntgen sitze ich im Wartesaal. Plötzlich steht eine ältere, große und kräftige Frau mit dem Resultat vor mir: Der linke Mittelfußknochen ist gebrochen! Während sie mir mein Bein bis unters Knie eingipst, sagt sie mit ernster Stimme: »Sie müssen Ihren Fuß für die nächsten sechs Wochen ruhighalten und Auto fahren ist mit einem Gips verboten.«

Für mich bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Zwei Stunden später stehe ich wieder draußen auf dem Parkplatz, rede mir ein, dass ich sie falsch verstanden habe, steige in meinen Bus und fahre deprimiert nach Hause.

Du meine Güte! Warum werde ich bereits zu Beginn in meinem Vorhaben gebremst? Ich fühle mich wie angekettet. Warum muss das genau jetzt sein? Meine Motivation ist im Keller. Das Ungewisse lässt meine Denkmaschine auf Hochtouren rattern. Mein Projekt, fahrender Handwerker, scheint zurzeit unmöglich. Nichts tun, entspannen und den Fuß hochlagern ist für mich als aktiver Mensch auch keine Option.

Mein Verstand will wissen, was zu tun ist. Er will krampfhaft einen neuen Plan. Ich wünsche, ich könnte Sayakos Rat, meine Gefühle zuzulassen, besser befolgen. Ich wünsche, ich könnte mein Hirn wenigsten ab und zu ausschalten und einfach sein. Für mich ist es unvorstellbar, wie Siddhartha tagelang am Fluss zu sitzen und den Wasserstimmen zuzuhören. Stattdessen suche ich verbissen nach anderen Lösungen und alternativen Plänen. Bis der Gips weg kommt, ist Winter. Es wird kalt und unangenehm, im Bus zu wohnen. Vielleicht wäre es einfacher, mich in Skigebieten für die bevorstehende Wintersaison zu bewerben und mich als Angestellter erneut einem System zu unterwerfen. Ich stelle mir ein geheiztes Zimmer vor, ein richtiges Bett auf dem Berg und einen fixen Monatslohn.

Ich stelle fest, dass freies Reisen und damit freies Geschehenlassen für mich aus einer durchorganisierten Gesellschaft schwierig ist und dass ich zuerst lernen muss, was dies bedeutet. So schnell können sich Pläne ändern. Die nächsten Tage bewerbe ich mich online um verschiedene Jobs in Skigebieten. Stillstand geht für mich nicht, auch wenn der Gips und die Verspätung der Seefracht eine Pause verlangen würden.

Nach einem endlosen Monat ist es dann soweit. Endlich trifft mein Hab und Gut im Hafen ein. Mit dem Anhänger an der Black Pearl hole ich meine Holzkiste im Lagerhaus ab. Mein Plan ist, morgen direkt in die Skigebiet-Region im Süden der Insel zu fahren. Ich kann nicht länger warten! Ich sollte doch schon da sein, damit ich vor Ort bin, falls es zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Gips hin oder her.

Mein letzter Abend in der Stadt. Ich sitze gedankenversunken in einer Bar und höre Live-Musik. Ein älterer Mann gesellt sich zu mir und erzählt mir von einem kleinen Dorf an der Westküste. »Da, wo die Straße endet, befindet sich der Ort. Die Menschen dort leben nach der altbekannten Number 8 Wire –Kultur. Sie führen ein freies Leben und wissen sich selbst zu helfen. Du solltest zuerst diesen speziellen Ort im Westen besuchen, statt direkt in den Süden zu rasen.« Nach einer Weile verschwindet er in der Menschenmasse.

Sein Ratschlag fasziniert mich. Mir scheint, als habe er von meiner Begeisterung für die neuseeländischen Selbstmacher-Kultur gewusst. Wie verzaubert höre ich der Band noch eine Weile zu. Wenige Stunden vor der Abreise in den Süden hat mir ein wildfremder Mann einen neuen Wurm ins Hirn gesetzt! Der Typ ruft mir meinen ursprünglichen Wunsch in Erinnerung. Die Angst, bis im Frühling keinen Job zu finden, hat mich in letzter Zeit abgelenkt. Mir ist klar, dass ich seinem Rat morgen folgen werde. Diesen speziellen Ort will ich kennenlernen.

Beim Abschied überreicht mir meine Gastfamilie eine chemische Toilette. Ein neues Gesetz besage, dass wildes Campieren in der Natur ohne Toilette im Bus nicht mehr gestattet ist. Es sei besser, eine Toilette unter dem Bett mitzuführen, um keinen Stress mit den Behörden zu bekommen. Dankbar für ihre gesamte Unterstützung nehme ich dieses spezielle Geschenk gerne entgegen und mach mich auf den neuen Weg Richtung Westküste.

Freudig und aufgeregt, endlich unterwegs zu sein, verlasse ich die Stadt und folge dem Input dieses Typen von gestern Nacht. Ohne zu wissen, wo mich das hinführen wird. Warum kam ich mit diesem fremden Menschen überhaupt ins Gespräch und glaube ihm ohne zu überlegen? Ich weiß nicht einmal, ob es diesen Ort tatsächlich gibt. Warum lasse ich mich von ihm ablenken?

An der Westküste folge ich seinen Anweisungen und frage mich, wo ich nur hinfahre. Der kurvige Weg führt durch einen endlos scheinenden Wald über etliche Hügel. Plötzlich gelange ich in ein offenes Tal mit Blick aufs Meer. Unten im Tal liegen einige Häuser in saftige, grüne Wiesen eingebettet. Das muss es sein!

Aufgeregt gehe ich durch das kleine Dorf, sehe aber niemanden. Wo zum Teufel halten sich die angeblich sechshundert Einwohner auf? Verwirrt verlasse ich den Ort wieder. Es wird bereits dunkel. Außerhalb des Dorfes suche ich einen versteckten Ort, um im Wald zu übernachten. Ich folge etwa einen Kilometer einem Waldweg und entdecke plötzlich ein Auto. Im Scheinwerferlicht sehe ich einen Mann, der im Kofferraum seines Autos Tee kocht. Der erste Mensch, den ich hier antreffe! Wer ist das? Alleine in der Wildnis könnte ich Angst bekommen, aber ich spüre hauptsächlich Neugier. Ich halte an, steige aus und der sympathische Typ bietet mir gleich einen Ingwertee an. Er erzählt mir von einem Konzert im Dorf heute Abend. »Das darfst du nicht verpassen, denn es findet nur alle vier Monate statt.«

Kurze Zeit später fährt er schon mal vor. Ich richte mich ein und koche mein Nachtessen im Bus. Diese merkwürdige Begegnung soeben hat meine Neugierde geweckt. Direkt nach dem Essen zieht es mich zurück ins menschenleere Dorf. Bei der Bar angekommen, kommt mir derselbe Typ entgegen und ruft mir zu. »Willkommen! Ich bin gleich zurück!«

Tatsächlich sind weitere Menschen hier. Ich geselle mich an der Bar zu ihnen und komme sofort ins Gespräch. Auf ihre Frage was ich hier tue, erzähle ich ihnen, dass ich auf Arbeitssuche bin. Einer erzählt mir von seinem Nachbarn, der ein Haus baue und sicher dankbar um Unterstützung wäre. Genau in diesem Moment kommt dieser Nachbar herein. Er hat eindeutig nicht in dieser Bar sein erstes Bier getrunken. Mit einiger Mühe zeichnet er mir auf ein Stück Papier eine Wegbeschreibung zu seinem Haus und lädt mich für den nächsten Tag zum Kaffee ein.