Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

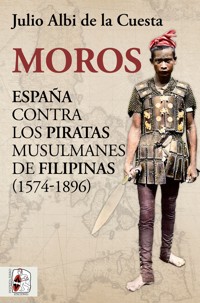

Durante más de tres siglos, el Ejército y la Armada de España mantuvieron una ardua lucha contra unos enemigos audaces e irreductibles, los moros de Filipinas, concentrados principalmente en las islas de Mindanao y de Joló. Fue una guerra despiadada, durante la cual, hasta sus últimas etapas, ni se concedía ni se recibía cuartel. Sus escenarios fueron mares inclementes y traidores, sembrados de arrecifes coralinos y de bancos de arena, en los que la simple navegación ya era una hazaña, más aún cuando estaban infestados de embarcaciones hostiles, cargadas de tripulaciones dispuestas, en caso preciso, a luchar hasta la muerte. Se combatió también en junglas impenetrables, bajo un sol abrasador, sembradas de trampas y plagadas de enfermedades letales, que diezmaban a las tropas con más saña que los krises y las balas. Normalmente, el colofón de los enfrentamientos era el ataque a cottas o fuertes, erizadas de lantacas y de fanáticos defensores, casi invulnerables a la artillería, con el asalto a pecho descubierto como única táctica posible, trepando por escalas o agarrándose a las anfractuosidades, bajo una lluvia de proyectiles, para llegar al ansiado y, a la vez, temido cuerpo a cuerpo. El prestigioso historiador Julio Albi de la Cuesta, autor de clásicos como De Pavía a Rocroi. Los tercios españoles, Banderas olvidadas. El Ejército español en las guerras de Emancipación, El Ejército carlista del Norte o ¡Españoles, a Marruecos! La Guerra de África 1859-1860, nos presenta en Moros. España contra los piratas musulmanes de Filipinas (1574-1896) la primera historia completa de una guerra secular y encarnizada que solo hallaría el fin con la invasión estadounidense del archipiélago. Ni españoles ni moros, como dignos enemigos, realmente llegaron a envainar las espadas. Así, inconciliables adversarios llegaron a compartir rival, un broche paradójico, pero, de alguna manera, apropiado para tan larga y empeñada lid.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1540

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MOROS

Moros

Albi de la Cuesta, Julio

Moros / Albi de la Cuesta, Julio

Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2022 – 768 p., 24 p. de lám. il; 23,5 cm – (Historia de España) – 1.ª ed.

D.L: M-708-2022

ISBN: 978-84-123239-6-2

94(599)

355.48 (460:599)

MOROS

España contra los piratas musulmanes de Filipinas (1574-1896)

Julio Albi de la Cuesta

© de esta edición:

Moros

Desperta Ferro Ediciones SLNE

Paseo del Prado, 12, 1.º derecha

28014 Madrid

www.despertaferro-ediciones.com

ISBN: 978-84-123239-6-2

Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández

Coordinación editorial: Mónica Santos del Hierro

Revisión técnica: Javier Gómez Valero

Cartografía: Desperta Ferro/Carlos de la Rocha

Dibujos de final de capítulo y colofón: A. L. Kroeber, Peoples of the Philippines,

American Museum of Natural History, New York, Lancaster Press, 1928.

Primera edición: febrero 2022

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados © 2022 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.

Producción del ePub: booqlab

Para Malú,

por su santa paciencia.

ÍNDICE

Prólogo del autor

1 El «tercero y nuevo Mundo»

2 El Ejército de Filipinas (I)

3 El Ejército de Filipinas (II)

4 La Marina

5 Moros

6 Los piratas

7 Fulgor de Corcuera, finales del siglo XVI - primer tercio del XVII

8 A la defensiva, 1644-1799

9 «Esa indestructible piratería», primera mitad del siglo XIX (I)

10 Cambio de estrategia, primera mitad del siglo XIX (II)

11 Por tierra y mar, 1852-1873

12 Las grandes expediciones (I), 1874-1882

13 Las grandes expediciones (II), 1883-1888

14 Las grandes expediciones (III), 1888-1893

15 La última cotta. Las grandes expediciones (IV)

Epílogo

Apéndice I. Las enfermedades

Apéndice II. Uniformes del ejército

Apéndice III. Motines y sublevaciones

Bibliografía

PRÓLOGO

Parece inexcusable indicar al posible lector, desde estas primeras líneas, el objeto del libro que tiene entre las manos. Se trata, lo reconozco, de un tema casi totalmente desconocido: la ardua lucha de más de tres siglos que mantuvieron el Ejército y la Armada de España contra unos enemigos audaces e irreductibles, los moros de Filipinas, concentrados, principalmente, en las islas de Mindanao y de Joló. Fue una guerra despiadada, durante la cual, hasta sus últimas etapas, ni se concedía ni se recibía cuartel. El escenario fueron mares inclementes y traidores, sembrados de arrecifes coralinos y de bancos de arena, en los que la simple navegación ya constituía una hazaña, más aún cuando estaban infestados de embarcaciones hostiles, cargadas de tripulaciones dispuestas, en caso preciso, a luchar hasta la muerte. Se combatió también en junglas impenetrables, bajo un sol abrasador, alfombradas de trampas y ricas en enfermedades letales, que diezmaban a las tropas con más saña que los krises y las balas. Normalmente, el colofón de los enfrentamientos era el ataque a cottas o fuertes, erizadas de lantacas y de fanáticos defensores, casi invulnerables a la artillería, con el asalto a pecho descubierto como única táctica posible, trepando por escalas o agarrándose a las anfractuosidades, bajo una lluvia de proyectiles, para llegar al ansiado y temible cuerpo a cuerpo.

La sublevación tagala en Luzón, seguida por la invasión del archipiélago por parte de Estados Unidos, puso abrupto fin a aquella secular contienda, cuando el triunfo estaba ya al alcance de las manos. Ni españoles ni moros, como dignos enemigos, realmente llegaron a envainar las espadas. Los primeros acudieron a blandirlas contra los alzados y los agresores; los segundos, curiosamente, harían lo mismo contra estos poco después; sería entonces el turno de los norteamericanos de conocer el filo de los campilanes y los ataques suicidas de los juramentados. Así, inconciliables enemigos llegaron a compartir rival, aunque en tiempos distintos. Fue un broche paradójico, pero, de alguna manera, apropiado a tan larga y empeñada lid.

Me he decidido a escribir su historia impelido por mi atracción por las tierras remotas, las causas perdidas y los ejércitos malditos, y soy culpable de algún libro que lo prueba. Resultaba inevitable, pues, que me interesaran las islas Filipinas, el más lejano de los dominios españoles.

Cuando, en 1985, publiqué con Leopoldo Stampa Campañas de la Caballería Española en el siglo XIX, que incluía un capítulo acerca de esa Arma en el archipiélago, insistí para que se reprodujera una lámina del Álbum de la Infantería y Caballería española (sic) del Ejército de Filipinas, de 1865, que había contemplado y admirado en una biblioteca militar.

Por eso, en 1992, preparando con Stampa y con Juan Silvela la edición de Un eco de clarines, que también aludía a la Caballería en Filipinas, y recordando el Álbum, pretendí incluir nuevas ilustraciones extraídas del mismo. Recuerdo mi consternación cuando uno de mis colaboradores, el entonces teniente coronel Aurelio Valdés, me informó, muy compungido, de que una de las dos láminas que deseaba, la de un batidor, había desaparecido. Gracias a su enorme eficacia se pudo resolver el problema, partiendo de una fotografía, creo, pero, aun así, en la página 275 de esa obra se puede ver claramente la diferencia entre la que se tomó del original y el relativamente desvaído batidor.

La desagradable experiencia me llevó, al año siguiente, a encargar –yo era entonces director general en el Ministerio de Defensa, regido por un ilustrado, Julián García Vargas– a Jesús María Alía un libro que, con el título de El Ejército Español en Filipinas, el periodo romántico, elaborado en torno al citado Álbum, para poner al alcance del público una buena reproducción de aquel, por si en el futuro se producían nuevas desapariciones. Incluso, si no me equivoco, hice alguna pequeña aportación personal a la obra.

Todo ello demuestra que, desde hace casi treinta años, me ha interesado el apartado archipiélago, tan minuciosamente olvidado por España, siempre propensa a la amnesia histórica, y que apenas recuerda nada de una presencia que duró más de tres siglos.

Bien es verdad que las Filipinas eran no solo el territorio más distante de la metrópoli, sino también el más distinto.

Porque todo era, en efecto, diferente a las otras grandes posesiones ultramarinas, las Indias. Los más de 11 000 kilómetros de «la navegación más larga y terrible del mundo», que la apertura del canal de Suez alivió solo relativamente, justifican estas profundas diferencias, que se extendieron a diversos ámbitos. Siempre fueron escasos los españoles que se mostraron dispuestos a arrostrar los riesgos del peligroso viaje, más aún porque ese «nuevo mundo» no ofrecía el irresistible imán del oro y de la plata, y las enfermedades que proliferaban en las islas se encargaban de diezmarlos a un ritmo pavoroso. Por si eso no bastara, la mayoría de ellos mostró nula disposición a afincarse allí de manera definitiva; la ambición máxima era labrarse un peculio, o cumplir el mínimo periodo de estancia reglamentaria, para regresar en cuanto fuera posible a Europa. El comentario de que solo estaban «como de paso», puebla los escritos, desde la Conquista al 98.

Las consecuencias de ello fueron múltiples. Sin pretensión alguna de hacer una relación exhaustiva, se podría aludir, por ejemplo, a la casi total ausencia de un mestizaje con los autóctonos que, sin embargo, fue una seña de identidad en la América de la Monarquía Hispánica. Curiosamente, ese pequeño grupo fue visto por tirios y troyanos con una desconfianza que contrastaba con la valoración que se hacía del formado por el cruce de chinos y de naturales, mucho más numeroso.

La falta de europeos se reflejó, asimismo, en una raquítica administración, con una mínima implantación y que ignoraba las múltiples lenguas locales. El corolario sería la existencia de un enorme vacío entre el indígena y el funcionariado de Manila, que nada conocía del país y que, en muchas ocasiones, había sido enviado allí como castigo –por algo se dijo que aquellas islas eran «las galeras de España»–.

Serían las órdenes regulares quienes lo llenarían, porque se encontraba a sus miembros en los más mínimos pueblos; porque, a diferencia de los seglares, acostumbraban a pasar en Filipinas toda su vida, lo que les permitía conocer bien el medio, y porque sabían los idiomas que en ellas se hablaban. Así, los frailes pasaron a suplir las carencias del Estado, asumiendo, junto con sus tradicionales funciones como la evangelización y la educación, muchas otras que nada tenían que ver con la vocación original. De hecho, se convirtieron en agentes de la autoridad civil y en correa de transmisión entre los habitantes y el palacio de gobierno. Ello les dio un exorbitante poder, sin parangón con el que tuvieron en América, que, a su vez, degeneró en casos de abusos.

Fue también la carestía de peninsulares la que obligó, desde el primer momento, a acudir a Nueva España para guarnecer el archipiélago. Las poco atractivas condiciones de vida en este harían que nunca se reuniese el suficiente número de voluntarios para servir allí, lo que obligó a alistar a la hez del virreinato para disponer de una mínima fuerza militar. La independencia de México puso fin al sistema, pero la metrópoli se reveló incapaz de mantener en Filipinas un contingente significativo de hombres.

Así pues, ya desde la Conquista hubo que recurrir al alistamiento de la población local, que hasta 1895 no dejó de constituir la gran mayoría del Ejército de Filipinas y que, debido a las particularidades de la estructura demográfica de las islas, se aproximaba más a las tropas coloniales de otras potencias europeas que al modelo establecido por España en las Indias. Su desarrollo fue complejo y accidentado y, además, estuvo sometido, en especial durante los últimos sesenta años, a una sucesión interminable de reformas. Habida cuenta de su dependencia del reclutamiento local y de unos reducidos cuadros españoles, que no conocían la lengua de la tropa, resultó un instrumento de sorprendente eficacia.

Pese a que las Filipinas se hallaban constituidas por cientos de islas, muchas de ellas habitadas por enemigos, y que, como se verá, el mayor peligro provenía del mar, la Armada Real no estuvo presente en sus aguas hasta bien avanzado el siglo XIX. Mientras, se recurrió a expedientes improvisados, como la Marina Sutil, objeto de tantas críticas pero que, al menos, sirvió, en cierta medida, para limitar daños. Decenios de estériles discusiones acerca del tipo de embarcación más apto para enfrentarse al adversario se cerraron, por fin, con la aparición del «buque de fuego», el cañonero, que confirió la supremacía naval imprescindible para empezar a establecer un dominio efectivo del archipiélago y amparar a sus pobladores.

Un ejército y una marina que debieron enfrentarse a quienes, quizá, fueron los adversarios más empedernidos que tuvo España durante su larga aventura ultramarina, los llamados moros, a los que ya se ha aludido.

Constituían estos mahometanos un mundo aparte, articulado en torno a una concepción algo borrosa del islam, pero con la fuerza suficiente como para generar un universo de valores que lo distanciaba de los existentes en el resto de las Filipinas e incluso en el interior de las mismas islas que habitaban, ocupado por tribus animistas.

Se estructuraban en una sociedad piramidal, una especie de feudalismo imperfecto, pero sorprendentemente fluida para aquellos tiempos, que permitía acceder desde los escalones más bajos a los más elevados. Los españoles, y luego los norteamericanos, vieron en ese abigarrado grupo una permanente amenaza, pero más que por motivos religiosos –pronto hubo que resignarse a la idea de que el proselitismo cristiano no fructificaba en aquellas tierras–, porque el esclavismo formaba parte de su esencia.

Los moros, en efecto, dependían de los cautivos para sobrevivir. Eran estos los que cultivaban los campos, los que cosechaban desde el balate hasta las aletas de tiburón, tan apreciadas por los chinos, y que países como Gran Bretaña buscaban para trocarlas por el ansiado té, y completar el pago que hacían en otros productos como, de manera señalada, el opio. La tragedia era que la fuente más copiosa y más cercana de esa mano de obra gratuita, arrancada de sus hogares por la violencia, eran el resto de las Filipinas, objeto, desde antes de la llegada de los conquistadores, de asoladoras incursiones que se prolongaron durante siglos.

Emprendidas por naves tan ligeras que parecían volar sobre el agua, y de un escaso calado que les permitía navegar sobre las barreras de coral, tripuladas por avezados marineros y guerreros intrépidos, maestros en el uso del campilán, supusieron una pesadilla, que se cobró decenas de miles de víctimas y que puso en jaque a las autoridades, incapaces de poner coto a ese despiadado azote. Las incesantes armadillas dejaban tras de sí un rastro de pueblos incendiados, de familias desgarradas, de cosechas arruinadas, antes de poner rumbo de regreso a la base de partida cargadas hasta los topes de presas humanas.

En puridad, se trataba más de cacerías de hombres y mujeres que de verdaderas expediciones de piratas, pero esta palabra, tan poco precisa como «moros», haría fortuna y no dejó nunca de emplearse para calificar aquellas razias.

No deja de ser interesante que la primera fase de la lucha contra aquel flagelo, en el siglo XVII, se tradujera en una serie de éxitos que no se reproducirían hasta el último medio siglo de la presencia de España en Filipinas. Fueron producto de la energía y la acometividad de personajes como Sebastián Hurtado de Corcuera, curtidos veteranos que no conocían obstáculos y que coronaron en esos apartados parajes arriscadas empresas dignas de los tercios de Flandes. Son mencionables en especial los furibundos asaltos a las cottas o fortalezas de los moros, formidables reductos agriamente defendidos, y que solo cedían ante una infantería que no pensaba sino en plantar sus banderas desgarradas en lo alto de los muros, a cualquier coste.

Por desgracia, la amenaza de invasión por una innumerable flota de juncos chinos obligó a abandonar los puestos avanzados, ganados con tanta sangre, para replegarse sobre Manila y dejar así el campo libre a los enemigos.

Comenzó entonces una larga época aciaga, durante la cual tsunamis periódicos de barcos piratas se cebaron como una plaga bíblica sobre las Filipinas, quemando, arrasando y esclavizando por doquier. Ante la mortal marea, la Sutil y los barcos armados por las provincias quedaron desbordados. Al tiempo, las costas se erizaron de fuertes más o menos improvisados, muchos a las órdenes de frailes trabucaires, donde se apiñaban los acosados habitantes. Algunos ofrecieron desesperadas resistencias a ultranza, mientras en el mar surgieron figuras como Pedro Esteban, que entrarán en la leyenda entre el fragor de osados abordajes. Un periodo de eclipse, durante el cual no se aspiraba más que a sobrevivir.

En el siglo XIX, en cambio, empezó a atisbarse un cambio de rumbo, cuando la llegada de los primeros vapores permitió montar sonadas operaciones ofensivas, como el ataque a Balanguingui, preludio de otras muchas, y que permitieron avizorar una era de esperanzas.

La entrada en servicio de los cañoneros lo confirmó. El combate de Pagalungán, en el que uno de esos buques embistió frontalmente contra una cotta, puede servir de ejemplo de la etapa que se abría. Marinos como Cervera, Méndez Núñez o Montojo ganaron allí sus entorchados, mientras que Malcampo, calmosamente, encendió un cigarro para que la salida del humo le indicara la gravedad de la tremenda herida que acababa de recibir en el pecho. Unos enfrentamientos de nuevo cuño, que anunciaban el crepúsculo de las incursiones piráticas.

Nombres propios como Malcampo, de nuevo, Terrero, Arolas, Weyler y Blanco organizaron expediciones cada vez más ambiciosas, que erosionaron sin cesar el poder de las sultanías moras, impotentes para hacer frente a la letal combinación de los modernos barcos y de las armas rayadas. La última y desesperada carta que jugaron fue la aterradora figura del juramentado, consagrado a matar y a morir, con la promesa de entrar como mártir en el Paraíso, sobre el caracoleo de una yegua blanca.

Pese a todo, el punto álgido de la multisecular guerra llegaría cuando, a los compases de la Marcha Real, vapores surcaron majestuosamente la laguna de Lanao, último reducto de los mahometanos. Los buques habían sido llevados hasta allí en piezas y a hombros de soldados, por estrechos senderos tallados a machete entre la jungla hostil. Su presencia en aquellas aguas profetizaba la inevitable victoria.

Pero estalló la sublevación en la isla de Luzón y urgía concentrar en ella las unidades desplegadas en Joló y Mindanao. El triunfo sobre los moros, al alcance de la mano, se escabulló el 1 de mayo de 1898, ahuyentado por los cañones de Dewey en la batalla naval de Cavite.

Solo unas líneas para indicar que, en general, a lo largo de toda la obra he procurado ceñirme a los conocimientos que los españoles de la época tenían del abigarrado mundo de los moros, no los que dicta la ciencia moderna, y que he empleado los términos que utilizaban para designar tanto a personas como a lugares. Se dice así, por ejemplo, Joló, y no Sulu, y se designa a los habitantes mahometanos de la isla como joloes o joloanos, no como tausug. Estimo que siglos de uso justifican esta elección y hace más legible un texto de por sí trufado de términos exóticos.

Una vez más, tengo que agradecer al teniente coronel Agustín Pacheco, del Archivo General Militar de Madrid, su incansable amabilidad; Francisco Javier Suárez de Vega siguió por Filipinas y Estados Unidos el elusivo rastro de Manuel Sityar e hizo suya mi obsesión por el extraordinario personaje. Por fin, gracias a Javier Gómez, el primero en leer este manuscrito y en creer en él, quizá más que su autor, a lo largo de meses de la despiadada pandemia.

«A inmensa distancia de Europa».

Alexandre Moreau de Jonnès, Estadística de España, Barcelona, 1835.

1

EL «TERCERO Y NUEVO MUNDO»

Desde un principio, Filipinas fue algo especial en el conjunto de los dominios de la Monarquía Hispánica. Nada tiene de extraño, pues, que en obras dedicadas al archipiélago se haya recurrido a términos como «peculiar» o «particular» para describirlo.

Su propia incorporación a la Corona fue singular, y estuvo acompañada de polémica. Se sitúa en el contexto de la frenética búsqueda por los dos reinos ibéricos de la ruta de Especiería, el camino que llevaba a las soñadas tierras del clavo, la nuez moscada y la pimienta. El Tratado de Tordesillas, de 7 de junio de 1494, no significó «la división del mundo como una naranja», en contra de lo que diría Alonso Zuazo a Carlos V en 1518, sino que había tenido un carácter «estrictamente indiano»,1 por lo que no marcaba límites en el ámbito asiático. Era, sin embargo, el único acuerdo internacional disponible, por lo que serviría de base al agrio enfrentamiento que se abrió entre España y Portugal sobre los respectivos derechos de ambos países al Maluco –las Molucas–, epicentro productor de las preciadas plantas.

Se llegaría a una solución aparente el 22 de marzo de 1529, cuando por un acuerdo suscrito en Zaragoza, el emperador cedió, por 350 000 ducados, sus eventuales derechos sobre dichas islas. Ello no significó, sin embargo, que se renunciara a las especias.

Página anterior.Carta Hydrographica y Chorographica de las Yslas Filipinas Dedicada al Rey Nuestro Señor por el Mariscal d. Campo D. Fernando Valdes Tamon Cavallº del Orden de Santiago de Govor. Y Capn, elaborada por el padre jesuita Pedro Murillo Velarde, Manila, 1734. Library of Congress, Wikimedia Commons.

Sería Felipe II quien diera un nuevo impulso al proyecto. Tras varios fracasos, Ruy López de Villalobos conseguiría alcanzar el archipiélago de San Lázaro, que en 1542 rebautizó como Filipinas. No obstante, le resultó imposible encontrar la ruta de regreso a América. Los maltrechos restos de sus diezmadas tripulaciones no llegarían a España hasta 1547, tras haberse puesto en manos de los portugueses, y a través de la vía del cabo de Buena Esperanza, monopolizada por ellos. Habrá que esperar a la expedición de Legazpi para que el fascinante personaje que fue Andrés de Urdaneta descubriera el ansiado tornaviaje, vital para un sólido establecimiento castellano en aquellas islas.

Pronto se descubrió, sin embargo, que en estas no crecían, a todos los efectos prácticos, las ambicionadas especias –excepto en la siempre difícil Mindanao–, y que, a diferencia de las Indias, carecían, en cantidades importantes, de los no menos valiosos metales preciosos. Hubo, pues, y parafraseando a María Dolores Elizalde2 que «repensar Filipinas» y buscarles una nueva finalidad. No habiendo sido una meta en sí mismas, sino un hallazgo casual, durante muchos años se les consideraría como un punto de partida para ir más allá,3 el obsesivo plus ultra que campeaba en las armas reales. De ahí, aventuras como las de Borneo o las de Siam y Camboya.

Asimismo, y, sobre todo, el sueño de la conquista de China,4 apoyado tanto en la ignorancia –se llegó a pensar que era un archipiélago– como en la ilimitada confianza en sus capacidades que tenían los españoles de la época. El gobernador Francisco de Sande escribiría a Felipe II, el 7 de junio de 1576,5 que para tal empresa bastarían entre cuatro mil y seis mil hombres, «con los navíos, artillería y municiones necesarias». Lo afirmaba por la reciente experiencia con el pirata Li Ma Hong, que había demostrado, a sus ojos, que aquella «no es gente de guerra», sino «cobarde». Como manejaba mal los arcabuces, cuyo uso habían introducido los lusitanos, los tenían en poco, y se admiraban de que con ellos los hispanos pudieran abatir a una gallina a distancia. Mostraban, por el contrario, gran respeto a la piquería. Se alardeaba Sande de que cincuenta castellanos habían bastado para derrotar a quinientos o seiscientos chinos, y no dudaba de que habría sucedido lo mismo si hubiesen sido tres veces más numerosos.

Con esta perspectiva, resulta comprensible que considerara asequible la disparatada empresa. Aunque ofrecía una alternativa, si parecía demasiado arriesgada: dos mil o tres mil soldados serían suficientes para «tomar la provincia» que contentare por sus condiciones, entre ellas la bondad de sus puertos, y establecerse allí.

Por fortuna, el Rey Prudente desechó estas y otras propuestas similares que se le formularon, además, en el ominoso año de 1588, cuando la Empresa de Inglaterra.

Descartado el papel de Filipinas como trampolín para más altos destinos, quedaron en una situación relativamente ambigua, casi como un dominio con el que no se sabía bien qué hacer. Fueron, pues, desde un principio, una decepción, lo que explica que hasta mediados del siglo XIX no faltaran los proyectos –de los cuales, el de Leopoldo I de Bélgica sería, quizá, el más curioso–,6 incluso desde la misma Corona, para desprenderse de un territorio tan alejado y tan excéntrico a una monarquía que, ya de por sí, se caracterizaba por su enorme dispersión entre tres continentes, a los que ahora se añadía un cuarto. Resultaba, además, y lo sería durante los siguientes siglos, deficitario, lo que complicaba su conservación. Sainte-Croix, en 1810, no sería el único que se preguntaba «¿por qué conservar un país que cuesta tanto?».7

Solo el afán evangelizador de los Austrias impediría el abandono en un primer momento, y no sin grandes dudas. Se ha alegado, también, que la penetración holandesa y británica en aquellas aguas confirió al archipiélago un papel protector de la retaguardia de América, afirmación discutible, porque con los medios de la época se antoja muy problemático lanzar desde lo que era entonces un frágil punto de partida, y a través de mares difíciles y tempestuosos, una fuerza lo suficientemente poderosa como para establecer siquiera una cabeza de puente en el virreinato novohispano.

Junto con lo indefinido de su engarce en la Monarquía Hispánica, Filipinas reunía otras dos características que le darían un perfil único, que mantendría hasta el final, marcando con un sello particular la presencia española allí. Se trata de su situación geográfica y de su clima. No en balde, el preámbulo a la real orden de 18 de enero de 1889,8 que introducía una serie de reformas, aludía expresamente a «la distancia y el clima», para justificar «las grandes diferencias» entre las islas y la metrópoli.

Sus más de 7000 islas, diseminadas en 300 000 kilómetros cuadrados, un formidable obstáculo a cualquier empeño conquistador y «civilizador», se hallaban a 24 000 kilómetros de la Península por la vía más usual, de Manila a Acapulco; de allí Veracruz, y desde ese punto a un puerto español. La apertura del canal de Suez reduciría el recorrido a 15 000, mientras que la introducción de los vapores haría más breve la larga navegación, pero a partir de fecha tan avanzada como 1869, demasiado tarde para alterar sustancialmente el modelo establecido.

SOLO LOS ÁNGELES

Antonio de Morga9 ha descrito lo que suponían esos viajes a finales del siglo XVI y principios del XVII. De América a Asia, la travesía era «buena, y, lo más ordinario, sin contrastes, haciéndose a su tiempo», es decir, en febrero o, como mucho, antes del 20 de marzo, y duraba poco menos de tres meses, justamente lo que necesitó Miguel Jaque de los Ríos en 1595 para ir a «aquel tercero y nuevo Mundo».10 En cambio, en sentido contrario, había «muchas dificultades y riesgos, por ser larga la navegación, y de muchas tormentas y temples diferentes». Requería, como mínimo, cinco meses, y había que emprenderla del 20 de junio en adelante.

Una alternativa era ir por la ruta del cabo de Buena Esperanza, pero, además de resultar «larga y trabajosa», «estos viajes no son practicados por los castellanos y les están prohibidos», al estar reservados a los portugueses, como ya se ha dicho.

Naturalmente, si el punto de salida o de destino era la península ibérica, y no las Indias, aumentaban los peligros, las distancias y los tiempos, exigiendo al menos un año para completar el periplo, porque se añadían varios factores adicionales: el inhóspito y malsano camino de Acapulco a Veracruz, a lomos de renqueantes mulas; el cruce del Atlántico y la inevitable espera en uno u otro lado del Pacífico hasta que llegara la estación favorable para el embarque, regulada por el régimen de los monzones. Teniendo en cuenta todos estos factores, podían transcurrir dos o tres años entre que se hacía una consulta al rey desde Manila y llegaba la decisión de este,11 con las «fricciones» que ello generaba.12

Esta enorme limitación duraría siglos. Las noticias del alzamiento del 2 de Mayo no se supieron en Filipinas hasta febrero del año siguiente, y solo se conoció en julio de 1810 la firma de la alianza hispanobritánica suscrita en enero de 1809.13 Poco después, se calculaba que transcurrirían dos años entre que se convocaran Cortes en Cádiz y pudieran llegar los diputados del archipiélago.14 Como se verá más adelante, ello serviría como pretexto para cercenar la representación filipina en el Congreso y para justificar un régimen de leyes especiales.15

Tales plazos y tales lejanías tenían un evidente coste político y económico, pero también personal. Así, al gobernador marqués de Ovando le nació un hijo en alta mar, durante su viaje de incorporación, en 1750. En el de regreso, en 1755, tuvo otro, que falleció al poco, y él mismo murió antes de tocar tierra. Por cierto, había formulado en mayo de 1751 su petición de relevo; fue aceptada en noviembre del año siguiente, pero hasta julio de 1754 no recibió la orden correspondiente.16

Para formarse una idea de lo que eran aquellas travesías de una ribera a otra del despiadado Pacífico, nada mejor que acudir a algunos testimonios.

Pedro Fernández de Quirós, en uno de sus viajes a Nueva España, en 1605-1606,17 habla de una tempestad tan recia que sembró el pánico a bordo: «unos se confiesan luego; otros piden perdón y perdonan, se abrazan y despiden; unos gimen y otros lloran, y muchos por los rincones esperando a la muerte», impotentes ante los elementos desencadenados, que parten el trinquete, mientras que «la caña, del timón, por quedar a su albedrío, daba a una y otra banda tan fuertes golpes, que el menor daño temido era hacerse toda rajas y quedar la nao sin gobierno».

Tuvo que soportar diluvios, que empapaban a los hombres, obligados a vivir durante semanas con las ropas húmedas, pero que tenían sus ventajas: «los aguaceros, después de Dios, nos dieron las vidas», porque se aprovechaban para tender sábanas sobre cubierta y recoger el agua. Aun así, en la última etapa, se racionó a un cuartillo diario. También escaseaba la comida: se pagaron 2400 reales por una gallina, y se ofrecieron 3200 por otra, «y no la quisieron vender» ni a ese precio.

Pedro Cubero18 sufrió la ardua navegación a Acapulco en los años 70 del siglo XVII, no sin antes experimentar en Manila un terremoto «de los más horribles que he visto en Asia, aunque he visto muchos; parecía que la tierra se quería tragar a la ciudad». Se salvó, pero para enfrascarse en una «navegación tan penosa y dilatada que solo los ángeles la pueden hacer; siete meses sin ver otra cosa que cielo y agua». Incluyeron «un furioso baguío deshecho, tan formidable que cada ola que daba al costado de la nave parecía una pieza de artillería; allí no había más remedio que Dios».

Duró ochenta horas, y a su término, «quedaron todos los de la nao tan atemorizados que en muchos días andaban temblando como si fueran azogados». En verdad, tenía que ser terrible hallarse en ese buque, «único y solo en el mayor mar del Mundo». La escasez de agua y la «putrefacción de los alimentos» contribuían a desgastar a los hombres.

De ahí que se acogieran con gran alborozo las «señas», los primeros indicios de la proximidad de la costa americana, entre las que Morga menciona la aparición de peces «con el medio cuerpo hechura de perro» –«con cabezas y orejas de perro», para Cubero–, refiriéndose a los lobos marinos o «lobillos». Se comprende que el acontecimiento se celebrara con una fiesta bufa, parecida a las del paso del Ecuador, y con un tedeum.

Quizá lo más cruel de todo es que, cerca ya del final, menudeaban las muertes de «los tocados del berber, o mal de Luanda, que son los achaques más pestíferos que se dan en aquella navegación», o de la disentería, de la que «raro es el que escapa». Cada día se arrojaban al mar tres o cuatro cuerpos; noventa y dos en dos semanas. De los 400, llegaron 192, muchos de ellos enfermos. Durante la singladura, hasta 200 en total habían sido sangrados por distintas dolencias. No fueron muchas bajas; hubo casos de un 75 % de muertos.

Cerca ya del término del siglo, en 1696, Giovanni Francesco Gemelli19 también arrostró «la más terrible y larga navegación que hay en el mundo; peligrosísima, siempre con el viento de proa», aderezada con «enfermedades mortales» y «tempestades increíbles», que «bastarían para destrozar un pedazo de hierro, cuanto más a un hombre». Un viaje de siete u ocho meses –doscientos cuatro días y cinco horas, en su caso–, en que «se sufren todos los flagelos que Dios envió al faraón».

Describe una tormenta en la que el buque «era elevado a altísimos montes de agua, y luego precipitado a profundos y espantosos valles», con el pasaje zarandeado «como una pelota». Hubo que recurrir a los bastonazos para que la despavorida marinería atendiera a la maniobra.

Los alimentos pronto fueron asaltados por «infinidad de gorgojos», mientras que durante un tiempo comieron tasajo frito, tan duro que lo golpeaban con un pedazo de madera para ablandarlo. Entre eso, y la falta de productos frescos, era inevitable que, cerca ya de California, se desatara «el berber, que infla todo el cuerpo, y se muere hablando», así como «el mal de Holanda, que pudre las encías y hace caer los dientes y las muelas». Para entonces, se venían sustentando sobre todo con tazas de chocolate, a fin de combatir un frío tal que llevó a los negros a encerrarse en el gallinero que llevaban, y a muchos hombres a negarse a subir a cubierta, ni siquiera para hacer sus necesidades, con lo que reinaba en el barco un hedor nauseabundo, que se añadía a la «sarna, rabiosa y universal», y al agotamiento por las continuas vigilias.

No cabe olvidar, tampoco, el hacinamiento; a principios del mencionado siglo, cinco jesuitas, que ciertamente no ocupaban el último puesto en la escala social que regulaba todo a bordo, compartieron una cabina de 3 metros por 2,40.20

El paso del tiempo iría aliviando las penalidades. La ruta de Buena Esperanza, a mediados del siglo XIX, exigía entre tres meses y medio y cinco, sin más peligros, en principio, que la monotonía, el aburrimiento, los chismorreos y los enfrentamientos, que podían ser feroces, entre los hastiados pasajeros.21

Suez, y los vapores de la famosa naviera Peninsular y Oriental, permitieron calificar a la travesía de «viaje de recreo», aunque había que convivir con «los tétricos hijos de la nebulosa Albión», que «hablan poco, comen mucho y beben más», y con mujeres británicas. Respecto a ellas, se recomendaba a los españoles que «contengan sus galantes y ardientes impulsos amorosos».22

Otra visión menos optimista, si bien admitía que antes del canal el periplo era «incómodo y pesado», señalaba que aún después, «para el viajero que no ha navegado nunca es, positivamente, una prueba durísima», que podía llegar a convertirse en «una verdadera calamidad» por el comportamiento de alguno de los embarcados.23

No obstante, los prejuicios tardaban en morir. En 1889 se aludía, en referencia a ese viaje, al «pánico que ahora ha empezado a desvanecerse». El autor había empleado en él solo 35 días, pero apuntaba que «durante la mayor parte [de ellos] es imposible resistir la permanencia en los camarotes», por el calor.24 Solo cuatro años después, a pesar de los excelentes vapores de la línea Compañía Transatlántica de Barcelona, «ex A. López y Compañía», se describió la travesía como «penosa, pesada e insoportable».25

LA DESTEMPLANZA DE LA TIERRA

Si las millas marinas y el océano eran un obstáculo temible, las enfermedades no suponían un peligro menor. Por ceñirnos al último tramo del periodo español, cuando la situación, lógicamente era menos mala, por los avances de la ciencia, en 1859 se afirmaba26 que en Filipinas «la vida se gasta más que en Europa, y son pocos los que a su regreso a España no tienen alguna afección». El viaje en sí causaba «trabajos y disgustos, por bueno que sea»; ya en el transcurso del mismo una mayoría se arrepentía de su decisión de haber ido al archipiélago. Resulta comprensible, porque solo dos años después, un médico francés, declaraba que «el cólera, la disentería y fiebres de toda especie son endémicas en Manila».27

En 1878, un optimista28 aseguraba que «el estado sanitario ha mejorado mucho», como lo demostraba que la «terrible» disentería había sido vencida, y que «tampoco se ven ahora aquellos hombres demacrados y de color enfermizo». El problema, en cambio, era entonces la «reaclimatización», en España, si se había vivido seis o más años en las islas.

Cierto que la disentería, «terror de los españoles», y más temida que la fiebre amarilla, ya no causaba estragos. Pervivían, sin embargo, «la insidiosa y aniquiladora anemia tropical», el catarro intestinal y la hepatitis, mientras que el cólera era un azote recurrente, con brotes «formidables» de 1882 a 1883, e «intensos» de 1888 a 1889, mientras que la malaria era endémica, entre otras islas, en la propia Luzón, que «no es en rigor más que un foco palúdico de gran intensidad». De hecho, de no ser por la quinina, «nuestra dominación allí quizá no existiera».29

Había, asimismo, dolencias extrañas, como la «fiebre hipertérmica», que solo atacaba a europeos, de una cierta edad, holgada posición y con varios años de estancia en Filipinas, y que respetaba a los soldados –aunque no a los oficiales– y a los religiosos. Pedro Saura y Coronas, que le dedicó su tesis,30 no oculta su profunda perplejidad ante ese fenómeno y cómo tratarlo.

También hizo interesantes reflexiones sobre el cementerio de Manila. Descubrió que había pocas tumbas de fallecidos con menos de 30 años, pero lo explicaba porque muchos peninsulares enfermos, antes de llegar a esa edad, habrían sido repatriados. En cambio, anota, abundaban las tumbas de muertos entre los 35 y los 50, mientras que «¡Cuán desconsoladora es la escasez de muertos pasada esa edad!». Porque los que la superaban eran «verdaderos prodigios vivientes, milagros de resistencia vital». La conclusión era deprimente: si no fuera por la inmigración, «la raza española se extingue en Filipinas».

En 1892, casi en vísperas del desastre, un médico se lamentaba de «cuán penosa es la estancia de los españoles en sus posesiones oceánicas», aunque fueran a ellas «en condiciones especiales y por tiempo limitado». Tras describir «el color pálido sucio de los europeos», comentaba que el espectáculo que presentaban las calles resultaba similar a entrar «en el patio de un hospital». Apunta a «la infección palúdica y el calor» como principales culpables de ese estado de cosas.31

Agravaba la situación el grado de desarrollo de la ciencia médica. Respecto del cólera, se reconocía paladinamente que «la terapéutica seguida hasta la fecha marcha por derroteros inciertos, oscuros»; «¿Qué es la enfermedad que nos ocupa?», se preguntaba.32 En cuanto al paludismo, era tan agresivo en las islas que «allí se da la quinina en dosis tan altas que producirían en Europa pavor».33 Aun así, se administraba sobre todo a posteriori, porque no parecían obvias sus capacidades preventivas, a las que se aplicaba un dubitativo «se ha dicho». Tampoco se sabía gran cosa sobre la dolencia. Se decía de forma tentativa: «todo parece indicar que el desarrollo del virus malárico se verifica en el suelo […] en especial, en los sitios pantanosos», y que se difunde «por el paso del aire por su superficie».34

De la fiebre amarilla, se admitía «la confusión que existe sobre su origen», y que «no se conoce el agente productor de la enfermedad».35

La frecuencia de fenómenos naturales como terremotos y baguíos, y el ambiente asfixiante de Manila, centro neurálgico de la comunidad española, con su secuela de «homicidios, raptos, suicidios, y, en general comportamientos anómalos»,36 junto con una curiosa tendencia a la locura, que subrayan fuentes desde el siglo XVII al XIX, y «el idiotismo y la embriaguez», peligros «siempre a dos dedos del hombre inteligente»,37 ciertamente no contribuían a hacer atractivo tan remoto destino.

Ha parecido oportuno poner cierto énfasis en todos estos factores porque tendrían una influencia decisiva en el sistema que España instauró en aquellas latitudes, y que afectaría a aspectos tan importantes como la estructura de la población, el papel de la Iglesia, la Administración, el modelo económico, la educación y la defensa.

«COMO AQUÍ MUEREN TANTOS HOMBRES…»38

A consecuencia de los problemas mencionados hasta ahora se produjo un hecho decisivo: el escaso número de españoles –incluyendo como tales, hasta la independencia, a los mexicanos– dispuestos a asumir los riesgos que suponía ir a Filipinas, más aún cuando el archipiélago no ofrecía oportunidades para un rápido enriquecimiento.

A los pocos años de la fundación de Manila en 1571, un informe del cabildo39 señalaba que solo había ochenta vecinos de esa nacionalidad, de ellos cincuenta casados con compatriotas y «otros con indias». En el resto de las islas había ciento veinte más, parte de ellos solteros, a los que había que añadir trescientos veinte soldados. Respecto a los indígenas, un cálculo basado solo en los que estaban sometidos en mayor o medida y que pagaban tributo, los cifraba en 586 800.40

Veinte años después, la situación no había mejorado, y se hacía una preocupante constatación: la población española no ha aumentado como sería de desear, «pero ni aun se conserva en su ser», porque «muere mucha con la destemplanza de la tierra».41 En 1616, «la tierra, que nos consume», se consideraba un peligro mayor que los enemigos holandeses.42

Todos los datos confirman la renuencia a instalarse en el archipiélago. García-Abásolo, que ha estudiado la cuestión del poblamiento, título de uno de los artículos que le ha dedicado, aporta las siguientes y elocuentes cifras: entre 1570 y 1600, la media de pasajeros desde la Península fue de cuarenta y cinco por año; entre 1601 y 1770, veinticinco; entre 1701 y 1749, nueve; entre 1750 y 1800, diez; y entre 1801 y 1841, cinco. En el periodo que se extiende entre 1571 y 1841, solo en dos decenios –1670-1679 y 1710-1719– hicieron el viaje más de doscientos seglares.

El momento álgido de emigración se produjo cuando el gobernador Gonzalo Ronquillo llevó consigo en 1580 un numeroso grupo, pero llegó diezmado por las bajas que sufrió por el camino y por los que lo abandonaron en América, y ello a pesar de que fue por la vía de Panamá para evitar las tentaciones del virreinato novohispano.43

El mismo autor matiza, por otro lado, estas cifras tan pobres, destacando las pocas mujeres y los muchos religiosos que se embarcaron. Estos últimos aportaron unos porcentajes muy elevados: el 18 % del total entre 1571 y 1599; el 46 % entre 1600 y 1625, y el 20 % entre 1625 y 1650. La conclusión es obvia, solo una parte de ese número, reducido de por sí, podía contribuir al establecimiento de una base demográfica capaz de desarrollar una población española significativa.44

Se intentaron completar los escuálidos contingentes acudiendo a las Indias Occidentales, de forma que para fines del siglo XVI se ha afirmado que de los mil cuatrocientos «españoles» existentes, la mayoría eran criollos mexicanos o peruanos.45 Fue una solución insatisfactoria, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Ello se debía, en parte, a una deliberada política de deportación al archipiélago de los indeseables de Nueva España.46 Por eso, en una relación al rey de 8 de junio de 1598,47 se denunciaba: «tráense de Nueva España muchos hombres sentenciados y condenados a galeras, y luego que aquí llegan, se dejan andar por donde y como quieren, vestidos y con armas», de forma que «no solo no pagan su pena, pero aún hacen por acá otras maldades y delitos». Se insistía, años después: «la escoria de Nueva España viene a parar a estas islas, los ladrones, los facinerosos, los inquietos, los expulsos, los apóstatas, y cuantos hay de mala sangre y peores hechos»; las islas se habían convertido en «la galera de Nueva España».48 Los textos citados no aclaran, como precisa Bankoff, que entre esa gente había muchos desgraciados, culpables solo de vagabundear, no tener trabajo o ser jugadores.

Esa mala fama se extendía también a muchos peninsulares. De mediados del siglo XVIII, se ha afirmado que «en aquella época Filipinas era para los españoles un país de destierro»; salvo contadas excepciones, «los que llegaban eran, por lo general, personas turbulentas, que en ninguna parte se hallaban bien, o criminales que huían de sus familias, o de los países en que eran conocidos por sus antecedentes».49 Todavía en 1887 predominaba un criterio negativo: «los españoles están aquí como de paso, sin arraigo ni estabilidad alguna […] se renuevan cada cinco u ocho años casi totalmente». El comentario despierta ecos antiguos: a fines del siglo XVI se denunciaba que los peninsulares estaban «como huéspedes, sin atender a más que no ver la hora de salir».50

Volviendo a 1887, se añadía que «vienen de España sin instrucción», y apenas salían de Manila o de las «cabeceras» –equivalentes a capitales de provincia–, con el resultado de que ignoraban todo del país en el que vivían. Solo algunos de ellos, «en su mayor parte, licenciados del ejército», permanecían largo tiempo, de los que parte se casaban con indígenas. Se convertían entonces en «el oprobio del nombre español», y arrastraban «una vida triste y asaz miserable», porque «muy contados son los que hacen una pequeña fortuna».51

Los que regresaban a España, salvo excepciones, tampoco estaban en una posición boyante. En efecto, es un hecho que «no existe versión asiática del indiano»,52 el emigrante que retornaba rico a su tierra.

Parecería que todo se confabulaba para que apenas hubiera peninsulares, especialmente fuera de Manila y sus alrededores. Un testigo53 se lamentaba en 1877 de que en provincias «no hay más que arroz, plátanos y gallinas», y que se «aburrió de aburrirse». Allí era «suceso tan celebrado como raro que se reúnan cinco españoles».

En 189754 se reconocía la imposibilidad de crear una verdadera colonia de europeos, aunque no faltaban entusiastas que seguían opinando en sentido contrario: «no es adaptable a estos climas y regiones la inmigración peninsular destinada a los trabajos del campo», ni siquiera en condiciones privilegiadas, como tenían los capataces, y se evocaban «las desdichas que padecieron los pocos que lo intentaron», haciendo referencia a «los mil quebrantos de salud» que experimentaron. La triste verdad era que habían fracasado todos los intentos de montar colonias agrícolas con españoles, a diferencia de lo sucedido en Argelia. En un caso concreto, en el que participaron diez familias vascas, a los siete meses de su llegada a Filipinas, todos sus miembros habían quedado inutilizados. La evidencia seguía apuntando a que el peninsular «tiene una vida breve» en el archipiélago, y se subrayaba de nuevo que «la raza española se extingue [allí] con rapidez».

EL CALEIDOSCOPIO FILIPINO

El exiguo número de españoles vivía en medio de un océano de etnias y grupos tan dispares que se ha dicho que el archipiélago era un lugar perfecto para los estudios etnográficos, tal era la variedad del origen de los habitantes. Por solo dar unas cifras meramente orientativas, se decía que la población en 1735 era de 1 000 000; en 1752, de 1 300 000; en 1805, de 1 741 000; en 1829, de 2 600 000, y en 1840, de 3 209 000.55 Una estimación más refinada aventura, para 1842, 5 000 000. De ellos, 3 700 000 de los «impropiamente» llamados «indios», porque «sería más justo» calificarlos de «naturales»; 1 025 000 de lo que globalmente se califica de «negros o aetas e idólatras (igorrotes)»; 240 000 mestizos de chinos; 10 000 chinos, 20 000 mestizos de españoles; 3500 españoles filipinos, en el sentido de criollos, y 4500 españoles europeos.56

Se trata, no obstante, de datos sujetos a caución. Existían, en efecto, enormes problemas para establecer un padrón fiable; la Memoria de 1887 los enumera con detalle.57 Una anécdota curiosa es que, cuando en 1861 se intentó elaborar uno, cundió el pánico, porque en muchos pueblos corrió el rumor de que el objetivo era enviar a los varones a la Guerra de África –que ya había acabado– y a las mujeres a Madrid, para cuidar al rey, que estaba enfermo.58 Es preciso recordar, además, que en 1884, 200 000 kilómetros cuadrados de Filipinas escapaban al control de España,59 lo que sustraía de cualquier recuento a cientos de miles de personas.

Por esos motivos, hasta 1876 no existe un censo que ofrezca ciertas garantías. Es el establecido, significativamente por el arzobispado de Manila,60 no por la autoridad civil. Da una cifra de 6 173 630 habitantes, con 5 500 000 «tributantes», sin más precisiones; por encima de 600 000 «infieles no reducidos aún»; 30 000 chinos, y 13 265 «particulares españoles», a los que se añadían unos 4000 en la administración, algo menos de 5000 militares –de general a cabo 2.º–; casi 2000 miembros del clero secular, y un número mínimo del regular. En el primer grupo de peninsulares hay que destacar que había casi 7900 hombres y por debajo de 5400 mujeres, lo que indicaba un potencial de reproducción bajo. Era, además, muy reducida la proporción de casados entre los militares. Por ejemplo, de los 289 jefes y oficiales de los regimientos de infantería, solo 117 estaban casados, y el porcentaje descendía radicalmente en los empleos inferiores.

Cabe anotar que ese trabajo fue criticado por aplicar al «tributo entero», es decir, a la unidad familiar, un baremo de 4,052 personas, cuando se argumentaba que un 6,5 hubiese sido más preciso, elevando el total a cerca de los 10 000 000.61

Otro censo, este de 1877, elaborado por la dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico,62 habla de 5 567 865 habitantes, pero no incluye a los «infieles no reducidos», mientras que uno más, realizado en la propia Filipinas, en diciembre de 1887, menciona una población «de derecho» de 6 000 000, y una muy similar, «de hecho». Esta cifra se consideraba válida a efectos oficiales, pero se sospechaba que la real era «muy superior». Por otro lado, una estimación de fines de 1894, considerada «muy cercana a la realidad» por la última Guía Oficial63 publicada en las islas, arrojaba un total de 7 800 000, distribuidos entre 6 500 000 registrados en los padrones municipales; 692 000 «gentiles independientes»; 309 000 moros; 49 700 chinos empadronados; 24 800 «ocultaciones» y 138 000 «gentiles reducidos». No obstante, una fuente posterior, sin carácter oficial,64 situaba el número de habitantes entre los 8 000 000 y los 9 000 000.

De los datos mencionados se desprenden al menos dos conclusiones. De una parte, lo limitado del dominio español; de otra, lo abigarrado de la población.

El grupo más numeroso, de origen malayo, a veces descrito como «indonésico», eran los indios, naturales, o indígenas, rápidamente cristianizados. Se ha explicado que los españoles les dieron este nombre «por la gran semejanza que se halló entre los habitantes del archipiélago y los de América Meridional, tanto en su constitución personal como por ciertas dicciones de su idioma» con los habitantes de América.65

Siguiendo los criterios racistas en vigor durante todo el periodo español, se les atribuían, en términos generales, toda clase de defectos, con la abulia y la pereza en primer término. Solo las pintorescas comedias de moros y cristianos y la pasión por las peleas de gallos les sacaban de su torpor. Diversos autores no vacilaban en poner en duda su capacidad intelectual, llegando, como máximo, y a regañadientes, a reconocerles ciertas habilidades imitativas. Existía hacia ellos una abierta tendencia al paternalismo, y a considerarles infantes adultos que requerían continua tutela. Muchos pensaban que debía bastarles el carabao, como compañía, y el fraile, para dirigir sus conciencias y sus actos.

Pablo Feced, alias Quioquiap, seguramente uno de los más radicales exponentes de esa actitud abiertamente despectiva, se permitía describirles como «niños grandes […], gente dormida por secular infancia», y referirse «al pobre indio, de cuerpo flaco y flaco cacumen», parte de «un montón inanimado de humanos seres».66

Resulta interesante que se destacara la superioridad de la mujer filipina. Es fácil encontrar observaciones como «descuella por sus cualidades intelectuales y morales, que las distingue mucho del indio».67

El siguiente grupo acogía a muy distintos pueblos, de enrevesada clasificación, ya que se entremezclaban en ella criterios religiosos –«infieles»–, geográficos –«monteses»– o étnicos –«negritos»–. Da una idea de la complejidad de la cuestión que un experto como Blumentritt consagrara treinta y cinco páginas a una escueta enumeración de estas comunidades, de las que situaba hasta sesenta y tres diferentes en su mapa etnográfico.68 La ya citada Guía Oficial de 1898, por su parte, dedica casi treinta a la misma materia.

Simplificando mucho, se puede decir que con esos nombres se tendía a agrupar a los pueblos aborígenes y a la mezcla de ellos con malayos. En general, ocupaban el interior de las islas, las tierras más pobres y más aisladas, a las que habían sido relegados por sucesivas inmigraciones de aquellos. Compartían también, en gran parte, aunque en número decreciente con el avance de la conquista, la circunstancia de escapar al control español. Algunos englobaban en esta misma categoría a los moros, que serán objeto de un capítulo específico. Entre los también idólatras figuraban los «terribles cortadores de cabezas», sobre todo de Luzón, que tantos problemas darían a los españoles.

La gran variedad étnica se reflejaba en el ámbito lingüístico. Por continuar con la Guía de 1898, una simple relación de las lenguas existentes abarca tres páginas enteras, de la 208 a la 210.

Una minoría cuya importancia resulta imposible exagerar era la formada por los chinos,69 llamados «sangleyes», palabra que según unos equivale a «comerciante» y, en opinión de otros, significa «los que vienen y van».

El primer contacto con ellos data de la misma llegada de los españoles a Filipinas. A partir de entonces, se entabló una compleja relación, con expulsiones y matanzas intermitentes pero que siempre desembocaban en un regreso al archipiélago de los súbditos del Celeste Imperio, que habían sabido convertirse en imprescindibles.

Muy pronto, en torno al trato del galeón de Manila, empezó a desarrollarse una comunidad específica, segregada, fuera de los muros de la ciudad y al alcance de sus cañones, que llegó a contar con una estructura administrativa propia. Seguramente fue un caso único en la Monarquía Hispánica, esa presencia de una colonia extranjera, de otra religión, cuyas creencias y costumbres se respetaban.

El Parián, palabra mexicana que significa «mercado», «una especie de hormiguero por sus innumerables y pestíferos rincones»,70 fue el nombre que se dio a los sucesivos barrios que la albergaron, bajo la supervisión, se antoja que tibia, de la Orden de Predicadores. Fue tan rápido su desarrollo que en 1590 se destacaba, con asombro, que «en ninguna ciudad de cuantas se sabe, acá o allá, no hay cosa tanto de ver como esta, porque en él (sic) hay toda la contratación de la China»; «hállanse en este Parián todos los oficiales de todos los oficios y artes mecánicas de una república, y de todos en mucha cantidad», con el resultado de que «los españoles han cesado todos»71 de desempeñar esas actividades. Estas contadas frases resumen lo que se podría llamar «la cuestión sangley».

A finales del siglo XVI se estimaba el número de chinos en seis mil o siete mil, incluyendo los dos mil que llegaban anualmente con mercancías para el comercio transpacífico. Entonces, ya eran un elemento esencial para los españoles, que los necesitaban para todo, incluyendo la talla de imágenes para sus iglesias, lo que no impedía –o propiciaba–, depende del punto de vista, una actitud ambigua: eran, a la vez, «despreciados, odiados y temidos»,72 e imprescindibles. De ahí, los ciclos de matanzas, expulsiones y políticas de acogidas que pervivieron hasta la segunda mitad del XIX, cuando al fin la situación se estabilizó. Se ha estimado, por ejemplo, en 40 000 los que fueron muertos en las matanzas del XVII,73 pero ni eso pudo detener un proceso imparable de crecimiento de dicha colectividad, aunque con altibajos.

En 1886, se sostenía que «Manila parece una ciudad del Celeste Imperio»74 y, recientemente, se ha afirmado que acabó «convertida en una ciudad china con una élite dirigente castellana».75

Al final, los chinos llegaron a controlar un amplio espectro de la economía de las islas: algunos eran grandes capitalistas, que se paseaban «en lujosos trenes, como los primeros magnates, y que tenían acaparados los más pingües negocios y casi todo el tráfico de reventa» y las contratas públicas, pero otros eran «peones o culíes», que trabajaban por sueldos míseros. Ello «genera gran malestar entre las clases proletarias»76 filipinas, mientras que la actividad de los empresarios importantes creaba un no menor descontento entre sus competidores españoles, a los que se afeaba que pretendían, «con poco capital, hacer una gran fortuna de la manera más rápida posible», cuando los sangleyes «se contentan con ganar poco en cada negocio».77 Era justamente la situación que fray Domingo de Salazar había anunciado casi tres siglos antes.

Habría que añadir que la simple entidad numérica de una comunidad como la china, nunca asimilada, y mucho más nutrida que la peninsular, generaba tensiones adicionales por motivos de seguridad,78 al considerarla como una potencial quinta columna de un imperio inmenso. Se habló así de una «invasión amarilla», pero, a la vez, se mascullaba que «los chinos están en todas partes y hay que contar con ellos para todo». Ese era el dilema insoluble; podían presentar una amenaza y excluían de la actividad económica a amplios sectores locales y europeos –estos apenas estaban representados, por ejemplo, en los «oficios mecánicos»–, pero eran imprescindibles. Como consuelo, se agregaba: «el chino es una materia imponible»,79 lo que sin duda fue el caso. Al final se optó por, al menos, exprimirlos fiscalmente.

Ya que esa era la percepción de los castilas o españoles, aunque había, pocas, opiniones más favorables, puede ser interesante señalar que, a su vez, los chinos los calificaban de «bárbaros», y los denominaban «Yu-ssu-la», su versión de la palabra «islas», y les describían como «altos, con elevadas narices, pupilas parecidas a las de los gatos y boca similar a la de un halcón».80

Una particularidad de esa inmigración era que fue, de forma masiva, masculina. Por ello, la máxima aspiración de un sangley que había triunfado en los negocios era contraer matrimonio con una mujer local, lo que exigía bautizarse, lo que, a su vez, requería un padrino católico, pasos todos ellos caros, que obligaban al interesado a ahorrar durante años para sufragar los gastos. Se ha afirmado que, no obstante, muchos mantenían una segunda familia en su país, y que seguían practicando en privado su religión.

Fruto de esas uniones fue la aparición de un interesante colectivo, los mestizos de sangley que, a diferencia de lo sucedido en otras colonias, formaron «un grupo separado legalmente, reconocido como tal», hasta las reformas de los años 80 del siglo XIX, organizado en su propio gremio y con cargos electos. A fines de ese siglo, pasaban de 200 000, número varias veces superior al de los otros mestizos, los europeos. Más próximos a los indígenas, cuyas lenguas hablaban, que a los chinos, se les consideró durante decenios «más españoles casi que los españoles», y un firme pilar de la Iglesia, si bien con el paso del tiempo surgieron desconfianzas sobre su lealtad, temiéndose su número y el prestigio y riqueza que acumulaban.

Aprovecharon las periódicas expulsiones de sangleyes para instalarse en sectores controlados por ellos, como el comercio en gran escala y al detal, pero cuando se permitió regresar a estos, ya de forma definitiva, en la segunda mitad del XIX, transfirieron sus innegables habilidades a la agricultura y a las profesiones liberales, llegando a ser con frecuencia los más ricos de los pueblos.81

Aunque se ha discutido si llegaron o no a constituir una verdadera clase media, lo que resulta indudable es que ya desde fines del siglo XVIII empezaron a surgir como «una élite política, intelectual y económica»82 y que jugaron «un papel importante en la creación y evolución de los que se llama hoy la nación filipina».83

Como se acaba de decir, en comparación con ellos, los mestizos de español eran una minoría, si bien fue la primera de origen no asiático.84

Formaban un grupo complejo, «una categoría de difícil clasificación y determinación práctica»,85 cuya simple denominación es objeto de debate. Para unos, la palabra «filipinos» se aplicaba de forma indistinta a los hijos de peninsulares nacidos en el archipiélago, a los descendientes de estos o los que eran fruto de unión entre español e indígena.86 En opinión de otros,87 el término era intercambiable con el de criollo, es decir, solo los nacidos en el archipiélago de progenitores españoles, denominándose los demás «mestizos». Hay que destacar, en todo caso, que hasta muy avanzado el siglo XIX, el vocablo «filipino» implicaba siempre al menos una parte de sangre blanca.

Inicialmente, el núcleo de esa comunidad descendía de los soldados mexicanos que formaron el núcleo del ejército de las islas mientras existió aquel virreinato, y que oficialmente eran españoles. Las autoridades los animaban a contraer matrimonio con naturales, ya que «entre los sectores acomodados hubo poca fusión sanguínea con los malayos».88 Con la paulatina desaparición de esos hombres, los padres tendieron a ser europeos.

Si se discutía el nombre asignado a dicha colectividad, existía, en cambio, un deplorable y unánime sentimiento sobre el concepto que merecía. Para la Memoria89 ya citada, reunía «muchas de las malas cualidades del español y del indio», y la comparaba desventajosamente con los mestizos de sangley. Por solo citar alguna otra fuente, para Pazos,90 estaba «infestada de los mismos vicios, defectos y debilidades del indio», y eran detestados por esto debido a su «despotismo», mientras que Cañamaque91 añade: «para nada o para muy poco sirve». Canga-Argüelles92 llegó aún más lejos cuando la describió como «más débil e inferior a los indígenas».

Asimismo, se la vio como un peligro al statu quo, por el profundo resentimiento que se le atribuía, fruto de su ambigua posición, y de la circunstancia de que los peninsulares copasen los mejores puestos, a los que este grupo creía que tenía derecho; «aborrecen de muerte a los españoles»,93 se decía. La ingrata experiencia americana, con el protagonismo criollo de los movimientos emancipadores, atizó esos recelos

Nadie fue tan radical como Sinibaldo de Mas, en su obra popularmente conocida como Informe secreto,94 en la que proclama que «conviene reducir la población española filipina al menor número posible», y le afea «su escasa educación y ser soberbios y exigentes». Hasta sugiere que, al alcanzar los 16 años, fuesen alejados del archipiélago y enviados a la Península, para formarse y encontrar un trabajo allí.

Observadores más imparciales, aunque admiten que eran «muy impopulares», entre otros motivos, por ser «los usureros del país», subrayan que bajo la denominación de mestizos de españoles se reunían situaciones muy diversas. Los había con una esmerada formación, educados en las islas y en Europa, mientras que otros arrastraban una vida miserable entre los indígenas. Todo dependía, estimaban con los criterios racistas al uso, si en el individuo predominaban los genes de uno u otro progenitor.95