Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad EAFIT

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Mientras espera en un bar la improbable llegada de su viejo amigo y profesor Vladimir, a John –un ingeniero que alguna vez tuvo aspiraciones de poeta– lo acorralan escenas de la vida vivida e hirientes astillas de la vida traicionada. El narrador reflexivo y escéptico de Muerde perra espléndida nos dice –sin decirlo– que el pasado no importa por lo que sucedió, sino por cómo y para qué se recuerda. Así, la primera novela de Jorge Iván Agudelo se eleva por encima de cualquier anécdota. Es el triunfo de un estilo que el autor asume de principio a fin: frases largas y pacientemente labradas se erigen como lugares hospitalarios donde todo puede tener cabida y a la vez ser reparado. Esta novela corre el velo de sus referencias: van de Saer a Pavese a Lowry, pasan por Onetti y Amílkar U. Su fuga del canon realista no es capricho o ardid. Jorge Iván, fino poeta, nos susurra algo en lo que cree tercamente: los estragos del tiempo y la realidad solo se alivian con literatura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Agudelo Zuluaga, Jorge Iván, 1980-

Muerde perra espléndida / Jorge Iván Agudelo. - Medellín :

Editorial EAFIT, Editorial Cesa, Editorial Icesi, Editorial Uninorte, 2023.

138 p. ; 20 cm. - (La Flecha)

ISBN: 978-958-720-864-1

ISBN: 978-958-720-865-8 (versión EPUB)

1. Novela colombiana - Siglo XX. I. Tít. II. Serie.

C863.64 cd 23 ed.

A282

Universidad EAFIT - Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Muerde perra espléndida

Primera edición: octubre de 2023

Primera reimpresión: diciembre de 2023

© Jorge Iván Agudelo

© Editorial EAFIT

© Editorial Cesa

© Editorial Universidad Icesi

© Editorial Uninorte

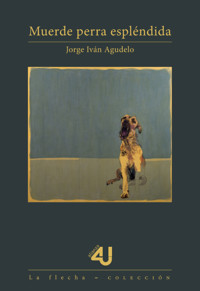

© David Robledo, de la ilustración de la carátula

Coordinación editorial: Carmiña Cadavid Cano

Corrección de textos: Carmiña Cadavid Canoy Marcel René GutiérrezDiseño y diagramación: Ricardo Mira

ISBN: 978-958-720-864-1

ISBN: 978-958-720-865-8 (versión EPUB)

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de los editores.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub:

Hipertexto – Netizen Digital Solutions

En memoria de José Libardo Porras

Me hubiera gustado clavar la noche en el papel

como a una gran mariposa nocturna.

Pero, en cambio, fue ella la que me alzó entre sus aguas

como el cuerpo lívido de un muerto

y me arrastra, inexorable, entre fríos y vagas espumas,

noche abajo.

Juan Carlos Onetti, El pozo

¿Qué es peor para un poeta, ser ciego o ser sordo? La pregunta, como era usual, atravesó filas y pasó de largo, en todo caso no en balde, porque esa y otras cuestiones similares le permitieron a John ver las clases como un campo yermo donde un hombre flaco lanzaba granadas. Ningún muerto, ningún herido y todos tan contentos, tan iguales; no todos, habría que decir; él, por ejemplo, desde su eterna esquina, despertaba del sopor de la adolescencia para perseguir, montado en todas las canciones de punk que conocía, el rastro de palabras que iba dejando el poeta H.

Mientras esperaba al que había sido su profesor y, en últimas, aunque desde hacía mucho era su amigo y ya no era flaco, seguía siéndolo, volvió, con toda naturalidad, a la pregunta, pero esta vez tampoco se figuró a un poeta, pensó en un hombre común y silvestre, como él, digamos. Ciegos y sordos somos todos; tiene razón Rodrigo D. Tirado estoy yo, tirado estás vos, tirados estamos todos, le dijo a nadie hace más de veinte años, picada la lengua por la película de su década, y lo repetía ahora riéndosele en la cara al muchacho de entonces.

En un bar del centro, neutralizados ya sus arrestos anarquistas, jugaba a imaginarse, primero sordo, en medio del tráfico, inmune, como con la cabeza en una campana de vacío, y después ciego, condenado a identificar todas las bocinas hasta que un peatón se dignaba a tomarlo del brazo para llevarlo, paciente, un paso la vez, a la otra orilla. Lo que sí le exigió trabajo fue recordar la clase, construir una hora, una luz, la ubicación de los pupitres, más aún, barajar los versos que sirvieron para enredar el ovillo de los sentidos, pero… ¿cuál ovillo, cuáles sentidos, si, aparte de él, nadie, lo que se dice nadie, le prestaba atención al poeta H? El hombre hablaba con genuina convicción, hasta que en un momento se quedaba solo con Quevedo, con Darío, con Rimbaud o con algún otro de su santoral, braceando en un idioma que su auditorio, muchachos de barrio, no se interesaba en entender; pero de pronto, como si emergiera de una laguna o, mejor, se tirara desde un trampolín a tierra, decía: salió el mono, para decir que salió el sol; o esta otra más sofisticada todavía: salió Jaramillo. Esas son tremendas metáforas. Entonces venía la risa y alguien que soltaba: ¿si yo digo que William es un buchipluma estoy haciendo una metáfora? H cruzaba los brazos sobre el pecho, daba unos pasos indecisos, se hacía el serio, miraba al ocurrente, después a William y, asintiendo con la cabeza, también se reía.

A los ojos de John, los bárbaros enlodaban la clase y ya el asunto se hacía extraño, por eso no importaba estar atento a los paseos que daba H, primero de la ventana a la puerta, y después, sin mucho sentido, al centro, para, de ahí, volver al escritorio, recoger un libro y leer un fragmento, preguntar algo a las risas antes de regresar otra vez a sus pasos; entonces era cuando bajaba la cabeza y buscaba en el cuaderno, entre el dibujo de un chacal devorando el torso de una mujer desnuda y el símbolo de la anarquía, el soneto de las vocales: A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul; vocales, / contaré algún día vuestro latente nacimiento, y lo repetía para sí demorándose en cada palabra, como (y esto tiempo después se lo aseguraría a H con toda la vehemencia) tuvo que haberlo hecho el poeta niño un siglo antes.

¿Dónde andará ese cuaderno?, se preguntaba, sin nostalgia, por simple, inútil, curiosidad, mientras revolvía el café con la cucharita. Ya era de noche y se habían citado a las seis. Su amigo nunca fue puntual, pero eso no importaba ahora, sobre todo si tenemos presente que desde hacía rato estaba en su mente, como cuando leía los poemas de Rimbaud trepado en el morro, con la ciudad al fondo, y quería imitar la entonación con la que H recitaba o comentaba algún verso y su voz se le quedaba en los oídos el día entero. H como presencia ineluctable, se sonrió al decirlo, y volvió a ver esas cuatro palabras escritas con saña atravesando en rojo dos hojas amarillas.

Aunque su tiempo era medido, buscaba la forma de evadir obligaciones y acudir al auxilio del amigo, porque sus encuentros, esporádicos, muchas veces obedecían a una necesidad impostergable. Llamadas a horas impropias, direcciones extrañas, una voz aterrada o gangosa, eran, por lo regular, el conocido preámbulo de reencuentros, conversaciones, recorridos laberínticos, cuentas queél pagaba como sin enterarse, barrios de tolerancia. Ahora lo veía una noche jugar con los botones del tablero de su camioneta nueva; parecía un niño o un chimpancé guiado por las pequeñas luces y no un hombre acabado de salvar de las garras de un cantinero. Cuando se cansó, le dijo casi orgulloso: en últimas, tener un aparato de estos es como tener una buena espada en la Edad Media. Pensándolo bien, H siempre asumió que era natural ser salvado; cuando estaba en vena, en medio de sus alegatos románticos, decía: yo soy un parásito sagrado. Algo que ni él creía, porque no iba por el mundo a la buena de Dios, exigiendo solo la dádiva o el aplauso, más bien, por temporadas, una vez casi hasta la indigencia, lo ganaba cierta dejadez y acumulaba deudas y problemas, pero siempre remontaba.

Convengamos: el año trataba bien al poeta. Después de un bache entre dos trabajos y una pequeña inmersión en lo que él mismo llamaba, entre cariñoso y patético, su lagunita azul, había sacado de nuevo, poco a poco, la cabeza. Ya no vivía en el centro, a decir verdad, muy rara vez lo frecuentaba; cumplía horarios como un oficinista precavido y, aunque nadie pudiera sugerir que estaba convertido en un enamorado del trabajo, lo hacía bien y sin quejarse. La pequeña editorial que lo había contratado ganó en poco tiempo, publicando autores locales y nuevas promesas de la literatura, cierto renombre en el medio. El propietario era un antiguo compañero de la universidad que conocía sus descalabros, pero también confiaba en su olfato y su talento; por eso decidió buscarlo, arriesgar, y hasta el momento se daba por bien servido. Las tres ediciones a cargo de su amigo calavera, dos libros de cuentos y uno de poesía, se iban vendiendo a buen ritmo; incluso los versos recibieron una crítica laudatoria, excesiva según H, por parte de un afamado poeta de la capital.

Esta vez la cita no obedecía a ninguna urgencia, se planeó dos días antes, sin motivo aparente, y a una hora sensata. Catalina, la esposa de John, que solo con escuchar la palabra poesía o poeta entraba en pánico, no le creyó lo del encuentro con el profesor, pero tampoco le dio mayor importancia; se limitó a decirle que le diera sus saludos y, en la paz del hogar, siguió pensando que H era una rémora o, en el mejor de los casos, un enfermo.

Miró el reloj, las siete y quince. Se acomodó en la silla, levantó la cabeza, se fijó por primera vez en la barra, en la estantería de madera, en el espejo, en el ron y el aguardiente. Reparó en una botella de whisky, solitaria, y, cuando menos pensó, ya estaba llamando a la mesera para que le sirviera un trago doble.

Si exceptuamos algunos escarceos tempranos y a fondo con el licor y otras bellas plagas, para hablar en palabras de H, podríamos decir que John nunca había sido bebedor; entre otras, pensaba, esa era una de las razones por las que no terminaba de encajar del todo en la vida social que exigía su trabajo y que, de tanto en tanto, su esposa reclamaba para sí. Ingeniero John, ¿qué va a tomar? Y él, invariablemente, en reuniones de negocios, almuerzos campestres, inauguraciones y cosas así, pedía agua. Hasta hace no mucho tiempo, algunos le insistían, pero, constatando la misma actitud disciplinada y voluntariosa que lo sacó de las márgenes y lo puso al mando, o simplemente sospechando de un pasado alcohólico, ante tanta negativa, lo dejaron tranquilo.

La muchacha puso un vaso con hielo en la mesa, llenó una copa hasta el borde, lo miró como pidiendo permiso, pero antes de que sirviera el whisky él estiró la mano reclamando la copa. Con la descuidada habilidad de quien domina su oficio, ella dejó la copa, recogió vaso y pocillo, y se fue jugando con la botella. John se limitó a darle las gracias con los ojos y siguió en lo suyo, esperar con calma, como si no esperara. El trago se quedó ahí, más cercano a la silla de enfrente que a su mano derecha. Cuando bebió, o, mejor, el año en el que bebió, ni se hubiera imaginado que, en algún momento, iba a poder comprar el licor que quisiera, y ahora que era un abstemio, con un whisky a escasos centímetros, recordaba ese vino de garrafa plástica, manchatripas le decían, y la ceremonia de revolverle un par de pastillas.

Sentado en un parque con otros muchachos y una grabadora que molía la rabia y los insultos de las bandas locales, metió, como muchos, de todo lo que tuvo a la mano, pero, como pocos, dejó el asunto sin proponérselo, con la misma naturalidad con la que inhaló el primer pase de cocaína. La ciudad, quién lo niega, fue buena con ellos: marihuana, perico, pepas, sacol. Todo se encontraba como en botica, y, si no había una cosa, se conseguía otra. Hasta H fue testigo de su experiencia con el vicio, y aunque el ingeniero John pocas veces vuelve a esos días, y cuando lo hace no se detiene en añoranzas gloriosas ni en culpas retrospectivas, el poeta, cada tanto, le cuenta, festivo, cómo lo sacó de un pantano de incoherencias, repeticiones, babeos, y lo fue arrastrando desde un baño del liceo hasta la casa de doña Leticia. Según su historia, la mujer los miraba con ojos de mártir, de decepción infinita, mientras le daba las gracias al profesor y le indicaba dónde descargar al hijo pródigo. Desde ese episodio, su madre, que no conoce los entresijos de la amistad que lo une con el poeta, ha dicho siempre, por encima de rumores y maledicencias, que el profesor Vladimir es un alma de Dios. Porque para ella nunca fue H y siempre será Vladimir.

Ahora por lo menos juega con la copa, la inclina, le da vueltas, se entretiene sacándole brillos al whisky con la luz de un poste que cae oblicua sobre su mesa. Oro derretido, amarillo y grana al mediodía, un tizón encendido. Si se descuida terminará otra vez de cabeza en la poesía. La luz es un regalo, decía H, coronada la montaña, sudando a chorros bajo un inmenso sol de enero. Se toma, al fin, un trago largo, como si quisiera, de golpe, quebrar alguna cosa: la quieta fascinación por unas luces pocas veces regaladas. El leve ardor en la boca del estómago da paso al alivio: quebrar la mañana en mil cristales, otra vez H, seguro citando, al tiempo que levantaba una copa al mediodía, pero es de noche y quién sabe en las que andará; ojalá, desea, por la senda del bien, persiguiendo erratas como un poseso, o enredado en las mieses del amor, con algún casito, como diría él.

Hacía tiempo que no bajaba al centro y lo encontró desmontado; calles cerradas, maquinaria, moteles en construcción, un tranvía, pero eso sí, allí seguían los rostros averiados de siempre. ¿Qué esperaba? ¿Que se hubieran detenido mientras él se repartía entre la oficina, los viajes de trabajo y su biblioteca? Cuando entró a la universidad, el centro era su otra salida al mundo, el lugar donde abandonaba durante unas horas a la semana todas sus responsabilidades de estudiante becado y caminaba sin objeto, estorbando a veces, como un turista que se detiene y mira. Amparado en una guía cultural, se mimetizaba con el público de los espectáculos gratuitos y entraba a una lectura de poesía, a un cine, a un concierto, o, cuando había con qué, a algún bar de salsa; aunque siempre supo que esas cosas, así no costaran o costaran muy poco, para él constituían pequeños lujos, también sabía que lo mantenían vivo en medio de la pobreza y un barrio en guerra. No se quejaba, después de todo, tenía su pieza, una garita en lo alto de la montaña que le permitía, al dejar el libro, pararse de la cama y arrimarse a la ventana, ver las luces de la ciudad a tan solo un palmo. A esas horas, noche cerrada, el barrio, la casa, él mismo, parecían hechos de otro material, menos cortante que el fraguado por la luz o por el tráfago del día.

Se le ocurrió que estaba bien así, solo en ese bar de esquina. Si H al fin aparecía, le daría pie para que condujera el encuentro y lo arrastrara, frase a frase, a ese cruce de historias donde él se plantaba, sin darse cuenta, para confundir lo del día de ayer con una clase inventada y, desde allí, explicar la salida en falso de un personaje de la novela que lo persigue o el disgusto con el tendero que hace unos años no le quiso fiar un paquete de cigarrillos, pero si no, se quedaría sentado donde estaba y pediría otro whisky, desafiando su conducta de años, la prohibición de beber y manejar, así fuera dos tragos, y los hipotéticos rostros de sus colegas, que verían en el gesto una herida militar.

La máquina con la que rompían la calle en la otra esquina deja de sonar. Al fondo, la mesera, que la tarde entera se ha concentrado en la música para ignorar el traqueteo ensordecedor, suelta un casi que no y le baja el volumen al tango. Él canta, mejor, ha estado cantando, sin embargo, apenas descubre su voz por encima de la de Gardel, guarda silencio y mira a un lado y al otro. Caiga en la nota, le dice, riéndose, la muchacha. Él también se ríe, se lleva una mano a la cara y la otra al pecho, y, como si complaciera al más exigente de los públicos, entona: Verás que todo es mentira... Verás que nada es amor… Que al mundo nada le importa, Yiiiira… Yiiiira… Ella se ríe con más ganas, alcanza el whisky y sale de la barra. ¿Otro trago pa’l cantante?, le pregunta mientras se acerca. Él mira la copa como dudando de su resolución previa, pero al fin la busca en el extremo de la mesa y, para no perder el hilo de su histrionismo, la descarga con fuerza en el borde más cercano a ella y a la botella, que se bambolean y avanzan. Pero dámelo con hielo, le dice, abandonando su papel de consumado bebedor de tragos secos. Y si se le daña la voz, ¿no importa?, sonríe, se ríen cómplices, él niega con la cabeza y ella se devuelve por un vaso y el hielo.

La mira de arriba abajo, deteniéndose, por las benditas neuronas del culo, diría H, en el culo; ni el pelo, ni los hombros, ni la espalda merecen tanta atención, y si la merecen, él no se las otorga. Cuando entró al bar y pidió un tinto vio a una muchacha linda que lo atendió con una formalidad distante y le recordó de paso a una compañera de la universidad a la que no se le conoció la voz en toda la carrera, pero, ocupado como estaba en H, en la poesía, en el reencuentro con el centro, no se demoró mucho en ella. Ahora es distinto, casi puede sentir un brillo molesto, turbio, en sus ojos; si lo viera en otro, le causaría repugnancia o conmiseración, sin embargo, igual, seguiría la dirección de la mirada y terminaría por entender, solidario con el género, ese vidrio acuoso.

A H le encantan las meseras, y seguramente sestea en ese bar tan ruidoso porque la descubrió afanándose entre las copas o apoyada en la barra, como una estampa en medio de la tarde. Tienen por qué gustarme, decía, aunque me reprochés que me falta filtro; mujeres que he visto en la calle como si tal cosa, se transforman si caminan hacia mí llevando así sea una humilde cerveza. En últimas no sé para qué me desgasto, los abstemios como vos no entienden nada. Pero claro que John entendía, si muchas veces lo había visto cortar una frase para ponderar la belleza donde la hay, como decía, defendiéndose ante una acusación, y, feliz, saludar la llegada de la mesera con gestos ceremoniosos, o, en algunos casos, si el trago ayudaba, con un piropo hermético. Por si acaso, el ingeniero se prohibía el juicio, so pena de ser juzgado, y con H, habitual del escarnio, sí que cumplía. Lo del filtro, por ejemplo, lo dijo fue Agustín, otro alumno del poeta, de cuando trabajaba en un colegio privado, que para salir a gatas de la juventud celebró, y luego señaló, lo que, para él, eran las torpezas imperdonables del maestro. El juicio es el coito interrumpido por una lengua obscena, le oyó decir una vez al poeta en medio de una clase, sin ton ni son, y él se quedó pensando en esas palabras; primero aparecieron imágenes, señoras del barrio y lenguas gigantes interrumpiendo los escarceos con su primera novia, después, libre de esa violencia, siguió dándole vueltas a la frase y la repetía, como un mantra, al darse cuenta de que se demoraba más de lo aconsejable en la vida de los otros.

Los hielos caen, el ritual de escanciar el licor, primero en la copa y después en el vaso, se cumple. Antes, pura voluntad de risa, ella ha realizado su trabajo en silencio, seguro molesta por haber tenido que devolverse hasta la barra para satisfacer el capricho de un cliente. Él, sin embargo, se entretiene pensando otra cosa: que en esos veinte pasos su ánimo de mujer jovial se extravió en el recuerdo de todos los borrachos que en el mundo han sido, y el único cliente del lugar, aunque tímido ante el trago, ya no merece tanta deferencia; o, tal vez, por el contrario, pedirle hielo para el segundo whisky lo ha convertido en un hombre poco fiable, un aguas tibias. Entonces baraja esas conjeturas para no aceptar lo obvio ni, lo que sería peor, asumir la culpa de ser un cuarentón probo que ha sido descubierto mirándola de mala manera. ¿Pero en qué momento? ¿Será que las mujeres, a su vez, tienen un radar para interceptar la constante actividad de las neuronas del culo? Y si así fuera, ¿qué problema hay?, se pregunta, para defenderse y espantar su pecado. H, juzgando, zanjaría el asunto de plano: una histérica, y vos, un punkero converso, todo un caballero de la santa cruz que en sus tiempos quiso ser poeta.