Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pustet, F

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

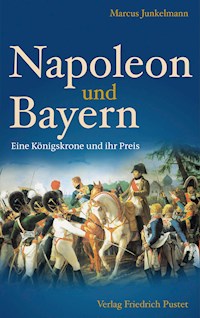

"Am Anfang war Napoleon" - auch in Bayern. "Das Königreich Bayern war die logischste und dauerhafteste Schöpfung, die vom napoleonischen Deutschland geblieben ist. Nirgendwo ist der Einfluss des neuen aus Frankreich wehenden Geistes … auf so … bereit-willige Zusammenarbeit gestoßen" (M. Dunan). In der Tat hatte Napoleon ein besonderes Interesse an Bayern. Von seinen Gnaden wurde es Königreich. Das moderne Bayern entstand in fast allen Bereichen von Staat und Gesellschaft. Auch erhielt es ein vergrößertes Territorium, das bis heute Bestand hat. Der Autor, hervorragender Kenner der bayerischen Landesgeschichte und Napoleonzeit, schildert eindrucksvoll ein dramatisches Kapitel europäischer Geschichte sowie Höhen und Tiefen der bayerischen Diplomatie. Zeitgenössische Bilder und Karten veranschaulichen die Darstellung. Mit einem Vorwort von Hans Michael Körner.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Buch

Von 1799–1815 bestimmte Napoleon die Geschicke Europas – auch Bayerns. Weder vorher noch nachher hat die Entwicklung des Landes einen so stürmischen Verlauf genommen und solche Veränderungen erfahren.

Napoleon hatte besonderes Interesse an Bayern. Von seinen Gnaden wurde es Königreich. Das moderne Bayern entstand in fast allen Bereichen von Staat und Gesellschaft. Auch vergrößerte sich sein Territorium auf den heutigen Stand.

Die Erinnerung an Glanz und Größe, aber auch die Schattenseiten der napoleonischen Zeit hat sich Bayern bis heute bewahrt.

Zum Autor

Marcus Junkelmann, Dr. phil., geb. 1949, ist Militärhistoriker, freischaffender Experimentalarchäologe und (Landes-)historiker.

Marcus Junkelmann

Napoleon

und

Bayern

Verlag Friedrich Pustet

Regensburg

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

eISBN 978-3-7917-6043-8 (epub)

© 2014 by Verlag Friedrich Pustet, Regensburg

eBook-Produktion: Friedrich Pustet, Regensburg

Umschlaggestaltung: Heike Jörss, Regensburg

Diese Publikation ist auch als Printprodukt erhältlich:

ISBN 978-3-7917-2631-1

Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie auf www.verlag-pustet.de

Kontakt und Bestellungen unter [email protected]

Vorwort zur Neuausgabe „Napoleon und Bayern“

Es ist mehr als reizvoll, anlässlich des Erscheinens einer neu bearbeiteten Ausgabe von Marcus Junkelmanns „Napoleon und Bayern“ in den darauf bezogenen Rezensionen aus der Mitte der 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu blättern und sich über das nicht nur mehrheitliche, sondern einheitliche Lob zu freuen, das dieser Publikationen damals zuteil wurde. Dieses war dabei durchaus unterschiedlich motiviert: Das fachwissenschaftliche Urteil der universitären Neuzeithistoriker wie das der akademischen Landeshistoriker stand neben dem Votum der Heimat- und Lokalhistoriker; die Anerkennung der historiographischen Standards verband sich mit der Bewunderung für die Eingängigkeit der Darstellung, die ein breites Interesse an der bayerischen Geschichte seriös zu bedienen vermochte; Karl Otmar von Aretin sprach in der „Süddeutschen Zeitung“ gar davon, dass dem Autor „ein Volksbuch zur Montgelaszeit gelungen“ sei.

Wissenschaftliche Sauberkeit und populäre Akzeptanz beim Publikum war und ist in keiner der Publikationen des Autors Junkelmann je ein Gegensatz gewesen, und schon gar nicht bei seinem Erstlingswerk, bei seinem „Napoleon und Bayern“.

Und deswegen ist dem Regensburger Pustet-Verlag großer Dank geschuldet. weil er sich zur Neuausgabe dieses wichtigen Buches verstand, das nicht in ereignis- oder militärgeschichtlicher Engführung verharrt, das die konkurrierenden Perspektiven des Zeitalters ausleuchtet, das Bayern und seine Politik in ihrem europäischen Kontext platziert, das in kluger Balance personen- und strukturgeschichtliche Akzente miteinander verbindet, das – in summa – weit mehr bietet als der Titel verspricht, nämlich eine Geschichte Bayerns im Umbruch vom 18. auf das 19. Jahrhundert, eine Geschichte der Begründung des Neuen Bayern am Beginn des 19. Jahrhunderts.

Die Tektonik der Neuausgabe schließt sich an die Fassung von 1985 an, was partielle Kürzungen wie diverse neue Vertiefungen einschließt; gründlich überarbeitet erscheinen die Kapitel über den Rheinbund und die bayerische Reformpolitik; neu ist der Abschnitt über die Würzburger und Regensburger Sonderwege; und ganz neu ist ein detaillierter Anmerkungsapparat, der 1985 fehlte.

Ein besonders wertvoller Aspekt der Bücher Junkelmanns ist stets die sorgfältig ausgewählte und präzis kommentierte Bebilderung. Die Napoleonische Ära hat gerade in Bayern ein bedeutendes Erbe an Schlachten- und anderen Ereignisdarstellungen bayerischer wie französischer Provenienz, aber auch an volkstümlicher Graphik, Karikaturen, Votiv- und Totentafeln hinterlassen. Zwar mußte gegenüber der Erstausgabe der Umfang der Bebilderung reduziert werden, doch bilden die Illustrationen wieder eine nicht nur optisch reizvolle, sondern auch aussagekräftige Ergänzung des Texts. Für den Bayerischen Feldzug im April 1809, zu dem eine besonders reiche Überlieferung vorliegt, sei als Zusatzlektüre auf den schön bebilderten Band Junkelmanns »Der kühnste Feldzug« aufmerksam gemacht, in dem es ihm nicht zuletzt in exemplarischer Weise gelingt, die Spuren der Ereignisse von 1809 in der heutigen Landschaft zu dokumentieren und die Verflechtung von Vergangenheit und Gegenwart sinnfällig vor Augen zu führen, wie das auch im bayerischen Itinerar Napoleons, das dem vorliegenden Buch als Anhang beigegeben ist, erfolgreich versucht wird.

Überhaupt ist es einer gesonderten Erwähnung wert, daß Marcus Junkelmann nicht achtlos an den Dimensionen der Rezeptionsgeschichte vorbeigeht, im Gegenteil: Er spürt konkret der Frage nach, wie das Napoleonische Zeitalter – in durchaus kontroversen Wahrnehmungen – im bayerischen Geschichtsbewusstsein verankert war und ist. Dass Junkelmann dabei auch nicht vor einer Polemik gegen die borussozentrierte Interpretation der Napoleonischen Zeit zurückschreckt, mag manchen Zeitgenossen irritieren, ist andererseits aber gerade Ausweis der Originalität des Zugriffs, der Lebendigkeit der Gestaltung und letzten Endes sogar der Aktualität einer Epoche der bayerischen Geschichte, angesichts deren Darstellung bei Junkelmann man sich wünschen möchte, dass auch noch viele andere Epochen der bayerischen Geschichte in dieser Weise dem geneigten Publikum zugänglich gemacht werden könnten.

Weißling, im Juni 2014

Professor Dr. Hans-Michael Körner

Einleitung1

Im Jahr 2015 jährt sich mit den Hundert Tagen, der Schlacht von Waterloo und dem Wiener Kongreß das Ende der napoleonischen Epoche zum 200. Mal. Aus diesem Anlaß veranstaltet das Haus der Bayerischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt eine Landesausstellung zum Thema »Napoleon und Bayern«.

Schon im dritten Teil der Ausstellungstrilogie »Wittelsbach und Bayern« im Jahr 1980 hatte die Ära Napoleons und des ersten bayerischen Königs Max I. Joseph im Mittelpunkt gestanden, 2006 war das zweihundertjährige Jubiläum der Erhebung Bayerns zum Königreich Anlaß für eine weitere Großausstellung in der Residenz München.2

Kein Zweifel, von offizieller Seite ist man sich mittlerweile der Bedeutung eines Zeitalters bewußt, in dem die Fundamente für das moderne Bayern gelegt wurden. Das Publikum scheint aber gewisse Berührungsängste zu haben mit einer Epoche, in der die barocke Welt des alten Bayern und die territoriale und kulturelle Vielfalt der zahlreichen neubayerischen Gebiete einem rationalistisch geführten zentralisierten Verwaltungsstaat weichen mußten.

Den Rammbock, mit dem das Tor zur ungeliebten Moderne aufgestoßen wurde, bildeten die Armeen der französischen Republik und Napoleons. Höchst treffend läßt ab hier Thomas Nipperdey seine Geschichte Deutschlands in der Zeit von 1800 bis 1866 mit der vielzitierten, leicht blasphemischen Feststellung beginnen:

»Im Anfang war Napoleon.«3

»Obgleich wir am folgenden Tage [20. April] um 2 Uhr [morgens] wieder unter Waffen standen, so blieb es dennoch bis gegen 9 Uhr hin ziemlich ruhig. Um diese Zeit trat der merkwürdigste Augenblick meines Lebens ein. Ein allgemeines Freudengeschrei kündigte die Ankunft Sr. Majestät des Kaisers von Frankreich an, und wie von einem elektrischen Schlage berührt, war plötzlich die ganze Armee mit Freude und Hoffnung erfüllt. Aus dem Auge eines jeden leuchtete die reinste, die unverkennbarste Freude, die Gewissheit eines nahen Sieges hervor. Noch nie war es meinem Auge gegönnt gewesen, diesen seltenen Sterblichen zu sehen, und dennoch erkannte ich Ihn – nicht sowohl aus der Aehnlickeit mit den Büsten, die ich von Ihm gesehen habe, als vielmehr an der Einfachheit Seines Anzuges auf den ersten Blick, den ich der ankommenden Generalität, in deren Mitte Er sich befand, entgegen warf. (Er trug einen hellgrauen bis am Halse zugeknöpften Ueberrock, weißlederne Beinkleider und einen ganz dekorationslosen Huth von noch weniger als mittlerer Größe. Eine Reitgerte diente Ihm in seiner Rechten, die Lebhaftigkeit Seines Geistes zu versinnbildlichen.) Ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren, wurden die Staabs- und Oberofficiers vorgerufen, an welche Se. Majestät zu Pferd, mit aller jener Erhabenheit, die Ihm eigen ist, in französischer Sprache eine lange Anrede hielt, die von Sr. königlichen Hoheit, unserem geliebten Kronprinzen, sogleich von Satz zu Satz ins Deutsche übersetzt wurde. Noch nie habe ich einer so feierlichen Handlung beigewohnt, noch nie war ich Zeuge von einem so allgemeinen Enthusiasmus, der hier alle Anwesenden beseelte. Unter anhaltendem Jubelgeschrei, das den Luftkreis durchdrang und den uns beobachtenden Feind erschreckte: Es lebe der Kaiser! – gieng Jeder wieder auf seinen Posten zurück.«

Christian Schaller, bayerischer Artillerieleutnant, »Fragmente aus dem Feldzuge gegen Oestreich im Jahr 1809«, 1810

»Das Wetter war etwas trüb, als alle Offiziere sich versammeln mußten. Napoleon war angekommen und hielt eine Anrede, welche uns die Offiziere wieder vortrugen. Ich weiß davon nur so viel, daß dieser große Mann uns versichern ließ, er habe das nämliche Vertrauen zu uns, als wie zu seinen Franzosen weßhalb wir auch die Ehre des heutigen Tages allein ernten sollten. Hierauf erhielt jeder Mann 2 Maaß Bier, welches wir aus Kesseln und Kasserollen tranken, und dann erwarteten wir den Ruf unserer Feldherren.«

Nikolaus Reichold, bayerischer Artillerist und Veteran von 1809, »Der Soldatensohn und das Kriegsleben von 1805–1815«, 1851

Abb. 1: Ansprache Napoleons vor Beginn der Schlacht bei Abensberg am 20. April 1809. Das monumentale Bild geht auf vor Ort entstandene Zeichnungen zurück und soll Napoleon als Schirmherrn des Rheinbundes feiern. Neben dem Kaiser übersetzt (barhäuptig) der bayerische Kronprinz Ludwig mit vermittelnder Geste die Worte des Kaisers, eine ironische Situation, da Ludwig strikt antifranzösischer Gesinnung war, sich in diesem Moment aber nach eigenem Eingeständnis für Napoleon begeisterte. Rechts im Vordergrund stehen die bayerischen Generäle Wrede und Deroy. Die Szene spielt sich auf einer seit diesem Ereignis als »Napoleonshöhe« bekannten Erhebung östlich von Abensberg ab4 (s. S. 4 o.).

»Bayerische Krieger! Ich stehe vor euch nicht als Kaiser der Franzosen, sondern als Beschützer eures Vaterlandes und des Rheinbundes. Bayern! Ihr kämpft heute allein gegen die Österreicher. Nicht ein einziger Franzose ist in der ersten Linie, […]. Ich setze volles Vertrauen in eure Tapferkeit. Ich habe bereits die Grenzen eures Landes hinausgerückt; ich sehe jetzt, daß ich es noch nicht weit genug getan habe. Ich werde euch so groß machen, daß ihr künftig in einem Krieg gegen Österreich meines Schutzes nicht mehr bedürft. Seit zwei Jahrhunderten haben die bayerischen Fahnen, unterstützt von Frankreich, heldenmütig gegen Österreich gekämpft. Wir werden nach Wien marschieren, wo wir es für alle Übel, die es eurem Vaterlande zugefügt hat, bestrafen werden. Sie wollten euer Land aufteilen und euch in die österreichischen Regimenter einreihen! Bayern! Dieser Krieg soll der letzte sein, den ihr gegen eure Feinde führt. Greift sie mit dem Bajonett an und vernichtet sie!«

»…da sprengte er her in seinem grauen Überkleid, ein Pferd meines Vaters reitend… streckte die Hand aus gegen mich… Selbst ihn bannend und hassend, vermag auf Augenblicke Napoleon selbst in mir für ihn Enthusiasmus zu bewirken… Ich gestehe, daß ich, Todfeind Napoleons, in diesem Augenblick für ihn ergriffen war, möchte, daß es nicht geschehen wäre. Enthusiastisch rief ich vive l’Empereur.«

Kronprinz Ludwig in seinen autobiographischen Aufzeichnungen

Erinnern und Verdrängen – Napoleon im bayerischen Geschichtsbewußtsein

Beim niederbayerischen Kelheim thront über der Donau die sogenannte Befreiungshalle, von der Lage her betrachtet eines der imposantesten Denkmäler Europas, in der Diskrepanz zwischen propagandistischem Anspruch und historischer Substanz jedoch eines der lächerlichsten. Durch einen Akt architektonischer Kraftmeierei versuchte König Ludwig I. von Bayern hier im Nachhinein gleichzuziehen mit Preußen und Österreich als Befreier Deutschlands vom napoleonischen Joch. Um dieser historischen Falschmünzerei die Krone aufzusetzen, wählte man 2009 gerade diesen Ort, um den abschließenden Feierakt zum 200. Gedenkjahr des Feldzugs von 1809 in Szene zu setzen, zudem noch an einem 18. Oktober, einem der Gedenktage der viertägigen Leipziger »Völkerschlacht«. In seiner Festrede zeigte der oberste Denkmalschützer des Landes, Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, mehr Sensibilität für den genius loci als die Veranstalter. »Die Befreiungshalle in Kelheim«, sagte er damals, »stellt sich wie ein mächtiger Block zwischen die Geschichte Bayerns vor 1813 und nach 1813. Sie will vergessen machen, daß Bayern an der Seite Napoleons 1806 zum Königreich erhoben wurde, daß die Familien Bonaparte und Wittelsbach Ehen schlossen, daß Bayern dem Bund mit Frankreich einen gewaltigen Zugewinn an Land und Bevölkerung verdankte, daß sich Bayern in jenen Jahren, 1808, eine der ersten Verfassungen in ganz Deutschland gab, daß die Jahre mit Napoleon auch Jahre weit in die Zukunft reichender innerer Reformen waren… Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, wies das – zwar von Napoleon dominierte – von großen inneren Reformen geprägte europäische Bündnissystem vor 1813… mehr in die Zukunft als der nationalistische, antifranzösische Befreiungsrausch nach 1813.«

Der Wendepunkt 1813 beendete nicht nur vorübergehend in der aktuellen politischen Realität, sondern auch dauerhaft im anhaltenden Geschichtsbewußtsein des Landes die kurze, aber höchst ereignisreiche und folgenschwere Phase des napoleonisch-bayerischen Bündnisses. Indem das junge Königreich im Herbst 1813, kurz vor der Entscheidungsschlacht bei Leipzig, nach dem Motto »Die Ratten verlassen das sinkende Schiff« ins antifranzösische Lager überwechselte, gelang es, einen großen Teil der Gewinne der Vorjahre aus der Katastrophe des napoleonischen Systems zu retten. Der weitere Gang der Geschichte, vor allem der Krieg von 1870/1871, die Gründung des Deutschen Reiches und schließlich die beiden Weltkriege, sah Bayern, wie den Rest Deutschlands, in steter Frontstellung gegen das zum »Erbfeind« stilisierte Frankreich. Wie in allen ehemaligen Rheinbundstaaten war man im Zeitalter des reichsgermanischen Nationalismus geneigt, die »undeutsche« Waffenbrüderschaft mit Frankreich während der Jahre 1805 bis 1813 zu verdrängen, und schämte sich ordentlich, wenn man ein »Königreich von Napoleons Gnaden« genannt wurde.5 1906 wagte man es nicht, des hundertjährigen Bestehens des Königreiches Bayern zu gedenken, um nicht den Unwillen der preußisch-deutschen Reichsregierung zu erregen, handelte es sich doch um eine Rangerhöhung, die man im Bündnis mit Napoleon erreicht hatte und die nur »in der Haltung der Rechtfertigung« thematisiert und schon gar nicht gefeiert werden durfte.6 So hat auch der Staatsminister Montgelas, die dominierende Figur der bayerischen Politik in den Jahren 1799 bis 1817 und der fraglos bedeutendste Staatsmann, der je die Geschichte des Landes geleitet hat, als prominentester Vertreter des »napoleonhörigen« Rheinbunddeutschland erst 2005 ein Denkmal erhalten.7 Man kompensierte diesen nationalen Minderwertigkeitskomplex, indem die Erinnerung an die nach dem Bündniswechsel von 1813 begangenen Heldentaten ganz unverhältnismäßig monumentalisiert wurde. Alles, was vor dem Oktober 1813 geschehen war, degenerierte zum bloßen Vorspiel für den großen Befreiungskampf. »Auch sie starben für des Vaterlandes Befreiung«, ließ Ludwig I. auf den Sockel des Obelisken schreiben, der auf dem Münchner Karolinenplatz dem Andenken der 30.000 im Dienste Napoleons in Rußland umgekommenen oder verschollenen bayerischen Soldaten errichtet wurde, und man weihte das Denkmal an einem Jahrestag der »Völkerschlacht« von Leipzig ein, an der kein einziger Bayer teilgenommen hat.8 Auch der Grundstein für die uns schon vertraute Befreiungshalle über Kelheim, das kriegsverherrlichendste Monument auf bayerischem Boden, wurde am 19. Oktober (1842), einem der Leipzigtage, gelegt. Daß diese Tradition noch keineswegs erloschen ist, zeigt die Tatsache, daß, wie schon erwähnt, am 18. Oktober 2009, gleichfalls einem Leipzigtag, ausgerechnet in der Befreiungshalle und ausgerechnet an diesem Datum der bewußte fehlplazierte und fehldatierte Festakt stattfand, mit dem die Gedenkveranstaltungen für den Feldzug im April 1809, den letzten und größten gemeinsam errungenen Sieg Frankreichs, Bayerns und der anderen Rheinbundstaaten, ihren Abschluß fanden.

Noch unverblümter griff auf die antinapoleonische Tradition der Verfasser einer Inschrift zurück, die am 23. April 2009, dem Jahrestag der Erstürmung von Regensburg und der weitgehenden Zerstörung von Stadtamhof, vom Regensburger Kulturreferenten enthüllt worden ist.9 Man hielt die Sache offensichtlich für so wichtig und so brisant, daß man unter Umgehung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens den Text in einer Nacht- und Nebelaktion in das unter Denkmalschutz stehende Stadtamhofer Pylonentor meißeln ließ. Ebenso fragwürdig wie das procedere der Anbringung sind der Wortlaut und der Inhalt der Inschrift zu beurteilen: »1809 – Schreckenstage durch Napoleon. Zum Gedenken an die Opfer – 2009.« Damit werden schlicht und ergreifend die Tatsachen auf den Kopf gestellt, denn Stadtamhof wurde keineswegs von französischen Geschützen in Schutt und Asche gelegt, sondern von den auf dem Dreifaltigkeitsberg positionierten österreichischen Batterien, die eine Feuerwand schaffen wollten, um die Verfolgung durch die über die Steinerne Brücke nachdrängenden siegreichen Rheinbundtruppen aufzuhalten. Und dies alles im Rahmen eines Krieges, der klar und eindeutig Österreich in der Rolle des Angreifers sah und nicht Napoleon, der den erneuten Waffengang mit dem Habsburgerstaat unbedingt hatte vermeiden wollen. Eine offizielle Stellungnahme der Stadt zu der Inschrift, die von deutschen und ausländischen Historikern scharf kritisiert worden ist, liegt bis heute nicht vor. Ein angekündigtes wissenschaftliches Symposium zu dieser Frage verschwand sang- und klanglos von der Tagesordnung, und schon gar nicht macht man irgendwelche Anstalten, die eindeutig falsche und unnötig provozierende Inschrift zu korrigieren. Keineswegs sollte sie in ihr Gegenteil verkehrt werden mit einer vergleichbar pauschalen Beschuldigung der österreichischen Armee, denn beide Seiten handelten hier unter militärischen Sachzwängen. Bei der Würdigung von regulären Kampfhandlungen und der von ihnen verursachten Kollateralschäden sind einseitige Schuldzuweisungen grundsätzlich abzulehnen.

Was den nach wie vor nicht ausgestandenen Zank um die Stadtamhofer Inschrift so bemerkenswert macht, ist vor allem die Tatsache, daß die starke Emotionalisierung der Diskussion weniger von den angeblichen oder wirklichen Kriegsgreueln herrührt, sondern von der Person Napoleons. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Konstellation, die zu den Regensburg-Stadtamhofer Ereignissen von 1809 führte, nicht erst von Napoleon herbeigeführt worden ist, sondern in einer langen historischen Tradition stand, die in der geographischen Zentrallage Bayerns zwischen den konkurrierenden Großmächten Frankreich und Österreich begründet war.

Verschärft wurde diese Situation durch den immer wieder frustrierten Ehrgeiz des Hauses Wittelsbach, machtpolitisch und rangmäßig mit den Habsburgern gleichzuziehen und zu königlichen, wenn nicht kaiserlichen Würden aufzusteigen. Dem standen die österreichischen Ambitionen gegenüber, sich durch Tausch oder Gewalt in den Besitz Bayerns zu bringen und auf diese Weise die habsburgische Hausmacht im Zentrum des Reiches entscheidend zu stärken.

Die offensiven wie die defensiven Zielsetzungen Bayerns in der Auseinandersetzung mit seinem größeren Nachbarn machten das Land zum natürlichen Bundesgenossen Frankreichs. Die bayerisch-französischen Beziehungen und der bayerisch-österreichische Gegensatz müssen also immer zusammen gesehen werden. Bezeichnenderweise beendete das Jahr 1813 nicht nur das Bündnis zwischen Bayern und Frankreich, sondern auch die Gegnerschaft zu Österreich, die im späten Mittelalter wurzelte und sich im 18. Jahrhundert zu einer der Konstanten der europäischen Politik entwickelt hatte.

Schatten der Vergangenheit

Die Regierung Kaiser Ludwigs des Bayern ausgenommen (reg. 1314/1318–1347), konnten sich die Wittelsbacher auf Reichsebene nie gegen die Beherrscher des erst 1156 von Bayern abgetrennten Österreich durchsetzen. Es verfestigte sich so das Gefühl, Land und Dynastie würden um den ihnen nach Alter und Rang zustehenden Platz im europäischen Mächtesystem betrogen. Im ausgehenden Mittelalter waren es aber vor allem die Wittelsbacher selbst, die sich in inneren Konflikten aufrieben und sich damit als ernsthafte Gegenspieler ausschalteten, bis im 16. Jahrhundert die Habsburger im Zenit ihrer Macht standen und den bayerischen Herzögen kaum anderes blieb als murrende, gelegentlich von versteckter Opposition begleitete Gefolgschaft. Gerade in den Wirren von Reformation und Gegenreformation waren die beiden vielfach miteinander verschwägerten Dynastien als einzige schlagkräftige katholische Protagonisten, die es im Reich noch gab, auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Der konfessionspolitische Sachzwang war auch ausschlaggebend dafür, daß Herzog Maximilian I. (reg. 1597/1598–1651) bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges dem ums Überleben kämpfenden habsburgischen Konkurrenten zum Sieg über die ständisch-protestantische Opposition verhalf. Der dem Herzog und seinem kaiserlichen Vetter gemeinsame gegenreformatorische Eifer lenkte die bayerische Stoßrichtung gegen die protestantischen Pfälzischen Wittelsbacher, denen Maximilian die Kurwürde und die Oberpfalz entriß. Trotz der engen Zusammenarbeit mit Habsburg ging die Annäherung an die aufstrebende französische Monarchie gerade auf die Regierungszeit Maximilians I. zurück. Wenn dieser auch bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges der wichtigste Verbündete des Kaisers blieb, war er doch zu allererst Landesfürst und als solcher ein entschiedener Gegner jeder Ausdehnung der kaiserlichen Machtstellung. Richelieu und Mazarin, die nach bewährtem französischen Rezept bestrebt waren, die deutschen Territorialfürsten gegen den Kaiser auszuspielen, erkannten das Dilemma des Kurfürsten und versuchten, ihn von seinem Verbündeten zu lösen. Zwar blieb ihnen der letzte Erfolg versagt, aber immerhin kam es im Lauf des langen Krieges zu verschiedenen Sonderabmachungen, und es war vor allem Maximilian, der in den letzten Jahren darauf drängte, die französischen Gebietsansprüche an der Westgrenze des Reiches anzukennen, um endlich Frieden zu erhalten.

Unter Maximilians Nachfolger Ferdinand Maria wurden die französisch-bayerischen Kontakte dahingehend ausgebaut, daß Kurbayern bis 1680 eine Frankreich begünstigende Neutralitätspolitik betrieb, für die es kräftig Subsidien kassierte. Versuchen Ludwigs XIV., den Kurfürsten zur Kandidatur für die Kaiserkrone zu bewegen, versagte sich jedoch der vorsichtige und friedliebende Ferdinand Maria.

Ganz anderer Gemütsart war da sein Sohn Maximilian II. Emanuel (reg. 1679/1680–1726), der sich vom Schicksal ausersehen fühlte, sein Land, oder richtiger, sein Haus, koste es, was es wolle, unter die Großmächte Europas zu bringen und zum Königreich zu erheben. Zunächst sah der junge Kurfürst den meistversprechenden Weg in der Wiederannäherung an den Kaiser, was unweigerlich die Entfremdung von Frankreich in sich schloß. 1683, im Jahr des großen Türkensturms, hatte er mit seiner reorganisierten Armee erheblichen Anteil am Entsatz Wiens, in den folgenden Jahren betätigte er sich als erfolgreicher Feldherr des Kaisers auf dem ungarischen Kriegsschauplatz. Die Wiener Regierung blieb ihm zwar die enormen Kosten für seine Feldzüge schuldig, doch errang der Kurfürst 1685 die Hand der Kaisertochter Maria Antonia, wodurch sein Haus in den Kreis der nächsten Anwärter auf das Erbe der Spanischen Habsburger rückte. Tatsächlich wurde der Sohn aus dieser Ehe 1698 als Alleinerbe des spanischen Weltreiches eingesetzt. Max Emanuel sah sich bereits am Ziel seiner Wünsche, da starb der junge Kurprinz, kurz bevor der Erbfall eintrat. Damit spitzte sich die Konkurrenz um das spanische Erbe auf eine erneute Auseinandersetzung der Häuser Bourbon und Habsburg zu. Der bayerische Kurfürst konnte nur mehr versuchen, durch eine skrupellose Schaukelpolitik einen möglichst hohen Preis für ein Bündnis mit der einen oder anderen Seite auszuhandeln. Die Trümpfe, über die er bei diesem Spiel verfügte, waren die strategisch bedeutungsvolle, wenn auch für das Land selbst höchst gefährliche, geographische Lage Bayerns und die Schlagkraft seiner bewährten, unverhältnismäßig starken Armee. Max Emanuels hochfliegende Ziele vorausgesetzt, brachte ihn die beiderseitige Interessenlage geradezu unausweichlich an die Seite Ludwigs XIV., denn dieser konnte ihm weit leichter verlockende Gewinne in Aussicht stellen als sein Gegenspieler, da Bayern territoriale Ausdehnung und Rangerhöhung nur auf Kosten von Kaiser und Reich erzielen konnte. Hier kam einer der konstanten Automatismen im Mächtespiel des Ancien Régime zum Tragen, nämlich der, daß der bayerische Kurfürst als Herrscher eines ringsum von habsburgischem und Reichsgebiet umschlossenen Binnenstaates eine zielstrebige Großmachtpolitik nur in Anlehnung an Frankreich betreiben konnte. Das große Ziel – Gewinn der Souveränität und der Königskrone – war nur außerhalb des Reiches zu erreichen, wie das zur gleichen Zeit mit Sachsen-Polen, Brandenburg-Preußen, Hannover-Großbritannien und Hessen (Kassel)-Schweden geschah, oder unter Bruch des Reichsrechts. Max Emanuel blieb nur noch der letztere Weg. So schloß er 1702 ein Bündnis mit dem Sonnenkönig und trat mit dem Überfall auf Ulm in den Spanischen Erbfolgekrieg ein. (Die Parallelen zum französisch-bayerischen Bündnis gut hundert Jahre später sind teilweise verblüffend – Eroberung von Ulm, Einfall in Tirol, Vorstoß der Donau entlang nach Oberösterreich). Aber der entscheidende Erfolg blieb aus. Von allen Seiten drohten die Truppen des Kaisers und seiner Verbündeten in das weder von natürlichen Grenzen noch von einem Festungsgürtel geschützte Kurfürstentum einzudringen, während der Rhein und der Schwarzwald die militärische Zusammenarbeit mit dem französischen Verbündeten sehr erschwerten. Für Ludwig XIV. bildete Bayern einen vorgeschobenen Außenposten, der die feindlichen Kräfte binden und von den französisch-spanischen Grenzen fernhalten sollte. Das Land zum Sprungbrett einer alles niederwerfenden Offensive gegen Kaiser und Reich zu machen, überstieg im Rahmen eines an vielen Fronten ausgetragenen Krieges die Möglichkeiten Frankreichs. Statt dessen konzentrierten die Alliierten 1704 ihre Kräfte auf Bayern, um der lästigen Bedrohung ein Ende zu machen. In Marlborough und Prinz Eugen erstanden dem Kurfürsten und seinem französischen Verbündeten übermächtige Gegner, und am 13. August 1704 zerscholl in der Schlacht von Höchstädt der Traum von der wittelsbachischen Großmacht. Max Emanuel mußte mit den Trümmern seiner Armee in die Spanischen Niederlande fliehen. Zehn Jahre lang blieb Bayern von den Kaiserlichen besetzt, die das Land schonungslos für die Finanzierung des Krieges und die Rekrutierung ihrer Armeen ausbeuteten und damit den tragischen Volksaufstand von 1705/06 auslösten. Als die erschöpften Gegner 1714 Frieden schlossen, mußte der mittlerweile in die Reichsacht getane Kurfürst froh sein, sein Land und seinen Kurhut zurückzuerhalten.

Aufgegeben war mit diesem enttäuschenden Ende die bayerische Großmachtpolitik noch keineswegs. Max Emanuels Sohn und Nachfolger, Kurfürst Karl Albrecht (reg. 1726–1745), gedachte, einer noch von seinem Vater konzipierten Politik folgend, die 1740 im Mannesstamm erlöschenden Österreichischen Habsburger zu beerben. Da die noch im Spanischen Erbfolgekrieg fröhliche Urstände feiernde Uneinigkeit des Gesamthauses durch die Wittelsbachische Hausunion von 1724 beseitigt worden war und die Dynastie im Kurkolleg drei, zeitweise sogar vier Stimmen in die Waagschale werfen konnte, rückte zudem auch die Kaiserkrone wieder in greifbare Nähe. Tatsächlich wurde der Kurfürst 1742 als erster Bayerischer Wittelsbacher seit über 400 Jahren zum Kaiser gewählt – Karl VII. Aber gerade dieser scheinbare Höhepunkt wittelsbachischer Machtentfaltung offenbarte das ungenügende Fundament, das dem Anspruch zugrundelag. Zwei Tage nach der Kaiserkrönung in Frankfurt eroberten die Truppen Maria Theresias München. Die von der hochverschuldeten Regierung vernachlässigte, zudem gerade erst in einem neuen Türkenkrieg schwer dezimierte bayerische Armee war den Anforderungen des im Vorjahr mit dem Einmarsch in Oberösterreich und Böhmen eröffneten Krieges in keiner Weise gewachsen, und die Franzosen, die zwischen Neutralitätspolitik und probayerischen Interventionsgelüsten hin- und herschwankten, konnten sich zu keinen durchgreifenden Maßnahmen aufraffen. So begann für Bayern wieder eine schwer auf dem Land lastende Besatzungszeit und für seinen kaiserlichen Herrscher ein demütigendes Exil. 1745 setzte der Tod der glücklosen Regierung Karls VII. ein Ende.

Sein Sohn, Max III. Joseph (reg. 1745–1777), schloß sogleich den Separatfrieden von Füssen, in dem er die Ansprüche Maria Theresias auf die habsburgischen Erblande anerkannte und ihrem Gemahl seine Unterstützung bei der Kaiserwahl zusagte. Damit war der Versuch der Bayerischen Wittelsbacher endgültig gescheitert, dem Hause Habsburg die Führungsrolle im Reich streitig zu machen. Statt dessen trat Bayern für die nächsten Jahrzehnte in die Reihe der mittleren Fürstenstaaten zurück und überließ es dem Preußen Friedrichs des Großen, sich eine mit Österreich konkurrierende Machtstellung aufzubauen.

Die unglücklichen Vorstöße Max Emanuels und Karl Albrechts bilden die historische Folie, vor der das französisch-bayerische Bündnis von 1805 abgeschlossen wurde. Allzu beängstigend ähnelten sich die strategischen Konstellationen, um nicht die bayerischen Entscheidungsträger mit Bangen zu erfüllen. Es stand nichts weniger als die Existenz des Staates auf dem Spiel. Dies umsomehr, als in den letzten Jahrzehnten die Österreicher mehrfach angesetzt hatten, sich das Kurfürstentum einzuverleiben. Die günstigste Gelegenheit hatte sich 1777 beim Aussterben der Bayerischen Wittelsbacher ergeben. Kaiser Joseph II., der ehrgeizige Sohn Maria Theresias, ergriff die Gelegenheit beim Schopfe und versuchte, den pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor (reg. in Pfalzbayern 1777–1799), dem den Hausverträgen zufolge das Erbe zufallen sollte, durch eine Kombination von Erbansprüchen und Tauschangeboten zur Aufgabe Bayerns zu bewegen. Die weit entfernten, stets dem Zugriff Frankreichs ausgesetzten Österreichischen Niederlande (das heutige Belgien) gegen Bayern einzutauschen, hätte eine Konsolidierung Österreichs im Zentrum des Reiches bedeutet und den Verlust Schlesiens an Preußen ausgleichen können, während umgekehrt die Wittelsbacher im Erwerb der Niederlande eine willkommene Erweiterung ihrer ausgedehnten Besitzungen im Rheingebiet erblicken konnten. Karl Theodor stand diesen Absichten durchaus aufgeschlossen gegenüber, und es lag nur an der Kleinlichkeit und Ungeduld Josephs II., daß das ganze Projekt sich schließlich zerschlug. Indem er Erbansprüche auf weite Teile Ober- und Niederbayerns erhob und auch gleich Truppen einmarschieren ließ, versuchte der Kaiser nämlich den Gegenwert, den er im Tauschgeschäft anzubieten gedachte, so stark zusammenzustutzen, daß die Verhandlungen ins Stocken kamen und sich Gegenkräfte sammeln konnten. Vor allem war es die Zweibrückener Nebenlinie der Pfälzischen Wittelsbacher, die gegen die Tauschpläne Einspruch erhob. Da Karl Theodor keine (legitimen) Nachkommen besaß, waren die Herzöge von Zweibrücken-Birkenfeld die voraussichtlichem Alleinerben aller wittelsbachischen Territorien. Weil er den Eindruck hatte, Karl Theodor sei im Begriff, ein für das Haus nachteiliges Tauschgeschäft einzugehen, verweigerte der Zweibrückener Herzog Karl August die erforderliche Zustimmung und legte auf dem Reichstag förmlichen Protest gegen das österreichische Vorgehen ein. Dies gab Friedrich dem Großen, der eine Stärkung des habsburgischen Gegners natürlich verhindern wollte, die Gelegenheit, mit der diskreten Unterstützung Frankreichs zugunsten der Eigenständigkeit Bayerns zu intervenieren. Das resultierte in dem wenig ereignisreichen Bayerischen Erbfolgekrieg von 1778/1779. Er wurde durch den Frieden von Teschen beendet, der Bayern als wittelsbachisches Territorium weiterbestehen ließ, allerdings um das Innviertel verkleinert, das an Joseph II. abgetreten werden mußte, um es diesem zu ermöglichen, ohne allzu großen Gesichtsverlust den Krieg zu beenden.

Freilich war mit dem Vertrag von Teschen die Möglichkeit eines friedlichen Tausches keineswegs beseitigt. Einschlägige Verhandlungen zwischen Wien und München zogen sich vielmehr noch jahrelang hin, bis die Gründung des gegen alle habsburgischen Expansionsbestrebungen im Reich gerichteten Fürstenbundes durch Friedrich den Großen im Jahre 1785 diesen Plänen endgültig einen Riegel vorschob. Der hartnäckige Widerstand, den die bayerische Patriotenpartei in jenen Jahren ihrem Kurfürsten leistete, zeigt deutlich, daß sich ein von bloßer Loyalität zum Herrscherhaus getrenntes Staatsbewußtsein entwickelt hatte. Viele dieser Patrioten waren zugleich führende Vertreter der bayerischen Aufklärung. Diese fand eine besonders radikale Ausformung in dem an der Landesuniversität Ingolstadt gegründeten Geheimbund der Illuminaten, dem man über seine Zerschlagung Mitte der 1780er Jahre hinaus eine international fortwirkende Verschwörertätigkeit nachsagte. Die Verfolgung der Illuminaten, durch die unter anderen der spätere Staatsminister Montgelas ins Ausland getrieben wurde, trug wesentlich dazu bei, das Regiment Karl Theodors in einem antiaufklärerischen, reaktionären Licht erscheinen zu lassen. Hinzu kamen ab 1789 die Auswirkungen der Französischen Revolution, die das letzte Regierungsjahrzehnt des ungeliebten Kurfürsten überschatteten.

Abb. 2: Französische Soldaten der Moselarmee errichten in Zweibrücken am 11. Februar 1793 einen Freiheitsbaum; kolorierter Kupferstich von Caspar Pitz, zwischen 1793 und 1795. Die Szene spielt sich vor dem Stammschloß des späteren ersten bayerischen Königs ab. Seiner Position als zweibrückischer Hofmaler entsprechend, fügt Pitz einen wenig beifälligen Kommentar hinzu, dem zufolge die »biederen Teutschen« die angebotene »tolle Französische Freiheit und Gleichheit mit Abscheu« verworfen hätten.

Mit der Revolution und den 1792 einsetzenden Revolutionskriegen trat Frankreich erstmals seit den Tagen Karl Albrechts wieder mit einer weit über den Rhein hinweggreifenden Kraft auf, die bald auch Kurpfalzbayern in ihren Bann zog und zu klaren, über die weitere Existenz des Landes entscheidenden Stellungnahmen zwang. Diesmal handelte es sich freilich nicht nur um eine Machtentfaltung im Stil herkömmlicher Hegemonialpolitik, sondern zugleich um einen ideologisch motivierten, alle Bereiche von Staat und Gesellschaft umfassenden Angriff auf die bisherige Ordnung.

Die Revolution am Horizont

1792 eröffnete das revolutionäre Frankreich den Krieg gegen Österreich und Preußen. Pfalzbayern hielt sich zunächst aus dem Konflikt, der als 1. Koalitionskrieg (1792–1797) in die Geschichte eingehen sollte, heraus. Als jedoch der Reichstag im März 1793 auf Drängen des Kaisers den Reichskrieg gegen Frankreich erklärte, blieb auch Karl Theodor nichts anderes übrig, als seine Soldaten in den Kampf zu schicken. Die Folge war, daß die Franzosen die bisher geübte Zurückhaltung den linksrheinischen wittelsbachischen Territorien gegenüber fallen ließen, sie im Herbstfeldzug des gleichen Jahres besetzten und als Teil Frankreichs zu behandeln begannen. Wenn das Kriegsglück auch noch hin- und herschwankte, so zeigte sich doch bald, daß die Franzosen aus dem linksrheinischen Deutschland nicht mehr zu vertreiben waren. Verloren waren damit auch die Gebiete der Herzöge von Zweibrücken. Als der 1756 geborene Max Joseph 1795 die Nachfolge seines Bruders Karl August antrat, war er ein Herrscher ohne Land. Schon 1789 hatte er vor der Revolution fliehen und Straßburg verlassen müssen, wo er das königlich französische Regiment »Alsace« kommandiert hatte. Er fand schließlich im damals preußischen Ansbach, das seit dem Kriegsaustritt Preußens Anfang 1795 neutrales Territorium war, ein Unterkommen, wo er unter Leitung des Freiherrn von Montgelas eine Art Nebenregierung bildete und auf das Ableben Karl Theodors wartete.

1796 erreichte der Krieg auch die altbayerischen Gebiete. Nach der Niederlage von Geisenfeld schloß der Regentschaftsrat – Karl Theodor war nach Sachsen geflohen – ein Abkommen mit den Franzosen, das Bayern nicht nur zur Neutralität, sondern auch zu enormen Kontributionen verpflichtete, um deren Zahlung man aber herumkam, da die Österreicher unter dem jungen Erzherzog Carl gleichzeitig bei Würzburg einen Sieg errangen, der alle französischen Streitkräfte zur schleunigsten Räumung Süddeutschlands veranlaßte. Im Folgejahr traf ein Schreiben aus Mailand ein, in dem der siegreiche Kommandeur der französischen Italienarmee, ein 27-jähriger General namens Napoléon Bonaparte (ursprünglich Napoleone di Buonaparte, 1769–1821), die ausstehende Zahlung anmahnte, gleichfalls ohne Erfolg. Dies war der erste Kontakt zwischen der bayerischen Regierung und dem künftigen Kaiser der Franzosen.

Abb. 3: Flugblatt auf die Übergriffe französischer Soldaten »als Mitarbeiter an der deutschen Freiheit« während des Feldzugs von 1796; Kupferstich von Joseph Kellner nach Gustaph Philipp Zwinger, Nürnberg 1796. Der ironische Titel spricht für die bittere Enttäuschung, die man gerade in Städten, die wie Nürnberg die Ideen der Revolution mit großer Sympathie aufgenommen hatten, beim tatsächlichen Auftreten der Repräsentanten der Republik empfunden haben muß. Den größten Teil des Blattes nimmt eine kreisförmig angeordnete »Rechnung über die der Reichsstadt Nürnberg durch die französische Invasion erwagsenen Kosten und Schäden 1796« ein. Die einzelnen Radien teilen die Zahlen nach Kategorien wie »Verpflegungs- und Quartierkosten«, »Pferde«, »Waagen« etc. ein, während die konzentrischen Kreise die Summen trennen in solche, die »Landschaft«, »Bürgerschaft« und »gemeines Wesen« betrafen. Im Mittelpunkt steht ein mit Beute beladener Soldat (»En Cooperateur«), in den vier Ecken finden sich Darstellungen von Gewalttaten der Eindringlinge.

Bonaparte hatte im Frühjahr 1797 eigenmächtig den Präliminarfrieden von Leoben abgeschlossen, der den Frieden von Campo Formio vorbereitete und den 1. Koalitionskrieg beendete. Erstmals nach über 80 Jahren wurde die Landkarte Mitteleuropas gründlich umgestaltet. Die Österreichischen Niederlande, die der Kaiser so beharrlich gegen Bayern hatte eintauschen wollen, waren nun Bestandteil Frankreichs. Auch den Verlust seiner oberitalienischen Gebiete mußte Wien anerkennen, erhielt dafür aber Venedig. Offiziell ausgeklammert und einem in Rastatt einzuberufenden Kongreß überlassen wurde die Regelung der Rheingrenze, doch stimmte der Kaiser unter Bruch der Reichsverfassung in zunächst geheim gehaltenen Artikeln der Abtretung des ganzen linken Rheinufers an Frankreich und der Entschädigung der betroffenen Reichsfürsten durch die Säkularisation geistlicher Territorien zu, wie das zwei Jahre zuvor schon Preußen im Sonderfrieden von Basel getan hatte. Es hätte noch schlimmer kommen können für die Wittelsbacher, denn in Leoben war Bonaparte zunächst auf das österreichische Ansinnen eingegangen, mit Bayern für die anderweitigen Verluste des Hauses Habsburg entschädigt zu werden, stieß damit aber auf den Widerstand seiner Regierung.

Abb. 4: Allegorie auf die Siege Erzherzog Carls über die Franzosen im Jahr 1796; Zeichnung von Heinrich Füger, schwarze Kreide auf blau getöntem Papier, weiß gehöht, nach 1799. Es handelt sich um eine Vorzeichnung für einen Zyklus von Wandgemälden, die das Arbeitszimmer des Erzherzogs schmücken sollten. Die Verkörperungen der Französischen Revolution – die weibliche Gestalt trägt ein Rutenbündel, das der Freiheitshut krönt – fliehen über den durch seinen Flußgott verkörperten Rhein. Einer der ritterlich gewappneten Begleiter des Erzherzogs präsentiert auf einem Schild die Namen der Schlachten, auf die hier angespielt wird: Würzburg, Emmendingen und Schliengen.

Der Frieden von Campo Formio erwies sich schon bald als bloßer Waffenstillstand. Während Bonaparte seine spektakuläre Ägyptenexpedition unternahm, brach in Europa der 2. Koalitionskrieg los und begann mit schweren Rückschlägen für Frankreich. Trotz dem Protest Max Josephs hatte Karl Theodor keine andere Wahl gesehen, als sich der Koalition anzuschließen und die bayerische Armee österreichischem Oberkommando zu unterstellen. Schon bald standen über 100.000 Österreicher im Lande, und starke russische Kräfte waren im Anmarsch. In dieser Situation starb am 16. Februar 1799 Karl Theodor und übernahm am 21. Februar der nunmehrige Kurfürst Max IV. Joseph die Regierung in München. Er hatte es nur dem Druck Preußens und Rußlands zu verdanken, daß ihn die Österreicher überhaupt ins Land ließen.

Abb. 5: Die französischen Generäle gestalten die europäische Landkarte um. Aquatinta von Antoine Maxime Monsaldy, 1797. Wir sehen von links nach rechts die Generäle Lazare Hoche, Jean-Victor Moreau, Charles Pichegru und Napoléon Bonaparte, die Ausschnitte einer großen Landkarte in Händen halten, worauf die von ihnen eroberten Gebiete zu sehen sind. Die Graphik läßt keinen Zweifel daran, daß Bonaparte der Löwenanteil am „Triumph der französischen Armeen“ zuzusprechen ist.

Selten wurde ein Herrscher mit einem solchen Vertrauensvorschuß in seinem Amt begrüßt.10 Man erhoffte von Max Joseph das Ende der ewigen Furcht, an Österreich ausgeliefert zu werden, den Austritt aus der antifranzösischen Koalition, die Aufhebung vermeintlich oder wirklich reaktionärer Maßnahmen seines Vorgängers und die Durchführung umfassender Reformen.

In der Tat trat der neue Kurfürst sein Amt mit einem noch in Ansbach ausgearbeiteten Reformprogramm an, das sein wichtigster Berater, der nunmehrige Außenminister Maximilian Freiherr (ab 1809 Graf) von Montgelas (1759–1838), bereits 1796 in seinem »Ansbacher Memoire« vorgelegt hatte. Montgelas, der in den nächsten 18 Jahren zur bestimmenden Figur der bayerischen Außen- und Innenpolitik werden sollte – er bekleidete zeitweise bis zu drei Ministerien –, war als Sohn eines savoyardischen, in bayerische Dienste getretenen Adeligen und einer aus Freising stammenden Mutter in München geboren, hatte aber seine Erziehung vornehmlich in Frankreich erhalten.11 Auf Vermittlung eines französischen Diplomaten hatte er sich 1787 in die Dienste des Herzogs von Zweibrücken begeben, da er sich als ehemaliger Illuminat in Kurpfalzbayern keine Hoffnungen auf eine staatliche Anstellung machen konnte.

Abb. 6: Maximilian Freiherr (ab 1809 Graf) von Montgelas im Ornat des Hubertusordens; Portrait von Joseph Hauber, Öl/Leinwand, 1804 (das gräfliche Wappen rechts oben ist nachträglich eingefügt).

Wichtigstes Ziel Montgelas’ war die Erringung der vollständigen Souveränität für Bayern, so daß der Staat ohne alle reichsrechtlichen Bindungen nach innen und außen frei agieren könne. Er erwartete eine Umgestaltung des Reiches und die Auflösung der kleinen Reichsstände und sah hierin die Möglichkeit für Bayern, in den fränkischen und schwäbischen Raum auszugreifen und zu einem arrondierten, in sich geschlossenen Flächenstaat zu werden, der genügend machtpolitisches Eigengewicht besäße, um nicht mehr um seine Zukunft bangen zu müssen. Geleitet von den Ideen der Aufklärung, erblickte Montgelas in den Ereignissen der Französischen Revolution die Bestätigung für seine Ansicht, die Fürsten müßten schon aus wohlverstandenem Eigeninteresse die wichtigsten der in Frankreich verwirklichten Forderungen erfüllen, also eine Revolution von oben durchführen, um einer Revolution von unten zuvorzukommen. »Welch ein großes Schauspiel«, schrieb er am 3. Juli 1791 über die Revolution, »vorausgesetzt, daß wir das Glück haben, daraus Nutzen zu ziehen, zu sehen, daß unsere Fürsten gerecht, fleißig, sparsam werden, und daß die französischen Lehren nicht verloren sind«, und fügte am 20. September 1791 hinzu: »Offen gesagt, ich liebe den philanthropischen Rahmen der neuen Regierungsform. Ich zolle Beifall dem Ruin des Klerus, der uneingeschränkten Gewissensfreiheit, der Gleichheit der Besteuerung, der Permanenz der Gesetzgeber, den getroffenen Vorkehrungen zur Sicherung der persönlichen Freiheit. Ich liebe nicht die Abschaffung des Adels, die Erniedrigung des Throns, die zu häufige Wiederholung der Wahlen, den periodischen Wechsel der Regierung, und ich verachte die Schurken, die… auf den kostbaren Grundsätzen herumtrampeln, welche das Glück der Staaten und die Würde des Menschen ausmachen.«12 Wie hier schon deutlich wird, war Montgelas’ Ideal der nach rationalen Gesichtspunkten straff durchorganisierte, zentralistisch geleitete Verwaltungsstaat, der den Untertanen ihre passiven Bürgerrechte, vor allem die juristische und steuerliche Gleichstellung und die religiöse Toleranz sowie ihre wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeit garantierte, sie aber daran hinderte, durch unerwünschte politische Eigeninitiative oder gar Opposition Unruhe zu stiften. Denn Montgelas hielt das Volk keineswegs für reif für ernsthafte Formen repräsentativer Demokratie, so erstrebenswert ihm diese als Fernziel erschien. Auch hier diente die Französische Revolution als Beispiel, aber als warnendes. Das war nichts anderes als aufgeklärter Staatabsolutismus in vollendeter Form, wie ihn in den folgenden Jahren Napoleon in Frankreich vorexerzieren sollte. Doch darf der nachrevolutionäre Staatsabsolutismus in seiner napoleonischen Form nicht einfach mit dem Aufgeklärten Absolutismus gleichgesetzt werden, wie er vor der Revolution in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime in verschiedenen Ländern Deutschlands praktiziert worden war. Diese herkömmliche Form bewegte sich in den Grenzen des feudalen Ständestaates, auch wenn man an manchen seiner Symptome herumkurierte. Die Revolution hatte diesen traditionellen Rahmen zerschlagen und ermöglichte dadurch sehr viel grundsätzlichere Reformen. Darauf baute Napoleon bei seiner Ausgestaltung des französischen Staatswesens auf. Das Problem in Deutschland war, daß diese Zerstörungsarbeit noch nicht geleistet war.

1799 war daher noch nicht daran zu denken, all die von Montgelas projektierten Maßnahmen in Angriff zu nehmen, wenn auch einige bescheidene Anläufe sofort eingeleitet wurden. Zunächst aber beanspruchte die schier unüberwindliche Probleme aufwerfende außenpolitische Situation des Staates alle Aufmerksamkeit der Regierung. An der frankophilen Gesinnung des Kurfürsten und seines Ministers konnte kein Zweifel bestehen, doch die vorgefundene Lage machte es ganz ausgeschlossen, die verbreitete Hoffnung zu erfüllen, Bayern könne sich noch der antifranzösischen Koalition entziehen. Das Land war bereits von den Alliierten besetzt, die bayerische Armee unter ihrem Kommando. Unter diesen Umständen hätte jeder Versuch, sich neutral zu erklären oder gar ein Bündnis mit Frankreich abzuschließen, die sichere Annexion durch die nach den schweren Gebietsverlusten begehrlicher denn je auf Bayern blickenden Österreicher bedeutet. So war es noch als Erfolg Montgelas’ anzusehen, daß es ihm wenigstens gelang, für die bayerische Kriegsteilnahme von Rußland und Großbritannien die lebenswichtigen Garantieerklärungen für den territorialen Besitzstand Bayerns zu erwirken und von England, dem Zahlmeister aller Koalitionen gegen Frankreich, beträchtliche Subsidiengelder zu erhalten. Angesichts der desolaten Finanzlage des Kurfürstentums war dies ein Gesichtspunkt von größter Bedeutung. Als Montgelas 1802 das erste reguläre Staatsbudget des modernen Bayern erstellen ließ, standen den 6 Millionen Gulden Einnahmen 9 Millionen Ausgaben und 30 Millionen Schulden gegenüber. Ohne die Subsidien wäre der Staat militärisch völlig handlungsunfähig gewesen und von keiner Seite ernst genommen worden.

Die Enttäuschung der profranzösischen Aufklärer und der antiösterreichischen Patrioten in Bayern war gewaltig. Alsbald erschienen »jakobinische« Flugblätter, in denen der »verhaßte Emigrant« und sein Minister geschmäht, die »Freyheit liebenden, dagegen Fürsten, Adel, Pfaffen und alle Volksquäler hassenden Franzosen« in den Himmel gehoben wurden. Begeisterung erregte auch der große Kriegsheld und Friedensstifter Bonaparte, der noch im gleichen Jahr, in dem Max IV. Joseph an die Regierung kam, nach Frankreich zurückkehrte und am 18. und 19. Brumaire VIII (9. und 10. November 1799) in einem Staatsstreich die Macht an sich riß, ohne daß das bei seinen Bewunderern Zweifel an seiner treu republikanischen Gesinnung wecken mußte. »Du Mann!«, heißt es in einem »An Bonaparte« betitelten bayerischen Gedicht, »Der erste, den mit diesem Namen / Mein Herz mit vollem Jubel grüßt; / Der du entsprossen nicht von Königs Samen, / Doch größer als Gekrönte bist / Und keine Krone trägst, weil Königskronen / Auch erben kann ein Bösewicht…« Nüchterner urteilt ein anderer Anonymus in »Politisches Glaubensbekenntnis eines aufrichtigen Bayers über die Schicksale seines Vaterlandes« gleich unter Punkt I, »daß Bonaparte der größte Mann des XVIII. Jahrhunderts ist, daß aber die deutschen formellen Republikaner keinen Messias an ihm erleben.«13

Abb. 7: Karikatur auf die Verhältnisse einheimischer Mädchen mit französischen Soldaten; kolorierte Radierung, Nürnberg, um 1800. Zahlreiche satirische Flugblätter dieser Art lassen keinen Zweifel daran, daß trotz allen Belastungen und Schrecknissen, welche die Besetzung mit sich brachte, die verwegen aussehenden französischen Soldaten bei Bedarf über beträchtlichen persönlichen Charme verfügten und damit tiefen Eindruck auf die süddeutsche Weiblichkeit machten.