Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Patmos Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

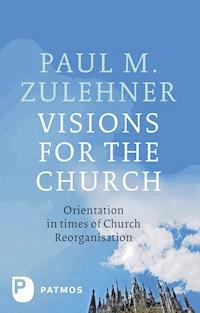

Die Jahrhunderte währende Zeit der Volkskirche ist definitiv zu Ende. Christsein ist nicht mehr Schicksal, sondern Wahl (Peter L. Berger). Die Kirchen sind auf dem Weg in eine neue Ära, in der sie sich wieder dem biblischen Normalfall annähern. Wie sieht aber der Weg in die neue Ära unserer Kirchen praktisch und theologisch aus? Viele Diözesen haben mit hohem Einsatz die Kirchengestalt umgebaut, um mit weniger Personal, Mitgliedern und Finanzen über die Runden zu kommen. Manche Diözesen befinden sich im zweiten Strukturumbau. XXL-Pfarreien als Ziel. Ist das die Zukunft? In der Spur von Papst Franziskus ermutigt Paul M. Zulehner, eine neue Gestalt von Kirche zu suchen, die aus der Verwurzelung in Gott solidarisch bei den Menschen ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paul M. Zulehner

Neue Schläuche für jungen Wein

Unterwegs in eine neue Ära der Kirche

Patmos Verlag

Inhalt

Region Rhein-Mosel-Ahr (2003)

Onlineumfrage Erzdiözese Wien (2012)

Onlineumfrage zum pastoralen Raum (2016)

Wandel der Ära

Ende der Konstantinischen Ära

Vom Schicksal zur Wahl

Was beim Wählen entscheidend ist

Verbuntung als Ergebnis der Wahl

Zurück zum biblischen Normalfall

Import ausländischer Priester

Downsizing einer sterbenden Kirchengestalt

Der Strukturwandel im Spiegel von Betroffenen

Zukunftsfähige Kirchen(gemeinden)

Reichweiten pastoraler Vorgänge (Beispiel Rhein-Mosel-Ahr)

Kirche in der Stadt Ravensburg

Kriterien für lokal und regional

Gottnähe

Menschennähe

Kritische Masse

Professionalität der Dienste

Eucharistiefeier in gläubigen Gemeinden

Gottesdienstkultur

Unverbrauchte Gemeindetheologie

Vernetzung

Beheimatung

Poitiers als Vorlage

Poitiers revisted

Ein Pilotprojekt für die Weltkirche: „Priester(teams) für priesterlose Gemeinden“

Vieles geht heute schon

Eine Vision von Benedikt XVI.

Anhang 2: Standortbestimmung in der Stadtkirche Ravensburg

Arbeitsfeldkompetenzen

Leitungskompetenzen

Vermittlung theologischer Grundkompetenzen

Erwerb von Tätigkeitsfeld- und Leitungskompetenzen

Über den Autor

Über das Buch

Impressum

Hinweise des Verlags

Leseempfehlung

Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten.

Mt 9,17

Einführung

In den letzten Jahren haben viele Diözesen im deutschsprachigen Raum mit hohem Einsatz an Sitzungen und fachkundiger profaner Organisations- und Personalentwicklung ihre Strukturen umgebaut. Der Beweggrund: Sie müssen künftig mit weniger Personal, Mitgliedern und Finanzen auskommen. Der herkömmliche Pastoralbetrieb wird dazu teilweise heruntergefahren. Von einem „downsizing eines auslaufenden Kirchenbetriebs“ ist die Rede.

Betroffen ist von diesem Umbau nicht nur das hauptamtliche Personal und in diesem die dramatisch sinkende Zahl an einsatzfähigen Priestern. Der Umbau tangiert zumindest ebenso stark die Pfarreien. Deren Zahl wird in manchen Diözesen durch Auflösung und Fusionen drastisch vermindert. Solche Fusion hinterlässt nicht selten Konfusion. In vielen Gemeinden hat sich Depression breitgemacht. Zwar versuchen Strukturreformer Aufbruchstimmung zu erzeugen. Eine „missionarische Chance“ wird beschworen. Nicht wenige Verantwortliche in den Gemeinden haben dabei aber das Gefühl, sie müssten einen „Hund zum Jagen tragen“. Es gibt nur ganz wenige (zumeist finanziell ramponierte) Pfarreien, die von sich aus ihre Auflösung bzw. Fusionierung beantragen.

Manche Diözesen befinden sich derzeit bereits in einer zweiten Umbauphase. XXL-Pfarreien entstehen. Priester mutieren von Seelsorgern zu Managern von pastoralen Mittelunternehmen. Ist das die Zukunft?

Ein solcher Kirchenumbau ist ein unumgängliches Forschungsthema für die Pastoraltheologie. Dabei hat es viele Facetten. Zu fragen ist, was der Umbau mit den Verantwortlichen in den Diözesen macht. Sodann gilt es die Auswirkungen auf das hauptamtliche Personal zu bedenken. Eine SeelsorgerInnenstudie im deutschsprachigen Raum hat mit bewährten sozialpsychologischen Testskalen die Zufriedenheit der Hauptamtlichen in den Blick genommen. Zuletzt hat Christoph Jacobs die Studie in der Erzdiözese Wien durchgeführt. Von den reichhaltigen Ergebnissen hat die Feststellung einer relativ hohen Zufriedenheit der Priester den Weg in die Öffentlichkeit gefunden, begleitet von Hinweisen auf Alkoholismus, Übergewicht und wenig Sport. Betont wurde auch, dass die Anzahl der Pfarreien, für die ein Priester verantwortlich ist, die Zufriedenheit nicht beeinflusse. Viel wichtiger sei es, den wachsenden Stress spirituell unter Kontrolle zu halten.

Ich selber habe mich mit dem Strukturumbau schon mehrere Jahre forscherisch befasst. Durchgeführt wurden jeweils Fallstudien. Dabei hat sich reichliches Material angesammelt, das ich in diesem pastoraltheologischen Essay in die Diskussion über den Strukturumbau der Kirche(n) einbringen will. Es handelt sich um drei Studien, deren Entstehen einleitend vorgestellt wird. Alle drei haben im deutschsprachigen Raum stattgefunden.

Region Rhein-Mosel-Ahr (2003)

Im Jahre 2003 war ich von der Leitung der damals in der Diözese Trier noch bestehenden Region Rhein-Mosel-Ahr von Regionaldekan Helmut Schmidt zu einer Pastoraltagung mit den Hauptamtlichen der Region eingeladen worden. Es ging damals um die Frage, wie die Pfarrgemeinden in der Region gemeinsame pastorale Synergien entwickeln können. Es galt zu klären, was die Pfarreien eigenverantwortlich selbst an Ort und Stelle machen und welche Aufgaben besser gemeinsam in unterschiedlichen Räumen – einer Seelsorgseinheit, einem Dekanat, einer Region – angegangen werden sollen. Diese Fallstudie hat wichtige erste Ergebnisse gebracht. Die Fragestellung wurde vertieft. Die Basis für weitere Forschungsschritte war gelegt.1

Onlineumfrage Erzdiözese Wien (2012)

Der nächste Schritt bot sich in meiner eigenen Erzdiözese Wien an. Kardinal Christoph Schönborn mutet der Diözese einen tief greifenden Strukturprozess zu; aus 650 „Pfarren alt“ sollen 150 „Pfarren neu“ werden. Ich habe in eigener Initiative im Jahr 2012 online eine Begleitstudie gemacht, die vor allem erhellen sollte, wie diese Reform auf die Betroffenen wirkt.

An dieser Erhebung haben sich 1258 Personen beteiligt, von denen 88% aus der Erzdiözese Wien selbst waren. Gut verteilt sind die Beteiligten nach Geschlecht: 40% Frauen, 53% Männer. Die Altersverteilung ist weit günstiger als die unserer Gottesdienstgemeinden: 20–29 Jahre (3,4%), 30–39 Jahre (6,5%), 40–49 Jahre (20,9%), 50–59 Jahre (24,8%), 60–69 Jahre (24,2%), 70 und mehr (12,6%). In auswertbarer Stärke sind die Priester (10%) vertreten, dazu kommen Laien (80%) und Diakone (2%). Eine Frage richtete sich auf die Art des Commitments: ja, regelmäßige ehrenamtliche Mitarbeit (35%), ja, gelegentlich (17%), keine ehrenamtliche Mitarbeit (12%); besonders herausgegriffen wurden die beiden Gruppen Pfarrgemeinderätin/Pfarrgemeinderat (23%), ReligionslehrerIn (23%). Für hauptamtliche Laien wurde leider keine eigene Kategorie vorgesehen: Sie sind unter den „Laien“ zu finden. Auch die Verteilung der Befragten auf die drei Vikariate ist für die Auswertung günstig: 20% gehören zum Vikariat Nord, 22% zum Vikariat Süd, 38% zum Vikariat Stadt. Es haben sich zudem 12% an der Umfrage beteiligt, die nicht zur Erzdiözese Wien gehören.2 Mithilfe vielfältiger Daten ist es gelungen, je nach Haltung zur Diözesanreform drei Hauptgruppen abzugrenzen: Befürworter, Verhandlungsbereite sowie Widerständige.

Onlineumfrage zum pastoralen Raum (2016)

2016 habe ich wieder auf die Erfahrungen von Trier 2003 zurückgegriffen. Neuerlich führte ich dieses Mal im deutschen Sprachraum eine Onlineumfrage zur Raumgerechtigkeit verschiedener pastoraler Vorgänge durch. Es wurden auch Fragen zu den Erfahrungen der Betroffenen mit Strukturreformen gestellt.

Der Steckbrief der Beteiligten: Die Verteilung der 762 Teilnehmenden an der Untersuchung sieht so aus: 2% sind unter 29 Jahre, 23% zwischen 30–49, 44% zwischen 50–69, 15% über siebzig. Von 17% gibt es keine Altersangabe. Von den Befragten sind 32% Frauen, 52% Männer. Der Bildungsgrad liegt weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt, was wohl auch mit der Onlineumfrage, zugleich aber auch mit der Bürgerlichkeit der Pfarreien zu tun hat: 62% haben Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, 13% machten ein Abitur/eine Matura. Aus Österreich sind 58% der Befragten. Das hat damit zu tun, dass auch die Daten von einer Befragung in einer soeben errichteten Wiener „Pfarre neu“ einbezogen wurden. 24% kommen aus Deutschland, 4% aus der Schweiz oder einem anderen Land.3

Im Folgenden sollen wichtige Ergebnisse dieser verschiedenen und in ihrer Fragestellung doch verwandten Studien vorgestellt werden. Dabei wird der Versuch gemacht, trotz der zeitlich auseinanderliegenden Untersuchungsjahre (zwischen 2003 und 2016) wichtige Ergebnisse der einzelnen Studien zu bündeln.

Eine kurze Einführung in die historische Phase, in welcher sich die Kirche derzeit befindet, wird vorangestellt. Ohne diesen Kontext ist der Druck nicht verständlich, in dem sich derzeit Kirchenleitungen befinden. Zugleich könnte das Wissen, dass wir uns unentrinnbar in einer epochalen Umbauzeit der Kirche befinden, den Druck vermindern und Reformkräfte freisetzen. Der mahnende Satz von Erhard Eppler kann dabei leitend sein: „Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir nicht mehr lange weitermachen.“

Ich signalisiere damit bereits, dass vor allem jene nicht recht haben, die jeglichen Umbau der Kirchengestalt ablehnen. Die Frage kann nicht lauten: Strukturwandel ja oder nein. Vielmehr gilt es, vor allem folgende zwei Fragen zu diskutieren:

In welche Zukunft führt der Weg der Kirche? Welche Vision leitet die Kirchen auf allen Ebenen auf diesem epochalen Weg?

Und welche Strukturen braucht sie, um zukunftsfähig zu bleiben bzw. zu werden?

Oft absorbiert die zweite Frage nahezu alle Kräfte. Um es mit jenem Bild zu sagen, welches Jesus geprägt hat und das im Titel des Essays steht: Im Mittelpunkt standen in der letzten Zeit die „neuen Schläuche“.

Und nicht wenige fragen besorgt, ob es für diese auch „jungen Wein“ gibt.

Es könnte geschehen, dass die Kirchen neue Schläuche haben, aber keinen jungen Wein.

Auch deshalb soll nach der kairologischen Skizze über die unausweichliche kirchliche Umbauzeit kriteriologisch4 kurz über den „jungen Wein“ meditiert werden. Denn nur wenn die Kirchen den Menschen reinen „jungen Wein“ einschenken, werden sie zukunftsfähig sein. Noch so gute „neue Schläuche“ allein werden den erhofften Aufbruch nicht bringen.

Wandel der Ära

Wir erleben nicht eine Ära des Wandels, sondern einen Wandel der Ära. (Papst Franziskus)

Papst Franziskus schreckte die italienischen Bischöfe bei ihrer Jahresversammlung mit seinem radikalen Ausspruch sicherlich auf. Er kündigte einen beunruhigenden Wandel der Ära an. Damit meinte er, dass man sich nicht mehr in einer letztlich beruhigenden Ära des Wandels weiterhin einrichten könne.

Dem entspricht ein Zitat des Atheisten Eugenio Scalfari, Chefredakteur der Mailänder Zeitung La Repubblica. Er hatte mit Papst Franziskus ein längeres Interview geführt und Anfang Oktober 2013 Auszüge daraus in der Zeitung veröffentlicht. Den Bericht beendete er mit der Ansage:

„Das ist Papst Franziskus. Wenn die Kirche so werden wird, wie er sie denkt und will, wird sich eine Epoche ändern.“5

Fachleute werden ihm zustimmen. Nicht nur die Welt ist im Prozess der Globalisierung in ein neues Zeitalter eingetreten. Experten nennen es Anthropozän.6 Enorme, von Menschen verursachte ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen machen der Politik zu schaffen und vielen Menschen Angst. Die Weltgemeinschaft eint sich, zugleich wachsen nationalistische Abschottungsphantasien. Die Kulturen durchmischen sich. Ein „Globaler Marsch“ ist unaufhaltsam in Gang gekommen.7 65 Millionen Menschen sind unfreiwillig auf der Flucht, weil sie in ihrer Heimat wegen Krieg, wirtschaftlicher Hoffnungslosigkeit und hoffnungsloser Armut sowie klimatischer Katastrophen nicht mehr überleben können. Die Bevölkerungen der reichen Weltregionen wie Nordamerika oder Europa, in welche die Menschen flüchten oder drängen, reagieren mit Abschottung. Ein „defensiver Rassismus“8 breitet sich aus. Rechtspopulisten sind im Aufwind. Militär kommt gegen Flüchtende zum Einsatz.

Mit dieser eins werdenden und doch zerrissenen Welt hat es der erfahrene „Global Player“ katholische Weltkirche zu tun. Mögen manche Päpste vor allem Europa im Blick gehabt haben: Papst Franziskus kann gar nicht mehr anders, als eine Art „Weltpfarrer“ zu sein. Provinzialismus widerspricht seinem Amt zutiefst. Katholisch kann nur noch universell bedeuten. Er kann sich dabei auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen. Diese Versammlung visioniert die Kirche als Zeichen der tiefen Einung der Menschheit mit Gott und daher der Menschen untereinander (Lumen gentium 1). Auf dem Weg dorthin aber arbeite die Kirche wie ein „Feldlazarett“ für die vielen Verwundeten der Menschheit.9

Ändert sich die Welt, fordert dies auch die Kirchen heraus: allen voran die weltweit agierende katholische. Die neue Ära in der eins werdenden und doch so zerrissenen Weltgemeinschaft modifiziert unweigerlich das Handeln der Kirchen.

Ende der Konstantinischen Ära

Für die Kirchen in Europa hat dieses Ende einer Ära eine spezifische historische Färbung. Europa war jahrhundertelang „konstantinisch“ geprägt. Die Erhebung der blutig verfolgten „Jesusbewegung“ zur Staatsreligion durch Kaiser Konstantin hatte eine Ära eingeläutet. Diese war geprägt von einer tiefen Einung von Gesellschaft, Kultur, Staat und Kirche, Thron und Altar. Die heftigen Spannungen, die es zwischen beiden Machtzentren gab, spielten sich innerhalb des einen, von keiner Seite infrage gestellten Rahmens ab. Es war der kulturell vom Christentum geprägte, deshalb freilich keinesfalls immer auch christliche, sondern eher „christentümliche“ Kontinent. Das hatte nachhaltige Folgen für die Menschen. Mit unentrinnbarer Selbstverständlichkeit war ihr Leben von dieser christentümlichen Kultur geprägt. In ihr fanden sie Sinn, deuteten sie die Endlichkeit, die Vergeblichkeit und den Tod, meisterten sie das Leid, feierten sie die großen Ereignisse des Lebens wie Geburt, Heirat und Tod. In allen Winkeln des gesellschaftlichen Lebens war das christliche Kulturgut präsent, in den Künsten, der Bildung, in der Musik, im Handwerk, im Krieg.

Diese Verwobenheit von Gesellschaft-Staat-Kirche modifizierte die Reformation vor fünfhundert Jahren und verschärfte sie zugleich. Diese konnte von Haus aus nicht allein eine innerkirchliche Reform sein, obgleich Martin Luther eine solche mit vielen guten Gründen anstrebte, was ihm heute bis hin zu Papst Franziskus sehr viele aus der katholischen Kirche dankbar bescheinigen. Aber Luther, vor allem der durch die Reichsacht bedrängte Reformator, konnte nicht verhindern, dass sein berechtigtes religiös-kirchliches Ziel politisch genutzt wurde. Die Fürsten sahen in der sich entwickelnden Kirchenspaltung eine gute Chance, sich aus der Vorherrschaft des Kaisers zu befreien. Der blutige Dreißigjährige Krieg war wegen der Verflechtung von Thron und Altar daher zugleich ein politisch wie konfessionell motivierter Krieg. Im Text des Friedensvertrages von Münster und Osnabrück (1648) erklären die Vertragsparteien in Artikel V kurz und bündig die Vertreter der Konfessionen zu den Hauptverantwortlichen für den Krieg. Deshalb wird ihnen eine heilige Friedenspflicht auferlegt, „bis man sich durch Gottes Gnade über die Religionsfragen verglichen haben wird“ (§ l).

Die Auswirkungen dieses Krieges, der zusammen mit Pest und Hungersnot weite Teile Europas durch das Morden dezimierte, sind in Europa bis heute greifbar. Voltaire veranlassten die Gräuel, eine Menschheitsreligion ohne Konfessionen, eine Religion ohne Kirchen zu fordern. Der Gedanke, der dann in Frankreich aufkam, die Welt wäre ohne Gott am friedlichsten, ließ nicht lange auf sich warten. Das Christentum mit seinen blutigen Händen hatte Gott statt in Kredit in Misskredit gebracht. Das Christentum führte Krieg gegen das Christentum. Die Glaubwürdigkeit des Christentums war kulturell tief erschüttert. Europa machte diese dunklen kulturellen Erinnerungen zum kontinentalen Sonderfall für die Religionssoziologie10: Während das Christentum in allen Erdteilen wächst, „stirbt es in Europa vor sich hin“11. In keinem Kontinent hat sich ein derart tiefgründiger Atheismus entwickelt wie in Europa.

Vom Schicksal zur Wahl

Diese Entwicklungen wirkten sich auch auf die Lebensgestaltung der Menschen aus. Eine kurze Zeit lang wähnten sich manche frei, sich für die eine oder andere Konfession zu entscheiden. Die Suche nach dem „Landfrieden“ verlangte jedoch nach „politischen Lösungen“ im Konfessionsstreit. Diese wurde in Religionsfriedensschlüssen gesucht, wobei der „Reichsabschiedt“ von Augsburg (1555) und der Westfälische Friede zur Beendigung des Dreißigjährigen Kriegs (1648) die bekannteren sind.12

Die Regel war, dass der Herrscher die Konfession der Untertanen bestimmen konnte (ius reformandi); wer sich nicht fügen wollte, „konnte“ bzw. musste auswandern (ius emigrandi). Eine beachtliche Zahl von Reichsstädten erhielt das Recht, innerhalb ihrer Mauern beide Konfessionen frei wirken zu lassen, was den Bewohnern solcher Städte eine Art „Religions-“, genauer „Konfessionsfreiheit“ brachte: eine Vorläuferin der späteren aufgeklärten Religionsfreiheit. Der Großteil der Bevölkerung hatte aber keine Wahl. Für sie war „Religion“, genauer „Konfession“ Schicksal. Aus staatspolitischen Gründen machten die Herrschenden von ihrem Recht ausgiebig Gebrauch. Es kam zu vielen „konfessionellen Säuberungen“, und das schon nach dem „Reichsabschiedt“ zu Augsburg. Als die Habsburger in der Zeit nach der Reformation Böhmen durch eine aggressive Gegenreformation von den dort verbreiteten Hussiten „befreien“ wollten, kam es 1618 zum Prager Fenstersturz, welcher den blutigen Dreißigjährigen Krieg auslöste.

Im Konfessionellen Zeitalter wurde also die konstantinische Verbindung zwischen Thron und Altar, Konfession und Kaiser/Fürsten aus gemeinsamem Überlebensinteresse noch enger, die Zugehörigkeit zur Konfession für die Menschen schicksalhaft. Austreten aus der konfessionsgebundenen Religion war undenkbar, ein Verlassen der Konfession mit enormen sozialen Nachteilen verbunden. Hartnäckige „Ketzer“ wurden hingerichtet, viele zogen wegen ihrer Treue zum „alten“ oder zum „neuen Glauben“ aus ihrer angestammten Heimat fort.

Die Konstantinische Ära in ihrer nachreformatorischen Gestalt, in der die Zugehörigkeit zur Religion/Konfession unentrinnbares Schicksal war, ist heute definitiv vorbei.

Die Trennung von Kirche und Staat setzte sich europaweit dank der Aufklärung durch. Dabei wurden unterschiedliche Modelle im Verhältnis von Staat und Kirche entwickelt. Das Spektrum reicht von kantiger Trennung (wie in Frankreich) bis zur gesuchten Kooperation (Deutschland, Österreich).13 Für die Menschen in den europäischen Ländern ist Religion nicht mehr Schicksal, sondern Wahl. Diese Formel „from fate to choice“ (vom Schicksal zur Wahl) hat Peter L. Berger geprägt. Sein pointierter Satz: „Man kann heute alles wählen, nur nicht, ob man wählen will“, betrifft inzwischen auch die Religion.14

Dabei führte die Trennung von Staat und Kirche noch nicht gleich zur Auflösung in Jahrhunderten gewachsener „soziokultureller Selbstverständlichkeiten“. Dafür standen Sätze wie „man lässt sein Kind taufen“, „Tote werden kirchlich beerdigt“. Doch zeigt meine Langzeitstudie für Österreich über die vierzig Jahre von 1970 bis 201015, dass soziale Motive für den Wunsch nach der Taufe eines Kindes oder der Beerdigung eines Toten in den untersuchten vierzig Jahren rückläufig waren. Religiöse Motive haben dagegen an Verbreitung abgenommen. Die Entscheidung, von der Kirche ein Ritual zu den Lebenswenden zu wünschen, hat aber an Bedeutung gewonnen. Auch Rituale werden heute „gewählt“.

Was beim Wählen entscheidend ist

Dieses Wählen der Religion sowie der Zugehörigkeit zu einer kirchlichen Gemeinschaft und der Beteiligung an deren Leben und Wirken ist ein hochkomplexer Vorgang. Die Freiheit des Einzelnen ist stets eingebunden in kommunikative Netzwerke, in jenes der Familie und der Kultur des Landes. Sie wird geformt durch weltweite Stimmungen, Hoffnungen und noch mehr durch Ängste.

Dennoch: „Entscheidend“ für das Ergebnis der Einwahl in eine Religion ist letztlich deren Bedeutung für das eigene Leben. Die uralten Fragen der Menschheit verlangen nach annähernden Antworten. Immanuel Kant hat drei Fragen genannt: „1. Was kann ich wissen?, 2. Was soll ich tun?, 3. Was darf ich hoffen?“16 Kardinal Franz König hat diese drei Fragen etwas abgewandelt. Bei ihm lauten sie: „Wer bin ich?, Wo komme ich her?, Wo gehe ich hin?“ 17 Sie lassen sich auch so formulieren: „Wo komme ich her, wo gehe ich hin, welchen Sinn hat das Ganze?“ Oder in der Bildsprache der alten Mythen, in denen in einer Geschichte nichts anderes erzählt wird, als was immer und überall der Fall ist: Was ist am Ende stärker: der Tod oder die Liebe?18 Es ist vor allem die Frage des Orpheus-und-Eurydike-Mythos.

Antworten werden längst nicht mehr allein in der im Elternhaus ererbten Religion oder in der dominanten Weltanschauung des Landes gesucht. Ein (inter-)religiöser und spiritueller Markt steht den fragenden und suchenden Menschen offen: Was erzählen diese Religionen von Gott und der Welt? Von der Bestimmung des Menschen, vom Hoffen und Lieben? Vom Verhältnis Gottes zur Geschichte? Nicht zuletzt zu dem vielen Leid vor allem Unschuldiger in der Welt? Dazu kommen aber auch agnostische und atheistische Weltdeutungen, die am weltanschaulichen Markt für jede und jeden zugänglich sind.

Manche lesen in der Bibel, erinnern sich an Momente aus dem Religionsunterricht, tragen Kindheitserinnerungen mit sich, treffen einen Menschen, heiraten einen gläubigen Partner, eine gläubige Partnerin, erleben einen eindrucksvollen Kirchenmann wie etwa Papst Franziskus. Dabei können sie als „Wählende“ mit der Gestalt Jesu in Berührung kommen – mit seinem Bild von Gott, seinen Seligpreisungen, die er seiner Bewegung zur Ausrichtung ihres Lebens ins Stammbuch geschrieben hat.

Ist, so fragen manche Suchende heute, diese Jesusbewegung in modernen Zeiten noch anschlussfähig? Was haben die christlichen Kirchen mit ihr zu tun? Eine Zeit lang hat man sich mit der Formel geholfen: Jesus ja, Kirche nein. Doch zeigt sich, dass eine private Jesusnachfolge zwar in sich wertvoll sein kann und geraume Zeit auch möglich ist: dass aber die Jesusbewegung keine Sache von Einzelnen ist, sondern ihrem Wesen nach nur mit anderen gelebt werden kann. Denn ihr Ziel ist nicht nur private Frömmigkeit und individuelles Heil, sondern Transformation der Erde: „dieser Erde“ – so Johannes Paul II. in einer Pfingstpredigt in Warschau im Jahre 1979, mitten im Kriegsrecht, bei diesen Worten mit dem Fuß auf den Boden stampfend.

Gratifikationen

Gerade, weil suchende Zeitgenossinnen und Zeitgenossen die historisch gewachsenen christlichen Kirchen auf den Prüfstand der Visionen der Jesusbewegung stellen, müssen diese sich fragen, ob sie ihrer Aufgabe gerecht werden. Vermitteln sie den Suchenden das, was das Geschenk Jesu an seine Bewegung ist? Lassen sich die jesuanischen Gaben, seine „Gratifikationen“19, in den Kirchen antreffen: Gotteinung und daraus Heilung von Ängsten und Befreiung zur Liebe, Neuausrichtung eines in eine Sackgasse geratenen Lebens – und dies in Nachfolgegemeinschaften, die Suchende gastfreundlich aufnehmen? Gelingt es in diesen Gemeinschaften/Gemeinden, moderne Menschen mit den unverbrauchten alten Traditionen des Evangeliums zusammenzubringen? Und das zunächst mit dem „Argument“ des gelebten Lebens, sodann mit Antworten auf Fragen, welche die Suchenden stellen, um mit ihnen schließlich das gemeinsam Gefundene zu feiern?20

Irritationen

Jahrzehntelang meinten Kirchenreformer, dass heutige Menschen sich in eine Kirche einwählen oder sie nicht verlassen, wenn diese keine Irritationen erzeuge. Der Abbau von „Irritationen“ wurde daher in ein Reformprogramm übersetzt. Dabei sollten vor allem Irritationen zwischen der alten Kirche und den heutigen „modernen“ Menschen abgebaut werden. Irritationen würden unnötige „kognitive Dissonanzen“ (Gerhard Schmidtchen21) zwischen der heutigen Gesellschaft und den Kirchen erzeugen. Dies machten die großen christlichen Kirchen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit:

Die Kirchen der Protestanten sind im Schnitt am „modernsten“ bzw. am meisten „modernitätsverträglich“ – vor allem in Fragen der Kultivierung von Macht und Sexualität. Sie kennen ein hohes Maß an Beteiligung und überlassen die Gestaltung der Sexualität der privaten Wahl ihrer Mitglieder. Das betrifft die Kultur der Partizipation ebenso wie alles, was mit dem Themenfeld Frauen und Sexualität zu tun hat, wobei die Zulassung von Frauen zu ordinierten Ämtern ein wichtiger Punkt ist.

Ganz anders die orthodoxen Kirchen. Diese haben den geringsten „Modernisierungsgrad“. Die Ordination von Frauen ist ein theologisches Tabuthema. Anders die Ehelosigkeit der Priester: Diese wird lediglich von den Bischöfen verlangt, nicht von den Pfarrern.

Die katholischen Kirchen bewegen sich im Mittelfeld. Im Vergleich zum Mainstream der Kirchen der Reformation war der Weg vom antimodernen Syllabus Pius’ IX. (1864) bis zu den Dekreten des Zweiten Vatikanischen Konzils mühsam. Die Durchführung der konziliaren Erneuerung ist mit Fort- und Rückschritten in Gang, aber längst nicht abgeschlossen. Die katholische Kirche kennt verheiratete Diakone, diskutiert die Ordination von Frauen zu Diakoninnen. Ein Diskussionsverbot über die Ordination von Frauen durch Johannes Paul II. konnte sich nicht durchsetzen.

Nun spielen für das Kirchenverhältnis „Irritationen“ zwischen der (katholischen) Kirche und modernen Menschen gewiss eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es irritiert feministisch geprägte Frauen (wie auch Männer), wenn Frauen nach wie vor „diskriminiert werden“. Spannungen zeigen sich im „veralteten“ Ehe- und Familienbild, damit in der ausschließenden Unterstützung von traditionellen Geschlechterrollen, und natürlich auch in der Nichtzulassung von Frauen zu Ämtern, welche eine Ordination voraussetzen. Manche, die wegen ihrer nur noch losen Verbindung zum kirchlichen Leben in den letzten Jahren die innertheologische Entwicklung nicht wahrnehmen konnten, vermuten immer noch eine neurotisierende Sexualkultur – wobei eine solche bei einzelnen Personen sowohl innerhalb wie außerhalb der Kirche anzutreffen ist. Papst Franziskus beklagt einen nach wie vor verbreiteten Klerikalismus, der mit der Beteiligung des gläubigen Volkes an der Entwicklung des Glaubens und Lebens der Kirche in Widerspruch stehe. Die Kirche werde also von manchen Menschen in der heutigen Kultur als sexualneurotisch, frauenfeindlich, undemokratisch, vormodern, also mit der heutigen Kultur als inkompatibel erlebt. Der große Mailänder Kardinal Carlo Maria Martini hatte wenige Wochen vor seinem Tod beklagt, die katholische Kirche hinke immer noch 300 Jahre der Zeit hinterher.22 Und Papst Franziskus ist der Überzeugung, dass das Konzil bei Weitem noch nicht hinreichend das Leben der Kirche und ihr Handeln präge.

Verbuntung als Ergebnis der Wahl

Können die (sozial vernetzten) Einzelnen wählen, dann überrascht es nicht, dass das Ergebnis dieses Wählens höchst unterschiedlich ausfällt. Die weltanschauliche Landschaft ist bunt geworden.23

Entwicklungen

In meiner österreichischen Langzeitstudie können vier Typen über vierzig Jahre hinweg verfolgt werden. Dabei zeigen sich drastische Verschiebungen.

Stark rückläufig sind die Kirchlichen. Es gelingt den Kirchen derzeit lediglich, eine engagierte Minderheit zu gewinnen. Christliche Kirchen nähern sich auf diese Weise wieder dem „biblischen Normalfall“. Sie bestehen aus „Eingewählten“, neu Hinzugekommenen ebenso wie solchen, die sich fürs Bleiben entschieden haben, obwohl sie ohne soziale Nachteile (wie viele andere um sie herum) die kirchliche Gemeinschaft auch verlassen könnten. Hatte es früher unter den vielen Kirchenmitgliedern auch einige entschiedene Christen gegeben, so wird künftig der Anteil der Entschlossenen unter der geringeren Gesamtzahl höher sein. Das wenige Salz muss nicht schal sein, das Licht kann durchaus in der Welt leuchten. Die Quantität mag abnehmen: die Qualität muss davon nicht betroffen sein.

Hier ist eine Randanmerkung nötig: Das Kleinerwerden soll nicht als Gesundschrumpfen schöngeredet werden. Denn das Ergebnis könnte zur Ablösung einer offenen freiheitlichen Großkirche durch eine enge sektoide Kleinkirche mit enormem sozialpsychologischem Anpassungsdruck führen.

Abgenommen hat im Untersuchungszeitraum die Zahl der Religiösen