9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

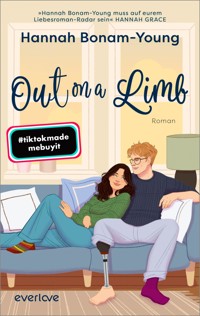

Manchmal muss man »Familie« eben neu definieren. Als Chloes suchtkranke Mutter ein Baby bekommt, tut Chloe alles dafür, um die Vormundschaft für ihre kleine Schwester übernehmen zu dürfen. Das Jugendamt erteilt ihr jedoch nur das Sorgerecht, wenn sie an der Initiative TeamUp teilnimmt, bei der zwei potenzielle Vormünder zusammenwohnen. Chloes neuer Mitbewohner ist der mürrische Warren, der um das Sorgerecht für seinen Bruder kämpft. Vom ersten Moment an geraten Chloe und Warren aneinander, aber als sie sich besser kennenlernen, fühlen sie sich immer mehr zueinander hingezogen. Doch sind sie bereit, für ihre Gefühle alles zu riskieren? »Warmherzig, sexy und verletzlich … Hannah Bonam-Young müsst ihr auf eurem Romance-Radar haben.« Hannah Grace

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.everlove-verlag.de

Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »NEXT TO ME« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.

Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Gerstner

© Hannah Bonam-Young 2022

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»Next of Kin«, 2024 erschienen bei Dell, einem Imprint von Random House,

Penguin Random House LLC, New York

© der deutschsprachigen Ausgabe 2025:

everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Redaktion: Lisa Wolf

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München nach einem Entwurf von Derek Walls

Illustration: Leni Kauffman

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Contentwarnung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Epilog

Vier Jahre später

Warren

Danksagung

Contentwarnung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Dieses Buch ist all denen gewidmet, die überzeugt sind, dass Jess der beste Partner für Rory war. Der Rest von euch hat keine Ahnung.

Contentwarnung

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Um euch das bestmögliche Leseerlebnis zu ermöglichen, findet ihr deshalb auf der letzten Seite eine Contentwarnung.

Euer everlove-Team

Kapitel 1

Mein Telefon klingelt; eine Nummer leuchtet auf, die mir augenblicklich einen Schauer über den Rücken jagt. Ich folge meinem Instinkt und gebe den Einkaufswagen und meinen Platz in der Kassenschlange auf, um in der öffentlichen Toilette des Supermarkts in Ruhe zu telefonieren – zum Glück ist es hier leer.

»Hallo, hier ist Chloe.« Meine Stimme zittert.

»Hi, Chloe, hier ist Rachel Feroux von den Child Protection Services. Passt es Ihnen gerade?«

Ich schließe die Toilettenkabine hinter mir ab, als sich ein allzu vertrautes Gefühl des Unbehagens in meine Brust schleicht. Mit der freien Hand fasse ich mir ans Schlüsselbein. Höchstwahrscheinlich überzieht mich bereits ein roter Ausschlag. »Klar.« Connie … es muss um Connie gehen. Sie ist verletzt – oder schlimmer. Warum sollte Child Protection Services sonst anrufen? Ich habe seit über sechs Jahren mit keinem Sozialarbeiter mehr gesprochen.

»Okay, super.« Rachel räuspert sich, dann scheint sie sich mit einem tiefen Atemzug zu wappnen. »In Ihrer Akte steht, dass Sie offen dafür sind, dass Ihre leibliche Mutter Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Ist das noch immer korrekt?«

Will ich das wirklich? »Ja …«

»Das ist jetzt vermutlich ein ziemlich ungewöhnlicher Anruf. Ihre Mutter … Entschuldigung, Constance. Constance hat den dringenden Wunsch, dass Sie sie besuchen. Sie liegt im Krankenhaus.«

Mein Körper wird ganz kalt, und das Blut pumpt langsamer in meinen Adern. Sosehr ich auch versucht habe, mich von ihr zu lösen, ist da immer noch das drängende Bedürfnis, wissen zu wollen, dass es Connie gut geht.

»Sie hat gerade, völlig unerwartet, entbunden.«

»Wie bitte, was?« Ich ringe nach dem nächsten Atemzug.

»Ihre Mutter hat ein Baby bekommen.«

Meine Hand trifft auf die Kabinenwand, noch bevor mein Rücken es tut, und ich rutsche nach unten, um mich auf den Boden zu setzen. Die Klamotten muss ich später wohl verbrennen.

»Nein. Das … aber … was?«

»Ich kann verstehen, dass das ein ziemlicher Brocken ist, den man erst einmal verdauen muss. Ich wünschte, es gäbe einen schonenderen Weg, Ihnen diese Nachricht beizubringen. Mir ist bewusst, dass es über zehn Jahre her ist, seit Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen oder von ihr gehört haben.«

Das ist nicht ganz richtig. In der Highschool gab es zahlreiche Momente, in denen sie ohne die Erlaubnis meiner Adoptiveltern auftauchte, ich habe ihnen nie davon erzählt.

»Ist sie … ist Connie okay?«

»Ja, es geht ihr gut. Eine Kollegin von mir ist gerade bei ihr. Es war eine Frühgeburt. Der Arzt, der uns vorhin angerufen hat, sagte, dass sie sich vollständig erholen wird. Das Baby muss wahrscheinlich noch zwei oder drei Monate auf der Neonatologie bleiben. Es … wird nicht bei Ihrer Mutter unterkommen. Wir suchen nach anderen Betreuungsmöglichkeiten.«

Kollegin. Unterkommen. Betreuung. Die Sozialarbeiterinnen sind an der Sache dran – warum sollte Connie mich also sehen wollen? Versteht sie nicht, wie krank das alles ist? Dass sie mich braucht, während ein anderes Kind von ihr in die Obhut einer Pflegefamilie geschickt wird? Nein, nicht irgendein Kind … mein Geschwisterchen.

Sie räuspert sich. »Constance hat Sie als möglichen Vormund angegeben. Sie ist bereit, ihre elterlichen Rechte an Sie zu überschreiben. Falls nicht, kommt der Säugling nach seiner vollständigen Genesung zu einer Pflegefamilie.«

Ich halte mir das Telefon vom Gesicht und starre einen Moment lang mit leerem Blick auf das Display. Entweder habe ich schlechten Empfang oder ich bilde mir das alles nur ein. Ein möglicher Vormund? Für ein Baby. Ich?

»Aber … ich bin vierundzwanzig.« Ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet dieser Gedanke herausrutscht, obwohl mir noch etwa zweitausend andere im Kopf herumschwirren. Vierundzwanzig, gerade erst den Abschluss gemacht, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anstelle … Verdammt, ich war eben nicht mal sicher, ob meine Bankkarte beim Einkaufen nicht abgelehnt wird.

»Chloe, ich verstehe, dass das viel verlangt ist von Ihnen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sie … ein eher distanziertes Verhältnis zu Ihrer leiblichen Mutter haben. Allerdings wollen wir jeden möglichen Kontakt, den sie anbietet, weiterverfolgen. Sie haben jedes Recht, Nein zu sagen, und es besteht auch die Option, Ihr Geschwisterkind zu besuchen, wenn Sie das möchten.«

Ich schnappe leise nach Luft, als ein unbestreitbarer Anflug von Freude meine Lippen zu einem Lächeln verzieht und ein weiterer Gedanke die schwere Stille durchbricht. Ich habe eine Schwester oder einen Bruder. Als ich aufwuchs, hätte ich alles für ein Geschwisterchen gegeben, jemanden, der mir nahesteht und dem ich vertraue. Jemanden, den ich liebe und von dem ich bedingungslos zurückgeliebt werde. »Dürfte ich das überhaupt?«, frage ich zögernd. »Wenn ich es wollte?«

»Das würde ein viel ausführlicheres Gespräch erfordern … eines, das wir am besten in meinem Büro führen.«

»Ja … okay.«

»Es gäbe viel zu besprechen. Ich denke, im Moment sollten wir diese Nachricht erst einmal sacken lassen.« Rachels Stimme bleibt kühl, aber bestimmt.

»Richtig.« Ich kneife mir in den Nasenrücken. Meine Augen sind geschlossen, doch der Raum dreht sich weiter.

»Constance will Sie trotzdem gern sehen.«

»Okay.« Ich weiß nicht, ob es die Aussicht auf ein Treffen mit Connie ist oder der Gedanke, dass sie mich nicht schon vorher kontaktiert hat, der meine Lippen zum Beben bringt, doch so oder so passiert es.

»Aber um es ganz klar zu sagen, die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen.« Rachels sanfte Zuversicht beruhigt mich ein wenig.

»Okay …«

»Wie wäre es, wenn ich Ihnen die Telefonnummer meiner Kollegin gebe, die gerade bei Constance ist? Wenn Sie sich entschließen, sie zu besuchen, schickt sie Ihnen die nötigen Informationen. Von dort aus machen wir dann weiter, wie auch immer Sie sich entscheiden.«

Mein Kopf schmerzt und pocht, wie an einem unbarmherzig schwülen Tag vor einem Gewitter.

Nachdem Rachel mir die Kontaktdaten ihrer Kollegin gegeben hat, lege ich auf und massiere die Stelle zwischen meinen Augen. Es scheint zu helfen, mich auf diesen Punkt zu konzentrieren, und das leichte Unbehagen, das ich bewusst herbeiführe, willentlich in Kauf zu nehmen. Ich denke an Connie, oder zumindest an meine letzte Erinnerung an sie und übertrage dieses Bild auf ein Krankenhausbett.

Ich spüre, dass mein Mitgefühl zunimmt, obwohl ich den Impuls verspüre, meine Emotionen zu unterdrücken und aus der Toilette zu verschwinden, ohne eine Szene zu machen. Ich stelle mir die Ähnlichkeiten zwischen ihrem jetzigen Zustand und dem Bild vor, das früher auf ihrem Nachttisch stand. Unser erstes gemeinsames Foto, aufgenommen, als sie vor fast fünfundzwanzig Jahren in einem anderen Krankenhausbett lag. Auch damals war sie allein – und gerade mal siebzehn.

Meine Gedanken kreisen um meine Mutter, bis sich eine unwillkommene Erinnerung nach oben drängt. Ich war vier Jahre alt und saß in einem leeren Schulbus, der bereits die zweite Runde durch meine Straße drehte. Da waren nur noch der Busfahrer und meine Kindergärtnerin, und ich erinnere mich, dass sie mich beide mit dem gleichen Gesichtsausdruck ansahen wie meine Mutter, als ich ein paar Tage zuvor von einem Baum gefallen war. Ich fragte mich, warum sie das taten – ich hatte mir doch gar nicht wehgetan.

»Hat Mommy nicht erzählt, was sie heute vorhat?«, wollte Miss Brown wissen.

»Nein«, antwortete mein kleines Ich.

»Kennst du die Telefonnummer deiner Grandma? Oder weißt du vielleicht, wo sie arbeitet?«

»Ich habe keine Großmutter. Ich habe einen Onkel, aber der lebt auf einem großen Boot.«

»Und dein … Dad? Kennst du den Namen deines Vaters, Spätzchen?« Miss Brown machte mich nervös. Ich wollte endlich zu meiner Mom. Vor allem, damit ich ihr meine Zeichnung zeigen und sie fragen konnte, ob ich auch einen Dad habe, so wie meine Freundin Sara. Saras Dad schien nett zu sein. Vielleicht, so hatte ich gedacht, könnte er auch mein Dad werden.

»Nee«, antwortete ich.

»Okay, in Ordnung. Ich denke, wir beide werden heute ein kleines Abenteuer erleben. Möchtest du gerne sehen, wo Miss Brown wohnt?«

»Sie haben einen Hund, oder?«, fragte ich.

»Äh … ja, habe ich.«

»Ich mag keine Hunde. Die stinken.«

»Wie wär’s dann, wenn wir ihn nach draußen schicken und wir beide drinnen spielen?«

Miss Brown nahm mich zwei Stunden lang mit zu sich nach Hause, bevor Child Protection Services eintraf und mich zu einem Notpflegeplatz brachte.

In meiner Akte – die ich zu meinem achtzehnten Geburtstag »geschenkt« bekam – las ich, dass die Polizei Connie ein paar Tage später aufspürte. Sie war high, betrunken und wütend, dass man sie gefunden hatte. Ich wurde ein Jahr lang von einer Pflegefamilie zur anderen gereicht, bis es meiner Mutter gelang, so weit wieder trocken zu werden, dass ich zu ihr zurückziehen konnte. Ich wusste, dass sie hart dafür gekämpft hatte. Betreuer, Sozialarbeiter und Lehrer – sie alle erzählten mir, wie sehr sich meine Mutter darum bemüht hatte, mich zurückzubekommen.

Ich verstand nie, warum sie mir das erzählten, als ob eine Fünfjährige dankbar sein sollte, bei ihrer eigenen Mutter zu sein. Als wäre ich eine Abstinenz-Medaille und kein Mensch.

Als Connie zehn Monate später wieder rückfällig wurde, war mein Kopf so voll mit erzwungener Dankbarkeit, dass ich mehr Mitleid mit ihr als mit mir selbst hatte. Man hätte mir sagen sollen, dass ich es nicht verdiene, drei Tage lang nichts als trockene Fruit Loops zu essen – aber das war nicht der Fall. Stattdessen war ich um ihretwillen traurig. Das bin ich immer noch.

Jetzt hat sie ein weiteres Kind in diesen Schlamassel hineingeworfen.

Entschlossenheit erfüllt meine Brust, und ich öffne die Augen, um in die mit Neonlicht erhellte Toilette und in meinen erwachsenen Körper zurückzukehren, der zittert, weil sich Wellen der Übelkeit in mir ausbreiten und mich eine Gänsehaut überzieht. Ich weiß, dass ich zu meiner Mutter gehen muss. Ich werde nicht zulassen, dass mein Geschwisterchen das Gleiche durchmacht wie ich. Das kann ich nicht.

Kapitel 2

Ich verlasse die Kabine und wasche mir die Hände. Als ich sicher bin, dass ich auch den letzten Rest öffentlicher Toilette von mir abgeschrubbt habe, spritze ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Die Wassertropfen laufen in den Ausschnitt meines T-Shirts, während ich mich über das Waschbecken beuge und mich mit festem Griff an beiden Seiten abstütze. Übergib dich bloß nicht in der Toilette eines Supermarkts. Ich betrachte mein Spiegelbild in dem trüben Glas, das über dem Waschbecken hängt.

Die Augen meiner Mutter blicken mich an. Tiefgrün mit bernsteinfarbenen Sprenkeln. Dichte, dunkle Wimpern und noch kräftigere Augenbrauen. Die Frauen in unserer Familie waren dafür gemacht, den Elementen zu trotzen, Kinder auf dem Rücken zu tragen, Hungersnöte zu überstehen – zu überleben. Starke Stirn, starke Nase, starker Körper, starkes Herz. Connie hat das auf jede meiner Geburtstagskarten geschrieben – in den Jahren, in denen sie sich daran erinnerte.

Ich fand es immer total durchgeknallt, so etwas zu schreiben, aber jetzt kann ich mich damit irgendwie anfreunden. Ich fühlte mich besser in meiner kurvig-weichen Figur, als ich erkannte, dass mein Körper sich so entwickelt hatte, dass er Gewicht und Stärke aushalten kann, weil er das alles überstehen musste.

Mein kastanienbraunes Haar ist viel zu lang geworden und fällt mir fast bis zu den Fingerspitzen, aber ich mag es so. Vor allem, weil meine Adoptivmutter es verabscheuen würde – es ist so unpraktisch. Ich binde es jetzt hoch, damit mein Hals atmen kann. Alles fühlt sich zu nah an meiner Haut an.

Vor der Toilette des Supermarkts gehen die Scharen von Einkaufenden ihrem Tagwerk nach. Durchsagen über den Deckenlautsprecher preisen ein Sonderangebot für Küchenpapier an. Das Piepen der Kassensysteme ist gleichmäßig und durchdringend. Das Lächeln der Kassiererinnen aufgesetzt und höflich. Eine Frau löst einen Gutschein für Katzenstreu ein und erhält ganze zwanzig Cent Rabatt. Für alle anderen hat sich die Welt nicht auf den Kopf gestellt.

Ich lasse meinen Einkaufswagen stehen und nehme mir vor, diesen Laden nie wieder zu betreten, für den Fall, dass ich dabei beobachtet wurde. Im Wagen liegen immerhin Tiefkühlprodukte.

Als ich gehe, sehe ich, wie eine Familie den Laden betritt. Zwei Eltern, zwei Kinder. Sie kichern miteinander. Der Vater schneidet eine Grimasse für das kleine Mädchen, das sich am Ende des Wagens festklammert. Ich schlucke den Groll hinunter, der mir die Kehle hinaufzubrennen droht und sich in Tränen verwandeln könnte. Ich beneide sie zutiefst.

Endlich draußen lehne ich mich an die Betonwand des Gebäudes und atme die dringend benötigte milde Juniluft ein. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, bestand meine To-do-Liste daraus, Lebensmittel einzukaufen, eine von meinem Vater empfohlene Doku anzusehen und mich vielleicht so weit zu betrinken, dass ich dazu bereit bin, eine weitere Dating-App runterzuladen. Jetzt gilt es, größere Dinge zu bewältigen.

Ich hole mein Handy heraus, um Rachels Kollegin anzurufen.

»Hallo, hier ist Odette.«

»Hallo, Odette, hier ist Chloe, Connies Tochter.«

»O ja«, ruft Odette aus. »Hallo, Liebes, schön, von dir zu hören.« Ihr Ton ist so warm, dass sich Schmerz in meiner Brust zusammenballt. Der Wunsch, von ihr getröstet zu werden, wird von meinem Drang übertroffen, diesen Tag mit Höchstgeschwindigkeit voranzutreiben. Ich darf nicht innehalten, muss in Bewegung bleiben.

»Können Sie mir sagen, wo Connie ist und ob ich sie sehen darf?«

»Natürlich. Ist das eine Handynummer? Dann schicke ich dir die Details am besten per SMS. Ist das in Ordnung?«

»Das wäre klasse, danke.«

»Okay, Liebes, bis bald«, sagt Odette sanft.

Ich kopiere die Adresse des Krankenhauses aus Odettes Nachricht und füge sie in das Navi auf meinem Handy ein. Ich werde auf gar keinen Fall für eine Taxifahrt quer durch die Stadt bezahlen, aber ich habe auch kein Kleingeld für den Bus. Ich würde ja wieder reingehen, um den Geldautomaten zu benutzen, doch womöglich warten die dort schon auf die Besitzerin des verlassenen Einkaufswagens oder fangen an, Fahndungsplakate aufzuhängen. Das ist also keine Option.

Da ist allerdings noch mein erloschenes Studententicket für den Bus, das ich von meiner Alma Mater bekommen habe. Mein Abschluss ist erst einen Monat her. Das muss doch zu etwas nütze sein. Vielleicht ist das Ticket so etwas wie ein abgelaufener Joghurt, den man noch essen kann, wenn man zu pleite ist, um sich einen neuen zu kaufen – und das bin ich.

Der Busfahrer winkt mich durch, ohne das Kleingedruckte zu lesen – Gott sei Dank –, und ich setze mich nach hinten ans Fenster. Ich verdränge die Gedanken daran, wohin ich fahre, und hoffe, dass ich nicht auch noch »in öffentlichen Verkehrsmitteln geweint« zu meinen heutigen Errungenschaften zählen muss.

Die Fahrt geht viel zu schnell vorbei. Die hinteren Türen öffnen sich und geben den Blick frei auf eine überfüllte Haltestelle voller Menschen in Kitteln, die sich darum drängen, einzusteigen. Ich bahne mir einen Weg durch sie hindurch und gehe die Rampe zum Besuchereingang des Krankenhauses hinauf.

Als ich in den leeren Aufzug steige, dämmert mir, dass ich bis vor neunzig Minuten schon seit ein paar Wochen nicht mehr an Connie gedacht habe. Nicht seit dem Muttertag. Die Schuldgefühle kommen in einer unerwarteten und tsunamigroßen Welle.

Ohne innezuhalten suche ich hektisch die Knöpfe an der Wand ab und presse den Notfallknopf. Der Aufzug hält sofort an. Ich lege mir die Hände in den Nacken und drücke mit den Unterarmen gegen die Brust – so wie es mir meine Adoptiveltern beigebracht haben, wenn ich unter Angstzuständen litt oder, wie sie es liebevoll nannten, mir die Nerven flatterten.

Ich habe Connie seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mal, ob sie noch lebt, obwohl ich immer vermutet habe, dass ich es spüre, falls sie sterben würde. Was soll ich zu ihr sagen? Wie soll ich sie nennen? Hätte ich zuerst im Souvenirladen in der Lobby vorbeischauen sollen? Besorgt man Blumen für die frischgebackene Mutter, die allein wieder entlassen wird?

»Hallo, stimmt etwas nicht?« Eine gedämpfte Männerstimme ertönt aus dem Lautsprecher des Aufzugs. Mist.

»O nein, tut mir leid, ich habe aus Versehen den Notfallknopf gedrückt«, stottere ich.

»Kein Problem.« Der Aufzug surrt und springt wieder an.

Zwei Etagen später steige ich aus und folge den violetten Pfeilen auf dem Boden zur Entbindungsstation, wie Odette es mir gesagt hat. Vor dem Eingang der verschlossenen Doppeltüren hängt ein Telefon an der Wand. Auf einem Aufkleber daneben steht: »Informieren Sie bitte das Krankenhauspersonal, wen Sie besuchen wollen, und warten Sie, bis die Türen geöffnet werden.« Ich nehme den Hörer ab, und es bimmelt ein paarmal, bevor eine etwas mürrisch klingende Frau abnimmt.

»Hallo. Ich möchte zu Constance Walden.« Ich habe meinen Vor-Adoptions-Nachnamen schon lange nicht mehr laut ausgesprochen.

»Einen Moment, bitte.« Es klickt in der Leitung, und die Türen öffnen sich langsam mit einem Summen. Ich gehe hinein und nicke der Krankenschwester an der Rezeption zu. Sie blickt nur kurz auf, während sie über ihre Schulter in Richtung Connies Zimmer zeigt.

»Am Ende des Flurs auf der linken Seite«, flötet eine andere, freundlichere Krankenschwester von hinten und schenkt mir ein mitfühlendes Lächeln.

»Danke.« Um mich aufrecht zu halten, müssen sich meine Füße schneller bewegen, als meine Ängste wachsen können.

Ich klopfe dreimal und verlagere mein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, bevor eine hochgewachsene Frau heraustritt. Sie ist wahrscheinlich Mitte sechzig, von Kopf bis Fuß in Lila gekleidet und hat Dreadlocks, die ihr bis über die Schultern reichen. Sie hat braune Haut, auf ihren Wangen liegt Rouge, und mit ihren freundlichen Augen mustert sie mich anerkennend von oben bis unten.

»Oh, Miss Chloe … sieh dich nur an.« Sie verschränkt ihre Hände vor dem Gesicht. »Du erinnerst dich sicher nicht an mich, aber ich kenne deine Mutter schon sehr lange. Wir haben uns getroffen, als du erst fünf Jahre alt warst.« Sie streckt mir eine Hand entgegen, die ich bereitwillig ergreife. »Es ist so schön, dich wiederzusehen, meine Liebe. Auch wenn ich wünschte, es wäre unter anderen Umständen.« Wir lassen beide los.

Ich erinnere mich an sie, zumindest an ihre freundlichen Augen, und fühle mich dadurch ein bisschen sicherer. »Es ist schön, Sie wiederzusehen, Odette.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln, und sie legt mir eine Hand auf die Schulter, die tröstende Berührung treibt mir fast die Tränen in die Augen. Aber ich kann mich zusammenreißen.

»Wie geht es dir denn so?«

»Verrückter Morgen.« Trotz meiner Bemühungen klingt meine Stimme absolut nicht locker.

»Hmm, das kann ich mir vorstellen«, sagt sie. »Nun, Liebes, ich bin jetzt hier, um die Freundin deiner Mama zu sein. Ist es okay, wenn ich sie deine Mama nenne?«

Ich zucke mit den Schultern, aber bevor ich etwas sagen kann, fährt sie fort: »Connie und ich sind über die Jahre in Kontakt geblieben … immer dann, wenn es ihr gut geht. Ich habe sie bei Rehabilitationsprogrammen, einer Selbsthilfegruppe und so weiter unterstützt. Meistens versuche ich, ein offenes Ohr für sie zu haben. Als sie mich gestern Abend hierherbat, hatte ich seit zwei Jahren nichts mehr von ihr gehört. Das Krankenhauspersonal war alles andere als freundlich zu ihr. Sie hatte das Baby noch nicht einmal gesehen, bevor ich heute Morgen hier ankam. Connie …«

Sie hört auf zu sprechen, atmet aus und reibt sich mit der geschlossenen Faust das Auge. »Connie war in der Notaufnahme und klagte über Bauchschmerzen. Sie war betrunken. Man stellte fest, dass sie in den Wehen lag, und führte einen Kaiserschnitt durch. Sie wusste nicht, dass sie schwanger war.« Odettes Gesicht wird ernst. »Ich bin zwar Sozialarbeiterin, doch wenn ich durch diese Tür trete, komme ich zuerst als Connies Freundin. Ich möchte klarstellen, meine Liebe, dass ich weiß, dass sie viele Fehler gemacht hat. Ich weiß, dass du sehr darunter leiden musstest. Aber sie macht eine harte Zeit durch, und wir müssen so mitfühlend sein, wie es uns im Moment möglich ist.«

Schuldgefühle umschlingen mein Herz, und es schlägt ein wenig schneller. »Verstanden.« Ich schlucke schwer.

»Okay, Liebes. Bist du bereit reinzugehen?«

Ich zögere, die Frage zu stellen, aber ich muss es erfahren, bevor ich mich vom Fleck bewege. »Ist … ist das Baby da drin?«

»Nein. Sie ist auf der Frühchenstation. Ihr geht es den Umständen entsprechend.«

Ich habe eine Schwester. »Kann ich sie sehen?«, frage ich beklommen. »Später?«

Odette runzelt die Stirn und nickt ein paarmal. »Natürlich, Liebes.«

Ich presse den Mund zu einer schmalen Linie zusammen, stelle mich aufrecht hin und atme tief ein. »Okay. Ich bin bereit.«

Kapitel 3

»Miss Connie? Hier ist jemand für dich …« Odette zieht den Vorhang zurück, der um das Krankenhausbett in dem ansonsten leeren Zimmer gespannt ist. »Chloe ist zu Besuch.«

Blinzelnd betrachte ich die Person, die vor mir liegt. Diese Frau hat fast keine Ähnlichkeit mit der Mutter, an die ich mich erinnere. Connies Gesicht ist hohlwangig, die Haut unter ihren Augen nahezu schwarz. Ihre Lippen sind rissig und trocken, und das Haar ist nicht mehr dunkelbraun wie meines, sondern blond gebleicht und ausgefranst.

Hätte ich sie auf der Straße gesehen, hätte ich keinen zweiten Blick verschwendet. Vielleicht ist das sogar schon vorgekommen. Eine Träne kullert über meine Wange, aber ich wische sie weg, bevor Odette oder Connie sie sehen.

»Hallo …« Mir fällt ehrlich gesagt kein anderes Wort ein, das ich sagen könnte.

Connie mustert mich von oben bis unten, ihre Miene bleibt neutral, und das lässt mich auf einen halben Meter zusammenschrumpfen. Selbst jetzt, wenn sie so aussieht, sehne ich mich immer noch nach ihrer Anerkennung.

»Du bist wirklich gekommen.« Ihre Stimme ist vertrauter als ihr Gesicht, klingt aber schroff. Sie wischt sich die Nase mit der Rückseite ihres Unterarms ab.

»Ja, bin ich.« Ich konzentriere meine ganze Energie darauf, meinen Tonfall und den Gesichtsausdruck neutral zu halten.

»Okay … gut.« Connie klingt gereizt. Das fängt ja gut an.

Ich schaue zu Odette, und sie versteht mein stummes Stichwort.

»Connie … Chloe hat aus reiner Herzensgüte zugestimmt, dich zu besuchen. Wir haben darüber gesprochen, meine Liebe. Ich weiß, dass du ihr dankbar bist, dass sie gekommen ist.«

Die Frau im Bett nickt, und ihr Blick huscht zwischen Odette und mir hin und her. Ihre Bewegungen werden dynamischer, als die Emotionen im Raum eine unvorhersehbare Intensität annehmen.

»Das ist also der Teil, ja? Der Teil, in dem ihr euch gegen mich verbündet? Mich verspottet? Mich abserviert? Tja, meine Liebe …«, sie spuckt diese zwei Worte zurück zu Odette, »… vergiss nicht, dass ich sie gemacht habe.« Sie winkt abfällig in meine Richtung. »Ich weiß, wie man mit ihr spricht.«

»Du wolltest, dass ich komme?« Ich stelle mich vor Odette und schirme sie ab, so gut ich kann, obwohl ich ihre breiten Schultern und ihre kräftige Gestalt kaum verdecken kann.

»Ja …« Sie lehnt sich zurück, um ihren Körper zu beruhigen, aber ihre Augen bleiben wild. »Ich … ich wusste es nicht.« Sie schaut auf ihren Schoß und knetet ihre Finger. »Ich wusste nicht, dass ich schwanger war. Ich wusste nicht … Ich hätte es nicht noch einmal getan.«

»Aber jetzt ist es trotzdem passiert.« Die harsche Antwort entfährt mir, bevor ich an Odettes mahnende Worte denken kann. Connies Gesicht verzieht sich, sie sieht aus wie ein gescholtenes Kind. Wie kann jemand, der körperlich so verbraucht ist, so jung aussehen?

»Ja, ist es.« Der Raum wird ruhiger, die Spannung lässt nach. Odette gleitet zu den Stühlen hinüber, die neben dem Bett stehen, und gibt mir ein Zeichen, mich zu ihr zu setzen. Und das tue ich.

»Warum erzählst du Chloe nicht, wieso du sie hergebeten hast?« Connie sieht nicht auf, schüttelt aber den Kopf. »Connie.« Odette greift nach ihrer Hand. »Sie ist gekommen … jetzt bist du dran.«

»Chloe … Baby …« Die Stimme meiner Mutter wechselt zu einem Tonfall, an den ich mich erinnere. »Es tut mir … Es tut mir so leid.« Ihre Lippen zittern, doch es kommen keine Tränen.

Ich nicke und hebe vorsichtig die Hand, bevor ich mich entscheide, wo ich sie am sichersten platzieren kann. Ich wähle ihr Knie, das von einem dünnen Krankenhauslaken bedeckt ist.

»Ich will nicht, dass sie das Gleiche durchmacht wie du. Ich könnte nicht damit leben, wenn …«

Odette unterbricht sie: »Lass uns versuchen, alle Erwartungen maßvoll und frei von Schuldgefühlen zu halten.« Sie sieht Connie an und hebt mahnend eine Augenbraue.

»Ich möchte, dass du das Baby nimmst, bis ich wieder clean bin … Ich weiß, du bist noch so jung, aber …« Sie blickt zu mir auf, mit Tränen in den Augen. »Du bist du. Du bist viel verantwortungsbewusster, als ich es je gewesen bin.«

Ich lehne mich im Stuhl zurück und lege meine Hand jetzt auf mein eigenes Knie. »Weil ich es sein musste.«

»Ja, kann schon sein«, flüstert sie.

Ich schaue zu Odette, die mir aufmunternd zunickt, obwohl sie keine Ahnung hat, was ich sagen will. Ich richte mich auf und schaukle hin und her, bis mich die Bewegung genug beruhigt, um zu sprechen. »Ich mache es. Aber nur, wenn du versprichst, dass du das Sorgerecht komplett aufgibst.« Ich drehe mich zu Odette. »Das hat Rachel so am Telefon gesagt.«

Odette verzieht den Mund.

Ich lecke mir über die Lippen, bevor ich weiterspreche. »Ich mache es, wenn es überhaupt möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es darf … aber du wirst das Sorgerecht nicht wiederbekommen. Du kannst sie besuchen, wenn du clean bist. Du kannst sie dann oft sehen, nur … sie wird nicht bei dir leben. Niemals. Hast du das verstanden?« Meine Stimme wird bei der letzten Frage lauter, und ich bereue es sofort.

Connie wischt sich eine einzelne Träne weg, aber in ihrer Miene zeigt sich eher Akzeptanz als Schmerz.

Ich gehe in die Defensive. »Vielleicht lassen sie mich nicht. Ich weiß nicht … Ich bin gerade erst fertig mit der Uni. Ich habe einen Haufen Studiendarlehen und mich erst vor weniger als einem Monat selbstständig gemacht. Ich lebe im Moment allein. Ich kann nicht umziehen … nach Hause.« Ich brauche nicht hinzuzufügen, dass meine Adoptiveltern das Land verlassen haben und wir kaum noch miteinander sprechen.

Odette meldet sich zu Wort. »Aber wir schätzen deine Bereitschaft, es zu versuchen.«

Ich schenke ihr ein unbeholfenes, aber anerkennendes Lächeln. Dann schaue ich wieder zu Connie und beobachte sie einen Moment lang, während sich mein Herz mit Sorge füllt. »Ich hoffe wirklich, dass sich die Dinge für dich zum Guten wenden.«

Sie müht sich ab, Odettes Hand fester zu umklammern. »Ich auch«, flüstert Connie.

Wir sitzen in betretenem Schweigen da, bis Odette aufsteht und sich anmutig zu mir dreht. »Chloe, möchtest du deine Schwester kennenlernen?«

Mit einem Nicken richte ich mich auf, trete um die Lehne meines Stuhls herum, um mich neben Odette zu stellen. Und ich beschließe, Connie ein Abschiedsgeschenk zu machen. »War schön, dich zu sehen, Mom.«

Sie greift nach meiner Hand, und ich berühre sanft ihren Handrücken, bevor ich mich anspanne und weggehe.

»Mach’s gut.«

Ich folge Odette in den Flur. Nachdem sie die Tür geschlossen hat, legt sie mir die Hand auf den Rücken. Ich schaue ausdruckslos zu den weißen Wänden mit den Metallpaneelen auf der anderen Seite des Flurs, während sie mich mit kräftiger Hand tätschelt. »Keine Eile, Liebes.«

Ich lächle Odette hinter mir schwach zu. Sie fährt mit ihren beruhigenden Bewegungen fort, während ich zu Atem komme und meinen Kiefer entspanne.

Wer ist diese Frau?

Ob trocken oder nicht, meine Mutter hat immer wie sie selbst ausgesehen – warm, vertraut, wie ich. Jetzt bin ich vielleicht die einzige Version meiner Mutter, die es auf dieser Welt noch gibt. Inzwischen ist sie eine Fremde, in jeglicher Hinsicht. Eine Fremde, für die mein Herz bricht. Eine Fremde, nach deren Anerkennung und Liebe ich mich noch immer sehne … mich aber mit Vertrauen zufriedengeben muss. Das Vertrauen, das sie mir schenkt, damit ich mich um meine Schwester kümmere.

Kapitel 4

Odette führt mich an den Aufzügen vorbei zurück zur Frühchenstation. Schließlich kommen wir an einem weiteren Durchgang mit einer Videokamera über der Tür an. Wer auch immer uns beobachtet, muss bemerkt haben, dass Odette einen Besucherausweis um den Hals trägt, denn die Türen gleiten auf, bevor sie nach dem Telefon an der Wand greifen kann. Sie winkt höflich in Richtung Schwesternzimmer, als wir daran vorbeigehen und einen schwach beleuchteten Flur betreten. Ich fühle mich hier fehl am Platz, als würde ich mich in das Leben eines fremden Menschen hineindrängen. Ich bemühe mich, nicht in die Zimmer der anderen Familien zu schauen. Zum Glück geht Odette so energisch voraus, sonst würde ich mich womöglich umdrehen und wegrennen.

Odette wird langsamer, als sie sich dem Ende des Flurs nähert. Ein Mann im blauen Kittel – wie ihn auch die Krankenschwestern an der Rezeption tragen – sitzt an einem Computer in einer Nische außerhalb des Raumes. Er blickt durch ein großes Fenster von einem der vielen Privatzimmer. Von unserem Platz auf dem Flur aus kann ich durch das Fenster einen Inkubator erkennen, über dem ein Doppelmonitor angebracht ist. Odette räuspert sich, und der Krankenpfleger wendet uns seine Aufmerksamkeit zu, während er den Computer ausschaltet, an dem er gerade getippt hat. Er steht auf und reicht erst Odette und dann mir die Hand.

»Hallo. Ich bin Calvin. Ich kümmere mich heute Nachmittag um Baby Walden. Ich werde bis sieben Uhr hier sein.« Calvin ist ein paar Zentimeter größer als ich und hat olivfarbene Haut, dunkle Haare und Augen. Er erinnert mich an einen klassischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, von eher kleiner Statur, aber kräftigem Aussehen mit prallen Oberkörpermuskeln, breitem Stand und einer Haartolle.

»Hallo, Calvin, das hier ist Chloe, die ältere Schwester des kleinen Mädchens, und ich bin Odette von den CPS.«

Etwas piept, und ich drehe mich um, schaue auf die Monitore und versuche zu verstehen, was das bedeutet.

»Freut mich, Sie beide kennenzulernen.« Calvin stellt sich neben mich und zeigt auf das Fenster. »Die oberste Reihe ist ihre Herzfrequenz, die mittlere ihr Sauerstoffgehalt und die letzte die Zufuhr der Ernährungssonde.«

Ich nicke. Der andere Bildschirm ist ein Überwachungsmonitor, auf dem meine Schwester live zu sehen ist. Meine Schwester.

»Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht. Es kann wirklich beängstigend sein. Es gibt eine Menge Pieptöne, Alarme und Kabel, aber das sieht alles viel schlimmer aus, als es ist.«

Ich lächle ihn durch den Schleier meiner Überreizung hindurch an. Offensichtlich hat er diese Ansprache schon Tausende Male zum Besten gegeben, doch ich ertappe mich dabei, wie ich mich an den Anblick gewöhne. Ich kann die Umrisse des Babys kaum ausmachen, unter all den Drähten, Verbänden und Umschlägen.

»Lass uns reingehen.« Odette greift nach der Glasschiebetür.

»Wie heißt sie?«, platzte ich heraus.

Odette öffnet die Tür, ohne langsamer zu werden, und lotst mich mit einer ruhigen Hand auf meinem Rücken hindurch. »Sie hat noch keinen Namen.«

Ich gehe hinüber und schaue auf den Inkubator. Ihr winziger Körper ist fast durchscheinend. Sie hat ein Kontrollgerät an ihrem rechten Füßchen, das unter einer Decke hervorlugt.

»Was für süße kleine Zehen! O mein Gott«, gurrt Odette hinter mir.

Ich stimme ihr zu, sage aber nichts und trete nicht näher. Ich wusste nicht, dass Menschen so klein sein können. Ich habe Angst, sie könnte zerbrechen, wenn ich sie nur ansehe. Ein Signal ertönt, und Calvin kommt herein.

»Sieht aus, als wäre da jemand etwas zu aufgeregt, seine Schwester zu treffen.« Er öffnet den Inkubator, dreht sie um und reibt ihr mit einer – wie ich finde – viel zu schroffen Bewegung den Rücken. Ich schaue auf die Bildschirme; die oberste Zeile blinkt im Rhythmus des schrillen Alarms.

Eine andere Krankenschwester taucht auf, als das Alarmsignal weiter schrillt. »Hey, könnten Sie bitte kurz rausgehen?« Sie sieht mich an, bevor sie fortfährt: »Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass Sie sich einen Besucherausweis besorgen? Die Kleine braucht gerade etwas extra Versorgung.« Sie wirft einen Blick auf den Monitor und dann wieder auf uns. »Und wir brauchen hier drin mehr Personal.« Sie bugsiert uns eilig zur Tür hinaus, und ich recke den Hals, um zurück zu Calvin zu schauen.

Die Krankenschwester führt uns zum anderen Ende des Flurs, zu einem Stehpult auf Rädern.

»Sie wird doch wieder gesund, oder?«, frage ich, als drei Pflegekräfte an uns vorbeilaufen und einen Wagen vor sich herschieben.

»Bis jetzt hat sie sich wacker geschlagen. Ihr Herz macht größere Probleme, als wir ursprünglich gedacht haben, aber sie ist stark, und ansonsten geht es ihr gut.« Sie wedelt mit der Hand hin und her und versucht, meine Aufmerksamkeit zu erregen, während ich mich im Flur umschaue. »Hey … da drin hat sie ein tolles Team. Sie ist in guten Händen.«

Ich nicke, doch mein Herz klopft so laut, dass es mit dem schnelleren Rhythmus des piepsenden Monitors im Zimmer konkurriert.

»Sie sind die große Schwester, richtig?«, fragt mich die Pflegerin.

»Ja.« Ich glaube, dass ich antworte, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.

»Wunderbar … und Sie wollen eine Verwandtenadoption beantragen?«

»Ja.« Ich kann nur raten, was sie sagt, denn ich verstehe kaum etwas. Als ich aufwuchs, nannten meine Adoptiveltern es »selektives Hören«, ich kann es nicht beeinflussen. Wenn ich angespannt und ängstlich bin, ist es, als hätte ich mir Ohrenschützer aufgesetzt, und alle Stimmen scheinen zu verstummen.

»Wie schön. Wenn das so ist, müssen Sie noch einige Formulare für mich ausfüllen. Angefangen bei der familiären Krankengeschichte und so weiter.«

Odette umfasst meine Hand mit ihren beiden. »Wir versuchen unser Bestes, aber wir haben nicht viele Informationen zur Vorgeschichte der Mutter. Väterlicherseits gibt es gar nichts.«

Die Krankenschwester zieht eine Grimasse. »Aha, na dann. Okay.« Sie übergibt Odette einen Aktenordner.

Ich bemerke, dass das Signal des Monitors nicht mehr ertönt. Daraufhin drehe ich mich um und sehe, wie alle Mitarbeiter außer Calvin den Raum verlassen. Calvin winkt, dass wir wieder reinkommen sollen, und ich atme tief durch, während ich auf die Tür zuhaste.

»Alles klar! Also!« Calvin klatscht einmal in die Hände. Er steht gerade und doch entspannt – selbstbewusst und nahbar. »Sie hat die neuen Medikamente gut vertragen – ein bisschen zu gut. Wir haben sie besser eingestellt, und jetzt sollten wir in der Lage sein, weitere Tachykardien zu vermeiden. Kein Grund zur Sorge. Sie ist ein tapferes kleines Mädchen.«

Meine Schultern sacken nach unten – sie sind viel schwerer als heute Morgen.

»Ansonsten schlägt sie sich fantastisch. Mal abgesehen davon, dass sie bei der Entwicklung der Lunge und der Gewichtszunahme Nachholbedarf hat, was bei Frühchen normal ist, gibt es nichts Auffälliges zu berichten.«

Ich stemme meine Fußballen in die Schuhe und reibe sie tiefer hinein, um mich wieder in diesem Raum zu verankern. Ich hatte noch nie zuvor solche Angst.

»Ich bin draußen, wenn Sie mich brauchen.« Calvin wäscht sich die Hände, entledigt sich seines Kittels und setzt sich an den Schreibtisch am Fenster, von dem aus ich ihn nicht sehen kann. Ich lasse mich in den Sessel neben meiner Schwester fallen.

»Was für ein Tag …« Odettes Stimme ist sanft, während sie liebevoll in den Inkubator blickt.

»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.« Ich lasse die Stirn in meine Hände sinken.

»Gibt es jemanden, den du vielleicht anrufen möchtest? Das ist ja ganz schön viel auf einmal.«

»Nein.« Das erinnert mich nur daran, wie einsam ich geworden bin. Meine Mitbewohnerinnen an der Uni sind nach dem Abschluss ausgezogen und haben mir eine große (aber zum Glück mietpreisgebundene) Wohnung überlassen. Meine Adoptiveltern sind nach Barcelona ausgewandert, um sich um meine alternde Abuela zu kümmern, und der Typ, mit dem ich zusammen war, hat mich vor ein paar Wochen geghostet. Zu allem Überfluss arbeite ich auch noch freiberuflich, habe also keine Kolleginnen und Kollegen.

Der Plan war, nach dem Abschluss ein neues Leben zu beginnen. Ich hatte viele Pläne, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie ich anfangen sollte. Wie in einer Sitcom wollte ich Freunde finden, die zu meiner Familie werden würden, und mit ihnen meine Mittzwanziger verbringen. Ich wollte eine neue WG gründen. Ich wollte ihnen dieses Mal alles erzählen, ehrlich sein, aufrichtig sein. Ich wollte die Liebe finden.

»Gut, darf ich dir dann Gesellschaft leisten?« Odette setzt sich neben mich in den anderen Sessel. Der, der hier für den zweiten Elternteil aufgestellt wurde, schätze ich. Ich schaue auf das Zustellbett in der Ecke des Zimmers – soll ich hier schlafen? Dann spähe ich zu meiner Schwester. Würde sie es merken, dass sie allein ist?

Odette bricht das Schweigen. »Ich denke, wir fangen damit an, diesem süßen Baby einen Namen zu geben.«

»Soll … soll ich das machen?«, stammle ich.

»Genau das will Connie. Sie denkt, es wäre am besten so.«

Ich habe keine Energie, um zu psychoanalysieren, wieso Connie sich nicht einmal die Mühe macht, einen Namen für sie auszusuchen. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich aber auch auf die Aufgabe.

Ich stehe auf und nähere mich langsam dem Inkubator. In dem ganzen Trubel hat sich ihr fliederfarbenes Mützchen leicht nach hinten verschoben, und ich kann mehr von ihrem kleinen Gesicht erkennen. Ihr Name kommt mir sofort in den Sinn, als würde ihre Seele zu meiner eigenen sprechen. »Willow.«

»Mmmh. Das gefällt mir.« Odette steht auf und stellt sich neben mich.

»Meine Abuela hat mir immer dieses Lied vorgespielt, Little Willow. Ich glaube, Paul McCartney hat es geschrieben.«

»Dann heißt sie Willow.« Odettes Lächeln ist so warm. Sie hat wirklich den richtigen Beruf gewählt. Ein Lächeln wie dieses ist Menschen gewidmet, die in einer Lebenskrise stecken.

»Soll sie Connies Nachnamen tragen? Oder meinen?«

»Ich würde sagen, dass Connies Nachname so lange bleibt, bis das mit dem Sorgerecht geklärt ist. Danach liegt die Entscheidung bei dir.«

»Klar.« Ich schniefe in meinen Ärmel.

Sie werden sie mir auf keinen Fall überlassen. Will ich sie überhaupt? Ihre kleine Hand zuckt. Ja, natürlich, ich will sie. Behutsam streiche ich über ihre Fingerspitzen. Die Art, wie sich ihre Hand um meinen kleinen Finger schlingt, beflügelt mich. »Was kommt als Nächstes?«

»Wir vereinbaren einen Termin für dich mit Rachel. Sie wird Willows Betreuerin sein. Dann beginnen wir mit dem Bewerbungsverfahren. Man wird dein Zuhause und deine Finanzen prüfen, ein psychologisches Gutachten erstellen und solche Dinge.«

»Bei Ihnen hört sich das so einfach an.« Mein Brustkorb dehnt sich mit einem Atemzug, der nichts zur Beruhigung beiträgt, übermäßig weit aus.

»O Liebes, es ist nicht einfach. Nicht im Geringsten. Aber du hast mich, Rachel und ein ganzes Team von Leuten hinter dir, die es dir und Willow möglichst leicht machen wollen.«

Ich nicke wiederholt und versuche, mich davon zu überzeugen, dass ich damit einverstanden bin, doch es gelingt mir nicht.

Der ganze Schock des heutigen Tages jagt durch meinen Körper und klettert meine Kehle hoch. Ein dumpfes Schluchzen bricht aus mir heraus, dann noch eins und noch eins. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Odette reibt mir den Rücken, während ich mich im Stuhl nach vorne beuge.

»Chloe, wenn es das ist, was du willst, kannst du es schaffen. Du wirst es hinkriegen. Aber wenn es zu viel ist, wenn du nicht bereit dafür bist …«

»Ich kann sie nicht allein lassen. Ich kann nicht«, unterbreche ich und heule immer noch.

»Okay, sehr gut, okay. Dann geben wir unser Bestes.«

Kapitel 5

»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht …«

»Nichts Neues also«, unterbreche ich Rachel, die mir gegenüber in ihrer Büronische sitzt – sie ist nur eine von dreißig in diesem großen Raum.

Als ich das erste Mal hierherkam, erfuhr ich, dass jede Sozialarbeiterin sich etwa um zwanzig Kinder kümmert. Es gibt insgesamt drei Stockwerke mit Räumen wie diesem. Das sind eine Menge Kinder. Eine ganze Menge.

Rachels Schreibtisch ist übersät mit Aktenordnern, Post-it-Zetteln und Einwegkaffeebechern. Sie hat ein professionelles Äußeres, aber ihre Persönlichkeit bahnt sich ab und zu durch ein kleines Grinsen, ein Räuspern und ein gedämpftes Lachen ihren Weg nach draußen.

»Ihre Wohnung wurde als geeignet für die Vormundschaft befunden, und Sie haben sowohl das psychologische Gutachten als auch die übrigen Tests bestanden …«, ein deutliches Aber ist zu erahnen, »allerdings« – okay, nah dran – »sind wir immer noch in Sorge wegen Ihres Einkommens und Ihrer finanziellen Situation. Wir können nicht sicher sein, dass Sie in der Lage sein werden, Miete und Rechnungen zu bezahlen, wenn Willow in Ihre Obhut gegeben wird.«

Ich streiche mein Kleid glatt und zupfe an dem Stoff auf meinem Schoß. »Aber seit meinem Abschluss habe ich immer Arbeit gefunden, um alle meine Rechnungen zu begleichen, Geld auf die Seite zu legen und meine Kredite abzubezahlen.« Die Arbeit als Grafikdesignerin wird zum Glück gut bezahlt, wenn man denn Jobs ergattern kann.

»Richtig, und wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen. Doch wir haben nicht genügend Belege dafür, dass das so weitergeht, und Sie verfügen derzeit über keine ausreichenden Ersparnisse, auf die Sie zurückgreifen könnten. Außerdem müssten Sie, wenn Willow bei Ihnen untergebracht werden sollte, entweder Ihre Arbeitszeit verkürzen oder eine Kinderbetreuung organisieren, was sehr kostspielig sein kann.«

Ich weiß, dass es Rachel keinen Spaß macht, mir diese Nachricht zu überbringen; ihr Gesicht verrät, dass sie sich lieber in ein Loch verkriechen würde. So oder so, ich kann nicht anders, als zu spüren, wie sich Ärger zwischen uns zusammenbraut.

Ich beiße mir auf die Wange, mit schmalen Augen starre ich auf die Kante von Rachels Schreibtisch, wo ein gekautes Stück Kaugummi klebt. »Das war’s also für mich? Keine Chance?« Meine Nasenspitze und meine Augen beginnen zu brennen, kündigen Tränen an. Ich entscheide mich, sie nicht zu unterdrücken. Ich habe nicht die Kraft dazu.

»Nein. Ich habe auch gesagt, dass es eine gute Nachricht gibt, schon vergessen?« Hektisch blinzelnd sehe ich Rachel an und signalisiere ihr so, dass sie fortfahren soll. »Wir haben dieses neue Programm, eine Initiative … TeamUp.« Ihre Lippen zucken mit einem Anflug von Begeisterung.

Meine Gedanken wandern zu denjenigen, die für das Marketing von den CPS verantwortlich sind. Was für ein armseliger Auftritt. Jedes Programm, das ich als Kind mitgemacht habe, hatte furchtbare Namen. »Found Children – Findelkinder«, mein absoluter Negativ-Favorit, war eine Selbsthilfegruppe für adoptierte Kinder.

»TeamUp? So wie ›ein Team bilden‹?« Ich ziehe vielsagend eine Augenbraue hoch, um meine Skepsis zu zeigen.

»Genau, TeamUp.« Rachel öffnet eine Schreibtischschublade und holt eine Broschüre mit einem Design heraus, das noch schlimmer ist als der Name. Ich greife trotzdem zu.

»Das Programm wurde entwickelt, um potenzielle Vormunde zusammenzubringen, die gegenseitig voneinander profitieren können. Beide Mitglieder sind entweder geeignete Pflegeeltern oder passende betreuende Angehörige. Alle Teilnehmenden hätten die Bewertungen mit links bestanden, gäbe es da nicht einen kritischen Umstand wie die Wohnsituation oder das Einkommen. In Ihrem Fall könnten Sie einen wunderbaren Beitrag zur Unterkunft leisten. Eine Dreizimmerwohnung in einem barrierefreien Gebäude ist wirklich großartig. Jemand, der eine feste Arbeit und ein beständiges Einkommen hat, wäre in Ihrem speziellen Fall ein geeigneter Gegenpart.«