Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

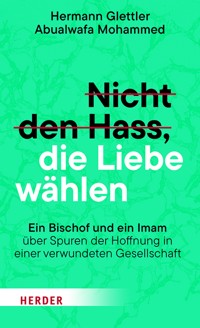

Unsere Gesellschaft wird zunehmend härter – menschliche Begegnungen weichen Ausgrenzungen, und soziale, religiöse und milieubedingte Konflikte nehmen zu. Das Miteinander der Religionen war selten so angespannt wie heute. Während einige Hetze und Gewalt verbreiten, verschließen andere die Augen vor realen Problemen. Abualwafa Mohammed, Sohn eines ägyptischen Sufi-Meisters, Hochschullehrer und Religionspädagoge in Wien, sowie Bischof Hermann Glettler aus Innsbruck, wurden selbst schon angefeindet und wissen, welchen Schaden Hass anrichten kann. Dennoch setzen sie sich für Dialog und Begegnung ein. Gemeinsam teilen sie öffentlich ihre Erfahrungen und zeigen, wie es gelingen kann, statt Hass die Liebe zu wählen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann GlettlerAbualwafa Mohammed

Nicht den Hass,die Liebe wählen

Ein Bischof und ein Imam über Spuren der Hoffnung in einer verwundeten Gesellschaft

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025

Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden

Sie sich an [email protected]

Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart

Umschlagmotiv: © Hermann Glettler

E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara

ISBN Print 978-3-451-60147-7

ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83719-7

ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83943-6

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1. Verfeindete Lebenswelten?Warum wir uns für den Dialog entscheiden

Kapitel 2. Verängstigt oder manipuliert? Weshalb es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen

Kapitel 3. In einer ausweglosen Spirale? Was den Hass nährt und was ihn bändigt

Kapitel 4. Gott erkennen oder missbrauchen? Vom Wert der Religionen und was sie gefährlich macht

Kapitel 5. Geht es menschlicher?Warum wir die Liebe wählen müssen

Stichwortverzeichnis

Danksagung

Literatur

Anmerkungen

Über die Autoren

Dieses Dialog-Buch widmen wir allen jungen Menschen, an deren Zukunft wir glauben.

Mögen sie frei von Hass nie die Zuversicht verlieren.

Gemeinsam sollen sie in unserer verwundeten Welt an einer besseren Zukunft mitgestalten.

Vorwort

Uns trennen Welten. Wir wurden an weit voneinander entfernten Orten geboren und sind in komplett unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen – der eine im Nildelta in Ägypten, der andere auf einem Bauernhof in der Steiermark. Nicht nur unsere Kindheiten, sondern auch unsere schulischen und universitären Laufbahnen waren völlig unterschiedlich. Beruflich sind wir uns in Graz im Jahr 2010 begegnet. Ein katholischer Pfarrer im multikulturellen Bezirk Gries und ein azharitischer Imam in seinem Moscheeverein in der Nähe des Grazer Bahnhofs.

Wir beide nahmen unsere spirituellen Leitungsaufgaben und Verantwortung für einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt wahr. Dennoch standen wir beide unter kritischer Beobachtung. Einerseits von der eigenen Glaubenscommunity und andererseits von einer skeptischen Öffentlichkeit argwöhnisch betrachtet – von beiden Seiten nicht allzu viel Verständnis für Dialog und Begegnung. Diese Umstände hätten uns leicht zu Gegenspielern machen können, die die Religion des anderen zumindest kritisch betrachten, wenn schon nicht grundsätzlich ablehnen. Dennoch hat sich zwischen uns eine Freundschaft entwickelt.

Nun, 15 Jahre später, wird unser gemeinsames Auftreten von vielen als selbstverständlicher Ausdruck einer religiös bunten Gesellschaft wertgeschätzt. Vermutlich gibt es aber auch jene, die es als naive Anbiederei oder Infragestellung einer wertorientierten Leitkultur ablehnen. Vielleicht gewinnt dieses Buch gerade deshalb an Bedeutung, weil es ein Dokument unserer Freundschaft ist. Diese ist über Jahre und Krisen hinweg gewachsen. Keine Institution und kein Programm stehen als Auftraggeber dahinter. Es ist einzig und allein unser Wunsch, mit unserem verschriftlichten Gespräch ein kleines Zeichen gegen die neue Härte in unserer Gesellschaft zu setzen.

Wir sind überzeugt, dass dies nicht primär durch theoretische Analysen funktioniert, sondern durch ehrliche Begegnungen. Deshalb geben wir auch viele Hinweise und Erzählungen von Menschen, die sich gegen eine gefährliche Dynamik des Bösen entschieden haben. Schließlich lässt uns das Ausmaß an Hass und Entfremdungen, die wir vielfältig beobachten, oft ratlos zurück. Gerne möchten wir etwas tun, damit der persönliche und kollektive Hass nicht als Lösung oder gangbarer Weg in Konfliktsituationen erachtet wird. Wir haben bei der Erstellung von diesem Dialogbuch die Erfahrung gemacht, dass unser Austausch auch für uns selbst einiges geklärt hat. In diesem Sinne laden wir alle Leserinnen und Leser ein, daran teilzunehmen.

Die Gliederung des Gesprächs haben wir mit fünf Kapiteln versucht, denen als Überschrift jeweils eine Frage und eine klare These vorangestellt sind. Letztlich zeigt jedoch der Verlauf des Gesprächs ein kreisendes Ringen um die wesentlichen Fragestellungen, die darüber entscheiden werden, ob wir das wirklich Menschliche in uns und in unserer Gesellschaft bewahren und schützen können. Um nicht nur einen theoretischen Diskurs anzuregen, schließen wir jedes Kapitel mit einigen Handlungsimpulsen ab. Sie sollen einen Anstoß geben, um möglichst rasch in ein konkretes Tun zu kommen.

Ein vorurteilsfreies, ehrliches Aufeinanderzugehen sehen wir als einzige Chance, um den gefährlichen Aggressionsschüben unserer Zeit nicht vollkommen ausgeliefert zu sein. Wir sind überzeugt, dass sich an der Bereitschaft zu einem ernsthaften Dialog die Zukunft unserer Gesellschaft entscheiden wird. Auch der Fortbestand und die Weiterentwicklung einer liberalen Demokratie hängen davon ab. Unsere Entscheidung für dieses hier vorliegende Gespräch, das auch den konfliktbeladenen Themen nicht ausweicht, steht modellhaft für viele Versuche menschlicher Verständigung. Wir wollen sie nicht nur von anderen fordern, sondern damit beginnen – dankbar für viele Menschen, die uns darin ein Vorbild sind.

Hermann Glettler und Abualwafa Mohammed

Innsbruck/Wien im März 2025

Kapitel 1

Verfeindete Lebenswelten?

Warum wir uns für den Dialog entscheiden

Hermann Glettler: Wie beginnen wir? Ich bin etwas zögerlich, auch wenn meine Freude groß ist, dass wir ein ausführliches Gespräch führen können.

Abualwafa Mohammed: Mir geht es auch so. Themen haben wir ja genug, viele drängen sich auf. Die Entwicklung unserer Gesellschaft geht rasant voran.

HG: Wir nehmen viel Schönes wahr, aber auch einiges, was uns zutiefst irritiert und erschüttert. Darf ich mit einem Beispiel einer erfolglosen Mühe um ein Gespräch beginnen?

AM: Ja, selbstverständlich. Das Gelingen eines Gesprächs haben wir nie in der Hand.

HG: „Ich halte diese Idioten nicht mehr aus!“ Diese fast noch harmlose Empörung einer älteren Dame habe ich in einer Straßenbahn aufgeschnappt, als sich eine Demo der Fridays for Future formierte. „Sind wir denn alle nur mehr Ökoverbrecher?“ Mein holpriger Versuch, etwas dagegenzuhalten und in ein Gespräch zu kommen, schlug fehl. Ich wollte nur anmerken, dass diese groben Kategorisierungen nichts bringen. Es sind ja auch nicht alle, die ihre Stimme gegen die Klimazerstörung erheben, gleich Ökofaschisten, versuchte ich zu erklären. Aber es war in der Situation nichts zu machen. Die Kommunikationsampel stand eindeutig auf Rot.

AM: Ich könnte dir zahlreiche Wortfetzen dieser Art schildern, mit denen viele Musliminnen und Muslime konfrontiert werden – oft sehr verletzend. Gleichzeitig wird im Namen unserer Religion viel Gewalt verübt und Hass geschürt, was zu Missverständnissen, Vorwürfen und Ängsten führt. Das ist leider verständlich – trotzdem sind diese Reaktionen schmerzhaft und unschön. Die Frage ist natürlich, ob sie uns insgesamt gerecht werden.

HG: Natürlich nicht! Ernst nehmen müssen wir die Ängste dennoch. Wir können sie nicht einfach wegdiskutieren. Vielleicht kommen wir später noch auf die Ökodebatte zurück. Nur so viel: Obwohl die wissenschaftlichen Fakten immer deutlicher von einem Klimanotstand sprechen, ignoriert die globale Politik zunehmend dieses Thema. Oder agiert offensichtlich dagegen. Auch dabei spielen unzählige Ängste, nicht zuletzt jene vom Verlust des Wohlstands, eine große Rolle.

„Immer deutlicher stehen sich eine wachsende Islamfeindlichkeit und ein antiwestlicher Islamismus aggressiv gegenüber.“

Abualwafa Mohammed

AM: Wie gesagt, ich verstehe, dass es Ängste vor dem Islam gibt,[1] nicht selten durch eine populistische Politik angefeuert. Auch eigenartige Verschwörungstheorien auf beiden Seiten spielen eine Rolle: Man spricht von der bevorstehenden Islamisierung Europas, vom „großen Völkeraustausch“[2] – und auf der anderen Seite verschanzen sich viele Muslime in der Opferrolle und machen der gesamten Gesellschaft den Vorwurf der Islamophobie. In dieser problematischen Spannung stehen wir. Eine wachsende Islamfeindlichkeit und ein antiwestlicher Islamismus stehen sich immer aggressiver gegenüber. Eine traurige Entwicklung. Dazwischen vermittelnd wird man recht rasch als Verräter beschimpft.

HG: Das ist Teil deiner Erfahrung. Wir werden später ausführlicher darauf zurückkommen. Ich wollte zu Beginn lediglich darauf hinweisen, dass sich die Anzahl der „Welten“, die sich aggressiv voneinander abschotten, im Eiltempo vervielfacht. Sie driften ideologisch und milieubedingt immer weiter auseinander. Ganz eigenartige Realitätsnischen entstehen, die nicht selten von verunsicherten Menschen behaust werden.

AM: Auch die Welten von Nachbarn und Arbeitskollegen entfremden sich.

HG: Das ist leider nichts Neues. Man spricht von Kommunikationsblasen, den sogenannten Bubbles, und bedauert diese Entwicklung. Aber was nützt es? Die sozialen Medien arbeiten mit raffinierten Algorithmen, die bevorzugt nur das liefern, was der schon bekannten Welt entspricht.

AM: Oder technisch ausgedrückt, dem Meinungsprofil des Users. Was scheinbar harmlose Auswirkungen haben kann oder auch sehr bedenkliche …

HG: Wer sich in ein paar israelkritische Seiten hineinklickt, wird relativ bald auch einschlägige Reels mit antizionistischer oder antijüdischer Propaganda erhalten. Eine unfassbare Wirkung! Polarisierungen und zunehmende Entfremdungen werden damit technisch beschleunigt. Gibt es ein Rezept dagegen?

AM: Leider nicht, es wäre zu schön. Mit Sicherheit hilft ein kritischer Medienkonsum – im konkreten Beispiel das bewusste Aufsuchen von Seiten, die eine andere politische Perspektive vertreten. Faktum ist, dass sich Menschen recht rasch in ihrer Welt einbunkern und sich von allen zu komplizierten Auseinandersetzungen abmelden. Sie versprechen sich dadurch mehr Sicherheit in vielerlei Hinsicht. Sie wollen einfache Erklärungen und Schutz.

HG: Schutz wovor? Schutz vor der harten Wirklichkeit oder vor der globalen Unübersichtlichkeit? Oder doch auch Schutz vor wirklichen Begegnungen, die vorgefasste Meinungen irritieren könnten? Wir müssen nachdenken, wie wir Menschen aus den Meinungsblasen und ideologischen Bunkern herauslocken und zu einer inneren Weite „verführen“ können – letztlich zu einer beglückenden Erfahrung des Menschseins.

„Wir müssen nachdenken, wie wir Menschen aus den ideologischen Bunkern herauslocken und zu einer inneren Weite ‚verführen‘ können – letztlich zu einer beglückenden Erfahrung des Menschseins.“

Hermann Glettler

AM: Ja, das ist eine feine Formulierung: Wir müssen Menschen aus den zu engen Welten, Nischen, Bubbles und Bunkern herauslocken! Ein Zauberwort dafür ist „Zeit“ – sich Zeit nehmen füreinander, Zeit zum Gespräch, Zeit zum Aufbau von Beziehungen und Freundschaften. Ja, das wäre das Rezept!

HG: Neu und erschreckend ist die Aggressivität, mit der die Grenzen zwischen den diversen Lebenswelten gezogen werden. Die Härte schockiert. Die anderen werden nicht nur als Idioten denunziert, sondern gleich einmal als Verbrecher, die man eigentlich loswerden sollte.

AM: Trotzdem werden wir mit dem moralischen Zeigefinger nicht sehr weit kommen. Was wir benötigen, sind „Dialoge der Herzen“, wie ich es nenne. Menschen öffnen sich füreinander, machen sich verletzlich. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Aber was sonst? Mir scheint gerade deshalb unser Gespräch so wichtig zu sein. Wenn nötig, müssen wir auch eine Konfliktkultur pflegen …

HG: … um unsere weltoffene, plurale Gesellschaft gegen alle Extremismen zu verteidigen. Dazu gehört auch die Sorge um den Erhalt einer funktionierenden Demokratie – also die Verteidigung von Meinungs- und Medienfreiheit, Schutz von Minderheiten, Gewaltenteilung und vieles mehr. Demokratie ist leider kein Selbstläufer, sondern ein ständiger Auftrag an uns alle.

AM: Die Dämonisierung von Menschen, die eine andere Meinung vertreten, anders leben oder glauben, ist in jedem Fall gefährlich.

„Wer nur mehr von ‚Gegnern‘ spricht, wird bald auch nur mehr von solchen umgeben sein. Das ist eine bittere Erfahrung.“

Hermann Glettler

HG: Wer nur mehr von „Gegnern“ spricht, wird bald auch nur mehr von solchen umgeben sein. Das ist eine bittere Erfahrung. Tödliche Isolation, selbst gewählte Vereinsamung. Wir müssen unbedingt daran arbeiten, die gefährlichen Freund-Feind-Schemata zu überwinden – hier „die Unsrigen, dort die anderen“. Nähe und echte Zugewandtheit ermöglichen, ist das Gebot der Stunde.

AM: Die vielfältigen Polarisierungen empfinde ich oft wie einen inneren Kriegszustand, wenn ich das so nennen darf. Ein faszinierender Versuch, dagegenzuhalten, ist die Initiative „runde und eckige Tische für Österreich“,[3] an der wir uns gemeinsam beteiligen. Ich habe mittlerweile schon einige außergewöhnliche Zusammenkünfte dieser Art erlebt. Menschen kommen miteinander ins Gespräch, die sonst durch Welten voneinander getrennt sind. Und sie sind erstaunt, wie bereichernd es ist, einander zuzuhören.

HG: Und dabei die innere Waffenkammer der unreflektierten Vorhaltungen abzurüsten. Dadurch wird der Blick wieder frei, dass der Nächste keine Bedrohung darstellt. Papst Franziskus spricht immer wieder davon, dass wir wesentlich mehr Geist und Herzblut in eine „Kultur der Begegnung“ investieren sollten.

AM: Ehrliche, aufrichtige Begegnungen sind der Schlüssel. Was sonst kann die Radikalisierungen aller Art aufhalten?

HG: Bei der erwähnten Initiative finde ich die Kombination der unterschiedlichen Tische ganz entscheidend. In Ergänzung zu den „runden Tischen“, die uns eher als Bild für die Mühe um Konsens und Zugehörigkeit vertraut sind, stehen die „eckigen Tische“ dafür, dass es in unserer pluralen Gesellschaft einen Mix an divergierenden Auffassungen gibt. Und nicht zuletzt krasse Unterschiede in der konkreten Lebensgestaltung. Zum Glück ist das so! Ich trauere keiner monotonen Harmonie nach. Alle Versuche von Gleichschaltungen haben immer nur Gewalt und Unheil gebracht.

AM: Vielfalt ist ein Gewinn und eine Bereicherung! Ich sehe das immer deutlicher und bin in dieser Einschätzung ganz bei dir.

HG: Wir dürfen einander unterschiedliche Überzeugungen und Meinungen zumuten – ohne wütend vom Tisch aufzustehen oder jemanden von der sozialen „Tischgemeinschaft“ auszuschließen. Ausgrenzungen machen unsere Gesellschaft krank. Sie beginnen meist mit subtilen Formen der Verhetzung.

AM: In jedem Fall ist der Einsatz für eine dialogfähige Gesellschaft eine Schicksalsfrage für unsere Zukunft. Ich würde gerne das Stichwort des Verhetzens aufgreifen, wenn ich darf.

HG: Natürlich.

AM: So wie ich es erlebt habe, schmeicheln sich Hetzer zuerst einmal ein. In höchsten Tönen loben sie Personen oder Gruppen, die sie rekrutieren wollen. Aber dann, wenn diese Personen nicht tun, was sie wollen, drücken sie den Knopf und aktivieren ihre Hassmaschinerie. Das bekannte Spiel von Zuckerbrot und Peitsche. Die Peitsche besteht darin, einen ehrenwerten Menschen in ein schlechtes Licht zu rücken und langsam, aber sicher öffentlich fertigzumachen. Und jeder Nichtmitläufer muss ebenso erledigt werden.

HG: Bevor du ausführlicher darauf eingehst, erzähl uns bitte etwas von deiner Herkunft.

AM: Ich bin im ägyptischen Nildelta nördlich von Kairo geboren und dort aufgewachsen. Mein Vater war ein Sufi und gehörte zu dem Shādhilīya-Sufi-Orden, der im 13. Jahrhundert von Abu al-Hassan ash-Shadhuli und Ibrahim ad-Disuqi gegründet wurde. Er gab mir den Namen „Abualwafa“ – auf Deutsch „Vater der Treue“. Es war der Name seines Scheichs, was im sufistischen Kontext Meister, also spiritueller Mentor und Lehrer, bedeutet. Mein Name ist auch im arabischen Raum ein seltener Name.

HG: Dein Vater hat offensichtlich seinen Meister sehr geschätzt.

AM: Ja, die Erzählungen, die ich von meiner Mutter und meinem Großvater gehört habe, berichten von einer besonderen Schüler-Lehrer-Beziehung. Und er wollte, dass ich sein Nachfolger werde. Er verstarb, als ich erst vier Jahre alt war. Trotz seines frühen Todes war es für meine Mutter und meinen Großvater wichtig, dass ich von Kindheit an eine theologische Ausbildung bekomme und den Koran auswendig lerne.

HG: War es eine Familientradition, solche Ausbildungen zu bekommen?

AM: Es war eher ein Akt der Treue zum Vater und seinen Erwartungen. Meine Geschwister besuchten normale Schulen. Ich war der Erste in der Familie, der die theologische Al-Azhar-Schule besucht hat. Ich war wohl sehr interessiert und wurde in der Schule wegen meines Fleißes sehr gelobt. An zahlreichen Koranwettbewerben habe ich teilgenommen und damit auch etwas Geld für die Familie verdient.

HG: Du warst so der kleine fromme Star der Familie …

AM: Zumindest die Onkel und Tanten prahlten mit mir, und bei allen möglichen Zusammenkünften, Hochzeiten oder Ähnlichem musste ich ein paar Verse aus dem Koran rezitieren. Als Kind war mir das nicht immer angenehm, aber niemand hat sich darum gekümmert, solange ich nicht zitternd geweint habe. Die Schule habe ich sehr genossen.

HG: Das heißt, dass du schon als Kind den Koran vollständig rezitieren konntest und dir damit den Hafiz-Titel erarbeitet hast?

AM: Ja, bereits mit zwölf Jahren konnte ich den ganzen Koran auswendig. Wenn auch ohne Verständnis, was ich im Nachhinein sehr schade fand.

HG: Ich bin total beeindruckt. Und dann, nachdem du mit der Schule fertig warst?

AM: Nach dem Schulabschluss entschied ich mich für ein Studium der Germanistik an der Al-Azhar-Universität. Diese Entscheidung bedeutete für mich eine Abkehr vom theologischen Weg meines Vaters. Ich wollte einen anderen Weg einschlagen. Deshalb verließ ich das Nildelta und ging nach Kairo, wo meine Reise und mein Kontakt mit Europa, mit der europäischen Literaturgeschichte und auch mit der europäischen Kulturgeschichte begann. Goethe, Lessing, Kafka, Kant, aber auch Ingeborg Bachmann haben mich in dieser Zeit sehr inspiriert, und ich habe ihre Werke mit großem Interesse gelesen.

HG: Kaum zu glauben! Du hast damit einige kulturelle Schwellen überschritten.

AM: Vermutlich kannst du Ähnliches von dir erzählen …

HG: Ein wenig, aber keineswegs in dieser Dimension. Als ich im Alter von zehn Jahren vom elterlichen Bauernhof wegmusste, habe ich für meine Begriffe einen Kulturschock erlitten. Um das Gymnasium zu besuchen, musste ich nach Graz ziehen. Der Lärm in der Großstadt, die vollkommen andere Lebensart bei meiner Gastfamilie und die vielen, für mich fremden Themen – all das war konträr zur Welt meiner Kindheit. Erst nach der Pubertät begann ich, die Stadt und das Urbane zu lieben.

AM: Wichtig ist, dass wir die Welt, aus der wir kommen, nicht vergessen.

HG: Da hast du recht. Ein zweiter Kulturbruch kam später, als ich nach einer tiefen religiösen Erfahrung meine neu gewonnene Überzeugung gegen etliche Schulkollegen mit Nachdruck verteidigen musste. Mit 16 ging dies los. Nicht nur im Religionsunterricht haben wir heftig debattiert – über Gott und die Welt. Diese Auseinandersetzungen haben mich gelehrt, Freundschaften zu halten, auch wenn man in gewissen Punkten anderer Überzeugung ist. Später kam dann die Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst dazu. Wieder ein fremder Kosmos, in den ich hineinwachsen durfte.

AM: Sehr interessant! Unsere Erfahrungen sind hilfreich für das, was wir heute erleben. Nicht ohne Grund spricht man von einem Kulturschock, den viele Menschen nicht verkraften.

„Die Spannungen, die wir in uns tragen, können eine Hilfe sein, um die vielen Bruchlinien unserer Gesellschaft besser zu verstehen.“

Hermann Glettler

HG: Für das, was ich erlebt habe, stimmt der Begriff nicht ganz. Aber angesichts der Wellen von Digitalisierung und anderer technischer Beschleunigungen, die viele als vermeintliche Verlierer zurücklassen, dann doch. Es geht nach wie vor um das Aushalten von Differenzen, die wir milieubedingt mitbringen.

AM: Deine intensive Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst fand ich immer faszinierend. Du bringst damit ein tieferes Verständnis für viele Themen unserer Gesellschaft mit.

HG: Wenn dem so ist, bin ich dankbar. Immer deutlicher steht mir vor Augen, dass wir die Spannungen und vielleicht sogar Kulturbrüche, die wir in uns tragen, bewusst wahrnehmen sollten. Sie können eine Hilfe sein, um die vielen Bruchlinien unserer Gesellschaft besser zu verstehen. Eine Hilfe, um mit den vielen milieu- und kulturbedingten Welten achtsamer umzugehen. Ich fühle es zumindest so.

AM: Ja, tatsächlich. Du bist in einer liberalen, weltoffenen Kulturwelt zu Hause und bist zugleich ein überzeugter Katholik. Und sogar Bischof!

HG: Ist das wirklich so außergewöhnlich? Wir sollten in diesem Zusammenhang auch darüber sprechen, wie Identität entsteht. Sie wächst aus der Geschichte unserer Erfolge und Niederlagen, Enttäuschungen und Neuanfänge. Identität ist nie ein Fertigprodukt, immer eine Entwicklung.

AM: Ich weiß, dass viele Ängste daher kommen, dass Menschen um ihre eigene Identität fürchten bzw. auch um die Identität ihres Landes. Zugewanderte werden nicht selten als jene bezeichnet, die die nationale Kultur gefährden und zerstören würden.

„Identität wächst aus der Geschichte unserer Erfolge und Niederlagen, Enttäuschungen und Neuanfänge. Identität ist nie ein Fertigprodukt, immer eine Entwicklung.“

Abualwafa Mohammed

HG: Eine aufgeladene Debatte. Humorvoll grotesk wird es dann, wenn die Wiener Schnitzel, Mozartkugeln oder Tiroler Schützen herhalten müssen, um die Identität des Landes zu markieren. Ich weiß schon, da gehört vieles dazu, aber …

AM: Du nimmst das recht locker. Leider werden diese Debatten oft ziemlich hasserfüllt geführt. Wie du weißt, ist auch von der „Festung Europa“ die Rede, die verteidigt werden muss. Und in breiten Kreisen von einer notwendigen „Remigration“, um die eigene Identität sicherzustellen. Ausschlaggebend sind wohl viele Verlustängste.

HG: Diese versuche ich ernst zu nehmen. Aber ich wehre mich gegen die irrige Auffassung, dass wir unsere Identität nur durch militante Abgrenzungen sichern könnten. Vor allem wird damit die Hetze gegen „die Fremden“ befeuert. Unser Menschsein ist doch von Haus aus viel facettenreicher, viel bunter. Es ist doch viel mehr, was uns als Menschen verbindet, als was uns trennt – unabhängig vom sozialen Milieu, aus dem wir kommen, unabhängig von unserer weltanschaulichen, religiösen, kulturellen und sexuellen Orientierung.

„Identität entsteht durch Kommunikation, bleibt lebendig durch Begegnungen und gute Beziehungen – nicht durch Abschottung und Isolation.“

Hermann Glettler

AM: Absolut richtig; Ende Jänner habe ich dir an einem Sonntagmorgen eine E-Mail-Nachricht mit dem Hinweis auf den indischen Kardinal George Jacob Koovakad geschickt. Er ist im Vatikan der neue Verantwortliche für den interreligiösen Dialog.[4] Schon in seinem ersten Interview hat er unser Thema aufgegriffen: „Identität darf kein Grund sein, Mauern zu errichten oder andere zu diskriminieren, sondern immer eine Chance, Brücken zu bauen.“

HG: Ja, ich erinnere mich an deine Begeisterung über diese Aussage, die du sofort mit mir geteilt hast. Tatsächlich ist der neue Präfekt des wichtigen Dikasteriums in einem multireligiösen Umfeld aufgewachsen. Er trägt die Mühe um ein gutes Zusammenleben in seiner DNA. Die Fähigkeit, sich in jeder Kultur dialogbereit einzufinden, sieht er als ganz selbstverständlichen Auftrag: „Die Christen sind aufgerufen, Samen der Geschwisterlichkeit für alle zu sein.“

AM: Aber er sagt auch, dass die Gläubigen ihre Identität nicht aufgeben dürfen. Die problematische Zuspitzung ist jedoch eine ängstliche Abgrenzung von allem Fremden.

HG: Identität entsteht meiner Meinung nach in erster Linie durch das, wofür sich Menschen einsetzen, was sie lieben und wofür sie Zeit und Energie investieren. Anders formuliert: Identität entsteht durch Kommunikation, bleibt lebendig durch Begegnungen und gute Beziehungen – nicht durch Abschottung und Isolation.

AM: Du warnst mit Recht vor einer gefährlichen Angstmache. Ich habe gelesen und stelle es bei jeder Fahrt mit der U-Bahn fest, dass ein echter Wiener kulturell und sprachlich viele Wurzeln hat – böhmische, osteuropäische, italienische, auch jüdische, um nur einige zu nennen.

HG: Eine edle Mischung eben! Das ist vor allem das Erbe der multikulturellen Habsburger Monarchie und reicht herein bis in die Gegenwart. Du gehörst ja auch dazu – nach langer Zeit endlich auch mit der österreichischen Staatsbürgerschaft! Vielleicht hilft uns dieser Hinweis, damit wir uns in der Debatte um die bedrohte Identität nicht verkrampfen.

AM: Aber es gibt in zahlreichen europäischen Städten und auch in einigen exponierten Wiener Bezirken reale Probleme und Integrationsunwilligkeit. Auch viel Aggression. Der Anteil der Personen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, liegt z. B. im Wiener Bezirk Favoriten bei 41 Prozent. So viele Menschen dürfen an demokratischen Wahlen nicht teilnehmen, was ich schade und nicht integrationsfördernd finde. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen.

HG: Ein außergewöhnlich positives Beispiel für eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist die Stadt Mechelen – mit ihrem genialen Bürgermeister Bart Somers.[5] Er erklärt immer wieder, dass sie zeitgleich in die Sicherheit – und in den Aufbau menschlicher Beziehungen investiert haben. Und damit Erfolg hatten! Der belgischen Kleinstadt, die lange Zeit die schmutzigste, ärmste und kriminellste in Flandern war, ist ein echter Turn-Around gelungen. In den bewusst durchmischten Schulen, Wohnvierteln und Sportvereinen von Mechelen begegnen sich ganz selbstverständlich Menschen unterschiedlicher Milieus, Herkunft und Religion.

AM: Das scheint der Schlüssel zu sein: Überwindung von Segregation und Ghettobildungen durch den Fokus auf reale Begegnungsmöglichkeiten. Lass uns später noch ausführlicher darüber sprechen. In jedem Fall ist ein verlässlicher Spracherwerb hierfür entscheidend.

HG: Bin ganz bei dir. Es ist bedenklich, wenn für den Elternsprechtag in einigen Wiener Schulen Dolmetscher benötigt werden. Die starke Zuwanderung stellt Wiens Bildungseinrichtungen vor große Herausforderungen – viele schwierige „Hausaufgaben“.

AM: Menschen müssen miteinander kommunizieren können, damit Beziehungen über die ethnisch-kulturellen Ränder hinaus wachsen können. Jede Form der Ghettoisierung ist gefährlich, egal ob selbst oder fremd verschuldet. Und die Angst vor den Fremden schwindet, sobald die Leute ihre Konflikte ausdiskutieren können.

HG: Aber dazu braucht es auch ein Coaching. Ich habe als Pfarrer im buntesten Viertel von Graz immer wieder dazu ermutigt, alltägliche Konflikte anzusprechen – und nicht zu warten, bis jemand mit hochrotem Kopf explodiert. Zugewanderte aus afrikanischen Ländern haben mir oft berichtet, dass die Österreicher immer so schreien. Klar, typisch österreichisch – gewisse ärgerliche Dinge werden nicht thematisiert, sondern viel zu lange heruntergeschluckt.

AM: Wichtiger Hinweis. In jedem Fall müssen wir in den Aufbau menschlicher Beziehungen investieren und gemeinsam eine gute Konfliktkultur erlernen.

HG: Nur so kann Integration gelingen. Wir alle sind dabei gefordert und sollten uns diesem Lernprozess nicht entziehen. Bürgermeister Bart Somers sagte: „Wir alle müssen uns integrieren, integrieren in eine neue Realität unserer Stadt, die viel diverser ist, als zur Zeit unserer Kindheit.“

AM: Das klingt etwas provokant, aber er hat recht. Integration ist für alle Beteiligten ein Lernprozess.

HG: Entscheidend ist für Menschen mit Migrationshintergrund immer die erste Zeit nach ihrer Ankunft in unserer Gesellschaft. In den ersten Begegnungen, ob in den Unterkünften, in den Schulen oder bei den Behörden, wird ein Grundgefühl gelegt, das sich nachhaltig auswirkt. Eine erste menschliche Wertschätzung kann Wunder wirken – ein Grundgefühl, angenommen und willkommen zu sein.

AM: Auch das Gegenteil zeigt Wirkung. Die Signale von Geringschätzung und Ablehnung wirken sich besonders auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge höchst problematisch aus.

AM: In jedem Fall ist die gegenseitige Interaktion – das Geben und Nehmen – wichtig. Integration ist kein Wunschkonzert und keine Einbahnstraße. Es braucht die Bereitschaft, Sprache und Kultur des aufnehmenden Landes wirklich zu erlernen – ohne damit die eigene Identität zu leugnen.

HG: