9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

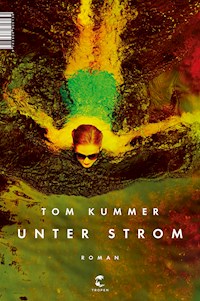

Tom liebt Nina. Nina liebt Tom. Sie hat nur noch wenige Tage zu leben. Die größte Liebesgeschichte seit Love Story.

So jemanden wie Nina hat Tom noch nie gesehen: Sie sieht aus wie ein Knabe und hat diesen Gangsterblick, der keine Schwächen zulässt. Er selbst bastelt Feuerbomben und inszeniert Geschichten, die wie die Wahrheit klingen. In Barcelona lernen sie sich kennen, in Berlin experimentieren sie mit Sex, Pop und Drogen, und in L. A. gründen sie eine Familie. Nina & Tom sind das ungleiche Paar, das nur die Extreme kennt. Doch nun, nach dreißig gemeinsamen Jahren, ist Nina krank. Sie wird sterben. Und niemand kann sie davon abhalten, ihre letzten Tage in Freiheit zu verbringen ...

Tom Kummer, der »Bad Boy« des deutschen Journalismus, hat der Frau ein Denkmal gesetzt, von der ihn nur der Tod scheiden konnte: ein durch und durch erschütterndes Buch. Ein Buch, wie es nur das Leben schreiben kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über Tom Kummer

Tom Kummer, geboren 1963 in Bern, ist ein Schweizer Journalist. Im Jahr 2000 löste er wegen fiktiver Interviews einen Medienskandal aus. Er lebt in Los Angeles und Bern. Er schrieb u.a. »Good Morning, Los Angeles. Die tägliche Jagd nach der Wirklichkeit«(1996) und den Roman »Blow Up« (Blumenbar, 2007).

Informationen zum Buch

Tom liebt Nina.

Nina liebt Tom.

Sie hat nur noch wenige Tage zu leben.

Die größte Liebesgeschichte seit Love Story.

So jemanden wie Nina hat Tom noch nie gesehen: Sie sieht aus wie ein Knabe und hat diesen Gangsterblick, der keine Schwächen zulässt. Er selbst bastelt Feuerbomben und inszeniert Geschichten, die wie die Wahrheit klingen. In Barcelona lernen sie sich kennen, in Berlin experimentieren sie mit Sex, Pop und Drogen, und in L. A. gründen sie eine Familie. Nina & Tom sind das ungleiche Paar, das nur die Extreme kennt. Doch nun, nach dreißig gemeinsamen Jahren, ist Nina krank. Sie wird sterben. Und niemand kann sie davon abhalten, ihre letzten Tage in Freiheit zu verbringen. Ein Buch, wie es nur das Leben schreiben kann.

»›Wir sind Engel der Hölle‹, sage ich zu Nina, als wir in der Lufthansa-Maschine die Anden überqueren. Sie legt ihren Arm über meine Schulter. Ich lege meine Finger auf ihre Wange und streiche hinunter bis zum Kinn. Ich sehe, wie ihre Lippen zittern: ›Tom‹, sagt sie, ›wie wollen wir jetzt weiterleben?‹«

Tom Kummer, der »Bad Boy« des deutschen Journalismus, hat der Frau ein Denkmal gesetzt, von der ihn nur der Tod scheiden konnte: ein durch und durch erschütterndes Buch.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Tom Kummer

Nina & Tom

Roman

Inhaltsübersicht

Über Tom Kummer

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel36

Kapitel37

Kapitel 38

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Impressum

Für Henry und Jack

1

Der Morgen, als Nina zum letzten Mal in den Spiegel schaut.

Ich bin erwacht. Wir liegen nebeneinander. Ich strecke meine Hände aus, um ihre Haut zu berühren. Noch ist es dunkel in unserem Zimmer. Durch die Jalousie ist ein blutroter Streifen am Horizont zu erkennen. Ich ertaste ihre Brust. Sie hebt und senkt sich weich. Jeder Atemzug aus Ninas geöffnetem Mund fühlt sich kostbar an. Jedes noch so seltsame Geräusch bedeutet Leben: Husten. Röcheln. Luftholen. Das Rascheln der mit Plastik überzogenen Matratze. Manchmal höre ich Wörter. Zusammenhangslose Wörter. Wie eine Botschaft aus einer fernen Galaxie. Ich liege dann einfach neben Nina und lausche.

Ich sehne mich nach Intimität. Ich will Nina berühren. Und lasse morgens immer öfter meine Hand zwischen ihre Beine gleiten. Vielleicht will ich nur testen, was ihre Leblosigkeit noch zulässt. Nina war unberechenbar. Früher bewies sie mir ständig ihre sexuelle Hemmungslosigkeit. Manchmal trank sie Unmengen heißer Schokolade mit Vanille, um sich zu stimulieren. Zucker machte sie wild. Dabei war sie war immer schlank. Dieses Ausgehungerte der Fotomodelle war ihr angeboren.

Nina tat nie, was ich wollte. Sie mochte es nicht, ihre Zunge einzusetzen. Ich glaube, sie hatte irgendwann keine Lust mehr auf mein Sperma. Sie entschied, wann ich mich ausziehen und was ich mit ihr anstellen durfte. Beim Sex war sie nur an sich selbst interessiert. Meistens stieg die Geilheit wie ein Wahnsinn in ihr auf und löschte alle Vernunft. Ihr narzisstischer Jetzt-und-Alles-Terror konnte nur befriedigt werden, wenn man sie körperlich schockierte. Dabei ist Nina ein zerbrechliches Wesen.

Jetzt liegt sie einfach da. Speichel läuft aus ihrem Mundwinkel. Sie berührt meine Hand. Ich putze ihr Gesicht sauber, während hinter Downtown das Morgenlicht wie eine detonierende Napalmwand aufsteigt. Dann ziehe ich die Jalousie hoch. Eine riesige LED-Leuchtwerbung über dem Wilshire Boulevard verkündet die Botschaft von M&M’s: Melts in your Mouth, not in your Hand. Ich höre mein iPhone vibrieren. Europa meldet sich bei uns zwischen 6:30 und 8:30 Uhr. Es sind besorgte Anrufe von Freunden. Ich nehme nicht mehr ab.

Ich schalte die Nachttischlampe an. Es ist das Signal für unsere Jungs, Jack und Henry, die am anderen Ende des Schlafzimmers in ihren Kajütenbetten liegen, aufzustehen. Unser gemeinsames Schlafzimmer ist zehn Meter lang und sieben Meter breit. Über unserem Bett hängt eine einäugige Puppe des Künstlers Mike Kelley, über Jacks Bett thront Mario Götze im Dress der Borussia Dortmund, Henrys Schlafstelle ziert ein Schal des FC Arsenal London. Dort, wo die Kajütenbetten stehen, lagen Henry und Jack als Babys in einer Krippe. An der Decke rotiert ein Ventilator. Während des Northridge-Erdbebens 1994 ist das schwere Ding auf unser Bett gefallen. Damals rettete ich Nina, indem ich sie rechtzeitig auf meine Seite zog.

Am Boden verstreut liegen Lego-Spielsteine, iPod, iPads, Verpackungen von Videospielen, Bücher, Kleider, eine »Glock«-Luftpistole. Wir haben unsere verwilderte Wohnlandschaft irgendwann »Widerstandsnest« genannt und es aufgegeben, nach einem typisch amerikanischen Haus mit viel Platz und Vorgärtchen zu suchen. Nichts ist hier privat, nichts bleibt geheim. Keine Bewegung, keine Laune, kein Stöhnen.

Manchmal wirken unsere Räume klaustrophobisch, dann wieder wie ein warmes Nest. Manche Möbelstücke haben Schäden, die auf Gewalt verweisen. Es hängen alte Kinderzeichnungen an den Wänden. Auf dem Nachttisch neben Nina liegt »Love Story« von Erich Segal, das Buch zum großen Kinohit der siebziger Jahre mit Ali MacGraw und Ryan O’Neal. Nina hat es ihr Leben lang mit sich herumgetragen und mir war es immer schon unbegreiflich, was sie an dieser Schnulze gut findet: Bildschöne Studentin aus einfachen Verhältnissen trifft bildschönen Kommilitonen aus reichem Haus, verliebt sich, heiratet ihn trotz sozialer Widerstände, erkrankt an Blutkrebs und stirbt. Und jetzt liegt das Buch neben Ninas Bett. Als ob das der letzte Stoff wäre, den sie sich noch reinziehen will.

Auf dem Teppich sind Spuren unseres Lebens zu sehen, schwarze Schlieren, weiße und rote Flecken. Hier habe ich herausgefunden, dass Nina es mag, wenn ich ihren Hals würge, während ich von hinten in sie eindringe. Tatsächlich hat sie irgendwann zugegeben, dass sie beim Orgasmus spüren möchte, wie sie erstickt, eine Panik beim Kommen, vielleicht wie beim Sterben. Zärtlichkeit war nie ihr Ding.

Ich schiebe mich näher an Ninas Gesicht heran, studiere ihren Zustand. Unter den Augen sind dunkle Ringe, die Lider angeschwollen. Sie sieht schön aus mit diesen tieftraurigen, kranken Augen. Sehr ausdrucksstarke Augen, die mit zunehmender Leblosigkeit wie ein Spiegel der Seele wirken. Aber was gäbe es da nach dreißig Jahren noch zu entdecken?

Ihre wächserne Haut ist durchscheinend. Die Lippen glänzen von zu vielen Schichten teurer Hautcreme gegen wütende Allergien. Nina ist fortwährend übel. Und wenn sie von Zeit zu Zeit mit aller Kraft versucht, sich aufzusetzen, so gelingt ihr das nicht. Also richte ich sie auf und schiebe ihr, wie jetzt, kleine Trockenfruchtstückchen in den Mund. Speichel tröpfelt an den Mundwinkeln hinunter, weil sie nicht schlucken kann oder nicht mehr will. Meistens reißt sie dann ihre Augen vor Entsetzen auf. Stummes Entsetzen.

In den letzten Wochen versuchte Nina, mir immer wieder zu erzählen, wie sie sich fühlt, mit hauchender Stimme, ganz langsam. Sie sagte, es sei, als ob ihre Augen aus den Höhlen zu springen drohten. Ich hatte mein Ohr an ihren Mund gepresst, um sie besser zu verstehen. Sie sagte, dass der Schmerz durch ihren Kopf schieße und in ihren Ohren und Schläfen steche. Der Körper brenne, werde manchmal starr, als würde er vor Anspannung zerspringen. Sie versuche dann, sich zu krümmen. Und ich massiere Nina, bis sie signalisiert, dass das überhaupt nicht helfe. Es fühle sich an, als würde jede einzelne Zelle ihres Körpers versengen, sämtliche Knochen gebrochen werden. Manchmal rieche sie Verbranntes. Das Brennen in den Augen sei das Schlimmste. Sie reibt sich auch heute minutenlang die Augen. Sie kratzt ihre Haut. Sie kratzt sich ständig.

Ich schiebe mich noch näher an sie heran. Sie keucht unregelmäßig. Ich streichle ihre Beine. Auf ihren Fingernägeln sind Spuren von rotem Nagellack zu sehen. Ich berühre ihre Nachtwindeln. Wir liegen jetzt in Löffelstellung aneinandergeschmiegt. Ich drücke mich gegen ihren Hintern. Ich rieche ihre Haut. Ich spüre Bewegung in Ninas Körper, als würde sie meine Nähe fordern. Ich küsse ihren Hals, der sich fettig anfühlt. Plötzlich rudert sie mit ihren Armen, schlägt ihre Hand gegen meinen Kopf. Sie stößt mich weg, mit letzter Kraft vielleicht. Sie will mich nicht spüren. Doch ich lege mein Ohr zurück an ihren Mund. Sie will schreien, schafft es aber nicht, auch nur einen Laut von sich zu geben. Also verharrt sie im Schmerz.

Der Sauerstoffmangel vermag nur langsam, Ninas Gehirn und ihre Gedanken zu vernebeln. Der Arzt hat es mir überlassen, zu entscheiden, wann sie Morphium bekommen soll. Ich weiß, dass das Morphium einen endgültigen Abschied bedeuten würde.

Jack steht neben dem Bett. Er studiert Ninas Gesichtszüge. Ihre Augen sind geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Unser Sohn wirft mir einen fragenden Blick zu. Henry, der Ältere, schleicht kommentarlos vorbei. Henry ist sechzehn. Jack ist zehn. Henry ist der Empfindsame, Jack der Aufgeweckte. Henry hat sämtliche Selbstschutzjalousien heruntergefahren, Jack zieht sich alles ungefiltert rein. Henry findet es komisch, dass ich Nina nicht im Hospiz unterbringe. You’re so weird, Dad. »Weird« ist sein Lieblingswort. Beide kennen den Ernst der Lage. Wir sprechen offen über alles. Sie schweigen meistens.

Jack und ich stehen minutenlang stumm vor Ninas Bett. Manchmal fühlt es sich an, als würden wir uns das stille Spektakel Sterben wie eine Reality-Show reinziehen. Nina ist jetzt in einen Halbschlaf gefallen. Wir konzentrieren uns auf ihr extrem schnelles Schnaufen.

Und ich muss dabei an das Jüngste Gericht denken. Das archaische Urbild des auf dem Sterbebett Ruhenden. Auch bei uns hat das Schlafzimmer eine neue Dimension bekommen. Unser Bett wirkt wie eine Bühne. Unser Bett hat sich zum Sterbebett gewandelt. Ich denke sehr klar. Ich kann nicht weinen.

Ich habe dieses Bett kürzlich bei einem jüdischen Matratzen-Experten am Pico Boulevard zum halben Preis bekommen, direkt ab Lager. Marke: Simmons Beauty Sleep. Unser medizinischer Versorger – Kaiser Permanente – hat uns längst kostenfrei ein Krankenhausbett mit allen technischen Spielereien angeboten, eine mobile Toilette wäre bei unserem Versicherungsplan auch dabei, dazu eine Gehhilfe aus Aluminium. Vor zwei Wochen hat eine Sozialhelferin uns ein fahrbares Gestell für das Atemgerät präsentiert. Ein anderes Gestell für Beutel mit hochkalorischer Nahrung. Einen Cough-Assist, der das Husten erleichtern soll. Nina ist zusammengebrochen, als ihr die Funktionalität dieser Geräte erklärt wurde. Dabei war sie immer superpositiv konditioniert, was den Kampf gegen ihre Krankheit angeht. Nichts verschwamm für Nina in nebulösem Schrecken. Doch der Besuch des Pflegedienstes war für sie unerträglich. Seitdem übernehme ich diese Gespräche.

Der Arzt hat Tabletten verschrieben, die Krankenschwester hat Morphium empfohlen, der seelische Fürsorger fragte nach, wie es den Kindern gehe. Und ob es für mich in Ordnung sei, Nina zu Hause zu pflegen. Ich habe erklärt, es gäbe für uns keine andere Lösung.

Ich mag diese Leute. Sie sind sehr nett. Aber Krankenhausgeräte kommen vorerst nicht in unser Schlafzimmer. Ich weiß nicht, wann Ninas Todeskampf genau beginnen wird. Und wie die Anzeichen für diesen letzten Kampf aussehen. Vielleicht hat er schon begonnen, und wir merken es nicht. Und stehen blöd herum.

Jack verschwindet zu seinem Bruder ins Badezimmer. Ich bereite das Frühstück vor und kontrolliere Ninas Medikamentendöschen. Der Küchentisch ist übersät mit kleinen Schachteln. Ich führe eine Liste, auf der die Dosierungen vermerkt sind. Ich führe Buch über den Verbrauch, damit ich nachbestellen kann. Längst halte ich die vielen Tabletten nicht mehr für lebenswichtig. Fünfzehn Pillen wird Nina heute schlucken. Drei Pillen, die noch in der Experimentierphase stecken und den Krebs im Gehirn bekämpfen sollen. Sinnlos. Nina ist von vier metastasierenden Tumoren befallen, angefangen mit einem Tumor im Darm vor zwei Jahren, der überging in die Knochen, dann zur Lunge, und seit zwei Wochen: Hirntumor. Die Tagesration enthält vier Schmerztabletten. Sinnlos. Zwei Pillen gegen Magenkrämpfe. Sinnlos. Die Wirkung der restlichen Medizin ist mir schleierhaft.

Ich weiß längst, was Nina wirklich helfen wird: Morphium. Aber ich zögere.

Ich sitze mit den Jungs beim Frühstück in der Küche. Jeder ist in seinen Lieblingsteil der Los Angeles Times versunken. Jack schaut sich die Comic-Seite an. Henry die Sportseite. Ich lese ein Interview mit Sean Penn. Jack und Henry essen Cornflakes, sie halten dabei ihre Gesichter dicht über die Schalen und blicken nie hoch. In Henrys Ohren stecken Kopfhörer, es läuft gerade »All the rage back home« von Interpol, volle Lautstärke. Nina hätte den Jungs niemals erlaubt, beim Frühstück Kopfhörer zu tragen. »I keep falling, keep falling …«, dröhnt es aus den Kopfhörern. Ich mag den Song.

Ich löffle Birchermüsli und beobachte unsere Kinder. Sie wissen längst, dass das Leben in eine neue Phase übergegangen ist. Zwei Jahre lang hat sich Nina durch die Chemotherapie gekämpft, seit einem Jahr wissen wir, dass sie sterben wird. Aber wann genau? Diese Frage kann ich manchmal von den Gesichtern meiner Jungs ablesen. Sie wirken entspannt. Ich vermute sogar, dass sie von der Frage fasziniert sind, was mit einem Menschen so passiert, wenn er stirbt. Besonders, wenn man sich von diesem fremden Wesen im eigenen Schlafzimmer schon längst verabschiedet hat. Um sich selbst zu retten. Vielleicht hat die kühle Beherrschtheit von Jack und Henry auch damit zu tun, dass sie sich für so was wie Experten in Sachen »Tod« halten. Henrys Lieblingsfilme sind »28 Days Later« von Danny Boyle und »Magnolia« von Paul Thomas Anderson. Jack redet ständig von Zombies und einer fantastischen Zukunft im Jenseits. Er massakriert im Computerspiel »Fallout 4« täglich mehrere Dutzend Wesen.

Nina fühlte sich immer schon angezogen vom Makabren. Sie sammelte katholischen Jesuskitsch. Manchmal reiste sie am Tag der Toten nach Mexiko, obwohl wir nicht religiös sind. Sie sammelte Knochen toter Tiere. Ausgestopfte Tiere. Ich habe für sie 1990 von einer Recherchereise für das SZ-Magazin bei den Tamile Tigers einen echten Menschenschädel mit einem Einschussloch an der Stirn nach Berlin geschmuggelt. Sie hatte einmal ein Collagen-Album entworfen, das sich mit dem Serienmörder Ted Bundy befasste. Dem Begriff »Romantik« traute sie nie. Für Nina war die Liebe dazu da, jeden Riss, jede Spaltung sichtbar zu machen. So kam es mir jedenfalls vor. Sie war stark in Krisensituationen. Ich bin zweifellos viel panischer als sie. Wieso soll Sterben so schwierig sein, hat sie irgendwann einmal gesagt. Vielleicht hatte die obsessive Faszination mit dem Tod damit zu tun, dass Nina als Teenager Heroin geschnupft hatte. Todeserfahrungen seien ihr nicht unbekannt, hatte sie mir erzählt, als wir uns kennenlernten. Gut dreißig Jahre sind seither vergangen.

Ich trete wieder vor das Bett. Nina zittert, schwitzt, röchelt. Ich werde sie gleich duschen müssen. Jack gibt ihr einen Abschiedskuss auf die Wange. Henry schultert seinen Schulrucksack. Dann gibt er Mama einen Kuss, wenn auch ein bisschen zögerlich. Nina öffnet kurz ihre Augen. Sie dreht ihr Gesicht in unsere Richtung. Sie haucht etwas Unverständliches. Dann verstehe ich es: Wann kommen die Jungs wieder nach Hause?, fragt Nina. Um vier Uhr, sage ich. Wie immer, um vier.

Als Jack und Henry die Wohnung verlassen, wird alles ganz still. Ich spüre plötzlich eine intensive Ruhe in unseren Räumen, die mir früher nie aufgefallen ist. Und das mitten in Los Angeles, zwei Meilen von Downtown entfernt, wie im Auge eines Wirbelsturms. Es gibt Eheberatungsliteratur, in der behauptet wird, nur in der Stille als Hort individueller Freiheit könnten sich Geistesmenschen erholen. Deshalb bräuchten gestresste Paare zu Hause, egal, ob sie zwei oder vier Kinder haben, immer einen Raum für sich, der für alle anderen tabu ist. Bullshit. Liebe werde stabiler, wenn es die Chance auf Stille gibt. Liebe müsse die Einsamkeit des anderen zulassen. Bullshit.

Bei uns gibt es keinen Raum, der für irgendjemanden tabu ist. Unsere Wohnung liegt im obersten Stock eines Art déco-Gebäudes aus den zwanziger Jahren. Die Räume sind hoch, wie in einem Loft, die Fenster erstrecken sich vom Fußboden bis zur Decke. Die Jalousie ziehen wir tagsüber hoch. Außer an brutalen Hitzetagen wie diesen, wenn die Sonne mittags gnadenlos auf unser Haus brennt. Ich trage heute Basketball-Shorts der Los Angeles Clippers und ein weißes Unterhemd. Ich laufe jetzt an der großen Fensterfront entlang, hin und her, wie ein streunender Hund. Wie oft haben Nina und ich hier gestanden und auf die endlose Stadtfläche gestarrt. Wir haben stumm den Flugverkehr studiert, die seltenen Wolkengebilde, die hohen Giraffenpalmen, wie sie in der Ferne im Wind hin und her schwanken. Wenn es dunkel wurde, beobachteten wir die Polizeihubschrauber mit ihren Nachtsonnen am Himmel. Vielleicht haben wir Sterne gezählt, oder auch bloß elektrische Lichter. Der Ort wirkte auf uns wie abgehoben von dieser Welt. Unser Widerstandsnest.

Ich zünde ein paar Duftkerzen an. Die Stille wird intensiver. Der Deckenventilator rotiert. Ein zartblauer Himmel liegt über Los Angeles. Überbelichtung schon um halb acht. Die Pflanzen auf dem Fenstersims sind wie in glamouröses Hollywood-Licht gehüllt und leuchten frisch und supergrün. Ich sehe, wie der Wind mit hoher Geschwindigkeit eine Gruppe kleiner Wolken Richtung Pazifik treibt.

Dann plötzlich: ein Schrei. Nina hat meinen Namen gerufen. Wie lange habe ich es überhört? Erschrocken renne ich zurück zum Bett. Ich erkenne sofort, wie sie an ihren Worten würgt. Ich beuge mich ganz nahe über ihr Gesicht. Vielleicht kämpfte sie schon eine ganze Weile gegen ihre Blase und ihren Darm, und ich habe es nicht mitbekommen. Der Kopf ist auf ihre Brust gefallen.

Ich hebe ihn an, säubere ihr Gesicht und ziehe die Decke von ihrem Körper. Sie liegt jetzt da, ganz zart, im süßen, weißen Nachtkleid. Und sie ringt weiter um Worte, die ich nie verstehen werde.

Ich umfasse ihren Oberkörper und helfe ihr hoch. Sie beugt sich ganz langsam aus dem Kissen vor. Sie schlingt die Arme um ihre Beine. Dann braucht sie eine Pause. Sie macht ihre Augen zu, legt den Kopf erschöpft auf die Knie und fängt an, hin und her zu schaukeln. Als würde sie Musik hören. Aber da ist keine Musik. Jedenfalls keine für mich wahrnehmbare.

Weißt du, was ich jetzt gerne hätte?, sage ich zu Nina, um sie abzulenken.

Sie hört auf zu schaukeln, öffnet die Augen und versucht den Kopf zu mir zu drehen. Ich würde gerne mit dir einen eisgekühlten Boba Vanilla Frapp Latte trinken.

Sie starrt mich an, während ich versuche zu lächeln.

Du bist doch jetzt wach?

Nina nickt wie in Zeitlupe.

Ich trage dich gleich ins Badezimmer, ok? Möchtest du duschen?

Sie antwortet nicht. Aber meine Stimme tut ihr sichtlich gut. Ich streichle ihre Schulter, bevor ich sie seitwärts schiebe, so dass ihre Beine über den Matratzenrand baumeln. Behutsam halte ich ihren Oberkörper aufrecht. Sie ist so zart, so blass, so zerbrechlich – ein Hauch von Mensch. Sie spreizt ihre Beine. Ich schiebe mich dazwischen, packe sie unter den Armen, drücke meinen Oberkörper an ihre Brüste, spüre ihre Hitze. Ihre Lunge hat die Kapazität einer Säuglingslunge, erklärte mir kürzlich der Arzt des Pflegedienstes. Nina ist 1,77 Meter groß. Ihr Gewicht bewegt sich auf die 45-Kilogramm-Marke zu. Sie besteht aus Haut und Knochen. Der Lungenmuskel ist ein gewaltiger Kalorienfresser geworden. Er pumpt als würde sie ständig rennen. Pro Tag müsste Nina etwa viermal so viel Nahrung zu sich nehmen wie ein normaler Mensch. Mindestens 1000 Kalorien, was einer Hungerration entspricht, die sich Models auferlegen. Nina isst viel weniger.

Ich halte sie an den Hüften fest und schiebe sie behutsam ins Badezimmer. Vor ihren Lieblingsspiegel. Sie bewegt sich ganz langsam. Ich drücke mich gegen ihren Rücken, damit sie sich dagegenlehnen kann. Ich taste mit der Hand ihren Hintern ab, streichle ihre Oberschenkel und halte ihre skelettösen Hände fest. Sie zuckt leicht zusammen.

Dann steht sie vor dem Spiegel.

Sie schaut sich an. Mit zitterndem Zeigefinger berührt sie ihre Stirn, streicht über ihre auffallend männliche Nase. Als ich ihr im Herbst 1984 in Barcelona zum ersten Mal begegnet bin, dachte ich, sie sei ein vierzehnjähriger Junge. Sie erinnerte mich an den blondhaarigen Tadzio aus dem Film »Tod in Venedig«.

Nina entdeckt schwarze Flecken am Hals, rote Stellen, Ekzeme. Sie sagt etwas in einem Tonfall, der sich nur als ätzend beschreiben lässt. Ich kann es nicht verstehen, aber weiß, was es bedeutet. Sie klagt über ihr Aussehen. Ihre Haut.

Ich habe ihr über die letzten Jahre fast täglich gesagt, wie schön sie aussieht. Sie hat mir aber nicht geglaubt. Sie war neunzehn Jahre alt, als man ihr anbot, als Fotomodell zu arbeiten. Sie lehnte ab, weil sie sich nicht attraktiv genug fand. Sie hasste ihre Haut. Die Haut war ihr Feind. Nina und die Haut – das war so eine Art Krieg. Immer gab es eine Rötung, einen Ausschlag, einen Pickel, der bekämpft werden musste. Es gab Schatten unter den Augen, blaue Flecken vom Sex der letzten Nacht. Immer wieder kam schlechte Laune auf, weil der Körper nicht so war, wie Nina ihn haben wollte. Aber wo beginnt eigentlich dein Körper?, habe ich dann aus Wut gefragt. Beim Gesicht? Bei Haut und Haaren? Bei den Knochen? Bei den einzelnen Organen? Bei der Zelle? Bei der DNS? In deiner verdammten Seele etwa?

Ihr Gesicht bewegt sich jetzt näher auf den Spiegel zu. Sie beugt sich über das Waschbecken. Nina hat blaue Augen, ihr Haar war zwanzig Jahre lang blond. Dann wurde es dunkelbraun. Heute sind weiße Strähnen sichtbar. Sie starrt sich lange an. Wir blicken beide in ihr Gesicht im Spiegel. Dieser Spiegel hat vieles verursacht: höchsten Genuss und Ekel. Manchmal, nach einem Orgasmus, ist Nina sofort ins Badezimmer gelaufen und hat sich angeschaut. Ich weiß nicht, wonach sie gesucht hat. Vielleicht steckten im Spiegel die Höhen und Tiefen ihrer Erlebnisfähigkeit. Nina hat die Selfie-Seuche nicht mehr mitgemacht. Der Spiegel war alles für sie. Er gab den Rhythmus ihres Lebens vor, der sie voranpeitschte, scheinbar unaufhörlich, und stürzen ließ. So kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich jetzt darüber nachdenke.

Mit einer Hand streichle ich sanft über Ninas Rücken, während sie ihr Gesicht abtastet. Dann gleite ich unter ihr seidenes Nachthemd. Ich folge ihren Konturen, streiche den Rücken hinunter. Ich küsse ihren Nacken, fahre mit meiner Zunge seitlich über den Hals bis unter ihr Kinn. Mein sexueller Hunger, der sich über die letzten Jahre in mein Inneres zurückgezogen hat und sich tief im Körper staut, kriecht in den letzten Wochen immer öfter zurück an die Oberfläche, in meine Hände, zwischen meine Beine. Vielleicht hat sich wegen Ninas gnadenloser Krankheit so etwas wie ein feuriger Kern in mir gebildet. Der darauf wartet, zu explodieren – vielleicht zum letzten Mal.

Die kleine Badezimmerlampe verbreitet ein schwaches Licht. Ich drücke meinen Unterleib an ihren Hintern. Ich nehme sie behutsam in die Arme und drehe sie um. Meine Hände gleiten um ihre Taille, und ich hebe ihren Körper leicht an. Meine Hände finden ihre Brüste unter dem Nachthemd. Ich streichle sie. Ich streife ihren schwarzen Slip über den Hintern. Dann die Beine entlang bis zu den Füßen. Ich hebe ihren rechten Fuß an, dann den linken, und befreie sie von ihrem Slip. Sie flucht in sich hinein.

Dann öffne ich den Toilettendeckel und setze sie behutsam auf die Brille.

Nina schaut zu mir hoch, während sie uriniert. Sie verzieht ihren Mund zu einer Art Lächeln. Ich stehe ganz dicht über ihr. Sie lässt ihr Gesicht nach vorne gegen meinen Unterleib fallen. Will sie vielleicht meine Härte spüren? Sie schaut zu mir hoch, öffnet ihren Mund und ihre Zunge wird sichtbar.

Ich hebe sie hoch und beginne sie abzuküssen, die Hände auf ihren Brüsten. Ihr Körper fühlt sich weich an, ein bisschen wie Watte. Sie hält sich an meinen Schultern fest. Ich schiebe sie zum Duschraum, drehe den Wasserhahn auf, helfe ihr unter den Strahl. Ich seife sie ein, halte sie mit einer Hand an der Hüfte fest, mit der anderen fahre ich über ihren ganzen Körper, als wollte ich auch den kleinsten Teil mit einer Berührung versorgen. Als meine Hand zwischen ihre Beine gleitet, zwischen ihre Pobacken und dann sanft ihre Schamlippen streichelt, fühlen sie sich schön weich an. Ich verweile dort ein wenig. Aber sie reagiert nicht. Ich streichle weiter über ihre Beine, fast wie im Traum, als hätten wir unendlich viel Zeit und könnten warten, warten, warten. Mein Mund gleitet über ihre Haut. Nina bleibt dabei völlig bewegungslos. Ihr Kopf hängt auf der Brust. Ihre Augen sind geschlossen. Ich möchte ihr in diesem Moment unzählige idiotische, einfache Fragen stellen, die unsere Liebe betreffen. Fragen, die womöglich für immer unbeantwortet bleiben.

2

Es ist Abend am Grenzübergang Portbou. In den Pyrenäen brennen Wälder. Über dem Asphalt fliegen Wirbel von weißer Asche. Die Landschaft versinkt in Düsternis.

Ein Grenzbeamter winkt uns zur Kontrolle auf einen Seitenstreifen. Er verlangt nach Ausweisen. Während er mich mustert, blicke ich auf die Pyrenäenausläufer, die hier im Mittelmeer enden. Steil und zerklüftet ist die Küste. Ich habe die Landkarte studiert. Falls sie uns stoppen, den Wagen konfiszieren und wir zu Fuß über die Grenze müssen, nehmen wir den Walter-Benjamin-Weg. Er beginnt im benachbarten Banyuls-sur-Mer, von dort geht es auf schmalem Pfad knapp sechshundert Meter hoch durch die einsame Berglandschaft auf spanisches Gebiet. Mal liegen alte Wachtürme, mal kleine romanische Kapellen am Weg. Walter Benjamin ist von hier aus vor den Nazis in die vermeintliche Freiheit geflüchtet. Doch seine Lage war aussichtslos. Er starb im Hotel de Francia in Portbou an einer Überdosis Morphium.

Unsere Lage ist anders, denke ich damals. Aber nicht viel anders.

Der Beamte starrt auf meinen roten Schweizer Pass. Er vergleicht mein Gesicht mit dem auf dem Passfoto. Mein Schädel ist kahlgeschoren. Auf dem Foto sehe ich sympathischer aus. Es wurde vor zwei Jahren in Bern aufgenommen. Damals trug ich einen kurzen Afro und ein weißes Tennishemd. Das Bild zeigt mich mit einem scheuen Lächeln.

Der Beamte sagt, ich solle meinen Begleiter wecken.

Der Beamte bittet uns auszusteigen. Er studiert meine Erscheinung. Seine Augen gleiten über mein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »Soldier of Fortune«, dann meine Beine entlang zu den Füßen. Ich trage eine Militärhose und weinrote Doc Martens. Über dem Schaft der Stiefel sind weiße Tennissocken zu erkennen. Meine Augenlider sind verkrustet. Ich habe mich seit drei Tagen nicht gewaschen. Mein Kopf tut weh, vielleicht vom Speed, das wir hinter der Schweizer Grenze geschnupft haben. Es ist ein Brennen vom Nacken über den Schädel bis zur Nase.

Der spanische Beamte wendet seine Aufmerksamkeit meinem Begleiter zu. Raffis Tränensäcke sind rosafarben, die Augen blutunterlaufen, ein schmutziger Film klebt auf seinem Gesicht. Auf der Stirn leuchtet eine Narbe. Er hat sie sich bei den 1.-Mai-Krawallen am Kottbusser Tor zugezogen.

Raffi macht ein verächtliches Gesicht. Aber Verachtung wird uns nicht weiterhelfen. Das habe ich ihm schon am Grenzübergang Weil am Rhein erklärt, als er sich darüber aufregte, dass ihn der Schweizer Zöllner in einer Isolationszelle bis aufs Arschloch gefilzt hatte.

Der Beamte studiert Raffis Bundeswehrjacke. Er trägt dazu eine Handwerkerhose, die er schwarz angemalt und mit Sicherheitsnadeln gespickt hat. Um seinen rechten Ärmel klebt ein Band auf dem Z-200 steht. Raffi bastelt seine Klamotten immer irgendwie selbst zusammen. Er bemalt Kleider oder klebt Bänder auf seine Jacken, wie dieses nazimäßige rote Ding: Z-200. Es ist Verpackungsmaterial von Xerox. Raffi hat bei Xerox am Mehringdamm eine Weile als Aushilfe gearbeitet.

Der Beamte schiebt Raffis Reisepass über meinen Pass und blättert durch die leeren Seiten. Es ist ein dreckiger grüner Lappen mit einem Adler drauf. Er macht eine Bemerkung auf Spanisch, die so viel bedeuten könnte wie, dass Raffi sich vielleicht mal einen neuen Pass anschaffen sollte. Mein Spanisch ist nicht besonders gut.

Ein zweiter, scheinbar höherrangiger Grenzwächter ist an uns herangetreten. Er nimmt unsere Pässe mit und verschwindet in seinem Büro. Er wird die Fahndungslisten prüfen.

Weitere Beamte stehen inzwischen über den Kofferraum meines schrottreifen Mercedes 280 CE mit Berliner Kennzeichen gebeugt. Sie machen eine Bestandsaufnahme: Aus dem Kofferraum werden zwei volle Zehn-Liter-Benzinkanister gehoben. Ein Kasten mit leeren Flensburger Bierflaschen mit Bügelverschluss. Eine Kiste mit zwölf Stunden Super-8-Filmmaterial. Eine Tasche mit je zwei Super-8-Kameras, Marke »Nizo« und »Beaulieu«. Eine Schaufel. Ein Werkzeugkasten. Zwei Bowie-Messer. Eine Axt. Eine Leiter. Ein Baseballschläger. Zwei Armeerucksäcke. Ein Proviantsack mit Konservendosen. Ein Beutel voller Stofffetzen, mit denen man aus Flensburger Bierflaschen Molotowcocktails basteln kann. Es ist die gleiche Ausrüstung, die wir schon vor drei Wochen an der Berliner Mauer benutzt haben. Die Mauer loderte damals auf gut fünfzig Metern Länge. Ein grandioses Flammenmeer.

Die Gegend um den Potsdamer Platz und den Anhalter Bahnhof war unser bevorzugtes Einsatzgebiet. Wir nannten es unser »Narbengelände«. Manchmal sind wir nachts über Zäune geklettert und haben Fotos von toten Industrieanlagen gemacht. Und dazu Feuer gelegt. Der Mauerbrand war die aufwendigste unserer inszenierten Brandstiftungen. Die Bild-Zeitung berichtete, es handle sich um Einzelkämpferaktionen von DDR-Gegnern. Das war echt lustig.

Raffi sieht in mir einen Underdog, der zu allem bereit ist. Wie Robert de Niro in »Taxi Driver«. Gnadenlos. Konsequent. Selbstmörderisch. Aber das bin ich nicht. Mein ganzer Auftritt hat mehr mit Posing zu tun als mit ernsten Absichten. Mit Versprechen und Verrat.

Er kann nicht ahnen, dass ich in Barcelona weich werde.

Das Filzen in Portbou dauert zwei Stunden. Die Durchsuchungen ergeben nichts. Raffis Arschloch bleibt unberührt. Irgendwann lassen uns die Beamten einfach stehen. Wir sollen unser Gerümpel einpacken und weiterfahren.

Hinter den Hügeln, dort, wo wir Barcelona vermuten, steigt immer noch Rauch auf, wie ein Vorhang, der in nördlicher Richtung die Berge entlang nach Frankreich zieht. Am Rand der Autobahn parken Autos. Leute stehen im Gras oder sitzen auf ihren Motorhauben, blicken durch Ferngläser und machen Fotos. An den Hängen brennen dünne schwarze Bäume wie Kerzen. Wir beobachten einen Flammenschleier, der sich kilometerweit erstreckt und fast die Autobahn erreicht. Ich kann den Rauch durch die Lüftungsanlage riechen.

Nur langsam legt sich die Anspannung. Falls es mir gelingt, diesen letzten Vorhang aus dichtem Rauch zu durchqueren, dort, wo jetzt noch die Ascheschwaden wehen, kann uns nichts mehr aufhalten. Dann haben wir die alte Welt hinter uns gelassen.

Wie lange die Fahrt durch die verrauchte Landschaft gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Raffi schläft wenig, und er schläft schlecht. Speichelblasen kommen aus seinem komisch gespitzten Mund. Er zuckt ständig zusammen, wie vom Blitz getroffen. Von der Seite, mit geschlossenen Augen, hat er ein wunderbar sanftes Gesicht. Wie ein zerkratzter Engel. Er stöhnt ganz leicht in hohem Ton wie ein Baby.

Raffi wird oft rot. Er wirkt auf mich wie ein eingeschüchtertes Kind, das jetzt, als Achtzehnjähriger, zurückschlagen muss. Er sammelt altes Kriegsmaterial, das er in der Berliner Landschaft aufstöbert und in seinem Zimmer stapelt. Sein Kronjuwel ist die Luger-Pistole eines deutschen Wehrmachtsoffiziers. Er kann sämtliche Feldzüge des Panzergenerals Guderian auswendig vortragen. Er ist beseelt von einem metafaschistischen Geist, obwohl er zum harten Kern der Hausbesetzerszene von Kreuzberg 36 gehört. Über Mädchen spricht er nie.

Im Wachzustand hält er ständig nervös den Rückspiegel im Blick. Doch das Einzige, was er sehen kann, ist wehende Asche im roten Rücklicht. Dann taucht plötzlich ein Lichtschein am Horizont auf. Er bemerkt ihn zuerst. Barcelona liegt vielleicht noch dreißig Kilometer entfernt.

Unser Ziel ist die Estació de França. Die Adresse meiner Kontaktperson lautet: Paseo de Picasso, Stadtteil El Born. Ich nenne ihn Jakob. Er kommt aus Bern wie ich. Er hatte mal dieselbe Liebhaberin wie ich: Barbara. Er ist acht Jahre älter als ich. Er schreibt für die Neue Zürcher Zeitung. Er übersetzt für den Diogenes-Verlag George Simenons »Maigret« ins Deutsche. Er kann Deutschland nicht ausstehen. Er trinkt gerne. Viel mehr weiß ich nicht über Jakob.

Auf Raffis Anraten verlasse ich jetzt die Autobahn. Wie viele Stunden seit Portbou vergangen sind, weiß ich nicht mehr. Die Erschöpfung schlägt mir auf die Augen. Das Speed hat keine Wirkung mehr. Die letzten Kilometer sind wie eine Reise ans Ende der Nacht. Wir fahren durch eine massiv zugebaute Stadtgrenze. Wir gelangen an einen Fluss, der ins Meer mündet. Jenseits des Flusses steigen drei Hochkamine in den Himmel. In einer hochwassersicheren Betonwanne dümpelt eine Kloake. Vor uns liegt ein Zigeunerviertel, ein Elendsquartier gleich am Strand. Das ist Barcelona? Irgendwo sehe ich ein Schild, auf dem »Camp de la Bota« steht.

Raffi schweigt. Er schaut fasziniert auf die backsteinernen Schornsteine der Fabriken. Leere Avenidas in einer endlosen Industriezone, die offenbar noch aus der Franco-Zeit stammen.

Wir fahren langsamer. Es wirkt, als würde uns die wirkliche Stadt Barcelona irgendwo auflauern wie ein gefährliches Ungeheuer. Der Asphalt ist vom Regen klebrig geworden. Dunst hängt über den Straßen, getüncht von den Lichtern heruntergekommener Kaschemmen. Keine Spur von Menschen, von Touristen. Ich fahre mit offenem Fenster. Es riecht übel. Hinter bröckelnden Fassaden verfolgen uns verstohlene Blicke. Über allem liegt ein Staubschleier.

Das also ist Barcelona.

Wir halten an. Gelbliche Straßenbeleuchtung verbreitet eine gespenstische Atmosphäre. Ich sehe einen Zigeunerjungen, der sich an der Jacke seiner Mutter festhält. Die Kleidung des Jungen sieht versengt aus. Eines seiner Augen ist zugeschwollen. Seine Haare sind kurzgeschoren. Als das Paar an uns vorbeiläuft, senkt der Junge den Blick. Sie gehen direkt auf ein Friedhofstor zu. Die Schuhe des Jungen werden von Stromkabeln zusammengehalten. Die Mutter zieht ihn stumm hinter sich her. Er trägt eine zerrissene Adidas-Trainingshose, ein Hemd in den Farben des FC Barcelona, auf dem Rücken steht der Name Bernd Schuster, unter spanischen Fußballfans auch bekannt als der »Blonde Engel«. Dann verschwinden Mutter und Sohn hinter der Friedhofsmauer.

Ich will ihnen folgen. Raffi hält das für eine schlechte Idee, er bleibt zurück. Ich soll ihm ein eisgekühltes Bier besorgen, ruft er mir nach.

Ich tauche in einen Dschungel von Mausoleen, Engeln und Kreuzen ein. Ich bin erschöpft. Es ist vielleicht drei Uhr früh. Ich sehe die Zigeunermutter beim Durchwühlen von Abfalleimern. Der Junge sucht die Gräber nach Wertgegenständen ab. Später knien sie vor einer Marmorskulptur nieder. Eine Friedhofslaterne wirft goldenes Licht auf Mutter und Sohn. Das künstliche Licht wirkt in jenem Moment wie das apokalyptische Herabfahren des Himmels.

An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Außer, dass ich noch eine Weile durch die Schlünde der Urnenwände gelaufen bin. Irgendwann habe ich mich auf eine Friedhofsbank gelegt und bin eingeschlafen.

In meiner ersten Nacht in Barcelona träume ich vom Sterben.