9,99 €

Mehr erfahren.

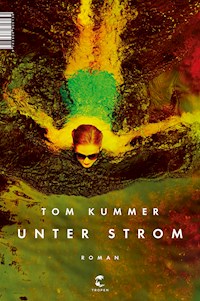

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Mann kommt mit seinem Sohn zurück. Er hat seine Frau verloren und eines seiner Kinder in Los Angeles zurückgelassen. Nachts fährt er als Chauffeur durch sein Heimatland, das ihm Himmel und Hölle zugleich ist, auf der Suche nach einem neuen Leben. Der Erzähler Tom arbeitet als VIP-Fahrer, holt hohe Angestellte von Pharmaunternehmen und Diplomaten vom Flughafen ab und bringt sie nach Zürich oder Bern. Unterwegs durch die Nacht entspinnen sich Dialoge, die von großer Fremdheit und unheimlicher Intimität sind. Währenddessen führen die Gedanken des Fahrers immer auch weg von der Straße, hin zu den Wanderungen mit seinem Vater zum schwarzen Mönch, noch öfter hin zu Nina, seiner verstorbenen Frau. Sie ist Gast auf jeder Fahrt, flüstert ihm ein, zieht ihn hin zu den Narben der Landschaft. Orte, an denen schwere Unfälle geschehen sind, Flugzeugabstürze und andere Machtproben des Schicksals. Morgens nach der Arbeit setzt er sich ans Bett seines schlafenden Sohnes, legt die Hand auf seine Haut, versucht, eine Zukunft zu sehen. Auf dunstverhangenen Straßen nähert sich Tom Kummer auf eindringliche Weise der großen Unbekannten des Lebens: dem Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Tom Kummer

VON SCHLECHTEN ELTERN

Roman

Tropen

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Tropen

www.tropen.de

© 2020, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, München

unter Verwendung zweier Fotos von

© Niels Oberson, Eyem/Gettyimages (Landschaft) und

© Miguel Sobreira/Trevillion Images (Vater/Sohn)

Lektorat: Bärbel Brands

Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Printausgabe: ISBN 978-3-608-50175-9

E-Book: ISBN 978-3-608-11582-6

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

1

01:30. Landstraße, Fahrtrichtung Osten. Kein Gegenverkehr. Tote Dörfer, als gäbe es eine Ausgangssperre. Ich streichle das Lenkrad, das Leder der Handschuhe knirscht leise. Mein Fahrgast diktiert das Reiseziel. Im Kopf fahre ich, wohin ich will.

Auf gerader Strecke nahe Lausanne. Die Straße schimmert matt wie von Asche überzogen. Ich schalte alle Lichter aus, nehme beide Hände vom Steuer und gleite in die Dunkelheit, bis ein Wunder geschieht: Auf der Windschutzscheibe erscheint ein Gesicht – männliche Nase, volle Lippen, blaue Augen.

Mehr als fünf Sekunden Geisterfahrt schaffe ich selten. Auf den Armaturen leuchten jetzt die Warnsignale des Intelligent Driving Systems. Ich schalte die Abblendlichter wieder ein, schiebe die rechte Hand zwischen meine Beine und werfe einen Blick in den Rückspiegel. Mein Passagier schläft.

Ich habe ihn vor der Genfer Hauptzentrale der Banque Nationale de Paris abgeholt. Er sei Geschäftsmann aus Dakar-Senegal, informierte die Zentrale. VIP-Status. Er spreche Französisch. Reiseziel: Hotel Bellevue, Bern.

Ich schlucke die rote Tablette. Sie soll mich wachhalten. Drücke meine Hand tiefer in den Schoß. Fühlt sich an, als ob sich elektrisch geladene Fäden von den Fingerspitzen durch den ganzen Körper spinnen würden. Bei Vevey gleite ich auf die Autobahn, weiter östlich erscheinen Umrisse, wie Ruinen einer verbrannten Stadt: Montreux. Mein Blick fällt auf das Foto am Armaturenbrett. Es zeigt Vincent und Frank mit ihrer Mutter. Ich starre sie an, als seien sie mir eine Antwort schuldig.

Irgendwann erwacht mein Passagier. Er hustet. Ich blicke in den Rückspiegel. Er schaltet sein iPad ein. Ein kräftiger Afrikaner, Anfang vierzig, im viel zu engen Nadelstreifenanzug, mit roter Krawatte, Siegelring am Mittelfinger, ein Silberzahn glänzt im halboffenen Mund.

Er fragt jetzt, wie lange die Fahrt noch dauere.

Nicht mehr so lange, sage ich.

Er nickt und schaut durch das Seitenfenster. Auf dem Pannenstreifen stoßen Straßenarbeiter schwerbeladene Schubkarren Richtung Norden.

Was ist das für eine Gegend?, fragt er.

Greyerz. Hier wird Käse hergestellt.

Dieser berühmte Käse mit den großen Löchern?

Nein, kleine Löcher.

Er starrt wieder auf sein iPad, dann kurz in meinen Rückspiegel.

Ein See taucht in der Dunkelheit auf, die Oberfläche glänzt wie Glas.

Lac de la Gruyère, sage ich. Das ist der längste Speichersee der Schweiz.

Er starrt in die Schwärze.

In diesen Gewässern trieb ich als Kind. In einem Ruderboot. Vater fischte Forellen. Mittendrin liegt eine Insel, öde und gottverlassen. Bäume säumen das Ufer, die sich in der Düsternis wie Knochen abzeichnen.

Woher kommen Sie?, fragt mein Fahrgast.

Bern.

Sie sprechen Französisch mit englischem Akzent.

Ich nicke in den Rückspiegel und ziehe die Hand zwischen meinen Beinen hervor.

Hab lange in den USA gelebt.

Ich schalte das Radio ein, auf SRF 2 läuft klassische Musik. Der Gegenverkehr nimmt zu. Bei Freiburg verlasse ich die Autobahn.

Was gefällt Ihnen an der Schweiz?

Ich richte den Rückspiegel.

Die Nacht. Sie beruhigt mich.

Die Nacht? Das ist alles?

Tagsüber schlafe ich.

Er starrt jetzt auf das Foto am Armaturenbrett.

Ist das Ihre Familie?

Ja.

Nieselregen. Verschmierte Windschutzscheibe.

Intelligent Driving System meldet sich zurück. Scheibenwischer einschalten.

Blick in den Rückspiegel. Er lässt nicht locker.

Und Ihre Frau ist bei den Kindern, während Sie arbeiten?

Nein. Sie ist tot.

Der Afrikaner schaut zur Seite, lockert seinen Krawattenknoten.

Das tut mir leid.

Für einen Moment sehe ich ihn an seiner Krawatte von einem Baum hängen. Vielleicht ist es die Langeweile.

Sie sind alleinerziehender Vater?

Ja.

Keine Frau in Aussicht?

Er spielt weiter mit seiner Krawatte.

Ich bin nicht allein, sage ich und studiere die roten Muster auf dem zu breiten Ding.

Ich halte mir eine Schweizer Hausangestellte, die ich übers Internet buche.

Stille. Der Senegalese hustet, als ob er sich verschluckt hätte.

Dann beugt er sich vor, Schweiß auf seiner Stirn, er legt die Hand auf meine Rückenlehne.

A Swiss maid, really?

Ja, sieht sogar aus wie meine verstorbene Frau. Ein Avatar.

Er blinzelt.

Ein Avatar?

Ja.

Und wie sind Schweizer Hausangestellte, die man im Internet buchen kann?

Er hat Feuer gefangen.

Die sind total verrückt nach Senegalesen, antworte ich und grinse.

Mein Fahrgast starrt reglos in den Rückspiegel. Dann lässt er sich in seinen Sitz zurückfallen und klatscht amüsiert in die Hände.

Mon dieux, Sie machen mir vielleicht Spaß! Fast hätte ich Ihnen geglaubt. Schweizer Haushälterinnen? Das gibt es doch nicht.

Er blickt wieder auf das Foto.

Stille.

Meine Frau ist vor drei Jahren in Dakar gestorben. An Gelbfieber, sagt er.

Er schaut in die Schweizer Nacht.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Ich blicke in den Rückspiegel.

Daran glaube ich nicht, Monsieur.

Wieso glauben Sie nicht daran?

Menschen sind biologische Maschinen. Wir funktionieren. Nach dem Tod verrotten wir. Das ist alles.

Das glauben Sie?

Ich lüge ihn an. Ich lüge sie alle an.

Der Senegalese beugt sich wieder vor.

Glauben Sie nicht, dass wir göttliche Wesen sind, mit einer unsterblichen Seele und einem ewigen Geist?

Nein, das glaube ich nicht.

Ich schon. Wir können in ein vergangenes Leben zurückkehren und dort mit unseren Toten sprechen.

Er deutet auf das Foto. Ich reagiere nicht.

Andere Fahrer montieren hier ein Kreuz. Oder Bilder von Haustieren. Obwohl uns die Zentrale verboten hat, Persönliches im Wagen auszustellen. Wenn ich mein Foto lange genug anschaue, schießen die Stromschläge bis zum Hals.

Sie spannt Fäden in mir. Manchmal spüre ich ihren Würgegriff, so fest, dass mir die Luft wegbleibt. Natürlich kennt der Senegalese die Wahrheit: Die Toten kehren zurück. Sie kontrollieren dein Leben. Aus Rache. Vielleicht will sie mich umbringen.

02:55. Wir nähern uns der Stadt. Der Turm der Verbrennungsanlage glimmt im roten Kunstlicht, sie gleicht einem riesigen Schiff aus Beton. Mein Passagier kann nichts erkennen. Er ist wieder in sein iPad vertieft. Er sieht nicht die Kolonnen von alten Menschen. Klein und gebeugt bewegen sie sich, gestützt auf ihre schwarzen Stöcke, zur Verbrennungsanlage. Dann der lange Boulevard Richtung Stadtzentrum.

Bern ist eine Geisterstadt, kalt und trostlos. Ich sehe Obdachlose, die beim Weltpostdenkmal um ein Feuer stehen und beten. Asche schwebt über dem Asphalt. Schwärme von Krähen säumen die Bundesgasse. Streunende Hunde trotten Richtung Hauptbahnhof. Hinter den Regierungsgebäuden leuchten die Alpen im Mondlicht. Dann sind wir am Ziel: Hotel Bellevue. Ein Nachtportier steht bereit. Ich steige aus. Der Senegalese umarmt mich wie einen alten Freund.

Swiss Maids, flüstert er in mein Ohr. Er klopft mir grinsend auf die Schulter.

Sie sind ein großer Spaßvogel, mon vieux!

Er will mir zwanzig Franken Trinkgeld geben. Ich lehne ab.

Als ich das Kinderzimmer betrete, liegt Vincent auf dem Bett, mit ausgebreiteten Armen, wie ein Engel. Draußen, über dem Haus, kreisen die Krähen. Sie sind mir bis in den Ostring gefolgt. Ich ziehe mich aus, die Handschuhe zuletzt, und lege mich neben meinen Sohn. Wie immer, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ich lausche seinem Atem, streichle seine Stirn, dann die nackte Brust. Betrachte die Form seines Bauchnabels. Dann küsse ich seinen zarten Hals. Irgendwann sucht Vincents Hand mein Gesicht. Sie tastet sich von meinem Hals zum Mund vor. Sanft berührt sie meine Augenbrauen, so sanft, als sei meinem zwölfjährigen Sohn längst klar geworden, dass ich ihn mehr brauche als er mich. Erst als es draußen hell wird, werde ich müde. Ich sollte das Frühstück vorbereiten. Ein neuer Schultag beginnt. Vor dem Kinderzimmerfenster treiben Rauchschleier vorbei. Weiter südlich leuchten Eiger, Mönch und Jungfrau in der Morgensonne. Ich küsse seine Stirn und lege meinen Kopf an seinen. Ein schutzloses Baby, das seine Eltern braucht. Manchmal zucken seine geschlossenen Augenlider. Es hat Nächte gegeben, da habe ich zu weinen begonnen, während ich sein schlafendes Gesicht betrachtete.

In Los Angeles sagte ich meinen Söhnen erst spät, dass ich zurück in meine alte Heimat müsse. Frank, der Ältere, weigerte sich. Dad, nicht in die Schweiz, bitte!

Die Schweiz ist ein Sehnsuchtsland. Viele Menschen versuchen, in die Schweiz zu flüchten, erklärte ich. Sie flüchten nicht vor Geistern, sondern weil sie politisch verfolgt werden. Oder in der Schweiz einen Partner fürs Leben finden wollen. Aber es gelingt nur wenigen.

Frank überzeugte das nicht. Als wir vor acht Monaten ohne ihn in Zürich-Kloten landeten, sagte ich Vincent auf dem Weg zur Passkontrolle: Wir haben großes Glück! Die Schweiz ist das Paradies auf Erden. Vielleicht das reichste Land der Welt. Bestimmt das sicherste.

Als wir von den Einwanderungsbehörden ausgesondert und in einem grell erleuchteten, kahlen Raum verhört wurden, bekam er Angst. Er begann zu weinen. Er vergrub sein Gesicht in meinem Schoß. Ich massierte seinen Nacken. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. Sie müssen uns reinlassen, habe ich Vincent gesagt. Wir sind Schweizer. Und wir haben alles verloren.

Ich gebe Vincent einen Kuss auf die Stirn, ziehe die Decke von seinen Füßen. Es ist 07:15 Uhr. Er muss zur Schule. Ich öffne die Fenster in seinem Kinderzimmer, in einer spartanisch eingerichteten Vierzimmerwohnung, oberster Stock eines Hochhauses in einem Berner Außenbezirk, mit Blick auf die Nordwände im Süden und die Jurazähne im Norden. Ein Plattenbau aus den frühen Sechzigerjahren mit großzügigen Gartenanlagen, flankiert von einem kleinen kuratierten Wald, in dem fast alle Arten vorkommen, die in einem Schweizer Wald wachsen. Die Baumkronen enden direkt vor Vincents breiter Fensterfront, und es sieht ein bisschen aus, als lebe er in einer Baumhütte. Oder einem Geisterschiff. Das ist unsere neue Heimat.

2

01:30. Landstraße Richtung Zürich. Kein Gegenverkehr. Der dichte Nebel auf der A3 zwang mich zu einem Umweg. Bei Münchwilen bin ich von der Autobahn abgefahren und am rechten Rheinufer der Hauptstraße 7 gefolgt, dann auf die 5 Richtung Süden. Mein Fahrgast weiß davon nichts. Es ist eine dunkelhaarige Frau, Ende dreißig, mit schönen traurigen Augen, vertieft in ihren Laptop. Ich starre sie schon viel zu lang im Rückspiegel an. Von der Zentrale gab es keine genaueren Angaben. Sie spreche Englisch. Kein VIP-Status, was mich überraschte. Ich hatte sie beim Hauptquartier des Chemieunternehmens Novartis abgeholt. Sie wurde von einem Portier und einem Sicherheitsbeamten zum Wagen eskortiert.

02:05. An Würenlingen vorbei. Verlassener Ort, reglos, ein Stück Schweiz nach dem Ende der Welt. Ein Waldstück mit toten Kiefern, dazwischen Gebäudetrümmer und Kabelstränge. Im Dickicht Menschen. Menschen im Wald. Manche an ihre Flugzeugsitze geschnallt, mit weit geöffneten Mündern, als stürzten sie gerade tausend Meter in die Tiefe. Ich sehe es ganz deutlich. Würenlingen.

Die Warnlichter des Intelligent Driving System melden sich zurück. Wir tauchen in eine Nebelbank. Sichtweite zwanzig Meter. Sie blickt durch das Seitenfenster, dann in meinen Rückspiegel.

Wo sind wir?, fragt sie.

Nahe Zürich, Madam. Keine Sorge, der Nebel ist kein Problem. Sie versucht, sich abzulenken, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Blickt auf das Foto auf dem Armaturenbrett.

Das ist Ihre Frau auf dem Bild, korrekt?

Ja, Madam.

Sie hatte mich schon kurz nach Basel auf das Bild angesprochen. Jetzt fragt sie mich, ob ich Schweizer sei. Woher Vincent und Frank ihre Locken hätten. Und diese üppigen Lippen. Und ich erzähle ihr die Lügengeschichte, die ich all meinen Fahrgästen erzähle, wenn sie die Locken und die Lippen mit meiner Herkunft in Verbindung bringen.

Meine Familie kommt aus Nordafrika, sage ich.

Das habe ich fast vermutet, sagt sie. Ich komme übrigens aus London. Tochter einer Japanerin und eines Israeli. Schlimme Mischung.

Ständig werde ich auf meine Herkunft angesprochen.

Sie spricht, als habe sie Vertrauen zu mir gefunden.

Sagen Sie bitte Olga, sagt sie und lächelt mich an.

Tom, sage ich.

Ich mustere ihren Körper im Rückspiegel und werde immer unvorsichtiger. Mein Verhalten ist unprofessionell.

Was hat Sie nach Basel geführt?, frage ich und drehe meinen Kopf leicht über die rechte Schulter.

Schweigen.

Ich bin Unternehmerin in der Chemiewirtschaft. Ich unterhalte Labors.

Also sind Sie Chemikerin?, frage ich so ahnungslos wie möglich.

Nein, ich leite ein Unternehmen, das neue Medikamente entwickelt.

Sie lächelt.

Welches ist momentan das profitabelste Medikament der Welt?

Sie schaut aus dem Fenster.

Ich glaube, es ist ein Hepatitis-C-Medikament der Firma Harvoni. Mit Preisen von über 20 000 Euro für eine Monatspackung.

Ist ja noch teurer als Viagra. Ich grinse in den Rückspiegel.

Sie lacht zurück.

Benutzen Sie das?

Noch nicht.

Wir lachen.

Unsere Firma arbeitet an der Entwicklung von hochpotentem Sildenafil, ohne Nebenwirkungen. Und wir werden die Kosten senken. Das wird eine Revolution auslösen.

An was?

Schweigen.

Plötzlich beugt sie sich vor, als ob sie mit ihrer Hand meine Schulter berühren wollte.

Dann sagt sie: Viele Frauen finden unsere Forschung schädlich für die Sexualität. Der verdammte Feminismus beschäftigt sich aber viel zu sehr mit dem weiblichen Lustprinzip. Und nicht mit der jouissance des Mannes.

Ich weiß gerade nicht, was jouissance heißt. Ich blicke zurück, sie lächelt mich an.

Es gibt Männer, die Probleme haben, ihre Sexualität auszuleben. Das ist ungesund für die Welt.

Wir lachen.

Und Ihre Forschung wird das ändern?, frage ich.

Ja, davon bin ich überzeugt.

Ich blicke in den Rückspiegel und frage: Wie man Menschen zusammenbringt, dafür gibt es noch kein Medikament?

Sie starrt mich an. Ich spüre ein kaltes Prickeln, von meinen Fingerspitzen bis in den Magen. Ich habe schon viele Frauen durch die Nacht gefahren. War nie ein Problem. Diesmal ist es anders.

In der Windschutzscheibe die grün fluoreszierenden Ziffern der digitalen Zeitangabe. 02:44. Ich sage eine Weile nichts mehr, der Wagen gleitet auf die A3. Scheinwerfer blenden mich. Meine Augen schmerzen. Ich sollte eine Pille nehmen, Tropfen wären besser. Ich schalte das Nebellicht ein. Sie konzentriert sich auf den Bildschirm. Ich kann ihr Gesicht im Schein nur schwach erkennen. Aber ihre Augen leuchten, und sie hat einen wunderschönen Mund.

Wir gleiten am Zürichsee vorbei.

Ist das Middle-Earth?, fragt Olga plötzlich und lächelt mit aufreizender Strenge in den Rückspiegel.

Schweigen.

Wo war Tolkien eigentlich genau, als er die Schweiz besucht hat?

Ich drehe mich kurz um.

Sie meinen J. R. R. Tolkien, den Autor von Der Herr der Ringe?

Ja, genau.

Er hat das Lauterbrunnental besucht, sage ich. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Das Tal liegt hundert Kilometer südwestlich von hier. Sie müssten mit meinem Sohn Vince über Tolkien sprechen. Er weiß alles.

Ich strecke meinen Rücken. Das Lauterbrunnental. Gegenüber von Mürren liegt der Schwarze Mönch, Tolkiens Lieblingsberg. Mein Vater erzählte mir schlimme Geschichten über diesen Schwarzen Mönch, eine Wand, durch die er noch kurz vor seinem Tod geklettert ist und an der wir im April 1973 seine Asche verstreuten.

Genau in diesem Moment durchfährt mich eine Gier, als habe meine Passagierin ein chemisches Mittel versprüht, ein neues Mittel, das von der Isolation befreit.

Vielleicht muss ich sofort reagieren. Doch meine Hände schmerzen, ich halte das Lenkrad zu sehr umklammert. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, wie Olga mit diesen wunderbar traurigen Augen über die Schwärze des Zürichsees blickt. Ich merke, dass es mir schwerfällt, nicht anzuhalten und es bei ihr zu versuchen.

Ein merkwürdiger Geruch umgibt mich jetzt. Der Geschmack von Eisen. Zürich ist erleuchtet unter schwarzen tiefhängenden Wolken. Ich beschleunige auf 135 km/h. Mein Blick heftet sich auf die weiße Mittellinie, als ob ich dort Halt finden könnte. Aber es gelingt mir nicht. Die Gier wird stärker. Nahe Kilchberg sehe ich Umrisse von Menschen im eisigen Seewasser. Nackte Oberkörper, rudernde Arme. Sie bewegen sich westwärts. Inmitten von Fischschwärmen und Aalen. Ich muss mich auf den Asphalt konzentrieren. Ich sollte etwas zu meiner Passagierin sagen, vielleicht von meinen Kindern erzählen.

Olga blickt in die glitzernde Dunkelheit. Ich könnte erzählen, dass unsere Jungs immer pünktlich zu essen, genügend Schlaf und Liebe bekommen haben. Dass sie ohne Regeln spielen konnten, sich ernst genommen fühlten und ihre Entscheidungen selbständig trafen. Den Kriterien der Glücksforschung zufolge sind unsere Kinder glücklich. Aber ich sage nichts. Sie schaut mich nur an.

03:20. Vaduz, Parkhotel Sonnenhof. Sie habe diese Fahrt genossen, sagt Olga. Wenn sie wieder die Schweiz besuche, werde sie mich als Fahrer buchen. Ein Hotelportier kümmert sich jetzt um ihr Gepäck. Der Kofferraum schließt automatisch.

Rückfahrt Richtung Westen. Mittelerde. Skelettiertes Land. Murg, Seewen, Ödischwend, Arn. Der See gefüllt mit Schlamm, darüber rotes Licht. Ich halte auf dem Rastplatz mit Panoramablick, öffne die Fenster, das Schiebedach. Über der anderen Seeseite sticht ein Flugzeug in den Himmel. Alles ruhig, die Landschaft geplündert, kahlgefressen. Stille, Totenstille. Ich stecke eine Zigarette zwischen die Lippen. Finde kein Feuer. Dann erscheint sie in der Dunkelheit.

Sie legt ihren Arm um meine Schulter, versucht mich zu beruhigen. Wie früher. Sie gibt mir Feuer. Wir blicken über den See. Sie küsst mich, ich schließe die Augen. Unsere Zungen kreisen umeinander. Ich spüre ihren Herzschlag direkt unter der Brust, ihren warmen Herzschlag, angetrieben von rotem Blut, das durch ihre Adern fließt. Ich streiche über ihr Haar, atme ihren Duft tief ein. Ihre Hände wandern über meinen Rücken. Diese Nacht! Wir tauchen ein in den Zürichsee, unfassbar warm. Seite an Seite gleiten wir durch schäumendes Wasser. Wild und schmutzig an der Oberfläche, sanft und stahlblau darunter. Ich schaue sie an, wie sie im Wasser schwebt, in zehn Metern Tiefe, entrückt. Ich ziehe sie an mich, durchflute sie mit meiner Wärme, und ihre Wärme durchflutet mich. Wir tauchen tiefer. Etwas funkelt dort unten. Sie wendet ihren Kopf ab, zieht mich hinterher, ich rufe ihr zu, schlucke Wasser, dann schaut sie mich an, aus Augen ohne Pupillen, aus ihrem Mund wächst der Schnabel eines Riesenkalmars. Ihre langen Arme reißen mich in die Finsternis, bis zum Grund. Sie saugt sich an mir fest. Der Chitinschnabel zerschneidet meine Lippen. Sie öffnet ihr Inneres, stößt bunten Nebel aus. Erst dann lässt sie los, lässt mich treiben, wie eine Leiche. Sie entfernt sich im Blau des Zürichsees, zieht ihren Schweif hinter sich her.

Ich tauche auf, schnappe nach Luft. Blutspuren auf dem Mond über Horgen. Donnergrollen über Kilchberg. Gibt es Erlösung?

Als ich zurück auf die Autobahn gleite, spüre ich Tränen auf meinen Wangen.

Du hast etwas verloren, Tom, du hast es vernichtet. Und dennoch ist es größer als du.

Koreanische Nachbarn in Los Angeles haben mir von dieser extremen Traurigkeit erzählt. Sie nennen den Zustand Han. Man könne daran sterben, sagten sie. Ein Weltschmerz. Ein Wahnsinn. Ein Kummer.

Im Rückspiegel ist Zürich nicht mehr zu sehen, die Stimme verstummt. Endlich, vor mir, das nicht enden wollende Nichts des Schweizer Mittellands, bei Nacht ist es erträglich. Der Kühlturm des Atommeilers stößt Rauchbänder aus, die sich leuchtend mit dem Himmel verbrüdern. Der Anblick tut gut. Vor den Mond schiebt sich Finsternis, aber mein iPhone leuchtet. Die Zentrale. Ich soll den Wagen direkt in die Garage am Casinoplatz fahren. Inspektion.

Ich nehme das Foto vom Armaturenbrett, falte es sorgfältig und stecke es in die Innentasche meines schwarzen Jacketts. Über mir ziehen die grünen Schilder der A1 hinweg.

05:04. Helle Sterne über dem Emmental. Je näher Bern rückt, desto unruhiger atme ich. Noch bleiben zwei Stunden, bis Vince erwacht. Die A1 führt am Grauholz vorbei, einem historischen Schlachtfeld. Am Waldrand steht ein Monument, ein zwölf Meter langer Säulenstumpf aus weißem Solothurner Kalkstein. Durch das offene Seitenfenster sind die Geräusche der Reifen zu vernehmen, sie klingen wie Schreie.

Jetzt breitet sich über Bern ein Flammenmeer aus, in den Alpen funkeln drei helle Punkte: Es sind die Stationslichter von Jungfraujoch, Schilthorn und Niesen.

Ich mache Halt bei der Raststätte Grauholz, stelle meinen Wagen zwischen zwei Lastwagen. Einfach kurz anhalten und durchatmen. Meine Brust schmerzt. Ich warte darauf, dass sich meine Trauer löst, wie Verkehr. Die Landschaft am Rand des Lastwagenparkplatzes sieht desolat aus. Neben Stromleitungen, die in rostenden Strängen ins Erdinnere führen, campieren ausländische Familien in ihren Wohnwagen. Ein Polizeiwagen patrouilliert. Er sieht mich nicht.

Ich lege den Kopf auf das Lenkrad. Halbschlaf. Denke an das mögliche Ende des Aletschgletschers, an die Vergänglichkeit unserer Existenz auf diesem Planeten, an ihre Stimme, die ich immer deutlicher höre, je länger ich auf die Windschutzscheibe blicke. Wie kann ich meinen Söhnen davon erzählen?

Ein Klopfen. Am Seitenfenster steht ein bärtiger Mann, die Hand zu einer Faust geballt. Er macht jetzt einige Schritte vom Wagen weg, während er nervös auf den Zehenspitzen wippt. Er trägt tarnfarbene Shorts, Kniestrümpfe und Jesuslatschen mit Outdoor-Profil, typisch für Lastwagenfahrer aus Österreich. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Er hat jetzt seine Zigarette zurück in den Mundwinkel gesteckt. Er beginnt mit dem Kopf rhythmisch zu nicken, als ob er ahnte, was gleich passieren könnte. Er nähert sich geduckt dem Seitenfenster, wie ein Boxer, er klopft die Asche an meinem Spiegel ab. Ich solle hier weg, brüllt er in gebrochenem Deutsch. Ich hätte meinen Wagen falsch geparkt. Ich sehe seine fuchtelnden Arme, und langsam wird mir klar, an wen mich der Mann erinnert: an den Urgroßvater von Vince und Frank, Ninas Großvater. Ein Wehrmachtsoffizier, der bei der Schlacht um Stalingrad in Gefangenschaft geraten ist. Auf den letzten Bildern aus dem Kessel, die es noch bis nach Deutschland geschafft hatten, trägt er einen zerfransten Bart. Ich kenne sein Gesicht von einer Todesurkunde, die die Sowjetunion in den Fünfzigerjahren zuerst an die Bundesrepublik Deutschland schickte, und die von dort an die Familie nach Biel gelangte. Sie lag säuberlich verpackt in einem Paket, zusammen mit seiner Wehrmachtsuniform und einem silbernen Offiziersdolch.

Das Gesicht des Bärtigen am Seitenfenster löst in mir etwas aus. Ich muss es sofort loswerden. Oder vernichten. Dazu deute ich mit dem rechten Zeigefinger auf meine Brust und starre ihn an.

Sprichst du mit mir?

Ich schaue hinter mich, als ob da jemand sitzen würde. Aber da ist natürlich niemand. Ich lasse das Seitenfenster per Knopfdruck runterfahren.

Sprichst du zufällig mit mir?, wiederhole ich und deute wieder mit dem Finger auf meine Brust.

Ja, mit wem denn sonst?

Sein Lastwagen trägt österreichische Nummernschilder.

Nur Idioten übersehen dieses Schild! Du musst hier weg, kapische!

Ich beuge mich vor. Unter dem Sitz berühre ich die Blechverschalung meines Pannendreiecks. Sie hat eine scharfe Kante. Es brennt in meinem Hals. Ich atme schneller.

Nina hat ihre Familie manchmal gehasst. Ihr Hass war so tief, wie man in dem Schlachtfeld am Grauholz graben muss, um auf Knochen zu stoßen. Das ist verdammt tief, denke ich jetzt. Dabei hat Nina eigentlich gar nicht ihre Familie gemeint, sondern dieses Land.

Ich schaue in das Gesicht des Bärtigen, lächle ihn an und ziehe dann die leere Hand unter dem Sitz hervor. Ich lasse das Seitenfenster hochfahren. Mit der rechten Hand lege ich den Rückwärtsgang ein. Es sind nur fünf Kilometer bis nach Hause.

3

Ich gehe in die Küche und schiebe tiefgefrorene Croissants von Migros in den Ofen. Ich schalte den Timer auf zwölf Minuten. Dann stelle ich mich unter die Dusche und lasse perfekt temperiertes Wasser auf meinen Körper prasseln. Der Schweizer Wasserdruck ist stark und gleichmäßig. Anders als in unserer alten Heimat. Das Wasser in L. A. roch nach alten Leitungen, und der Wasserdruck war unberechenbar. Schweizer Wasser fühlt sich göttlich an. Sauber. Sicher. Vielleicht sogar gesund. Angenehm, es zu hören, zu spüren, wie es aufklatscht und über die Haut fließt. Einen Augenblick lang empfinde ich Frieden und denke an die letzten Massagen, die ich Nina unter der Dusche gegeben habe. Ihre heiße Hand, die sich an mich klammert.

Dann trockne ich mich ab, schaue meinen Körper im Spiegel an. Seit ich als Nachtchauffeur arbeite, erschlafft meine Muskulatur. Ich bin bleich im Gesicht, fast grau. Meine Augen wirken glasig. Ich kann mich im Spiegel nicht anlächeln, es geht nicht. Mut, Kraft, Entschlossenheit, alles scheint verloren. Wieso habe ich den Bärtigen am Grauholz nicht fertiggemacht? Ich rasiere mich mit monotonen Bewegungen. Bin ich noch ein Mann?

Leise öffne ich die Tür zum Kinderzimmer, als würde ich von einer fremden Kraft gesteuert, losgelöst von mir selbst. Vincents Wecker zeigt 07:15 Uhr. Ich betrachte sein Gesicht und streichle ihm über die Stirn. Ich lege mich neben ihn. Im Halbschlaf umarmt er mich wie aus einem Reflex heraus. Als ob er den Spannungszustand seines Vaters erahnen könnte. Ich stecke meine Nase in seine Achselhöhle. Ich mag die Gerüche, die sein Körper ausströmt. Meine rechte Hand liegt jetzt auf seinem Hals. Ich taste den kleinen Adamsapfel ab, spüre dabei den Körper seiner Mutter, kann sie auf seiner Haut riechen. Ich lege mein Ohr an seinen Mund, um ihren Atem zu hören. Vincents Körper macht mich glücklich. Es ist ein rauschhaftes Gefühl der Erleichterung. Hier liegen wir jetzt zusammen, in einem wunderschönen Stück Welt. Ein Kinderzimmer über Bern. Vincent schmiegt seine Schulter an meine Schulter. Ich spüre seine Wärme. Ich küsse seine Hand, küsse sein schönes Gesicht.

Irgendwann wird mir schwarz vor den Augen. Meine Augen brennen. Ich will, dass das Brennen aufhört. Meine Hand liegt noch immer auf dem zarten Hals meines Sohnes. Ich spüre, wie Vincents Körper zuckt. Er ist erwacht. Ich stehe auf, öffne das Fenster und eine Brise Schweizer Luft weht sanft über Vincents Gesicht.

Hi Daddy, sagt er und lächelt mich an.

Er schiebt die Decke vom Körper. Ich küsse seine Hand. Ich streiche ihm über die Haare, ziehe seinen Kopf an meine Stirn. So verharren wir einen Moment. Er schaut mich schief an. Ich starre zurück, als ob ich in seinen Augen einen Zugang zur Seele finden könnte. Als ob es so einen Blödsinn gäbe. Ich weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Um mich abzulenken, frage ich ihn:

Willst du mit deinem Bruder über Facetime sprechen? Er ist bestimmt noch wach.

Es sind neun Stunden Zeitunterschied. Vince nickt. Aber Los Angeles antwortet nicht.

Später stehe ich mit Vince auf dem Balkon. Wir schauen auf unseren Nachbarn, der mit seiner schwarzen Dogge Runden im Hundepark dreht.

Kennst du den Mann?, frage ich.

Ist das nicht unser Nachbar?

Ja.

Manchmal grüßt er mich und fragt, wie es mir geht.

Sei nett zu ihm, aber sag ihm nichts über uns.

Wieso?

Ich weiß nicht. Er beobachtet uns. Das gefällt mir nicht.

Bist du sicher, Daddy?

Nein, sicher bin ich nicht. Aber ich rate dir, nicht mit ihm zu sprechen.

Vince schaut Richtung Berner Alpen. Es ist windig.

Wieso gibt es eigentlich Wind, Daddy?

Habt ihr das noch nicht gelernt?

Nein.

Weißt du, heiße und kalte Luftmassen erzeugen verschiedenen Luftdruck.

Als ich das sage, sehe ich, wie der Mann im Hundepark in unsere Richtung starrt.

Unterschiedlicher Luftdruck? Das ist alles? Am Wind ist nichts anderes dran als heiße und kalte Luft?

Vielleicht hat es auch mit dem Druck der Luftmassen zu tun, die in vertikale und horizontale Bewegungen gebracht werden. Was weiß ich? Bin ich vielleicht Meteorologe?

Nein, bist du nicht, Daddy. Wollte bloß wissen, wieso es auf dem Balkon am Morgen so schön ist.

Es ist der Wind, Vince.

Er gibt mir einen Kuss, zum Abschied, dann verlässt er die Wohnung. Vince hat recht. Der Wind am Morgen ist schön. Jetzt fällt es mir auch auf. Vielleicht ist der Morgen die geheimnisvollste Tageszeit. Ich versuche es zu fühlen. Aber das helle Licht wird allmählich unerträglich.

Bevor ich die Wohnung verdunkle, warte ich, bis Vince unten auf dem Fußweg erscheint. Er läuft zur Schule. Ich schaue ihm nach, wie er sich auf der Straße einer Gruppe Schulkameraden anschließt. Dann ziehe ich den Vorhang zu. Ich lege mich ins Bett und starre gegen die blauen Wellen der japanischen Tapete. Ich studiere einen kleinen Lichtfleck an der Decke, der durch den Vorhang dringt und mich nervt. Er wird zu einem Flammenmeer und dehnt sich über mir aus. Ich muss die Augen schließen und mich ablenken. Also versuche ich mir bildhaft vorzustellen, wie der Tod aussieht. Schwarz, wie sonst. Schwarz wie eine vierte Dimension?

Es ist immer das gleiche Ritual. Schlafen, Träumen, Erwachen. Ich träume vom Licht der Welt.

Es ist kurz nach Mitternacht im Kaiser Permanente Hospital am Sunset Boulevard. 7. Juni 1998. Geburtssuite 5D. Ich rede Nina liebevoll Mut zu, atme rhythmisch mit, massiere ihren Nacken. Und als plötzlich ein fremdes Wesen langsam zwischen ihren Beinen auftaucht, frage ich mich, ob man es vielleicht wieder in den Bauch zurückstopfen könnte.

Es erblickt das Licht der Welt und schreit drauflos. Ein seltsames Geschöpf mit dünnen roten Gliedern und goldigem Flaum auf dem Kopf. Irgendwann fragt der Arzt höflich, ob ich die Nabelschnur durchtrennen wolle. Ich antworte nicht, starre auf die Nabelschnur. Der Arzt gibt mir eine Schere. Ich zögere, und frage, ob man noch warten möge.

Der Arzt grinst mich mitleidig an: Now or never …

Die Nabelschnur wird über dem Nabel abgeklemmt. Ich schneide mit der Schere die Schnur durch. Der Mann im weißen Kittel klopft mir auf die Schulter. Ich lächle. Mein Hände sind kalt.

Ich höre ein leises Wimmern. Ich beobachte, wie sich Mutter und das fremde Wesen zum ersten Mal berühren. Ich wische mir Tränen aus den Augen. Ich bewege mich geduckt zur Liege, knie mich hin, lege meinen Arm um Nina und berühre die kleinen Beinchen.

Ich erwache. Ein Helikopter der Air-Glacier fliegt am Fenster vorbei Richtung Flughafen Bern-Belpmoos. Es ist früh am Abend.

Ich stehe auf, ziehe einen Morgenmantel mit der Aufschrift Four Season Hotel Palm Springs über. Vince sitzt bereits in der Küche und macht Schulaufgaben. Er fragt, wieso die Wohnung verdunkelt sei. Ich antworte nicht. Cool bleiben.

Ich kontrolliere Postsendungen, ein Brief des Berner Jugendamts. Die wollen schon wieder mit mir reden.

Ich studiere den Inhalt des Kühlschranks, nichts fehlt. Ich blicke Vince über die Schulter, streichle über seine Haare. Dann stelle ich mich in die Küche und bereite das Abendessen vor. Green Papaya Salat.

Später setzen wir uns an den Küchentisch. Beim Essen schaue ich heimlich auf sein Gesicht, wie sich sein Mund öffnet, wie er die Essstäbchen zum Mund führt, die Augen schließt beim Kauen, über die Essschale gebeugt. Wenn er sein Gesicht anhebt, schaue ich weg. Er lächelt mich an, er liebt Papaya Salat. Er genießt mein Essen. Das macht mich glücklich. Wir essen gerne zusammen. Auch wenn wir uns nichts zu sagen haben. Später kontrolliere ich seine Schulaufgaben. Wenn alles in Ordnung ist, erlaube ich ihm ein Spiel auf seinem iPhone.

Langsam wird es Abend. Wir setzen uns vor den Fernseher. Manchmal schauen wir alte Folgen von Two and A Half Men mit Charlie Sheen oder The Simpsons, weil die nur eine halbe Stunde dauern.

Vince erzählt, dass der Lehrer heute die ganze Klasse nach ihren größten Ängsten befragt habe.

Was meinst du, Dad, was war auf Platz eins?

Klimawandel, sage ich, ohne nachzudenken.

Genau, Klimawandel und Zerstörung, mit mehr als fünfzig Prozent Zustimmung.

Gibt es eigentlich noch andere Dinge, die euch beschäftigen?

Vince grinst.

Kannst du dir vorstellen, wie toll es wird, wenn wir zehn Hitzewellen pro Sommer haben?

Er lacht.

Die Aare wird dann vielleicht fünfundzwanzig Grad warm sein, aber du lebst dann längst nicht mehr, Daddy.

Er legt seinen Arm um meine Schulter. Als ob er bedauerte, was er gerade gesagt hat.

Muss ich dann ums Essen kämpfen? In Verteilungskriegen?

Er grinst mich an.

Wer erzählt dir von Verteilungskriegen?

Meine Mitschüler.

Wir schauen Planet Erde