Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

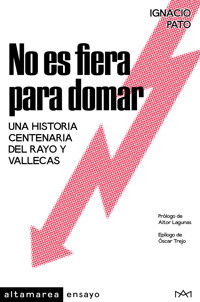

El Rayo y Vallecas. El equipo de barrio obrero que celebra su centenario en la élite del fútbol-negocio. Territorio físico y emocional de un deporte concebido de forma diferente. Una camiseta que han vestido con orgullo jugadores entrados a formar parte de la mitología del barrio y de la ciudad de Madrid. Un oasis de autenticidad en un mundo uniforme. Franja sagrada, último reducto de las esencias y valores del que un día fue deporte del pueblo. Mar donde hacer pie, piratas de secano sin mapas del tesoro, puerto de acogida de barro y ladrillo visto, tierra adentro, a cientos de kilómetros de la costa. El Rayo y Vallecas, que saben posicionarse juntos en defensa y salir al ataque, fieras ambas, durmientes o rugientes, madrugadoras, trasnochadoras, más temidas que domadas. Este es el relato de cómo el uno no puede entenderse sin el otro, de un idilio que se intensifica con el tiempo alimentado a base de una pasión con memoria, presente y futuro, la historia de una identidad romántica y terrenal, de una autoestima colectiva a prueba de derrotas. En la escritura de Ignacio Pato (...) hay un compromiso real, ineludible, con la esperanza: no como un mantra en el que esperas creer por repetición, sino como una convicción profunda. Una deuda con el otro. Por eso [No es fiera para domar] es un libro que, desde la dedicatoria, mira a futuro: «Al rayismo que viene y a la Vallecas que será». MADRID SECRETO

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ENSAYO 35

AITOR LAGUNAS1

INSOSTENIBLE RAYO

Para un comentarista, los minutos previos a un partido son frenéticos. Probar el audio, chequear la imagen o conectar con el compañero a pie de campo constituyen requisitos técnicos que has de acometer mientras resuelves las cuestiones más futboleras: ¿han salido ya las alineaciones?, ¿cuántos cambios presentan ambos equipos con respecto a la jornada anterior?, ¿qué buscan los entrenadores con sus planteamientos? Todo ello ha de confluir de manera natural en el momento de comenzar a hablar. Corto y rápido, como piden los cánones de la comunicación en el siglo xxi; suficientemente futbolero como para aportar algún detalle no muy evidente, pero sin caer en la neolengua de la escuela de entrenadores.

Rara vez, sin embargo, aparece una cuestión en la previa como la que nos atropelló antes del Rayo-Sevilla del 5 de febrero de 2024. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, había soltado una de sus mediáticas bombas de profundidad: «Estamos hablando con el club para buscar una nueva ubicación, porque cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas». Ante el calado del anuncio, el presidente de la entidad franjirroja, Raúl Martín Presa, se acercó a la posición de Ricardo Rosety para conceder una entrevista. A mí solo me retumbaban esas cinco palabras: «Cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas».

Mientras ordenaba los post-it con los nombres de los futbolistas, yo trataba de intuir dos opciones. Quizá Ayuso había hablado de Vallecas refiriéndose al actual estadio, en una especie de sinécdoque confusa, llamando a la parte (el estadio) por el todo (el barrio). La alternativa era peor: realmente la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba dando carta de naturaleza a que el Rayo del futuro dejara de ser vallecano. Y encima, según anunciaba, con la aquiescencia del propietario del 98% de las acciones del club.

Así que cuando Martín Presa apareció en plano, Jordi Domínguez y yo dejamos los post-it, los sistemas tácticos y las posibles soluciones de los entrenadores. Ante la cámara apareció un abrigo negro con el cuello de astracán, como sacado de una película de los años treinta, y un rostro satisfecho, no acerté a entender por qué. El equipo acumulaba una peligrosa racha sin ganar y la presidenta regional acababa de lanzar un órdago a la continuidad del club en su único hábitat posible, pero Martín Presa parecía un terrateniente complacido ante la vista de sus latifundios. Sus palabras serían aún peor que sus gestos.

Tras dos arranques frustrados («nos alegramos de las declaraciones de la presidenta…») Martín Presa acertó a felicitar a la Comunidad por «la adquisición de la Fórmula 1 en perjuicio de Montmeló» [sic] antes de catalogar Madrid como la ciudad con mayor crecimiento de Europa «y si me apuras del mundo». Para el empresario e inventor publicitario, lo más llamativo del anuncio de Ayuso era que, tras una década solicitando mejoras en el estadio el Gobierno regional, por fin este plantease soluciones. Nada dijo, obviamente, sobre la desidia con la que el club que él preside gestiona el estadio: excrementos de pájaro en los asientos, lavabos a oscuras, una tienda insuficientemente abastecida… Por no hablar del sistema de venta de entradas online, un vanguardista servicio disponible en prácticamente todos los clubes de élite de Europa occidental. Que el Rayo siga constituyendo uno de los últimos reductos de las colas taquilleras no es culpa de ningún político.

Nadie en su sano juicio podría pedir que Ayuso conociera las condiciones que los rayistas soportan para ver a su equipo desde hace años, entre otras cosas porque ella nunca ha pisado el hogar del Rayo en casi un lustro como presidenta regional. Pero tal vez alguien (alguien muy despistado, es cierto) podría pensar que el propietario del club haría una defensa más firme de la pertenencia del Rayo a Vallecas, aunque fuese desde una perspectiva empresarial: Vallecas es el principal «activo»de su«empresa»y le proporciona un asset «diferencial» en un «mercado crecientemente homogéneo». Como veis, se podría haber hecho sin asomo de una sospechosa defensa de la identidad del barrio y mucho menos de su carácter como emblema de la lucha de clases, del antifascismo o de un fútbol rebelde en los tiempos del negocio. Sin embargo, Martín Presa dejó claro que no es ese tipo de presidente, ni siquiera ese tipo de empresario. Cuando puso como ejemplo la mudanza del Atlético al Metropolitano, «que también fue al principio un poco controvertida», se hizo evidente que al Rayo, para seguir siendo vallecano, solo le quedan sus aficionados.

Hace casi un siglo que se juega al fútbol profesional en el actual estadio rayista. Fue otro equipo, el Racing de Madrid, el que lo inauguró. El conjunto rojinegro había sido uno de los pioneros del fútbol madrileño, hasta el punto de levantarle al Madrid dos Campeonatos Regionales antes de 1920. Pero acosado por las deudas y seducido por un supuesto futuro de abundancia que nunca llegó, la entidad de Chamberí abandonó su entorno castizo y se desnaturalizó mudándose a lo que entonces era una zona poco urbanizada y completamente ajena a su identidad. Tras descorchar un estadio desproporcionadamente grande a principios de 1930, el club apenas duró dos años antes de caer en la bancarrota. Ayuso, a pesar de haber crecido en Chamberí, seguramente desconozca la historia del Racing de Madrid.

Probablemente tampoco sepa quién es Jenny Holzer. Esta artista estadounidense, crítica con la gentrificación, ha declarado: «No es el espacio en sí, es hacer posible el derecho a que la gente se junte. Juntarnos nos define». Ayuso puede ignorar la cita, porque su modelo de liberalismo no requiere cultura: destruir sin conocer acorta los tiempos y abarata los costes, empezando por los sentimentales. El liberalismo silvestre es doblemente liberalista. Por eso Ayuso puede pasar la frase de Holzer a pasiva sin haberla leído: no es el espacio en sí, es imposibilitar que la gente se junte allí. Porque impidiéndolo dejarán de definirse.

Por eso, y no por otra cosa, chirría que la franja siga en el corazón del barrio, y viceversa. En un Madrid de postal neocon, amenizado por la brillantina de los mejores circos deportivos del planeta, es ahora cuando el estadio del Rayo empieza a resultar insostenible, ¿o quizá insoportable? Durante mucho tiempo su degradación solo molestó en Vallecas, y no se hizo nada. Veremos cuánto tiempo se mantiene en pie ahora que ha comenzado a molestar en un despacho de la Puerta del Sol.

Este contexto de lucha permanente —social y futbolística—, hoy redoblado por la amenaza de la piqueta y el desahucio, proporciona aún más relevancia y pertinencia a un libro como el que tienes entre manos. Porque si alguien alberga la más mínima duda, solo necesita recorrer estas páginas de la mano virtuosa de Ignacio Pato para entender que lo único insostenible —para el club, para el barrio y para cualquiera que identifique en el fútbol los restos de un deporte popular y social— es que el Rayo no siga en Vallecas.

NO ES FIERA PARA DOMAR

UNA HISTORIA

CENTENARIA

DEL RAYO Y

VALLECAS

Al rayismo que viene y a la Vallecas que será

I. UN RAYO DE CALLE Y PUEBLO (1924-1930)

¿Desaparecerá de aquí a unos años, en un mundo obsesionado con producir y con cada vez más prisa, la palabra «merendar»? Hace un siglo, la Vallecas todavía prerrayista era famosa por sus merenderos, a los que iba gente de Madrid. Para lograrlo, quien viniera de la capital al entonces pueblo independiente vallecano apenas tenía que adentrarse en él. El arroyo Abroñigal cumplía una doble función. Hacía de límite entre ambos municipios y de testigo del solaz de madrileños y madrileñas, de aquellos de extracción más humilde pero también de otros más acomodados. Los merenderos eran a los arrabales lo que las tabernas al extrarradio urbano, centros de sociabilidad de las clases populares que ocasionalmente hacían «de exótico refugio para las aventuras galantes de los señoritos desocupados».2 Los que con el tiempo han quedado como más conocidos estaban en las zonas de Ventas y Cuatro Caminos, pero los vallecanos no les iban tan a la zaga en fama. Así lo prueba el deseo de Eloísa, personaje galdosiano a quien el novelista pone en boca estas palabras:

¡Oh, si esto fuera París, qué buen día de campo pasaríamos juntos, solos, libres!… ¿Pero a dónde iríamos en Madrid? ¡Si aquí se pudiera guardar el incógnito!... Créelo, tengo un capricho, un antojo de mujer pobre y humilde. Me gustaría que tú y yo pudiéramos ir solitos, de incógnito, de riguroso inepto, como dijo el del cuento, al puente de Vallecas, y ponernos a retozar allí con las criadas y los artilleros, almorzando en un merendero y dando muchas vueltas en el Tío Vivo, muchas vueltas, muchas vueltas…3

En esos ansiados espacios de ocio se estilaba el escabeche, la lechuga, la chuleta, la frasca de vino y condición básica era que no estuvieran lejos del agua. En aquel Madrid, eso era sinónimo del río Manzanares, pero también del citado arroyo Abroñigal, que desde Chamartín acababa por ser afluente del primero. Manso en verano, propicio por tanto al apacible merendero dominical de carcajada, pianola y cortejo, y crecido con las lluvias, el curso del Abroñigal, hoy sepultado bajo la autopista m-30, era la frontera natural, al sudeste, de la villa y corte con Vallecas. El arroyo, el Manzanares y el cerro Almodóvar marcaban unos límites naturales que hoy, carreteras, son obra de la mano del hombre. Administrativamente, Vallecas lindaba, además de con Madrid, con Getafe, Rivas, Arganda y otros municipios también posteriormente absorbidos por la gran urbe, como Vicálvaro y Villaverde. Era un lugar en el que abundaban las lecherías, las tahonas de pan, las barberías, los establecimientos de comestibles, los cafés y las tabernas.4 El problema más evidente era la falta de asfaltado, que lo convertía todo en una polvareda en estación seca y en un lodazal en la húmeda, especialmente cuanto más lejos del Puente.

No son raras las familias que, para «subir a Madrid» —así se dice allí—, se calzan decentemente en alguna casa conocida de cerca de la entrada del metro y dejan en ella los zapatones con que han atravesado el cenagal a la venida y lo atravesarán a la vuelta, y que no vale quedarse en casa. La mayoría son obreros que trabajan en Madrid, y pobres mujerucas que tienen que llegar al centro, a la carretera, donde está el comercio, a hacer sus miserables compras.5

Como contrapunto de esa crónica del periódico La Voz,El Heraldo de Madrid, uno de los diarios más leídos y con Manuel Chaves Nogales de redactor jefe en la época, da una visión del «alegre y laborioso Puente de Vallecas» en una pieza en la que se anuncian fábricas de gaseosas, de jabones, de lejía, de fundición de metales y un polivalente local que ofrece tanto la manufactura de cuerdas para instrumentos musicales como la de tripas secas y saladas para embutidos.6 Pero, sobre todo, en Vallecas no faltaba una vigorosa industria del yeso, de tejas y ladrillos que incluso abasteció grandes obras de la capital. Esa disponibilidad de materiales de construcción, junto a la de terreno para edificar y su bien comunicado y desahogado emplazamiento, lo suficientemente cerca de la capital como para tener el lugar de trabajo a mano y tan lejos como para poder descansar del ruido los fines de semana, hizo de la Vallecas más urbana un sitio a tener en cuenta para establecerse.

En 1924, el municipio de Vallecas rondaba los treinta mil habitantes. La población estaba distribuida asimétricamente entre la zona del Puente, con colonias como la de Doña Carlota en lo que hoy es el barrio de Numancia, más surtida de personas y servicios, y la de Villa de Vallecas, más rural. Entre ambas quedaban amplias extensiones que en los años siguientes irían poblándose, como las Palomeras Bajas y Sureste y un enclave perteneciente a Puente, en Entrevías, llamado El Pozo del Tío Raimundo, cuya primera vivienda data de 1925. Para salvar la distancia entre Villa y Puente, el precio del transporte no ignoraba las clases: existía un servicio de autobuses que conectaba ambas zonas con precio «extraordinario de obreros» hasta las ocho de la mañana por diez céntimos menos que el ordinario. Pero ¿cómo eran los vallecanos? Ante esa pregunta tan general y seguramente imposible de responder sin la consiguiente dosis de literatura, no se achantó el periodista local Federico Iglesia Traverso, que escribió:

De carácter pacífico, se exaltan cuando se les ofende y, sin ser pendencieros, no sufren con paciencia la ofensa, que tarda tanto en ser rechazada como recibida y aunque no son pródigos, no pueden ser considerados como avaros. Aficionados a los toros, gústales también la música y el baile, sin ser refractarios al teatro y [al] cinematógrafo. Como hombres de trabajo son recios y resistentes, siendo excelentes obreros y de grandes aptitudes.7

Iglesia hace también una referencia al Valle de Kas, una de las dos explicaciones del origen etimológico de Vallecas. Se trataría de una extensión de terreno propiedad de un musulmán de nombre Kas perdida por este en la reconquista cristiana. Otra versión, del cronista Ángel Fernández de los Ríos y no muy lejana en espíritu, alude al Vallis Egas,8 valle de Egas, que habría sido el dueño de una alquería en la zona. Lo cierto es que Vallecas aparece ya en el Fuero de Madrid de 1202 como un carrascal comprendido entre los ríos Manzanares y Jarama. El sexmo, la división medieval castellana que encabezaba Vallecas, lo integraban también Coslada, Rivas, Vaciamadrid, Canillejas, Hortaleza, Vicálvaro, Chamartín, Fuencarral o San Sebastián de los Reyes.

Volvamos a 1924. Vallecas era parte de un país que prácticamente estrenaba dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, tras un periodo de duro conflicto entre trabajadores y empresarios en el que los primeros habían conseguido la jornada de ocho horas diarias y el Retiro Obrero, precursor de las actuales pensiones de jubilación. El régimen trató de imponer cierta paz social por la tradicional vía de la represión y la censura. Por ejemplo, cerró enseguida el Ateneo de Madrid, con casi un siglo de historia a sus espaldas, por «hacer política estridente y perturbadora».9 Aquel 1924, año de fundación de la Telefónica y que marcó el comienzo de la radio, España vivía en un estado de guerra que duró veinte meses, con Primo de Rivera autoproclamado como el «cirujano de hierro» que Joaquín Costa había creído necesario para salvar el país de sus males. Apenas había abierto sus puertas la entonces moderna Casa del Libro en la también flamante Gran Vía madrileña, una capital que coleccionó ocho alcaldes entre 1920 y 1924, año de estreno de sus primeras tres concejalas.10 En el terreno de la igualdad quedaba un mundo por avanzar. Solo desde 1923 se permitía a las mujeres trabajar como camareras de cafés, cervecerías, chocolaterías y bares, pero el gobernador civil de Madrid prohibió a las trabajadoras consumir, conversar o sentarse con los clientes. Los locales debían instalar cristales transparentes, sin pintar o tapar con visillos en puertas y ventanas. La luz debía ser potente por ley. El auge de la fotografía en esos años nos sirve hoy para saber que en la calle hubiéramos podido encontrar adivinadores de pensamiento, mieleros de la Alcarria, tostadores de café, vendedoras de pavos o los coches simón, carruajes de caballos precedentes del taxi.11 Las carencias en vivienda, sanidad y educación no eran obstáculo —sino quizá precisamente la causa, por una humana necesidad de evasión— para que se dieran protestas contra el temprano cierre de locales y espectáculos.12 Sonaban tangos como Fumando espero y el jazz estaba en camino. Las coplas aflamencadas del vallecano Angelillo, como La hija de Juan Simón, iniciaban su despegue. Se rodó la adaptación al cine de la zarzuela La revoltosa, que estaba a punto de ser un éxito en una época en la que el séptimo arte, todavía mudo, se afianzaba como opción de ocio. El Gimeno, el Frutos y el Goya eran los más populares de Puente de Vallecas.13 El boxeador Antonio Ruiz ejercía de emperador del barrio, y así, con mayor rango que Alfonso xiii, le llamaban en la calle. Solo la afición por los combates le andaba cerca a la que despertaba el fútbol, que ya rivalizaba con el toreo. En 1923, el Athletic Club de Madrid pasó del campo de O’Donnell, entre los actuales barrios de Ibiza y Goya, al Stadium Metropolitano, entre Cuatro Caminos y la Ciudad Universitaria. El Real Madrid, que solo recientemente había ganado su condición «monárquica», cambió el campo del Velódromo de Ciudad Lineal por el de Chamartín, en el paseo de la Castellana, cuyo nombre evoca un arroyo, el de la Fuente Castellana, afluente del Abroñigal. A unos quinientos metros de este último, en el número 8 de la muy vallecana calle de Nuestra Señora del Carmen, se fundó el jueves 29 de mayo de 1924 la Agrupación Deportiva El Rayo.

El club nació en una casa baja. Quizá solo un bar, símbolo del espíritu festivo de Vallecas, podría haber rivalizado con ese tipo de lugar más discreto. Un sitio, aquel número 8 de la calle Nuestra Señora del Carmen, actual 28 de Puerto del Monasterio, justo enfrente de la primera biblioteca municipal, que hoy conecta dos puntos neurálgicos de la vallecanidad como el bulevar y el estadio rayista. Fue una reunión multitudinaria. Estaba Prudencia Priego Borbolla, la titular de la casa familiar tras el fallecimiento de su marido Julián Huerta, con cinco de sus siete hijos: Julián, José, Ezequiel, Juan y Modesto. Pero también los hermanos Francisco y Vicente Rodríguez Saltz, más Andrés y Miguel Rodríguez Alzola, José y Rafael Aguabella, Anastasio Hernández Díaz, Tomás Rodríguez Rubio, Ricardo Benavides o Ángel Martínez, apodado «el Cafeto». Algunos de ellos serían después presidentes, aunque el primer titular fue el hijo mayor de la señora Priego, Julián, de veintisiete años. Era el veterano de un grupo muy joven. Los hermanos de Julián estaban entre los diecinueve y los trece. Había chavales de doce y Luis González Rubio tenía dieciséis. Fue a él a quien se le ocurrió llamar al equipo El Rayo,14 un nombre que evoca rapidez y potencia. Algunos de los fundadores del club —estudiantes, jornaleros, zapateros, carpinteros y un guardia civil: el presidente— vivían en la misma calle, así que El Rayo podría haberse llamado perfectamente El Carmen de Vallecas. Vestían íntegramente de blanco con medias negras y apenas unos días después de su fundación ya apareció la noticia en prensa.

La nueva Sociedad Agrupación Deportiva El Rayo saluda a todas las sociedades (federadas y no federadas) y desea jugar con las que lo deseen en el campo y hora que ellas crean conveniente, a partir del próximo domingo.15

Quien estuviera interesado en la propuesta debía contestar al propio diario que la publicó, La Libertad, o al propio domicilio de los Huerta. El Rayo pedía campo porque no tenía uno propio. En aquel verano de 1924 se iría acondicionando una explanada tras la sede de la que, al acabar los partidos, se retiraban las porterías para que nadie hiciera leña con su madera. Se guardaban, cómo no, junto a las camisetas en la casa de fundación. Era el que sería conocido como campo de Las Erillas. El club fue jugando contra los equipos que ya había en Vallecas, que no eran pocos. De hecho, algunos de quienes pusieron en marcha El Rayo venían del Club Numantino, aunque esta no era una entidad dedicada exclusivamente al fútbol, ya que organizaba también, por ejemplo, bailes por las fiestas de la Virgen del Carmen, patrona del Puente de Vallecas.16 Otro de renombre en la época era el Perseverancia, federado al contrario que El Rayo, que tardaría décadas en adquirir ese estatus.

Ya el 4 de julio, apenas con un mes de vida, aparecía en prensa la primera alineación del club. Fue curiosamente un once de categoría infantil anunciando querer medirse contra el también infantil del equipo Escudo de Cataluña.17 En esos primeros balbuceos, la sección «Bolsa del deportista» del diario progresista La Libertad fue una gran aliada, algo que podríamos considerar casi el primer «departamento de comunicación» rayista. Allí se publicaban los partidos que El Rayo proponía, por ejemplo, al Sporting Lavapiés, a la Deportiva Española de Villaverde o a los clubes de Cuatro Caminos y Ventas. El deseo de ensanchar fronteras motivado por el puro amor al juego se notaba en la voluntad de enfrentarse a clubes de más allá del sudeste madrileño. De hecho, ese mismo verano El Rayo retó a equipos de Albacete, Aranjuez, Ávila o Cuenca, pero los rayistas sufrían para mantener a flote la entidad a nivel económico. Según el documentalista Juan Jiménez Mancha, para quien El Rayo nació fundamentalmente como un equipo de calle más que de barrio como podríamos considerarlo hoy, costaba encontrar rivales y vivía a la sombra de otros de mayor entidad como el Requena y el Sporting Vallecano.18

«Hay que anexionar a Madrid el Puente de Vallecas»,19 titulaba a cinco columnas el diario La Voz a finales de 1925. Para este medio con cierta sensibilidad a los problemas de la clase trabajadora, el arroyo Abroñigal, junto con el puente de los Tres Ojos que dio nombre al Puente de Vallecas, era y representaba bastante más que el límite natural con la capital:

¿Por qué se ofrece un contraste lamentable en la línea misma donde termina la jurisdicción del Ayuntamiento madrileño? […] Adentrándose por la importante barriada del Puente de Vallecas sorprende, en efecto, que, salvada la divisoria en que se diría hanse complacido los hombres en acumular detritos, despojos, escombros que la humedad convierte en fango, al que dan pestilencia las emanaciones del arroyo Abroñigal, el gusto urbano y aun el artístico recobra todo su imperio en cuanto a las construcciones; pero nada más en cuanto a las construcciones. Viendo ese sifón que ha dejado la compañía del Metropolitano a ambos lados del puente, convertido a la derecha en muladar, en lecho de lagunas infectas, en depósito de deposiciones fisiológicas, no se sabe qué pensar del Ayuntamiento rector de la vida de Vallecas. Viene a la memoria el bárbaro concepto que en tiempo de Felipe II se tuvo en la corte de España, que, de población saludable, la convirtió en un inmenso foco de infección.20

El artículo se preguntaba si no había por parte de la administración vallecana un cierto afán por permanecer como cabeza de ratón antes que asumir la condición de cola de león. Al fin y al cabo, seguía la pieza, el Puente a esas alturas estaba mucho más ligado a Madrid que a la Villa de Vallecas. Lo que era seguro es que el fútbol crecía de manera directamente proporcional a como lo hacía la población vallecana en esos años. No era del todo un fenómeno particular de la zona; ocurría en todo el país en aquella década en la cual ha de ponerse el foco si queremos asistir al momento en que el balompié comienza a hacer furor —no solo, pero especialmente— entre las clases populares como el favorito de los deportes, que se veían como generadores de salud y, en el fondo, de virtudes individuales y cívicas. No era fruto de la casualidad que uno de los equipos contra los que se enfrentó El Rayo en la época, el Furia Española, tuviera ese nombre. Llevaba el apelativo que había recibido la selección de nuestro país tras debutar con buen pie y, por lo visto, todavía mayor determinación, en un torneo internacional, los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. El fútbol, no obstante, también provocaba algunos arqueos de cejas. De un lado, quienes desde posiciones nacionalistas rayanas en el chovinismo lo veían como un juego extranjero, inglés para más inri, algo que era cierto, pues miembros anglófilos de la Institución Libre de Enseñanza eran los «culpables» de la llegada del foot-ball a la capital española. De otro, los aficionados a los toros, que observaban con recelo una actividad que amenazaba, más que los también pujantes boxeo y ciclismo, con arrebatar a la fiesta el trono del ocio de masas. Si El Rayo jugaba en el recinto que le permitían sus posibilidades, el humilde campo de Las Erillas, los 20 fueron la década en que se inauguraron algunos estadios que estaban llamados a vivir tardes de gloria, tanto en España como en otros países: Les Corts, Mestalla, Sarrià, Balaídos o los citados Stadium Metropolitano y Chamartín, en nuestro país, y más lejos Wembley, el Müngersdorfer en Colonia, el Waldstadion en Frankfurt, San Siro, el Stadio Littoriale boloñés o el romano Campo Testaccio, estos últimos construidos bajo el régimen de Mussolini. En España el fútbol iba a meter el turbo, en 1926, con la profesionalización. Hubo mucho debate acerca de si el deporte debía resistir en el amateurismo, en la práctica desinteresada, no intervenida por el dinero, una condición de hobby barnizado con una forzada capa moralista que solía defenderse desde las clases más privilegiadas. Era obvio que los económicamente desahogados no necesitaban, por ejemplo, que se les pagase por jugar un partido que les robaba tiempo de fábrica o de campo, pesetas. Muchos trabajadores veían en el arrebato por el balón una nueva oportunidad laboral: sacar de estrecheces a la familia a base de goles viene de antiguo. La clase obrera ya gozaba de más tiempo libre gracias a las encendidas luchas de años atrás contra la patronal y empezaba a identificarse con los diferentes clubes, que además, como hemos visto, afianzaban su patrimonio con la construcción de estadios propios y trataban de mantener las entradas a un precio relativamente bajo. A partir de entonces, fue más fácil que el humilde ya no estuviera solo en la grada, ahora podía estar también dentro del terreno de juego y ser protagonista, no mero espectador, de gestas deportivas a las que cada vez prestaba mayor atención la prensa. En un gremio cuyas bases legales estaban por sentar, las entidades que abrazaron el profesionalismo aprovecharon para establecer el derecho de retención. La palabra no engaña: los clubes podían retener a los jugadores unilateralmente. Lo que en un principio podía parecer una cortapisa legítima frente al libre mercado salvaje que amenazaba a los clubes más débiles, permitiendo a los poderosos esquilmarles futbolistas y haciendo progresivamente más profunda la brecha de la desigualdad en el deporte, supuso en realidad la legalización de un régimen de semiesclavitud que no iba a abolirse, huelga mediante, hasta medio siglo después. En contrapartida, otro efecto de esta profesionalización fue que los jugadores se animasen a crear su primer sindicato, la Asociación Nacional de Trabajadores del Fútbol, integrado en la Unión General de Trabajadores y con sede en la Casa del Pueblo de Madrid. Fue el mismo año —1929— en que echó a rodar la Liga que hoy todavía vemos, y parte de la prensa captó al vuelo que había que dejar claro que dar patadas a un balón sometido al régimen administrativo de un club, empresa o sociedad (el término más usado en la época) era un trabajo:

Si se enfoca el asunto desde una base de consideración social, hallamos en el profesional del fútbol un asalariado, un obrero de un club, a quien se niega el legítimo derecho a disponer libremente de su trabajo, y con quien, en absurdo anacronismo, ya que vivimos en el siglo xx, se comercia, dando al hombre un valor de cosa.21

De manera inversamente proporcional al despegue del fútbol, la Agrupación Deportiva El Rayo había entrado en un barbecho que duraría casi hasta la década siguiente.

A los años veinte se les quedó el apelativo de «felices». Es cierto que, cada 365 días que transcurrían dentro de esa década, al español medio le subía otro tanto la esperanza de vida: si en 1920 era de cuarenta y un años, en 1930 era ya de casi cincuenta. Fue sin duda una época en la que la modernidad trataba de abrirse paso y poner a España un poco más a la par que el resto del mundo. Incluso en la vivienda, aún asignatura pendiente en la zona, se notaban aires «ascendentes». Es el momento en el que Madrid levanta la plaza de toros de Las Ventas, que es, junto al Matadero de Legazpi, la vieja fábrica de cerveza El Águila —hoy Archivo Regional de la Comunidad de Madrid— y las antiguas Escuelas Aguirre —actual Casa Árabe—, el ejemplo más conocido de arquitectura neomudéjar en la capital. El estilo, con su omnipresente ladrillo visto y sus arcos de herradura y polilobulados, dejó impronta también en barrios esforzados como Tetuán de las Victorias. O Vallecas. El arqueólogo Alfredo González-Ruibal explica:

Hemos excavado casas cuyos edificios originales son de 1922 y 1923, justo antes de que se funde El Rayo. No es casualidad, es una época en la que Vallecas crece muchísimo y empieza a configurarse como comunidad. En esa época algo muy típico en algunos barrios es el neomudéjar popular. Es un estilo que, más allá de lo estético, transmite una sensación de aspiración social, no como se entiende ahora, sino la relativa a querer tener una vida digna, con orgullo de clase trabajadora, esa conciencia de ser igual de buenos que la clase media o la alta. Todavía hay muchos sitios en Vallecas que conservan parte de esta arquitectura. El problema es que cuesta identificarlo como patrimonio, no están protegidos y muchos se derriban. Una pena, porque es la memoria del barrio y de un momento en que la clase obrera estaba luchando por mejorar sus condiciones de vida.

Según González-Ruibal, lugares como Vallecas, en la época, podían ser Madrid y campo a la vez. «Eran un fenómeno híbrido, y sus gentes también lo eran. Obreros y campesinos al mismo tiempo. Pero es que nos hemos olvidado de que las ciudades han sido campo hasta hace muy poco». Conviene no olvidar que ese tiempo de entreguerras europeas estuvo determinado, en nuestro país, por el férreo marcaje de una dictadura paternalista que vigilaba una sociedad que mudaba de piel no solo en costumbres y hábitos de consumo, también en sus reivindicaciones políticas, cada vez más articuladas, como prueban el movimiento obrero o los nacionalismos periféricos, mientras el Gobierno militar se desgastaba sin tener apenas un cuerpo político al que agarrarse. La cultura demostraba también ir un paso por delante de los mandatarios. No solo por las protestas contra la dictadura que tenían lugar, con la participación de estudiantes, durante actos como la repatriación del cadáver del escritor Ángel Ganivet o la inauguración del monumento al médico Santiago Ramón y Cajal en el Retiro. O por el auge de las manifestaciones deportivas, que ya hemos visto, y artísticas, a las que se unirían el cine sonoro, a finales de la década, y otras que fueron surgiendo con nombres propios y nuevos, como el surrealismo, la Generación del 27 o la Escuela de Vallecas, que inscribe al municipio en la fértil historia creativa del país. La iniciativa nació a raíz de la amistad del escultor y pintor toledano Alberto Sánchez con el también pintor Benjamín Palencia, albaceteño. Más concretamente, de sus paseos juntos que partían a las tres de la tarde desde la estación de Atocha hasta el sur a campo abierto: Villaverde, Vallecas o Vicálvaro, donde tenían su lugar fetiche, el cerro Almodóvar. Tanto les entusiasmó el sitio, a la altura del barrio vallecano de Santa Eugenia, que Sánchez dijo que de allí partiría una nueva visión del arte español. Por algo es un «cerro testigo», relieve en medio del llano. Desde allí arriba, al lado de algún olivo en lucha por sobrevivir, les gustaba esa vista en círculo —otra huella árabe en Madrid, pues «almodóvar» significa «redondo»—, apacible, tan cercana pero a la vez tan lejana de las ansiedades y ruidos que la gran ciudad ya cultivaba hace un siglo. Hoy el cerro Almódovar, a solo un par de kilómetros de la Ciudad Deportiva rayista, no se libra del trajín de los coches que van y vienen por la carretera de Valencia, pero décadas atrás estuvo en el imaginario de Maruja Mallo, Miguel Hernández o Rafael Alberti, ofreciendo inspiración a golpe de suela y trigo a quien sabe identificar la vida en un erial que se muestra inerte. Páramo mesetero, montículo místico del Madrid naturalmente castellano, el que de hecho pertenecía administrativamente a Castilla la Nueva tal y como lo haría hasta la creación política de una comunidad autónoma en torno a la gran capital durante la Transición. Fue la última de ellas en tener ese estatus, sin consultar a la ciudadanía, ni a la madrileña ni a la de tres de las provincias a quien estaba unida, siendo separada por ley de Toledo, Cuenca y Guadalajara, que junto con Ávila y Segovia son el motivo por el que las siete estrellas de la Osa Mayor desde la sierra de Guadarrama tienen cinco puntas en una bandera autonómica que ha podido verse, con los años, en el actual estadio del Rayo. Un club que, más que con la identidad de barrio de Madrid a la que se le asocia actualmente, nació con la de una calle de municipio castellano.

Si en nuestros días lo primero que pisan los turistas que aterrizan en nuestro país no es Vallecas, es por poco. En la primavera de 1929 se presentó a concurso público una propuesta para que allí se instalase el aeropuerto de la capital para vuelos civiles. Las rivales fueron Carabanchel Alto, Getafe y la ganadora, Barajas, que también era por entonces independiente. Con lo que sí iba a contar Vallecas era, de forma un tanto sorprendente, con un flamante estadio de fútbol. Pero no precisamente para El Rayo, que andaba perdido buscando rivales para jugar en su pequeño alto de Las Erillas. El Racing de Madrid, un equipo con raíces en el distrito de Chamberí, acababa de ser mitad escupido por el nacimiento de la actual Liga, mitad batido en retirada de esta por dignidad y voluntad propia. A pesar de sus éxitos pasados en los torneos regionales madrileños, este club rojinegro, que había cultivado desde su fundación en 1914 enemistad con el Real Madrid, comenzó el campeonato nacional en Segunda División pese a las protestas de su directiva. Fueron últimos y se negaron a jugar en Tercera. La expansión de la ciudad les dejó sin un terreno al que buscaron sustituto en un solar, subiendo a mano derecha de la que entonces era avenida de Alfonso XIII y hoy Albufera. A cinco kilómetros de la Puerta del Sol y a casi uno de la boca de metro del Puente, recalcaba la prensa para que el personal lo ubicara. Exactamente donde hoy juega, aunque todavía tardaría en hacerlo, el Rayo Vallecano. Así fue como en septiembre de 1929 comenzaron las obras de un estadio ambicioso, quizá más de lo que la economía del Racing podía soportar, ya que el movimiento generó un efecto dominó en el club chamberilero —del que al parecer era aficionado el niño y futuro humorista Miguel Gila— que provocaría la ruina y desaparición de una entidad hoy de culto.22 Un esfuerzo colosal, leían los vallecanos en el diario,23 un milagro que convirtió un trozo de huerta en uno de los mejores terrenos deportivos de Madrid. Al entrar en el recinto, el terreno de juego parecía más pequeño de lo que realmente era, y una cerca de madera permitía al futbolista cierta separación del público, que podían formarlo veinte mil personas con vistas a ampliarlo hasta las treinta y cinco mil. Atletismo, y no balompié, fue lo primero que allí se celebró. En concreto, una carrera de trazado intrínsecamente vallecano que entre la salida y la llegada al estadio daba una vuelta de ocho kilómetros por el pueblo.24 Hasta el alcalde Adolfo Salvador estaba invitado. Al Ayuntamiento precisamente iba a llevar el Racing los trofeos que su sección de cross consiguió en esas fechas en Bilbao y Vigo, tratando de sellar una relación que iba a ser demasiado corta. Por fin, el miércoles 19 de marzo de 1930, el estadio vivió su primer partido de fútbol. En realidad, dos. De aperitivo, ya que además fue a la hora de comer, un enfrentamiento entre las filas amateurs de Racing y Real Madrid. Pasadas las cuatro de la tarde, y como los rojinegros no se andaban con chiquitas ni en el césped ni en el cartel, se midieron al Red Star de París, que tenía ya nada menos que cuatro Copas de Francia, era miembro fundador de la liga gala, había ganado 6-3 al Barcelona unas semanas antes y llegaba con siete internacionales. Se salió con la suya el Racing, que, con media entrada debido a la lluvia, ganó a los parisinos 2-1.25