Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Vindictas

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

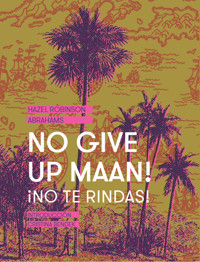

La llegada de un huracán arrasa con las plantaciones de algodón de la isla Henrietta. "Era un mes de octubre de algún año hace dos siglos", narra Hazel Robinson. Mientras que los terratenientes maldicen su suerte, los esclavos se apiñan bajo el tablado de la casa para refugiarse de la tempestad que presagia el final de su cautiverio. Hasta entonces, sus únicas formas de rebelión habían sido el uso de la lengua creole y los rituales de danza que de forma excepcional se les permitía celebrar. Entre tanto, hay una historia de amor y un nuevo inicio, donde el grito de resistencia será el mantra de tante Friday: No give up! ¡No te rindas! Como afirma Cristina Bendek en su prólogo: "Esta novela es una crítica frontal a las instituciones y a los convencionalismos, a la vez que ejerce soberanía sobre la forma de recordar, o, lo que es igual, sobre la forma de condensar una idea de lo que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y de quiénes son sus habitantes en relación con el Caribe y con los imaginarios de lo global."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 274

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN VINDICTAS

NOVELA Y MEMORIA

NO RENDIRSE, O ESCRIBIR PARA EXISTIR EN EL MUNDO

El Caribe es un mar de encuentros y de fascinación. En esta región, sujeta desde el desembarco europeo en las islas y costas continentales a un sinnúmero de contradicciones, se hilvanan relatos que desafían lo verosímil y que expanden los paradigmas de lo humano. Grandes narradoras, narradores y pensadores han tejido su relación con el mundo desde dimensiones particulares de la realidad sea en Haití, Santa Lucía, Antigua, o Jamaica, Cuba o Brasil. A pesar de autores ya clásicos, como Derek Walcott, V. S. Naipaul, Maryse Condé, Jean Rhys, Edwidge Danticat, o Jamaica Kincaid, el Caribe sigue siendo un espacio literario poco explorado en Latinoamérica y en el mundo. Hay muchas razones para esta forma de ausencia. Uno de los motivos es, por supuesto, práctico. El multilingüismo, propio del legado colonial, y los vínculos, tan diversos, con la noción de la metrópolis, son factores que enriquecen el universo caribeño pero que también condicionan la difusión de su producción literaria. Es como si la literatura caribeña fuera un secreto bien guardado, en los currículos de las universidades, o entre el orden alfabético de los estantes de literatura universal en las librerías. Es difícil saber cuántos títulos de autores caribeños se publican anualmente en los grandes espacios editoriales latinoamericanos, en Argentina, México, Colombia o Brasil, las traducciones son aún más escasas, y parecen tener que atravesar los filtros de Madrid, París o Londres, antes de poder llegar a editarse en orillas vecinas. Además de esto, el Caribe aparece como una dimensión ajena, desconocida, o peor, reducida a los imaginarios de lo banal y de lo exótico, creados hace tiempo por gobiernos colonialistas y por agencias de viajes, reforzados por imágenes idílicas que comunican una idea superficial e incompleta.

En la reflexión sobre su literatura, lo básico es pregunta obligada: ¿qué es el Caribe?, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Es una referencia geográfica, cultural, o intelectual? Definir el límite ha sido siempre un reto. Barbados, por ejemplo, es una isla caribeña a pesar de que las aguas que la rodean son atlánticas, y el sur de Estados Unidos no suele considerarse como parte del Caribe a pesar de que Nueva Orleans o la Florida tengan tantos legados compartidos con las historias coloniales de la región. Una inquietud a la inversa puede surgir pensando en el Golfo de México, si sus costas son bañadas por ese mar y fueron tan fundamentales para la máquina imperial, en conexión con Cuba y con La Española, es difícil apuntar una razón precisa por la que Yucatán o Mérida no hacen parte del imaginario de lo caribeño.

En esta región difícil hay un conjunto de islas, disputado por varios Estados pero ampliamente desconocido incluso para las otras islas caribeñas, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe suroccidental. Su isla más grande y su capital, San Andrés —antes Henrietta— tiene 27 kilómetros cuadrados y es, con algo más de 80 mil habitantes, la más densamente poblada de la región. A pesar de tener vínculos históricos y lingüísticos con Jamaica, con Gran Caimán, con Providence, y con Inglaterra, Irlanda, Holanda, Escocia y Francia, además de España, es un territorio que apenas ahora parece emerger de entre las mareas. Desde 1822 San Andrés es parte del Estado colombiano, pero su relación con el continente, a 720 kilómetros de distancia, es traumática. Colombia es un país hispano y no anglófono, como las islas, católico y no protestante, andino y mestizo en vez de afrocreole y europeo, y su mito nacional no integra las particularidades del archipiélago.

Las condiciones específicas de San Andrés y sus antecedentes históricos son el dominio por excelencia de la obra de Hazel Robinson. Literaturas de isla, narrativas de isla, suelen ser formas de abordar la producción literaria desde todos los caribes insulares, sin embargo, por el complejo encuentro —el choque— entre europeos, africanos y nativos, y por la novedad de su mezcla, quizá sea este el momento idóneo para profundizar en la mirada sobre la región, cuando en el mundo ebulle el interés por cuestionar las herencias discursivas y por una descolonización de la memoria con efectos reales.

Entendida durante décadas como un sitio idílico, ingenuo, y prácticamente sin historia, San Andrés ha sido la postal del paraíso, un lugar colorido y soñado, en el que la gente vive en una calma casi ajena a los problemas o al paso del tiempo. Es así en el Caribe. La isla suele ser un destino predilecto y su nombre aparece constantemente entre los listados anuales de las mejores playas de Latinoamérica, sea lo que sea que eso signifique. El flujo de turistas es constante, aturdidor, aunque de su historia, de sus patrones de relaciones y de su gente se entienda muy poco. Se piensa a la isla como a un sitio de recreo, donde suena un idioma extraño, un “dialecto”, un “patuá” que se habla en las calles, la lengua de unos nativos negros; la gastronomía es distinta, con cangrejos, iguanas y colas de cerdo, y la idea del pasado, si es que se acaricia, se limita, seguramente, a la mención del dominio español, y luego a la adhesión al proyecto republicano de la Nueva Granada hace dos siglos. Por fortuna, esa ligereza falsa sobre San Andrés, como la ligereza falsa sobre el resto de la región, se subvierte en las artes y en la literatura. Las novelas históricas, las memorias, columnas y crónicas de Hazel Robinson conectan las tragedias y anhelos, propios o de sus personajes, reales o ficticios, con momentos de profundos cambios socioculturales, enmarcados en un Caribe que su prosa dibuja con maestría sobre un enorme lienzo en blanco.

No Give Up, Maan! ¡No te rindas! es el primero de los libros de Hazel Robinson, y también la primera novela escrita y publicada por una sanandresana. Desde que apareció en 2002 es una invitación no sólo para visitar un mundo de dos siglos atrás, sino para percibir claves para comprender el Caribe contemporáneo.

La obra de Hazel está llena de rituales. No Give Up, Maan! ¡No te rindas! ofrece detalles, por ejemplo, sobre el cabotaje, un sistema de navegación a lo largo de puntos costeros en esta zona del Caribe que dinamizó la economía con la pericia de capitanes y marinos a bordo de embarcaciones artesanales, goletas, que hacen parte de la memoria colectiva de la región. Robinson también aborda la cartografía y la toponimia, el acto de fundar y de nombrar y de registrar. La música es un ritual innegable, alrededor de un persistente grito, de un coro de trabajo o del llamado del caracol, del conch, Hazel integra códigos rítmicos esenciales en la vida insular. Pasa lo mismo con el baile, con los ritos religiosos, y con estilos del lenguaje y de la comunicación, que revelan poco a poco relaciones de raza, de clase y de género, algunas desgraciadamente vigentes todavía. Valga además ahora apuntar a lo evidente: a partir del título, la novela es un texto multilingüe. Hazel integra aquí, como en toda su obra, el español, en el que narra —que a pesar de ser idioma oficial sólo se convirtió en el más hablado en San Andrés en la década de los setenta —el inglés colonial de los plantadores, y el creole o kriol de los esclavizados, un idioma que hoy es insignia de la resistencia cultural del archipiélago.

No give up, no rendirse, es el mantra de tante Friday, un personaje que encarna a la cuidadora abnegada y liberal. Así exclama por primera vez Friday luego del paso del huracán, y sigue siendo a lo largo del relato la voz de aliento que suelta a unos y a otros, tanto a quienes deben defender su dignidad y su ímpetu de autonomía, como a quienes rechazan que la realidad política está cambiando irreversiblemente. La narración está centrada en una coyuntura crítica, en el reemplazo de unas imposiciones a cambio de otras, en la zozobra. Es lo fortuito, un romance, lo que acaba por ofrecer consuelo y un camino a personajes que están a punto de perder el sentido de control que tienen sobre su entorno y sobre sus vidas. La ruptura con el orden establecido coincide con la llegada de Elizabeth Masson, única sobreviviente de un naufragio en la peligrosa bahía de la isla, y de George, el hijo de un blanco con una mujer esclavizada proveniente de África, un ñanduboy. Elizabeth, que perdió a su familia en el viaje desde Inglaterra rumbo a Nueva Orleans, debe encontrar un lugar en una isla en la que su edad y su color la convierten casi en un ser místico, pero cuyo rol, con el carácter fuerte que Hazel suele imprimir en las mujeres de sus relatos, está aún por revelarse.

Retomando los rituales, quizá uno de los aspectos más inspiradores de leer esta novela hoy es el dilema que se configura entre la necesidad vital de conservar la memoria, de un lado, y el ímpetu de renovación. A pesar de tratarse de una novela histórica concebida desde un lugar en el que las invasiones culturales bien podrían conllevar lo contrario, No Give Up, Maan! no es una obra para añorar, más bien parece tener la intención de despojar el relato del pasado del vicio de la nostalgia. Una obra fundacional para una literatura emergente, esta novela es una crítica frontal a las instituciones y a los convencionalismos, a la vez que ejerce soberanía sobre la forma de recordar, o, lo que es igual, sobre la forma de condensar una idea de lo que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y de quiénes son sus habitantes en relación con el Caribe y con los imaginarios de lo global. Definir un camino, apuntar hacia una noción de identidad formulada desde la voz de una isleña, es un acto que subvierte la todavía vigente e infantil circunstancia de haber sido definidos, descritos, y limitados, a partir de los lenguajes de burócratas y de foráneos, una herida compartida a lo largo y ancho del mundo poscolonial.

Hazel Robinson hace un llamado de caracol. Tres notas cortas y una larga. Invita, sí, a celebrar la autoridad de la narración propia, pero también a reimaginar, sabiendo que en cualquier momento el viento cambiará, y una vela nueva, un cambio de era, se asomará en el horizonte. Y entretanto, Hazel Robinson insiste: no te rindas, no give up.

CRISTINA BENDEK

NO GIVE UP MAAN!

¡NO TE RINDAS!

A todos los que en una época llegaron contra su voluntad a estas islasy se fueron sin la oportunidad de contar su historia.

ÍNDICE

NO RENDIRSE, O ESCRIBIR PARA EXISTIR EN EL MUNDOCRISTINA BENDEK

¡NO TE RINDAS!

LA NATURALEZA SE ENFURECE

BENNET

EL NAUFRAGIO

EL ENTIERRO

LA NIÑA ÁNGEL

HENRIETTA

GEORGE Y ELIZABETH

LA PRIMERA GOLETA CON COCOS

MÁXIMA TENTACIÓN AL SANTO Y AL NEGRO

HASTE

NAVIDAD

EL PRIMER JORNALERO

LA “DELIVERANCE”

AVISO LEGAL

LA NATURALEZA SE ENFURECE

Wen dem whe come ya, u noWhe de ya yet.[Ellos llegaron antes que tú.]

Blancos y negros, o en esos tiempos, amos y esclavos, acostumbrados a escarbar el horizonte cuantas veces posaban la vista en él, descubrieron la llegada de las huidizas nubes que coqueteaban con la calma que venía acompañando el ofensivo silencio en la naturaleza. Un nuevo fenómeno, nunca antes visto en la isla, inquietó también la gelatinosa superficie del mar: la desaparición de las acompasadas olas de los arrecifes, reemplazadas por las que ahora llegaban a intervalos largos arrastrándose cansadas.

En tierra, contadas palmeras presentaban sus ramas desafiando la gravedad y el calor, elevadas en forma majestuosa por encima de las copas de los cedros, los mangos, los árboles de tamarindo y los de fruta de pan. La mayoría de los árboles estaban inertes en huelga contra la vegetación. Las predominantes brisas del nordeste habían desaparecido por completo y un sol canicular extendía sus rayos convirtiendo la tierra en brasa, al contacto de los desnudos y rajados pies que laboraban en las plantaciones de algodón.

Los esclavos, obligados a convertir la mitad de un talego —el que antes sirvió de abrigo a la harina traída a la isla— en una especie de abanico para tapar su sexo, estaban ese día regados en los acres que no se contaban, agachados entre las matas de algodón, mientras desyerbaban lo poco que luchaba por vivir entre los surcos cuarteados. De cuando en cuando, alguno se levantaba perezosamente y con el dedo índice barría el sudor de su frente; luego levantaba el brazo y con el mismo dedo enhiesto como el asta sin bandera de su vida buscaba determinar la dirección del viento. Desilusionado, con sus callosas manos formaba un binóculo para escudriñar el horizonte. Desalentado por lo imperturbable del encuentro del cielo con el mar dejaba caer el brazo con todo el peso del cansancio. Con los párpados aún fruncidos, miraba el sol y lo maldecía. Maldecía en una lengua que sólo ellos entendían. Lo único que sus amos les habían dejado conservar y sólo porque no habían ideado la forma de extirparla de sus mentes. Su lengua y su color, la gran diferencia, la catapulta que servía a la inseguridad de sus dueños.

Era un mes de octubre de algún año hace dos siglos. Durante semanas había prevalecido este tiempo opresivo y caliente que secó bruscamente la cosecha de algodón. Las doradas cápsulas desafiaban ahora el silencio reinante entonando un delicado tic-tac por todos los campos, al abrir y exhibir sus blancas motas, contribuyendo a la desesperación de los esclavos, quienes esperaban impacientes la orden de la recolección, aunque aquello representaba más trabajo y bajo el sol como capataz implacable. Hacía más de una semana que esperaban la orden, mas no llegaba y, ahora de él no quedaba esperanza menos cuando ya se había ido a descansar casi todo el día.

De improviso, en el campo vecino se escuchó un lamento:

—Ova yaaa... (Allá...)

A lo que de inmediato se respondió con:

—We de yaaa (Estamos aquí).

Y en esta letanía siguieron por horas. Eran los esclavos utilizando la forma ideada de comunicación por medio de la cual transmitían sus alegrías y chismes y desahogaban todas las emociones reprimidas por el cautiverio.

Cuando más se necesitaba y menos se esperaba, irrumpió en el ambiente la respuesta a sus maldiciones —o la derrota a las enseñanzas del pa’ Joe—. Despachadas de la nada, unas ráfagas de aire puro y limpio irrumpieron en el ambiente, cortando el calor a medida que abrían el paso a otras de mayor intensidad que sacudían las matas de algodón interrumpiendo el vals del tictac y obligando a los capullos a despojarse de sus preciosas motas y a bailar una loca melodía en la que las secas cápsulas convertidas en maracas predominaban sobre el chillido de los pájaros y los insectos, pero impotentes ante el batir de los árboles más grandes en su afán de defenderse del ataque inesperado.

Los esclavos, perplejos, y como solitarias y pétreas estacadas de una quema, miraban a su alrededor extasiados frente al éxodo de la fauna que habitaba en las matas de algodón. Los pájaros en desbandada, interrumpida a veces por las motas de algodón, chillaban impotentes ante la fuerza desconocida que no cesaba de espantarlos.

A lo lejos, tratando de desafiar esta orquesta, un esclavo seguía entonando su letanía. Pero su voz ya no era un lamento de dolor como al principio; el tono era de franca alegría, una clara nota de victoria, el reconocimiento de que la naturaleza era su aliada y ella había triunfado. Las ráfagas siguieron desalojando el calor hasta llegar a la falda de la loma. A su paso, los grandes cedros trataban en vano de imitar a las palmeras que se inclinaban en reverencia para después elevar sus ramas al cielo en un frenesí incontrolable.

En contraste con esta alegría de la naturaleza se escuchaba el seco golpe de puertas y ventanas que se cerraban, después de haber aguardado por días la invitación al aire a invadir los aposentos.

Richard Bennet, que en aquella hora y tarde iniciaba el tradicional té de las cuatro, se sorprendió del cambio repentino del tiempo y al observar que tante Friday luchaba por cerrar las ventanas, dejó a un lado el té a medio consumir para acudir en su ayuda.

Harold Hoag, en la plantación vecina, recorría con la vista los campos de algodón convertidos en la espumosa cresta de una gran ola, salpicada de punticos negros. Maldijo su decisión de esperar dos días más para la recolección. Caminó hacia la puerta principal de su casa y del dintel tomó su binóculo y lo colocó en el eterno fruncido entrecejo. Atisbó el horizonte y su descubrimiento le hizo exclamar:

—God damned my luck! (¡Dios maldijo mi suerte!)

En él, con seguridad y pasos majestuosos, llegaba del noreste de la isla una brava cabalgata de nubes grises que parecían dispuestas a desafiar al sol su dominio sobre el lugar. Una amenazadora mancha negra que nada bueno presagiaba.

Los esclavos de Richard Bennet también asistían al encuentro y ya apostaban al ganador. El sol, aunque con las sorpresivas ráfagas había perdido toda su fuerza calcinante, no parecía dispuesto a bajar a su lecho de agua, cediendo el lugar a la invasora gris.

Cuando la llamada del caracol se dejó escuchar, contrariamente al alivio que siempre significaba, hoy era una llamada inoportuna. Por primera vez desde su llegada a esta isla la naturaleza había decidido hacer tantas cosas a la vez y a un ritmo tan acelerado. Como bandadas de pájaros negros, fueron subiendo la ladera de la loma. Desde ahí, pudieron observar que el océano se había sumado a la competencia, que el mar tapaba el muro coralino que abrigaba la bahía con claras intenciones de abrazar la tierra. Sintieron una extraña y nueva sorpresa, pero la seguridad en un terreno tan elevado descartó de inmediato el desconocido sentimiento.

Esa, como todas las tardes, irían a la choza mayor, ahí recibirían su calabash (totuma) con la ración de la tarde que cada grupo cocinaría en su choza. Pero cuando llegaron al campamento, los vientos habían comenzado a desenterrar las matas de algodón arrancándolas de raíz y elevándolas en vuelos sin rumbo. Contrariamente a la rutina diaria, no esperaron afuera de la choza; fueron empujados hacia el interior por esta mano como si quisiera defenderlos. Adentro y en completa oscuridad, dieron rienda suelta a sus sentimientos. Hablaban, gritaban, otros cantaban y no faltaron algunas nerviosas carcajadas. Tal parecía que toda esta energía estaba dispuesta a desafiar igualmente a la tormenta. La choza, cuyo tamaño no fue concebido para protección de ellos, sino para almacenar y distribuir sus alimentos, se convirtió ese día en el calabozo de la nave donde todos habían iniciado este obligado cautiverio y el disfraz de sus gritos, carcajadas y cantos se convirtió pronto en suspiros y después en inconsolables llantos.

Afuera, el sol, agotado por los embates del viento, dejó de alumbrar, y la llegada de relámpagos resquebrajando los cielos, seguidos por ensordecedores truenos, obligó al astro a aceptar su derrota. Al ceder, llegaron las primeras gotas de una llovizna semejante a lágrimas desahogadas por frustración en apoyo de los esclavos.

Por un momento parecía que la brisa se llevaría los nubarrones de agua, pero a medida que oscurecía, fueron cayendo gotas más fuertes y de una abundancia nunca antes observada en la isla.

Por segundos, el viento adquiría más fuerza y la alegría convertida en nostalgia que se había apoderado de los esclavos, se transformó en pavor.

A las seis, un golpe sacudió la casa grande. Richard Bennet pareció adivinar que la choza mayor, al sufrir igual suerte que las más pequeñas, no había podido resistir la tempestad.

El pánico fue total cuando los esclavos quedaron a la intemperie en pleno desafío del monstruo desconocido. Instintivamente, como los perros, los cerdos y demás animales domésticos, se dirigieron a la casa grande, y debajo de ella la algarabía de los animales se completó con los gritos de los aterrorizados esclavos.

Por su construcción sobre pilotes, la casa grande había resultado un refugio. Ahí debajo, con el tacto más que con la vista, cada cual fue buscando un sitio donde guarecerse. Era el único lugar al que la lluvia no había logrado llegar por completo, pero desde donde se podía sentir y escuchar la obra demoledora del huracán que, como una gran escoba, barría todo, se estrellaba con todo, arrasaba todo. Nada parecía suficientemente fuerte para no ser arrollado.

El viento les silbaba a su alrededor, y para ellos era el intento de un monstruo en su afán de sacarlos de su única guarida. Eran como las seis y treinta de la tarde pero estaban en medio de una oscuridad completa, que agravaba la situación. Ben, el esclavo jefe, con el miedo que sentía por lo que estaba ocurriendo, decidió hacer un conteo para saber si todos habían logrado escapar. Elevando la voz por encima del ruido de los árboles al caer, de los silbidos del viento, de la caída del torrencial aguacero, gritó el “número 1” y los demás siguieron respondiendo hasta completar el “número 47”. Todos estaban ahí, completos y aparentemente seguros por el momento. Habría que dar gracias al pa’ massa. En el conteo faltaron solamente los números 26 y 27, las encargadas de la casa grande. ¿Estarían ahí?

“Pa’ massa quiera que sí”, pensó Ben.

Mientras tanto, a menos de un pie de sus cabezas, en el primer piso de la casa, Richard Bennet se paseaba de un lado a otro de su sala.

Nunca antes en sus 35 años en el Caribe había visto desatar tal furia en la naturaleza. Trató de mirar por los cuadros que formaban las ventanas de vidrio, pero era imposible. La oscuridad, la lluvia inclemente, habían convertido todo en un manto negro. Aprovechando los reflejos de los relámpagos, logró vislumbrar algo del caos que reinaba fuera, un lugar fantasmagórico que no alcanzaba a reconocer. Según parecía, lo único intacto hasta el momento era el lugar donde se encontraba, y se preguntaba hasta cuándo. Miraba la frágil estructura de su casa en comparación con la mole destructora que tenía afuera y, sin saberlo, sus pensamientos coincidían con los de sus esclavos. A esta isla le había llegado el fin. El fin que tanto les predicaba el reverendo Joseph Birmington.

Los esclavos, confundidos con los animales, unidos por el miedo de lo que reinaba en el antes apacible lugar, seguían debajo de la casa protegidos de la brisa y de todo lo que ahora volaba a su alrededor. Tante Toa y “la muda” —la madre del ñanduboy—, se habían quedado atrapadas en la casa grande convertidas en silentes espectadoras que acudían al llanto como respuesta.

Aprovechando los relámpagos que se estrellaban contra las ventanas, Richard Bennet buscó a las dos esclavas y las halló acurrucadas al pie de la escalera que daba a las habitaciones del segundo piso de la casa. Las contempló abrazadas la una a la otra y vio en sus caras un miedo mayor, distinto a cualquier otro conocido por ellas. Caminó hacia donde se encontraban y, a gritos, le preguntó a tante:

—Is this Birmington’s hell? (¿Es este el infierno de Birmington?) La anciana se limitó a sacudir la cabeza negativamente sin levantarse a contestar como lo hubiera hecho en circunstancias normales. Bennet caminó de nuevo hacia la esquina sur de la sala, lejos de las ventanas y de los amenazadores rayos. Allí se acomodó encima de un barril que días antes había canjeado. Contenía clavos que pensaba utilizar en la nueva construcción que ahora el huracán había definido. Pensaba que si los primeros embates del fenómeno lo habían tomado desprevenido, ahora, con la furia desatada, nada podía hacer por los 47 esclavos que seguramente encontrarían la muerte debajo de la casa. Ni siquiera sabía hasta qué hora la casa resistiría la hecatombe uniéndolo a la suerte de ellos.

Eran como las 10 de la noche cuando llegó lo que parecía el fin del mundo. El agua en forma violenta y en cantidades alarmantes caía por toda la casa, obligando a los tres a buscar nuevas formas de guarecerse. Por la escalera bajaba una cascada, al no quedar más que las vigas del techo. Las tejas de madera habían volado como si fueran de papel. Los truenos sacudían la casa tratando de ayudar al viento en su afán de elevarla. Los árboles al derrumbarse arrastraban otros y, sin que Bennet lo supiera, habían formado un cerco alrededor de la casa.

Todo esto daba la impresión de que nada quedaría sobre la tierra. El resto de la noche lo vivieron debajo del arrume de muebles que el viento había llevado en un loco recorrido por la casa. Fueron las horas más largas de sus vidas. Parecía que no habría fin. Pero, cuando perdían todas las esperanzas, comenzó a amanecer y con la luz del nuevo día, el agua y el viento no fueron tan violentos. Sin embargo, sólo hasta las nueve de la mañana aclaró y todos pudieron salir para apreciar la magnitud del desastre.

BENNET

El reverendo Joseph Birmington, George y tante Friday, únicos residentes de la Misión, se habían refugiado en la iglesia al inicio de la lucha de la isla con la tormenta. Ahí se resguardaron mientras la tempestad se desencadenaba y durante todo el tiempo que duró. La iglesia y la casa misional, obedeciendo al comportamiento caprichoso que toman a veces los huracanes, no sufrieron más que unas goteras, pero pa’ Joe —como los esclavos lo llamaban— pasó la noche muy preocupado. Él había vivido la experiencia de un huracán, conocía las consecuencias y recordaba bien los estragos que habían ocasionado en su pueblo natal de Bigot Ville en Estados Unidos.

Agotado por el cansancio de las largas horas en vela y el miedo al furor que se desató afuera toda la noche, contra su voluntad quedó vencido por el sueño hasta cuando el reloj de la iglesia dio las seis campanadas de la madrugada, hora en que se inició como por encanto el cese de actividades del monstruo destructor. Bruscamente, lo despertaron los golpes sordos de un cuerpo contra la pared de la iglesia.

Se levantó presuroso de la banca donde se había acostado, y con cierta indignación tiró del mantel con que se encontró tapado, a la vez que musitaba:

—Perdónala, padre, es ignorancia.

Al encontrarse con tante Friday, quien venía en su búsqueda, le increpó:

—¿Cómo se le ocurre taparme con el mantel de la mesa de comunión?

—Pero, pa’ Joe —respondió ella— ¿cómo me puedes decir tú eso? Con tanta agua que mi massa mandó, lo lavaremos de cualquier pecado que tú le hayas pegado.

Birmington, soñoliento y cansado aún, decidió no seguir discutiendo el asunto y se limitó a preguntar:

—¿Quién golpea? —a la vez que se dirigía al lugar de donde provenían los golpes. Al entrar a su oficina, ubicada en la esquina del costado norte de la iglesia, encontró a George apoyando con fuerza su cuerpo contra la puerta que daba acceso a los predios de la iglesia.

George comenzó a decir:

—Si no logramos... —pero antes de terminar la frase, la puerta cedió.

Debido a la oscuridad no se captó el cambio en el panorama. El día penetraba discretamente como apenado por la tardanza; fue lenta la llegada de los rayos del sol y las mentes de ambos se negaban a traer de vuelta la imagen anterior; pero lo que sí percibieron de inmediato fue el nuevo olor, el aroma que impregnaba la atmósfera, una mezcla de árboles violados, tierra húmeda y mar revuelto. Respiraron hondo tratando de enviciar sus pulmones con el aroma que pronosticaba algo nuevo y distinto para la isla. Miraron a su alrededor como primeros descubridores, tan ajenos a la tierra por pisar como ella de ellos.

George fue el primero que, de un salto, ganó tierra, despreciando la escalerilla de cuatro escalones que antes comunicaba con la oficina, pero que había desaparecido. Sintió el suelo húmedo y fangoso pero no pudo evitar la sensación de un nuevo comienzo y el optimismo de que en su poder estaba prolongar este nuevo sentimiento.

Birmington, no sin cierta comicidad, imitó a George, y ahora con mirada desorientada recorría todo a su alrededor. Le era fácil dibujar con su vista el contorno de la isla. Todos los árboles que antes la obstaculizaban estaban en el suelo, mudos testigos de la batalla que había librado la naturaleza. Las únicas cuatro construcciones en pie parecían palomas desplumadas a la vez que el desafío del hombre a la naturaleza, mas no se veía un alma. ¿Habrían desaparecido como toda la isla anterior? Temía la respuesta.

La figura de Joseph Birmington, despojado ese día del impecable y religioso aspecto, se ayudaba de los anchos tirantes que en vano trataban de desarrugar su ropa y su vida. Seguía escudriñando con sus pequeños ojos grises lo que parecía que quedaba en el mundo. Estudiaba cada pulgada que su vista recogía y se dejó sentir como el único sobreviviente perdido entre los escombros de más de seis mil acres de desastre.

George, con la seguridad que treinta años imponen, aceptando como fenómeno de la naturaleza lo sucedido y listo para emprender la reconstrucción, se acercó a Birmington:

—Voy a tratar de llegar a la plantación de Richard Bennet.

Birmington, como si no lo hubiera visto ni oído, pensaba: “Así se debió sentir Noé, con la diferencia de que él heredó una tierra limpia física y moralmente. Yo, en cambio, estoy por enfrentarme a unos plantadores iracundos por la pérdida de la cosecha y la destrucción de sus viviendas, y a unos esclavos confundidos que me interrogarán sobre el maestro de la obra: ¿Dios o Satanás?”

Bruscamente, como si apenas ahora despertara del poco sueño que tuvo, gritó:

—¡Tante Friday! ¡Ve a casa a ver si encuentras con qué hacer café! ¡George, vaya dígale a Bennet y Hoag que el huracán volverá a las veinticuatro horas! Atacará por el sur, por lo tanto es recomendable que se preparen para resguardarse en la iglesia.

Tante Friday, como las estatuas de sal con que los amenazaba Birmington, se había quedado en el rellano de la puerta desde el primer contacto con el nuevo y presagioso aire, ahí seguía con las dos manos sujetando su cabeza y la banda que siempre mantenía cubierto su cabello. Con el grito de Birmington se espabiló cual lechuza, pensaba Birmington, pero tante trataba de grabarse mejor lo que veía y olía. Cuando esforzó su mente para sacar una respuesta, dijo en alta voz:

—No give up! (¡No se rinda!)

Los dos hombres la miraron, disimulando una mueca que tenía intención de convertirse en una sonrisa de aprobación.

Tante Friday, ajena a todo lo que ellos pensaban, enrolló con cuidado a su cintura los pliegues de su amplia falda, la apreciada prenda hecha de sacos de harina blanqueados con sal y limón. Se agachó luego para sentarse en el rellano de la puerta y deslizándose suavemente sembró sus callosos pies en la tierra.

George, mirando a Birmington con inconfundible muestra de duda sobre su última declaración, preguntó:

—¿Puede usted repetirme lo que dijo anteriormente acerca del huracán?

—¿Por qué? —respondió el aludido—. Y no me mires así, no es invento mío. Los huracanes siempre se comportan de esa forma. Además, sé que Bennet y Hoag están a salvo. Las casas están solamente desplumadas de su anterior ostentación; y, si observas bien, podrás distinguir entre el follaje a la totalidad de los esclavos.

Richard Bennet miraba a su alrededor con las manos en los bolsillos del pantalón de un traje de etiqueta. Segundo estreno después de la instalación del último gobernador de Jamaica hacía 32. Tante se lo había entregado cuando no se encontró nada seco que ponerse. Chupaba con desesperación la pipa que había mantenido apagada y aferrada entre sus dientes durante toda la noche y de cuyo recuerdo sacó en repetidas ocasiones el valor que sentía huir con cada sacudida del monstruo con el cual había compartido largas horas. Las brisas que ahora consolaban la isla llegaban controladas, dispuestas a colaborar con el sol a secar el ambiente. Así como jugaban con las hojas de los árboles, despeinaban la rubia y algo encanecida cabellera de Richard Bennet. Refrescaban su mirada azul, pero sus ojos estaban algo nublados aún por el recuerdo del desvelo, la preocupación y el miedo al terror de la hecatombe de las pasadas horas; pensaba a la vez que daba pasos cortos como sin ganas de llegar hacia el final del predio de su propiedad y desde donde podría contar los esclavos:

“Sólo Dios sabe cómo lograron sobrevivir debajo de la casa, y sólo gracias a la elasticidad de sus cuerpos habrán podido tomar de nuevo el erguido porte exigido en ellos: sin derecho a recordar, dispuestos únicamente a seguir haciendo caso omiso de la interrupción del ritmo de sus vidas o la confusión de sus almas.” Pensaba que por primera vez tenía que aceptar la filosofía de Birmington, como patrón de consolación: ¡Dios los había castigado! ¿Las razones? Las dejaría al reverendo Birmington, de seguro le sobraban.