Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial El Ateneo

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Spanisch

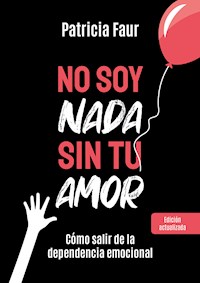

¿Tienes un vínculo amoroso tan apasionado como destructivo, pero no puedes cortarlo? ¿Te conformas con migajas por miedo a la soledad? ¿Pagas altos precios por un abrazo? ¿Sientes terror a las pérdidas o al abandono? ¿Estás pendiente de la mirada ajena y siempre necesitas aprobación? Estas son solo algunas de las características de las personas codependientes. Solemos escucharlas decir frases como: "Mis padres no estuvieron presentes", "Mi madre fue muy sobreprotectora", "Quise salvar a mi padre adicto" o "Tuve que hacerme cargo de mis padres desde la infancia". Y es que el estilo de apego que recibimos en nuestros primeros años de vida influirá en los vínculos que formemos al llegar a adultos. En esta edición actualizada de No soy nada sin tu amor, la psicóloga Patricia Faur nos invita a dejar de hacer esfuerzos titánicos y de dar examen para ser queridos, a recuperar el autocuidado y a aprender a amar y elegir con libertad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

www.editorialelateneo.com.ar

/editorialelateneo

@editorialelateneo

“Los dependientes afectivos buscan el amor donde no está. No lo buscan en quienes los cuidan, les dan ternura y los protegen. No lo buscan en el compañero o compañera que da ciertas seguridades de presencia y compromiso, ni en quien quiere un proyecto de permanencia y contratos claros.

No. La persona codependiente encuentra su dosis en la pasión. El momento en que se siente el centro del universo es porque ha logrado que el otro, un ser inaccesible, ausente, distante y narcisista, la mire. Siente que le ganó al destino y a su historia.”

Patricia Faur

A los niños heridos.

A los que transformaron esas heridas.

A los que confiamos en que lo mejor vendrá.

El buen psicoterapeuta combate la oscuridad y busca la iluminación, mientras que el amor romántico se sostiene en el misterio y se pulveriza al ser examinado.

Detesto ser el verdugo del amor.

Irvin D. Yalom

Hace diez años escribí No soy nada sin tu amor. El mundo ha cambiado demasiado desde entonces en el universo de los vínculos. Se derribaron estereotipos de género; las luchas por la igualdad de derechos de las mujeres ganaron las calles, sus voces se alzaron para denunciar violencias y abusos; se avanzó en materia de diversidad sexual, de identidad de género y de nuevos modelos de familia. La tecnología cambió de manera radical nuestro modo de relacionarnos: las aplicaciones de citas, el sexo virtual y la posibilidad de vivir online facilitaron algunos aspectos de las relaciones y complicaron otros.

Y finalmente, el “tsunami” del cambio llegó con la pandemia de COVID-19. Un mundo que no habíamos siquiera imaginado y que cambió los rituales, las reglas y, por qué no, nuestra manera de amar.

Sin embargo, hay algo que permanece igual. Muchas personas siguen sufriendo por amor. Aferradas a relaciones que solo traen desdichas, se preguntan cuál es la poderosa atracción que les impide alejarse del dolor y buscar el buen amor.

Hace más de cuarenta años que hablamos de dependencia emocional, a pesar de que es un concepto que tuvo mucha resistencia para formar parte del mundo académico en el campo de la Psicología.

Mucho se ha hablado en estos años sobre la codependencia. No fue fácil para los terapeutas que trabajamos en este tema darle una categoría académica y científica a este término. Recibimos críticas y menoscabos por el solo hecho de que este concepto provenía del mundo de los grupos de autoayuda y no de los claustros universitarios.

Sin embargo, la labor clínica fue contundente y este patrón vincular de relación obligó a revisar y a estudiar sus características. Los últimos veinte años pudimos tener más claridad en las investigaciones y el avance de las Neurociencias nos permitió una comprensión más acabada. El hecho de que aún no esté incluido como una categoría diagnóstica en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) que publica la Asociación Americana de Psiquiatría no fue un impedimento para que muchos profesionales continuáramos en la búsqueda de elementos diagnósticos y terapéuticos para delimitar y esclarecer el terreno.

Pasaron los años y quienes nos especializamos en el tema fuimos afinando el lápiz para ponernos de acuerdo con lo que queríamos decir.

¿Qué es la codependencia? ¿Es lo mismo que dependencia emocional? ¿Es eso que la divulgación llama relaciones tóxicas? ¿Es cierto que se trata de una adicción? Nuestro primer capítulo intenta responder a estos interrogantes.

Las razones por las cuales algunas personas permanecen en relaciones altamente conflictivas hunden sus raíces en las maneras en que fueron amadas en sus primeros años de vida. Nuestra labor como psicoterapeutas consiste en entender cuáles son las características particulares que las llevan a vincularse de este modo y a trabajar sobre las posibilidades de cambiar estos patrones de relación que se repiten una y otra vez.

En ocasiones, se nos pregunta si cualquier individuo puede quedar atrapado en un vínculo patológico en su vida adulta. ¿Los dependientes afectivos son personas a las que les gusta sufrir? ¿Tuvieron problemas graves en su infancia? ¿No se quieren a sí mismos? ¿Se sienten los redentores de la Humanidad? Dar respuesta a estos interrogantes será uno de los objetivos de este libro.

La vulnerabilidad infantil genera un estilo de apego patológico que se refleja en la búsqueda y la permanencia en relaciones inconvenientes. Podemos decir que existe una manera insana de relacionarse que tiene una estrecha relación con el modo en que las personas se vincularon con sus padres en la primera infancia.

En consecuencia, cabe preguntarse si, obligadamente, quien ha tenido estas historias infantiles disfuncionales tendrá amores turbulentos al llegar a la adultez. Desde ya, adelantamos que la respuesta es: NO. La vulnerabilidad no lleva hacia un destino inexorable. Es una tendencia, una predisposición que encontrará terreno fértil si se dan ciertas circunstancias.

Pero ¿qué es un estilo de apego patológico? ¿Es que hay apegos que no lo son? El apego es un concepto que remite a la interacción de los niños con la figura que le proporciona seguridad, confianza, contacto y cuidado. Esta figura puede ser la madre, el padre o quien ocupe ese lugar parental. No interesa si son hogares monoparentales, homo o heterosexuales. Se trata de que los niños sientan que hay padres disponibles. Disponibilidad, seguridad y confianza que les permitirán salir a explorar el mundo. Los tres primeros años de vida son fundamentales en la formación del estilo de apego, porque es cuando los niños dependen enteramente de su cuidador, es decir, de la persona que les provee confianza y protección.

El apego es saludable cuando los niños sienten que quienes cumplen la función parental son “una base segura”, como definía el psicoanalista inglés John Bowlby. Si siente que sus padres están y pueden ocuparse de sus necesidades, podrá alejarse con la tranquilidad de quien siente un respaldo. Si no es así, tendrá dificultades en su proceso hacia la autonomía.

Hoy sabemos que los niños que han tenido que cuidar de sus padres o de alguno de ellos −los cuidadores de sus cuidadores− conservan secuelas de este particular estilo de apego en su manera de vincularse en la vida adulta. No menos cierto es que estos “niños adultos”, en los términos de Arnold Washton y Donna Boundy, responsables y obedientes, han soportado una carga psicofísica que en el futuro tendrá consecuencias tanto en su vida emocional como en las repercusiones somáticas.

Padres infantiles, adictos, ausentes, depresivos, narcisistas o, sencillamente, aquellos que atravesaron grandes dificultades en los primeros años de la crianza y que no pudieron estar disponibles para sus hijos. Padres que murieron a una edad temprana de sus hijos. Viudos y viudas en duelos desgarradores que no podían ni con sus propias vidas. Padres que habían perdido algún hijo y sobreprotegieron a otro. Estos son los padres que fueron modelando estilos de relación ansiosos, desapegados o evitativos.

Algunos de esos niños crecieron inseguros, con una fuerte sensación de vacío interior, con la angustia y la exigencia de quien sabe que no tiene dónde resguardarse. Para no padecer más pérdidas, se esforzaron por ser complacientes y necesitaron desesperadamente de la aprobación de los otros. El otro les daba existencia.

Por esta razón buscaron otros que los necesitaran. Almas en pena, desertores de la esperanza, adictos perdidos, adultos infantiles, explotadores o perversos fueron el blanco de estos cuidadores desmesurados que salían en medio de la noche a buscar un suministro de afecto que les calmara la sed de amor.

No lo encontraron. En su lugar, las parejas que tuvieron los dejaron con más sensación de desamparo. Pero su incapacidad para soportar las pérdidas los dejó amarrados a un desamor sin esperanzas y a la condena de no ser sin el otro.

Encolumnados en la militancia del “amor para toda la vida hasta que la muerte nos separe”, se quedaron esperando lo que nunca llegaría. Y no es solo porque el otro no se lo diera. Es porque ellos no existían para sí mismos.

Aterrados por la soledad, se acurrucaron en la relación sin hacer mucho ruido para que el otro no se fuera nunca. Hasta que no pudieron más. Pero el final implicaba para ellos algo parecido a la muerte. No se podía concebir la vida sin ese otro que les daba oxígeno, aunque fuera un aire viciado.

También es cierto que muchos otros niños, los más resilientes, lograron transformarse frente a la adversidad y tomaron los retazos de confianza que les dieron algunos otros adultos que se cruzaron en su camino. Estos “tutores de resiliencia”, como dice el neuropsiquiatra y psicoanalista francés Boris Cyrulnik, les ofrecieron el apoyo incondicional para construir esa confianza básica.

No obstante, la infancia se termina y no se puede volver a vivir. Es lo que fue. Pero nosotros somos lo que nos contamos de nuestra historia. Y este relato es el que se puede modificar. Podemos puntuar en los acontecimientos más penosos que nos dejaron desvalidos o podemos mirar con optimismo lo que esos adultos pudieron hacer por nosotros. Y salir en la búsqueda de lo bueno que faltó.

Ya de adultos, aprender a aceptar, sacar al otro de la idealización y bajarlo del pedestal en el que se lo colocó, construir y fortalecer un yo empobrecido para poder ser sin el otro es una tarea que demanda tiempo de recuperación.

Separarse bien será también un arte. Habrá que entender que el amor no es para toda la vida. El amor es una red que dos personas tejen, a veces, durante toda la vida y a veces, no. Para poder hacer ese duelo será necesario sostenerse de algo. Y ese algo es lo que hay que construir. Si una persona crece sintiendo que es nadie, no puede separarse porque el otro le provee identidad. No consigue separarse sin tomar revancha con los hijos y sin que estos sufran un conflicto de lealtades.

La separación, el fin del amor, la pérdida de los ideales, la aceptación de un abandono, la crudeza de la infidelidad, los finales escandalosos con estafas incluidas, los hijos como rehenes, los crecimientos desparejos, la imposibilidad de despegarse, el otro como una droga que no se puede dejar son algunos de los temas que abordaremos en este libro.

Al separarse las parejas dejan algo más que heridas. Se trata de un intento del amor que no funcionó o que funcionó durante algún tiempo. Aprovechar lo que ese amor nos enseñó, lo que se pudo, lo que se construyó, así como también los caminos que no se quieren volver a repetir será uno de los objetivos para no irse con las manos vacías.

Cuando se logre recuperar esa identidad dañada será posible rescatar lo que se pueda, aceptar la pérdida, elaborar el duelo y partir hacia la búsqueda de un amor más libre, más auténtico y más real.

El tiempo pasa, las heridas se cierran y las personas se paran frente a la vida con sus miedos, sus dudas, sus nuevas esperanzas y su desilusión. Una nueva identidad surge: ser sin el otro.

Y tal vez el comienzo de la posibilidad de ser con otro. O el descubrimiento de una nueva y apacible soledad.

La salida del desamor ofrece una nueva oportunidad. Un nuevo amor: el amor por la vida.

Patricia Faur

No basta con que un niño nazca,

luego hay que traerlo al mundo.

Boris Cyrulnik

LOS “NIÑOS GRANDES”: SER RESPONSABLE ANTES DE TIEMPO

Estoy sentada en una plaza. Veo jugar a los niños bajo la mirada atenta de sus padres o cuidadores. Juegan despreocupados. Su mundo es el tobogán y llegar antes que el otro a la hamaca disponible. Corren, saltan, gritan, se trepan, ríen. De pronto se escucha una voz adulta que dice “¡Cuidado!” cuando uno de los niños se acerca a una situación de peligro. Esa persona adulta que le anticipa el peligro es la que le permite jugar, saltar y correr. Es porque el otro está allí que los niños pueden separarse. Saben que están siendo mirados, protegidos. Sienten que nada malo puede pasarles.

Un padre lleva a su hijo al jardín de infantes una mañana fría de invierno. Lo abriga, lo besa, le entrega su mochilita, lo espera en la puerta hasta que entre, se saluda con la maestra. El niño corre hacia la maestra, feliz. No hay llanto ni berrinche. El padre se va.

Una bebé queda al cuidado de su abuela materna. Su mamá debe volver a trabajar después de haberse tomado la licencia de maternidad. Las horas que pasa en el trabajo le resultan interminables. Quiere llegar a casa y ver a su hija. Ella habita en su pensamiento a toda hora, más allá de saber que la ha dejado con alguien en quien confía plenamente. La mamá regresa a su casa y ambas se iluminan, necesitan mutuamente su calor, su olor, sus pieles. La bebé sonríe cuando escucha la voz de su madre y estira los brazos hacia ella. Ella la alza y sus miradas describen la alegría del reencuentro.

Un niño en edad escolar llega a casa con la tarea para el día siguiente. Quiere ver los dibujos animados o jugar. Alguno de sus padres o cuidadores lo espera con la leche y le ordena sus horarios para que pueda cumplir con la tarea, el baño, la cena y el esparcimiento. El niño se relaja. Deja que los adultos se ocupen. El reloj no es su problema, él no sabe de tiempos y plazos.

Hay niños que viven su vida de niños. No deben preocuparse por cuestiones económicas, no tienen que mediar en las peleas de los padres, no deben ocuparse del cuidado de sus hermanitos menores ni de atender a padres inestables. Tampoco de su propio cuidado, porque descansan en la convicción de que una persona adulta lo hará. Ellos son niños y punto. Su vida es jugar, ir a la escuela, socializar, comer, dormir y sentirse amados.

Rápidamente mis pensamientos vuelan hacia los otros niños: los “niños grandes”.

Desamparados, estos “niños adultos” saltean una etapa de su vida que nunca podrá ser recuperada. No se puede ser niño más que en la infancia. Y si eso no sucedió, cualquier intento tardío será inadecuado y extemporáneo. La reparación de ese vacío será costosa. Pero se puede reparar.

La posibilidad de ser niño en la infancia no tiene que ver necesariamente con condiciones socioeconómicas. Puede haber madres o padres que cumplan su rol sin inconveniente más allá de la preocupación cotidiana por sus recursos y de las horas que deban pasar fuera de la casa a causa de sus obligaciones laborales. Tienen lugar en su psiquismo para acoger a un hijo. Hay niños que transcurren su infancia felices aun cuando sus padres atraviesan situaciones de privación. La escasez material no es una condición necesaria para ser incompetente como padre o madre.

Tendemos a pensar que los niños sin infancia son solo aquellos que crecieron en climas totalmente adversos, como la guerra o la indigencia, o que vivieron abuso sexual, maltrato o abandono. Esta es solo una pequeña parte de aquellos que crecieron sin respaldo. Quizás representan la porción más evidente. Nadie duda del descuido de los niños en situación de calle, de quienes son empujados a trabajar cuando apenas aprendieron a vestirse, de los que perdieron su derecho a la educación, de los que viven el horror de la guerra.

Pero están los otros. Esos niños silenciosos que abundan y que provienen de familias más constituidas, que tienen un techo, educación y comida. Son niños que, en apariencia, lo tienen todo. Y eso es más dramático aún porque los hace vivir en la impostura. Hacia fuera nadie cree que sufran carencias. Sin embargo, aprenden desde muy temprano que deben esconder lo que pasa en sus familias como si fuera una marca vergonzosa.

Muchos de ellos sufren la desdicha de no poder tener una vida infantil porque en sus casas no hay adultos que les permitan jugar ese rol.

Como iremos viendo a lo largo de este libro, la capacidad de cada individuo de poder cuidar de sí mismo, de poder amarse, de protegerse del daño y del peligro tiene mucho que ver con la manera en que fue cuidado durante su infancia.

Si una persona recibió buenos cuidados parentales en su infancia y adolescencia, es poco probable que se involucre en relaciones hostiles y tóxicas en la vida adulta. Por supuesto, pueden haber ocurrido acontecimientos vitales que modificaron su rumbo o trastornos psíquicos que la llevaron a quedarse en parejas de maltrato emocional por mucho tiempo.

No obstante, quien fue bien cuidado guarda dentro de sí una impronta, un recuerdo, una traza del amor materno que le permitirá en determinado momento volver a protegerse.

¿Quiénes son los niños grandes?

Para responder a esta pregunta, tal vez debamos empezar por otra: ¿quiénes son los padres de esos niños grandes? ¿Por qué no pueden cuidarlos?

Son padres que no pueden cumplir con la función de parentalidad. Esto que parece obvio, sin embargo, merece una aclaración.

No cualquiera puede ser padre o madre. Mejor dicho, buen padre o buena madre. No se trata de la capacidad biológica de la procreación. Existen buenos padres de hijos no biológicos y aun de otros niños que no son sus propios hijos.

Nos referimos a la función. A la capacidad de las personas para cuidar de otro, para protegerlo, educarlo y proveerle un ambiente de seguridad y afecto. Y también a la capacidad de hacerle sentir que es valioso, darle confianza, respetarlo y ayudarlo a desarrollar su propia autonomía. Es lo que los investigadores llaman “competencia parental”.

¿Y qué es cuidar de un hijo? Es mucho más que alimentarlo, bañarlo y abrigarlo. Se trata de responder a sus necesidades emocionales, de estar disponible para él, de traducir y decodificar sus deseos y necesidades aun cuando el lenguaje no le permita hacerlo. Y sobre todo, se trata de no abusar de él, de no ejercer violencia física, emocional ni verbal. Y, por supuesto, de no abandonarlo física ni emocionalmente.

No olvidemos que los niños están en una situación de extrema vulnerabilidad frente a sus cuidadores y esto genera una relación asimétrica en la cual los padres tienen el poder.

He escuchado a algunas madres declararse absolutamente incompetentes para la crianza. Esto no tiene que ver con la fatiga de la madre que ya no sabe qué hacer para calmar a su hijo, sino con aquellas otras que no encuentran en sí mismas los recursos para hacer frente a la situación.

Esto decía una paciente:

No puedo. Sencillamente, no puedo. Sé que solo tiene tres años, pero no logro conectarme para calmarlo, no tengo paciencia. Quiero salir corriendo y que otro se ocupe. A veces me hundo en la tristeza y pienso que no debí haber sido madre. No tengo la capacidad para ocuparme de él.

Las conductas parentales abarcan a casi todas las especies del mundo animal y los etólogos o especialistas en comportamiento animal sostienen que el buen cuidado materno es parte del bagaje instintivo para que la especie sobreviva. Como veremos más adelante, la teoría del apego en los seres humanos muestra que los cuidados necesarios, como la alimentación y el abrigo, no alcanzan para sobrevivir. Los niños pueden morir por falta de amor.

Los adultos también. La sensación de vacío de los no amados es similar al desamparo de esos niños. Un adulto puede funcionar perfectamente y proveerse de todo lo necesario, pero necesita del amor de los otros para poder desarrollarse sano.

Los padresincompetentesabarcan un amplio espectro, pero tienen una característica en común: no pueden hacerse cargo del cuidado de un hijo.

Mi madre era depresiva, muy depresiva. Yo era muy chica y veía remedios por toda la casa. Había días enteros en los que ella se quedaba recostada en la cama o durmiendo. Mi papá se había ido de casa y yo tenía que preparar la comida para mí y para mi hermanito. Recuerdo que me daba mucho miedo encender un fósforo, pero sabía que tenía que hacerlo para que mi hermano pudiera cenar. Cuando ella salía de esos estados lloraba y me abrazaba. Me pedía perdón, y a mí me daba tanta pena que le decía que no se preocupara. Lo cierto es que volver de la escuela y entrar a casa era una película de terror. No sabía con qué me iba a encontrar. Un día quise despertarla y no pude. Le grité, le pegaba para que se despierte, mientras mi hermano lloraba. Corrí a llamar a mi vecina. Vino la ambulancia y se la llevó porque había tomado pastillas. Mi vecina se quedó con nosotros. Desde entonces siento ese desamparo cada vez que un hombre no me llama o cuando desaparece por unas horas.

Los trastornos psiquiátricos impiden muchas veces que los padres puedan desarrollar su función. Una madre o un padre que sufre depresión provoca un derrumbe en la necesidad de amparo infantil. La sensación que tienen los hijos es de total incertidumbre y angustia.

Otro tanto ocurre con los padres adictos, ya sea a sustancias (el alcohol o las drogas) o a un comportamiento como el juego o las dependencias afectivas. Una persona adicta no está presente para nadie, ni siquiera para sí misma. Está enajenada, funciona sin control y su cabeza gira solo en torno a la obtención de su droga, ya sea el alcohol o una relación amorosa. No puede ocuparse de las necesidades emocionales de sus hijos, no sabe cómo hacerlo, está desbordada.

Mis padres están separados desde que soy muy chica. Mamá tuvo inmediatamente otra relación con un hombre casado. La pobre lo pasaba muy mal, lloraba, se angustiaba, lo llamaba mil veces por teléfono y cuando él tenía un ratito para verla se iluminaba. Se cambiaba, se ponía linda y me llevaba a la casa de algún primito. Al volver, todo dependía de cómo había pasado la noche con este hombre. A veces me maltrataba sin razón, estaba irritable, no tenía paciencia para jugar conmigo. Me hacía la comida y se encerraba en su habitación para hablar por teléfono. Yo lo odiaba. Quería matarlo. Imaginaba mil venganzas para él por el daño que le hacía a mi madre. Sentía que tenía que hacer algo por ella. Tal vez por esto, en mi vida adulta no quise casarme y salí con hombres casados. Tal vez por venganza, para poder abandonarlos; tal vez por reparación para ver si se separaban. De todos modos, siempre sufrí y no logré superar ese dolor.

Un capítulo aparte merecen los padres infantiles. Juegan con sus hijos, se divierten con ellos, son capaces de idear aventuras maravillosas y arriesgadas. Sin embargo, son padres sin ley. Son compañeros de sus hijos, pero no pueden darles el sostén del límite. Son los padres que se pasan el día durmiendo, que se olvidan de las responsabilidades escolares de sus hijos, que los ponen en peligro por el solo hecho de que ellos, como adultos, tampoco tienen límite. Una persona así es capaz de darle de probar alcohol a su hijo de tres años o de ponerlo al volante a los seis para que se divierta.

Los hijos de padres infantiles sienten que tienen que encontrar ellos mismos el freno porque sus padres no pueden hacerlo. Son los que terminan regañando a su mamá o a su papá porque se quedan dormidos para llevarlos a la escuela, mientras que ellos ya hicieron todo solos: se levantaron, se prepararon el desayuno y se vistieron.

Los padres narcisistas también tendrán dificultad para cumplir la función. Cuando alguien se mira a sí mismo en exceso es difícil que pueda amar bien a otro. A estos padres sus hijos los incomodan, los estorban. Y se lo hacen saber. Es muy frecuente en la sociedad de nuestros días en los que el narcisismo y el individualismo parecen ser la norma. Los jóvenes no quieren renunciar a nada y se hartan de posponer sus necesidades en función de sus hijos. Pero seamos sinceros, narcisistas hubo siempre. Solo que estaba más disfrazado porque socialmente no se veía bien que una madre quisiera ocuparse de sí misma aun al precio de descuidar a su prole.

Por el contrario, vemos a muchas mamás modernas haciendo malabares para continuar su carrera, trabajar, mantenerse lindas, ir al gimnasio, ver amigos y, a la vez, cuidar bien de sus hijos. Ellas no tienen dudas de cuál es la prioridad. Pueden estar cansadas o agobiadas, pero no cambiarían ese estado por nada del mundo. Todas las demás cosas que hacen orbitan alrededor de la maternidad, y sus hijos son lo más importante de sus vidas. Se les nota en el discurso, en la preocupación y en el amor con que encaran la tarea.

Si están bien acompañadas por una pareja que sostenga el proceso, sus hijos nunca sentirán la falta por más horas que ella pase fuera de casa. Son madres presentes desde un lugar mucho más interno y más sólido. Si no tienen un padre que acompañe en la función, se las arreglan para que sus hijos se sientan seguros y cuidados en todo momento.

Veamos cómo se repiten algunos modelos al llegar a la vida adulta:

Estoy en pareja con un narcisista. Es muy difícil porque parece que nunca puedes entrar en su mundo. Solo habla de él, de sus logros, de sus proyectos, de su cuerpo, de sus recursos. Es como si quisiera que lo envidien. Te taladra la cabeza con detalles banales que a nadie le importan, pero que él cree que son superimportantes. No tiene registro del otro. No piensa que una está cansada, que no te interesa o que te aburre. Y ni hablar de que se interese por tu mundo. Cuando necesitas de él nunca está. Mi madre era igual, solo existía para sí misma. Siempre pensé que no iba a afectarme, pero busqué una pareja igual a ella.