Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

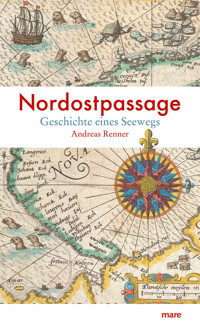

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Jahrhundertelang träumten europäische Seefahrer vergeblich von einer Ostroute durchs sibirische Eismeer: Willem Barents und Vitus Bering erlagen nach ihren »Entdeckungen« Spitzbergens und der Beringstraße den Strapazen ihrer Expeditionen, und selbst der erfolgsverwöhnte James Cook scheiterte an der Suche nach dem östlichen Ausgang aus den Eismassen. Die Sowjetunion erkämpfte sich den Seeweg durch den Einsatz von Eisbrechern, doch noch immer sank aus Hybris so manches Schiff. Ausgerechnet der Klimawandel öffnet nun die lange herbeigesehnte Wasserstraße – und macht sie zugleich zum Gegenstand unterschiedlichster Interessenkonflikte. Wirtschaftsraum für den Export von fossilen Rohstoffen oder Nationalpark im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes? Internationale Transitroute oder russisches Hoheitsgebiet?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Renner

Nordostpassage

Geschichte eines Seewegs

Für Lena

© 2024 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag

Covermotiv Karte Nowaja Semljas, gezeichnet 1597 von Gerrit de Veer, einem Überlebenden aller drei Expeditionen von Willem Barents, und veröffentlicht 1601 von Theodore de Bry (Tertia pars Indiae Orientalis, Frankfurt 1601)

Karten (Inhalt) Peter Palm

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-837-3

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-684-3

www.mare.de

Inhalt

Prolog

Vom Traum zur Wirklichkeit

1Wege durchs Eismeer

2Handel und Hyperspace

3Russlands Wilder Norden

4Peters Traum

5Hinter dem Eis

6Der Zucker-Millionär

7Der Durchbruch

8Krieg und Kommerz

9Ein polares Tortenstück

10Das Institut

11Helden der Arktis

12Lenin auf großer Fahrt

13Eine Rede in Murmansk

14Das Eis schmilzt

15Die Zukunft Russlands

Epilog

Vom Traum zur Wirklichkeit (2)

Zeitleiste

Quellen und Literatur

Register

Prolog

Vom Traum zur Wirklichkeit

Juni 2023. Eis liegt meterdick zwischen der Nordküste Sibiriens und dem Horizont. In der Wilkizki-Straße, einer 60 Kilometer schmalen Meerenge vor der nördlichsten Landspitze Asiens, bahnen zwei wuchtige Eisbrecher eine Fahrrinne. Mit über 80 000 PS aus je zwei Atomreaktoren schieben sich die 33 000 Tonnen schweren und 34 Meter breiten Schiffe auf den gefrorenen Ozean vor ihnen. Mal dünne, einjährige Eisflächen, mal riesige, kompakt verkantete Schollen aus mehreren Wintern zerbersten mit einem langen knirschenden Geräusch und werden seitlich unter das Festeis gedrückt. Sibir und Arktika sind zwei der neuesten und stärksten Eisbrecher Russlands. Auf 78 Grad Nord helfen sie einem 300 Meter langen Tanker auf seinem Weg ins japanische Yanai durch ein gefährliches Nadelöhr. Die nach einem Arktisforscher der Zarenzeit benannte Fjodor Litke ist in diesem Jahr das erste Schiff, das die arktische Abkürzung in den Pazifik fährt. Sie hat fast 100 Millionen Kubikmeter verflüssigtes Erdgas (LNG) von der westsibirischen Halbinsel Jamal geladen.

Seit Christoph Kolumbus im 15. Jahrhundert den Seeweg nach Indien und China verfehlt hatte, haben westeuropäische Seefahrer von einem schnellen Weg nach Asien durch das sibirische Polarmeer geträumt – die Nordostpassage. Doch das Meereis 1500 Kilometer nördlich des Polarkreises erwies sich als undurchdringlich. Jahrhundertelang. Alle Vorstöße mit fragilen Segelschiffen scheiterten; glücklich konnte sein, wer rechtzeitig umkehrte und nicht in den bizarr gefrorenen Wassermassen überwintern und oft genug sterben musste. Die Nordostpassage blieb eine Legende, wie ihr Pendant, die noch unzugänglichere Nordwestpassage entlang der kanadischen Arktisküste.

Ein halbes Jahrtausend nach Kolumbus drängt der Klimawandel das Meereis jeden Hochsommer so weit zurück, dass immer mehr Schiffe im Jahr die Nordostpassage nutzen können – und immer längere Teilstrecken ohne Eisbrecher-Begleitung. Doch mithilfe von Schiffen wie der Sibir oder der Arktika sind inzwischen sogar Transporte in der tiefsten Polarnacht möglich – wie erst im Januar ein aus China geschickter Tanker gezeigt hat. Das macht die Fahrt durch eines der abgelegensten Seegebiete der Welt zu einer attraktiven Abkürzung. Je nach Start- und Zielhafen ist die transarktische Route um 20 bis 60 Prozent kürzer als die Standardstrecke durch den Suezkanal und spart entsprechend Arbeitszeit, Treibstoffkosten sowie Emissionen.

Auf die Sibir wartet in der Tschuktschensee nördlich der Beringstraße bereits der nächste Kunde, der unter liberianischer Flagge segelnde Schwergutfrachter Pugnax. Er soll ein mehrere Tausend Tonnen wiegendes Bauelement aus chinesischer Produktion nach Murmansk bringen; genauere Angaben über die Ladung macht der Reeder nicht. Aber sie ist für die Fertigstellung eines russischen Flüssigerdgas-Terminals bestimmt, das auf der Kola-Halbinsel am Westufer der Barentssee vormontiert und dann in Teilen über den Arktischen Ozean nach Westsibirien geschleppt wird. Ohne Zwischenfälle geleitet die Sibir die übergroße Lieferung durch die in diesem Juni noch fast vollständig vereisten sibirischen Meere. Siebzehn Tage später erreicht die Pugnax ihren Zielhafen.

Nicht nur wegen der Eisbrecher ist die Nordostpassage im 21. Jahrhundert zu einer neuen Route der Handelsschifffahrt geworden. Sie ist zwar noch lange nicht so gut vermessen wie andere Seewege, aber dank moderner Navigationstechnik und Meteorologie mit einem einschätzbaren Risiko befahrbar. Verpflegung und Hygiene an Bord geben, anders als in der frühen Neuzeit, keinen Anlass zu Meutereien. Arktisforscher lassen sich zwar weiterhin gern mit ihren Schiffen einfrieren, aber mit einem vor 500 Jahren unvorstellbaren Gefühl der Sicherheit und stets in Echtzeit mit der Welt verbunden. Und die polare Handelsschifffahrt nach oder von Asien verläuft inzwischen wie auf jeder internationalen Seeroute nach Zeitplan. Er ist zwar elastischer kalkuliert als der Frachtverkehr auf beispielsweise der Ostsee. Doch die Todesgefahren sind auf beiden Meeren inzwischen gleichermaßen vernachlässigbar.

Die Nordostpassage ist aber anders Wirklichkeit geworden, als es sich die westeuropäischen Seefahrernationen der frühen Neuzeit hätten träumen lassen. Und das nicht nur wegen des Klimawandels und der technischen Erfindungen von fünf Jahrhunderten. Auf der Nordostpassage, deren längstes und schwierigstes Teilstück vor der sibirischen Nordküste verläuft, sind vor allem Schiffe unterwegs, die, wie die Fjodor Litke oder die Pugnax, Güter aus und nach Russland bringen. Und sie sind es nicht erst seit dem Abschmelzen des Polareises, sondern profitieren nur besonders davon. Auch im 21. Jahrhundert macht der von Kolumbus’ arktischen Nachfolgern erträumte Transithandel mit den reichen Ländern Asiens nur einen Bruchteil des Schiffsverkehrs vor Sibirien aus. Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine kamen die internationalen Durchfahrten sogar völlig zum Erliegen und der Traum einstweilen zu einem bösen Ende – während russisches LNG aus der Arktis weiterhin nicht nur nach Japan, sondern auch in die Europäische Union geliefert wird.

Dieses Buch wagt erstmals einen kompakten Überblick über die gesamte Geschichte der Nordostpassage. Was passierte eigentlich in dem halben Jahrtausend zwischen den ersten Eismeerfahrten englischer und niederländischer Galeonen und dem gegenwärtigen Schiffsverkehr? Verfiel der Arktische Ozean in einen eisigen Dornröschenschlaf, nur weil westeuropäische Kapitäne aufhörten, ihn zu »entdecken«? Um diese Frage zu beantworten, darf man die Nordostpassage nicht als bloße Verbindungslinie zwischen Atlantik und Pazifik betrachten. Was lag Backbord und Steuerbord der Eismeerfahrer, durch wessen Lebensraum schipperten sie – und mit welchen Folgen? Und nicht zuletzt: Was für Beweggründe jenseits des Fernhandels gab es, sich in die unbekannten, die meiste Zeit vereisten Meere zwischen Pol und Tundra vorzuwagen?

Die Antwort auf diese Fragen ist in der Geschichte des Zarenreichs und der Sowjetunion zu suchen. Hat das expandierende Russland den Arktischen Ozean doch viel früher als die Ostsee, das Schwarze Meer oder den Pazifik erreicht. Lange vor westeuropäischen Schiffern waren sibirische Fischer und Walrossjäger im Polarmeer unterwegs – und indigene Schlittenführer auf ihm. Sie kämpften gegen Skorbut und Kälte, Eisbären und Dunkelheit und inspirierten doch immer ihre Nachfolger. Kosaken segelten schon im 17. Jahrhundert über den Arktischen Ozean nach Sibirien, um von den einheimischen Völkern Tribute zu erpressen; Kaufleute machten ein Vermögen mit auf gefrorenen Inseln gefundenem Mammutelfenbein. Zarische und sowjetische Geografen vermaßen als Erste die Inseln und Meeresströmungen vor Sibirien.

Später pfropften Stalins Ingenieure Häfen, Bergwerke und Arbeitslager an die Arktisküste. Jahrzehnte vor dem jüngsten Hype um die Nordostpassage haben sowjetische Binnenschiffer das Eismeer erobert. Im Kalten Krieg – wie heute wieder – durchzogen Militärstützpunkte und atomgetriebene U-Boote die Meere im hohen Norden. Und wie selbstverständlich und mit technischen Argusaugen verwaltet und überwacht Moskau gegenwärtig den Schiffsverkehr auf dem zentralen Abschnitt der Nordostpassage.

Die neueste Marinedoktrin der Russischen Föderation vom Juli 2022 nennt den Arktischen Ozean das für Russland wichtigste Seegebiet und Russlands Abschnitt der Nordostpassage ein historisch gewachsenes, nationales Erbe, das es gegen fremde Übergriffe zu schützen gelte. Diese konfrontative Sprache lässt aufhorchen. Zum einen, weil andere seefahrende Länder, allen voran die USA, aus der Geschichte keine besonderen Vorrechte für Russland in »seinen« arktischen Meeren ableiten wollen. Zum anderen, weil schon einmal, und zwar in der frühen Stalinzeit der 1930er-Jahre, die polare Schifffahrt einen propagandistisch überhöhten Wert erhielt. Aktuell wie vor neunzig Jahren geht es um den Abtransport von Rohstoffen und um geopolitische Machtansprüche. Russland definiert sich keineswegs nur im Kontrast zum Westen, sondern auch als wichtigste Macht des Nordens. Die Arktis macht einen wesentlichen, aber erstaunlich wenig erforschten Teil seiner Geschichte aus.

Doch worauf gründen sich und was genau bedeuten Russlands historische Ansprüche im Arktischen Ozean des 21. Jahrhunderts? Diese Frage drängt plötzlich an den Anfang eines Buches, das eigentlich mit einer Seefahrerlegende aus dem 16. Jahrhundert beginnen wollte.

1

Wege durchs Eismeer

Auf den Lieblingslisten von Städtereisenden ist Murmansk nicht zu finden. Zwischen baumloser Tundra und Arktischem Ozean, gut 200 Kilometer entfernt von der russisch-norwegischen Grenze, liegt die mit 300 000 Einwohnern größte Siedlung nördlich des Polarkreises. Seit ihrer Gründung als Marinebasis im Ersten Weltkrieg ist die Stadt schmuckloser Militär- und Industriestandort. Doch nicht allein der Abbau von Nickel oder die strategische Lage am westlichen Eingang der Barentssee haben Murmansk groß gemacht, sondern ein glücklicher Umstand: Der Golfstrom hält den lang gezogenen Hafen im Kola-Fjord ganzjährig eisfrei. Von Juli bis September spült er neben den üblichen Matrosen auf Landgang auch Touristen mit bunten Funktionsjacken und Urlaubsgeld in die graue Stadt. Sie ist der wichtigste Ausgangspunkt oder Zwischenstopp für Schiffsreisen in die russische Arktis.

Im Hafen wartet neben Ausflugsbooten für preiswerte Kurztrips ein auffallend bullig gebautes, rot-schwarz lackiertes Schiff. Der Atomeisbrecher 50 Let Pobedy (50 Jahre Sieg) fährt für eine fünfstellige Dollarsumme Touristen zum Barbecue an den Nordpol. Am Anleger von Murmansk starten oder beenden auch Kreuzfahrtdampfer ihre Touren durch die fünf arktischen Meere vor Russlands Nordküste. Die Barentssee am Ausgang des Atlantiks, Karasee, Laptewsee, die Ostsibirische See und schließlich die Tschuktschensee am Nordostrand des Pazifiks machen zusammen die Hälfte des Arktischen Ozeans aus. 7000 Kilometer ist die Durchquerung lang; sie bildet den Hauptabschnitt der lange Zeit als unbezwingbar geltenden Nordostpassage von Westeuropa nach Ostasien. Seit der frühen Neuzeit endeten die meisten Versuche, diesen kürzesten Seeweg in den Stillen Ozean zu nehmen, im sibirischen Meereis. Erst sowjetische Schiffe haben den Seeweg systematisch erschlossen, der Klimawandel hat ihn für den Welthandel geöffnet. In den späten 2010er-Jahren hat der boomende Arktistourismus die Nordostpassage entdeckt und Seefahrerlegenden belebt, die sich um Expeditionen aus fünf Jahrhunderten ranken.

Die große Fahrt vom Atlantischen über den Arktischen in den Pazifischen Ozean dauert knapp vier Wochen. Die Reise zwischen 70 und 80 Grad Nord, also bis zu 1500 Kilometer nördlich des Polarkreises, ist schnell per Mausklick gebucht. Für über 20 000 Dollar im umgerüsteten Forschungsschiff oder für die fast vierfache Summe in der Suite eines mondänen Passagierdampfers mit Eismeerzulassung. Oneway, versteht sich. Nicht inbegriffen sind An- und Abreise nach Murmansk. Im Reisepreis enthalten ist dagegen ein sehr wahrscheinliches Treffen mit dem König der Arktis, dem Eisbären. Und das Versprechen unendlicher Weiten.

Denn anders als Spitzbergen ist die russische Arktis bislang nicht vom Übertourismus bedroht. Die anderswo üblichen Kreuzfahrtriesen können die teils flachen und eisgefährdeten Gewässer schon gar nicht befahren. Die Passagierschiffe, die bislang die ganze Nordostpassage absolviert haben, lassen sich an zwei Händen abzählen. Coronapandemie und Ukraine-Krieg haben die Nachfrage dann einbrechen lassen. Die meisten ausländischen Reiseveranstalter fahren inzwischen einen großen Bogen um die russische Arktis – die russische Konkurrenz drängt in den Nischenmarkt. Der Umbau von arktistauglichen Schiffen aus der Sowjetzeit in Touristentransporter ist in vollem Gange.

Russische Reiseveranstalter können weniger Luxus, aber weiterhin ein exklusives Naturerlebnis garantieren – mit Walen und Walrosskolonien, ungezählten Möwenarten und unbekannten Krustenflechten, frostiger Polarluft und frischem Meersaibling. Jede Kreuzfahrt entlang der Nordostpassage ist aber auch eine Reise durch die Zeitschichten ihrer schwierigen Erschließung. Die tagelangen Etappen durch menschenleere Meeres- und bizarre Eislandschaften lassen noch erahnen, wie unüberwindlich diese Distanzen früher waren, während sommerlicher Eisregen ganz vage an die klimatischen Extreme des Polarwinters erinnert. Landgänge in sowjetische Funktionssiedlungen oder zu Rentierzüchtern in der Tundra zeigen, dass die Nordostpassage mehr als nur eine Abkürzung zum Pazifik ist; zu ihr zählen über 24 000 Kilometer russischer Arktisküste. Ausflüge mit dem Zodiac-Schlauchboot zwischen Kontinent und Packeisgrenze vermitteln die Namen bislang nie gehörter Meeresforscher, Geografen und verschollener Schiffe. Hinter der bewunderten Natur der Nordostpassage verbergen sich auch fünf Jahrhunderte menschlicher Geschichte. Passagiere auf Kreuzfahrten bewegen sich über die arktischen Meere wie Lesende über einen Palimpsest, ein mit immer neuen Texten überschriebenes Pergament.

In Murmansk sind keine großen Dechiffrierkünste nötig, um die beiden Hauptsehenswürdigkeiten einzuordnen. Gleich gegenüber dem brandneuen Passagierterminal hat der erste Atomeisbrecher der Welt, die 1959 in Dienst gestellte Lenin, seinen letzten Ankerplatz als Museumsschiff gefunden. Und im Norden überragt Aljoscha, das zweitgrößte Kriegsdenkmal des Landes, die verwitterten Plattenbauten. Im Zweiten Weltkrieg hielt Murmansk unter deutschem Dauerbombardement den überlebenswichtigen Zugang der UdSSR zum Atlantik aufrecht. In der Nachkriegszeit wurde die Stadt nicht nur zur wichtigsten Basis von Moskaus nuklearer U-Boot-Flotte, sondern auch zum Heimathafen der Atomeisbrecher. Sie operierten im Sommer bis zum Pazifik und hielten im Winter immerhin den Weg nach Westsibirien offen. Murmansk war der Schlüssel zum sowjetischen »Nördlichen Seeweg«, wie der Kreml »seinen« Abschnitt der Nordostpassage taufte. Zwar hat die Stadt seit dem Untergang der UdSSR gut ein Drittel ihrer Einwohner verloren, doch nicht ihre Bedeutung als Schnittstelle zwischen Atlantik und Pazifik. Kreuzfahrtschiffe mit Ziel Beringstraße – dieser symbolisch aufgeladenen Meerenge zwischen Asien und Amerika – können hier zum letzten Mal Treibstoff und Proviant bunkern.

Für die ersten westeuropäischen Seefahrer, die sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf die Suche nach der Nordostpassage machten, begann auf der Höhe des heutigen Murmansk das Unbekannte. Die Küste war unbewohnt und die Erforschung des stürmischen und eisigen Murman-Meeres (wie die Barentssee bis ins 19. Jahrhundert hieß) herausfordernd. Auch der spätere Namensgeber, der holländische Navigator Willem Barents, kam auf seinen drei Fahrten in den 1590er-Jahren nicht über die nordöstliche Grenze des Meeres hinaus. Auf 76 Grad Nord führte er astronomische Pionierstudien durch – und verstarb völlig entkräftet nach der ersten (dokumentierten) Polarüberwinterung von Westeuropäern.

Inzwischen ist die Barentssee eisfreier und besser kartografiert als zu Barents’ Zeiten. Ihre Überquerung ist nicht mehr lebensgefährlich. Während Barents unter der Vitaminmangelkrankheit Skorbut litt und hungernde Matrosen von der Meuterei abhalten musste, können Passagiere nunmehr das noch immer gerne stürmische Meer mit seinen Buckelwalen und unzähligen Seevögeln bequem aus dem Bordrestaurant betrachten. Der Kurs ist Nordnordost, abseits der küstennahen Hauptroute für Handelsschiffe. Das erste Etappenziel lautet Franz-Josef-Land, 1500 Kilometer von Murmansk entfernt. In der Nähe dieser Inselgruppe zwischen 80 und 82 Grad nördlicher Breite hatte im Juli 1931 die erste sowjetische Arktiskreuzfahrt ein Rendezvous mit dem legendären Luftschiff Graf Zeppelin.

Den nach dem vorletzten Habsburger Monarchen benannte Archipel entdeckte 1873 im Vorbeidriften eine österreichisch-ungarische Expedition; diese war auf ihrem Weg zum Nordpol im Packeis vom Kurs abgekommen. Doch in Wien wusste man mit den vergletscherten Inseln nichts anzufangen; erst die UdSSR erklärte 1926 das Niemandsland zu ihrem Staatsgebiet. Dauerbewohner kennt der Archipel bis heute nicht. Doch neben dem nördlichsten Militärflughafen der Welt befinden sich auf Franz-Josef-Land eine Forschungsstation und seit einigen Jahren noch ein kleines Besucherzentrum für die jährlich tausend Sommertouristen. Ein Drittel reist extra aus China an, Tendenz steigend. Die Inseln gehören zu Russlands riesigem Arktis-Nationalpark. Die Biodiversität im nährstoffreichen Wasser der nördlichen Barentssee ist einzigartig und die Grundlage für eine der größten und stabilsten Eisbärenpopulationen der Welt. Mit dem schmelzenden Packeis ziehen sie sich stärker auf die Inseln im Nordpolarmeer zurück. Auch nach Nowaja Semlja, wo es immer wieder zu gefährlichen Treffen zwischen den bärigen Ureinwohnern des Arktischen Ozeans und menschlichen Zuwanderern kommt.

Diese lang gezogene Doppelinsel liegt 500 Kilometer südlich von Franz-Josef-Land; aus geologischer Sicht ist sie eine Verlängerung des Uralgebirges, das als Europas Grenze zu Asien gilt. Die Nordspitze des »Neuen Landes« ist damit zugleich der nordöstlichste Punkt Europas. Östlich der Insel öffnet sich die Karasee, Russlands zweites arktisches Meer, mit gut 1500 Kilometern etwa so lang wie die Ostsee und meist auch nicht viel tiefer. Wie in einem riesigen Trichter kann sich in der Karasee, trotz – oder gerade als Folge – des Klimawandels, ganzjährig meterdickes Drifteis stauen. Die Wassertemperatur liegt selbst im Sommer nur knapp über dem Gefrierpunkt. Am Panoramafenster der Kreuzfahrtschiffe ziehen senkrecht aufragende Felsen mit Vogelkolonien vorbei, Eisschollen mit Eisbären, eine unbemannte Polarstation. Die nördlichsten Bohrtürme der Welt erinnern daran, dass sich unter dem Eismeer gigantische Öl- und Gasvorkommen befinden. Das Ensemble bietet unmittelbares Anschauungsmaterial für die landes- und naturkundlichen Vorträge an Bord einer jeden anspruchsvollen Kreuzfahrt.

Wie Barents scheiterten die meisten Expeditionen der frühen Neuzeit an der Einfahrt in die Karasee. Dass der Flame Olivier Brunel 1577/80 gleich zweimal hindurch und bis zur Mündung des Ob gelangte, dem westlichsten der großen sibirischen Ströme, war eine bemerkenswerte Ausnahme. Doch seine zweite Rückfahrt misslang; Brunel ging mit einer kostbaren Ladung sibirischer Pelze in der Barentssee unter und führte tragisch die Grenzen der damaligen Seemannskunst vor Augen.

Seit etwa 1570 machte sich die weltweite Kleine Eiszeit deutlicher bemerkbar. Mehr Frost, mehr Eis, mehr Schnee in der Arktis erhöhten das Risiko für maritime Expeditionen. Zugleich erkämpften sich die aufstrebenden Seemächte England und die Niederlande an der Wende zum 17. Jahrhundert eine aussichtsreichere Route: den Zugang zu den bislang von Portugal und Spanien kontrollierten Seewegen um Südafrika und Südamerika.

Es gab indes einen weiteren Grund für das schwindende Interesse in London und Amsterdam an der Nordostpassage: die Eroberung Sibiriens durch russische Kosaken und Pelzjäger, die auch auf dem arktischen Seeweg vordrangen. Anders als das damals menschenleere Nowaja Semlja, das die Regierung in Sankt Petersburg erst in den 1870er-Jahren offiziell beanspruchte und besiedelte, wurden die Nordküsten Sibiriens mit ihren tributpflichtigen Nomadenvölkern im 17. Jahrhundert ein Teil des Zarenreichs. Seit dieser Zeit besitzt die Nordostpassage ihre russische Südseite. Obwohl die Karasee bis weit ins 19. Jahrhundert als unpassierbarer Eiskeller der Arktis galt, haben sie nordrussische Fischer und Kaufleute befahren. Schmuggler versuchten ihr Glück in wendigen Booten, schließlich war Sibirien bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts durch eine Zollgrenze von Russland getrennt. Lebensgefährlich waren alle diese Fahrten. Erst die Dampfschiffe der späten Zarenzeit sollten einen einigermaßen sicheren und regelmäßigen Schiffsverkehr in der Karasee möglich machen.

Der Weg in das nächste arktische Meer, die Laptewsee, führt um den nördlichsten Festlandpunkt der Welt (und damit auch der Nordostpassage) herum: das nach einem russischen Steuermann des 18. Jahrhunderts benannte Kap Tscheljuskin. Gegenwärtig liegen dort die Temperaturen zehn Grad über dem langjährigen Durchschnitt, noch im 20. Jahrhundert war Winter hier die einzige Jahreszeit. Eisflächen und Torossen blockierten den Weg, haushoch verkeilte Eisschollen.

Für den finno-schwedischen Polarforscher Adolf Erik Nordenskiöld war der Weg im August 1878 ausnahmsweise frei. Ihm glückte mit dem umgebauten Walfangschiff Vega die erste Umrundung von Kap Tscheljuskin. Vom Ufer beobachtete ein mächtiger Eisbär die Eindringlinge und nahm Reißaus, als Nordenskiöld ihn mit Kanonenschüssen begrüßen ließ. Die Vega dampfte weiter. Vor dem Wintereinbruch wollte man den Arktischen Ozean wieder verlassen, und zwar durch die Beringstraße, und damit als erstes Schiff die gesamte Nordostpassage bewältigen.

Für die arktische Seefahrt stellt das meist nebelverhangene Kap Tscheljuskin auf 77° 44' Nord noch immer eine anspruchsvolle, selbst im Hochsommer mit Treibeis umgebene Wegmarke dar. Sie ist schon deswegen ein fest eingeplanter Höhepunkt jeder Kreuzfahrt. Passagiere können wie Nordenskiöld »mit Wein und Toasten«1 auf dem arktischen Dach der Welt anstoßen, etwa in der Mitte zwischen Nordpol und Polarkreis. Der nördlichste Punkt des amerikanischen Kontinents, das Murchison Promontory, liegt 600 Kilometer weiter südlich. Es folgt ein Abstecher noch drei Breitengrade weiter nach Norden zu den blau schimmernden Fjorden und Eisbergen von Sewernaja Semlja, dem »Nordland«.

Erst 1913 hat der russische Meeresforscher Boris Wilkizki diese 300 Kilometer lange Inselgruppe entdeckt. Wilkizki leitete damals die letzte hydrografische Expedition des Zarenreichs. Vier Jahre lang vermaß sie die Küsten, die Eisdicke und die Strömungen der ostsibirischen Meere – und bewältigte nebenbei auch erstmals die Nordostpassage von Ost nach West. Weil Wilkizki zunächst selbst mit seinen zwei Eisbrechern die später nach ihm benannte Meeresstraße vor Kap Tscheljuskin nicht passieren konnte, war er nach Norden ausgewichen und überraschend zunächst auf Eisberge, dann auf Gletscherinseln gestoßen. Er holte die Besatzung an Land, bevor er es mit einer Flaggenzeremonie zu russischem Territorium erklärte. Der Archipel erhielt später den Namen von Zar Nikolaus II. und sollte die letzte Gebietserweiterung des Zarenreichs sein, das vier Jahre später in der Oktoberrevolution unterging. Doch während Nikolaus II. alsbald von den neuen Machthabern ermordet wurde, durften die unbewohnten Inseln seinen Namen noch bis 1926 tragen. Russische Nationalisten fordern heute eine Rückbenennung.

Die sich östlich von diesem »Nordland« anschließende Laptewsee liegt auch ein Jahrhundert nach Wilkizki noch bis zu zehn Monate im Jahr unter einer Eisdecke. Die kombinierte Kraft von Gezeiten, Wind und aufsteigendem Warmwasser türmt das Eis stellenweise haushoch auf – und lässt andernorts das Meer kilometerweit offen liegen, nicht selten über Jahre an denselben Stellen. Für diese riesigen Freiflächen im Meereis hat sich der russische Name Polynja international eingebürgert. Für den Lebensrhythmus der arktischen Meeressäugetiere sind Polynjas essenziell. Auch die winterliche Schifffahrt nutzt sie. Trotzdem ist während der tendenziell länger werdenden Navigationsperiode in der hellen Jahreszeit für die meisten Schiffe eine Begleitung durch Eisbrecher noch Pflicht.

Die 1300 Kilometer lange Laptewsee trägt den Namen von zwei verwandten Marineoffizieren, die sie in den 1730er-Jahren für die Petersburger Akademie der Wissenschaften vermaßen. Doch russische Kosaken und Trapper hatten den Meeresrand bereits im 17. Jahrhundert sporadisch erkundet. Der Zugang erfolgte in beiden Fällen von Jakutsk an der Lena, etwa 1000 Kilometer südlich vom Meer. An der Nordküste Sibiriens gab es während der ganzen Zarenzeit nicht einen Seehafen.

Noch immer liegen Tagesreisen zwischen Russlands sibirischen Hafenstädten, die alle nur ein paar Tausend Einwohner und eher eine Militärbasis als einen Bahnanschluss haben. Die geringe Dichte an Handelshäfen ist einer der Wettbewerbsnachteile der Nordostpassage gegenüber der Suez-Route. Denn die meisten Handelsschiffe laufen, wie Linienbusse, auf ihrem Weg von Asien nach Europa verschiedene Stationen an, um Fracht zu löschen und neue aufzunehmen. Die Häfen entlang der Nordostpassage besitzen zwar oft immense Verladekapazitäten, sind aber aufgrund ihrer abgeschiedenen Lage nicht für den Warenimport geeignet. Auch die Reparatur- und Tankmöglichkeiten sind begrenzt; Umweltschützer warnen seit Langem davor, dass Schiffsunfälle in der abgelegenen Arktis schnell katastrophale Ausmaße annehmen könnten.

Auf Kreuzfahrtschiffe sind die unter Stalin aus der Tundra gestampften Orte erst recht nicht eingestellt. Tagesausflüge mit dem wendigen Zodiac durch die arktische Fauna und Flora besitzen für Touristen ohnehin mehr Charme, verbunden mit einer Wanderung auf einer Eisscholle oder auf einer der Neusibirischen Inseln am östlichen Ende der Laptewsee.

Lange Zeit hielt sich der Mythos, dass dieser im 18. Jahrhundert entdeckte Archipel aus Elfenbein bestehe. Tatsächlich war er einer der letzten Lebensräume für Mammute, deren Überreste im Permafrostboden zahlreich erhalten sind. Mammutelfenbein aus Nordostsibirien war in der Zarenzeit ein wertvolles Handelsgut. Die allmählich auftauenden Inseln geben gegenwärtig immer neue Fossilien frei. Zugleich wächst die Gefahr, dass ganze Teile des Archipels ins Meer rutschen.

Die nächste Gelegenheit für einen Landgang besteht zwei bis drei einsame Reisetage weiter östlich, auf der Wrangel-Insel. Sie liegt am Ende der Ostsibirischen See, deren Meeresboden schlechter erforscht ist als die Oberfläche des Mondes und die wegen ihrer Untiefen und plötzlichen Eisbildung als besonders gefährlich gilt. Es war eine kleine Sensation, als im Sommer 2018 erstmals einem Containerschiff die Durchfahrt gelang, der dänischen Venta Maersk.

140 Jahre früher blieb hier Nordenskiölds Vega für zehn Monate stecken. Die Überwinterung war ärgerlich, aber nicht mehr lebensgefährlich wie knapp drei Jahrhunderte zuvor für Barents. Nordenskiöld vertrieb sich die dunkle Zeit mit Polarlichtstudien. Im nächsten Sommer gelang die Weiterfahrt und damit die Erstdurchquerung der Nordostpassage – ein Vierteljahrhundert bevor Nordenskiölds Landsmann Roald Amundsen als Erster die Nordwestpassage vor Kanada meisterte. Doch wegen der Überwinterungen war der erhoffte Beweis für die behauptete Wirtschaftlichkeit der Seewege gerade nicht erbracht. Amundsen hatte sogar drei lange Pausen im arktischen Winter einlegen müssen.

Die kleinen, aber PS-starken Polar-Kreuzfahrtschiffe meistern die Ostsibirische See heute problemlos. Für ihre Passagiere ist das unberechenbare Sommerwetter mit seinen fotogenen Lichtwechseln rund um die Uhr eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Bei günstiger Eislage folgen die Touristendampfer schon mal dem zurückweichenden Packeis bis auf 80 oder gar 85 Grad Nord. Dafür müssen sie andere Hürden überwinden: die Besucherbeschränkungen für das Naturschutzgebiet auf der Wrangel-Insel und das auch im Sommer oft undurchdringliche Treibeis um sie herum. Seit 2004 zählt die Insel zum UNESCO-Weltnaturerbe. Weil sie nie vergletscherte, hat sich auf der Wrangel-Insel die Tundra des Pleistozäns erhalten. Das »Galapagos der Arktis« ist ein Traumziel für Naturforscher, auch weil dort die berüchtigten sibirischen Stechmücken nicht heimisch sind. Umso zahlreicher sind Polarbären, genauer: Polarbärinnen. Hunderte von ihnen kommen jedes Jahr in die Sommerfrische, um auf dem Wrangel-Land zwei bis drei Jungtiere zu gebären.

Die Insel trägt den Namen des russischen Polarforschers Ferdinand von Wrangel, der von ihrer Existenz schon 1823 überzeugt war. Ihre Geschichte ist wechselhaft. Lange bevor die Sowjetunion hier eine Polarfuchsfarm gründete, hatten britische Geografen die Insel kartografiert; sie war ein Stützpunkt amerikanischer Walfänger, eine kurzlebige kanadische Siedlungskolonie und Zwischenstation für mehrere internationale Polarexpeditionen gewesen. Der Nordpazifik ist nicht mehr weit, und der war im späten 18. Jahrhundert zum Spielfeld europäischer Großmachtpolitik geworden. Von dort aus gerieten sowohl die Nordost- als auch die Nordwestpassage wieder als Abkürzungen in die Heimat in den Blick. Kein Geringerer als Englands berühmtester Entdecker, James Cook, erkundete 1778 die Tschuktschensee nordöstlich der Beringstraße. Der kecke Vorstoß löste in Sankt Petersburg einiges Stirnrunzeln aus. Doch Cook versah nur mehrere Orte mit neuen englischen Namen und erhob ansonsten keine Ansprüche für die britische Krone. Dagegen wurde der Streit um die Wrangel-Insel erst 1924 beigelegt, ein Jahrhundert nach der Sichtung durch ihren Namensgeber.

Den im äußersten Nordosten Asiens beheimateten Tschuktschen verdankt das östlichste Meer der Nordostpassage seinen Namen. Die nomadischen Rentierzüchter und Jäger aus Tschukotka leisteten bis ins späte 18. Jahrhundert und besonders verzweifelt Widerstand gegen die Eroberer aus dem fernen Westen. Nach seiner Unterwerfung fand das infrastrukturell kaum erschlossene und rohstoffarme Randgebiet lange Zeit wenig Beachtung; erst während des Kalten Kriegs verhalf ihm seine Nähe zu den USA zu einer gewissen strategischen Bedeutung. Noch immer ist Tschukotka – doppelt so groß wie Deutschland, aber mit der Einwohnerzahl von Böblingen – nur per Schiff oder Flugzeug zu erreichen. Eine Straße in die Hauptstadt Anadyr am gleichnamigen Fluss ist seit Jahren im Bau.

Für die 50 000 Tschuktschen stellt der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle dar. Der Besuch von Dörfern wie Uelen, das für seine Schnitzarbeiten aus Walrossknochen ebenso bekannt ist wie für archäologische Ausgrabungen, gehört zu jeder Kreuzfahrt in der Tschuktschensee – wie auch die Beobachtung von Grau- oder Buckelwalen. Uelen liegt fast genau auf dem Polarkreis; von dort sind es nur noch wenige Kilometer nach Süden bis zur Umrundung der meist dunstverhangenen Nordostspitze Asiens: Kap Deschnjow, mit einem der nur zweiundzwanzig Leuchttürme auf der ganzen Strecke. Gut achtzig Kilometer weiter im Westen liegt Alaska.

Semjon Deschnjow war einer jener Kosaken, die Sibirien über den arktischen Seeweg eroberten. Auf der Suche nach neuen Jagdgebieten und Tributzahlern gelang seiner Mannschaft 1648 die Fahrt von der Kolyma, die in die Ostsibirische See mündet, zum Anadyr am Pazifik. Damit durchfuhr er schon acht Jahrzehnte vor Vitus Bering die heute nach dem dänischen Kapitän benannte Meeresstraße. Allerdings hatte Deschnjow zwei Anläufe gebraucht und fünf seiner sieben Schiffe verloren.

Vor Tschukotka wäre beinahe auch die erste Durchquerung der Nordostpassage ohne Überwinterung gescheitert. Hier verlor im September 1932 der sowjetische Eisbrecher Aleksandr Sibirjakow auf dem Weg von Archangelsk nach Yokohama seine Schiffsschraube und geriet auf Schlingerkurs. Mit einem Behelfssegel aus schwarzen Planen durchquerte das Schiff die Tschuktschensee und erreichte im Oktober den Pazifik. Filmreif und vielleicht, wie manche lästerten: inszeniert. Doch für den Rekord war es wichtig, die Durchquerung aus eigener Kraft zu schaffen. Es zählt zu den Merkwürdigkeiten dieser Glanzstunde sowjetischer Polarforschung und Polarpropaganda, dass der unter roter Flagge segelnde Eisbrecher nach einem sibirischen Kapitalisten benannt war. Der damals in Nizza privatisierende Aleksandr Sibirjakow hatte ein halbes Jahrhundert zuvor Nordenskiölds Expedition mitfinanziert.

Gut zwei Monate benötigte die Sibirjakow für ihre Fahrt bis zur Beringstraße, Kreuzfahrtschiffe brauchen heute weniger als die Hälfte der Zeit. Die Passagiere stapfen entweder in Anadyr in Tschukotka von Bord oder in Nome in Alaska, auf der östlichen Seite der Meeresstraße. Beides sind abgelegene kleine Fischerorte, die mit ihren internationalen Flughäfen nach dem Aufenthalt im menschenleeren Eismeer wie eine andere Welt wirken.

Ob die Nordostpassage südlich der Tschuktschensee endet (oder beginnt), ist reine Ansichtssache. Sie ist schließlich keine Schifffahrtsstraße wie der Suezkanal, sondern meint verschiedene Verbindungen zwischen großen Häfen wie Hamburg und Rotterdam einerseits, Yokohama, Shanghai oder Busan andererseits. Die befahrbaren Strecken ändern sich so schnell wie Wetter und Eisgang im Arktischen Ozean. Auch Nordostkreuzfahrten verlaufen oft nach Plan B oder C.

Klar definiert ist hingegen der russische Abschnitt der Nordostpassage, das Seegebiet des Nördlichen Seewegs. Er liegt komplett im Arktischen Ozean und reicht von Nowaja Semlja und Franz-Josef-Land im Westen bis zur Beringstraße im Osten; im Norden wird der Nördliche Seeweg von der Außengrenze der russischen Ausschließlichen Wirtschaftszone im Nordpolarmeer begrenzt, also 200 Seemeilen vor der arktischen Küste. Durch dieses riesige Gebiet, in dem allein Russland Fische fangen oder Erdöl fördern darf, führt faktisch jede Fahrt auf der Nordostpassage. Die Streckenabschnitte westlich und östlich davon sind nicht regulierte internationale Gewässer, soweit sie außerhalb der Zwölfmeilenzonen von Küstenstaaten liegen.

Jedes Schiff muss sich fünfzehn Werktage vor der Einfahrt in Russlands Nördlichen Seeweg kostenpflichtig registrieren: für Eisbrecher-, Lotsen- und Seenotrettungsdienste oder für meteorologische Informationen. Eigentlich dürfen alle Schiffe die Ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Staaten unangemeldet und unentgeltlich durchqueren. Doch das internationale Seerecht kennt eine Ausnahme. Moskau begründet seinen besonderen Regulierungsanspruch (wie Kanada den für seine Wirtschaftszone in der Nordwestpassage) mit der Vereisung der Meere sowie mit der exklusiven Nutzung der Gewässer in der Vergangenheit. Insbesondere die USA lassen die historischen Argumente gar nicht und den Verweis auf die Eisbildung nur bedingt gelten.

Bei diesen unterschiedlichen Auffassungen geht es um Geopolitik, um die Kontrolle von Seewegen. Zwei unterschiedliche Perspektiven auf das eurasische Polarmeer lassen sich erkennen. Auf der einen Seite der Blick von außen auf die Nordostpassage als internationale Transitroute. Auf der anderen Seite der russische Blick auf den Nördlichen Seeweg als Wirtschaftsraum und historisch gewachsene Einflusszone. Der Traum von einem offenen Schifffahrtsweg zwischen den westeuropäischen und den ostasiatischen Handelszentren steht dem Selbstverständnis Russlands als arktischer Großmacht mit Zugang zu den Weltmeeren entgegen. Kreuzfahrten folgen der ersten Perspektive. Die Teilnehmenden bekommen von dem schwelenden Rechtsstreit so wenig mit wie von den Sektorengrenzen des Nördlichen Seewegs. Die Transitgebühr begleichen die Passagiere mit dem Reisepreis.

Die touristische Nordostpassage ist allerdings nur der jüngste von vielen Wegen durchs Nördliche Eismeer, das kleinste der Weltmeere. Die Suche nach einer Abkürzung zwischen Atlantik und Pazifik, an die noch jeder Reiseveranstalter erinnert, ist zwar deutlich älter, aber eine ökonomische Bedeutung hat der Traum bis in die Gegenwart nicht erhalten. Nur 64 der insgesamt 2905 im Jahr 2020 registrierten zivilen Schiffsbewegungen auf dem Nördlichen Seeweg waren Transitfahrten. Das waren deutlich mehr als die sechs Durchquerungen der Nordwestpassage, doch den Suezkanal passierten im selben Jahr 18 829 Schiffe.

Ökonomisch wichtiger ist das Nordpolarmeer dagegen spätestens seit der Sowjetzeit für den Abtransport von Rohstoffen aus und die Versorgung von Sibirien. Besondere Bedeutung besitzt im 21. Jahrhundert der Export von fossilen Rohstoffen über die Seeroute nach Westeuropa und Ostasien. Kreuzfahrtschiffe, die pittoresken und nicht den schnellstmöglichen Kursen folgen, begegnen den Flüssigerdgas-Tankern und Schwerguttransportern nur selten. Auch nicht den Kriegs- oder Forschungsschiffen, die den Arktischen Ozean ebenfalls schon länger befahren, wenn auch in der Regel nicht auf seiner ganzen Länge durchqueren. Während vor Spitzbergen Kreuzfahrtdampfer schon die Mehrheit der Schiffe bilden, stellen sie auf der Nordostpassage noch immer eine seltene Ausnahmeerscheinung dar.

Das Seegebiet der Nordostpassage ist zwar eine vom Massentourismus noch weitgehend unberührte Weltregion – aber unberührt eben bislang nur vom Massentourismus. Noch hat kein Schiff auf Nordostkreuzfahrt einen Eisbären getötet oder einen Ölfilm ins Treibeis gelegt – doch seit einem halben Jahrtausend haben Menschen den Seeweg durchs sibirische Polarmeer genutzt, um Güter, Waffen und Baumaterial, Informationen oder andere Menschen zu transportieren. Sogar ein schwimmendes Atomkraftwerk wurde im Sommer 2019 aus Sankt Petersburg nach Pewek am Ostufer der Ostsibirischen See geschleppt. All diese Fahrten haben ihre je eigenen Spuren hinterlassen – in den Meeren, an den Stränden und auf den Inseln, und nicht zuletzt in der Lebensweise der menschlichen und tierischen Bewohner. Einige Spuren sind unscheinbar wie das Winterlager von Barents auf Nowaja Semlja oder Polarfuchsfallen auf sibirischen Inseln, andere nicht zu übersehen wie die neuen riesenhaften Flüssiggasterminals auf der Jamal-Halbinsel oder feuerrote Forschungsstationen auf Eisschollen. Wieder andere sind unsichtbar wie die Atom-U-Boote von Russlands Nordflotte oder in der Karasee verklappter Sondermüll aus der Sowjetzeit. Dieses Buch fügt die Spuren aus fünf Jahrhunderten und fünf Meeren zu einem Panorama zusammen und erklärt, worauf sie verweisen.

2

Handel und Hyperspace

Die Warsina an der Nordküste der Kola-Halbinsel, wo sich Atlantik und Arktischer Ozean vermischen und Skandinavien zu Nordrussland wird, ist seit Jahrhunderten für ihren außerordentlichen Lachsreichtum bekannt. Zu Beginn der Fangsaison im Mai 1554 sichteten dort russische Fischer zwei fremdartige Schiffe. Die Galeonen gehörten zu einer Polarexpedition von Englands erster Aktiengesellschaft, den Londoner »Merchant Adventurers«; das Kommando führte Kapitän Hugh Willoughby, eines der Gründungsmitglieder. Er war im Sommer des Vorjahrs als erster Seefahrer überhaupt aufgebrochen, um jenseits des Nordkaps eine Handelsroute nach China zu finden. Die Engländer kreuzten durch die ihnen noch unbekannte Barentssee und entdeckten schließlich im September 1553, rechtzeitig zum Wintereinbruch, einen geschützten Liegeplatz in einer Flussmündung. Willoughby ahnte nicht, dass er sich nur noch eine Tagesreise vom ostnorwegischen Vardø entfernt befand, auf seiner Karte der letzte Hafen vor China. Hier hoffte er das dritte Schiff seiner Flottille wieder zu treffen, zu dem er in einem Sturm den Sichtkontakt verloren hatte. im Frühling 1554 sollte die Suche nach der Nordostpassage gemeinsam weitergehen. Doch noch dümpelten die Bona Esperanza und die Bona Confidentia in der Warsina vor Anker. Kleine Eisschollen umspielten die Schiffsrümpfe.

Niemals zuvor hatten die Lachsjäger vor der Kola-Halbinsel solche großen Segelschiffe gesehen; sie wagten sich schließlich trotzdem an Bord. Ein Schiff war menschenleer, auf dem zweiten erwartete sie eine gespenstische Szene. Die Besatzungen beider Schiffe einschließlich der Schiffshunde saßen oder lagen zu Eis erstarrt unter Deck. »Wie Statuen«, berichtete später der venezianische Botschafter aus England, seien die siebzig Männer in den alltäglichsten Posen erfroren: »beim Schreiben, den Stift noch in der Hand«, oder beim Essen »mit dem Löffel im Mund«. Und alle starben zur selben Zeit.2

Die üblichen Gefahren einer arktischen Überwinterung, mit Ausnahme der Eisbären, sind als Erklärung für den Tod der englischen Seeleute herangezogen worden: Skorbut, Hunger, Frost, Epidemien. Am wahrscheinlichsten gilt heute, dass geruchloses Kohlenmonoxid aus dem Schiffsofen entwich und die Männer in dem gegen die Kälte abgedichteten Unterdeck erstickte, bevor die Feuerung erlosch und ihre Körper gefroren.

Die Nachricht von den im Eis konservierten fremden Männern schickten die Fischer, zusammen mit Willoughbys Logbuch, ins ferne Moskau. Dort hatte sich im letzten Jahr eine andere Sensation ereignet, die half, die Herkunft der toten Männer von der Warsina zu enträtseln: Zum ersten Mal war ein englischer Kaufmann über das Weiße Meer und die Nördliche Düna in die russische Hauptstadt gereist. Es handelte sich um niemand anderen als den Kommandanten von Willoughbys drittem Schiff, seinen Chefnavigator Richard Chancellor.

Die Engländer beanspruchten mit Erfolg die beiden Totenschiffe mitsamt den geladenen Wollwaren. Chancellor machte darüber hinaus im Moskauer Kreml mit Zar Iwan IV., dem »Schrecklichen«, das Geschäft seines Lebens. Die Londoner »Abenteurer-Händler« erhielten ein Monopol auf den zukünftigen Weißmeerhandel zwischen England und Russland – und Zollfreiheit noch dazu. Prompt änderte die Aktiengesellschaft ihren Namen in »Muscovy Company«. Auch »Moskowien« war außerordentlich an einer direkten Geschäftsbeziehung interessiert. Der lästige Zoll im Øresund und der Zwischenhandel über die baltischen Küstenhäfen konnten so umgangen werden. Das wog die Gefahren auf der längeren und gefährlicheren Strecke ums Nordkap auf. Ein regelrechter Boom auf der neuen Handelsroute setzte nach 1581 ein, als Russland seinen einzigen Ostseehafen, das erst 1558 eroberte Narwa, an Schweden abtreten musste. Mit Archangelsk entstand 1584 am Weißen Meer der erste Fernhandelshafen des Moskauer Reichs, wie Russland damals genannt wurde. In Archangelsk wechselten fortan englische Tuche und Waffen ihre Besitzer und ebenso Flachs, Hanf, Teer und Pech aus Russlands Norden für Londons Flotte. Nicht zu vergessen die einzigartigen Zobel- und Schwarzfuchsfelle aus Sibirien. Sie wurden in Westeuropa zu Mondpreisen gehandelt.

Chancellor selbst sollte freilich von diesen sich überaus vorteilhaft entwickelnden Geschäften nichts mehr mit- oder abbekommen. Er ertrank im November 1556 auf dem Heimweg von seiner zweiten Moskaureise, als seine Edward Bonaventure vor den Felsen Schottlands zerschellte. Mit an Bord war Osip Nepeja, der als erster Botschafter des Kremls am Hof in London fungieren sollte und sich an Land retten konnte.

So endete die erste Suche nach der Nordostpassage, sowohl gemessen an ihren Zielen als auch für die meisten Teilnehmer, mit einem Misserfolg. Doch der war aufsehenerregend genug, dass der venezianische Botschafter in London darüber die Herren der Dogenrepublik informierte. Venedig, die scheinbar perfekt zwischen West und Ost gelegene Handelsgroßmacht des Mittelalters, konnte wie England nach der »Entdeckung« der Neuen Welt nur indirekt vom neuen transozeanischen Handel mit Südamerika profitieren. Spanien und Portugal hatten im Südatlantik ein Monopol errichtet – und ihre mächtigen Flotten blockierten die einzig bekannten Schifffahrtsrouten nach Asien um die Südspitzen von Amerika und Afrika. Schon die Vorstellung, dieses Monopol auf der Nordhalbkugel umfahren zu können, musste Fernkaufleute elektrisieren. Die Suche erfolgte entweder westwärts, entlang der Küste des heutigen Kanadas – Sebastian Cabot, ein gebürtiger Venezianer im Dienste des englischen Königs, wagte 1508 den ersten Versuch –, oder ostwärts, wie es derselbe Cabot ein halbes Jahrhundert später als ein Mitbegründer der Londoner »Merchant Adventurers« vorschlug.

Wie Cabot stammte auch die Idee einer Nordostpassage vermutlich aus Italien. Der Erste, der sie dort entwickelte, war der Arzt und Geschichtsschreiber Paolo Giovio, und zwar 1525 in dem ersten europäischen Buch über das Moskauer Reich überhaupt.3 Giovio hatte persönlich von Moskaus Gesandtem am päpstlichen Hof, Dmitri Gerasimow, erfahren, dass nördlich von Russland ein großes, offenes Meer liege, das bis nach China reiche. Überquert habe es indes noch niemand. Dass es diese maritime Verbindung ins Reich der Mitte gab, war eine unwiderstehliche Hypothese, die antike Vorstellungen eines weltumfließenden Ozeans zu bestätigen schien. In diesem Weltbild des Ptolemäus kam Amerika freilich nicht vor. Geografen stritten bis ins frühe 19. Jahrhundert darüber, ob Asien wirklich komplett von der Neuen Welt getrennt sei oder ob die beiden Kontinente nicht doch über eine Landbrücke im hohen Norden verbunden seien. Falls Letzteres zuträfe, würde ein Schiff über die Nordostpassage zu seinem Ausgangsort zurücksegeln, ohne Indien erreicht zu haben. Sofern es nicht vorher im Eis verschwand oder umkehren musste. Man überließ den Seefahrern die lebensgefährliche Aufgabe, die Hypothese vor Ort zu überprüfen.

In der zweiten Hälfte des 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts bemühten sich über ein Dutzend Kapitäne, die Nordostpassage zu finden. Neben der englischen Muscovy Company stiegen bald auch niederländische und skandinavische Kaufleute in die Suche mit ein. Keine dieser Expeditionen erreichte ihr Ziel. Doch Gier machte blind. Die Aussicht auf fantastische Gewinne wirkte stärker als die Erfahrung der Misserfolge. Daneben sprachen aber vier Grundannahmen für eine Fortsetzung der Suche.

Erstens lauerten auf der Route durch den Südatlantik nicht nur spanische und portugiesische Kriegsschiffe, sondern auch Gelbfieber und Piraten. Zweitens suggerierten die klimatischen Verhältnisse in der skandinavischen und südgrönländischen Arktis, dass eine Fahrt durchs Eismeer machbar sei. Wie es östlich von Nowaja Semlja aussah, wo der mildernde Einfluss des Golfstroms fehlte, konnte sich in Westeuropa niemand vorstellen. Drittens unterschätzten die frühneuzeitlichen Geografen die Ausdehnung Asiens gewaltig; auf ihren Karten lag Nowaja Semlja auf halber Strecke nach China; der Pazifik schien in ein paar Tagen erreichbar.4