8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Charles Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Notfallbesuch eines Arztes im Gefängnis, im Luxushotel, im Bordell und in den unterschiedlichsten Wohnungen der Stadt. Alle, die besucht werden, sind krank, sonst hätten sie keinen Arzt gerufen. Sie alle haben aber auch ihre eigene Geschichte. Bei einer Abschiedsfeier verliert ein Mann die Kontrolle. Prostituierte diskutieren über Gesetzeslücken. Eltern verstecken sich vor dem eigenen Sohn in der Garage. Die alte Dame wird von ihrem verheirateten Liebhaber versetzt und findet einen Ausweg. Hinter der biederen Hausfrau verbirgt sich eine Künstlerin. Die Situationen, in die der Autor hineingerät, sind so faszinierend, so tragisch, so berührend, dass er sie aufschreiben musste.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Manfred Schulz

Notfälle

Begegnungen eines Arztes im Einsatz

Schulz, Manfred: Notfälle. Begegnungen eines Arztes im Einsatz

1. Auflage 2020

ISBN: 978-3-948486-07-5

Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

ePub-eBook: ISBN 978-3-948486-09-9

Lektorat: Thomas PregelKorrektorat: Charlotte Decher

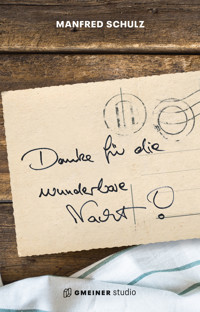

Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Charles Verlag

Umschlagmotiv: designed by freepik.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der Charles Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG:

www.verlags-wg.de

_______________________________

© Charles Verlag, Hamburg 2020

Alle Rechte vorbehalten.

www.charlesverlag.de/

Gedruckt in Deutschland

Inhalt

„Vorbemerkung“

„Großzügigkeit“

„Der Bankbeamte“

„Dir werde ich es zeigen“

„Kunst“

„Ferien“

„Ausweglos“

„Ein Teppich“

„In einer anderen Welt“

„Mutterliebe“

„Geständnis“

„Unsterblich verliebt“

„Das Baby hat Durst“

„Nudibett“

„Partydroge“

„Sie ist eine Frau“

„Ein ganzes Leben“

„Ein fremder Mann“

„Der Lebensgefährte“

„Abschiedsfeier“

„Ein Paar“

„Lebenstraum“

„Frankfurt nachts um halb eins“

„Temperament“

„Doppelte Einsicht“

„Schuldunfähig“

„Überforderung“

„Trauer“

„Frühstücksei“

„Traumreise“

„Warum ist es am Rhein so schön“

„Sammler“

„Jahreswechsel“

„Entmündigung“

„Familie“

„Vergebliche Liebesmüh“

„Zwei wichtige Fragen“

„Bis dass der Tod uns scheidet“

„Hoffnungslosigkeit“

„Polizeieinsatz“

„Überraschung“

„Widerstand“

„Gesetzeslücke“

„Danke“

Vorbemerkung

Einer meiner Dozenten an der Film- und Fernsehakademie in Berlin war Istvan Szabo, der für »Mephisto« den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen hatte. Er hat mir davon abgeraten, Regie zu machen. Er sei das schwarze Schaf in seiner Familie. Alle Geschwister seien Ärzte, nur er müsse mit dem merkwürdigen Beruf des Regisseurs zurechtkommen. Ärzten würde bei der Regie oft das Soziale dazwischenkommen. Das gehe bei Regisseuren oder Dirigenten nicht.

Für das Studium an der Filmakademie hatte ich meine Stelle als Assistenzarzt in einer großen chirurgischen Klinik gekündigt. Szabo gab mir den Ratschlag: »Verlegen Sie sich doch lieber aufs Schreiben. Das können die Mediziner.«

Das ist über dreißig Jahre her. Jetzt habe ich Zeit und Lust.

Um mein Studium an der Filmakademie in Berlin finanzieren zu können, hatte ich damals angefangen, im ärztlichen Bereitschaftsdienst zu arbeiten. Arzt war ich ja schon.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, die ambulante Versorgung auch außerhalb der Praxiszeiten sicherzustellen, also nachts und am Wochenende. Da dieser Dienst nicht beliebt ist, werden immer Ärzte gesucht, die das in Vertretung der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in den Praxen übernehmen.

Eigentlich ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für die Patienten zuständig, die nach einer Behandlung zu Hause verbleiben können. Wir werden aber auch manchmal zu Patienten gerufen, die unbedingt im Krankenhaus versorgt werden müssen. Der Bereitschaftsdienst Frankfurt konnte dazu früher im Einsatzwagen mit Sondersignal zu Hausbesuchen fahren, wenn das medizinisch notwendig erschien. Am Wochenende fuhren wir mit unseren eigenen Autos die Besuche.

Diese Arbeit fand ich dann so faszinierend, dass ich dort hängengeblieben bin. Vielleicht verstehen Sie nach der Lektüre dieses Buches warum.

Wegen der ärztlichen Schweigepflicht habe ich natürlich keine Klarnamen verwendet und Identifikationsmerkmale kaschiert, aber der Tatsachencharakter der Begebenheiten ist in allen Erzählungen unverändert erhalten geblieben.

Großzügigkeit

Als wir durch die Eingangshalle des exklusiven Frankfurter Hotels nach draußen gingen, trug sie einen seidenen, weißen Morgenmantel über ihrer Unterwäsche. Sie hatte sich bei mir eingehakt und winkte mit dem Blumenstrauß, den sie in der anderen Hand hielt, dem Personal an der Rezeption zu. Ihre hohen Schuhe klackerten auf dem prächtigen Marmorboden der Halle. Ihr Gang war aufrecht und ihr Kopf erhoben.

»Ich bin bald wieder da«, rief sie laut.

Der Auftritt ließ die anderen Gäste im Foyer verstummen, sie zog alle Blicke auf sich. Sie lachte, genoss ihre Wirkung und fing an zu singen. Sie hatte eine schöne Stimme.

Erst am Mittag war sie angereist, hatte seitdem ihre Zeit auf dem Zimmer verbracht, Blumen und Champagner bestellt und großzügig Trinkgelder gegeben. Die Geldscheine, die sie an Zimmermädchen, Etagenkellner und den Floristen verteilte, bewahrte sie in der Hotelbibel auf. Sie hatte die Scheine so zwischen die Seiten gesteckt, dass sie einige wenige Zentimeter hervorlugten und sie sie einzeln mit zwei spitzen Fingern herausziehen konnte, um sie dem Personal zu reichen, ohne es dabei anzusehen. Das Personal störte sich nicht daran. Im Gegenteil waren alle sogar häufiger ins Zimmer gekommen, als es nötig gewesen wäre, denn auch die Frage, ob alles in Ordnung sei, wurde fürstlich honoriert.

Aus der Schweiz hatte sich der Ehemann nur eine Stunde nach der Ankunft seiner Frau an der Rezeption telefonisch gemeldet und darum gebeten, den Geldbetrag, den sich die Frau von Zürich aus ans Hotel hatte überweisen lassen, nicht auszuzahlen. Er war von der Bank informiert worden, dass vom gemeinsamen Konto ein höherer Betrag abgehoben worden sei. Aber das Geld sei natürlich bereits angewiesen. Das Hotel erklärte, das Geld vielleicht eine Zeitlang zurückhalten zu können. Sie würden behaupten, dass es noch nicht angekommen sei. Aber sie könnten das nur um wenige Stunden verzögern. Sie hätten keine Handhabe, seiner Gattin das Geld vorzuenthalten.

So kam der ärztliche Bereitschaftsdienst ins Spiel.

Bei meiner Ankunft saß sie seitlich an einem Esstisch in der Mitte ihres Zimmers, während vor ihr eine Kosmetikerin auf dem Boden kniete, die ihr die Fußnägel lackierte. Dunkelrot. Sie hatte ein weißes Handtuch untergelegt, um den wertvollen Perserteppich zu schützen. Die Heilige Schrift lag in Griffweite vor ihr auf dem Tisch.

Die Hotelangestellte von der Rezeption, die mich hochbegleitet hatte, wurde für diese Dienstleistung von ihr ebenso entlohnt wie alle anderen.

Die großzügige Dame bot mir lächelnd einen Platz ihr gegenüber an. Sie schwärmte von dem üppigen herbstlichen Blumenstrauß, den sie sich hatte kommen lassen, bot mir ein Glas Champagner an und erzählte von der Reise von Zürich nach Frankfurt, zu der sie sich erst heute Morgen durchgerungen hatte.

»Ich war schon oft in Frankfurt. Mit meinem Mann. Der hat hier viel zu tun. Geschäfte.« Sie lachte laut und wiederholte: »Geschäfte.« Dann sah sie mich freundlich an und fragte: »Und was machen Sie hier in Frankfurt?«

»Ich bin Arzt.«

»Ach, das ist interessant. Wohnen Sie auch hier im Hotel?«

»Nein, ich bin dienstlich hier. Ihr Mann macht sich Sorgen und hat uns gebeten, einen Besuch bei Ihnen zu machen.«

»Warum macht er sich Sorgen?« Sie überlegte kurz und fügte hinzu: »Das ist völlig unnötig. Hat er meinen Brief nicht gefunden? Ich habe ihm doch alles aufgeschrieben.« Sie schaute auf ihre Uhr und fand die Erklärung: »Natürlich! Er kann noch gar nicht zu Hause sein. Vor 19.00 Uhr kommt er nie nach Hause. Dann kann er meinen Brief noch gar nicht gelesen haben.« Sie überlegte wieder. »Aber woher weiß er dann, dass ich in Frankfurt bin?« Wieder sah sie mich an, genauer diesmal, und fragte: »Wer sind Sie wirklich?«

Ich zeigte ihr meinen Arztausweis, den sie zwar in die Hand nahm, mir aber ungelesen wieder zurückgab. Ich versuchte, das Gespräch auf unverfängliche Themen zu lenken. Ich fragte, was sie in Frankfurt vorhabe, wie lange sie bleiben wolle und wie ihr das Zimmer gefalle. Sie hatte ihre Skepsis mir gegenüber schnell überwunden und erzählte, dass sie eine Freundin in Frankfurt habe, die sie anrufen wolle, um mit ihr etwas zu unternehmen.

Behutsam versuchte ich in den nächsten Minuten, das Gespräch wieder auf den eigentlichen Grund meines Besuches zu lenken. Ich entschloss mich nach einer längeren Einleitung zu dem Satz: »Ihr Mann bittet Sie, hier in Frankfurt einen Psychiater aufzusuchen.«

Sie strahlte und wollte wissen, ob er tatsächlich diese Worte gewählt hatte. »Er bittet mich, hat er gesagt«, freute sie sich über meine Bestätigung.

»Gehen wir«, sagte sie und bat die Dame von der Rezeption, uns ein Taxi zu rufen. Für die Kosmetikerin musste sie noch einmal zur Bibel greifen, dann war sie aufbruchsbereit.

Ich fragte, ob sie sich nicht etwas anziehen wolle, weil sie nur in ihrer Unterwäsche am Tisch gesessen hatte.

»Natürlich«, lachte sie, schlüpfte in einen weißen Morgenmantel und in ihre Pumps. In der Tür kehrte sie noch einmal um, um den großen Blumenstrauß aus der Vase zu nehmen.

So fuhren wir alle gemeinsam im Fahrstuhl nach unten.

Der Mann hätte am Telefon aufrichtig besorgt geklungen, hatte mir die Hotelangestellte von der Rezeption vorhin im Fahrstuhl erzählt, als wir auf dem Weg zu der großzügigen Dame waren. Er kannte das Krankheitsbild seiner Frau, jetzt aber war er besorgt wegen der Summe, die in dem Anruf von der Bank genannt worden war. Es ging um 900.000 Schweizer Franken.

Der Bankbeamte

Er wohnte im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt in einer kleinen Mansarde. Die Haustür hatte trotz des kalten Regens aufgestanden, weil gerade wegen eines Umzugs Möbelpacker ständig ein und aus gingen. Oben brauchte ich ebenfalls nicht zu klingeln, die Tür stand offen, und der Holzkeil zwischen Boden und Tür sprach dafür, dass das so sein sollte. Trotz des Dämmerlichts konnte man erkennen, dass der Patient die letzten Jahre keine Kraft mehr gehabt hatte, sich um sein Zuhause zu kümmern. Es roch streng in der kleinen Kammer. Von der Decke hing eine Glühlampe ohne Lampenschirm, die nur spärliches Licht verbreitete, und das schräge Dachlukenfenster, auf das der Novemberregen prasselte, war von Taubendreck verschmutzt. Es war düster in der Wohnung.

Der Anruf war von Dritten gekommen. Das ist immer unbefriedigend, weil unsere Einsatzzentrale in einem solchen Fall nicht wirklich weiß, was vorliegt. Ein Herr P. war wohl gestürzt und hatte Schmerzen.

Gegenüber der Tür an der Stirnseite stand ein Doppelstockbett. Als ich meinen Einsatzkoffer auf dem Boden abstellte, beeilte sich ein alter Mann aus dem unteren Bett aufzustehen.

»Es geht schon viel besser«, sagte er statt einer Begrüßung und stellte sich mit dem Rücken zu mir vor das Bett. Er hielt sich an der oberen Matratze fest, und ich konnte sehen, dass er das linke Bein im Knie etwas angewinkelt hielt, um es nicht zu belasten.

Neben dem Bett stand ein anderer, jüngerer Mann, der keine Anstalten machte, dem Alten zu helfen.

»Wir sind gut klargekommen, jawoll«, sagte der Patient und hüpfte auf dem gesunden Bein am Bett entlang, um zu beweisen, dass er auf dem Wege der Besserung war. Er hielt sich weiter an der Matratze des oberen Bettes fest und drehte beim Sprechen nur den Kopf zu mir.

»Warum haben Sie dann einen Arzt gerufen?«, wollte ich wissen.

Der Alte antwortete: »Es gibt da ein Problem, jawoll.«

»Aha«, sagte ich und wartete auf die Erklärung.

»Vor drei Wochen bin ich gestürzt. Hier im Zimmer. Ich konnte mich kaum bewegen. Hannes musste mir helfen, damit ich überhaupt bis ins Bett kam.«

Da der vierschrötige Kerl am Fußende bekräftigend nickte, vermutete ich, dass es sich bei ihm um Hannes handelte.

»Wo war denn der Hauptschmerz im Bein?«, fragte ich, immer noch in der Tür stehend.

»Ganz oben, an der Hüfte.«

Damit stand auch die Diagnose so gut wie fest, und ich wunderte mich, dass er es solange mit einer unbehandelten Schenkelhalsfraktur ausgehalten hatte.

»Die ersten Tage waren schrecklich, aber wir …«

»Warum haben Sie nicht damals einen Arzt gerufen?«, unterbrach ich ihn.

»Haben wir doch, jawoll«, beteuerte er. »Hannes hat angerufen, aber es ist keiner gekommen. Ich habe mir schon gedacht, dass keiner kommt.«

»Warum denn das?«

»Weil wir nie Hilfe kriegen«, nuschelte er. »Wir kriegen nichts geschenkt.«

Und Hannes sagte: »Stimmt.«

Ich hatte das Gefühl, dass diese Diskussion zu nichts führen würde, und beschloss, vorerst keine Zwischenfragen mehr zu stellen.

»Es ging ja auch irgendwie.«

»Na ja«, erwiderte Hannes.

»Nach einer Woche wurde es ein wenig besser«, erklärte der Alte. »Ich konnte mich dann im Bett schon mal etwas drehen. Aufstehen konnte ich natürlich nicht, jawoll.«

Mir dauerte das inzwischen alles etwas zu lange, deshalb fragte ich offen heraus: »Sie sprachen von einem Problem?«

»Jawoll«, sagte er und schaute dabei Hannes an.

Um nicht reden zu müssen, griff der sich eine Bierflasche von einem alten Schrankkoffer, der hochkant neben dem Bett stand, und nahm einen langen Schluck.

»Er bekommt meine Rente nicht«, klagte der alte Mann.

Ich verstand kein Wort, kehrte aber zu meinem Vorsatz zurück und schwieg abwartend.

»Unser Geld ist alle, und Hannes ist zur Bank. Die Rente müsste längst da sein. Aber sie haben ihm kein Geld gegeben.«

»Haben Sie ein gemeinsames Konto?«, wollte ich wissen.

»Nein. Das Konto gehört mir. Aber ich kann doch nicht dahin mit dem Bein. Ich habe Hannes geschickt. Jawoll.«

Jetzt verstand ich das eigentliche Problem des Patienten. Sein gebrochenes Bein machte ihm weniger Sorgen als der Umstand, dass sie kein Geld mehr zum Leben hatten.

Plötzlich fing Hannes an zu sprechen: »Ich habe denen alles erklärt, und auch dass der Karl nicht laufen kann und dass wir kein Geld mehr haben und dass wir einkaufen müssen. Und der in der Bank hat immer nur gesagt, da kann er nichts machen.«

Erschöpft hielt Hannes inne.

»Und deshalb haben Sie jetzt einen Arzt gerufen?«

»Nein, wir haben nicht angerufen«, meldete sich Herr P. wieder zu Wort.

»Der Bankbeamte hatte Mittagspause und ist plötzlich hier aufgetaucht«, erklärte Hannes und sah zu mir herüber.

»Er war eben da. Der Mann von der Bank, bei dem Hannes die Rente holen wollte«, bestätigte Herr P. »Er wollte gucken, ob das stimmt, was Hannes ihm erzählt hat. Er hat gesagt, dass er Sie anruft und dass ich ins Krankenhaus muss und dass er das mit der Rente regeln will.«

Der Bankbeamte hatte recht, und so wurde es gemacht.

Dir werde ich es zeigen

Lothar war heute erst spät in die Kneipe »Zum Frankfurter Eck« gekommen. Hier wird mehr getrunken als gegessen, aber es gibt auch Soleier, Frikadellen und Schmalzbrot. Es war voll, und er stellte sich an die Theke. Christine hieß die Kellnerin. Dort an der Ecke musste sie immer wieder vorbei. Die Kasse stand auf einem Regalbrett an der Wand, auch die leeren Gläser wurden hier abgestellt.

Sie hatte ihn nicht beachtet.

»Zwei O-Saft, vier große Helle, einen Riesling und eine Frikadelle mit Brot.«

Sie hatte direkt neben ihm gestanden, als sie die Bestellung aufgab. Sie musste ihn gesehen haben.

Er wollte sie nicht ansprechen, nur anschauen. Helmut, der Wirt, stieß ihn über den Tresen hinweg an: »Was trinkst du, Lothar?« Er wollte nichts trinken. »Ein Pils?«, hakte Helmut nach, und Lothar nickte.

Er trank es schnell, und es blieb nicht bei dem einen. Sie würdigte ihn keines Blickes, obwohl sie fast im Minutentakt neben ihm auftauchte.

»Der Dieter hat genug. Sprich mal mit dem. Der will nicht nach Hause. Ich bring dem nichts mehr.«

Helmut nickte.

Lothar ergriff die Gelegenheit und hielt sie am Unterarm fest. Sie zischte: »Fass mich nicht an!«

»Ich habe noch den Schlüssel«, sagte er.

»Wirf ihn in den Briefkasten.«

»Ich habe ihn dabei.«

»Dann gib ihn her.«

Sie blieb vor ihm stehen und schaute ihn an. Er behielt die Hand mit dem Schlüssel in der Hosentasche. »Du, Christine, können wir nicht …«

»Ganz sicher können wir nicht«, erwiderte sie entschieden, und als sie sich umwandte, um weiter zu bedienen, schickte sie noch ein endgültiges »Verpiss dich!« hinterher.

Lothar zahlte beim Wirt. Er ging zur Tür, und Helmut raunte Christine zu: »War das jetzt nötig?«

»Halt du dich da raus«, fauchte sie zurück und ging weiter kassieren.

Er hatte sie betrogen. Nur einmal. Aber das war einmal zu viel. Wochenlang hatten sie geredet, bis sie nicht mehr reden konnten. Es hatte Tage gegeben, da schien es, als ob alles gut werden würde. Aber dann war es wieder da. Es zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie hasste ihn, so tief sie hassen konnte. Sie war damals schwanger von ihm gewesen. Sie hatte das Kind wegmachen lassen. Dafür hasste sie sich jeden Tag. Immer, wenn sie ihn sah, war es so, als wäre es gerade geschehen. Sie sah ihn mit der Anderen im Bett liegen, sie sah sie zusammen lachen und zusammen frühstücken. Sie sah sich auf dem Stuhl liegen, die Beine in der Luft, und alles krampfte sich in ihr zusammen, bis sie glaubte, schreien zu müssen.

Um 1.00 Uhr war der Letzte gegangen. Helmut machte noch die Kasse, und sie stellte für die Putzfrau die Stühle hoch. Um halb zwei schlossen sie die Tür, und er fragte draußen, ob er sie nach Hause bringen soll. »Vielleicht lauert er dir auf.«

Christine lachte. »Mit dem werde ich fertig, keine Sorge«, versicherte sie.

Sie wohnte ganz in der Nähe und fürchtete sich nie auf dem Heimweg. Es war eine helle Gegend. Selbst jetzt, mitten in der Nacht, waren Menschen unterwegs, und sie hatte es nicht weit.

Sie wohnte in einem schönen Altbau im zweiten Stock. Die Treppe war aus Holz und knarrte ein wenig. Wegen der Uhrzeit ging sie langsam die Treppe hoch und versuchte, keinen Lärm zu machen. Als sie die Wohnungstür öffnete und das Licht im Flur anmachte, sah sie zuerst nur seine Beine.

Er hing von der Decke.

Wir wurden für die Leichenschau gerufen.

Kunst

In der Musik würde man es vielleicht vigoroso, lebhaft, kraftvoll, nennen oder con bravura, mit Kühnheit. Einem fast abstrakten Gemälde kann man sich manchmal besser über musikalische Begriffe nähern. Vielleicht sollte man tempestoso sagen: stürmisch, ungestüm.

Ein großes Bild, der Hintergrund ist schmutzig weiß angelegt. An einigen Stellen kann man noch die Pinselstriche in der Farbe sehen. An anderen ist die Farbe erhaben über dem Untergrund. So flüchtig ist gearbeitet worden … Über die ganze Fläche des Bildes sind mit breitem Pinselstrich schwarze Balken und ein Halbkreis aufgetragen. In der Mitte des Bildes gibt es einige deutlich zartere, waagerecht angeordnete Linien in roter Farbe. Beim ersten Hinschauen hätte man sie fast übersehen. Es ist mit ungebremster Kühnheit gemalt worden. Es macht einen lebhaften Eindruck auf den Betrachter. Das Bild heißt »Herzflimmern«. Und das ist stürmisch und ungestüm.

Es lehnte an der Wand eines kleinen Zimmers in einer Wohnung im Süden Frankfurts, direkt am Main.

Der Patient hatte mir auf mein Klingeln selbst geöffnet und ließ mich vorgehen. Wir mussten durch die Küche hindurch, um in sein Zimmer zu gelangen. Eine Frau stand am Herd und kochte. Sie schaute rasch auf, als wir hineinkamen.

Die Küche war geräumig. In einer Ecke stand ein großer Esstisch vor einer Eckbank. Dies hier war nicht nur ein Arbeitsraum, sondern, wie auf dem Dorf oder in Altbauten auch, ein Aufenthaltsraum. Auf einem Küchenunterschrank in brauner Farbe stand eine kleine Statue aus gebogenem Draht neben einem großen Wäschestapel, der schon schrankfertig zusammengelegt war.