Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

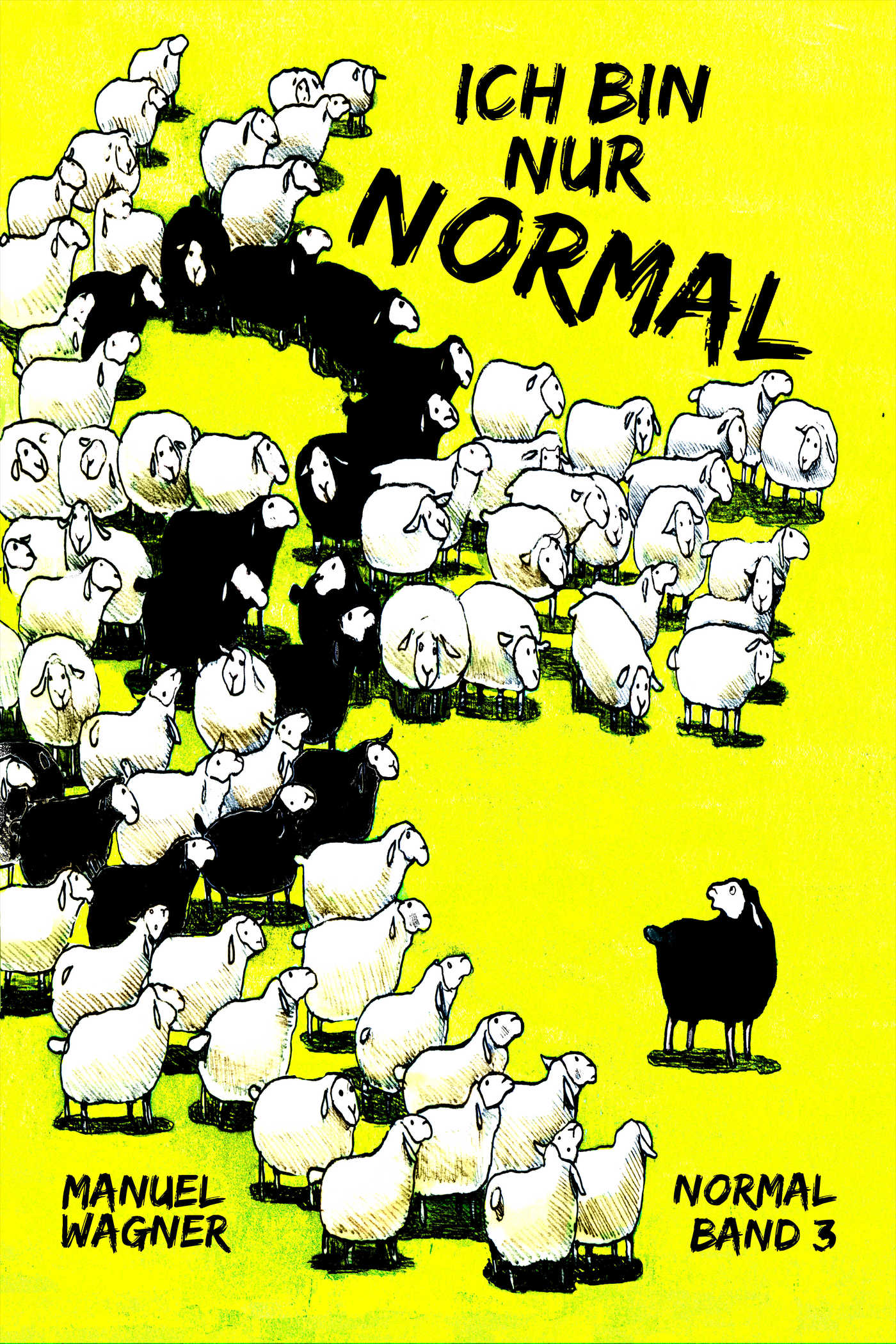

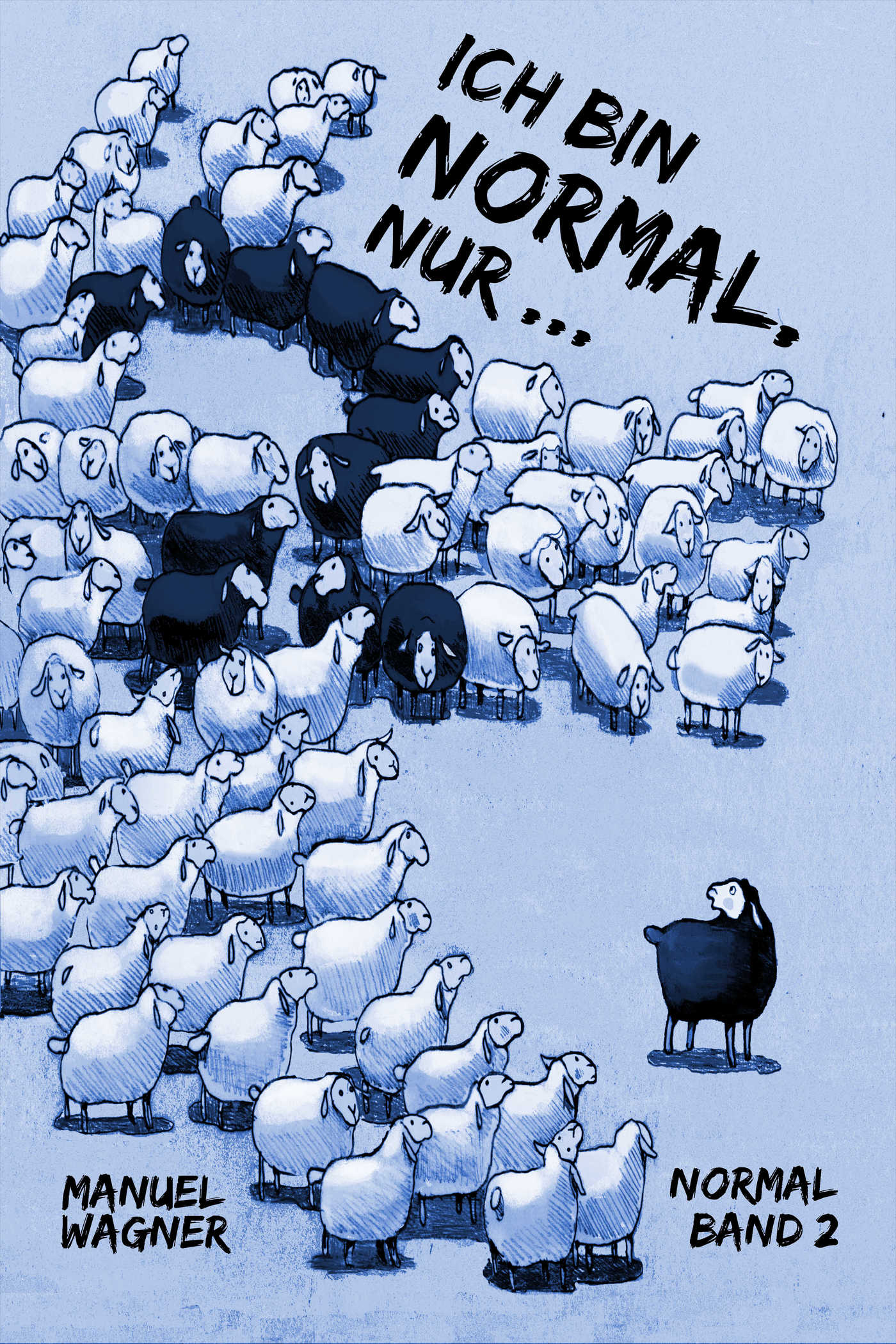

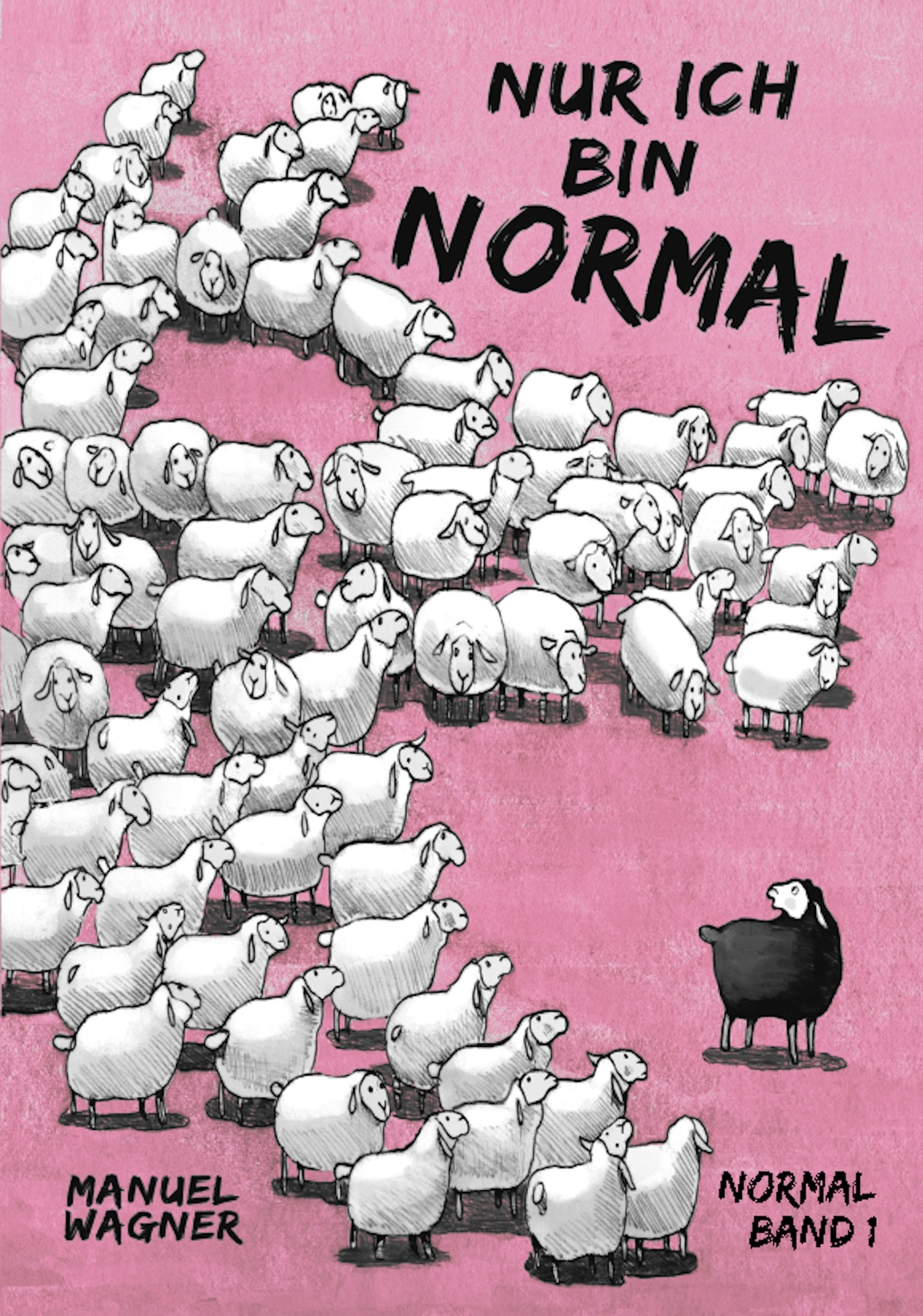

- Serie: Normal

- Sprache: Deutsch

Bei der Geburt fängt der Wahnsinn an: Seiner wohligen Einsamkeit entrissen, sieht sich der neue Mensch zahllosen Artgenossen ausgeliefert. Andere Menschen sind überall, und sie nerven. Dabei verhalten sie sich so berechenbar wie ein Kernkraftwerk, das zwischen zwei tektonischen Platten, von den Typen errichtet wurde, die uns Tschernobyl eingebrockt haben. So sieht es die Hauptfigur dieser Geschichte. Kein Wunder, dass sie uns aus ihrer Perspektive jede Menge skurrile Anekdoten zu erzählen hat. Der Malzwang im Kindergarten, die absurden Verhaltensweisen der Mitschüler auf der Klassenfahrt, die seltsamen Geschehnisse während einer Studentenparty und anderer Irrsinn lassen nicht nur das Ich in der Geschichte an der psychischen Gesundheit der Mehrheit zweifeln. Wie aber soll das Ich mit den Anderen umgehen? Warum fühlt es sich plötzlich doch zu jemandem hingezogen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manuel Wagner

Nur ich bin normal

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Einleitung - Auf einem anderen Planeten

Geburt

Nachgeburt

Burnout in der Kuschelecke

Kein Todesstern

Angebunden

Krieg: Kindlicher Mob

Eineiiger Zwilling

Beim Psychologen

Soziomanie - Mein Beitrag zum Wissen der Menschheit

Kopfschütteln

Los! Rede du Alien!

Warum sie grausam sind

Irre auf Klassenfahrt

Dunkle Hoffnung

Eine Sprache ist genug

Was nützt es?

Ein letzter Versuch

Das geht mir durch Mark(t) und Bein

Kaputte Straßen

Interview mit einer Sozialsüchtigen

Mörderfreuden

Dumm arbeitet gut

Uni

Joggen nur bei Regen

Komm Hündchen, komm!

Verrückte im Bus

In der Psychiatrie

Erfolg mit Hündchen

Markenterror

Schreib dich ins Nirwana

Schreibblockade

Comedy im Bioladen

Fußball

Partyschreck

Beißen Gefühle die Vernunft tot?

Auf dem Rummel

Urlaub auf meiner Insel

So nicht passiert

So passiert

Hündchens Arbeit

Sozial sein ist positiv?

An der Kasse

Hündchen will Welpen

Für Menschen mit Kinderwunsch: Die Zeugen der Kinder

Zitterpartie

Erste Therapiesitzung

Hündchen liest mich

Mein Erzfeind

Angst am Telefon

Auf der anderen Seite

Ausblick

Impressum neobooks

Vorwort

Leider wurde der Autor von seinem Protagonisten immer wieder unterbrochen, als er das Vorwort schrieb.

Autor: Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen sind übrigens rein zufällig.

Ich (Protagonist): »Das glaubst du doch selbst nicht.«

Autor: »Fachbegriffe werden vom Protagonisten teilweise neu erfunden und nicht gemäß der realen Definitionen verwendet. Soziophobie ist beispielsweise eine ernstzunehmende Erkrankung, die niemand auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es ist kaum vorstellbar, dass sich Betroffene damit wohlfühlen, und das soll an keiner Stelle verherrlicht dargestellt werden.«

Ich: »Was kann ich dafür, wenn selbst Mediziner Propaganda betreiben? Ich weigere mich, krank zu sein. Außerdem hab ich immer recht.«

Autor: »Ich distanziere mich von den Überzeugungen des Protagonisten.«

Ich:»Wie soll das gehen? Ich entspringe deinem Gehirn, du Idiot!«

Autor: »Es wird insgesamt drei Bücher mit dem Protagonisten geben.«

Ich: »Drei Bücher? Mit dir und mir? Das kann niemals gut gehen.«

Autor: »Lies den Vertrag! Drei Bücher.«

Einleitung - Auf einem anderen Planeten

Was wird mich wohl erwarten nach dieser langen Reise durch den weiten Weltraum? Die Mission über abertausende Lichtjahre war lang und strapaziös, aber nun ist es so weit. Ich trete in die Atmosphäre des Planeten ein. Als ich auf der Oberfläche ankomme, erinnert mich vieles an meinen Heimatplaneten.

Ich soll einen Aufsatz schreiben, denn das wird mir helfen, hat meine Klassenlehrerin gesagt. Ob sie mir wirklich helfen will oder mich einfach nur bestraft, weiß ich nicht so genau, denn oft kann ich die Intentionen der Menschen nur schwer erkennen. Was ich gemacht habe, war in ihren Augen falsch und obwohl ich spüre, dass ich zu weit gegangen bin, fühle ich mich dennoch im Recht. Mit den Anderen reden kann ich nicht. Dass was von den Anderen zurückkommt, wenn ich mit ihnen kommuniziere, zeigt mir, dass sie mich nicht verstehen.

Intelligentes Leben haben wir hier diagnostiziert. Ich steige aus und niemand scheint mich zu erwarten, wie angenehm. Ich sehe die intelligenten Lebewesen und traue meinen Augen nicht. Sie scheinen so zu sein wie ich ... optisch zumindest sind sie mit meiner Spezies identisch. Nun bin ich schon einige Tage hier. Meine ins Gehirn transplantierte Übersetzungsautomatik kommt eigentlich gut mit der in diesem Land üblichen Sprache zurecht. Für beinahe jedes ihrer Worte gibt es mindestens eine Entsprechung in meiner Sprache. Doch ein Problem habe ich: Ich kann mich trotzdem kaum mit ihnen verständigen. Ich spreche sie an und sie sprechen mich an. Die Worte sind klar verständlich. Dennoch ist mir und ihnen das gleiche Unverständnis ins Gesicht geschrieben.

Für meine ausgesprochenen Wahrheiten sind andere Menschen und insbesondere meine Mitschüler nicht empfänglich. Schreiben fällt mir leichter, denn dabei kann ich mir die Realität so erschaffen, wie sie sein soll. In sofern ist es keine Strafe, dass ich schreiben muss. Die Worte fließen aus mir heraus wie heiße brodelnde Lava aus einem Vulkan. Mit Lava können Menschen nicht viel anfangen. Mit mir auch nicht.

Das Bezugssystem der Erdenmenschen, ihre Gedanken und ihre Handlungen sind für meine fortschrittliche Rasse kaum nachvollziehbar. Die Wesen hier sind in seltsamer Weise aufeinander fixiert. Ständig ahmen sie einander nach, so als wollten sie bloß Abbilder von einander sein. Ich frage mich die ganze Zeit, ob zumindest ein authentischer Mensch existiert. Bisher ist mir nämlich noch kein echter, unabhängiger Mensch begegnet. Es kommt mir vor, als litten sie alle an einer Krankheit, die es bei uns auch gibt. Eine Krankheit, welche die Möglichkeit sinnstiftender Kommunikation stark einschränkt, weil die Gedanken der Patienten stets um die anderen Wesen kreisen. Den Kranken fehlt die eigene Persönlichkeit. Sie sind ichlos.

Ich frage mich, ob die anderen mein fantasievolles Gleichnis als Beleidigung oder als konstruktive Kritik auffassen werden. Die Wahrheit mag wehtun, aber der Schmerz kann heilende Wirkung haben. Allerdings besteht die Gefahr, dass sie versuchen werden ihren Schmerz auf mich zu übertragen, indem sie mir körperlichen Schaden zufügen. Egal, ich schreibe trotzdem weiter.

Offensichtlich hat sich die psychosoziale Erkrankung zu einer Pandemie ausgeweitet. Muss ich meine Mission zu einem humanitären Einsatz umfunktionieren? Dafür bin ich nicht ausgebildet. Ich muss einfach versuchen klarzukommen.

Mir gefällt der letzte Gedanke, denn jetzt kann ich so tun, als würde ich meinen Mitmenschen entgegenkommen.

Vielleicht kann ich trotz der massiven Kommunikationsprobleme etwas über die Wesen herausfinden. So unerträglich es auch sein mag, ich muss versuchen, die Menschen dann und wann zu imitieren, um an Informationen zu kommen. Das nächste Problem ist, dass ich von meiner Reise nichts mehr weiß. Wer hat mich hierher geschickt? Für wen oder was fertige ich den Bericht an? Egal, ich mache es mir zur Aufgabe festzustellen, ob es sich für uns Aliens lohnt, mit der menschlichen Rasse intergalaktische Beziehungen aufzunehmen. Doch einige Fragen bleiben: Wann holt ihr mich wieder ab? Führt unsere fortschrittliche Lebensweise als Einzelwesen womöglich dazu, dass man einander einfach vergisst? Haben sie mich so vergessen, wie ich sie vergessen habe? Ich kann nur hoffen, dass mich jemand oder etwas von diesem Planeten zurückholt. Ich werde der Pandemie vielleicht nicht ewig widerstehen. Womöglich ist es ein Parasit, der das Gehirn befällt. Es besteht die Gefahr, dass ich mich anstecke. Dann würde mein Leben so leer und bedeutungslos werden, wie das dieser Sozialsüchtigen hier.

Was für herrliche Gedanken. Ich muss nicht zu ihnen gehören und ich brauche mich nicht anzupassen. Ich bin ein Außerirdischer, der sich an seine Zeit vor dem Leben auf der Erde nicht mehr erinnern kann. Dafür gibt es jede Menge Beweise, aber wie gehe ich mit meinen scheinbar menschlichen Erinnerungen um. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an meine Geburt, und zwar leider hier auf der Erde.

Geburt

Ich kann mich noch ganz genau an mein Erscheinen auf dem Planeten erinnern:

Es ist angenehm, sich einzig zu fühlen. Fast alles was existiert, bin ich, ich allein und ein unerklärlicher aber wohltuender Geräuschmix bestehend aus Geblubber und dumpfen Klängen, die von außerhalb meines Reichs zu kommen scheinen. Da mein kleines warmes Reich das Einzige ist, was für mich existiert, glaube ich nicht, dass es außerhalb eine Welt voller anderer Wesen gibt. So kann es immer bleiben, denke ich.

Plötzlich beginnt eine traumatische Odyssee. Natürlich ist mir aufgefallen, dass mein Reich im Laufe der Zeit geschrumpft ist, aber ich finde das nicht so schlimm. Immerhin ist meine Welt dadurch übersichtlich und kontrollierbar. Doch mit dem was nun geschieht, kann ich wegen meines eingeschränkten Wissens nicht rechnen. In einem beispiellosen Gewaltakt quetscht man mich aus meiner warmen Höhle. Ich werde meiner Ländereien beraubt. Ich werde vertrieben. Um mich herum ist es plötzlich kalt und unbehaglich. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass ich vor Kälte zittere, sind da auch noch Wesen, die so wie ich zu sein scheinen, nur viel größer.

»Lasst mich doch in Ruhe!«, schreie ich, aber sie verstehen mich nicht.

Werden mich die Riesen fressen oder was sonst werden sie von mir wollen? Denke ich voller Angst. Wollen die etwa hierbleiben? Ich will wieder alleine sein. Ich habe diese Wesen nicht hergebeten. Also schreie ich weiter, so laut ich kann. Würde ich die Institution der Polizei bereits kennen, würde ich »Hilfe! Nötigung! Polizei! Polizei! Polizei!« schreien. Mit der neuen eiskalten und scheinbar grenzenlosen Umgebung kann ich vielleicht noch leben, aber mit diesen aufdringlichen Ungeheuern? Man hätte mich wenigstens fragen können: Wollen sie allein und in Frieden sterben oder in eine Welt voller Monster geworfen werden? Aber ich durfte nicht entscheiden und wurde zu Letzterem genötigt. Auch wenn ich noch nicht weit sehen kann, ist es schockierend alsbald zu bemerken, dass die Wesen im Kreißsaal nicht die einzigen neuen Wesen sind. Da ich im Moment noch keinen Begriff von Zahlen habe, ist die Anzahl der Menschenwesen eigentlich halb so wild, denn den Unterschied zwischen einem Menschen und vielen Menschen kapiere ich noch nicht. Das ist für mich sicherlich gut, denn sonst würde man mich bestimmt als Schreibaby bezeichnen müssen.

So ist das also bei der Geburt. Man wird vom König eines kleinen, heimeligen Reiches zu einem beliebigen Massenwesen degradiert und hat keinerlei Selbstbestimmung mehr. Soll man dafür etwa dankbar sein? Wie krank! Alleinsein ist alles was ich will. Ich werde mir schon bald meine Freiräume suchen müssen, denn sonst werde ich sozialisiert und das würde mich dumm und engstirnig werden lassen. Ich werde mitspielen, so lange ich muss, aber werde auch im Hinterkopf behalten, dass ich vorerst nur beobachte.

Im Übrigen fällt mir gerade ein, dass diese ganze Geburtsaktion sexuelle Nötigung war. Die Wesen waren angezogen und ich war nackt. Bei was für bizarren, perversen Monstern bin ich hier bloß gelandet? Gerechterweise hätten sie auch nackt sein müssen.

Nachgeburt

Im Gegensatz zum laut blubbernden Mutterleib hat meine neue Umgebung auch etwas Gutes, ich kann allein sein. Es ist still, wenn alle weg sind. Ich höre nur noch mich, mein Herz, meinen Atem, einfach wunderbar. Ich sehe um mich herum verschwommene Konturen einer offenbar riesigen Welt lebloser Dinge. Dinge die mich in Ruhe lassen, Dinge die ich anfassen und fallen lassen kann, wann ich es will. Ich komme mir plötzlich sehr mächtig vor. Wenn mir warm ist, schiebe ich die Decke weg. Wenn mir kalt ist, rolle ich mich zusammen.

Irritierend finde ich allerdings, was die Erwachsenen mit mir veranstalten. Sie fassen mich ständig an und spielen mir ziemlich übel mit. Sie können verschwinden, indem sie sich die Hände vors Gesicht halten. Sind sie dann weg, macht mich das glücklich. So sehr strahle ich sonst nie, aber schon nach wenigen Sekunden sehe ich die Hände nicht mehr, dafür sind die Menschen plötzlich wieder da. Ich gucke sie dann nur entsetzt an und fange an zu heulen. Deswegen hören sie bald damit auf. Sie wissen ja nicht, dass ich lache, wenn ich statt Menschen nur noch Hände sehe, weil sie dann immer verschwinden.

Leider kann ich ihnen nichts mitteilen. Meine Gedanken sind klar, aber ich bin hilflos. Die Hilflosigkeit liegt entweder an der neuen Umgebung oder der Grund sind die mir feindlich gesinnten Kreaturen, die sich um mich »kümmern«. Das klingt paradox, aber genau das ist doch, was die Sucht nach sozialen Bindungen fördert. Je mehr sich jemand um dich kümmert, je argloser wirst du. Du vertraust ihm jeden Tag mehr und bist ihm am Ende völlig ausgeliefert. Ein guter Bauer kümmert sich liebevoll und fürsorglich um seine Tiere. Jeden Tag kommt er mehrmals vorbei, füttert sie, macht sauber, versorgt kranke Tiere, verteilt vielleicht sogar Streicheleinheiten. Die Tiere sehen den Bauern und wissen »jetzt gibt es etwas Gutes«. Sie haben grenzenloses Vertrauen in ihren Bauern und das aus gutem Grund, denn er hat ihnen noch nie etwas getan. Dann kommt er eines Tages vorbei, nimmt ein Tier aus der Herde heraus und schlachtet es.

Mit diesem Wissen breiten sich gewisse Ängste in meinem Kopf aus. Vielleicht wird es nie so weit kommen, wie bei den Tieren der Bauern, aber Skepsis ist angebracht. Durch das Kümmern versuchen sie mich an sich und ihre gesellschaftlichen Vorstellungen zu ketten. Das könnte für mich sogar noch schlimmer enden als geschlachtet zu werden. Ich gewöhne mich möglicherweise an den sozial-manischen Unrat und werde so wie sie: Unfähig eigene Entscheidungen zu treffen, unfähig die Wahrheit zu erkennen nur weil ich ihnen gefallen muss, denn ohne sie bin ich hilflos. Also ist klar, wieso die Hilflosigkeit erzeugt und schamlos ausgenutzt wird. Ich weiß Bescheid und versuche alles, um nicht in die Falle zu tappen. Dabei muss ich mir einiges einfallen lassen.

Lange Zeit dachte ich, Nahrung kommt überwiegend aus den Brüsten der Wesen. Dadurch musste ich ihre erdrückende Nähe ertragen, aber jetzt habe ich gemerkt, dass das nicht die einzige Möglichkeit der Nahrungsaufnahme ist. Also fange ich an zu beißen, damit sie mich nicht mehr an die Brust zwingen. Der erste Schritt zu menschenunabhängiger Nahrungsaufnahme ist gemacht, aber mit mangelnden motorischen Fähigkeiten ist das schwierig. Egal ob Gläschen, Flasche oder was auch immer. Wenn man es alleine versucht, dann landet das Meiste erst einmal um einen herum. Da die Riesen das nicht mögen, verzögern sie den Lernprozess, indem sie einen noch ewig füttern. Hinzu kommt, dass es besonders erniedrigend ist, es selbst zu versuchen und sich dabei zu bekleckern, wenn dann sofort die Waffe namens Kamera, gezückt wird, um das Versagen zu dokumentieren. Fatalerweise ist die Angst noch häufiger derart bloßgestellt zu werden, für mich ein weiterer Grund noch lange unselbstständig zu bleiben. Außerdem habe ich Angst, dass mithilfe der Fotos und der Filmchen eine juristisch verwertbare Akte über mein Versagen angelegt wird. Fortan mache ich nur noch Dinge allein, von denen ich weiß, dass ich sie beherrsche. Das lässt mich für die anderen leider nur noch unselbstständiger erscheinen und sie helfen mir noch mehr, was mich immer weiter in die von den Wesen gewollte soziale Abhängigkeit treibt.

Burnout in der Kuschelecke

Das dumpfe Krachen amüsiert mich, deshalb schlage ich mit meiner Schaufel immer wieder auf den Kopf von Lisa. »Warum schreit die jetzt?«, frage ich mich. Das stört mich, also fange ich auch an zu weinen. Eine Riesin kommt angerannt, reißt mich aus dem Sandkasten und setzt mich auf eine Treppenstufe abseits der Anderen. Ich bin glücklich. So einfach ist das also, Zeit für sich zu bekommen. Voller Freude trommle ich mit den Händen auf meinen Schenkeln. Verdammt, damit gerate ich wieder in den Fokus der Riesin. Sie kniet sich vor mich, so dass ich ihr Gesicht sehen kann.

»Du darfst die Lisa nicht schlagen. Das tut ihr weh.«

Das wiederum macht mich traurig. Toll, wieder eine Sache, die ich nicht darf. Wie alles was ich nicht darf, hat es wieder mit den anderen zu tun. Zu Hause lässt mich die Oberriesin nicht allein aus dem Haus, denn draußen laufen böse Menschen herum. Auch wenn mich Gleichaltrige faszinieren, nehme ich mir fest vor, mich von ihnen fernzuhalten. Ich will nicht schon wieder etwas falsch machen. Die Riesen will ich sowieso nicht erzürnen, denn sie erscheinen mir zu mächtig. Sie können mich jederzeit hintragen wo sie wollen, aber sie sorgen auch für Essen, Trinken und haben die Oberaufsicht über das Spielzeug. Ihre Macht finde ich unheimlich.

Anders als zu Hause sind die Riesen im Kindergarten nicht in der Überzahl. Mal abgesehen vom Schaufel-Lisa-Vorfall geht es mir mit anderen Kindern gut. Zusammen mit ihnen wähne ich mich in einer perfekten Utopie. Im Kindergarten spielt es keine Rolle, ob jemand reich, arm, hellhäutig, dunkelhäutig, dick, dünn, schlau, langsam oder schnell ist. Im Spiel sind wir alle gleich. Wir bauen und zerstören, wir hauen und vertragen uns, wir teilen, wir nehmen alles in den Mund, wenn keiner hinsieht, wir fallen hin, wir stehen wieder auf, wir helfen, wir träumen, wir lachen und wir heulen. Distinktion ist für uns weniger als ein Fremdwort, sie ist bedeutungslos. Jeder darf er selbst sein und doch braucht er sich nicht von anderen abzugrenzen, denn Status ist nicht wichtig. Wir sind alle unschuldig. Nichts soll sich ändern. Ich beschließe so zu bleiben, wie ich bin, aber ich ahne schon, dass sich trotzdem alles ändern wird.

Seltsam finde ich, dass die anderen Kinder den Riesen gegenüber weniger skeptisch auftreten, als ich es tue. Sie freuen sich geradezu überschwänglich über das häufig für völlig sinnlose Tätigkeiten erteilte Lob. Da schmiert doch die Lisa bunte Kringel mit den Fettstiften auf ein Blatt Papier und wird dafür von den Riesen gehypt, als wäre sie der neue Andy Warhol. Lisa freut sich darüber, denn sie versteht offensichtlich nicht, was für eine perfide Manipulation hinter jedem Lob steckt. Damit wollen sie uns kleine Leute dazu bringen, immer mehr und immer schönere Kringel für sie zu zeichnen, und zwar so lange bis wir mit einem Burnout in der Kuschelecke liegen. Doch das ist noch nicht das Schlimmste, denn dieses teuflische Lob führt außerdem zur Distinktion. Lisa lernt aus dem Lob, dass Menschen, die zeichnen können, stärker erwünscht sind als Menschen, die nicht zeichnen können. Sie soll nicht denken, dass mir nicht aufgefallen wäre, wie abschätzig sie mich angesehen hat, als sie meine unstrukturierten, gezackten, schwarzen Linien gesehen hat. Der Umstand, dass ich angeblich nicht zeichnen kann, wird von den Riesen sogar ausgenutzt, mich bisweilen zu den kleineren Kindern in eine andere Gruppe zu bringen. Das ist ein weiterer Versuch der sozialen Manipulation, möglicherweise brauchen sie mehr perfekte Bilder, die sie dann meistbietend verkaufen können. Es könnte auch ein Weg sein, meinen Willen zu brechen, denn sie haben sicher gemerkt, dass ich mittlerweile ihr Feind geworden bin. Ein mächtiger Feind, der gegen die soziale Manipulation, faschistoide Hierarchien und für eine egalitäre Gesellschaft kämpft. Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Kampf gemeinsam mit Jonas geführt und das war so: Um die gefährliche Wirkung des Lobes zu mildern, haben wir sämtliche Bilder von Lisa zerstört. Im Nachhinein könnte das ein Fehler gewesen sein, weil wir auf diese Art ebenfalls zur Bildung sozialer Gruppen beigetragen haben. Die Wut von Lisa, die sich leider immer noch an das Lob erinnert hatte, führt zu wachsender Distinktion ihrerseits. Ich fürchte, sie ist nicht mehr zu retten. Jetzt führt sie sich auf wie eine Prinzessin, die vom Gesinde bestohlen wurde. Zum Glück sind mir die Reaktionen der Riesen egal, ich kann weiter das tun, was ich will. Ich brauche ihr Lob nicht. Auch die Meinung von Jonas ist mir egal. Es ist nur gut, dass er auch gegen Sozialisation kämpft. Ich hoffe nur, er bleibt so standhaft wie ich.

Die Tage im Kindergarten gehen weiter. Mittlerweile spreche ich so viel, wie die anderen Kinder meines Alters. Dabei konnte ich schon immer sprechen, aber mir schien es nicht angebracht das zu tun, denn Sprechen fördert soziale Bindungen und die will ich weitgehend vermeiden. Irgendwann jedoch beschließe ich, mich anzupassen. Genauer gesagt, passe ich mich nicht an, sondern übe mich in der hohen Kunst der Schauspielerei. Je besser ich mein Anderssein überspiele, je besser ich die anderen nachahme, desto eher lässt man mich in Ruhe. So finde ich Zeit für Bildung. Ich studiere Bilderbücher, in denen es um Tiere geht, die sich wie Menschen verhalten. Besonders faszinierend finde ich die Geschichte von einem Igel, der durch eine Gruppe anderer Tiere ausgegrenzt wird. Ich überlege mir, eine soziologische Feldstudie zu diesem Thema in meiner Kindergartengruppe durchzuführen, verwerfe den Gedanken aber wieder, da mir auf Grund des Malzwanges, den die Riesinnen verordnet haben, nicht genügend Zeit bleibt. Ab diesem Zeitpunkt benenne ich die Riesinnen um in Wärterinnen. Ich frage mich, ob ich, wenn ich mich weiter den Anweisungen der Wärterinnen füge, noch Herr meines Ichs bin. Es besteht die Gefahr, dass aus gespielter Anpassung echte Anpassung wird. Bin ich schon auf dem Weg mich selbst zu verlieren? Werde ich bald so sein wie die Anderen? Und das Allerschlimmste wäre, wenn mir die Anpassung irgendwann anfängt zu gefallen, wenn ich beginne, zu tun, was die Anderen von mir wollen. Geht es mir am Ende wie Jonas dem Verräter? Er hat sich nur so lange gegen das Malen gewehrt, bis seine Bilder plötzlich gelobt wurden. Jetzt blickt er genauso abschätzig auf mich herab wie Lisa. Diese verdammten Wärterinnen haben es geschafft, ihn für ihre dunkle Seite zu gewinnen. Armer Jonas, jetzt bist du verloren, denn jetzt bist du süchtig nach dieser wertlosen Anerkennung, genau wie Lisa.

Kein Todesstern

Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die Tränen kullern nur so über meine Wangen und durchnässen mein T-Shirt. Ich kann meinen Gefühlsausbruch erst nicht verstehen. Lange muss ich darüber nachdenken, wieso ich weine. Während ich mit meinen mehr und mehr durchnässten Sachen von der Grundschule nach Hause gehe, wird eine Frau auf mich aufmerksam. Sie trägt ein Kleid mit riesigen roten Punkten. Ihr Lippenstift ist ebenfalls rot und ihre Haare sind blond gelockt. Sie sieht aus wie eine Fünfzigerjahre Hausfrau aus einer Werbung für Waschmittel und genauso angenehm riecht sie auch. Trotzdem hasse ich, was sie gleich tun wird. Warum interessiert sie sich für mich? Menschen weinen doch immer wieder. Es ist nichts Besonderes zu weinen und meistens ist es auch völlig grundlos. Für mich erweist sich das Weinen in diesem Moment als gefährlich, denn womöglich habe ich die Aufmerksamkeit einer Irren auf mich gelenkt.

»Hast du Fünfen im Zeugnis?«

Ich sehe sie entsetzt an. Meine Trauer schlägt um in Wut. Wie kann sie es wagen, mich anzusprechen und wieso denkt sie, dass mein Gefühlsausbruch irgendetwas mit meinem Zeugnis zu tun hat. Woher weiß sie überhaupt, dass ich heute ein Zeugnis bekommen habe? Ach ja, man weiß wohl, wann es Zeugnisse gibt, auch wenn man kein Schüler ist. Haben meine Ausflüsse aus Augen und Nase in Kombination mit dem krampfartigen Zusammenpressen meiner Lippen und den unwillkürlichen, hochfrequenten Geräuschen aus meinem Hals etwa mit meinem Zeugnis zu tun? Während ich darüber nachdenke, erwidere ich wohl unglaubwürdig forsch:

»Nein!«

Eine Fünf? Was für eine unverschämte Unterstellung. Jetzt erlaubt sie sich auch noch, mich zu beurteilen, mich zu bewerten, mir einen Stempel aufzudrücken, meinen persönlichen Wert als Mensch festzustellen?

»Wieso weinst du denn dann?«

Seltsam, jetzt weiß ich wieder, warum ich weine. Ich habe eine Zwei. Es liegt tatsächlich an meinem Zeugnis. Ich muss der Frau ein wenig dankbar sein, da sie mich auf diese Idee gebracht hat. Dennoch wäre es mir lieber, nicht mit ihr reden zu müssen. Aber als Dank gebe ich ihr mit zitternder Stimme eine Antwort:

»Ich ... ich ... i ... ich ... habe ... ha ... habe eine Zwei ... eine Zwei in Werken.«

Die Frau sieht mich entgeistert an und sagt erst mal nichts. Sie scheint mich nicht zu verstehen. Weiß sie denn nicht, dass das bedeutet, unfähig zu sein? Mir ist das jedenfalls mit dieser Zwei ziemlich klar gemacht worden.

Meine Hände sind zu nichts zu gebrauchen. Ich werde mit meinen eigenen Händen keinen Todesstern bauen können und ich hätte gern einen gebaut. So eine Kugel aus Stahl um mich herum, würde mich vor den Menschen beschützen. Sie wäre genau das Richtige für mich gewesen. Hierhin hätte ich mich zurückziehen können und jeder der versucht hätte, mich zu holen, wäre von einem vernichtenden Laser getroffen worden. Aber so ist es nicht und so wird es offenbar auch niemals sein.

Ich stehe schutzlos auf dem Bürgersteig und bin dem Mitleid der gepunkteten Frau ausgeliefert.

Auch wenn mir das nicht gefällt, sie meint es nur gut, wie sie da steht und sagt:

»Eine Zwei ist nicht schlimm, denn sie bedeutet, dass du gut werken kannst.« Irritierenderweise lacht sie dabei. Es ist ein erleichtertes Lachen. Die gepunktete Frau ist erleichtert. Ich hingegen bin erschüttert. Offensichtlich weiß sie nicht, wie an einer Grundschule benotet wird. Die Guten bekommen eine Eins und die Schlechten bekommen eine Zwei. Dreien, Vieren, Fünfen oder gar Sechsen gibt es so gut wie niemals. Grundschullehrkräfte sind in ihrer Bewertung sehr eigen. Zumindest denke ich das. Ich weiß eigentlich nicht, was die anderen für Noten haben, denn ich weiche ihnen aus, so gut ich kann. Leicht ist das nicht, denn im Klassenraum sind fast 30 Menschen dauerhaft zusammengepfercht. Gern hätte ich stattdessen die schon erwähnte Stahlkugel um mich herum, dann könnte ich mich dem sozialen Irrsinn komplett entziehen.