12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

*** Bekenntnisse eines Hypochonders*** "Ich leide sehr viel an Krankheiten, die ich nicht habe. Und bin damit nicht allein. Friedrich der Große, Charlie Chaplin, Woody Allen – vor allem meine Geschlechtsgenossen sind betroffen. Und es sind meist die Frauen, die unsere hypochondrischen Züge erdulden müssen. Dieses Buch widmet sich den weitverbreiteten Ängsten vorm Kranksein in ihren vielfältigen Erscheinungsformen und lotet ein Phänomen aus, das in seiner Auswirkung auf die Partnerschaft – insbesondere seine Fähigkeit, sie schnell und zielsicher an ihre Grenzen zu führen – bislang weitgehend unterschätzt wurde." Ein sanftironischer Leitfaden für Frauen mit einem hochsensiblen Partner.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

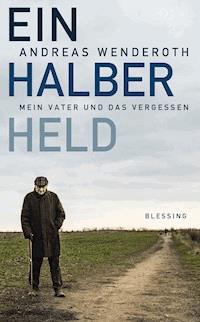

Andreas Wenderoth

Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe

Eine Anamnese

Über dieses Buch

Ich sage zu meiner Freundin: »Welche Frau hat schon einen Freund, der eine perfekte isotonische Salzlösung ansetzen kann?« Sie antwortet: »Aber welche Frau braucht einen Mann, der das kann?«

Dieses Buch widmet sich den weitverbreiteten Ängsten vor dem Kranksein in ihren vielfältigen Erscheinungsformen und lotet ein Phänomen aus, das in seiner Auswirkung auf die Partnerschaft – insbesondere seine Fähigkeit, sie schnell und zielsicher an ihre Grenzen zu führen – bislang weitgehend unterschätzt wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd, München

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490156-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Das Universum der Hypochondrie

Gefahr im Verzug

Historische Vorbilder

Positives Denken

Die Wahl eines geeigneten Partners

Wie ich wurde, wer ich bin

Selbstdiagnose: Ist es das Herz oder das Hirn?

Vernunft versus Angst

Meine hypochondrischen Freunde: Ben

Letzte Hoffnung und größte Enttäuschung: der Arztbesuch

Der menschliche Körper

Selbstdiagnose: Leide ich unter Gedächtnisstörungen?

Kleiner philosophischer Exkurs

Mein System

1. Das richtige Denken

2. Die richtige Ausrüstung

3. Die richtige Atmung

4. Der richtige Auftritt

Die hypochondrische Weltformel

Eine späte Premiere

Das Männerbild meiner Freundin

Selbstdiagnose: Was will mir mein Magen so nachdrücklich sagen?

Regeln für das Zusammenleben mit jemandem wie mir

Sexualität und Hypochondrie

Mal eben rüber in den Club

Meine hypochondrischen Freunde: Enzo

Selbstdiagnose: Über das Wesen von Allergien

Warum nicht einfach mal Bioresonanz?

Sport und Mord

Die Suche nach Ganzheit

Meine hypochondrischen Freunde: Anna

Selbstdiagnose: Was hab ich mir denn da von meinem Haustier geholt?

Die Gefahren des Reisens

Tropenfieber

Die Tücken der Natur

Nur für besonders Risikofreudige: Urlaub am Meer

»Oh du fröhliche ...«

Allgemeine Krankheitslehre

Selbstdiagnose: Wieso bewegen sich meine Gelenke nicht so, wie ich es von ihnen verlange?

Mein Körper als Freund

Selbsttest: Wie hoch ist mein Hypochondrie-Risiko?

Das Universum der Hypochondrie

Ist das der Anfang vom Ende oder nur ein vorübergehender Zustand?

Gustave Flaubert

Ich schaue in einen grauschweren Winterhimmel und sehe drohendes Ungemach und biblische Plagen. Zu wenig Licht in der Luft und zu viel, was in ihr herumschwirrt: ein furchterregender Cocktail aus Viren, Mikroben und Bakterien, der offenbar direkt in der Hölle gemixt wurde. Hustende Menschen, schlechtgelaunt, die Großstadt an ihrem Tiefpunkt. Die Zeitungen berichten bereits seit Tagen von der Grippewelle, die nun in Berlin eingetroffen sei, die Wartezimmer überfüllt, und so richtig machen dagegen kann man nichts. Dieses Ausgeliefertsein und die Angst, man wähnt sich ans Bett gefesselt, wochenlang, Tage, die zäh und sinnlos verstreichen, man weiß, wie es kommen kann, wenn die Krankheit nach einem greift.

Ich könnte mir auf die Schulter klopfen, denn fast immer kommt es so, wie ich glasklar vorhersagte. Wenn man denkt wie ich, kann man eigentlich nie verlieren, weil man in seinem Glauben an die schlechteste mögliche Variante ja leider meist recht behält. Und dennoch ist es schwer, sich dabei als Gewinner zu fühlen. Schon deshalb, weil es natürlich immer auch gewisse Verluste gibt.

Gestern Abend zum Beispiel, dieser schreckliche Geburtstag, den ich mit meiner Freundin Alexandra besuchte (die ihn ganz anders wahrgenommen hat und allenfalls mich schrecklich fand). Etwa ein Drittel der Gäste war schwer erkältet: Mein Gegenüber hustete praktisch ununterbrochen, ein anderer Gast nieste, ausgerechnet als er die Salatschüssel herumreichte. Der traurige Höhepunkt des Abends war erreicht, als eine Frau ihr Taschentuch direkt auf den Esstisch legte (was man ja auch erst mal bringen muss). Ich hielt es für eine grobe Rücksichtslosigkeit, dass hier ein Fest gefeiert werden sollte, bei dem fahrlässig mit der Gesundheit von Gästen umgegangen wurde, die man doch vorgab zu schätzen (warum sonst hätte man uns eingeladen?). Wieso kam im Winter überhaupt jemand auf die Idee, ohne Not Menschen in einem engen Raum zu versammeln (schon ab Spätherbst vermeide ich normalerweise jede Einladung)? Warum versuchte man nun, in gespielter Heiterkeit mit prickelndem Sekt in der Hand über den Ernst der Lage hinwegzutäuschen? War ich ausschließlich von Stumpfsinnigen umgeben? Nein, die anderen hatten nur kein Problem damit. Das Problem lag offenbar ausschließlich auf MEINER Seite.

In solchen Fällen orte ich sofort die betroffenen Personen und setze mich möglichst ans andere Tischende. Dumm, wenn sich auch dort jemand breitmacht, der gerade erzählt, dass er bis gestern noch fest im Bett lag. Oder, die abgeschwächte, aber keineswegs weniger furchteinflößende Variante, von den beiden Kindern, die immer noch Fieber hätten. »Warum um Gottes willen bist du denn nicht im Bett geblieben?«, liegt mir dann jedes Mal auf der Zunge zu fragen. Wieso hältst du es für eine gute Idee, ahnungslose Mitmenschen zu gefährden, nur weil du glaubst, dass die Runde ausgerechnet von deiner Anwesenheit profitieren könnte? Wenn der oder die dann auch noch erwähnt, die leckere Tarte Tatin mit Bananen stamme übrigens von ihr (in Wahrheit stammt sie natürlich aus »Jamies Kochschule«), ist wohl klar, was ich ganz sicher nicht anrühren werde.

Schon beim Eintreffen überschlug ich, wie viele Drinks ich herunterkippen müsste, um mich so weit zu beruhigen, dass dem Abend vielleicht noch etwas Positives abzugewinnen wäre, kam aber rasch zu dem Ergebnis, dass die Alkoholbestände dafür vermutlich nicht ausreichten. Natürlich hatte ich aus Gründen des Selbstschutzes niemandem die Hand gegeben, und vielleicht hätte man mir das noch irgendwie durchgehen lassen. Aber dass ich auch konsequent jedes Gespräch zu vermeiden suchte, eckte dann doch ein bisschen an. Ich setzte mich in eine Ecke, gab vor, die Bücherregale sehr genau nach ihren Titeln zu untersuchen, blieb lange auf dem Balkon und machte meiner Freundin schon nach einer halben Stunde Zeichen, langsam an Aufbruch zu denken.

Sie ihrerseits gab Zeichen, die ich so deuten musste, als zweifle sie an meinem Verstand (das tut sie in der Tat, aber damit ist sie nicht allein). Im Grunde stimme ich ihr völlig zu, nur dass dies an der Situation leider nichts ändert. Ich bin nämlich Hypochonder. Sie wissen nicht, was das ist?

Ich werde es Ihnen erklären.

Meistens fängt es so an: Ich stehe vor dem Badezimmerspiegel und befühle die Lymphknoten an meinem Hals. Ich stelle mir Fragen. Bilde ich mir ein leichtes Ziehen ein, ein unbestimmtes Kribbeln gar in der Nase, das auf einen fernen Anflug einer Erkältung hindeuten mag? Eigentlich ist nichts zu spüren. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass da nichts ist. Als Fachmann für Leiden aller Art weiß ich, wenn man nur lange genug sucht, wird schon irgendetwas sein. Und ich bin durchaus geübt im Suchen. Dabei sehne ich mir keine Krankheiten herbei. Im Gegenteil, nichts fürchte ich mehr als sie. Ich finde eben nur, dass man sie nicht gleich ausschließen sollte, nur weil im Moment vielleicht eher mehr gegen als für sie spricht.

Eigentlich bin ich eher rational, allerdings hat die Vernunft bei mir einen schweren Stand. Sie muss sich nämlich gegen die Angst behaupten. Meist verliert sie das Duell. Das liegt natürlich daran, dass die Angst die besseren Waffen hat. Es ist so, als würde man einen Panzer gegen einen Reiter mit Pfeil und Bogen antreten lassen. Der Reiter hat eigentlich nur dann eine Chance, wenn dem Panzer das Benzin ausgeht. Oder alle Panzerinsassen so vollständig betrunken sind, dass sie ihn übersehen. Es müssen also schon relativ viele günstige Umstände zusammenkommen, damit der Reiter einigermaßen gesund davonkommt. Das in etwa ist meine Situation.

Wie die meisten Bundesbürger leide ich zuweilen an Krankheiten, die ich nicht habe. Unspezifische Symptome sind dabei von Vorteil, weil sie breiter zu deuten sind. Sie lassen mir deutlich mehr Spielraum in meinen Befürchtungen als das einschnürende Korsett des klar Nachweisbaren. Was bedeuten die Lichtblitze, die manchmal auftauchen, wenn ich aus dem Sessel aufstehe? Deuten Bauchschmerzen nicht fast immer auf Magenkrebs hin? Und was, bitte schön, mögen wohl die roten Flecken auf meiner Haut bedeuten?

Als Hypochonder weiß ich: stets das Schlimmste! Die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO geben mir dabei die nötige Rückendeckung: »Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.« Wer, bitte schön, kann sich so gesehen schon als gesund betrachten?

Wenn wir sind, was wir fühlen, habe ich ein bisschen Angst um mich. Zwar sehe ich, wie mir von wohlmeinenden Menschen zuweilen bestätigt wird, immer noch etwas jünger aus, als ich bin, fühle mich allerdings deutlich älter. In letzter Zeit würde ich mich selbst, sagen wir mal so, irgendwo in den Mitsiebzigern ansiedeln. Ich sehe mich also eher auf der Auslaufbahn des Lebens als in seinem vitalen Zentrum und bin der festen Überzeugung, dass ich es nur dann vielleicht noch etwas verlängern kann, wenn ich nicht allzu viele Runden drehe. Ich schleiche mich im Schongang durchs Leben, weil ich der möglicherweise irrigen Meinung bin, die Risiken damit zu reduzieren.

Mein Leben ist wie ein Güterzug, der einen steilen Berg bewältigen muss. Leider ist die Lok etwas schwach ausgelegt, um auch nur einigermaßen vernünftig ans Ziel zu gelangen. Wenn es stimmt, dass der Weg das Ziel ist, würde ich den Zug gern wechseln. Aber aus dem eigenen Leben kann man natürlich nicht einfach abspringen. Also fahre ich einfach weiter mit.

Wenn ich nicht schreibe, sorge ich mich auf dramatische Weise um meine Gesundheit. Wenn ich schreibe, tue ich das selbstverständlich auch. Die Sorge lässt mich nie los. Ich möchte mir auch nicht einreden lassen, meine Sorge sei überflüssig, denn bisher haben sich bereits viele meiner Befürchtungen erfüllt. Ich kann meinen Körper nicht mit dem naiven Zutrauen der Jugend betrachten, denn ich halte es für keineswegs selbstverständlich, dass er funktioniert. Und er bedeutet mir, dass er das ähnlich sieht. Ich habe gelernt, darauf zu achten, was mir mein Körper sagt. Denn ich höre ihm mehr oder weniger ununterbrochen zu.

Alexandra sagt, sie sei nicht sicher, ob die Beschäftigung mit diesem Buch mir wirklich guttue. Sie fürchtet, es könnte einige ohnehin angelegte Tendenzen noch deutlicher hervortreten lassen. Sie sehnt den Zeitpunkt herbei, wenn es endlich beendet ist. Bis dahin werde ich ihr einige schwere Stunden bereiten. Aber danach, so ihre stille Hoffnung, kann sie anderen zeigen, wie es um mich bestellt ist. Und um sie. Ich glaube, sie erwartet ein bisschen Mitgefühl. Sie hat es nicht ganz leicht mit mir. Aber zu ihrer Tröstung sei gesagt, noch schwerer habe ich es ja selbst mit mir.

Es ist keineswegs so, dass ich alles gutheiße, was in mir geschieht. Nicht gedanklich. Und körperlich natürlich erst recht nicht. Beide, Körper und Geist, machen im Grunde, was sie wollen. Und meistens ganz entgegengesetzte Dinge. Natürlich versuche ich immer wieder, zu ihnen vorzudringen, ihnen dieses oder jenes vorzuschlagen. Aber entweder sie hören mir nicht richtig zu. Oder sie machen bewusst das Gegenteil von dem, was ich sage. Wir sind uns immer ein bisschen fremd geblieben.

Das heißt nicht, dass ich keinen Einfluss auf mich hätte. Nur würde ich es nicht als guten Einfluss bezeichnen. Ich kann zum Beispiel jederzeit das gesamte System durcheinanderbringen. Vegetativ, organisch und seelisch. An guten Tagen schaffe ich den kompletten Absturz. Mit der Selbstberuhigung habe ich Schwierigkeiten, aber wenn es darum geht, den Blutdruck nach oben zu treiben, einen Schmerz oder zumindest dessen Vorahnung in eine bestimmte Gegend zu projizieren, bin ich absolut unübertroffen. Als würde man mir einen Laserpointer in die Hand legen und sagen: Wo könnten wir denn heute mal etwas Unruhe stiften? Vielleicht wirke ich eher unaufgeregt, wer mich flüchtig erlebt, könnte auf den Gedanken kommen, ich sei ein Mensch, der in sich ruht. Dabei geht das meiste, was ich tue oder denke, deutlich in die entgegengesetzte Richtung. Ich bin gewissermaßen im Kriegszustand mit mir selbst.

Ich operiere dabei sowohl zu Luft (Gedanken) als auch mit Bodentruppen (vegetatives System/Ausschüttung von Stresshormonen). Da der Befehlsstand häufig unterschiedlich besetzt ist (wer grad will oder sowieso da ist), fehlt allerdings ein bisschen die Linie. Strategisch gibt es starke Defizite, die meisten Aktionen verlaufen völlig unkoordiniert. Auffallend: Selbst in Friedenszeiten herrscht ständige Alarmbereitschaft, was natürlich eine gewisse Energieverschwendung bedeutet. Wer das Geschehen von außen betrachtet, könnte den Eindruck gewinnen, er habe es mit einem Verrückten zu tun. Dem kann ich, offen gesagt, wenig entgegensetzen. Höchstens, dass ich um meinen Zustand weiß. Aber das ändert nichts am Ergebnis.

Natürlich könnte man fragen, was es damit auf sich hat, wenn man sich wider besseres Wissen dennoch falsch verhält. Oder zumindest fraglich. Woran liegt es, dass Menschen wie ich ihren Fokus auf Dinge lenken, die von anderen gar nicht wahrgenommen werden? Oder zumindest nicht als wichtig? Oder nur vorübergehend und niemals mit Konsequenzen, die sich irgendwo zwischen Handlungsunfähigkeit und völliger Überaktion bewegen. Meist liegt dem ein sehr einfacher Gedanke zugrunde: die Angst, etwas zu bekommen, was man nicht hat. Oder zu verlieren, wovon man immer noch hofft, ausreichend darüber zu verfügen – Gesundheit.

Ich neige ein wenig zum Selbstmitleid, und man ist gut beraten, mich nicht zu fragen, wie es mir geht, weil ich dies niemals als die Höflichkeitsfloskel nehme, als die es in der Regel gemeint ist. Ich kann lange über Dinge erzählen, die niemand hören will. Über Krankheit. Das Nachwirken einer Krankheit oder mögliche Aussichten auf eine Krankheit. So bin ich ein Opfer meiner Befindlichkeit, die stets Unwägbares in sich trägt. Selbst meine eigene Freundin findet mich wunderlich.

Der Kern meines Wesens ist die Hypochondrie. Sie füllt locker die Hälfte aller Gespräche, die ich führe (bei den Gesprächen, die ich mit mir selbst führe, dürfte es noch ein bisschen mehr sein), und mindestens die Hälfte meiner Gedanken. Würde man sie mir nehmen, bliebe im Grunde nicht viel von mir übrig. Natürlich ist sie lästig und erschwert das Leben. Aber sie ist da. Als ständige Begleiterin, die mich die Krankheit anderer ausschließlich als Bedrohung meiner eigenen (sehr relativen) Gesundheit wahrnehmen lässt. Das ist ziemlich unsozial und wenig mitfühlend, könnte man einwenden. Aber ich fühle ja mit, ich fühle die Krankheit des anderen sogar so stark, dass sie schon beinahe bei mir ist.

Vor vielen Jahren lernte ich auf einer Gartenparty eine attraktive Frau kennen. Aus mir unerklärlichen Gründen war sie offenbar an mir interessiert. Ich umgekehrt war es auch. Bis ich merkte, dass sie in einer Gesprächspause zu einem Taschentuch griff. Ich gab an, Getränke zu holen, wusch mir gründlich die Hände und verließ das Fest unter einem Vorwand. Wenn jemand bereits im Sommer erkältet ist, kann man sich doch in etwa ausmalen, wie die Dinge erst im Winter stehen.

Sind Sie schon einmal im Winter U-Bahn gefahren? Wenn mir von hinten jemand Wildfremdes in den Nacken niest, balle ich automatisch die Faust in der Tasche. Okay, der Winter ist die Zeit der Erkältungen, und wenn es passiert, passiert es eben. Ganz entspannt könnte man die Dinge betrachten, die man ohnehin kaum beeinflussen kann. Natürlich könnte man Mitleid entwickeln mit jemandem, der vom Fieber geschüttelt in der U-Bahn sitzt. Ich jedoch denke, warum haben sie sich nicht in Acht genommen? Sollten eben nicht so fett essen oder früher ins Bett gehen. Oder weniger arbeiten. Oder mehr.

Was zwingt diese Leute, halbtot zur Arbeit zu fahren? Ich weiß, die Mehrheit der Arbeitgeber verzeiht Fernbleiben wegen Erkältung nicht. Hätte ich Arbeit zu vergeben, würde eine Anwesenheit trotz Erkältung eine sofortige Kündigung nach sich ziehen. Sie können sich denken, warum ich mich für die Freiberuflichkeit entschieden habe. Richtig, um Büroräume zu vermeiden! Ich bin Reporter. Sie wissen, was das ist? Das sind Leute, die an viele Orte der Welt fahren müssen, um Menschen dazu zu bringen, über etwas zu reden, worüber sie eigentlich keine Lust haben zu reden. Es gibt in den Redaktionen der großen Magazine gewisse Vorstellungen, wie ein Reporter zu sein hat. Unerschrocken, furchtlos und selbst bei Granatfeuer immer noch so neugierig, dass er nie vergisst, sich Alter und Haarfarbe zu notieren. Ein Mann mit Erkältungsängsten entspricht diesen Vorstellungen nur bedingt.

Alexandra: Ich glaube, ich krieg was …

Ich: Um Gottes willen! Dann werden wir Stress haben morgen.

Alexandra: Du bist wieder sehr mitfühlend.

Ich: Ich leide stärker mit dir, als du es dir vorstellen kannst.

Alexandra: Ja, aber deinetwegen.

Na ja, und dann geht es los: Ich ziehe sofort in das hintere Zimmer, in dem ich für solche Fälle ein Feldbett aufgebaut habe. Ich renne zum Medikamentenschrank und schmeiße alles ein, was die Firewall hochzieht. Mein Motto: Lieber mal etwas zu viel als zu wenig. Ich gebe Anweisungen, wer welche Toilette benutzt, reinige die Türklinken mit Sagrotan, stelle Luftreiniger auf und überlege, wie ich ad hoc einen Auslandsauftrag bekommen könnte. So oder so werde ich in den kommenden Tagen deutlich weniger zu Hause sein.

Alexandra zieht es in solchen Phasen meist vor, sich nicht krankschreiben zu lassen, denn sie weiß, der Stress mit mir ist ungleich höher als die Belastung am Arbeitsplatz. Man könnte sagen: Sie geht ins Büro, um sich zu erholen. Es fehlt ihr ein bisschen das Vertrauen zu ihrem Freund, der ihr nie ferner ist als in diesen Phasen, in denen sie sich seine besondere Nähe wünscht. Ein Zeichen seiner Liebe. Aber eigentlich sieht sie nur Zeichen einer vernagelten Ichbezogenheit. Sie wird krank, und er sorgt sich. Aber leider nicht um sie. Sie denkt: Muss ich mir das gefallen lassen?

Natürlich nicht. Wenn sich die Sache zuspitzt, macht sie das auch deutlich. Eine Drohung, die im Raum steht. Noch spielerisch, aber man kann nie wissen. Man weiß, wie Beziehungen zu Ende gehen. Meist fängt es mit einer spielerischen Bemerkung an. Alexandra ist attraktiv, klug, ich liebe sie. Ich würde (fast) alles tun, damit sie bei mir bleibt. Leider mache ich aber auch einiges, um es ihr zu erschweren. Wobei, wenn man fair ist: Eigentlich ist es immer dasselbe. Wenn sie wollte, könnte sie sich darauf einstellen. Aber das wäre natürlich recht viel verlangt.

Der Unternehmensberater Frederic Laloux spricht klug, wenn er sagt: »Das letztendliche Ziel im Leben besteht nicht darin, erfolgreich oder geliebt zu sein, sondern der wahrhaftigste Ausdruck unseres tiefsten Selbst zu werden.« Doch in meinen schlechtesten Momenten fürchte ich, dass ich genau das bereits bin. Manche Leute sagen, es gehe darum, Körper, Seele und Geist zu integrieren. Ich bin nicht sicher, ob das in meinem Falle eine gute Mischung wäre.

Natürlich sieht man die Dinge nie so, wie sie sind, sondern eben leider nur, wie man ist. So treffe ich einen Großteil meiner vermeintlich inneren Entscheidungen ausschließlich nach äußeren Faktoren. Aufgeschlossene Naturen verstehen es, das Leben als Entdeckungsreise zu sehen, bei der man auch Fehler nicht scheut, weil es Erfahrungen sind. Und manchmal ist die Erfahrung eben eine Krankheit. Ganz so locker kann ich das leider nicht betrachten. Doch je mehr ich mich mit ihrer Abwehr beschäftige und damit, was die Krankheit im schlimmsten Fall mit mir anstellen wird, desto eher neigt sie dazu, mich zu besuchen. Als wäre es eine Einladung an sie.

Meistens sind es nur Vorahnungen. Die Erkältung selbst ist gar kein so übler Zustand. Einerseits bestätigt sie mir, dass meine Ängste so unbegründet selbstverständlich nie waren, andererseits ist es eine Phase völliger Angstfreiheit, denn was soll mich überfallen, wenn ich es bereits habe?

Schwierig ist die Zeit bis dahin.

Gefahr im Verzug

Zum Jammern findet sich immer was.

Josef Hader

Ich nenne sie die Zeit der exzessiven Nasenduschen. Sie dauert in der Regel von Oktober bis mindestens Anfang Mai, oft auch länger. Die Zeit der Nasenduschen ist von besonderer Furchtsamkeit geprägt. Ich putze mir in fast irrsinniger Frequenz die Zähne, gurgele mindestens siebenmal am Tag mit Kräuterwasser und setze das an, was wir Experten eine isotonische Salzlösung nennen. Die gieße ich mir in die hohle Hand und ziehe mir das Zeug beherzt in die Nase. In der Apotheke werden dafür eigens Geräte angeboten und abgepackte Dosierbeutel Salz. Beides eine schöne Sache sowohl für die Apotheke als auch für den Hersteller, beides völlig überflüssig, wenn man die Sache selbst in die Hand nimmt. Es ist ein gurgelndes, furchtbares Geräusch, das meine Freundin jedes Mal etwas ängstigt. Aus Gründen der Rücksichtnahme mache ich es meistens erst, wenn sie aus dem Haus ist. Wenn ich daran denke, reinige ich auch sofort den Badezimmerspiegel.

Die Wissenschaft ist dabei auf meiner Seite: Es gibt viele Studien, die der Nasendusche eine vorbeugende Wirkung gegen Schnupfen und Nebenhöhlenentzündungen attestieren. Allerdings gibt es auch Hinweise auf das genaue Gegenteil: Eine Studie der »American Acadamy of Allergy, Asthma and Immunology« kommt zu dem Ergebnis, dass bei Patienten, die ihre Angewohnheit der regelmäßigen Nasendusche aufgaben, die Häufigkeit wiederkehrender Entzündungen um 63 Prozent sank. Mir macht es aber inzwischen so große Freude, dass ich gar nicht mehr ohne kann.

Ich: Welche Frau hat schon einen Freund, der eine perfekte isotonische Salzlösung ansetzen kann?

alexandra: Aber welche Frau braucht einen Mann, der das kann?

Dass ich (aus egoistischen Motiven) versuche, meine Freundin ebenfalls zur Nasendusche zu verpflichten, behagt ihr nicht. Sie sagt, sie habe das einmal gemacht, aber dabei habe es »unangenehm gekribbelt«. Vermutlich die falsche Salzkonzentration, aber sachlichen Einwänden gegenüber scheint sie unempfänglich. Ich finde, sie treibt ein gefährliches Spiel. Ich denke insbesondere bei Fragen der Nasenhygiene sollte man in einer Partnerschaft immer an einem Strang ziehen.

In diesen eher angespannten Gesundheitsphasen erarbeite ich fast täglich einen neuen Behandlungsplan. Großen Raum nimmt dabei die zielgerichtete Selbstmedikation ein, die immer in einem gewissen Zusammenhang mit den tatsächlichen Symptomen stehen sollte. In der Regel gehe ich dann nervös durch meine Wohnung, vorbei an einigen lexikalischen Standardwerken der medizinischen Selbsterforschung (darunter auch ein besonders schön bebildertes Buch mit anregenden Fotos über das weite Feld der Hautkrankheiten), an den Arzneimittelschrank, der einen zentralen Platz im Schlafzimmer einnimmt und durch eine geschickte optische Aufmachung (ich habe ein riesiges rotes Kreuz mit Leukoplast-Klebeband auf der Schrankaußenseite befestigt) auch von Fremden sofort erkannt werden kann.

So wie der Fallschirmspringer einen Schirm braucht und der Trapezkünstler sein Netz, ist der Hypochonder angewiesen auf einen gutbestückten Medikamentenschrank. In ihm befinden sich deutlich mehr Medikamente, als es Krankheiten gibt. Im Gegensatz zu meiner sonstigen Wohnung überrascht er durch peinliche Ordnung (darin vergleichbar nur meiner Plattensammlung). Wie in einer gutsortierten Apotheke habe ich für jedes Krankheitsbild ein Schildchen gemalt. Das habe ich von meinen Eltern gelernt, deren absolut vorbildhafte und inspirierende Hausapotheke etwa ein Drittel des gesamten Wohnzimmers einnimmt. Eine Größenordnung, die ich für angemessen und auch vernünftig halte. Nur leichtfertige Spielernaturen vertrauen darauf, dass »schon alles gutgehen« wird. Im Grunde reicht ein kurzer Blick in die Notfallkiste eines Menschen, um festzustellen, ob man so etwas wie eine gemeinsame Schnittmenge hat oder eher nicht. Entdecke ich in einem fremden Haushalt im Badezimmerschrank (ich schaue ganz gern mal hinein) irgendwo nur eine Packung Aspirin und ein paar Pflaster, weiß ich, dass man den Kontakt nicht weiterverfolgen muss.

Ich dagegen bin bestens präpariert. Soweit das möglich ist. Unter »Erkältungen« stehen zum Beispiel: Vitamin C, Propolis, Zink und eine beeindruckende Auswahl von Mischpräparaten, die, soweit sie nicht auf einer eigenen Idee beruhen, mit Verschreibungsdatum und dem Namen des verordnenden Arztes beschriftet sind. Auch Echinacea habe ich noch nicht aussortiert: Doch als ich jüngst von einer Studie las, die dem Mittel seine Wirkungslosigkeit attestierte, war es, als hätte man mir einen guten Freund genommen.

Jede medizinische Gegenoffensive muss mit entsprechenden Maßnahmen flankiert werden. Steigt die Bedrohungslage über ein bestimmtes Maß, lege ich den grünen Mundschutz an, wie ihn Zahnärzte oder Chirurgen tragen. Ich habe insgesamt 13 originalverpackte Sets – ein überaus praktisches Geschenk, das man mir zu meinem 39. Geburtstag mit den Worten überreichte: »Wir dachten, du könntest es gebrauchen.« Ich tue mich zunehmend weniger schwer damit, den Mundschutz auch in der Öffentlichkeit zu tragen. Es muss nur mit der nötigen Selbstverständlichkeit erfolgen. In Japan laufen sie ja auch alle damit herum!

Mein Vater hat mir einmal von einem Spiel, einer Art Mutprobe erzählt, die er in seiner eigenen Jugend gelegentlich mit Freunden bestritt. Sie griffen dabei mit verbundenen Augen beherzt in den Medikamentenschrank seines Vaters und verpflichteten sich, das blind gewählte Medikament hochdosiert einzunehmen. So hatte mein Vater in der Blüte seiner Jugend bereits einiges an Angina-Pectoris-Tropfen geschluckt.

Medikamente waren nie eine große Sache bei uns. Sie wurden einfach genommen. Als ich als junger Mann mal Liebeskummer hatte, holte mein Vater mit größter Selbstverständlichkeit eine Packung »Lexotanil« aus dem Schrank und sagte, »ein Viertelchen« würde mir sicherlich guttun. Ein Viertelchen, das war die Dosis, mit der er sich selbst von allerlei dunklen Gedanken kuriert hatte. Ein Viertelchen, das hatte ihm sein Arzt geraten, und so gab er es weiter an seinen Sohn. Das Mittel wirkte hervorragend, das Mädchen war mir egal – alles andere allerdings auch. Aber das ist eine andere Geschichte.

Mein Freund Stefan, der von meinen Eigenarten weiß, stand, als er mich einmal im Hochstadium seiner Erkältung besuchen wollte, mit einer Gasmaske vor der Tür. Ich habe ihm dies hoch angerechnet. Wahre Freunde sollten in solchen Situationen unbedingt Gasmasken tragen (Fremde natürlich erst recht). Dass er mir zwei Wochen später verriet, dass der Kohlefilter natürlich nicht die Luft filtere, die er ausatme, sondern nur in umgekehrter Richtung, tat der Sache keinen Abbruch. Ich war einem Placebo aufgesessen, aber subjektiv hatte ich mich sicherer gefühlt. Man könnte das als irrational bezeichnen, aber es zeigt auch, dass meine Umwelt, jedenfalls wenn sie mir freundlich gesinnt ist, meine Ängste leicht aushebeln kann.

Schopenhauer glaubte, die Mehrzahl der Menschen sei durch ihren Willen strukturiert, nicht durch ihre Erkenntnis, erst nachträglich nähmen sie wahr, dass ihr Schicksal durch ihren Charakter bestimmt ist. Für mich sind der Wille, die Erkenntnis und der Charakter gleichermaßen unzuverlässig und fast nie dann abrufbar, wenn man sie am dringendsten braucht. Ich bin hochgradig ambivalent mir selbst gegenüber – und allem anderen natürlich sowieso. Ich gebe mir gern recht, jedenfalls lieber als anderen, aber ich widerspreche mir auch unablässig.

Im Grunde kann man nur vor mir warnen. In Phasen, da es aufwärtsgeht, ich mich von der Welt geliebt fühle und in ihr stehe (meistens befinde ich mich irgendwo am Rand und schaue nur zu), ist es absolut angenehm mit mir. Ich höre dem anderen zu, bin im Rahmen meiner Möglichkeiten charmant und kann sogar Tipps geben in Bereichen, in denen ich mich erwiesenermaßen nicht auskenne. Im Allgemeinen werde ich als angenehmer Gesprächspartner empfunden. Wobei ich häufig nur die Simulation eines angenehmen Gesprächspartners bin, aber solange dies niemand bemerkt, sollte ich vielleicht auch nicht extra darauf hinweisen.

Ich sitze vor einer sehr hellen Philips Bright Light, einer Art Anti-Depressions-Lampe, mit der ich über den Winter zu kommen hoffe. Ich bekam sie von meinen Eltern geschenkt und kann eigentlich nur Gutes darüber berichten. Sie schenkt meinen trüben Tagen ein wenig Licht, das ich dankbar aufnehme. Maximal 20 Minuten, hatte man mir gesagt. Aber ich vermute, das ist für gewöhnliche Naturen, ich sitze in der Regel mindestens ein bis zwei Stunden davor. Brauche dann allerdings in der Regel weitere zwei Stunden, um die starke Nervosität abklingen zu lassen, die sich durch die umfassende Blendung in mir ausgebreitet hat. In dieser Zeit, in der ich einfach nur dasitze und in mich hineinspüre, denke ich viel über Krankheiten nach.

Alexandra: Ich bin nicht erkältet. Ich hab nur Halsschmerzen.

Ich: Du bist also erkältet!

Alexandra: Nein, ich habe ganz tolle Halsschmerztabletten, wenn man die nimmt, bekommt man die Erkältung gar nicht erst.

Ich: Halsschmerztabletten helfen doch nur gegen die Symptome!

Alexandra: Ja, aber wenn’s nicht mehr weh tut, sind sie ja weg.

Und der Winter kennt noch ganz andere Bedrohungen als nur Erkältungen: ein einziges fehlerhaftes Protein im Körper, und schon kann man den Laden im Grunde dichtmachen. Zum Beispiel beim Münchmeyer-Syndrom, da ist das Problem ein fehlendes Abschaltsignal für ein Gen, das normalerweise das Skelettwachstum beim Ungeborenen steuert. Hierdurch entwickelt das Bindegewebe bei der Wundheilung Knochen statt Narbengewebe, vermittelt durch ein Protein namens BMP. Angenommen also, der Gehweg ist nicht ausreichend gestreut worden und man hat diese kleine Eisfläche einfach ein bisschen unterschätzt. Man fliegt hin und hat Glück, wenn es, sagen wir, nur eine Muskelzerrung ist. Eigentlich.

Aber dann kommt das extrem unterbelichtete BMP ins Spiel und macht, was man am wenigsten braucht: Es fängt an, den Muskel zu »reparieren«, indem es jede geschädigte Faser einfach durch Knochenmaterial ersetzt. Kommt es zu weiteren Verletzungen, verwachsen diese Knochen allmählich, und die Gelenke versteifen. Man wird zu einer lebendigen Statue und muss sich irgendwann für seine zukünftige Form entscheiden: ob man den Rest des Lebens besser in sitzender oder liegender Position verharren will. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ich zu den 600 Menschen zähle, die weltweit unter dieser sehr seltenen Krankheit leiden. Aber kann ich es deshalb ausschließen?

Das Wort »hypochondrios« bedeutet »unterhalb des Brustknorpels liegend«, denn nach antiker Gesundheitsauffassung rumorten die Gemütskrankheiten im Unterleib. Hippokrates (etwa 400 v. Christus), derjenige also, auf den die Ärzte bis heute ihren Eid schwören, soll es zum ersten Mal verwendet haben. Somit ist Griechenland nicht nur die Wiege der Demokratie, sondern auch der Hypochondrie (Letztere gilt allerdings nicht als Staatsform). Die »melancholische Flatulenz« war bis ins 17. Jahrhundert ein stehender Begriff, der Mensch trat nun als Individuum in die Welt, begann sich selbst zu betrachten, schwelgte in Empfindsamkeit und schrieb Autobiographien. Im 18. Jahrhundert galt die Hypochondrie als Modekrankheit feinsinniger Intellektueller. Hypochonder, insbesondere jene, die der Dandyismus hervorbrachte, genossen jetzt eine Art seltsame Hochachtung, weil Muße dazu nötig schien, sich eine so erlesene Nervenkrankheit zu leisten. Hypochondrie, das klang nach Fin de Siècle und einer Welt schöner Überflüssigkeiten.

Erst im 19. Jahrhundert gelangte die Hypochondrie zu ihrer heutigen Bestimmung. In seinem 1822 erschienenen Buch mit dem zeitlos schönen Titel »Betrachtungen über die Hypochondrie, ihre Ursachen, über den Sitz und die Behandlung dieser Krankheit, und über die Mittel ihre Fortschritte zu hemmen und ihrer Entstehung vorzubeugen« sieht der französische Irrenarzt (damals hießen sie tatsächlich so) Jean-Pierre Falret erstmals die fälschliche Annahme, krank zu sein, als zentrales Merkmal der Hypochondrie. Die psychische Komponente war erkannt, auch wenn man sich das Leiden nicht so recht erklären konnte. 1912 schrieb Freud an einen Kollegen über das »Dunkel in der Hypochondriefrage«.

Dr. Breits, praktischer Arzt zu Berlin vor gut 100 Jahren, empfahl Hypochondern eine eher robuste Medizin: die Mastkur. »Bei völlig heruntergekommenen Patienten ferner und zumal bei solchen, welche vor Schwäche das Bett zu hüten genötigt sind, ist als bestes Heilmittel die sogenannte Weir Mitchell’sche Mastkur angebracht.« Diese besteht einleitend aus drei Litern Milch, einem leichten Frühstück und einem kleinen Mittagsmahl (ein Hammelrippchen). Dann wird gesteigert auf zweistündliche Mahlzeiten, bestehend aus Milch, Fleisch (etwa 420 Gramm pro Tag), Mehlspeisen und Butter. Es ist nicht verbrieft, dass die Hypochondrie damit auch nur in einem einzigen Fall geheilt worden wäre. Denkbar jedoch, dass konkrete Magenbeschwerden die eingebildeten wenigstens für eine Weile zurückdrängten.

Als Hypochonder muss man auf seine Ernährung achten. Wer nicht auf russisches Roulette steht, sollte sich im Zweifel immer für die gesunde Lösung entscheiden. Oder vielleicht besser gesagt: die weniger krankmachende. Allerdings fällt mir immer wieder auf, dass die Menschen im Biomarkt keinesfalls gesünder aussehen. Im Gegenteil. Aber es kann auch sein, dass es einen gewissen Krankheitsgrad braucht, um sich für das Gesunde zu interessieren.

Auch wenn ich durchaus Anhänger von Biomärkten bin, gibt es natürlich Ausnahmen; Produkte, bei denen man im konventionellen Supermarkt einfach besser bedient ist, weil man noch etwas extra bekommt: Lachs zum Beispiel, man kauft 140 Gramm Fisch und hat gleichzeitig noch die Wirkstoffe einer halben Packung Penicillin dabei. Wenn ich also morgens denke, Mensch, das könnte eine saftige Angina werden, gibt es zum Mittagessen erst mal ausgiebig Lachs. Natürlich, wenn man Pech hat, züchtet man sich damit ein paar Resistenzen. Aber ein bisschen Glück gehört im Leben dazu.

Historische Vorbilder

Es ist viel Vorstellung bei meiner Krankheit.

Georg Christoph Lichtenberg

Die Angst vor Krankheiten begann (eine Einsicht, die mich zunächst überraschte) bereits vor meiner Geburt. Die englische Königin Victoria soll ihren Hofarzt bis zu sechsmal am Tag zu sich gerufen und der amerikanische Filmproduzent Howard Hughes seine Urinproben in Einmachgläsern aufbewahrt haben, nummeriert und katalogisiert, für alle Fälle. Der große Pianist und Bachinterpret Glenn Gould pflegte wegen Zugempfindlichkeit mit Schal und Handschuhen zu spielen, und wenn jemand am Telefon nieste, legte er unversehens auf. Sein Vater wies später darauf hin, dass Gould junior keinen einzigen Tag seines Lebens richtig krank gewesen sei. Doch habe er seit den ersten Konzerten immer wieder über Schwächezustände geklagt, derentwegen er Auftritte auch oft absagte (sehr bald spielte Gould übrigens gar nicht mehr vor Publikum).

Als Andy Warhol Anfang der 1980er Jahre ein Fitness-Center betrat, schreibt er darüber in sein Tagebuch: »Sie setzten mich auf ein Gerät und kippten es so, dass ich mit dem Kopf nach unten hing. Alle Pillen fielen mir aus den Taschen, und fast hätte ich auch meine Haare verloren.« Ein Jahr später beschrieb er eine Gymnastikübung: »Hole mir eine Zerrung. Aber vielleicht habe ich auch Krebs in der Leistengegend, ich weiß es nicht.« Die Liste der bekennenden Hypochonder ist lang, und fast ausnahmslos sind es Männer, oft große Geister, die sich lustvoll ihrem Leiden widmen: Otto von Bismarck, Georg V., Friedrich der Große, Lord Byron, Voltaire. Charlie Chaplin. Woody Allen.

Und ich.

Schon Immanuel Kant hatte vorgeschlagen, generell zwischen der Krankheit an sich und dem Gefühl der Krankheit zu unterscheiden (»das Letzte übertrifft mehrenteils die Erste bei weitem«). Obwohl er ja auch körperlich dafür prädestiniert schien: »Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum lässt, eine natürliche Anlage zur Hypochondrie.« Weit weniger eingeengt war er offenbar im Kopf, der ja eine beachtliche Anzahl von Schriften produzierte und ihn zu einem der bedeutendsten Vertreter der abendländischen Philosophie machte. Dass ausgerechnet ein Hypochonder als Philosoph der Aufklärung galt, ist in sich natürlich ein gewisser Widerspruch (aus gutem Grund taucht der menschliche Körper in seinen philosophischen Denksystemen nie auf). Dass auch ich einen leicht rachitischen Brustkorb habe, macht mir indessen stille Hoffnung auf ähnliche Geistesgröße.