8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Know-why statt Know-how! In Roger Willemsens großen Essays stehen Beobachtungen zur Veränderung des Erotischen neben Gedanken zum Recht auf den eigenen Tod, Satiren zum europäischen Patriotismus oder zum neuen Voyeurismus neben Reisebildern und Polemiken. Selbst wenn Willemsen nur über Schokolade oder ein Paar Schuhe schreibt, sind seine Texte Essays im reinen Sinn. Literarisch, analytisch, komisch, zeitkritisch, hintergründig und geschrieben aus einer Position größtmöglicher Unabhängigkeit, dokumentieren sie die ganze Vielfalt von Willemsens Interessen und Darstellungsformen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

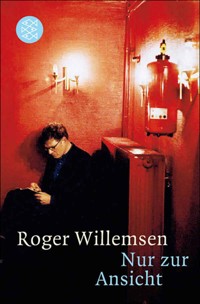

Roger Willemsen

Nur zur Ansicht

Gesammelte Essays

Über dieses Buch

Know-why statt Know-how! In Roger Willemsens Essays stehen Beobachtungen zur Veränderung des Erotischen neben Gedanken zum Recht auf den eigenen Tod, Satiren zum europäischen Patriotismus oder zum neuen Voyeurismus neben Reisebildern und Polemiken.

Selbst wenn Willemsen nur über Schokolade oder ein Paar Schuhe schreibt, sind seine Texte Essays im reinen Sinn. Literarisch, analytisch, komisch, zeitkritisch, hintergründig und geschrieben aus einer Position größtmöglicher Unabhängigkeit, dokumentieren sie die ganze Vielfalt von Willemsens Interessen und Darstellungsformen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Mathias Bothor / photoselection

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402547-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Privatmythen

Die Vertreibung aus dem Schloss

Das Schlafzimmer

Im Schatten der Agave

Ein Paar Schuhe

Postkarten

Die Deutschen in Afghanistan

Mit Kussmund Bonn

Über die Grenze

Puritaner, Penner und Gentlemen

Weisses Rauschen

Das erblindete Medium

Das Gehäuse

Er meint mich. Der Star und sein Double

Der Container

Mach ihn platt! Sport. Lust. Fernsehen.

Verblasste Mythen. Das Feuilleton

Im Namen des Volkes

Der Staat in Schwarz

Gast ohne Recht

Im Stahlbad der Affekte

Das Jahr 2001

Gewalt als Unterhaltung

Reagans Schwan. Vom Segen der Korruption

Das Recht auf einen eigenen Tod

Menschenbilder

Kleine Geschichte des »Anderen«

Der Tausendkünstler. Über Goethe

Der erste Privatmann. Über Samuel Pepys

Lewis im Wunderland. Über Lewis Carroll

Der Einzig Wahre. Über Karl Kraus

Der leidenschaftliche Zeitgenosse. Über Matthias Beltz

Der Aufstieg zum Misserfolg. Über den Autor

Aus der Traum! Über Stanley Kubrick

Suzana, Überlebende

Drei Tage im Mai. Über Romy Schneider

Smoke Gets in Your Eyes. Über Hilde Knef

We Are Not Amused. Zur Vergangenheit der Royals

Der selbst gemachte Mann. Über Giacomo Casanova

Die Gewalt und die Herrlichkeit. Über Marquis de Sade

Allerlei Nacktes

Über das Obszöne

Der Spielkamerad

Die andere Seite der Nacht

Safest Sex. Die lieblose Liebe des Kinos

Der nackte Tod. BSE und Pornographie

Die letzten Tage des Voyeurs

Musikalisches

Die erste Musik

Do not disturb: Ein Popsong

Die Reise ins Unerhörte. Über John Coltrane

Editorische Notiz

Privatmythen

Die Vertreibung aus dem Schloss

Manchmal, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe oder irgendwo warten muss, stelle ich mir die Situation meiner Zeugung vor. Nicht, weil sie so ergiebig wäre, eher als Zeitvertreib frage ich mich, ob meine Eltern gut gelaunt waren, als sie mich zeugten, oder vielleicht eher gelangweilt, ob sie es mit Vorsatz taten oder weil ihnen gerade nichts anderes einfiel. Vielleicht gab es nichts im Kino. Deshalb konnte ich entstehen. Es könnte auch zufällig passiert sein und doch liebevoll oder aus Verlegenheit und aggressiv.

Wahrscheinlich wird man schon bald in Zeitungen lesen können: Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die in rektaler Position gezeugt wurden, anfälliger sind für Fußpilz oder Embolien, während die klassische Missionarsstellung mehr Kinder mit Silberblick und Helfersyndrom hervorbringt. Auch wer nicht so deterministisch denkt, wird vielleicht in Zukunft sicherheitshalber sagen: Liebling, nähere dich bitte nicht so komisch von der Seite, du willst doch nicht, dass unser Kind die Fallsucht kriegt!

Als ich gezeugt wurde, machte man sich über dergleichen noch keine großen Gedanken. Meine Eltern waren in Ferien, überquerten die Grenze zu Italien, zeugten mich – zumindest ist meiner Mutter diese Vermutung mal rausgerutscht – und kehrten in ihr Urlaubsdomizil am Bodensee zurück. Als ich später in Florenz studierte, bezeichneten mich meine italienischen Freunde – ohne einen Schimmer von diesen Hintergründen – als »tedescho mediterraneo«, also als einen »Mittelmeerdeutschen«, und das ist ja wohl Beweis genug.

Monate nach der ominösen Situation meiner Zeugung hielt man mich noch für einen Spulwurm. Das heißt, die Ärzte und die Ultraschallianer, die Mutterbauch-Paparazzi, waren nicht sicher, welche Lebensform genau sich da in meiner Erzeugerin eingenistet hatte. Man las ja so viel in der Zeitung, sah so viel im Kino. Nur ich war, glaube ich, schon ziemlich sicher, nur Ich zu sein.

Doch vielleicht sollte ich das nicht sagen. Man hat ja gleich eine folgenschwere ethische Debatte zu schultern, wenn man behauptet, dass man als Mehrzeller schon Leben gewesen sei. Ich kann mich aber nicht erinnern, Mozart oder Oscar Peterson gehört zu haben, auch habe ich Monate später niemanden »Pressen! Pressen!« schreien hören. Auch das soll ja angeblich nicht gesund sein, weil einem später jede Drehtür mit dem Aufdruck »Press«, wenn nicht die »Presse« insgesamt, wieder jenen Schmerz aus Geburtskanalszeiten wecken könnte. So amerikanische Wissenschaftler.

Zumindest aber kann ich sagen, dass es mir in meiner Mutter nach Monaten des Wartens nicht mehr recht geheuer war. Ich wartete also ihren Geburtstag ab und kam am Folgetag ein paar Stunden nach Mitternacht zur Welt, auf dem Venusberg zu Bonn. Über Oblomow heißt es bei Gontscharow: »Sein Erscheinen auf der Welt wurde von niemandem, außer von seiner Mutter bemerkt.« Bei mir war es anders, fühlte sich aber so an.

Übrigens besaß die Welt, in die ich da im Jahre 1955 in der Voreifel hineingeboren wurde, noch direkte Verbindung zum 19. Jahrhundert des Iwan Gontscharow. Doch davon gleich.

Mein Vater war Maler gewesen, hatte in Düsseldorf einer Künstlervereinigung angehört und dort auch ausgestellt. Als er meine Mutter kennenlernte, war sie Schneiderin. Der Krieg hatte ihre schulische Weiterbildung verhindert, ihre Eltern waren tot – »gefallen«, wie man damals noch von den Toten und den Sündern sagte –, und so zog der neunzehn Jahre ältere Mann mit der jungen, lebenslustigen Schönheit nach Bonn, wo er im Denkmalpflegeamt als Restaurator arbeitete. Eine ganze Schule hat sich hier um ihn gebildet, Schüler aus aller Welt kamen, um das Restaurieren mittelalterlicher Holzskulpturen zu erlernen, und wir Kinder gingen später durch die Flure zwischen den Werkstätten, wo Menschen in allen Sprachen redeten, über Kruzifixe gebeugt, die mit Skalpellen und Wattebäuschen bearbeitet wurden.

»Dein Vater«, hat mir einmal einer von diesen Schülern verraten, »konnte an einem Farbpartikel von der Größe des kleinen Fingernagels das Jahrzehnt eines Jahrhunderts bestimmen, aus dem diese Farbe stammt.«

Ja, der Kunstverstand meines Vaters war staunenswert, und nach seinem Tode verzichteten die Nachrufe selten darauf zu sagen, die mittelalterliche Kunstgeschichte hätte ohne ihn anders geschrieben werden müssen. Das klingt ein bisschen dicke, aber über hundert Skulpturen hat er aus Dorfkirchen des Rheinlands geborgen, hat sie von ihren zahllosen Übermalungen Farbschicht für Farbschicht befreit und ihnen ihre mittelalterliche Fassung zurückgegeben. Überhaupt hatte man von polychromen Fassungen in der mittelalterlichen Holzskulptur des Rheinlands wenig gewusst.

Zugleich aber war sein Verständnis der Gegenwartsmalerei nicht minder profund, und der Verkauf einiger Bilder von Paul Klee, die er für sehr wenig Geld erworben hatte, ermöglichte uns später den Bau eines ganzen Hauses. Seine eigenen Bilder zeigen Tiefe und Charakter, eines von ihnen habe ich später in die Dekoration des Bühnenbildes von »Willemsens Woche« gehängt, froh, so unter dem ästhetischen Protektorat meines Vaters zu stehen. Andere Motive gegenständlicher Art hat er im Krieg in Norwegen gemalt, wo man ihn als Funker auf einer Insel zurückließ, wo er malte, Knut Hamsun übersetzte und illustrierte. Ein erstaunlicher Mann, wirklich.

Auf der Suche nach einer Bleibe vor Antritt seiner Stelle in Bonn entschied er sich für das unwahrscheinlichste Anwesen. In Alfter bei Bonn hatte der Fürst Salm Reifferscheidt seinen Sitz in einem veritablen Schloss – das nach seinem Tod Sitz der Konrad-Adenauer-Stiftung, heute der Anthroposophischen Hochschule sein sollte, die es bald seinem völligen Verfall übereignen wird.

Der Fürst lebte zwischen Stallungen, einem Küchentrakt, der Unterbringung des Haushofmeisters in einem geschlossenen Hof, dessen halbrundes Holztor man passieren musste, um in den kiesbestreuten Innenhof zu gelangen, auf dessen Stirnseite sich das hohe gelbe Schloss erhob. Auf der rückwärtigen Seite dahinter lag der Park mit einem eigenen Rosen-, einem Skulpturengarten, Lauben, Wandelgängen, Blumenbeeten, gestutzten Hecken und einem Schwimmbassin.

Das einzige Häuschen innerhalb des umfriedeten Anwesens, das leer stand – wohl, weil der Haushofmeister lieber außerhalb wohnte –, mietete mein Vater, vielleicht auch, weil es ihm die Beobachterperspektive auf die Herrschaft erlaubte. Und manches war hier wirklich noch wie im Märchen. Der Fürst zeugte sieben Töchter, doch keinen Stammhalter, er hatte seine eigene Bank in der Dorfkirche, besaß Ländereien, empfing Thomas Mann, beherbergte die sogenannte »Donnerstagsgesellschaft«, an der auch Konrad Adenauer teilnahm, er veranstaltete Jagden im Herbst, und manchmal lagen dann die blutenden Strecken Wild, auch Rehe und Wildschweine im Kies, und in den weiträumigen Küchen wurde die Butter zwischen geriffelten Brettern zu Kügelchen gerollt, was uns »Rama«-Essern als Inbegriff der Dekadenz erschien. Auch besaß der Fürst den ersten Fernseher im Ort, ein missvergnügt schwarz-weiß ausstrahlendes Gerät, das ich nur einmal durch die Gardine sah, halb verdeckt von den Köpfen der im Dunkel Starrenden, Staunenden.

Die ersten fünf Jahre meines Lebens also brachte ich in der geschlossenen höfischen Welt des Schlosses zu, buddelte Tulpenzwiebeln aus den Beeten, träumte im Rosengarten, sah den Gärtnern zu und bewunderte die fernen Töchter in ihren schönen, unpraktischen Kleidern und mit ihrem merkwürdig künstlichen Idiom.

»Warum sind Sie so traurig?«, fragte mein Vater einmal eine von ihnen.

»Im Salon werden die Tapeten entfernt«, erwiderte sie, fast schluchzend.

»Aber es sind doch nur Tapeten«, erwiderte mein Vater.

»Aber die Tapeten waren doch Mamas Herzblut«, greinte die Tochter.

Rückblickend kommt es mir so vor, als hätten wir drei Kinder – meine Eltern zeugten nach zwei Söhnen noch eine Tochter – ein Element der Unordnung in die Schloss-Welt getragen, die auch mit unserer doppelten Perspektive zusammenhing. Sozial blickten wir aus der Froschperspektive: Unser Häuschen war klein, Wasser- und Stromversorgung hingen vom Schloss ab, und wenn die Fürstenfamilie verreiste, hatten wir kein warmes Wasser mehr. Außerdem lebten Mäuse unter dem Klo, und meine Mutter nähte unsere Kleider selbst. Der Wiederaufbau des Landes ging in das beginnende Wirtschaftswunder über. Wir aber lebten noch im Charme des Nachkriegs. Wahrscheinlich wird man die in diesem Jahrzehnt geborene Generation einmal als eine der glücklichsten betrachten.

Abgesehen von der anfänglichen sozialen Verankerung unserer Familie im unteren Mittelstand gehörten meine Eltern weitläufig zur Boheme, verkehrten mit Künstlern, besaßen eine ernstzunehmende Bibliothek und sahen aus dieser Höhe eher herab auf die Luftblüte der Schloss-Kultur, die von den Tapeten bis zu Thomas Mann eher repräsentativ wirken sollte.

Übrigens sah ich in jenen Jahren aus wie eine Kreuzung aus Charles Laughton und Winston Churchill, und die Neigung, mich wenig zu bewegen und vor allem Breichen zu mir zu nehmen, brachte mir den Namen »Lauf-Kau-Faul« ein. Mein Bruder und ich trugen lange, strohblonde Locken, die an ihm hinreißend, an mir lästig aussahen, wie ich überhaupt sagen muss, dass mein Bruder von großer, zarter Kinderschönheit war, während ich in einem Film auch als Darsteller der ersten Lebensjahre Martin Luthers durchgegangen wäre. Die frühen Fotos zeigen mich deshalb auch meistens brütend, eine Stimmung, die ich lange kultivieren sollte. Erst mit vier wurde ich verschmitzt, Klämmerchen bändigten meine Haare, aber nichts bändigte meine Redseligkeit.

In den inneren Bildern aus dieser Zeit spielen die Gartenanlagen, die Schmiede, der nahe Friedhof, die Roben der Frauen, auch Kutschen, Wagen, Jagden, der nahe Wald die Hauptrolle. Es gibt keine andere Jugend in diesen Bildern als die von uns dreien. Die Dorfkinder sind weit weg, und eingetreten in die wirkliche Welt bin ich eigentlich erst, als meine Eltern – ich war damals fünf – im Nachbardorf ein Haus bauten. Wir Geschwister ersetzten uns gegenseitig die Welt.

Fragte man meinen fünfjährigen Bruder, wenn er aus den Feldern nach Hause kam, wo er gewesen sei, antwortete er:

»Bei meinen Söhnen.«

»Wie alt sind deine Söhne?«, wollten meine Eltern wissen.

»Sechsundzwanzig und dreiundvierzig«, erwiderte mein Bruder.

»Und? Machen sie dir Freude?«

»Nein, großen Kummer«, sagte er traurig. »Und heute habe ich sehr mit ihnen schimpfen müssen.«

Vermutlich vereinsamten wir voreinander hin. Vermutlich waren diese ersten Jahre dennoch glücklich.

Der glücklichste Moment aber, an den ich mich erinnere, war ein Moment, der mich in der Tür unseres Hauses ereilte. Wir stehen zu dritt, mein Bruder, mein Vater und ich, im Eingang und schauen gemeinsam in den strömenden Mai-Regen.

»Wer traut sich, durch den Regen auf die andere Seite des Hofs zu laufen?«, fragt mein Vater.

Er fragt es nicht zu Ende, schon bin ich losgelaufen, konkurrenzlos, denn mein Bruder hat aus Reife oder Faulheit nicht einmal zu einer Bewegung angesetzt. Ich aber rase, in meinem Triumph innerlich schon fassungslos, auf die andere Seite, wo sich, eben als ich unter den fürstlichen Gemächern ankomme, der Fensterladen öffnet und die Fürstin erscheint, die alles hinter der Gardine beobachtet hat und mir jetzt als Trophäe an ihrem langen dicken Waschfrauenarm eine Orange herausreicht, die ich fasse und jubelnd dem Vater apportiere. Alles war in diesem Augenblick Epiphanie: die gewonnene Konkurrenz gegen den Bruder, der Sieg unter den Augen des Vaters, die Belobigung durch die Fürstin, der warme Regen, das euphorische Orange der Frucht … Ich erinnere mich an kein früheres, kein strahlenderes Glück.

Wenn ich zu dieser Zeit einen Berufswunsch angeben sollte, sagte ich »Diener meines Vaters«, denn das, schien mir, wäre ein schönes, sorgloses, wertvolles Leben gewesen. Und wenn ich meinen privaten Mythos hätte nennen sollen, so hätte ich gesagt: das Schloss. Es ragte aus einer anderen Zeit in meine Gegenwart. Es war Zwingburg, umfriedetes Areal, Schutzwall gegen die Welt. Es erlaubte ein Sehnen nach innen, in die Gemächer, die Rituale, die Zeremonien und Privilegien hinein, und es inspirierte ein Sehnen nach außen, ins Rauschen der Welt, aus den Umfriedungen und den Ordnungen heraus in die Ferne, die Überschreitung des Horizonts.

Wenn wir in jenen Jahren verreisten, waren es Inseln, immer Inseln oder Halbinseln, die uns anzogen. Niemand ist eine, ich weiß, aber meine ganze Kindheit ist voll von ihnen. Wann immer meine Eltern Ende der fünfziger Jahre ihren weißen »Neckar« bepackten und Auslauf suchten, wussten wir Kinder: meerumschlungen musste es sein und dem Freigang eine natürliche Grenze setzen. Meinem vor allem, denn gerne habe ich als Kind das Weite gesucht, bin aber nie weit gekommen. Das heißt, bis ans Meer bin ich immer gekommen, deshalb rührte mich später jene Zeile aus einem alten Seemannslied, in der es heißt: »Und des Matrosen allerliebster Schatz muss weinend stehn am Strand.«

In meiner Kindheit war ich Seemannsbraut, jedenfalls stand ich weinend am Strand, und die Inseln waren gewissermaßen eine geographische Spiegelung der Schloss-Situation, die auch eine geschlossene war.

Auf Reichenau im Bodensee fing alles an. Mit einem Eimerchen und vollen Windeln über eine steinige Uferstrecke watscheln, das geht als Erholung durch in einer Zeit, in der man sich noch nicht erholen muss. Wenn man das Fruchtwasser noch nicht lange hinter sich hat, ist das Meerwasser eigentlich nur geschmacklich sensationell.

Außerdem ist man als Kind der Kindheit der Menschheit wahrscheinlich näher. Man bewegt sich den ganzen Tag lang in vorgeschichtlichen Epochen, wird zu einem Teil der hackenden und sammelnden Kulturen, buddelt Krater, Gräben, ganze Stollen, um die Erde zu gestalten, ihr etwas abzutrotzen, ihre Kraft zu brechen oder in ihr fündig zu werden. Kinder finden die romantische Idee der Schätze im Erdinnern äußerst plausibel. Deshalb habe ich Jahre meiner Kindheit in der enttäuschten Hoffnung zugebracht, das Meer werde mir einen Goldklumpen oder Bernstein, den ich mir schwarz vorstellte, vor die Füße spülen.

Reichenau, Norderney, Borkum, Vrouwenpolder: In meinem Gedächtnis sind alle diese Eiländer eins. Sand, Kies, Schlick: Geblieben ist nichts als Materie. Ich schmecke kein Wassereis, sehe keine Bikinis, rieche kein Piz Buin mehr, denn diese Insel-Ferien waren wie Leben vor dem ersten Schöpfungstag.

Doch dann die Rückreise: Komm heim, sagt die Landschaft, blickt zu unserem »Neckar« hin und breitet die Arme aus. Geziegelte Kirchen, geriffelte Felder, Flecken Mischwalds, sogar Landstraßen und an Landstraßen Straßendörfer, Haufendörfer, Sprengel, Weiler, die Ausläufer eines Vorgebirges namens »rheinische Toskana«, ein Spargel-Dorado mit Brombeerwein-Plantagen, Baumschulen, Weiß- und Spitzkohlfeldern.

Kann man aus einem Auto, aus einem Zug ins Land sehen, ohne die Vorstellung: Wenn man in diesem Hof lebte, wie würde sich das Leben ändern? Vor dem Feld, das im Sommer braun wird, im Geruch des Tauwetters, mit den Geräuschen der Tiere, die in der Frühe auf die nahe Weide getrieben werden, mit Blick auf die entfernte Bahn, die man von hier vorbeirattern sähe, und man dächte: Wie würde sich mein Leben ändern, wenn ich in der Bahn säße und diesen Hof vorbeifliegen sähe …? So etwas dachte ich dauernd. Immer war alles fern, immer sprach das Rauschen des Verkehrs, das Tuten der Züge von der unbetretenen, im Medium der Sehnsucht aufgehobenen, wenn nicht eingeschlossenen Landschaft.

Zurück in die Kindheit geht nicht, zurück zur Natur geht auch nicht. Aus den Gemüsefeldern von ehemals sind die Bildtapeten des vorindustriellen Zeitalters geworden, und der Bauer fährt nur noch aus folkloristischen Gründen Traktor. Als wir das erste Mal aus den Ferien ins Schloss zurückkehrten, war es nicht mehr dasselbe. Wir wussten jetzt, wo die Welt lag und was sie wirklich machte, wussten, dass wir das Schloss verlassen würden, um selbst wirklich zu werden, und genossen widerwillig die Irritation, den Eingang zur Kindheit nicht wiederfinden zu können.

Das Schlafzimmer

Ich liege da, zähle Schäfchen und sehe Sternchen. »Mein Schlafzimmer geht niemanden was an«, sagen sie, die Stars und die Sternchen, und zeigen diesen Gesichtsausdruck einer zu allem entschlossenen, hoch gerüsteten Privatheit. Das ist beruhigend in der paparazzischen Welt: Es gibt ihn noch, den allen Blicken entzogenen, den mythischen Ort, an dem kein Öffentlichkeitsarbeiter seine Fußspur hinterließ, und wir erfahren: Für die Unabbildbarkeit ihrer Schlafzimmer wären Stars und Starlets bereit, durch die Hölle zu gehen, ja, selbst durch die Anonymität.

Man kann das nicht hoch genug schätzen, denn was für das Schlafzimmer zutrifft, gilt für das Innere des Darms nicht unbedingt. Für den guten Zweck lässt man auch mal ein Objektiv ins Rektum. Aufklärung halt. Für die Latrinen aus »Alm«, »Burg« und »Dschungel« gilt das auch nicht. Unterhaltung halt. Mit oder ohne guten Zweck lassen gute Menschen, öffentliche vor allem, Kameras zu, wenn sie pinkeln, in Gülle baden oder in Maden, Muttermilch verspritzen, gebären, debil werden, sterben. Aber ins Schlafzimmer, sagen sie, da lassen wir niemanden rein, das geht keinen was an. Etwas Privates muss man sich schließlich auch bewahren. So redet sonst nur noch der Iran von seinem Atomprogramm.

Was für ein sagenhafter Ort ist das, die Schatzkammer, in der die Geheimnisse des Trieblebens vergraben wurden? Unter allen architektonischen Komplexen eines Hauses ist dies der Intimbereich. Gäbe es diesen Ort nicht, woher nähme der Star sein Geheimnis? Ausgeleuchtet bis in die tiefsten Faltenwürfe des Profanen hinein, empfängt er manchmal nur noch aus dem dunklen Licht des Schlafzimmers seinen irisierenden Glanz. Rätselhaft, mysteriös und gefährlich muss sein, was er in diesem Zimmer treibt, es muss jeder Abbildung spotten, es muss in seiner Intimität so entlarvend sein, dass es dem Kameraauge noch weniger zumutbar wäre als der dem guten Zweck entgegengereckte Darm.

Und es geht ja gar nicht darum, was der Überlebensgroße in seinem Privatissimum treibt, es geht um die Frage, wo er es treibt, um die Wohnlandschaft seines Pfuhls, um die Matratzengruft der Begierde, um die Geschwätzigkeit der Inneneinrichtung. Oh, wenn diese Wände talken könnten! Wenn geblümte Gardinen, Nachtkästen, verspiegelte Einbauschränke, erkaltete Duftkerzen unheimlich emotional werden, wenn sie alle durcheinanderpilawern könnten, alle vom gleichen, diesem riesigen Wasserballett, diesem massenhaften Synchronturnen, dieser Kollektivhochzeit, diesem Herunterschlingen des Fleischlichen, der sexuellen Gefräßigkeit, diesem Schrecken, »das Ehebett« genannt, diesem Dante’schen Höllenwinkel, in dem die Wonnen der Hochzeitsnacht ihre ewige Kirche haben sollten, in Wirklichkeit aber die abgeschnittenen Fußnägel in der Krypta liegen und sich die Freitagslust im phallischen Drohen erschöpft!

Nicht?

Ich habe mal Marianne Hoppe, ein Star zu ihrer Zeit, gefragt: »Wie aß Hitler?« Er aß nicht, meinte sie, zumindest sah man ihn nicht essen, oder besser, man bemerkte sein Essen nicht, denn er war ja kein Genussmensch und redete außerdem dauernd von seinen Autobahnen. Diese Antwort war so intim, dass ich ins Blaue hinein konstatierte: »Sie waren in Hitlers Schlafzimmer!« Und die alte Dame reagierte nicht empört, prustete nur: »Wie sich das anhört! Er hat mich halt durch das Haus geführt. Dann hat er mich gefragt, ob ich sein Schlafzimmer sehen will. Ich sagte Ja. Da hat er’s halt aufgemacht. Hab ich gesagt, ich fände das sehr ungemütlich.«

Atem anhalten: Adolf Hitler und die junge Marianne Hoppe, eine ihm persönlich kaum bekannte Schauspielerin, stehen in der Tür seines Schlafzimmers, blicken auf »diese Bettstelle da«, die ihr »ungut asketisch« vorkam, »gewollt ärmlich« und wenden sich ab. Im Eindruck, dass er nicht animieren, sondern das Spartanische und Unsinnliche des Ensembles vorzeigen wollte, ist sie abgestoßen, doch zugleich erleichtert, es so uneinladend zu finden. Ein Raum mit negativem Sog, ein zentripetales Kraftfeld, mit der Energie, alles rauszuwerfen. Die Anti-Bettstatt.

Schlafzimmer kann man also durchaus vorzeigen. Manchmal sprechen sie noch Jahrzehnte später, und vielleicht lauter, als je zuvor, und sei es durch das, was sie nicht sind.

Mein Schlafzimmer ist ein Aufbewahrungsort für meinen schlafenden Körper. Ich weiß nicht, wer da schläft. Gargantua, der aus einem kolorierten Stich von der Wand bettwärts blickt, und ich, wir wollen es beide nicht wissen.

Im Schatten der Agave

Eine Agave. Genau. Eine aus dem Strandsand aufstrebende, einzelne Agave mit fleischigen grau-grünen Blättern, das war’s, mein erstes Reiseziel. Aber das wusste ich nicht, als ich aufbrach, in ihren Schatten zu reisen.

Hinterher wusste ich es, stand auf, strich mir den Sand vom Körper und sah ihn hinter mir liegen: den Körper und den unvergesslichen Ort samt den staubgetuschten Blättern der Agave und dem Schatten darunter, dem zerwühlten Schatten.

Aber das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist: Ich war siebzehn, verliebt und Internatsschüler an der Nordsee. Meine Geliebte war achtzehn, erfahren und Gymnasiastin im Rheinland. Telefonate waren zu teuer, Briefe schrieben wir fast täglich, und in ihnen trug uns das Schmachten dauernd über alle Horizontlinien davon, weit weg.

Mein Internatszimmer teilte ich mit einem deutschen Pykniker, dessen Eltern sich ohne ihn in Marokko niedergelassen hatten. Ihn quälte Fernweh, mich Heimweh. Er sprach von Basaren in Marrakesch, ich von Parkbänken in Bonn. Alles war gut, solange es fern war, und schmerzlich war es auch. Einmal saß er nachts an meinem Bett und weinte, während ich schlief. Ich schlief aber nicht und weinte selbst, sobald er wieder im Bett war. Das alles wäre ganz schön gewesen, ohne die Liebe.

Meine Freundin hieß nicht Yvonne, ich nenne sie hier nur so, weil ich damals Namen am schönsten fand, wenn sie mit Y begannen. Sie nahm meine Träume in Empfang und träumte sie weiter, über die Landesgrenzen hinaus. Weiter. Weg. In eine fiktive Fremde träumten wir, und diese Fremde korrespondierte mit dem, was uns aneinander vermutlich noch fremd war, so unerlöst, wie wir waren. Jede Reise zu dieser Zeit musste eine Entdeckungsreise sein, mit uns als unausweichlichem Ziel.

Also suchten wir das Weite, aber das erschwingliche. Über die Weltkarte gebeugt, entschieden wir, dass das erschwinglichste Weite »Sardinien« hieß. In den Reiseführern raunte man von Banditen, von Wegelagerern und Straßenräubern, die von Eseln aus arbeiteten und in unwegsamen Gebieten hausten. Ein sehr literarisches Ganoventum, fanden wir.

Die Sarden, ein wildes Hirtenvolk, so lasen wir auch, seien Afrika zugewandter als Europa, liebten ihre Unabhängigkeit und zögen sich bei Bedarf in ihre hochgelegenen Dörfer zurück, wo der Arm des Gesetzes sie kaum fassen könne. Im Grunde war nur ein kleiner Streifen Costa Smeralda »kultiviert«, so hätte man denken können. Von einem Besuch der zentralen Provinz »Nuoro« aber wurde sogar pauschal abgeraten. Denn hier, wo Entführungen, Überfälle, auch Morde an der Tagesordnung seien, könne man verschwinden, ohne je wiedergefunden zu werden. Also raunte Polyglott.

Verschwinden. Es war Sommer, und wir hatten sechs Wochen Zeit dazu. Yvonne war blond und das Trampen leicht. Schon auf der Höhe von Koblenz hielten zwei Autos, die »Kolonne fuhren« Richtung Avignon. Die Fahrer legten Jethro Tull auf, und so rasten wir zu »Thick as a Brick« durch Zentral-Frankreich, »and you let your animals free«, war die glücklichste Zeile, die sangen wir mit. Wir reisten, und groß waren die Versprechen.

Außerdem waren die Fahrer komisch und überboten sich in Wortspielen. Der eine sagte »Tel Aviv« für »c’est la vie« und statt »nervös« immer »porös«. Das war damals noch neu.

Manchmal hielten wir mit unserem Wagen auf einem Autobahnparkplatz, warteten auf den zweiten Wagen, vertraten uns die Beine, umarmten uns, aßen Kekse und fuhren wieder in das schmutzige Frühlicht hinein nach Süden. Ich weiß noch, wie ich in Avignon erwachte, als ein monströs hässlicher Halbwüchsiger die Straße überquerte. Eine Hitchcock-Szene: halbheller Frühmorgen, und in dem Zwielicht geht ein flammend rothaariger Junge, sommersprossig, nein: -fleckig, gebeugt und mit schwer hängender Unterlippe über den Zebrastreifen, und mein Fahrer sagt lakonisch: »Tja, Mäusepaul, du alter Eierdieb, da musste ganz allein mit fertig werden!« Wörtlich.

Wieder ausgesetzt an der Straße, kostete uns die Strecke bis Marseille einen ganzen Tag. Aber am dortigen Hafen brausten in der Abenddämmerung Europa und Maghreb ineinander. Wir stellten uns in die duftenden Marihuana-Wolken, tranken frisch gepresste Säfte, aßen Bratfischchen und liefen in das interessanteste Viertel hinein.

Bald wurden hier die Gassen so eng, dass die Wäscheleinen sie ganz überspannten und sich die Nachbarn von Fenster zu Fenster die Hände reichen konnten. Wir bewegten uns mit unseren Rucksäcken durch den Slum, tranken schwarzen Kaffee auf dem Bürgersteig und schafften es wieder unversehrt ins Freie. Da war die Nacht schon runtergekommen, einen Schlafplatz gab es nicht, doch da die Luft lau und der Morgen nicht weit war, schlichen wir uns durch einen Torbogen in einen begrünten Innenhof zwischen martialische Fassaden.

Auf der kleinen, von Rabatten gesäumten Rasenfläche schlugen wir sogar unser Zelt auf, küssten uns zur Nacht und schliefen, bis in der Morgendämmerung zwei Stiefel durch die Zeltwand traten, einfach nach uns traten. Dieselben Stiefel traten auch unsere Zeltstangen ein, überhaupt hörten sie nicht auf zu treten, und als wir alles entwirrt, uns notdürftig bekleidet und den äußeren Reißverschluss geöffnet hatten, standen wir inmitten einer Kohorte hoch gerüsteter französischer Soldaten.

Offenbar waren wir nachts unbemerkt in ein Kasernengelände eingedrungen, und das mickrige Zelt, die blonde Yvonne mit ihren nackten Beinen, meine langen Haare, all das blamierte den Gedanken der militärischen Abschreckung. Mit Schlägen und Tritten wurden wir vom Hof gejagt, und unsere Sachen schmiss man uns draußen auf dem Bürgersteig nach.

Auf der Fähre nach Olbia, Sardinien, haben wir uns geküsst, Rußflocken flogen aus dem Schornstein in Yvonnes Haar, nach Salz und Asche schmeckte, was wir atmeten, und unsere albernen Segeltuch-Sonnenhüte hatten uns, als der Abend kam, vor dem Sonnenbrand nicht geschützt. »Viva, la Sardegna!«, riefen wir, als wir die Fäuste in den Sand der Insel ballten. Immerhin waren wir am Ort unserer Sehnsucht angekommen, nach immerwährender Reise: allein, verliebt und uns selbst überlassen an einem wilden Ort.

In der ersten Nacht schafften wir es gerade noch zum Strand, wo wir unsere Schlafsäcke ausrollten, hergestellt und mit entsprechenden Etiketten versehen von »Tittel Lengenfeld«. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Am nächsten Morgen waren wir selig wie nie und von Sandflöhen gebissen. Die Landschaft bestand aus aufgetürmtem Schmirgelpapier. Auch an Ginster und die schmalen Rispen der Pinien kann ich mich erinnern. Bauern mit holzgeschnitzten Gesichtern standen in den Feldern, saßen auf den Plätzen in Palaver-Runden, und aus Wurzelholz waren die Hirten-Gnomen auf den Eselsrücken, die hinter ihrer Herde herritten, während die schwankende Gerte nur über den Hintern dahinstrich.

Die Sardinnen waren starkknochige, massive Räuberhauptmannsfrauen mit Damenbärten, schwarzen Kopftüchern und Reibeisen-Stimmen. Ihre Hände waren raue Pratzen, rissig von der Feldarbeit und zupackend. Manchmal baten uns die Frauen ins Haus, wärmten Wasser über dem Feuer, um unsere Hände vor Tisch damit zu übergießen; man trank den gold-öligen, hochprozentigen Wein Sardiniens aus kleinen Pressgläsern. Die Männer versuchten währenddessen, weltläufig zu erscheinen, Konversation zu machen und die Kultur ihres Landes zu verherrlichen.

Die Kultur bestand vor allem aus runden Steinhaufen, so genannten Nuraghen, die wie Brustwarzen auf den Hügeln saßen, steinerne Turmbauten, die hier in größter Dichte, aber mit ungewisser Funktion errichtet wurden. Kultstätten? Gräber? Wohnbauten? Die beigeordneten Bronzeskulpturen wirkten jedenfalls leptosomisch und nervös, und alles Deuten und Arme-Ausbreiten schien unerklärlich.

Einmal, wir waren inzwischen tief in die Provinz Nuoro eingedrungen, nahm uns eine Bauernfamilie bei sich auf. Wir saßen schon am langen Tisch, als die Kinder von der Feldarbeit heimkehrten. Niemand staunte über die Fremden, und nachdem ich Yvonne sicherheitshalber als meine Frau ausgegeben hatte, waren die letzten Bedenken zerstreut. Wir aßen Spaghetti aglio e olio, aber mit Oliven, Kapern und geräuchertem Käse, und nach Mitternacht, das Dessert war eben vorüber, nahm der Familienvater meine Hand, sagte, die Frauen müsse man jetzt sich selbst überlassen, und fuhr mich mit dem Moped auf die Piazza, wo mindestens fünfzig Männer beim Wein saßen. Die finstere männliche Gesellschaft, die sich hier versammelt hatte, entsprach ikonographisch exakt meiner Vorstellung von der Mafia. In der Nacht durfte ich mit meiner Frau im größten schmiedeeisernen Bett schlafen, wo wir uns nur im Arm hielten, aus Angst, auffällig zu werden in unserem Verlangen.

Das Trampen war nun so leicht, dass wir mehrmals von Wagen zu Wagen gereicht wurden, und wir trauten uns manchmal sogar, einen Wagen in einer Bucht am Meer einfach anhalten zu lassen, zuversichtlich, dass immer irgendjemand kommen und uns holen würde. Einmal bauten wir abends unser Zelt vor einen Hang und standen nur Meter entfernt, als eine Rotte Wildschweine mitten durch unser Areal stürmte, das Zelt ein Stück mitreißend.

Ein andermal sprangen wir ganz allein an ein paar warnenden, aber für uns unverständlichen Schildern vorbei in die Brandung, bis uns aufgebrachte Einheimische buchstäblich aus dem Wasser zogen. Den ganzen Tag über hatte der Rundfunk für diesen Küstenabschnitt Hai-Warnungen durchgegeben. Auf den Fotos steht Yvonne einmal vor einem Kaktus, einmal rudert sie mich, und einmal hebt sich die Silhouette einer Pinie vom Sonnenuntergang ab. Ich kann diese Bilder bis heute nicht ohne Liebe sehen.

In der Hai-Bucht sind wir dann für eine Nacht geblieben, und sie war jetzt auch dabei, die Agave, die aus der trostlos kargen Erde einen geilen Schlund und aus diesem immer neue fette Blätter hervorgetrieben hatte und jetzt so riesig am Hang stand, dass wir in ihrem Schatten lagern konnten. Und wir lagerten. Und in diesem Schatten verlor ich endlich an einem Sommerspätnachmittag, was man damals zu Recht als »meine Unschuld« bezeichnete.

Tage später hat uns ein Nachtclub-Besitzer aus Cagliari mitgenommen, hat nachts seine verlassen liegende Diskothek aufgesperrt, Pink Floyd aufgelegt, dann ist ihm aus der Küche seine Katze, die er dort eingeschlossen hatte, ins Gesicht gesprungen. Er lachte, während er blutete, aber wir wussten, nicht das Temperament der Katze, sondern die Bosheit ihres Besitzers hatte diesen Angriff verschuldet. Der Mann ließ uns auf der kühlen Tanzfläche unsere psychedelischen Kreise ziehen, brachte uns dann in eine seiner Stadtwohnungen, gab uns den Schlüssel und wollte gehen. Warum er uns traue, wollten wir wissen. »Ihr kommt auf dieser Insel nicht weit, wenn ihr mich betrügt«, antwortete er. Später hat er hinzugefügt, »wenn euch jemand überfällt, sagt, ihr seid Freunde von Piero Pirlo, dann passiert euch nichts«. Wir haben ihn nicht wieder gesehen. Passiert ist uns auch nichts. Wir reisten im Schatten der Agave. Es war der schönste Sommer.

Ein Paar Schuhe

Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wo der Bäcker die Brötchen in der Früh vor die Tür warf und die Mütter zur Kirmes mit dem Fahnenschwenker des Spielmannszuges auf der Straße tanzen mussten. Zum Haareschneiden besuchte man den Dorffriseur, einen schweigsamen Trinker, der nur am Fußballfeld manchmal die Fassung verlor und dann entfernt werden musste. Wie beschreibt man einem Friseur den gewünschten Haarschnitt? »Du sagst: Der übliche Fasson-Schnitt«, assistierte meine Mutter. Weder ich noch der Friseur wussten, was ein »Fasson-Schnitt« ist, aber das änderte nichts am Ergebnis: Er schor mir auf die immergleiche Weise den Schopf, und weil ich mich genierte, ließ ich den Kopf gesenkt und beobachtete, wie seine Schuhe durch meine Locken wateten.

Schöne Schuhe, erwachsene Schuhe, »Alden«-Schuhe, wie ich heute weiß, voller edler Lochlitzen, Ösen und kleiner Punzierungen. Es war die Zeit, in der das Wort »Halbschuhe« noch am Leben war und so klang wie »Halbblut« oder »halbstark«. Deshalb blickte ich auf diese Schuhe zwar hinab, doch eigentlich blickte ich zu ihnen auf, gewissermaßen aus der Froschperspektive. Denn damals kamen meine Schuhe von Salamander, weil es dort »Lurchis Abenteuer« gab, das Heft zum Halbschuh, mit Piping, Olm und Unkerich, dem froschgewordenen Hoss Cartwright, und Versen wie: »Dass gesund ein jeder wander’, braucht ihr Schuh von Salamander. Lange schallt’s am Brunnen noch: Unser Lurchi lebe hoch!«

Na ja, jedenfalls blieben die Schuhe des Friseurs jahrzehntelang meine Blaue Blume der Fußbekleidung. In meiner Erinnerung saßen sie fremd und edel an seinen Füßen, und im Schaufenster des dörflichen Schusters suchte man sie vergeblich. Was hätten sie dort auch zu suchen gehabt, diese Meisterstücke angelsächsischer Noblesse?

Schon damals existierte eine Kultur der Schuhe. Bata Illic sang »Schuhe so schwer wie Stein« und »Ich hab noch Sand in den Schuhen von Hawaii«, und als er später mit »Meine Schuhe, deine Schuhe« herauskam, glaubte ich kurzfristig an die innige Verbindung zwischen Showgeschäft und Schuhgeschäft. Vermutlich war er der Begründer der Kette »Bata«. Denn dort waren die Schuhe wie er: Zwischen »transsilvanisch schaurig« und »von zeitlosem Design«. Jedenfalls waren damals die Ladenketten noch wichtiger als die Marken.

Es sollten viele Jahre bis zur Alden-Reife vergehen, Jahre, die ich mit gesichtslosen Slippern von »Schuh Spath«, dem Bonner Fachgeschäft für Übergrößen, überbrückte: »Sie leben auf großem Fuße«, pflegte der zwei Meter hohe Verkäufer jedes Mal zu sagen, zu jedem. Damals hatte ich Schuhgröße 46. Nach Tschernobyl sind meine Füße dann auf 45 geschrumpft. Trotzdem kann mein lieber Freund Hans heute immer noch mit seinen Schuhen komplett in meinen verschwinden wie in einem Futteral.

Ein paar Jahre brachte ich mich dann noch durch mit leichtem, schnell zerschlissenem Schuhzeug aus Italien oder mit Wildledertretern, deren Brandsohle rutschfest und schweißfördernd wirkte. Sie erinnerte mich daran, dass in den galanten Romanen des Restif de la Bretonne aus dem 18. Jahrhundert immer wieder am Schuhzeug geschnüffelt wird, weshalb man in der Sexualwissenschaft diese Vorliebe »Restifismus« nennt. Alden-Schuhe sind nichts für Restifisten.

Anfang der 90er Jahre war es dann endlich so weit. Vor meiner ersten Sendung auf »Premiere« kamen dem Sender Zweifel an meinem »Stil«. Dieser manifestiere sich zunächst in den Schuhen, hieß es, und auch wenn diese Schuhe in den kommenden Jahren unter dem Tisch blieben und nie das Licht der Fernsehkamera erblicken sollten, wurde mir eine Stylistin zur Seite gestellt mit dem Auftrag, das Dilemma an meinen Füßen zu lösen. Jacqueline wusste sofort, was sie wollte, strebte in ein Fachgeschäft für den englischen Landedelmann und öffnete einen grünen Hartpappekarton, in dem zwischen moosfarbenen Seidenblättern ein eierschalbeiger Flanellsack lag, das Futteral des Klassikers, »Alden’s Masterworks«, lieferbar als »Wing Tip Bal Oxford«, »Long Wing Blucher Oxford« oder »Plain Toe Blucher Oxford«, in den Farben Braun, Schwarz und Aubergine.

Aubergine ist die Farbe für die Blaue Stunde, die Farbe, mit der man sich auch um 20 Uhr noch erwischen lassen darf. Diese Schuhe hatten die Füße meines Friseurs geziert, jetzt sollten sie meinen ersten Schritt ins Fernsehen begleiten. Fasson-Schnitt. Long Wing Blucher. Allwetter-Walker. Und unter dem golden eingeprägten Wappen auf jedem Schuh die Inschrift: »Alden. New England«. Auch im fernen Massachusetts weiß man, dass ein Schuh nobler wird, wenn man ein »Oxford« hinzusetzt. »Rule Britania«, sagt man sich dort, regiere unsere Herren-Schuhmode. Das tat sie viele Jahrzehnte lang.

Als Oscar Wilde nach Amerika kam, nannte er sich »Professor für Ästhetik« und »Kleidungsreformer«, bedauerte, dass Luther immer so schlecht gekleidet gewesen war, und fand nur bei den Bergarbeitern der Rocky Mountains in ihren schwarz-roten Monturen echten Stil. Sie umarmte er, nachdem er ihnen das Versprechen abgenommen hatte, niemals ihre Arbeitskleidung zu wechseln.

Und was für Schuhzeug werden diese Arbeiter getragen haben? Genau. »Custom Bootmakers since 1884« sind Alden, kein »Appointment by Her Majesty the Queen«, sondern gute, reale Stiefel-Hersteller, die die Solidität ihrer Fabrikate mit der konservativen Eleganz britischer Snobs versöhnten und in der Fertigung doppelt genähte Ledersohlen, Kalbslederfutter, feinstes Wildleder oder Lederabsätze mit Gummi-Intarsien verarbeiteten. Zusammengehalten wird das Ganze von einem flexiblen Stahlrahmen, der jeden Detektor am Flughafen zum Ausschlag bringt, sich dem Fuß aber nach einiger Zeit so geschmeidig anpasst, dass er Individuum sein darf. Jeder Alden-Schuh ist ein Solitär, doch in jahrelanger Kohabitation formt er sich mit, sodass er schließlich nur noch an diesem einen Fuß seine volle Wirkung entfaltet.

Und er hält und hält.

Erst trug ich mein Paar Alden-Schuhe nur im Studio. Aber das bekam ihnen nicht. Sie blieben steif und feierlich und ihre Oberfläche opak. Dann nahm ich sie mit in die Stadt, zerkratzte die Sohle auf dem Asphalt, ließ die Regenwolken über das Deckleder ziehen, schlurfte im Wald durch die Pfützen und Laubhaufen und feierte diese ganze Rückreise in die Kindertage mit dem Sinnesorgan der Schuhe, die mir, vielleicht zehnjährig, auf dem Boden des Friseurs zuerst begegnet waren.

Allmählich bekamen meine Aldens Falten, dann wurde eine Physiognomie daraus, am Ende hatten sie Charakter, und heute, sechzehn Jahre nach ihrer Anschaffung, müssten sie eigentlich ihr Gnadenbrot bekommen und an Materialermüdung leiden. Stattdessen sahen sie nie besser aus. Im Alter sind sie wie von innen errötet, ihr Aubergineton ist noch tiefer, ihre Patina in mehreren Schichten so durchsichtig, als hätte Tizian eine Komposition in Rot mit hundert Lasuren überzogen, und man könnte durch die obersten Schichten hindurch irgendwo bis auf den Grund des Leders sehen.

Und nicht genug von solcher archäologischen Sentimentalität. Im Innern des Schuhs hat der Hersteller – ein Arbeiter mit Kittelschürze? Eine schweigsam arbeitende Directrice? – mit schwarzer Tinte eigenhändig ein paar Runen und Zahlen auf dem weichen Leder der Fütterung hinterlassen, eigentlich eine Höhlenmalerei, die an die Kreidenotate der Sternsinger auf dem Balken über der Tür erinnert. Jedenfalls eine Signatur, eine persönliche Hinterlassenschaft der Handarbeiter, eine Geheimschrift, vermutlich geeignet, den Schuh auf der einen Seite bis zu mir, auf der anderen bis zum Kalb zurückzuverfolgen.

Heute sind diese Schuhe keine Schuhe mehr, sondern die Manifestation der Jahre, die über sie dahingegangen sind. In Heideggers Aufsatz über das Wesen des Kunstwerks gibt es eine Passage über das Bild der Bauernschuhe von van Gogh. Diese Schuhe, sagt Heidegger, sind nicht einfach die malerische Repräsentation eines »Zeugs« oder Arbeitsgeräts, sie sind ein Residuum der Geschichte. In ihnen malt van Gogh nicht das Leder, das Schnürbändel, die Ösen, die Falten des Spanns, er malt den blinden Griff des Bauern in der Früh, wenn er noch schlaftrunken nach seinen Stiefeln greift, malt die stumme Wiederholung dieses Griffs, die Ewigkeit der Strapaze, die der Schuh für den Bauern und mit ihm erleidet.

Jeder in Würde alt gewordene Gegenstand trägt diese Zeichnung und gibt so seine Geschichte preis. Aber heute werden die Gegenstände nicht mehr in Würde alt. Sie welken kaum und zerfallen abrupt. Wenn man aber einen Alden-Schuh besitzt, dann hat man etwas, das man täglich belasten kann, und das einem doch beim Altwerden Gesellschaft leistet, weil es selbst nicht spurlos älter wird. Alden-Schuhe kann man einschicken, dann werden sie in den Nähten erneuert und erhalten ein frisches Innenleben, aber der Schuh, der mit dem Fuß alternde Schuh, er bleibt, bis sein Besitzer mit den bloßen Füßen zuerst an ihm vorbeigetragen wird. So bleibt er zurück. Nicht umsonst findet sich auf alten Gemälden ein Paar Schuhe oft als Symbol für Treue: Aldens Ahnen, I suppose.

Postkarten

Die Deutschen in Afghanistan

Jetzt sehe ich sie wieder, die Straßen von Kabul, die offenen Plätze, die Staubstraßen: erst in meinen Träumen, da sind sie sepiabraun, mit einer Patina überzogen, wie die Standfotos alter Filme, dann in den Nachrichten, da sind sie aufgewühlt, von Detonationen, von zentripetalen Bewegungen erschüttert. Nachrichtenbilder setzen immer zu einem Zeitpunkt nach der Katastrophe ein. Deshalb zeigen sie Menschen, die fliehen, vom Schauplatz wegeilen, in Sicherheit gebracht und geborgen werden müssen. Die Menschen, die ich vor ein paar Monaten noch getroffen hatte, als sie sich Gedanken über ihre Zukunft machten, Alphabetisierungskurse besuchen, ein Geschäft eröffnen, eine Fremdsprache erlernen wollten, sie sind jetzt wieder auf den Straßen, fliehend, geduckt, Steine schmeißend, zu den Waffen greifend, hasserfüllt in die Kameras schreiend, dass es ein Verbrechen ist, was Amerika, was die westliche Welt ihnen antut.

Es ist wahr, auch in Deutschland gestand die Mehrheit der Bevölkerung nach dem 11. 9. den USA das Recht zu, Afghanistan zu bombardieren, auf der Suche nach vermeintlichen Terroristen, zur Beseitigung des Taliban-Regimes oder einfach im Dienst der nationalen Katharsis, zur Reinigung der Affekte.

Als ich im Februar 2005 zum ersten Mal nach Kabul kam, habe ich gesehen, wie ein amerikanischer Panzer – mit zwei aufgepflanzten Star Spangled Banners dekoriert – auf die friedliche Straßenkreuzung fuhr, das Geschützrohr über die Menge kreisen ließ, bis einige Menschen sich zu Boden warfen, andere davonliefen, ehe der Tank in eine Seitenstraße abbog. Sinnlose, absichtsvolle Provokation.

Ich habe mit Dorfältesten gesprochen, die berichteten, wie US-Soldaten die Außentore ihrer Siedlungen sprengten und Stoßtrupps, bis an die Zähne bewaffnet, das Dorf durchkämmten, Frauen und Kinder nicht minder verängstigend als ehemals die sowjetischen Soldaten. Der Älteste hat auch gesagt: »Wenn ihr Deutschen kommt, dann seid ihr unbewaffnet, ihr erklärt am Eingang, was ihr wollt. Ihr seid vertraut mit unserer Kultur, wir trauen euch.«

Ein kleiner afghanischer Soldat auf Heimaturlaub hat mir berichtet, wie er und seine zwanzigjährigen Freunde im Süden für die Amerikaner die Dörfer nach Talibankämpfern durchsuchen müssen. Erst »räumen« die jungen afghanischen Soldaten ein Dorf, dann, wenn die Kämpfe beendet sind, stürmen die Amerikaner, aus den Hügeln kommend, die Siedlung. Seiner Mutter darf der junge Soldat auf Heimaturlaub nicht sagen, worin sein Dienst besteht, er arbeite für eine Hilfsorganisation, sagt er ihr, sonst würde sie ihn nicht mehr gehen lassen.

Ein deutsch-afghanischer Zuckerrüben-Fabrikbesitzer hat mir erzählt, wie die Amerikaner ihn warnten, seine Fabrik sei nicht sicher, es könne zu Anschlägen kommen. Als er nicht das Weite suchte, kam es wirklich zu Anschlägen, Sachbeschädigungen. Er fand heraus, dass diese Übergriffe auf die Amerikaner selbst zurückgingen, die die Zuckerversorgung Afghanistans in die eigenen Hände nehmen wollten.

Viele solcher Geschichten habe ich gehört, manches, das sie bestätigte, selbst gesehen, und doch hat niemand, den ich sprach, Hass gegen Amerika gezeigt – Missbilligung ja, auch Verachtung, aber der jüngst aufgeflammte Hass ist erst jetzt in den Gesichtern, da amerikanische Soldaten einen Unfall mit Todesopfern nicht nur verursacht, sondern die Verletzten danach im Stich gelassen haben: Ein Verstoß gegen einen Grundwert afghanischer Kultur.

Was heißt das? Glauben sie wirklich, in einer Situation, die Bush und Blair als »Krieg« bezeichneten, könne das Immaterielle der Kultur, die Verbindlichkeit von Sorge, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft auch von amerikanischen Soldaten im Umgang mit der Zivilbevölkerung als verpflichtend empfunden werden?

So eigenartig es ist, und so neuartig mir die Erfahrung war: In dieser Situation erscheinen die Deutschen, die nicht mit den US-Truppen in den Irak-Krieg zogen und sich jetzt auch in Afghanistan so viel behutsamer verhalten, manchem Afghanen als Anti-Amerikaner, als positive Variante westlicher Mentalität und Muster dafür, wie man sich einer fremden Kultur nähern sollte, auch wenn man kommt, um zu helfen, und wirklich handelte es sich bei den deutschen Soldaten, die ich sprach, um gut vorbereitete, wohl informierte, die Situation sensibel abwägende Männer.

Ihre Unterstützung gilt als selbstlos, und jedes Kind nennt die Deutschen »uneigennützig«: Auch die Chinesen bauen Straßen, aber die sind teuer und haben nicht mal einen Mittelstreifen, auch die Türken bauen Straßen, die haben zwar einen Mittelstreifen, aber sie kosten auch. Nur die deutschen Straßen sind gut und kosten doch nichts. »Denn euch geht es wirklich um uns«, sagt ein alter Richter.

Und so haben mir ehemalige Mudschaheddin empfohlen: »Willst du sicher reisen, mach eine deutsche Flagge hinten an den Wagen, dann passiert dir nichts.« Inzwischen kleben auch amerikanische Soldaten deutsche Flaggen an ihre Wagen. Das trägt zur Sicherheit der Angehörigen beider Nationen nicht bei.

Dass sie gemocht wird, ist für keine Nation hier mehr selbstverständlich, denn die Nicht-Regierungsorganisationen genießen einen zweifelhaften Ruf, nicht nur, weil sie die Mietpreise in Kabul in die Höhe treiben. Als kürzlich in einer Umfrage ermittelt werden sollte, worin die Afghanen die wichtigste Bedingung für den Frieden sähen, antworteten über dreißig Prozent: Entwaffnung, und nur zwei Prozent sagten: Hilfe von außen.

Die Deutschen sind sich ihrer Sonderrolle bewusst, und sie wissen auch, dass diese verloren wäre, beteiligten sie sich an der Drogenfahndung. Noch aber wird ihre Aufbauarbeit mit eigener Zustimmung begleitet, und wirklich: Der deutsche Botschafter in Kabul ist ein wenig konventioneller, zupackender Mann. Das Goethe-Institut wird von Sprachschülern geradezu überlaufen, in einem Seminar erarbeiten junge Journalismus-Studenten Kurzfilmbeiträge über ihr tägliches Leben. Die deutschen Hilfsprojekte auf dem Land kündigen sich wenigstens schon aus der Ferne durch ein Verkehrsschild an, das da steht wie ein Kunstwerk, so einsam und unverständlich: »Vorsicht! Fußgänger überqueren die Fahrbahn!« Aber das tun sie doch dauernd, unangekündigt, überall, und so staunen Afghanen diese L’art-pour-l’art-Objekte des deutschen Verkehrswesens an und ahnen, dass sich auch in ihnen etwas von der Kultur, wenn nicht vom Nationalcharakter der Deutschen verraten muss.

Mit Kussmund Bonn

Komm heim, sagt die Landschaft, blickt auf zum Flugzeug und breitet die Arme aus. Geziegelte Kirchen, geriffelte Felder, Flecken Mischwalds, sogar Landstraßen und an Landstraßen Straßendörfer, Haufendörfer, Sprengel, Weiler. Vom Laufband angenommen, rolle ich nach Jahren in Abwesenheit der Wiederbegegnung mit Bonn entgegen. Heim ins Vaterland der Verbraucher, sagt Laetitia Casta, die mit nackten, von innen erglühten Beinen aus der Flughafendecke steigt. Willkommen, sagt der organisierte Konsum, willkommen, aber entscheide dich: Willst du eine Heimat bewohnen oder einen Standort?

Flughäfen bleiben vom Pathos des Heimatgefühls verschont. Was Köln-Wahn hieß, heißt Köln/Bonn, könnte aber auch Detroit, Texas, Singapur heißen.

Hier und da Fachwerkhäuser, auf ihren Türbalken die Kreide-Runen der letzten Dreikönigssänger. Idyllisch soll das wirken, beschaulich, mit dem Kreuz im Giebel, so, als wäre es die Aufgabe jedes Hofes, jedes Baumes, jedes Ackers und jeder Wolke, das Wort »Heimat« zu buchstabieren oder »Unser Dorf soll schöner werden«. Wenn es jemals leicht war, von hier zu verschwinden, wie könnte es je schwer sein zurückzukehren? Und worauf kann ich also eher verzichten – auf das Weggehen oder auf das Wiederkommen? Und was macht jemand, der in seine Heimat zurückkehrt und ein Autobahnkreuz findet, wo sein Elternhaus war? Steht er da und sagt: Meine Kreuzung, meine Heimat? Sucht er sich ein Surrogat, eine zweite Heimat? Steht er mit Tränen in den Augen da? Den Wald dort, dann den Acker, den Schwung der Hügellinie, die einsame Bahnstrecke: Wie viel kann man ihm wegnehmen, und er nennt es immer noch »meine Heimat«?

Eine ungefährdete Heimat müsste jenseits der Zivilisation liegen, als ferner, der Zeit entzogener Winkel. Also ist sie immer fiktiv, und fatal wird es nur, wo man aus dem Sentimentalen etwas Politisches macht. Vermutlich würde es den Menschen das Sprechen über ihr Land erleichtern, wenn sie sich alle als Heimatvertriebene erkennen wollten, davongejagt aus künstlichen Paradiesen. Dann lohnte es sich also nur von der Heimat zu sprechen als von einem Mangel, dem Inbegriff des Verlorenen.

Ich nehme ein Taxi. Es passiert den Hofgarten hinter dem prachtvollen kurfürstlichen Bau der Universität. Der Fahrer fragt nach der Hoteladresse. Ich nenne einen Namen, weil ich mich an eine Aussicht erinnere, an einen Teppich mit Sternen darauf und gemalte Zirrhuswolken an der Zimmerdecke.

»Da wollen Sie hin?«, fragt der Taxifahrer skeptisch. »In dem Hotel fliegen doch die Heiratsschwindler aus den Fenstern!«

Woher er das weiß? Zehn Jahre lang kam ein Herr hierher, umgarnte Frauen, flanierte mit ihnen in den Rheinauen, kehrte zurück ins Hotel, aß gepflegt, liebte sie anschließend stürmisch …

»Woher wissen Sie das?«

»… und die ließen sich alles abschwatzen. Eines Tages ist dann vorn die Polizei vorgefahren, und hinten ist er aus dem Fenster gesprungen, hat sich das Bein gebrochen, das war’s.«

»Und woher wissen Sie das?«

»Ich hab eines seiner Opfer geheiratet.«

Ein Märchen mit glücklichem Ausgang, genannt Wohnsitz im Siebengebirge, das entstand, als die Sieben Riesen, die das Rheintal aushoben, ihre Spaten abklopften. Noch ein Märchen. Auf der anderen Seite das Vorgebirge mit seinem Kottenforst, dessen Wälder bis in die Eifel reichen, bis fast vor Heinos Café in Münstereifel. Ende der Märchen.

Weder die Verkehrsführung noch die Stadtarchitektur, noch strohfeuerartige Versuche, ihr Urbanität zu verleihen, konnten Bonn je ruinieren, nicht den Alten Friedhof, die Universität, das Bonner Münster, den Markt mit dem Rathaus, den Bahnhof, auf dessen Stufen Heinrich Bölls Clown zuletzt sitzen bleibt, nicht den Alten Zoll, von wo das romantische Sehnen über den Rhein zieht und die Gewissheit, dass Johannes Brahms hier der Liebe lebte und Robert Schumann in Wahnsinn verfiel.

Passé, wie die Demonstrationen, die diese Stadt überzogen, aber weder Notstandsgesetze noch Pershings wegdemonstrierten, und die doch der hartleibigen Beharrlichkeit der Bonner Bürger nichts anhaben konnten. Mit dem Abzug des politischen Personals sind sie in eine stabile Seitenlage zurückgekehrt, die ihnen guttut, endlich frei vom Repräsentationsgedanken!

Die richtige Antwort auf die Frage »wie jehdet?« lautet in Bonn immer noch »Muss«. Es muss gehen, und Spaß muss sein, das sind ur-rheinische Imperative. Immer »musste« es gehen: Damals, als noch Politiker ihre Futterplätze am Rhein hatten, und heute, da sie weggezogen sind, um Berlin Flamboyanz zu geben und von dort die »Provinzialität« Bonns zu beklagen. Ach was: Bonn vereitelte die Selbstentfaltung deutscher Weltpolitiker, deren Biographien sich in einem Radius von 200 Kilometern erschöpften.

Indem man abfällig von der spießigen »Bonner Republik« sprach, suchte man doch nur wieder einmal seinen Nationalcharakter loszuwerden. Bonn sollte keine geographische Größe mehr sein, sondern eine anthropologische, Inbegriff dessen, was der Deutsche an sich nicht mag. Deshalb suggeriert der Ex-Bonner Politiker gern: Du brauchst nur umzuziehen, schon wirst du mediterran.

Zurück zur Natur geht auch nicht. Aus den Gemüsefeldern von ehemals sind die Bildtapeten des vorindustriellen Zeitalters geworden. Der Bauer fährt nur noch aus folkloristischen Gründen Traktor, und Gelb ist die Hoffnung. Der Gelben Post wird hier das höchste Gebäude Nordrhein-Westfalens gebaut, und »Hauptstadt des Eierlikörs« ist Bonn auch geblieben, doch in die alten Regierungsgebäude hat man so lange Ausländerheime, ausländische Vertretungen und internationale Organisationen stecken wollen, bis die Einheimischen fürchteten, Bonn werde die deutsche Bronx.

Da bleibt sich der Bonner gleich. Anfang der siebziger Jahre, als Straßenumfragen noch kein Genre waren, machten wir Schülerzeitungsredakteure eine Recherche zur Frage: »Wie gefällt Ihnen Bonn?« Die Antworten damals: »Heimat is Heimat, da kann nix passieren« (ein Angestellter), »Bonn klaaaaasse, ganz klaaaaase, Köln scheiße« (ein Penner), »Ja, Mensch, ich bin ein Beethoven« (ein Aussteiger), »Zu viele Fremde hier« (ein Marktverkäufer), »Lieber nix sagen« (ein Afroamerikaner).

Ein paar Jahre später war ich Nachtwächter an dreißig Wachstellen in der Stadt und lernte sie von unten kennen. Im Stollen der U-Bahn-Baustelle sammelten sich nachts die nettesten Penner um ein Feuer. Im Bundespresseamt kam mir auf dem nächtlichen Flur eine barbusige Angestellte entgegen, gefolgt von hoch bezechten Herren, und rief, »Ich kann doch nicht mehr, ich kann doch nicht mehr«. Im Bundeskriminalamt bewachte ich zwei Schlüssel mit dem Anhänger »Carlos Akte«, und im amerikanischen Konsulat, wo wir den Botschafter beschützten, legten sich die Patrouillengänger nach Mitternacht unter die Rhododendronbüsche und machten ihr Nickerchen.

Das nächtliche Bonn war besser als sein Ruf. In der Südstadt lebten noch Kommunen, die mit kollektiver Vaterschaft Kinder zeugten, hinter dem Bahnhof gab es eine Bar mit der rätselhaften Aufschrift »Weltsexreport mehrerer Liebestollen«, nicht weit davon das »Maddox«, den Club, dessen Besitzer eines Tages von einem Geschichtsstudenten mit einer Machete gefällt wurde, weil er doch die »Verkörperung des Bösen« sei.

In der Immenburgstraße hinter dem Busbahnhof schließlich lag das mythische Bonner Bordell mit seinem gekachelten Fachwerk-Entree und einem Labyrinth aus Fluren, Zimmern und Betten mit Blick auf den Fernseher, eine Verlängerung der Fußgängerzone eigentlich, die auch nichts anderes ist als ein System von Fluren und Salons.

Es ist Samstagnacht. Ich biege in die Immenburgstraße ein. Auf einem Container ein kotzender Türke. Sonst niemand weit und breit. An den unbeleuchteten Fassaden von Speditionen und Schlachthofverwaltungen entlang, an der Telefonzelle mit dem rosa Hörer vorbei. Von hier aus werden offenbar nur betrogene Ehefrauen oder Huren angerufen. Alles in diesem Umfeld hat plötzlich mit dem Freudenhaus zu tun. Selbst die Schreie des Viehs, die der Wind aus dem nahen Schlachthof herbeiträgt, klingen nach dem kleinen Tod, nicht nach dem großen. Noch die lieblose Sauberkeit der Straße wirkt wie unter einem großen Sagrotan-Tuch entstanden, und im einzigen Schaufenster hier steht vor der Gardisette-Gardine ein Trockenblumenstrauß samt Schild »Nur Dekoration«.

Am Samstag fahren die Wagen um diese Zeit dicht an dicht. Der Bauzaun gegenüber steht auch noch, hinter dem sich schon vor fünfzehn Jahren die Männer im Dunklen erleichterten. Der Boden hier müsste geodelt sein von den Körpersäften unglücklicher Männer. Die einen stehen nebeneinander als Freunde und bringen sich in Form. Die anderen haben sich nicht getraut, stehen allein und tun nur so, als müssten sie pissen.

Und die Tages-Mythen?

Aus dem Hofgarten steigen immer noch Marihuanawolken auf, zwei Frauen beschriften auf dem Bauch liegend weißes Papier, die eine sommersprossig, die andere eine blauhäutige Perserin, abseits drei Türken, die die Frauen schon unter sich verteilt haben. Dazwischen missmutige Klassenkämpfer mit Rucksack, Fußball spielende Mädchen, Hundeführer, Sonnenanbeter, Satanisten um eine imaginäre Mitte gedrängt, auch Irokesen-Schnitt-Träger, eine Marktfrau mit Kurzhaarfrisur und Solariumsbräune und langhaarige Universitätslehrer schlurfen in Jeansjacken vorüber, abgeklärten Schrittes, wie Bonn, das auch nie hetzt. Ja, die Stadt ist lässig, und sei es auch nur, weil sie ihre Zukunft endlich hinter sich gebracht hat.

Alle haben die Heimat mitgenommen, die einen ins Grab, die anderen in die Ferne, die dritten ins Vergessen, die vierten in den Stumpfsinn. Doch ist Heimat noch Heimat ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Mädchen, ohne Kaufmannsladen? Und wenn ein Karpfen im Waschbecken aufwächst, nennt er es später »Heimat«?

In der Nacht sitze ich hinter dem Bahnhof in einem Imbiss und esse mit einem Fremden aus Mali.

»Wann haben Sie Ihre Heimat zuletzt gesehen?«

»Neulich, im Fernsehen. Da sah ich meine Heimat, die Leute saßen alle auf dem Boden vor der Tür und aßen mit den Händen.« »Und?« Er schlägt mit der flachen Hand auf den Resopal-Tisch und greint: »Nicht mal das hier ist mein Lebensstil. Mein Gott, ich hab Heimweh selbst nach den Fliegen!« Ich auch.

Über die Grenze

Die schönste deutsche Vereinigung gelingt jeden Tag zwei Flüssen, und selbst der Volksmund bedichtet ihr Zusammenfinden: »Wo Fulda sich und Werra küssen, / sie ihren Namen büßen müssen, / und hier entsteht durch diesen Kuss, / deutsch, bis zum Meer, der Weserfluss.« Aha. Die Flüsse vereinigen sich im Kuss, danach sind sie stärker und tragen einen neuen Namen.

Die beiden deutschen Staaten haben sich ohne Kuss vereinigt, waren anschließend schwächer und gaben sich den alten Namen. Wo ist das Glück geblieben? Bei den Halbwüchsigen, denen jetzt keiner mehr sagen kann: Wenn es euch nicht passt, geht »nach drüben«? Bei den Geschäftsleuten, die sich mit jedem Fall jeder Grenze die Erde ein bisschen mehr untertan machen? Bei den Reisenden, die plötzlich bemerken, dass man mit dem Fall der Mauer dem Westen eigentlich gar nicht mehr entkommen kann?

Ich weiß nicht. Jedenfalls war es der Zusammenfluss von Fulda und Werra, wo ich vor zehn Jahren an der Seite meiner Tante auf Deutschlands Vereinigung zufuhr. Die Landschaft in dieser Gegend ist reine Idylle – weil man sie in Ruhe gelassen hat. Die freie Markwirtschaft hielt einen Sicherheitsabstand von der Planwirtschaft, Industrie wollte sich hier nicht niederlassen. Man fährt also plötzlich in die deutsche Vergangenheit hinein, zwischen Weilern und Flecken, gepflasterten Marktplätzen, Fachwerk und feuervergoldeten Wirtshausschildern. Makaber, dass für die Romantik dieser Gegend ein Todesstreifen verantwortlich sein soll.

Die Grenze verlief in dieser Gegend durch ein grünes Tal. Als wir sie hätten sehen können, lag sie im Nebel. Auf den Hängen zu ihren Seiten aber standen die Anwohner, die sich so lange aus der Ferne zugewinkt hatten, und die exotischen Sozialisten dort drüben bereiteten sich eben vor, den Nebel zu teilen wie das Rote Meer und das Gelobte Land zu erreichen. Der nächste Nebel, den wir sahen, das waren die Trabant-Wolken, aus dem das Jauchzen der Arbeiter und Bauern klang, und in die hinein sich jetzt auch kusswütige westliche Angestellte und Beamte warfen. Meine weißhaarige Tante sagte immer nur: »Ist das schön!«, und ich schlug ihr vor, Pilze zu suchen.

An diesem Tag flossen die Träume ineinander, aber die Desillusionen auch. Die Grenze war einfach größer als die Menschen, und da, als die Mauer fiel, auch die Utopien fielen, fand man sich für kurze Zeit in einem wunschlosen Zustand. Wer denkt, wenn man ihm die »Freiheit« schenkt, an all die Kleinigkeiten, die man ihm nicht schenkt! »An einer vollendeten Tatsache«, hat Joseph Conrad mal gesagt, »ist nichts so vergänglich wie ihr Wunderbares.«

Am selben Tag hatte eine Ostberliner Freundin ihr ostdeutsches Wiedervereinigungserlebnis. Für eine Fachzeitschrift der DDR-Germanistik hatte sie sich an einem Text über die Vorbilder zu Ibsens »Peer Gynt« festgebissen. Ihr fehlte eine japanische Untersuchung sämtlicher Quellen. In den DDR-Bibliotheken aber war diese nicht aufzutreiben. Am Abend erfuhr die junge Forscherin dann, die Mauer sei wohl gefallen. »Propaganda«, dachte sie und ging schlafen. Am nächsten Morgen saß sie wieder ratlos an Ibsens »Peer Gynt«, als ihr die Nachrichten vom Vortag einfielen: »Mal sehen, ob die Mauer noch offen ist«, dachte sie und schaltete den Fernseher ein. In der Tat.

Also spazierte sie durch das Brandenburger Tor, in die Nationalbibliothek, fand sofort den gesuchten Aufsatz, fotokopierte ihn und dachte, als sie das Brandenburger Tor in umgekehrter Richtung durchschritt: »Wenn sie die Mauer jetzt wieder schließen, habe ich wenigstens meinen Aufsatz.« Die Mauer blieb offen, ihr Aufsatz wurde fertig, aber es war niemand mehr da, der ihn drucken wollte.

Jeder hat seine Vereinigungsgeschichte, jeder seine Enttäuschung. Wer sich im Westen auf die verbotenen Bücher, Bilder und Platten aus den Giftschränken der DDR gefreut hatte, der erfuhr, es gab sie kaum. Wer sich hier auf Sozialisten gefreut hatte, bekam CDU-Wähler, wer dort auf Demokraten gehofft hatte, sah sich plötzlich im Klammergriff der Mitbewerber und Kalter-Krieg-Gewinnler. Auf der berühmten Jubelfeier in Dresden, wo Kohl die »blühenden Landschaften« zum geflügelten Wort machte, gab es im Schwarz-Rot-Blonden Fahnenmeer noch ein einziges »kritisches« Transparent: »Wir begrüßen auch die Herren vom BND.« Es wurde schnell niedergerungen, aber ich stellte mir vor, wie mit dem Fall der Mauer hier wirklich die Geheimdienstler wie zwei Schafherden ineinanderliefen und das Unmögliche nicht denken konnten: dass sie eins waren, von keiner Grenze getrennt.

Erst indem sie ihren Staat verloren, bemerkten die Menschen, was nur durch die Mauer aufrechtzuerhalten gewesen war. Nichts blieb, das Land war niederkonkurriert und zur Instandsanierung freigegeben, und mir fiel ein, dass der symbolistische Maler Odilon Redon hundert Jahre zuvor geträumt hatte: »Mein herzlichster Wunsch allerdings wäre eine Menschheit (…), die nur noch aus Bewunderung oder Mitgefühl in ein anderes Land eindringen würde …« Die DDR war ein anderes Land, Bewunderung hatte sie nicht verdient, und von dem Mitgefühl blieb bald nicht mehr als der Gestus der Herablassung. Wo eben noch eine unerbittlich scharf gezogene Grenze gewesen war, marodierten Wegelagerer und Drücker-Kolonnen. Was eben noch Grenze gewesen war, erweiterte sich plötzlich zum rechtsfreien Raum.

Das Jahr der friedlichen deutschen war zugleich das Jubeljahr der Französischen Revolution, von den Amerikanern durch eine Briefmarke gefeiert, auf der Delacroixs »Freiheit« das Volk anführt. Nur ihre Brustwarzen hat man auf der Briefmarke wegretuschiert – als Ausdruck für zu viel Freiheit. Schamgrenzen verschoben sich, Geschmacksgrenzen. Die Menschen im Osten wurden hinter die Demarkationslinie ihrer erreichten Liberalität zurückgeworfen, Leistungen wurden revidiert, Errungenschaften rückgängig gemacht, und die im Westen wandten alte Tugenden an: Der Klopapierverbrauch, sagte mir ein Hotelier auf Usedom, sei seit der Vereinigung um »das Vierhundertfache« gestiegen. Die West-Touristen ließen einfach zu viele Rollen mitgehen.