29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

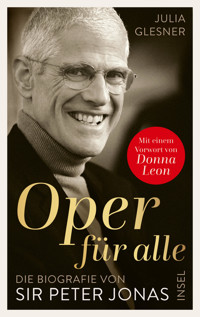

Er war nicht nur ein Opernstar, sondern einer der schillerndsten Zeitgenossen: Sir Peter Jonas, ein toller Typ, elegant, spleenig, humorvoll. Mit einer Familiengeschichte, die exemplarisch für die Wirren des 20. Jahrhunderts steht. Seine Mutter stammte aus dem Libanon, sein Vater aus einer jüdischen Familie aus Hamburg. Er selber wuchs in England auf, schaffte es mit Disziplin und britischer Coolness an die besten Opernhäuser der Welt, arbeitete mit Sir Georg Solti oder Sergiu Celibidache. 1993 wurde er Intendant der Bayerischen Staatsoper München, wo er für seine Inszenierungen einerseits in den Himmel gehoben, andererseits in Grund und Boden verdammt wurde. 1999 adelte ihn die Queen.

Sein Hauptanliegen war es, Hochkultur zugänglich zu machen. Sein Projekt »Oper für alle«, bei dem er Aufführungen auf den Max-Joseph-Platz übertrug, wurde für viele Städte modellhaft.

Im April 2020, im Alter von 73 Jahren, erlag Sir Peter Jonas dem Krebs. In den zwei Jahren vor seinem Tod führte er zahlreiche Gespräche mit der Autorin Julia Glesner. »Schreiben sie schnell«, bat er, ehe er ihr Einblick in sein atemberaubendes Leben gewährte.

Ein Muss für alle Opernfans!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 859

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Julia Glesner

Oper für alle

Die Biografie von Sir Peter Jonas

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

Vorwort

Das Beste des Menschen verkörpern

I am sort of a Glückspilz

Mein Leben ist nicht von der Oper geprägt

Ein religiös musikalischer Mensch

Mit dem Tod Schach spielen

Der Grund ist immer ein musikalischer

Ein vollendeter Gentleman

Er hat wieder eine Cabaletta erzählt!

Der Wanderer

Autos, Cricket und Fußball!

Unterrichten

Reden halten

Engagement am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin

Kindheit und Jugend

London nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Familie Ziadie in Jamaika

Die Familie Jonas aus Hamburg

Walter Jonas

Hilda May Jonas, geborene Ziadie

Die Familie Jonas in London

Die Worth School

Kathryn, sein Schicksal

Scheidung der Eltern

Pubertät in Worth

Die Studienjahre

Das Experiment

Sussex 1965-1968

Kathryns Tod

Antony Costley-White und Mark Elder

Chimes Music Shop

Der Sommer 1968

Manchester 1968-1971

London 1971-1973

Rochester 1973-1974

Schönberg op. 31 Variationen für Orchester

Chicago 1974-1984

Sir Georg Solti und das Chicago Symphony Orchestra

Einfach anfangen

Erste Tournee nach New York

Zwei neue Angebote

Der Moment der Diagnose

Das

Rheingold

an der Opéra de Paris

Lucia Popp

Die erste Führungsposition

Harry Zelzer und die Allied Arts Corporation

Vladimir Horowitz

Totales Vertrauen

Walter Felsenstein und Wieland Wagner

Das Drama des begabten Kindes

Mein charmanter, oberflächlicher kleiner Bruder

Innovative Programmpolitik

Zehn grüne Flaschen

München 1946/47

An die eigene Tür klopfen

Georg Solti und Ferdinand Leitner

Edward Kilényi

Widerstand gegen Solti

London 1984-1993

Die Qual der Wahl

Lord Goodman

Das Coliseum

Lord Harewood

Welcher Peter?

Ende der Ära Harewood

The

ENO

Experience

Ausgesuchte Feinde

Cuts, cuts, cuts!

Das Triumvirat: Ein neuer Führungsstil

Ein Ondit schaffen

Ein Bettler für das Musiktheater

Lesley Garrett

Eine neue Bühnenästhetik

David Alden

Peter Palumbo

Pan-Am-Flug 103

Innovatives Musiktheater-Marketing

Das Jahr 1989 und die Tournee nach Russland

Die Spielzeit 20+

Aufs Neue: Welcher Peter?

Das Londoner Vermächtnis

Abschied im Rollstuhl

München 1993-2006

Der Dinosaurier

Volksrepublik Technik

21. März 1994

Die Beschwerdebriefe

PJ

und der Freistaat Bayern

David Aldens

Tannhäuser

Oper und Stadtgesellschaft

Each man kills the thing he loves

Barbara Burgdorf

Pierre Mendell

Parsifal

Ein James Bond der Oper

Alltag in der Oper

Jürgen Rose

Zubin Mehta und Sir Georg Solti

Zubin Mehta, der ideale Generalmusikdirektor

Kritik vom Obersten Rechnungshof

Modernes Musiktheater-Management

Das schwerblütig Deutsche wurde abgeschüttelt

Spielplan und Programmpolitik

Festpiel+

Oper für alle

Musiktheater als Dramaturgie der Gesellschaft

So sollst du, meine Seele, dich vom Tod ernähren, der sich von Menschen ernährt

Spuren in die Vergangenheit

Achten und schätzen Sie die Künstler!

Keine Opern-, eine Berlin-Krise!

Entkommen können

Coda

Nachwort

Danksagungen

Bildnachweis

Anmerkungen

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Vorwort

Freundschaften, die durch einen Dinosaurier begründet werden, haben heute leider Seltenheitswert, bei meiner Freundschaft mit Peter Jonas aber war es so. Vor einem Vierteljahrhundert – man stelle sich das vor! – sah ich in der Bayerischen Staatsoper zu München die bahnbrechende Aufführung von Händels Giulio Cesare – in der ein Dinosaurier mitspielte –, und ein paar Tage später, leidlich erholt von dem umwerfenden Erlebnis, bedankte ich mich nach alter Familientradition mit einem Brief bei dem, der mir dieses Geschenk gemacht hatte: Peter Jonas.

Einige Wochen später bekam ich von Peter, dem Intendanten, eine handschriftliche Einladung: Wenn ich das nächste Mal in München sei, sei ich jederzeit in noch einer Vorstellung willkommen und möge doch auf einen Sprung bei ihm vorbeischauen.

So selten, wie man auf der Bühne einen Dinosaurier sieht, so selten verzögert sich wohl auch die erste Begegnung mit einem zukünftigen Freund, weil derjenige gerade Kopfstand macht. Als ich ihn besuchen wollte, war gerade Mittagspause, und man sagte mir, Peter pflege diese Zeit im Kopfstand zu verbringen. Nach einer Weile stand er wieder auf den Füßen, ich betrat sein Büro, wir kamen ins Plaudern und freundeten uns an.

Natürlich verband uns die Leidenschaft für Händels Musik, nur war seine Sucht viel weiter fortgeschritten und von viel größerer Bedeutung. Schließlich benutzte er seine Position dazu – Lobet den Herrn! –, die Hörgewohnheiten eines ganzen Kontinents zu verändern.

Bevor Peter jenen gewaltigen Dinosaurier auf die Bühne brachte, erinnerten die wenigen Händel-Aufführungen bei europäischen Festspielen an Birkenstocks mit Socken. Bumm, bumm, bumm, sangen hundert Stimmen das Halleluja, den Cesare sang ein Bass. Nach dem Dinosaurier und über seine gesamte Amtszeit als Intendant hinweg wurde die Staatsoper zum berühmtesten Opernhaus Europas, und Händel eroberte seinen Platz als führender Opernkomponist zurück.

Heute ist Händel allgegenwärtig, und das verdankt er Peter, dem Genius dieser ersten Aufführungen, der die Opernfreunde eines Kontinents buchstäblich bei den Ohren packte und ihnen wie Hamlet seiner Mutter die Frage stellte: »Wie gefällt euch das?« Es gefiel ihnen sehr, und ewig sei Peter dafür gepriesen.

Von Anfang an beeindruckten mich an ihm drei Eigenschaften, die ihm bis zu unserer letzten Begegnung erhalten blieben: Intelligenz, Anstand und Charme. Er war klug, sein Sachverstand reichte von Musik über Geschichte, Ökonomie, Naturwissenschaften, Astronomie bis hin zu den bildenden Künsten. Nie ging es ihm um moralische Urteile, auch wenn sein Ethos jede Art von Betrug missbilligte und Höflichkeit an die erste Stelle setzte. Dennoch bewahrte er sich ein kindliches Staunen darüber, auf wie vielfältige Weisen sich Erwachsene danebenbenehmen können. Und er war charmant! Mein Gott, der Mann hätte eine Statue von ihrem Sockel charmieren können.

Über die Jahre, die Jahrzehnte, trafen wir uns gelegentlich, korrespondierten nur sporadisch, doch immer – egal wie viel Zeit zwischendurch auch vergangen war – setzten wir die Unterhaltung an der Stelle fort, wo wir beim letzten Mal stehengeblieben waren.

Ehrlich gesagt, die Scheherazade war Peter. Dank seiner unglaublich breitgefächerten Kenntnisse, Reisen, Beschäftigungen und Kontakte hatte er immer etwas zu berichten, und ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Immer wieder bat ich ihn, mir meine Lieblingsgeschichten noch einmal zu erzählen.

Meine allerliebste war die von der Reise nach Jamaika, wo er seine Cousins im Gefängnis besucht hatte. Sie führten ihre Drogengeschäfte innerhalb der Mauern in eigenen Suiten – mit privaten, uniformierten und schwerbewaffneten Wächtern –, einem der wenigen Orte, wo sie in Sicherheit waren.

Oder die Geschichte von der Sopranistin, die im Regenmantel in sein Büro kam, die Tür hinter sich zumachte und ihn bat, ihren Vertrag aufzulösen, damit sie ein besseres Angebot in einem anderen Land annehmen könne. Als er sich weigerte, öffnete sie ihren Regenmantel (man denke an Ingrid Bergman in Casablanca), unter dem sie nichts anhatte, und sagte, sie sei zu allem bereit, wenn er einwillige. Das Beste an der Geschichte war, wenn er mir vormachte, wie er verzweifelt nach dem Telefon getastet und seine Sekretärin um Beistand angefleht hatte.

Er sprach auch von seiner Schulzeit in den Fünfzigern an einer von Benediktinern geführten Knabenschule, die er als einen Gulag mit Kruzifixen in allen Räumen schilderte. Was mich an dieser Geschichte immer am meisten berührte, war seine Sehnsucht nach seinen Klassenkameraden, damals alle im Alter erwachender sinnlicher Begierden, von denen niemand so recht wusste, was damit anzufangen war.

In all diesen Geschichten stellte sich Peter als ahnungsloser Candide dar, der sich keinen Rat wusste: Erzählt als reiner Slapstick, ohne jeden Zeigefinger.

Doch dann waren da auch noch die unseligen Geschichten von dem Feind, der ihn fast sein Leben lang auf Schritt und Tritt verfolgte: Krebs. Er nannte mir einmal die Zahl, wie oft er die Diagnose bekommen und wie viele Operationen er gehabt hatte. Die übliche Formulierung würde lauten, er habe »sein Schicksal getragen«, doch Peter sprach von seiner Krankengeschichte ausschließlich mit wissenschaftlichem Interesse und einer Distanziertheit, die beim Hörer keine schmerzliche Anteilnahme aufkommen lassen wollte. Ich erinnere mich an seine Beschreibung der riesigen, mehrere Meter langen Kanone, die ein einziges Atom in sein Auge schießen sollte – hatte er doch seine Karzinome so oft ausgetrickst, dass dieses Auge so ziemlich als einziger Angriffspunkt übriggeblieben war. Sein ungekünsteltes Interesse an diesem Prozess war so ansteckend – ich vermute, das war Peters Absicht –, dass die geheimnisvolle Komplexität der Behandlungsmethode auch den Zuhörer faszinierte und damit von der Tatsache ablenkte, dass es hier um eine tödliche Krankheit ging, die einem innig geliebten Freund nach dem Leben trachtete.

Unsere letzte Begegnung war als Auftakt eines übermütigen Projekts gedacht: Er sollte aus seinem Leben erzählen, und die Aufzeichnungen wollten wir als Grundlage für seine Autobiografie verwenden. Wir plauderten, wir aßen zu Mittag, plauderten weiter, zum Nachtisch und Kaffee gab es die Geschichte von seinen Cousins, und dann zog ich los, begeistert von den Geschichten, von seiner Klugheit, seiner Gesellschaft und der Aufmerksamkeit, mit der er für uns beide Eiskaffee bestellt hatte. Wenn wir das nächste Mal zur gleichen Zeit in derselben Stadt wären, wollten wir weitermachen.

Dazu kam es nicht mehr, und jetzt weilt er nicht mehr unter uns. Aber die Erinnerung an ihn bleibt: Er war der beste Geschichtenerzähler, dem ich jemals begegnet bin, seine Freundschaft hat mein Leben unendlich bereichert, und ich kenne keinen Mann, der in einem Kilt so gut ausgesehen hat wie er.

Donna Leon

Das Beste des Menschen verkörpern

Ein Buch zu schreiben ist eine lange Reise. Peter Jonas überlegte lange, bevor er seine Zustimmung gab, gemeinsam an seiner Biografie zu arbeiten. Er war sich unschlüssig, ob er die Kraft und die Lust für dieses Unterfangen haben würde. Als Theatermacher hinterfragte er aber auch, ob sein Leben und das, was er daraus gemacht hatte, für Leserinnen und Leser wirklich interessant sein könnte.

Nachdem er sein Einverständnis gegeben hatte, ging er mit der ihm eigenen Konsequenz an die Arbeit. Er begleitete die Reise, die die Arbeit an seiner Biografie bedeutete, lange Zeit und seiner finalen Diagnose zum Trotz intensiv.

Während langer Gespräche tauchte er ein in seine Erinnerungen an den Mann, der er einmal gewesen war. Er erzählte, woran er sich im Licht dessen, was er seitdem erfahren und gelernt hatte, erinnern konnte – oder wollte. Er sprach über viele Begegnungen mit Menschen, die seinen Weg begleitet hatten. Andere Namen ließ er aus. Während er von seinem Leben erzählte, lachte, weinte und schimpfte er. Er schwieg aber auch immer wieder. So schön und beglückend manche Erinnerung für ihn war, so schmerzvoll waren andere.

Wahrhaftig über ein Leben zu schreiben kann nicht gelingen, ohne die Untiefen eines Lebens auszuloten. Es gelingt auch nicht, ohne anzuerkennen, Zonen unberührt zu lassen, gewichtige Antworten nicht zu erhalten. Jenseits des Bildes, das sich die Öffentlichkeit von Sir Peter machte und das er selbst sorgsam pflegte, jenseits der öffentlichen Figur des strahlenden, brillanten, witzigen Intellektuellen, war Peter Jonas eine komplexe und versehrte Persönlichkeit.

Seine Lebensgeschichte führt tief in die Wirren des 20. Jahrhunderts. Sie ist ein eigenes Kapitel in der Kulturgeschichte dieses Jahrhunderts. Nichts von dem, was er in seinem Leben erreichte, war ihm, dem Kind von Emigranten, in die Wiege gelegt worden. Seine Kindheit war alles andere als unbeschwert, in jungen Jahren musste er traumatisierende Erlebnisse bewältigen. Seine Persönlichkeit erlaubte es ihm nicht, in diesen Momenten stehenzubleiben. Mit übermenschlicher Anstrengung ging er weiter. Das machte ihn frei.

I am sort of a Glückspilz

Immer wenn Peter Jonas nach dem Ende seiner Intendanz an der Bayerischen Staatsoper München von Mitgliedern des Ensembles begrüßt wurde, genoss er das Gefühl, weiterhin Teil dieser »Familie« zu sein. Für seine Leistungen für das Musiktheater hatte er viele hochrangige Auszeichnungen bekommen. »Die größte Belohnung aber, die ich für meine Zeit in München erhalten habe, war nicht eine Medaille oder ein Preis, sondern die Tatsache, dass ich zum Ehrenmitglied der Bayerischen Staatsoper ernannt wurde«, erzählte Jonas während der Arbeit an seiner Biografie. »I am so proud of this Mitarbeiterausweis. You have no idea what that means to me.« Peter Jonas sprach in einer ihm typischen Mischung aus Englisch und Deutsch. Beobachter jedoch wussten, dass er Deutsch viel besser sprach, als er vorgab, es zu tun.

Für Theatermenschen ist das Haus, in dem sie arbeiten, oft ein eigener Kosmos. Wenn es gut läuft, ist es ihr Zuhause, der Ankerpunkt in einem Leben, das von Wanderschaft geprägt ist. Um dieses besondere Verhältnis zu beschreiben, wählte Jonas immer den Begriff der Familie. An den drei großen Wirkungsstätten seines Berufslebens blieb er immer mindestens eine Dekade und versuchte, dort eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen. Die Bayerische Staatsoper war für ihn in besonderer Weise ein solches »Family House«, in dem er sich ausgesprochen wohl fühlte. Die Institutionen, denen er sich verpflichtet hatte, erfüllten sein Bedürfnis nach Familie, waren jedoch stets weit mehr als nur sein Ersatz.

Abb. 1: Jonas mit seinem Mitarbeiterausweis

»Künstlerische Institutionen sind unser Leben, unser Erbe. Sie verkörpern das Beste von uns Menschen als Gesellschaft«, so Jonas. »Das, was wir künstlerisch geschaffen haben, haben wir zu hinterlassen.«1 Wenn die Zukunft einmal hinter ihnen läge, würden die Menschen nicht nach den industriellen Errungenschaften und Umsätzen und ganz sicher nicht den politischen Versprechungen ihrer Zeit beurteilt werden, sondern nach dem kulturellen Erbe, durch das sich jede Generation selbst definiere. »Die Kunstwerke, die wir erschaffen, ausführen und interpretieren, sind der Fingerabdruck unserer Zivilisation. Sie gehören allen, und sie müssen allen zugänglich sein. Nach ihnen wird man uns beurteilen.«2

Sein Vertrauen in künstlerische Institutionen, ihre Daseinsberechtigung und ihr Vermögen, war unerschütterlich. »Die Institutionen machen die Künstler, ermöglichen sie, formen ihr Talent und geben ihnen einen freien Raum. Dieser freie Raum ist das, was der Intendant primär schaffen muss.« Es war seine sichere Überzeugung, dass Kunst und Kultur unsere Gesellschaft zusammenhalten können, dass Kunst als »Schlachtfeld der Toleranz« der Gesellschaft den Boden fruchtbar machen kann. Jonas hoffte, dass »wir Menschen nie das Bedürfnis verlieren, unsere zartesten, dunkelsten, geheimsten und eigenwilligsten Gefühle in der Kunst auszudrücken«. Niemand, keine Regierung, keine Politiker, kein Intendant dürfe Kultur als sein Eigentum begreifen. »Dieser Umstand verleiht der Kunst ihre Stärke.« Aus dieser Haltung zog er eine weitreichende Konsequenz: Derjenige, dem eine solche Institution anvertraut ist, »muß den Vorgaben künstlerischer Wahrheit und Integrität gehorchen«3.

Jonas' Leidenschaft galt der Oper, dieser durch den Gesang artifiziellsten aller Kunstformen. Ihr Geheimnis lag für ihn darin, wie lebensnah sich in der Oper das Geschehen auf der Bühne darstellt, »obwohl es in keiner Weise dem ähnelt, was wir als Realität betrachten«.4 Dass der Oper gleichermaßen hohes kulturelles wie auch ökonomisches Kapital zugeschrieben wird, konnte der Sozialist in ihm nicht ertragen. Peter Jonas widmete sein gesamtes Leben der Aufgabe, die Oper für alle Menschen zugänglich zu machen: »Oper für alle« war die Maxime seines Handelns. Gleichwohl blieb ihm immer bewusst, wie weit er von diesem maximalen Ziel entfernt geblieben war.

Ebenso wichtig war ihm das Ziel, Klischees und Vorurteile gegenüber der Oper abzubauen. Mit scharfem Eigensinn führte er diese Auseinandersetzung auf politischer Ebene, um die Oper als »Zielscheibe für Philister von rechts, die eigenwillige Kultur und ganz besonders subventionierte und arbeitsintensive Kultur gerne zerschlagen würden«, und zugleich gegen die Vorwürfe von links, die Oper sei elitär, zu wappnen. Jonas glaubte an die »Existenz einer schlichten und einfachen Hoffnung«, dass »wir Menschen nie das Bedürfnis verlieren, unsere zartesten, dunkelsten, geheimsten und eigenwilligsten Gefühle in der Kunst auszudrücken«.5

Peter Jonas war einer der führenden Theatermenschen seiner Generation. Am Chicago Symphony Orchestra, der English National Opera und der Bayerischen Staatsoper München, den drei großen Etappen seiner Laufbahn, leistete er Überragendes. Im November 1974 ging er als Assistent von Sir Georg Solti ans Chicago Symphony Orchestra (CSO) und wurde im Januar 1978 erster Artistic Administrator des Orchesters. Es war sein erster Job, er war blutjung, achtundzwanzig Jahre alt. Er hatte keine Ahnung vom Geschäft und musste sich anpassen, schnell. »I worked very hard. And it was very hard. I worked and worked and worked. I did nothing else, but work in Chicago«, so Jonas. »I had a few love affairs, but apart from that I had nothing.«

Seine Chicagoer Jahre waren eine fantastische Zeit für ihn. Er arbeitete für einen der besten Dirigenten an einem der führenden Orchester der Welt, erlebte die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit, tauchte in die internationale Kunstwelt ein und begleitete seine Partnerin Lucia Popp, selbst eine der damals führenden Sopranistinnen, zu den großen Opernhäusern der Welt. Mit dem CSO brachte er jährlich mehrere semi-szenische Opern zur Aufführung, betreute neunundzwanzig USA-Tourneen, fünf Auslandstourneen und über zweihundert Platten- und Fernsehaufnahmen mit den wichtigsten Produktionsgesellschaften.

Solche Innovationen, die auch eine Erhöhung der Produktivität des Orchesters bedeuteten, benötigten die Unterstützung des Boards of Directors, wie das Aufsichtsgremium von Kulturinstitutionen im englischsprachigen Raum genannt wird. An dessen Spitze standen die Wirtschaftsmagnaten Chicagos. Jonas bewältigte auch diese Herausforderung, »a European Englishman skating on the tricky ice rink of Chicago arts politics«6, wie er sich selbst beschrieb. John Edwards, General Manager des Orchesters, war der Doyen unter den Managern der großen US-amerikanischen Klangkörper. Er wurde sein Mentor, von ihm lernte Jonas das Geschäft. Beide verband eine wunderbare Freundschaft und Arbeitsbeziehung: die erste der tragenden Arbeitsfreundschaften, die Jonas' Berufsleben fortan auszeichneten, »ein Traumpaar in der Arbeit«, wie es Daniel Barenboim beschrieb.7

Barenboim kannte Edwards seit Jugendjahren. In Chicago waren sie oft zu dritt unterwegs, gingen essen und unterhielten sich über die Musik und das Leben. »Ich war sehr von Peters musikalischen Kenntnissen beeindruckt: Sie reichen viel tiefer als bei anderen Menschen, die – damals und auch jetzt – in der Musikadministration tätig sind. Wir konnten stundenlang über Musik sprechen, ohne den Apparat Chicago Symphony Orchestra erwähnen zu müssen«, begeisterte sich Barenboim. »Es war so erstaunlich für einen Menschen in seiner Position, wie er sich für Musik interessiert hat!«

In dieser Zeit entwickelte sich die lebenslange, kostbare Freundschaft zwischen Peter Jonas und Daniel Barenboim. Schon damals bewunderte ihn Barenboim für seine Intelligenz und seinen Humor. Für Barenboim waren diese Eigenschaften der Grund, weshalb Jonas mit der amerikanischen Mentalität so gut zurechtzukam. Bereits das CSO und seine berühmten Gäste wurden zum ersten »Family House« für Jonas. Die Künstlerinnen und Künstler, die mit dem CSO auftraten – Claudio Abbado, Hildegard Behrens, Steven de Groote, Carlos Kleiber, Rafael Kubelík, Erich Leinsdorf, Charles Mackerras, Giuseppe Sinopoli und viele andere mehr –, waren es, weshalb Jonas behauptete: »I am a link to a past cultural heritage.«

Jonas verließ Chicago 1984, um seinen Posten als General Manager der English National Opera aufzunehmen. Mit seinem Amtsantritt begannen an der ENO die Jahre, die als Ära des »Powerhouse Triumvirats« in die britische Operngeschichte eingingen. Das Triumvirat bestand aus Jonas, Mark Elder, der bereits Musikdirektor an der ENO war, und ihrem gemeinsamen Studienfreund David Pountney, der dort die Produktionsleitung übernommen hatte.

Die Regierevolution in England hatte gerade erst begonnen, die kreativen Impulse kamen vom Schauspiel. Mit dem Powerhouse-Triumvirat sollte sich das ändern. Von den zehn Produktionen, die der Guardian 2011 zu den Werken zählte, die die britische Opernwelt verändert hatten, fielen allein drei in ihre Ära: David Aldens Mazeppa (1984), Nicholas Hytners Xerxes (1985) und David Pountneys Rusalka (1986).8

Vergleichbar mit dem Profil der Komischen Oper Berlin stand die ENO den Idealen ihrer Gründerin Lilian Baylis folgend für Ensemblearbeit und Probenkultur, vor allem aber für soziale Inklusion durch niedrige Eintrittspreise und Gesang in der Landessprache. Die ENO wollte eine größtmögliche Anzahl an Menschen unterschiedlicher Milieus erreichen.

Dass ihnen das während der Regierung Thatcher gelang, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Seit Mai 1979 war Margaret Thatcher grimmig entschlossen, die Sozialleistungen der Nachkriegszeit wieder abzubauen und den Kräften des Marktes zu vertrauen. Sie brachte damit das gesamte britische Sozial- und Kulturleben ins Wanken.9

Als Jonas seine Intendanz begann, hatte die Regierung Thatcher große Veränderungen in der Kunstförderung geplant. Die ENO war verwundbar, da es innerhalb der Regierung und des »Arts Council«, der die Kulturförderung organisierte, Fraktionen gab, die der Meinung waren, London brauche nur ein Opernhaus. Die ENO galt – und gilt – nach der Royal Opera Covent Garden als das zweite Haus am Platz, eine Einschätzung, die aus Sicht des renommierten Londoner Kritikers Tom Sutcliffe nur Reginald Goodalls Ring des Nibelungen 1967 und eben die Programmpolitik der Intendanz Jonas von 1984 bis 1993 herausgefordert hatten.10

Es war eine der großen Errungenschaften des Triumvirats, dass die ENO nach dieser Intendanz als »notwendiges und wichtiges Mitglied der Künste in diesem Land anerkannt wurde«, wie es Jonas' frühere Mitarbeiterin Maggie Sedwards formulierte.11

Jonas und seine Gefährten fochten einen harten Kampf gegen den Arts Council und seinen Vorsitzenden William Rees-Mogg, die ohne jegliche kulturpolitische Konzeption für die Oper in England agierten.12 »Wir lernten viel über Zivilcourage«, erklärte Jonas gegenüber der Presse. »Mrs T. saß uns im Nacken, und Rees-Mogg schwebte wie ein Hubschrauber, sprühte Schimpfworte über jeden Penny öffentlicher Gelder, die für die Kunst ausgegeben wurden, und predigte, dass es zu viel Oper gäbe, die sich das Land nicht leisten könnte. Die größte Ladung Blödsinn, die je gesprochen wurde.«13 In den Jahren seiner Intendanz fiel die Subventionierung von vierundsiebzig Prozent auf neunundvierzig Prozent. Das Triumvirat reagierte auf den von Materialismus geprägten Zeitgeist, kämpfte gegen die Regierungsapparatschiks und entwickelte einen radikalen Stil, der es dem Publikum unmöglich machte, sich der Debatte zu entziehen. Für Jonas, den Katholiken, war es ein Fegefeuer. »I wish there had been less politics«, bekannte er. »Wieviel meiner Zeit habe ich dort mit Administration, Finanzierung, politischen Fragen und Marketing verbracht. Das ganze Subventionssystem ist so verrottet und kompliziert.«

Die schlimmste Befürchtung des Triumvirats war es, dass »Opernbesucher und Musikliebhaber« Prince Charles »seine ihm nicht zustehenden, aber höchst einflußreichen Ausbrüche auf das Thema Oper ausdehnen könnte«.14

Ihre Arbeit war der Mühe wert. Die ENO wurde zum »Maschinenraum radikaler Opernexperimente« und Jonas zum »führenden Verfechter staatlicher Kunstförderung«15 in England, so der Guardian im Nachruf auf Jonas. Radikale und dramatische Produktionen schockierten und begeisterten das Publikum, die ENO galt als ästhetisch innovativ und zog neue Publikumsgruppen an. »Zum ersten Mal arbeitete in Großbritannien ein Team von Kulturmanagern, Sängern und Musikern, Marketing- und Fundraising-Fachleuten zusammen, um gemeinsame ästhetische, politische, Werbe- und Finanzierungsziele zu erreichen«, so John Nickson, der das Fundraising der ENO verantwortete.16

In den Jahren des Powerhouse-Triumvirats war die ENO ein »Family House«, keine Frage. Lesley Garrett, führende Sopranistin am Haus, aber auch Jonas' Partnerin, erinnert sich vor allem an die Kameradschaft, Kreativität und Energie am Haus, die Zielstrebigkeit des Ensembles und die eindeutigen Qualitätsmaßstäbe.17

Für seine Verdienste um die Oper in England wurde Peter Jonas 1991 von der Queen zum »Commander of the British Empire« ernannt. Was Jonas' Arbeitsstil betrifft, begann sich ein Motiv zu entwickeln: »In ENO I worked from dawn to midnight. I had no life apart from that.« Langsam konnte man ihm glauben, wenn er auf den Erfolg seiner Karriere angesprochen sagte: »Don't be mistaken. It was all hard work.« Das sollte sich auch in München nicht ändern.

Man stelle sich vor: Ein deutscher Intendant (oder gar eine Intendantin) würde zum Generaldirektor der ENO, des Royal Opera House Covent Garden oder des National Theatre berufen werden – wie würde wohl die Londoner Presse auf diese Berufung reagieren? Dass der Freistaat Bayern schon in den 1980er Jahren den umgekehrten Schritt mit der Berufung von Peter Jonas zum Staatsintendanten der Bayerischen Staatsoper München gegangen war, war für Jonas Ausweis deutscher – müsste man nicht ergänzen: bayerischer? – Offenheit: »Könnte ich es wagen zu behaupten«, fragte er in typisch britischer Manier, »dass die deutschsprachige Welt ein wenig offener ist, die Führungskluft in Oper und Theater zu überbrücken, als die Briten?«18

Im Alter von dreiundvierzig Jahren wurde Peter Jonas zum Staatsintendanten der Bayerischen Staatsoper München berufen. Er trat sein Amt zum Beginn der Spielzeit 1993/94 an und verantwortete damit die künstlerische Leitung eines der größten Repertoire-Opernbetriebe der Welt, in dem damals achthundertsechzig festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig waren. Durch Jonas' intime Kenntnisse der amerikanischen Musikszene taktisch klug vorbereitet, gelang es dem Freistaat Bayern, den international gefeierten Dirigenten Zubin Mehta ab der Spielzeit 1998/99 zum Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper zu verpflichten. Beide blieben bis 2006 in München. Gemeinsam gelang es ihnen, »ein Modell zu schaffen, wie ein Opernhaus geführt werden kann«, beschrieb Daniel Barenboim die besondere Leistung dieser Zusammenarbeit. Peter Jonas und Zubin Mehta waren einander ideale Partner, auch weil Jonas sein Leitmotiv, künstlerische Entscheidungen und die des Managements gleichrangig zu behandeln, zugunsten der Künstlerinnen und Künstler nicht einhielt.

Während in England vor allem Popularität, Inklusivität und Zugänglichkeit leitende Werte im Management eines Opernhauses seien und eine »fade, aber populäre Show« immer akzeptiert würde, solange sie »what we used to call a ›banker‹ at the box office« wäre, würde in Deutschland ohne dramaturgische Stringenz in der Planung des Repertoires kein Opernmanagement als erfolgreich angesehen werden, erklärte Jonas. In Deutschland erwarteten Publikum und Kritik eine »confrontation with a conceptual interpretation, the more radical the better«, in England jedoch würde eher der Nervenkitzel einer Aufführung als die Erforschung eines bestimmten Konzepts oder Standpunktes erwartet. Das britische Publikum würde ein brillantes Konzept, egal in welcher Form, nicht verzeihen oder tolerieren, wenn die Darbietungen als unzureichend erachtet würden, davon ging Jonas aus. »In short: concept versus narrative«, so skizzierte er den Gegensatz zwischen der deutschen und der britischen Haltung.

Die Unterschiede zwischen beiden Kulturen, ihren Gesellschaften und ihrer Politik diskutierte er oft und ausführlich unter der Überschrift: »The Anglo-German Divide«. Jonas trat seine Intendanz in München im Bewusstsein dieser Unterschiede an. »Eine eklektische ›pick and mix‹-editorial policy hätte dazu geführt, dass ich als neuer Intendant in München ziemlich schnell gekreuzigt worden wäre«, war sich Jonas sicher.19 »Um in Deutschland als erfolgreicher Opernintendant zu gelten und seinen (befristeten) Vertrag zu verlängern, muss man weit mehr vorweisen als ausgeglichene Bilanzen und florierende Kassenleistungen. Man muss zumindest den Anschein erwecken, dass das eigene Haus abenteuerlich, provokant und erfolgreich ist, um in der Gesellschaft von sich reden zu machen.«20

Seine Programmarbeit war überaus anspruchsvoll und von höchster Qualität. Sie leistete weit mehr als nur die Händel-Renaissance auszulösen. Gerade die abseitigen Positionen im Spielplan, die meist von seinen persönlichen Vorlieben geprägt waren und mit den höchsten Ansprüchen modernen Regietheaters produziert wurden, ermöglichten eine hochwertige Erweiterung des Repertoires. Peter Jonas führte die Bayerische Staatsoper München in die Moderne.

Bereits als er noch in Chicago lebte, hatten ihm die Gastkünstler vom Münchner Nationaltheater, dem Sitz der Bayerischen Staatsoper, erzählt. Erstmals hatte Jonas das Haus während seiner Studienjahre besucht, nachdem er von den Bayreuther Festspielen kam. Später kehrte er dann wegen seiner Lebensgefährtin Lucia Popp wieder zurück. Während Jonas die Wiener Oper wegen ihrer Sichtlinien unsympathisch fand und ihm der Zuschauerraum in der Royal Opera Covent Garden zu lang war, hielt er das Münchner Nationaltheater, diesen »Nachbau einer Ruine«, für perfekt: »Das Nationaltheater ist mehr als ein Pasticcio: die Wurzeln stimmen.«21

Zöge man im Nationaltheater eine Achse durch das Parkett, würde sie an der Rampe nicht einen Winkel von 180 Grad bilden. Deswegen fühlte er sich auf der rechten Seite im Nationaltheater immer wohler. Zufällig war dort auch die Intendantenloge. Bei Proben saß er meist im Parkett in der elften Reihe rechts. Später, als Ehrenmitglied, saß er im ersten Rang, rechts von der Mitte.22 Ihn amüsierte zu beobachten, dass wegen des fehlenden Mittelgangs alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Nationaltheater stehend warten mussten, bis auch der letzte Platz gefunden war. Er liebte es, in München zu leben. Er feierte die Stadt für ihre Vorzüge vor den Metropolen der Welt, vor allem vor Chicago und London. Als »Alpine Oxford« und »Athens of the North« vereinte sie für ihn das Beste beider Städte: Trotz ihrer geringen Größe gäbe es eine Fülle von Kulturinstitutionen von Weltrang, großartige Restaurants, die Tante-Emma-Läden und Kinos, nicht zu vergessen die herrliche Natur. Er erzählte das allen, die ihn danach befragten.23

Jonas war stolz darauf, in seinem Leben »three big jobs« – neben den Studentenjobs als Arbeiter in den Londoner Docks oder als Tänzer in der West Side Story – bewältigt zu haben. Vor allem war er stolz darauf, nie gefeuert worden zu sein. »Ich fühle mich sehr privilegiert, dass diese Chancen in meinen Schoß gefallen sind, ganz ohne Bewerbungsbriefe«, betonte er immer wieder. »Mir ist das sehr bewusst.«

Karrieren wie seine sind nicht mehr möglich, das Geschäft läuft anders. Es enttäuschte Jonas, wenn er junge Talente erlebte, die gerade einen Job angetreten hatten und beim Begrüßen auf der Party über die Schulter blickten, den Raum absuchend, um zu sehen, wer wichtiger war als der, den sie gerade begrüßten, fortwährend auf der Suche nach einem neuen Job, obwohl der letzte Vertrag gerade unterzeichnet war. »I am a sort of a Glückspilz. I did what I did and it didn't turn out so bad«, sinnierte Jonas. »I can't complain with anything that happened in my career. Ich habe nie meinen Lebenslauf geschrieben.«

Wahrscheinlich war das der Grund, warum er in seiner Erinnerung immer wieder Jahreszahlen aus der eigenen Biografie durcheinanderwarf, während er andere Ereignisse auf den Tag genau datieren konnte.

Mein Leben ist nicht von der Oper geprägt

Jonas war der Auffassung, viel zu früh einmalige Chancen bekommen zu haben. »Ich musste es auf meine Art machen. Ich tendiere dazu, in Kurven von A nach B zu kommen, I am not talented enough to go on the straight line.« Jonas meinte es tatsächlich ernst, wenn er behauptete: »My whole professional life has been one of shoe laces – this is serious!« Schnürsenkel binden, dieser allmorgendlich – oder noch häufiger – vollzogene Vorgang, sich zu bücken und zwei Stoffschnüre in geordneter Weise zu einer Schleife zu binden: Jonas behauptete tatsächlich, dass er dies nie »normal« bewältigen könnte, weil, ja, weil seine Nanny ihm als Kind immer die Schuhe zugebunden und es ihm im Internat niemand gezeigt hatte, weshalb er dort – um nicht geschlagen zu werden – unter Zeitdruck lediglich einen ungeordneten Knoten hinbrachte. »Deshalb mochte ich Sneaker ohne Schnürsenkel immer viel lieber«, bekannte Jonas, der an diesem Tag ein auffälliges Modell trug, das außerdem mit imitierten Schnürsenkeln geschmückt war, die keine Funktion hatten.

Es wäre falsch, Peter Jonas nur aus den beruflichen Stationen seines Lebens heraus verstehen zu wollen. Hinter seinem vermeintlichen Problem mit Schnürsenkeln steht die für ihn lange Zeit nur schwer fassbare Frage, welchen Einfluss der doppelte Migrationshintergrund seiner Eltern auf sein Leben hatte.

John Peter Jonas wurde am 14. Oktober 1946 in London als Kind von Emigranten geboren. Seine Mutter stammte aus einer berühmten, aber armen libanesischen Familie, die nach Jamaika emigriert war. Sein Vater war der Sohn säkularisierter Juden aus Hamburg. Um den Nationalsozialisten zu entkommen, war er bereits 1933 nach London emigriert. Die wirklich drängende Frage für Jonas war, weshalb er, ein Kind von Migranteneltern aus Jamaika und Deutschland, der zwar ein hervorragendes, katholisches Benediktiner-Internat besucht hatte, das ihn jedoch nur in einem begrenzten Bereich ausgebildet hatte, wie er, der überhaupt keine Netzwerke aus der eigenen Familie mitbrachte, ein Junge aus dem wirklich nicht angesehenen Londoner Süden, es geschafft hatte, an die Spitze der Staatsoper München zu kommen. »Ich kam aus dem Nichts. I didn't deserve it, I was not qualified. Zumindest fühlt es sich für mich so an.« Hier sprach der Katholik in ihm.

Als er acht Jahre alt war, hatten sich seine Eltern entschieden, ihn auf dem Benediktiner-Internat unterrichten zu lassen, woraus ein lebenslanges Trauma für Jonas erwuchs. Es sollte nicht das einzige bleiben.

Die Eltern trennten sich, sein Vater starb wenige Jahre später. Jonas verlor schon als Kind, als Jugendlicher das Gefühl, zu Hause zu sein. Er selbst sprach von sich als Schwindler. »I am a fraud. Und morgen finden es alle heraus!« Seine Herkunft war sein Handicap, davon war er in jungen Jahren überzeugt. »I am a blended person«, beschrieb Jonas seine Identität. »I had a confused idea of who I was. At school I was teased merciless either for being German or Jewish.«24 Erst der Schriftsteller W. G. Sebald, dem er während seines Studiums begegnete, konnte seine Wahrnehmung in eine neue Richtung lenken. »Deine Herkunft wird dein wichtigstes Gut sein«, hatte Sebald ihm gesagt. Seine Prophezeiung sollte sich als wahr erweisen.

Es wäre aber auch aus einem anderen Grund falsch, Jonas nur aus den beruflichen Lebensstationen heraus verstehen zu wollen. Mit neunundzwanzig Jahren, im Mai 1976, gerade als er sich als Soltis Assistent in Chicago etabliert hatte, erkrankte er an Krebs. Er möge bitte seine Sachen ordnen, er habe nur noch ein Jahr zu leben, prognostizierten ihm seine Ärzte. Bei Jonas war das Hodgkin-Lymphom, eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems, diagnostiziert worden. Die Überlebensrate war verschwindend gering.

Das Hodgkin-Lymphom befällt kein einzelnes Organ, es beginnt meist in einem einzelnen, geschwollenen Lymphknoten und breitet sich von dort über die Lymphgefäße auf den gesamten Körper aus. Der Verlauf wird in Stadien eingeteilt. Im Moment der Diagnose war dies bei Jonas das fortgeschrittene Stadium 3b, der Tumor hatte bereits mehrere Organe befallen. Zusätzlich lag er schwer erreichbar hinter dem Brustbein verborgen, dort, wo auch der letzte Krebs 2018 diagnostiziert wurde. Man spricht hier von einem Mediastinaltumor.25

»Mein Leben ist nicht von der Oper geprägt. Ich bin überzeugt davon, dass ich nicht der wäre, der ich bin, dass ich nicht das erreicht hätte, was ich erreicht habe, wenn ich nicht diese Krankheit mit ihren Folgen hätte ertragen müssen«, sagte Jonas. »Ertragen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ging darum zu überleben, im wörtlichen Sinne.«

Seitdem Thomas Hodgkin 1932 die Symptome dieses Tumors zum ersten Mal beschrieb, hat die medizinische Forschung ihr Verständnis davon deutlich vertieft und entsprechende Therapien entwickelt. Die Überlebenschancen sind stark gestiegen. Bis die Chemotherapie sich in den 1970er Jahren als fester Bestandteil der Krebstherapie etablierte, galt das Hodgkin-Lymphom als unheilbar. Dementsprechend hohe Erwartungen weckte die neue Therapieform auch bei Peter Jonas. War zuerst nur die Chirurgie an der Behandlung von Krebspatienten beteiligt, gewannen Disziplinen wie die Pathologie und die Radiologie rasch an Einfluss. Mit Beginn der 1980er Jahre zeichnete sich ein Paradigmenwechsel ab. Die Heilungschancen waren stark gestiegen, einige Onkologen zählen den Krebs mittlerweile sogar zu den chronischen Krankheiten. Die integrative Behandlung, die alle Spezialisten einbezieht, sollte es den Patienten erlauben, mit dem Krebs zu leben.26

Peter Jonas durchlief beginnend mit seiner ersten Chemotherapie und Bestrahlung in den Jahren 1976/77 all diese Entwicklungsphasen der Medizingeschichte. Seine Biografie erzählt einen Krankheitsverlauf und einen Sterbeprozess, der fast ein halbes Jahrhundert und über Kontinente hinweg führt, denn ebenso wie die medizinischen Debatten international geführt wurden, so wurde auch er von einem internationalen Team behandelt. Er selbst war Objekt der Medizingeschichte, ein Objekt freilich, das die Selbsterzählung über die eigene Krankheitsgeschichte beanspruchte.

Jonas durchstand immer wieder lebensbedrohliche Situationen. »Beim ersten Mal, das ich miterlebte, rannten wir während der Rückfahrt von einer Wanderung in England zum Zug, als Peter plötzlich Atemprobleme bekam«, erinnert sich seine Frau Barbara Burgdorf. »Später wurde ihm ein Stent gesetzt. Wir waren vorher tagelang gewandert. Er hätte auf der Stelle am Bahnsteig tot umfallen können.«27

Nach Aufenthalten im Krankenhaus kehrte Jonas meist sofort an seinen Arbeitsplatz zurück. Seine Aufgaben durften nicht unter seiner Krankheit leiden, am liebsten sollten die Kolleginnen und Kollegen nichts davon erfahren. Seine Disziplin, auch beim Yoga und Pilates, ermöglichte ihm diese Form der Bewältigung, die in manchen Momenten auch schlicht Verdrängung war. Ihn zeichnete »seine Präsenz im Hier und Jetzt« aus, schilderte Jutta Allmendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin (WZB), an dem er sich nach seinem Ruhestand engagierte, ihre Wahrnehmung von ihm. »Sein carpe diem. Nichts wurde verschoben. Ganz anders als bei Menschen, denen die Endlichkeit des Lebens nicht vor Augen steht.«28

Beim zweiten Kongress der European Organisation for Research and Treatment of Cancer 2016 in Brüssel wurde er, als Überlebender einer Krebserkrankung, eingeladen, den Eröffnungsvortrag zu halten und darüber zu sprechen, vor welchen Herausforderungen an Krebs erkrankte Menschen stehen, deren unmittelbare Therapie beendet wurde und die nun in den gesellschaftlichen Alltag zurückkehren wollen. Eindrücklich schilderte er, wie schwierig es für ihn war, in den verschiedenen Ländern, in denen er lebte, überhaupt eine Krankenversicherung abschließen zu können. In seinem Vortrag forderte er die Krankenversicherungen explizit auf, ihr Geschäftsgebaren zu ändern und die Realität der Krebsüberlebenden anzuerkennen.29 Eine besondere Genugtuung muss es für ihn gewesen sein, als nach seinem Vortrag ein älterer Herr auf ihn zutrat und sich als der Chicagoer Assistenzarzt vorstellte, der 1976 das Protokoll abtippen musste, das die Prognose enthielt, Jonas würde nur noch ein Jahr leben.

Im Moment der Diagnose, als aus ihm, dem gesunden, kraftvollen, gutaussehenden jungen Mann, der kranke, versehrte, immer noch junge Mensch mit einer ungewissen Zukunft wurde, ab diesem Moment des Übergangs konnte auch er die Unausweichlichkeit des Sterbens nicht mehr verdrängen. »Ich habe mich als Mensch entwickelt, aber auch körperlich hat mich der Krebs stark verändert, vom naiven sunny boy, wie mich meine Schwester immer genannt hatte, zu … irgendwie grau, hager, kind of spook, half dead. Teilweise sah ich wie ein Geist aus.«

Jonas aber hatte ein besonderes Mindset, er war anders gepolt als viele andere Menschen. Bei ihm mobilisierte die Fühlungnahme mit dem Tod seinen Lebenswillen, seinen Lebenshunger. Die Diagnose gab seiner angeborenen Neugierde eine Triebkraft, die im Verbund mit seiner Disziplin und seinem Willen exponentiell wirkte. Er liebte das Leben, die Welt, I like it here, zitierte er seinen Freund, den Graphikdesigner Pierre Mendell. Das gab ihm Hoffnung, auch wenn er fortan mit den Spätfolgen der ersten Behandlungen zu kämpfen hatte. Typische Folgen einer Krebserkrankung wie chronische Müdigkeit, Erschöpfung und Schwindel konnte er gerade während der Jahre seiner Berufstätigkeit fast durchgehend überwinden. Machtlos stand er allein seiner Unfruchtbarkeit gegenüber, ebenfalls direkte Folge der ersten Behandlung und ihm seitdem auch bekannt.

Dass Peter Jonas diese maßlose, diese ungebührliche Herausforderung bewältigen konnte, lag auch daran, wie sein engstes Chicagoer Umfeld – Lucia Popp, Georg Solti und John Edwards – damit umging. Popp sagte Auftritte in Europa ab, um an seinem Krankenbett sein zu können. Ihre Fürsorge ließ ihn gesunden. Solti versuchte, ihm mit vielen Annehmlichkeiten den Alltag erträglich zu machen, vor allem aber glaubten Edwards und er an Jonas und seine Zukunft im Musikgeschäft. Nachdem die fatale Prognose, Jonas habe nur noch ein Jahr zu leben, zurückgenommen worden war und Jonas seinen Dienst wieder antreten sollte, boten sie ihm seine erste Führungsposition an, Zeichen ihres Vertrauens in seine Kräfte und Kompetenzen. Ihm war immer bewusst, was sein Kranksein den Menschen, die ihn schätzten und liebten, abverlangte.

Im Gespräch mit seinen Ärzten forderte er entschieden den Status eines »Freiheitsträgers« ein. Trotz seiner offenkundigen Abhängigkeit wollte er Autonomie bewahren. Die Vorstellung, Ärzte könnten ihn schonen, ihm nicht das volle Ausmaß der Diagnose vermitteln, lehnte er ab. Er erwartete von den Ärztinnen und Ärzten – oftmals Menschen, die die Musik und die Oper liebten und die zu seinen Freundinnen und Freunden wurden – das, was in der Geschichte der Krebstherapie lange Zeit kein Standard gegenüber Patienten war: eine offene, klare und wahrhaftige Kommunikation.30

Er seinerseits sprach genau so – offen, klar und wahrhaftig – über seine Erkrankung. Sein Auftritt beim Krebs-Kongress 2016 gehörte ebenso dazu wie sein Schreiben vom Sommer 2018, in dem er Freundinnen und Freunde, Bekannte und die Medienöffentlichkeit über seine erneute, diesmal wohl finale Diagnose informierte: »Ein großer schnell wachsender, bösartiger Tumor in meinem Brustkorb (an der Stelle meines ersten HD-Lymphoms im Jahre 1976!)« – »Wenn nichts von mir zu hören ist, bedeutet das nur, dass ich, unbescheiden und habgierig wie ich bin, kämpfe. Ich will meine ablaufende Pacht auf dieser Erde nicht beenden … noch nicht!«31 Jonas breitete nicht unnötig Details aus, vor allem im beruflichen Kontext. Wenn er aber während einer Besprechung vor Kälte zitternd an der Heizung sitzen musste, dann versteckte er sich eben nicht. Über seine Ängste sprach er mit ausgewählten Menschen, er verschwieg sie nicht. Er war sich ihrer bewusst, aber in seinen Entscheidungen frei davon. Wenn Freunde wie Mark Elder beschrieben, er sei absolut fearless gewesen, dann war es diese Freiheit.32

Jonas trug zeitlebens an den Folgen der ersten Krebsbehandlung. Immer wieder sah er sich erneuten Krebsdiagnosen und anderen lebensgefährdenden Entwicklungen gegenüber. Der Tod saß ihm auf der Schulter, er war sein ständiger Begleiter. »Nahtoderfahrungen vergehen wieder, aber mit jeder neuen lebensbedrohlichen Situation erwachen sie erneut. Das macht es nicht einfacher«, so Jonas, der Jahre seines Lebens zurückgeworfen auf seinen Körper verbrachte, beherrscht vom medizinischen Alltag, sein Körper ein Objekt medizinischer Parameter. Unablässig wurde ihm die Intaktheit seines Körpers genommen: Infusionsnadeln, Blutentnahmespritzen, Medikamente, Katheter, Schmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Probleme bei der Essensaufnahme, Haut- und Haarveränderungen. Und dennoch ließ er sich als alter Mann von Barbara Luisi für deren Reihe AKT. Ageless Beauty fotografieren. Es entstanden Aufnahmen von großer Intimität und Ehrlichkeit, die in ihrer Wortlosigkeit Teil seiner Selbsterzählung sind. Er beschrieb die Porträts als »bildhafte Lebensgeschichten von Natur und Menschheit in ihrem unvermeidlichen, aber schönen Niedergang«.33

Als die Krebsforschung in den 1970ern begann, nach den Ursachen der Krankheit zu fragen, wurde von chemischen Stoffen, Strahlen, Verletzungen, Traumata, Parasiten, Viruserkrankungen, Genussmitteln bis hin zu psychischen Dispositionen und Gefühlen alles als mögliche auslösende Faktoren diskutiert. Lange Zeit galt es als erwiesen, dass negative Gefühle, die über einen langen Zeitraum bestehen, Krebs auslösen können. Der Begriff der Krebspersönlichkeit, überhaupt die metaphorische Verwendung des Krebsbegriffs wurde gebräuchlich. Jonas lehnte sie ab, sein Tumor war zu konkret.

Er wäre sich in diesem Punkt mit Susan Sontag einig gewesen. Deren Buch Krankheit als Metapher jedoch, obwohl 1977 genau in der Hochphase seiner Erkrankung erschienen, hatte er nie gelesen.34 Auch Sontag hatte entgegen den Prognosen der Ärzte eine Krebserkrankung überstanden. In ihrem Essay hatte sie sich vehement dagegen gewandt, die Krebserkrankung mit Metaphern zu überfrachten. Die gesündeste Weise, an Krebs erkrankt zu sein, bestand für Sontag darin, sich so weit wie möglich vom metaphorischen Denken zu lösen.35 Jonas verfolgte dieses Ziel nicht. Er benutzte selbstverständlich die Rhetorik von Kampf und Krieg, um seine Erkrankung zu beschreiben. »Obviously, I have the talent to grow cancers«, erklärte er lapidar. »Why? Nobody can explain.« Warum The Big C, wie er in Anspielung auf die US-amerikanische Fernsehserie, die er als Serien-Freak natürlich gesehen hatte, hin und wieder vom Krebs sprach, gerade ihn getroffen hatte, an dieser Frage konnte er langfristig nicht vorbei. Er wusste, dass er den Krebs nicht würde besiegen können, ohne sich selbst zu vernichten. Er musste einen Weg finden, mit dieser existentiellen Bedrohung, dieser lebenslangen Unsicherheit umzugehen.36

Es war nicht die einzige Last, die er trug. Neben den Traumata seiner Kindheit – der Wechsel ins Internat, die Scheidung der Eltern, der Tod seines Vaters – hatte er auch den Tod seiner Schwester nicht verarbeitet.

Ein religiös musikalischer Mensch

Als Kathryn Jonas im Alter von fünfundzwanzig Jahren starb, fanden ihre Mutter und ihr Bruder Peter in ihren Unterlagen ein Testament. Erst kurz zuvor war Kathryn nach Spanien gezogen, um dort als Dozentin zu arbeiten. Sie hatte das Testament nur wenige Monate vor ihrem Umzug aufgesetzt.

Die Nachricht vom Unfalltod seiner Schwester erreichte Jonas während seines ersten Studiums in Sussex. Gemeinsam mit seiner Mutter musste Jonas ihren Leichnam aus Spanien überführen. Obwohl Mutter und Bruder mit ihrem ernsthaften, religiösen und asketischen Wesen vertraut waren, irritierte sie der Fund dieses Dokuments zutiefst. Jonas wusste den Entschluss seiner Schwester, ein Testament aufzusetzen, nicht anders zu interpretieren als so, dass diese brillante, kluge Frau ihren Tod geahnt haben musste.

Jonas hatte nicht nur ein inniges Verhältnis zu seiner fünf Jahre älteren Schwester, er verehrte sie über alle Maßen. Sein Vertrauen in sie war grenzenlos. Noch im hohen Alter traten ihm Tränen in die Augen, wenn er von ihr und ihrer Bedeutung in seinem Leben erzählte. Wenn er über seinen eigenen Tod sprach, schwang immer auch die Vorstellung mit, ihr wieder nahe sein zu können. Ihr Tod war einer der schicksalsvollen Momente in seinem Leben, mit ihr verlor er seinen moralischen Kompass. Er kapselte das Erlebnis jahrelang in sich ein und studierte weiter. Auch seine Mutter erholte sich nie mehr von diesem Schicksalsschlag.

Abb. 2: Kathryn Jonas

Jonas' Leben schien äußerlich in guten Bahnen zu laufen, nachdem er 1978 die erste Chemotherapie und die ersten Bestrahlungen überstanden hatte und seine Stelle als künstlerischer Leiter des CSO antrat. Innerlich aber musste sich Jonas eingestehen, dass seine Seele nicht mehr mitkam.

Im Jahr 1979 unterzog er sich in Chicago einer Psychoanalyse. Mit seinem Analytiker diskutierte er eine für ihn entscheidende Frage: Weshalb gab er sich nie mit etwas, das er erreicht hatte, zufrieden? Weshalb legte er sich wie beim Springreiten die Zielpfosten immer und immer wieder höher? Weil sein Vater ihn offen – »good for nothing« – abgewertet hatte? Weil der Vater Kathryn, die Jonas um ihre Intelligenz beneidete, bevorzugt hatte? Sollte Jonas deshalb seine Ziele immer höher setzen und auch Unerreichbarem hinterherjagen? »Ob das wahr ist? Was soll bei Fragen der Erziehung Wahrheit überhaupt sein?«, reflektierte Jonas im Nachhinein. »Aber wen sollte ich sonst beeindrucken wollen? Meinen Vater oder meine Schwester.« Letztlich wusste er schon während seiner Analyse, dass es ihm auch nicht helfen würde, die Antwort auf diese Frage zu finden. Denn das Unerreichbare würde er weiterhin erreichen wollen. Dieses Ungenügen an sich selbst, dieser Minderwertigkeitskomplex, der Drang, Leistungen über die eigenen Möglichkeiten hinaus erbringen zu wollen, verbunden mit einer streng katholischen Erziehung, erzeugte bei ihm zeitlebens Schuldgefühle. Dass das jüdische Erbe aus der Familie seines Vaters zu großen Teilen verschwiegen wurde, kam erschwerend hinzu.

In ihrem Testament hatte Kathryn verfügt, dass sie auf einem abgeschiedenen, stillen Friedhof bei einer alten Kirche in Sussex beerdigt werden wollte, einem wunderschönen Ort mit hohen, alten Bäumen und moosüberwachsenen Grabsteinen. Kathryn hatte auch bestimmt, welcher Sinnspruch ihre Grabplatte schmücken sollte. Im Unterschied zu den oftmals zerfallenen Steinen älterer Gräber wurde Kathryns Grabplatte schlicht gestaltet, das Zitat in moderne Typografie gesetzt: »Happy the man who fails to stifle his vision«.

Das Zitat stammt aus dem autobiographischen Aufsatz »Le Milieu Mystique«, den der französische Jesuit Pierre Teilhard de Chardin 1917 als Sanitäter im Ersten Weltkrieg verfasst hatte. Erschienen ist der Aufsatz erst 1956, ein Jahr nach Teilhards Tod. Kathryn las Teilhard nach der ersten kurialen Ablehnung seiner Texte im Jahr 1957, wahrscheinlich sogar nach dem Monitum der katholischen Kirche aus dem Jahr 1962. Das Offizium hatte die Rüge damit begründet, so »die Geister – namentlich der jungen Leute – vor den in den Werken Teilhards de Chardin und seiner Anhänger enthaltenen Gefahren zu schützen«.37 Die unorthodoxe Denkweise Teilhards schien der katholischen Kirche nicht mit ihrer Lehre vereinbar zu sein.

Wie so oft steigerte auch diese Rüge den Reiz der Werke nur noch mehr. Viele Künstler und Intellektuelle ließen sich von seinen Werken inspirieren, Teilhard hatte gerade im Bildungsbürgertum eine enorme Wirkung. In den Jahren um die kuriale Ablehnung seiner Werke erschienen die ersten Übersetzungen in englischer Sprache. Im Original, das die sprachlich hochbegabte Kathryn zweifelsohne hätte lesen können, heißt es: »Heureux celui qui n'aura pas réussi à étouffer sa vision«, was sich mit »Glücklich ist der, dem es nicht gelungen ist, seine Vision zu ersticken« übersetzen lässt. In seinem Aufsatz entwirft Teilhard seine persönliche Reise zu Gott als Bewegung der Seele zum Göttlichen hin. Die Vision ist für Teilhard die Anschauung Gottes als Ziel menschlichen Lebens. Bei Teilhard heißt es weiter: »Heureux celui qui n'aura pas réussi à étouffer sa vision, sous prétexte qu'il est absurde de trouver le Monde intéressant à partir du cercle, où, pour la majorité des humains, il cess de devenir perceptiple.« »Glücklich ist der, dem es nicht gelungen ist, seine Vision zu ersticken, unter dem Vorwand, es sei absurd, die Welt aus dem Kreis heraus interessant zu finden, wo sie für die Mehrheit der Menschen nicht mehr wahrnehmbar ist.« Die mystische Reise zu Gott hin vollzieht sich bei Teilhard in Kreisen. Glücklich ist also der Mensch, dem es in seinem Leben gelungen ist, seine Reise zum Göttlichen hin nicht unter dem Vorwand abgebrochen zu haben, dass andere Menschen die Erfahrung des Göttlichen nicht mehr wahrnehmen konnten. Das mystische Glück erreicht nur, wer bereit ist, seine Vision auch gegen die Zweifel der Mehrheit aufrechtzuerhalten.

Für Jonas wurde das Zitat zur Maxime seines Lebens. Er verpflichtete sich Kathryns Ansprüchen.

Jonas als gläubigen Katholiken zu bezeichnen, griffe zu kurz. Die Frage: Wie hast du's mit der Religion? mochte Jonas nicht. »Ich bin katholisch. I believe in art, art is catholic. It's not protestant«, versuchte Jonas mit dieser straffen Bemerkung, die mehrere Jahrhunderte Kirchengeschichte, Ikonoklasmus und Bilderstreit zusammenfasst, von sich selbst abzulenken.

Peter Jonas war ein religiös zutiefst musikalischer Mensch. Diese Metapher – oder vielmehr die Metapher des religiös unmusikalischen Menschen – prägte Max Weber in seinen 1909 verfassten Briefen an Ferdinand Tönnies. Sie zieht eine Analogie zwischen der religiösen und der musikalischen Praxis. Weber versteht beide, Musik und Religion, als menschliche Anlagen, als Begabungen, die durch Technik und Übung entwickelt werden können.38

Jonas' katholische Erziehung in einer Familie, die das deutsch-jüdische Erbe des Vaters zu ignorieren versuchte und die mit ihrer religiösen Orientierung eine Minderheit in Großbritannien war, ebenso wie seine Ausbildung im Klosterinternat, hatten Peter Jonas maßgeblich geprägt. Er wuchs in einem Umfeld auf, das die Entwicklung solcher Anlagen in höchstem Maße beförderte, im Guten wie im Schlechten.

Bereits seine ersten religiösen Erfahrungen waren aufs Engste mit dem Erlebnis von Kunst und vor allem mit dem Erlebnis von Musik verbunden. Das Kirchenjahr bestimmte das Leben seiner Familie, durch das Klavierspiel seiner Schwester wurde er mit religiöser Musik bekannt. Den Grundsatz der Benediktiner »ora et labora« hatte er sogar mit der weniger bekannten Ergänzung »ora et labora et lege« verinnerlicht. »Bete, lies und arbeite«, die Trias von Gebet, Lesung und Arbeit markiert die Prioritäten benediktinischen Lebens. Die Internatsschüler lebten im Rhythmus der Mönche. Die Geschichte des Christentums und das christliche Weltbild standen im Mittelpunkt des Unterrichts. Jonas liebte es, nach der Messe neben dem Organisten der Abtei zu stehen und ihm zuzuhören, wenn dieser Bach oder andere Komponisten spielte.

Schon in der Bibliothek des Klosters begann seine Faszination für den Menschen Händel, den Komponisten, Impresario, den Manager und Gewerkschafter und dessen Werk. »Ich glaube nicht, dass ich besonders begabt bin. Ich war schon immer eine seltsame Mischung aus bewusster Faulheit und Fleiß«, befand der alt gewordene Peter Jonas. Er war auf eine sehr einfache Art abergläubisch, ein Verhalten, das zu den vielen kleinen Riten rund um das Bühnenleben passte. Er war nicht mehr der kleine Junge, der durch die Hallen von Worth lief und sich dachte: »Wenn ich jetzt diese Regel breche und eine Sünde begehe, wird Gott mich ganz sicher bestrafen.« Zu viel hatte er erlebt, er wusste, dass kein göttliches Feuer ihn treffen würde. Und dennoch blieb da der Gedanke: »Wenn ich einen Fuß falsch setze, wird er mich erwischen.« Noch Jahrzehnte später würde er hin und wieder in Gedanken verloren die Buchstaben AMDG auf Papiere schreiben: Ad maiorem Dei gloriam, zur größeren Ehre Gottes.

Für zehn Jahre war die Worth Abbey in der südlichen Grafschaft Sussex Jonas' Zuhause, ihre Ästhetik prägte ihn entscheidend. Sicherlich wuchs eine der Wurzeln seiner Liebe zu Gemälden der Alten Meister, die er in späteren Jahren sammelte, überhaupt der Anspruch, auch alltägliche Dinge, das eigene Verhalten und die eigene Rede zu formen, in diesen Jahren.39 Seine Sammlung von Gemälden folgte seinen ganz eigenen Regeln, »meine eigene Ästhetik, ein wenig tough, klösterlich, das verbindet die Werke. Ansonsten sind meine Wohnungen eher reine Tempel.«

Den letzten Fragen stand Jonas offen gegenüber. »Peter Jonas hat eine besondere Beziehung zu Gott«, so Daniel Barenboim. »Die Kirche mag er nicht, aber irgendwie zieht ihn das Religiöse an. Wir haben öfter über seine jüdischen Wurzeln gesprochen. Aber die jüdische Religion gibt vor, dass die Mutter die Religion bestimmt, denn nur sie ist sicher.« Jonas' Verhältnis zur katholischen Kirche hingegen war eindeutig: »Was ich an der Kirche liebte, waren die Rituale.« Der Ästhet in ihm liebte die Form, nicht zwangsläufig den Inhalt der lateinischen Messe.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, führte die katholische Kirche die neue Liturgie in den Landessprachen ein: »Es hat mich wütend gemacht, als die Kirche die lateinische Messe aufgegeben hat. Was ich an der Kirche liebte, war die Tatsache, dass man, wenn man durch Europa trampte, in jede katholische Kirche gehen und eine Sprache hören konnte, die man verstand. Selbst Leute, die kein Latein verstanden, hatten die Liturgie gelernt. Ich habe das vermisst, ich war ziemlich militant dagegen.«

Peter Jonas konnte hart und ausdauernd über die Versäumnisse der katholischen Kirche schimpfen. Als er nach München zog, entschied er sich, aus der Kirche auszutreten. »Peter hängte sich ganz groß ein Schild um den Hals, dass er ausgetreten ist«, erzählte seine Frau Barbara Burgdorf schmunzelnd. »Aber ihm, dem Katholiken war es unmöglich, in die protestantische Kirche zu gehen. An Weihnachten wollte er entweder in die Messe oder gar nichts.«

Jonas kämpfte gegen seine katholische Erziehung an, aber gerade in seiner Selbstgeißelung, wenn er Ziele nicht erreicht hatte, in seinen Schuldgefühlen – »I do feel guilty all the same« – war sie Teil seiner DNA. Peter Jonas war ein tief spiritueller Mensch. Seine Vision von dem, was Kunst kann und soll, blieb für ihn bis zuletzt kraftvoll. Er ließ sich von fremden Stimmen nicht von seinem Glauben an die Wirkkraft von Kunst abbringen. Darin folgte er dem Leitsatz, den sich seine Schwester ausgesucht hatte: »Heureux celui qui n'aura pas réussi à étouffer sa vision«, »Glücklich ist der, dem es nicht gelungen ist, seine Vision zu ersticken«.

Wovon sich Jonas in seinem Verhalten leiten ließ, wovon er als religiös musikalischer Mensch bewegt wurde, zeigt auf einer tieferen, vielleicht vorbewussten Ebene weitere Motive aus der benediktinischen Regel. So heißt es dort: »Müßiggang ist der Seele Feind.« Kaum ein Leitsatz könnte besser auf Jonas zutreffen, der zwar – obwohl er hin und wieder auch als Asket bezeichnet wurde – die schönen Seiten des Lebens zu genießen wusste, der deswegen aber immer auch mit seinen Schuldgefühlen rang. Die Benediktiner verstehen Demut als einen Prozess der Selbsterkenntnis und -annahme, eine »existentielle Bewegung«, die Rückschläge nicht ausschließt. Es würde sicherlich zu weit gehen, Jonas eine im benediktinischen Sinne gegründete Suche nach einem Leben in Demut zuzuschreiben. Dennoch trug seine Bereitschaft, seine Krankheit als eigene Wirklichkeit anzuerkennen und anzunehmen, dieser Last standzuhalten und sie durchzutragen, unverkennbar Züge dieser Lebenshaltung. »Wie er über seine Krankheit und das Ertragen der Torturen spricht, die jetzt zu ertragen sind«, so Jutta Allmendinger, die mit ihm während eines Krankheitsschubs intensiv zusammenarbeitete, »es scheint um ein höheres Wesen zu gehen, das ihm diese Leiden aufgetragen hat.«

Auch zwischen seiner Auffassung vom Amt des Intendanten und der benediktinischen Regel fallen Ähnlichkeiten auf. »Der wirklich Demütige dient freiwillig und aus Überzeugung«40, betonte die Ordensfrau Michaela Puzicha, die neben der Dienstbereitschaft auch die Uneigennützigkeit in der Ausübung des Amtes, die Übernahme von Verantwortung und Loyalität hervorhob. Für Jonas war die zentrale Tätigkeit eines Intendanten: der Kunst und den Künstlerinnen und Künstlern zu dienen. Darauf richtete er sein Handeln aus, das verlangte er von seinem Umfeld. Aber ebenso wie er mit seinem Austritt aus der Kirche eine klare Grenze zog, so war er sicher nicht in dem Sinne religiös, dass er alle Handlungen seines Lebens danach ausgerichtet hätte.

Jonas bekannte einmal, viel über seine Neigung nachzudenken, sich das Leben durch die Liebe schwer zu machen. Er meinte damit, sich »diese ans Delirium grenzenden Leiden« nicht zu ersparen, die sich einstellen, »wenn zwei Menschen, die einander anziehend finden, trotzdem nicht zusammenkommen können«. In seinen dunkleren Momenten fragte er sich, wozu die Liebe überhaupt gut sein soll.41 »Ich habe nicht das Leben eines Heiligen geführt. Es wäre töricht, das zu behaupten«, bekannte Jonas über sein Verhältnis zu Frauen. »Ich hatte ein völlig normales Leben mit vielen Abenteuern. Ich scheue mich nicht, über diese Abenteuer zu sprechen. Nur, in dem Moment, in dem ich beginne, ins Detail zu gehen, tue ich jemandem weh.« In dem Augenblick, in dem er das sagte, lehnte er am Heizkörper in der Küche seiner Frau und wärmte sich. Die Chemotherapie hatte seinen Körper erkalten lassen, er fror ständig. »So viele meiner Partnerinnen kamen entweder aus der Branche oder haben mich anderweitig inspiriert. Ich hatte ein klassenloses Liebesleben mit Damen aus allen sozialen Schichten, Wissenschaftlerinnen, Sängerinnen, Ärztinnen, Kellnerinnen und Putzfrauen. So viele davon hielten nur wenige Jahre.« Er schwieg. »Nur mit Barbara ist es anders. Ihr Freiheitsgefühl, ihre Hingabe an eine dritte Person, ihre Geige, machen den Unterschied.«

Mit dem Tod Schach spielen

Für Jonas, der Gott und die Welt kannte, hatte ein Film existentielle Bedeutung: Ingmar Bergmans Das siebente Siegel. Seine Schwester hatte ihn auf einer ihrer Urlaubslisten notiert. Auf diesen Listen stellte Kathryn ihrem Bruder für jede Ferien eine Reihe von Büchern und Filmen zusammen, die er während der Ferien lesen oder schauen sollte. Er akzeptierte das, ohne zu murren, und profitierte von ihrer Auswahl, die so überhaupt nicht dem Kanon der Lehre in seinem benediktinischen Internat entsprach.

»Der Film erzählt die Geschichte meiner Religion. Er ist ein Symbol meines Lebens«, erklärte Jonas. »Der Ritter, der mit dem Tod Schach spielt, das bin ich.« In Bergmans 1957 erschienenem Film spielt Max von Sydow den Ritter Antonius Block, der gemeinsam mit seinem Knappen desillusioniert und erschöpft von den Kreuzzügen in sein Heimatland Schweden zurückkehrt: Es ist das Bild des Intellektuellen auf der Suche nach Gott. Auf den letzten Etappen der Rückkehr zu seiner Burg erlebt der Ritter ein von der Pest ausgezehrtes Land, Menschen voller Angst, fest im Griff der katholischen Kirche. Gleich in der Eröffnungsszene begegnet Antonius Block dem Tod.

Der Ritter:

Wer bist du?

Der Tod:

Ich bin der Tod.

Der Ritter:

Kommst du, um mich zu holen?

Der Tod:

Ich gehe schon lange an deiner Seite.

Der Ritter:

Das weiß ich.

Der Tod:

Bist du bereit?

Der Ritter:

Mein Leib hat Angst, ich selbst aber nicht.

Der Tod:

Nun, dessen braucht man sich nicht zu schämen.

»Der Tod öffnet seinen Umhang, um ihn dem Ritter um die Schultern zu legen«, schrieb Bergman im Drehbuch weiter, doch es gelingt dem Ritter, den Tod zu einem Schachspiel zu überreden, dessen Dauer ihm einen letzten Aufschub gewähren soll. Die Idee zum Film sei ihm bei der Betrachtung der Motive auf mittelalterlichen Malereien gekommen, schreibt Bergman im Vorwort zu seinem Drehbuch. Er, der schwedische Pastorensohn, hörte den Predigten seines Vaters nur auf halbem Ohr zu. Stattdessen konzentrierte er seine »ganze Aufmerksamkeit auf die geheimnisvolle Welt der Kirche: auf die niedrigen Gewölbe, die dicken Mauern, den Duft von Ewigkeit, das zitternde, buntgefärbte Sonnenlicht und auf die seltsame Vegetation der mittelalterlichen Malereien und Skulpturen an den Decken und Wänden. […] die Gaukler, die Pest, die Flagellanten, der schachspielende Tod, die Scheiterhaufen für die Hexenverbrennungen und die Kreuzzüge.«42

Abb. 3: Der Tod und der Ritter spielen Schach

Auch ein Fresko, auf dem in einem Wald der Tod mit dem Ritter Schach spielt, war in einer der Dorfkirchen, in die ihn sein Vater mitnahm, zu sehen. Bergman beschrieb seinen Film als eine »Allegorie mit einem sehr einfachen Thema: der Mensch, seine ewige Suche nach Gott und dem Tod als einziger Sicherheit«43. »Dieser Film gibt nicht vor, ein realistisches Bild Schwedens im Mittelalter zu sein. Er ist ein Versuch moderner Poesie, der die Lebenserfahrungen eines modernen Menschen in eine Form übersetzt, die sehr frei mit den mittelalterlichen Gegebenheiten umgeht.«44

Bergman als moderner Mensch, aufgewachsen in der lutherischen Tradition, formulierte in seinem Film eine existentialistische Haltung, die weder christlich noch atheistisch ist, stellte der Filmkritiker Jacques Siclier fest.45 »Mit meinem Film wollte ich malen wie ein mittelalterlicher Maler, mit demselben objektiven Engagement, derselben Einfühlung und derselben Freude«46, erläuterte Bergman. Entworfen hat er ein »Weltenpanorama, prallvoll mit Einzelheiten, Ereignissen und Figuren, vielfachen Handlungssträngen und komplexen Darstellungsmodalitäten«47, so formulierte es der Literaturwissenschaftler Christian Kiening. Bergman zeige Menschen, die von Schuld- und Angstgefühlen vor dem Tod getrieben werden.

Die Suche des Ritters nach Erkenntnis, nach dem Sinn des Lebens traf sich mit den drängenden Fragen, den belastenden Ängsten und Schuldgefühlen des jungen Peter Jonas, der sechzehn Jahre alt war, als er den Film zum ersten Mal sah. »Für einen katholischen Jungen ist diese Szene im Beichtstuhl, als der Ritter vom Tod, der als Priester auftritt, verraten wird, eine wirklich harte Szene«, bekannte Jonas. »Es war aber kein Zufall, dass meine Schwester mir immer wieder gesagt hat, dass ich mir den Film an