Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Slatkine Editions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

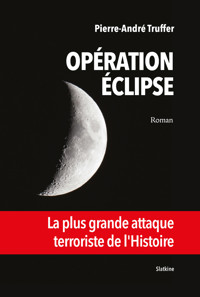

Le dictateur roumain Nicolae Ceauşescu veut obtenir des avantages économiques et politiques de la part des États-Unis. Pour leur forcer la main, il décide de prendre en otage une mission américaine… sur la Lune !

Aidé. par d’autres pays, dont l’URSS et la Chine, il met au point la plus vaste machination jamais connue: l’Opération Éclipse.

Les Américains sont frappés par surprise mais ne tardent pas à réagir. Le conflit devient planétaire, au cœur de la guerre froide, et le monde est au bord de l’explosion.

Un scénario surprenant et pourtant étonnamment crédible. D’une exactitude historique et technique sans faille, il s’avère d’un réalisme à couper le souffle. Même les personnages sont véridiques : tous jouent leur vrai rôle sous leur vrai nom (leur « vrai » faux nom pour les agents secrets).

Vivez ce combat au cœur du pouvoir, à Bucarest et à Washington. Plongez dans le suspense vertigineux d’une opération spéciale sans précédent. Accompagnez les astronautes dans leur mission en perdition. Et tremblez au seuil d’une guerre d’apocalypse.

Un thriller puissant, captivant, étonnant.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Passionné d'histoire et de science, expert du programme Apollo,

Pierre-André Truffer signe avec Opération Éclipse un premier roman particulièrement original et palpitant.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Avertissement au lecteur

Ce roman est une fiction historique. L’Opération Eclipse et les faits qui s’y rapportent sont imaginaires. Mais le récit s’insère dans un cadre au réalisme minutieux : le contexte politique, les événements historiques et tous les détails cités sont exacts. C’est aussi le cas pour la mission Apollo, fidèle au mot et à la minute près, tant que le scénario le permet évidemment. Enfin, tous les acteurs sont les personnages réels, jouant leur vrai rôle sous leur vrai nom (ou leur « vrai » faux nom pour les agents secrets). Qu’ils soient vivement remerciés pour leur participation involontaire mais ô combien appréciée.

PrologueAnchorage, janvier 1972

Le navire venait d’accoster sous un ciel gris, pesant, d’un froid mordant. Kang Un s’était rendu à la capitainerie pour régler les formalités. Penché sur les papiers qu’il lui avait remis, l’officier de port les examinait en silence, concentré, son front buriné plissé d’une ride profonde. Plusieurs minutes s’écoulèrent. L’homme lisait lentement, avec application, ponctuant ses vérifications de grands hochements de tête. Immobile, les mains dans les poches de sa parka, Kang Un attendait patiemment, indifférent au zèle un peu maniéré de son vis-à-vis.

Tournant machinalement le regard il aperçut un drapeau accroché au mur. Il tressaillit. Une bannière américaine ! Le symbole honni. Celui de l’ennemi… officiel, historique, absolu. Il inspira profondément, plusieurs fois, cherchant à maîtriser cette rage froide qui soudainement lui brûlait le ventre. Son visage aux traits asiatiques prononcés demeura impassible mais ses poings s’étaient crispés d’un coup et son pouls qui s’emballait résonnait lourdement sur ses tempes. Son emportement ne dura pas cependant, Kang Un reprit rapidement son calme. Dans son métier, les sentiments n’avaient pas cours. Même aujourd’hui. Même en ce jour très spécial : pour la première fois de sa vie, il posait le pied dans ce pays qu’il détestait tant.

Enfin le fonctionnaire rassembla la liasse de feuilles dûment tamponnées et la lui rendit avec un sourire avenant : « Tout est en règle. Bienvenue à Anchorage. »

« Merci monsieur », répondit Kang Un en souriant aussi, mais pour d’autres raisons. Car si tout semblait en règle, tout était faux. L’armateur mentionné sur les documents n’existait pas, il n’était qu’une boîte postale domiciliée à Shanghai. Le navire appartenait en réalité au Diaochabu, le service d’espionnage de la République populaire de Chine. Le nom du bateau aussi était factice et changeait régulièrement au gré des missions. En ce moment, les grandes lettres blanches sur la poupe indiquaient Feng Huang, le phénix, ce légendaire roi des oiseaux très à l’honneur dans la mythologie chinoise.

Avant de quitter le bureau surchauffé, Kang Un demanda à pouvoir laisser quelque temps le navire à quai après le déchargement de sa cargaison, du matériel de construction et de grosses bobines de cuivre. L’officier, aussi obligeant qu’il était minutieux, accepta d’autant plus volontiers que le port était peu encombré en cette période. Le petit cargo chinois pouvait rester du moment qu’il payait ses taxes d’amarrage. Pour éviter toute suspicion, Kang Un expliqua que ce délai devait servir à finaliser un contrat de fret. Encore un mensonge. En fait, équipiers et passagers du Feng Huang ainsi que leurs complices à terre désiraient seulement attendre que la météo se dégrade, ce qui n’allait certainement pas tarder. En cette saison, le mauvais temps était la norme à Anchorage, le grand port de l’Alaska, l’Etat le plus au nord des Etats-Unis, tout près du cercle polaire.

Deux jours passèrent puis la perturbation espérée survint. Un vent aigre se leva et il se mit à neiger, de plus en plus fort au fil des heures. Maintenant, au cœur de la nuit, de gros flocons balayaient le port, emportés par des bourrasques chargées d’humidité marine. Les entrepôts, les navires sur leurs amarres, même la surface de l’eau se perdaient dans un brouillard sombre et mouvant qui camouflerait parfaitement leurs agissements. Et personne n’aurait l’idée de se promener sur les quais par un temps pareil, à une heure du matin. Des conditions idéales pour débarquer clandestinement sur sol américain le matériel dissimulé dans le cargo. Mais la prudence restait de mise. Trois guetteurs surveillaient les alentours : Kang Cinq et Kang Sept aux deux extrémités de la longue jetée rectiligne, et Kang Quatre à l’entrée du complexe portuaire. Il fallait éviter toute mauvaise surprise.

D’autant qu’ils n’étaient pas armés. Pas encore. Sauf des poignards de chasse à la lame robuste et parfaitement aiguisée qu’ils s’étaient procurés dans un magasin de la ville. Dans cette contrée où pullulaient ours et gros gibier, cet achat n’attirait pas l’attention. Et entre leurs mains de soldats des forces spéciales, experts dans toutes les formes de combat, ces coutelas à dépecer étaient des armes aussi mortelles que silencieuses. Mais ils espéraient bien ne pas devoir s’en servir car l’action en cours reposait entièrement sur la discrétion, dans cette tempête qui mêlait neige et nuit.

Sur le quai tout près du cargo, Kang Un et ses hommes, ainsi que Lupescu et Bujor, se tenaient à l’abri du vent derrière un vaste fourgon de livraison qu’ils avaient loué pour l’occasion. Ils se trouvaient juste en face de l’échelle de coupée, adossés à une petite construction, invisibles dans l’obscurité. Le lieutenant-colonel Luca Lupescu et le lieutenant-major Marin Bujor, deux officiers expérimentés des services secrets roumains, séjournaient en Alaska depuis plusieurs semaines déjà, se faisant passer pour des commerçants en bois. Ils avaient loué une maison assez vaste dans la périphérie de Fairbanks, cette petite ville perdue au milieu des terres glacées à 600 km au nord d’Anchorage, et qui tirait sa prospérité d’un sous-sol prodigue en or et en pétrole. Toute l’équipe se rendrait là-bas après avoir déchargé la cargaison secrète du Feng Huang. Ce serait leur base arrière jusqu’à la fin de l’opération.

Kang Un consulta une nouvelle fois sa montre puis émit trois clics discrets avec son talkie-walkie. Les guetteurs lui répondirent, deux clics chacun, confirmant que la zone était déserte : le travail pouvait commencer. Courbé en deux sous les rafales, le petit groupe traversa le quai et monta à bord. L’équipage, entièrement composé d’agents du Diaochabu, les accueillit dans la nuit. Descendant prudemment les échelles de coursives rendues glissantes par la neige, les hommes pénétrèrent dans les entrailles du navire. Ici il y avait de la lumière, elle ne se voyait pas de l’extérieur. Marchant en file indienne dans les étroits couloirs, ils se rendirent à la salle des machines où trônait un monumental moteur diesel. Au fond de la vaste pièce, un fouillis de tuyaux et de gaines de toutes sortes s’étalaient contre la paroi, encadrant une armoire métallique bardée de cadrans et de poignées de disjoncteurs. Un épais faisceau de câbles électriques en sortaient par le haut.

« Vot. Pasmatritié sami1 », dit Kang Un en russe, se tournant vers les officiers roumains avec un sourire. Les deux hommes s’approchèrent de l’imposant coffret. Ils l’examinèrent minutieusement sous tous les angles, tentèrent de le remuer, mais rien ne bougeait.

Un peu vexé de n’avoir rien décelé devant l’équipage et les hommes de Kang Un qui faisaient cercle autour d’eux, un tantinet moqueurs, Lupescu demanda : « Vy mozhete otkryt shkaf ?2 »

« Konechno3 », répondit Kang Un.

Prenant une clé de cambuse fixée à la paroi il ouvrit le panneau avant, dévoilant l’intérieur de l’armoire. « Ne trogayte. Yest tok.4 »

Restant à distance, les deux Roumains observèrent attentivement. C’était bien une installation électrique tout à fait fonctionnelle, aucun doute à ce sujet. Rien qui ne puisse les aider à découvrir la supercherie.

« Eto sovershenno nevidimo5 », reconnut enfin Lupescu, beau joueur, hochant la tête d’un air admiratif.

Kang Un sourit encore avec satisfaction puis fit signe de se mettre au travail.

Deux agents du Diaochabu s’accroupirent au pied de l’armoire. Ils dévissèrent chacun une plaque métallique sur le côté, dégageant deux longues ouvertures verticales, et introduisirent des tiges métalliques qu’ils firent bouger rapidement de haut en bas.

« Gidravlicheskiye domkraty6 », expliqua Kang Un.

Se penchant vers l’un des côtés ouverts, Lupescu distingua en effet deux crics de poids lourd fixés à l’intérieur, rattachés à un robuste cadre métallique muni de quatre roues orientables. Un mécanisme simple mais ingénieux.

Les deux hommes poursuivirent leur besogne, s’activant pour faire descendre le cadre. Lorsque les roulettes atteignirent le sol, l’armoire se souleva lentement. Avec ces deux crics de camion, faire monter la lourde masse était un jeu d’enfant. Enfin les attaches sortirent des pattes d’accrochage fixées à la paroi et l’installation se trouva libérée, seulement posée sur ses roues. Ils la déplacèrent avec précaution, sans la renverser ni abîmer les câbles. Sur la cloison, là où se trouvait le coffre électrique quelques instants plus tôt, une porte apparut, fermée par un cadenas. La cachette parfaite qu’aucun douanier n’aurait jamais pu découvrir. Même des chiens n’auraient rien détecté, empêchés par l’odeur âcre de diesel et d’huile de vidange qui régnait dans la salle des machines.

Kang Un sortit une clé de sa poche et déverrouilla le battant. Derrière se trouvait une vaste cache, peu profonde mais qui occupait toute la largeur du navire. Elle contenait des centaines de caisses de toutes tailles, en bois ou en métal. Kang Un, Lupescu et Bujor en ouvrirent rapidement quelques-unes pour vérifier le chargement. Mitraillettes de fabrication chinoise, pistolets roumains, chargeurs, pains d’explosif, énormément d’explosifs… détonateurs, cordons d’allumage, tenues de camouflage, équipements divers. Rien ne manquait. Lupescu et Bujor échangèrent une brève accolade avec un soupir soulagé : après les péripéties des semaines précédentes qui avaient fait craindre le pire, le matériel était enfin arrivé à bon port.

Sans plus tarder, le groupe se mit au travail pour transporter les caisses dans le fourgon, sous le contrôle des deux officiers roumains qui les pointaient sur une liste. Pas question d’en égarer car leur contenu aurait immanquablement donné l’alerte aux services américains.

Les caisses étaient lourdes, nombreuses, le trajet long et pénible dans les coursives et les escaliers encombrés. Ce fut un dur labeur, qui prit bien deux heures, mais tout fut enfin chargé dans le véhicule. Les Roumains rangèrent leur liste et donnèrent le signal du départ. Le cargo et son équipage pourraient appareiller pour la Chine dès le lendemain. Les autres montèrent dans deux Land Rover Station Wagon et, encadrant la camionnette pleine à craquer, ils firent route dans la nuit vers Fairbanks. Dans cette tempête qui ne faiblissait pas, le voyage fut éprouvant et ils arrivèrent à destination bien après le lever du jour. Ils attendraient la nuit suivante pour vider le fourgon en toute discrétion. Le précieux matériel serait entreposé dans la maison, bien caché sous la garde d’une petite équipe. Il y resterait plus longtemps qu’initialement prévu car le planning avait changé : on venait de leur apprendre que l’opération était repoussée de plusieurs mois. Dans l’intervalle le gros de la troupe reviendrait au pays, retournant au camp d’entraînement pour peaufiner la préparation de l’attaque, même si cela n’était plus vraiment nécessaire.

Car dès maintenant le commando infiltré était prêt à l’action. Ici à Fairbanks, USA, au moment précis que fixerait Bucarest, les centaines de pains d’explosif accompliraient leur œuvre. Il ne resterait qu’un champ de ruines.

* * *

1 « Voilà. Regardez par vous-mêmes. »

2 « Pouvez-vous ouvrir l’armoire ? »

3 « Bien sûr. »

4 « Ne touchez pas. Il y a du courant. »

5 « C’est totalement invisible. »

6 « Des crics hydrauliques. »

Chapitre 1Deux ans plus tôt…Bucarest, janvier 1970

« Saletés d’Américains. Et ils croient peut-être que je vais me laisser faire ? » gronda Nicolae Ceauşescu, le tout-puissant chef d’Etat de la République socialiste de Roumanie.

Il fixait d’un œil sombre le document sur son bureau, une note reçue de son ambassade à Washington. La sueur perlait encore sur son front. Ce message l’avait mis en fureur et il commençait tout juste à se calmer.

Il ne pouvait pas le savoir mais Richard Nixon, son homologue américain, son ancien ami mais depuis quelques minutes son nouvel ennemi, avait eu le même mouvement d’humeur deux jours plus tôt, pour la même raison. Au grand dam de ses collaborateurs car à la Maison-Blanche, tout le monde détestait les accès de colère du Président.

Le mot provenait de Corneliu Bogdan, l’ambassadeur en poste aux Etats-Unis. Contrairement à son habitude de méfiance maladive, Ceauşescu avait confiance en Bogdan. Le diplomate était apprécié à Washington et contribuait à la popularité de la Roumanie auprès des autorités américaines par son caractère affable, qui tranchait avec celui d’autres représentants des pays de l’Est. Il disposait aussi d’un important réseau de contacts au sein des plus hautes sphères de la capitale. De fait, il était généralement bien informé.

Sa missive portait un rude coup à l’attitude indépendante de Ceauşescu vis-à-vis de Moscou. Bien sûr, en bon communiste, le chef d’Etat roumain partageait les orientations politiques et stratégiques de l’URSS. Et il était un bon communiste, il le savait. Meilleur que bien des dirigeants des pays voisins, du reste. Car en Roumanie, on pratiquait encore un communisme pur, intègre, stalinien pour tout dire.

Mais pureté de doctrine ne signifiait pas soumission à Moscou. La Roumanie était une grande nation, son histoire bimillénaire en était la preuve. Et Ceauşescu lui-même, son maître tout-puissant, n’était pas le vassal du secrétaire général soviétique Léonid Brejnev. Il l’avait proclamé dès sa prise de pouvoir en 1965, lors des obsèques de son prédécesseur Gheorghiu-Dej : « Nous sommes communistes mais nous sommes Roumains. Nous n’avons qu’une politique : l’indépendance nationale. »

Les actes avaient confirmé ces paroles. Sur le plan intérieur, la Roumanie avait mené une efficace campagne nationale de « désoviétisation ». La population avait adoré. C’était évidemment moins le cas dans les bureaux du Kremlin. Mais c’étaient surtout les prises de position en politique étrangère qui dérangeaient Moscou. L’établissement trois ans auparavant de relations diplomatiques avec l’Allemagne de l’Ouest, ce paria, avait profondément irrité Brejnev. Et avait fait découvrir au monde entier l’indépendance roumaine. Ceauşescu avait poursuivi dans cette voie en août 1968 lorsque les forces armées soviétiques, renforcées par plusieurs autres pays, étaient allées « normaliser » une Tchécoslovaquie qui s’aventurait dans un Printemps de Prague1 un peu trop libéral. Non seulement le dirigeant roumain avait refusé de participer, mais il avait publiquement condamné l’intervention.

Tout cela plaisait évidemment beaucoup à l’Ouest. La politique de Ceauşescu était régulièrement encensée par la presse occidentale et lui-même avait été accueilli à bras ouverts lors de plusieurs voyages officiels. Mais il n’était pas naïf, il savait que cette entente cordiale était surtout due aux circonstances. Qu’en pleine guerre froide un pays de l’Est, membre de l’alliance militaire du Pacte de Varsovie, se rebelle contre la toute-puissance de Moscou, c’était inespéré à l’Ouest. Et les pays occidentaux, bien décidés à favoriser cette apparente fissure au sein du bloc communiste, apportaient tout le soutien possible à la Roumanie. La visite à Bucarest du président Charles de Gaulle en mai 1968, alors que les révoltes ouvrières et estudiantines mettaient la France à genoux, et celle plus impressionnante encore de Richard Nixon en août de l’année suivante, la première d’un président américain dans un pays communiste depuis 1945, en étaient des preuves éclatantes.

Malgré sa mauvaise humeur, Ceauşescu sourit à ces souvenirs. Ces rencontres avaient été des succès diplomatiques sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Succès envers l’Ouest bien sûr, car à l’Est on n’avait guère apprécié. Réprimandes et sanctions n’avaient pas manqué. Des menaces militaires avaient même été évoquées, à demi-mot en tout cas. Mais Ceauşescu ne craignait pas vraiment les divisions blindées soviétiques postées non loin de ses frontières, même s’il prenait tout de même ses précautions. Un département entier au sein des forces de sécurité, le Directorat V, était chargé d’assurer la protection du chef de l’Etat et de ses proches. Des troupes paramilitaires d’élite, nombreuses et bien équipées, se tenaient encore en renfort. Dénommées Directorat des troupes de sécurité, elles devaient défendre le régime contre toute menace intérieure ou extérieure. Toutefois, une intervention des forces soviétiques n’était guère probable tant que le gouvernement maintiendrait une pure orthodoxie communiste. Et le très redouté Service intérieur de sécurité, plus connu sous le nom de Securitate, s’assurait fermement qu’un éventuel Printemps de Bucarest ne risquait pas de tenter la population roumaine.

C’était plutôt la dépendance économique vis-à-vis du grand frère russe qui pouvait mettre un frein à l’indépendance politique roumaine. D’où la présence aujourd’hui du ministre des Finances Florea Dumitrescu.

Assis dans un fauteuil face au large bureau de bois richement ouvragé, Dumitrescu respectait la méditation du Président et passait le temps en relisant silencieusement les papiers qu’il avait sortis de son porte-documents. Dans son for intérieur il était soulagé du retour au calme de son vis-à-vis, même si les feuilles tremblaient encore un peu dans ses doigts. Le matin même, le secrétaire du Président Constantin Manea lui avait transmis sa convocation en précisant : « Le temps est à l’orage. Le terme ouragan est même plus approprié. »

Ces mots l’avaient beaucoup inquiété, car les métaphores météorologiques de Manea servaient à informer le cercle restreint d’initiés de l’humeur présidentielle. Un tête-à-tête avec Ceauşescu furieux était un très mauvais moment à passer, ministres et conseillers en avaient tous fait la désagréable expérience. Comme d’habitude Manea avait raison et le début de l’entretien s’était avéré particulièrement pénible. Heureusement cela n’avait pas duré. Mais Dumitrescu restait sur ses gardes, la nuque crispée, rentrée dans les épaules : la colère du Président pouvait repartir à tout instant.

De taille moyenne, avec des traits qui manquaient de finesse sous une chevelure ondulée assez fournie, Nicolae Ceauşescu avait un aspect physique plutôt quelconque. Mais son autorité naturelle, son caractère impitoyable, son intelligence vive et son orgueil démesuré lui conféraient une stature imposante qui impressionnait même les plus courageux. Le ministre des Finances était loin d’être seul à le craindre.

Enfin le Président émergea de ses pensées et lui donna la parole. Dumitrescu décrivit la situation économique, pas aussi favorable qu’elle le paraissait au premier abord. Car en dépit d’une croissance globale soutenue, conjoncture rare et très réjouissante, la part de l’Union soviétique dans les volumes commerciaux était en forte baisse. Et au sein du COMECON, l’association économique des pays communistes évidemment sous mainmise de Moscou, l’évolution était identique. Le constat était clair : Brejnev cherchait à asphyxier économiquement la Roumanie pour la rendre plus docile.

Le chef d’Etat l’interrompit : « Mais nous avons signé il y a deux mois un accord avec l’URSS pour augmenter nos échanges à 800 millions de roubles par an. »

« 850 millions, camarade Guide suprême », rectifia Dumitrescu. Lorsque l’on s’adressait à Ceauşescu, les hyperboles flatteuses étaient de rigueur. Surtout quand on se permettait de le corriger. « Mais pour l’instant ce document n’est qu’un chiffon de papier car dans les faits, la tendance à la baisse n’a pas changé. Je pense que cette convention sert surtout à montrer ce que peut nous offrir l’URSS le jour où nous serons plus conciliants. »

Dumitrescu poursuivit son analyse. Une augmentation du commerce avec les pays d’Europe de l’Ouest compensait partiellement cette réduction mais ce n’était qu’un pis-aller. Même si pour l’instant les chiffres étaient encore positifs, un sévère ralentissement économique s’annonçait, qui mettrait rapidement en péril l’ambitieux programme de développement de l’industrie lourde. Ceauşescu sursauta. Il tenait beaucoup à cet objectif, élément phare de son plan de croissance.

« Voilà qui arrangerait bien Moscou », s’exclama-t-il sans se soucier de couper à nouveau son ministre. « Les Russes se sont toujours opposés à mon projet d’industrialisation. Tout cela parce qu’ils veulent transformer les pays de l’Est en usines spécialisées consacrées à leur service. Mais c’est encore moi qui dirige l’économie roumaine, pas Brejnev. »

En dépit de cette affirmation optimiste, sa politique tout entière était en danger si la Roumanie ne trouvait pas d’autres débouchés pour s’affranchir de la pesante tutelle soviétique.

« Aussi, souligna Dumitrescu, il faut conclure au plus vite ces accords économiques en cours de finalisation avec les Etats-Unis. C’est le seul moyen de conserver notre autonomie face à l’URSS. »

La visite de Richard Nixon l’été précédent avait été un triomphe médiatique mais les avancées diplomatiques s’étaient avérées plus importantes encore. Depuis un certain temps la Roumanie menait une campagne de désinformation à large échelle. Elle tentait de faire croire à l’Occident qu’elle cherchait à quitter l’influence soviétique afin de se réorienter vers l’Ouest. Lors de la venue du président américain, Ceauşescu avait réussi à le convaincre que cette émancipation politique supposait la fin de la dépendance économique envers Moscou. Et cela passait évidemment par le soutien financier et technologique des Etats-Unis.

En réalité, c’était là le vrai but de cette manœuvre : percevoir une aide accrue des Etats occidentaux sous couvert d’une opposition à Moscou. Opposition de façade car, en dépit de réelles tensions avec ses pays frères et de son indépendance farouchement revendiquée, le président roumain restait un communiste convaincu, membre à part entière du bloc soviétique et fidèle allié de Moscou.

Allié mais pas vassal, c’était toute la difficulté.

« Notre pays a absolument besoin des crédits du FMI. Et notre commerce extérieur avec les Etats-Unis reste largement insuffisant », poursuivit le ministre des Finances, revenant sur deux projets d’accord qui avaient fait l’objet d’intenses discussions lors du séjour du président Nixon. Et qui avaient semblé proches d’aboutir.

Tout d’abord l’adhésion au Fonds monétaire international qui permettrait d’obtenir rapidement plus de 100 millions de dollars de crédit, une manne bienvenue pour le développement des infrastructures roumaines. Et pour l’industrie lourde si chère à Ceauşescu. Aucun Etat du Pacte de Varsovie n’était membre du FMI, mais les Américains laissaient entendre qu’ils seraient prêts à favoriser l’adhésion de la Roumanie. Ils disposaient d’un pouvoir prépondérant au sein de l’organisation internationale avec un quart des droits de vote et l’unique droit de veto. Même si son siège situé à New York était censé être indépendant, en réalité c’était bien Washington qui dirigeait le FMI. L’autre projet auquel Dumitrescu faisait allusion concernait l’adoption de la « clause de la nation la plus favorisée2 ». Ce privilège commercial majeur dynamiserait durablement les échanges entre les deux nations et mettrait définitivement l’Etat roumain à l’abri des pressions économiques soviétiques. Officiellement les Etats-Unis ne l’accordaient pas aux pays non démocratiques, ce qui avait rendu les négociations particulièrement ardues. Mais là aussi la Roumanie pouvait espérer un traitement de faveur. En politique encore plus qu’ailleurs, les principes même les plus sacrés avaient leurs exceptions.

Après le départ du président Nixon les discussions s’étaient poursuivies à Washington sous l’impulsion efficace de l’ambassadeur Bogdan et avec la bénédiction du cabinet présidentiel américain. Pour les Roumains, tous les espoirs étaient permis. Ceux de Ceauşescu et de ses visées industrielles mais aussi ceux, bien plus modestes, de la population. Car avec un revenu annuel moyen par habitant dépassant à peine 600 dollars, l’un des plus faibles parmi les pays de l’Est pourtant déjà bien bas, la pauvreté était endémique en Roumanie. Un quart de siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le régime n’avait toujours pas apporté la prospérité à son peuple. Alors le capitalisme, surtout américain, faisait rêver.

Mais aujourd’hui il fallait déchanter. Aux Etats-Unis nombre de politiciens étaient fermement opposés à ces projets. On était en pleine guerre froide, les pays de l’Est étaient l’ennemi. Des sénateurs et des membres du Congrès tentaient depuis des mois de convaincre Nixon d’y renoncer. En vain, alors ils avaient passé à l’action. Réunissant une majorité des deux bords, ils avaient annoncé que la Chambre des représentants, soutenue par le Sénat, lancerait une procédure d’impeachment si le Président s’obstinait dans son idée d’octroyer de tels avantages économiques à un membre du Pacte de Varsovie. Pour Nixon cette menace n’était pas à prendre à la légère, elle pouvait conduire à sa destitution. Dans la capitale fédérale, la bataille politique avait été rude les jours précédents. Et finalement le Président avait dû s’incliner, à sa grande colère. La nouvelle n’était pas encore officielle mais Bogdan avait des informations de première main. En dépit de leurs promesses officieuses, les Etats-Unis ne signeraient pas ces accords.

Ceauşescu reprit la note de son ambassadeur qui expliquait ce revirement et la lut à Dumitrescu. A mesure qu’il parlait, la fureur le gagnait à nouveau et il termina en criant : « Comment un pays peut-il destituer son président ? Cet impeachment est un scandale. Ici, ça ne se passerait pas comme ça ! »

Malgré la tension qui régnait, Dumitrescu sourit intérieurement à cette idée. Un impeachment contre Ceauşescu ? Contre le dictateur tout-puissant qui tenait la Roumanie d’une poigne de fer ? Effectivement, cela ne risquait pas d’arriver…

Car la mainmise du chef d’Etat sur le pays était totale. La Securitate surveillait la population avec une profusion de moyens qui ne laissait personne échapper aux mailles du filet. Tout manque de loyauté envers le Parti ou le Président était sanctionné avec la plus extrême sévérité. Les droits de l’homme avaient rarement voix au chapitre dans les régimes communistes, mais la Roumanie de Ceauşescu se distinguait par une répression particulièrement féroce. Des simples citoyens aux plus hauts cadres de l’armée et de l’Etat, tous savaient que la soumission était la seule voie possible.

Le despote quitta brusquement son fauteuil et poursuivit d’un ton ulcéré, tournant comme un lion en cage dans la vaste pièce somptueusement décorée : « Dumitrescu, savez-vous quel est le motif habituel d’un impeachment aux Etats-Unis ? La trahison. Ces réactionnaires de congressistes affirment que collaborer avec nous est une trahison. Bombarder les populations du Vietnam ou du Panama, ce n’est pas un problème pour eux. Mais signer un accord commercial avec la Roumanie, ils appellent cela une trahison ! » Il frappa du poing sur le plateau massif de son bureau. « La vraie trahison, c’est que Nixon revienne sur ses promesses. La vraie trahison, c’est de me mentir. A moi, président Ceauşescu. Et de mentir au peuple roumain tout entier. » Il continua longuement à vilipender les institutions américaines, dignes d’un pays dégénéré, comme toutes les démocraties d’ailleurs. « Je n’aurais jamais dû faire confiance aux Américains. Ils sont les ennemis du communisme, ils sont nos ennemis. Malgré leurs belles paroles, ils mènent la guerre contre nous partout dans le monde. Ils l’ont prouvé en Corée, au Vietnam, à la Baie des Cochons3. Ils le démontrent maintenant contre la Roumanie. Mais les Roumains sont un grand peuple et moi, Nicolae Ceauşescu, un grand président. Ils veulent la guerre ? Eh bien, ils l’auront ! »

Ceauşescu se tut enfin, retourna à son fauteuil et s’épongea longuement le visage. Un silence pesant s’installa. Puis, timidement, Dumitrescu insista encore : sans l’aide des Etats-Unis, le Président ne pourrait plus s’offrir le luxe de s’opposer à Moscou. Il fallait absolument parvenir à convaincre les Américains.

Ceauşescu savait que son ministre avait raison. L’indépendance nationale avait un prix, que la Roumanie ne pouvait régler qu’avec les dollars américains. Malheureusement Washington ne voulait pas payer.

« Il est trop tard désormais pour les convaincre », répondit-il d’un air sombre en brandissant la note de Bogdan. Reposant le papier il resta silencieux, les mâchoires crispées de colère rentrée, le front appuyé sur ses deux poings. Dumitrescu n’osait plus faire un geste. Brusquement Ceauşescu releva la tête. Il se pencha vers son ministre et le fixa droit dans les yeux. Grimaçant un sourire qui se voulait complice mais qui était surtout inquiétant, il lui dit : « Mais nous allons leur forcer la main. Je ne sais pas encore comment, mais je contraindrai ces menteurs d’Américains à signer ces accords. Faites-moi confiance, Dumitrescu. »

* * *

1 Printemps de Prague : en avril 1968, le président tchécoslovaque Alexander Dubcek instaura quelques réformes libérales, promouvant « un socialisme à visage humain ». L’URSS et d’autres pays du bloc de l’Est manifestèrent leur opposition à ces mesures. Après avoir tenté en vain de faire pression sur Dubcek, l’URSS ainsi que la RDA, la Pologne, la Bulgarie et la Hongrie envahirent le pays la nuit du 20 au 21 août avec une puissante armée (400’000 hommes, 6’500 chars, près de 1’000 avions). La Tchécoslovaquie ne se défendit pas afin d’éviter un bain de sang. L’URSS lui imposa un régime politique très dur, la « normalisation », qui dura jusqu’à la chute du communisme en 1989.

2 Accord commercial par lequel un pays s’engage à octroyer à l’autre signataire tout avantage qu’il accorderait à un Etat tiers. Cette clause porte généralement sur les droits de douane. Elle assure au bénéficiaire les taxes douanières les plus basses sur les échanges commerciaux entre les deux pays.

3 Débarquement de la Baie des Cochons (1961) : tentative d’invasion de l’île de Cuba pour renverser le gouvernement communiste de Fidel Castro. Ordonnée secrètement par les présidents américains Eisenhower puis Kennedy et organisée par la CIA, l’opération consistait à débarquer 1’400 exilés cubains spécialement entraînés, soutenus par la marine et l’aviation américaines. Ce fut un échec complet. Une partie des assaillants furent tués et tous les autres faits prisonniers. L’impact médiatique fut désastreux pour les Etats-Unis qui durent reconnaître publiquement leur responsabilité.

Chapitre 2Bucarest, avril 1970

Assis à sa place habituelle dans le bureau présidentiel, le colonel-général Ion Mihai Pacepa jeta un coup d’œil discret vers la fenêtre. Des nuages défilaient à toute vitesse derrière les vitres, assombrissant cette fin de journée. Mauvais temps au-dehors et tempête à l’intérieur, car Ceauşescu était déchaîné. Pourtant, à la différence de la plupart des gens qui pénétraient dans cette pièce, Pacepa n’était pas trop inquiet. Il venait si souvent ici que les crises de colère du Président ne l’impressionnaient plus vraiment. Elles restaient des moments fort désagréables, évidemment, mais c’était le prix à payer pour participer au premier cercle du pouvoir.

Et Pacepa n’avait pas l’intention de marchander ce billet d’entrée si convoité, quel qu’en soit le coût. Depuis des années il gravissait patiemment les marches d’une brillante carrière professionnelle et politique. A force de travail et d’habileté, grâce aussi à une intelligence vive et à une volonté sans faille, il était devenu un familier du cabinet présidentiel. Une belle réussite ! Il prenait parfois le temps d’y penser, contemplant avec fierté le parcours accompli sur cette voie semée d’embûches où beaucoup étaient tombés en route. Mais pas lui. Tout n’était pas parfait cependant car, au sein même de ce premier cercle, il n’était pour le moment qu’un subordonné. Plusieurs généraux, ministres et conseillers spéciaux, bien trop de monde en fait, pouvaient encore lui donner des ordres. Mais son ascension n’était pas terminée, Pacepa en était convaincu.

D’autant qu’en plus de ses responsabilités officielles, il était aussi l’un des proches confidents de Nicolae Ceauşescu. Un rôle exposé et dangereux, qu’il appréciait pourtant. Il avait appris à connaître le terrible chef d’Etat et éprouvait pour lui plus d’estime que de peur. Le Président était dur et sans pitié. Mais il était malin, intelligent et restait à peu près rationnel même lors de ses fréquents emportements. Pacepa se méfiait bien plus d’Elena, l’épouse présidentielle, dont le caractère irascible frappait au hasard les malheureuses victimes de ses sautes d’humeur. Heureusement il ne craignait pas trop pour son sort car le Président lui portait un attachement sincère, presque de l’amitié. Du moins à ce qu’il lui semblait. Et Elena n’irait jamais à l’encontre de son époux. Presque aussi grande que lui, des traits anguleux encadrés par des cheveux mi-longs, un air hautain, une attitude cassante, elle suscitait plus de méfiance et de crainte que de sympathie. Mais elle avait une profonde dévotion pour son mari, qui le lui rendait bien, et tous deux formaient un couple très uni.

Elena était absente aujourd’hui. C’était une bonne chose car le Président était hors de lui et cela suffisait largement à rendre l’atmosphère irrespirable. A vrai dire Pacepa avait rarement vu Ceauşescu dans un tel état. Il marchait à grandes enjambées, hurlant et agitant ses bras un peu trop longs pour sa taille. La sueur coulait sur son visage, il tremblait et bégayait sous le coup de la fureur. Mais son irritation n’était pas tournée contre Pacepa, même s’il en était la cause, ou tout au moins le messager qui l’avait provoquée.

Car Pacepa avait dû transmettre au Président une nouvelle extrêmement désagréable. Au point de s’être longuement demandé s’il devait prendre le risque de l’en aviser. Mais en tant que directeur adjoint du DIE, le Departamentul de Informatii Externe, le service d’espionnage roumain, il n’avait pas le choix : c’était son rôle d’informer le chef d’Etat. Ceauşescu aurait fini par l’apprendre, d’une manière ou d’une autre, et il n’aurait pas apprécié, mais alors pas du tout, que son responsable du renseignement ne lui ait rien dit.

S’il avait pu deviner jusqu’où ceci allait l’emmener, Pacepa aurait hésité bien plus longtemps encore.

Suivant des yeux les interminables va-et-vient du Président, Pacepa se cala dans le fauteuil, cherchant une position confortable. D’un geste discret il tira sur les manches de son veston et rectifia la position de ses boutons de manchette en argent. De taille moyenne, une tête ronde mangée par d’imposantes lunettes à grosse monture noire rectangulaire, il ressemblait plus à un employé de bureau qu’à un espion de haut vol. Un atout indéniable pour un agent secret. Pourtant il y avait bien longtemps que son anonymat avait été percé à jour par les services occidentaux. Des costumes anglais et italiens sur mesure, avec cravates et chaussures provenant des boutiques les plus exclusives de Paris et Milan, une collection de prestigieuses voitures européennes qu’il utilisait souvent à la place de son véhicule de fonction avec chauffeur, tout dans son train de vie indiquait qu’il gravitait dans les plus hautes sphères de l’Etat. En pays communistes les riches avaient été éradiqués, le luxe n’existait plus que dans les allées du pouvoir. Et à force de s’afficher partout aux côtés de Ceauşescu, Pacepa était devenu l’un des personnages les plus photographiés de l’entourage présidentiel. Son visage et son rôle au sein du gouvernement roumain étaient donc parfaitement connus des ambassades et des agences de renseignements.

Ceauşescu stoppa brusquement ses gesticulations et se campa face à un grand tableau allégorique. Il représentait la Roumanie sous forme d’une paysanne aux traits beaux et fiers, dans le plus pur style du réalisme soviétique. « Et elle, c’est une attardée ? Et nos exportations de bateaux, de machines, de produits pétroliers, ce sont des attardés qui les produisent ? Et nos instituts scientifiques, ils sont composés d’attardés ? »

Il s’arrêta ensuite devant une bibliothèque remplie de ses écrits et des transcriptions de ses discours, ainsi que de plusieurs exemplaires du livre de son épouse, un savant mémoire de chimie dont elle était particulièrement fière. Car Elena Ceauşescu, après une vague formation de laborantine, prétendait être une scientifique de haut vol et dirigeait l’ICECHIM, l’Institut central de recherche chimique. En réalité sa contribution à cet ouvrage s’était bornée à ordonner à ses subordonnés de l’écrire avant de signer le résultat de son seul nom. Mais à force de faire croire que c’était son œuvre, elle avait fini par s’en persuader elle-même1.

« Et tous ces livres, ce sont des paysans qui les ont écrits ? Combien de chefs d’Etat en ont publié autant ? » poursuivit Ceauşescu. Il se tourna vers Pacepa : « Vous en connaissez, vous, d’autres pays dirigés par des intellectuels aussi brillants que moi et Elena ? » Ceauşescu se citait toujours en premier.

« Je n’en vois pas, camarade Président, répondit Pacepa. Par le passé il y avait bien la Russie de Lénine et la Grande-Bretagne de Churchill. Mais aujourd’hui les chefs d’Etat se contentent de rédiger leurs mémoires une fois à la retraite, pour gagner de l’argent. »

La comparaison avec Lénine et Churchill était habile car le Président avait beaucoup d’admiration pour ces deux hommes. Et même s’il critiquait souvent l’anticommunisme de Churchill, le seul opposant à Staline durant la guerre, disait-il, il portait un grand respect à son œuvre politique et littéraire, et à sa personnalité si imposante.

« Et pourtant, Moscou et ses vassaux osent dire que la Roumanie est un pays d’attardés dirigé par un paysan ? » hurla Ceauşescu au comble de la fureur.

En effet, cette raillerie s’était fait entendre récemment dans la capitale soviétique lors d’une assemblée informelle des chefs d’Etat du bloc de l’Est. Tenue en l’absence de Ceauşescu elle avait pourtant eu un résultat positif pour la Roumanie. Car Léonid Brejnev, malgré les avis contrastés des autres dirigeants, s’était enfin décidé à prolonger le pacte d’amitié soviéto-roumain de 1948. Normalement l’accord aurait dû être automatiquement reconduit après vingt ans. Mais l’attitude du président roumain ces dernières années, en particulier son refus de participer à l’invasion de la Tchécoslovaquie, avait suspendu son renouvellement jusqu’à ce jour. Et bien que ce traité eût une portée essentiellement symbolique, un membre du Pacte de Varsovie avait toujours intérêt à être officiellement l’ami de Moscou.

Le secrétaire général Brejnev n’avait pas besoin de l’approbation des pays voisins pour prendre cette décision qui n’engageait que l’URSS, mais il avait voulu les consulter pour éviter de créer des tensions. De fait la discussion s’était révélée houleuse, au point de pousser le président hongrois János Kádár, qui détestait les Roumains, à traiter Ceauşescu de paysan à la tête d’un pays d’attardés. Cette sortie fort peu diplomatique avait suscité les rires moqueurs de toute l’assemblée et, lorsqu’il l’avait apprise de la bouche de Pacepa quelques minutes auparavant, l’humiliation et la colère du président roumain.

Car Ceauşescu aimait sa patrie et son peuple. Certes, il les aimait à la façon d’un dictateur, substituant ses propres besoins à ceux de son pays et maintenant la population dans une servile oppression à son profit. Il les aimait sincèrement, mais avec une passion dévoyée par un aveuglement mégalomane, où la nation s’incarnait en une seule entité toute-puissante, lui-même. Il les aimait avec un orgueil démesuré, rêvant d’une Roumanie devenue puissance mondiale sous la conduite de son Guide au prestige universellement reconnu. Aussi la moquerie de ses pairs le blessait profondément.

Mais le Président n’avait pas l’habitude de se lamenter. Jamais… Il préférait riposter.

« Je vais leur montrer qui je suis. Je vais prouver que la Roumanie est un grand pays. Et moi un grand chef d’Etat. » Retrouvant un semblant de calme il s’arrêta face à la fenêtre, contemplant longuement le parc arboré qui s’agitait en tous sens sous les rafales tempétueuses. Il se retourna enfin, d’un mouvement solennel, braqua son regard au-delà de Pacepa toujours assis dans le fauteuil et déclara avec force, comme s’il s’adressait à une foule invisible : « Je vais réaliser un coup politique tellement énorme que tous les communistes du monde s’inclineront devant mon génie. Comme Lénine et Staline, je vais moi aussi changer la face de la Terre. Et le nom de Nicolae Ceauşescu brillera à tout jamais dans les pages les plus glorieuses des livres d’histoire. »

Revigoré par cette pensée il retourna s’asseoir à son bureau, l’air absorbé. « Mais que faire ? Je dois trouver quelque chose de marquant, d’impressionnant, d’envergure planétaire… »

Il se tut et resta immobile de longues minutes, adossé à son fauteuil, les yeux perdus dans le vague. Pacepa attendait patiemment, il aurait été particulièrement malvenu d’intervenir. Soudain Ceauşescu s’exclama : « La guerre du Vietnam ! Voilà ! Je vais stopper la guerre du Vietnam. » Il se leva d’un bond et se remit à marcher, allant et venant au rythme de son discours qui s’enflammait. « Je vais forcer l’armée américaine à quitter le Vietnam. Je vais contraindre Nixon à retirer ses troupes d’occupation. Je trouverai le moyen de l’y obliger. Alors, les communistes du Nord écraseront la minable armée sud-vietnamienne. Et grâce à moi, le Vietnam enfin réunifié deviendra un nouveau grand pays communiste. » Ceauşescu s’exaltait de plus en plus. « C’est moi qui vais gagner cette guerre. J’offrirai au communisme sa plus belle victoire depuis 1945. Et dans les pays frères du monde entier, on élèvera des statues à ma gloire. Et personne, plus personne, plus jamais, ne me traitera de paysan à la tête d’un pays d’attardés… » Sa voix était montée dans les aigus. Il dut s’arrêter pour reprendre son souffle avant de poursuivre : « Et en gagnant la guerre, j’apporterai la paix. C’en sera fini des combats, des bombardements au napalm, du massacre des civils. Tous les pacifistes, en Amérique et dans le monde, et tous les hommes de bonne volonté feront de moi leur héros. »

L’intervention américaine au Vietnam était très mal vue par l’opinion publique, encouragée par un intense déferlement médiatique. Des chanteurs et des acteurs célèbres, des écrivains et des journalistes de renom, des personnalités en tout genre se mobilisaient sous les projecteurs pour exiger le retrait de l’armée américaine. Partout sur la planète, des foules immenses manifestaient pour réclamer la fin du conflit. Aux Etats-Unis même, pas un week-end ne passait sans qu’il y ait des défilés, des sittings dans les universités, des concerts d’inspiration hippie qui chantaient « Faites l’amour, pas la guerre. » C’était un formidable mouvement à l’échelle mondiale, actif depuis plusieurs années, alimenté par un sincère désir de paix et une légitime aversion des horreurs de la guerre, mais aussi par l’action subversive discrète et efficace des services secrets communistes.

Emporté dans son rêve, Ceauşescu continuait : « On me donnera même le prix Nobel de la paix… » Il rayonnait littéralement. La prestigieuse récompense était son grand fantasme politique, son secret espoir depuis longtemps. L’obtenir serait pour lui la consécration de son œuvre, la médaille d’honneur de sa vie, son carton d’invitation à l’assemblée éternelle des grands hommes de l’Histoire.

Plusieurs minutes s’écoulèrent avant que Ceauşescu n’émerge de ses chimères et ne reprenne son sang-froid. Il revint enfin au cœur du problème : « Mais comment faire pour contraindre les Américains à quitter le Vietnam ? Et pour les obliger à signer ces accords économiques qu’ils m’ont promis… » Il n’allait évidemment pas oublier les engagements non tenus de Nixon.

Maintenant Ceauşescu marchait lentement, en marmonnant à voix basse. Il s’arrêtait fréquemment, plongé dans ses pensées, semblant avoir oublié la présence de Pacepa. Ce dernier, avec un mélange de fascination et d’inquiétude, suivait les changements d’attitude du Président. Il en reconnaissait les étapes pour y avoir déjà assisté à l’occasion d’autres contrariétés. Tout d’abord Ceauşescu explosait de colère. Ensuite il se calmait graduellement et entrait dans une profonde réflexion pour analyser la situation sous tous les angles. C’était la phase suivante, celle où il imaginait la solution, qui impressionnait toujours Pacepa. De sa place, il se figurait plonger son regard à l’intérieur même du cerveau de son Président. Il pouvait y contempler la ruse, l’intelligence et la créativité, dépourvues de toutes contraintes raisonnables ou morales, en train de dérouler leurs rouages mystérieux. L’idée qui en jaillissait finalement était tantôt bizarre, tantôt brillante, mais toujours surprenante. Suivait alors la mise en œuvre car toute décision, tout souhait même du dictateur, devaient immédiatement se transformer en réalité. Les ordres fusaient, précis, indiscutables. Et ses subordonnés, et parfois le pays tout entier, dociles et efficaces, réalisaient la nouvelle lubie du Guide suprême.

Ceauşescu se figea soudain, interrompant ses déambulations. Il fit face à Pacepa et lui demanda abruptement : « Colonel, avez-vous vu l’affaire Apollo 13 ces derniers jours ? »

Surpris par cette question, Pacepa acquiesça. Bien sûr, il avait suivi les déboires des astronautes américains victimes d’un grave incident à bord de leur vaisseau spatial. L’alunissage avait été annulé et la NASA avait travaillé dur, trois longs jours, pour ramener l’équipage sain et sauf sur Terre. Les Etats-Unis et une bonne partie du monde avaient vécu dans l’angoisse durant tout ce temps, suivant heure par heure, en direct, l’évolution de la situation. L’heureuse issue du drame avait suscité un déferlement de joie car cette aventure hautement médiatisée, diffusée en direct sur toutes les chaînes de télévision, avait impressionné la planète entière. La veille encore, lors d’une de leurs habituelles soirées au restaurant Tunari, le luxueux repaire des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, Pacepa l’évoquait avec quelques collègues alors même que les astronautes d’Apollo 13 étaient revenus sur Terre depuis une semaine.

Le Président poursuivit : « Voilà le point faible des Américains : une mission Apollo. Leur seule faiblesse certainement. Ils sont prêts à tout pour sauver un équipage en danger dans l’espace. Avez-vous vu comme ils ont tremblé durant ces trois jours ? A Washington le gouvernement ne s’intéressait plus qu’aux astronautes, comme si le reste du monde avait cessé d’exister. Partout dans le pays les gens étaient collés devant la télévision, ou organisaient des prières sur les places publiques. D’ailleurs le monde entier priait, même le pape l’a fait à Rome. Mais bon c’est normal, c’est son métier au pape. »

Le pape était une sorte de mystère pour Ceauşescu. D’une part il méprisait tout ce que le chef de l’Eglise catholique représentait. D’autre part il admirait son influence morale sur le monde, sans commune mesure avec la faiblesse de sa puissance politique. Et militaire surtout… Pour seule armée, quelques dizaines de Suisses en tenue bariolée, équipés de hallebardes ! A l’ère des kalachnikovs et de la bombe atomique, c’était vraiment risible. Et pourtant même lui, Ceauşescu, devait se méfier du pouvoir du pape.

« Cette faiblesse, c’est parce que les Américains ont l’habitude bizarre de retransmettre à la télévision, dans le monde entier, en direct et sans aucune censure, tout ce qu’ils font avec leurs fusées. C’est magnifique quand tout va bien, mais en cas de problème ils n’ont aucun moyen de le cacher. L’URSS ne fait jamais cela, elle contrôle parfaitement l’information. Heureusement, car elle maîtrisait beaucoup moins bien son programme lunaire lorsqu’elle était encore dans la course. Mais avec Apollo tout se passe en direct devant des millions d’Américains. Qu’il n’est pas question d’ignorer car ils détiennent un grand pouvoir politique, c’est le défaut des démocraties. Les Etats-Unis ne s’en rendent pas compte, mais lorsqu’ils envoient des hommes sur la Lune, ils sont sans défense face au pouvoir des images. Et c’est là que nous allons frapper. »

Pacepa avait peur de comprendre. Où voulait-il en venir ? Quand même pas… Mais si : « Vous allez monter une opération contre une mission Apollo. C’est par ce moyen que l’on fera plier les Américains. »

« Mais… je ne sais pas si c’est possible… » balbutia Pacepa, qui trouvait l’idée complètement folle.

« Bien sûr que c’est possible », le coupa Ceauşescu. Son ton était devenu cassant. Maintenant il donnait des ordres. « Faites-vous aider par votre collaborateur le major-général Sirbu, vous êtes les deux meilleurs experts de la guerre technologique. Vous prendrez des astronautes américains en otage. Pas en envoyant des agents dans l’espace évidemment, il y a d’autres façons de s’emparer du contrôle d’une mission. Faites-le au moment où ils seront posés sur la Lune, l’impact médiatique sera plus grand. Je fixerai trois exigences au président Nixon : l’adhésion au FMI, la clause de la nation la plus favorisée et le retrait du Vietnam. Nous libérerons les otages lorsqu’il aura accepté mes conditions. Comme les réserves d’oxygène des astronautes sont limitées, les Américains n’auront que quelques jours pour m’obéir, ce qui interdira toute riposte sur Terre ou dans l’espace. »

Ceauşescu réfléchit quelques instants puis continua sur le même ton autoritaire : « Nous appellerons cela l’opération Eclipse. Je vous donne trois mois pour étudier le projet avec Sirbu. Utilisez nos agents aux Etats-Unis, allez-y vous-même si nécessaire. Infiltrez la NASA, faites boire des ingénieurs et des astronautes, mettez des micros dans leurs bureaux et des agentes dans leur lit. Je n’ai pas besoin de vous apprendre votre métier. Et revenez me présenter un plan qui tienne la route. »

L’entretien était terminé. Pacepa se leva, salua le Président et quitta la pièce, un peu abasourdi. Bien sûr, les actions subversives et la contrainte étaient des moyens souvent utilisés en politique étrangère. Et son pays était passé maître dans ces deux domaines, certains de ses succès diplomatiques en étaient la preuve. Bien sûr aussi, la Roumanie avait développé un réseau d’espionnage scientifique et technique d’une efficacité sans égale, même l’URSS était admirative. Pacepa le savait mieux que quiconque car il était justement le chef du renseignement industriel au sein du DIE. D’ailleurs c’était certainement une des raisons pour lesquelles Ceauşescu lui confiait cette mission. Mais s’en prendre aux Etats-Unis, d’une manière aussi brutale et spectaculaire, c’était autre chose que de tordre un peu le bras à un chef de clan du Moyen-Orient. De plus, imaginer que la Roumanie puisse kidnapper une mission lunaire, c’était simplement aberrant. La NASA avait bâti un empire technologique largement en avance sur son temps, administré par des centaines de milliers de savants et d’ingénieurs. Quant aux normes de sécurité, elles dépassaient l’imagination. S’attaquer aux astronautes d’Apollo pendant qu’ils se trouvaient sur la Lune, c’était un objectif totalement hors de portée.

Mais les ordres du Président étaient formels. Avec une grimace agacée, Pacepa monta dans sa voiture et dit à Paraschiv, son chauffeur : « Demandez au major-général Sirbu de venir à mon bureau demain matin. »

* * *

1 En dépit d’une absence presque totale de connaissances, Elena obtint en Roumanie plusieurs diplômes universitaires de chimie, jusqu’au doctorat. Et malgré ces titres usurpés de notoriété publique, des universités de plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis et la France, lui octroyèrent des distinctions honorifiques.

Chapitre 3Washington, 9 mai 1970

L’autocar fonçait sur l’U.S. Route 48 en direction de Washington DC. Assis côté fenêtre, Joseph regardait machinalement au-dehors. Le jour se levait à peine sur un ciel sans nuages, promettant un temps radieux pour cette grande journée nationale de manifestation contre la guerre du Vietnam. Leur véhicule avait fait le plein durant la nuit, passant de place en place, embarquant à chaque arrêt des petits groupes qui attendaient sous la lumière blafarde des réverbères. Puis il avait roulé vers la capitale dans une circulation de plus en plus dense, inhabituelle pour un samedi à une heure si matinale. Il y aurait du monde à Washington…

Jo était parti de chez lui la veille, tard dans la soirée, traversant lentement le village déjà endormi au volant de sa voiture, une Ford Fairlane qui commençait à être bien fatiguée. Passant devant l’usine fermée à cette heure où il travaillait depuis des années, il avait conduit longtemps avant de se garer à Waynesburg, Pennsylvanie, une localité de taille modeste qu’il voyait pour la première fois. C’était là qu’il avait attendu le car, au milieu d’un petit rassemblement où il ne connaissait personne. En arrivant il s’était brièvement présenté sous le nom de Jo puis avait gardé le silence. D’ailleurs les conversations étaient rares. Le noir qui les environnait, la fraîcheur encore vive de cette nuit printanière, l’inquiétude sourde qui les pressait à l’idée de ce qui les attendait, rien n’invitait à la discussion.

Waynesburg n’était pas sa ville et Joseph n’était pas son prénom. Il avait décidé de venir incognito. C’était d’abord une mesure de prudence, car Dieu sait ce qui pouvait se passer aujourd’hui. Des millions de personnes devaient manifester dans tout le pays et le gouvernement n’allait pas rester les bras croisés, il l’avait clairement fait savoir dans les médias. La police était sur le pied de guerre, la garde nationale aussi, et des rumeurs annonçaient même la présence de l’armée. Sans oublier les syndicats ouvriers antipacifistes, bras armé officieux de Nixon d’une redoutable brutalité. Depuis les événements de lundi, cinq jours plus tôt, tous les scénarios étaient possibles, même les pires. Ce jour-là sur le campus universitaire de Kent State dans l’Ohio, la garde avait tiré sur des manifestants, tuant quatre étudiants et en blessant une dizaine d’autres. Dramatique épisode qui avait déclenché l’immense mouvement national de protestation auquel Jo se joignait aujourd’hui.

Mais il avait une autre raison, plus personnelle, de dissimuler son nom : il ne voulait pas s’impliquer dans ce mouvement antiguerre qu’il désapprouvait. Il n’y avait pas si longtemps encore, il n’aurait jamais imaginé participer à une marche contre l’intervention américaine au Vietnam. Mais depuis quelques mois la situation avait changé, le faisant longuement hésiter sur la conduite à tenir. Il s’était finalement décidé, bien à contrecœur, à prendre part à cette action. Venir sous un faux nom, comme par procuration, c’était le moyen qu’il avait trouvé pour garder ses distances. L’artifice était puéril et ne tromperait personne, même pas lui-même, mais il l’avait aidé à vaincre ses dernières réticences à défiler contre la guerre.

Jo lui-même avait été soldat, lors de la Seconde Guerre mondiale. De 1943 à 1945 il avait combattu en Europe au sein de la glorieuse 82e division aéroportée. La campagne d’Italie, la Normandie, Market Garden en Hollande, la bataille des Ardennes, puis l’Allemagne, et Berlin… Il avait eu la chance de rester en vie et n’avait même jamais été blessé. Face aux Allemands et à leurs alliés des forces de l’Axe, souvent posté en première ligne, voire parachuté au-delà, dans le dos des troupes ennemies, il s’était battu avec courage. Ce courage qui n’est jamais donné, seulement prêté, et que l’on n’est jamais sûr d’avoir encore lors du prochain combat. Il était jeune à l’époque et s’intéressait peu à la politique. Mais il savait qu’il offrait sa sueur et ses années, et aurait donné son sang et sa vie, pour libérer l’Europe des armées fascistes. Cela fait, il était retourné chez lui avec ses compatriotes, tout comme les Anglais et les autres forces occidentales, laissant l’Europe libre de se reconstruire. Les Russes aussi avaient durement combattu, mais eux n’étaient pas repartis après la victoire. Et les peuples de l’Est avaient seulement changé d’oppresseur, troquant la botte allemande contre la kirza soviétique. C’est pourquoi Jo n’aimait pas les communistes.

Cette annexion de la moitié de l’Europe par Moscou avait plongé le monde dans un nouveau conflit mondial, à l’instant même où se terminait la Seconde Guerre. D’un côté se trouvaient l’Union soviétique et ses nouvelles possessions, renforcées dès 1949 par la Chine devenue communiste sous Mao Zedong. En face se tenaient les pays démocratiques d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord et d’Océanie. Depuis lors, les deux camps se livraient une guerre, restée froide selon le mot de George Orwell : un conflit larvé, paralysé par la peur d’une destruction mutuelle dans un holocauste nucléaire. Le fragile équilibre de la terreur… Mais cette guerre froide était cependant bien réelle sur le plan politique et dans le monde souterrain de l’espionnage, ainsi que sur des champs de bataille périphériques comme la Corée ou le Vietnam.

Jo avait étudié cette guerre du Vietnam dont tout le monde parlait, parfois sans vraiment la connaître. C’était le Nord-Vietnam, sous l’impulsion du mouvement communiste Viêt Minh, qui avait attaqué le Sud. Après les accords de paix de Genève de 1954 qu’il avait pourtant signés, le Nord-Vietnam avait repris ses actions. Et s’il y avait encore la guerre aujourd’hui, si les Etats-Unis devaient défendre le Sud-Vietnam, si des Américains mouraient là-bas, c’était parce que l’offensive des troupes communistes du Nord continuait.

Lors du discours de son investiture le 20 janvier 1961, le président Kennedy avait solennellement affirmé que les Etats-Unis combattraient n’importe quel ennemi, à n’importe quel prix, pour défendre la liberté. Jo avait aimé ces paroles. Il en comprenait le sens, bien mieux que ces étudiants qui manifestaient sur leurs campus. Car lui-même l’avait payé, ce prix, en se battant deux ans durant au péril de sa vie pour libérer l’Europe. Vraiment, il n’avait rien de commun avec le mouvement antiguerre. Pour Jo, l’armée américaine au Vietnam défendait la démocratie et la liberté, tandis que les pacifistes soutenaient l’invasion communiste.

Mais son fils avait été pris par la conscription. Et cela changeait tout. Son seul enfant se trouvait là-bas maintenant, à lutter dans les rizières et les collines contre un ennemi effroyablement efficace. Comme le démontraient les cercueils recouverts de la bannière étoilée qui atterrissaient en flot continu sur les aéroports américains. Chaque jour, Jo vieillissait de cent ans, attendant dans l’angoisse la terrible annonce que tant de familles avaient déjà entendue. Tout cela pour une guerre qu’on ne gagnerait plus.

Alors il venait à Washington pour déclarer aux élites de la capitale, aux généraux du Pentagone et au Président que cela devait s’arrêter. Il avait bien voulu offrir sa vie lors de la Seconde Guerre mondiale, il n’était plus d’accord de donner celle de son fils aujourd’hui.

Dans les rues de la métropole fédérale l’affluence grossissait à vue d’œil. Canalisé par des forces de l’ordre nombreuses et déterminées, le défilé se concentrait sur quelques grands axes fermés à la circulation. Pour l’instant tout se déroulait sans violence mais le tumulte croissait sans cesse et la colère grondait dans la ville en état de siège.

Jo marchait au sein d’un groupe compact. Il se composait surtout d’étudiants reconnaissables à leur jeune âge, à leur coupe de cheveux et au sigle de la paix épinglé sur la poitrine, le fameux Y inversé dans un cercle. Mais il remarqua bientôt autour de lui de nombreux hommes d’âge mûr, carrés d’épaules et l’air résolu, portant le marteau et la faucille sur un brassard rouge. Visiblement, il se trouvait au cœur d’une escouade de militants communistes. Mécontent d’être mêlé à eux, il voulut s’en écarter et rejoindre la manifestation un peu plus loin. Mais la foule était tellement dense entre les cordons de policiers qu’il ne put s’en extraire.

Quelques dizaines de mètres en avant, des manifestants brandissaient des pancartes en forme de cercueil. Certains portaient des croix, avec un casque en carton vert fiché au sommet. Ils scandaient une phrase, toujours la même. Au début, Jo ne la comprit pas car le vacarme était trop fort. Mais petit à petit le slogan se diffusa le long du cortège, prit de l’ampleur et de la puissance, et bientôt des centaines, des milliers de voix le reprenaient en chœur : « Ramenez nos gars vivants ! »

Jo sourit. C’était précisément pour dire cela qu’il était venu. A pleine voix il se mit à crier avec les autres, maintenant pleinement d’accord avec ces gens qui l’entouraient et qui, étudiants, communistes ou pères de famille, réclamaient tous la même chose : « Ramenez nos gars vivants ! »

Le rassemblement, toujours plus important, convergeait vers le Capitole. Cent mille personnes marchaient d’un rythme lent et puissant que rien ne semblait pouvoir arrêter. On apercevait maintenant des militaires en tenue de combat. Ils étaient de plus en plus nombreux à mesure que l’on se rapprochait de la Maison-Blanche. Ainsi la rumeur était fondée. Contre ses propres citoyens, le président Nixon avait mobilisé l’armée. Alignés sur le trottoir ou regroupés sur les carrefours, les soldats, M16 contre la poitrine, étaient crispés et menaçants.

Soudain Jo ressentit comme un coup de poignard dans le cœur. Il venait de distinguer leurs insignes. La 82e division aéroportée ! Sa division ! Ses frères d’armes. Sa famille… Avec laquelle il avait vécu, combattu et souffert. Dont il avait porté les blessés, pleuré et enterré les morts. Et aujourd’hui il n’était plus à leurs côtés mais en face, en ennemi. Comment était-ce possible ? Qu’arrivait-il à son pays pour qu’une telle chose se produise ? Comment pouvait-il se trouver dans le camp des méchants ? Il était déjà venu à contrecœur mais là c’en était trop, plus qu’il n’en pouvait supporter. Décidément c’était une erreur de participer à ce défilé, il valait mieux s’en aller. Il réfléchissait à la meilleure façon de quitter la manifestation pour retourner chez lui quand une petite voix lui souffla dans la tête : « Et ton fils, forcé de se battre dans l’enfer vietnamien ? C’est pour lui que tu es ici, ne l’oublie pas. » Jo hésita. Que faire ? Marchant toujours au rythme de la foule, il tergiversa plusieurs minutes. Mais son enfant était en danger, là-bas sous la mitraille. Durant ses années de guerre, jamais Jo n’avait abandonné un camarade. Il n’allait pas commencer aujourd’hui avec son fils. Alors il continua, reprenant en cadence : « Ramenez nos gars vivants ! »