Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

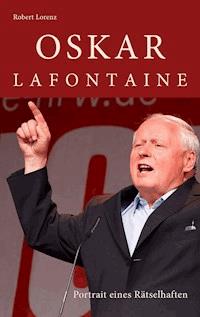

Oskar Lafontaine gehört zu den Politikern, die in den letzten dreißig Jahren am stärksten überraschten, polarisierten und faszinierten. Am 16. September 2013 feiert der Saarländer seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass blickt der Politologe Robert Lorenz auf ein turbulentes Leben in der Politik zurück: In den 1980er Jahren avancierte Lafontaine zum "Sonnenkönig" von der Saar, scheiterte 1990 als Kanzlerkandidat der SPD, führte 1998 den Machtwechsel und das Ende der Ära Kohl herbei, unterlag jedoch im Clinch mit Gerhard Schröder und verließ 2005 nach fast vierzig Jahren die SPD, um anschließend Fraktions- und Parteichef der LINKEN zu werden. Dieses Buch ist keine klassische Biografie, sondern beleuchtet unterschiedliche Facetten dieser rätselhaften Persönlichkeit in einem prägnanten Portrait. So wird deutlich, dass Lafontaine kein gewöhnlicher Politiker ist – und warum es so schnell keinen zweiten wie ihn geben wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert Lorenz

Oskar Lafontaine

Portrait eines Rätselhaften

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

Aufstieg und Fall

Die Rückkehr des Liebhabers der Tribüne

Primadonna auf Abschiedstournee?

Epilog

Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Impressum neobooks

Prolog

Welche Aussagekraft und Berechtigung hat eine Lafontaine-Biografie?

Keine Frage: Aus dem historischen Sortiment bundesrepublikanischer Politiker ragt Oskar Lafontaine heraus, ist schon immer eine Figur gewesen, die zum publizistischen Räsonnement herausfordert. Allein seine politische Trophäensammlung ist gewaltig: Mitglied des saarländischen Landtags (1970-1975, 1985-1998 und seit 2009), SPD-Landesvorsitzender (1977-1996), Oberbürgermeister von Saarbrücken (1976-1985), saarländischer Ministerpräsident (1985-1998) SPD-Bundesparteivorsitzender (1995-1999), Mitglied des Deutschen Bundestages (1998/99 und 2005-2010), Bundesfinanzminister (1998/99), Fraktionsvorsitzender der Linkspartei bzw. LINKEN im Bundestag (2005-2009), Bundesparteivorsitzender der LINKEN (2007-2010) und schließlich Fraktionsvorsitzender der LINKEN im saarländischen Landtag (seit 2009). Außerdem ist Lafontaine ein Medienmagnet, dem die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinungsmacher in den deutschen Redaktionsstuben stets sicher war. Noch immer erlaubt es sich keine namhafte Zeitung, von bedeutsamen Schritten und Ereignissen im Leben Lafontaines nicht zu berichten. Oft sahen Beobachter in dem vermeintlichen Macht- auch einen Genussmenschen, der sich gerne im Scheinwerferlicht sonnt – überhaupt: einen Sonnenkönig. Und sie gaben ihm etliche Beinamen: „Ajatollah von der Saar“1, „Saar-Napoleon“2, der „rote Kor Saar“3, „Kennedy der Sozialdemokraten“4, „Jakobiner, Lebenskünstler, Volkstribun“5 – um hier nur einige zu nennen. Und kein geringerer als der Schweizer Literat Friedrich Dürrenmatt nobilitierte Lafontaine mit dem Titel „Welt-Innenpolitiker“6. Die Vielzahl an Etiketten, die ihm in den vergangenen dreißig Jahren angehängt wurden, deutet Lafontaines Besonderheit an, beantwortet aber noch nicht die Frage, was diese Persönlichkeit eigentlich so besonders macht, worin z.B. deren Alleinstellungsmerkmale bestehen und weshalb er so verlässlich die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Außerdem ist Lafontaines Leben und Wirken noch immer ein Mysterium: Einer der zeitweilig erfolg- und einflussreichsten Politiker Deutschlands entstammt ausgerechnet dem mit Abstand7 kleinsten Flächenland; obendrein einer Region, die aufgrund ihrer Stahl- und Kohleproduktion zu den Verlierern des wirtschaftlichen Strukturwandels gehört und im föderalen System der Bundesrepublik damit zu den schwachen, hilfebedürftigen Ländern zählt. Zudem konnte keiner der sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten seit Willy Brandt nach einem verlorenen Bundestagswahlkampf noch derart viel Machtgewinn wie Lafontaine verbuchen, dessen innerparteiliche Autorität in der SPD erst nach der Niederlage gegen den Amtsinhaber Helmut Kohl im Jahr 1990 ihren Höhepunkt erreichte. Und Lafontaines vorübergehender Ausstieg im März 1999 war unter den deutschen Spitzenpolitikern im Hinblick auf Form und Folgen ebenso singulär wie seine Rückkehr im Sommer 2005; gleichfalls einzigartig ist der Bundesparteivorsitz gleich zweier im Bundestag vertretener Parteien binnen zehn Jahren. „Kaum ein anderer deutscher Politiker“, so dokumentierte unlängst derSpiegel, „hat die deutsche Politik in den vergangenen 30 Jahren derart in Atem gehalten wie Lafontaine, keiner hat das Parteiensystem heftiger durcheinandergewirbelt.“8 Und der Politikwissenschaftler Franz Walter stellt fest: „Lafontaine blieb fraglos einer der meistgehassten Politiker der Republik; aber er hat ebenso fraglos mehr bewirkt und auch politisch-thematisch in Bewegung gesetzt als das Gros seiner Gegner – vor allem in der Sozialdemokratie.“9 Bereits diese keineswegs vollständige Aufzählung seiner Facetten macht Oskar Lafontaine zu einem interessanten Charakter der jüngeren Politikgeschichte, zu einem politologisch relevanten Phänomen, das nähere Betrachtung verdient.

Und trotz alledem liegt zu Oskar Lafontaine noch keine klassische, dickleibige Biografie vor, wie es sie etwa zu Konrad Adenauer, Helmut Schmidt oder Hans-Dietrich Genscher gibt.10 Ganz spärlich nimmt sich die Literaturlage dann allerdings doch nicht aus: Eine kleine Welle an biografischen Schriften setzte um 1990 ein, im Zusammenhang mit Lafontaines damaliger Kanzlerkandidatur für die SPD. Beide dazu erschienenen Bücher11 stammen aus der Feder von Journalisten und beschäftigen sich mosaikartig mit einzelnen Aspekten und Lebens- bzw. Karriereabschnitten des damaligen Ministerpräsidenten. 2004 entstand schließlich eine Biografie, die Lafontaines Leben erneut Revue passieren ließ, nun auch das Scheitern seiner Kanzlerkandidatur, die Zeit als SPD-Parteivorsitzender und seinen vorläufigen Ausstieg nach dem Rücktritt als Bundesfinanzminister enthielt, jedoch mit einer erkennbaren Publikumsorientierung auf Fußnoten verzichtete; und naturgemäß verliert das Buch auch kein Wort zu Lafontaines Wiedereinstieg in die Politik ein Jahr später.12 Prophetisch mutmaßte der Autor, Joachim Hoell, zwar: „Für Überraschungen kann Oskar Lafontaine auch in Zukunft immer wieder gut sein: Schon oft hat niemand mit ihm gerechnet!“13 Doch mit der anschließenden Entwicklung, dem Fraktions- und Parteivorsitz einer Parteienfusion aus WASG und PDS, dürfte auch er nicht gerechnet haben. Ferner gab es reflektierende Kurzporträts, die Lafontaine als „Paulus der sozialen Frage“14 schilderten, als „Umstrittene[n]“15, der „fasziniert, erregt […] begeistert und empört“, der aber letztlich der „Unvollendete“16 geblieben sei. Eine ergiebige Quelle des Medienphänomens Lafontaine sind darüber hinaus journalistische Kommentare und Beobachtungen. Die Zahl der Presseartikel, in denen Oskar Lafontaine Erwähnung findet, dürfte mittlerweile in die zehntausende gehen. Auch im Rahmen eines langjährigen Forschungsvorhabens wäre es kaum möglich, sie sämtlich auszuwerten. Hier wurde daher im Wesentlichen auf Porträts und Berichte zu zentralen Ereignissen in Lafontaines Vita zurückgegriffen, hauptsächlich aus überregionalen Tages- und Wochenzeitungen.

Zu Lafontaine ist also schon viel und vieles gesagt worden. Die folgenden Zeilen mögen als akademische Pflichtübung erscheinen, dennoch stellt sich die grundlegende Frage: Weshalb eigentlich eine (weitere) Lafontaine-Betrachtung? Zunächst: Kaum eine biografische Darstellung kann in der Regel für sich beanspruchen, eine Persönlichkeit exakt und vollständig zu erfassen und zu erklären. Nicht nur betrachtet jeder Portraitist „sein“ Untersuchungsobjekt aus einer bestimmten Perspektive; auch kommen im Laufe der Zeit – zumal bei noch lebenden Personen – immer wieder neue, bisweilen entscheidende Informationen hinzu, wodurch sich das Objekt in neuem Licht zeigt. Sein Weg an die Spitze einer neuen Partei links von der SPD und sein Abstieg bzw. Wandel zu – wahlweise – einer Art Reservespitzenkandidaten, Übervater oder historischer Gründungsheroe sind in Gänze noch nicht beleuchtet worden. Angesichts der vielfach beschriebenen Charakteristika Lafontaines, die sich auch in seiner zweiten Politikkarriere nicht sämtlich und wesentlich verändert haben, mag hier zwar keine Forschungslücke klaffen; doch ein wenig Raum für Beschreibungen und Deutungen besteht angesichts des beständigen Faszinosums Lafontaine allemal.

Ziel dieses Textes soll und kann es daher nicht sein, ein vollumfängliches Portrait der komplexen Gestalt und turbulenten Karriere Oskar Lafontaines zu zeichnen. Dies bleibt anderen, die typisch monografische Länge von 300 bis 450 Seiten zählenden Werken vorbehalten, von denen vielleicht das ein oder andere anlässlich Lafontaines siebzigstem Geburtstag am 16. September 2013 erscheinen wird. Neben einer detaillierten Rekonstruktion von Lafontaines Biografie wird sich daher hier auch keine ausgiebige Diskussion des Forschungsstandes oder eine ausführliche Darstellung der angewandten Methodik finden. Vielmehr versteht sich die vorliegende Schrift als biografischer Essay, der zwar das Lafontaine’sche Mysteriumzu ergründen sucht, vor allem jedoch zum Verständnis von Lafontaines Wirken in dem Projekt einer neuen Linkspartei seit 2005 beitragen soll – und damit den Schwerpunkt auf ein spätes Kapitel von Lafontaines umfangreicher Karriere legt.

Zur Biografiewürdigkeit Oskar Lafontaines

Als bedeutsames Kriterium für den Nutzen von Biografien kennt die Wissenschaft die „Repräsentativität“17, d.h. inwiefern das jeweilige Untersuchungsobjekt exemplarisch für eine Gruppe, eine Zeit o.Ä. ist. Dahinter steht die Überlegung, Aussagen über die eine auch auf andere, ähnliche Personen verallgemeinern, mit dem Blick auf einen einzelnen Charakter also Aussagen auch über den Analysegegenstand hinaus treffen zu können. Ist Lafontaine aber nicht außergewöhnlich, dadurch einmalig? In mancher Hinsicht mag das zutreffen, doch Lafontaine ist Vertreter einer Generation von Politikern, die ein gewandeltes Verständnis politischer Parteien, Karrieren und Führung besitzen. Hier weicht er von den Politikern der „Mediendemokratie“ also nicht ab, sondern kann durchaus als beispielhaft für sie gelten. Ihm im Umkehrschluss aber jegliche Einzigartigkeit abzusprechen, wäre freilich ein Trugschluss. Denn allein Lafontaines politische Karriere ist derart außergewöhnlich, dass sich kaum Pendants finden lassen. Das wiederum rechtfertigt erneut eine biografische Betrachtung; denn inwiefern und weshalb war Lafontaines Vita derart extravagant? Kurzum: Das Beispielhafte und das Einzigartige an Lafontaines Karriere erzeugen gleichermaßen Erklärungsbedarf, machen aus Lafontaine eine „biografiewürdige“ Person und geben Politikwissenschaftlern insofern ausreichenden Anlass zur eingehenden Betrachtung.

Und nicht zuletzt sollten Biografien den Anspruch enthalten, einer ungerechtfertigten Mythenbildung entgegenzuwirken und die historische Überlieferung nicht der betreffenden Person selbst zu überlassen.18 Denn schnell entstehen bei der Betrachtung von einflussreichen Persönlichkeiten unangemessene Heldengeschichten und Erfolgsbilanzen. Insbesondere bei solch medienpräsenten Personen wie Lafontaine existieren weitverbreitete Bilder, die sehr resistent gegen abweichende Interpretationen sind. Hier ist Vorsicht geboten: „Mythen“, schreibt der Historiker Wilhelm Füßl, „verstellen dem Biographen häufig unbewusst den Zugang zu seinem Untersuchungsobjekt. Eine der Hauptaufgaben des Biographen muss demnach sein, die Wand von Klischees und Mythen zu durchbrechen, um ein Bild der historischen Person gewinnen zu können.“19

Biografien, die viel gerühmte „Königsdisziplin“20 der Wissenschaft, eignen sich als Analyse konkreter Personen oftmals weitaus besser als Darstellungen zu abstrakten Sujets wie einer Gesellschaft oder einer Epoche, um den Leser – bestenfalls ein breites, auch nichtwissenschaftliches Publikum – durch eine mitreißende Erzählung zu fesseln, Zusammenhänge zu vermitteln und auf bedeutsame Aspekte der jeweiligen Zeit aufmerksam zu machen.21 Tunlichst sollte man allerdings von der Vorstellung abrücken, im Rahmen einer einzigen Biografie eine komplette Darstellung einer Person erreichen, gar eine exakte Charakterisierung vornehmen zu können. Vielmehr erzeugen Biografien ein spezifisches Bild einer Person, das sich im Verlauf weiterer Biografien anderer Autoren – aus anderen Zeiten und anderen Perspektiven – verändern kann; in der Regel setzen sie unterschiedliche Akzente und Schwerpunkte, interpretieren dieselben Handlungen und Ereignisse mitunter gegensätzlich und sehen den Portraitierten zumeist in jeweils anderer Rolle.22 „Die biographische Wahrheit einer Person“, so der Germanist Bernhard Fetz, „ist nichts, das feststeht bzw. durch auch noch so exakte Rekonstruktions- und Recherchearbeit definitiv geklärt werden könnte; sie wird mit jedem biographischen Projekt neu verhandelt.“23 Zumal Biografien dazu neigen, historische Ereignisse aus der Sicht der portraitierten Person zu erzählen, wodurch lediglich deren Sichtweise auf Abläufe und Geschehnisse rekonstruiert wird, dadurch aber Verzerrungen entstehen, andere mögliche Perspektiven verdeckt bleiben.24

Mag dieser Umstand zunächst auf eine Schwäche der Gattung „Biografie“ hindeuten, so lässt er sich freilich auch als Vorteil auslegen: Dann nämlich, wenn man historische Ereignisse von unterschiedlichen Ausgangspunkten her, eben denen verschiedener Akteure, betrachtet und dadurch vielseitige Informationen und Ausgangslagen erhält. Auf diese Weise wandelt sich die vermeintliche Schwäche der Biografie in eine faktische Stärke. Das Modellhafte, aber auch das Besondere einer Person, der Sinn auch mehrfacher Betrachtung derselben Persönlichkeit und die Notwendigkeit, unzulässiger Mythenbildung, aber auch Fehlurteilen entgegenzuwirken, sind die Gründe, weshalb Oskar Lafontaine ein lohnenswertes Forschungsobjekt ist und dessen Analyse erhellende Erkenntnisse über politische Führung verspricht.

Aufstieg und Fall

Optimus maximus: die frühen Jahre in der Politik

Längst ist Oskar Lafontaine eine Person des öffentlichen Lebens. Man kennt ihn nicht zuletzt als einen Aufmüpfigen, einen Polit-Revoluzzer. Manche sind geneigt, von einem politischen Raufbold zu sprechen. Und darin zeigt sich ein Merkmal seines Wesens, das schon den Beginn seiner politischen Karriere markiert: Denn anfangs taucht er in Berichten über die Saar-SPD als Juso-Parteirebell auf. Die Geburtsstunde dieses „öffentlichen Lebens“ liegt daher irgendwo in den ausgehenden 1960er Jahren. Doch Lafontaines eigentliche Medienpremiere datiert aus dem Mai 1970 – einer inzwischen fern anmutenden Zeit, das Jahr, in dem dieBeatlesihr letztes Studioalbum veröffentlichen, Jim Hendrix stirbt, die USA in Kambodscha einmarschieren und sich dieRote Armee Fraktionformiert. Damals erregt Lafontaine das erste Mal bundesweites Aufsehen, ist sein Name nicht nur der eines Nebendarstellers im Polittheater, sondern der einer Hauptfigur – in einem Gerichtsverfahren, das seinerzeit als der „seit langem größte politische Prozess des Saarlandes“25 gehandelt wird. Lafontaine, gerade erst 26 Jahre alt, hat der schwarz-gelben Landesregierung Korruption und fahrlässigen Umgang mit Landesvermögen vorgeworfen, diese ihn daraufhin ihrerseits wegen Beleidigung angeklagt – mangels Zeugen und einer zwischenzeitlichen Erklärung Lafontaines, in der dieser seine Vorwürfe weitgehend zurückzieht, endet das Verfahren ein Jahr später.26 Ein angesichts der anfänglichen Dramatik des Vorgangs kurioses Ende: Aber da hat sich Lafontaine längst mit einem Konflikt exponiert und in die Medien gebracht – der Ausgang des ursprünglichen Anlasses ist da nur noch zweitrangig, vermutlich sogar lästig geworden. Das ist ein Muster, das Lafontaine auch in Zukunft anwendet, ja das seither fester Bestandteil seines politischen Führungsrepertoires ist.

Und auch zuvor ist von ihm mit dieser Taktik Notiz genommen worden: Im Frühjahr 1968 zählt er als „Reformer“ zu den „jungen zornigen SPD-Männer[n]“, die in ihrem Landesverband die lethargische Parteielite herausfordern.27 Lafontaine also: ein aufmüpfiger, talentierter Jungspund, klar. Wie viele andere vor und nach ihm hätte der damals noch mangels anderer Zuschreibungen als „Physiker“ titulierte Nachwuchspolitiker nach einem kurzen Aufbrausen auch wieder in der Versenkung verschwinden können – aber er tut es nicht.

Eine Sache wird ihm in dieser Zeit schon bald zur Gewohnheit werden: Meist ist er der Jüngste und – augenscheinlich – Beste. Im für politische Verhältnisse zarten Alter von 28/29 Jahren gehört Lafontaine – das „größte politische Talent der Opposition“28 (Die Zeit) – bereits zu den Spitzengenossen an der Saar, gilt als einer der Anführer der dortigen SPD-Opposition und als sicherer Anwärter auf den Posten des Oberbürgermeisteramtes in der Landeshauptstadt Saarbrücken – und bald auch als designierter SPD-Landeschef und gar Ministerpräsident.29 Natürlich: An der Spitze angelangt ist Lafontaine damit noch lange nicht, in aller Munde ist sein Name ebenfalls noch nicht und der fortgesetzte Weg nach oben keineswegs ausgemacht. Doch alles andere wäre für sein geringes Alter auch eher verrückt gewesen – insofern hat Lafontaine aus damaliger Sicht für seine Verhältnisse bereits Enormes erreicht und viel Größeres scheint ihm noch bevorzustehen. Ein vorgezeichneter Weg ist es dennoch nicht, noch immer kann ihm ein ähnliches Talent in die Quere kommen, kann er die Lust an der Politik verlieren und sich anderen Tätigkeiten zuwenden.

Aber politischer Instinkt und politisches Talent Lafontaines sind dermaßen ausgeprägt, dass sie augenfällig sind, dass ganz offensichtlich niemand im ganzen Saarland dem Youngster das Wasser reichen kann. Schon früh erscheint er als baldiger Landesvorsitzender und Spitzenkandidat. Doch statt sich erwartungsgemäß zum Oppositionschef im Landtag aufzuschwingen, leitet er seine Wahl zum Oberbürgermeister Saarbrückens ein, die ihm im Januar 1976 gelingt – mit 33 Jahren ist er der jüngste Stadtregent der Republik. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich die Klugheit dieses Schritts:30 Als Regierungschef der Landeshauptstadt verfügt er über eine der Staatskanzlei gleichwertige Infrastruktur und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, wie sie ihm als Oppositionsführer im Landtag niemals zu Gebote gestanden hätte. Denn im kleinen Saarland ist Saarbrücken umso größer – rund zwanzig Prozent der Landesbevölkerung leben dort. An der Spitze der Stadtverwaltung kann Lafontaine gestalten, kann sichtbare Zeichen seiner Politik setzen und sich damit in der Öffentlichkeit platzieren.

Der Oberbürgermeister Lafontaine wirkt tatkräftig und modern: Seine ersten Maßnahmen gelten der Kulturpolitik, mit der er die Lebensqualität der Saarbrücker anheben will. Lafontaine lässt den Marktplatz zu einer Fußgängerzone ausbauen, richtet die Stadtgalerie ein, fördert kulturelle Veranstaltungen wie das Festival „Perspectives du théâtre“ oder den „Max-Ophüls-Filmpreis“ und restauriert das marode Saarbrücker Schloss; mit dem österreichischen Bildhauer Alfred Hrdlicka begibt er sich in der Modernen Galerie Saarbrücken in einen symbolischen Dialog zwischen Kunst und Politik. Kurz: Wie in der Politik als irgendwie glamouröse Parteigröße konterkariert Lafontaine auch kulturell das Image des provinziellen Saarlandes. Längst bezeichnen ihn politische Berichterstatter als den „starken Mann der SPD“31, der schon kurz darauf als der „beste Kopf der Saar-SPD“32 gilt. So wie ihn damals Journalisten beschreiben, müssen zeitgenössische Leser unweigerlich den Eindruck gewinnen, dass es sich bei dem Nachwuchspolitiker um einen angehenden Spitzensozialdemokraten handelt, dessen weiteren Aufstieg allenfalls noch ein Skandal oder ein Unglück aufhalten könnte.

Mit dem Wissen von heute zeichnet sich damals also der spätere Status eines Politstars bereits ab. Aber eigentlich lässt sich in den 1970er Jahren Lafontaines weiterer Weg bestenfalls erahnen; denn Politik ist viel zu wechselhaft und zufällig – unberechenbar also –, als dass sich wirklich anhand beobachtbarer Merkmale auf den künftigen Karriereverlauf schließen ließe. Was wäre z.B. passiert, wenn Lafontaine seinen Allüren stärker nachgegeben hätte, als er dies tat, oder über eine politische Affäre gestolpert wäre, die schon oft vielversprechende Politikerkarrieren mit einem Male zerstört haben? Was wäre geschehen, wenn Lafontaine bereits 1987 den SPD-Bundesparteivorsitz übernommen und drastischer gescheitert wäre als 1990 mit der verlorenen Bundestagswahl? Und keineswegs war auszuschließen, dass Lafontaine seiner Abneigung gegen die alltäglichen Härten des Politikbetriebs – endlose Sitzungen, langweilige Termine, ständige Präsenz – doch einmal nachgibt und sich unter Aufgabe seiner aussichtsreichen Position, aber mit dem Auskommen eines erfolgreichen Publizisten oder Kopfes einer Behörde aus der Politik zurückzieht. Bei Lafontaine gab es etliche charakterliche Dispositionen, die zeigen, dass trotz einer faktisch standardisierten Laufbahn Politikerkarrieren alles andere als determiniert sind. An vielen Stellen von Lafontaines Karriere hätten Situationen ganz anders ausgehen können – wahrscheinlich stärker als bei anderen Politikern, die weitaus zielstrebiger auf immer höhere Weihen und Ämter zustrebten. Kurzum: So ehrgeizig und zupackend er auch bereits Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre wirken mochte – der Weg zum Ministerpräsidenten, Kanzlerkandidaten und Bundesparteivorsitzenden schien möglich, ja drängte sich sogar auf, aber war, wie gesagt, mitnichten vorprogrammiert.

Rhetor und Rebell: Aufstieg in der Bundespartei

Aber Lafontaines Karriere geht weiter. In einer Geschwindigkeit und mit Erfolgen, die ihn binnen kurzer Zeit zum Anwärter auf höchste Ämter in Partei und Republik machen. Bei der Landtagswahl 1985 erringt Lafontaine einen spektakulären Sieg. Unter seiner Führung gewinnt die SPD nicht nur die Wahl, sondern demütigt obendrein die bislang regierende CDU.33 Bei einer Wahlbeteiligung von 85 Prozent – die bei zukünftigen Urnengängen nie wieder erreicht werden sollten – gelingt es der SPD beinahe, die absolute Mehrheit unter den gültigen Stimmen zu erhalten: 49,2 Prozent stehen auf ihrem Konto, die CDU kommt nur noch auf 37,3 Prozent. Dieses Resultat ermöglicht Lafontaine eine Mehrheit, die ohne Koalitionspartner auskommt. Eine kuriose Geschichte: Noch kurz vor dem Wahltag lagen der Ministerpräsident und der Herausforderer in Umfragen gleichauf; außerdem musste die SPD die absolute Mehrheit der Mandate holen, um regieren zu können, da FDP und Grüne für eine Koalition nicht bereitstanden. Die Ausgangslage der Saar-SPD war also alles andere als verheißungsvoll, ein Wahlsieg trotz vorheriger Stimmenzuwächse auf der Kommunalebene keineswegs ausgemachte Sache. Doch mit „Oskar“, so legt der Wahlausgang nahe, klappt es eben doch. Überall ist nun – gleich, ob dies den Tatsachen entspricht oder nicht – zu lesen, und damit geschichtlich dokumentiert, dass „Oskar“ den Wahlsieg errungen habe, eben dieser „Oskar“ also Architekt und Urheber des Triumphes sei.34

Für Lafontaines Karriere ist dieses Husarenstück enorm wichtig: Denn dieser historische Erfolg ist nun untrennbar mit seinem Namen verknüpft, fortan wird mit ihm der Wiederaufstieg der bundesweit ins Hintertreffen geratenen SPD assoziiert – Lafontaine, der Erfolgsmensch, der Siegertyp inmitten von Absteigern und Langweilern. Denn Helmut Schmidt hat die Kanzlerschaft verloren und sich aus der SPD-Elite zurückgezogen, Willy Brandt ist längst nicht mehr die charismatische Gestalt von ehedem und der neue Fraktionschef im Bundestag, Hans-Jochen Vogel, erscheint vielen Zeitgenossen als visionsloser Pedant. Lafontaine aber ist nicht nur ein Gewinner, sondern auch ein Provokateur, der sich als eigenständiger Kopf erweist, bedenkenlos von der Partei- und Vorstandslinie abweicht, wenn er es für nötig befindet oder sich davon einen Vorteil erwartet. Außerdem finden sich in der SPD jener Zeit nicht viele Namen, die scharfe Positionen vertreten. Auch wird in den Medien nach politischen Namen gefahndet, die sich mit den Positionen der Friedens- und Ökoaktivisten verknüpfen lassen – Lafontaine steht parat, ist Aufrüstungs- und AKW-Gegner. Entweder hat er also Weitsicht bewiesen oder schlicht Glück gehabt: Doch in den frühen 1980er Jahren wird er im Fahrwasser der Neuen Sozialen Bewegungen prominent.

Und allein schon als Ministerpräsident, noch dazu mit einer solchen Triumphgeschichte im Gepäck, zählt Lafontaine nun automatisch zu den Aspiranten auf Ämter und Positionen in der Bundespartei. 1985 ist Oskar Lafontaine also in der Parteielite angekommen; nun stellt sich für ihn die Frage, wie lange er dort bleiben, welchen Status er dort einnehmen wird. Denn einmal dorthin zu gelangen, glückt vielen – so z.B. auch dem gleichaltrigen Baden-Württemberger Dieter Spöri, der damals steuerpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion ist, jedoch mehrfach in seinem Bundesland erfolglos das Amt des Regierungschefs anstrebte und an den sich heute jenseits seiner Herkunftsregion vermutlich kaum mehr jemand erinnert.

Bekanntlich setzt sich Lafontaines Aufstieg tatsächlich fort. Seine Machtgrundlage, und damit eine Voraussetzung seines Aufstiegs, sind Wahlsiege. Bis er das Ministerpräsidentenamt 1998 mit seinem Wechsel in die Bundeshauptstadt niederlegt, erhält die Saar-SPD unter ihm dreimal in Folge die absolute Mehrheit, nach jedem Urnengang kann Lafontaine mit Traumergebnissen aufwarten: 1985 sind es 49,2 Prozent, 1990 im Jahr seiner Kanzlerkandidatur sogar 54,4 Prozent und 1994 noch immer 49,4 Prozent. Was auch immer sich für Vorfälle ereignen und wie klein das Saarland auch sein mag: Absolute Mehrheiten sind ein beeindruckender Erfolgsausweis, der sich schwerlich kleinreden lässt und Lafontaine in den eigenen Reihen so etwas wie Narrenfreiheit verschafft.

Aber das ist nicht alles: Mit seiner Regierungsbilanz beweist Lafontaine obendrein, dass er nicht bloß ein formidabler Redner ist, der im Angesicht eigener politischer Entscheidungsgewalt allerdings versagt. Vielmehr bewältigt er gleich zwei wirtschaftspolitische Probleme, die es in sich haben: das drohende Ende des Saar-Stahls und der Saar-Kohle.35 In beiden Fällen geht es darum, schwerwiegende Konsequenzen für die Region abzuwenden. Zum einen ist der Selbstwert der Saarländer als bedeutsamer Produktionsstandort und Energielieferant für das „Reich“, wie die übrige Republik im Saarland genannt wird, schlagartig bedroht; zum anderen sind schlichtweg etliche Arbeitsplätze betroffen. Freilich gibt sich Lafontaine nicht als Wunderheiler der siechenden Industriegesellschaft; die Stahlindustrie wird zwar nicht in vollem Ausmaß gerettet, doch mit sensiblen Sozialplänen, Auffanggesellschaften und kräftigen Staatsinvestitionen das Problem in einer verträglichen Weise gelöst. Die saarländischen Kohlegruben rettet Lafontaine damit zwar nicht, doch vertagt er deren Aus und schiebt der Bundesregierung die Schuld zu, die nötige Investitionen verweigere und dem finanzschwachen Saarland die Verantwortung aufbürde, obwohl doch die Region in den Jahren des „Wirtschaftswunders“ einen großen Beitrag zur westdeutschen Energieversorgung geleistet habe.

Der Ministerpräsident entkommt dem Problemkomplex damit eher gestärkt als geschwächt. Mit dem Aufschub bricht Lafontaine keine Versprechen – denn er hat keine gegeben. Außerdem zeigt er Bereitschaft, für den Erhalt der bedrohten Arbeitsplätze zu kämpfen und hierfür selbst vor einer Konfrontation mit der Bundesregierung nicht zurückzuschrecken. Und er schafft es, auch bei ökologiebewussten Wählern trotz seiner Verteidigung eines rückschrittlichen Wirtschaftszweiges nicht in Ungnade zu fallen. Denn zugleich erneuert er seine Kritik an Atomkraftwerken, zieht demonstrativ den umweltschädlichen Kohleabbau dem lebensgefährlichen Atomstrom vor. Damit gelingt Lafontaine das politische Kunststück, konservative Wirtschaftspolitik mit fortschrittlicher Energiepolitik zu vereinbaren, Arbeiterfamilien auf seiner Seite zu halten, aber gleichzeitig die ökologische Note seiner Programmatik zu wahren, kurz: materialistische wie postmaterialistische Befindlichkeiten parallel anzusprechen.

Auf diese Weise verschleißt er sich in der Regierungsverantwortung weitaus weniger, als dies möglich gewesen wäre. Lafontaines Ruf als zupackender und wirkungsvoller Ministerpräsident übersteht den Strukturwandel der saarländischen Wirtschaft. Trotz Stahl- und Kohle-Krise, einer wirtschaftlichen Zäsur also, hat sich Lafontaine in Amt und Würden nicht entzaubern lassen, ist er einem häufigen Effekt frisch gewählter Regierungen entgangen. Seine Resultate in der Kohle- und Stahlfrage erhöhen sogar eher seine Popularität unter den Saarländern, als dass sie sie verringern. Ironisches Detail der Geschichte: Hätte es sie damals gegeben, wäre der Ministerpräsident Lafontaine vermutlich mit allergrößter Härte von der LINKEN angegangen worden. Denn seine Regierung streicht Stellen im öffentlichen Dienst und verordnet allerorten Budgetkürzungen – in seiner ersten Legislaturperiode zwischen 1985 und 1990 spart das Lafontaine-Kabinett rund 260 Millionen Mark ein.36 Wichtig für seine politische Vita ist jedoch, dass Lafontaine keine Niederlage einstecken muss, dass er unter der Bürde ernster Probleme nicht zusammenbricht, sondern seinen Nimbus des politischen Siegers bewahrt. Besonders kurios: Obwohl sein Kultusminister als „Schulkiller“ verschrien ist, schadet Lafontaines Bildungspolitik keineswegs seiner Beliebtheit; denn er flankiert die Maßnahmen mit anderen Reformen, richtet z.B. Gesamtschulen ein und schafft das Sitzenbleiben nach der ersten Klasse ab.37 Auf diese Weise wirkt seine Politik nicht ausschließlich destruktiv, sondern tatsächlich reformatorisch, da sie einem erkennbaren Ziel verpflichtet wirkt.

Im Landtagswahlkampf 1990, dem naturgemäß große Symbolkraft für die nächsten Bundestagswahlen und einem möglichen Kanzlerkandidaten Lafontaine zugeschrieben wird, scheint die Wiederwahl des Ministerpräsidenten bereits nur noch reine Formsache zu sein. Die Saarländer fühlen sich mit „ihrem“ Oskar wohl, mit seiner resoluten Art und seinen provokanten Vorstößen in der Bundespolitik verleiht er ihnen Selbstbewusstsein und macht sie auch ein wenig stolz; er versprüht kosmopolitisches Flair und ist doch auch heimatverbunden und traditionsbewusst, sogar sein als opportunistisch ausgelegter Spürsinn für Gelegenheiten scheint der saarländischen Mentalität der Anpassung zu entsprechen – schließlich hat die Region seit dem Ersten Weltkrieg viermal die Nationalität gewechselt.38 Lafontaine und das Saarland passen gut zusammen und verleihen sich wechselseitig Stärke; die angesichts der regelmäßigen Wahlsiege unangefochtene Regentschaft untermauert Lafontaines politischen Status. Die vermeintliche Strukturschwäche seines Bundeslandes erweist sich für ihn letztlich als Vorteil.

Aus der Arbeiterfamilie in die Staatskanzlei

Darüber hinaus verfügt Lafontaine für seinen politischen Erfolg über eine Reihe von förderlichen Eigenschaften. Zunächst seine soziale Herkunft: Diese scheint wie gemacht für die Nachkriegssozialdemokratie. Er entstammt einer Arbeiterfamilie; seine Mutter arbeitete als Sekretärin, sein Vater – der als Wehrmachtssoldat den Krieg nicht überlebte – war gelernter Bäcker.39 In der Generation der Großeltern ging es noch proletarischer zu, der eine Großvater war Maschinist, der andere Bergmann. Nach dem Krieg – der Verbleib des Vaters war noch ungeklärt, das Familienhaus zerbombt – wuchs Lafontaine mit seinem Zwillingsbruder Hans und der Mutter in spärlichen Verhältnissen auf, womit er freilich das Schicksal vieler deutscher Familien in der Nachkriegszeit teilte: eine alltäglich improvisierte Lebensweise im ständigen Mangel.40 Es wäre daher zwar naheliegend und stimmig, aus der Sicht von Biografen auch verführerisch, jedoch keineswegs sinnvoll, anzunehmen, Lafontaines sozialer Aufstiegsdrang und seine Schwäche für kulinarische und materialistische Extravaganzen stammten allein aus dieser Erfahrung einer entbehrungsreichen Kindheit. Wie gesagt, in solchen Umständen aufzuwachsen, war damals kein Sonderfall. Und auch, ob der kindliche Oskar im Dillinger Stadtteil Pachten, in dem er aufwuchs, in Prügeleien mit anderen Kindern tatsächlich lernte, „sich selbst zu behaupten, als Einzelkämpfer zu überleben, gegenüber Älteren zu bestehen, oft allein, meist zusammen mit seinem verschüchterten Bruder“41, wie es Interpreten seiner Biografie vermutet haben, kann zumindest relativiert werden. Diese Umstände sprechen sicherlich nicht gegen den Charakter des späteren Politikers, der oft genug in die Kategorie „Alphamännchen“ eingeordnet wurde; doch daraus eine kontinuierliche Entwicklungslinie, ein frühzeitiges Merkmal abzuleiten, geht womöglich doch zu weit.

Und auch hier gilt: Allenfalls war das eine weitere Bedingung auf dem Weg zum späteren Spitzenpolitiker, jedoch keine entscheidende – waren doch höchstwahrscheinlich etliche Gleichaltrige ähnliche Raufbolde wie der junge Lafontaine. Die Notwendigkeit zur Behauptung in sozialen Rangeleien wurde im Übrigen noch dadurch abgeschwächt, dass die verwitwete Mutter viel Aufmerksamkeit und Kraft darauf verwendete, ihre beiden Söhne von den übrigen Kindern im Viertel abzuheben. Sie beschenkte sie mit ungewohnten Gaben wie Roll- oder Schlittschuhen, kleidete sie stets adrett und schickte sie sogar aufs Gymnasium, was im sozialen Umfeld der Lafontaines auch noch für einige Zeit danach außergewöhnlich war.42 Unwillkürlich tritt der spätere Lafontaine aber auch in den Worten einer ehemaligen Lehrerin desselben vor das geistige Auge: „Als Erstklässler war er schon ein Macher. […] Manchmal überraschte er mich mit Fragen und Antworten […] Viele Klassenkameraden haben unter ihm gelitten. Denn dieses kleine Kraftpaket benutzte schon früh die Ellenbogen und langte zu. Ehrgeiz war nicht sein herausragendster Charakterzug. Er wusste aber, was er wollte.“43 Doch derart prädestiniert sind politische Lebenswege kaum.

Neben der vermeintlichen sozialdemokratischen Musterherkunft kommt dem späteren Ministerpräsidenten zugute, dass er sich in unterschiedliche soziale Zusammenhänge begab. In seiner Schulzeit und während des Studiums traf Lafontaine auf vielfältige Sozialkontakte, die ihm Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft gewährten. Als Schüler des Prümer Konvikts wuchs er inmitten katholischer Geistlicher auf; als Stipendiat des Cusanuswerkes konnte er auf verpflichtenden Ferienakademien während seines Studiums den Umgang mit Theologen nochmals vertiefen; an der Saarbrücker Universität experimentierte er zwei Jahre lang in einem physikalischen Labor; parallel saß er im Stadtrat; auch hatte er sich im Stahlbau und auf dem Finanzamt ein paar Mark dazu verdient.44 Diese Phase seines Lebens gab ihm die Gelegenheit, reichlich gesellschaftliches Kontextwissen zu sammeln und unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen.

Sofern es sich nicht um eine naturgegebene Fähigkeit handelt, resultiert daraus womöglich Lafontaines Geschick im Umgang mit Menschen, mit potenziellen Wählern. Denn Lafontaine ist einer der wenigen Politiker, denen der sichere Gang auf dem Parkett der Hauptstadtbühne ebenso gelingt wie die legere Teilnahme an Straßenfesten und der volkstümliche Besuch des lokalen Fußballstadions; er kann ebenso intellektuelle Debatten führen wie an der Biertheke bestehen. Die gleichzeitige Beherrschung des Provinziellen und Weltbürgerlichen ist jedenfalls eine wichtige Voraussetzung, um im Saarland Regierungschef zu bleiben, parallel aber in der Bundespolitik mitzumischen und auch mit ausländischen Staatsmännern zu verkehren.

Eine weitere zentrale Ressource seiner politischen Machtstellung sind eine fortschrittliche Programmatik und ein zeitgemäßer Habitus. In Saarbrücken profiliert er sich als ökologiebewusster Rathauschef, der die bundesweit erfolgreichen Grünen derart überflüssig erscheinen lässt, dass sie 1985 in Hessen unter dem Sozialdemokraten Holger Börner eine Regierungskoalition eingehen, im selben Jahr aber nicht einmal den Einzug in den saarländischen Landtag schaffen, dort überhaupt erst 1994 mit drei Abgeordneten vertreten sind: Der Oberbürgermeister Lafontaine pflanzt Bäume, lässt Energie sparen, legt Radwege und Fußgängerzonen an und versieht die Fahrzeugflotte der Stadtwerke mit umweltfreundlicheren Modellen.45 Als frischgebackener Ministerpräsident hebt er 1985 sogleich den Radikalenerlass auf – auch auf die Gefahr hin, einer Verfassungsklage entgegenzusehen.46

Überdies wirken die noch tonangebenden Genossen der Nach-Schmidt-SPD im Unterschied zu Lafontaine optisch und rhetorisch wie Relikte einer vergangenen Zeit. Gestalten wie Hans-Jochen Vogel (Jahrgang 1926), Johannes Rau (Jahrgang 1931) oder Hans-Jürgen Wischnewski (Jahrgang 1922) stammen sichtbar aus einer anderen Politikwelt, die nicht so recht zu den postindustriellen Leistungseliten der späten 1980er und der 1990er Jahre passen will. Im Gegensatz zu ihnen befindet sich Lafontaine hinsichtlich seiner politischen Einstellungen, seinem Wertehaushalt und Erscheinungsbild näher an 2000 als an 1960. Auch das dürfte ihm in den Wahlkabinen Zuspruch verschafft haben.

Außerdem zeigen sich damals schon zentrale Elemente von Lafontaines Machtmethodik, die auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu seinem Erfolg leistet: erstens das Regieren im Umfeld von Vertrauten, die seine persönlichen Schwächen komplementär ausgleichen; und zweitens eine raffinierte Mediennutzung. Schon als Saarbrücker Oberbürgermeister, und wie später auch als Ministerpräsident, nimmt Lafontaine nach seinem Amtsantritt einen Personalaustausch vor, in dessen Folge er wichtige Positionen an den Schaltstellen der Macht mit Vertrauten besetzt.47 So macht er seinen Anwalt zum Justizminister und seinen Kultus- und Wissenschaftsminister hat er bereits Jahre zuvor als seinen Stellvertreter im SPD-Unterbezirk Saarbrücken-Stadt kennengelernt. Aus dem Rathaus nimmt er fähige und zugleich loyale Verwaltungs- und Exekutivexperten mit in die Staatskanzlei. Und zum Fraktionschef macht er seinen langjährigen Gefährten Reinhard Klimmt, der bei Abstimmungen die denkbar knappe Parlamentsmehrheit von nur einem Mandat sicherstellen soll. Das ist freilich keine ausnehmend geniale, sondern eher eine übliche Machtmethode, die schon seit Urzeiten von Politikern angewandt wird – doch ob sie auch der gegenwärtigen Politikkohorte im 21. Jahrhundert noch annähernd so selbstverständlich geläufig ist, kann zumindest bezweifelt werden. Lafontaine jedenfalls hat sie noch beherrscht, damit auch Kritik auf sich gezogen, doch diese geflissentlich ignoriert – womit er letztlich gut gefahren ist. Als er später SPD-Parteivorsitzender, noch später LINKE-Chef wird, erinnert sich niemand mehr an das „Geschmäckle“ seiner Personalpolitik im Saarland.

Doch Lafontaine schart nicht allein Persönlichkeiten um sich, auf deren Integrität er sich vollauf verlassen kann, die ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigen und ihm nicht in absehbarer Zeit als Konkurrenten gegenüberzutreten drohen; darüber hinaus halten sie ihm auch – und vor allem – den Rücken frei. Erst dadurch kann er sich auf seine bundespolitischen Eskapaden, seinen Machtgewinn in der SPD und seine Rolle in der bundesweiten Öffentlichkeit konzentrieren. Der freche Oskar ist eine Folge des geschickten Machtinhabers Lafontaine. Neben Fraktionschef Klimmt zählt zu diesem Ensemble Staatskanzleichef Reinhold Kopp.48 Der bürokratisch versierte Jurist, den Lafontaine in eine großzügige Besoldungsstufe hievt, kontrolliert die Kabinettstätigkeit und setzt Lafontaines Willen um – auch er dabei stets loyal und zuverlässig. Daneben umgibt sich Lafontaine zwar mit etlichen Lakaien, von denen er keinen Widerstand zu befürchten, aber auch keine Inspiration zu erwarten hat, jedoch auch mit zwei „geistigen Sparringspartnern“49: dem Germanisten Hans-Georg Treib und dem Volkswirt Lothar Kramm. Wie kaum jemand sonst können die beiden sich in Lafontaine intellektuell hineinversetzen und ihn mit Gedankenimpulsen und Redemanuskripten versorgen. Ihnen ist wohl ein nicht unerheblicher Anteil daran zuzuschreiben, dass Lafontaine mit zahlreichen Büchern zu zeitgenössischen Gesellschaftsproblemen in der zusätzlichen Rolle eines politischen Intellektuellen auftreten kann.

Am wichtigsten ist dennoch Reinhard Klimmt: Kaum einem Beobachter bleibt verborgen, dass Lafontaine und Klimmt „in einer symbiotischen Beziehung“50 agieren, in Klimmts Worten „ein Kopf und ein Arsch“51 sind. Der nahezu gleichaltrige Klimmt ist einer der wenigen – manche würden sagen: der einzige –, deren Widerspruch Lafontaine duldet und sogar als Ratschlag aufgreift. Klimmt entlastet Lafontaine wie kaum ein zweiter: Vor schwierigen Entscheidungen besprechen sie sich; und wenn der Ministerpräsident mal wieder keine Lust auf zeitraubende, letztlich langweilige Kabinettsgespräche hat und entnervt von dannen zieht, übernimmt einfach der ebenfalls anwesende Fraktionschef Klimmt die Sitzungsleitung.52