9,99 €

Mehr erfahren.

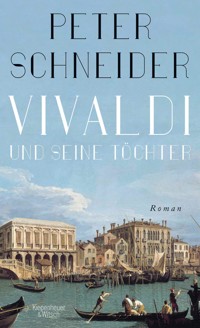

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Paarungen - Ein bewegender Roman über die Liebe im Schatten der Berliner Mauer Peter Schneider, bekannt für sein Kultbuch Lenz und seinen Roman Mauerspringer, porträtiert in Paarungen das geteilte Berlin der 1980er Jahre. In einer Stadt, in der die Mauer Ost und West hermetisch trennt, reproduziert sich zwanghaft das Motiv von Paarung und Trennung. Drei Männer tauschen ihre Erfahrungen aus: Eduard, dessen scheinbar stabile Beziehung zu Klara von Zweifeln erschüttert wird; Theo, der als "Mauerspringer" zwischen den Welten pendelt, bis die Stasi seiner Liebe zu Pauline ein Ende setzt; und André, der sich aus dem Beziehungschaos in eine Ehe stürzt, die die Hochzeit nicht übersteht. In einer Zeit, in der die alten Rituale und Institutionen der Liebe sich überlebt haben und neue noch nicht gefunden sind, werden die Protagonisten zu Versuchspersonen bei einem Experiment mit ungewissem Ausgang. Paarungen erzählt einfühlsam, wie die Generation der 68er, die radikal mit den Vätern abrechnete, mit dem Thema Liebe umgeht. Ein bewegender Roman über das Zusammenleben der Geschlechter im Schatten einer gespaltenen Stadt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Peter Schneider

Paarungen

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Stadt Berlin, die Peter Schneider in seinem Roman porträtiert, gibt es so nicht mehr: ein zerstrittenes Paar, durch eine Mauer hermetisch in Ost und West getrennt, ein Menetekel, ein gespaltener Moloch, aus dem die Geschichte sich für eine Weile verabschiedet zu haben scheint. Im Schatten der berüchtigten Mauer aber reproduziert sich zwanghaft das Motiv von Paarung und Trennung und wird zur Metapher. In der Liebe wütet ein Trennungsvirus, und niemand scheint dagegen gefeit. Drei Männer tauschen ihre Erfahrungen aus: Eduard lebt in scheinbar stabiler Beziehung mit Klara, bis ihn eines Tages Zweifel an seiner Liebesfähigkeit befallen. Theo, sogenannter ›Mauerspringer‹ von ›drüben‹, nutzt seinen Doppelpass zu Fluchten und Ausfluchten, bevor die Stasi seiner Beziehung zu Pauline ein Ende setzt. André lebt im Beziehungschaos und stürzt sich in eine Ehe, die die Hochzeit nicht übersteht.

Sind sie nun Opfer oder Täter? Es sind Versuchspersonen bei einem Experiment, dessen Ausgang niemand absehen kann. Die alten Rituale und Institutionen der Liebe haben sich überlebt, neue sind noch nicht gefunden. Eine paradoxe Situation: Jede Art und Abart der Liebe ist wissenschaftlich erforscht und wird öffentlich debattiert, und doch herrscht über das Zusammenleben der Geschlechter größere Ratlosigkeit als je zuvor. Peter Schneider, dessen ›Lenz‹ ein Kultbuch der neuen Linken war und der mit ›Mauerspringer‹ die Berliner Mauer im Kopf dingfest gemacht hat, greift mit ›Paarungen‹ das Thema Liebe auf und erzählt, wie jene Generation, die 1968 radikal mit den Vätern abrechnete, damit umgeht.

»Peter Schneider ist das Gewissen der 68er-Bewegung und eine Instanz - weil er sich anders als viele seiner Weggefährten nie gescheut hat, Irrtümer einzuräumen.« FAZ

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1992, Rowohlt Berlin Verlag, Berlin

© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © nerek / photocase.de

ISBN978-3-462-31776-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

I. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

II. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

III. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Dank

Hinweis

I

1

Das wichtigste Ereignis der vergangenen Jahre war die Veränderung seiner Schlafstellung. Solange Eduard zurückdenken konnte, war er auf dem Bauch eingeschlafen. Wenn er seinen Science-Fiction-Roman aus der Hand gelegt und das Licht ausgeknipst hatte, rollte er sich auf den Bauch, nahm die Decke zwischen die Beine und dämmerte mit erdwärts gewandtem Gesicht ein. Dabei hatte sich die Vorstellung bewährt, er schwebe mit seiner Matratze hoch über einem hügeligen Tal, unerreichbar vom Tageslärm. Mahnschreiben, Flugzeugabstürze, gelegentliche Impotenz, Einbrüche im Nachbarhaus, Kriegsnachrichten, Mieterhöhungen, Terrorakte – all den leidigen Tagesresten, denen Rückenschläfer hilflos ausgesetzt sind, drehte Eduard seine Kehrseite zu. Angenehm spürte er den Druck der Matratze gegen seinen Bauch und ließ sich vom Aufwind hinauftragen, bis die Heuschober, die Ziegeldächer, die Zwiebelkirchtürme seiner Kindheit unsichtbar wurden. Sobald er die Alpenwand, die das Tal gegen die Welt abschloss, überflogen hatte und jenseits der Berge sanft auf dem Boden aufsetzte, in einem unbekannten Land, schlief er ein.

Unmerklich war ihm die bewährte Schlafstellung unbequem geworden. Eduard konnte sich diese Änderung nicht erklären, hatte nur das deutliche Gefühl, dass sie einschneidend war. Er war überzeugt, dass Menschen mit ihrer Schlafstellung auch ihre sonstigen Gewohnheiten ändern, womöglich sogar ihre Ansichten.

Ein Mensch, der auf dem Rücken schläft, meist mit hängendem Unterkiefer, bietet einen trostlosen Anblick. Er wirkt unbeschützt, alles kann ihm zustoßen, selbst im Schlaf scheint er auf dem Sprung zu sein. Er erinnert an einen Verfolgten, der die Eingangstür des Cafés im Auge behält, ständig auf den Mann mit dem Maschinengewehr gefasst. Rückenschläfer, das waren Leute, die Probleme hatten. Burt Lancaster in »The Killers« liegt in einem heruntergekommenen Hotelzimmer auf dem Rücken, während er auf seine Mörder wartet. Marilyn Monroe, die Eduard immer für eine Bauchschläferin gehalten hatte, wurde nach ihrem letzten Schlaf auf dem Rücken liegend gefunden. Präsidenten, Mafiabosse und Millionäre schlafen auf dem Rücken. Rückenschwimmer kurieren in aller Regel an einem Wirbelsäulenschaden herum. Tote liegen auf dem Rücken, im christlichen Abendland. Die Azteken legten ihre Opfer auf einen Felsblock, mit himmelwärts gereckter Brust, bevor sie ihnen das Herz herausschnitten. Was immer es bedeuten mochte, dass Eduard nur noch auf dem Rücken schlafen konnte, es bedeutete nichts Gutes.

Eduard hatte gerade eine neue Seite in die Schreibmaschine gespannt, als die Aprilsonne zum ersten Mal über den Giebel des Nachbarhauses rückte. Das Licht brach mit der Gewalt einer Sturzwelle in den schattigen Hinterhof ein. Er blickte aus dem Fenster der Parterrewohnung – in der zementgrauen Wolkendecke zeigten sich überall Risse. Er sah die vergilbten Reste von Gras, den kahlen Rosenstrauch, dessen Blüten zu keiner Jahreszeit aufgingen, die mit Efeu bewachsene, übermannshohe Hinterhofmauer. Über Nacht hatte sich ein Zweig des Essigbäumchens durch das offene Oberfenster ins Zimmer verirrt. Er stieg auf die Fensterbank. Als er das Oberfenster geschlossen hatte, bemerkte er, dass der Zweig wie ein Flitzebogen gegen die Scheibe drückte. Die plötzlich erzeugte Spannung teilte sich Eduard mit und machte ihn unruhig. Er hatte keine Lust mehr, den Kostenplan für die in seiner Abteilung »dringend benötigten« Anschaffungen fertig zu schreiben. Es gab nichts »Dringendes«, schon gar nicht am Samstag, die Zeit, in der etwas »dringend«, »unaufschiebbar« oder endgültig »zu spät« genannt zu werden verdiente, lag viele Jahre zurück. Die Geschichte hatte sich irgendwann heimlich davongemacht und meldete sich nur noch am Zeitungskiosk – die Nachrichten lasen sich alle wie Auslandsnachrichten und schienen im Leben der Stadtbewohner keine Spur zu hinterlassen. Dass die Zeit verging, merkte Eduard nur, wenn er zum Zahnarzt musste, wenn ihn ein Bekannter, der eben noch kinderlos gewesen war, mit einer fünf Jahre alten Tochter auf der Straße begrüßte, wenn die Sonne im Frühjahr wieder sein Arbeitszimmer erreichte.

Eduard ging über den Parkplatz zum »tent«. Im Licht der Aprilsonne leuchtete alles, was sich gestern noch auf einer schmalen Skala zwischen Sandgrau und Ziegelrot hatte einordnen lassen, grell auf, und es zeigte sich, dass die Farben in der Straße zu einem blauen Himmel nicht passten. Das Grau der abgeblätterten Fassaden erschien auf einmal trist, weil sich der frische Verputz der renovierten Häuser allzu grell davon abhob; das Weiß war zu sauber, das Gelb erinnerte an Zitronen, die in diesem Erdkreis nicht wuchsen, das Rosa an Babyreklame, das Braun an Schuhcreme, das Grün an Auslegware. Es war, als verdanke sich die Buntheit weder der Farben- noch sonst einer Freude, sondern einer programmatischen Kehrtwendung nach vielen grauen Jahren: es werde bunt!

Der Kellner war gerade dabei, die ersten Tische und Stühle vor das »tent« in die Sonne zu stellen. Als sich der Lichtkegel ein wenig nach rechts verschob, rückte er einen Tisch auf die bezeichnete Stelle. Während er das weiße Tuch auf dem Tisch ausbreitete, wanderte der Sonnenfleck ein paar Meter weiter. Der Kellner folgte den Anweisungen der Sonne ohne zu zögern und verschob den Tisch. Das tat er noch mehrmals; und er gab erst auf, als der Lichtfleck auf die gegenüberliegende Straßenseite abwanderte.

Zwei Tische waren mit allein sitzenden Männern in Mänteln besetzt, deren Blicke fest auf einen imaginären Horizont gerichtet waren, am Tisch zwischen ihnen saß eine dunkelhäutige junge Frau, die grüne Perlenketten in ihre Haarzöpfchen geknüpft hatte, und las. Eduard grüßte zuerst den Kellner und dann vage über die anderen Tische hinweg. Er war sich nie sicher, welchen der Gäste er kannte. Im Zweifelsfall kannte man jeden und las an der Reaktion der Gegrüßten ab, ob die Vermutung zutraf. Keinesfalls war er jedoch darauf gefasst, dass die exotische junge Frau von ihrem Buch aufblicken und ihm direkt in die Augen sehen würde. Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, dass die Männer einen Satz von ihm erwarteten, etwas Überraschendes, Unvergessliches, das sich in den Ohren der schönen Fremden festsetzen würde. Aber Eduard fiel nichts ein, er ging zum Zigarettenautomaten, um seine Tagesration zu ziehen. Im Vorbeigehen warf er einen Blick auf die aufgeschlagenen Seiten. »Die Serapionsbrüder«, las er auf dem oberen Rand der Seite. Der Schatten eines perlengeschmückten Zopfes lag, wie ein Lesezeichen, auf der Schrift des romantischen Dichters.

Er verkehrte erst seit wenigen Monaten im »tent«; es schien ihm, dass er bei den Stammgästen keinen deutlichen Eindruck hinterließ. Es würde ihnen schwerfallen, ihn zu beschreiben, dachte er. Was sein Äußeres anging, so folgte er dem Ideal der Stilvermischung: Haare nach hinten, straßenköterblond, oben kurz, hinten lang, Anzugjackett über Bluejeans, Brille, vielleicht, ein Brillentyp jedenfalls, und sonst: zwei etwas zu eng stehende Augen, Mischfarbe, irgendwas zwischen Grau und Grün. Das Auffälligste an ihm schien in seiner Verwechselbarkeit zu bestehen. Immer wieder fragten ihn Leute, die ihn zum ersten Mal sahen, wo sie ihm schon einmal begegnet seien. Manche redeten ihn sogar auf der Straße an und behaupteten, ihn zuletzt unter der Kuppel des Moskauer Staatszirkus, am Strand von Miami oder in einem Roadmovie von Wim Wenders gesehen zu haben. Sein Lächeln auf derartige Fragen war gefasst und machte Entschuldigungen überflüssig. Er war zufrieden, dass die Erinnerungen, die er irrtümlich auslöste, offenbar nicht unangenehm waren. In irgendeinem Winkel seiner Seele traute er sich all die aufregenden Dinge zu, die ihm angedichtet wurden. Manche Stammgäste behaupteten, dass er, aus unerfindlichen Gründen, den Frauen gefalle; er stritt es nicht ab, konnte aber zur Aufklärung dieses Rätsels nichts beitragen.

Eine gewisse Neugier erregte er wohl auch dadurch, dass er zwar regelmäßig ins »tent« kam, jedoch ohne erkennbares Motiv. Wahrscheinlich hielten ihn die Dauergäste für einen Irrläufer – ein Status, der dem von westdeutschen Touristen nahekam. Seine »Beziehung« galt als stabil. Er lebte im vierten Jahr einer nicht erklärten Ehe mit Klara, und man traute ihm zu, auch den vierten Jahrestag zu erreichen, aber niemand schien es ihm zu gönnen. Ein Mensch ohne Probleme, ohne sichtbaren Beziehungsstress, einer, der nichts erzählte, war für die Besucher des »tent« eine Unperson, ein Mensch aus der Provinz. Eduard hörte zu, nickte mit diesem konfliktscheuen Lächeln auf den Lippen, aber den Reflex des Wiedererkennens ließ er vermissen.

Schon seine Berufsbezeichnung erregte Befremden, kaum jemand konnte sich das Wort »Molekularbiologe« merken. Die Besucher des »tent« versahen Teile des Wortes mit immer neuen Vor- und Nachsilben – »Biochemiker«, »Biogenetiker«, »Mikrobiologe« –, und es blieb unklar, was sie sich darunter vorstellten. Vermutlich einen Sonderling, der statt Erbsen Moleküle unter dem Mikroskop zählte. Einig war man sich über den Oberbegriff: »Naturwissenschaftler« – so einer stand in dem Ruf, dass er sich von der Arbeit nicht ablenken lasse und zum allgemeinen Gespräch nichts beitragen könne. Immer wieder stieß Eduard auf die Frage, wie er überhaupt die Zeit finde, in Kneipen zu gehen. Was daran merkwürdig sei, gab er zurück. Mussten die anderen, die so fragten, am anderen Morgen nicht aufstehen, arbeiteten sie etwa nicht? Worauf gründete sich die seltsame Vorstellung, Naturwissenschaftler würden jene Anfechtungen nicht kennen, die andere Menschen ins Freie trieben?

Eduard wusste selber nicht genau, was ihn seit einiger Zeit ins »tent« zog. Sicher war nur, dass es zwischen der neuen Gewohnheit und der Änderung seiner Schlafstellung einen Zusammenhang gab, womöglich sogar eine gemeinsame Ursache.

»Ich glaube, du kannst überhaupt nicht lieben!«

Zuerst hatte er diesen Satz, der ihn hellwach, aber in der Rückenlage erreichte, als bloße Provokation abgetan. Er sah darin das gewöhnliche Vorurteil, das Frauen dem Gegengeschlecht und speziell Naturwissenschaftlern entgegenbringen. Aber als der Satz Wochen später mit geringfügig anderem Wortlaut in einem anderen Bett wiederholt wurde – »Du hast, glaube ich, keine Ahnung …« –, war eine trotzige Neugier entstanden. Und wenn es wahr wäre? Woher der Schreck, das empörte Zurückweisen, warum die Behauptung nicht untersuchen? Und träfe sie, wenn überhaupt, nur auf ihn zu? Wie liebten andere Exemplare der Gattung, in dieser Stadt, zur gleichen Zeit? Und worauf gründete sich die Überzeugung der Frauen, sie allein wüssten, was Liebe ist? In seinem methodologisch trainierten Hirn entstand sogleich eine Gegenfrage, die dem Paradox über den lügnerischen Kreter nachgebildet war: Kann einer, der gar nicht weiß, was Liebe ist, über diesen Gegenstand überhaupt etwas in Erfahrung bringen?

Er hatte begonnen, sich Aufzeichnungen über die Paarbeziehungen in seiner Umgebung zu machen. Seine Notizen nannte er »Kleines Dossier über die durchschnittliche Zerfallszeit von Liebesbeziehungen«. Das bisher gesammelte Material ließ nur den Schluss zu, dass irgendein Trennungsvirus in der ummauerten Stadt grassierte. Eine erste, über den Daumen gepeilte Hochrechnung ergab, dass eine Paarbeziehung eine durchschnittliche Lebenserwartung von drei Jahren, einhundertsiebenundsechzig Tagen und zwei Stunden hatte. Offenbar wurde dieser Mittelwert nur noch durch einige Außenbezirke gehalten, in denen sich Reste eines Arbeitermilieus behaupteten. Auch die ungewöhnlich hohe Anzahl von Rentnern und Angehörigen des öffentlichen Dienstes wirkte sich wahrscheinlich stabilisierend aus. Alle Daten deuteten jedoch darauf hin, dass der genannte Mittelwert durch das Treiben im Zentrum der Stadt, rechts und links ihrer öden Prachtstraße, tendenziell nach unten gedrückt wurde. Hier waren es vor allem die Dreißig- bis Vierzigjährigen beiderlei Geschlechts, die für einen weiteren Verfall sorgten. Die Prognose verschlechterte sich noch, wenn er bedachte, dass sich die dort ansässige Bevölkerungsgruppe durch einen unablässigen Zustrom vergrößerte. In keiner anderen Stadt der Welt, New York vielleicht ausgenommen, hatte jene Schicht, die von Stipendien, Sozialhilfe, Schwarzarbeit und Gelegenheitsdiebstählen lebt, ein vergleichbares Ausmaß erreicht. Wahrscheinlich war es dieser gewaltigen »Minderheit« zu verdanken, dass das mittlere Durchhaltevermögen der Paare in seinem Umkreis auf den genannten Wert abgesunken war.

Dem statistischen Befund widersprach, wie immer, der Augenschein. Der von Zahlen unbeeindruckte Blick fand auf Schritt und Tritt Anhaltspunkte für die Vermutung, dass der Paarungstrieb in der Stadt ungebrochen war. An einem Frühlingstag wie diesem war an jeder zweiten Ecke ein Liebespaar zu sehen, das in zärtlicher Umschlingung auf dem Posten stand. Über die Trottoirs zog, von sanft fahrenden Streifenwagen begleitet, eine schier endlose Demonstration von liebesbereiten Menschenkindern. Aber wer sich mit dem ersten Eindruck begnügte, konnte kaum genauere Aufschlüsse erlangen als ein Hobbyastrologe, der es unternahm, mit bloßem Auge die Entfernung der Himmelskörper abzuschätzen. Eduard hörte die Zeituhr, die im Innern jedes Liebesbundes tickte. Nach seiner Berechnung stand einem von 1265 Paaren, die an ihm vorbeizogen, an ebendiesem Tag die endgültige Trennung bevor; hinter zweihundertundsiebenunddreißig Fenstern fanden am selben Tag Trennungsgespräche statt; einer von sechshundertundzweiunddreißig frisch Verliebten hatte sich soeben aus einer Beziehung von höchstens drei Jahren, einhundertsiebenundsechzig Tagen und zwei Stunden gelöst oder würde es bis Mitternacht tun; knapp einer von tausend Alleingängern, die die Trottoirs bevölkerten, hatte gerade ein Transportunternehmen mit der Trennung von Tisch und Bett oder einen Maurer mit dem Einbau einer Trennmauer in die bis eben gemeinsame Wohnung beauftragt. Ein beträchtlicher Teil dieser Gruppe würde am Abend allein in eine neue oder frisch geteilte alte Wohnung zurückkehren. Verlassenheit, sofern sie passiv zustande kam – dies war ein Nebenergebnis von Eduards Beobachtungen –, schien ein sicheres Mittel gegen jede neue Paarung zu sein. Die Trennungsaktiven dagegen gingen oft noch in der Abschiedsnacht eine neue Verbindung ein, mit der sie nach spätestens drei Jahren, einhundertsiebenundsechzig Tagen und zwei Stunden in der gleichen Weise verfahren würden wie mit der alten. Das Merkwürdigste an dem ganzen Vorgang war, dass alle Paare das gesetzmäßige und ziemlich genau datierbare Trennungsschicksal als einen einmaligen, kaum zu ertragenden Einschnitt zu erleben schienen. Statistiken boten offenbar nicht den geringsten Schutz gegen den Trennungsschmerz.

2

Zuerst konnte er die Stimme, die durch starke Netzgeräusche verfremdet wurde, niemandem zuordnen. Mehrmals forderte er den Anrufer auf, lauter zu sprechen, deutlicher, fragte dann, als er seinen Bruder erkannt hatte, wann denn und wie, warum er erst jetzt verständigt werde, wo Lothar jetzt sei. Dabei lief er, mit dem Telefon in der Hand, im Zimmer hin und her, in der Erwartung eines klaren Gefühls. Er versuchte, sich den Vater tot vorzustellen, aber es gab kein Bild zu dem Satz. Eduard hatte, außer im Kino, noch nie einen Toten gesehen.

Irgendein Befehl aus einem nicht vertrauten Programm sagte ihm, dass rasche Entscheidungen von ihm erwartet würden. Aber was zuerst? Ein Flugticket bestellen? Zu Hause anrufen? Klara? Der Brief an die deutsche Forschungsgemeinschaft musste zur Post. Weinen? Klara war nicht zu Hause.

Dann, ohne sein Zutun, entstand eine Bewegung, die zuerst gar nicht ihn erfasste, sondern alle sichtbaren Gegenstände um ihn herum: kein Beben, kein Kreisen, eher ein langsames Zurücktreten und Absinken, das den Tisch, die Schreibmaschine, das Bücherregal von ihm wegrückte und auf die Größe von Kinderspielzeugen schrumpfen ließ. Von dieser Bewegung des Fallens und Absinkens wurden unaufhaltsam auch alle ferneren Gegenstände mitgerissen, schließlich der ganze sichtbare Raum und selbst die nur erinnerten Räume. Es war, als ob der Planet der Erinnerung, auf dem die Spielorte seines bisherigen Lebens verzeichnet waren, im Zeitlupentempo Risse bilde und von ihm wegtrudele. Die Häuser, die Städte, die Landschaften, in denen er gelebt hatte, lösten sich ab, kippten weg und sanken nach unten, auf ein unsichtbares Zentrum zu, und Eduard trudelte diesen einstürzenden Landschaften hinterher wie ein Taucher, den derselbe Strudel nach unten zieht. Ganz unten, auf dem Grund des Trichters, erkannte er ein schmales, dreistöckiges Haus. Im Näherkommen unterschied er den eisernen Gartenzaun, den Kiesweg, der durch zwei wie mit dem Lineal gezogene Blumenbeete führte, und plötzlich sah er sich selbst, kleiner als Kinder sind, ein Fahrrad über den Weg schieben. Es ist eine Tür, nicht viele Türen, die du zum ersten Mal mit dem Gewicht deines Körpers aufgedrückt hast; eine Treppe, nicht viele Treppen, von der du weißt, welche Stufen knarren; ein Tisch, nicht viele Tische, den du von unten kennst.

Das puppengroße Wesen auf dem Kiesweg stellte das Fahrrad im Fahrradständer hinter der Haustür ab, neben dem verrosteten Nachkriegsfahrrad des Vaters. Der Vater war schon zu Hause. Der Winzling schloss die Haustür mit einem unterarmlangen Schlüssel auf, roch das Bohnerwachs in dem täglich gereinigten Treppenhaus, las den Namen des Vaters auf dem Briefkasten, öffnete die Briefkastentür, die immer offen stand, der Briefkasten war leer. Der Vater hatte die Post mit nach oben genommen. Eduard stieg die Treppe hinauf, schloss die Wohnungstür auf, er sah die Popelinejacke des Vaters am Garderobenhaken, auf der Hutablage darüber die schwarze Baskenmütze. Der Vater ging nie ohne die Baskenmütze fort. Eduard klopfte an die Tür des Arbeitszimmers, öffnete sie, er lief durch alle sechs Räume, ins Badezimmer, aufs Klo. Die Wohnung war leer.

Das Erste, was ihm auffiel, als er das Haus seiner Eltern betrat, war die Baskenmütze des Vaters auf dem Billardtisch. Diese Mütze hatte dem Vater bei der Flucht aus der Kriegsgefangenschaft als Tarnkappe gedient und war von ihm wie ein Talisman aufbewahrt worden. An der Garderobe hingen mehrere Mäntel des Vaters; die Windjacke mit Reißverschluss, die er immer trug, wenn er Fahrrad fuhr, fehlte. Eduard wusste nicht, was er tun sollte, als sich die Augen von Margot, kaum hatte er sie in die Arme geschlossen, mit Tränen füllten. Als er hinter Margots Schulter das Gesicht ihrer Schwester auftauchen sah, die ihm teilnehmend zunickte, fühlte er sich ertappt. Auf ihre Aufforderung, doch zu weinen, viel zu weinen, brachte er nur ein verlegenes Lächeln zustande. Auch in den Augen der übrigen Trauergäste glaubte er eine Erwartung zu erkennen, aber er kämpfte vergeblich um Tränen. Er schloss die Augen, legte sein Gesicht an Margots Wange und spürte, wie ihre Tränen seine Wange befeuchteten. In diesem Augenblick traf ihn der Blick von Lothar, der mit drei prall gefüllten Plastiktüten in der Hand den Hausflur betreten hatte. Offenbar hatte er die Versorgung der Trauergäste übernommen, die beim Herein- und Hinausströmen eine Unmenge von Saft, Wein und alle Arten salzigen Gebäcks mit sich rissen. Warum macht er das nur, dachte Eduard, es gibt schließlich Angehörige zweiten und dritten Grades. Gleichzeitig hatte er das Gefühl, Lothar ein Wort der Erklärung zu schulden. Dem Bruder musste es so erscheinen, als habe sich Eduard in der Hierarchie zwischen den aktiv und passiv Trauernden sogleich auf die Seite der Weinenden geschlagen, die von den Gefassteren versorgt und getröstet werden mussten. Er wischte sich mit einem zugereichten Taschentuch Margots Tränen aus dem Gesicht, ging in die Küche, nahm den Teekessel vom Gasherd und füllte ihn mit Wasser. Er hatte ihn noch in der Hand, als Margots Schwester ihn umarmte. Als er sie an sich drückte, sah er die Szene, in der er mitwirkte, wieder mit den Augen von Lothar, der gerade die Flaschen in den Kühlschrank einordnete: ein Trauerpaar, das mitten im Teekochen in einer Umarmung erstarrt. Es war ihm peinlich, als Margots Schwester ihm schließlich den Teekessel aus der Hand nahm und aufs Feuer setzte, so als sei er zu der einfachen Verrichtung jetzt nicht fähig, als solle er nicht dazu fähig sein. Er sammelte ein paar Kartoffelschalen unter dem Aufguss auf, warf sie in den Mülleimer. Dann nahm er den Abwaschschwamm, machte ihn nass und wischte damit den Küchentisch ab. Als er sich nach einem heruntergefallenen Schnipsel bückte, sah er plötzlich die runden, stark abgetragenen Salamanderschuhe des Vaters auf dem Küchenfußboden. Merkwürdigerweise passten beide Schuhe auf eine einzige Küchenkachel. Dann sah er die etwas zu hoch sitzenden Aufschläge der bräunlich melierten Hose und endlich, küchenkachelgroß, die ganze Gestalt in der billigen Popelinejacke und mit der Baskenmütze auf dem Kopf. Er wollte den Vater fragen, warum in aller Welt er so klein geworden sei. »Eigentlich habe ich ihn mir unendlich viel größer, ja gewalttätiger vorgestellt, nicht so zart und gebrechlich« – Klaras Bemerkung nach der ersten Begegnung mit dem Vater hatte ihn damals verblüfft. In all den Jahren der Zerwürfnisse und halben Versöhnungen hatte er offenbar nie aufgehört, den Vater mit Kinderaugen zu betrachten. Als er selbst schon längst erwachsen und einen halben Kopf größer war, hatte er immer noch mit der Erbarmungslosigkeit des Schwächeren auf den Vater eingeschlagen und nicht bemerkt, dass sich dessen Körper allmählich der Erde entgegenkrümmte. Jetzt erkannte er das Motiv dieser vorsätzlichen Blindheit. Solange er den Vater übergroß und Furcht einflößend vor sich hinstellen konnte, hatte der Vater ihm Schutz geboten; er stand zwischen Eduard und dem Tod. In dem kurzen Augenblick einer Kniebeugung hatte er diesen Schutz verloren. Aber es war nicht diese Erkenntnis, die Eduard die Tränen in die Augen trieb. Es war die Beobachtung, dass der küchenkachelgroße Vater wieder einmal vergessen hatte, die Fahrradklammer vom rechten Hosenbein abzuziehen.

Am gleichen Nachmittag entzündete sich an den Todesumständen ein Streit zwischen ihm und Lothar, der immer grundsätzlicher wurde. Am Morgen hatte ein Freund der Familie den Vater noch auf dem Weg ins Stadtzentrum gesehen. Er hatte beobachtet, wie der Vater auf seinem Nachkriegsfahrrad vor einem Stadtbus herfuhr, der ihn zur Seite zu hupen versuchte. Die kopfsteingepflasterten Straßen waren im Zentrum des mittelalterlichen Städtchens so eng, dass ein derart gejagter Fahrradfahrer nur die Wahl hatte, sein Tempo zu beschleunigen oder vom Fahrrad zu springen und sich auf das Trottoir zu retten. Niemand, der ihn kannte, war überrascht, dass der Vater sich für den Zweikampf mit dem öffentlichen Verkehrsmittel entschieden hatte. Seit er seine Arztpraxis verkauft hatte und immer mehr seinen musikalischen und religiösen Neigungen nachging, hatte er einen biblischen Zorn gegen die deutschen Autofahrer entwickelt, gegen »diesen täglichen Vernichtungskrieg auf den Straßen – nach 45 haben sie ihre Flakgeschütze und Panzer einfach gegen Autos getauscht«. Der Gedanke, dem tonnenschweren Gefährt auszuweichen oder gar abzusteigen, wäre ihm wohl als ein zweites historisches Versagen erschienen. Vielleicht auch als Eingeständnis seines Alters, das ihm nichts anzuhaben schien. Eduard erinnerte sich an eine Demonstration des Vaters während eines Sonntagsspaziergangs; noch vor wenigen Jahren hatte er dem turnerisch unbegabten Sohn am Reck eine Schwungkippe mit gestrecktem Abgang vorgemacht. Er rauchte nicht, trank nicht und war stolz darauf, dass er mit siebzig Jahren ebenso viel wog wie mit achtzehn. Eduard hatte sich um die Gesundheit des Vaters nie Sorgen gemacht, es war ihm immer so vorgekommen, als wenn der Vater ihn überleben würde.

Doch so rüstig er geblieben war, es gab beim Verhalten des Vaters im Zweikampf mit dem Bus einen unerklärlichen Rest. Warum hatte er, wenn er dem Verkehrsnazi schon nicht ausweichen wollte, sein Fahrradtempo nicht beibehalten? Warum war er – nach dem Bericht des Augenzeugen – wie ein Tour-de-France-Fahrer vor dem Verfolger hergestrampelt?

Abgehetzt und außer Atem hatte er die Ludwigskirche erreicht. Pünktlich mit dem Glockenzeichen, so erzählten mehrere Zeugen aus dem Alt und Sopran, habe er die Chorprobe begonnen. Mit einem Schlag des Dirigentenstabs auf das hölzerne Notenpult hatte er das A intoniert und gewartet, bis der Chor sich auf den Kammerton eingestimmt hatte, bei dem Stimmgabeln und Orgeln sich eher irrten als das absolute Gehör des Vaters. »Seite 97, Befiehl du deine Wege.« Bei der zweiten Phrase des Themas habe der Vater plötzlich die Hand an das linke Ohr gehalten, als höre er einen schrecklichen Fehler, und mit tief erschrockenen Augen in die Runde geblickt. Man habe weitergesungen, da man nicht sicher war, welche von den dreißig Stimmen für den Misston verantwortlich war. Bereits zwei Takte später sei der Chor, nach der Miene des Vaters zu schließen, mit der Partitur wieder im Reinen gewesen. Plötzlich jedoch hatte der Vater eine schwungvolle Körperdrehung nach hinten, Richtung Empore, vollführt und die Arme ausgebreitet, ganz so, als wolle er einen Tanz beginnen. Dann war er, ohne einen Laut von sich zu geben, in die Knie gesunken und in einer weitläufigen Kreiselbewegung zu Boden gekracht.

Dieses Bild, wie er atemlos die Kirche betritt, einen Bachchoral anstimmen lässt, sich wie im Tanz um sich selber dreht und zusammenbricht, erschien Eduard jetzt wie eine Formel für das ganze Leben des Vaters. Es ließ sich beschreiben als eine einzige Anstrengung zur Vermeidung einer Pause, als eine Weigerung auszuatmen. Wann hatte er den Vater einmal entspannt oder auch nur erschöpft gesehen? Hätte er jemals einen Schrank, der zu verrücken war, nicht mit angefasst, eine wacklige Leiter nicht bestiegen? Zwei- oder dreimal hatte Eduard ihn regungslos, mit einem Schreck in den Augen, am Fenster bemerkt. Mit beiden Armen hatte sich der Vater am Fenstergriff festgehalten, als kämpfe er gegen eine Schwäche an, die ihn hinterrücks überfallen hatte. Doch als Eduard ihn dann fragte, ob ihm etwas fehle, hatte der Vater ihn verblüfft, beinahe zornig angesehen. Was soll mir denn fehlen? Danach hatte er die angehaltene Luft mit einem starken Schnauben ausgestoßen, wie ein Taucher, der zu lange unter Wasser war. Aber die Stille, die diesem Ausatmen vorausging, schien ihm keine Zeit für ein Umsichschauen zu gewähren. Es war, als habe er sich in eine lichtlose Tiefe verirrt, in der seine Sinnesorgane jede Wahrnehmung verweigerten. Als triebe er dort einfach dahin, mit geschlossenen Augen, und warte nur, bis die Störung vorüber war.

Offenbar hatte das Leben des Vaters unter einem ständigen Druck gestanden, von dem er sich nie hatte entlasten können. Aber wenn es so war, welcher Schmerz, welche Frage verlangte Gehör in jener immer vermiedenen Pause?

Bis zu diesem Punkt der Rekonstruktion waren er und Lothar sich ungefähr einig. Der Streit entzündete sich an einer Bemerkung Lothars über die Todesursache. Es seien die unaufgeklärten »seelischen Belastungen« des Vaters, nicht irgendwelche organischen Leiden, die zu seinem vorzeitigen Tod geführt hätten.

Soviel ich weiß, ist er an Herzversagen gestorben, sagte Eduard.

Woher weißt du das?

So steht es auf dem Totenschein. Und wenn ein Mensch mit siebzig Jahren stirbt, kann man nicht unbedingt von einem vorzeitigen Tod sprechen.

Lothar sah ihn aufmerksam an. Ein Herzinfarkt entstehe bekanntlich nicht über Nacht, das jähe Ende des Vaters habe sich seit Jahrzehnten vorbereitet.

Vermutlich sogar neun Monate vor seiner Geburt, warf Eduard ein. Und es spricht einiges dafür, dass wir beide diese Disposition geerbt haben und uns auf ein ähnliches Ende gefasst machen müssen.

Er wusste, dass der Begriff »erblich« für den Bruder ein Reizwort war, aber in der Eile fiel ihm kein anderes Wort dafür ein, und er brachte es auch nicht über sich, es zu vermeiden.

Lothar antwortete ihm so ruhig wie möglich. Eine Autopsie habe nicht stattgefunden, überhaupt sei es seltsam, wie rasch Eduard sich mit dem ärztlichen Befund zufriedengebe. Man dürfe, bei aller Trauer, die Fähigkeit zur Analyse nicht verlieren. Er sei auf bisher unterdrückte Fakten aus der Familienchronik gestoßen, die etwas von der dunklen, unaufgeklärten Seite im Leben des Vaters ahnen ließen und seine seelische Gesundheit vermutlich seit Jahrzehnten untergraben hätten. Mit den Einzelheiten werde er Eduard bekannt machen, sobald seine Nachforschung abgeschlossen sei.

Eduard war verblüfft, er fühlte sich angegriffen. Gegenstand des Gesprächs, so schien ihm, war auf einmal nicht mehr der Tod des Vaters, sondern seine, Eduards, Sicht auf dieses Ereignis, auf die Welt überhaupt, jene Einstellung, die Lothar immer wieder als seine »Vorliebe für biologische Erklärungsmodelle« kritisierte. Eduard seinerseits hatte den Bruder im Verdacht, dass er wieder einmal seiner Neigung nachgab, Ereignisse zu psychologisieren und auf gesellschaftliche, folglich veränderbare Umstände zurückzuführen.

Es kann doch nicht sein, sagte Lothar, es geht im Moment wirklich nicht darum, stimmte Eduard zu, dass wir ausgerechnet hier und jetzt den alten Disput wiederaufnehmen. Aber so war es. Ehe sie es sich versahen, hatten sie sich in ihren Urstreit verkeilt.

Es war der Streit über die Zwillingsforschung. Beide Brüder hatten sich in ihren jeweiligen Fachzeitschriften zu diesem Thema geäußert – Eduard aus biologischer, Lothar aus sozialwissenschaftlicher Sicht – und standen sich folglich als Experten gegenüber. Der geografische Fluchtpunkt ihres Streits war Minneapolis – für ihn, Eduard, das Delphi, für Lothar das München der Verhaltensforschung. Von der Langzeitstudie über eineiige Zwillinge, die dort von Professor Bouchard und seinem Forscherteam durchgeführt wurde, versprachen sich viele Beobachter eine Lösung des großen Rätsels, ob das menschliche Verhalten hauptsächlich durch erbliche Anlagen oder durch Umweltfaktoren determiniert ist. In Eduards Augen deutete alles darauf hin, dass die Milieutheoretiker und ihre philosophischen Mitstreiter Konkurs anmelden müssten. Fallstudien zeigten, dass eineiige Zwillinge, die bereits im Säuglingsalter getrennt und in einem extrem ungleichen Umfeld erzogen worden waren, bis zur Lächerlichkeit ähnliche Eigenarten ausbildeten. Durch Meere, durch Standesunterschiede, selbst durch den Eisernen Vorhang voneinander getrennt, erfüllten sie ein angeborenes Programm, das sie mit einem unbegreiflichen Heroismus gegen ihre Umwelt verteidigten. Ohne jeden Kontakt zueinander, ja ohne voneinander zu wissen, rauchten sie die gleiche Zigarettenmarke, entwickelten die gleiche Vorliebe für giftgrüne Anzüge, ließen sich im gleichen Alter von einer blonden, vollbusigen Gattin namens Linda scheiden, um schließlich, nur zehn Kilometer voneinander entfernt, als alte Männer eine Dorfschule zu leiten.

Bei Lothar lösten Professor Bouchards Berichte meist ein Gelächter aus, an dem Eduard die Heiterkeit vermisste. Meist hatte Lothar die Artikel bereits vor ihm gelesen und stellte sie durch Hintergrundinformationen aus entlegenen Zeitschriften infrage, die regelmäßig in der Eduard unzugänglichen russischen Sprache verfasst waren. Es sei erwiesen, behauptete Lothar, dass die Gelder für die Langzeitstudie aus Mitteln des CIA stammten. Selbstverständlich sei die angeblich verblüffende Vorliebe von Bouchards Zwillingen für Zigaretten, Anzüge, Frauen, Autos der gleichen Marke über Jahre inszeniert worden. Bouchards Projekt werde enden wie der berüchtigte Cyril-Burt-Skandal vor gut fünfzehn Jahren: Damals habe sich herausgestellt, dass die empirischen Daten einer Zwillingsstudie, die angeblich die Erblichkeit der Intelligenz bewiesen, zu einem guten Teil gefälscht worden seien.

Eduard reagierte auf solche Einwände regelmäßig mit einer Heftigkeit, die sich aus dem Gegenstand allein nicht erklärte. Er glaubte zu wissen, worauf Lothars Polemik gegen die »Genfraktion« im Grunde zielte: Es war das »angeborene Talent«, das der Vater Eduard zugeschrieben hatte. »Talent« oder »Genie« – Begriffe, die Lothar nur mit einem nachsichtigen Lächeln hervorbrachte – kamen nach dessen Überzeugung in der Natur nicht vor und ließen sich allenfalls als soziale Verabredung definieren. Es handele sich um ein Konzept aus den Kindertagen der Wissenschaft. In Eduards Fall sei der Talentbonus eindeutig auf eine Wunschbildung des Vaters zurückzuführen. Da es ihm selbst nicht gelungen war, seinen Ehrgeiz als Wissenschaftsmediziner zu befriedigen, habe er seine Träume auf den Erstgeborenen, sozialwissenschaftlich gesprochen: auf den Erstbesten projiziert. Diese Projektion, so viel räumte Lothar ein, habe Eduard in der Tat gewisse Vorteile verschafft. Erst durch das einseitige und blinde Zutrauen des Vaters sei ebenjene unbestrittene Begabung Eduards geweckt worden, von der der Vater behauptete, sie sei ihm in die Wiege gelegt. Lothar verstieg sich bei seiner Verteidigung der Milieutheorie zu der Behauptung: Ja, durchaus – wäre er, Lothar, im Hause Mozart oder Einstein aufgewachsen, so hätte er der Welt unfehlbar die gleichen Leistungen beschert, die dem angeblichen Genie dieser Männer zugeschrieben würden.

Eduard brach mitten in seiner Entgegnung ab, als Margot die Küchentür öffnete. Lothar stand auf, um ihr einen Stuhl an den Tisch zu rücken, aber sie wollte sich nicht setzen. Sie nahm einen Apfel aus dem Drahtkorb, biss hinein, legte ihn wieder zurück und nahm einen anderen. Erst jetzt teilte sich Eduard ihre Trauer mit. Margot bewegte sich wie im Traum, eine überwältigende Hilflosigkeit lag auf ihrem Gesicht. Lothar nahm sie in den Arm, als sie zu dritt die Treppe hinabgingen. Ohne nach links und rechts zu sehen, überquerte Margot die Straße. Als sie, mit dem angebissenen Apfel in der Hand und abwesendem Blick, einen heranpreschenden Autofahrer zum Halten zwang, entstand zwischen ihm und Lothar so etwas wie Scham.

Das Leichenschauhaus war winterlich kühl. Die Bartstoppeln im Gesicht des Vaters waren weiß, wie von einer Reifschicht umrandet. Er hatte sich nie einen Bart wachsen lassen; so hatte niemand bemerkt, dass sein Barthaar viel rascher ergraut war als sein Haupthaar. Auf dem straffen Gesicht des Vaters glaubte Eduard eine Überraschung zu lesen, aber auch etwas wie Zustimmung zu dem plötzlichen Ende, das zu begreifen ihm nur ein paar Sekunden geblieben waren. Sein Körper wirkte knabenhaft unter dem Hemd, unbeteiligt. Er hat seinen Körper kaum gekannt, dachte Eduard, weder die Schrecken noch die Euphorien des Körpers. Glück war für den Vater eine nur durch beständige Anstrengung zu erlangende Offenheit des Geistes gewesen.

Eigentlich sah der Vater vollkommen lebendig aus, und hätte er nicht in dem weißen Hemd dagelegen, das Eduard nie an ihm gesehen hatte, so hätte er Eduard wohl begrüßt. Da bist du ja, mein Junge. Nur die Blumen, die sich von allen Seiten über ihn neigten, erklärten den Vater für tot.

In einer Ecke des gekachelten Raumes sah Eduard eine offene Plastiktüte, darin die Windjacke mit Reißverschluss und die Salamanderschuhe mit den runden, abgestoßenen Spitzen. Plötzlich störte ihn die Vorstellung, dass das Fahrrad des Vaters seit Tagen im Fahrradständer der Pfarrei stand – »herrenlos«. Er beugte sich über das Gesicht des Toten und neigte ihm unwillkürlich das Ohr zu, als wolle er ein geflüstertes Wort besser verstehen. Aber die schmalen, vollkommen entspannten Lippen schienen nur lautlos die Frage zu wiederholen, die Eduard kannte: Was soll mir denn fehlen?

Er fühlte einen Arm, der ihn sacht mit dem hinter ihm stehenden Bruder zusammenschob. Er hat es gewollt, hörte er Margot sagen, er hat es sich immer gewünscht, dass ihr euch versöhnt. Gleichzeitig spürte er, vielleicht von Margot gelenkt, die Hand des Bruders auf seiner Schulter. Er hörte ein zustimmendes Räuspern, drehte sich um und umfasste den Bruder, wachsam wie ein Judokämpfer, der darauf bedacht ist, dass der Körper des Gegners ihm nicht zu nahe kommt, sich aber auch nicht zu weit entfernt. Lothar schien in der Umarmung seinerseits einen Ansatz zu einem Schulterwurf zu erkennen, jedenfalls war der Griff, mit dem er Eduard an sich zog, etwas zu hart. So standen sie lange, jeder mit dem Kopf auf der Schulter des anderen, die Körper im spitzwinkligen Dreieck auseinandergestellt, mit gespannten Waden abwartend, wer als Erster einen Punktverlust riskieren würde. Dann spürte Eduard plötzlich, wie die Spannung in Lothars Körper nachließ, und zog ihn an sich.

Als alle wieder im Auto des Vaters saßen, Eduard wie selbstverständlich am Steuer, Lothar wie bisher im Heck, machte Margot ihren Versöhnungsversuch mit einem einzigen Satz wieder zunichte. Sie erinnerte an eine Gewohnheit des Vaters: Er habe es sich nie nehmen lassen, sich von einem verstorbenen Freund oder Verwandten, im Anschluss an die Rede des Pfarrers, mit einem persönlichen Wort zu verabschieden.

Dabei drehte Margot das Gesicht zu Eduard, ganz so, als gebe sie damit einem letzten Wunsch des Vaters Ausdruck. Eduard suchte Lothars Gesicht im Rückspiegel, denn Margots Vorschlag musste ihm als eine letzte Zurücksetzung erscheinen. Er drehte den Kopf nach hinten, um den Auftrag an den Bruder weiterzugeben. Aber Lothar winkte großzügig ab.

3

Als er aus dem Flughafengebäude ins Freie trat, wehte ihn eine unbegreifliche Hitze an. Die Luft, die in einer starken Bewegung vom Asphalt aufstieg, schien zu kochen und die Fahrbahn und die Wände des Gebäudes in ein leises, unablässiges Beben zu versetzen. Die Passagiere gingen mit ihren Koffern wie Kranke umher, mit kleinen, schleppenden Schritten, jede Bewegung war offenbar darauf berechnet, möglichst wenig Schweiß zu treiben. Der Busfahrer saß schläfrig, mit halb geschlossenen Augen am Steuer und sah nicht auf, als Eduard einen Fahrschein verlangte.

Als der Bus stadteinwärts fuhr, sah er von der hoch gelegenen Fahrbahn aus die Ausläufer der Stadt. Links zwischen Schrebergärten und asphaltfarbenen Wasserwegen verlassene Lagerhallen; rechts, wie aus Legosteinen zusammengesteckt, ziegelrote Fabrikgebäude, dahinter die Zeilen einer Arbeitersiedlung. Zwischen den Bauten nichts, was sich bewegte; er hatte den Eindruck, in einem Drive-in-Kino vor einem stehenden Bild zu sitzen, in dem nur ein dünn rauchender Schornstein den laufenden Projektor verriet.

Erst als der Bus die Ausfahrt zum Stadtzentrum hinanfuhr, waren Anzeichen von Leben zu erkennen. Vom Gras einer Liegewiese hoben sich, unangenehm deutlich, Hunderte von hingestreckten, vollkommen nackten Körpern ab. Einige gingen zwischen den Liegenden hin und her wie Überlebende eines Krieges, die nach gefallenen Angehörigen suchen, und stürzten sich dann in das Schlammwasser eines winzigen Sees, andere standen regungslos in der knietiefen Brühe. An der nächsten Bushaltestelle stieg er aus. Als er durch die vertrauten Straßen nach Hause ging, schien ihm die Stadt plötzlich fremd, überall fielen ihm die vielen überflüssigen Mauern auf. Er sah einen Kinderspielplatz, von übermannshohen Mauern umstellt. Straßencafés im Schatten von Brandmauern, deren Echo das Klirren eines Kaffeelöffels zum Kirchengeläut verstärkte. Mit Stacheldraht gesicherte, turnhallengroße Höfe hinter den Toreinfahrten, durch mehrfache Trennmauern in Isolierzellen für jeweils einen Ahorn zergliedert. Nirgendwo sonst auf der Welt gab es Brandmauern wie diese, fünf Stockwerke hohe fensterlose Ziegelwände, in deren Mitte manchmal hinter einem versteckten Toilettenfenster ein Licht aufleuchtete und auf ein rätselhaftes Innenleben deutete.

Anfangs, als er neu hier war, hatte er sich ein paarmal die Grenzmauer angesehen. Das Bemerkenswerteste an der Anlage war, dass sie, statt außen herumzulaufen, die Stadt in der Mitte durchteilte. Aber der Blick von einem der Aussichtstürme, die dort zu Schauzwecken aufgestellt waren, hatte ihn jedes Mal enttäuscht. Das berüchtigte Bauwerk erreichte an keiner Stelle die Höhe und Breite, die es in seiner Fantasie eingenommen hatte, es wirkte eher wie die Billigausführung eines architektonischen Leitmotivs, das sich erst im Zentrum der Stadt voll entfaltete. Vor seinem inneren Auge war das Bild einer Stadt entstanden, die sich gleichsam von den Rändern gegen das Zentrum ausdehnt, einem Programm der Zellteilung folgend, das ein Wachstum ausschließlich nach innen, durch fortwährendes Teilen und Stückeln gestattet. Am seltsamsten erschien ihm, dass die Einwohner ihren Mauertick nicht zu bemerken schienen; als führten sie mit ihrem rastlosen Trennen und Teilen ein Muster aus, das in ihren Seelen eingegraben war.

Die Gehsteige waren leer bis auf vereinzelte Gruppen von Passanten, die mit Coca-Cola-Dosen in der Hand und nichts als Turnhosen bekleidet dahinschlichen. Es war, als habe die Sonne sich um mehrere Breitengrade geirrt. Als Eduard sie, riesig vergrößert, in einem dünnen, weißlichen Dunst glühen sah, erinnerte er sich einer wissenschaftlichen Prophezeiung: Wenn der Sonnenkern ausgebrannt wäre, würde sich der Glutring der Sonne gewaltig ausdehnen und den halben Erdenhimmel ausfüllen. Die Meere würden verdampfen, die Planeten aus ihrer Bahn geraten und in die Sonne stürzen. Die Astrophysiker hatten dieses Ereignis in allen Einzelheiten beschrieben, man stritt sich nur über das Datum. Sie hatten jedoch vorausgesagt, dass es ohne Zeugen stattfinden werde.

Vor der Tür zu Klaras Wohnung fiel Eduard ein, dass er seit seiner Abreise nur kurz mit ihr telefoniert hatte. Die Vorstellung, sich gleich über den Tod des Vaters erklären zu müssen, war ihm unbehaglich, deutlich spürte er eine Unlust zu reden. Klara öffnete die Tür wie jemand, der gerade aus einem Mittagsschlaf geweckt worden ist. Als Eduard sie mit halb offenen Lidern in der Tür stehen sah, in einer unbestimmten Erwartung, sah er sie mit dem Blick der ersten Begegnung: die überraschten, in einem nie aufgegebenen Kindertraum gefangenen Augen, die Nase mit den weit ausgeschnittenen, geschwungenen Nüstern – du hast die schönste Nase, die ich kenne –, den großzügigen Mund, das ganze Gesicht geradlinig, dunkel, in einem weichen, vom Licht nicht beeinflussbaren Schatten.

Klara blickte ihn fragend an, drückte ihn dann sanft von sich weg, da er sie nicht loslassen wollte. Übersprungverhalten – deutlich stand das Zoologenwort vor seinen Augen. Hauptsache, sie fragt mich jetzt nichts! Sicher, es wäre schön, wenn man sprechen könnte ohne Wärmeverlust. Wann hatte er sie jemals bewiesen, die Fähigkeit zur ungeschützten Mitteilung, zur Selbstoffenbarung: Mein Herz, mein Leben, ich bin nichts ohne dich? Sätze ziehen unweigerlich andere Sätze nach sich, es gibt keine Brücke zwischen dem gesprochenen Satz und der blitzartigen Lust.

Im Flur hinter der halb offenen Tür, mit dem Fuß in der Umhängetasche, bedrängte er Klara, zog sie aus. Was immer ihn trieb: die Hitze, der matte Glanz auf Klaras nackten Oberarmen, der Tod des Vaters, die Angst vor dem eigenen Tod – er erstickte jede Frage mit hastigen Küssen. Klara sah ihn ungläubig an, wie einen allzu Bekannten, der sich plötzlich als Primat gebärdet. Aber dann schien die Neugier über ihr Befremden zu siegen.

Die Tasche sah lächerlich klein aus neben den hingeworfenen Kleidungsstücken, wie ein Zauberrequisit, aus dem endlos viele Wäschestücke quollen. Plötzlich war alles ganz einfach, und was nun geschah, zeichnete sich als eine Folge unscharfer Schwarz-Weiß-Bilder in seiner wie von Blitzen geblendeten Wahrnehmung ab: Eduard mit Klara auf dem Teppich im Flur, Eduard unter dem Küchentisch unter Klara, Eduard hinter Klara auf der Schwelle zum Arbeitszimmer, beide unter der Zimmerpalme, wie kam die Erde auf Klaras Bauch, Eduard auf dem Drehstuhl, Klara auf dem Schreibtisch in einer Stellung, die Zunge und zehn Finger blind verlangte. Robbend, kriechend, keuchend eroberten sie die Wohnung und fanden sich schließlich, fröhlich erschöpft, auf der Küchenbank wieder.

Am seltsamsten war, dass Eduard bei allem die Gegenwart des Vaters zu spüren glaubte, ohne dass ihn dieses Gefühl im Mindesten störte. Ihm war, als schaue der Vater aus großer Höhe dem Treiben des Sohnes zu, mit einem verzeihenden Achselzucken. War es nicht auch eine Art, Abschied zu nehmen – ein Fest des Lebens zu Ehren des Toten? Ein Gefühl von Schwerelosigkeit erfüllte den Raum und vertrieb alle Skrupel; irgendeine Schwungkraft hatte ihn aus der Kalenderzeit über tausend Alltage zurückkatapultiert an den Anfang seiner Geschichte mit Klara.

Eine Hinterhofgeschichte: Klara im Vorder-, Eduard im Hinterhaus. Eine Geschichte, die beide den wilhelminischen Gründervätern der Stadt nicht immer dankten, aber schuldeten. Das Vorderhaus war vom Hinterhaus durch einen dunklen, viereckigen Innenhof getrennt, der sich wie eine ungeschickte, gefängnisartige Nachbildung eines italienischen Atriums ausnahm. Angeblich verdankte er seine Gestalt einer einzigen Überlegung: Er musste groß genug sein, damit eine Feuerwehrspritze um 1900 darin wenden konnte. Der baupolizeiliche Grund war inzwischen entfallen, der Innenhof aber war geblieben und diente nun als Standort für die Mülltonnen.