13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

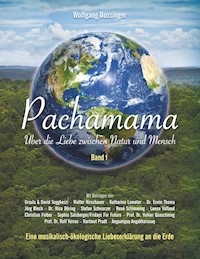

Pachamama ist der indianische Name für Mutter Erde, die in der Sicht der indigenen Kulturen alles Leben umfasst, schenkt, nährt und beschützt. Die Menschheit hat sich im Laufe ihrer Geschichte zunehmend von der Verbundenheit mit der Natur und einem wertschätzenden Umgang mit unserem Planeten Erde entfremdet. Dieser Anthropozentrismus hat mittlerweile eine gefährliche ökologische Krise heraufbeschwört. Im ersten Band seiner musikalisch-ökologischen Liebeserklärung an die Erde betrachtet Wolfgang Bossinger diesen Prozess der Entfremdung, spürt andererseits aber auch der biophilen Verbundenheit mit dem Leben nach und zeigt Wege auf, wie die Liebe zur Erde wieder entfacht werden kann. Anhand zahlreicher Interviews mit Experten aus Ökologie, Landwirtschaft, Biologie, Tierschutz, Ernährung und weiteren Gebieten werden Hintergrundinformationen für einen respektvollen Umgang mit der Erde und ihren wertvollen Ressourcen erläutert. Mit Beiträgen von Ursula & David Segghezzi, Walter Hirschauer, Katharina Lameter, Dr. Erwin Thoma, Dr. Nico Döring, Jörg Blech, René Schimming, Stefan Schwarzer, Leena Volland, Christian Felber, Sophia Salzberger/Fridays For Future, Prof. Dr. Volker Quaschning, Prof. Dr. Rolf Verres, Hartmut Pradt, Angaangaq Angakkorsuaq.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 567

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Danksagung

Die Rechte von Mutter Erde

Allgemeine Erklärung der Rechte der Mutter Erde

Vorwort

Biophilia – über die Liebe zwischen Natur und Mensch

Von Pachamama ins Digitalzeitalter – oder wie die Liebe zur Natur verloren ging

Animismus und Große Mutter

Agrarzeitalter, Patriarchat und Himmelsgötter

Wissenschaftliche Revolution, Kolonialismus, Kapitalismus und Industrialisierung

Biophile Mystiker – von Grünkraft und Sonnengesängen

Der Tierflüsterer und »Sonnenanbeter« Franz von Assisi

Über Hildegard von Bingen, Grünkraft und Ökofeminismus

Über starke Naturerfahrungen und Naturmystik

Naturmystische Erlebnisse in der Kindheit

Naturmystische Erfahrungen und ihre Bedeutung für Umweltengagement

Naturmystik und ihre Bedeutung für einen Bewusstseinswandel – Ein Trialog mit Ursula und David Segghezzi

Leben inmitten von Leben?

Ehrfurcht vor dem Leben – die biophile Ethik des Albert Schweizer

Spiel mir das Lied vom Tod – hundert Arten pro Tag

Anthropozän – Die sechste Welle und der Mensch

Erhalt der Artenvielfalt – Gespräch mit Walter Hirschauer und praktische Tipps

Exkurs: Geschäfte auf dem Rücken von Elefanten

Interview mit der Biologin und Tierschutzaktivistin Katharina Lameter

Hoffnungsschimmer Biophilie – Erich Fromm und Edward Osborne Wilson

Biophilie – Liebe zum Leben nach Erich Fromm

Die Biophilie-Hypothese von Edward Osborne Wilson

Heilung und Weisheit aus dem Wald

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Über die ökologische Bedeutung der Wälder

Was wir von den Bäumen lernen können – ein Gespräch mit dem Förster und Unternehmer Dr. Erwin Thoma

Heilkraft und Ökologie des Wassers

Ökologie von Wasser: Flüsse – Meere – Gletschereis

Das Wasser ist im Fluss – Ein Gespräch mit dem Ökologen Dr. Nico Döring

Ist die Natur intelligent?

Schleimpilze – intelligente Netzwerker ohne Gehirn?

Warum Akazienbäume zu Kudukillern wurden

Genetische Ingenieure mit drei Herzen – sind Kraken Aliens?

Wölfe als soziale Familientiere, Therapeuten und Landschaftsökologen

Trauben statt Gurken – Kapuzineräffchen und Gerechtigkeit

Krähen und Raben – geflügelte Masterminds

Wir sind nie allein: Der Mensch als Superorganismus

Leben auf dem Menschen – ein Interview mit Jörg Blech

Liebe zur Natur geht durch den Magen

Wie wir durch gesunde Ernährung Wald und Klima retten können

Massentierhaltung – Wo bleibt die Ehrfurcht vor dem Leben?

Das große Fressen – Lebensmittelindustrie und süchtig machende Fertiggerichte

Warum ist Gemüse in Supermärkten so billig?

Bio ist nicht gleich Bio

Von Bio-Siegeln und dem Bio-Dschungel

Lebensmittel für die Mülltonne

Über liebevolle Landwirtschaft und Humus als Klimaretter

Solidarische Landwirtschaft

Vom Chemiker zum Biobauern – ein Gespräch mit René Schimming

Humus als Lebenselixir

Über Permakultur, ressourcenaufbauende Landwirtschaft und den Klimaretter Humus – Ein Gespräch mit Stefan Schwarzer

»Tragbare« Kleidung für naturliebende und ökologisch orientierte Menschen

Die Katastrophe von Rana Plaza oder Fast Fashion kills

Textilindustrie und Umweltschädigung

Ein Interview mit Leena Volland über nachhaltigen und ökologischen Umgang mit Kleidung

Biophil unterwegs auf Schusters Rappen

Von grenzenloser Profitgier zu ökologischer Wirtschaft

Gemeinwohl-Ökonomie – Interview mit Christian Felber

Bananen aus deutschen Wäldern? Naturdefizit-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen

There is no Planet B – Greta Thunberg und Fridays for Future

Wie können wir eine enkeltaugliche Zukunft schaffen? Ein Gespräch mit der Fridays For Future-Aktivistin Sophia Salzberger

Scientist For Future – Ein Interview mit Prof. Dr. Volker Quaschning

Wege, um die Liebe zur Natur zu stärken

Über die Tiefendimension der Liebe

Über die Tiefendimensionen von Liebe, Musik und Bewusstsein – Ein Gespräch mit Rolf Verres

Wie Singen Verbundenheit mit der Natur und uns selbst schaffen kann

Über Achtsamkeit, Meditation und Naturerleben

Natur mit allen Sinnen erleben – Ein Gespräch mit dem Ökologen und Meditationslehrer Hartmut Pradt

Die Erde als Superorganismus – die Gaia-Theorie von James Lovelock

Die Botschaft der Schamanen und Indigenen

»When you talk to Mother Earth, she speaks back« – ein Gespräch mit dem Kalallit-Schamanen Angaangaq Angakkorsuaq

Praktische Ökotipps

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Das Buch Pachamama – Über die Liebe zwischen Natur und Mensch ist Teil einer Trilogie. Es erscheinen in den folgenden Jahren noch:

Band 2: Pachamama – Aufbruch in das ökologische Zeitalter

Der zweite Band der Liebeserklärung, Aufbruch in das ökologische Zeitalter, beschreibt tragfähige Visionen und gelingende Modelle für einen Übergang zu einer ökologischen und nachhaltigen Lebensweise der Menschheit. Neben wissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen werden bereits existierende oder entstehende Öko-Modelle näher beschrieben, wie beispielsweise Renaturierungsprojekte, Projekte zur Erhaltung der Artenvielfalt, Ökodörfer oder biophile Städte.

Band 3: Pachamama – Singen für Mutter Erde (Liederbuch)

Band 3 enthält eine umfangreiche Sammlung von Liedern und Chants für Mutter Erde sowie Hintergrundinfos darüber, wie wir durch Gesang das Band der Liebe zwischen Natur und Mensch neu knüpfen und stärken können.

CD: Pachamama – Lieder für Mutter Erde

Von Katharina & Wolfgang Bossinger erschienen im Dezember 2019.

Diese CD ist eine musikalische Liebeserklärung an Mutter Erde. Die Lieder dieser CD sind dazu gedacht, durch Mitsingen oder durch Anhören der Stücke, die Liebe zu unserem wunderbaren Planeten in uns zu entfachen und zu vertiefen. Insgesamt 15 Lieder.

Weitere Info: www.healingsongs und www.singenfürmuttererde.de

1. Danksagung

Diese Liebeserklärung an die Erde hätte ohne die vielen weiteren Menschen, die ebenfalls in einer Liebesbeziehung mit unserer Planetin Erde stehen und mich tatkräftig unterstützten, nicht entstehen können.

Mein größter Dank geht an

Pachamama

– Mutter Erde, die Natur und alle Lebewesen auf unserem wundervollen Planeten.

Ein besonderes Dankeschön auch an alle mitwirkenden Expertinnen und Experten bei den Interviews und Gesprächen für dieses Buch: Ursula und David Segghezzi, Walter Hirschauer, Katharina Lameter, Dr. Erwin Thoma, Jörg Blech, Dr. Nico Döring, Stefan Schwarzer, René Schimming, Leena Volland, Christian Felber, Sophia Salzberger/Fridays For Future, Prof. Dr. Volker Quaschning, Prof. Dr. Rolf Verres, Hartmut Pradt, Angaangaq Angakkorsuaq.

Weiterhin danke ich meiner Frau Katharina für ihre Geduld zu allen Tages- und Nachtzeiten beim

Ertragen

meiner vielfältigen Öko-Reflexionen. Ebenso danke ich ihrem Sohn Max und meinen Söhnen Lukas und Noah, die als kritische Diskussionspartner meine wissenschaftlichen und philosophischen Ideen und Thesen immer wieder scharfsinnig hinterfragt haben.

Ebenfalls kann ich kaum ausdrücken, wie wichtig die Unterstützung bei all den sprachlichen Korrekturen und dem Lektorat des Buchmanuskriptes war. Hier geht mein großer Dank an Ute Schmidt-Tahami, Sybille Mikula und meine Frau Katharina Bossinger.

Mein Dank geht ebenfalls an den hochkompetenten Grafiker Ansgar Stein für das Layout des Buches.

Ebenso danke ich allen Fotografen der Bilder.

Dank an

Fridays For Future

und

Scientists For Future

für die Unterstützung und Kooperation.

Auch den Organisationen: Bund-Friends of the Earth Germany, Greenpeace, Die Grünen/Bündnis 90, Nabu, WWF, Pro Wildlife danke ich für den Zugang zu vielen wichtigen ökologischen und umweltpolitischen Informationen.

Meinen mittlerweile verstorbenen Eltern, die mir eine naturnahe Kindheit auf dem Lande ermöglichten, fühle ich mich in Dankbarkeit verbunden.

Mein Dank gilt auch meinen Kindern Anna Lisa, Lukas und Noah, sowie meinen Enkelinnen Laura Sophie und Jana Marie, dafür, dass sie mich stets an die Bedeutung unserer Anstrengungen für eine enkeltaugliche Zukunft erinnern.

Abschließend möchte ich auch allen FreundInnen und Gesprächspartner Innen für unzählige hilfreiche Gespräche danken.

2. Die Rechte von Mutter Erde

»Wir vergessen, dass wir selber Erde sind. Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns« 1Papst Franziskus

Vielleicht sind Sie als LeserIn dieses Buches überrascht, dass ich hier an dieser Stelle, dem Vorwort, ein Kapitel über die Rechte von Mutter Erde voranstelle. Dies hängt damit zusammen, dass mir dieses Thema als zu wichtig erscheint, um es nur im Anhang des Buches anzusprechen. Wir brauchen dringend einen Bewusstseinswandel, der dazu führt, dass wir unsere Erde wieder als einen lebendigen, organismischen Planeten wahrnehmen können, wie dies die indigenen Kulturen immer schon taten. Dieses Bewusstsein haben wir im Laufe unserer Geschichte zunehmend verloren. Wir leben in einer Separation von der Natur, wie der Umweltaktivist, Mathematiker und Philosoph Charles Eisenstein es in seinem lesenswerten Buch Klima. Eine neue Perspektive 2 darlegt. Dieses Bewusstsein beinhaltet das Verstehen, dass die Erde kein toter Planet oder ein Ressourcenlager sondern ein lebendiger Organismus ist. Wälder, Flüsse, Feuchtgebiete, Grasland oder Korallenriffe sind gleichsam Organe und die Gesundheit der Erde hängt wesentlich von der Gesundheit und dem Funktionieren ihrer Organe ab. In der derzeitigen Klimakrise sind genau diese Zusammenhänge immer deutlicher erlebbar. Was wir also dringend brauchen, ist eine Veränderung unserer Weltsicht. Diese muss an die Sichtweise der indigenen Völker, denen die Lebendigkeit von Pachamama (Mutter Erde) immer bewusst war, anknüpfen.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg des Bewusstseinswandels fand am 15. September 2010 nach der 2009 in Kopenhagen gescheiterten UN-Klimakonferenz die Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel und die Rechte von Mutter Erde in Cochabamba, Bolivien statt. Mehr als 35.000 Teilnehmer aus über 142 Ländern – darunter zahlreiche Vertreter indigener Kulturen und Umweltschützer – waren zu dieser Konferenz gekommen, um ein Zeichen zu setzen und ein Abkommen der Völker zu erarbeiten, in dem es unter anderem heißt:

»Wir schlagen den Völkern der Welt die Rückgewinnung, Wiederaufwertung und Stärkung der überlieferten Kenntnisse, Weisheiten und Praktiken der indigenen Völker vor, die sich in der Lebensweise und dem Modell des ›Vivir Bien‹ (Guten Lebens) bestätigt finden, indem die Mutter Erde als ein lebendiges Wesen anerkannt wird, zu dem wir in einer unteilbaren, wechselseitigen, sich gegenseitig ergänzenden und spirituellen Beziehung stehen.« 3

Im Anschluss an die Konferenz wurde am 7. Dezember 2010 in Bolivien durch das Parlament das Gesetz zum Schutz der Mutter Erde verabschiedet.

Erstmals wurden hier unantastbare Rechte des Planeten Erde und all seiner Lebewesen und Ökosysteme, sowie eine klar definierte Verantwortung der Menschen für die Erde festgeschrieben. Dieser historische Schritt war von großer Bedeutung. Es geht für die Menschheit jetzt darum, den Übergang zu schaffen – von einem narzisstischen Anthropozentrismus hin zu einem Ökozentrismus. Es geht also darum, wegzukommen von einer Haltung, bei der der Mensch, völlig losgelöst und unverbunden um sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse kreist und dabei die Erde als Ressourcenlager, das beliebig ausgeplündert werden kann, betrachtet. Dies mit dem Ziel, zu einem Ökozentrismus zu finden, in dem die Erde das Zentrum des Lebens bildet, in dem wir unsere Teilhabe und Verbundenheit mit der gesamten Ökosphäre wieder fühlen und erkennen, und dazu beitragen, das Leben auf diesem Planeten zu mehren, zu pflegen und ihm zu dienen. Daher möchte ich hier die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Rechte der Mutter Erde als Einstimmung auf mein Buch abdrucken. Umweltschutzorganisationen wie Global Alliance for the Rights of Nature (therightsofnature.org) und Rights of Mother Earth (www.rightsofmotherearth.com) kämpfen dafür, dass diese Rechte der Erde weltweit in Verfassungen verankert werden und von den Vereinten Nationen übernommen werden.

Wie wir alle wissen, drängt die Zeit. Für Menschen, die von Liebe für diesen wunderbaren Planeten Erde erfüllt sind, ist es ein Anliegen von höchster Priorität, dass auch die nachfolgenden menschlichen Generationen noch die Schönheit und das Wunder der Erde erleben können und der Planet nicht völlig der Zerstörung durch profitgierige Interessen der neoliberalen Wirtschaftssysteme und ihrer Konzerne zum Opfer fällt.

Allgemeine Erklärung der Rechte der Mutter Erde4

Verabschiedet auf der World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, Cochabamba, Bolivia, 22 April – Earth Day 2010.

Artikel 1. Mutter Erde

Die Mutter Erde ist ein lebendes Wesen.

Die Mutter Erde ist eine einzigartige, unteilbare, sich selbst regulierende Gemeinschaft von untereinander abhängigen Wesen, die alle Wesen unterhält, in sich birgt und reproduziert.

Jedes Wesen ist durch seine Beziehungen als ein integraler Bestandteil der Mutter Erde definiert.Die inhärenten Rechte der Mutter Erde sind unveräußerlich, da sie aus derselben Quelle wie die Existenz selbst stammen.Die Mutter Erde und alle Wesen haben ein Recht auf alle inhärenten Rechte, die in dieser Erklärung anerkannt werden, ohne Unterschied zwischen organischen und anorganischen Wesen, Arten, Herkunft, Nutzen für die Menschen, oder jeglichen anderen Status.Genauso wie Menschen Menschenrechte haben, haben alle anderen Wesen auch Rechte, die speziell für ihre Art oder Spezies und ihre Rolle und Funktion innerhalb ihrer Gemeinschaft abgestimmt sind.Die Rechte eines jeden Wesens sind begrenzt durch die Rechte anderer Wesen und jeder Konflikt zwischen ihren Rechten muss so gelöst werden, dass die Integrität, das Gleichgewicht und die Gesundheit der Mutter Erde erhalten bleibt.Artikel 2. Inhärente Rechte der Mutter Erde

Die Mutter Erde und alle Wesen aus denen sie besteht, haben folgende inhärente Rechte: Das Recht zu leben und zu existieren;Das Recht respektiert zu werden;Das Recht, ihre Bio-Kapazität zu regenerieren und ihre lebenswichtigen Kreisläufe und Prozesse frei von menschlichen Störungen fortzusetzen;Das Recht zur Aufrechterhaltung ihrer Identität und Integrität als eigenständige, sich selbst regulierende und mit einander in Beziehung stehenden Wesen;Das Recht auf Wasser als eine Quelle des Lebens;Das Recht auf saubere Luft;Das Recht auf ganzheitliche Gesundheit;Das Recht frei von Kontamination, Verschmutzung und toxischen oder radioaktiven Abfällen zu sein;Das Recht, dass ihre genetischen Strukturen nicht verändert oder in einer Weise gestört werden, die ihre Integrität, ihr Leben, oder ihre Gesundheit bedroht;Das Recht auf vollständige und unverzügliche Wiederherstellung der in dieser Erklärung anerkannten Rechte im Falle deren Verletzung durch menschliche Aktivitäten;Jedes Wesen hat das Recht auf einen Platz und das Recht zum harmonischen Funktionieren der Mutter Erde beizutragen;Jedes Wesen hat das Recht auf Wohlbefinden und auf ein Leben frei von Folter oder grausamer Behandlung durch Menschen.Artikel 3. Verpflichtungen der Menschen gegenüber der Mutter Erde

Jeder Mensch ist verantwortlich für die Wahrung der Mutter Erde und muss in Harmonie mit ihr leben.Alle Menschen, Staaten und öffentliche und private Institutionen müssen: in Übereinstimmung mit den in dieser Erklärung anerkannten Rechten und Pflichten handeln;die vollständige Umsetzung und Durchsetzung der in dieser Erklärung anerkannten Rechte und Pflichten akzeptieren und fördern;lehren, fördern, analysieren und interpretieren, wie man gemäß dieser Erklärung, in Harmonie mit der Mutter Erde leben kann;sicherstellen, dass das Streben nach menschlichem Wohlstand dem Wohlergehen der Mutter Erde jetzt und in Zukunft zuträglich ist;wirksame Normen und Gesetze zur Verteidigung, zum Schutz und zur Erhaltung der Rechte der Mutter Erde erlassen und anwenden;die vitalen, ökologischen Kreisläufe, Prozesse und Gleichgewichte der Mutter Erde achten, schützen und erhalten und gegebenenfalls deren Integrität wiederherstellen;garantieren, dass durch Menschen verursachte Schäden der in dieser Erklärung anerkannten inhärenten Rechte korrigiert werden und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden für die Wiederherstellung der Integrität und der Gesundheit der Mutter Erde;Menschen und Institutionen befähigen, die Rechte der Mutter Erde und aller Wesen zu verteidigen;vorsorgliche und restriktive Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass menschliche Aktivitäten das Artensterben, die Zerstörung von Ökosystemen oder die Störung ökologischer Kreisläufe verursachen;Frieden und die Beseitigung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen garantieren;respektvolle Verhaltensweisen gegenüber der Mutter Erde und aller Wesen im Einklang mit ihren eigenen Kulturen, Traditionen und Bräuchen unterstützen und fördern;Wirtschaftssysteme fördern, die in Harmonie mit der Mutter Erde und mit den in dieser Erklärung anerkannten Rechten im Einklang sind.Artikel 4. Definitionen

Der Begriff Wesen umfasst Ökosysteme, natürliche Gemeinschaften, Arten und alle anderen natürlichen Entitäten, die als Teil der Mutter Erde existieren.Keine Bestimmung dieser Erklärung schränkt die Anerkennung anderer inhärenter Rechte aller oder einzelner Lebewesen ein.3. Vorwort

»Nur wenn unsere Füße wieder lernen, auf heilige Weise zu gehen, und unsere Herzen erneut die wahre Musik der Schöpfung hören, können wir die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen.« 5 (S. →)Llewellyn Vaughan-Lee

Meine Liebeserklärung an die Erde möchte ich mit einem persönlichen Erlebnis vom März 2018 einleiten. Es veranschaulicht, wie die Erdkröten des idyllischen Tales, in welchem meine Frau Katharina und ich derzeit leben, für mich zu einer Art Botschaft er der Erde wurden, wie sie mich im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Art Naturhüter (Schrankenwärter) beriefen. Neben weiteren intensiven Naturbegegnungen führten Erlebnisse dieser Art dazu, das Feuer der in mir schlummernden Naturliebe voll zu entfachen. Sie bildeten die Initialzündung für das gesamte Pachamama-Projekt.

März 2018 – Krötenmedizin

Langsam erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Während vor einer Woche noch jede Menge Schnee lag und alles in Weiß getaucht war, zeigen sich jetzt schon auf den Wiesen und im Wald zahlreiche Schneeglöckchen und Blausterne. Im Garten blühen die ersten Christrosen und Primeln. Noch viel eindeutiger läuten jetzt in der Mitte des Monats März die Erdkröten den Frühling ein. Vor zwei Tagen setzte ihre Massenwanderung aus Wald und Gebüsch zum nahen Schilfteich ein, wo nun ein wildes und lustvolles Treiben und Vereinigen stattfindet. Selbst der kleine asphaltierte Weg im Tal, den die Kröten überqueren müssen, um zum Teich zu gelangen, wird von ihnen als romantisches Liebesnest genutzt. Da die liebeshungrigen Erdkröten nur langsam über den Weg zum Teich vorwärtskommen und völlig mit ihrer erotischen Aktivität beschäftigt sind, komme ich meiner Tätigkeit als Schrankenwärter und Waldhüter dieses Tales nach. Ich achte darauf, dass die kleine, rot-weiß-gestreifte Schranke, durch die der Weg kurz nach dem Teich in den Wald führt, geschlossen bleibt, damit die Kröten nicht plattgefahren werden. Die wenigen Häuser des Tales, die sich noch auf dieser Seite des schmalen Eisenbahntunnels befinden, können von Müllautos und anderen größeren Lkws aufgrund der engen Tunnelmaße nur von der Waldseite der Straße erreicht werden. Daher wird diese Schranke in dem als Landschaft sschutzgebiet ausgewiesenen Wald mit seinen Biotopen gelegentlich geöffnet und danach dann das Schließen meist vergessen. Dies nutzen diverse Pkw- und Mopedfahrer aus, um den Weg abzukürzen und hinterlassen dabei ihre – mit Feinstaub- und Stickstoffdioxid angereicherten – Duftmarken im Wald.

Als wir 2017 unser Häuschen mieteten, bekamen wir auch gleich einen passenden Schrankenschlüssel mit überreicht. Und so wurde ich hier durch die Erdkröten zum Naturhüter berufen und achtete darauf, diese Schranke beharrlich immer wieder zu schließen, um die Tiere und den Wald zu schützen. Erst einige Zeit später erfuhr ich durch meine Beschäftigung mit dem Schamanismus und Krafttieren, dass Kröten, die in vielen Märchen als Wegweiser und Ratgeber auftreten, seit alters Boten der Erdgöttin sind, die uns zurück zu Mutter Erde und ihrer Weisheit führen…

Erdkröte – Botin der Erdgöttin

Für mich ist es ist ein großes Geschenk, seit fast drei Jahren hier in diesem Tal leben zu dürfen – an einem Ort, der die Schönheit von Mutter Erde und all ihren Geschöpfen so intensiv erfahrbar macht. Dieses Tal ist eine kleine Oase der Lebendigkeit und Wildnis und doch so nahe bei der Stadt mit all ihren kulturellen Reizen. Als ich das erste Mal allein im Garten unseres Häuschens mit seinem 180 Grad Panorama-Naturblick saß und auf den nahen Wald blickte, spürte ich augenblicklich ein tiefes Gefühl des Ankommens, des Durchatmens und der Verbundenheit mit der Natur. Statt Verkehrslärm und Feinstaub waren hier Vogelgesänge und summende Insekten zu hören, Blütenduft liebkoste meine Nase und der Wind mit der frischen und sauberen Luft der hier beginnenden schwäbischen Alb strich über meine Haut.

Dieser Kraftort rief mich überraschenderweise kurz nach der Ankunft dazu auf, eine musikalisch-ökologische Liebeserklärung an die Erde zu verfassen. Dabei spielten neben den Erdkröten auch die Bäume, die Wildbienen und die ganze Landschaft eine wichtige Rolle, was ich später noch näher erläutern werde. Es ist unglaublich inspirierend am Klavier zu sitzen oder Gitarre zu spielen und dabei gleichzeitig beim Komponieren den Wald und den Schilfteich sehen zu können. Noch intensiver fühlt es sich allerdings an, summend oder lauschend durch Wald und Magerwiesen zu spazieren und sich dabei von der Lebendigkeit der Natur zu neuen Melodien anregen zu lassen. Die Lieder und Texte von meiner Frau Katharina und mir für die CD Pachamama – Lieder für Mutter Erde sind hier durch tiefe Natur-Begegnungen entstanden. Der eigentliche Katalysator für das Entstehen der CD und des Buches Pachamama – über die Liebe zwischen Natur und Mensch sowie der folgenden Bände der Trilogie war jedoch der Ruf der Erde und ihrer Geschöpfe selbst. In den Betonlandschaften der Städte ist dieser Ruf manchmal kaum noch zu hören – hier im Tal erklingt er jedoch in all seiner Schönheit – in dem Gesumme der hier glücklicherweise zahlreichen Wildbienen und Hummeln, im Gezwitscher der Amseln, Finken und Meisen, dem Hämmern der Spechte und im Miauen unserer Katze. Doch dieser Ruf der Erde ertönt in unseren Herzen nicht nur fröhlich. Die Melancholie, die dabei mitschwingt, ist unüberhörbar und unübersehbar. Intuitiv spürte ich an diesem wunderbaren Ort von Anfang an sowohl die Schönheit, Kraft und Ruhe der lebendigen Natur, als auch gleichzeitig die Verletzlichkeit und Bedrohung dieses empfindlichen und hochkomplexen Ökosystems. Das Bedrohtsein dieses kleinen Stückes Wildnis entsteht bzw. entstand nicht erst jetzt durch Faktoren wie Umweltverschmutzung, Müll und Plastik, klimatische Veränderungen mit Auswirkungen wie Starkregen, Stürme, Hitze und Dürre, sondern auch schon zuvor durch die ökologisch wenig reflektierten Interessen der naheliegenden Stadt Ulm. Etwa nach einem Jahr des Lebens in diesem Tal erfuhr ich, dass bereits vor mehr als 15 Jahren beinahe der Wald des Tales, um die Frischluftzufuhr der Stadt zu verbessern, abgeholzt worden wäre. Nur das Eingreifen des damaligen Stadtförster Bruno Neuburger hat dies im letzten Moment verhindert. Beinahe wäre also ein Großteil dieses wunderbaren Biotopes – mit zahlreichen unter Naturschutz stehenden seltenen Pflanzen wie dem Türkenbund, dem weißen Waldvöglein, einer einheimischen Orchideenart, Schlüsselblumen, Silberdisteln und Eisenhut sowie ganzen Wiesen aus Buschwindröschen und Blausternchen – zerstört worden. Das Fällen der Bäume hätte nicht nur den Wald mit all seinen wunderbaren Kiefern, Fichten, Buchen, Eichen und Eschen zerstört, sondern in der Folge auch zum Aussterben dieser seltenen Blumen und Wildpflanzen geführt. Denn diese benötigen die kühlen und feuchten Laubwälder, um wachsen zu können. Die Wildnis dieses Tales wurde also vor 15 Jahren nur knapp vor dieser Katastrophe bewahrt. Damals ist dann nur ein relativ kleiner Teil abgeholzt worden und letztlich wurde dann der Rodungsstopp durchgesetzt. Vielleicht schwingt im Gedächtnis der Natur, der Bäume und Gehölze, der ganzen Wildpflanzen, der Teiche, der Felsen und im gesamten Wald die Erinnerung an diese Gefährdung immer noch nach – zumindest würde dies für mich verständlicher machen, warum mich gerade an diesem Ort der Ruf der Erde so tiefgreifend erreichte. Natürlich entstand die Idee zu meiner Pachamama-Buch-Trilogie und der CD auch aus meiner persönlichen Vorgeschichte heraus. Als Kind wuchs ich am Ortsrand eines kleinen Dorfes auf und die Natur war mein zweites Zuhause. Meine Freunde und ich verbrachten einen Großteil unserer Zeit als Indianer, schlichen durch Wälder und Gebüsche, bauten Staudämme, fingen Frösche oder Heuschrecken oder betätigten uns als Kuhhirten. Die Wildnis, Naturvölker und Schamanismus faszinierten mich auch während meiner Jugendzeit und ich spürte in mir die Sehnsucht danach, mich mit der Lebendigkeit der Natur stärker zu verbinden und ich empfand auch eine gewisse Melancholie über den Verlust der Natur in unseren westlichen Gesellschaften.

In politischer Hinsicht trat ich als junger Erwachsener für Friedenspolitik, Abrüstung und grüne Politik ein und war gegen die Atomkraft. Die 1980 erschienene Studie Global 2000 6 hatte mich sehr früh wachgerüttelt und ich stimmte schon vor vierzig Jahren der Ansicht einer Handvoll grüner Umweltaktivisten und Ökologen zu, dass wir die Erde zunehmend aus dem Gleichgewicht bringen. Es wunderte mich, wie wenig Menschen dieses Thema damals ernst nahmen. Neben der Liebe zur Natur und ihren Geheimnissen war eine zweite wichtige Quelle meiner Lebensfreude immer auch die Musik, die beruflich zunehmend wichtiger wurde. So fand ich schließlich mit dem Studium der Musiktherapie einen interessanten Weg für mich, meine große Liebe – Musik und Gesang – mit meinem Berufsleben zu verbinden. In den folgenden Jahrzehnten konzentrierte ich mich schwerpunktmäßig auf die Themen Musik, Musiktherapie, Psychotherapie und die heilsamen Dimensionen des Singens, wenngleich unterschwellig immer die Herzensbindung an die Natur und die Sorge um sie weiterbestand. Dennoch war ich größtenteils so von meinem beruflichen Engagement – später dann auch dem Familienleben – sowie von meiner Begeisterung dafür, das heilsame Singen zu verbreiten, absorbiert, dass das Themen Natur und Ökologie fast in Vergessenheit zu geraten drohten. In politischer Hinsicht vertrat ich zwar eine klare grüne Position, war aber zu sehr mit meinen Singprojekten, wie z. B. dem Aufbau der gemeinnützigen Organisation Singende Krankenhäuser e. V., beschäftigt, um mich noch zusätzlich aktiv für grüne Politik einzusetzen. Dennoch beobachtete ich besorgt die Zuspitzung der Klimakrise und der Gefährdung unserer Ökosysteme. Ich wunderte mich darüber, warum weder in der Politik noch in der Wirtschaft Begriffe wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ökologie – abgesehen von einer kleinen grünen Minderheit, die allerdings langsam anwuchs – eine Rolle zu spielen schienen. Berufliche und familiäre Gründe hatten dazu geführt, dass ich die letzten drei Jahrzehnte in der Stadt Ulm verbracht habe. Die Natur, die Wälder, die schwäbische Alb, die Donau und Iller waren zwar nicht weit weg und leicht erreichbar. Was mir aber gefehlt hatte, wurde mir erst so richtig bewusst, als Katharina und ich vor fast drei Jahren durch einen Glücksfall in dieses wunderschöne Häuschen am Waldrand des Tales ziehen konnten. Mit voller Intensität erwachte in mir nun – nach fast drei Jahrzehnten des Lebens in der Stadt – wieder meine Kindheits- und Jugendliebe zur Natur und Wildnis. Von nun an war ich täglich wieder mindestens eine Stunde lang im Wald unterwegs. Außerdem lebte bei meiner Frau Katharina und mir wieder unser Interesse am Schamanismus und der Naturbegegnung auf. Wir nahmen an einer Reihe von Seminaren und Vorträgen zu schamanischen Methoden und Techniken teil und begannen damit, Erfahrungen zu sammeln.

Besonders angetan hatte es mir der Medicine Walk (Medizinwanderung), bei dem es darum geht, mit einer bestimmten Fragestellung in die Natur zu gehen und mit ihr auf einer vertieften Ebene in Verbindung zu treten. Bei der Medizinwanderung wird bei der Suche nach der Klärung einer wichtigen Frage oder Absicht zunächst eine Schwelle errichtet, die als symbolische Pforte für den Eintritt in die Naturerfahrung fungiert und die bewusst überschritten wird. Durch dieses Ritual findet ein Übergang vom Alltagsbewusstsein in einen nichtalltäglichen Bewusstseinszustand statt. Alles, was während dieser besonderen Schwellenzeit erlebt wird und geschieht, wird als Antwort oder Hinweis verstanden, durch den Mutter Erde durch die Weisheit und Intelligenz der Natur mit uns kommuniziert. Pflanzen, Tiere, Wolken, Wasser, Steine können dabei zu uns sprechen und die Funktion eines Spiegels auf unsere Frage übernehmen – besonders ungewöhnliche Ereignisse, die uns überraschen, können dabei eine wichtige Rolle spielen.

Während eines meiner ersten Medicine Walks im Örlinger Tal kam es dazu, dass mich der Ruf der Erde, dieses Pachamama-Projekt in Angriff zu nehmen, erreichte (siehe das folgende Kapitel Medicine Walk – Der Ruf der Erde). Es ist aus einem tiefen Berührt-Werden von Mutter Erde heraus entstanden – einem sich Gewahr-Werden, wie gefährdet mittlerweile die gesamte Ökosphäre unseres Planeten ist – weltweit und auch vor der eigenen Haustür.

Wir brauchen einen raschen globalen Bewusstseinswandel, damit der Aufbruch in ein ökologisches Zeitalter noch gelingen kann, bevor wir nicht mehr aufhaltbare Kipppunkte der ökologischen Systeme überschritten haben werden. Unsere derzeitige Situation lässt sich gut durch das etwas makaber anmutende Zitat des Umweltwissenschaftlers Prof. Dr. Eric Lambin veranschaulichen:

»Die Titanic sank nicht, weil der Kapitän den Eisberg, auf den das Schiff zusteuerte, nicht sah, sondern weil er ihn zu spät sah.« 7 (S. →, Übersetzung durch Autor)

Wir brauchen eine ganzheitliche Transformation unseres Denkens und Fühlens, einen Übergang vom Anthropozentrismus zu einem Ökozentrismus, in dem die Fürsorge für unseren Planeten im Mittelpunkt steht. Eines der wichtigsten Heilmittel hierfür ist – meiner Ansicht nach – unser eigenes Herz, unsere eigene Liebesfähigkeit. Je mehr es uns gelingt unsere Liebe für Pachamama – unsere Mutter Erde zu entfachen, je mehr wir uns regelrecht in sie verlieben, umso leichter wird es uns fallen, unser Bewusstsein zu wandeln und die nötigen Schritte zu unternehmen, die unserem Planeten dabei helfen, sich zu heilen. Das Ziel dieses Buches und unserer Lieder besteht also darin, die Herzen der Menschen zu berühren und die Liebe für unseren Planeten Erde zu entfachen. Wir möchten für die unglaubliche Schönheit und Lebendigkeit der Natur begeistern. Wir möchten aufzeigen, über welche grandiose Intelligenz Mutter Erde verfügt, die zusammen mit all ihren Geschöpfen seit Milliarden Jahren durch ihre selbstregulierenden Fähigkeiten Bedingungen schafft und stabilisiert, die überhaupt erst Leben ermöglichen. Wir möchten Liebe und Mitgefühl für die Natur und all ihre Geschöpfe erwecken und die große Not verdeutlichen, in der sich die Erde derzeit befindet. In diesem Sinne ist unsere musikalisch-ökologische Liebeserklärung nicht nur ein Loblied, sondern auch ein Klagegesang. Aber nicht im Sinne des Anklagens – sondern mit der Intention, der Erde eine Stimme zu geben. Eine Stimme, die von möglichst vielen Menschen gehört werden kann, um die Not der Natur zu wenden und zu einem erdzentrierten, ökologischen Bewusstsein und Handeln finden zu können.

Wir möchten aber auch ermutigende Zukunftsvisionen für eine ökologische Welt und bereits gelingende Beispiele aufzeigen, wie Menschen naturnah und im Einklang mit der Erde leben oder sich erfolgreich engagieren, um der planetaren Krise entgegenzuwirken.

Wir laden dazu ein, einzustimmen in unsere Gesänge für die Erde, um wieder in Resonanz mit Pachamama zu kommen, zu spüren, dass wir ein Teil von ihr sind.

Die radikalen, ökologischen Änderungen unserer Lebensstile, Wirtschaftssysteme und der Umweltpolitik, die notwendig sind, damit auch für die nächsten Generationen auf diesem wunderbaren Planeten noch ein Leben unter menschenwürdigen Bedingungen möglich ist, sind wahrscheinlich nur zu bewältigen, wenn wir von einer tiefen Liebe zu unserem Planeten Erde beseelt sind.

Wenn wir im Herzen der Erde ruhen, die ihr innewohnende Lebendigkeit und Güte, ihre Fürsorge und ihre Liebe spüren, können wir gut auf viele Luxusgüter und Ersatzbefriedigungen verzichten. Denn ein erfüllendes Leben schöpft seine Kraft und Freude aus der tiefen Resonanz und Verbundenheit mit der Mutter Erde.

Medicine-Walk »Der Ruf der Erde«

Während der Rückfahrt von Graz, wo ich mit meiner Frau Katharina die Weiterbildung Heilende Kraft des Singens geleitet hatte, fuhren wir durch Gewitter und Starkregen. Ungewöhnliche, querverlaufende Blitze zuckten wütend am Firmament und wurden von ohrenbetäubenden Donnerschlägen begleitet. Überall in Deutschland und Österreich hatte es zum Teil schwere Überschwemmungen gegeben. Als wir schließlich am Ortsende von Ulm in den Weg in unser Tal einbogen, lagen zahlreiche abgerissene Äste und Unmengen von Blättern auf der mit großen Wasserlachen übersäten Straße. Der nächste Tag weckte uns unschuldig mit Sonnenstrahlen und Vogelgezwitscher und ich fasste den Entschluss, einen Medicine Walk durch den Wald im Örlinger Tal zu machen, um wieder tiefer in Verbindung mit der Natur und der Erde zu treten. Ich freute mich darauf, endlich durch die vermeintlich ›heile Welt‹ meines heißgeliebten Örlinger Tals zu wandern. Meine Absicht bei diesem Medicine Walk war lediglich, mich tiefer mit Mutter Erde und der Natur zu verbinden – mich von ihr lehren zu lassen, was auch immer sie mir sagen wollte. Gleich zu Beginn versetzte mich jedoch der Anblick einer nur 70 Meter von unserem Haus entfernten Fichte, die offenbar im Sturm und Starkregen zusammengebrochen war, in Trauer und Entsetzen.

Nach dem anfänglichen Schock über diesen unerwarteten Beginn meiner Medizinwanderung, spürte ich in mir den spontanen Impuls zu einem kleinen Ritual für diese Fichte. Ich berührte ihren Stamm und sprach ihr mein Mitgefühl und meine Trauer aus. Dann rieb ich den völlig zersplitterten Stumpf des Stammes mit getrockneten Salbeiblättern, welche ich in meiner Tasche hatte, ein. Dazu sprach ich ein Gebet an Mutter Erde. Nach einer Zeit der Stille und Verbundenheit verabschiedete ich mich schließlich von der Fichte und fragte mich, was Mutter Erde mir mit diesem Erlebnis mitteilen wollte. Beim weiteren Wandern gab es viele weitere Zeichen der Zerstörung, wie im Sturm abgerissene Äste und große, wunderschön blühende Distelpflanzen, die vom Wind und Starkregen umgeknickt worden waren. Auf dem Rückweg, wiederum ganz in der Nähe unseres Häuschens, sah ich schließlich noch einen mächtigen abgerissenen Seitenstamm einer Esche am Bogen liegen. In diesem Stamm befand sich ein großes Wildbienennest, das zusammen mit den riesigen Honigwaben herabgestürzt war.

Umgerissene Fichte

Die Bienen waren in Aufruhr und flogen völlig irritiert umher. Oben – in etwa zehn Metern Höhe – befand sich am abgebrochenen Ast des Stammes noch ein weiterer Teil des Bienennestes. Ich war von der unglaublichen Schönheit und der kunstvollen Architektur der riesigen Waben und dem Getümmel des Bienenvolkes fasziniert, daher schaute ich mir das Ganze aus der Nähe an. Als ich dieses zerstörte kunstvolle Bienennest in Augenschein nahm, spürte ich in meinem Herzen eine tiefe Traurigkeit und starkes Mitgefühl für dieses wilde Bienenvolk, das jetzt heimatlos war. Innerlich dachte ich darüber nach, dass Bienen und Insekten aller Art es wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume und des exzessiven Gebrauchs von Pestiziden in der Landwirtschaft ja ohnehin schon schwer genug hatten. Nun verloren diese Wildbienen auch noch ihr Zuhause. Einen Tag später versuchten die mittlerweile verständigten Imker die Königin des Bienenvolkes anzulocken, um den Bienen ein neues Zuhause zu bieten. Im Gespräch teilten sie mir mit, dass die Königin sich ihrer Meinung nach wahrscheinlich noch in dem Restast in 10 Meter Höhe aufhalte. Leider bekam ich nicht mehr mit, ob sie mit ihrem Unterfangen, die König einzufangen, erfolgreich gewesen sind. Sie befürchteten jedoch, dass es für die Bienen nahezu unmöglich sei, sich alleine noch rechtzeitig vor der Kälte des Herbstes ein neues wildes Nest zu bauen.

Von diesem Medicine- Walk kam ich sehr nachdenklich – mit schmerzlichen Empfindungen und dem Gefühl, dass Mutter Erde mir einen starken Hilferuf gesendet hatte, zurück. Es tat weh, zu sehen, dass hier – direkt vor meiner Haustür – aufgrund des Klimawandels, durch Starkregen und extreme Stürme Äste und ganze Bäume umgerissen wurden und Tiere ihre Heimat verloren und bedroht waren. Das Klagelied der Natur hallte in meinem Fall dadurch, dass diese Naturzerstörung bei jedem Blick aus meinem Fenster zu sehen war, noch lange nach. Mutter Erde führte mir sozusagen im Anschluss an diese Medizinwanderung täglich ihr Leid unübersehbar vor Augen. Die umgestürzte alte Fichte lag – wie ein Mahnmal – noch fast ein Jahr dort, bis sie schließlich von Forstarbeitern entfernt wurde. Neben Gefühlen von Ohnmacht und Trauer wuchs in mir in den folgenden Tagen mehr und mehr der drängende Wunsch, etwas zu verändern, einen Beitrag zur Heilung der Beziehung zwischen den Menschen und der Erde zu leisten. Zunächst keimte in mir die Idee auf, zusammen mit Katharina Lieder zum Mitsingen für die Erde zu schreiben und diese auf einer CD herauszubringen. Später entstand dann auch der Wunsch, das Ganze durch Buchprojekte, die eine Liebeserklärung an die Erde werden sollten, zu begleiten. Mehr und mehr wurde mir in der Folgezeit bewusst, dass die Erde mich gerufen hatte. Später dämmerte mir, dass die Erdkröten mich ja schon einige Monate vorher zu ihrem persönlichen Schrankenwärter und Naturhüter ernannt hatten … (Ende Juli 2018)

Heruntergestürzter Eschenstamm mit Wildbienennest und Waben

Für rational orientierte Menschen, die wenig Bezug zu Themen wie Medicine Walk, Visionssuche und Schamanismus haben, erscheint die hier dargestellte Interpretation meiner Medizinwanderung vielleicht zunächst befremdend oder sogar unverständlich. In unserer Gesellschaft ist das materialistische Weltbild so tief in unserem Bewusstsein verankert, dass wir uns manchmal kaum noch vorstellen können, mit der Natur verbunden zu sein – in einen unmittelbaren Dialog, in welchem sie zu uns spricht, mit ihr treten zu können. Ein solches animistisches Naturverständnis begleitete die Menschheit jedoch über 99 % der Zeit, die wir als Homo sapiens hier auf diesem Planeten verbracht haben sowie die Vorfahren des Homo sapiens über viele Millionen Jahre. Erst in den letzten Minuten der Menschheitsgeschichte brach die Zeit der Aufklärung, der wissenschaftlichen Revolution und der Spaltung zwischen Geist und Natur an. Mehr zu diesen Themen erfahren wir in weiteren Kapiteln dieses Buches und in Band 2: Pachamama – Aufbruch in das ökologische Zeitalter.

Was wäre jedoch geschehen, wenn der Philosoph und Mathematiker René Descartes, statt seines berühmten cogito ergo sum (ich denke also bin ich) das Postulat aufgestellt hätte ich liebe also bin ich? Hätten wir es dann vermeiden können, die Ökosysteme der Erde so schwer zu beschädigen? Wären wir dann der Falle des mechanistischen und materialistischen Weltbildes – mit der damit verbundenen Reduktion der Lebendigkeit des Universums auf eine tote Weltenmaschine (machina mundi) und der damit einhergehenden Wahrnehmung der Erde als ein beliebig auszuplünderndes Ressourcenlager entkommen? Jedenfalls gibt es keinen zwingenden Grund für die Wissenschaft, das Universum auf ein geistloses, zufallsgesteuertes, sinnloses Etwas zu reduzieren. Wissenschaft ist im Wesentlichen ein methodischer Ansatz, der keine Aussagen über die Natur der Dinge an sich ermöglicht – das ist der Bereich der Philosophie – sondern nur über die Relationen der Dinge zueinander und die damit verbundenen, entsprechenden mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Glücklicherweise bewegt sich Vieles in den Wissenschaften, und auch in der Philosophie wagen es derzeit wegweisende Philosophen wie Thomas Nagel 8 oder David Chalmers 9 ( The Hard Problem of Consciousness), das materialistische Paradigma in Frage zu stellen und neue Erklärungsmodelle anzubieten, die den Geist, das Bewusstsein, die Sinnhaftigkeit und vor allem die Verantwortung des Menschen für unsere Erde mit einbeziehen. Der Kernphysiker, Molekularbiologe und Meditationslehrer Dr. Jeremy W. Hayward beschreibt in poetischen Worten seine Sicht der Dinge, die vor dem Hintergrund der modernen Physik völlig im Einklang mit der Wissenschaft steht und die erstaunlich an die animistische Sichtweise der indigenen Kulturen erinnert. »Jeder Baum, jeder Stein, jeder Stern, ja der Raum selbst hat Bewusstsein und die Energie des Lebens. Es ist uns gegeben, das zu fühlen. Und es gibt Energiemuster, die deutlich zu fühlen, aber für gewöhnlich nicht zu sehen sind. Nennen Sie sie Götter, Dämonen, Feen, Engel, Dralas, ja sogar bedeutsame Koinzidenzen – nennen Sie sie, wie sie wollen. Und diese Geschichte von allgegenwärtiger Bewusstheit hätte man uns neben der so kleinen und kleinmütigen Geschichte von der toten Welt auch erzählen können, als wir aufwuchsen. Und auch sie hätte man im Namen der Wissenschaft erzählen können.« 10 (S. →)

Auch der Umweltaktivist, Mathematiker und Philosoph Charles Eisenstein sieht einen Schlüssel für die Lösung der ökologischen Krise darin, dass wir unser Weltbild ändern. Die alte Erzählung, das alte Weltbild sah die Erde als tot und mechanistisch an – die neue Erzählung sieht die Erde als Living Planet, als lebenden Planeten. Er schreibt: »Ein Wald ist nicht nur eine Ansammlung von Bäumen – er ist selbst ein lebendiger Organismus. Der Boden ist nicht nur ein Nährboden für das Leben, das in ihm wächst; der Boden ist selbst lebendig – ebenso die Flüsse, die Korallenriffe und das Meer. So, wie es leichter ist zu degradieren, auszubeuten und zu töten, wenn man die Opfer als weniger wertvoll als die Menschen betrachtet, so ist es auch leichter, die Geschöpfe der Erde zu vernichten, wenn wir sie als unbelebt und ohne Bewusstsein ansehen. Die Kahlschläge der Wälder, die Ausplünderung der Bodenschätze, das Trockenlegen von Sümpfen, die Ölverschmutzungen usw. sind unvermeidlich, wenn wir die Erde als totes Ding ohne Wahrnehmung und Fühlen sehen, als eine Ansammlung von Ressourcen.« 11 (Übersetzung durch Autor)

Betrachten wir die Erde als lebenden Planeten, kommen wir nach Eisensteins Ansicht zu einer völlig anderen Haltung, die von Wertschätzung, Respekt und Mitgefühl erfüllt ist. Unabhängig von der Frage, ob wir an einen lebenden Planeten bzw. ein Universum, das von Sinn und Geist erfüllt ist, glauben oder nicht, spielt die Liebe und die Verbundenheit mit allen Lebewesen und unserem gesamten Planeten eine wichtige Schlüsselrolle, um die auf uns zukommenden Aufgaben eines dringlichen Bewusstseinswandels und der damit verbundenen Änderungen unseres gesamten Lebensstiles umsetzen zu können. Mehr dazu im folgenden Kapitel.

4. Biophilia – über die Liebezwischen Natur und Mensch

Lasst die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun.

Es gibt Hunderte von Arten, niederzuknien und den Boden zu küssen. 12 (S. →)Celaleddin Rumi

Wir unternehmen in diesem Buch eine Entdeckungsreise in die Welt der Biophilie – der Liebe zum Leben und zur Natur. Wir werden gemeinsam dieses Band der Liebe zwischen Natur und Mensch aus verschiedenen Blickwinkeln erkunden und der Frage nachgehen, welche Rolle diese Liebe zwischen uns Menschen und unserem Planeten Erde in Bezug auf eine gelingende Koexistenz zwischen Menschheit und Natur spielt. Woher kommt überhaupt diese Liebe zur Natur? War sie in der Evolution des Menschen von Bedeutung? Wie kam es, dass sie im Laufe der Geschichte der Menschheit immer mehr verloren ging und was waren die Folgen hiervon? Wie lässt es sich erklären, dass bedeutende Umweltaktivisten, Wissenschaftler, Philosophen, Dichter und sogar Mystiker und Heilige so tief von der Natur berührt wurden, dass sie ihr ganzes Leben darauf ausrichteten, für die Erhaltung und Rettung unseres Planeten Erde zu kämpfen oder die Natur in Gedichten und Liedern zu preisen und zu besingen? Was geschieht mit uns, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einer virtuellen und digitalen Welt der Bildschirme und wachsenden Städten aus Beton, Stahl und Kunststoff leben und die Wildnis mehr und mehr verloren geht? Welche Auswirkungen auf die Beziehung von Mensch und Natur hat ein einseitig materialistisches und mechanistisches Weltbild, in dem biologische Lebewesen zu seelenlosen Maschinen oder Biocomputern reduziert werden? Gibt es hierzu alternative wissenschaftliche und philosophische Sichtweisen, in denen Tieren und Pflanzen eine Seele oder Bewusstsein zugesprochen wird und welche Konsequenzen entstehen hieraus für eine Umweltethik? Vielen dieser wichtigen Fragen werden wir nachspüren und dabei auch eine ganze Reihe von Experten vom Biolandwirt, von Religionswissenschaftlerinnen, Flussökologen, über Agrarexperten bis hin zu Schamanen zu Wort kommen lassen. Ein wichtiges Leitziel ist die Frage, wie wir wieder zu einer biophilen Lebenshaltung, in der wir als Menschen einen guten Platz als Teil der Natur einnehmen und uns von einer zerstörerischen und ausbeuterischen Haltung gegenüber Mutter Erde loslösen können, zurückfinden können. Dabei ist eine wichtige Grundannahme des Autors, dass uns dies umso leichter fallen wird, je mehr es uns gelingen wird, unsere Liebesfähigkeit für die Natur und unseren wunderbaren Planeten mit all seiner Schönheit, seinen Wundern und seiner verschwenderischen Fülle wieder zu entfalten. In unserer ersten Erkundungstour betrachten wir nun, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte die Verbundenheit mit der Natur verloren ging.

Von Pachamama ins Digitalzeitalter – oder wie die Liebe zur Natur verloren ging

Alle Dinge sind miteinander verbunden. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. 13 (S. →)Häuptling Seattle

Wir wollen nun eine kleine Zeitreise unternehmen und dabei betrachten, wie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte die Beziehung zwischen Mensch und Natur wandelte. Dabei geht es nicht darum, die frühe Phase der Menschheit, welche vom Animismus der Jäger und Sammler geprägt war, zu idealisieren. Sondern es geht vielmehr darum, den Prozess der fortschreitenden Entfremdung des Menschen von der Natur im Laufe der Menschheitsgeschichte zu verdeutlichen.

Animismus und Große Mutter

Zu Beginn der Menschheitsgeschichte wurden die Natur und die Erde, die Pflanzen und Tiere, Steine, Quellen und Berge als heilig, lebendig und beseelt angesehen. Die gesamte Natur ist in der Wahrnehmung der Menschen der Frühzeit von Schönheit, Intelligenz und Sinnhaftigkeit durchdrungen. Die Erde wurde von unseren steinzeitlichen Vorfahren als weibliche, lebensspendende göttliche Erdmutter in unzähligen religiösen Venus-Ikonen personifiziert. Sie erscheint dabei oft als eine schwangere Frauengestalt, deren Bauch, Brüste und Gesäß, also die mütterlichweiblichen Attribute, besonders betont sind. Mutter Erde gebiert alle Lebewesen aus sich heraus. Tiere, Pflanzen, Bäume, Steine, Flüsse, Seen – alles ist aus der großen Göttin geboren und mit ihr verbunden. Die Natur ist beseelt und lebendig.

Bis in die heutige Zeit lebt diese animistische Sichtweise bei indigenen Völkern weiter. So hat sich beispielsweise die Verehrung der Erde als Pachamama (Mutter Welt in der Sprache der Quechua-Indianer) 14 bei den Indianern der Anden Südamerikas und weiterer Gebiete bis in die heutige Zeit erhalten. Doch nicht nur die Erde als Ganzheit wird verehrt. In traditionellen Kulturen werden selbst Steine, die ja für westliche, aufgeklärte Menschen als tot gelten – als die Ältesten, als Hüter der ältesten Erinnerungen und der Weisheit gesehen. Galsan Tschinag, Stammesoberhaupt und Schamane im Nomadenvolk der Tuwiner/ Mongolei, aber ebenso Akademiker und Schriftsteller, erläutert in einem Interview durch Geseko von Lübke:

»Der Stein ist ein Geheimnis. Das ist der schweigende, eingefrorene Gesang. Schweigende Bilder. Und wenn man die Fähigkeit besitzt, Dinge beleben zu können, dann erzählen sie [...] Für mich ist der Stein ein Gefährte, der redet. Und eigentlich ist jeder Mensch in der Lage, mit dem Stein zu reden oder den Stein zum Reden zu bringen. Nur hat nicht jeder Mensch eine Lebensphilosophie, die das erlaubt.« 15 (S. →-→)

Venus von Willendorf ca. 30000 Jahre alt

Galsan Tschinag ist ein Wanderer zwischen den Welten. Er studierte in Deutschland und kennt sich gut mit der westlichen Kultur aus, lebt aber auch fest eingebunden in seine mongolisch-nomadische Kultur. Er beschreibt in Zusammenhang mit den Steinen die Sichtweise des Westens: »Der Westen lässt sich ja von einer Lebensphilosophie leiten, die alles seziert. Dieses westliche Denken zerschneidet das Universum horizontal und vertikal. Die Messerspuren werden immer dichter und dichter. Alles – Himmel, Erde, der Leerraum und die Dinge – wird in beide Richtungen zerschnitten...« 15 (S. →) und vergleicht damit die schamanisch-mongolische Sicht: »Das Universum ist für uns ein großes rundes Ganzes. Aber alles ist belebt, beseelt und begeistert, mit Leben, mit Körper und mit Geist versehen. Wir sind immer bestrebt, alle Dinge in Einheit zu sehen, nicht in Trennung.« 15 (S. →)

Der bedeutende Umweltaktivist, Theologe und Geologe Thomas Berry verglich diese Sichtweise des Animismus damit, dass die Natur als »eine Gemeinschaft von Subjekten, statt eine Ansammlung von Objekten« gesehen wird. 16 (S. →)

Die Jäger- und Sammlerkulturen befanden sich also in einer von Ehrfurcht erfüllten Liebesbeziehung zur beseelten Natur und zur großen Göttin Erde.

Über mehrere Millionen Jahre lebten die frühen Menschen (gemeint ist hier nicht nur der Homo sapiens, sondern auch andere Menschenarten, wie Neandertaler, Homo habilis, Homo erectus usw.) vergleichsweise harmonisch mit den sie umgebenden Ökosystemen. Aufgrund ihrer sehr geringen Bevölkerungsdichte und ihrer einfachen Jagd- und Sammelmethoden nutzten sie die Ressourcen der Natur nur geringfügig.

Auch der moderne Mensch, der Homo sapiens, der sich vor etwa 200.000 Jahren in Afrika entwickelt hatte, lebte über nahezu 150.000 Jahre im Einklang mit der Natur. Diese relativ harmonische Beziehung mit den umgebenden Ökosystemen begann sich beim Homo sapiens allerdings vor 70-30.000 Jahren im Kontext der sogenannten kognitiven Revolution zu verändern. 17 Unsere direkten Vorfahren vollzogen in dieser Zeit einen großen Entwicklungssprung, dessen genaue Ursachen noch nicht eindeutig geklärt sind. Jedenfalls findet sich ab dieser Zeit eine Fülle von Werkzeugen und Gegenständen (Grabstöcke, Knochennadeln und Bohrer, Perlenketten, Knochenflöten), die auf ein hochentwickeltes Denken, wie die Planung und Durchführung komplizierter Handlungen, hinweist. Einen Meilenstein für die Ausbildung und Weitergabe dieser kognitiven Fähigkeiten stellte die Entwicklung einer differenzierten Sprache dar, welche es dem Homo sapiens ermöglichte, große und komplexe Mengen an Informationen auszutauschen. Seit dieser Zeit begann auch der Eroberungszug des Homo sapiens über die Kontinente hinweg. Ausgehend von Afrika besiedelten die Menschen ganz Asien, Australien und schließlich auch Nord- und Südamerika. Leider begann sich ab diesem Zeitpunkt aber auch die düstere Seite der kognitiven Entwicklung des Homo sapiens zu entfalten. Es entwickelten sich drastisch veränderte Verhaltensweisen, die nicht mehr zu den umgebenden Ökosystemen passten. Im Zuge der Besiedlung von Kontinenten kam es durch den Menschen zur unbeabsichtigten Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten. Mittels neuer koordinierter Jagdtechniken und der Brandrodung veränderten unsere Vorfahren die Ökosysteme z. B. auf dem australischen oder amerikanischen Kontinent. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten – darunter die Hälfte aller Großsäugetierarten – wurden ausgerottet. 17 Es scheint, als habe mit der kognitiven Entwicklung des Menschen ein erster Prozess der Entfremdung des Menschen von der Natur begonnen, der sich im Laufe der menschlichen Geschichte immer weiter fortsetzte. Nach der Verbreitung des Homo sapiens in der Welt entwickelten sich erfreulicherweise im Laufe der Jahrtausende in den Jäger- und Sammlerkulturen zumindest teilweise auch wieder ökologisch orientierte Traditionen. Die Jäger- und Sammler erkannten allmählich in den sie umgebenden Ökosystemen Zusammenhänge wie die Überjagung bestimmter Tierarten oder Schädigungen durch zu exzessive Brandrodung. Daher begannen Stammeskulturen wie die Aborigines Australiens oder die Ureinwohner Neuguineas das Abbrennen von Waldflächen auf bestimmte Jahreszeiten zu beschränken und die Überjagung bestimmter Territorien durch Tabus zu kontrollieren. 18 Auch wurde die Zerstörung von Ökosystemen als verwerfliche Handlung, die zu Unheil führte, betrachtet. Die Jäger- und Sammlerkulturen waren in der Lage, ihre Populationsgröße durch lange Stillzeiten und empfängnisverhütende Kräuter zu begrenzen.

Vor dem Hintergrund des animistischen Weltbildes, das einen respektvollen Umgang mit allen Lebewesen und der Natur lehrte, entwickelten sich sogar Stammeskulturen, die sich als Hüter ihrer Ökosysteme sahen. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür stellen die Koyukon-Indianer Nordalaskas dar, welche von dem Kulturanthropologen Richard K. Nelson erforscht wurden. 19 Die animistische Verbundenheit unserer menschlichen Vorfahren mit der Erde könnte vielleicht auch wieder für uns moderne Menschen eine Quelle darstellen, um zu einer erfüllten und liebevollen Beziehung mit der Erde zurückzufinden. Der bedeutende Ökotheologe und Geologe Thomas Berry kommentierte in seinem Buch The Dream of the Earth 20 den Verlust der Verbundenheit mit der Natur beim westlichen Menschen mit folgenden Worten:

»Wir sprechen nur mit uns selbst. Wir sprechen nicht mit den Flüssen, wir lauschen nicht dem Wind und den Sternen. Wir haben das große Gespräch abgebrochen. Mit dem Abbruch dieses Gespräches haben wir das Universum zertrümmert. All die Katastrophen, die sich gerade ereignen, sind eine Folge dieses spirituellen Autismus.« 21 (S. →)

Agrarzeitalter, Patriarchat und Himmelsgötter

Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. 22

Mahatma Gandhi

Wie wir gesehen haben, sind die Jäger- und Sammler nicht immer schonend mit der Natur umgegangen. Dennoch war ihr Einfluss auf die Umwelt aufgrund der geringen Bevölkerungszahl der Menschen vergleichsweise gering. Auch gab es Bemühungen, respektvoll mit der Natur umzugehen.

Mit dem Aufkommen der beginnenden landwirtschaftlichen Revolution kam es jedoch zu einer dramatischen Bevölkerungszunahme und einer – damit verbundenen – großräumigen Veränderung der Landschaften. Die Menschen wurden allmählich sesshaft und wandelten immer größere Naturflächen in Kulturflächen für Ackerbau und Viehzucht um. Zusätzlich kam es zur Gründung von Siedlungen, Städten und schließlich ganzen Staaten, die Handel betrieben. Der steigende Flächenbedarf für die landwirtschaftliche Nutzung führte zu einer großräumigen Vernichtung der Wälder. Bereits vor der Industrialisierung waren mehr als 10 Millionen Quadratkilometer Wald abgeholzt worden. 23 Durch Eiskernbohrungen konnte nachgewiesen werden, dass es bereits vor 8500 Jahren mit der Ausbreitung der Landwirtschaft zu einem nachweisbaren Anstieg von Kohlendioxid und Methan kam, der zur Entkoppelung dieser Treibhausgase von ihrem natürlichen Zyklus führte. 24 Das bedeutet, dass die Menschheit seit 8500 Jahren für die Klimaerwärmung verantwortlich ist.

Lange Zeit wurde die landwirtschaftliche Revolution als leuchtendes Beispiel für die Weiterentwicklung, den Fortschritt und die Kultur des Menschen betrachtet – alles sei dadurch besser geworden und der Mensch habe angeblich das primitive Stadium der Jäger und Sammler – der Barbaren – überwunden. Neue Erkenntnisse aus Archäologie, Genetik und Historik zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild. Zwischen dem frühen Aufkommen des Pflanzenzüchtens und der Gründung der ersten Stadtstaaten Mesopotamiens lagen fast vier Jahrtausende. 25

Was waren die Ursachen dieser sehr zögerlichen Entwicklung, wenn doch alles nur zu mehr Fortschritt und Wohlstand führte, wie die meisten Historiker glaubten? Betrachten wir die Hintergründe anhand aktueller Erkenntnisse genauer. Jäger- und Sammler benötigten nur den geringen Arbeitsaufwand von etwa vier Stunden am Tag um sich vielfältig und gesund zu ernähren und sie hatten viel Zeit für die Pflege ihrer sozialen Beziehungen. Für die Menschen des Agrarzeitalters hingegen brach in Wahrheit eine Zeit beispielloser Plackerei an. Der Arbeitstag wurde immer länger und war mit Pflügen, Pflanzen, Mähen, Ernten Dreschen, Mahlen und vielen weiteren landwirtschaftlichen Tätigkeiten ausgefüllt. Hinzu kam das Risiko von Ernteverlusten, die zu Hungersnöten führten. 26 Die gegenüber den Jägern und Sammlern deutlich einseitigere Ernährung führte zu einer entsprechenden Schwächung der Gesundheit und Verringerung der Lebenserwartung. Dies ist anhand von Skelettfunden erkenn- und nachweisbar. Die Domestizierung der Pflanzen, die sich der Mensch rühmlich zuschrieb, könnte genauso gut anderes herum gesehen werden. Dergestalt, dass die Pflanzen und Tiere den Menschen domestizierten und ihn dazu brachten sich unglaublich abzuplagen, um diese Pflanzen zu vermehren und Tiere (Schafe, Schweine, Rinder, Pferde, Hühner, usw.) zu züchten. 25

Durch die Tierhaltung verbreiteten sich zudem jede Menge Krankheiten durch Parasiten (Ratten, Mäuse, Kakerlaken, Zecken, usw.) und damit verbunden auch gefährliche Krankheitserreger, die aufgrund der Bevölkerungszunahme und der Enge des Zusammenlebens einen optimalen Nährboden fanden. Krankheiten wie Pocken, Masern, Hepatitis und zahlreiche weitere Zivilisationserkrankungen machten den Menschen das Leben zur Hölle und dezimierten die Bevölkerung immer wieder. 23

Wie Professor James C. Scott, Direktor des agrarwissenschaftlichen Programmes der Yale University in seinem lesenswerten Buch Die Mühlen der Zivilisation erläutert, gerieten die Menschen des Agrarzeitalters und der frühen Städte zunehmend unter die Kontrolle von herrschenden Eliten, die sich herausbildeten und mittels Steuereintreibern die Ernte durch genaue Kontrolle und Katasterfassung rationierten. Dies scheint ein wichtiger Grund für die zunehmende Einseitigkeit der Ernährung gewesen zu sein. Getreide ließ sich besser lagern, wiegen und kontrollieren als Pflanzen wie Maniok oder Yucca, die unter der Erde wachsen und sich leichter verstecken lassen. Auch Hülsenfrüchte wie Erbsen, Erdnüsse oder Sojabohnen eigneten sich nicht so gut für den Anbau, da sie nicht zu einem bestimmten Erntezeitpunkt reiften und somit schlechter kontrollierbar waren. Die Lebensqualität für die meisten Menschen im Agrarzeitalter wurde also immer schlechter, was in den Städten zu Krisen und Unruhen führte. Aufgrund der zahlreichen Krankheiten, Missernten und der ungesunden Ernährung wurde in den frühen Städten zunehmend die unfreie Arbeit und Sklaverei eingeführt. So konnte die aufwendige Agrararbeit verrichtet werden und Bevölkerungsverluste aufgrund von Krankheiten und Hungersnöten nach Missernten konnten ausgeglichen werden. Wer, außer einer kleinen Herrschaftsschicht, profitierte also von solchen Stadtkulturen? Es verwundert daher nicht, dass viele Jäger und Sammler alles andere als in solchen Städten leben wollten und sich, wenn sie nicht zuvor gefangen genommen und zu Sklaven gemacht worden waren, aus dem Staub machten. Allmählich verbesserte sich über längere Zeiträume hinweg jedoch die Immunität der Stadtbevölkerungen gegenüber den Krankheitserregern und zusätzlich führte die getreidereiche und damit kohlenhydrathaltige Ernährung zu einer früheren Geschlechtsreife. Während die Jäger und Sammler durch langes Stillen und andere Empfängnisverhütungsmethoden die Geburtenrate begrenzt hatten, steigerten die Agrarvölker die Zahl der Nachkommen, da sie Unmengen an landwirtschaftlichen Arbeitskräften benötigten. So kam es im Laufe der Jahrtausende zu einem immer stärkeren Bevölkerungsanstieg mit einem damit verbundenen Expansionsdrang und zunehmender Landnahme und Abholzung der Wälder. Mit dem Agrarzeitalter waren also herrschende Eliten, die Zwangsarbeit, Sklaverei und teilweise sogar Kriege in die Welt gekommen – aber auch das Welt- und das Götterbild veränderten sich. Wegen der Bevölkerungszunahme wuchsen Stadtstaaten allmählich über die Grenzen ihrer Tragfähigkeit hinaus. Die Überbewirtschaftung der Böden führte zur Versalzung und die Abholzung von Wäldern und der hohe Wasserverbrauch für die Bewässerung veränderten in manchen Regionen das Klima mit Folgen wie Dürren und schweren Missernten. Dies musste unweigerlich zu Völkerwanderungen führen.

Vor etwa 6000 Jahren führten schließlich der hohe Bevölkerungsdruck und der Landbedarf aufgrund der Klimaverschlechterung dazu, dass sich die in der Region des kaspischen Meeres ansässigen indoeuropäischen Stämme auf die Suche nach neuem Land machten. Dabei drangen diese bewaffneten, nomadisierenden Hirtenstämme nach Europa, Indien und in zahlreiche weitere Regionen vor. Die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Ursula Seghezzi führt in ihrem lesenswerten Buch Macht Geschichte Sinn dazu aus:

»In Babylonien fallen die Hethiter ein und begründen die babylonischen Großreiche. Die Arier gelangen nach Indien und bauen dort ihre Herrschaft auf. Die Hyksos kommen nach Ägypten und begründen das ägyptische Reich. Die Skythen, Ulyrer und Phrygier gelangen nach Kleinasien. Die Philister bauen die erste Herrschaftskultur in Palästina auf. Die Thraker, Achäer und Dorer gelangen in den Balkan. Und die Italiker erobern die Apennin-Halbinsel, woraus später das römische Imperium hervorgeht.« 27 (S. →)

Seghezzi erläutert weiter, dass es bei diesen Hirtenkulturen zu einer zunehmenden Patriarchalisierung kam – die Grundzüge von Herrschaftskulturen verbunden mit der Nutzung einer technisch hochentwickelten Waffengewalt entwickelten sich. Hier beginnt auch die Zeit, mit der unsere moderne Geschichtsschreibung und ihre Großreiche und Imperien im Schulunterricht beginnt.

Während also in der Alt- und Jungsteinzeit die große Mutter- und Erdgöttin verehrt wurde, kommt es nun mit dem sich verbreitenden Patriarchat zu einer Umerzählung der Mythen.

Der Sohn, der vorher alles umfassenden Erdgöttin, mutiert nun in den patriarchalen Kulturen zum herrschenden und kriegerischen männlichen Schöpfergott. Ein gutes Beispiel hierfür ist die babylonische Kultur. Im babylonischen Schöpfungsgedicht Eunuma Elisch (ca. 1750 v. Chr.), das den ersten schriftlich fixierten patriarchalischen Schöpfungsmythos darstellt, erfahren wir davon, dass die Mutter-Göttin Tiamat durch ihren Sohn, den Schöpfergott Marduk, ermordet wird:

»Er schoß einen Pfeil ab, der ihr den Bauch durchbohrte, ihre Eingeweide zerriss, das Herz öffnete. Er überwand sie, nahm ihr das Leben, warf ihren Leichnam auf den Boden und erhob sich über ihm.« 28 (S. →)

Nach diesem Ur-Muttermord erschafft Marduk, wie der Mythos weiter berichtet, die Welt aus dem Leichnam der Muttergöttin. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie durch das Aufkommen der patriarchalen Kulturen die Entfremdung der Menschen von der Verbundenheit mit der Erde, die durch die Verehrung der Erdgöttin gekennzeichnet war, zunimmt. Die Religionswissenschaftlerin und Theologin Ursula Seghezzi zeigt in ihrem Werk auf, dass dieses Tötungsmotiv selbst im späteren Christentum noch zu finden ist: Das Motiv der Tötung der Mutter hat sich bis in die christliche Symbolik weiter überliefert und findet sich zum Beispiel im Bild von Georg, dem Drachentöter. Der Drache, wie auch die Schlange oder der Lindwurm, stehen für die verwandelnde Kraft der Ur-Mutter-Chaos-Göttin, also für das im zyklischen Weltbild stehende mütterliche Schöpfungsprinzip. Im patriarchalen Weltbild werden die Schlange, der Drache und der Lindwurm zur Personifikation des Weiblichen und des verführerisch Bösen. Im biblischen Schöpfungsmythos trägt Eva die Schuld, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, weil sie auf die Schlange hörte. 27 (S. →-99) Die expansiven patriarchalen Völker schrecken nicht davor zurück, die alten matriarchalen Kulturen zu überfallen und zu zerstören. So erfahren wir direkt aus der Bibel, wie die Israeliten um 1250 v. d. Z. das Land Kanaan verwüsten und den Kult um die matriarchale Göttin Kanaans bekämpften. Der zürnende und kriegerische Gott der Israeliten – Jahwe – kennt kein Erbarmen. Die Anweisung zur Eroberung und zum Umgang mit Feinden lautet im Alten Testament:

»Wenn Jahwe, dein Gott, sie in deine Gewalt gegeben hat, sollst du alles, was an Männern darin ist, mit dem Schwert töten, dagegen die Weiber und Kinder, das Vieh und alles, was sich in der Stadt befindet (…) genießen.« 27 (S. →) Fünftes Buch Mose 20,23

und weiter:

»Ihr sollt alle Kultstätten zerstören, an denen die Völker, deren Besitz ihr übernehmt, ihren Göttern gedient haben: auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem üppigen Baum. Ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Steinmale zerschlagen.« 27 (S. →) Fünftes Buch Mose 12,1-2

Für die europäischen Ureinwohner verliefen die Eroberungszüge etwas gemäßigter. Die Eroberungswellen kamen später an und in der ersten Eroberungswelle durch die Kelten blieb das erdnahe Weltbild zunächst weitgehend erhalten, da auch die Kelten selbst nur eine halbpatriarchale Kultur mit einer starken Naturspiritualität hatten.

Auch bei den Germanen und Alemannen waren naturbezogene Rituale und Feiern um das Rad des Jahreskreises und die animistische Verehrung von Naturgöttern und heiligen Stätten von großer Bedeutung. Bei diesen Stämmen wurden, ähnlich wie bei den Griechen und Römern, eine Vielzahl von Göttern verehrt. Diese polytheistischen Religionen waren daher auch mit der Erdspiritualität der europäischen Ureinwohner kompatibler. Die Göttinnen der Ureinwohner wurden von diesen Stämmen quasi in ihr Götter-Pantheon eingegliedert und die Verehrung der Erdgöttin wich einer Verehrung kriegerischer Götterpaare. 27 (S. →) Der kriegerische Hintergrund der indogermanischen Stämme spiegelte sich zunehmend im Götterhimmel wieder, wo die Asen – die indogermanischen Götter – gegen die Wanen – die Götter der europäischen Ureinwohner – kämpften und diese natürlich besiegten. 27 Dennoch blieb im europäischen Raum bis zur christlichen Missionierung weitgehend eine naturverbundene Spiritualität erhalten und die Menschen behielten die animistische Verehrung der Erde bei. Nichtsdestotrotz hatten die kriegerischen, männlichen Himmelsgötter im Götterpantheon die Macht inne. In den drei monotheistischen Religionen wurde die Göttlichkeit jedoch nur noch auf einen einzigen männlichen Schöpfergott, der im Himmel – also weit weg von der Erde – lebte, projiziert. In diesen Religionen gab es keine Erdgöttin oder Heiligkeit der Erde mehr. Die Erde war nur noch ein Produkt der Schöpfung des patriarchalen männlichen Gottes. Als das römische Imperium unter Kaiser Theodosius im Jahre 391 d. Z. das Christentum zur Staatsreligion erklärte, 27 wurde von nun an der Weg für die weltweite Ausbreitung eines sehr patriarchalischen Christentums bereitet. Der eine und wahre Gott des Christentums legitimierte die Macht und die weitere Expansion des römischen Reiches und später auch den Kolonialismus. Die Barbaren, die Heiden sollten missioniert werden und hierdurch sollte die Eroberung ihrer Ländereien und Kulturen gerechtfertigt werden. Strategisch bestand das Ziel der Missionierung zunächst darin, die herrschende Elite – nicht die niederen Schichten – zu bekehren. Als besonders schwierig erwies es sich, die ländliche Bevölkerung – die Heiden – zu missionieren. Dieser Prozess erstreckte sich über viele Jahrhunderte. Die christliche Mission verwendete dazu – wie Seghezzi beschreibt – zwei Hauptstrategien: 27