Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Galerna

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Spanisch

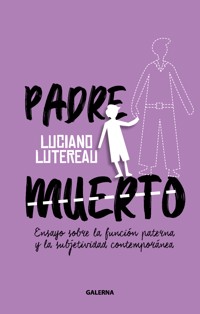

Este ensayo aborda la cuestión del padre desde el psicoanálisis, a partir de una lectura renovada de los cambios históricos, sociales y clínicos que afectan a la subjetividad contemporánea. El libro se organiza en dos secciones. La primera es un recorrido didáctico por los principios fundamentales del psicoanálisis, con especial atención a su vigencia y transformación en el siglo XXI. La segunda indaga sobre la idea de la muerte del padre a partir de la fantasía parricida y en otras dos dimensiones más: como símbolo de la caída del patriarcado y como indicio de la crisis actual de la función parental. Desde Freud hasta Kafka, pasando por Dostoievski, se examina cómo la desaparición del padre transforma las formas de filiación, la diferencia sexual entre hijos y la estructura misma del lazo social. Continuación natural de otros dos libros publicados en esta misma editorial — Matar la madre y Adolescencia sin fin—, Padre muerto pone en cuestión las coordenadas desde las cuales nos pensamos como hijos, como padres y como sujetos de un orden que ya no nos orienta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 95

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Padre muerto

Página de legales

Lutereau, Luciano

Padre muerto / Luciano Lutereau. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-631-6632-58-6

1. Psicología. I. Título.

CDD 150

©2025, Luciano Lutereau

©2025, RCP S.A.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Diseño de tapa e interior: Pablo Alarcón | Cerúleo

Imágen de tapas: adobe stock | la vector

Primera edición en formato digital

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto451

Índice de contenido

Portada

Portadilla

Legales

PREFACIO UN LIBRO QUE SON TRES

DIEZ PRINCIPIOS DEL PSICOANÁLISIS

PADRE MUERTO

Lista de páginas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Puntos de referencia

Portada

Portadilla

Legales

Tabla de contenidos

Comienzo de lectura

A Vero y los chicos

“Todas las personas mueren. No todas las personas han muerto. Muchas personas están vivas, aún no están muertas. Muchas personas que estaban vivas están muertas. No todas las personas están muertas. Todas las personas mueren”.

Gertrude Stein

Prefacio

Un libro que son tres

Este es un ensayo desglosado sobre la cuestión del padre. Padre muerto —el título— remite a la oración padre nuestro. Es un llamado y un modo de encomendarse.

El primer capítulo (“Diez principios del psicoanálisis”) es un desarrollo claro y didáctico de nociones del psicoanálisis y de cómo, en el despliegue del siglo, con los cambios de modos de vida y subjetividad, esta práctica requiere una correcta comprensión y revisión.

El segundo capítulo es una fundamentación sobre la idea de la muerte del padre, a partir de la fantasía parricida, que es una idea fundamental del psicoanálisis. El punto es que este capítulo también trabaja sobre el padre muerto en dos niveles más: caída del patriarcado y crisis de la función parental.

Asimismo, en este segundo capítulo se propone una relectura del ensayo freudiano “Dostoievski y el parricidio”, pero a través de Crimen y castigo, para situar dos cuestiones: hay una correlación entre la muerte del padre y la desprotección femenina —de ahí que se elabore también la diferencia entre ser hijo o hija de un padre— y la modificación de la filiación en nuestra sociedad.

Esto último se ejemplifica con el pasaje de Dostoievski a Kafka y la crisis del modelo de subjetividad del que nació el psicoanálisis: la neurosis. No es casual que los grandes manuales de diagnósticos actuales hayan borrado las dos categorías clínicas que más pensó Freud: la histeria y la paranoia.

Por esto mismo, el libro en su conjunto destaca el valor de la neurosis histérica y el sentido de su crisis, así como que la persecución sea el modo de lazo más difundido hoy. Que el padre nos oriente… o peor.

Para concluir, este libro es la continuación espontánea de otros dos libros publicados en esta misma editorial: Matar la madre y Adolescencia sin fin. Último en orden de aparición, pero quizá el primero en orden lógico: la disolución del tema parricida borra los límites del pasaje a la adultez y refrenda la captura en el goce materno.

DIEZ PRINCIPIOS DEL PSICOANÁLISIS

Hablar de los conceptos en psicoanálisis es fácil, más fácil que iluminar situaciones concretas que muestren su necesidad; sobre todo si no lo hacemos desde un punto de vista moral, que es algo que Sigmund Freud siempre evitó.

Las razones analíticas son más importantes. Por ejemplo, un problema a veces imperceptible que requiere una noción como la de abstinencia es la posibilidad de que el analista empuje en sus pacientes actos que este nunca realizaría en su vida. Son pocos los analistas que, además de practicar el psicoanálisis, son personas de acción y no me refiero a nada heroico; hablo más bien de que esta profesión se aviene mejor con personas inhibidas, temerosas de una voz pública, con una fuerte inclinación endogámica, etc. El psicoanálisis podría ser una profesión que permita actuar por procuración.

Recuerdo a una colega atada a un matrimonio infeliz y, como todas las personas en esa situación, dispuesta a justificar la felicidad de su matrimonio ante los ojos de los demás, que, curiosamente, solía hablar de cómo sus pacientes “por fin” se habían separado, aunque luego ellos sufrían de mil modos, tal vez como regodeo para la mirada de la analista. Podría pensarse un caso en que pase todo lo contrario. Por lo general, los analistas que imponen un heroísmo del deseo en los tratamientos son personas muy frustradas que esperan que otros hagan lo que ellos nunca harán. Se los reconoce por cómo moralizan sobre lo que es un análisis y lo que implica analizarse.

Para mí, un criterio para reconocer la capacidad de abstinencia de un analista consiste en que le guste mucho otra cosa, que no sea un militante del psicoanálisis. Quizá porque Freud privilegió el problema de la abstinencia en relación con el erotismo, hay otros aspectos del concepto que suelen quedar sin consideración, como el que acabo de mencionar y que, desde mi punto de vista, es importantísimo que todo analista piense, que tenga una posición al respecto, a través de revisarlo en su propio análisis (porque el pensamiento consciente no puede decirle nada sobre esto).

Que los analistas se disputen un ser en relación con su profesión, que puedan trabajar en el límite de sus capacidades, que poquísimos se jubilen (sin que esto se relacione con necesidades económicas), entre otras cuestiones, muestra que esta práctica se presta muy bien a una evasión vital.

Principio de placer

Podríamos pensar una clínica del “principio de placer”. Por ejemplo, un paciente cuenta algo y llora. Durante un tiempo el analista le extiende un pañuelo, quizá lo consuele o le diga algunas palabras de aliento. Sin embargo, ¿es esta la clínica del psicoanálisis? ¿No es esta última, mejor, la del “más allá” del principio del placer?

Dicho de otro modo, ¿no empieza el psicoanálisis cuando el analista advierte que llorar puede ser la condición por la que alguien cuenta algo, que encuentra en esas lágrimas, si no una autocomplacencia narcisista, al menos una mínima justificación de la palabra?

Hay personas que pueden llorar durante años, hasta que descubren (o alguien les hace notar) que no pueden decir sin llorar. Esto es solo un comienzo, todavía no implica haber dado ni un solo paso en el análisis. Sí quizás evita ese extravío actual que huye de la falta de formación refugiándose en la imagen de un analista bondadoso y tierno, humano.

Lo “humano” del analista, si no pasa por la castración, es una parodia de emociones ciertas; es el deseo del analista reducido a actuar de analista bueno. No es necesario aclarar este punto, porque casi toda la enseñanza de Jacques Lacan estuvo dedicada a ilustrar sobre este peligro.

¿Significa esto despreciar el llanto de un paciente? En absoluto, solo que no es lo mismo verlo desde el punto de vista del principio del placer o desde su “más allá”. Muchas veces se habla de “alojar al paciente”, atender a lo singular, etc. ¿Cómo entender esta idea sin hacer del análisis un almohadón mullido y confortable, en el que decir, de acuerdo con el principio del placer: “Tranquilo, todo pasará”?

Claro que “todo pasa”, no hace falta el psicoanálisis para que el psiquismo se oriente hacia la calma. Con tiempo, el dolor pasa. Salvo el del síntoma, que resiste, índice de lo que no se deja domar con descargas. Y, sin embargo, a veces es necesario decir que todo va a pasar, apuntar a la calma, pero siempre que no se olvide que existe eso que Freud llamó fuente independiente de displacer, ese más allá del principio del placer, que es el nombre real del sujeto.

Aquí podemos hablar de trauma, goce, repetición, masoquismo, cada uno lo llama como le queda mejor, pero olvidar esta orientación, creo, es lo que convierte el psicoanálisis en una psicoterapia sin consecuencias. Este es el principal riesgo el psicoanálisis “correcto” de hoy, su sumisión al principio del placer. El debate no es ideológico ni conceptual, sino por el modo de clínica en juego. A veces este debate quiere trasladarse hacia los modos de comunicación, el estilo, los géneros, pero este desvío me parece menor; por ejemplo, yo creo que una parte del psicoanálisis más interesante de este tiempo se escribe en formato de divulgación.

En un cuento de Gabriel Rolón que leí en cierta ocasión, encontré más clínica que en unos cuantos de esos supuestos “casos” presentados en esas jornadas interminables que todos conocemos. El punto no es el criterio literario, sino si la clínica se orienta por el principio del placer o su más allá. Todas las distinciones importantes, en última instancia, se reducen a esta diferencia.

¿Qué es la clínica?

Usamos mucho la palabra “clínica”, pero en sentido estricto la clínica es de un caso. Y no de un caso en su condición singular, sino de lo particular que lleva la reflexión sobre ese caso hacia una instancia que no es la de ejemplificar un concepto, sino situar su necesidad y tensión interna. Así la clínica se cuida de ser especulación vacía y prepara el basamento para el desarrollo de teoría.

Un caso: el de la mujer que sueña con su madre muerta, que no está muerta y le pregunta por su ropa. Se despierta angustiada. La ocasión del sueño es un episodio de la semana en que, por fin, resolvió donar los tapados que estaban en el placar de su madre. A la semana vuelve a contar un sueño, en el que está en un negocio en que hay un barandal con abrigos de su madre. Ella está desnuda. En ese momento piensa que en los sueños no suele ser común tener frío. Se da vuelta y la ropa ya no está, alguien se la robó; pero este no es un sueño de angustia.

Recuerda que su mamá le compró mucha ropa hasta la adolescencia, cuando tuvo que empezar a pedírselo. Dice que su mamá tenía mucha ropa y después de su muerte no sabían qué hacer. Tenía más ropa de la que usaba. Entonces la ropa era algo que su mamá tenía, usar es otra cosa. Se acuerda de la vez en que le pidió a su mamá una cartera para una fiesta y esta le dijo que no tenía. En el placar había varias carteras sin uso.

La madre tenía algo que no daba, ¿o no dárselo era la forma de tener de qué privarla? ¿Cómo se obtiene lo que no te dan? Aquí recuerda uno de los síntomas que más la fastidian: sentir que tiene que pedir permiso para todo; también piensa en el tiempo que pierde en comparaciones respecto de qué tienen otras personas, por lo general mujeres.