Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

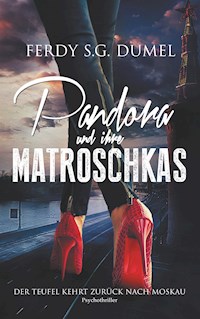

"Pandora und ihre Matroschkas" ist ein heißer Psycho-Thriller voller Intrigen. Er nimmt dich mit auf einen dunklen Weg in eine Welt, die wenige bereist haben, aber viele lieben werden. In Brooklyn (New York) muss Chris Brewer, ein ehemaliger Technischer Direktor mittleren Alters, sein Leben wieder in den Griff bekommen, als seine erwachsen werdende Tochter Lisa beschließt, ihm unter die Arme zu greifen. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Chaos nach der Tragödie des 11. September ist Lisa verwirrt und wütend auf ihren Vater. Doch das scheint sie nicht davon abzuhalten, ihm zu helfen, nach dem Tod ihrer Mutter online eine neue Frau zu finden- doch will sie wirklich helfen? Einige Monate später hat sich Chris´ Leben in ein russisches Roulette mit Moskauer Schönheiten und höchstem Wetteinsatz verwandelt, während Lisa, allein zuhause zurückgelassen, völlig andere Dämonen zu bekämpfen hat. Sie betrachtet ihre missliche Lage und beschließt, einen dunklen Weg einzuschlagen, von dem es kein Zurück gibt. 6000 Meilen entfernt fühlt sich Chris wie ein Fremder in einer fremden Stadt. In Moskau wartet der Betrug an jeder Ecke und die Wahrheit ist nicht billig zu haben. Weder Anastasia, die er besucht, noch der merkwürdige Amerikaner in der Lobby oder Dumsfeld, der exzentrische ältere Herr vor dem Hotel sind das, was sie zu sein vorgeben. Am hellichten Tag bricht die Katastrophe vor dem Kreml herein. Als Chris bereit ist, sich seinen dunkelsten Geheimnissen stellt, fragt er sich, ob er seine Tochter jemals wiedersehen wird. Für Liebhaber politischer Liebesgeschichten und höchster Spannung ebenso wie für Fans von unzuverlässigen Erzählern ist dieser Roman nur schwer aus der Hand zu legen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Schöne Frauen, hässliche Fehler, und bald wird die Hölle los sein.

Für Eva Angelina und in Memoriam für dich, Daddy.

Dank an Indira, Olga, Patricia und Coco. Außerdem möchte ich gern Stiny, Edwin, Chris und Waldemar danken. Zu guter Letzt:

Besonderen – nun ja – Dank an George, Paul und Donald, die mich inspiriert haben, dieses Werk zu erschaffen.

Erste Ausgabe 2018

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form reproduziert werden, weder in Druckform, Fotokopie, PDF, Mikrofilm, Aufnahme oder jeder anderen Art und Weise, ohne schriftliche Erlaubnis von: RAGE Marketing Media, Amsterdam.

www.pandoras-matryoshkas.com

„Jeder sieht, was du zu sein scheinst, wenige erfahren, was du wirklich bist.”

Niccolò Machiavelli

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel Eins

Kapitel Zwei

Kapitel Drei

Kapitel Vier

Kapitel Fünf

Kapitel Sechs

Kapitel Sieben

Kapitel Acht

Kapitel Neun

Kapitel Zehn

Kapitel Elf

Kapitel Zwölf

Kapitel Dreizehn

Kapitel Vierzehn

Kapitel Fünfzehn

Kapitel Sechzehn

Kapitel Siebzehn

Kapitel Achtzehn

Kapitel Neunzehn

Kapitel Zwanzig

Kapitel Einundzwanzig

Kapitel Zweiundzwanzig

Kapitel Dreiundzwanzig

Kapitel Vierundzwanzig

Kapitel Fünfundzwanzig

Kapitel Sechsundzwanzig

Kapitel Siebenundzwanzig

Kapitel Achtundzwanzig

Kapitel Neunundzwanzig

Kapitel Dreissig

Kapitel Einunddreissig

Kapitel Zweiunddreissig

Kapitel Dreiunddreissig

Kapitel Vierunddreissig

Prolog

„Heute vor zwei Jahren wurde meine Unschuld gestohlen“, verkündete sie. Es war spät an einem drückend heißen Nachmittag, als sie in unserer Redaktion anrief. In dem Moment, als ich ihre rauchige Stimme hörte, war ich Feuer und Flamme. Es wurde sofort deutlich, dass ihre Geschichte weit fesselnder war als der obligatorische Artikel zu Verkehrstoten in New York City, an welchem ich gerade arbeitete. Sie erzählte, was mit ihrer Mutter passiert war, und ich konnte nicht glauben, was sie sagte. Obwohl ich schon jahrzehntelang in der Redaktionsleitung der Zeitung arbeitete, hatte ich so etwas noch nie gehört.

Sie schmückte es noch ein wenig aus, als sie anfing, über ihren Vater zu sprechen. Zuerst beschwerte sie sich über das, was er getan hatte, oder eigentlich darüber, was er nicht getan hatte. Doch als sie anfing, von ihrem Auto und seiner Reise ins Ausland zu einer okkulten Versammlung zu erzählen, kam sie mir ziemlich verwirrt vor. Sie sprach von Betrug und Täuschung, doch ich hatte das Gefühl, dass sie etwas verbergen wollte, also schlug ich vor, mich mit ihr zu treffen.

Lisa sah genauso aus, wie ich sie mir am Telefon vorgestellt hatte: blondes Haar, blaue Augen und schöne, gerade Zähne. Sie musste wirklich ein typisch amerikanisches Mädchen gewesen sein, nicht unverhohlen sexuell, aber dennoch begehrenswert. Ein wenig von den Hamptons und ein Spritzer Ralph Lauren. Das Einzige, das nicht passte, waren die abgetragenen Stilettos, die sie trug. Als ich mein Aufnahmegerät einschaltete und ihr meine erste Frage stellte, stand sie auf und ging hinaus, um zu rauchen. Letztendlich tat sie das bei jeder zweiten oder dritten Frage.

Das Interview dauerte länger als gewöhnlich, was mir überhaupt nichts ausmachte, insbesondere als sie anfing, mir vom plötzlichen Verschwinden ihres Vaters zu erzählen. Seit dem grauenvollen Mord an Sharon Tate vor einem halben Jahrhundert, hatte ich von keiner grausigeren Familientragödie gehört. Endlich würde ich es auf die Titelseite schaffen.

Nachdem sie ihre Geschichte erzählt hatte, sah sie mich mit leeren Augen an und fragte mich, ob ich wisse, wie es sich anfühlt, genommen zu werden.

„Nein, nichts dergleichen“, erwiderte ich. Dies war das erste Mal während unseres vierstündigen Interviews, dass ich nicht genau verstand, was sie meinte. Mit erhobener Hand winkte sie den Kellner herbei. Der Ärmel ihres Pullovers rutschte zu ihrem Ellbogen hinunter und ich bemerkte drei rote, leicht erhabene, kreisförmige Narben auf der Innenseite ihres linken Arms.

„Wissen Sie“, sagte sie, „es gibt Dinge auf dieser Welt, die wir uns nicht einmal vorstellen können.“

EINS

Mit Bedacht setze ich meinen Fuß mitten auf den Gehweg, nur einen Schritt hinter dieser stolzierenden Blondine, einem unschuldig aussehenden jungen Mädchen mit gebleichtem Pferdeschwanz. Mit meinen Stilettoabsätzen aus der Fifth Avenue bin ich gut einen anderthalben Kopf größer als sie. Nein, besonders sexy ist das nicht gerade. Nachdem ich diese Stöckelschuhe geschenkt bekommen hatte, brauchte ich ziemlich lange, um mich daran zu gewöhnen – jeder kostete so um die fünfhundert Dollar – sie nerven immer noch. „Die sind für dich, Lisa“, sagte er mit diesem typisch geheimnisvollen Lächeln, als er mir das Paket überreichte.

Normalerweise trage ich flache Schuhe oder Sandalen: etwas Zuverlässiges halt. Meine Mutter meinte immer, mit Stöckelschuhen sehe ich zu groß aus. Als ich zum ersten Mal mit Paul ausging, fühlte ich mich wie ein kleines Mädchen, das heimlich in die Schuhe seiner Mutter geschlüpft ist. Immer, wenn ich ihn darauf anspreche, meint er: „Mach dir keine Sorgen, deine Beine sehen darin wirklich toll aus.“ Wenigstens geizt Paul nicht mit Komplimenten.

Auf der Seventh Avenue habe ich das Gefühl, dass mich die jungen Banker und die alternden Männer aus der Werbebranche in ihren betont lässigen Anzügen anzüglich angrinsen. Teure Schuhe, wunderschöne Beine – wow! Da… ein Loch im Gehweg! Reflexartig ändere ich meinen Schritt.

Ein unaufmerksamer Moment hätte mich fast einen meiner luxuriösen Absätze gekostet. Aber glücklicherweise... Puh, bloß das nicht, nicht jetzt.

So komisch sich das vielleicht anhören mag, irgendetwas hält mich davon ab, zu meinem Vater zu fahren, als wüsste ich unbewusst, dass jemand, dem ich nicht begegnen möchte, unterwegs ist. Schon immer liebte ich es zu fahren, aber die Dinge können sich ändern, plötzlich seltsam erscheinen oder einfach schlecht werden. Da muss man nur mal einen Blick in meinen Kühlschrank werfen – könnte ich selbst auch mal wieder tun.

Ich schaue nach oben und sehe ein Stück blauen Himmel; die Silhouette dieser Stadt bietet auf seltsame Weise Schutz. Nicht einmal Gott kann mich sehen. Abgesehen von Gott, nehmen mich auch die Passanten nicht wahr, ein Vorteil von New York City. Die Leute sehen mich zwar an, aber sie bemerken mich nicht. Ich, Lisa Brewer, Femme Fatale in Stilettoabsätzen, bin unsichtbar. Natürlich nicht wirklich, aber niemand kann meine Scham sehen, weil es ihnen egal ist. Ich könnte sogar eine gefährliche Geschlechtskrankheit haben, wie jeder von diesen Leuten, die sich so gelassen durch die Straßen bewegen. Vielleicht hat sogar die kleine Schlampe vor mir eine. Wer weiß?

Mit absoluter Präzision setze ich meinen Fuß mitten auf den Gehweg, genau hinter die festen Absätze des Mädchens. Mit über eins achtzig gehe ich hinter ihr her wie eine vergrößerte Ausgabe ihrer selbst. Mache ich das mit Absicht?

Manches passiert ganz zufällig, Gläubige würden beteuern, es sei Gottes Wille, und Wissenschaftler würden versuchen, alles mit ihrer Quantenmechanik zu erklären. Für mich ist es nur Zufall, etwas, das man nicht erklären kann. Reine Willkür.

Als ich meinem Vater erzählte, wie ich zu diesen Schuhen gekommen bin, endete unser wöchentliches Treffen in einem fürchterlichen Krach. Früher war er mein Held, der ideale Vater, den ich vergötterte, mein Fels in der Brandung, wenn ich nicht mehr weiter wusste, ein reiner Familienmensch, nun ist er nur noch ein Mann ohne Frau. Wir standen uns sehr nahe, in letzter Zeit ist unsere Beziehung jedoch zu einem bedeutungslosen Kontakt zwischen zwei Bekannten verkommen. Das letzte Mal schrie er mich an: „Raus aus meinem Haus!“ Nur wegen einem Paar Schuhe.

Ich habe einiges auf die harte Tour gelernt und dabei entdeckt, dass mir meine eigene Gesellschaft die liebste ist. Trotzdem brauche ich manchmal dringend jemanden. Also warum habe ich dann diese exquisiten Folterwergzeuge an meinen Füßen? Ich bin normalerweise nicht nachtragend, aber diese Bemerkung über meinen Freund hat dann doch das Fass zum Überlaufen gebracht. Allein bei dem Gedanken daran kommt es mir wieder hoch.

Ich blicke noch mal hinauf zu diesem Stückchen Himmel. Ich finde die Stadt erdrückend. Die Leichtigkeit, die mich an Sommerabenden immer erfüllte, hat sich aufgelöst. Eine graue Staubschicht hat sich auf meine Gedanken gelegt. Menschen, die Überbleibsel des Unglücks in den Händen halten, eine Gruppe kichernder Schulmädchen, dahinter bemerke ich eine Backpackerin mit glanzlosen roten Locken. Der Rock weht ihr um die Beine. Ich verschwende keinen Gedanken daran, ob ihr Rock ebenso kurz ist wie mein gelbes Sommerkleid, das kaum meinen Hintern bedeckt. Warum sollte ich auch? Es ist ihre Unschuld, die mich bewegt.

Ein Gedanke an Helen, meine Mutter, schießt mir durch den Kopf. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir auf unserem Trip nach Tampa auf halbem Wege tanken mussten. „Soll ich das machen?“, fragte mein Vater, als wir an der Tankstelle anhielten. Sie stand schon laut lachend neben dem Auto. „Danke, Chris“, antwortete sie, „aber vergiss nicht, ich bin Texanerin. No problemo! Ich mag Benzingeruch.“ Darüber lachte er sich kaputt. Damals konnte er das noch. Ich lachte auch, obwohl ich es gar nicht richtig verstanden habe.

Ich habe das Gefühl, er wird nicht mehr lange lachen – sofern er nicht ohnehin schon damit aufgehört hat. Der vor mir wippende Pferdeschwanz versucht, mir zu entkommen, und setzt anscheinend zum Endspurt an. Na ja, macht nichts, der Weg zu meinem Vater zwingt mich sowieso dazu, hier links abzubiegen.

Kurz noch etwas zu Helen. Für gewöhnlich wusste sie ihren Willen durchzusetzen, sogar, wenn sie im Unrecht war. Mittlerweile macht mir das nichts mehr aus, aber dass er sie tanken ließ, stört mich immer noch, darauf komme ich aber noch einmal zurück. Ich habe mich so bemüht, all das zu relativieren, kann es aber trotzdem nicht vergessen. Für mich ist es nach wie vor die Spitze des Eisbergs, ich versuche, ihn zu erklimmen, rutsche aber immer wieder ab.

Ich weiß gar nicht, wie ich erklären soll, was passiert ist. War es eine schreckliche Ironie des Schicksals? Oder vielleicht ein spektakuläres Zusammentreffen von Umständen?

Nein, nein, weder das eine noch das andere. Es würde ja ohnehin nichts ändern. Aber eines weiß ich: Für mich ist es ein brutaler Raub der Unschuld. Meiner Unschuld.

Anders kann man es nicht ausdrücken.

In der First Street, zehn Minuten von seinem Penthouse entfernt, entdecke ich neben dem Müll einen nagelneuen Fernseher auf dem Gehweg, fast gegenüber von Carlis Friseursalon. Scheint ganz so, als wäre ich die Erste. Ich gehe etwas schneller. Normalerweise wühle ich nicht im Müll herum, ich finde es aber dennoch unglaublich, dass jemand einen teuren Ambilight wegwirft. Ich hingegen sitze jeden Abend mit meinem vorsintflutlichen Gerät in meinem kleinen muffigen Zimmer. Da bewegt sich nichts mehr, immerzu weißes Rauschen.

Ein paar Meter noch und dann... Hab dich!

Während ich mich mit einer Hand auf dem Fernseher abstütze, inspiziere ich die Hinterseite, so, wie man ein gebrauchtes Auto vor dem Kauf überprüft. Wenigstens wurde der Stecker nicht abgeschnitten. Mein Sommermantel öffnet sich, ich fühle, wie der Saum meines Kleides nach oben rutscht, aber ich konzentriere mich nur noch auf den Apparat. Die Tatsache, dass jemand einen einwandfreien Fernseher wegwirft, ärgert mich. Verrät das etwas über mich? Mit Sicherheit. Man wirft einfach keine wertvollen Sachen weg, so wurde ich erzogen und deshalb bin ich auch dabei, dieses Gerät zu umkreisen. Es überrascht mich, dass ich außen keinerlei Schäden feststellen kann. Nicht einen Kratzer. Das sagt jedoch nichts über das Innenleben aus. Was verstehe ich schon von Fernsehern? Mein Vater ist der Techniker, nicht ich. Ich überlege, wie ich ihn ganz allein nach Hause schaffen kann.

Ich beuge mich noch etwas weiter über das Gerät, die Haare hängen mir ins Gesicht. Mit der freien Hand streiche ich sie mir hinters Ohr. Das Gefühl, beobachtet zu werden, beschleicht mich. Hey, was?! Mit dem rechten Auge schiele ich durch meine blonden Locken unter meinem Arm hindurch.

Ungefähr vier Meter hinter mir steht so ein Typ und starrt mich ganz ungeniert an, besser gesagt: Er glotzt auf meinen Hintern.

Widerlich. Die Vorstellung aller möglichen Szenarien trifft mich wie ein Blitz, der aber nichts als ein tiefes Loch im Gehweg unter meinen glänzenden Stöckelschuhen hinterlässt. Ich richte mich auf und gehe weiter, ohne mich auch nur einmal umzudrehen. Einen Schlag ins Gesicht kann er haben, dieser Perversling!

Das muss natürlich wieder mir passieren, sage ich mir, als ich nach einer Weile die Straße überquere. Und dann behauptet mein Vater auch noch, es habe etwas mit meinem Alter zu tun. Wie kommt er bloß auf diese Idee? Es muss wohl sein Alter sein. Immerhin bin ich einundzwanzig und studiere im zweiten Jahr Psychologie und Massenkommunikation an der NYU. Tatsächlich fühle ich mich viel älter, aber das sieht man nicht. Glücklicherweise.

Ach, macht nichts. Denk nicht mehr dran: Schalte um! Der Fernseher, dieser Typ. So einfach ist das, wozu hat man denn eine Fernbedienung? Das Bild, der Gedanke: alles weg.

Sieh an, da ist Carli. Ich hab sie nie anders als mit kurzen, gebleichten Haaren gesehen. Als mein Vater einmal nachts durch den Parkeingang nach Hause ging, rauchte sie vor ihrem Salon. Er zögerte, blieb schließlich stehen. Er meinte, sie solle es wissen. Natürlich. Sie war ja immerhin Helens Friseuse. „C-Chris”, stotterte sie, „ist es nicht schrecklich, schrecklich.“

Ich grüße im Vorbeigehen. Kurz zögere ich, da ich schon seit fast einem Jahr nicht mehr in ihrem Salon war. Ach komm schon, sie war ja doch fünf oder sechs Jahre lang auch deine Friseuse. Also bleibe ich stehen.

„Hallo Lisa, wie geht’s denn so?“, fragt sie. Sie redet weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. „Weißt du, hin und wieder sehe ich immer noch diese schrecklichen Bilder vor mir. Ich wette, die verfolgen dich auch noch.“

Was soll ich darauf bloß antworten? „Da liegst du falsch“, entgegne ich kalt. Ich erzähle ihr, wie es mir geht, und überlege, ob sie sich auch so nutzlos fühlen würde wie ich. Die Wut, die Scham, die verlorene Unschuld... und würde sie sich auch unsichtbar fühlen?

Bevor ich ausreden kann, schreit sie: „Was?“ So kenne ich sie gar nicht. Wenn sie mir die Haare gemacht hat, führten wir immer diese belanglosen Mädchengespräche. „Um Gottes Willen! H-Helen... Wie? Nein!“ Ihr Mund steht weit offen. „Aber dein Vater hat das gar nicht erwähnt, ich dachte...”, stottert sie.

Also hat Chris ihr eine andere Version erzählt. Oder hat sie es einfach nur nicht richtig verstanden?

Carli tritt einen Schritt zurück und zieht ein letztes Mal an ihrer Marlboro Light, bevor sie sie austritt. Dann sieht sie mich missbilligend an und sagt ganz entschieden: „Na, das ist ja wirklich der Hammer, Lisa!“

„Der Hammer?“ Ich bin beleidigt. „Ach, wirklich?”

„Na ja, ich wollte sagen... na, du weißt schon...“ Sie beendet ihren Satz nicht und mir wird klar, dass sie mehr mit sich selbst spricht als mit mir: „Nur ein Flugzeug durch mein Fenster könnte schlimmer sein.“

In meinem Inneren bricht etwas zusammen. Glücklicherweise kommen gerade ein paar Kunden, sonst wären ihr wohl meine Fünfhundert-Dollar-Stilettos um die Ohren geflogen. So bin ich halt. Ich gehe schnell weiter, doch nun schwirrt mir dieser eine Gedanke im Kopf herum.

Warum sind wir am Ende nur immer die Betrogenen?

ZWEI

Mit meiner Schlüsselkarte öffne ich die Tür zum Haus meiner Eltern in Brooklyn. Ich muss nicht klingeln, er weiß, dass ich es bin – wer sollte es auch sonst sein? Ich bin die Einzige, die meinen armen Vater überhaupt noch besucht. Er lebt wie ein Mönch, igelt sich ein und sieht kaum noch jemanden. Wenn es Abend wird, fällt ihm die Decke auf den Kopf, dann muss er einfach raus.

Normalerweise klingle ich, damit er nicht erschrickt, wenn ich plötzlich vor ihm stehe, diesmal lasse ich jedoch meine Hand ein bisschen länger auf dem Türriegel als gewöhnlich. Leise öffne ich die Tür and schließe sie vorsichtig hinter mir; keine der Sicherheitsvorrichtungen, die er installiert hat, kann ihm in diesem Moment helfen. Glücklicherweise wurde das Geräusch der sich schließenden Tür von Musik verschluckt, alles wird von seiner verdammten Musik ausgeblendet. Kaum habe ich einen Fuß über die Schwelle gesetzt, da hallt und schmettert auch schon das leere Pathos einer Opernsängerin über den Flur.

Das wäre der perfekte Zeitpunkt, um meine tödlich spitzen Absätze auf seinen Parkettboden loszulassen. Er spielt schließlich nicht bei jedem Besuch diese Madame Butterfly-CD.

Das hohe C in einer der Arien sorgt für geeignete Tarnung. E questo? E questo? Che tua madre dovrà.

Ausnahmsweise ziehe ich nicht gleich meine Schuhe aus.

„Na komm schon, worauf wartest du noch?”, sage ich mir. Vorsichtig, aber bestimmt, setze ich einen Absatz auf den Boden.

Wie ein Attentäter zähle ich meine Schritte, drei, vier... Er soll nicht wissen, dass ich hier bin – bis ich vor ihm stehe, ihm direkt gegenüberstehe. Keine Sekunde vorher. Kühn bewege ich mich weiter.

Rechter Fuß, linker Fuß.

Ich blicke hinter mich – wenn man weiß, wo man nach Fußspuren suchen muss, sehen sie aus wie Einschusslöcher.

Beim sechsten Schritt überlege ich mir, was passieren würde, wenn die Diva in ein diminuendo verhallt. Man stelle sich nur vor... Man stelle sich vor, er stecke seinen Kopf zur Küchentür heraus: Dieser Ort würde zusammenschrumpfen, zu klein für uns beide.

Mit solchen Gedanken zieht sich der Weg zur Garderobe im Flur endlos hin, doch nun gibt es kein Zurück mehr. E questo? E questo?, ertönt es erneut. Was für ein jaulendes Gesülze. Ich hasse Oper!

In dem Moment setzt mein rechter Absatz besonders hart auf.

Nichts passiert. Meine Vermutung bleibt eine Vermutung, genau, wie eine Meinung nur eine Meinung ist. Nur harte Fakten können etwas verändern, können die Realität beeinflussen.

Ich meine, es liegt nun an ihm.

Doch, er ist an allem Schuld. Aber kann ich ihm wirklich eine einzige engstirnige Bemerkung drei Wochen lang nachtragen? Sicher, hätte er nie mit meinem Freund angefangen, dann...

Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheit am Telefon ausführlich besprochen und entschieden, die Sache ruhen zu lassen. Genau das habe ich auch vor. Ich bin schließlich eine erwachsene Frau, genau wie meine Mutter.

Sie war neunzehn, als sie in diese Stadt kam, um Kunstgeschichte zu studieren. Von dem Machogehabe, das ihr Zuhause in Austin, Texas, dominierte, hatte sie mehr als genug. Zwei ihrer Brüder schliefen sogar mit ihren Flinten unterm Bett. Meinen Vater lernte sie bei einem Konzert der Talking Heads im CBGB kennen. Während die Band spielte, versuchte Chris, das kampfartige, straußenähnliche Flügelschlagen des Sängers nachzuahmen, also das kann ich mir wirklich nur schwer ausmalen. Aber die DVD liegt sicherlich noch irgendwo im Haus herum.

Bei diesem Konzert verlor sich Helen völlig in der Musik. Als er nach dem Konzert nach Hause wollte, hielt sie ihn einfach an einem Knopf seiner gebrauchten Jacke zurück. „Du bleibst hier“, ordnete sie an und wurde nicht einmal rot dabei. Schon in diesem Moment wussten beide genau, dass es nicht bei einem Kuss bleiben würde.

Acht Monate später aßen sie zusammen Eis auf Coney Island. Er schleckte das Pistazien-Eis von ihren Fingern und legte dabei die andere Hand vorsichtig auf ihren Bauch, in dem sich etwas regte. Ihr kam der Name Elisabeth in den Sinn, der Name ihrer Großmutter. Das „Kind ihrer Liebe” wurde geboren, als Chris in seinem letzten Jahr an der Penn State war.

Bei genauerem Hinsehen bin ich wirklich die Tochter meiner Mutter, lief sie nicht immer über den Parkettboden, ohne auch nur einen Kratzer oder eine Spur zu hinterlassen? Wir – und damit meine ich meinen ganz normalen Vater und mich – streiten uns zwar ab und zu, aber wir wissen auch, dass es so sein muss, schon, weil wir uns so ähnlich sind. Wir sind beide gesellig, ehrlich und eigensinnig. Vielleicht habe ich ihn deshalb auch drei Wochen lang nicht besucht. Ich hatte sogar damit gedroht, nie wieder zu kommen und beim Gehen die Haustür hinter mir zugeknallt.

Diesmal ist es anders, ganz anders. Wohlüberlegt setze ich meine Schritte. Acht, neun.

Diesen Flur kenne ich natürlich so gut, dass ich ein Stillleben davon zeichnen könnte, aber keiner dieser Beistelltische, jeder mit einer Tischleuchte im italienischen Stil, erscheint mir in diesem Moment sehr einladend. Das Einzige, was mich weitergehen lässt, ist die Tatsache, dass Paul mich süß findet. Was immer ich auch tue, irgendwie mache ich es doch auch für ihn. Ob mein Vater nun schuld ist oder nicht, ist zweitrangig, ich muss nur sehr vorsichtig sein. Unter keinen Umständen darf er mich hören.

Noch zwei Schritte.

Die Muskeln in meinem linken Bein verkrampfen sich. Ich kann es in meinen Zehen spüren. In Helens Pumps war das nie so. Dann, in dem Moment, als mein Absatz erneut auf dem Boden auftrifft, läuft alles schief: Die Stimme der Diva senkt sich um mehrere Dezibel.

Klack!

Ich erstarre vor Schreck. Das hätte man sogar bei den Nachbarn hören können. Oder doch nicht? Mein Herz schlägt so heftig, dass ich eine Pause einlegen muss. Ich stehe da wie angewurzelt, wie ein kleines Mädchen in den Stöckelschuhen ihrer Mutter. Hat er mich gehört?

Ich weiß nicht, wie lange ich im Flur stehe und warte.

Und wieder muss ich an meine Mutter denken. „Lisaaa, was machst du da!“, hörte ich sie aus dem Nebenzimmer rufen. „Was fällt dir ein, junge Dame? Diese Schuhe haben ein Vermögen gekostet!“, tadelte sie mich damals. Da ich mir vor Angst in die Hosen gemacht habe, brach ich in jämmerliche Tränen aus. Ich ließ den Kopf hängen und wünschte, der Boden würde sich vor mir auftun.

Nun weine ich innerlich, fast jeden Tag.

Als ich mir sicher bin, dass nun nichts mehr aus der Küche kommen würde, atme ich vor Erleichterung tief auf. Tief, sehr tief. Dieses schiere Vergnügen, das mir dieser kleine Racheakt beschert, erfüllt mich erneut und ich werfe meine Sommerjacke schwungvoll über den Kleiderständer. Dann kicke ich die Manolos, einen nach dem anderen, in hohem Bogen von meinen Füßen.

Mein linker Schuh landet mit einem dumpfen Schlag auf einem Paar seiner Halbschuhe. In dem Moment wird mir bewusst, dass ihre Schuhe fehlen. Als mein rechter Schuh sachte auf einem seiner makellosen weißen Sportschuhe aufkommt, weiß ich, dass er ihre Schuhe nach meinem letzten Besuch weggegeben haben muss. Die Bettye Mullers für Abende außer Haus, diese dezenten Pumps für ihre Arbeit, die flachen Michel Kors fürs Museum oder die schicken Stilettos für elegante Anlässe, nirgendwo im Haus wären sie zu finden. Es hat gar keinen Zweck, danach zu suchen oder sich auch nur darüber aufzuregen. Er ist für mich wie ein offenes Buch.

Er hat einmal hart daran gearbeitet, alles zusammenzuhalten. In den ersten Jahren ihrer Ehe hat er jeden Sonntagmorgen die „Über Männer“-Kolumne in der New York Times gelesen. Das zügelte seine Ambitionen. Wie viele junge Paare in New York, lebten sich meine Eltern nicht unbedingt auseinander, sie verfielen auch nicht in eine Art Brewer-gegen-Brewer-Komplex, das heißt, sie machten sich das Leben nicht gegenseitig zur Hölle. Das Geld, das sie mit ihren Aufträgen verdiente, stellte beide finanziell ungefähr auf die gleiche Stufe.

Da sie aber nicht mehr da ist, geht es für ihn nur noch um das Eine: vorbei ist vorbei. In dieser Hinsicht hat er sich verändert. Früher lebte mein Vater, er lebte den amerikanischen Traum. Vater, Ehemann, erfolgreicher Geschäftsmann mit einer ziemlich intelligenten Frau und Tochter – wenn ich das mal so sagen darf. Wie ein echter Hedonist genoss er sein Leben in vollen Zügen, und hätte man ihn damals gefragt, hätte er geantwortet, das sei nur möglich, wenn man alles zusammen durchlebt: die Höhen und die Tiefen.

Ich lasse mich von der halbleeren Garderobe noch etwas länger in ihren Bann ziehen; habe ich zwischen meinem zwölften und neunzehnten Lebensjahr nicht einmal selbst hier gewohnt?

Nach ihrem Studium begannen sie ihr Erwerbsleben in der Stadt. Ihre Karrieren kamen aber erst nach dem Florida-Urlaub richtig ins Rollen und von da an wollten sie dann nicht mehr weg. Sie kauften die zwei oberen Etagen in einem eleganten Stadthaus, die Helen vollständig nach dem aktuellen Zeitgeist renovierte, später tauschten wir dieses 2-Zimmer-Apartment in Greenwich gegen sieben Zimmer mit einer riesigen Küche, zwei luxuriösen Badezimmern und einem begehbaren Kleiderschrank im Flur.

Als ich mit diesen Erinnerungen durch bin, schließe ich die Garderobentür hinter mir und schleiche barfuß den Flur entlang.

Bis zur Küche ist der Flur zwölf Meter lang. Alle Türen sind geschlossen – die Tür zu meinem alten Zimmer, die zu ihrem Arbeitszimmer, seinem Büro, er hält aber auch die Türen zu den beiden Gästezimmern sorgfältig verschlossen, als würde sich dahinter eine wertvolle Privat-Kunstsammlung verbergen. Neulich meinte er, er sei nur ein einziges Mal wieder in ihrem Zimmer gewesen, weil er wegen der Versicherung nach ihrem Ausweis suchen musste. In der obersten Schublade ihres Schreibtisches lag Anna Karenina, ihr Lieblingsbuch. Er schlug es auf. Der erste Satz, „Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich“, von einem Russen geschrieben, wohlgemerkt.

Kurz bevor ich die Küche erreiche, straffe ich meine Schultern, zaubere ein Grinsen in mein Gesicht und betrete mit einem strahlenden Lächeln das Zimmer.

Mein Vater sitzt am Küchentisch und blättert in einer Autozeitschrift, das hat er schon länger nicht mehr getan. Sogar die Tageszeitung verschwand vor Monaten. Mit bittersüßem Blick schaut er von der Zeitschrift auf.

Geschafft – geht mir durch den Kopf. Wird mein Lächeln etwa noch breiter? Ich hoffe, dass er es nicht bemerkt.

Müde erhebt er sich und kommt mir mit ausgestreckten Armen entgegen. In diesem speziellen Licht, mit dem die strahlend grüne Welt von Prospect Park durch die Fenster über der Arbeitsfläche hereinströmt, beißt sich sein schlabbriges hellblaues Polo-Shirt mit dem akkuraten Interieur der Küche. Die Arbeitsplatte besteht aus kühlem italienischen Marmor, die eingebauten deutschen Markengeräte sind aus Edelstahl. Der Tisch aus Nussholz mit seinen dazugehörigen Designer-Stühlen, Töpfe und Pfannen und all das Zeug – ich könnte nicht mal sagen, ob das wirklich alles zu einer modernen Kücheneinrichtung gehört. Dennoch, seltsamerweise fühlt es sich ganz anders an, als ob das Zuhause meiner Kindheit seine Seele verloren hätte.

„Hey! Moment mal!“, sage ich, bevor er mich in die Arme nehmen kann. „Zuerst die Kerzen! Das weißt du doch!“

Aus meiner verschlissenen Handtasche hole ich eine Streichholzschachtel, zünde ein Streichholz an und halte es an die drei Kerzen im Kerzenhalter von einem lokalen Künstler. Zwei, für Chris und mich, und noch eine für Helen.

Die Dochte flammen auf.

Verärgert und verwirrt starre ich in die drei kleinen Flammen. Undeutlich dringt an mein Ohr: „Verbrenn dir nicht die Finger.“

Die Kerzen sind ein Zeichen für einen unüberwindbaren Abgrund der Scham. Ich verehre meine Mutter, doch genauso verachte ich sie. Der Erfolg mit ihren Aufträgen hatte für sie höchste Priorität. Wenn ich sie um etwas Zeit für mich bat, meinte sie, dass sie es unter keinen Umständen vor dem Elften einrichten könne. Mein Gott, wie wir uns, er und ich, auf diesen Tag freuten.

„Was hast du gesagt?“, frage ich, als ich mich, noch etwas verwirrt, wieder gefangen habe.

„Schön, dass du wiedergekommen bist“, antwortet er mit diesem typischen Unterton: väterlich, etwas verletzt. Er verbessert sich und sagt: „Ich freue mich, dich zu sehen, mein Schatz.“

„Sicher“, antworte ich leichtfertig. Aber er wirkt doch aufrichtig auf mich. Ich sehe ihm direkt in die Augen, ohne meine Gedanken zu offenbaren. Die Kerzen verändern den kühlen Dekor der geräumigen Küche nicht ein bisschen, die Linien um seine Mundwinkel wirken jedoch etwas weicher. Er macht keinen annähernd so schwermütigen Eindruck wie während unserer Funkstille. Ich gebe ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und streife dabei seinen Dreitagebart. Das ist es aber nicht, was mich stört, mich stört, dass er die Kerzen nicht angezündet hat.

„Dad, du könntest dich hin und wieder mal rasieren“, sage ich gehässiger als tatsächlich beabsichtigt. Nach ihr bin ich nun der Hausdrache.

Das lässt ihn kalt, so kalt wie Sibirien. Obwohl es mich ärgert, mischt er sich ständig gedankenlos in Dinge ein, die ihn nichts angehen.

Ich belasse es dabei und setze mich an den schlicht gedeckten Tisch. Den könnte ich mit verbundenen Augen beschreiben, die zwei exotischen Platzdeckchen und die gewebten Servietten, die neben den Serviettenringen liegen. Ein einfaches Lotusblumen-Muster in Erdtönen. Es ist also nicht schwierig zu erraten, was es diesmal gibt.

„Hast du keinen Hunger?“, frage ich, wie das kleine Mädchen, das stets ihren Willen bei ihm bekam. Demonstrativ strecke ich meine langen Beine unter dem Tisch aus.

Er wendet sich von mir ab und greift stumm nach der Bestellung vom Thai-Restaurant. Auf der Arbeitsfläche löffelt er Koeng Phad mit Mamoung-Soße, Reis und Salat aus den Plastikbehältern auf das Porzellangeschirr. Mit all seinen Unzulänglichkeiten ist er immer noch Vater und Mutter zugleich.

Er nimmt sein Besteck vom Tisch. „Bon appétit.”

„Ja, dir auch”, antworte ich. Mit meinen Stäbchen stecke ich eine Krabbe in den Mund. Wir essen und trinken roten Wein dazu. Ich führe einen Pilz an meinen Mund und sage: „Also, von nun an nehme ich nur noch an, was mir in den Schoß fällt. Dann muss ich nicht mehr danach suchen, was ich will.“

Ich höre mir selbst beim Sprechen zu. Warum erzähle ich ihm das nur, ich weiß es wirklich nicht.

Er schaut von seinem Teller auf und beobachtet meine Finger, seine Augen bleiben an den Stäbchen hängen. In seinem Gesicht verändert sich etwas. Mit missbilligendem Blick starrt er mich an.

Vergiss es einfach, denke ich mir – jedem anderen hätte ich mit meinen Stäbchen die Augen ausgestochen, bei meinem Vater nehme ich es einfach hin. Damit nicht wieder alles in einem Streit endet und ich aus dem Haus stürme, halte ich meine Gefühle im Zaum.

Während er mich weiter anstarrt, dämmert es mir langsam: Er weiß es. Es geht hier nicht darum, zuhause bestellte Speisen zu essen, sondern um luxuriöse Mahlzeiten in eleganten Restaurants, es geht um teure Schuhe und alles, was damit zusammenhängt. Hatte ich nicht schon herausgefunden, dass es verdammt einfach ist, zu bekommen, was ich will? Es muss ja nicht immer nur von ihm sein.

Wir essen weiter, ohne uns großartig zu unterhalten. Es scheint, dass mein vager Plan, ein wenig frischen Wind in unsere gemeinsamen wöchentlichen Mahlzeiten zu bringen, doch keine so gute Idee war.

DREI

Nach dem Abendessen entscheide ich mich, noch ein Weilchen zu bleiben. Er räumt den Tisch ab und stellt die Schüsseln, Teller, unsere Gläser und das Besteck einfach auf der Arbeitsfläche ab. Das wird dort nun stehen bleiben, bis Maria zum Putzen kommt. „Mr. Chris, Sie machen alles schmutzig“, wird sie sich wieder beklagen. Seit Helen nicht mehr da ist, ist sie der Ansicht, das Haus sehe aus wie ein Gemälde von Jan Steen, ganz und gar unordentlich, aber mir ist das egal. In meinem heruntergekommenen Einzimmerapartment in der Nähe unserer alten Wohnung haben Wäsche, das Recyceln alter Zeitungen und sogar das Entleeren eines überfüllten Aschenbechers keine Priorität.

„315“ steht in seiner krakeligen Handschrift auf einer gelben Haftnotiz am Kühlschrank. Er ist fähig, sich ihrer Schuhe zu entledigen, aber an diesem Notizblock hält er fest wie an einem dummen Relikt. Es ist mir schleierhaft, warum er jeden Tag zählt, den Helen weg ist, und die Nummer auf einen Notizzettel schreibt, den er dann über den Zettel vom Vortag klebt. Mittwochs nimmt Maria sieben Zettel weg und klebt den aktuellsten gewissenhaft wieder an den Kühlschrank. Auf diese Weise signalisiert dieser makabre Kreislauf jeden Donnerstag den Beginn einer neuen Woche. Zwanghaft klebt er diese Zettel an, er hat es schon dreihundertundfünfzehnmal getan, ohne es auch nur einmal zu vergessen.

Mein Blick schweift zu dem Foto von Helen und mir in Disneyland, es prangt in einem Chrom-Rahmen auf dem Kühlschrank. Helen mit strahlendem Lächeln. Sie wirkt androgyn, die Jeans verleihen ihr ein kantiges, burschikoses Aussehen, ihr rotes, ärmelloses Sweatshirt reicht ihr gerade mal bis über den Nabel. Den rechten Arm um mich geschlungen, winkt sie ihm begeistert zu. Oder flirtet sie vielleicht nur mit der Kamera?

Ich erinnere mich noch, als ich neun war, fragte mich eine Freundin ungläubig, „Ist diese hübsche Lady wirklich deine Mom?“ Allison und ich waren damals in der dritten Klasse, und als wir an dem Tag aus der Schule kamen, unterhielt sich Helen mit ihrem Vater. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Damals war ich bis über beide Ohren in einen Fünftklässler verknallt und mir gefiel es, eine dynamische Mutter zu haben. Als ob sie gut miteinander bekannt wären, hörte ich ihren Vater zu meiner Mutter sagen: „Meine Al und deine Lisa sehen wirklich wie Schwestern aus, findeste nicht?“ Sie lächelte auf eine Weise, die ich (damals) nicht verstand, und antwortete: „Träum weiter, Kumpel. Träum weiter.“

Ihr Tod war ein schwerer Schlag. Das Ende kam ohne Vorwarnung, wie bei Computerspielen: Game Over.

Ehefrau weg, Mutter tot.

Nach dem Kaffee trinken wir noch eine Flasche Wein, diesmal einen billigen aus Chile.

„Tut mir leid, aber sie hatten keinen französischen Wein”, sagt er. Irgendwie hört sich das gewissenhaft an.

„Keine Sorge, das ist schon in Ordnung“, antworte ich. Es ist mir egal, wo der Wein herkommt, solange er schmeckt. „Aber sag mal“, frage ich fast beiläufig, „wie geht es dir wirklich?“

Er starrt ins Leere und antwortet nicht. Vor seiner Bemerkung über den Wein meinte er, es ließe sich besser mit Angst leben als mit Schuldgefühlen, und wenn ich ihn mir recht ansehe, wie er mir da so gegenübersitzt, wird mir klar, dass er sich durch und durch schuldig fühlt. Man fühlt Schuld, bis das Gegenteil bewiesen ist, nehme ich an.

Ich lasse es auf sich beruhen und schenke mir noch etwas Wein ein. „Dad, kann ich kurz mal den Fernseher anmachen?“ In meiner Studentenbude schaue ich fast jeden Abend die lokalen Sender, sie berichten immer noch über die anderen Opfer des elften Septembers. Bisher nichts über eine furchtlose Kunsthändlerin. Ich male mir aus, wie sie an der Tankstelle hält, aber der Rest übersteigt meine Vorstellungskraft. Was zehn Meilen von diesem Penthouse entfernt geschah, ist für mich nach wie vor nicht mehr als eine Menge verschwommener Fernsehbilder, da mag ich mich noch so sehr bemühen, sie scharf zu stellen.

Er nimmt unsere leeren Espresso-Tassen vom Tisch, steht auf und dreht sich zur Arbeitsfläche. Ich kann hören, wie er sie abstellt. „Hast du gehört?“, frage ich. „Kann ich ihn anmachen?”

Nur ein tiefes Seufzen kommt aus seiner Richtung, und ohne sich umzudrehen, antwortet er: „Als ob du das nicht wüsstest. Nicht hier. Nicht in meinem Haus.“

Ich zucke zusammen. Sein Haus? Haben wir nicht auch mal hier gewohnt? Sieben Jahre lang? Glücklicherweise kann ich mich mittlerweile besser beherrschen. Anstatt wegzulaufen oder aus dem Haus zu stürmen, setze ich meine Kleinmädchenstimme auf. „Komm schon, Daddy! Bitte, warum nicht im Wohnzimmer? Du kannst ja hierbleiben, biiiitte!” Dabei weiß ich nur zu gut, dass sein Fernseher immer aus ist, ein ewig schwarzer Bildschirm.

Er steht noch immer über die Arbeitsplatte gebeugt. Seit er den Trauerkranz von seinen Arbeitskollegen bekommen hat, kam es ihm nicht mehr in den Sinn, online zu gehen, als hätte er mit virtueller Sicherheit nichts mehr am Hut. Was zunächst nicht sichtbar war, ist zu einem bösartigen Tumor herangewachsen. Er weiß das am besten, denn virtuelle Sicherheit war schließlich vor kurzem noch sein Lebensinhalt – sein Spezialgebiet – Interbankgeschäfte, SSL-Verschlüsselung, verschiedene Sicherheitsprotokolle. Alles, die ganze Liste.

Dann lässt er sich auf den Stuhl gegenüber fallen. „Was denkst du dir eigentlich?“, kann ich in seinem Gesicht lesen. Weitere Erklärungen sind nicht nötig, und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, höre ich aus dem Wohnzimmer schon wieder dieses verdammte „E questo? E questo?“. Was für ein langweiliger Abend!

Mir wurde gerade das Fernsehen verweigert, nun sehne ich mich nach einer Zigarette, aber auch das würde er mir nie erlauben.

Wir lehnen uns beide nach vorne und greifen nach unseren Gläsern. Er leert sein halbvolles Glas in einem Zug, um das Schuldgefühl zu ertränken. Ich trinke langsamer, ich versuche, die Scham in kleinen Schlucken zu vertreiben. Und so trinken wir beide, er, weil er sich schuldig fühlt, ich, weil ich mich schäme.

Während ich ein Glas trinke, schüttet er zwei oder drei in sich hinein. Nach einem weiteren Glas verschwimmt alles und sieht nicht mehr ganz so dramatisch aus. Sein Schuldgefühl scheint sich zu verflüchtigen, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, dass er mich nach der zweiten Flasche Wein an einen Obdachlosen erinnert, einen von der Sorte, die abends in der Penn Station herumlungern.

„Hm, wer bist du überhaupt?“, schießt es mir durch den Kopf. Aber nach dem dritten Glas empfinde ich nur noch Scham, sonst nichts.

Die Schuldgefühle müssen sich tief in sein Innerstes gefressen haben. Sich schuldig zu fühlen, wiegt schwerer als Angst, er weiß das am besten. Die Worte, „Ich nehme dein Auto“, spuken ständig in seinem Kopf herum, aber der leichte, verführerische Tonfall hat sich in bittere Selbstvorwürfe verwandelt.

Als wir in der Küche fertig sind, gehen wir ins Wohnzimmer. Mit einem albernen Grinsen im Gesicht laufe ich barfuß über den Flur, in jeder Hand ein leeres Weinglas. Er folgt mir mit einer neuen Flasche Wein aus dem Kühlschrank. Er kann mein triumphierendes Gesicht nicht sehen und das ist gut so. Du hast keine Ahnung, denke ich mir. Du hast wirklich keine Ahnung...

Ich stelle die Gläser an den Rand des Beistelltisches und plumpse auf die dreiteilige italienische Couchgarnitur, in der Mitte der cremefarbenen Stuckwand, unter einem Akt von Simminion, einem Stillleben von Hollander Gebski und einem Selbstporträt von einem Künstler, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Als wir hier noch alle in Eintracht als glückliche Familie lebten, richtete Helen die Wohnung in zeitgemäßem Stil ein. Seit sie weg ist, hat er es genauso belassen, wie sie es wollte, er hat auch nichts von diesem Martha-Stewart-Kram angeschleppt, über den sie sich ständig stritten. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendetwas fürchterlich falsch läuft.

Er setzt sich in den Sessel zu meiner Linken, mit dem Rücken zum Fenster, und öffnet die Flasche.

„Willst du?“, fragt er. Neben ihm steht eine der beiden mannshohen Palmen in einem afrikanischen Topf. Hinter ihm die Stadthäuser von der anderen Straßenseite.

Ich nicke kurz und neige mein Glas nach vorn. Mit der anderen Hand spiele ich mit meinen Haaren – goldblond, wie ihre. Es wird viel vererbt, sogar Schönheit. Meine habe ich von meiner Mutter, zusammen mit einem Mix von Eigenschaften meiner Vorfahren: Texanische Tapferkeit, holländische Barmherzigkeit und einen klassischen Heroismus, oder was bei Mädchen als solcher durchgeht, das habe ich von den holländischen Meistern gelernt, Rembrandt, Vermeer, Ruysdael und wie sie alle heißen.

Mein Glas ist wieder voll.

Mit gemischten Gefühlen blicke ich auf die gläserne Schiebetür, die auf den Balkon führt, und überlege mir, wie ich ihm helfen kann. Ich ziehe meine Füße ein und mache es mir gemütlich. Eine Haarsträhne fällt über meine Wange. Ich streiche sie mit einer lässigen Geste zurück.

„Drehst du dich eigentlich schon nach anderen Frauen um?“, frage ich. „Ein Mann braucht eine Frau.“ Die lästige Strähne fällt mir wieder ins Gesicht.

„Schatz, mich langweilt, was da in der Stadt so herumläuft“, antwortet er kurz. Aha, der Wein, denke ich, als er mir von einem Date erzählt. Er verdrängt nicht, dass Helen nicht mehr da ist, und anscheinend hatte er auch schon ein katastrophales Rendezvous, von dem er mir bisher noch nichts erzählt hatte. Er ist wie eine Druckerpatrone, bei der bestimmte Farben schneller ausgehen als andere, bei ihm ist es die Ehrlichkeit, die als Erstes leer ist. „Na ja...“, antworte ich gedankenverloren. Plötzlich kommt mir eine Idee. „Wenn dir nicht gefällt, was du in New York siehst, dann ziehen wir eben hinaus in die Welt!“

Vielleicht findet sich online jemand. Es ist schnell, anonym und effektiv. „Wo ist denn dein Laptop?”, frage ich und springe sofort von der Couch. Er nannte mich einmal das Ergebnis einer Kunstliebhaberin und eines Technikfreaks, mit der natürlichen Anmut von Vermeers Milchmädchen und der Entschlossenheit eines Cyber-Babes.

Er zeigt keinerlei Interesse, ich lasse aber nicht locker, bis er endlich aufgibt und mir sagt, dass der Laptop in seinem Arbeitszimmer ist. Ja, natürlich! Er erlaubt mir, nachzusehen, und das muss er mir nicht zweimal sagen.

Ohne zu zögern, laufe ich zu seinem Büro, öffne die Tür und schaue mich um. Zugegeben, ich mische mich vielleicht ein – das ist schließlich die Aufgabe einer Tochter – in seinen Sachen werde ich aber nicht herumschnüffeln, das wäre geradezu unverschämt! Glücklicherweise entdecke ich gleich den Laptop auf seinem Schreibtisch. Als ich damit zurückkehre, puste ich absichtlich den Staub mehrerer Monate in sein Gesicht.

Wir machen es uns zusammen auf dem Sofa gemütlich, vor dem Computer.

Ich fahre ihn hoch und schon bald stehen wir vor einer virtuellen Welt mit unzähligen freundlichen Leuten, die gerne chatten würden. Zuerst einmal eine neue Identität – brew42 – na ja, nicht so genial, wenn man sein Alter gleich offenbart, aber da schaltet sich sein Pseudonym auch schon in Unterhaltungen ein, mit Ericca99, mit Summercusp und Creamsearchxxx, Cheariedearie und mit einer Gentle Lilia, keine von denen interessiert ihn wirklich.

Mit glasigen Augen lauscht er dem Klappern, das meine Finger auf der Tastatur verursachen, nach einer Weile geht er gelangweilt hinaus auf die Dachterrasse in den warmen Sommerabend. Dort draußen kann ich sieben oder acht leere Weingläser erkennen.

„Jetzt weißt du wenigstens, wie es funktioniert“, sage ich, als ich ihm nach draußen folge. „Du, Dad, ich finde es toll, dass du dich wieder für Frauen interessierst“, bemerke ich, um eine heitere Stimmung bemüht. Er ist nicht wirklich da, er ist in Gedanken versunken und nickt mechanisch.

„Es tut einem Mann gut, wenn er sich von einer Frau angezogen fühlt“, sage ich und füge hinzu, „wenn eine Frau ihn anturnt.“ Keine Ahnung, warum ich das zu ihm gesagt habe. Vielleicht der Wein. Aber wenigstens stoße ich die Dinge an.

„Hör mal zu, junge Dame“, bemerkt er irritiert und sieht mich grimmig an, „was du da sagst, ist ja alles schön und gut, aber nur, wenn sie in meinem Alter sind, nicht wie du und dein, wie heißt er noch mal?“

Ohne nachzudenken, frage ich: „Hast du Angst, mich zu verlieren? Mach dir keine Sorgen!“ Wie ein Blitz schießen mir diese Worte noch einmal durch den Kopf: Du hast mich nicht verloren! Am liebsten würde ich schreien: Nein, das denkst du nicht! Hier geht es nicht um Paul und schon gar nicht um Helen. Ich reiche ihm meine Hand. „Tut mir leid, Dad“, sage ich. „Das habe ich nicht so gemeint. Ich wollte nur sagen, dass ich...“

Er sieht mich mit seinem Ich-kenne-meine-Tochter-Blick an. Da läuft mir wieder dieser kalte Schauer über den Rücken. Eine unangenehme Stille folgt. Doch er greift trotzdem nach meiner Hand. Ja, manchmal weiß ich, wie ich ihn umstimmen kann, manchmal kann ich ihn aufbrechen. Und diesen gewissen Punkt habe ich fast erreicht.

VIER

Es ist Mitte Oktober und noch immer verleihen intensive Sonnenstrahlen der Küche eine angenehm warme Atmosphäre. Aber nicht nur die Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten. Auf dem Küchentisch liegen ein Flugticket, sein Reisepass und ein Visum.

Chris ist entspannt, er steht vor der Spüle und geht noch ein letztes Mal seine Checkliste durch. Es hat nicht lange gedauert, den Trip vorzubereiten, doch der Entschluss zu diesem Schritt hing wochenlang in der Luft. Er blickt von seiner Liste auf. Das grelle Sonnenlicht zwingt ihn zum Blinzeln, er muss die Augen zusammenkneifen. Über dem Park schwebt ein Drachen in der Form einer Aubergine, seine Gedanken schweifen nach draußen.

Irgendwo dort hat er Helen zum ersten Mal getroffen. Irgendwo in dieser Stadt haben sie geheiratet, nur fünf Tage nach der Geburt ihrer Tochter. Und im Radius von zehn Meilen liegen alle Firmen, für die er je gearbeitet hat. Aber das alles geschah in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben. New York war immer schon seine Stadt. Als Junge, als er in der Nähe der Druckerei seines Vaters spielte, an dem Abend, als er Helen kennenlernte, oder an jenem Tag, als er Lisa an der Universität einschrieb, für Massenkommunikation und Psychologie. Bis zu dem Tag, als sich alles änderte, als er ein Fremder in einem fremden Land wurde.

An diesem Morgen im Kingsize-Bett seines geräumigen Schlafzimmers streckten sich seine Füße weit hinüber zur leeren Seite des Bettes. Tief im Inneren wusste er wohl, dass er alleine schlafen musste, aber es gab Nächte, in denen seine Füße immer noch nach ihren suchten. Als zu ihm durchdrang, dass er wieder diesen Traum hatte, schreckte er auf, den Traum über Bacons Gemälde. Das Bild eines verdrehten Körpers heftete sich in seinen Träumen fest wie ein hartnäckiger Computervirus. Der Versuch, es zu vertreiben, schlug fehl. „Verdammt!”, ärgerte er sich. „Verdammt, verdammt noch mal, jede Nacht dieses Gemälde... dieses gottverdammte Gemälde!“

Schwungvoll setzte er seine Füße auf den Boden. Es gab eine Menge Gründe dafür, einfach liegen zu bleiben. In der Morgendämmerung bemerkte er die geöffneten Koffer zu seinen Füßen. Er streckte sich ausgiebig. Trotz seiner wöchentlichen Fitnesssessions könnte sein Nacken wirklich eine Massage vertragen. Das Training der letzten Wochen hatte ihn stärker gemacht als vor einem Jahr, aber das allein bedeutete noch gar nichts. Alles fühlte sich nun besser an als vor einem Jahr.

Er stand auf und ging um das Bett herum zum Fenster. Sein altes Hewlett-Packard-Shirt, in dem er geschlafen hatte, reichte ihm bis über den Ansatz seiner Oberschenkel. Tatsächlich würde er lieber nackt schlafen, wie früher. Er öffnete die Vorhänge und sein Blick wanderte hinüber zu den ockergelben Bäumen im Prospect Park, von Gebäuden umringt: begehrte Apartments. Die Stadt war noch da.

New York, New York

Sex und Geld, etwas anderes fiel ihm dazu nicht ein.

Langsam wurde ihm erleichtert bewusst, dass dies der letzte Morgen in diesem Zimmer war. Er zögerte nicht länger. Als Erstes musste er seine Koffer packen. Mit der geübten Leichtigkeit eines erfahrenen Geschäftsreisenden füllte er zügig die beiden Gepäckstücke. Er faltete seine Socken und steckte sie in das zusätzliche Paar Schuhe. Die von Maria gebügelten Hemden breitete er auf dem Bett aus und legte sie dann nur einmal zusammen, um Falten zu vermeiden. Hatte er Lisa je erklärt, warum die kleinsten Details so wichtig sind?

Natürlich hatte er das.

***

Um fünf nach drei betrete ich die Küche. Ich höre ihn vor sich hinmurmeln. Fünfzehn Minuten, bevor wir zum Flughafen aufbrechen müssen, und er überprüft noch immer seine Checkliste, während er mir den Rücken zukehrt. „Papiere, Geld, Reiseversicherung.“

„Hast du wirklich alles?“, frage ich, ohne mir etwas dabei zu denken. „Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast?“

An eine Sache konnte er sich auch so erinnern: an den Namen Nastyablonde. Sie war auf der zweiten Webseite gewesen, die wir uns zusammen angesehen hatten. Ich glaube, ich weiß, warum er sich von ihr angezogen fühlte. Es lag an diesen beiden Sätzen: „Ich liebe Blumen und Teddybären mag ich. Ich fühle mich leer und warte auf jemanden.“ Eine Lawine aus hohlen Sprüchen und dann plötzlich – etwas Aufrichtiges.

Ich gehe an ihm vorbei, um nachzusehen, ob er das Gas am Herd fest abgedreht hat. Ich höre, wie er den letzten Posten auf seiner Liste murmelt: „Kondome.“

Er hakt „Verhütungsmittel“ ab. Warum Kondome? Ich kann mich kaum noch zurückhalten. „Dad!“ Die hinter ihm einfallende Sonne lässt ihn wie eine Silhouette erscheinen. Mir wird klar, dass dies nicht mehr nur der Schatten des Mannes ist, den meine Mutter einst geheiratet hat.

„Was?“ Er dreht sich um, etwas verlegen, seine Stimme verbirgt nichts. „Hör mal zu, sollte es dazu kommen, ist Vorsicht besser als Nachsicht, nicht wahr? Das muss ich dir doch nicht sagen, oder?“

„Hmm.“ Mehr kann ich dazu nicht sagen. Als würde meine Meinung noch zählen.

Aus Blumen und Teddybären machte er sich nun wirklich nichts, aber die darauffolgenden Worte sagten alles – leer, warten. Am Tag darauf ging er noch einmal auf die Webseite, auf welcher er Anastasia entdeckt hatte, ganz von sich aus. Sie war wieder online. Nach dem obligatorischen, oberflächlichen Small Talk begaben sie sich sehr bald in einen privaten Chatraum. Sie haben sich gleich gut verstanden und es dauerte nicht lange, bis er ihre Telefonnummer hatte. Mehrere Wochen später, nach unzähligen Telefonaten, E-Mails und Chat-Sessions, eröffnete sie ihm, dass sie auf ihn warten würde. Sie erwartete ihn an ihrer Seite, in Moskau, und das schon bald. Nein, nicht in einem kleinen Dorf irgendwo in der Einöde von Idaho, sie wartete auf ihn im Herzen von Russland. Sie erwartete ihn bei sich, sechstausend Meilen entfernt. Natürlich mit Blumen und Teddybären.

„Schatz“, sagt er zu mir. Für ihn werde ich immer sein kleines Mädchen bleiben. „Ist es denn so wichtig, wo sie herkommt?“

„Äh, nein, darum geht es nicht”, antworte ich kurz, nur um zu betonen, was ich ihm schon viele Male gesagt habe; ich will nicht, dass sie Helens Platz einnimmt. Doch so kurz vor seiner Abreise will ich dieses Thema nicht wieder anschneiden, da ihn nun wirklich nichts mehr von dieser Reise abhalten kann. Genau aus diesem Grund kann das alles zwei Wochen warten, denke ich. Aber trotzdem.

Ein weinerlicher Gedanke keimt in mir auf, zu unbeholfen, um ihn in Worte zu fassen. „Nennst du das etwa Abschied nehmen?“ Dann ringe ich mich durch, ihn doch zu fragen. So bin ich halt.

„Nein, nein“, stammelt er. „Na ja, aber es ging alles so schnell, das weißt du doch. Und denk nur an diesen Traum, den ich immer wieder habe, den mit dem Gemälde. Der erinnert mich ständig daran, dass ich mich von deiner Mutter nie wirklich verabschieden konnte. Nicht so richtig.“

Er macht den Eindruck, als würde er immer noch trauern, aber dann verdirbt er alles, indem er hinzufügt, dass die neue Frau mit Helen gar nichts zu tun habe. Eigensinnig drehe ich meinen Kopf weg. Alles hat mit meiner Mutter zu tun!

Es überrascht mich, diese gelben Notizzettel immer noch an seinem Kühlschrank zu sehen, bis mir auffällt, dass sie nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Er braucht diese Erinnerungen nicht mehr. Warum verärgert mich das? Entschlossen reiße ich sie von der Kühlschranktür ab, zerknülle sie in ein kleines Bällchen und werfe sie weg. Für mich ist es eindeutig. Alles, ja, alles steht im Zusammenhang mit allem anderen.

Mir wird bewusst, dass ihm diese Stadt keinen Trost mehr spenden kann. Vielleicht kam mir das erstmals in den Sinn, als er das letzte Mal ins Büro ging, um seine Sachen abzuholen. Damals war es nur ein flüchtiger Gedanke, doch jetzt weiß ich es. Plötzlich erinnere ich mich daran, wie er mir erzählte, dass Jeanette Moth, seine frühere Assistentin – sie hatte im Namen der Firma dieses abscheuliche Blumengesteck geschickt – mit ihm geschimpft hatte, weil er seine Geschäftsanteile an die Firma zurückverkauft hatte.

Sie saß auf seinem Stuhl, an seinem Schreibtisch. Die Jeans hatte sie gegen einen dunkelblauen Prada-Anzug getauscht. „Weißt du, über eine Beziehung hinwegzukommen, kann genauso lange dauern, wie die Beziehung selbst. Also“, sie zögerte absichtlich, „wie lange wart ihr beide zusammen?“ Die ganze Zeit über stand das neun Jahre alte Foto von Helen und mir vor ihr auf seinem Schreibtisch. Chris konnte sich nicht vorstellen, wie viele Leute sie mit ihren Intrigen schon in den Wahnsinn getrieben und zu Zeitbomben gemacht hatte. Nein, Ms. Moth hatte ihm nichts bedeutet; sie flatterte nur von einem Trottel zum nächsten. Sogar Helen und ich mussten lachen und machten uns über sie lustig. Über ihren Kopf hinweg schweifte sein Blick nach draußen. „Du glaubst doch wohl nicht, dass du der Einzige bist, der leidet?“, hörte er sie sagen, noch immer abwesend. „Du musst nur mal zu The Pit gehen, da wirst du schon sehen.“ Draußen, an der Ecke dieses schrecklichen Ortes, lief eine Frau in einem orangefarbenen Anzug und High Heels.

„Okay, okay“, sagt er, als er vor mir auf den Schrank zugeht. „Ich gebe zu, dass ich das Alleinsein nicht ertragen kann, und darum gehe ich!“

„Wenn es dich glücklich macht, Daddy.“ Da ist diese Kleinmädchenstimme wieder. „Ich stehe hinter dir, wirklich.“

Er bemüht sich wirklich, keine Gefühle zu zeigen. Trotzdem, in seinen Augen kann ich es deutlich erkennen, ich weiß, wie ich ihn manipulieren kann.