Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

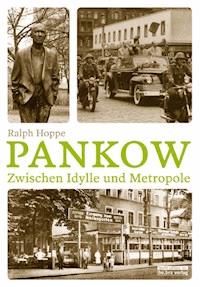

In alten Liedern ist er noch gegenwärtig, der einstige Ausflugsort Pankow. Doch Berlin wuchs und das dörfliche Leben im Norden der Stadt wich der Verstädterung, große Unternehmen wie die Zigarettenfabrik Garbáty siedelten sich an. 1920 erfolgte die Eingemeindung nach Berlin. 1945 wurde Pankow Teil des sowjetischen Sektors von Berlin, der Majakowskiring zum abgeriegelten "Städtchen" der Repräsentanten der neuen Ordnung. Aber auch viele Künstler und Schriftsteller zog es in den Bezirk, der zum beliebten Wohnort "Kulturschaffender" avancierte. Heute ist Pankow ein florierender Stadtteil, der sich vielerorts noch seinen ländlichen Charme erhalten hat. Eine illustrierte Geschichte Pankows - von den Anfängen im Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ralph Hoppe

Pankow

Zwischen Idylle und Metropole

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt dem »Museum Pankow«, dem Landesarchiv Berlin und dem Zentrum für Berlin-Studien sowie allen anderen Gesprächspartnern und Helfern in und außerhalb Pankows, besonders Michael Bienert und Mitarbeitern von StattReisen Berlin.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

ebook im be.bra verlag, 2013

© der Originalausgabe:

2., aktualisierte Auflage

berlin edition im be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2013

KulturBrauerei Haus 2

Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin

Lektorat: Marijke Topp, Berlin

Umschlag: Ansichtssache, Berlin

ISBN 978-3-8393-4109-4 (epub)

ISBN 978-3-8148-0198-8 (print)

www.bebraverlag.de

INHALT

HASTE TÖNE? PANKOWER VORWORT

NACH PANKOW WAR IHR ZIEL

Feste feiern

Der besungene Ausflugsort

Bolle reiste jüngst … und die Folgen

Was zum Zielen

Das Heide-Theater

DÖRFER, ORTE, KOLONIEN

Vom Ursprung Pankower Seins

Im Erdreich verborgen – Archäologische Entdeckungen

Blankenfelde

Rosenthal

Pankow

Die Panke

Die Sommerfrische Pankow

Buchholz

Buch

Niederschönhausen

Das Schloss Schönhausen

Die Kolonie Schönholz

Nordend

Wilhelmsruh

PANKOW MAUSERT SICH

Wohlhabendes Pankow? – Das Beispiel Bürgerpark

Alte Parkstadt – Wohnen im Bezirk Pankow

PANKOW MACHT SICH NÜTZLICH

Die städtischen Heilanstalten in Buch

Kanalisation und Rieselfelder

Landwirtschaft und Laubenpieper

PANKOW NACH BERLIN

Der 19. Verwaltungsbezirk

Das rote Rathaus

Hin, durch und weg – Verkehr

Verkehrshindernisse durch Teilung und Mauerbau

VON GARBÁTY UND ANDEREN – INDUSTRIEGESCHICHTEN

Eine Malzfabrik

Brauereien

»Königin von Saba«

Bergmann-Borsig und andere

Made in Pankow – Erfinder und Erfindungen

HARTE ZEITEN

Jüdische Geschichten

Enteignung und Vertreibung

»Judensiedlung«

»Sind zu verlegen …«

Hitler in Buch

Weltkrieg und Zwangsarbeitslager

NACH DER SCHLACHT

Das Sowjetische Ehrenmal

Einmarsch und Besatzung

Sachsenhausenprozess

»… die Räumung durchzuführen«

DAS ANDERE DEUTSCHLAND IN PANKOW

Das »Städtchen«

Präsidentensitz und Gästehaus

Schöner Wohnen und Arbeiten – Intelligenzsiedlungen

Literarisches Pankow

Nationales Aufbauwerk – NAW

Mauerbau und Mauerfall

Botschaften

NEUE ZEITEN UND ZEICHEN

Pankower Friedenskreis

Osterkreuzzug

Ossietzky-Oberschule

Ein Runder Tisch

»Wo ist euer Lächeln geblieben?«

Da lass dich nieder – Neues Bauen

Occupy made in Pankow – Der besetzte Rentnertreff

ANHANG

Anmerkungen

Literatur

Abbildungsnachweis

Über den Autor

HASTE TÖNE? PANKOWER VORWORT

Was verbinden Menschen mit »Pankow«? Zum einen Liedgut. Vor allem den »Sonderzug nach Pankow« von Udo Lindenberg. Die Älteren erinnern sich noch an »Bolle reiste jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel« oder »Komm Karlineken, komm Karlineken, komm, wir woll’n nach Pankow geh’n«. Entsprechende Geburtsjahrgänge schwelgen bei dem Wort »Pankow« in Erinnerungen an eine 1981 gegründete, gleichnamige Band, vordergründig nach dem Alt-Berliner Bezirk benannt. Der Name kokettiert aber auch mit dem englischen Wort Punk, eine in der DDR verbotene Musikrichtung. Im Namen Pankow steckte so wenigstens ein Stück gesprochene Provokation.

Zum anderen wird mit Pankow Politisches aus der Zeit nach Gründung der beiden deutschen Teilstaaten 1949 verbunden, als es dem einen unmöglich schien, auch nur das Wort DDR auszusprechen. Pankow wurde im »Westen« Synonym für die Deutsche Demokratische Republik, als Schmähwort jedoch, denn hier wohnten die Mächtigen, hier befand sich der Präsidentensitz. Damit trat der Ort aus dem Schatten der Lokalgeschichte.

Für Udo Lindenberg »besteht die DDR im wesentlichen nicht aus ihrer Regierung, sondern aus den Menschen, die dort leben. Aber ohne Honecker komm ich da nicht rein, hab’ ich mir gedacht. Wenn ich mit zum Beispiel meinem Schallmaiengeblase und meinem Rock’n’Roll-Edelgesang auch sein Herz in Butter verwandle und ihn mit meinen Scherzchen in solcher Weise erfreue, dass sein altes Indianerschalkauge wieder durchkommt, macht er vielleicht das Tor auf«.1 1983 ließ Lindenberg einen »Sonderzug nach Pankow« fahren. Doch die wichtigsten Mitglieder des Partei- und Staatsapparates lebten schon längst außerhalb Berlins, die Regierung arbeitete im Zentrum der »Hauptstadt der DDR«. Warum also nach Pankow? War Lindenberg schlecht informiert? Honecker wohnte in der »Waldsiedlung« bei Wandlitz. Aber die war in Westdeutschland kaum ein Begriff, Pankow seit den 1950er Jahren schon. Das Lied wurde ein Hit, wenn auch nur im Westen offiziell gespielt, dafür im Osten aber umso fleißiger gehört und mitgeschnitten.

Heute steht Pankow für einen Großbezirk, der 2001 im Zuge der Verwaltungsreform durch Zusammenlegung der Alt-Bezirke Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee entstanden ist. Der Bezirk geht auf das Dorf Pankow zurück, das sich im 13. Jahrhundert entwickelte und später Namensgeber für einen Verwaltungsbezirk wurde, der 1920 durch die Bildung Groß-Berlins entstand.

Und sonst? Das passt in kein Vorwort und deshalb tauchen wir nun ein in die Geschichte des Alt-Bezirks Pankow. Den Ortsteilen Prenzlauer Berg und Weißensee, die heute Bestandteil des Bezirks Pankow sind, widmen sich andere Bücher.

NACH PANKOW WAR IHR ZIEL

Feste feiern

Pankow lag im 19. Jahrhundert einige Kilometer nördlich von Berlin, ein beschauliches Dorf, das aber schon einen gewissen Ruf besaß. Und das hatte zunächst mit einem Fest zu tun, dem Fliegenfest:

Warum sollt’ ich denn mäßig sein: / Das Trinken ist ja schön!

Drum nicht zum Mäßigkeits-Verein – / Nach Pankow will ich gehn!

Szene: auf einem großen freien Platz bei Pankow. Es hat eben aufgehört zu regnen; die Sonne ist wieder hervorgetreten und brennt tüchtig. Überall, wo nur im geringsten Schatten zu finden, haben sich Männer, Frauen, mannbare Mädchen und Backfische, kleine Knaben und kleine Mädchen in buntem Gemisch gelagert. Die Erwachsenen und Halberwachsenen verzehren ihre mitgebrachten Vorräte, worunter warm gewesene Knoblauchwürste die bedeutendste Rolle spielen, trinken tüchtig aus den cirkulirenden Flaschen und chikanieren die Vorübergehenden …

EIN BETRUNKENER. Platz da! – furt hier! – Runnaldini will dorch! – Auß’n Weje, Pankokin, sonst tret ick dir dodt, tret ick dir. – Panko, du jammerscht mir! – bist noch lange nicht Lichtenberg (Schreiend). Nein, biste nich!

DIE GESELLEN. Was, der besoffene Esel will uns schekanir’n? – will Panko verkleenern? – Des leiden wir nich! – Uff Panko laaßen w’r partutemank nischt kommen! – Haut den Liederjahn! Die ruptige Pupfe! – Schlagt ihn die Nusche in!2

Das Stück »Das Fliegenfest – Szene aus dem Berliner Volks-Leben« ist um 1840 geschrieben und sogar einmal, im Jahr 1935, in Pankow aufgeführt worden. Die Berliner Innungen lockten im 19. Jahrhundert nach draußen, um ihre Feste zu feiern: die Tuchmacher das Mottenfest, die Garnweber das Flachsfest, die Seidenweber das Wurmfest, die Kammmacher das Läusefest. Solche besonderen Feierlichkeiten mit Volksfestcharakter, die mit magnetischer Wirkung Menschenmassen anzogen, liefen meist nicht ohne »Keilerei« ab. Und Alkohol war immer im Spiel.

Die Innung der Raschmacher zog es nach Norden. Im Deutschen Wörterbuch erklären die Brüder Grimm jene Macher als Weber von Rasch, einem leichten Wollgewebe aus gröberem Kammgarn. Sie bildeten zur Zeit der Zünfte eine besondere Gruppe unter den Webern und auch ihre Macher wollten feiern, und so wurde das »Fliegenfest« ins Leben gerufen. Die 1928 erschienenen »Beiträge zur Heimatkunde des Bezirkes IV Berlin« zitieren einen alten Obermeister der 1924 aufgelösten Innung, der erzählte, dass 1842 die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft der Zeug- und Raschmacher bei Linder in Pankow saßen und bei einem großen Glase Weißbier berieten, wie sie ihren Gewerkstag zu einem hervorragenden Fest ausgestalten könnten und wie sie dieses nennen sollen. Auf dem Rand eines großen Weißbierglases hätten etliche Fliegen gesessen, die verscheucht werden mussten, um weiter trinken zu können. So habe der Vorschlag, die Feierlichkeit »Fliegenfest« zu nennen, allgemeine Zustimmung gefunden. Eine schöne Anekdote – doch das Fest fand 1842 nicht zum ersten Mal statt.3 Schon Ludwig Helling gibt in seinem »Taschenbuch von Berlin« aus dem Jahr 1832 einen Hinweis auf das Fliegenfest, »ein Volksfest, alljährlich im Juli oder August in Pankow gefeiert.«4 Ludwig Rellstab schreibt drei Jahre später, er habe das eine der drei hohen Feste Berlins, Mottenfest, Fliegenfest und Stralauer Fischzug, besucht: »Aber noch fehlt mir der Athem es zu beschreiben, denn wer den Staub, den 30 000 Berliner (mindestens) aufregten etc., eingeschluckt hat, der muss erst seine Lunge acht Tage ausheilen lassen, ehe er in die Ruhmposaune stößt.«5 Dass sich diese Handwerkerfeste im Sinne populärer Volksfeste besonders hervortaten, hatte mit dem Erlass des Gewerbesteueredikts vom 2. November 1810 zu tun, das alle Privilegien von Zünften aufhob und nun die Möglichkeit einräumte, ein Gewerbe und eine gewerbliche Niederlassung frei zu wählen. Damit zerbrach die Vormachtstellung der Zünfte, die sich mit ihren Festen als althergebrachte Institution in Erinnerung brachten? Die Entscheidung, das Fest in Pankow auszurichten, war sicherlich von dem Ausbau des Schönhauser Weges 1825/26 zur Pankower Chaussee, der heutigen Schönhauser Allee, begünstigt worden. In einer Strophe eines Couplets aus den frühen 1830er Jahren finden die beiden populärsten Feste ebenfalls Erwähnung:

Ick jehe meinen Schlenderjang

zum Fliegen-, Mottenfest;

Na Pankow ohne allen Zwang,

Na Lichtenberg modest.6

Der besungene Ausflugsort

Die Popularität des »Fliegenfestes« trug einen großen Teil zum Mythos des Ausflugs- und Vergnügungsortes Pankow bei, besungen in einem heute nahezu unbekannten Lied auch aus der Zeit um 1830:

Der Schneider muss nach Pankow schnell hinaus,

Um dort die Zeit mit Jubel zu vertreiben:

Da zieht er noch vor seiner Köchin Haus,

Allein die Herrschaft will, sie soll zu Hause bleiben.

O! weine nicht die Äuglein roth,

Als wenn uns nicht der nächste Sonntag bliebe!

Bleib ich doch treu bis in den Tod

Der Schneiderkunst und meiner Liebe.

Und als er so ein schön Adieu gesagt,

Hinkt er zum Haufen der Gesellen.

Bei Wettberg’s schon wirds Pfeifchen angemacht,

Und alle Schneider fangen an zu grölen.

Mich schreckt es nicht, was uns bedroht,

Und wenn ich auch in Thränen stecken bliebe!

Bleib ich doch treu bis in den Tod

Der Branntweinpull’ und meiner Liebe.

Ganz kreuzfidel rückt man ins Dörfchen ein

Und kürzt die Zeit mit tollen Streichen, –

Doch endlich schlägt man auch mit Fäusten drein,

Und unserm Schneider thut man Eins verreichen.

O! Schneiderblut, du fließt so purpurroth. –

Bei Hartwich’s gab’s noch niederträchtige Hiebe. –

Jezt glaubt es mir, bei dieser Noth

Vergaß der Schneider seine Liebe.7

Das Lokal »Wettberg« lag noch vor dem Dorf Pankow, »Hartwich« schon mittenmang. In Ferdinand Beiers »vergilbten Blättern« von 1909 wird der Gasthof »Hartwich« als »zweiter Krug« in Pankow angegeben. Das erste Haus am Platz war zweifelsohne der Pankower Dorfkrug an der Breite Straße 34, den Franz Linder 1860 übernommen hatte. Nicht nur die Größe des Lokals, auch die des Sommer- und Biergartens auf der Rückseite und vor allem der rechterhand angebaute, für Pankower Verhältnisse etwas überdimensioniert erscheinende Konzert- und Theatersaal mit Rang trugen dazu bei, dass vom »Dorfkrug« auch als »Konzerthaus Linder« gesprochen wurde.

Sommer- und Biergarten »Linder«, Breite Straße, um 1900

Am nördlichen Ende der Mühlenstraße, gegenüber der Einmündung in die Breite Straße, lag das »Restaurant Bellevue« von Anton Ringel, das einst den Namen »Rubeaus Kaffeehaus« führte. An der Berliner Straße, dem Zubringer zum östlichen Teil des Pankower Dorfangers, lockten das »Feldschlösschen« (später Kino Tivoli) oder die Wirtschaft »Zum Kurfürsten« mit Außenbereich und größerem Saal, von dem nach dem Zweiten Weltkrieg nichts übriggeblieben war. Der »Pankgraf« in der ehemaligen Schloßstraße (Ossietzkystraße), der eine an der Panke gelegene Badeanstalt besaß, erlitt das gleiche Schicksal.

Pankow zählte bis zur Reichsgründung 1871 nur gut 2100 Einwohner, für die alleine sich die Eröffnung der zahlreichen Lokale nicht gelohnt hätte. Berlin hatte zu diesem Zeitpunkt schon ca. 820 000 Bewohner. Der Städter vergnügte sich in seiner Freizeit gern im »Jrünen« und da gab es um die Großstadt diverse Alternativen. Da der Norden als Ausflugsziel beliebt war, entstanden auch außerhalb Pankows weitere Ausflugslokale.

Lokal »Zum Pankgrafen« mit Badeanstalt an der ehemaligen Schloßstraße 6

Am Ostrand des Schönhauser Schlossgartens lag das »Eldorado der Berliner«8, die Restauration »Strauchwiesen«, die über große Kapazitäten im Außenbereich verfügte und sich für Konzerte anbot. Postkarten konnten verschickt werden, auf denen selbstbewusst stand: »Gruss von der Strauchwiese, Grösstes Etablissement des Nordens, Berlin-Niederschönhausen, Schloßallee 1–2«. Geblieben sind davon nur Erinnerungen, wie die an das Schloßpark-Restaurant Schüssler, das sich auch durch die dazugehörige Eislaufbahn einen Namen gemacht hatte. Einzig die Gartenkolonie Schüssler vermag noch die frühere Lage zu verraten. Unweit, an der Galenusstraße gelegen, empfing die »Waldschenke« ihre Gäste. Neben dem »Schloss Schönholz« etablierte sich auch das »Schloss Schönhausen«; beide wurden keineswegs für Hohenzollern oder andere Adelige zur Sommerfrische gebaut, sondern waren bekannte Lokale der Gegend. Es führten demzufolge zwei Schlösser den Namen Schönhausen, die beide an der Kaiserin-Augusta-Straße (Tschaikowskistraße) lagen, das »echte« am östlichen Ende, das »falsche« an der Ecke zur Lindenstraße (Grabbeallee). Am westlichen Ende der Straßenachse, in der Schönholzer Heide, stand das »Schloss Schönholz«, von dem heute nichts mehr geblieben ist. Von der »Restauration Schloss Schönhausen« existiert der an der Ecke Grabbeallee, Tschaikowskistraße zurückgesetzte Ballsaal heute noch, oder besser wieder. Der Komplex, in der DDR-Zeit vom »VEB Maschinenfabrik Weißensee Betriebsteil Pankow« genutzt, erfuhr 1994 eine gründliche Restaurierung, Renovierung und Wiederherstellung für kulturelle und Veranstaltungszwecke. Doch gleichzeitig wurden um das Gebäude vier mit Landesmitteln geförderte Wohnhausvillen errichtet, was die Sicht und die Ballsaal-Nutzung einschränkt, Letzteres wegen eines damit verbundenen erhöhten Lärmpegels. Nur selten finden dort Veranstaltungen statt, der Ballsaal führt im wahrsten Sinne des Wortes ein Schattendasein.

In Buch dümpelten in der Nähe des S-Bahnhofes die über hundertjährigen Hubertussäle vor sich hin, in denen in den 1950er und 1960er Jahren »noch echt was los war«, bis sie 2011 abgerissen wurden. Hubertussäle gab es auch in Schönholz. Der Besitzer Rudolf Schmidt warb mit einem Konzertgarten, 2 500 Plätzen, großen gediegenen Hallen und »jeden Sonntag Militärkonzerte«. In der »Straße vor Schönholz 14« lockten »W. Thiemanns Festsäle« mit einem Eingang zum Naturgarten, an der Ecke Charlotten-/Beuthstraße in Niederschönhausen die »Neu Carlshof«-Festsäle, vom Ökonom Albert Krause geleitet, und in Nordend nannte sich ein bekanntes Vergnügungs-Etablissement »Sanssouci«. Die Genannten sind beileibe nicht alle, aber doch die wichtigsten Ausflugs- und Vergnügungsstätten, die Pankow bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein zu bieten hatte.

Trotz all der Lokale, Etablissements, Konzertgärten und Ballsäle lässt sich bis kurz nach 1900 keine einzige Übernachtungsmöglichkeit nachweisen. Mit einem Besitzerwechsel der Restaurant-Festsäle in der Wollankstraße 113 durch Arthur Böttger im Jahr 1909 gab es ein – auch im darauffolgenden Berliner Adressbuch – ausgewiesenes »Hotel Roland«, das »einzige Hotel am Platze«. Pankow, die Vergnügungsgegend, der Ort zum Feste Feiern und Schwofen, ist für Ausflügler ein beliebtes Tagesziel gewesen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer länger bleiben wollte, mietete sich eine Unterkunft für den Sommer, pachtete oder kaufte gleich ein Grundstück – zunächst ohne, später mit Villen-Bebauung.

»Thiemanns Festsäle« in der Straße vor Schönholz

Von den Ausflüglern wurde »Pankow« auch in Volksliedern besungen: »Komm Karline, komm Karline, komm – wir woll’n nach Pankow gehn, da ist es wunderschön. Pankow, Pankow, Pankow, kille kille Pankow, kille kille hopsasa.«9 Die »Humoristische Gesangspolka von Carl Wappaus (1898)«, die vielen auch heute noch im Ohr ist, wurde ein internationaler Gassenhauer. Der Volksmund trällerte, wie so oft, auch eigene Varianten: »Komm Karlineken, komm, wir woll’n nach Pankow gehn, da ist es wunderschön. Da kannste baden jehn und ick dir nackend sehn, du brauchst dir nich zu schäm, Komm Karlineken, komm!«10 Die Rockband Pankow eröffnete übrigens 1983 mit »Karlineken« ihre erste Langspielplatte »Kille Kille«.

»Da ist es wunderschön«, heißt es in allen Varianten. Schon deshalb, weil es nicht in der Stadt lag? Lockte die ländliche Pankower Idylle mit ihrer teils vornehmen Bebauung? Waren es die Schankwirtschaften mit Sommergärten? »Da kannste baden jehn«: In der Panke etwa, diesem heute eher jämmerlichen Wasserlauf? Pankow lag wie andere Ausflugsorte vor den Toren und später am Rande Berlins, doch waren es keine ausgedehnten Wälder und Seengebiete oder große Volksparkanlagen, die die Städter lockten. August Trinius schrieb 1888: »Pankow galt immer den Berlinern als ein sonntägliches Eldorado harmloser Vergnügungen. Hier hinaus ging es Kegelschieben, Kaffeekochen, Maikäfer schütteln und Versteck und Ringelreihn im Walde spielen, um dann am Abend truppweise mit leeren Kobern und vollen Herzen singend wieder heimzukehren.«11 Nichts als harmlose Vergnügungen? Da war doch noch was. Richtig, Bolle!

Bolle reiste jüngst … und die Folgen

Das Schwanklied über Herrn Bolle ist nicht minder bekannt als das über Karline. Der eine kennt die, die andere jene Version. Hier die ersten vier Strophen einer Variante aus einer alten Volksliedsammlung von 1915:

1

Herr Bolle nahm zu Pfingsten

Nach Pankow hin sein Ziel.

Dabei hat er den Jüngsten

Verloren im Gewühl.

Drei volle Viertelstunden

Ist er umhergeirrt:

Aber dennoch hat sich Bolle

Ganz köstlich amüsiert

2

In Pankow gab’s kein Essen

In Pankow gab’s kein Bier.

War alles aufgefressen,

Von viele Leute hier.

Nich mal ne Butterstulle

Hat man ihm reserviert,

Aber dennoch hat sich Bolle

Ganz köstlich amüsiert

3

In der Schönholzer Heide

Da gab’s ne Bolzerei,

Herr Bolle tät nicht zagen

Er war sogleich dabei,

Hat’s Messer vorgezogen

Und einen massakriert,

Aber dennoch hat sich Bolle

Ganz köstlich amüsiert

4

Es fing schon an zu tagen,

Als er das Haus erblickt,

Der Rock war ohne Kragen,

Das Nasenbein geknickt,

Der rechte Ärmel fehlte,

Das Auge war marmoriert,

Aber dennoch hat sich Bolle

Ganz köstlich amüsiert12

Die Bolle-Typen kamen zum Vergnügen, sie prügelten sich nicht selten und schleppten sich von dannen. Oder sie benutzten die Vorortbahn. Die im Bolle-Lied erwähnte Schönholzer Heide, ein seit dem frühen 19. Jahrhundert immer stärker frequentierter Erholungsort, konnten Ausflügler nämlich seit der Eröffnung am 10. Juli 1877 über den heutigen S-Bahnhof Schönholz erreichen. Aber was, wenn es gewissen Ausflüglern so gut in Pankow gefiel, dass sie dort auch wohnen wollten, weil sie woanders nicht mehr bleiben durften? Der Amtsvorsteher Gottschalk erhielt 1892 nach Schilderung eines solchen Falles vom Landrat aus Berlin die Antwort, »dass die Ortschaft Schönholz nicht zu denjenigen Vorortbezirken gehört, in welchen z. Zt. neu anziehenden und wegen ihrer Bestrafung für die öffentliche Sicherheit gefährlichen Personen der dauernde Aufenthalt zu untersagen« sei. »Die zwangsweise Ausweisung des p. Müller ist deshalb unzulässig.«13 Diese Entscheidung konnte keinem Amtsvorsteher gefallen.

Dem Ortsvorsteher Wilhelm Dowe wiederum missfiel drei Jahre später im schönen Monat Mai, dass im Schotte’schen Lokal in Schönholz ein Gast in unmittelbarer Nähe des Tisches sein Wasser abschlug, dabei die anwesenden Frauen ignorierend. Dowe sei plötzlich von zehn angetrunkenen, aus Berlin stammenden 17- bis 18-Jährigen umringt und beschimpft worden. Der Wachtmeister Pape, »für die hiesigen Verhältnisse nicht scharf genug«, hätte die Leute abgedrängt, ohne die Personalien aufzunehmen. Dowe bemerkt abschließend sehr verärgert: »es verkehren jetzt hier Leute in dem Schotte’schen Lokal, die nur auf Radau ausgehen.«14 In der Kolonie Schönholz mehrten sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Beschwerden der Bewohner über die zunehmend negativen Begleiterscheinungen des ansteigenden Ausflugsverkehrs. Die Bürger wetterten gegen die Restaurationen, die gewisse »Elemente« anzogen, sowie neu zugezogene Nachbarn und wehrten sich gelegentlich auf eigene Faust. Die Grundstücke in Schönholz waren ausnahmslos durch die Breite eines Fußweges geteilt. Der Schönholzer Louis Dantz machte diesen Durchgang 1884 einfach dicht. »Das Betragen des Nachbarn und dessen Familie sowie die eigene Sicherheit des Unterzeichneten, da Schönholz jetzt von Leuten unheimlichen Aussehens bewohnt ist, welche diesen Weg benutzen und Hausthiere auf skandalöse Art und Weise bei Seite schaffen, Vögel schießen etc., wie auch das Ruinieren der Hecken-Anlagen etc. durch die von dem Bagandt’schen Lokale kommenden Gäste, machen es dem ergebenst Unterzeichneten zur Pflicht, sich zu sichern und das Betreten des Weges resp. Grundstücks desselben zu verhindern.«15 Dantz fing sich einen kräftigen Rüffel ein, da der Zugriff auf den gemeinschaftlichen Brunnen durch die Sperrung nicht mehr möglich war und bei Feuerausbruch kein Wasseranschluss zur Verfügung gestanden hätte. Und gegen den in Dantz’ unmittelbarer Nachbarschaft sein Lokal betreibenden Restaurateur Albert Bagand, der auch eine Kegelbahn betrieb, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser ohne polizeiliche Genehmigung ein Feuerwerk abbrennen und eine öffentliche Musikaufführung auf dem sogenannten »Colonistenwege« abhalten ließ. Die Schönholzer Welt war aus den Fugen geraten. Und dennoch – mancher hat sich dort ganz köstlich amüsiert.

Ein Vergnügungsort gewinnt an Attraktivität und der Wirt an Umsatz, wenn Tanz im Angebot ist. So bat der Gastwirt Ferdinand Straus am 20. Juni 1895 »um Erlaubnis, in den Sommermonaten werktäglich in den Räumen der Berliner Schützengilde Tanz abhalten zu dürfen. Die strenge Ordnung sowie der Charakter, welcher dem Etablissement zu eigen ist, bürgen sicherlich für jeden Mißbrauch dieser erbetenen Vergünstigung. Seitdem ich die Bewirtschaftung übernommen, haben sich die Schützenfamilien wieder reichlich hierher gewöhnt und ergeht die Bitte, den Saal zu öffnen, täglich an mich.«

Falls dies zu weit gehe, möge doch wenigstens für Mittwoch eine Tanzerlaubnis erteilt werden. Straus erhielt die Antwort, dass »der Ertheilung der Genehmigung von Tanzlustbarkeiten am Mittwoch jeder Woche bis 11 Uhr während der Sommermonate keine Bedenken«16 entgegen stünden.

»Schloß Schönholz«, um 1905

Der Gastwirt Carl Bernau in Schönholz Nummer 11 sollte übrigens 1899 wegen solcher Tanzlustbarkeiten Strafe bezahlen, weil Kinder vom Garten aus zuschauen konnten. Der »Pariser Tanzsaal«, eine 1892 vom Vorbesitzer erbaute Halle, sei an zwei Seiten geschlossen, auf den anderen Seiten jedoch nur von zwei Galerien abgetrennt. Was dem Wirt die Strafzahlung eingebracht hatte, war selbstredend eine Vorschrift. Seit Oktober 1895 enthielt der Paragraph 1 der entsprechenden Polizei-Verordnung das Verbot der Zulassung schulpflichtiger Kinder zu Tanzlustbarkeiten in öffentlichen Lokalen. Was müssen das für Tänze gewesen sein?

Ein weiteres Ärgernis stand dem Gastwirt Bernau im Jahr 1899 ins Haus. Das Ärgernis war ein menschliches Bedürfnis, das den angrenzenden Nachbarn störte. Eine Klosettanlage war in Schönholz Nummer 11 zwar vorhanden, aber genau die rief den Unmut des Bewohners des Grundstückes Nummer 12 hervor. Der Bürovorsteher Winkler aus Berlin S.W., Klödenstraße 3, ließ zur Gesundung und Erholung am 1. Mai seine Frau und die beiden Kinder das kleine massive Wohnhaus beziehen. In diesen Zeiten zog es viele Städter saisonal in den grünen Norden Berlins. Doch nicht neben jedem gepachteten Wohnhaus stand die Abortanlage einer Wirtschaft, von denen Schönholz viele zu bieten hatte. Üble Gerüche und Feuchtigkeit machten der Familie den Aufenthalt zu Qual. Der angeschriebene Amtsvorsteher empfahl dem Pächter Winkler die Errichtung eines zwei Meter hohen Bretterzaunes. Die Bearbeitung des Falls zog sich hin und der erholungssuchenden Familie manch penetranter Gestank in die Nase. Die Mängel waren schließlich im September beseitigt. Die Kontraktdauer des Herrn Winkler endete übrigens am 30. September. Schöne Ferien.

Die Unzufriedenheit vieler »ehrbarer« Menschen drückt sich in ihren Schreiben an Behörden oder Amtspersonen aus. Der Pankower Landrat bekam im Juni 1905 von einem Bürger, der seit Jahren am Sonntag seine Fußpartien in die Umgebung Berlins unternahm, Folgendes zu lesen: Da er im Norden wohne, führe sein Weg oft über Schönholz, wo er seinen Durst bei »Abraham« lösche. Ein Gläschen in Ehren. Der aufgebrachte Bürger berichtete, dass es bei »Abraham« einen Tanzsaal und ein von Frauen bedientes Roulettspiel gebe, das gar nicht übel sei, würde nicht den Minderbemittelten Geld aus der Tasche gezogen. Nebenan wohne übrigens ein Gendarm. Bei »Lange« finde er nun das »richtige Monte Carlo«: ein indisches Pfeilwurfspiel, bei dem als Gewinn 60 Pfennige oder Sachpreise lockten, oder ein mit Geld gespicktes Brett, nach dem mit Ringen geworfen werden könne. Zum Schluss erlaubte er sich den Hinweis, dass am Waldesrand der Schönholzer Heide den Wandersmann ein weiteres Roulett, ganz wie bei »Abraham«, empfinge. »Soweit ich unterrichtet bin, sind solche baaren Geldauszahlungen doch gesetzlich nicht erlaubt? Im Interesse des Publikums sowie der Behörde ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren gehorsamst um Abstellung solcher Mißstände.«17

Das bekannteste Etablissement in der Schönholzer Heide war aber zweifellos das sogenannte »Schloss Schönholz«. Mit einem wirklichen Schloss hatte es nichts gemein, höchstens dass auch hier der Gast König war, der Wirt aber Kaiser. An einem solchen Ort war ein gutes Saisongeschäft zu machen, vermutete die Witwe Rüffer aus der Berliner Grenadierstraße 36 und beantragte im von Hans Retschlag geführten »Schloß Schönholz« »für die ganze Sommersaison 1902 einen Bolzenschießstand und eine Würfelbude zum Auswürfeln von künstlichen Blumen, Muscheln und Nippsachen, aufstellen zu dürfen.«18 Allerdings fehlte der nicht Ortsansässigen der Wandergewerbeschein und so wurde ihr Antrag abgelehnt. Andere dagegen hatten es leichter. Das Berliner Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiment No 1, 11. Bataillon, wollte sich absichern und ersuchte schriftlich, der Landrat des Kreises Niederbarnim möge doch »gefälligst« (im Höflichkeitston) eine Mitteilung machen, ob Bedenken bestünden, wenn die Bataillons-Musik während des Sommers in dem Etablissement »Schloß Schönholz« in Uniform spiele. Zuvor erklärte schon der Amtsvorsteher Moldenhauer am 15. November 1905: »Der Retschlag ist Pächter des Lokals der Berliner Schützengilde zu Schönholz. Derselbe ist Anhänger der konservativen Partei. Das Lokal wird meist von Krieger-Faen und Sport-Vereinen, sowie im Sommer von Berliner Ausflüglern benutzt. Gegen das Konzertieren einer Militärkapelle in Uniform in diesem Lokale stehen diesseits Bedenken nicht entgegen.«19

Was zum Zielen

In Niederschönhausen, am westlichen Ende der Hermann-Hesse-Straße, liegt eine Schützenstraße von so imposanter Kürze, dass es eigentlich »zum Schießen« ist. Der Schriftsteller Hermann Hesse, nach dem die Straße 1992 benannt wurde, war Literatur-Nobelpreisträger, jedoch kein guter Schütze. Zuvor hieß die Straße nach Kurt Fischer, dem ersten Chef der Deutschen Volkspolizei, und vor 1951 Bismarckstraße. Die rechtwinklig von der Schützen- in Richtung Provinzstraße abgehende Buddestraße ist hingegen nur noch auf Karten älteren Datums verzeichnet. Die Asphaltierung verweist auf den Postenweg innerhalb des sogenannten Todesstreifens der Berliner Mauer. Budde übrigens war einst Generaldirektor der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken in Berlin.

Der Name der Schützenstraße erklärt sich durch ein gelbes Gebäude schräg gegenüber, dessen von einem Dreieckgiebel überfangener Risalit den markantesten und höchsten Teil bildet. Die eingeschossigen Seitenflügel verleihen dem zweigeschossigen Hauptbau Gewicht. Unter dem dreieckigen Giebelaufsatz ist ein von der Straße nur schwer zu erkennendes Jagdszenen-Relief zu sehen. Das 1883 errichtete Schützenhaus gehört heute zu den geschützten Einzeldenkmälern des Bezirkes. Die Schönholzer Heide wurde einst durch dieses Gebäude um eine Besonderheit reicher, denn den Städtern bereitete das Schießen in ihrer Freizeit großes Vergnügen. Dafür besaßen sie zuvor einen Schießplatz in der Linienstraße 3–5 in Berlin-Mitte, über den Friedrich Nicolai 1769 schrieb: »Zu den Lustbarkeiten der Berlinischen Bürgerschaft gehört noch das Scheibenschießen und das Königschießen. Jenes nimmt den Tag nach Pfingsten jederzeit seinen Anfang und währt einige Tage. Die Schützenbrüder schießen als dann auf dem Schützenplatze (vor dem Königstor) nach der Scheibe um gewisse unter sich ausgesetzte Preise … Sowohl beim Scheibenschießen als beim Königsschießen sind auf dem Schützenplatze verschiedene Buden aufgebaut, in denen allerhand Waren verlost und verspielt werden, welches sonderlich bei schönem Wetter eine größere Menge Volk auf diesen Platz zieht.« Bereits 1747 kam es, durch Friedrich II. anempfohlen, zur »Errichtung einer neuen, einigen und einzigen Berliner Schützengilde, welche zwei Kompanien« umfasste.20 Auf alten Stadtplänen ist der Platz dieser Schützengilde mit ihrem Festbau neben den Friedhöfen der Nikolai und St. Mariengemeinde, die heute noch am ehemaligen Prenzlauer Tor existieren, gut zu erkennen. Über das innerhalb der alten Stadtgrenze gelegene Grundstück, das für 1 310 000 Reichsmark nach der Reichsgründung äußerst profitabel verkauft werden konnte, zogen nun Planer Straßen, um einer Neuerschließung und Bebauung Platz zu machen. Die Berliner Schützengilde zog mit reichlich Geld im Beutel gen Norden, kaufte im Dezember 1882 in Schönholz 100 Morgen Land und platzierte dort ihr neues Schützenhaus, das samt Schießanlage bis 1883 fertiggestellt war. In der Linienstraße 3–521 in Mitte traten am 22. März 1884 letztmalig Schützen an.

Ein ordentlicher Bogen Büttenpapier, bedruckt mit der Aufschrift »Schützengilde der Haupt- und Residenzstadt Berlin«, ging am 26. April 1888 mit dem Hinweis an den Magistrat von Berlin, dass zwei Jahre später das X. Deutsche Bundesschießen stattfinde, »zu welchem die Wahl der Feststadt noch nicht getroffen« sei. »Die innerhalb unserer Gilde mehrheitlich ventilirte Frage betreffend die Übernahme dieses Festschießens nach Berlin und Herrichtung der noch erforderlichen Schießanlagen und Baulichkeiten auf unserem Grundstück Schloß-Schönholz hat dahin geführt, Berlin als Feststadt vorzuschlagen, wenn unsere vorgesetzte Behörde diesem Projekte ihre Zustimmung nicht versagt.«22 Auf dem Terrain des »Berliner Traber Club« in Weißensee konnte immerhin im Juni 1882 das »7. Mitteldeutsche und 7. Brandenburgische Provinzial Bundes-Schießen in Berlin« stattfinden. Aber was war Mitteldeutschland gegenüber allen deutschsprachigen Ländern, die seit 1862 zu einem solchen Schützenhöhepunkt zusammenkamen. Neben der Schweiz und Österreich-Ungarn trafen auch Schützen aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Italien, England, Holland, Belgien, Schweden und Norwegen ein. Dem Magistrat musste nicht ernsthaft die Pistole auf die Brust gesetzt werden; er stimmte dem Ersuchen zu. Es folgten die erbetenen Zuschüsse, die finanziellen, versteht sich. Der Magistrat möge sich an der Stiftung der Preise beteiligen, hieß es, 40 000 Mark wurden immerhin zur Beschaffung von Ehrengaben bewilligt.

Festplatz des X. Deutschen Bundesschießens 1890 an der Berliner Straße

Damit das Schützenfest nicht den Bach hinunterging, brauchte es Wasser. Das Rohrnetz der städtischen Wasserversorgung endete in der Schönhauser Allee, 520 Meter von der Grenze Berlins und damit Pankows entfernt. Die Kosten für die Erweiterung des Rohrnetzes außerhalb Berlins trug der Ausschuss für das Bundesschießen selbst. Der Magistrat entsprach dem Antrag auf Erweiterung des Rohrnetzes bis zur Stadtgrenze, um zur Förderung des Unternehmens beizutragen. Der Festausschuss argumentierte auch mit Nachhaltigkeit, denn kein Geld würde in den märkischen Sand gesetzt, weil städtisches Leitungswasser »bei später in jener Gegend einsetzender Bauthätigkeit ohnehin nicht zu umgehen wäre«. 4 540,05 Reichsmark kostete es, den Festplatz mit Wasser zu versorgen. Der konnte aufgrund des Platzbedarfs für Baulichkeiten, Festzelte und der zu erwartenden Menschenmenge nämlich leider nicht in der Nachbarschaft des Schönholzer Schützenhauses gefunden werden: »Ein als Festplatz geeignetes Terrain ist in dem rechts an der Chaussee vor Pankow gelegenen, dem Amtsvorsteher dieses Ortes Herrn Schwartze gehörigen Ackerlandes gefunden, und ein bezüglicher Vertrag bereits abgeschlossen.«23

Der »Central-Ausschuß« für das X. Deutsche Bundesschießen zeichnete sich durch einen erlauchten Kreis Angehöriger aus: Oberbürgermeister Forckenbeck als Ehrenpräsident, der Königliche Lotterieeinnehmer Diersch als Festpräsident und als sein Stellvertreter James Hobrecht, der verdienstvolle Berliner Stadtbaurat. Lieutenant a. D. und Amtsvorsteher Schwartze gehörte ebenso zu den Mitgliedern.

Mit einem prächtigen Festumzug begann am 6. Juli 1890 an der Siegesallee im Tiergarten das mit Spannung erwartete Bundesschießen in Berlin. Der Festzug marschierte zunächst vor das Rote Rathaus, wo eine große Tribüne für gut 1 500 Leute aufgebaut war. Danach bewegte sich der Tross gen Pankow, angeführt von einer Reiterformation mit dem alten Banner der Berliner Schützengilde, einem Musikcorps, dem die ausländischen Schützen, Gruppen in historischen, verschiedene Jahrhunderte verkörpernden Gewändern folgten, bevor sich die festlich geschmückten Wagen jener deutschen Städte zeigten, in denen bis dato Bundesschießen stattgefunden hatten, allen voran der erste Ausrichter Frankfurt am Main. Hinter dem Festwagen der Stadt Berlin folgte die große Schar der inländischen Schützen, Mitglieder diverser Innungen und vieler Vereine.

Der Beitrag zur Teilnahme am Schießen betrug sechs Mark, Ausländer hatten eine Zulassungskarte in Höhe von drei Mark zu erwerben. Die Resonanz war groß, die Zahl der Schaulustigen noch größer. Dichtes Gedränge herrschte bis zum Ende des Bundesschießens auf dem östlich der heutigen Berliner Straße, etwa zwischen Eschengraben und Borkumstraße gelegenen Festplatz, vor dem ein burgartiges Eingangstor empfing. Das bekannte Architekten-Duo Cremer & Wolffenstein hatte die Festhalle erbaut, die immerhin 5 500 Schützen gefasst haben soll. Bernhard Sehring, der wenig später das Theater des Westens plante, hatte den runden Gabentempel errichtet, in dem die Preise und Pokale bis zur Verleihung aufbewahrt wurden. Diverse Schießbuden, Vergnügungs- und vor allem Bierzelte bekannter Brauereien komplettierten die Anlage.

Die Zeitzeugen waren trotz des Wetters des Lobes voll, das Abschlussbankett strotzte nur so vor Dankbarkeitshymnen. Zitiert sei der Wiener Oberschützenmeister Dr. Waniczek: »Verehrte Festgenossen, liebe Freunde! Wer so treffliche Tage hier verlebt hat wie wir, der scheidet wohl mit Bedauern darüber, daß diese schönen Stunden zu Ende sind; (…) Mich drängt es im Namen der Oesterreicher diesen Dank hier öffentlich auszusprechen (…) daß es einem jeden von uns bewußt war: hier bist du als Oesterreicher gern gesehen! (Bravo!)« Auf der anderen Seite beklagten die Gralshüter der Sittlichkeit gewisse Ausschweifungen: »Wo Männer in Massen zusammenkommen, scheinen sie ohne Prostituierte sich nicht vergnügen zu können. Das zeigen unter anderem die Vorgänge auf dem 10. Deutschen Schützenfest (…)«24

Zwölf Jahre später fand unter dem Protektorat seiner königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich-Wilhelm von Preußen das XX. Mitteldeutsche Bundesschießen wieder in Berlin statt, ausgerichtet nun endlich in Schönholz. Es ging dabei nicht nur um die Prämierung der besten Schützen, denn insgesamt 64 Ehrenpreise wurden für das Schießereignis im Juli 1902 angemeldet. Am 6. Juli um 11 Uhr traten die Schützen mit Fahnen am Schloß Schönholz an. Ein Stunde später begann die Feier, die ihren Höhepunkt in der Festtafel hatte. Erst um 16 Uhr wurde schließlich das Wettschießen eröffnet. Auch ein großes Feuerwerk gehörte zum Festprogramm. Acht Jahre später, 1910, fand das nunmehr XXV. Mitteldeutsche Bundesschießen »in den herrlichen Anlagen des Schloßes Schönholz« unter dem Protektor Prinz Oskars von Preußen statt. »Die alte Berliner Schützengilde rüstet sich in ihrem prächtigen Besitztum ›Schloß Schönholz‹ die Schützen aus allen deutschen Gauen und aus befreundeten Bundes- und Nachbarstaaten festlichst zu empfangen und herzlichst zu begrüßen.«25

Vier Jahre später rüstete Deutschland gegen die Nachbarstaaten zu einem anderen, schrecklichen Schießen, dem Ersten Weltkrieg. Mit den Schützenfesten war es erst einmal vorbei. 1933 beging die Schützengilde in Schönholz kühn ihr 500-jähriges Bestehen, kühn insofern, als das Gründungsdatum so genau gar nicht feststeht. Streichen wir eine Null weg, stimmt zumindest das Umzugsjubiläum nach Schönholz.

Geblieben ist heute nur das Schützenhaus, das für eine über 100-jährige Tradition steht. Mehrere Vereine teilen sich derzeit die Schießanlage, zum einen der Schützenverein »Schönholzer Heide« e.V., 1990 aus der Sektion der Gesellschaft für Sport und Technik der DDR hervorgegangen, zum anderen der »Jägerheimer Schützen e.V.« aus Reinickendorf, der Berliner Sommerbiathlonverein 1991 e.V. sowie der Robin’s Kids e.V., die mit traditionellen Langbogen schießen.

Und im Sommer, am letzten Wochenende vor den Ferien, lädt das Trommelfest RAKATAK seit seinem Umzug im Jahr 1996 vom Bürgerpark aufs geräumigere Schützengelände ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendförderung Pankow hatten 1994 die Idee, ein Fest ohne Verstärker und Technik für Trommel- und Percussion-Interessierte zu organisieren und gleichzeitig die Jugendförderung kreativ vorzustellen. Aus einem kleinen Pankower Stadtteilfest hat sich mittlerweile ein beachtetes Berliner Festival entwickelt.

Das Heide-Theater

Nach 1900 ist der Versuch unternommen worden, einen »Lunapark«-Ableger nördlich der Bismarckstraße (Hermann-Hesse-Straße), östlich der Schießanlage Schönholz und in Nachbarschaft zum »Schloß Schönholz« zu etablieren. Doch das »Traumland« konnte erst Anfang der 1930er Jahre in größerem Ausmaß etabliert werden und übertraf sogar den Halenseer »Lunapark«, der 1935 abgerissen wurde. Im Jahr der Ausrichtung der Olympiade, 1936, existierte in der Schönholzer Heide der größte Vergnügungspark Berlins, mit einer Wasserrutsche, Riesengebirgs- und Geisterbahn, einer Freilichtbühne nebst Großgaststätten wie »Alt-Berlin«, den »Rheinlandsälen« oder »Oberbayern«. Es gab sogar Bestrebungen, das »Fliegenfest« wiederzubeleben. Zum allgemeinen Bedauern war dies jedoch nur von kurzer Dauer. Nichts erinnert heute mehr in der 35 Hektar großen Schönholzer Heide an das »Traumland«.

Der Vergnügungsaspekt fand jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg seine Fortsetzung. In den Nachkriegsfünfzigern fanden »heitere Abende« unter dem Motto »Schön ist’s in Schönholz« statt:

Tanz im Heide-Theater, um 1959

Auf seine Bühnen im Grünen / ist der Berliner stolz

Aber die schönste von ihnen, / ist die Freilichtbühne in Schönholz.

Dort kann man vieles erleben: / Volkskunst, Theater, Ballett,

Tanz und Konzert und daneben / Varieté, Kabarett.

Drum zieht es auch ganz Berlin (…)

nach Schönholz zu der Freilichtbühne hin (…)26

Fritz Steinmann komponierte zu diesem Text von Ernst Ess das »Schönholzer Marschlied«. Wer heute die Schönholzer Heide durchstreift, wird nirgends einer solchen Freilichtbühne gewahr. Dereinst war es gar eine Lotterie, aus deren Fond 149 700 Mark zum Bau bereitgestellt wurden. In ihrem Geschäftsbericht von 1955 wurde diese Aufwendungshöhe vermerkt, als der erste Bauabschnitt als abgeschlossen gemeldet wurde. Am 17. August 1956 eröffnete das Heide-Theater, gefüllt bis auf den letzten der 2 500 Plätze, mit Shakespeares »Maß für Maß«. Die Aufführung war eine Inszenierung des Hans-Otto-Theaters Potsdam. Und es blieb bei Weitem nicht das einzige Gastspiel. Der Kreis der Darbietenden und Darstellenden reichte vom Friedrichstadtpalast und der Staatsoper, vom Kabarett »Die Distel« und der »Herkuleskeule« bis zum Erich-Weinert-Ensemble der Volksarmee. Der Dichter Weinert, 1953 verstorben, hatte nur wenige Meter entfernt in der Straße 201 gewohnt.

Neben leichter und ernster Konzertmusik wusste vor allem der »Tanzabend nach neuesten Amiga Schallplatten« zu gefallen. Bis 1958 entstand eine große WC-Anlage, aber es fehlte am Ende des Jahres weiterhin eine richtige Bestuhlung der Freiluft-Bühne und eine entsprechende Gastronomie, die, letztlich doch gebaut, von der sozialistischen Handelsorganisation HO als »Theaterklause« betrieben wurde.27