Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Aguja Literaria

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

En Para hacer el cuento corto...Hugo Hanisch Ovalle nos sorprende con entretenidas y aventureras experiencias vividas en sus diversos viajes y trabajos alrededor de todo el mundo, acompañadas por maravillosas acuarelas de su propia y genial mano, que deleitarán al lector a medida que avance por cada una de las inolvidables anécdotas. Aunque concebido para dejar un testimonio a sus descendientes, ofrece un rico contenido que atrapará a todo tipo de lector. En su interior encontrará entretenidas anécdotas, descripciones llamativas, datos históricos y detalles sobre situaciones políticas, sociales y culturales. Elementos que muy bien coordinados permiten hacerse una idea del contexto de cada escrito según el país y el año en que ocurrió lo narrado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 767

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PARA HACER EL CUENTO CORTO...

Hugo Hanisch Ovalle

PRIMERA EDICIÓNOctubre 2021

Editado por Aguja LiterariaNoruega 6655, dpto 132Las Condes - Santiago - ChileFono fijo: +56 227896753E-Mail: [email protected] web: www.agujaliteraria.comFacebook: Aguja LiterariaInstagram: @agujaliteraria

ISBN: 9789566039983

DERECHOS RESERVADOSNº inscripción: 2021-A-8950

Hugo Hanisch OvallePara hacer el cuento corto...

Queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita del autor, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático

Los contenidos de los textos editados por Aguja Literaria son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el pensamiento de la Agencia

ILUSTRACIONESHugo Hanisch Ovalle

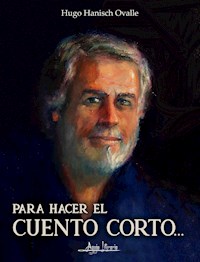

TAPASImagen de Portada: Hugo Hanisch Ovalle (autorretrato)Diseño de Tapas: Josefina Gaete Silva

Que tu memoria sea el equipaje de tu viajeAleksandr Solzhelnitzyn, 1975

¿Y de qué sirve un libro sin dibujos?Lewis Carrol, 1865

PALABRAS DEL AUTOR

Me he recogido en cuarentena por el Coronavirus y tratado de escribir en la soledad del campo, a mis nietos, relatos reales que recogen las experiencias de vida que he tenido. En estos, cuidé no llamar a las personas por sus verdaderos nombres para salvaguardar su privacidad y evitar que las imprecisiones de mi memoria pudieran afectarlos.

Tuve la suerte de tener un trabajo lleno de viajes y vivencias que he resumido en estas crónicas. No traté de ordenarlas ni temí mezclar las fuera de lo común con las domésticas y campesinas, pues creo que hoy todas resultan extraordinarias.

Pertenezco a una generación que veneró a sus padres y es bastante ignorada por sus hijos, quienes se han empoderado por la tecnología que está lejos de resolverlo todo por muy avanzada que sea, y están secuestrados por sus teléfonos celulares, aunque en esos mismos podrán quizás mis nietos y los de ellos, leer estas notas antes de que hayan superado el género Sapiens. Sin embargo, por ahora nuestra arrogancia está siendo noqueada por el coronavirus y ni sabemos hasta cuándo estaremos confinados. Espero que puedan gobernar la tecnología para sanarnos y ahora sí crear una aldea global que incluya las singularidades y evite convertirnos en irrelevantes anónimos en las redes sociales.

No fue fácil mi carrera, pero tuve el privilegio de conocer una diversa e intensa realidad, que era bien poco predecible para un ingeniero. Creo que las nuevas generaciones debieran replantearse si el bienestar burgués debe ser la principal motivación de vida o sería mejor dar paso a la curiosidad de conocer lo diferente, que puede ser no tan rentable, pero provechoso, solidario y muy entretenido.

Agradezco a mis padres que, con su ejemplo y cariño, estimularon mi curiosidad, el trabajo duro y la particularidad de mi propia vida. Pertenecieron a una generación que se esforzó para proteger a sus hijos de la pobreza. Ojalá estas notas puedan ser un granito de arena para proteger a nuestros hijos y nietos de la riqueza.

Podría escribir días enteros acerca de los magníficos paisajes, exóticas ciudades y extraordinarias personas que rodean a estos relatos, pero para eso hay grandes narradores y he preferido hacer el cuento corto, amenizando esas vivencias con algunas ilustraciones que provienen de mi manía de dibujar todo lo que veo. Espero que les gusten, aun cuando a esta fecha pudiesen no ser siempre políticamente correctos.

Hugo Hanisch Ovalle Junio, 2021

CONTENIDO

Palabras del autor

Para hacer el cuento corto...

Países donde tuve la suerte de trabajar

Bajando el Amazonas

Ecuador es un país asombroso, pues reúne tres naciones en su pequeño territorio: la costa, la sierra y la selva, que tiene su origen en las nevadas cumbres del Chimborazo, desde donde nacen los arroyos que forman el río Napo que escurre hasta el atlántico convertido en el Amazonas, el mayor río del mundo.

Fuimos en familia con varios amigos a la selva desde Quito, cruzando en jeep la cordillera por el volcán Intisana, desde donde descendimos a la sofocante jungla amazónica. Los pueblos del camino eran un montón de casas de madera y zinc al costado de calles sucias y fangosas de tanto llover.

El camino de ripio se iba estrechando entre palmeras, árboles gigantescos y puentes militares hasta llegar al pequeño puerto de Mishaguallí sobre el río Napo, donde dejamos los vehículos. Desde allí salían largas canoas hechas de un tronco de Ceiba que artesanos construían a hacha y azuela. Iban equipadas con motores fuera de borda y a diario transportaban carga y pasajeros por el caudaloso y turbio cauce del río, de más de cuatrocientos metros de ancho. Tomamos dos botes que en un par de horas de navegación nos llevaron al rústico hotel de un suizo, quien construyó unos palafitos sobre el río junto al pueblo de Ahuano, donde convivían aborígenes aucas y colonos. Cada cabaña tenía anexada una jaula con alguna fiera que, al amanecer, oficiaba de despertador con sus aterradores rugidos.

Desde allí hicimos varias excursiones, como a una isla de simios, donde un travieso mono araña no encontró nada más entretenido que colgarse del chape de mi hija, entonces de siete años, que salió despavorida con todos nosotros tratando de alcanzarla, hasta que el simio burlón de un salto se perdió entre los árboles. Nos bañamos río abajo junto a las pirañas que aún a esa altura del río no se enervaban por el calor que las enfurecía, y comimos en una casa nativa hecha sobre pilotes en la mitad de un pantano plagado de cocodrilos. Tras una excursión llegamos exhaustos a nuestro hotel para de bajativo observar cómo una “domesticada” e inmensa boa constrictora engullía entera a una hipnotizada gallina que el suizo reponía a menudo.

En esos días se celebró el carnaval de Ahuano, que remataba con un festival cuyo plato fuerte era un concurso de belleza en el que competían por igual las indígenas locales y las pioneras venidas de la sierra. A falta de varón neutral, me pidieron que me integrara como miembro a un jurado que ya componían el suizo y el alcalde. Me instalé a tal efecto sobre un decorado estrado, donde pintaron mi cara con betún negro y pintura blanca según sus costumbres. Bajo una mortecina luz de generador, las candidatas desfilaron en traje de noche y después en bikini, tras lo cual fueron seleccionadas las finalistas: una colona y la otra auca.

La ventaja era para la serrana, pues era bien agraciada y la indígena apenas sabía castellano para responder las consabidas preguntas del jurado. El alcalde votó por su coterránea, el suizo por la serrana y recayó en mí el voto dirimente ante la expectación de la comunidad nativa, que estalló en júbilo cuando por humanidad di el premio a la originaria. Esa noche recibí grandes muestras de cariño de los nativos, quienes me atiborraron con frutas y licores tropicales.

Al día siguiente debimos arrancar de Ahuano, pues se desató el peor diluvio en años, que hizo subir el río en varios metros arrastrando a su paso cientos de árboles. Nos apretujamos alarmados en un par de canoas que cubrimos con plásticos para soportar el aguacero y nos entregamos a las manos de los canoeros, que, a fuerza de motor, pudieron por horas remontar con dificultad la furiosa corriente, esquivando rápidos y troncos.

Cuando logramos desembarcar, estábamos empapados y agotados, pero felices tras asegurarnos de que estábamos bien y juntos en tierra firme.

Desde Irak con miedo

Estando destinado a Pakistán no era fácil ser optimista, pues el fanatismo religioso, la pobreza, la corrupción, la crisis política, el agobiante calor, el racionamiento eléctrico, el hedor de la ciudad y un largo etcétera, nos hacía la vida muy difícil. Además, los lugares que frecuentábamos eran objetivos de atentados talibanes que nos mantenían en permanente zozobra.

Durante mi estadía en Islamabad, en tres kilómetros a la redonda hubo más de mil muertos. Al asedio y asalto a la mezquita Roja, se sumaban los atentados con bombas en el Marriott, en la embajada danesa, en la estación de policía del mercado Melody, en el restorán Luna Caprese, en el mercado Khosar, y el asalto al club militar, por mencionar los que recuerdo.

En todo el país, la violencia se ensañaba en las comunidades tribales de la provincia fronteriza con Afganistán, pues los clanes eran muy primitivos y fundamentalistas. En esos días se leían noticias de muchachas apedreadas hasta morir por algún chisme amoroso, el burka se hizo obligatorio y la educación femenina fue prohibida.

Estaba muy desanimado y por casualidad me contacté por Skype con Fernando Restrepo, un buen amigo consultor, ex viceministro de finanzas de Colombia que, en el 2008, el Banco Mundial había destinado al ministerio de hacienda de Irak bajo las fuerzas de ocupación. Su oficina estaba en un antiguo y devastado palacio de Sadam Hussein en Bagdad.

Con cierta frecuencia nos comunicábamos para intercambiar ideas, aprovechando que las unidades militares en Irak tenían Internet. Fernando estaba acantonado en una base italiana de apoyo logístico en las afueras de Bagdad, que tenía prohibido entrar en combate. Según me contaba, parecía más un campamento de vacaciones que un destacamento en Irak, pues no peleaban y eran bien atendidos por expertos cocineros que preparaban las mejores pastas a sus oficiales sin que jamás faltara un buen vino toscano. Los soldados italianos se distinguían por llevar una vistosa pluma negra sobre los cascos del característico uniforme camuflado de las fuerzas de ocupación.

En una oportunidad, la comunicación era entrecortada, había mucho ruido y solo se veían destellos y sombras fugaces. Me contó a gritos que iba dentro de un humvee cuyo convoy camino al centro de Bagdad, había sido emboscado y estaba bajo fuego de artillería. Escuché atónito muchos gritos, tableteo de ametralladoras y ruido de motores por un par de largos minutos antes de que se cortara la transmisión. Quedé impactado y traté en vano de volver a comunicarme, lo que logré al cabo de muchas horas, cuando él ya había llegado a salvo de vuelta a su campamento. Me contó que había sido un ataque al convoy y aunque pudieron replegarse sin bajas, la experiencia había sido aterradora. Lo empujaron al suelo mientras el vehículo se retiraba del peligro disparando, para volver al cuartel apoyado por helicópteros artillados.

Después de esa desventura, me congracié más con nuestra realidad y llegué a pensar que la Secretaria de Estado Americana, Madeleine Albright, había exagerado cuando aseveró que Pakistán era el país más peligroso del mundo.

Recordamos el episodio, acompañados de un buen vino, cuando años más tarde Fernando nos visitó en Marchigüe y ya no queríamos saber nada de las guerras contra los talibanes.

Los monasterios pintados de la Bucovina

Rumania ha sido siempre un manojo heterogéneo de pueblos que solo se unieron tras la segunda Guerra Mundial. En su actual territorio albergó a búlgaros, valacos, transilvanos, cumanos, húngaros, sajones, gitanos, moldavos, bucovinos, judíos, rutenos, austríacos, turcos, y por supuesto rumanos que, si bien eran mayoría, fueron sometidos por siglos a los boyardos magyares y alemanes.

El país tuvo una fugaz dinastía real hasta que se alineó al eje en tiempos del nazismo, con la terrible deportación de judíos y gitanos, hasta que fue ocupado por Rusia al final de la Guerra e impuso un férreo comunismo en el país que empezó a desgranarse expulsando a húngaros, alemanes y austríacos. Los rutenos y moldavos fueron incluidos en las tierras que se anexó la Unión Soviética y los gitanos emigraron en masa a Canadá cuando triunfó la revolución democrática en 1989 que la integró nuevamente a Europa occidental. Rumania siguió dividida en sus regiones históricas, pero habitadas en forma predominante por rumanos.

La Bukovina, históricamente austríaca, deslinda al norte con Ucrania y al este con Moldavia, y a pesar de tantas desventuras bélicas se mantiene prácticamente aislada del resto del país. No obstante, el nazismo, que despreció la religión, y la dictadura soviética, que dinamitó un tercio de las iglesias y monasterios, no pudieron acabar con los famosos monasterios pintados del siglo XV, por la presión internacional que los consideró patrimonio cultural de la humanidad.

Los monasterios fueron construidos y ofrecidos a Dios por los nobles locales durante el siglo XIV y XV, tras su tenaz resistencia a las hordas otomanas que buscaban invadir Europa por el Este, como antes habían intentado los hunos, los tártaros y los rusos que ambicionaban sus feraces praderas. La gran fortaleza de Suceava era el bastión defensivo de los Cárpatos, región de una belleza difícil de describir. Miguel el Grande, Matías Corvino, Besarab de Valaquia y Vlad III Drácula, pacificaron sus conciencias construyendo estos monasterios que tienen los exteriores completamente pintados con íconos de brillantes colores.

Por razones de trabajo visité la capital de Bucovina, desde donde me arranqué apenas tuve un fin de semana libre y recorrí doscientos treinta kilómetros en un día por entre boscosas montañas, para acceder a los monasterios de Moldovita, Sucevita, Humorulu y Voronet que rodeaban Suceava más allá de los Cárpatos fronterizos con Ucrania. Mis colegas resultaron ser muy cultos y dieron un gran valor agregado a mi visita y, para mi suerte, mi anfitrión rumano sabía de memoria el significado religioso de cada escena pintada en las viejas paredes monásticas que por siglos seguían resguardadas por robustas fortificaciones externas.

La iglesia ortodoxa era muy tradicional y sus construcciones estaban atiborradas de íconos decorados con mucho oro, en especial la iconostásis que equivalía al altar católico que para ellos era una cámara privada extremadamente ornamentada con reliquias e íconos de hieráticas miradas de estilo bizantino. Lo que hacía diferente a los monasterios bucovinos del resto del país, era su pintado exterior que cubría totalmente sus iglesias, en las que predominaba en su fondo un azul tan fino que desde entonces se le denomina Azul Moldavita en los estándares universales de color.

Todos los monasterios pintados albergaban a comunidades de monjas que vivían de la confección de imágenes religiosas, confites, mermeladas, vino de misa y artesanías folclóricas de gran valor por sus finos bordados. Sus ceremonias tenían gran boato y ostentación, las que magnificaban entonando cantos gregorianos en idioma griego. Para convocar a la oración llamaban a su feligresía golpeando tablas para evitar que el tañido de las campanas delatase su presencia ante los turcos, a pesar de que desde hacía siglos no representaban amenaza alguna.

Fue un día precioso y lleno de la paz que irradiaban las comunidades religiosas, cuyos eremitas por siglos apenas supieron de las azarosas políticas de sus monarquías, democracias y dictaduras que tanto transformaron a Rumania.

Viaje a Europa muerto de hambre

En 1978, en mi camino de regreso como mochilero desde Europa, estaba en Grecia casi sin plata ni saber cómo volver a Roma, desde donde debía embarcarme de vuelta a Chile en tres días. Casi se me había olvidado comer, al punto que llegué a bajar como quince kilos y sobrevivía a puras galletas y agua de la llave.

Llegué de noche al puerto de Patras y a pesar de que no logré juntar el valor del pasaje con las monedas que me quedaban, pedí en boletería que me permitieran abordar el último ferry a Italia, asegurando que viajaría a la intemperie. Me atendió una señora, quien a pesar de usar una barba tan larga como para trabajar en un circo, encontré hermosa cuando sonriente tomó mis últimos dracmas, peniques y chelines, y me permitió escabullirme a la motonave.

Era el único pasajero que viajaba a la intemperie, pero la llovizna y el viento helado me forzaron a bajar a una cubierta llena de húmedas bancas de madera. Nadie me preguntó nada y me acomodé dentro del saco de dormir hasta que de madrugada arribamos a Italia, cuyas lejanas luces nos habían guiado durante la noche.

Terminé de dormir en la estación de Brindisi, desde donde tomé un viejo tren al norte que paraba en todos los pueblitos. Me había propuesto no regresar a Roma sin visitar Asís, la tierra de San Francisco, para lo cual había guardado mis últimas liras. Compartía mi lugar con varios sicilianos que iban a trabajar a Turín y cargaban queso, jamón y vino para el viaje. Sobre una maleta jugaban cartas y comían entre carcajadas, torturando mis pobres tripas en completo ayuno.

Para matar el hambre fumé un cigarrillo ordinario del último paquete español que me quedaba. La cajetilla contenía “Bisontes”, que eran petardos camuflados de cigarrillos; llamó su atención y les ofrecí unos, que de seguro aceptaron por curiosidad. Del cigarrillo a la conversación medió un paso y mientras hablábamos, los sicilianos comían a carrillos llenos quesos y jamones, que alternaban con grandes sorbos de vino casero. No podían imaginar que el flaco chileno con que conversaban no lo era exactamente por su contextura natural, y a no ser por el traqueteo del tren, habrían escuchado el angustioso sonar de mis tripas.

Pasamos primero por la ciudad de Ancona, donde vivió el santo padre Pío, para dirigirnos después a la maravillosa Asís de San Francisco, mientras llevaba a punta de ayuno, mi propio camino a la santidad. Hablamos de todo en un italiano chapurreado mientras devoraba con mi vista cada bocado que se echaban a la boca mientras me acosaban a preguntas sobre cómo era Chile.

Creo que estaba a punto de desmayarme cuando me ofrecieron, indiferentes, compartir la comida. Sin duda mis ojos desorbitados y mi manera de engullirla a dos manos traicionaron mi templanza y medio avergonzados terminaron ofreciéndome todo cuanto llevaban. Comí lo que pude, confiándoles que apenas había probado bocado en varios días.

Nunca me habían sabido tan ricos los quesos, los jamones y los salames ahumados, y al despedimos emocionados en Asís, mi mochila estaba llena de comida.

Los "mojados"

Durante una misión de asesoría en Guatemala, colaboró conmigo un ingeniero informático de origen Maya llamado Omar. Era testigo de Jehová y provenía de la región de Quetzaltenango. De inmediato demostró su excepcional calidad humana y profesional para reforzar nuestro equipo.

De tanto compartir nuestro trabajo, fui conociendo más su abnegada historia para llegar a ser profesional y cómo apoyaba económicamente a sus hermanos menores para que también lo lograran. Cuando entró a la Universidad salió por primera vez de su ciudad natal, donde su madre tenía un humilde comercio artesanal y su padre había emigrado a Estados Unidos, sin que de él nunca más se supiera.

Cuando fue contratado por la misión del Banco Mundial en Pakistán, Omar debió viajar a Islamabad haciendo escala en Estados Unidos, país que visitaba por primera vez y le inquietaba mucho. Razones no le faltaban, pues su padre dejó a su familia buscando un destino mejor en Estados Unidos, ingresando a México por Chiapas, para tomar el tren que por tramos lo llevaría a la frontera americana. Se le denominaba “la Bestia”, pues transportaba a los indocumentados en las más peligrosas condiciones imaginables.

Los tramos de los trenes de carga se sucedían desde Chiapas a Ciudad de México vía Oaxaca, trecho al que denominaban “el infierno”, pues se debía pernoctar precariamente sobre el techo de los vagones y por días completos los migrantes no dormían, pues si perdían el equilibrio podían quedar destrozados al caer. Los sobrevivientes sufrían asaltos, robos y violaciones de quienes merodeaban las estaciones para hacerse del poco dinero y ropa que llevaban. Quienes resistían, debían enfrentar vejámenes y deportaciones por parte de la corrupta policía de migración mexicana.

Una vez en las estaciones de Ciudad de México, los sobrevivientes debían elegir por qué paso fronterizo intentarían llegar a Estados Unidos y repetir el largo y martirizador proceso hasta Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua o Sonora. Para eso dependían de quienes podían esperarlos en la frontera y si eran capaces de pagar a los denominados “coyotes”, inmisericordes traficantes que explotaban la miseria de aquellos inmigrantes ilegales que habían sido forzados a buscar un mejor destino.

Los inmigrantes debían cruzar los límites fronterizos por el extenso desierto de Arizona o vadear peligrosamente el río Bravo, que separa ambos países, con un gran porcentaje de indocumentados abandonados a su suerte por los inmisericordes traficantes. De allí vienen los términos “coyotes” y “mojados”. Los que sobrevivían debían enfrentarse a la policía migratoria de Estados Unidos, y de los miles que morían en el camino, probablemente enterrados en fosas comunes, nadie sabrá jamás.

En su segundo viaje a Pakistán, Omar lo hizo acompañado de su familia. Solicitó una escala sin paga en Estados Unidos para aprovechar de conocer a su suegro, quien también había sido “mojado” hacía más de veinte años, cuando dejó a su familia esperando volver algún día con dinero para construir una casa en Guatemala, pero no lo había logrado. Los trámites fronterizos debieron ser una carga durísima para Omar, pero bien valían para lograr que al menos un abuelo conociera a sus nietos.

Viajando en el expreso medio oriente

Corría el año 1998 y Hungría tomaba consciencia de que incorporarse a la Unión Europea significaba un esfuerzo para el cual no estaba preparada. Las políticas de austeridad y eficiencia a las que forzaban los organismos internacionales llevaron a un quiebre de tal magnitud, que el Banco Mundial cerró sus oficinas en Budapest. Muchos consultores fueron despedidos y yo fui destinado a Szolnok, una ciudad a dos horas al oriente de Budapest, donde debía desarrollar un plan piloto que demostrase las virtudes de mi consultoría.

Afortunadamente, en Szolnok se me pasó un pequeño departamento al costado de la estación de ferrocarriles y me ahorré varias “lucas” por arriendo. Szolnok era una ciudad milenaria con poco atractivo, pues había sido devastada muchas veces: primero por los turcos, después los alemanes y finalmente los rusos. La ciudad que estaba en mitad de la inmensa llanura húngara, durante el invierno permanecía nevada y su paisaje era muy semejante a los de la película Dr. Zhivago.

El gobierno me hacía reportar los avances en Budapest dos veces por semana, pero no tenía cómo viajar, pues los dineros del proyecto se habían retenido y la tramitación local de mis pagos era lentísima, así que aprendí a colarme en los trenes. Partí averiguando cuándo pasaba el inspector de boletos para escurrirme al baño. En dos oportunidades que no pude hacerlo por estar ocupados, debí bajarme en la estación más cercana. Una vez fue en Albertirsa, donde tuve que esperar más de tres horas, pues era una estación pequeñita en que los trenes raramente paraban. La otra vez fue en Cegléd, donde me tocó nevando y debí hacer ejercicios por más de una hora para no congelarme.

En una oportunidad, en la estación Keleti tomé el tren sin notar que su convoy estaba conformado por varios vagones lujosísimos completamente separados de otra sección de segunda clase. Los primeros correspondían al famoso expreso del medio oriente que arrancaba en Londres y finalizaba en Estambul. Estaba llenos de lujos y comodidades por las cuales los turistas ricos pagaban fortunas para el viaje, que demoraba una semana.

La otra sección se enganchaba en Budapest con destino a Bucarest y al parecer permitía viajar a los gitanos pobres que iban y volvían con frecuencia a su país. Los vagones eran sucios y ellos jugaban cartas y fumaban mientras sus mujeres administraban una chorrera de niños entre sus largas faldas y daban pecho a los menores. Era un viaje para gente pobre y desordenada que nadie se atrevía a controlar, en especial sabiendo cómo en Hungría se menospreciaba a los gitanos.

Con esa experiencia, lo primero que hice fue averiguar qué días pasaba, para coordinar ese itinerario con mis reportes y de esa manera viajé varios meses. En esas travesías debía estar atento no solo a los inspectores, sino a mi billetera y mi computadora, pues era conocida la devoción de los gitanos por lo ajeno. Por suerte el trayecto era corto y arrancaba en Budapest con los vagones limpios, pero creo que, si el viaje hubiese sido más largo, me habría resultado bastante difícil mantener la gratuidad. Al final me quedé con las ganas de viajar en un vagón de primera clase del famoso expreso del medio oriente, pues me pagaron como una semana antes de partir a Rusia.

El aterrador Chernóbil

Estar trabajando en Ucrania y no aceptar una invitación a Chernóbil habría sido imperdonable. Habían transcurrido más de treinta años desde la tragedia nuclear y se había ya recubierto el siniestrado reactor con la mayor obra de ingeniería móvil jamás construida. Ya funcionaba el nuevo confinamiento seguro financiado por la Unión Europea que podría recubrir la catedral de Notre-Dame en París y desarmarla piedra por piedra.

Chernóbil, que era en 1986 la mayor central nuclear del mundo y gran orgullo de la Unión Soviética, pasó de la noche a la mañana a ser el lugar más aterrador del planeta y símbolo de la arrogancia humana. Los ingenieros despreciaron las medidas de seguridad y contaminaron por millones de años una región dos veces el tamaño de Santiago de Chile. Peor que el inmenso error, fue la incapacidad del gobierno soviético de admitirlo, condenando a muerte a miles de personas sin advertirles ni una palabra. Solo cuando diez días después la nube radioactiva llegó a Suecia, Rusia reconoció el descalabro que invadía a Europa.

Iniciamos el viaje a Chernóbil muy temprano en Kiev, lleno de iglesias de cúpulas doradas que parecían olvidar que “la religión era el opio del pueblo”. El camino se adentró por un paisaje de verdes praderas, salpicado de bosques hasta llegar a los primeros controles militares después de un par de horas. Era el inicio de la zona de precaución que encerraba un radio de treinta kilómetros alrededor de la planta.

La vieja burocracia era aún evidente en las unidades de resguardo militar, pues bastó un pasaporte chileno para que se desatara una larguísima petición de instrucciones al más alto mando militar que por supuesto a esa hora debía dormir su siesta. Tras dos horas de calurosa espera pude franquear el control de los sectores bajo vigilancia militar, donde la guerra fría parecía estar vigente. Los guardias armados evitaban que inadaptados no solo vandalizaran las ruinas, sino que desafiaran las más elementales medidas de seguridad ocupando ilegalmente las viviendas. Si bien la radiación era menor a la experimentada en un vuelo transatlántico, había lugares específicos donde sí era muy peligrosa.

Mi primera visita fue a la mayor antena jamás construida para la detección temprana de un ataque nuclear utilizando la ionósfera. Se le apodaba “pájaro carpintero” por el ruido de su interferencia en las bandas de radio. Medía cuatrocientos metros por doscientos treinta de altura, parecía sacada de una novela de ciencia ficción y estaba abandonada. Llegué más tarde a la planta nuclear y como llevaba un permiso especial se me permitió observar de cerca el enorme casco de acero inoxidable que protegía a Europa de nuevas nubes radioactivas. Trabajaron en su construcción siete mil trabajadores de una empresa francesa encargada del proyecto que costó un billón de Euros en diez años.

Pripiat era la progresista ciudad que albergaba a los empleados de la central y se caracterizaba por su ejemplar modernidad, pues contaba con hospitales, colegios y centros de entretención de primer orden. Tras dos días de criminal demora después del desastre, en que la radiación invadió la ciudad, fueron evacuados sus treinta y cinco mil habitantes sin recibir la menor explicación. Nunca más alguien volvió y después de treinta años ha sido absolutamente invadida por la vegetación.

Recorrer la ciudad fantasma fue aterrador y no podía quitar el ojo del contador Geiger que llevaba colgado al cuello. El aparato marcó siempre niveles normales de radiación, pero seguí irrestrictamente la ruta señalada por mi guía. Los lugares más contaminados fueron la famosa plaza de juegos que nunca se llegó a inaugurar, donde los helicópteros recargaban el plomo para sofocar al reactor; los sótanos del hospital donde se mudaban los bomberos; y el famoso bosque rojo, por frente del cual se transitaba por breves segundos y desataba una sinfonía de alarmas de los Geiger del grupo que me acompañaba.

Fue una experiencia muy difícil que me llevó a reflexionar acerca de la soberbia humana y cómo la naturaleza ha florecido en ausencia de los depredadores humanos. Hoy proliferan en la zona de exclusión grandes bosques donde viven lobos, zorros, osos, alces, castores, linces y caballos salvajes por los que antes se temía su extinción.

Misión en Albania

En 1992 me tocó asesorar al gobierno de Albania apenas caído el dictador comunista Enver Hoxa, quien gobernó al país con mano de hierro por décadas. Albania era un país mayoritariamente musulmán enclavado en los Balcanes, y su gente tenía fama de floja y mañosa. El nuevo gobierno buscaba apresurado integrarse a occidente y necesitaba que el Banco Mundial le indicara un derrotero.

Llegamos con otros consultores en un avión Ilushin de fabricación soviética desde Budapest. El vuelo fue aterradoramente ruidoso y mal atendido por azafatas militares húngaras que daban inentendibles instrucciones en ruso. El aeropuerto de Tirana era poco más que la estación de trenes de Rancagua en Chile, y estaba colmado de gente que corría por la losa ofreciendo ayuda con las maletas o los trámites de migración. Si no conseguían prestar sus servicios, pedían limosna.

La carretera que unía al aeropuerto y la ciudad tenía solo una pista y cada vez que se cruzaban dos vehículos, debían esquivarse usando las bermas de tierra. Durante los veinte kilómetros del trayecto se observaban a ambos lados del camino, cinco o seis hileras de tocones de árboles cortados, tras los cuales se observaba una agricultura medieval.

El chofer nos contó que el dictador había sido hijo de un leñador y quiso convertir a Albania en una potencia forestal. Sus serviles subalternos habían apenas forestado la ruta al aeropuerto, pero solo lo necesario para convencerlo de que el país era un gran bosque. En la hambruna de 1989, los árboles fueron hechos leña. Antes de llegar a la ciudad, me sorprendió ver cientos de miles de nidos de ametralladoras esparcidos por el campo, de forma muy parecida a nuestros hornos de carbón. Todos estaban abandonados y la gran mayoría derruidos. Esta vez la respuesta fue que la paranoia del dictador lo llevó a pensar que Albania sería atacada por Estados Unidos y forzó a la gente a construir sus propias defensas, donde naturalmente nunca existieron ametralladoras.

Ya en Tirana, nuestra primera reunión fue con el director de hacienda a fin de entender las cifras macroeconómicas del país. Tuvimos una sorpresa mayúscula cuando sacó de un armario un grueso libraco en que llevaba a mano toda la contabilidad del país. Le tratamos de explicar con peras y manzanas cómo funcionaba el Impuesto al Valor Agregado: Si Pedro compra a Juan un kilo en 100 y lo vende en 120, entonces su valor agregado es… etcétera. Nos contestó que eso era imposible, pues era un crimen contra el Estado recargar un precio y quien lo hiciera tendría pena de cárcel. No lo pudimos convencer.

El único restorán bueno de Tirana era de un italiano y funcionaba en el subterráneo de un edificio cualquiera, sin ninguna decoración y al que se podía acceder solo a través de un extenso sitio eriazo al que se entraba por una desvencijada puerta. Cenamos una pasta maravillosa y brindamos con los otros comensales: los embajadores de Estados Unidos y Suecia, además de dos generales franceses perfectamente uniformados.

Para buscar una aspirina, debimos recorrer como diez cuadras. Encontramos al interior de una población de edificios, una tiendita que exhibía en un mostrador hechizo tres tiras de aspirinas, dos o tres desodorantes y un frasco de colonia barata. La amabilidad del vendedor nos conmovió al punto que le compramos todo antes de volver a Hungría en otro avión Ilushin, más ruidoso que el anterior y cuyo techo exterior había sido claramente formado a golpes de martillo.

Los dos Dráculas

Hace poco viajé por trabajo a Rumania, el único país latino de Europa del Este que alguna vez colonizó una legión romana. Se ha hecho famoso por Drácula, la más conocida novela de terror del mundo; sin embargo, no fueron uno, sino dos: el primero, inspirado en Vlad “El Empalador”, príncipe de Valaquia y pesadilla del Imperio Otomano. El otro, Nicolae Ceausescu, dictador que condujo a Rumania por catorce años por una igualmente cruel pesadilla soviética.

Vamos por partes: Vlad vivió en el siglo XV y fue un príncipe medieval que, siendo rehén del sultán, fue educado en Turquía por los musulmanes. Huyó a Transilvania, donde formó un ejército para liberar a su patria del yugo otomano. Usó su sagacidad y crueldad tanto para defender sus fronteras como para establecer la paz interior de su reino utilizando el empalamiento humano como su sanguinaria herramienta represiva y disuasiva.

Cuando el sultán Mehmed II invadió Moldavia encontró a su paso a miles de soldados musulmanes agónicos, ensartados en estacas de varios metros, lo que aterró de tal manera al ejército invasor que fue incapaz de proseguir su campaña. Vlad, al que se llamó Drácula (dragón) fue condecorado por el Papa Pío II por su victoria sobre los otomanos y murió a manos de sus propios soldados que lo confundieron en una batalla por vestir a la usanza turca. Drácula ha sido considerado siempre un héroe nacional rumano, un hermoso país del que apenas sabemos y que nos defendió del expansionismo islámico por varios siglos.

A mitad del XIX, Bram Stoker, un escritor irlandés que nunca visitó Rumania fusionó la historia de Vlad con la superstición eslava que demonizaba a los murciélagos como pérfidas reencarnaciones y escribió la novela Drácula, que fue un best-seller de su época y ha sido llevado al cine hasta la saciedad. La narración se desarrollaba en el tétrico castillo de Bran en Transilvania, convertido a esa fecha en una atracción turística de proporciones y había que hacer largas filas para visitarlo. El castillo era imponente y estaba enclavado en un paraje montañoso sobre una peña altísima. Lo recorrí por completo subiendo estrechas escaleras de piedra que se encaramaban en los torreones y transportaban a un mundo tenebroso que incluía almenas, sótanos y guarniciones distribuidos en unos seis o siete pisos laberínticos. Sin haber siquiera leído el libro y visto apenas algunos capítulos de Sombras tenebrosas en la incipiente televisión chilena de los 70s, me pareció más histórico que terrorífico. Otra sería mi sugestión si leyera allí la aterradora novela en una noche de tormenta.

De vuelta en Bucarest conocí el castillo palaciego del otro Drácula: el dictador comunista Nicolae Ceausescu. Su palacio de mármol construido según los caprichos de su esposa es la mayor construcción del mundo, salvo el Pentágono en Washington; su volumen es superior a la pirámide de Keops en Egipto. Para ello se debieron destruir treinta hectáreas del más valioso patrimonio arquitectónico de Bucarest y en la construcción participaron treinta mil personas que a tres turnos fueron supervisadas por setecientos arquitectos. Rumania era el país más pobre de Europa y su pésimo gusto marcó su larga dictadura “proletaria”.

Los Ceasescu eran de humilde extracción con apenas cuarta preparatoria y para construir su palacio hipotecaron el país, llevándolo a una hambruna nacional. Gobernaba cruelmente a Rumania junto a su esposa Elena, quien tenía tal obsesión por la química, que forzó a prestigiosas universidades a incluirla como coautora de libros académicos que firmaba como doctora en Química “mundialmente conocida”.

Más que vampira era una “víbora”, según decía el canciller británico cuando reveló su exigencia de conocer a la Reina con el pretexto de comprar aviones que después ofrecería pagar con tomates. Coleccionó varios amantes, entre ellos un par de generales que la derrocaron junto a su esposo durante la revolución de 1989, cuando su juicio y fusilamiento fue transmitido en vivo y en directo por la televisión rumana. Su entierro fue secreto y tiempo después se ordenó su exhumación, lo que aterrorizó al pueblo que preparó estacas por si los cadáveres se hubieren mantenido verdosos e incorruptos. Los ataúdes de ambos Dráculas terminaron siendo escalofriantes objetos de culto.

Chicha de quínoa

En 1974, vivíamos bajo toque de queda y dedicados solo a estudiar, hasta que cayó en mis manos una revista sobre Machu-Picchu y se me ocurrió reclutar compañeros para un viaje de mochileros a Bolivia y Perú. Solo Tomás llegó hasta el final.

Partimos en bus hasta Arica, donde nos alojamos en una parroquia a cargo de quien fuera antes un profesor de nuestro Colegio. Desde allí tomamos el tren a Bolivia, cuyo tramo chileno era confortable para lo que se podía pedir a un pasaje de segunda clase. Subía en serpentín hasta Puquios, desde donde dejaba atrás el desierto y se internaba hacia Bolivia por grandes llanuras de coirón, en que pacían llamas y guanacos entre lagunas cristalinas que reflejaban los majestuosos nevados altiplánicos.

Nos hicimos amigos de unos estudiantes de arquitectura y organizamos un campeonato de ajedrez que gané por primera y última vez en mi vida. Tomás parece que se apunó con la altura, pues logré derrotarlo cuatro veces seguidas y hasta ahora, más de cuarenta años después, me ruega infructuosamente que le dé la revancha. Llegamos a Charaña a medianoche medio “copeteados”, después de irresponsablemente cantar en honor a Bolivia todas las canciones que se referían al mar.

En la frontera, que se cruza a pie, cambiamos a un calamitoso tren a vapor boliviano que no tenía casi vidrios mientras la temperatura exterior era de -18º C. Nos olvidamos de toda nuestra euforia etílica y debimos negociar con las indígenas por una porción de algún duro asiento de madera donde sentarnos. Lo que en un principio nos pareció incómodo, terminó siendo la mejor calefacción para nuestro gélido viaje nocturno hasta La Paz. Viajamos apretujados, pero arrebozados en las coloridas mantas aimaras de nuestras compañeras de escaño. Recuerdo a Tomás dormido, plácido, sobre el hombro de una gruesa y complacida india que sacaba piojos a un niño que aún amamantaba.

En La Paz debimos someternos a la torturante burocracia boliviana que nos significó siete timbres en nuestros pasaportes, que debimos recolectar de a uno en una seguiduilla de oficinas públicas desordenadas y bastante poco higiénicas. El proceso de una ventanilla única y un sello que reemplazara a los interminables trámites seguía siendo un problema en el año 2020, cuando visité el altiplano por última vez.

En La Paz alojamos en una pensión junto al mercado de Sagárnaga, donde las indias en cuclillas vendían desde tomates y coca, hasta joyas y televisores, en un colorido espectáculo de trajes característicos de cada pueblo y llamas cargadas de mercadería. Los olores eran variados y confusos, por lo que evitamos comer allí, en especial cuando parte de su mercadería consistía en fetos de guanaco para la suerte, que los gringos se peleaban por llevar. Sin embargo, aprovechamos de comprar hojas de coca que aprendimos a rumiar, pretextando que eran para combatir el soroche o mal de altura. Nunca imaginamos que las hojas de la famosa planta eran tan baratas, ni que se podían consumir como caramelos, chicles y el consabido mate.

Recorriendo la ciudad conocimos a un almirante de dos bandas doradas que nos guio hasta el Palacio Quemado, mientras se movilizaba en una bicicleta con sus pantalones arremangados para no enredarlos en la cadena. Era un cholo muy afable que portaba un revólver inmenso al cinto y nos contó que su escuela naval estaba en el lago Titicaca. Por primera vez debimos tragarnos la risa y terminamos en un restorán de mala muerte tomando cervezas. Conversamos de todo, hasta que el alcohol envalentonó al marino, quien sorpresivamente me puso el revólver en la cara y me exigió enojado que le devolviéramos el mar. Por supuesto que aterrado juré y re juré que hasta Puerto Montt había sido siempre boliviano y que sería cosa de tiempo que volviera a manos de su país. Cuando bajó el arma para terminar el mal chiste, debí partir corriendo al baño.

No fue la última vez que terminé mal del estómago, pues tras recorrer las ruinas Tiahuanaco, volvimos agotados a La Paz en un microbús, repleto de indígenas, que recalaba en cada pueblito de adobe de la inmensa pampa altiplánica. Tras un día de caminata tenía tanta sed, que acepté entusiasmado un vaso de chicha de quínoa que me ofreció una quechua. Apenas la tragué, supe que la hacían con saliva dentro de susbocas. Desesperado, debí conseguir de nuevo un baño.

De okupa en Bangkok

Viví y trabajé en Bangkok por dos años en que iba y venía desde Chile. Era parte de una misión que buscaba enderezar las finanzas públicas de Tailandia, arruinadas por los efectos de la crisis del Sudeste Asiático de 1998. La inmensa ciudad bullía en actividad, pero la gran mayoría de las empresas estaban al borde de la quiebra.

El Banco Mundial contrató a consultores extranjeros en busca de soluciones a la bancarrota: americanos, alemanes, australianos, y yo, un chileno que por entonces conocía algunas buenas prácticas de nuestra experiencia nacional. Mientras se instalaba la misión, fuimos tratados a cuerpo de rey en el lujoso hotel J. W. Marriot. Los desayunos, incluidos en la tarifa, eran apoteósicos y yo, que andaba con pocas “lucas”, me atiborraba de comida para ahorrarme en las tardes los costosos restoranes donde cenaban mis colegas.

La misión inicial terminó en tres meses y el gobierno tailandés formalizó un paquete de ayuda por la entonces impresionante cifra de diez mil millones de dólares. Algunos consultores volvieron a sus países y otros nos quedamos contratados, sujetos a la tortuosa tramitación del banco y el gobierno de Tailandia. A nadie le importaba mucho la demora, pues en general los expertos internacionales tenían muchas reservas, pero en mi caso, dólar que ganaba se iba al campo donde habíamos plantado nuestra primera viña familiar. Al cabo de dos semanas no me quedaba nada y con los contratos estancados en algún trámite burocrático, me era imposible seguir pagando un hotel y no tenía dónde ir.

En la administración fiscal los funcionarios eran de clase media, así que empecé a indagar entre ellos acerca de un lugar donde vivir modestamente. Mientras tanto tuve la suerte de encontrar en la estación del metro de Chatuchak, un cajero automático que dispensaba hasta treinta dólares sin revisar los saldos si la tarjeta de crédito era dorada. Llegué a rezar delante de estos para que no se me bloqueara antes de recibir mis primeros honorarios; desde entonces, los llamo “San bancomático”. Más de alguien me debió tomar por lunático cuando disimuladamente me persignaba frente a la dichosa máquina.

Por fin me pasaron el dato de una empresa constructora que, habiendo quebrado, su dueño se alojaba en un edificio en obra gruesa arrendando los cuartos utilizados por sus maestros. Me interesé pretextando que, si bien era muy modesto, me quedaba solo a cuadras de mi oficina cerca de Don-Maeng. Me atendió el dueño que había habilitado un pequeño vestíbulo muy aterciopelado con efigies doradas de Buda, y le arrendé una habitación por algo parecido a diez dólares la noche, claro está que sin servicio de habitación ni pago por adelantado.

El edificio, de unos doce pisos, estaba en obra gruesa con sus fierros de construcción aún expuestos; era lúgubre y aterrador cuando obscurecía, pues sus pasillos se iluminaban mortecinos con algunas ampolletas colgadas muy a lo lejos. Se accedía al cuarto piso por un montacargas y la obra de concreto estaba repleta de tablones y escombros, donde era evidente que los trabajos habían concluido abruptamente, pues muchas carretillas aún contenían su carga. La habitación estaba modestamente amoblada, pero tenía pestillo y fue mi hogar por siete meses, hasta que pude mudarme a un departamento mejor.

Había unos cuantos huéspedes occidentales viviendo en las mismas condiciones, y cuando nos encontrábamos en las escalas parecíamos sobrevivientes de un holocausto nuclear y nos sonreíamos con muecas más propias de un cine de horror que de cordialidad. Todos debimos habernos preguntado acerca de las razones por las que nos encontrábamos entre tanto concreto, fierros mohosos y pasillos polvorientos llenos de ecos. De ahí cruzaba la calle a una gasolinera a comer mi humilde hot-dog, y de ahí, en ancas de una motocicleta, al Ministerio de Hacienda a renegociar la deuda de Tailandia con el Banco Mundial. Viajar en estas me costaba unos treinta pesos y podía escoger entre varios patipelados que se ofrecían a llevarme por las congestionadas calles de Bangkok sin los menores elementos de seguridad.

Visité el edificio en un viaje el año 2009. Era después de diez años un próspero hotel y se llamaba pomposamente Mansión Panchoong, y estaba finamente terminado.

Ahorré mucho viviendo ahí casi de okupa, pero tras recibir mis honorarios me mudé a donde no debiera comer en la calle. La construcción estaba lejos de todo y me agarré una infección estomacal terrible que me tuvo tan mal, que una noche escribí en el espejo del baño mi dirección y teléfono de Santiago por si algo terrible me pasaba.

Rescate en la cordillera

En el año 1975 me dio por escalar cerros contando con mucha más voluntad que técnica, hasta que un día, me animé con tres amigos de la facultad a subir el cerro San Ramón frente a Santiago. Para acceder a su cumbre de tres mil quinientos metros de altura, se debía llegar por el cerro Abanico y sobrepasar la cresta de Los Azules. Nuestra afición era tan humilde que tomamos un microbús a Peñalolén y desde allí cruzamos caminando unos potreros que nos llevaron a la hermosa quebrada de Macul, regada por una vertiente que bajaba de la alta cordillera. Solo llevábamos bototos, jeans, un gorro, dos chombas de lana, y algo de comida en un morral amarrado a un saco de dormir de franela.

Salimos temprano para pernoctar bajo un enorme peñón, que a mil ochocientos metros de altura sobresalía de un farellón desde donde se tenía una impresionante vista de Santiago. El estrecho lugar estaba cortado a pique, y daba mucho miedo moverse dormido y caer al vacío. Se escuchaba el ruido de la ciudad, entremezclado con muchas voces perfectamente audibles, ladridos y frenadas de automóviles.

De madrugada nos separamos en grupos y cuando iba el mío subiendo el cerro Abanico, nos cruzamos con un rescatista de montaña que bajaba veloz por los riscos. Nos requirió desviarnos hacia un acantilado donde se había accidentado un andinista mientras él volvía a pedir auxilio, pues entonces no había celulares. Después supimos que se trataba de un conocido andinista que años después conquistó el Everest.

Llegamos fatigados a medio día a la cumbre sur del cerro Abanico, donde se había despeñado el montañista. Le habían fijado la cervical, entablillado un pie y estaba amarrado a una camilla de montaña. Tenía mal aspecto, con la cara ensangrentada, y aunque consciente, tiritaba de frío y se quejaba mucho.

Esperamos hasta las tres de la tarde, cuando llegó un helicóptero de rescate arrojando bengalas para saber la dirección del viento, que a esa hora se arremolinaba endemoniado. A señas nos indicaron que trasladásemos al herido a un peñón donde se pudiera posar el aparato, lo que no fue fácil, pues la saliente rocosa sobresalía de una pared vertical sobre un abismo de trescientos metros. El helicóptero podía posar allí solo un patín y debía equilibrarse hasta que se pudiera introducir la camilla en la cabina. El piloto abortó dos intentos de posarse, pues no se sustentaba y caía al vacío de costado con sus hélices zumbando sobre nuestras cabezas. Era mucha altura para el ruidoso Bell-UH1, que se hiciera famoso en la guerra de Vietnam.

Al tercer intento, un tripulante amarrado al fuselaje logró, con gran dificultad, asir la camilla y amarrarla a la nave mientras la manteníamos en vilo, con el ensordecedor rotor sobre nuestras cabezas y el precipicio bajo nuestros pies. Solo pudo mantenerse en esa posición unos segundos, hasta que aceleró dramáticamente para despegarse del risco y comenzar su descenso, esquivando el acantilado. Después giró levemente para lanzar una bengala de despedida y vimos la camilla amarrada a sus patines, perderse de vista.

Agotados, volvimos al día siguiente a Santiago y por las noticias del diario, supimos que el accidentado estaba fuera de riesgo vital. Nuestros amigos escaladores que se nos habían adelantado no podían creer la aventura que se habían perdido.

La estación de Boloña

Aún soltero, me dediqué a recorrer de mochilero la maravillosa Italia en tren, lo que me permitía un turisteo muy barato y alternar mis noches pernoctando en vagones o estaciones. La de Boloña era particularmente atractiva, pues su sala de espera de segunda clase era la única que contaba con calefacción, que para mí representaba casi un lujo. Boloña era una vieja ciudad de la región de Emilia-Romaña, famosa por sus icónicas due Torri, último vestigio de las innumerables construidas durante el medioevo, y era un importante enclave ferroviario desde donde podía recorrer el norte de Italia.

En invierno, la estación de segunda era una verdadera caricatura social, pues su calefacción atraía a los cesantes y vagabundos de la ciudad. La sala era espaciosa, tenía bancas de madera llenas de inscripciones hechas a cortapluma, y el ambiente estaba cargado de un hedor espeso. A pesar del ruido de trenes y parlantes, los huéspedes acostumbraban a dormir en el suelo arrellanados entre trapos y trastos, hasta que algún carabinieri los despertara para identificarlos y revisar si contaban con algún pasaje de tren, haciendo la vista gorda con algunos tiquetes usados y recogidos en los andenes.

Los vagabundos entraban y salían del lugar parsimoniosamente, algunos meditabundos y otros más expresivos, pero todos tiznados de mugre y algún grado de locura. Ocupaban siempre el más protegido fondo del lugar y vestían ropas recogidas de la basura que nunca daban la talla y rellenaban con papeles de diario.

Recuerdo dos mujeres con andrajosos trajes largos del siglo XIX, una de las cuales vestía de terciopelo y no se despintaba un quitasol que estaba en los alambres. Los hombres se le insinuaban con dichos picantes, que devolvía siguiéndoles a veces la corriente o simplemente a insultos que, sin saber italiano, eran fáciles de entender. Muchos ingerían restos de comida rápida sacada de los basureros y tomaban sopas que alguna institución de caridad repartía.

Los había desde ciegos, cojos y mutilados, hasta simples rateros que comentaban las noticias leídas en los trasnochados diarios sacados de la basura o en los fétidos baños públicos de la estación. Yo por mi parte, me acostumbré a usar los baños de los trenes que se limpiaban más seguido y podía además lavar mi ropa, pues se secaba más rápido si la tendía al viento exterior aprisionándola con las ventanas. Muchas veces hice todo el viaje en algún baño, ya que de noche eran poco frecuentados, y me atrevía a lavar calcetines y calzoncillos que se secaban medianamente en un par de horas.

En las estaciones los viajeros esquivaban a los vagabundos que mendigaban, rehuyendo el fondo de la sala para ubicarse cerca de las puertas a pesar de los permanentes chiflones. Yo me confundía entre estos últimos siguiendo simplemente mi olfato, aunque era necesario contar con un boleto a mano, cosa que con frecuencia se me hacía muy difícil. Aprendí que la costumbre era meterse sentado al saco de dormir sin acostarse a lo largo de las bancas, y nunca hacerlo en el suelo, pues los carabinieri me habríanarrestado de inmediato. Me gané varios dolores de tortícolis tratando de armonizar las normas con mi cansancio.

Dejé Italia camino a Suiza y nunca más volví al pequeño hogar que me brindó la estación de Boloña por una semana. Ya en Chile, antes de un año después, los noticieros difundieron las terribles imágenes del bombazo con que los neofascistas destruyeron, en 1980, la sala de espera de segunda clase, matando a ochenta y cinco personas que, sin duda, debieron incluir a esos pintorescos vagabundos y lunáticos de la ciudad.

Mi tía monja de claustro

Mi tía María era una hermana menor de mi padre, quien, a pesar de sacar el máximo puntaje en el bachillerato, renunció a seguir derecho para ingresar a un convento de monjas clarisas descalzas, fervorosas de las severas reglas franciscanas. En Santiago su convento de estilo románico estaba ubicado en Avenida Ossa esquina de Echeñique, en Ñuñoa, el que estoico, aún sobrevive rodeado de enormes edificios de departamentos.

Las monjas clarisas eran de claustro y hacían votos perpetuos de castidad, silencio, obediencia y pobreza. Durante su enclaustramiento dedicaban su vida a la oración y abastecer a las iglesias de finísimos ornamentos de misa que bordaban en oro y plata. A un costado del convento, protegido por grandes murallas, había un huerto de árboles frutales y hortalizas que minuciosamente cuidaban las hermanas pobres de San Francisco, y con delicadeza cosechaban para abastecer unos orfanatos. Sus oraciones se iniciaban a las cuatro de la mañana y eran seguidas por ocho horas canónicas entre las que destacan los maitines, ángelus y laudes.

Recuerdo que mi padre me llevaba junto a mis hermanas un par de veces al año a verla, cuando Tobalaba era un camino de tierra y el canal San Carlos regaba potreros, pasada la actual calle Diego de Almagro. La visita era anunciada con mucha anticipación, se nos vestía con tenidas domingueras y éramos instruidos en mantener respetuoso silencio dentro del convento que celaba una adusta monja portera.

El lugar de visita se llamaba refectorio. Adornado con cuadros coloniales, una de sus paredes tenía de la mitad hacia arriba una reja con gruesos barrotes de fierro forjado que protegían un tablado de unos dos metros de profundidad, que remataba en otra reja de igual robustez. Ambas estaban cubiertas con gruesos cortinajes de pesado terciopelo obscuro. Durante las audiencias privadas las visitas quedaban en la sala del público y las monjas del otro lado conversando ocultas entre las cortinas, que siempre delataban a una monja testigo a la que obligaban las reglas monásticas. Para dar o recibir comunicaciones y regalos, existía un torno de un metro y medio de altura, que funcionaba igual que una puerta giratoria confeccionada entera en madera negra.

Mis padres le llevaban regalos y fotografías cuando la visitábamos y nos conversaba desde la obscuridad tras las rejas. Siempre nos tenía dulces y golosinas, y en una ocasión, debía tener unos seis años, me los quiso entregar en persona. Mi padre no encontró algo mejor que enviarme en cuclillas por el torno; es fácil comprender cuan tétrico era, en especial en los segundos que durante el giro quedaba a obscuras. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que encontré al otro lado en la más absoluta penumbra. La tía María, a quien nunca conocí su cara, y la abadesa, vestidas enteras de negro con sus caras tapadas por sus mantos a modo de burka. Eran encantadoras, pero debo haber tenido tal cara de espanto, que rápidamente me devolvieron cargado de dulces por el mismo torno.

Debió llevar una vida de mucha santidad y paciencia sumida en la oración. Mucho después fue trasladada a otro convento cerca de Recoleta y no la vi más hasta su muerte, cuando me legó expresamente un antiquísimo cuadro quiteño de San Antonio de Padua, que ahora adorna nuestra casa en Marchigüe.

Fiesta de la resistencia en Alemania

Esperando un tren en la estación de Málaga en 1978, me topé con otros mochileros chilenos y coincidimos viajando a Granada en uno local de segunda clase, que se encumbraba por la Sierra Morena entre pueblos andaluces sacados de un libro de García Lorca. Hicimos buena amistad y durante una semana viajamos hasta separarnos en Madrid. Quiso la casualidad que fueran cuñados de un compañero de curso del colegio, que se había exiliado en Alemania y continuaba en Bielefeld su carrera de medicina.

Me pidieron pasarlo a ver pues estaría encantado de verme, pero me penaban nuestras posiciones políticas encontradas y temía pasar un mal rato. Me dieron su teléfono y les indiqué que iría a Alemania al mes siguiente y lo llamaría, pero si tenía alguna objeción que me lo dijera y yo seguiría de viaje. La última vez nos habíamos mostrado los dientes en la toma de Ingeniería, cada uno con un palo en la mano peleando por diferentes bandos.

Seguí viaje y estando un día en Dortmund, lo llamé. Me contestó muy feliz de recibirme, a pesar de recordarle nuestras diferencias. Se echó a reír y al cabo de un par de horas estábamos en su casa tomándonos unas cervezas con salchichas asadas. Su señora estaba en el último mes de embarazo y los acompañaba la suegra, una arquitecta bien famosa que no lo dejaba opinar de política, así que todos terminamos riéndonos de buena gana. Estuve tres entretenidos días reponiéndome de las penurias de mi viaje, aprovechando de lavar mi ropa, tomar sopa caliente y disfrutar de un hogar.

La última noche me llegó la noticia de que habría una reunión de la resistencia chilena del norte de Alemania y estaba cordialmente invitado. Me excusé de inmediato, pero me dijo que les había contado mi posición política y mi condición, e igual estaba invitado pues se trataba solo de una celebración.

Llegamos de noche, con un metro de nieve, a una típica iglesia luterana con campanario de piedra y techos puntiagudos de piedra pizarra. Junto con entrar, me di cuenta de que el edificio oficiaba indistintamente de iglesia, gimnasio, teatro y salón de eventos. Todo era móvil y funcional al objetivo de cada reunión. Esta vez estaba arreglado como una ramada con guirnaldas de papel tricolor y se escuchaba por los parlantes indistintamente a los Quilapayún y los Huasos Quincheros. Había empanadas y encebollado que ofrecían varias huasas muy rubias que apenas hablaban castellano. El pebre no contenía ají y el pino de las empanadas parecía hamburguesa, pero igual fue todo muy grato. No hubo la menor animadversión a pesar de que sabían que yo no era de su lado.

Varios exiliados se presentaron y otros tantos se me acercaron a conversar, entre ellos un controvertido exintendente de Concepción, quien amistoso me pidió lo pusiera al día del campeonato de fútbol chileno. Terminé comiendo junto a un tal don “Toyo”, de quien se decía que era el único que le había parado el carro a los alemanes cuando tiró del cordón de emergencia del tranvía para avisar donde quería bajar y terminó deteniendo todo el sistema de transporte urbano de Hamburgo. Había sido carpintero en la población La Pincoya y tras unas copas de vino, le pregunté si de verdad quería volver a la lucha clandestina en Chile.

Su respuesta me dejó pasmado por la extraordinaria sensatez que es tan ajena a los políticos.

―¿Está loco iñor? Ojalá don Pino se quede pa’ largo. Aquí trabajo en restauraciones y gano una porrada de plata. Tengo casa gratis, un Mercedes Benz y estoy casando a mis hijas con alemanes. ¿Iré a querer volver de carpintero a Chile?

Los jenízaros de Estambul

En 1993 una mujer fue nombrada ministra de Finanzas en Turquía, quien, contrario a la tradición musulmana, tenía un doctorado en economía en la Universidad de Yale y estaba empeñada en la modernización económica del país. Pidió apoyo al Banco Mundial y tuve la suerte de integrar uno de los grupos de trabajo junto a varios expertos, entre los que había un Sij hindú, dos americanos, un italiano, un ucraniano y un colombiano.

Nuestra misión se inició en Ankara, pero debí trasladarme por un tiempo a Estambul, coincidiendo con un concierto de Madonna que copó los hoteles de la ciudad, y no hubo más opción que reservar en el único disponible pues sus piezas costaban más de setecientos dólares por noche. Era el