Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Mecanoclastia

- Sprache: Spanisch

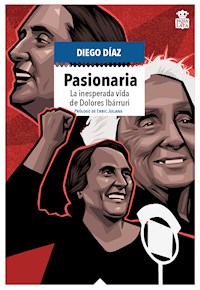

¿Cómo una mujer de 1895 de familia católica de Vizcaya llegó a convertirse en Pasionaria, icono mundial de la resistencia antifascista? Con sus luces y sus sombras, Dolores Ibárruri es una apasionante protagonista del siglo XX. Pasó de fregar la sede socialista local a secretaria del PCE, a despachar con Azaña, Stalin, Mao o Fidel Castro, a ser la única mujer del buró de la Komintern. Y también, la pionera de cierto feminismo socialista en los 30, la madre de la patria durante la Guerra Civil, la mujer tradicional que dejó a su marido y vivió un romance con un camarada mucho más joven, la admiradora de la URSS que condenó la invasión de Praga o la bolchevique que se convirtió en la abuela de la Transición. Hay muchas vidas posibles en la vida inesperada de Dolores Ibárruri.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PASIONARIA

LA VIDA INESPERADA DE DOLORES IBÁRRURI

MECANOCLASTIA, 12

Primera edición en Hoja de Lata: septiembre del 2021

Director de la colección Mecanoclastia: David Becerra Mayor

© Diego Díaz Alonso, 2021

© del prólogo: Enric Juliana, 2021

© de la imagen de la portada: Lawerta, 2021

© de la fotografía de la solapa: Iván G. Fernández

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021

© de la fotografía de las páginas 10-11: Europa Press

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-20-9Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

PRÓLOGO. El transformista y la dama de negro

Dos o tres cosas que sé de Dolores Ibárruri

Gallarta, 1895

Julián Ruiz: el hombre que nunca estuvo allí

La apuesta por el bolchevismo

El «nacimiento» de la Pasionaria

Una revolucionaria de provincias en el Madrid republicano

Presa política de la República

«¡Compañeras!»

Del Frente Único al Frente Popular

«Diputado» por Asturias

¡No pasarán!

La madre de España: disputar la maternidad

¿Guerra o revolución? ¿Guerra y revolución?

De la cumbre al hundimiento

En el hoyo

«¿Cómo hablar de mi dolor?»

El Círculo del Poder

Dirigentes excesivamente autónomos

El regreso de Pasionaria

«España no será una colonia yanqui»

Un té con pastas en el Kremlin

Una secretaria general enferma en un partido enfermo

La bolchevique enamorada

El camarada Stalin ha muerto

La desestalinización

El irresistible ascenso de Santiago Carrillo

Reconciliación nacional

Una paella en Uspenskoie

El partido de Santiago y Dolores

Praga, 21 de agosto de 1968

El patriotismo según Dolores Ibárruri

¡Sí, sí, sí, Dolores a Madrid!

De nuevo diputada por Asturias

El largo adiós

CRONOLOGÍA

PERSONAJES

BIBLIOGRAFÍA

A mis padres, Gonzalo y Pilar, por todo.

A Jara, por todo lo demás.

PRÓLOGO

EL TRANSFORMISTA Y LA DAMA DE NEGRO

A dolfo Suárez y Dolores Ibárruri se estrechan la mano en el Congreso de los Diputados el día de la constitución del primer parlamento democrático de España desde las elecciones de febrero de 1936. Han pasado casi cuarenta años desde el final de la Guerra Civil y un vigoroso presidente del Gobierno que hasta hace cuatro días vestía la camisa azul de Falange —el gobernador civil más joven de la España de Franco—saluda efusivamente a la mujer que gritó «¡No pasarán!», la más ferviente oradora del Frente Popular: Pasionaria, el demonio preferido por la dictadura. 13 de julio de 1977.

En sus memorias, la dama de negro recuerda que aquel día deseó suerte a Suárez y que este respondió, sonriendo: «Nos va a hacer mucha falta». Estamos ante una de las fotos más representativas de la Transición y conviene observarla con atención. Fijémonos en los rostros y en el movimiento corporal. Suárez se muestra ufano y extiende el brazo derecho con rigidez, mirando fijamente a su interlocutora, mientras esboza una sonrisa ligera y poderosa. Se siente triunfador. Adopta la posición dominante. Sostiene la mirada y alarga el brazo de arriba abajo, concediendo el saludo. Con el pelo perfectamente esculpido, exhibe el rectilíneo perfil que el dibujante Peridis inmortalizará en sus viñetas de la Transición. Todo en Suárez forma un ángulo. El joven césar del transformismo guarda la distancia y observa a Pasionaria con una mezcla de admiración, reconocimiento y curiosidad. El presidente en funciones, indiscutible ganador de las primeras elecciones democráticas, es perfectamente consciente de la importancia del momento. Esa foto contribuirá a legitimar la Transición gradual de la dictadura a la democracia en España ante los ojos de millones de personas de todo el planeta. Los comunistas no han quedado fuera, tal y como exigían los jefes militares más apegados a la memoria del general Franco, es decir, casi todos los capitanes generales y la mayoría de los demás altos oficiales de los tres ejércitos. La Transición española se presenta al mundo como una maniobra inclusiva. Los comunistas no han sido excluidos y sus resultados electorales, con la única excepción de Cataluña, han sido modestos. Los norteamericanos están razonablemente tranquilos. El plan del rey Juan Carlos parece funcionar.

La diputada comunista Dolores Ibárruri saluda al presidente Suárez con una expresión abstraída, como si estuviese revisando sus recuerdos a toda velocidad, como dicen que les ocurre a las personas en peligro de muerte. Entre miles de fotogramas, quizá solo haya escogido uno. Quizá piensa en su hijo Rubén, caído en la batalla de Stalingrado, o en los largos anocheceres de Moscú, cuando era imposible descifrar el próximo movimiento paranoico de Stalin. Pasionaria sonríe, no se sabe si feliz por el histórico momento, o distraída por un recuerdo lejano. Hay un deje de ironía en su expresión. Suárez ha sorprendido realmente a los comunistas españoles. Los ha driblado. Primero les ha robado el balón de la ruptura y después les ha endosado una ley electoral que premia a las provincias más pequeñas y conservadoras. Ha sido más audaz de lo que ellos creían. Diríase que hay algo en Suárez que divierte a la anciana dama de negro. Dolores Ibárruri tiene 81 años. Para una antigua dirigente de la Internacional Comunista recién llegada del exilio con todo el siglo XX a cuestas, despedida en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo por Mijaíl Súslov, el principal ideólogo del poder soviético, Suárez no deja de ser una curiosidad. El rey Juan Carlos ha tenido que recurrir al más descreído de los jóvenes jerarcas del Movimiento para acelerar los cambios e impedir que el inmovilismo de los elefantes del Régimen ponga en riesgo la legitimación de la monarquía restaurada. Pasionaria sonríe con timidez y esa leve sonrisa emite también una señal de victoria.

Seguimos observando la foto. Ibárruri no mira a Suárez a los ojos. En ese instante, en el momento del clic, mira hacia sus adentros. Recuerda, recuerda, recuerda. Quizá sigue en una nube después de tantas semanas emocionantes. Quizá ha regresado a su memoria el día en que proclamó la Política de Reconciliación Nacional. Agosto de 1956. Reunión del Comité Central del Partido Comunista de España en algún lugar de la República Democrática Alemana. Ella presidía la reunión en la que el PCE efectuó un solemne llamamiento a la «reconciliación nacional» entre los ganadores y los perdedores de la Guerra Civil para proceder a la restauración de la democracia. No estamos hablando de un documento más del archivo histórico. Para Pasionaria aquella fue la mejor decisión durante los dieciocho años en que ocupó la secretaría general. Un llamamiento a la reconciliación después de la trágica experiencia de las guerrillas. Ocho años antes aún intentaban convencer al mariscal Tito, sin que lo supiesen los soviéticos, para que la aviación yugoslava sobrevolase la costa mediterránea española y lanzase en paracaídas armas para la agónica Agrupación Guerrillera de Levante. La suerte estaba echada. Desde 1945 estaba escrito que los aliados no tumbarían el régimen de Franco.

Reconciliación nacional. No dieron el paso hasta después de la muerte de Stalin, cuando la renovación, la reforma y la apertura de miras se habían convertido en las nuevas consignas para millones de militantes comunistas de todo el mundo que durante treinta años habían rendido culto al terrible georgiano que derrotó a Hitler. Tuvieron intuición y acierto, puesto que la palabra reconciliación pronto se convertiría en el talismán de la oposición pacífica a Franco. Se adelantaron a los socialistas, irremediablemente encerrados en el frigorífico de Rodolfo Llopis en Toulouse. La larga hibernación del PSOE. Se adelantaron a los movimientos aperturistas de la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II, deliberados y aprobados entre 1962 y 1965. Se avanzaron al cónclave de la oposición moderada española, el célebre «contubernio de Múnich» en 1962, que reunió a monárquicos, socialistas, democristianos, falangistas arrepentidos, nacionalistas vascos y catalanistas, dejando a los comunistas un puesto de observación en el hall del hotel donde se celebraba el encuentro. Sintonizaron con la disidencia de Dionisio Ridruejo, el antiguo jefe de propaganda de Falange, que en 1956 pisaba por primera vez las cárceles de Franco por haber apoyado las protestas universitarias. Y alentaron a algunos de los hijos universitarios de las más selectas familias de vencedores de la Guerra Civil a dar el paso hacia el otro lado.

Quizá en el momento de saludar a Suárez, a Pasionaria le haya pasado fugazmente por la memoria la figura de Jorge Semprún, el hombre con la gabardina mejor vestida de Madrid y París, al que expulsó del partido años más tarde acusándole de frivolidad intelectual. La redacción de la declaración de 1956 siempre se ha atribuido a Semprún (Federico Sánchez, para los conocedores de la clandestinidad comunista), impresionado por un manifiesto universitario de 1956 que empezaba con las siguientes palabras: «Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos». Semprún ya escribía con mucha soltura antes de dedicarse a la literatura, pero el manifiesto del 56 también llevaba otros timbres. Sin lugar a duda, ahí estaba la perspicacia de Santiago Carrillo y Fernando Claudín, entonces muy bien avenidos en el secretariado de París. El salto en paracaídas en busca de la reconciliación entre los españoles fue un trabajo colectivo. No había otro camino y supieron verlo. Un año antes, el 18 de julio de 1955, Pasionaria había defendido la necesidad de «atraer al campo de la democracia a aquellos que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España». Quizá es el orgullo de haber dado ese primer paso lo que en realidad refleja el rostro de Dolores Ibárruri en su primer encuentro con Adolfo Suárez, un hombre que ha abandonado a toda prisa las banderas del franquismo.

Orgullo y melancolía, puesto que la dama de negro también sabe que su tiempo se ha acabado. Ha superado los ochenta años y acaba de regresar a un país mucho más cambiado de lo que podía imaginar en Moscú. Los resultados electorales de su partido han sido malos, con la excepción catalana, que, inevitablemente, ha provocado escozores y traerá problemas. Mucha gente ha acudido a los mítines del PCE durante la campaña electoral para ver pasar la historia ante sus ojos, y después acabar dando el voto al renacido PSOE, un partido histórico dirigido ahora por un grupo de jóvenes sin historia. En Bilbao, el mitin encabezado por Pasionaria en la Feria de Muestras reunió a unas cincuenta mil personas, pero el EPK (Partido Comunista de Euskadi), dirigido por el férreo Ramón Ormazábal, solo consiguió un humillante 4,5 % de los votos, menos papeletas (45.910) que asistentes al oceánico mitin de Bilbao. Muchísima gente acudió en toda España a los primeros mítines de los comunistas. Muchísima. Había curiosidad. Ganas de escuchar y ver de cerca a las figuras de un partido perseguido a muerte por la dictadura. Había agradecimiento por la resistencia. Pero también había miedo, prudencia y cálculo. Recuerda, recuerda, recuerda, lo que significó el franquismo: un erial.

El asesinato de los abogados de Atocha, en enero de 1977, había impresionado mucho. Cinco abogados comunistas acribillados a sangre fría por un grupo de ultras guiados por un neofascista italiano. La serena e impecable respuesta del PCE en los funerales hizo ver a Suárez que no podía postergar la legalización de los comunistas. No le convenía. Ya no le convenía. Felipe González la reclamaba insistentemente al coronel Andrés Casinello, su interlocutor de los servicios de inteligencia, puesto que temía una candidatura «independiente» de izquierdas con los comunistas detrás, enarbolando la bandera del martirio y la persecución. González quería ver a las viejas glorias del exilio comunista en los mítines de la primera campaña electoral, para poder dar más realce a la juventud de los nuevos cuadros dirigentes del PSOE, formación histórica que ahora se ofrecía como una página en blanco. Adolfo Suárez prometía «libertad sin ira», una democratización sin dramas. Felipe González ofrecía un socialismo edulcorado, sin riesgos, y Santiago Carrillo estaba convencido de que millones de españoles antifranquistas darían su voto al Partido Comunista, por su abnegación en la lucha contra la dictadura, por la gran implantación de Comisiones Obreras en fábricas y talleres, por su distanciamiento de los soviéticos y por la serenidad en los momentos más difíciles. La lección de Atocha. El país no era tan sofisticado, sin embargo. Los españoles votaron muy mayoritariamente a favor de un cambio con seguro, y el PCE no alcanzó el 10 % de los votos. Dos años después, los comunistas obtuvieron el 13 % en las primeras elecciones municipales. Ese porcentaje reflejaba mejor su influencia real en la sociedad.

Por su parte, los catalanes del PSUC alcanzaron el 18 % en las generales del 1977 y superaron el 20 % en las municipales, con porcentajes superiores al 30 % en el área metropolitana de Barcelona. ¿Por qué esa diferencia? El PSUC fue en sus inicios un partido de unificación de socialistas, comunistas y nacionalistas de izquierda. Híbrido, mezclado, sin la palabra comunista en el titular. Durante la segunda parte del franquismo, especialmente en los años setenta, logró una notable implantación social, con sesgos interclasistas. Tenía a Comisiones Obreras a su lado, pero también le disputaba a Jordi Pujol la dirección del catalanismo. Fue el alma de la Assemblea de Catalunya, la plataforma unitaria de oposición al régimen de Franco que alcanzó una mayor capacidad de movilización en España. El PCE de la Transición admiraba al PSUC y a la vez recelaba de su tendencia a tomarse la autonomía verdaderamente en serio. El caso Comorera seguía planeando en aquella difícil relación. Joan Comorera, primer secretario general del PSUC, expulsado en 1949 bajo la acusación de «titista pequeñoburgués». Dolores Ibárruri se empleó a fondo contra ese hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo, antiguo socialista derivado en estalinista, profundamente catalanista, que se negaba a someterse a su autoridad.

Orgullo y melancolía en el rostro de Pasionaria. Efectivamente, sabe que su tiempo se ha acabado. Pero ha resistido. Ha vuelto del exilio, ha sido elegida diputada por Asturias, y hoy, 13 de julio de 1977, se sentará en la Mesa de Edad del Congreso, en calidad de vicepresidenta primera, al lado de Rafael Alberti, para dirigir simbólicamente la reapertura de la democracia parlamentaria en España después de cuarenta años de dictadura. En esa Mesa no hay ningún socialista histórico, puesto que el PSOE transitivo es un odre viejo en manos jóvenes. El PCE no ha ganado, pero Pasionaria ha vencido. Resistir es vencer.

«Para lograr la reconciliación cada una de las fuerzas políticas y nacionales debe estar dispuesta a la reciprocidad de condiciones», decía el documento aprobado por el comité central del PCE en agosto del 1956. Veinte años después ese es el retrato exacto de la situación, con una reciprocidad ventajosa para el aparato franquista dispuesto a la reconversión. Esa es la correlación de fuerzas realmente existente después de una dictadura extenuante que ha desecado las pasiones políticas que fomentó la República. Ahora todo es más funcional. Ahora estamos en la época del utilitario.

Con los poderes heredados del dictador, el rey Juan Carlos y el joven secretario general del Movimiento transformado en líder reformista han aparcado la vía más lenta que defendían los pesos pesados del primer gradualismo franquista. El conde de Motrico (José María de Areilza) y Manuel Fraga no serán los timoneles de una transición más parsimoniosa, más dura, menos pactista, más dispuesta a controlar la calle, a tiros si hace falta, como ocurrió en Vitoria en 1976; una transición sin el Partido Comunista en el Parlamento, en una primera fase, con una tímida descentralización regional, que debería prestar especial atención a Cataluña y el País Vasco, sin romper moldes. Laureano López Rodó, el gran protector político de los tecnócratas del Opus Dei, también ha sido aparcado. Torcuato Fernández Miranda, el sagaz ingeniero jurídico de la operación, también acabará apartado y perplejo ante la velocidad y el tactismo de Suárez, un hombre que apenas come. Una mesa, un teléfono, tres paquetes de Ducados, y una tortilla y una ensalada a la hora del almuerzo.

Después de lo que ha pasado en Portugal, el rey teme que una transición demasiado embridada malogre la legitimación de la monarquía en un país cada vez más tenso. El conflicto social derivado de la crisis del petróleo va en aumento. La inflación se ha disparado y en verano de 1977 España está galopando hacia la suspensión de pagos. Una transición lenta, seguramente aplaudida por los norteamericanos y probablemente aceptada por los gobernantes democráticos europeos, podía generar una larga y peligrosa etapa de conflicto capaz de arruinar la legitimación social de la restauración monárquica. Juan Carlos de Borbón teme ser el rey de un país en llamas en plena crisis económica. Ha conseguido que la Administración Ford —Gerald Ford, sucesor de Richard Nixon en la presidencia de los Estados Unidos, tras la dimisión de este en 1976 como consecuencia del caso Watergate— acepte un plan más rápido y ha escogido a Adolfo Suárez, el más descreído de los jóvenes jerarcas del Movimiento, para llevarlo a cabo. La aceptación de los comunistas en el proceso ha sido la principal duda hasta el último minuto. Los militares estaban en contra, pero la legalización del PCE ofrece dos ventajas tácticas a Suárez: legitima el reformismo y acentúa la competición electoral en el campo de la izquierda. Suárez arriesga, engaña a los jefes militares, a los que había prometido que no legalizaría al PCE, y gana los primeros comicios democráticos con una ley electoral hecha a medida de la plataforma Unión de Centro Democrático. Está eufórico. El día que saluda a Dolores Ibárruri en el Congreso, el presidente interino sabe lo que piensan hacer los comunistas con su magro resultado electoral. Sabe cosas que quizá la dama de negro, alejada del vuelo rasante de los movimientos tácticos, aún ignora. Suárez está en el secreto y ello acaba de explicar su rostro de satisfacción. 13 de julio de 1977.

Cinco días antes de la constitución de las primeras Cortes democráticas, el vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana ha comparecido ante las cámaras de TVE en horario de máxima audiencia para anunciar a los españoles que la economía está muy mal y que se tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para que las cosas no vayan peor. A los españoles no se les ha contado toda la verdad durante la campaña electoral. La inflación galopa hacia el 30 % y existe el riesgo de suspensión de pagos. Con una inflación desbocada es imposible redactar una constitución democrática en un país de la periferia europea que todavía no está anclado en el Mercado Común. La consolidación de una democracia de corte liberal exige frenar la inflación y para ello se deberán moderar las subidas salariales. Dicho de otro modo, la Constitución jurídica debe levantarse sobre una Constitución material que asegure la viabilidad económica del país en las condiciones impuestas por la subida de los precios del petróleo (Guerra del Yom Kippur, 1974) y la decisión de Estados Unidos de abandonar el patrón oro (Nixon, 1971) para ir a la libre fluctuación de divisas. Las importaciones se habían encarecido dramáticamente, mientras las exportaciones españolas perdían valor. La balanza comercial estaba rota.

El discurso de Fuentes Quintana fue memorable. Sincero, grave, directo, convincente. La política ya no habla así en televisión. Había que arrimar el hombro y los comunistas estaban dispuestos a ello. El 13 de julio, el día del saludo en el Congreso, Suárez ya sabe que puede contar con el PCE y con Comisiones Obreras para unos pactos nacionales de estabilización económica, que el PSOE no ve claros. Santiago Carrillo se estrenará como orador parlamentario proponiendo un gobierno de concentración nacional que aísle a los ultras y consolide un programa de urgente reforma democrática. El secretario general está convencido de que los malos resultados del PCE son consecuencia del temor y la prudencia de la gente después de tantos años de propaganda anticomunista. Cree que una perseverante política de responsabilidad ante los graves problemas del país puede modificar esa percepción. Sobrevalorando su experiencia, Carrillo sigue viendo inmaduros a los jóvenes dirigentes del PSOE, que no quieren oír ni hablar de pactos con UCD para ayudarle a sortear el temporal. El esquema de trabajo de Felipe González y Alfonso Guerra es simple: que Suárez gobierne y si se quema, la alternativa es el Partido Socialista. Pero la pinza de centristas y comunistas ya está en marcha.

Comisiones Obreras empieza a negociar con el Gobierno antes de que finalice el verano, y a finales de septiembre, los mimbres de los Pactos de la Moncloa. Ramón Tamames y José Luis Leal han esbozado un acuerdo de salvación nacional que los socialistas no pueden rechazar si no quieren aparecer como unos irresponsables ante la sociedad española. Los trabajadores renunciarán temporalmente a ocho puntos del valor adquisitivo de sus salarios (se establece que los incrementos salariales no podrán superar el 22 %) a cambio de un programa inmediato de reformas democráticas y mejoras sociales, que incluyen la promesa de un futuro estatuto de los trabajadores. Los Pactos de la Moncloa, que no se cumplirán en su integridad, vienen a ser la concreción material de la política de reconciliación nacional de 1956 y serán la imprescindible pista de despegue de la Constitución de 1978.

Dolores Ibárruri quizá no está en el secreto de los movimientos tácticos que se avecinan en verano del 1977, pero no la debemos confundir con una figura decorativa. Con toda su leyenda a cuestas, ella ayudará a legitimar ante militantes y electores la política de responsabilidad y moderación que caracterizó a los comunistas en aquellos años. La vieja dama de negro no expresó ninguna discrepancia, ningún gesto que pudiera entenderse como una señal de disgusto. No enmendó nunca a Carrillo en los años transitivos y saludó con lealtad a sus sucesores, Gerardo Iglesias y Julio Anguita. Pudo sentirse atraída por la escisión prosoviética de 1984 (el veterano dirigente Ignacio Gallego al frente del Partido Comunista de los Pueblos de España). Sus camaradas soviéticos se lo habrían agradecido: el pequeño PSUC ya había saltado por los aires y la escisión del PCE era toda una seria advertencia para el Partido Comunista Italiano, al que Moscú trataba con más respeto, porque contaba con un millón de afiliados y movía el 30 % de los votos en el país más importante de la Europa mediterránea. Pasionaria se mantuvo fiel a las siglas de toda su vida, severamente castigadas en las elecciones generales de 1982, que significaron la gran entronización de Felipe González como dirigente de la España moderna que pronto sería admitida en la Comunidad Económica Europea y que, evidentemente, no saldría de la OTAN. Podía haberse dejado llevar por una radicalización de la nostalgia, pero su personaje pesaba demasiado y ella tenía conciencia de esa dimensión. Pasionaria pertenecía más a la historia de España que a los coletazos de la Unión Soviética, atrapada en la guerra de Afganistán y ahogada por el volumen de un gasto militar que ya no podía soportar. La Guerra Fría la iban a ganar los Estados Unidos.

Adolfo Suárez, destronado por los suyos en 1981, empezó a ser beatificado en España el día que perdió la memoria. Dolores Ibárruri administró con mucha prudencia sus caudalosos recuerdos, como queda reflejado en un calibrado libro de memorias publicado en 1984 con la inestimable ayuda de su fiel secretaria, Irene Falcón. El libro, cuya aparición coincidía con la escisión prosoviética, concluía con un llamamiento a la unidad de los suyos: «Nuestra división solo puede favorecer a las fuerzas reaccionarias». Pasionaria se apagó en 1989, dos años antes de la disolución de la Unión Soviética, dejando detrás de sí un mito potente y borroso. Creo que este libro del historiador Diego Díaz ayuda a entender el personaje desde una mirada muy actual. Estamos ante una narración rigurosa y honesta, muy comprensible para las jóvenes generaciones. Más que una revisión del mito, este libro propone un mejor entendimiento del personaje. Este libro no se rinde a la leyenda.

La inesperada vida de Dolores Ibárruri Gómez. La historia de un ama de casa de Muskiz, madre de seis hijos, de los cuales solo dos llegarían a la vida adulta, que se convirtió en símbolo del movimiento comunista internacional. El equívoco de un apodo (Pasionaria) que funcionaba como un cañón. Semana Santa de 1919. Conforme a su educación católica, eligió ese nombre, tímidamente, para firmar sus primeros escritos en la prensa obrera, para que sus padres no se enterasen. Tenía veinticuatro años. Pasionaria creció y la historia convirtió aquel pseudónimo cuaresmal en un fortísimo signo de rebeldía: una mujer apasionada que convocaba a la lucha por la emancipación femenina y la revolución.

Pasionaria y la Pirenaica. Dos mitos de la noche más oscura. Figura materna y protectora de la España vencida en 1939, voz vibrante en las ondas interceptadas, mientras Franco desataba una represión sin límites, ejecutando un programa fríamente trazado. Había que aniquilar al enemigo. La madre y el drama de España. España y la madre. En la defensa a muerte de la patria, de su patria, el generalísimo proyectaba la defensa de su madre, abandonada por su padre.

Matria y patria, he ahí la discusión.

ENRIC JULIANA

DIEGO DÍAZ ALONSO

PASIONARIA

LA VIDA INESPERADA DE DOLORES IBÁRRURI

DOS O TRES COSAS QUE SÉ DE DOLORES IBÁRRURI

La burguesía renovaba, y renueva, cada cinco años sus cuadros dirigentes en las universidades. El proletariado tuvo que hacer una larga marcha hacia la cultura convencional, pasando por la escolarización, la alfabetización y el descifrar los códigos de la cultura establecida para comprobar hasta qué punto traicionaban sus propias necesidades. Por eso la guerra civil sería algo más que una victoria militar y se convertiría en un genocidio cultural contra las vanguardias que más daño podían hacerle al reaccionarismo español: desde los intelectuales más avanzados hasta los intelectuales orgánicos de la clase obrera, convertidos en dirigentes de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, pasando por los maestros de escuela, que habían plantado la cizaña de las ideas de emancipación entre las mieses de la España contrarreformista.

Manuel Vázquez Montalbán, «Pasionaria y los mil enanitos», El País, 10 de diciembre de 1995

No recuerdo el entierro de Pasionaria. Es curioso porque tengo, sin embargo, algunos otros vagos recuerdos de esa década: el entierro del alcalde Enrique Tierno Galván, Reagan, Gorbachov y La guerra de las galaxias, el secuestro por ETA de Emiliano Revilla, la policía de Pinochet disolviendo las manifestaciones con cañones de agua, Felipe González, Fraga, Santiago Carrillo, la caída del Muro de Berlín… Sin embargo, no recuerdo el entierro de Dolores Ibárruri… Tan solo un poco más tarde, creo que en torno a 1990, su imagen de anciana risueña y venerable impresa en un cartel del Partido Comunista de Asturias, «DOLORES VIVE», pegado en una pared de mi barrio, el barrio de la cárcel de Oviedo. La cárcel que ella abrió en febrero de 1936 para liberar a los presos de la Revolución de Octubre de 1934. Esa historia, claro está, no la conocí hasta muchos años más tarde.

De lo rocoso del mito de Pasionaria dice mucho que haya sobrevivido tanto a su muerte como a la del socialismo real. A pesar de su estrecha ligazón con el universo comunista, en años posteriores Pasionaria logró trascender al «final de la historia» sentenciado por Fukuyama. La leyenda de Dolores se reinventó ligada a valores progresistas más genéricos, y no estrictamente comunistas, como la justicia, la igualdad social y la emancipación femenina, así como a una cierta imagen amable de la Transición encarnada en su foto del brazo de Rafael Alberti, descendiendo ambos por las escaleras del Congreso de los Diputados en la primera sesión de la Cámara Baja tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977.

Entre finales de los años noventa y principios de los 2000, los años en los que se formó mi educación política y sentimental, el mito de Ibárruri se adaptó a los nuevos tiempos poscomunistas y altermundistas, y su imagen, casi siempre anciana y canosa, podía convivir con un cartel de solidaridad con el movimiento neozapatista de Chiapas y otro de una reivindicación feminista. Otra prueba de su vigor es que el sobrenombre de Pasionaria se siga dando a mujeres rebeldes y combativas de todo el mundo, tuvieran o no relación con organizaciones comunistas.

En 1995 su centenario fue celebrado por todo lo alto. La mayoría de estos homenajes fueron impulsados por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, pero gozaron de un consenso político que hoy sería imposible.

Inmersos en un tiempo de guerras de la memoria, cuesta creer que hubo años en los que podían dedicarse calles a Pasionaria sin apenas votos en contra o en los que todos los grupos parlamentarios vascos, desde Herri Batasuna al Partido Popular, participaban en un homenaje por el centenario de su nacimiento en Gallarta.

Hoy los tiempos han cambiado mucho. Los crímenes del estalinismo y la represión ejercida contra las derechas durante la Guerra Civil en la España republicana se han convertido en los pretextos para realizar una enmienda a la totalidad a la historia y la memoria del comunismo, del antifascismo y de las izquierdas, reducidas a menudo a una caricatura de checas y gulags por parte de los propagandistas neocón.

Frente a una historia en blanco y negro, de buenos y malos, este libro pretende abordar a la persona y su tiempo en toda su complejidad. A veces también en toda su incómoda complejidad. Tratando de evitar tanto la tentación de edulcorar los pasajes menos agradables de la vida de Dolores Ibárruri como, en el otro extremo, caer en la simplificación anticomunista: explicar su vida y su trayectoria política como la de una mera comparsa del estalinismo. Precisamente hemos tratado de indagar aquí en esa fascinante contradicción del siglo XX por la cual algunos de los más comprometidos luchadores y luchadoras por la democracia, la justicia social, la igualdad racial y de género fueron al mismo tiempo personas extremadamente complacientes e indulgentes con los crímenes cometidos en nombre del socialismo. Pasionaria es representativa de esa vida en compartimentos estancos, y como historiador me interesa tanto la esforzada luchadora por la democracia española como la ferviente admiradora de Stalin que solo en 1968 se atrevió a emitir una tímida crítica pública a la URSS con motivo de la invasión de Checoslovaquia.

Hay muchas Dolores en la vida de Dolores Ibárruri. El ama de casa proletaria que se rebela contra su destino y se reinventa a través de la militancia revolucionaria. La dirigente flexible e intuitiva que en los años treinta supera el sectarismo izquierdista de su partido y pone en pie experiencias tan transversales e innovadoras como la Agrupación de Mujeres Antifascistas y Pro Infancia Obrera. La diputada del Frente Popular que no le teme a nada ni a nadie y se mete en todos los charcos. La secretaria general que ya en la URSS se acomoda al estalinismo, los privilegios de la nomenklatura, el culto a la personalidad y la cultura autodestructiva de la purga, la expulsión y el asesinato político. La mujer madura que redescubre con cuarenta años el amor a través de un joven veinteañero. La presidenta del partido a la que no le queda más remedio que asumir su papel simbólico y dejar hacer a su sucesor. La anciana que regresa a España entre homenajes para ocupar el escaño que había dejado en 1939… Hay muchas más Dolores. Su propia vida condensa esa miseria y grandeza del Partido Comunista de España, como reza el título del libro de Gregorio Morán. Fue ante todo una vida inesperada. Producto de años en los que un movimiento obrero ascendente daba las herramientas culturales a proletarios como ella para convertirse en protagonistas de una obra en la que hasta entonces parecía que solo podían interpretar el papel de figurantes. Y es que solo gracias a ese gran proyecto de ilustración de las masas que fue el socialismo, con sus sindicatos, cooperativas, casas del pueblo, ateneos, fiestas y mítines, periódicos y bibliotecas, un ama de casa proletaria como Dolores Ibárruri pudo adquirir el bagaje cultural y la autoconfianza para terminar convirtiéndose en una dirigente política capaz de hablar ante multitudes, jugar un papel decisivo en la vida española, dirigir organizaciones de miles de afiliados y afiliadas, escribir libros o codearse y despachar con mandatarios internacionales. Por eso, como explica Manuel Vázquez Montalbán, «la guerra civil sería algo más que una victoria militar y se convertiría en un genocidio cultural contra las vanguardias que más daño podían hacerle al reaccionarismo español: desde los intelectuales más avanzados hasta los intelectuales orgánicos de la clase obrera, convertidos en dirigentes de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, pasando por los maestros de escuela, que habían plantado la cizaña de las ideas de emancipación entre las mieses de la España contrarreformista». Pasionaria, obrera y mujer, doblemente emancipada, sería también doblemente odiada por la reacción triunfadora en 1939.

Nunca pensé que escribiría una biografía sobre Pasionaria. No estaba ni siquiera entre mis planes escribir una biografía hasta que me propusieron hacer este libro. Gracias a Laura Sandoval, Daniel Álvarez Prendes y a David Becerra por darme la oportunidad de publicar en una editorial como Hoja de Lata, y a Enric Juliana por el honor de aceptar ser el autor del prólogo. Francisco Erice, Fernando Hernández Sánchez, María José Capellín y Gregorio Morán han sido personas a las que he recurrido en diversos momentos de la elaboración de este libro para consultar dudas y contrastar hipótesis. Quiero extender también los agradecimientos, por diferentes motivos, a Beatriz Abad, Lola Matamala, Jesús Montero, Sandra Souto, Sisino Pérez Garzón, Miguel Usabiaga y Dolores Ruiz Sergueyeva, con la que tuve el placer de charlar una tarde acerca de los recuerdos de su abuela. En un apartado más personal, gracias una vez más a José González, Jose Caja, por hacerme sitio en su aldea gala y dejarme trabajar con las mejores vistas de Asturias. También a mis padres Gonzalo y Pilar, por su apoyo, cariño e ilusión, inasequibles al desaliento incluso en un annus tan horribilis como el 2020. Venceremos. Y por supuesto a Jara Cosculluela, por su amor, complicidad y comprensión estos meses de intenso y absorbente trabajo abducido por la escritura del libro. Nos toca ahora ir juntos a la búsqueda del tiempo perdido. Así sea.

Espero que este cierto «distanciamiento brechtiano» que he explicitado con respecto a mi biografiada haya jugado a favor de un libro que no pretende ser ni una hagiografía ni un ajuste de cuentas con su protagonista. Decía Manuel Vázquez Montalbán, autor de una de sus mejores biografías, que «si un personaje histórico español no se merece el todo o la nada es Dolores Ibárruri». Sus palabras han inspirado el tono de este trabajo. A continuación, dos o tres cosas que sé sobre la inesperada vida de Dolores Ibárruri.

GALLARTA, 1895

La transformación de esta humilde feligresía de dieciséis años a esta parte es asombrosa. En el barrio de Gallarta, que yo conocí con solo dos casas, se ha formado una gran población con hermosa iglesia parroquial, a la que se ha dado la advocación de San Antonio de Padua, casa de Ayuntamiento, escuelas y un gran hospital para la población minera. El municipio de Abanto y Ciérvana, que en el censo de 1877 contaba 2075 almas, debe de haberse cuadruplicado.

Antonio Trueba, Las Encartaciones, 18871

Hombres totalmente ajenos al país examinaban con ávida e investigadora mirada montes y colinas, campos y prados, collados y barrancos, pisoteando con sus herradas botas las tumbas apenas cubiertas […]. Cambiaba el derecho público porque cambiaban las relaciones de propiedad. Ayer esto era del común; aquello, de una familia; lo de más allá, de otra… Hoy todo es extraño.

Dolores Ibárruri, El único camino, 19662

En febrero de 1876 concluía la tercera guerra carlista. Durante cuatro años los últimos partidarios del restablecimiento del Antiguo Régimen se habían enfrentado sucesivamente a la monarquía liberal de Amadeo de Saboya, a los diferentes gobiernos de la I República y, finalmente, a Alfonso XII y la Restauración borbónica. Cataluña, Navarra y las provincias vascas serían el principal escenario bélico de un conflicto que apenas se dejaría sentir en el resto de España. En marzo, con la caída de los últimos bastiones navarros, la guerra terminaba y el pretendiente carlista partía hacia el exilio. Entre los derrotados estaba un jovencísimo Antonio Ibárruri. Hijo de padres desconocidos, su apellido, siguiendo una costumbre habitual con los expósitos, está tomado de lugar donde fue hallado: Ibárruri, una pequeña localidad vizcaína en cuya iglesia apareció siendo un recién nacido. Tras servir como tantos otros jóvenes vascos y navarros en las tropas de Carlos VII, Ibárruri colgaría con la derrota la boina roja e iniciaría una nueva vida, entrando a trabajar como obrero en una mina de hierro de Gallarta.

Tras el final de la guerra carlista la zona minera de Vizcaya viviría un boom sin precedentes ligado al despegue de la industria siderúrgica. Gallarta crecería entonces rápidamente hasta convertirse en uno de los principales pueblos mineros de la comarca de Las Encartaciones. Antonio Ibárruri se había familiarizado durante la guerra con la artillería, un conocimiento muy valorado en la nueva industria minera. Su puesto como trabajador especializado en el manejo de explosivos le convertiría dentro y fuera de la mina en Antonio el Artillero. En Gallarta, además de encontrar empleo, este antiguo soldado carlista, euskaldún y que, según su hija, «hablaba un castellano terrible, muy macarrónico»,3 conocería a otra minera, Juliana Gómez, de diecisiete años, religiosa, muy alta y de fuerte carácter.

Juliana Gómez había nacido en Castilruiz, un pueblo de Soria que ella y su familia habían abandonado para buscar mejores oportunidades de vida en Vizcaya. La emigración de gentes procedentes de las provincias castellanas se convertiría en un fenómeno común tras el final de la guerra. Toda la familia encontraría empleo en las minas de hierro. El trabajo de las mujeres en las minas, siempre solteras o viudas, se centraba fundamentalmente en las labores de carga, lavado y clasificación del mineral. Su salario estaba siempre por debajo del de los hombres, incluso del de los peones, e igualado al de los pinches, los trabajadores masculinos peor pagados y con la categoría laboral más baja. Tras casarse con Antonio, Juliana dejaría el empleo en la mina y se dedicaría a tener hijos y a cuidar de ellos y del hogar, así como a trabajar la huerta y los animales que la familia criaba fundamentalmente para consumo propio. De ella su hija Dolores diría que debía de haber sido guapa en la escasa juventud de quien no había conocido más vida que trabajar y parir. Mientras que su marido era analfabeto, ella sabía leer y escribir, algo poco frecuente para una mujer obrera de la época. Antonio y Juliana engendrarían once hijos. Cuatro de ellos morirían aún siendo niños. Su octava hija será Pasionaria. Bautizada como María Dolores, fue, sin embargo, por razones desconocidas, inscrita en el registro municipal como Isadora. María Dolores Ibárruri o Isadora Ibárruri nació en Gallarta el 9 de diciembre de 1895, siendo Cuba aún una posesión española, Antonio Cánovas del Castillo presidente del Consejo de Ministros, y en vísperas de que los hermanos Lumière presentasen en un café de París su prodigiosa invención: el cinematógrafo.

La condición de obrero cualificado de Antonio Ibárruri, el trabajo de varios de sus hijos en la mina, los animales y el pequeño trozo de tierra que cultivaban Juliana y el resto de la familia permitirían que su hija Dolores pudiera estudiar hasta los quince años, algo poco común para una familia obrera, y mucho menos para la hija de una familia obrera.

Dolores disfrutaba en la escuela y era aficionada a la lectura. Sus hermanos se reían de ella por su costumbre de devorar libros y la comparaban con una monja encerrada en la celda de un convento. Pasionaria siempre reconoció la importancia que tuvieron en su biografía tanto su maestra, Antonia Izar de la Fuente, que fallecería durante la Guerra Civil en el bombardeo de Gernika, como la escuela de Gallarta en la que estudió, con una biblioteca bien dotada de libros, algo muy poco común para la época.

Este interés por los estudios y la lectura se combinaba con un carácter fuerte y rebelde que desde la niñez hasta la edad adulta le fue generando problemas con su familia. Las relaciones con su madre siempre fueron complicadas. Dolores no acataba fácilmente la autoridad materna y se rebelaba contra los castigos que consideraba injustos. Juliana llegaría a la conclusión de que la actitud de su hija solo podía deberse a que estaba poseída por el diablo, así que, aconsejada por el cura del pueblo, tratará sin éxito de que le practiquen un exorcismo en la iglesia de Deusto, Bilbao. Dolores tiene diez años entonces.

El sindicalismo, las primeras huelgas mineras, el Centro Obrero de Gallarta o los mítines socialistas son algo que está de fondo en sus recuerdos de niñez y adolescencia, pero que no forma parte de la vida de una familia muy conservadora, fiel al tradicionalismo y la religión. Heredaría la religiosidad de sus padres y llegaría incluso a pensar en hacerse monja. Hasta los veintiún años Dolores será una fervorosa católica que se confiesa todos los sábados, participa en novenas y procesiones y pertenece al Apostolado de la Oración, una institución fundada a mediados del siglo XIX por los jesuitas para contrarrestar el creciente anticlericalismo popular y fomentar el rezo y las demostraciones públicas de fe.

Los pasajes dedicados a la niñez en su autobiografía, El único camino, son tan pródigos en el recuerdo de la escuela y su maestra, los juegos y las travesuras infantiles o las excursiones desde Gallarta hasta la playa para bañarse en el Cantábrico como escasos en las referencias a la familia, más allá de los consejos de su madre —«la que en el casar acierta nada yerra»— o el trabajo duro de su padre en la mina, «metido en un arroyo fangoso, formando parte de un pequeño grupo de viejos mineros como él». Los hermanos, con la excepción de Teresa, la más cercana a Dolores, apenas existen en su relato, y la vida de sus padres queda definida en pocas palabras como monótona y triste. En posteriores biografías, basadas en un diálogo entre biografiada y biógrafo, emergerían, sin embargo, ráfagas de ternura hacia una familia con la que la relación nunca fue fácil. Así, por ejemplo, el recuerdo de las noches en las que su padre llegaba empapado de trabajar en la mina y Dolores le leía periódicos, «parecían música las palabras que yo iba pronunciando», mientras su madre le secaba al fuego y «él escuchaba sin escuchar» poco antes de quedarse dormido, acunado por sus palabras.4 También sus últimos momentos en el lecho de muerte, cuando Antonio el Artillero le pasa la mano por la cabeza repitiendo la letanía: «¡Pobrecita, pobrecita, la mejor y a la que peor hemos tratado!».5

Pasionaria tardó mucho tiempo en perdonar a su familia que con 15 años frustrasen su gran ilusión: ser maestra. Apoyada por su profesora en la escuela de Gallarta, Ibárruri había llegado a estudiar el curso preparatorio para ingresar en la Escuela de Magisterio, pero finalmente sus padres decidirían no costear los estudios. La familia tenía recursos suficientes para que su hija estudiara fuera del pueblo, pero su madre no veía con buenos ojos que una hija tuviera una titulación destacando sobre sus hermanos varones, todos ellos trabajadores manuales.

Dolores Ibárruri llega a la adolescencia con «un sentimiento de rabia desesperada contra todo y contra todos». Fracasado el sueño de ser maestra, termina la vida relativamente privilegiada que la hija de Antonio el Artillero había tenido hasta entonces. Entra en un taller de costura y después en una casa y taberna de La Arboleda, donde trabaja como criada y camarera. En este tiempo comienza a ir al baile de la plaza de Gallarta y tiene un primer novio, Miguel Echevarría, ajustador metálico y vecino de otro pueblo de Trapagaran. Echevarría hacía una larga travesía a pie cada domingo a través de los montes para ir a ver a Dolores y salir juntos a pasear. La relación duraría poco tiempo. Ella no soportaba la timidez y falta de conversación del joven Echevarría: «Si yo me callaba, él no hablaba. Un día le dije: “Ya no vuelvas más”».6

Poco tiempo después llegaría Julián Ruiz, un minero socialista, alto y guapo, al que conoce en una de las casas en las que había trabajado. Vestida de negro, se casará con él en la iglesia de San Antonio de Padua, en Gallarta, el 16 de febrero de 1916. A pesar de disgustarle el matrimonio de su hija con un ateo, su madre le hará un buen regalo de bodas: una máquina de coser. Empezaba una nueva vida. Julián tenía veinticinco años. Dolores, veinte.

JULIÁN RUIZ: EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ

Vine porque me acordaba mucho de los de aquí. Creía que estaban todos vivos y me encontré con que habían muerto casi todos. Catorce a quince quedarían de los de entonces, y de mis ideas, solo dos o tres.

Julián Ruiz, marido de Dolores Ibárruri, en una entrevista al diario Pueblo, en 1977

Nos habíamos casado en la iglesia de Gallarta. E hicimos el viaje de novios a Santander. Apenas unos días. Al regreso ya sabía lo que era tener, en las sombras de la noche, un hombre en mis brazos.

Andrés Sorel, Dolores Ibárruri, Pasionaria. Memoria humana

El 5 de agosto de 1977 Dolores lbárruri regresaba a Somorrostro para asistir al entierro de su marido, Julián Ruiz. Según la crónica de El País, varios millares de personas acompañaron al ataúd hasta el cementerio, portado por seis militantes del partido y cubierto por una bandera del PCE y una ikurriña: «Detrás de ellos caminó a pie por espacio de un kilómetro largo Dolores Ibárruri, que en varios momentos no pudo contener las lágrimas».

Julián y Dolores estuvieron casados sesenta años, si bien solo llegaron a convivir quince. Cuando él muere apenas tenían relación. Pasionaria nunca edulcoró el recuerdo de su vida en pareja. El suyo no fue un matrimonio feliz. Sin embargo, es probable que, sin Julián Ruiz, Dolores Ibárruri no se hubiera convertido nunca en Pasionaria. Ella misma lo reconocía en octubre de 1931 en su primera entrevista a un medio de comunicación: «Cuando me casé a los veinte años, pensé que mi marido seguiría hablándome siempre de lo mismo, del tema ineludible de todos los noviazgos. Pero me encontré con que me hablaba de socialismo y obrerismo con una insistencia que convertía nuestras conversaciones en monólogos. No era cosa de abandonarle a este monólogo. Me trajo libros y leí».7

También en 1935, cuando Dolores viaja a Moscú al VII Congreso de la Komintern y realiza un breve esbozo autobiográfico, señala a su marido como la persona que la había introducido en las ideas socialistas. Como Ibárruri, Julián era un obrero con un nivel cultural algo superior al de sus compañeros. Otro hijo de la ilustración popular a través del movimiento socialista. Otra vida inesperada. Otro error en el sistema. Uno de los primeros libros que le da a leer es una novela de Víctor Hugo. Hasta entonces Dolores apenas había conocido otra literatura que no fuese la religiosa y los folletines. A pesar de ser una de las personas más importantes en la biografía de Ibárruri, Julián Ruiz es al mismo tiempo una de las principales ausencias en el relato que Pasionaria quiso dejar de sí misma. En su autobiografía pasa de puntillas por la figura de su marido, y en posteriores entrevistas tampoco quiso dar demasiados detalles sobre una relación que se rompe en torno a 1931.

«Unos días breves, fugaces de ilusión, y después… Después, la prosa fría, hiriente, inmisericorde de la vida». Con esta elipsis resume Ibárruri en El único camino sus quince años de vida en pareja con Julián Ruiz. Después de una modesta luna de miel en la casa de unos familiares de su marido en Santander, el matrimonio regresaría a Gallarta. A los nueve meses nacía Esther, su primera hija. Poco tiempo después la familia se mudaba a Somorrostro, otra localidad minera situada en la parte baja de Las Encartaciones, cerca de la costa, de la que procedía Julián, y donde trabajaba como minero para la compañía franco-belga. Dentro de sus escasas posibilidades económicas, el matrimonio invertiría una pequeña suma de dinero en comprar una parcela y juntos construirían una casa con sus propias manos. La nueva vivienda disponía de algo de terreno para poder cultivar una huerta y criar animales, actividad de la que se ocuparía Dolores y que les permitiría sobrevivir durante los largos periodos en los que Julián estaba en huelga, encarcelado o, sencillamente, llovía con fuerza, no se podía trabajar en la mina y la empresa no pagaba a los trabajadores.

Según su propia confesión, Dolores había ido al matrimonio enamorada, pero también en busca de la liberación del duro y mal pagado trabajo como sirvienta en casas ajenas. Sin embargo, junto a Ruiz, lejos de mejorar en sus condiciones de vida experimentaría el hundimiento en una miseria que jamás había conocido hasta entonces. En los peores momentos Ibárruri tendría que recurrir al crédito de los comerciantes y a la solidaridad de los vecinos para salir adelante. Otras veces tendrían el apoyo de los compañeros de partido y sindicato. Su familia, a pesar de desaprobar el matrimonio con Julián, también le prestaría alguna ayuda esporádica. Las estrecheces económicas jalonarían la vida de una pareja que tendría seis hijos mientras hacía malabarismos para poder darles de comer. Solo dos de ellos llegarían a la vida adulta: Amaya y Rubén. Esther, su primera hija, moriría con tan solo tres años, y el matrimonio, siempre con dificultades, tendría que pedir prestado para tener un pequeño ataúd con el que darle sepultura. En 1923, en plena huelga minera, nacerían las trillizas Amaya, Amagoya y Azucena. De ellas, Amagoya moriría apenas nacida, y sería enterrada en un cajón de conservas arreglado por un vecino a modo de féretro. Azucena no llegaría a cumplir los tres años, y una última hija, Eva, viviría solo unos pocos meses.

A las estrecheces económicas y la muerte de las hijas se sumaba la sensación de claustrofobia de Dolores, que en su adolescencia había aspirado a ser maestra y que ahora se asfixiaba repitiendo la misma vida triste de su madre, condenada a ese papel de «ángel del hogar» en el que nunca se había querido encasillar. En sus memorias, Pasionaria denunciaría la doble moral de aquellos reformistas burgueses que habían decidido liberar a las mujeres del «embrutecedor» trabajo en las minas, pero para encerrarlas en las cuatro paredes del hogar, convertidas en «esclavas domésticas» de sus maridos.

Envuelta en el ambiente político de su marido, que había sido uno de los fundadores de las Juventudes Socialistas, Ibárruri comienza a acompañarlo en las actividades políticas y sindicales y a frecuentar la Casa del Pueblo de Somorrostro. La buena alumna de la escuela de Gallarta se ha convertido ahora en la alumna aventajada del centro obrero. Lee toda la literatura socialista de su biblioteca, incluso una versión abreviada de El capital. Estas lecturas acompañan su abandono de la fe católica, un proceso no exento de dudas y dolor, que coincidiría en el tiempo con la crisis provocada por la muerte de sus hijas. Pasionaria siempre atribuiría también su alejamiento del catolicismo a la doble moral y la hipocresía que veía en la Iglesia y en las burguesas dedicadas a la caridad cristiana. Orgullosa, Dolores rechazaría los intentos de las Damas Catequistas de Paúl de alejarla del socialismo ofreciéndole un empleo mejor para su marido y una casa más cómoda con huerta, a cambio de su regreso a la Iglesia.

El acercamiento de Ibárruri al socialismo le cerraría la puerta de su casa familiar, pero le abriría otras tradicionalmente cerradas a una mujer casada de clase trabajadora. En primer lugar, aquella en la que ella más insistiría a posteriori: una comprensión racional del porqué de sus penosas condiciones de vida, así como un camino para superarlas. El socialismo mostraría a Dolores que la vida podía ser algo más que un «valle de lágrimas». Los explotados como ella podían construir aquí y ahora el paraíso que la fe católica les había prometido para una vida después de la muerte. No menos importante que esto sería elevar su horizonte vital como persona más allá de las tediosas rutinas del ama de casa proletaria. En la politización de quien pronto sería la Pasionaria, pesarían tanto el rechazo a la miseria y la explotación, que tan bien conocía, como el anhelo de superar esa vida de «hilar, parir y llorar», como había pronosticado su madre. Después de sentir que con el matrimonio su misión en la vida estaba cumplida y que ya «no podía ni debía aspirar a más», el socialismo le devolvía la esperanza de convertirse en un sujeto autónomo con decisiones propias y participación en la vida pública, así como un espacio donde desarrollar las mismas inquietudes que en la adolescencia la habían llevado a querer ser maestra: leer, aprender, escribir, exponer y enseñar a otros.

No solo las lecturas fomentarían este proceso de formación política. Dolores se acercaba al movimiento obrero y socialista cuando un ciclo de movilización social sin precedentes estaba a punto de estallar en España. Con el final de la Primera Guerra Mundial se acababan los años de expansión económica que había conocido el país exportando materias primas y manufacturas a las potencias europeas en conflicto. La recesión económica se solapa y agudiza la crisis política de la Restauración. El generalizado malestar social y político del país, así como los ecos de las revoluciones democráticas rusa y alemana, que tendrían lugar entre principios de 1917 y finales de 1918, animarían a una ofensiva contra la monarquía de Alfonso XIII.