Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HERDER spektrum

- Sprache: Deutsch

Paula Modersohn-Becker: zunächst verkannt, heute weltberühmt. Die Künstlerkolonie Worpswede: leidenschaftliche Verbindung von Leben und Arbeit. Es ist schwer, Frau eines Künstlers zu sein - und noch schwerer, wenn man selbst eine Malerin ist, die anerkannt werden will. Stefanie Schröder schildert das Leben Paulas zwischen Konvention und Unabhängigkeit. Eine faszinierende Frau, die darum ringt, sich zu verwirklichen und die für ihre Bilder lebt, allen Widerständen zum Trotz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefanie Schröder

Paula Modersohn-Becker

Auf einem ganz eigenen Weg

Romanbiografie

Impressum

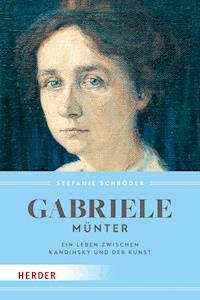

Titel der Originalausgabe: Gabriele Münter. Im Bann des Blauen Reiters

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: © Paula Modersohn-Becker, um 1905. Paula Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen

E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN (E-Book): 978-3-451-80528-8

ISBN (Buch): 978-3-451-06748-8

Für Alfons Johannes

Denn das verstandest du: die vollen Früchte, die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf. Und so wie Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so, von innen her getrieben in die Formen ihres Daseins.

RAINER MARIA RILKE

(aus: »Requiem für eine Freundin« In Memoriam Paula Modersohn-Becker)

1

Hätte sie im Februar des Jahres 1906 ihren Entschluss, nach Paris zu gehen, rückgängig gemacht, wären ihr viele innere Kämpfe und demütigende Auseinandersetzungen erspart geblieben. Es wäre aber auch nichts von dem wunderbar Besonderen in ihrem Leben passiert.

Als Paula von einer kleinen Winterreise mit Otto zurück war, begann sie zu packen, ohne dass jemand davon erfuhr. Sie stellte alles Nötige zusammen. Otto Modersohn hatte im vergangenen Herbst etliche Bilder verkauft, er pries sich glücklich, so viel geschafft zu haben. Zu Weihnachten war eine Einladung nach Schreiberhau ins Riesengebirge gekommen. Otto hatte sich vorgenommen, den Jahresanfang mit seiner Frau Paula dort im Schnee zu verbringen bei seinem Freund Carl Hauptmann, der wie sein Bruder Gerhart Hauptmann Schriftsteller war. Sie hatten die Tochter Elsbeth zur Großmutter nach Bremen gebracht. Sie waren in den Zug gestiegen, und Paula nahm sich vor, alle Gedanken an Paris vorläufig zu vergessen.

Otto wusste, wie sehr Paula den Wintersport genoss. Schon allein wie sie den Schlitten hinaufzog, die rote Nasenspitze hochhob und ihren Atem mit kleinen Stößen in die Luft blies. Er schaute ihr zu, wie sie den Berg hinuntersauste. Mit Carl Hauptmann wanderte er oberhalb des Abhangs, von wo aus die Schlittenpartie begann. Es wurde immer kälter, und dann begann es erneut zu schneien. Die vor den Häusern freigeschaufelten Wege waren bald wieder zugeschneit. Carl, der neben ihm herging, schlug den Mantelkragen hoch. Merkwürdig, dachte Modersohn, er geht nicht darauf ein, wenn ich seine Frau Martha erwähne. Sollte das Gerücht wahr sein, dass Carl Maria Rohner heiraten will, die Micki, die sie schon in Worpswede gesehen hatten? Merkwürdig, dass Carl auch in diesem Punkt seinem Bruder Gerhart nacheiferte, der vor einem Jahr seine zweite Frau Margarete Marschalk geheiratet hatte und seine erste Frau Maria oft in Schreiberhau besuchte.

Obwohl die Paare anfangs so gut miteinander harmonierten, trennten sich immer mehr Ehepartner voneinander. »In Freundschaft zusammenbleiben«, sagte Carl. Es kriselte in den Ehen, auch bei Rainer Maria Rilke, dem Dichter. Der war mit Clara Westhoff, Paulas Freundin, verheiratet. Otto hatte es schon kurz nach deren Hochzeit prophezeit. Wie schrecklich. Erst zu heiraten, Kind zu haben und dann an den brotbringenden Beruf zu denken. Immer in Not zu sitzen! Hatte er etwa nicht Recht? Rilkes kamen auf keinen grünen Zweig. Otto warf einen Blick auf die schneebedeckte Landschaft. Die Hänge und Täler lagen ganz gelassen unter dem grauweißen Himmel.1

Er konnte mit sich und seiner Ehe zufrieden sein. Sein Leben schien geordnet und, wie man so schön sagt, es war behaglich eingerichtet. Sie stritten sich manchmal. Aber was hatte das schon zu sagen. Sie waren eigentlich ein zufriedenes Ehepaar. Paula selbst hatte keine Kinder, doch sie schien nicht darunter zu leiden. Und ihn störte ihre Kinderlosigkeit nicht. Er hatte seine Tochter Elsbeth und Paula kümmerte sich sehr um das Kind. Wenn etwas seine Fantasie beschäftigte, so war es seine Malerei.

Ja, er konnte zufrieden sein. »Was meinen Sie?«, fragte Carl Hauptmann, er hatte Otto murmeln gehört. »Nichts«, wehrte Modersohn ab und wies auf den Abhang, »schauen Sie da, unsere Schlittensportler.« Er bewunderte seine Frau und sah voll Stolz, wie Carl Hauptmann Paula mit Blicken begleitete. Er dachte an das, was er gestern Abend in sein Tagebuch schrieb: Was hat Paula mir alles gebracht, das Baden, Luftbaden, Touren nach Fischerhude, Eispartien. Ich werde mich jünger halten, ich werde menschlicher. Ich werde künstlerisch nur Vorteile davon haben. Mein Leben wird reicher und aktiver. Ihm kam dabei nicht in den Sinn, dass Paula, die ihm sehr zur Selbstdarstellung und Selbstfindung diente, selbst auch das Bedürfnis hatte, sich zu verwirklichen.

Paula hatte vor der Reise nicht damit gerechnet, dass es an den Abenden so hochinteressante Gespräche geben würde. Genauso hatte sie die Herrenrunden im Elternhaus erlebt, wenn der Vater mit seinen Bekannten politische Debatten führte. In Schreiberhau war der Soziologe Werner Sombart zu Gast. Er lehrte Volkswirtschaft an der Universität zu Breslau und hatte gerade einen Ruf nach Berlin bekommen. Sein bisher wichtigstes Werk Der moderne Kapitalismus war 1902 erschienen. Paula hörte gespannt zu. Sombart fesselte sie. Diese studierten Leute hier wirkten so anders als die Maler, mit denen sie sonst verkehrte. Was sie jetzt noch nicht wusste: Sie würde Sombart, den dreiundvierzigjährigen, redegewandten Professor, demnächst in Paris porträtieren.

Von Ende Dezember bis Mitte Januar waren Otto und Paula unterwegs. Sie besuchten die Verwandten in Dresden, spazierten durch die Jahrhundertausstellung in Berlin.

Danach ging alles ganz rasch der heimlichen Abreise entgegen. Paula wusste nicht mehr genau, wie sie nach der Winterreise die letzten Wochen in Worpswede verbracht hatte. Jedenfalls hatte sie am achten Februar ihren dreißigsten Geburtstag gefeiert und sich über das Foto gefreut, das die Mutter ihrem Glückwunsch beigelegt hatte. Es war dies ein Jugendfoto des Vaters, auf dem man seine große Ähnlichkeit mit Paula feststellen konnte. Sie hatte der Mutter sofort geantwortet, dass sie wohl im Äußeren dem Vater ziemlich gleich, sonst aber rücksichtsloser wäre als der bescheidene Woldemar Becker. Sie hatte ein neues Siegel geschnitten, mit dem sie ihren Brief an die Mutter siegelte, und der Satz sollte ein stummer Hinweis sein: Eile dich, dass du hingelangst.

In jenen letzten Februartagen ging sie manchmal durchs Haus, als horchte sie auf etwas und manchmal, als trüge sie ein fröhliches Geheimnis mit sich herum. Sie dachte: Ich habe beinahe das Gefühl, ich bekäme ein neues Leben geschenkt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Rilke. Ich freue mich auf Rodin und auf hunderttausend andere Dinge.

Würde ihr neues Leben die acht Jahre Worpswede mit der Zeit so zurückdrängen, bis sie irgendwann ganz aus ihrem Gedächtnis schwänden?

Der Aufbruch geschah am Abend nach Otto Modersohns Geburtstag. Sie hatte den Zeitplan genau festgelegt, erst musste Ottos Fest vorüber sein, erst mussten Mutter und Bruder Kurt unterwegs nach Italien sein, um ihnen die Reise nicht zu verderben. Und obschon sie sich zu größter Ruhe zwang, war sie oft so in Gedanken, dass sie den wichtigen Brief nach Paris abzuschicken vergaß, in dem sie Rilke um eine Zimmervermittlung bat.

Sie hatte sich fest entschlossen, ihre Zelte in Worpswede abzubrechen, Otto Modersohn zu verlassen. Sie wollte es in Kauf nehmen, dass die Verwandten sie verurteilten. Es würde ihr nichts mehr ausmachen.

Am Dienstag, den 20.Februar 1906, teilte sie Rilke mit: Ich reise nun Freitagnacht und komme Sonnabend in Paris an.

Ihren Brief beendete sie so:

Und nun weiß ich gar nicht, wie ich unterschreiben soll.

Ich bin nicht Modersohn,

und ich bin auch nicht mehr Paula Becker.

Ich bin

Ich

und hoffe, es immer mehr zu werden.

Das ist wohl das Endziel von all unserm Ringen.

Siebzehn Stunden Bahnfahrt lagen vor Paula. Jetzt hatte sie viel Zeit, um sich zu überlegen, warum sie in diesem Zug nach Paris saß. Paula ließ ihren Gedanken freien Lauf. Bilder und Erinnerungen an ihre Jugendzeit tauchten auf.

2

Sie war sechzehn Jahre alt, und schon hatte der Ernst des Lebens begonnen. Ihr Vater, der ihr am Tisch auf der Fähre nach England gegenübersaß, nickte ihr bedeutsam zu. Er benutzte die letzte Stunde der Überfahrt, um Paula noch einmal seine und der Mutter Beweggründe darzulegen, weshalb die Tochter zu Tante Marie Hill geschickt wurde. Er zündete sich eine Zigarre an. Paula wusste, dass sein Vermögen nicht so groß war, dass er sie ohne Arbeit lassen konnte.

Das Schiff hob und senkte sich. Der Wind, der es auf den grauen Wellen steigen und fallen ließ, kam aus Westen. Regenketten verhängten den Blick zurück zum Festland, das die Beckers vor einer Stunde im Nieselwetter dieses frühen Apriltages 1892 verlassen hatten. Und wenn Paula nach vorn durch das Fenster schauen wollte, das von innen feucht beschlug, sah sie nur den Regen dagegen prasseln. Es war ihre erste Seereise, und zum ersten Mal würde sie für lange Zeit von Eltern und Geschwistern getrennt in einem fremden Land leben und lernen müssen.

Paula schaute den Vater an. Sein volles lockiges Haar und sein wallender Vollbart wurden grau. Ihr fiel auf, dass seine Augen, als er lachte, sehr traurig wirkten. Das war ganz ihr Vater, der sich immer des Geldes wegen sorgte. Nun schwiegen sie wieder eine Weile, und jeder dachte sich seinen Teil. Ihr machte Geld nichts aus. Im Grunde dachte sie wie jedes Kind aus gut situiertem Haus. Von einer Welt voller Armut und Not war sie weit entfernt. Zwei Jahre drauf schreibt sie ihm: Für meine Person wünsche ich ganz und gar keinen Mammon. Ich würde nur oberflächlich. Was sie jetzt nicht wusste und auch dann noch nicht, dass sie später einmal in vielen Briefen um Geld bitten würde.

Nun sprach der Vater wieder, ermahnte. Aufpassen, genau das tun, was verlangt wird. Auch wäre es ihm vorgekommen, besonders in letzter Zeit, dass sie eine übertriebene Angst entwickelte, etwas Unschickliches zu tun. Nicht so viel über sich und die eigenen Fehler grübeln. Das wäre letztlich egoistisch. An andere denken. Auch tüchtig Sport treiben. In England würde sie Tennis lernen, Tante Marie hatte es geschrieben. Gerne, Vater. Paula war sportbegeistert. Ans Schlittschuhlaufen musste sie denken. Die Landschaft, die sie glücklich machte, der Raureif in den Bäumen und Büschen am Wallgraben, die spiegelblanke Eisfläche. Herrliches Eis hatten sie letzten Winter. Die Schlittschuhe an und drauf und sich nichts draus machen, wenn man stürzte. Man konnte sich ganz ungeniert geben, denn man wusste, auf diesem entlegenen Stück Wallgraben in Bremen liefen nur noch die Schwester und die beiden Freundinnen. Und weil Paula nicht aufgab, konnte sie bald die schönsten Bogen laufen. Später wird ihr Mann sagen: Anmutig wirkt sie beim Schlittschuhlaufen, wo sie graziös und mit ihrem braunen Kleidchen sich vor mir her wiegt. Paula lief mit einem Schwung, den nur wenige besaßen. Ihre Bogen machte ihr so schnell keiner nach.

Es war wohl die gleiche Achtung, die sie den Eltern entgegenbrachte, mit der Paula nun den Verwandten in England gegenübertreten wollte. So zwang sie sich und saß ganz brav da, das kupferrote dichte Haar mitten gescheitelt, hinten zu einem Zopf gebunden, die praktische braune Wollpelerine um die Schultern. Entschlossen blickten ihre braunen Augen den Vater an.

Der rauchte, wollte sie noch einmal über den Plan informieren, den er mit seiner Halbschwester Marie für sie entworfen hatte. Gründlich den Haushalt lernen. Alle Arbeiten verrichten, die auf der englischen Farm anfielen, und last but not least englische Sprachkenntnisse erwerben. Bei dem jähen Wechsel, dem wir bezüglich der Glücksgüter in unserem Zeitalter unterworfen sind, bei der angestrengten Arbeit, den der Kampf ums Dasein mit sich bringt, muss jedes Mädchen danach streben, sich zur Not selbständig zu machen.

Als Gouvernante zum Beispiel konnte man sich gut sein Brot verdienen. Ja, Vater. Sie schwieg. Es würde bestimmt schon das Besondere kommen, das sie sich insgeheim für ihr Leben wünschte. Sie seufzte, dachte an den Konfirmandenunterricht, an die Worte des Pastors: nur im Leid käme die Erfüllung des Lebens. Nur Leiden führten näher zu Gott. Paula wollte das so nicht wahrhaben. Sie hatte sich einen andern Spruch gewählt: Heilger Geist zeuch bei mir ein und lass mich deine Wohnung sein zu steter Freud und Wonne.

Letzte Mahnungen des Vaters, nicht mit offenen Augen dastehen und träumen. Sie hatte auf das beschlagene Fenster Kreise gezeichnet, Gucklöcher hinein gerieben, draußen war das Meer, grünschwarzes Wasser, weiße Gischt. Sie träumte ja schon wieder. So konnte es nicht weitergehen. Sie müsste sich ändern. Paula versprach es. Und tatsächlich änderte sie sich. Aber es geschah auf eine Weise und in eine Richtung, die sich Vater und Tochter nie vorgestellt hätten in diesem Moment auf der Fähre nach England. Die Küste war erreicht, der Regen hatte nachgelassen.

Onkel Charles verstand sich bestens mit Woldemar Becker. Paula war stolz auf ihren Vater, der ebenso gut auf Englisch die Unterhaltung führen konnte, wie er es auf Französisch oder Russisch gekonnt hätte.

Erster Abend in England. Die Frauen in einer Ecke des Salons auf dem Sofa. Handarbeiten, Deckchen im Stickrahmen, Schlingstich, Schrägstich, Kreuzstich. Paulas Faden musste öfter neu eingefädelt werden. Am Rauchtisch Onkel Charles und Vater Woldemar, politische Gespräche. Namen, Daten, Bismarck! Ein echter Patriot! Wusste, worauf es ankam. Woldemar zog an seiner Zigarre, zitierte den Kanzler: Wer eine Pension hat für sein Alter, der ist viel zufriedener und leichter zu behandeln als wer darauf keine Aussicht hat. Vaterlandsliebe wecken hieß, den Bürger gut versorgen. Das hatte Bismarck den Franzosen abgeguckt. Charles lachte, Oh yes, I know. In Frankreich war der Patriotismus am stärksten ausgeprägt, weil es dort die meisten Rentenempfänger gab. Schade, dass Bismarck entlassen wurde! Kannte Woldemar die Karikatur im Punch? Charles hatte sich die Zeitung aufbewahrt. Hier, März 1890! »Der Lotse verlässt das Schiff«! Von oben über die Reling schaut Wilhelm Zwo, unten, das Fallreep hinuntergehend, beugt sich der greise Kanzler.

Paula bewunderte Bismarck. Paula bewunderte die Großen, die eine große Idee in die Tat umsetzten, Napoleon gehörte dazu. Später bewunderte sie den Bildhauer Rodin. Vier Jahre nach diesem Englandaufenthalt wird sie Bismarck begegnen, in Hamburg. Sie hat eine Rose in der Hand, reicht die Blume dem greisen Altkanzler in den Wagen hinein. Paula ist erschüttert, schreibt nach Bremen: Schicksal und Alter haben seine Kräfte gebrochen.

Themenwechsel am Rauchtisch. Nichts mehr von Problemen mit der Nationalliberalen Partei, Zukünftiges bereden statt die Vergangenheit zu beschwören. Wie stellten sich die Hills ihren geplanten Wohnungswechsel vor?

Liebe Tochter, nun sei fleißig und ordentlich und dankbar. Der Vater war wieder daheim. Paula auf dem englischen Landgut. Ihre Briefe nach Hause. Das Melken, das Buttern. Welche Anstrengung das war, per Hand die Zentrifuge zu drehen, um erst einmal Sahne von Magermilch zu trennen. Und wer sich vorstellen kann, wie lange es dauert, wie schwer es ist, die Butter im Fass zu stampfen und dann zu waschen und zu kneten, der weiß, wie viel Ausdauer, Kraft und Freude dazu gehören, zwölf Pfund Butter herzustellen. Und das jeden Freitag.

Paula am Teich im Park, fing Kaulquappen. Gegen die Sonne, die durch die Bäume schien, sah man das Haus nur in Umrissen. Hatte sie die oberen Zimmer in Ordnung gebracht, hatte sie die Wäsche gefaltet? Sie musste sofort zurück. Die Tante wollte mit ihr den Speiseplan aufstellen. Man ist, was man isst, sagte Marie Hill und hielt sich an die neuen Erkenntnisse in der Medizin. Vitaminmangel verursacht Krankheiten. Obst muss täglich auf den Tisch. Das war gut, aber dass sie am nächsten Sonntag wieder den Gänsebraten tranchieren sollte, gefiel Paula gar nicht. Gerade, weil du dich beim letzten Mal so ungeschickt angestellt hast, musst du noch einmal üben, sagte Tante Marie, und Paula dachte an das befleckte Tischtuch, an die entsetzten Gesichter der Gäste.

Paula erlernte das Nähen auf der Nähmaschine. Kleider kürzen, Röcke längen, Abnäher anbringen, Applikationen aufsetzen. Sauberste, gerade Nähte. Tante Marie arbeitete gründlich mit Beckerscher Genauigkeit, exakt wie ihr Bruder Woldemar. Ob die kinderlose Tante sich, ihrem Bruder und der Schwägerin beweisen musste, dass sie zeitgemäß und solide erziehen konnte?

Tante Maries Sorge um die geistige Ausbildung. Die Menschen konnten doch nicht leben, ohne ihren Intellekt zu entwickeln. Mittags von zwölf bis eins englische Literatur, gleichzeitig Sprachtraining.

Paula erinnerte sich nicht mehr daran, wann sie begonnen hatte, andere Romane zu lesen als die, welche ihr die Tante vorschlug. Als die Biografie von William Thackeray an der Reihe war, holte sich Paula die Bücher von Walter Scott und las begierig seine romantischen Erzählungen vom einfachen Leben der schottischen Bauern. Sie konnte Geschichten in sich aufsaugen, wie sie das Meer in sich aufgenommen hatte. Die Bilder lebten in ihr weiter, vibrierten stark in ihr, beeinflussten ihre Stimmung, die schwankte hin und her. Sie sollte Vernünftigeres lesen, etwas, woraus sie lernen konnte, was im Leben wichtig war, so die Belehrungen der Verwandten.

Warum schrieb Paula in ihren Briefen nie, ich will das alles nicht? Sie wusste bald im Voraus, was man ihr von zu Hause wieder schreiben würde. Ich wette, dass du dich gehen lässt, keine Haltung bewahren kannst! Mahnungen, die Folgen hatten. Sie verschloss ihre Gefühle, versuchte nicht mehr, darüber zu schreiben, geschweige denn darüber zu sprechen. Vielleicht war sie unfähig und wirklich unausstehlich. Sie konnte plötzlich still dasitzen, beinahe teilnahmslos. Liebe Paula, du solltest nicht so verstockt sein. Sie schwieg. Paulas Verhalten irritierte die Tante sehr. Die anderen Elevinnen erledigten genau so viel Arbeit und waren fröhlich dabei. Paula versuchte, Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Warum bin ich so? Sie wusste nicht, woher diese Unruhe kam, woher diese Ohnmachtsanfälle, sie hatte Angst, dass sie allein die Schuld daran trug.

Sie träumte schwer. Der Traum kam nachts mit Regelmäßigkeit, der Berg, der sich hoch vor ihr aufrichtete. Keine Erlösung gab es, wenn sie nass von Angstschweiß erwachte. In ihrem Tagesablauf sah sie auch nichts anderes als Berge vor sich. Das Schlimmste war, dass sie glaubte, so, und nicht anders müsste ihr Leben weitergehen.

Aber es war nicht die Unmenge an Arbeit, die Paula plötzlich ins Krankenzimmer brachte mit Magenschmerzen, Übelkeit, wogegen kein Kamillentee half. Ohnmachtsanfälle folgten. Und nichts richteten kalte Wadenwickel bei ihr aus, während Onkel Charles ihr den Dörchläuchting von Fritz Reuter vorlas extra wegen des heimatlichen Dialekts. Als schließlich die Untersuchung des Hausarztes nichts ergab, schüttelten die Verwandten verzweifelt und ärgerlich den Kopf. Paula war krank ohne jeden Grund. Sie litt und siechte dahin, ohne dass man ihr helfen konnte.

Paulas Zustand wurde Thema in Bremen. Geheimnisvolle Krankheiten, was hatte es damit auf sich? Gymnastik müsste sie treiben, vernünftig essen. Dann würden Ohnmachtsanfälle, Herzrasen verschwinden.

Was war wichtig für Paula: das Klavierspielen jeden Morgen, eine halbe Stunde vorm Frühstück? Nun gut, wenn es niemanden störte. Weit würde sie es allerdings nicht bringen, sie hatte nicht das Talent ihrer Kusine Maidli. Tennisspielen? Nun gut, man konnte sich austoben, hatte einen Grund, sich nicht mit den holländischen Kochelevinnen abgeben zu müssen. Niemand ahnte, wie gerne Paula beim Kichern und Herumalbern der drei mitgetan hätte. Sie konnte das nicht. Sie verkroch sich in ihr Zimmer. Sie kam sich außerhalb dieser Zuflucht unbeholfen vor.

Doch dann wurde Paula so schnell gesund, wie sie krank geworden war. Sie hatte einem kleinen Verwandten bei seinen Zeichenübungen geholfen. Sie zeichnete, sie war auf einmal Feuer und Flamme und wie erleichtert. Jetzt zeichnete sie in Willey, wann immer sie Zeit dazu fand. Sie machte Skizzen draußen und drinnen, zeichnete Gänse und die Kuh, die morgens, kurz bevor sie mit dem Melken fertig war, dem vollen Eimer einen Tritt versetzte. Der Onkel sah die Nichte mit aufgelösten Zöpfen, geröteten Wangen, vorgeschobener Unterlippe über den Skizzen. So kannte er sie gar nicht, sie war wie verwandelt.

Dann lassen wir sie doch malen. Wie wär’s, wenn Paula Zeichenunterricht bekäme? Ihre Augen strahlten. Sie benahm sich wieder so, als wäre nichts Krankes in diesen Wochen gewesen. Plötzlich waren ganz andere Töne in ihrem Brief.

Lieb Herz, antwortete die Mutter, wie glücklich macht es mich, dass Du so gründlichen Zeichenunterricht bekommst! Es ist mein großer Wunsch, dass Du alle Energie auf dies Feld konzentrierst, und ich bin Onkel Charles überaus dankbar, dass er Dir dies Glück zuteil werden lässt. Und nun, dass Seel und Leib gleichmäßig gut bedacht werden, noch Reitstunden obendrein. Paule, Paule, ein braunes Kleid mit ‚ner Norfolkjacke! Das muss ja entzückend aussehen, und ich würde meine kleine Deern am Ende kaum erkennen!

Wunderbar, dass sich der Umzug nach Castle Malwood verzögerte. Wunderbar das beengte Wohnen bei den Verwandten in London, wo die Hills jetzt Station machen mussten. Geringer waren die Möglichkeiten, Haushalt zu erlernen. Nun durfte Paula täglich von morgens zehn Uhr bis mittags zwei Uhr in der Londoner School of Art bei Mr. Ward zeichnen und malen. Sie arbeitete an ihren Zeichnungen, als brauchte sie keinen Schlaf, kein Essen und Trinken. Sie malte. Sie zeichnete, war glücklich, wenn ihr etwas gelang, wurde zornig, wenn es danebenging. Sie grübelte nicht mehr. Sie konzentrierte sich mit allen Sinnen auf die Übungen.

Damals kam in ihr der Wunsch auf, ihr Leben anders zu gestalten als das von den Eltern geplante: Sie wollte Malerin werden.

Ihre Eltern interessierten sich für Malerei. Aber sie hatten davon sehr traditionelle Vorstellungen.

Sie war sich beinahe sicher, ihr Vater würde ihr, wenn er noch lebte, heute, vierzehn Jahre nach ihren ersten Zeichenstunden in England, immer noch diese Mahnung schreiben: Meiner Ansicht nach ist es ganz gut, das Auge nach der Natur zu üben, aber es muss daneben das Zeichnen selbst nicht vernachlässigt werden. Studiere Gemälde nicht dem Inhalte, sondern der Form nach; letztere ist für die Kunst die Hauptsache.

Ganz besorgt hatte ihr die Mutter damals zu der Skizze von den drei Königen geschrieben: Sehen sie viel anders aus als die urwüchsigen Schornsteinfeger, die ich euch auf die Tafel malte? Es wäre mir die größte Freude, wenn du wirklich etwas erreichtest, etwas mehr als das bisschen Pfuscherei, das alle Mädchen betreiben.

Über Jahre quälte sich Paula damit, dass es ihrer Malweise wegen immer Auseinandersetzungen gegeben hatte. Aber sie war trotzdem auf ihrem Weg geblieben. Sie glaubte nach wie vor, im Recht zu sein.

3

Eigentlich war es ja ihre Schuld, dass es in England nicht klappte. Sie hatte es sogar schwarz auf weiß, in Vaters Brief bei Bedarf nachzulesen. Meine Kleine nimmt sich wirklich nicht sehr zusammen und ist so husch, husch. Und weil bei den Beckers und Bültzingslöwen die Briefe Allgemeingut waren, las auch Tante Marie den Brief. Sie hatte ihn wohl als persönliche Aufforderung verstanden, denn nichts mehr ließ sie seitdem durchgehen. Sie hatte Paula das Husch-Husch-Wesen schon austreiben wollen. Aber Druck erzeugte Gegendruck.

Das Unglaubliche passierte während der Weihnachtstage, die Paula in Bremen bei den Eltern verbrachte. An einem Nachmittag im Rauchzimmer des Vaters erklärte sie den Eltern, sie wollte nach den Weihnachtsferien nicht nach England zurück. Es war draußen kalt, Paula war vom Eislaufen auf den Wallgräben heimgekommen, die Norfolkjacke, die ihr Tante Marie schenkte, hielt sie über dem Arm, rückte immer näher an den Eisenofen heran, obschon ihre Wangen glühten.

Wie kam es, dass eine Beckertochter vorzeitig ihre Ausbildung abbrechen wollte? Das war unerhört! War sie denn anders als ihre Geschwister? Die Eltern beschuldigten sie heftig, ihnen gegenüber ungehorsam, den Verwandten gegenüber undankbar zu sein. Sie war auf einmal dasjenige der Kinder, um das man sich die meisten Sorgen machen musste. Hatte jemals eins ihrer Geschwister ein solch großartiges Angebot von der Verwandtschaft bekommen? War Paula nicht Tante Maries Liebling gewesen? Na also! Du wirst uns Rede und Antwort stehen müssen! In unserer Familie kennen wir es nicht anders, als uns alles zu erzählen. Der Vater stand auf, ging im Zimmer herum, ging zu seinem Rauchtischchen. Aus einem Holzkasten holte er eine Zigarre und hatte Mühe, sie anzuzünden. Man merkte ihm seine Aufgeregtheit sehr an. Und Paula hatte wieder diesen Druck hinter den Schläfen. Sie konnte nichts erklären. Wusste selbst nicht, was mit ihr los war.

Flüchtete sie wieder in Krankheiten? Als Paula begann schlechter zu schlafen, als ihr schwindlig wurde bei leichten Hausarbeiten, wies der Vater das zurück. Du bist nicht krank, so etwas gibt es nicht! Und schickte sie hinaus an die frische Luft.

Sie war erschrocken über sich selbst. Sie mochte Tante Marie seit Kindertagen, sie war ihr die vertrauteste, liebste der Tanten. Natürlich war sie ohne Widerrede mit dem Haushaltsjahr einverstanden gewesen, weil man in Ausbildungsfragen den Ratschlägen der Älteren gehorchte. Das gehörte sich so. Achtung vor der Meinung der Älteren. Und schließlich hatte sie selbst bislang keine Wünsche geäußert, noch eine spezielle Begabung erkennen lassen. Sie war aufgeregt und erwartungsvoll nach England gegangen.

Schmerzhaft erfuhr sie dort ihre Unzulänglichkeit. Sie taugte nicht zum Haushalt. Aber das zugeben, die Flinte ins Korn werfen, hieß zugleich, Schuldgefühle in der Tante zu wecken. Auf keinen Fall hatte Paula das gewollt. Schuldig war Paula ganz allein, und damit musste sie auch ganz allein fertig werden. Das hatte sie wohl begriffen aus dem verärgerten Benehmen von Eltern und Verwandten. Sie schämte sich wegen ihres Versagens. Tante Marie und Onkel Charles taten ihr Leid. Aber während Paula sich noch damit quälte, wie sie das gute Verhältnis zu den Verwandten wieder herstellen konnte, hatten die ihre Missstimmung längst vergessen. Es dauerte länger bei Paula. Später erst, als Onkel Charles schon verstorben und Tante Marie nach Stuttgart gezogen war, konnte Paula unbefangener sein, konnte tun, als wäre die Zeit in England vergessen.

Sie arbeitete jetzt besonders eifrig im Bremer Haushalt. Ihre Mutter durfte beruhigt verreisen. Wie hast du dich mit Tante Marie verstanden? Die Geschwister schauten sie neugierig an. Paula verließ das Zimmer, suchte nach Knöpfen für den Rock der kleinen Herma, schwang in den nächsten Tagen so angestrengt den Pinsel, als sie die Gartenmöbel strich, dass jeder zurückwich. Nein, sie antwortete nicht.

Was hatte ihr der Englandaufenthalt gebracht außer etwas mehr Geschick im Haushalt? Sie wusste endlich, was sie wollte, welches Ziel sie anstrebte. Es war kein leichter Weg. Zwölf Jahre später schreibt sie noch: Ganz abgesehen davon, dass man Talent hat oder nicht, finde ich doch Kunst sehr schwer. Sie hatte sich in England verändert. Sie hatte nur die eine Bitte an die Eltern, weitermalen zu dürfen.

Malen? Vater Becker blickte seine Frau skeptisch an. Es wird alles gut, du wirst sehen, das wird, versprach sie und sah die Leute schon bewundernd stehen vor den Gemälden ihrer Tochter. Also wird Paula in einen Zeichenkurs geschickt. Er wüsste selbst nicht, warum er das erlaubte. Vater Becker zündete sich seine Zigarre an, sagte, dass er ein viel zu nachgiebiger Mensch sei, obwohl sie ihn alle für einen Starrkopf hielten. Aber er möchte mit der Mutter nicht länger im Streit liegen.

Jetzt hatte Paula etwas, womit sie in der Familie auffiel. Unauffällig war ihre Schulzeit verlaufen. Problemlos wurde sie von Klasse zu Klasse versetzt, anders als der jüngere Bruder Günther, der, um den Sprung ins Bremer Realgymnasium zu schaffen, vorher einen Intensivkurs im Internat durchmachen musste. Für Jungen war eine gute Schulausbildung so wichtig! Die Eltern predigten es immer wieder. Kurt ging zielstrebig seinen Weg, bereitete aber Sorgen wegen seiner rheumatischen Erkrankungen. Von Paula hatte sich der Vater schon vor dem einschneidenden Ereignis der Englandreise seine Meinung gebildet: Du bist nun, wie es scheint, mehr nach dem Vater geraten, schade, ich wünschte gern, du wärest deiner Mutter ähnlich!

Nun, mit ihrem Wunsch, malen zu lernen, rückte sie in den Mittelpunkt des Interesses, von der Mutter bewundert, vom Vater zweifelnd beobachtet.

Nächste Woche fängt dein Unterricht bei Bernhard Wiegand an. Paula durfte zeichnen, aber so, wie sich die Eltern das vorstellten, konventionell, und dazu in einer Art und Weise, die besser sein musste als der Durchschnitt. Vielleicht hast du ja ein niedliches Talent zum Zeichnen, das dir für die Zukunft nützlich sein kann, und du musst es zu entwickeln suchen! Vollgesogen von Glück wie ein Schwamm, ließ Paula jedes Zugeständnis aus sich herauspressen.

Paula reckte sich, dann drückte sie den Vater, gab ihm einen Kuss, drückte die Mutter. Sie rannte aus Vaters Allerheiligstem hinaus die Treppe hoch ins Mädchenschlafzimmer, wo die kleine Schwester Herma schon auf sie wartete. Sie riss sie vom Stuhl hoch und wirbelte sie im Zimmer umher. Nun durfte Paula keinen Augenblick mehr versäumen. Sie musste endlich mit aller Kraft an ihre eigentliche Arbeit gehen!

Selbstverständlich war sie damit einverstanden, neben dem Zeichenunterricht das Lehrerinnenseminar zu besuchen, selbstverständlich versprach sie, die zwei Jahre Ausbildung durchzuhalten, um später einen Brotberuf zu haben. »Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester Milly und leg ein gutes Examen ab«, hieß es. Sie versprach es, konnte es halten. Am 15.November 1895 bestand sie das Examen am Lehrerinnenseminar in Bremen.

4

Februar 1906, Paula im Zug nach Paris. Eisnebel verdeckte die Landschaft, und die Fahrt schien ins Ungewisse zu gehen. Paula legte sich den Wollschal über die Schultern. Ihr fröstelte. Sie schloss die Augen, wünschte sich Sommersonne, flimmernde Luft, Blumen, Hummelgesumm. Nichts erinnerte Paula so sehr an die Kindheit wie Hummeln. Hinten im Dresdener Garten, hinter der Teppichstange, dem Turnreck der Kinder bei den Blumenbeeten, waren die Start- und Landeplätze. Hummeln über Reseden, duftenden Levkojen, Hitze, Rausch des Sommers. Die neunjährige Paula mittendrin, berstend voll mit Gefühl. Nichts konnte man dagegen tun, es war stärker. Sie wusste noch, sie wollte zum Duft werden, der aus den Blüten stieg, zum Wind, der die Blätter streichelte. Ein Schluchzen schüttelte sie. Kurt verstand das nicht, war erschrocken, der zwölfjährige Bruder, weitaus vernünftiger. Grundloses Weinen, was soll das? Paula schluckte, wusste nichts weiter zu sagen. War Glück zu beschreiben? Wenn sie an diese Zeit dachte, waren die Sommer heiß und lang, unwahrscheinlich lang, und die vielen Spaziergänge führten ins »Gehege«. Wenn Paula wollte, konnte sie losrennen, die Zöpfe lösten sich auf, das Kleid flatterte. Wenn sie es darauf anlegte, konnte nur Günther, der achtjährige, mithalten. Kurt wollte nicht, und Milly, die elfjährige Schwester, blieb bei den Eltern. Warum musste die eine Tochter immer rennen? Wollte sie als Erste bei den Enten sein? Die Enten füttern wie üblich, sich ans Wasser hocken und Brotstücke den heranrudernden entgegenstrecken. Habt ihr Butterbemmen dabei? So hießen Butterbrote in Dresden. Paula erinnerte diese Spaziergänge zum Gehege. Und im Gedächtnis noch immer, was der Vater ihnen einst erklärte, Gehege, das bedeutet Tiergehege, war ein Jagdrevier gewesen, von Fürsten im 17.Jahrhundert planmäßig angelegt. Und wenn sie jetzt die Augen geschlossen hielt, konnte sie hinter den Lidern das Bild sehen, das Auengelände im Bogen der Elbe, den tiefen weit hinuntergezogenen Himmel, die Wolkenformationen über der Laubbaumreihe, Flirren, Mücken über den Wasserflächen und diese Lastkähne mit den eckigen Segeln, die gegen die Luft standen. Nie waren die Wolken weißer und gewaltiger.

Und dann Sommer 1885 der Ausflug nach Hosterwitz. Sie waren sieben Kinder. Paula, die neunjährige, hielt sich an der Seite ihrer Kusine Cora. Cora, mit ihren elf Jahren schon eine Persönlichkeit, war Paulas Vorbild. Sie bewunderte Coras ausgeglichenen Bewegungen, ihre selbstsichere Art zu sprechen, sie liebte ihre Schönheit. Kusine Cora Parizot war seit ein paar Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern aus Java zurück. Mit ihr kam der erste Schimmer von Bewusstsein in mein Leben, sagte Paula später. Sie war entzückt, wenn Cora Beethoven spielte, wenn Cora tanzte, wenn sie Gedichte vortrug. An jenem Tag waren sie in fröhlichster Stimmung von Dresden nach Hosterwitz hinausgefahren. Als Cora ihnen am Morgen auf dem Klavier Pour Elise vorspielte, hatte sie nur noch einen halben Tag zu leben. Die Kinder spielten an jenem Tag in den Sandbergen von Hosterwitz, während die Erwachsenen einen Spaziergang machten am Sommerhaus von Carl Maria von Weber vorbei zur Kleppmühle. Paula konnte sich heute noch an ihre Anstrengungen erinnern, den rutschenden Abhang des Sandberges hinaufzukommen, bis die Sandmassen über ihr zusammenstürzten. Sechs Kinder wurden gerettet. Die verschüttete Cora lebte nicht mehr. Und später sich einreden wollen, dass es vielleicht nur ein Traum war, der rollende Sandberg, die schreckliche Stille, die Angst, die den Kopf leersaugte, den Atem drosselte, den Schmerz nicht empfinden ließ. Doch waren die Augen nun für immer geöffnet, die Erfahrung blieb, dass es den Tod gab, dass jemand weg sein konnte für immer, dass es das Unwiederbringliche gab. Und dass es ein großes Unglück war. Und nicht glauben wollte sie da, dass die Sonne weiterhin leuchtete, dass die Wolken weiß und unschuldig dahinzogen, und dass man je wieder lachen könnte.

Worte dafür finden, Ausdrücke, das Bild aus sich herausdrücken. Niemand war da, der Paula half. Die Mutter war zu beschäftigt. Wie hatte sie bloß die Strapazen überstanden, beinahe Jahr um Jahr ein Kind! Erst nachdem Günther geboren war, gab es eine Pause von drei Jahren, dann kam Hans, der lebte nur zwei Jahre. Die Zwillinge Herma und Henner wurden im Jahr dieses Unglücks geboren, im September 1885. Paula, die tief erschüttert war, musste allein damit fertig werden. Um den Schock zu überwinden – wenn dies überhaupt möglich war – kümmerte sich Paula um Maidli, Coras jüngere Schwester. Cora war das erste Ereignis in meinem Leben, schrieb sie später an Rainer Maria Rilke nach Berlin, als in ihrer Todesstunde Maidli und ich unsere Köpfe tief in den Sand steckten, um das Furchtbare nicht zu sehen, was wir ahnten, da sagte ich zu Maidli: Du bist mein Vermächtnis. Und sie ist es geblieben. Und weil sie mein Vermächtnis ist, bitte ich Sie, ihr ein wenig Schönheit zu bringen.

In jenem Unglücksjahr wurde Paula sprunghaft, war mal lebhaft, dann wieder mürrisch. Antworten kamen linkisch, verlegen, aber sie hatte keine Ahnung, warum das so war. Aufschreiben vielleicht, Tagebuch führen. Formulierungen finden, die richtigen. Du bist nun wie es scheint, mehr nach dem Vater geraten und hast auch nicht die literarische Ader deiner Mutter, schade. Vaters Worte. Erst viel später wird ihre Unruhe gebannt, als sie sechzehnjährig in England Zeichenunterricht bekam.

Der Zug nach Paris ruckte an, kam wieder in Fahrt. Sie passierten die belgische Grenze. Hatte Paula Fotos von daheim eingesteckt? Sie kramte in ihrer Reisetasche, zog aus einem Kasten ein Familienfoto der Beckers heraus: Eine Kaffeetafel, Sommer 1893 in Bremen, im Garten in der Schwachhauser Chaussee 29. Zehn Personen am Tisch, Tassen und Teller auf weißer Fransendecke. Mutter Mathilde schenkt Kaffee ein, steht in der Mitte. So war das nun eben, Mutter Mathilde im Mittelpunkt und aktiv. Was wusste man von seinen Eltern? Mit welchen Eigenschaften stattete man sie aus? Belesen, vielseitig interessiert, reiselustig, so war Mathilde. Hatte sie nicht eine wunderschöne ausgebildete Stimme? Welch sympathische, gebildete Frau, man konnte sich wunderbar mit ihr unterhalten. Christiane Rassow, Frau des Senators Rassow, eine wichtige Persönlichkeit im Bremer Kulturleben, war von Mathilde begeistert. Frau Rassow, die sich für ein Mädchengymnasium in Bremen einsetzte, hatte eine neue Freundin gefunden. Mathilde war aufgeschlossen für alles, was mit Kultur zusammenhing, war gesellig. Als zweitjüngste von sechs Geschwistern war Mathilde Gemeinschaft gewohnt. Ihr Elternhaus stand in der Hansestadt Lübeck. Adolf Ludwig Heinrich Friedrich von Bültzingslöwen hieß der Vater. Seine Vorfahren kamen aus dem Raum Sachsen, Thüringen, und er war Kommandant des Lübischen Truppenregiments von zweihundertunddreißig Mann, eine Oldenburgisch-Hanseatische Brigade, die 1867 aufgelöst wurde. Zeitweise war er in Lübeck, zeitweise in Bremen stationiert, pflegte Kontakte zu Bremer Kaufleuten, die Geschäftsverbindungen nach Übersee hatten. Dass Vater Ludwigs Einkommen nicht hoch war, erwähnte man nur, um die Kinder zur Sparsamkeit zu erziehen.

Wenn Mathilde anfing, ihre Geschwister aufzuzählen, begann sie meistens bei Wulf, ihrem zweitältesten Bruder. Wulf von Bültzingslöwen hatte Plantagen auf Java und Sumatra besessen und sich später in Berlin in einer Villa am Schlachtensee niedergelassen. Cora Hill hatte er geheiratet, Tochter aus erster Ehe von Charles Hill aus England. Der war in zweiter Ehe mit Marie verheiratet, und die war eine Halbschwester von Woldemar Becker. Verwickelte Verwandtschaftsverhältnisse? Es gab verzwicktere. Mathilde erzählte dann von Günther, ihrem ältesten Bruder, auch ein Kaufmann, auch ein Plantagenbesitzer auf Java. Sie erzählte von Herma, der jüngsten Schwester, die mit ihrem Mann Gustav Parizot den dritten Kaufmann und Plantagenbesitzer in die Familie brachte und 1884 von Java nach Berlin zurückkehrte. Elf Jahre älter als Mathilde war ihre Schwester Paula. Sie hatte in Berlin in zweiter Ehe den Major Wilhelm Rabe geheiratet. Die zweitälteste Schwester Emma heiratete Dr. Theodor Schäfer, Oberlehrer am Alten Gymnasium zu Bremen. Zwei Schwestern in Bremen, zwei Schwestern in Berlin.

Mathilde bereiste gern Italien, verlebte oft Frühlingstage in Florenz und Rom. Das Mitbringsel für Paula war der gewünschte Zitronenzweig. Unternehmungslustig und welterfahren waren die Geschwister Bültzingslöwen, und man konnte sich auf sie verlassen. Wichtige Stützpunkte waren die Geschwister der Mutter für Paula. Abwechselnd wohnte sie während ihrer Ausbildungszeit mal bei der einen, mal bei der andern Familie. Dass man etwas tun musste, brauchte man auch Mathilde nicht zweimal zu sagen. Wenn es ums Helfen ging, war sie spontan. Sofort war sie bereit, sich um einen Studenten zu kümmern, der an einer Augenkrankheit litt. Es wurde ihm vorgelesen, der tägliche Spaziergang mit ihm gemacht.

Paula blickte wieder auf das Foto von der Kaffeegesellschaft. Es zeigte ein typisches Bild. Mutter Mathilde versammelte gern Gäste um sich herum, auch an diesem Nachmittag im Garten vorm Magnolienstrauch. Man war nie allein im Becker’schen Haus. »Wie oft unterbrach jemand unsere Leseabende«, dachte Paula. »Mutter klappte das Buch zu, und wir mussten die Handarbeit weglegen. Disziplin, Beachten von Regeln war Mathilde ein Bedürfnis. Ich habe mich oft recht klein vor ihr gefühlt«, dachte Paula. »Ich wusste manchmal nicht, wie ich mit ihr reden sollte, um sie nicht wieder zu verärgern.« Mutter Mathilde wurde ungeduldig, wenn es nicht so lief, wie sie das wollte.

Wie ungeduldig war Mathilde zum Beispiel geworden, als sich das Projekt, ein Mädchengymnasium in Bremen einzurichten, zerschlug. Paula erinnerte sich an die Sommersemesterferien daheim, als sie nach der Ausbildung zur Lehrerin an der Malerinnenakademie in Berlin studierte. Frau Rassow war zu Besuch, begleitet von Frau Ricarda Huch. Sie diskutierten ausführlich das Projekt, um dessentwillen Frau Huch seit einem Jahr in der Weserstadt weilte. Für Paula war es ein aufschlussreiches Gespräch von Frauen, die entschieden für die Weiterbildung der Mädchen eintraten, sich engagierten. Man hatte in Bremen inzwischen erreicht, dass Mädchen nach dem Abschluss der Töchterbürgerschule sich in privaten Kursen auf das Abitur vorbereiten konnten, die Abiturprüfung musste jedoch an einem Gymnasium für Jungen abgelegt werden.

Paulas kleine Schwester Herma kam vom Nachmittagsunterricht zurück. Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte mit großen Augen sehnsüchtig hoch, sagte: »Ich möchte später gern auf ein Gymnasium.« Frau Rassow winkte sie zu sich heran, fasste die Kleine um die Schultern, da sähe man, wie das Bedürfnis nach Fortbildung wüchse.

»Wir haben gerade den Elternbrief wiedergefunden, den wir einmal von der Töchterbürgerschule Janson zugeschickt bekamen«, sagte Mathilde Becker und zitierte daraus:

Die Schule vermittelt dem Mädchen eine Allgemeinbildung, Geist und Gemüt sollen entwickelt werden, damit sie eine geistig ebenbürtige Lebensgefährtin eines Mannes würde. »Und«, fragte Ricarda Huch, »was machen diejenigen, die ledig bleiben wollen?« Es klang ein bisschen ironisch.

Für die gäbe es doch die Möglichkeit, eins der Fortbildungsseminare zu besuchen, um Lehrerin oder Erzieherin der weiblichen Jugend zu werden. »Ja«, pflichtete Paula der Mutter bei und hatte denselben Ton in der Stimme wie Frau Huch.

Frau Rassow sah Paula aufmerksam an.

Wollte Paula mit ihrem Lehrerinnenexamen sich nicht weiter aufs Abitur vorbereiten, um studieren zu können? Paula antwortete nicht, Frau Rassow wusste doch, dass sie Malerin werden wollte. Für einen Moment sah Mutter Mathilde verlegen zu Boden, hob dann leicht den Kopf und sagte mehr zu sich selbst als zu den anderen, ohne das nötige Geld können sich Eltern keine kostspielige Ausbildung der Töchter leisten. Eine der billigsten der sieben privaten Töchterbürgerschulen Bremens war die von Ida Janson. Sie nahm für die Elementarklasse, in die man mit sechs Jahren aufgenommen wurde, achtzig Mark und hundertundvierzig Mark jährlich für die Klassen vom zehnten bis zum sechzehnten Lebensjahr, bis zur Konfirmation, mit der man die Schule abschloss. Mathilde lachte kurz auf. Vielleicht würde sie es noch erleben, dass es auch für Mädchen weiterführende staatliche Schulen gäbe. Nicht, dass der Unterricht bei Janson schlecht war, aber die Höhe des Schulgeldes grenzte Bürgerschichten voneinander ab.

Ricarda Huch schaute in die Runde und fragte, jede einzelne fest anblickend, wie viele junge Frauen es denn bislang in Bremen gäbe, die sich einer Abiturprüfung an einem Jungengymnasium gestellt hätten. »Das wird demnächst mit Anna Stemmermann die Erste sein«, antwortete Paula. Vor kurzem hatte sie in Berlin die Tochter des Bremer Arztes getroffen, die sich bei Helene Lange in Gymnasialkursen auf das Abitur vorbereitete.

Ein Anfang immerhin.

Hoffentlich übernehmen Sie sich nicht, hatte man Frau Rassow gemahnt, als sie mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar ein Komitee bildete und beim Senat die Erlaubnis zur Errichtung eines Mädchengymnasiums erlangte. »Wir mussten es eben versuchen«, sagte sie jetzt. »Einen ersten Schritt machen.« Man hatte Frau Dr. Ricarda Huch aus Zürich geholt, damit das Zürcher Modell auch in Bremen verwirklicht werden sollte, aber die fehlenden Schülerinnen und der Geldmangel vereitelten den Plan. Das Gymnasium wurde nicht eröffnet. Schade. Frau Huch wollte sich wieder von Bremen verabschieden.

Herma knickste, sie müsste noch Schulaufgaben machen. Paula freute sich, bei dieser Gelegenheit auch verschwinden zu können, indem sie der Mutter bedeutete, der Schwester helfen zu wollen.

Herma packte in ihrem Zimmer die Schultasche aus, während Paula am kleinen Tisch daneben saß, den Rücken zur Sonnenblumentapete. Zeig mal deinen Stundenplan. Biblische Geschichte, Weltgeschichte, Erdkunde, Naturkunde, Deutsch, Französisch, Englisch, Rechnen, Schreiben, Zeichnen, Singen, Handarbeiten, Turnen. Paula nickte, sich erinnernd, dieselben Fächer, dieselben Unterrichtszeiten: Montag bis Samstag von acht bis zwölf, nachmittags von fünfzehn bis siebzehn Uhr, außer Mittwoch und Samstag. Vor drei Jahren waren beide Schwestern des Öfteren morgens zusammen losgegangen, als Paula das Lehrerinnenseminar besuchte, das der Töchterschule angeschlossen war. »Du bist doch gern dort gewesen?« fragte Herma.

Paula überlegte, ob sie der Kleinen widersprechen und die heimlich nagende Furcht zugeben sollte, dass sie ihrer Meinung nach dadurch zwei Jahre mit der Ausbildung zur Malerin im Rückstand war. Oder sollte sie die Frage überhören und französische Vokabeln abfragen. Sie entschloss sich für Letzteres. Als sie in Hermas Alter war und Französisch lernte, hatte sie immer ein Lob von der Mutter bekommen. Ja, das war lange vor dem Englandaufenthalt gewesen und bevor sie die Eltern mit ihrem Berufswunsch schockte. Aber, obwohl die Mutter selbst verunsichert war, half sie der Tochter – wie immer, wenn irgendwer Hilfe brauchte.

Damals 1893, als Paula bei Wiegand zeichnen lernen durfte, war ihr das zum ersten Mal richtig bewusst geworden. Aber Probleme vertraute sie lieber Milly an, ihrer älteren Schwester. Wann hatte sie das letzte Mal mit Milly Kindheitserlebnisse ausgetauscht?