Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

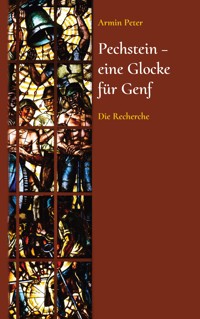

In seinen 1945/46 verfassten "Erinnerungen" beschreibt Max Pechstein ausführlich das fünfteilige Glasgemälde, das er 1926 als Geschenk der Reichsregierung an die Internationale Arbeitsorganisation in Genf geschaffen hat. Er wollte in ihm das "Hohelied der Arbeit" gestalten. Trotz dieses akzentuierten Hinweises des Künstlers hat die Kunstgeschichte diesem besonderen Werk kaum Beachtung geschenkt. Das hat der Verfasser - der kein Kunsthistoriker ist - als inakzeptabel empfunden. Er hat sich auf den Weg einer komplexen Recherche gemacht, um die glänzenden Fenster in das öffentliche Bewusstsein zu rufen. Dabei beleuchtet er abseits kunsthistorischer Pfade die Bedeutung des Motivs "Arbeit" für die bildende Kunst und die Rolle der International Labor Organisation (ILO) für den sozialen Fortschritt in der Welt. Die turbulent-exzentrische Zeitgeschichte liefert eine Folie für eine spannende Entdeckungsreise. Die Recherche ist nicht der Kunst Pechsteins - eines stets engagierten Kopfes - gewidmet, sondern seinem besonderen Verhältnis zur Welt der Arbeit. Leben, Arbeit, Kunst - dieser Akkord liegt über einem auf merkwürdige Weise missachteten Werk, das Pechstein unter das Zeitsymbol der Glocke, die den Alltag gliedert, gestellt hat. Mit diesem Stichwort berührt der Autor auch Absonderlichkeiten des Kunst- und Literaturbetriebs, dessen Gatekeeper eigenwüchsige Formen oft übersehen, wenn sie nicht mit Publikumsinteresse rechnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Statt einer Widmung

1 Die leeren Fenster

2 Im Haus des freien Handels

3 Das kollegiale Geschenk

4 Licht und Farbe

5 Pechstein, der Glasmaler

6 Erster Ruf der Glocke

7 Das Hohelied der Arbeit

8 Fahndung nach einem Foto

9 Arbeit, Handel, Wohlstand

10 Palau ein Traum

11 Künstlers Verlockung

12 Höllensturz

13 Frieden und Gerechtigkeit: ILO

14 Genossenschafter

15 Monument d’Albert Thomas

16 Romane am Genfer See

17 Mann mit Popenbart

18 Gemälde ohne Titel

19 Arbeit, ideell

20 Arbeit und revolutionäre Kunst

21 Ein Reichskunstwart

22 Auftraggeberin Politik…

23 Schillers Glockentöne

24 Handwerk, Wurzel der Kunst

25 Der ewige Heinrich

26 Hermann Müller, der Lithograf

27 Der erste Direktor

28 Männer in der Katastrophe

29 Wilhelm Leuschner und der Kerkermeister

30 „Anders links sein“…

31 Verbannte Künstler

32 „Schaffende Arbeit und bildende Kunst“

33 Monument du Travail

34 Arbeit, lyrisch

35 Glocken, Glasen, Gewerke

36 Die Glocke, selbstverständlich Schiller

37 Zwei Rezitatoren

38 Schwarzlotkünstler

39 Zitat aus rätselhafter Quelle

40 Blutstropfenfall

41 Anschauliche Abstraktion…

42 Brot, Wein, Fisch

43 Underground work

44 Hoch hinaus mit Sicherheit

45 Pechstein, der Schiffsmann

46 Pechstein-Preis für den Mauermann

47 Mann in Eisen…

48 Jubiläum einer berühmten Glocke

49 Die Hammerverse

50 Der weibliche Hausangestellte

51 Ein Barbar

52 Blaumänner unter der Glocke

53 Wer malt mal einen Handelsdiener

54 Trefflichkeit

55 Geist und Geld

56 Im Unverhofften

57 vivos voco

58 Unruh und Hemmung

59 Die Signatur des Bildners

60 Kunstwerk des Teams

61 Jenseits des Arbeitsgebots

62 Lichtcluster

63 Goldene Ketten

64 In den Sielen

65 Die Deutschlehrer des Direktors

66 Hoheslied des Lebens

Dank

Anmerkungen

Statt einer Widmung

Waltraut Peter, geborene Thorborg, sechzig Jahre lang meine Frau, ist während meiner Arbeit an diesem Text im Jahr 2024 gestorben. Die Widmung, die ich ihr zugedacht hatte, hat sie nicht mehr gelesen. Ich habe daher auf die Widmung verzichtet, jedoch in die Darstellung meiner Recherche Episoden und Anekdoten eingearbeitet, die an ein gemeinsam angehäuftes Debattenkapital erinnern. Meine Partnerin hatte ein Faible für die Kunst- und Baugeschichte, und sie förderte den Denkmalschutz. Sie hat sich für die Probleme, mit denen es die United Nations of Labour seit über hundert Jahren zu tun haben, interessiert. Den Abschluss dieser Arbeit hat sie noch erlebt. Dafür bin ich dankbar, und auch dafür, dass sie in einem für sie gesundheitlich kritischen Jahr das Engagement ihres Mannes für eine sehr persönliche literarische Arbeit unterstützt hat. Im Text heiße ich Pitt, denn unter diesem Namen habe ich etliche meiner früheren Bücher veröffentlicht, darunter auch die, in denen meine Frau eine wesentliche Rolle gespielt hat, zweimal auch als stille Ko-Autorin und Herausgeberin im Rahmen unserer kleinen literarischen Agentur am Aspersort, deren Gesellschafterin sie war.

1 Die leeren Fenster

Auf einer Zufallsreise gen Süden, vor zehn Jahren, machte ein alter Mann mit seiner Frau, nostalgisch bewegt, einen Abstecher nach Genf, in die Stadt der „humanitären Erleuchtung“, und drang unbefugt ein in das Centre William Rappard in der Rue de Lausanne, das Hauptquartier der Welthandelsorganisation am Ufer des Lac Leman. Dieses Haus hatte er einmal besucht, vor fünfzig Jahren, als es noch der Sitz des Internationalen Arbeitsamtes war.

Das Gebäude, das er in der Erwartung betrat, das Erlebnis eines eigenartigen Kunstwerks erneuern zu können, hatte sich verändert. Seine Helligkeit im ausladenden Treppenhaus befremdete ihn. Hatte er das Haus etwa verwechselt? Nein. Über der Treppe standen fünf hohe Fenster, die das Licht des Sees hineinfließen ließen. Doch diese Fenster waren früher farbig gewesen, hatten fasziniert durch eine leuchtende Buntheit, die das Licht gedimmt hatte. Sie waren Kunstwerke der Glasmaler, die mit der Sonne malen1 und auch den dunklen Farben Leuchtkraft schenken. Vor diesem Erinnerungsbild wirkte die Helle des Raums grell, und der Eindringling verließ das Gebäude verschreckt ohne einen Blick zurück. Er fühlte sich vor seiner Frau, der er Wunder was von den Fenstern vorgeschwärmt hatte, etwas blamiert.

Er war enttäuscht. Er ist ein oberflächlicher Kunstgenießer, der pflichtschuldig die Ausstellungen besucht, die angesagt sind oder im kulturellen Gedächtnis oder im aufgeregten Zeitgeist eine Rolle spielen. Dies alles ist ihm ein intellektuelles Spiel, das keine Wurzel in der Passion hat. Doch diese fünf Glasfenster hatten ihn mächtig berührt – wegen ihrer Farben, wegen der Formen, wegen ihrer Botschaft? Wegen ihrer ungeheuren strahlenden Präsenz?

Ein Künstler, nach dessen Namen er niemand fragen konnte, hatte in seinen Glasbildern für das Arbeitsamt die Arbeitswelt dargestellt, in fünf Fensterfeldern mit den markanten Figuren der klassischen Gewerke. Kann die Welt der Arbeit so faszinierend sein? O ja, die Kunst geht auf den Kern von Menschen und Dingen, und im Reich der Arbeit begegnen sich Mensch und Dinge in Lust und Leid, in humaner Bewährung und im menschlichen Scheitern, in Erfüllungen und Enttäuschungen, in Frust und Lust. Der Maler, der Arbeit darstellt, schafft ein Abbild der gleichzeitig solitären und solidarischen Welt und sein Selbstbildnis als Arbeiter. Pitt, der sich gern von strahlenden Kirchenfenstern überwältigen lässt, war schon klar: ohne einen immensen handwerklichen Aufwand war diese Glasfarbwand über der Treppe nicht zu schaffen gewesen.

Fünfzig Jahre vor dieser Begegnung mit den Fenstern, die einem Bildersturm zum Opfer gefallen zu sein schienen, nämlich 1965 und 1966, war Pitt Delegierter der 49. und 50. Internationalen Arbeitskonferenz gewesen, als Technischer Berater attachiert der Gruppe der Arbeitnehmer in der deutschen Delegation, einer aus der bunten Schar der Vertreter der vielen Nationen, die im emsigen Gewusel das schöne wuchtige Palais des Nations am Parc de l’ Ariana, den Völkerbundpalast an der Avenue de la Paix, für einige Wochen bevölkerten. Er hatte auch das separate Arbeitsamt besucht, doch aus persönlichen Gründen, denn dort war ein Freund tätig gewesen, der eine Ausbildung und eine Aufgabe hatte, um die Pitt ihn glühend beneidete.

Als er sich nämlich zwei Jahre zuvor als frisch gebackener Volkswirt um eine Anstellung in einer Genossenschaftszentrale beworben hatte, wurde er dort nebenbei über ein Programm für die Ausbildung von Genossenschaftsberatern in den Entwicklungsländern, wie sie damals genannt wurden, informiert. Die landwirtschaftlichen Raiffeisen-Genossenschaften, die Genossenschaften des Gewerbes, des Konsums und des Wohnungsbaus hatten es gemeinsam als einen kleinen Hebel des Fortschritts geplant, um vor allem ärmeren Ländern Hilfen für die genossenschaftliche Arbeit, in der starke Entwicklungsimpulse zu sehen waren, zu vermitteln. Zwanzig junge Männer, meist frisch diplomiert, konnten sich im Studium der organisatorischen Grundsätze und der Praxis des Genossenschaftswesens fit machen für ihren Einsatz in der weiten Welt.

Oh, wie hatte dieses Programm in seiner Zusammenarbeit von Volks-, Betriebs- und Sozialwirten den Berufsanfänger als eine in Herzblut getauchte Perspektive interessiert! Doch ein Einstieg in den Ausbildungsgang2 war nicht mehr möglich, er lief schon in etlichen Runden. Zwar war die Bewerbung um die Volkswirtsstelle im Genossenschaftsverband erfolgreich, doch der Jobtraum war so schnell zerstoben, wie er ins Bewusstsein getreten war.

Dass sein Verband ihn etwas später zur Teilnahme an der Inter nationalen Arbeitskonferenz nominiert hatte und die Gewerkschaften, die gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Regierungen die Geschicke der Konferenz in ihren Händen halten, ihn – trotz schwacher Berufserfahrung – als Berater akzeptierten, war für ihn ein Glücksfall und eine Kompensation der entgangenen Chance. Ja, eine lebensprägende Erfahrung war ihm ermöglicht worden. In Genf verhandelte die Arbeitskonferenz unter anderem eine Empfehlung (Recommendation) zur Förderung des weltweiten Genossenschaftswesens.

Für je ein paar Wochen in zwei Jahren konnte der junge Mann das geistige Flair einer wunderbaren Stadt und die Arbeitsatmosphäre einer großen Weltverbesserungsanstalt erleben. Die Völkerbundwelt, Kants Idee des ewigen Friedens – hier in Genf war sie vor allem mit den praktischen Problemen der Völkerwohlfahrt befasst, so in der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, dem weltweiten Roten Kreuz und der Weltgesundheitsorganisation, dem Flüchtlingsrat und eben der WTO, der Welthandelsorganisation, in deren Hauptquartier sich Pitt verlaufen hatte. Die Kirchen nicht zu vergessen.

2 Im Haus des freien Handels

Er hatte immer einen Hang zu den Gewerkschaften, und mehr als einmal hatte er in der Versuchung gestanden, das genossenschaftliche Feld zu verlassen, um sich für gewerkschaftliche Ziele zu engagieren, die ja das Zeug und die potentielle Macht haben, die Lage von Arbeitnehmern direkter zu verbessern, als es Genossenschaften können. Als Rentner wurde er von einem Gewerkschafter, der ihm in seiner Passion für die gewerkschaftliche Sache immer sehr imponiert hatte, für ehrenamtliche Aufgaben in der gewerkschaftlichen Seniorenarbeit in Hamburg shanghait. Der Kollege Gerhard Hachmann hatte sich als Personalleiter in der Genossenschaftszentrale sogar einmal – in einem einmaligen Vorgang, über den sogar der „Spiegel“ berichtet hatte – durch ein Arbeitsgericht „entleiten“ lassen: Obschon er Managementaufgaben hatte, wollte er als Arbeitnehmer gelten, um für einen Betriebsrat kandidieren zu können. Auch Pitt war „Leitender“ gewesen, hatte nie unter dem Schutz der Tarife gestanden, doch seiner langjährigen Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Gewerkschaft hatte das nie im Wege gestanden.

In seiner Stippvisite im schönen Rappard-Gebäude der Welthandelsorganisation war ihm erneut bewusst geworden, dass die Gewerkschaftspolitik einigen Grundüberzeugungen eines Volkswirts, der er ja nun mal war, widersprach. Er hatte sich immer nur für die Mitgliederwerbung und die tarifpolitischen Auseinandersetzungen interessiert, eben die wahren Machtfragen der Gewerkschaft und Fortschrittshebel. Seine Gewerkschaft ver.di – und vor allem ihre Hamburger Landesorganisation – hatte sich in Linkspositionen verbissen, die nach seiner Meinung mit originären Gewerkschaftsaufgaben wenig zu tun haben. Irgendwann wurde sogar ein frustrierter DKP-Funktionär – ja, das gab es tatsächlich noch, und der kandidierte mit seiner Splitterpartei sogar für ein Parlament! – zum Vorsitzenden des Landesverbandes gewählt. Mit dieser Wahl, die ja keine Revolution bedeutete, konnte er leben. Aber es gab eine Sache, mit der konnte er nicht leben. Und die war ihm hier im Gebäude der Welthandelsorganisation wieder begegnet.

Der Welthandel! Die Gewerkschafter sahen in ihm ein Gespenst, das Wohlstand und Wohlfahrt der Arbeitnehmer bedrohte. Er sei grundsätzlich „nicht fair“, aus vielen Gründen. Welthandel ja, wenn er das Leben der Arbeitnehmer verbilligte und bereicherte und die Exporte, die Hunderttausende von Arbeitsplätzen sicherte, förderte – aber doch nicht die grenzenlose globale Wirtschaftsgemeinschaft mit Regeln, in die Regierungen zur Freude von Gewerkschaften nicht eingreifen können, wenn der internationale Wettbewerb einmal brenzlige Schärfen annehmen sollte! Dass Welthandel ein Geben und Nehmen ist und dass in diesem Tausch auch die Arbeitnehmer der Länder, deren Arbeitsbedingungen vergleichsweise schwach sind, vom Wohlfahrtsgewinn des freien Handels profitieren – nein, das wollen sie nicht akzeptieren.

Und das äußerte sich auch in einer gewaltigen Kampagne der Gewerkschaften und vieler Linkskreise gegen zwei von der Europäischen Union mit den USA und Kanada ausgehandelten und ratifizierungsreif gemachten Abkommen zum Schutz von freiem Handel, ungehinderten Investitionen und freiem Kapitalverkehr. Wenn sich die Investoren der Weltwirtschaft grenzüberschreitend wechselseitige Investitionen in Aussicht stellen, wollen sie bestimmte Gewissheiten haben, dass ihre Anlagen nicht durch willkürliche staatliche Entscheidungen, die dem Geist von Verträgen widersprechen, entwertet werden. Also müssen einige vertragliche Garantien gegeben werden, und es muss ein faires Schiedsverfahren für den Streitfall geben, auf das sich beide Seiten verständigen, um nicht in die Mühlen von Instanzenzügen zu geraten. Gegen diese Selbstverständlichkeiten richtete sich der Widerstand der Gewerkschaften hauptsächlich. Garantien für Investoren, so sagte ihnen ihr antikapitalistisches Gen, gehen immer zu Lasten von Arbeitnehmern. Das Abkommen mit Kanada (CETA) wurde später teilweise in Kraft gesetzt, das Abkommen mit den USA (TTIP) wurde vom radikalen Präsidenten Trump, der in Europa eben so viel Hinterlist walten sah wie die europäische Linke in den USA, kurzerhand in die Tonne getreten. Sein Vorgänger Obama hatte um das Abkommen geradezu gebettelt.

An der größten Demonstration gegen TTIP, zu der aus allen Teilen des Landes Gewerkschafter mit Bussen und Bahnen heranfuhren, nahm auch Pitt teil, aus Solidarität mit den eifrigen Kolleginnen und Kollegen, die er ihnen als Vorsitzender einer Seniorengruppe schuldig war. Und so stand er dann im Zentrum Berlins eingekeilt in 250 Tausend Demonstranten, eingehüllt in den Schall von Rasseln und Trillerpfeifen und vom Blinkfeuer von Tausenden Parolen, die er nur selten gutheißen und oft nur als Nonsense identifizieren konnte – zum Beispiel die Sorge um die Volkshochschulen, die von den Amerikanern okkupiert werden könnten.3 Bei den Grünen war das amerikanische „Chlorhuhn“ ein demagogischer Trigger.

Und plötzlich war sein Blick auf ein Straßenschild an einer Brücke gefallen, die sich in ein Menschenband verwandelt hatte: Friedrich-List-Ufer. Dieser Ökonom und Eisenbahnpionier hatte sich im 19. Jahrhundert in tausend Kämpfen für einen deutschen Zollverein eingesetzt, gegen viele Widerstände, in Gefängnis und Exil, und hatte jenseits der schier unzählbaren feudalen Grenzen von Kleinstaaten die Grundlage geschaffen für einen freien deutschen Markt, die Basis der drittgrößten Industrienation der Welt. Ein „reiner“ Freihändler war er nicht, denn er meinte, zum Schutz aufblühender Länder seien vorübergehende Schutzzölle legitim. Er hat die Dynamik seiner Idee nicht mehr erlebt und sich 1846, offenbar tief deprimiert, noch nicht 60 Jahre alt, mit seiner siebenzölligen Reisepistole das Leben genommen. Pitt hörte den Schuss im Grundrauschen der Sprechchöre. Und er, Bewohner eines Kontinents in Wohlstand, Lists undankbarer Erbe, demonstrierte gegen ihn! Die Grenze der immer geschuldeten Loyalität gegen seine Kolleginnen und Kollegen war erreicht, und er zog sich nach zehnjähriger Leitungsfunktion aus ihrer Arbeit zurück, ohne sie jedoch zu verlassen. Natürlich hätte er sich für seine Position gegen eine Mehrheit stark machen müssen: aber wer will schon gern in einer Gemeinschaft auf Nebenschauplätzen streiten.

Die World Trade Organisation (WTO) war 1995 aus dem GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) entstanden, einer Weltvereinbarung, die den Verwüstungen der Kriege die Idee des Wiederaufbaus in fairem Wettbewerb entgegengesetzt hatte, gewissermaßen in Regeln des „ehrbaren Kaufmanns“. Sieben Jahre haben die Länder um das neue Abkommen gerungen, zuletzt in Uruguay. Dieses kleine Land war vor dem Zweiten Weltkrieg Fleischlieferant Europas gewesen, war zu Reichtum gelangt und hatte mit seiner Hilfe einen Wohlfahrtsstaat aufgebaut, der im Nachkriegschaos mit seinen neuen Grenzen zerfallen war. Pitt hatte das Land in der Zeit der Tupamaro-Guerilla als Genossenschaftsberater besucht. Heute profitiert das charmante Land – dessen Hauptstadt Montevideo „sich anhört wie ein Vers“ ( Jorge Luis Borges)4 – von den Regeln der neuen Welthandelsorganisation.

Und heute, am 6. Dezember 2024, stand Uruguay wieder einmal im Zentrum einer historischen Entwicklung: Die EU-Präsidentin, Ursula von der Leyen, und ihr Handelskommissar, Maroš Šefčovič, brachten in Montevideo das lange verhandelte Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und den fünf südamerikanischen Mercosur-Staaten, das eine Freihandelszone für 700 Millionen Menschen schafft, unter Dach und Fach; und der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, Bernd Lange, sprach angesichts der weltwirtschaftlichen Egoismen von einem „Hoffnungsschimmer und Lichtblick für die EU“.5 Uruguay hatte nach 1933 über zehntausend deutschsprechende jüdische Emigranten aufgenommen, weil es eines der wenigen Länder war, die noch eine Einreiseund Aufenthaltsgenehmigung boten.6

3 Das kollegiale Geschenk

Ein bisschen wehmütig war Pitt gestimmt, als er nach seinem Rücktritt das Seniorenbüro verließ. Er hatte viele Stunden seines wohlverdienten Ruhestandes an die Gewerkschaftsarbeit gegeben, oft auch in diesen beiden Räumen, in dem in Selbstverwaltung die bürokratische Arbeit geleistet wurde, ohne die auch eine soziale Organisation nicht auskommt. Das „Alten-Büro“ liegt im Hamburger Gewerkschaftshaus am Besen binderhof, ein Haus mit trutzig imposanter Fassade und einem Labyrinth aus An- und Umbauten, das vor hundert Jahren als „Waffenschmiede des Proletariats“, wie August Bebel bei der Eröffnung gesagt hatte, entstanden war, nicht ohne finanzielle Unterstützung der Genossenschaften. Manchmal sann er darüber, welche Aktionen in ereignisreichen hundert Jahren in „seinem“ Büro wohl geschmiedet worden seien.

Als Erinnerungsgabe der Kollegenschaft hatte er sich den im Büro unter Glas gerahmten Druck eines Bildes gewünscht – sein Motiv drei Segelboote an einem Fluss oder einer Bucht mit Fernblick aufs Meer, in einem warmen Ockerton. Das Bild war, wie aus einem Klebeband auf seinem Rücken zu erkennen war, mit der Deutschen Angestelltengewerkschaft im Zuge der Fusion mit der Gewerkschaft Öffentliche Dienste und weiteren drei Gewerkschaften zur Großgewerkschaft ver.di um die Jahrhundertwende ins Haus gekommen. Unter vielen Umzügen hatten der dünne Holzrahmen und das Passepartout gelitten, das Bild war durch ein flotteres Design ersetzt worden und lehnte lange Zeit als Ruine an der Wand eines Nebenraums. M. Pechstein 1923. Die Signatur hätte ihm nichts bedeutet, auch wenn er sie beachtet hätte.

Er mochte dieses Bild. Er wusste noch nicht, dass es einmal eine Erinnerungsbrücke zurück in die strahlende Stadt Genf sein würde, die mit der Hansestadt die Lage an einem stolzen schönen See gemeinsam hatte. Als er sich später klar gemacht hatte, dass das Bild in einem zunächst verborgenen Zusammenhang mit der Internationalen Arbeitsorganisa tion stand, hat es ihn inspiriert, im Gewerkschaftshaus für alle Aktiven, nicht nur für die alten, einen Vortrag über die Internationale Arbeitsorganisation und einige der vielfältigen Gegenstände ihrer Konferenzen zu halten. Nicht nur die Ver.dianer hatten die Genugtuung erlebt, dass einer der ihren, der frühere Chef der Angestellten-Internationalen und spätere Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes, der Brite Guy Ryder, zum Generaldirektor der ILO bestellt worden war.

Der fachmännisch sanierte Druck hängt jetzt seit etlichen Jahren in einem Haus, dessen Wände von mehreren Schiffsbildern geschmückt wird. Denn in ihm hatte einer der jungen Männer gelebt, die 1957 mit dem Segelschulschiff „Pamir“ ihr Leben verloren hatten. Der frühere Hausbesitzer, ein Kapitän und Reeder, hatte im Haus eine kleine Foto- Strecke seiner Küstenmotorschiffe hinterlassen, darunter das Gemälde ihres Flaggschiffs, das den Namen seiner Tochter Waltraut Thorborg, Pitts Frau, und des später auf See gebliebenen Sohns Klaus-Diedrich trug.

Was wären die Männer ohne die kunstbegeisterten Damen in ihrer Umgebung? Im Seniorenbüro gab es einen Kreis von Kolleginnen, die Vorschläge für interessante gesellige Kultur- und Wissensveranstaltungen planten – auch mit der Nebenabsicht, die Mitglieder im Ruhestand zu motivieren, ihrer Gewerkschaft auch ohne den Druck der Arbeitswelt die Treue zu halten und kleine Beiträge zu leisten (man nennt das „Haltearbeit“). Von der Chefmuse dieses engagierten Kreises (Pitt wird ihm diese Arbeit dankbar zueignen) wurde er im Sommer 2017 angehalten, mit der Gruppe an einer Führung in einer Kunstausstellung im Hamburger Bucerius Kunst Forum teilzunehmen. Er hatte sich oft auch von seiner Frau Waltraut anregen lassen, mit ihr dort und anderswo Ausstellungen zu besuchen.

Das Forum lag im Herzen der Stadt, direkt am Rathausmarkt in den ehemaligen Schalterräumen einer Großbank, die einen Sinn für ornamentale innenarchitektonische Gestaltung gehabt haben musste, denn die Räume selbst waren in ihrer sechseckigen Grundgestalt und ihren von Kachelmosaiken ummantelten Säulen ein Augenschmaus (sie ist umgesiedelt in die Langweiligkeit moderner Ausstellungsräume in ökonomischer Zweckmäßigkeit, wie ja auch die ILO diesen Tribut an die Moderne zahlen musste). Er mag keine Führungen durch Bilderfluten, aber in diesem Fall hat er es nicht bereut, im Strom der Schaulustigen mitzuschwimmen.

„Max Pechstein, Künstler der Moderne“ – so der Titel der Ausstellung. Die dringlich vorgetragene Einladung zu ihr war mit der Aufklärung für Pitt verbunden: „Du kennst ihn doch, und das Bild im Büro gefällt dir.“ Als „modern“ hatte Pitt das schöne Aquarell nie empfunden, eher als Tuschidylle eines heimatverbundenen Künstlers. Das Plakat, das für Pechstein warb, zeigte das Bild eines „sitzenden jungen Mannes“ namens Harry Kaprolat, gemalt vor hundert Jahren, einer eleganten Erscheinung in Anzug und Hut, Hemd und Krawatte in kantiger Korrektheit.

An siebzig Werken vorbei wanderte die Gruppe unter kundiger Leitung, wobei die wunderbare Lyrik der Kunstdeutung abgelöst wurde durch interessante biografische Einblicke, garniert von Vermutungen über den Zusammenhang zwischen dem künstlerischen Ausdruck und der Veränderung von Lebenssituationen. Das wandlungsreiche Werk gefiel Pitt. Und – heureka! – er konnte plötzlich sein Aquarell einem Ort zuordnen: Leba an der pommerschen Ostseeküste, einem Rückzugsort des Künstlers, der oft schwierige pekuniäre Situationen mit Hilfe von Angel und Fischernetz durchstehen musste. Und nebenbei eine kleine Enthüllung: der gemalte junge Mann des Plakats, ein Akademiker aus Greifswald, war der Bruder von Charlotte Krapulat, mit der Max Pechstein bis zum Ende des Ersten Weltkriegs verheiratet war und die ihn auf einem Aussteigertrip zur Südseeinsel Palau begleitet hatte.

Es gehöre nicht zum Thema, sagte der Cicerone, aber es sei eine historisch interessante Vermutung, dass die Frau des Malers Modell gestanden habe zum bekanntesten Werk des Bildhauers Georg Kolbe, der „Tänzerin“, dessen Ankauf durch die Berliner Nationalgalerie, wo es seitdem als Ikone gehütet werde, von Kaiser Wilhelm höchstselbst genehmigt worden sei. Oh, den Kolbe kannte und mochte Pitt, der ja einen landläufigen Kunstgeschmack hat. Er hatte am Ufer des hannoverschen Maschsees, als zehnjähriger Schüler der nahegelegenen Bismarck-Schule, oft über die Körperpracht des athletisch nackten „Menschenpaars“ gestaunt und Jahrzehnte später manchmal im Frankfurter Rothschildpark im „Ring der Statuen“ gestanden, als wollte er sich von so viel Menschenschönheit beschützen lassen.

Er hatte, seine Gruppe weiterziehen lassend, lange das Porträt des sitzenden jungen Mannes aus dem Berliner Brücke-Museum, das er auch schon einmal mit seiner Frau besucht hatte, betrachtet. Das Gesicht leuchtet in einem tiefen Ocker, fremd sitzt der rostrote, von einem grünen Band geteilte Hut auf dem streng gezeichneten Kopf über dem schimmernden Weiß des Kragens, das ein schräg einfallender Lichtstrahl modifiziert. Was war es, das Pitt an diesem Bild wie auch an anderen, zum Beispiel der in einer Farbexplosion untergehenden Abendsonne, an die Glasmalerei erinnerte, dessen ferne, doch unverlierbare Spur er in der Villa Rappard gesucht hatte? Waren es die intensiv leuchtenden, so übertrieben wirkenden Farbflächen, die in manchen Bildern wie angestückt, wie zusammengenäht auf der Leinwand lagen?

4 Licht und Farbe

Den Katalog hatte Pitt – der ja nicht „zum Sehen geboren“7 , sondern nur zum Lesen bestellt ist – sehr aufmerksam studiert. Er muss immer die dicken Kataloge, die Stapelware, nach Hause schleppen, und Pechstein hatten die Kuratorinnen8 einen starken Band mit spannenden Texten gewidmet. Tatsächlich alle gelesen, auch mit dem Nebengedanken, vielleicht einen Hinweis auf glasmalerische Aktivitäten des Künstlers zu finden. Nein, nichts, was in irgendeiner Form auf die Genfer Wundererscheinung deuten könnte. So ist das, dachte Pitt, wenn der Kunstlaie sich von seinen oberflächlich-assoziativen Blicken narren lässt.

Doch wozu gibt es die Detektive der Firma Google & Co? Sind wir nicht alle schon dem leisesten Verdacht, der flüchtigsten Vermutung durch eine Recherche im Internet nachgegangen – sie macht ja Spaß, auch wenn man gar nichts Interessantes findet. Pitt fragte nach Glasfenstern von Max Pechstein. Und heureka! Der Hinweis auf eine Veröffentlichung von Ruth Göres zeigte, dass es acht Glasfenster von Max Pechstein im Kunstgewerbemuseum Berlin Schloss Köpenick gibt.9 Kunstgewerbe? War das der Grund dafür, dass Pitt nirgendwo ein Foto dieser Kunstwerke gefunden hat? Dass die Glasmalerei seit vielen Jahrhunderten ein hochkünstlerisches Handwerk ist, hat er schon beim Stöbern in dem von seinem Großvater geerbten „Meyers Konversations-Lexikon“ von 1890 erfahren – in einem zwölfspaltigen Artikel, ohne die beigegebene doppelseitige Farb tafel mit exquisiten Beispielen vor allem aus der Kirchen- und Klosterbaugeschichte (da kommt Wikipedia nicht mit).

Der erste effektive Köder schärft den Spürsinn ungemein. Pechsteins Glasmalereien im Schloss Köpenick sind in den 1960er Jahren von Denkmalpflegern vor Schäden durch Chlordämpfe gerettet worden und Alltagskunst ist in Museumskunst verwandelt worden. Denn sie waren Teil des neuen Stadtbads Berlin Mitte, eines von einem Kunstsammler und Mäzen gestifteten Volksbads, das 1929/30 neugestaltet worden ist. Im Sport- und Freizeitleben Ostberlins spielte es eine wichtige Rolle. Aufnahmen aus den 1950er Jahren zeigen eine großzügige Schwimmhalle mit vielen Fensterfronten.

Für Max Pechstein waren die Fenster, wie Pitt aus späteren Zusammenhängen erfuhr, „Brotarbeiten“. Die wirtschaftliche Lage der bildenden Künstler war prekär. Die Inflationszeit bis 1923 hatte ihnen viele Aufträge verschafft, weil die Schönen und Reichen nicht so recht wussten, wohin mit dem immer wertloser werdenden Papiergeld. Nach der Währungssanierung waren Aufträge, auch für die Kunst am Bau, rar geworden. Pitt meint, nachdem er das Wirken Pechsteins und auch seine politischen Vorstellungen besser kennengelernt hat, dass er den Auftrag gern übernommen hat. Freude, Frische, Spaß, Sport für alle – dazu passen Motive wie „Das Bad als Jungbrunnen“ oder „Die Vierjahreszeiten“. Die Künstler der „Brücke“, zu denen Pechstein gehörte – die Kuratorinnen der Bucerius-Ausstellung hatten in ihren Katalog auch Werke dieses Künstlerkreises aufgenommen – haben häufig Glasfenster gestaltet. Ausgeführt wurden die balneologischen Fenster von der Deutschen Glasmosaikanstalt Puhl & Wagner/Gottfried Heinersdorff in Berlin.

Ruth Göres zeigt sich glücklich darüber, dass die Bilder bewahrt wurden. Viel Kunst sei durch den Krieg und die Kulturdestruktion der Nationalsozialisten vernichtet und verschleudert worden. In Pechsteins künstlerischer Hinterlassenschaft klafften große Lücken. Er habe viele Glasfenster entworfen, von denen nur wenige den Krieg überdauert hätten. Wenn Max Pechstein in einem schier sensationell erscheinenden Zusammenhang auch in Genf gewirkt hätte, dachte Pitt, hätte die Historikerin doch auf die dort erhaltenen Meisterwerke mit besonderem Nachdruck hinweisen müssen. Ihr Bericht stammte aus Pitts erstem Genfer Jahr – ein Zahlenzufall, der Pitts Spürtrieb Futter gab.

Als er in seinen Recherchen so weit gekommen war, mochte er den „Verdacht“ nicht abweisen, Max Pechstein könnte der Künstler des ILO-Werks sein. Das bergende Haus, das Genfer Arbeitsamt, wurde 1926 gebaut. Vielleicht, dachte er, hatte er den Auftrag für das Berliner Stadtbad erhalten, weil seine Genfer Arbeiten international Anklang gefunden hatten, auch bei Mitgliedern und Mitarbeitern der Reichsregierung oder der Gewerkschaften in Berlin, die in der Genfer Organisation ein- und ausgingen. Auch war Pechstein seit 1923 Mitglied der Preußischen Akademie der Künste.

Nach Genfer Bildern konnte Pitt in den Werkverzeichnissen nicht fahnden, denn dann hätte er wissen müssen, nach welchen Bildern und Bildtiteln er suchen musste. Einfach nur unter dem Stichwort „Glasmalerei“ stöbern: das würde einen großen Maler doch zu sehr auf sein „Kunstgewerbe“ reduzieren. Obwohl: Es gab ja berühmte Glasfenster, die von Chagall in Mainz zum Beispiel, die Pitt oft gesehen hat. Und das allerneueste, viel diskutierte Glasgemälde wurde 2023 geschaffen von Markus Lüpertz für die hannoversche Marktkirche. Pitt liebt diese Kirche, deren Turmspitze er aus der Ferne am Fenster seines elterlichen Hauses 1943 brennend hat einstürzen sehen.

Die Idee zu diesem Fenster hatte Altkanzler Gerhard Schröder, der bereit war, es mit über hunderttausend Euro privat zu finanzieren. Zwei Probleme hatte es mit dem Bild gegeben: Die Hannoveraner mussten sich an die dicken, ja grässlichen Fliegen, die durch das Sonnenlicht laufen und ein bisschen das Böse symbolisieren sollen, nach denen Luther (das Werk heißt „Reformationsbild“) sein Tintenfass geworfen hat, erst gewöhnen, und das versprochene Geld wurde nicht angenommen, weil es „stank“, denn der Sponsor hatte sich von seinen lukrativen russischen Mandaten und seinem Hang zum „lupenreinen“ Demokraten und Kriegsherrn Putin nicht distanzieren wollen. Der Künstler, ein wahrer „Malerfürst“, bezeichnete sein Werk als das „Dokument der Freundschaft“ mit seinem Initiator, der durch seine politische Sturheit in die Isolation geraten war.10

5 Pechstein, der Glasmaler

Der Aufsatz von Ruth Göres steht unter einem Satz von Max Pechstein: „Kunst ist Steigerung des Handwerks“ (1946). Aus dem Katalog der Bucerius-Ausstellung erfuhr Pitt, dass Max Pechstein, der 1906, als 25jähriger, zur Künstlergemeinschaft „Brücke“ in Dresden kam, schon dem Monumental- und Raumkünstler Otto Gußmann in seiner Dresdner Meisterklasse bei Aufträgen für Wandmalereien, Glasfenster und Mosaiken für Kirchen und öffentliche Bauten assistiert und dafür sogar ein sächsisches Reisestudium nach Rom erhalten hatte. Er hatte das Metier praktisch gelernt. Hatte er sich damit vielleicht auch eine Reiseberechtigung für Genf erworben? Er war in der Kunst der Glasmalerei offenbar firm und hatte sich einen Namen gemacht; sogar der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, der sich im Deutschen Werkbund engagiert hatte, hat einmal ein Glasfenster Pechsteins besprochen.11 Die Künstler der „Brücke“ haben sich oft in der Glasmalerei betätigt12 , denn offenbar kam das Medium ihrem Farbfanatismus und ihrer Formenklarheit entgegen.

Pechstein stammte aus einer Handwerkerfamilie, und ein Schulbesuch über die Volksschule hinaus war nicht möglich. Er ging bei einem Dekorationsmaler in die Lehre und besuchte gleichzeitig die Gewerbe- und Innungsschule, also eine Berufsschule. Seine elementare künstlerische Ausbildung machte er als Autodidakt.13 Die Mitglieder der „Brücke“ kamen in der Regel aus gutbürgerlichen Familien und wurden von ihnen unterstützt, während Pechstein sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen musste.14 Großer Erfolg 1909 in der Berliner Secession: er verkauft für 300 Reichsmark das Bild „Märzenschnee“ an den literarisch ambitionierten Walther Rathenau, Mitglied des AEG-Aufsichtsrats und weiterer 80 Aufsichtsräte und späteren Reichsaußenminister (er wird ihm jedoch bei einer Genfer Bewerbung nicht geholfen haben können, denn er wurde 1922 ermordet).

In den Fußnoten der Aufsätze des Katalogs stieß Pitt immer wieder auf den Briefwechsel zwischen Max Pechstein und seinem Malerfreund Alexander Gerbig. Einen halben Tag – den er eigentlich für Recherchen für ein politisches Buch reserviert hatte – saß Pitt im Lesesaal der Staats- und Universitätsbibliothek und blätterte und las in dem wunderschön gestalteten und sorgfältig kommentierten Briefwechsel15 , Zeugnis einer lebenslangen wechselseitigen Ermutigung und Anfeuerung. Die klaren Handschriften, die Vignetten, die Skizzen von Gemälden, die visualisierten Ideen, der schnelle klare Strich, der Witz! Fast hatte er bei seiner unterhaltsamen Lektüre ihren Zweck vergessen. Er hatte sich gesagt: wenn du erfahren willst, ob Pechstein Glasfenster für die ILO gestaltet hat, hier wirst du es erfahren. Ja, Pechstein berichtete seinem Freund auch von seiner Aussicht auf den Auftrag für das Berliner Stadtbad, er “hofft“ auf den Zuschlag, denn das Geld ist knapp (obwohl er 1928 den Preußischen Staatspreis für das Gemälde „Nordweststurm“, mit 2000 Mark dotiert, erhalten hatte). Er würde, schreibt er seinem Freund, „lieber figürlich“ arbeiten.16

Doch in keinem Brief an den Freund eine Mitteilung über einen Auftrag aus oder für Genf! Wenn es einen gegeben hätte, wäre er doch gewiss eine Freudenbotschaft an den Kunstgefährten wert gewesen. Den vergleichsweise alltäglichen Berliner Auftrag im Brief beschreiben und über einen internationalen Ruf schweigend hinweggehen? Pitt begrub seinen Gedanken, in Pechstein den Urheber seiner Faszination in der Villa Rappard finden zu können.

Er erinnerte sich daran, dass er ein Jahr zuvor, 2016, hier in der Bibliothek die Ausstellung „Deutsche Kunst und Malerei 1936“ gesehen hatte. Sie rekonstruierte die letzte Ausstellung des Hamburger Kunstvereins, die von dem Hamburger Maler Heinrich Stegemann organisiert worden und sofort vom Nazi-Innenminister Frick verboten worden war – zu viele „entartete Künstler“. Die Ausstellung17 war von der Heinrich-Stegemann-Stiftung gefördert worden, die von Dr. Burchard Bösche, einem bedeutenden Genossenschafter, und seiner Frau, der Künstlerin Anne Moderegger, gegründet worden ist. Wahrscheinlich war auch ein Bild Pechsteins unter den Werken der Gedenkausstellung gewesen. Er wollte seinen Freund anrufen, ging zur Schrankwand, in der Tasche und Mantel verwahrt waren, und stand ratlos vor den Fächern: er hatte zwar die Pin im Kopf, aber den Namen seines Faches vergessen – in der starken Ablenkung durch einen geistreichen Briefwechsel zwischen Freunden. Das Handy lag in der Tasche. Alles lag in der Tasche, auch Portemonnaie und Schlüssel. Ungefähr konnte er sich an die Lage des Faches erinnern. In der gelinden Panik fand er kein Sesam-öffne-dich. Eine junge Frau half ihm bei der schweißtreibenden seriellen trial-and-error- Suche nach dem richtigen Fach.

Als er, das Telefonat vergessend, erschöpft zurückgewankt war in den Lesesaal, war er sicher: den Schlüssel zu den verlorenen Genfer Fenstern würde er nie finden. (Heute hat er Anne Moderegger – ihr Mann ist 2019 verstorben – angerufen: ja, ein Pechstein war 1936 wie 2016 dabei gewesen, mit dem Bild „Nach der Heimkehr“ aus dem Jahr 1927, eine Fischerszene aus Leba. Künstlerische Stärke galt 1936 eben als „Verfall“ und „Entartung“, Pechstein war mit insgesamt 522 Bildern an den Aussonderungen der Farb- und Formblinden beteiligt.)

6 Erster Ruf der Glocke

Noch manchen Nachmittag und halben Abend hat Pitt im Lesesaal auch über dem Briefwechsel einer Freundschaft gehockt. Wie mühsam haben diese besessenen Künstler ihr Leben gefristet, wie scharfäugig haben sie Ausschau gehalten nach Chancen für Ausstellungen, Präsentationen, absatzfördernden Kontakten, wie sorgfältig haben sie ihre Netzwerke gepflegt (Pechstein war dabei erfolgreicher als sein Freund Gerbig). Heute liest Pitt in der Zeitung, dass Max Pechstein unter den zehn teuersten Kunstwerken in deutschen Auktionen im Jahr 2023 zweimal vertreten ist, im Ranking auf Platz 4 mit dem „Selbstbildnis, liegend“ von 1909, Öl (also noch aus der Hungerphase), Taxe 1,5 bis 2 Mio, Zuschlag bei 2,5 Millionen € (bei Lempertz), auf Platz 7, „Die Ruhende“, 1911, Öl, Taxe 1,2 Mio, Zuschlag 1,8 (bei Ketterer).18 Die Bilder sind in den über hundert Jahren ihrer Existenz nicht besser geworden, aber die Marke „Pechstein“ hat sich zu absoluter Rarität verfestigt, und wer sich mit seinem Namen schmücken will, muss blechen wie Investoren bei erfolgreichen Fußballklubs.

Eine Zeitlang dachte Pitt, die vielen Bilder aus Palau, von Nidden, aus Leba seien Ausdruck einer Weltflucht, hin zu den Rändern der Zivilisation, wo Ruhe, Licht und Farben die Produktivität steigern. Und ein solcher Künstler sollte ein so weltzugewandtes Kunstwerk wie die Glasmalereien im Genfer ILO-Zentrum geschaffen haben? Konnte er ein Sensorium gehabt haben für die Eigenart der Arbeitswelt? Die Briefe der Freunde zeigen, dass die Ortswahl auch von geldlichen Sorgen bestimmt war – zwar fern von den Erwerbsquellen, aber nah an den Subsistenzquellen. Pitt hat ein Dutzend Bücher veröffentlicht, aber wenn er von ihrem Ertrag hätte leben sollen, hätte er verhungern müssen. Lukrativ waren nur die Vorträge über seine Bücher, die er vor Managern gehalten hat, aber er kam sich dabei vor wie ein alter Schlagerstar in einem Möbelhaus. Gottfried Benn, für viele der größte deutsche Lyriker des Jahr hunderts, Zeitgenosse Pechsteins, hat einmal geschrieben, dass er – vor dem Ruhm und dem finanziellen Segen des Büchner-Preises am Ende seines Lebens – monatlich 4,50 Mark im Durchschnitt verdient habe.19 Das hat er als Arzt wohl mit einer einzigen Spritze für einen Patienten mit venerologischen Sorgen verdient.

Pitt war in dieser Zeit mit Studien zum Parteiwesen20 beschäftigt. Seine Lektüre der so reich und gründlich kommentierten Briefe der Künstlerfreunde schenkte ihm – ein guter Synergieeffekt! – interessante Einblicke in die Wirren der Zeit, in der sich in Deutschland die parlamentarische Demokratie und ein klug strukturiertes Parteienwesen mühsam aus ihren Eierschalen befreiten, immer wieder attackiert von den Anhängern der alten Ordnung und den Freunden der Utopie. Max Pechstein und Alexander Gerbig waren in dieser chaotischen Zeit offenbar Realisten. Pechstein wandte sich entschieden gegen die revolutionären Spartakisten und schlug sich auf die Seite der gemäßigten Sozialisten um den späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert, für die er auch seine Plakatkunst einsetzte.21

Wer war in der revolutionären Phase nach dem Ersten Weltkrieg kein „politischer Kopf“?22 Pechstein war Mitbegründer einer „Novembergruppe“ mit Künstlern der Linken (was immer das heißen mag) wie Feininger, Kandinsky, Meidner, Grosz, Nagel, Schlichter, Dix, den Architekten Behrens und Gropius, wie Weil und Eisler.23 Er gehörte einem „Arbeitsrat für Kunst“ an, später war er Mitglied der Liga für Menschenrechte, eines Arbeitskreises Neues Russland und der Internationalen Arbeiterhilfe. Als Pitt seine Parteienstudie vorbereitete, interessierte er sich für das Phänomen der „Bürgerräte“, eine Idee, die immer wieder hochwallt bei Menschen, die der parlamentarischen Demokratie misstrauen. 2024 wurde tatsächlich ein Bürgerrat durch die sog. Ampel-Regierung und das Parlament als ein Rat ausgeloster Bürger etabliert; wenig wurde gelernt aus der Räte-Bewegung der noch unreifen Demokratie mit ihren Tausenden kurzlebiger und effektloser Bürgerräte, die im Schatten der ambitionierten Räte der Arbeiter und Soldaten standen.

Das Stichwort „Künstlerkooperative“ weckte Pitts besondere Aufmerksamkeit, was Wunder. Genossenschaften, durch die sich Künstler, die ja von Natur Einzelgänger sind (wie Heinrich Böll einmal betont hat), einen besseren Vertrieb ihrer Werke und damit auch eine stabilere Schaffensbasis versprechen, hat es immer wieder gegeben. Auf der Suche nach näheren Informationen kam er zu der Zeitschrift „Die Glocke“, einer sozialistischen Wochenschrift, dem Organ von sozialdemokratischen Intellektuellen, die sich auf einem (manchmal sehr) rechten Flügel der SPD positionierten, hart am Rande der Trennung und des Ausschlusses. Für die theoretischen Diskussionen, die immer wieder Zündstoff für parteisprengende Experimente sind, hat er, seit sechzig Jahren Mitglied der SPD, keinen Sinn. Aber der Titel der Zeitschrift hatte sich wie ein Blitz vor seinem Auge entladen.

Glocke, Glocke, Glocke. Ganz klar stand die Glocke vor seinen Augen: Sie hatte sich einmal, vor fünfzig Jahren, vor seinen Augen ganz oben im Mittelfeld der fünf Glasfenster im Internationalen Arbeitsamt bewegt. Noch deutlicher die jähe Erinnerung: sie war aus der Richtung des Sonnenstrahls nach links ausgeschlagen.

7 Das Hohelied der Arbeit

Als hätte die Glocke – als Goethes wandelnde Glocke – ihn gerufen, war er überzeugt, er würde den Weg zum Urheber der Glasfenster von Genf finden („Die Glocke tönt, und so ist dir’s befohlen“). Da er in der Bibliothek die Memoiren Max Pechsteins nicht fand, suchte er im Antiquariat nach ihnen und fand eine wie von Pechstein persönlich gestaltete Ausgabe mit 105 Zeichnungen des Künstlers, einen Nachdruck der 1960 im Limes Verlag erschienen Ausgabe (das war der Verlag Gottfried Benns), von der Deutschen Verlagsanstalt in ein warmes weiches Leinen gebunden, das ihm in der Hand lag wie ein uraltes in Samt gebundenes Gesangbuch.

Der Leser will es dem Herausgeber der „Erinnerungen“, dem Direktor der Berliner Nationalgalerie, kaum glauben, wenn er darauf hinweist, dass Hermann Max Pechstein seine Memoiren einer Sekretärin diktiert habe, frei aus dem Gedächtnis, denn der Krieg hat viele Zeugnisse dieses ereignisreichen Lebens zerstört. „Aber eine Neigung zum Nachdenken, zur Rückschau ist mir geblieben.“ Auch die Bilder, von denen er spricht, wird er nicht beleghaft um sich gehabt haben, keine Kunstbände und Kataloge, wie Pitt sie jetzt besitzt.

Und da ist jetzt die Seite 111 und zwischen einem Angler an wildbewegtem Wasser oben rechts auf der Seite und einem Angler an einem stillen See links unten der elektrisierende Text, den Max Pechstein 1946 diktiert hatte: „Noch im Jahr 1926 fertigte ich im Auftrag der Reichsregierung eine fünfteilige Glasfenstergruppe an, die als Spende für das Internationale Arbeitsamt in Genf bestimmt war. Auf diesen Fenstern suchte ich das Hohelied der Arbeit zu singen. Im oberen Teil des Mittelfensters placierte ich die Glocke, deren Klang das Tagewerk bestimmt. Unter ihr und neben ihr gestaltete ich den Arbeiter in Eisen, linksseits den Bergarbeiter, als nächstes links den Bauer, die Landwirtschaft, rechts vom Mittelfeld den Bauarbeiter und abschließend den Transportarbeiter. Jedes dieser Fenster war figurenreich. Über ein Jahr arbeite ich daran bis tief in die Nacht. Ich hatte keinen Sonn- und keinen Festtag. Alle Gläser, die verwandt wurden, suchte ich selbst aus, bestimmte die Stärke der notwendigen Verbleiung, so wie ich als Muster für den Glasmaler das eine Fenster selbst in dem Schwarzlot wischte.“24

Zur Schweiz hatte Pechstein eine glückliche Verbindung. Dort lebte in Montreux der Arzt Dr. Walter Minnich, der nicht nur seine Bilder sammelte, sondern sich auch als ein Mäzen der besonders großzügigen Art erwies. Er besuchte ihn häufig, korrespondierte mit ihm, und in den Jahren 1924 und 1925 stellte er ihm eine 3-Zimmer-Wohnung in Montreux zur Verfügung, von der aus er Reisen nach Italien unternahm, mit Ideen und Entwürfen zurückkehren und sie in der Atmosphäre des Genfer Sees ausarbeiten konnte. Seinem Freund Gerbig berichtete er, er könne von seinem zum See hinausgehenden Fenster den Dent du Midi und den Grandmont sehen. Und der Genuss ist doppelt: denn der Aufenthalt bedeutet in der schwierigen Zeit nach der Inflation, dass er seiner Arbeit „ohne Nahrungssorgen“ nachgehen könne – „und dies will in jetziger Zeit viel heißen.“25 Die finanziellen Sorgen lagen auch darin begründet, dass ihm der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt Schaden zugefügt hatte.

Die Glasmalereien für Genf sind nicht am Genfer See entstanden. Doch das Erlebnis der grandiosen Szenerie am See mit seinem Perlenkranz anregender Städte, dem Gebirgspanorama und dem Licht, in dem sich die Wellen des Nordens und des Südens mischen, wird in der Berliner Werkstatt als frischer Eindruck wieder erfahren worden sein und geholfen haben, den Stress, das großformatige Werk für die ILO zu schaffen, als leichter empfunden zu haben. Hatte doch das Reich einen seiner prominenten Künstler in die Pflicht genommen, sein Geschenk zur Feier der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund würdig und sinnhaft zu gestalten!

Es ist nicht bekannt, ob Pechstein den künftigen Standort seines Werks in Augenschein genommen hat. Offenbar ist er sogar bei der Übergabe des Werks an die Genfer Hausherren nicht gegenwärtig gewesen. Der Auftraggeber und Spender des Werks war der Reichsarbeitsminister. Er hat das erste Fenster in Berlin gesehen, denn in einem Brief an Dr. Minnich schreibt der Künstler von seiner Hoffnung, dass sich der Minister „heute“ mit dem Werk einverstanden erklären könne. Eine große Last wird von seinen Schultern gefallen sein.

Im Brief an Dr. Minnich von Anfang März 1926 finden wir ein Kurzprotokoll des Arbeitsprozesses. Für fünf Fenster des Treppenhauses musste er zahlreiche Studien („figurenreich“) machen, um seine Entwurfskartons vollenden zu können, jeder war 4 zu 1,50 Meter groß. Nach vier Wochen hatte er den ersten Karton fertiggestellt. Er müsse jetzt die Gläser aussuchen für diesen Karton und nach Ostern gehe er in die Werkstatt zur Arbeit – „es ist eine Arbeit von einem halben Jahr, die ich jetzt mit Entwürfen, Skizzen und fertigen Kartons in der Hälfte der Zeit leisten muss.“ Anfang April hatte er den letzten Karton in die Arbeit gegeben und „jetzt währt es nochmals 3 Monate, bis die Fenster fertig sind.“ Das Fenster, das der Minister gesehen hat, war schon Mitte Mai fertig.

Am 11. August 1926, zur Feier der sieben Jahre alten Verfassung des Deutschen Reiches, wurden die Fenster im Reichstag gezeigt. Der Künstler hat an diesem Tag alle fünf Fenster zum ersten Mal vereint gesehen – „und bin ich zufrieden“. Er ist enttäuscht, dass sich der Minister oder sein Ministerium jenseits der formellen Akzeptanz weder positiv noch negativ zu der Arbeit geäußert habe. Sogar zur Pressekonferenz des Sponsors war er nicht eingeladen worden. War die deutsche Öffentlichkeit immer noch nicht bereit, den Schritt in den Völkerbund mit Überzeugung und ein bisschen Begeisterung zu gehen? Auch die Bürokratie des noch jungen Internationalen Arbeitsamtes, der Nutznießerin der staatlichen Bilderspende, erwies sich als lau oder ahnungslos. „Nicht einmal in der Festschrift des Int. Arbeitsamtes hat man unter der Veröffentlichung des Mittelfensters meinen Namen als Künstler genannt.“26

Er ist skeptisch hinsichtlich der Höflichkeit auf dem Genfer Parkett, auf dem sich doch auch Diplomaten tummeln, und er vermutet, dass er wohl zur Übergabe des Werks in Genf nicht eingeladen werde – die er gewiss gern gemeinsam mit Dr. Minnich erlebt hätte. Jeder Künstler braucht PR, und so wolle er versuchen, wenigstens die Kartons zu den Fenstern in Berlin auszustellen. Wenn Pitt bedenkt, wie schwer es ihm gefallen ist, in den Besitz einer Fotografie des großen Werks zu gelangen, vermutet er, dass die Ausstellung kein großes Berliner Event gewesen ist.