Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Rares sont les coureurs de la Belle Époque dont la renommée a franchi tous les écueils du xxe siècle pour parvenir jusqu’à nous. Combien sont-ils, ces pionniers dont le nom semble familier même au profane ? Trois, peut-être quatre : Eugène Christophe, qui s’est offert l’éternité en réparant sa fourche à Sainte-Marie-de-Campan, François Faber et Octave Lapize, vainqueurs du Tour de France morts au champ d’honneur. Et, bien sûr, Lucien Petit-Breton. Ce nom, qui n’était d’ailleurs pas le sien, résonne encore voluptueusement à l’oreille des amateurs de cyclisme. Une volupté qui doit autant au charme de l’époque qu’à la vie et à la personnalité de l’homme. Pourtant, que savons-nous de lui ? Pas grand-chose… Pour beaucoup, Petit-Breton n’est qu’un nom vaguement familier auquel il est difficile d’accoler une image ou des faits. Le cycliste cachait pourtant un homme aux qualités remarquables. Photographe éclairé, aviateur, polyglotte, mécanicien hors-pair, amoureux des belles-lettres, le Breton multipliait les talents. Outre sa carrière bien remplie - l’un des plus beaux palmarès d’avant-guerre - cet ouvrage a pour vocation de faire découvrir les autres facettes de Lucien Petit-Breton, qui font de lui un archétype de son temps. Sa mort, survenue au cours de la Première Guerre Mondiale, participe de sa légende et contribue à l’inclure dans une époque qu’il aura marquée de son empreinte, rayonnant au-delà du seul sport cycliste.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Petit-Breton Gentleman cycliste

Publishroom Factory

www.publishroom.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

David Guenel

Petit-Breton Gentleman cycliste

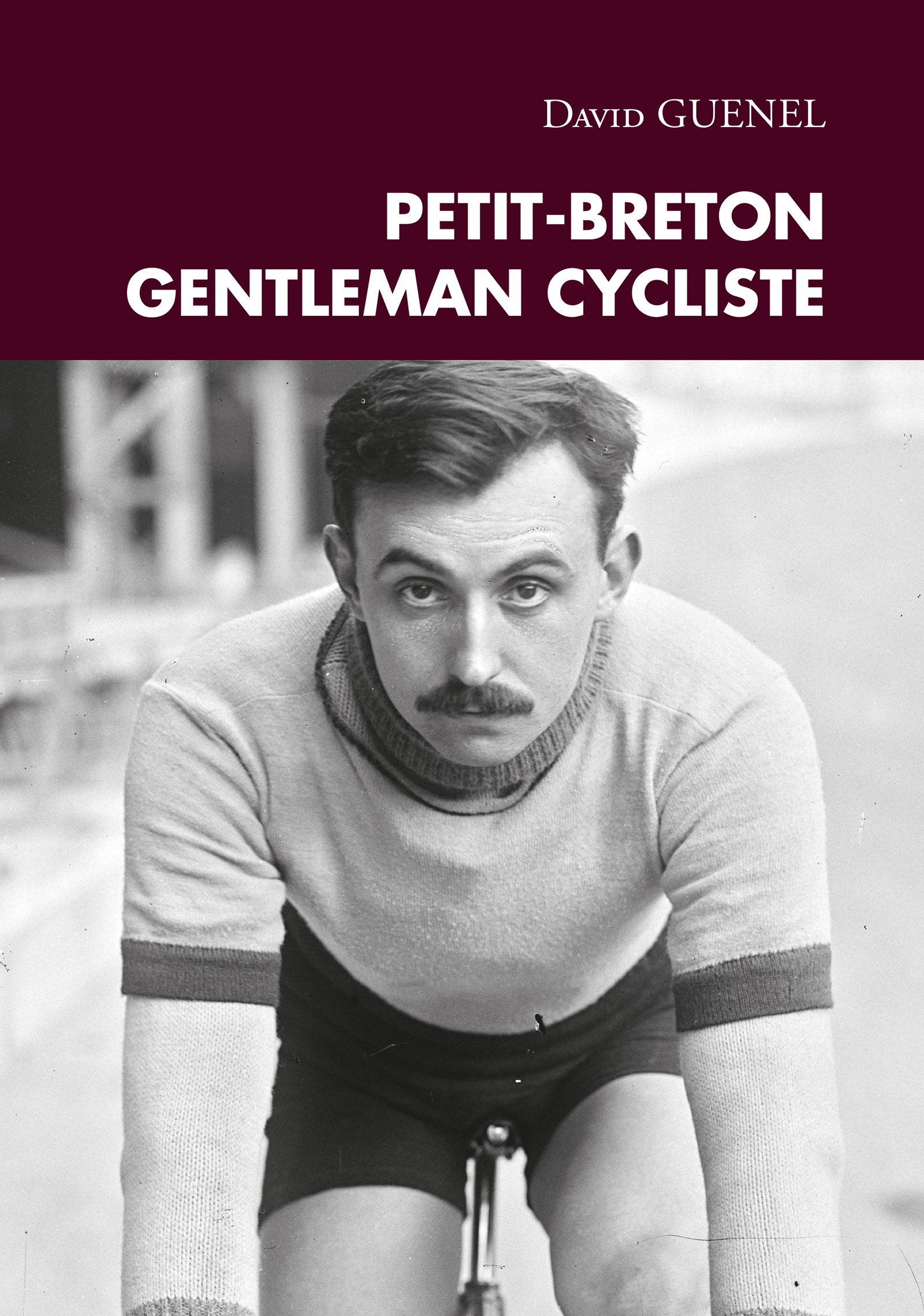

Photo de couverture : Bibliothèque nationale de France

Prologue

C’est la cohue! Sitôt le dernier concurrent arrivé, la piste du vélodrome Buffalo est envahie par une foule en liesse. Tentant de se frayer un chemin parmi les spectateurs qui l’encerclent, le héros du jour ne semble pas réaliser ce qu’il lui arrive. Son regard vide semble plus le fruit de l’incrédulité que de la fatigue, pourtant bien réelle. Comment pourrait-il en être autrement après cette course longue de 24 heures? Alors qu’il avance de plus en plus péniblement vers son clan, le champion est soudainement étreint par un spectateur. C’est son frère Paul. À cet instant seulement, il réalise la portée de son accomplissement. Il vient d’enlever le Bol d’Or, l’une des plus prestigieuses épreuves du monde. Des larmes se mêlent alors à son sourire enfantin. Oubliant le tumulte qui l’entoure, il sanglote sur l’épaule de Paul. Quelques instants plus tard, une main sépare les deux frères. Benjamin de la fratrie, le jeune Anselme veut également féliciter son frère. Et c’est lui, cette fois, qui pleure contre la poitrine de son ainé.

Après s’être extirpé des bras fraternels et avoir reçu l’accolade de son entraîneur, il embrasse Georget. Qu’il lui aura donné du fil à retordre, le Léon! La deuxième place de ce champion ne fait que rehausser le prestige de sa propre victoire. Enfin, soudainement épuisé, écrasé par la charge émotionnelle de ces dernières heures, il s’isole sur la pelouse au centre de la piste. Ainsi, les sacrifices consentis depuis deux ans, les échecs, la précarité… Rien de tout cela n’aura été vain. Cette soirée étouffante du 14 juillet 1904 lui offre enfin le grand succès derrière lequel il courait depuis son retour en France deux ans et demi plus tôt. Allongé, le bras droit replié sur les yeux, le garçon de 21 ans ne peut s’empêcher de repenser au chemin parcouru pour en arriver là. Il songe à ses parents, restés en Amérique. Les défis qui l’attendent sont immenses, mais il n’en doute plus désormais, il saura les relever, et fera briller haut, très haut, ce nom de Petit-Breton qu’il s’est inventé.

NAISSANCE D’UNE VOCATION (1882-1902)

I

Octobre 1888. Le soleil est de plomb sur Buenos Aires. La brise qui pénètre dans l’embouchure du Rio de la Plata permet tout juste de rendre la chaleur supportable. Comme à chaque fois qu’un navire en provenance d’Europe accoste, le port de la grande cité est en ébullition. Plusieurs agents du service sanitaire sont montés à bord et inspectent une première fois les passagers de troisième classe. Au pied de la passerelle, les services migratoires attendent, tandis que des dizaines de débardeurs, de récents migrants pour la plupart, se tiennent prêts à décharger la marchandise. Descendant du pont supérieur du navire, Clément Mazan et son épouse Désirée n’ont pas un regard sur l’agitation de la jetée. Après trois semaines de navigation, ils se hâtent de regagner la terre ferme, pour donner enfin corps à leur rêve d’Amérique. Bousculés par des passagers encore plus impatients qu’eux, ils se fraient un passage dans les coursives. Instinctivement, Désirée serre contre sa poitrine sa fille Gabrielle, âgée de quatre mois. Dans les bras de Clément, Zoé, deux ans, s’est endormie malgré l’effervescence qui règne autour d’elle.

«Nous y sommes!» La phrase qui sort de la bouche de Clément, qui se voudrait conquérante, est surtout empreinte de soulagement. Et le regard qu’il échange avec son épouse est davantage empli d’appréhension que de défi. Le premier pied posé sur le sol argentin ne produit pas le soulagement espéré. Le répit sera pour plus tard. Pour l’heure, la masse qui s’écoule du bateau pousse inexorablement, le jeune couple doit suivre le mouvement. Outre les deux petites filles, ils prennent garde à ne pas lâcher la malle qui constitue leur seul bagage. Ils n’ont emporté avec eux que le strict nécessaire aux premiers mois de leur installation en Argentine : l’outillage de Clément, quelques effets personnels et quelques objets de valeur. Si tout se passe bien, le reste leur sera envoyé dans quelques mois, quand leur situation dans la capitale argentine sera établie.

Depuis 1876 et la Loi Avellaneda, du nom du président argentin sous laquelle elle a été adoptée, l’Argentine est devenue l’un des principaux pays d’immigration du monde. En facilitant l’intégration des nouveaux venus, cette loi doit inciter un maximum de personnes à s’installer dans le pays. Dotée de territoires immenses, la jeune république peine en effet à se développer faute de main-d’œuvre. Tout nouvel arrivant se voit donc offrir d’alléchantes perspectives : un toit pour les cinq premiers jours, une formation professionnelle pour qui le souhaite, un accompagnement pour la recherche de travail, et même des terres sous certaines conditions. Pour être sûr que la nouvelle de ces avantages traverse l’Atlantique, l’État argentin a envoyé plusieurs émissaires sillonner l’Europe pour diffuser l’information.

Le port est désormais fourmilière. Dans une interminable file indienne, Clément et Désirée piétinent en direction de l’Hôtel de l’Immigrant. Depuis leur débarquement, ils n’ont échangé que quelques mots. La fatigue, la nervosité et une tension quasi palpable dans l’atmosphère leur nouent la gorge. Par chance, Gabrielle dort dans les bras de sa mère, et Zoé, qui s’est réveillée, promène calmement ses grands yeux ébahis sur ce monde nouveau qui l’environne. Perdus dans leurs pensées, les parents regardent sans le voir l’auguste bâtiment fraîchement inauguré vers lequel on les dirige. Étrange polygone à seize côtés, il remplace un petit bâtiment vétuste qui ne permettait plus d’accueillir les arrivants dans de bonnes conditions. Il faut plus d’une heure à la famille pour en atteindre l’entrée principale, pourtant distante de seulement quelques hectomètres. Ici, on examine de nouveau chaque voyageur, mais le flux est tel que l’examen reste sommaire. On s’assure en priorité que les arrivants sont âgés de moins de 60 ans, valides et non porteurs de maladie contagieuse. C’est plus tard et autre part que leur avenir sera tranché.

Clément et Désirée regardent nerveusement autour d’eux. Autant par curiosité que pour croiser un regard amical, qu’il provienne d’un fonctionnaire argentin ou d’un migrant, comme eux. Au cours de la longue traversée, ils ont eu le temps de se lier avec quelques personnes qui partageaient leur situation. Des Français, pour l’essentiel, puisqu’ils ne parlent aucune autre langue. Mais ce sont surtout des Italiens, des Polonais ou des Espagnols qui ont embarqué à leurs côtés. Passer trois semaines en mer pour traverser l’Océan Atlantique, cela force à réfléchir. Entrent alors dans la tête tout un tas d’idées sur lesquelles on aimerait ne pas s’arrêter. Le doute, qui les habitait discrètement depuis leur résolution de quitter la France, a tranquillement pu coloniser leurs esprits inoccupés. Et les discussions que Désirée, mais surtout Clément, ont engagées avec les autres passagers ne l’ont pas dissipées. D’un naturel inquiet, Clément était surtout préoccupé par la différence entre sa propre situation et celle des autres passagers. Pour la plupart, ils ne laissaient derrière eux que malheurs et mauvais souvenirs. Agriculteurs sans terre, ouvriers sans travail, parias politiques ou anciens condamnés, ils quittaient sans regret une Europe qui n’avait rien à leur offrir. Sans pudeur, ils détaillaient les innombrables raisons qui les poussaient à partir. Clément, quant à lui, laisse derrière lui une situation enviable. Horloger de métier, il possédait un commerce rentable à Plessé, bourgade situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nantes. Sans être fortuné, il disposait d’un train de vie que beaucoup de Français pouvaient lui envier en cette fin de xixe siècle. Membre de la petite bourgeoisie provinciale, rien ne le poussait à l’exil. Certes, une déconvenue lors des législatives de 1885 avait blessé son amour-propre, quand la liste à laquelle il avait prêté son nom avait été sèchement battue. Une défaite électorale, même sans être tête de liste, n’est jamais facile à assumer dans un petit village de campagne. Mais enfin, il s’agissait-là d’un revers d’une importance toute relative. Sa prise de position, durant la campagne électorale, pour les paysans les plus défavorisés, et donc indirectement contre l’élite locale, lui avait aliéné une bonne partie de sa clientèle, qui se comptait justement parmi cette élite. Les affaires avaient donc ralenti depuis, mais était-ce une raison pour tout abandonner? Maintes fois, au cours de la traversée, alors qu’il était accoudé au bastingage, Clément s’est demandé s’il avait fait le bon choix. S’était-il laissé bercer par l’illusion de la prospérité? N’était-ce pas présomptueux de vouloir troquer son statut de petit notable local pour celui, plus enviable, de membre de la haute société nationale, fût-elle d’une nation lointaine?

Désirée ne partage pas ces doutes. Abreuvée depuis son plus jeune âge à la fontaine des voyages grâce aux livres, elle voit dans cette aventure le moyen de devenir enfin actrice de son existence. Elle sait que son rôle sera crucial dans les semaines et les mois à venir. Sociable, cultivée, dotée d’un sens pratique à toute épreuve, elle sera l’indispensable bras sur lequel Clément pourra se reposer. Si son mari a l’impression d’être à l’initiative de ce nouveau départ, Désirée sait que la vérité est autre. C’est elle qui, innocemment, a un jour laissé sur le buffet un document dans lequel était vantée la vie en Argentine. Lorsque Clément, quelques semaines plus tard, a émis l’idée d’un exil, sans l’envisager sérieusement, c’est encore elle qui, par son enthousiasme, a permis à cette idée de faire son chemin dans l’esprit encore effarouché de son époux. Si elle est là aujourd’hui, Désirée le doit beaucoup à sa propre volonté. Elle en est fière, même si son esprit est obscurci par une image qui ne la quitte pas, celle de ses trois fils, Paul, Lucien et Anselme, qu’elle a laissés derrière elle. Téméraire, le couple n’a toutefois pas souhaité embarquer ses trois aînés dans cet exil plein d’incertitude. Et alors qu’ils attendent dans la chaleur de cette interminable après-midi, elle ne peut qu’admettre que c’était la bonne décision.

Quelle chaleur! Malgré fenêtres et portes grandes ouvertes, l’atmosphère est suffocante. Engoncé dans son costume, Clément sue à grosses gouttes. Son épouse n’est pas en reste, elle qui a tenu à se faire aussi élégante que possible avant de mettre pied à terre. Et cette soif! Depuis combien d’heures n’ont-ils pas bu la moindre goutte?

«- Siguiente!»

Au regard du préposé, le couple comprend que c’est à lui d’avancer. Tendant ses papiers d’une main qu’il veut sûre, Clément est dévisagé par le fonctionnaire. Il n’a pas besoin de la moindre parole pour comprendre ce que pense l’Argentin. Vêtu avec élégance, le couple se distingue nettement de la masse des personnes du grand hall, comme des membres du Rotary Club égarés au milieu des défavorisés qu’ils ont l’habitude d’aider. Mais, bien vite, après qu’un médecin a sommairement examiné la famille et que leur malle a été ouverte pour une vérification rapide, le fonctionnaire replonge le nez dans sa paperasse, s’empare d’un tampon et, d’un coup sec, valide l’autorisation des Mazan de s’établir en Argentine.

«- Siguiente!»

Alors que Clément serre la petite main de Zoé, Désirée, qui n’avait pas lâché Gabrielle, lui prend l’autre main pour la faire sortir du bâtiment. «On étouffe!», souffle-t-elle en hâtant le pas. Dehors, des omnibus à cheval transportent les migrants, par vagues successives, vers leur prochaine destination. Dans cette nouvelle attente, les minutes se font de plus en plus longues pour les voyageurs. Se languir au cours de la traversée était supportable, mais ces démarches interminables, alors qu’ils sont si près du but, c’est plus qu’ils n’en peuvent supporter. Se sentant défaillir, Désirée confie Gabrielle à Clément. Le visage pâle, le regard hagard, la jeune femme est proche de l’évanouissement. À quelques mètres de là, un fonctionnaire observe cette femme d’un œil curieux. Son maintien, sa belle robe, son teint pâle, ses traits fins, la blondeur de ses cheveux, tout, chez elle, est fait pour attirer le regard d’un gaucho tel que lui. Comprenant que cette dame élégante a besoin d’aide, le jeune fonctionnaire s’en approche avec un verre d’eau. Levant les yeux vers son bienfaiteur, Désirée le remercie du regard puis vide prestement le verre. Un deuxième verre d’eau apporté par le même fonctionnaire permet aux enfants et à Clément de tromper leur soif pour quelque temps. Clément sourit à sa femme, heureux de la voir revigorée, sachant trop combien il va avoir besoin d’elle. Apprendre une nouvelle langue, créer de nouveaux liens sociaux, rétablir une situation professionnelle, autant de défis auxquels ils seront bientôt confrontés. Cette décision, qu’il croit avoir prise seul, engage terriblement toute sa famille. Depuis le départ du Havre, la culpabilité l’assaille parfois de manière féroce.

Enfin, ils grimpent dans un véhicule qui les mène vers le centre d’accueil. Ce premier logement en terre sud-américaine est loin d’être luxueux, mais après les couchettes de 3e classe, le confort est une notion qui s’est quelque peu estompée. Constitué d’immenses dortoirs non mixtes, contenant chacun 250 lits, le complexe peut accueillir jusqu’à 4000 personnes simultanément. Là, isolée dans ce dortoir du bout du monde, malgré toute sa volonté, Désirée ne peut retenir quelques larmes. L’absence de ses fils lui devient soudain affreusement douloureuse. Elle s’assoit sur le rebord de sa couchette et tente de se raisonner. Rien n’y fait. À travers ses larmes, ce n’est pas Clément qui apparaît, pas plus que toutes les femmes s’affairant autour d’elle pour préparer leurs affaires. Non, ce sont ses petits, qui courent autour de l’église, se chamaillent autour de la table, réclament un dernier baiser de leur mère au coucher. Clément, qui a compris l’origine de ces larmes, pose tendrement sa main sur l’épaule de sa femme. L’instant d’après, Désirée s’est déjà reprise. Sans un mot, elle fait un léger signe de tête à Clément, se lève et entreprend de sortir quelques effets de la malle pour sa première nuit argentine.

Le lendemain, après un réveil militaire dispensé par de grandes cloches, les deux époux se retrouvent, non sans peine, dans l’immense réfectoire. Le petit-déjeuner, gracieusement offert par leur nouveau pays, se compose de pain frais et de café au lait ou de maté. Désirée et Clément ne s’attardent guère. À peine Gabrielle a-t-elle fini sa tétée que tous les quatre se rendent dans les bureaux de l’immigration afin d’entamer les démarches pour rester à Buenos Aires. Leur projet est clair depuis le début : Clément va ouvrir un atelier d’horlogerie dans la capitale. Hors de question pour eux d’aller tenter le diable en s’installant dans la lointaine et inquiétante pampa. À Buenos Aires, ils savent pouvoir compter sur la solidarité de la diaspora française. Ces Bretons sont loin d’être les premiers français à poser leurs valises ici. Rien qu’en cette année 1888, ce ne sont pas moins de 17000 Français qui accosteront dans le pays; près de 70000 pour la décennie. Si tous ne restent pas, la majorité trouve en Argentine ce qu’elle était venue y chercher et n’en repart plus.

«Siguiente!» De nouveau, Clément et Désirée font face à l’administration portègne. Assisté d’un Français installé depuis plusieurs années, le couple de 25 et 31 ans explique son projet. Le jeune fonctionnaire qui les reçoit manifeste sa déception de les voir rester à Buenos Aires. Il a des consignes pour favoriser au maximum l’installation dans les terres arables, distantes souvent de plusieurs milliers de kilomètres de la capitale. Mais une observation attentive de ses interlocuteurs le dissuade d’insister. Il comprend qu’il ne saurait envoyer ces citadins dans les étendues désertiques et leur accorde de bonne grâce l’autorisation de s’établir sur place. «L’État ne vous donne le droit à un logement que durant cinq jours. Passé ce délai, vous pourrez toujours bénéficier d’une formation d’agriculteurs ou de couturière», croit-il bon de préciser. «Pas de risque, marmonne Clément en sortant. Dans cinq jours, j’aurais déjà trouvé où m’installer…»

Avec l’aide de quelques compatriotes, il trouve en effet rapidement une boutique à louer, rue Montes de Oca, qu’il commence à aménager pour son activité. Il pioche dans ses économies pour constituer le stock de pièces d’horlogerie, en neuf et occasion, qu’il juge indispensable à son nouveau départ.

II

En France, les garçons Mazan ont été confiés à leur tante Virginie, la sœur de Clément. Installée à Fégréac, elle est mariée à Luc Dupé, un homme droit sur lequel la famille sait pouvoir compter. Les garçons sont scolarisés dans le pensionnat religieux de Savenay, à trente kilomètres de là. Cet établissement a été choisi, car Jean-Marie Mazan, un autre oncle, y est enseignant. Ancien missionnaire en Martinique, le frère de Clément enseigne sous le nom de Frère Méréal. Il prend ses neveux sous son aile avec autant d’amour que de fermeté. Les trois frères ne retournent à Fégréac que deux ou trois dimanches par mois. Depuis le départ de leurs parents, leur univers s’est considérablement élargi. Longtemps, il était en effet confiné au seul bourg bas-breton de Plessé, en Loire-Inférieure1. C’est là qu’ils sont nés. Il y a d’abord eu Paul, en octobre 1881, un an après le mariage des parents. Lucien a suivi le 18 octobre 1882, puis Anselme l’année suivante. Tous trois ont vu le jour au n° 3 de la rue de la Gaudin. La maison natale illustre le statut social de la famille : idéalement sise à deux pas de l’église, sa petitesse témoigne toutefois d’une opulence toute relative. Nés en l’espace de deux années seulement, les trois frères sont très unis malgré leurs caractères dissemblables. Paul, plutôt exubérant, et Anselme, plus effacé, font rapidement de Lucien leur chef de clan. Plus charismatique, le cadet de la fratrie prend déjà toute la lumière.

1. Actuelle Loire-Atlantique

Privés de leurs parents et de leurs petites sœurs, les garçons sont parfois gagnés par la mélancolie, mais cela ne dure jamais trop longtemps. Bien vite, elle laisse place à l’insouciance propre à leur âge. Âgés de 5, 6 et 7 ans, eux aussi découvrent un nouveau monde, qu’ils sont bien décidés à explorer. Écolier studieux, Lucien cause peu de problèmes à ses professeurs. Avec ses traits délicats, ses pommettes légèrement saillantes, son menton en galoche et son regard franc, le jeune garçon transpire la bonté. Sa personnalité s’accorde à merveille avec son physique. Respectueux, volontaire, vif d’esprit, il charme quiconque le côtoie. La grande confiance qui l’habite, qui pourrait paraître arrogance chez un autre, semble chez lui si naturelle qu’elle n’offense personne. Dès son plus jeune âge, Lucien fait preuve d’une grande curiosité, qu’il cherche à étancher à travers toute sorte de lectures. Il dévore notamment les romans de Jules Verne. Contre l’avis de ses enseignants religieux, qui réprouvent cet auteur féru de science, Lucien parvient à se procurer certains des ouvrages de l’écrivain alors au sommet de sa gloire. Mais Jules Verne - un Nantais, presque comme lui - n’est pas le seul auteur qu’il affectionne. Il aime aussi lire les auteurs classiques du Grand Siècle et les récits de voyage. Initié à la littérature par sa mère, il conservera toujours un goût marqué pour les arts littéraires, et même une passion pour le théâtre.

Malgré ses frères et ses lectures, le garçon se languit. Il brûle de retrouver sa mère, mais aussi de découvrir cette Amérique que celle-ci ne décrit que trop succinctement dans les quelques courriers qui leur parviennent. Chez lui, aucune appréhension à l’idée de quitter la France. Ce qui peut faire peur à un adulte n’a pas de quoi effrayer un enfant comme lui. Il faudra pourtant patienter deux ans avant de voir Désirée réapparaître à Fégréac. Elle a entrepris le voyage seule depuis Buenos Aires pour récupérer sa progéniture. Un voyage long, qui ne l’incite pourtant pas à s’éterniser en Bretagne. Quelques démarches administratives, quelques visites à la famille, pour qui elle enjolive un peu la réalité de sa nouvelle vie, et l’on rejoint le chef de famille en Argentine.

Lorsqu’il quitte la France, Lucien n’a pas encore le virus du vélo. En a-t-il seulement déjà vu un? C’est douteux, en vérité. Si la bicyclette a parcouru bien du chemin depuis ses débuts, elle n’est en effet encore réservée qu’à une certaine élite. On estime à 50000 le nombre de machines dans toute la France quand Lucien quitte le pays, en 1890. Dans ces conditions, difficile d’imaginer qu’une seule d’entre elles puisse se trouver à Fégréac, bourg peuplé d’à peine 3000 âmes. Les premières courses ont bien eu lieu une vingtaine d’années auparavant, mais elles n’intéressent qu’un cercle de passionnés, situé essentiellement en région parisienne. Bordeaux-Paris, la première des grandes classiques, naîtra l’année suivant l’arrivée du garçon en Amérique du Sud. D’ailleurs, la bicyclette elle-même est encore en pleine mutation. Né en 1817 de l’esprit génial de l’Allemand Karl Drais, le moyen de locomotion à deux-roues a connu un développement erratique. D’abord adoptée par snobisme dans les hautes sphères de la société, la draisienne va être peu à peu délaissée. Trop lourde, peu maniable, inconfortable… Les griefs à son endroit sont multiples, et pour la plupart légitimes. C’est Pierre Michaux qui donnera une cure de jouvence à cet engin grâce à une révolution : la pédale, alors appelée manivelle. Parfois prêtée à Pierre Lallement, l’invention de cet accessoire est bien l’œuvre de Michaux et de son fils Ernest qui, en 1861, donne une nouvelle vie aux deux-roues grâce à ces pédales qui en facilitent énormément l’usage. Bientôt produite en quantité importante, la Michaudine sort du cercle des plus privilégiés pour gagner le cœur - et l’arrière-cour - des bourgeois les plus curieux. Avec des pédales fixées sur le moyeu de la roue avant, un effet secondaire inévitable apparaît : pour gagner en développement, les roues avant vont devenir de plus en plus grandes, jusqu’à atteindre 1,5 mètre de hauteur. C’est l’apparition du fameux grand-bi, ce curieux engin dont la pratique relève davantage de l’acrobatie que du cyclisme. Cette fuite en avant dans la taille de la roue motrice va prendre fin grâce à une nouvelle innovation décisive : la chaîne. Imaginée par Leonard de Vinci, elle fait son apparition sur les vélocipèdes grâce à l’ingéniosité de Sergent. En plus de redonner une forme plus conventionnelle au vélocipède, la chaîne permet de minimiser l’effort de l’utilisateur. La motricité est désormais l’apanage de la roue arrière, et un tour de pédale permet de réaliser une distance plus grande qu’avec un grand-bi. Le coup de pédale se fait d’autant plus soyeux que les routes s’améliorent au cours de la même période. En 1888, nouvelle avancée cruciale pour les amoureux de la petite reine2. Peiné de voir son fils subir les cahots de la route avec ses roues pleines, l’Irlandais John Dunlop a l’idée de les remplacer par des pneumatiques en caoutchouc gonflables. Grâce à cette idée géniale, le rendement s’améliore considérablement. Trois ans plus tard, Édouard Michelin achèvera de convaincre les plus réticents à cette nouveauté en créant le pneumatique démontable.

2. L’expression tire son origine d’un article du journaliste Pierre Giffard paru dans le supplément du Figaro du 4 octobre 1890 où il surnomme le vélocipède « la Reine Bicyclette »

Lucien est très loin de la guerre technico-commerciale qui révolutionne le monde du cycle. Fraîchement débarqué en Amérique, il a retrouvé avec bonheur un père quitté deux ans plus tôt. Depuis son arrivée sur le territoire argentin, Clément Mazan n’a pas chômé. Il est parvenu à se constituer une clientèle dans sa boutique du 909, rue Montes de Oca, dans le quartier de Barracas. Quartier européanisé à la fois aisé et industrieux, parsemé de menuiseries, de chaudronneries ou de commerces, Barracas amène à l’horloger des clients qui n’ont pas grand-chose à voir avec la population rurale de Plessé. Mais avec le temps, et l’aide de Désirée, Clément est parvenu à gagner leur confiance. Son espagnol hésitant est largement compensé par son talent pour réparer les montres à gousset, monter les montres en or, ou par son aptitude à fournir des pendules de style Empire aux familles les plus aisées.

Ses deux premières années à Buenos Aires, Lucien les passe dans une école pour garçons de la rue Santa Fé, où sont également inscrits ses frères. S’il est une chose qui diffère peu malgré les distances, ce sont les jeux d’enfants et la facilité avec laquelle les gamins nouent des amitiés. Le caractère exotique des hermanos Mazan fait d’eux des vedettes, ce qui leur permet de s’intégrer et de maîtriser rapidement l’espagnol. Un savoir qui leur sera vite indispensable. Car, malheureusement, la crise monétaire qui a frappé le pays en 1890 n’a pas épargné la famille. Les trois frères sont donc priés de trouver de l’ouvrage pour participer aux dépenses du foyer. Débrouillard, Lucien ne tarde pas à s’exécuter. Travailleur dans l’âme, il lui en coûte peu de devoir exploiter ses muscles naissants pour un salaire de misère. Il alterne ainsi de menus travaux dans le quartier, avant d’exercer son premier véritable métier. L’adolescent est âgé de 14 ans quand il trouve un emploi de messager et de groom au Jockey-Club de la ville. Née la même année que lui, cette institution rassemble l’élite de la société argentine, qui s’y retrouve pour parler hippisme et affaires. Avec ses bonnes manières, son ardeur au travail et sa qualité de Français, Lucien séduit les habitués du lieu. Mais plus que ses talents de groom, ce sont ses dons de pronostiqueur qui font de lui la coqueluche des adhérents du club. Scrupuleux, Lucien suit les courses avec la plus grande attention, étudiant les cotes de chaque cheval et tenant des statistiques sur un petit carnet. Les sociétaires du Jockey-Club lui accordent une confiance d’autant plus grande que les prédictions du jeune homme s’avèrent justes. Lorsque ses pronostics sont corrects, Lucien reçoit de généreux pourboires qui lui permettent de se constituer un trésor de guerre. Naturellement tenté de jouer lui-même, Lucien ne persévère pas longtemps. Il s’aperçoit vite que les pertes finissent toujours par l’emporter sur les gains et sa situation économique n’est pas celle des dandies qu’il conseille.

Après une année en fonction, l’employeur de Lucien lui procure une bicyclette afin de lui faciliter son travail de messager. C’est une révélation! Cette sensation de vitesse, cette impression de liberté, cette possibilité de se déplacer sans contrainte… Tout le séduit dans la machine. Il pédale inlassablement dans les artères de la métropole argentine. Bravant les mauvaises chaussées, les voitures à cheval et la chaleur, il accomplit son office avec une ardeur sans cesse renouvelée. Son coup de foudre pour le vélo s’accompagne d’une passion pour les courses cyclistes. Il est fasciné par la lutte acharnée que se livrent les coureurs à 11000 kilomètres de là, dans sa France natale. Lorsqu’il en lit les compte-rendus, qui lui parviennent plusieurs semaines après les évènements, son esprit s’évade et il s’imagine lutter avec Charles Terront, Josef Fischer ou Arthur Zimmerman. Un matin, après une nouvelle nuit à rêver aux exploits de ces héros, il prend la décision qui guidera le reste de son existence. Il sera, lui aussi, un Géant de la Route. Dès lors, il n’a qu’une idée en tête : économiser suffisamment pour s’offrir son propre vélo et participer à ses premières courses.

Tout à son enthousiasme, l’adolescent évoque cette idée à la table familiale. Sans attendre l’adhésion de son père - Lucien connaît trop bien ses préjugés bourgeois - il est toutefois surpris par la véhémence de sa réaction. Sur un ton qui n’admet aucune réplique, Clément tonne : «Jamais tu ne feras de courses. Je ne veux pas de saltimbanque dans la famille!» Déçu, l’adolescent n’envisage toutefois pas de renoncer à son rêve. S’il est une qualité que Lucien possède, c’est la persévérance. Quand il a une idée en tête, elle ne le quitte jamais avant d’avoir été menée à son terme. Séparé de ses parents dès son plus jeune âge, contraint de travailler à 9 ans, le garçon a mûri plus vite qu’à son tour et s’est forgé un tempérament résolument indépendant. Ne souffrant pas le véto paternel, il parvient, à force d’économies, à s’acheter un vélo, dont il dit à son père qu’il l’a gagné lors d’une tombola.

Dès cet instant, il s’entraîne furieusement. Il se lève à 4 h 30, roule deux heures, revient chez lui se préparer pour se rendre à son travail, où il est attendu à 8 heures. La passion est plus forte que la fatigue, qui l’écrase pourtant en fin de journée. Quelques jours avant le 14 juillet, en cette année 1898, un camarade lui apprend que l’ambassade de France prévoit d’organiser une course cycliste pour célébrer la fête nationale. Course est un bien grand mot, Lucien n’aura à affronter que deux concurrents : Manuel Cervera, champion d’Argentine en titre, et Paul Montigaud, un amateur comme lui. Cervera s’impose facilement, tandis que les deux amateurs chutent ensemble. Plus prompt à se remettre en selle, Lucien Mazan décroche la deuxième place.

Lorsqu’à l’issue de la course, le commissaire de course lui demande son identité, le garçon comprend soudain que les résultats risquent d’être publiés et qu’ils pourraient bien tomber sous le nez de son père. Cherchant ses mots, il bredouille «soy Bretón», ce qui peut aussi bien vouloir dire «je suis Breton» que «je m’appelle Breton». «Primero Cervera, Segundo Bretón, tercero Montigaud». Ainsi le commissaire retranscrit-il les résultats de cette course sans importance. Ce pseudonyme, qui lui assure l’anonymat, lui plaît assez, et c’est tout naturellement qu’il le garde pour les courses suivantes. Peu regardante, l’Union Vélocipédique d’Argentine lui accorde sa première licence sous ce nom-là.

Après cette première expérience mitigée, Lucien ne compte pas en rester là. Les cinq kilomètres de course du 14 juillet lui ont confirmé que sa vocation était bien là. D’ordinaire placide et posé, il s’est découvert une âme de compétiteur. Il entend bien laisser toute sa place à cette facette de sa personnalité. Dans les jours qui suivent, il prend donc contact avec les gérants du vélodrome du Belvédère afin de s’inscrire à ses premières courses sur piste. Mais avant de penser à la victoire, il lui faut d’abord dompter la piste. S’il est habitué aux terribles routes des environs de Buenos Aires, il méconnaît en revanche totalement les pièges de la piste. Avec ses virages à angles aigus, ses fossés et ses fondrières, celle du Belvédère offre de réels dangers, accentués par la dangereuse promiscuité entre vélos et motocyclettes. Habile, l’apprenti coureur est bientôt jugé apte à affronter ses premiers adversaires. Avec ses longues jambes et son corps longiligne, il est doté d’un physique idéal pour la pratique du sport cycliste. Des qualités génétiques que son entraînement acharné vient sublimer, à telle enseigne qu’il devient en peu de temps l’une des têtes d’affiche des coureurs amateurs, ces purs dont le rêve est de franchir le palier du professionnalisme. Le 15 janvier 1899, à l’occasion de l’inauguration du vélodrome Palermo, Lucien participe au championnat d’Argentine de fond sur 25 kilomètres. Il s’y signale par de fréquents démarrages, qui le laissent sans énergie dans les derniers tours. L’après-midi, il est inscrit dans l’épreuve de vitesse. Deuxième de sa série, il manque la qualification pour la finale, mais cette journée lui permet de prendre date pour l’avenir. Après tout, il vient seulement de fêter ses 16 ans… Sa carrière balbutiante court cependant un grand danger : informé par une personne mal intentionnée de l’activité sportive de son rejeton, Clément Mazan lui intime l’ordre d’arrêter. Devant le refus obstiné de son fils, il fait saisir son vélo par la maréchaussée. Les relations entre les deux hommes sont des plus fraîches, il faut toute la rondeur du caractère de Désirée pour que la situation ne dégénère pas. Privé de vélo, le jeune homme n’en est que plus déterminé à réussir dans la voie qu’il s’est tracée. Redoublant de prudence vis-à-vis de son père, il va trouver son nouvel employeur afin de se faire prêter une nouvelle machine. Car, début 1899, Lucien a abandonné son emploi au Jockey-Club pour entrer chez Peugeot. Le début d’une idylle d’une quinzaine d’année avec la marque au Lion. Conscient du potentiel de Lucien, le propriétaire de la succursale argentine du constructeur français lui accorde la possibilité de s’entraîner librement à partir de 14 h et d’obtenir du matériel à moindre coût. Mieux, il fait pression sur Clément Mazan pour que celui-ci n’interfère plus dans la passion de son fils. Vendeur de cycles le matin, Lucien endosse son habit de coureur cycliste l’après-midi.

Au début de cette même année, son succès dans le championnat amateur sur 100 kilomètres derrière entraîneur3 lui offre une joie inattendue. Si hostile à la bicyclette quelques mois auparavant, son père le soutient désormais dans son ambition. A-t-il enfin compris la vocation de son rejeton? Sans doute, mais ce sont surtout les compliments de sa clientèle bourgeoise, qui le félicite du succès de son fils, qui achèvent de le convaincre. Il finit même par se résoudre à accepter cette manie qu’à Lucien de se faire appeler Breton et non Mazan. Désirée, qui n’était jamais intervenue contre les désirs de son fils, reste assez détachée de tout cela. Son ménage de cinq enfants et le rôle qu’elle tient dans la boutique de son mari lui fournissent suffisamment de travail. Depuis son arrivée en Argentine, onze ans auparavant, Désirée n’a guère changé. Son corps, jadis svelte, est un peu plus lourd aujourd’hui, mais son visage a conservé toute son énergie et sa longue chevelure blonde fait d’elle une femme encore jolie. Seuls quelques cheveux blancs sont là pour lui rappeler que le temps a passé, charriant avec lui son lot de déceptions. L’installation dans ce nouveau pays ne s’est pas faite sans mal, et la routine quotidienne n’a pas mis longtemps à étouffer les rêves d’aventure. La richesse, quant à elle, n’a pas daigné toquer à la porte des Mazan, même timidement. Leur situation n’est pas mauvaise malgré tout, la marmite est toujours assez remplie pour nourrir toute la famille.

3. L’entraîneur précède son coureur pour le protéger du vent. Il peut être sur véhicule motorisé ou non. On utilise parfois le terme anglais pacemaker.

Depuis sa conversion au cyclisme, Clément ne rate plus une sortie de son fils, faisant inlassablement son éloge dans les tribunes du Palermo. Lui non plus n’a pas trop changé. Son apparence trahit le petit bourgeois qu’il s’est résigné à être. Ses costumes qu’il ne peut changer que trop rarement, son léger embonpoint et cette montre à gousset dorée qui dépasse ostensiblement de son veston.

Course après course, Lucien Breton s’aguerrit. On commence à connaître son nom et à le convier à des épreuves plus huppées. Comme tous les étés, celui de la saison 1899-1900 voit débarquer nombre de coureurs européens venus courir le cachet dans l’hémisphère sud tandis que l’hiver oblige les vélodromes du Vieux Continent à fermer leurs portes. La popularité dont jouit le cyclisme sur piste dans la capitale argentine permet aux propriétaires du vélodrome Palermo de disposer d’importants moyens pour faire venir, si ce n’est l’élite mondiale, du moins des coureurs de premier plan. Anteo Carapezzi, Henri Contenet, Maurice Decaup, Thomas Gascoyne, Louis Grogna, César Simar, Luigi Singrossi… Bien connus à Paris ou Milan, ces pistards sont accueillis comme des stars à Buenos Aires.

Dès sa première rencontre avec Lucien, Louis Grogna va se prendre d’affection pour cet adolescent ambitieux qui le regarde, lui et les autres Européens, avec des yeux émerveillés. Surnommé le Petit Curé, pour ces lunettes qu’il n’enlève pas même pour courir, le Belge va être le premier à polir le diamant brut. Il s’étonne d’abord de ce nom d’emprunt, Breton. «Tu sais, on a déjà un Breton qui court à Paris. Émile, qu’il s’appelle. Un bon gars, qui commence à se faire un nom. Ce serait fâcheux qu’on vous confonde…» Alors, pour se distinguer, et peut-être parce qu’il a l’impression d’usurper un nom qui n’est pas le sien, Lucien fait le choix d’accoler «Petit» à son nom. Non qu’il soit de petite taille - il a toujours été plutôt grand - mais parce qu’il est plus jeune de six ans que cet Émile. À compter de cette période, Lucien se fera tantôt appeler Breton, tantôt Petit-Breton, avant de fixer définitivement son pseudonyme à son arrivée à Paris. Quelques semaines après qu’il s’est fait Parisien, il apprendra avec tristesse le décès de l’autre Breton, fauché par une moto sur la piste du Parc lors d’un entraînement. Crâne fracassé sous la violence du choc, il expirera à l’hôpital Beaujon sans avoir repris connaissance. À 26 ans, le garçon originaire du Loir-et-Cher viendra allonger le martyrologe de la piste.

En 1900, Lucien gagne sa première course sur route en s’imposant dans Lujan-Buenos Aires, une classique longue de 75 kilomètres sur des routes si mauvaises qu’elle s’apparente à un cyclo-cross4. Il remporte également de multiples championnats nationaux amateurs, aussi bien en vitesse qu’en fond. Passé professionnel en cours d’année, il conserve dans cette catégorie tous les titres acquis en amateur et se proclame comme le meilleur cycliste d’Argentine. Mais le natif de Plessé reste lucide, il sait que le chemin est encore long avant de faire partie de l’élite mondiale et que son rêve de devenir un Géant de la Route n’est encore que cela, un rêve. Pour le réaliser, il n’existe aucune alternative à un retour en Europe. Participer aux courses les plus prestigieuses, se frotter aux Garin, Lesna, Aucouturier, Wattelier… Lucien ne pense qu’à cela! Certes, il bat régulièrement les coureurs européens auxquels il se frotte, mais ce ne sont pas là les plus grands champions. Et puis, il a l’avantage de bien connaître la piste et de bénéficier du soutien sans faille du public. Français de nationalité, il est Argentin pour ces spectateurs qui le connaissent depuis ses débuts. En plus de lui offrir une grande renommée dans la capitale argentine, ses victoires répétées permettent à son nom de le précéder en Europe. Les entrefilets qui le mentionnent dans les journaux français sont appuyés par l’éloge de ses adversaires à leur retour à Paris. «Il y a un gamin à Buenos Aires qui nous vaut bien. Un peu Français, un peu Argentin, et tout à fait Breton. Il est hargneux et ne s’avoue jamais vaincu. S’il vient à Paris comme il l’espère, vous entendrez parler de lui.»

4. Cette discipline sera créée et codifiée l’année suivante par Daniel Gousseau

Le 17 mars 1901, il remporte le titre de champion d’Argentine de fond, parcourant les 100 kilomètres en 2 h 18 sur la piste cimentée du vélodrome Palermo. Malgré une chute à quatre kilomètres de l’arrivée, il n’a jamais été inquiété.

Titre de champion d’Argentine de Fond 1901 délivré à Lucien (archives familiales Mazan. DR)

Luciano Petit-Bretón s’affirme définitivement comme le patron du cyclisme argentin. Début avril, il assiste le cœur gros au départ des derniers européens, qui retournent tourner autour des pistes de l’hémisphère nord. Il se jure que, l’année suivante, lui aussi sera du voyage. Il redouble d’efforts pour amasser la somme suffisante pour se payer un billet de bateau et survivre quelques semaines sur place. Dans les mois qui suivent, le bourreau de travail qu’il est accumule les kilomètres d’entraînement, tout en répondant scrupuleusement présent dans la boutique Peugeot de Buenos Aires, qui n’a jamais aussi bien tourné que depuis que son vendeur emblématique est une vedette du sport. Pour trouver Lucien, il suffit de se rendre chez Peugeot le matin ou au Vélodrome Palermo l’après-midi. On est sûr de l’y voir, tournant frénétiquement autour de la piste ou discutant avec ses concurrents et amis argentins Pedro Gatti, Manuel Cervera ou Paris Giannini. Ses derniers mois en Argentine confirment qu’il est temps pour lui de trouver une concurrence digne de son niveau. En décembre et janvier, il remporte les deux principales courses sur route du pays : le Grand-Prix du Président de la République et Lujan-Buenos Aires. Dans la première, il atomise Gascoygne et Grogna, dans la deuxième, il écœure la concurrence en arrivant vingt-six minutes avant son plus proche poursuivant.

Le dimanche 2 février, il devient le nouveau recordman de l’heure d’Argentine derrière tandem en parcourant 51,5 kilomètres. Encouragé par cette performance, il essaie de faire mieux le surlendemain. Hélas, alors qu’il est largement en avance, le pneu avant du tandem de ses entraîneurs crève et le contraint à renoncer. Ce seront les derniers coups de pédale du Français dans son pays d’adoption.

Mûrement réfléchie, sa décision de partir a été officialisée dès l’automne. Grâce à ses économies et à une cagnotte réunie par des amis, il touche enfin du doigt ses rêves de conquérir l’Europe. Il lui faut pour cela se séparer de nouveau de sa famille. Sur l’embarcadère, Désirée ne peut retenir quelques larmes. La tristesse de se séparer encore de l’un de ses enfants est plus grande que sa volonté de se montrer forte. Clément la console comme il peut, de la manière un peu bourrue coutumière aux hommes qui veulent cacher leurs sentiments. «Bats-les-moi tous, les champions de Paris» exhorte-t-il son fils en souriant tandis qu’il lui serre la main. Avec Paul et Anselme, les adieux se font sans effusions, il est convenu que tous deux le rejoignent bientôt dans la mère patrie. En effet, les deux jeunes hommes, admiratifs de ce frère à qui tout réussit, ont suivi son exemple. En 1899, avec la bénédiction paternelle, ils se sont également mis au vélo. C’est la séparation avec ses deux sœurs, Zoé, 16 ans et Gabrielle, 13 ans, qui cause au voyageur la plus vive tristesse. Il leur promet d’envoyer bien vite l’argent nécessaire pour acheter un beau vélo à chacune d’elle. C’est ainsi que, le 8 février 1902, Lucien embarque sur le vapeur Italie et que l’Argentine voit partir le plus grand coureur de son histoire. Pour toute richesse, il emporte avec lui 2200 francs5 et tout le matériel qu’il a accumulé depuis ses débuts : un tandem à essence, deux tandems ordinaires et trois vélos. Il fera la traversée avec son compatriote Marius Cadolle, cycliste comme lui, qui revient en France après avoir passé la belle saison en Argentine. Main en visière pour se protéger du soleil resplendissant, Lucien regarde s’éloigner la ville qui l’a vu devenir un homme. Comment pourrait-il imaginer qu’il ne foulera jamais plus ses rues poussiéreuses et pleines de vie ni le vélodrome Palermo qui a vu naître sa gloire?

5. Un franc 1902 équivaut à environ quatre de nos euros

UN ARGENTIN À PARIS (1902-1906)

I

Il fait un temps magnifique sur la Canebière, pas un nuage en vue et une température digne d’un mois de mai. Lucien ne pouvait rêver meilleures conditions pour débarquer à Marseille en ce samedi 1er mars 1902. Moins dépaysé que lors de son arrivée à Buenos Aires douze ans plus tôt, il retrouve cependant un pays qui a bien changé. Depuis son départ, la France a connu moult remous, dont certains ont fortement ébranlé la Troisième République. L’Affaire Dreyfus a déchiré les Français, Ravachol et ses amis anarchistes ont semé la terreur à Paris - le président Carnot a été assassiné par l’un d’eux - le président Félix Faure est également mort durant son mandat, le Bazar de la Charité a pris feu, le scandale de Panama a éclaboussé l’élite du pays… Plus que jamais, le ciment de la nation tient dans cet espoir de revanche face au voisin allemand. «Récupérer l’Alsace et la Lorraine» est devenu le leitmotiv de toute une génération.

Lecteur attentif de la presse, Lucien n’ignore rien de ces évènements. Mais ce n’est pas à cela qu’il songe lorsqu’il aborde la cité phocéenne. Sans perdre un instant, il se rend à la gare où il achète un billet pour Paris. Il est consumé par le désir de découvrir cette ville enchanteresse, point de départ et d’arrivée de toutes les courses qui le font rêver. Cette ville où les meilleurs pistards du monde s’affrontent tous les week-ends devant des dizaines de milliers de personnes. L’impatience est grande d’en découdre et de connaître sa véritable valeur. Il y a du Rastignac dans ce Mazan, même si lui ne rêve ni de haute société ni de richesse, mais plutôt de gloire et de succès. Et contrairement au héros balzacien, il compte sur ses propres mérites pour parvenir à ses fins.

Fatigué par son voyage en mer, Lucien trouve facilement le sommeil dans ce train qui le conduit vers la capitale. Au petit matin, il se sépare de Marius sur le quai de la gare de Lyon; il est convenu qu’il le retrouve chez lui plus tard dans la journée. Sans tergiverser, il se rend au vélodrome Buffalo6, où il compte s’entretenir avec Robert Coquelle, codirecteur de l’institution. On l’a prévenu, le directeur est un homme occupé qui n’accorde pas facilement d’entretien, c’est donc avec une pointe d’appréhension que Lucien demande à le voir. En attendant la réponse, il serre entre ses doigts un petit bout de papier, qu’il espère être son sésame. Il s’agit d’une courte lettre de recommandation signée de Grogna. Le sprinteur belge n’a pas hésité à écrire cette missive à l’attention de Coquelle, qu’il côtoie régulièrement sur les pistes parisiennes.

6. Ce vélodrome tient son nom du célèbre Buffalo Bill, qui avait donné plusieurs exhibitions lors de l’Exposition Universelle de 1889 sur le site où allait être construit le vélodrome trois ans plus tard

Que va-t-il sortir de l’entrevue, si elle lui est accordée? Lucien n’en a aucune idée. Secrètement, il espère pouvoir participer à ses premières courses dans les jours à venir. Mais il n’y croit pas tout à fait. Qui voudrait accorder sa confiance à un garçon de 19 ans inconnu dans l’Hexagone? Dans le cas où il ne serait pas en mesure de courir immédiatement, il a déjà prévu de se rendre au siège de son ancien employeur. Ce serait bien le diable s’il ne trouvait pas un poste dans l’un des garages Peugeot de la région parisienne! Il est même disposé à se faire ouvrier dans l’immense usine de cycles de Valentigney le temps de faire son trou dans le milieu de la piste. Ses réflexions sont interrompues par le rire tonitruant d’un ouvrier. Le Buffalo, l’un des principaux vélodromes de Paris, est en reconstruction depuis de longues semaines et de nombreux travailleurs sont encore présents sur place.

Enfin, on vient dire à Lucien qu’il va être reçu et on le fait entrer dans un bureau où l’odeur de peinture fraîche explique l’absence de toute décoration sur les murs. Âgé de seulement sept ans de plus que Lucien, Coquelle a gardé un aspect juvénile que sa fine moustache ne parvient pas à masquer. Ancien coureur, le jeune homme a connu une ascension vertigineuse, multipliant les casquettes : journaliste à L’Auto-Vélo, écrivain, manager… Malgré son âge peu avancé, il a déjà une expérience certaine dans l’organisation des courses et sait précisément ce que le public demande. Un atout qui lui a permis de décrocher le poste envié de directeur du vélodrome Buffalo, qu’il partage avec le journaliste du quotidien Le Vélo, Victor Breyer. Figure du cyclisme français depuis vingt ans, c’est ce dernier qui a inventé l’expression des Géants de la Route en 1890.

Instantanément, Coquelle et Petit-Breton se plaisent. L’affabilité de Coquelle et sa curiosité envers lui charment le visiteur. De son côté, le directeur est agréablement surpris par la prestance du jeune homme. Pour placer l’entretien sous le signe de l’amitié, il se déclare enchanté de pouvoir enfin mettre un visage sur le nom de Petit-Breton, qu’il a eu l’occasion d’entendre dans les couloirs des vélodromes ces derniers mois. Lucien rougit. Puis, à la demande de son interlocuteur, il lui décrit ses premiers pas de cycliste à Buenos Aires. L’intérêt de Coquelle pour son histoire n’est pas feint, la trajectoire du Breton diffère sensiblement de celle des autres pistards. Lucien évoque ses succès en Amérique du Sud, tout en relativisant leur portée, sans fausse modestie. Pendant qu’il parle, Coquelle l’observe attentivement. Il croit déceler, dans le soin particulier qu’il apporte à son apparence, l’héritage d’une éducation bourgeoise. Mais son élégance va au-delà de la tenue vestimentaire. Sa façon de s’exprimer, son regard vif, sa curiosité et son aisance en public lui confèrent un charme naturel sous lequel tombe Coquelle, qui sent instantanément tout le potentiel qu’il y aurait à tirer de ce garçon.