Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: El Desvelo Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Miranda & Próspero

- Sprache: Spanisch

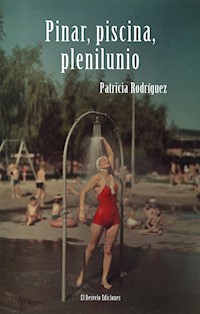

Tres relatos de larga extensión, con nexos en común entre ellos, sobre la soterrada violencia y toxicidad que bulle bajo la epidermis de los cotidiano, constituyen 'Pinar, piscina, plenilunio', de Patricia Rodríguez. Las tres partes del libro se estructuran en torno a mujeres y son una metáfora de la edad. En 'Pinar' tres niñas adolescentes se internan en el mundo adulto. 'Piscina' trata de una fiesta, la abulia, el hartazgo y el ansia de vida de su protagonista. 'Plenilunio' tiene tintes de decadencia en un mundo en donde la soledad y la incomunicación imperan. Las tres partes tienen de nexo común la mirada de una mujer. En la novela, la autora vallisoletana vuelve a hacer ejercicio de un estilo literario personal, cargado de evocaciones y una atmósfera no menos cargada en torno a personajes que surfean la insatisfacción llenando sus vidas de objetos y situaciones convencionales. Un ejercicio de estilo, contenido y sugerente que atrapa al lector hasta la última línea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pinar, piscina, plenilunio

Patricia Rodríguez

EL DESVELO EDICIONES

Primera edición, abril de 2021

Edición digital, febrero de 2023

© de la obra, Patricia Rodríguez, 2020

© de la imagen de cubierta, Hans Hildenbrand, National Geographic, 1936

© del diseño de la colección, Bleak House, 2021

© de la edición en papel, El Desvelo Ediciones, 2021

© de la edición digital, El Desvelo Ediciones, 2023

ISBN EPUB: 978-84-126553-7-7

IBIC: FA

Producción del ePub: booqlab

Colección Miranda & Próspero

El Desvelo Ediciones

Paseo de Canalejas, 13

39004 – Santander

Cantabria-España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Ya nada de esto me pertenece.

«Je ne dis pas les choses parce que je les pense,je dis les choses pour ne plus les penser.»

FOUCAULT

I. Pinar

Luego, supimos que era el aire, en vez de nuestros cuerpos.

Perdía grados de temperatura rápidamente, en cuanto empezaba a caer el sol, mientras el agua mantenía el calor que había acumulado durante el día aunque nunca llegáramos a comprender a dónde iba la temperatura que desprendía el aire, o si solo se degradaba en una cesión de vida inevitable, de un momento concreto, a la nada.

Lo aprendimos mucho después, pero entonces, creíamos que eran nuestros músculos usados, las clavículas y los hombros rojos, la ausencia absoluta de dolor físico o cansancio.

Y nuestros corazones, capaces de generar el calor suficiente para defender lo que estaba vivo por encima del frío y de la oscuridad. Latían para separarnos de todo lo inanimado. Una masa de agua clorada no representaba ningún obstáculo. Ni un río, un embalse o un océano, hubieran podido enfriar nuestro poder interior.

Hablábamos de ello como si fuera algo inexplicable. El agua de la piscina estaba más caliente por la noche que durante el día. Nos lo contábamos los unos a los otros y tocábamos el agua con la mano para comprobarlo. Éramos los únicos depositarios de aquella singularidad, como si las cosas del mundo hablaran solamente para nosotros.

Bañarse por la noche estaba prohibido. Entonces, nos quitábamos la ropa con un significado diferente al que tenía el mismo gesto durante el día. Después de cenar, nadie llevaba bañador debajo de los vaqueros y de la camiseta. Nos avergonzábamos un poco de nuestra ropa interior. Era fea, demasiado grande e infantil, comprada por nuestras madres para protegernos de eso mismo que salíamos a buscar cuando había oscurecido. Lo que adivinábamos en el fondo de la piscina, en el agua que se había vuelto casi negra.

Bañarse por la noche debía estar prohibido, lo sabíamos aunque nadie nos lo hubiera dicho expresamente. Aquella diversión sana, familiar, tan propia del verano, cambiaba de significado cuando oscurecía. Se cargaba del peligro que tenían las diversiones de los adultos.

La cara aún ardiendo del sol del día. Las piernas y los brazos batiendo contra la densidad del agua. Bajábamos buceando a tocar el fondo áspero de cemento pintado y así medíamos cuánto cubría una parte de la piscina que ya habíamos medido cientos de veces. También sabíamos que el agua nocturna era una especie de elemento primordial. No conocíamos ningún otro estado extractivo tan fuerte. Solo el sueño y era imposible tocar un sueño repetidas veces, con tanta claridad. Ningún otro lugar nos transmitía una sensación tan clara de pasar a otro estado. El agua nos envolvía en algo extraño, que debía haber precedido a todo lo demás, como si lo que seguía existiendo fuera de ella se hubiera solidificado después.

En realidad, nunca nos habíamos asomado a la noche, ni siquiera con nuestras imaginaciones curiosas y retorcidas. El mundo de lo inerte era invisible para nuestros ojos. La oscuridad, un velo en el que podíamos escondernos y reír. La verdadera noche, las aguas quietas, las más profundas, eran noticias lejanas.

Uno de los mayores se hacía el ahogado.

El universo se dividía en el grupo de los mayores y el grupo de los pequeños. A veces, el universo se unificaba en un solo grupo temporal; como cuando nos saltábamos la valla de alguna finca para bañarnos en una piscina que no era la nuestra y todos nos sentíamos reconciliados. Los mayores bromeaban para asustar a los pequeños y para impresionar a las chicas. Los pequeños odiaban a los mayores tanto como les admiraban. Las chicas no se dividían entre sí por edades. A veces reían las bromas de los mayores, otras veces les ignoraban.

Aquella noche, uno de ellos flotaba boca abajo, en el centro de la piscina. Sus extremidades, perpetuando el movimiento del agua sin resistencia, como si fueran parte de ella.

Las miradas vigilantes de nuestros padres no alcanzaban dentro de la oscuridad.

Ellos estaban recogidos en sus casas, frente al fuego constante de sus televisores. Íbamos a hacernos propietarios de todos sus dominios. Las casetas llenas de herramientas, los coches aparcados bajo techumbres de caña, los caminos de tierra y los caminos de asfalto, el borboteo de las depuradoras, el mueble-bar bien aprovisionado, sus ropas de adultos, sus billeteras. Íbamos a cobrarnos sus herencias sin pedirles permiso y sin que lo notaran hasta el verano siguiente, hasta la vida siguiente. Podíamos arrebatarles lo que quisiéramos, aunque en realidad, no fuera necesario, porque todos, con algunas excepciones, eran padres lenientes, demasiado generosos. Nos hacían sentir que todo lo que poseían acabaría siendo nuestro pronto y con demasiada facilidad.

Pero nosotros necesitábamos satisfacer nuestros instintos usurpadores y buscábamos formas de robarles algo, modos de desafiar sus imperios somnolientos, de traicionar tanta complacencia estival. En eso consistía, básicamente, el verano.

Si seguía conteniendo la respiración durante más tiempo, iba a conseguir asustarnos. Él quería oírnos gritar su nombre con fuerza, que uno de nosotros se tirara al agua asustado, para sacarle.

Un prisma hueco recubierto de pintura plástica, purificado con cloro y algicida. La conquista de las aspiraciones de bienestar de los adultos que nos organizaban la vida. A nosotros, no nos interesaban los detalles con los que ellos declaraban sus gustos prestados. Algo bonito que habían visto en otra urbanización, en la casa de un vecino. Cánones provincianos que se apareaban y se reproducían de una propiedad a otra. Adornos que generaban híbridos cada vez más abominables. La lógica con la que habían dispuesto sus parterres ajardinados en rededor del agua, la inexactitud de los fragmentos de piedra del pavimento, arcos de ladrillo visto, cenadores flanqueados por rosales trepadores. A nosotros solo nos interesaba el contenido de sus piscinas, aquel medio fluctuante que modificaba nuestras aptitudes físicas y dotaba a nuestros cuerpos de capacidades mágicas.

El agua nos envolvía con una presión sutil y exacta. El empuje suficiente para activar la noción de que entrábamos en contacto con algo desconocido.

El agua establecía una frontera homogénea con toda la superficie sensible de nuestra anatomía coral, porque percibíamos la corporeidad de modo colectivo, como un organismo común. Sentíamos calor al mismo tiempo, bebíamos de la misma botella, compartíamos picaduras de mosquito, sarpullidos de ortiga, las capas espesas de leche bronceadora aplicadas por una madre, los piojos y los codos pelados al caernos de la bici. Sentíamos todo juntos, en una especie de hollejo común. La misma capa externa del cuerpo en la que vivía nuestra certeza de ser invencibles, de no estar sujetos a las penurias de los adultos o a las limitaciones físicas de los niños más pequeños.

Alguien preguntaba cuánto tiempo llevaba allí. El chico seguía sin moverse. Nadie contestaba pero la pregunta centró toda nuestra atención sobre él.

El agua de la piscina representaba uno de los pocos riesgos reales a nuestro alcance, junto a una carretera nacional muy transitada, algunas carabinas de aire comprimido, un Doberman Pinscher que a veces escapaba de su parcela y un río demasiado caudaloso en el que nunca nos habíamos bañado.

A parte de todo aquello, estaban los otros.

No eran nada más.

Nuestros padres decían: «Ve a jugar con tus amigos» pero nunca nos llamábamos así entre nosotros. Las amistades veraniegas eran tenues, cambiaban de un año para otro y aunque los veranos se sentían largos, no había tiempo para desarrollar demasiado apego hacia alguien en particular. Las muestras de cariño devenían en peleas con facilidad.

Quizás nos hacía falta una gran autoridad opresora, como en el colegio, para hacer que nos sintiéramos unidos. Había pocos niños que pasaran todo el verano allí. Los grupos se hacían y se deshacían cada quincena, algunos se marchaban, llegaba alguien nuevo.

Tener piscina en casa reforzaba cualquier filamento de afinidad por fino que fuera aunque el anfitrión nunca podía ser tan gamberro como sus invitados. Debía vigilar que nada se rompiera, que se mantuviera el orden de las mismas cosas que, otro día, él mismo desordenaría en la casa de uno de sus amigos.

Era su piscina, estábamos en casa de sus padres, así que era su responsabilidad.

Fue el primero en gritarle al chico que seguía haciéndose el ahogado. Primero, le llamó por su nombre. Luego le dio un balonazo con una pelota de goma con dibujos de monstruos que debía ser de su hermano pequeño.

Una noche, cuando los dueños no estaban, nos saltamos la valla de la única piscina de la urbanización que tenía luces bajo el agua. Los focos se encendían automáticamente cada noche, a la misma hora, aunque no hubiera nadie en casa.

Los cercos de luz lechosa creaban un halo espeso en el agua. Al atravesarla, la luz no hacía el agua más nítida. En vez de esclarecer el fondo de la piscina, tenía el efecto contrario. Nos apartaba aún más de la idea de estar en un medio conocido. Nadar allí era como emborracharse.

Pero aquello solo volvimos a hacerlo una vez más y, en general, no había ningún valiente entre nosotros.

El chico seguía sin moverse. Todos esperábamos en silencio a que alguien hiciera algo. Teníamos miedo pero teníamos más vergüenza de caer en su broma estúpida y hacer el ridículo ante todos los demás.

Por fin, el anfitrión se acercó a nado. Comenzó a sacudirlo pero él no reaccionaba. No era una broma, había perdido el conocimiento. Lo vimos todos. Los que estábamos fuera, nos tiramos al agua. Los que ya estaban en la piscina, acudieron a ayudarle. Dábamos voces, apabullados, y aunque no nos poníamos de acuerdo con nuestras palabras, nuestros brazos actuaban como las extremidades de un mismo ser.

Conseguimos llevarle hasta el borde. Le arañamos la espalda contra las piedras al sacarle del agua. Al final, logramos colocarlo sobre el césped.

El anfitrión empezó a imitar unas maniobras de reanimación que había visto en un programa televisivo. Algunos se burlaban de él, otros decían palabrotas con significados de los que aún no estaban seguros. Una de las chicas le giró la cabeza hacia un lado para que pudiera salirle el agua por la boca o eso dijo.

Tendido en el suelo, boca arriba, su cuerpo había perdido las cualidades del agua. Sobre la hierba, era como si sus brazos y sus piernas se hubieran convertido en otro material. Eso le pasaba por fingir la oscuridad.

Cuando uno de los mayores ya empezaba a decir que teníamos que avisar a los vecinos y llamar a una ambulancia, el chico escupió agua por la boca. La primera bocanada de aire con la que se llenó los pulmones terminó en una tos fuerte que sonaba a dolor.

Le ayudamos a levantarse. Unos decían que se le había cortado la digestión, otros le preguntaban si se había dado un golpe contra el fondo al tirarse al agua. Él no hablaba. Se puso de pie y empezó a buscar algo por el suelo.

Recogió su ropa del césped, se puso las playeras sin desatar los cordones. No acabó de vestirse. Dijo algo con una voz que no parecía la suya y volvió a saltar la valla sin demasiada dificultad. Llevaba la ropa que no se había puesto colgada del hombro.

Fue el único que no se llevó la primera imagen.

La primera diapositiva de la noche.

No se había visto así mismo tendido sobre el césped, ni había escuchado su primera bocanada de aire. Todos los demás habíamos visto y habíamos oído. No pensó en que acababa de respirar por primera vez, por segunda vez en su vida.

Ningún adulto se enteró de lo que había pasado. No hizo falta que nos pusiéramos de acuerdo. Nadie iba a hablar. El primer fotograma de la verdadera noche duró solo unos momentos. No teníamos razones para preocuparnos. Volvimos a hacer lo que estábamos haciendo. Al final, casi todos volvimos a meternos en el agua hasta la hora a la que sabíamos que nuestros padres se iban a la cama.

Los primeros días de agosto, los tallos de las dalias ya necesitaban tutores.

Su propia belleza las extenuaba.

La altura que habían alcanzado hacía que los tallos cedieran al peso de las cabezas y sus flores acababan tocando el suelo boca abajo, como si hubiesen sido derrotadas.

Las dalias crecían ajenas a la intención de quienes las habían plantado, como si estuvieran completamente desinteresadas en su propio lucimiento, igual que las niñas de siete a once años.

Nuestras madres ensartaban unos palitos de caña huecos en la tierra para enderezarlas. A veces, ni siquiera utilizaban un trozo de cuerda para atarlas a los tallos, clavaban las cañas rígidas en la raíz, muy cerca de donde salía la planta, calculando el ángulo necesario para hacer palanca y sostener la flor hacia arriba. Así las ponían derechas. Entonces, se alegraban de que ya las podían admirar y hablaban de lo bonitas que eran.

Éramos similares en forma a muchas otras eclosiones naturales del reino vegetal. Las ansias aéreas de las madreselvas con sus tentáculos extendidos en horizontal, dirigidas hacia nada en particular. Nuestros padres se quejaban del trabajo que daban, había que podarlas a menudo. O el desorden lacerante de las zarzas que crecían a la orilla del canal con trazados erráticos. Madejas de hojas y ramas desordenadas que aprovechaban las estructuras de los árboles o de otros arbustos para conseguir altura. Las moras más dulces eran siempre las que crecían cerca del suelo, prohibidas por si algún animal las había marcado con su orina, o las que colgaban sobre el agua, relucientes, al fondo de la maleza, a una distancia que no podíamos alcanzar sin mover las ramas y pincharnos con sus espinas.

No nos interesaban demasiado sus frutos. Las cuestiones de productividad nos daban de lado. Dependían de repeticiones milagrosas y de ciclos demasiado extensos en el tiempo. Los propósitos de la naturaleza no nos importaban. Asistíamos a algunos de sus momentos parciales y los aprovechábamos sin demasiada fascinación. Para nosotras, las moras, las ciruelas, las cerezas y las manzanas colgaban de cientos de ramas de cientos de árboles en todas las estaciones del año, porque nosotras éramos todos los momentos del verano. Comíamos fruta sin ninguna gratitud.

Al mismo tiempo, siempre estábamos ocupadas. Parábamos las bicicletas en cualquier punto del camino en el que veíamos algo que fuera incrementalmente diferente. Un corro de malvas, un montón de piedras que se pudieran colocar en fila para configurar la planta de una casa imaginaria, los asientos abandonados de un coche. Bastaban para acaparar nuestra atención durante un rato.

Nos gustaba cortar las amapolas que aún no habían florecido y abrirlas por la marca que dividía el capullo a la mitad. Extraer su contenido. Los pétalos muy suaves y arrugados, parecían de un material artificial. Jugábamos a adivinar de qué color serían antes de abrirlos. A veces, eran de un rosa acuoso, de témpera diluida, otras flores habían llegado a concentrar el pigmento suficiente para lograr un rojo anaranjado, aún sin solidificar. No sabíamos que aquellos eran colores sagrados en ciertas culturas del continente asiático. Toda esa información llegaría años más tarde, cuando tendríamos que interesarnos por técnicas de meditación y volver a aprender a respirar. Cuando tendríamos que buscar todo tipo de información para intentar sobrevivir en el mundo y aprender a interpretar cosas que entonces ya éramos capaces de comprender intuitivamente.

Hacerse mayor resultaría ser eso, la pérdida progresiva de capacidades para existir adecuadamente. Entonces, solo teníamos que convivir con los elementos que nos rodeaban: pinos, encinas, pájaros, pequeños invertebrados, rocas, mascotas que nacían y morían. Todo lo que era capaz de proliferar con un grado de comprensión limitado, sin ser explicado o entendido. Ajeno a quienes pudieran interrogarlo.

No veíamos el fuego, porque estábamos dentro de él. Un fulgor mudo, mucho más brillante que la vida de los adultos y que ardía continuamente, incontestado.

Los días festivos apenas se diferenciaban de los días laborables.

Algunos domingos, íbamos a levantar patatas a unas tierras sin letreros ni cercado que estaban un poco más allá de la depuradora de aguas.

Íbamos antes de la hora de misa del pueblo más cercano, así había pocas posibilidades de encontrarnos con los propietarios o con los agricultores, si no eran la misma cosa. Mi padre decía que apenas quedaban labradores ateos porque su ocupación entrañaba una mirada constante a los cielos. De tanto esperar lluvias o pedir que no granizara sobre sus brotes indefensos, se habían acostumbrado a ejercitar la fe con una asiduidad refleja, prácticamente muscular.

Íbamos en bici hasta sus tierras mientras sus mujeres les obligaban a afeitarse, a ponerse un traje y rociarse con colonia. En muy poco tiempo llenábamos unas cuantas bolsas de supermercado con los premios adelantados de sus cosechas. Unos recogían y otros vigilaban. Luego, repartíamos las patatas en varias bolsas de supermercado y volvíamos a casa con ellas colgando en los extremos del manillar.

A nuestros padres, les hacía gracia.

No lo percibían como un hurto o como una gamberrada, sino como una muestra loable de que nos estaban educando para saber aprovechar todos los recursos a nuestro alcance. Una señal alentadora de que estábamos creciendo valientes y espabilados.

Por lo demás, los diferentes días de la semana carecían de demasiado significado. Hacíamos poco caso a la programación televisiva aunque su hilo constante siguiera acondicionando el interior de todas las viviendas. A altas temperaturas, con las persianas bajadas, la familiaridad histriónica del televisor quedaba reducida a un plano liminal, determinado, a una frecuencia parcial y apartada. Los sonidos que salían de él se hacían más lejanos, como impropios o desacompasados de la realidad. Una desincronización con lo cotidiano que los disipaba y los volvía más inocuos de lo que eran durante los meses de invierno. Lo mismo pasaba con las imágenes de la pantalla, apenas concentraban luz suficiente para formar una versión macilenta de la realidad. Brillos tenues en comparación a la luz del sol y a todos los objetos tangibles que había en el exterior.

Dejábamos de orientarnos por los diferentes días de la semana mediante el concurso de los viernes por la noche o la serie de polis importada de Estados Unidos que echaban los martes después de cenar. Si hubiésemos vivido en un verano perpetuo, la televisión hubiera perdido su dominio sobre nuestros imaginarios.

Otros fines de semana, padecíamos las visitas de nuestros familiares.

Su llegada nos impacientaba. Solían quedarse todo el día, desde media mañana hasta que entraba la noche y su presencia en casa significaba que nuestro horario de encarcelamiento domiciliario se extendía más allá de lo que habíamos negociado.

Uno de nuestros grandes triunfos estivales consistía en que nuestra presencia en casa se reducía a los momentos en los que la familia se reunía para comer o para dormir. El resto del tiempo no teníamos que estar cerca de nuestros padres. Pero cuando un pariente venía a interesarse por nosotros, a maravillarse por el ritmo incontrolado de nuestro crecimiento y a insistir en lo listos y simpáticos que les parecíamos, resultaba imposible convencer a nuestros padres de que nos dejaran salir a jugar. Por mucho que nos zafáramos de cualquier muestra de afecto, huyéramos de sus preguntas condescendientes y los perdiéramos de vista escapando a otra parte de la casa. Su presencia significaba que no podíamos andar por ahí aunque no lograran hablar con nosotros más de unos segundos y apenas nos dejásemos ver.

Sólo había un tipo de visita familiar que nos gustaba. Los primos mayores, o cualquier otro niño que nos sacara unos años de edad. Entonces los adultos reconocían las señales que les alertaban de que, estando juntos, íbamos a resultar insoportables y nos dejaban marcharnos por ahí. Si no teníamos una bici de sobra en casa, enseguida localizábamos una entre nuestros vecinos. Contar con alguien más mayor en el grupo multiplicaba nuestras posibilidades de actuación y nos daba un nuevo tipo de independencia. Con la ventaja de que solo se unía a nosotros de modo esporádico, y podía ayudarnos a probar algo nuevo sin que tuviera tiempo para hacerse el jefe o para imponer sus propias ideas:

«Para eso hemos venido al río. Vas a meter la cabeza en el agua y vamos a cronometrar cuánto tiempo eres capaz de aguantar la respiración.

»Como aquí la temperatura del agua es más fría, aguantarás más tiempo que en la piscina, ya verás. Cuando tu cara entre en contacto con el agua helada tu organismo ralentiza el ritmo de tu corazón y todos los vasos capilares de tus brazos y tus piernas se contraen para reservar la sangre y el oxígeno para tu cerebro. Se llama reflejo de inmersión y es un mecanismo que tenemos los mamíferos para mejorar nuestra capacidad de supervivencia bajo el agua. En los delfines y las focas es un cambio fisiológico muy marcado, en los humanos no tanto, pero aún lo conservamos.»

La chica mayor sostenía un reloj de plástico en la mano derecha. Se lo había quitado de la muñeca para cronometrar el tiempo del experimento. Era como un juguete de colores y hubiera sido una herramienta macabra para medir el tiempo que un niño tardaba en ahogarse. Ya lo había utilizado en la piscina de su prima una hora antes para cronometrar el tiempo que aguantábamos bajo el agua allí.

Fue la primera vez que nos bañamos en el río y no volvimos a hacerlo porque el agua estaba congelada y, en el fondo, aquella demostración de clase de biología nos hizo pasar un poco de miedo.

«Si os hubierais quedado un poco más dentro del agua veríais que se os encallan las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Por qué no le sucede eso a ninguna otra parte de vuestro cuerpo? Es otro resorte arcaico de supervivencia, nuestros pies y nuestras manos cambian de textura para adherirse mejor a las rocas que rodean un lago, por ejemplo. Para poder trepar fuera del agua como los anfibios.»

Las chicas se volvían más salvajes a medida que avanzaba el verano y con las lunas naranjas de agosto, crecía la sensación de que estábamos a punto de hacer algo malo de verdad. Se nos notaba en la risa y en los gritos absurdos con los que solíamos señalar que algo nos parecía divertido.

Aquella algarabía permanente que nos aturdía cuando estábamos juntas, enervaba a nuestros padres y señalaba algo inevitable que estaba a punto de eclosionar en medio de su placidez estival. A veces, también se hacía visible en las expresiones de temor de las más pequeñas aunque les hubiéramos enseñado a tapar sus miedos infantiles con bromas y gamberradas.

Nos enseñábamos las quemaduras del tubo de escape unas a otras, como insignias acumuladas sobre las quemaduras de veranos anteriores. Cuanto más fea era la cicatriz, más orgullosas nos sentíamos de ella y más admiración despertaba entre las demás. A veces, conspirábamos contra nuestras madres acercándonos un par de tijeras a la melena y hablando de cómo íbamos a decolorarnos el pelo con un bote de agua oxigenada.

Nuestras madres hablaban de nuestro pelo con otras personas, en nuestra ausencia o delante de nosotras. Era objeto de incontables conversaciones y la largura alcanzada era un símbolo insondable, más complejo y arcano que la belleza, una especie de virtud sustancial que parecía representar una de las medidas de nuestro estado en el mundo. Se negaban a cortarnos el pelo que arrastrábamos, enganchábamos, mojábamos, atábamos, cepillábamos, secábamos y soltábamos cien veces en un día. A veces nos parecía que hablaban de algo ajeno a nosotras y que una suma enredada de percepciones y juicios brotaba de nuestras cabezas sin que hubiéramos hecho nada para merecerlo.

Cuando llovía y las tardes se alargaban, para no estar aburridas, nos hacíamos dibujos en los brazos. Primero quemábamos la punta de un alfiler con el mechero para desinfectarla y luego repasábamos el mismo corazón diminuto sobre el antebrazo o nuestra inicial en mayúscula, muchas veces, hasta que la piel se enrojecía con la fricción del metal afilado. El dibujo era mucho más visible semanas más tarde cuando, en vez de rojo, se volvía blanco y habíamos expuesto la pequeña cicatriz al sol.

Si alguna chica conseguía vaciar el contenido de una botella de licor en casa de sus padres, lo traía en una cantimplora forrada de felpa o en un termo de plástico decorado con personajes de Disney. Le pedíamos a nuestros padres que nos trajeran golosinas de hielo del supermercado y las derretíamos en un vaso para mezclarlas con el alcohol. Así, resultaba mucho más bebible, incluso agradable. La mayoría de las veces, teníamos que recurrir a las botellas relegadas a las postrimerías del mobiliario: brandis baratos, vinos para cocinar, pastis o cognacs de sabores monstruosos que llevaban años sin ser utilizados.

Algunas tardes, andábamos por la orilla del canal hasta los alrededores del pueblo más cercano. Había varios kilómetros de distancia y la senda se ensanchaba o se estrechaba, subía o bajaba, en función a los accidentes del terreno. Era el trazado de una canalización de agua construida en otro siglo, no había sido diseñada para el uso humano.

A un lado, la mole del río caudaloso avanzaba con un movimiento de mastodonte. Su superficie reflejaba la espesura que alimentaba con sus aguas. Un verde intenso al que los pinos contagiaban su halo azulado. Un color sólido y uniforme que tenía una apariencia demasiado densa para ser agua. Los árboles que más se acercaban al río malcrecían en las márgenes inclinadas y algunos acaban tendidos sobre él cuando el viento soplaba fuerte durante las tormentas.

En toda la longitud del camino, la orilla quedaba oculta, a excepción de algunos tramos en los que se distinguía un borde exiguo de tierra. Un lugar inaccesible al fondo de la pendiente vertical. También había partes en las que las zarzas tejían un suelo falso y ocultaban la verdadera inclinación de la orilla. Envolvían el camino con una manta tupida que se llenaba de moras silvestres a principios de septiembre y que en realidad estaba hueca. Era fácil pisar en falso y hacerse daño.

Al otro lado del camino, en paralelo al trazado del río, el canal de riego trazaba una especie de brazo humano que hacía más comprensible el movimiento del agua. Un río artificial mucho más estrecho y perfectamente demarcado, con una corriente que avanzaba a una velocidad visible.

Siempre hablábamos de bañarnos en él pero en cuanto nos descalzábamos y nos mojábamos los pies, las pulgas de agua y otros insectos a los que no estábamos acostumbrados se interesaban por nosotros. Tampoco distinguíamos el fondo del cauce revuelto, así que cambiábamos de conversación y nos secábamos los pies en las piedras de la orilla.

Si alguna vez veíamos reteles para pescar cangrejos flotando en la superficie, nos encargábamos de sacarlos del agua para quitarles el cebo. Los pescadores furtivos los ponían de noche para recogerlos a la mañana siguiente o los preparaban a primera hora de la mañana para ir a buscarlos al final de la tarde.

Nos daba asco tocar los pedazos de pollo crudo que usaban para atraer a los cangrejos pero no nos costaba mucho desenredarlos. Devolvíamos los trozos de carne mojada al agua con muecas de repugnancia. Teníamos un amplio repertorio de gestos tontos y exagerados para cualquier emoción, pero las expresiones de asco eran nuestras preferidas. Nada de esto lo hacíamos para salvar la vida a los cangrejos de río o porque nos hubieran inculcado valores morales contra la pesca furtiva. Sólo queríamos que unos desconocidos se enfadaran. Queríamos que se pusieran furiosos al sacar los reteles vacíos del agua aunque no pudiéramos verlo.

En uno de los tramos más estrechos, el río se desviaba del canal. Desaparecía de la vista durante unos minutos del recorrido. Esta parte del camino era la más cerrada. El hueco entre los arbustos se estrechaba hasta que las ramas nos arañaban las manos y rebotaban contra los radios de las bicicletas. Era como una nube de ramas y maleza por la que había que bucear despacio por si alguien venía pedaleando en el sentido contrario. Luego, el río aparecía de nuevo y el camino se ensanchaba lo suficiente como para volver a pedalear en grupo.

La corriente de agua marcaba nuestro sentido de lugar y de dirección, orientaba nuestro movimiento. Sabíamos que comunicaba un pueblo con otro y más adelante, con muchos otros lugares en los que no habíamos estado y a los que no teníamos intención de llegar. Nuestro único motivo era el recorrido. Hacer el tramo que ya conocíamos pero que, cada vez, era diferente.