7,49 €

Mehr erfahren.

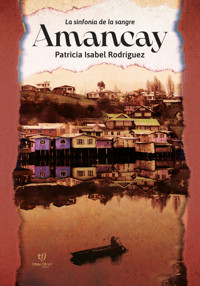

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Es en el corazón del Pantanal donde Sofía se reencuentra con su amado y da a luz a una dulce criatura, Amancay. Tras una dramática circunstancia, la vida de la niña se enlaza con la de Vicente, amigo incondicional de sus padres, quien se encarga de su crianza en Chiloé. El archipiélago del sur chileno resguarda sus años de infancia y adolescencia, junto a sus amigos Allegra y Tadeo. En ese lugar cargado de embrujos y supersticiones, comienza a descubrir su propia magia heredada de su madre que la conecta con otra dimensión. Llena de recuerdos, secretos y misterios, la joven emprende la búsqueda de su verdadera identidad, que se ve opacada por el entramado de una red de narcotráfico que la sitúa en una brutal encrucijada. Horror, dudas, miedos, se conjugan con lazos de sangre y la determinación de sobrevivir. Y una vez más, los límites del tiempo, la vida y la muerte se hacen borrosos frente a las infinitas formas de amar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Rodríguez, Patricia Isabel

Amancay : la sinfonía de la sangre / Patricia Isabel Rodríguez. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

210 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-779-3

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Románticas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2024. Rodríguez, Patricia Isabel

© 2024. Tinta Libre Ediciones

Un inmenso agradecimiento a José y a nuestros hijos: Matías, Evangelina, Guillermina y Malena, por tanto amor.

A Viviana, Ana y Laura.

Que la capacidad de emocionarse nunca muera y que quienes se animan a arder de sensibilidad mantengan encendida por siempre la verdadera historia. Vos sabés bien cómo, Ulises.

Dedicado a mis mamás.

Capítulo 1

La aldea

Cada mañana el sol se colaba entre las chozas anunciando el saludo a la tierra. El agua cristalina del arroyo mostraba en su reflejo las incontables flores que formaban ese mundo multicolor que encarnaba la memoria.

Amancay, la niña blanca, era la encargada de traerlas y depositarlas por doquier. Con su hablar acelerado, la mirada profunda y las risas contagiosas, impregnaba el aire de alegría y paz. Nada acallaba, sin embargo, su dolor. Esa lanza en la garganta al esperar las caricias de su madre, que ya no iban a llegar. Amarillos, naranjas, blancos y rojos pétalos adornaban su recuerdo. Nadie se atrevía a tocar ni una sola flor y allí, donde ella las dejaba, permanecían hasta el fin.

Con el grupo de chiquillos pasaba sus días correteando y nadando hasta que, al atardecer, volvía a ensimismarse. Junto al manto de lamentos y gemidos de aquellos nativos, se nublaba su mirar y fijaba sus ojos oscuros en miles de estrellas que comenzaban a brillar sin detenerse, hasta iluminar el cielo más negro y penetrante. Las dejaba filtrarse por sus pupilas. Enmudecía tiesa y seria.

Llevaba la emoción bajo la piel; toda la sensibilidad, coraje y sangre ardiente de su madre, Sofía. Esa mujer que, guiada por el amor, había decidido refugiarse en el Pantanal, donde se escondía Lorenzo, el hombre al que amaba y quien había debido simular su propia muerte para poder huir de la cárcel donde cumplía una condena injusta.

Un día de enero, la lluvia se anunció con truenos que resonaban por todo el humedal. Los silbidos de los adultos se habían adelantado para reclutar a los niños y resguardarlos. Pero esta vez Amancay no respondió a los pitidos. Todos nadaron para cruzar el río y volver a las chozas, menos ella.

Inmóvil, quedó parada, con firmeza única, mirando desde enfrente. El río parecía hacerse más profundo, y la lluvia intensa empapaba su cuerpo. El llamado a regresar era desesperado. Ella no quería oírlo. Un gesto decidido en su rostro acompañaba a su respiración, que se volvía cada vez más honda, y a su indómita determinación.

Un relámpago iluminó, entonces, el lugar enrojeciéndolo. Así pudo verse la sombra de aquella presencia que la paralizaba. Sin pensar ni dudar, Amancay giró de golpe y extendió los brazos como quien se entrega al alivio mayor. Vicente la envolvió con los suyos y, pegada al pecho, la cruzó hasta ponerla a salvo. Bajo un techo de paja transcurrió la noche, y la niña lloró y lloró hasta el amanecer. El calor del chileno se convirtió, en ese preciso instante, en su hogar.

Capítulo 2

La búsqueda

Su vida era rutina y silencio. Esteban no hacía otra cosa que buscar a su mujer. Los carteles con su rostro se exhibían por cada rincón de Francia, de Brasil, de Argentina. Podían verse en Estambul y hasta en la India.

Él mismo había viajado para buscarla en San Pablo, en Corumbá y en el misterioso Pantanal. No había encontrado jamás ni el más pequeño rastro de ella. Había regresado a Argentina, recorrido Río Negro desde el valle hasta la cordillera, y seguido bien al sur hasta la Caleta, donde el viento parecía traer su aroma.

En la playa del amor, el mar danzaba y ese vaivén era lo único que le daba algo de paz. Como si Sofía estuviese allí presente. Le parecía sentirla. Algo vibraba distinto en ese lugar. Algo pretendíatransmitirle.

De a poco el dolor lo había ido consumiendo. Su piel se había ido secando y llenando de arrugas, la soledad apretaba sus dientes de noche y la culpa lo acorralaba con pensamientos intrusivos.

No iba a rendirse, la buscaría hasta su último suspiro. Pero la esperanza se esfumaba con el tiempo, que transcurría lapidante.

—La extraño —dijo en su conversación telefónica con Vicente—, la extraño muchísimo.

—Lo sé. Yo tampoco me permito olvidarla.

—Tiene que estar cerca. Puedo sentirla. Estas piedras, la arena, el mar parecen querer hablar.

—Tenés que descansar, Esteban. En algún momento tendremos alguna señal. Ella es muy fuerte.

—Estaba rota. Ella no medía la intensidad con que quería a las personas, ni siquiera se preocupaba por la cantidad de aire que necesitaba para respirar. Solo iba atrás de sus ideas, arrasando con lo que se interponía en el camino. Pero la siento viva, algo de ella hay en este lugar. Deberías venir y sentirlo vos también.

—Voy a hacerlo. Creo que lo necesito.

***

Entonces, sin dejar pasar más que algunos días, Vicente viajó a Santa Cruz. Allí se reunieron y recordaron el pasado. Un mismo pasado con dos perspectivas diferentes, un mismo amor que resonaba en distintos ecos, y un único deseo: su regreso.

—¿Y si está ahí, en el Pantanal? —insistía el diplomático—. Ella nunca olvidó aquel lugar. Desde ese viaje cambió su vida. Sus ojos me lo decían. Su rostro se iluminaba al hablar del río, de las lagunas, de ustedes. Tan minuciosa era para describirlo, tan finos eran sus detalles que yo mismo puedo cerrar los ojos e imaginar ese cielo repleto de estrellas.

—Ese sitio nos cambió la vida a todos, Esteban. No solo estábamos en el paraíso, éramos parte de él. Éramos el Pantanal. ¡Lo somos todavía! Se encarnó en nosotros sin que nos diéramos cuenta. Nos convirtió en lucha, en justicia, en resistencia. Y vos sabés muy bien cómo era tu esposa…

A esas palabras les siguió un silencio crudo. Vicente había mencionado, por primera vez, a Sofía como si ya no estuviese habitando el mundo. Los dos deseaban encontrarla y los dos temían lo peor.

Ninguno pudo continuar la conversación ese día. Se limitaron a observar, inmóviles, al hábil nadador que desafiaba las olas cada atardecer y regresaba tranquilo, con expresión seria y mirada penetrante, hacia el mar, y con gesto intimidante hacia ellos. Había empezado a intrigarles. Parecía que la presencia de ambos le molestaba.

Descansaron, por la noche, en un hotel humilde y, en la mañana, retomaron el diálogo.

—Voy a volver. Por enésima vez. Voy a entrar al Pantanal y voy a traerte a Sofía —exclamó Vicente—. No me importa si es lo último que haga en la vida.

—Te voy a estar esperando —contestó Esteban con la mandíbula cerrada y la respiración cortada.

Desayunaron con aroma a alivio, ese que dejan las decisiones ya tomadas y los haces de luz que atraviesan la oscuridad mostrando una salida.

Capítulo 3

El nacimiento

En pocos días sintió a la aldea su casa. Y a los nativos, su gente.

Sofía recogía distintas plantas medicinales con las que preparaba varios brebajes y revivía cada consejo de su amigo Juan. Lo extrañaba de manera tan profunda como la marca que habían dejado sus lágrimas en el salitral. Aquel médico de favela estaba presente en cada palabra que mitigaba algún dolor, en el té de hierbas elegidas para los ancianos y en algún otro tratamiento improvisado. Ella se hacía cargo de cuidar la salud de todos con los elementos que tenía. Y, controlando algunos vientres, había visto crecer muy rápidamente el suyo.

Lorenzo había cambiado su aspecto. La calvicie acrecentada le sumaba injustamente más años que los que en realidad tenía. En su rostro llevaba marcas de noches enteras de preocupación, buscando una forma de escapar de esa maraña corrupta. Un precio demasiado caro había tenido que pagar por ello. Le debía su libertad y la propia vida al policía que lo había ayudado a huir fingiendo su muerte, dejando en su lugar el cadáver de un indigente que nadie reclamaría y realizando los arreglos para entregarlo a cajón cerrado. Sin embargo, a la hora de reconocer el cuerpo, había debido presentarse Elena que, misteriosamente, tras el evidente asombro de descubrir que el fallecido no era su esposo, había asentido con la cabeza y firmado los papeles correspondientes sin emitir opinión y jamás mencionar el tema. En la ceremonia del entierro, lo había llorado frente a todos y nunca había dicho la verdad a nadie.

El encuentro entre ambos en ese humedal había sido intenso y lo habían vivido como un milagro, pero bien sabían que no lo era. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto se había entrelazado perfectamente con el siguiente hasta tomar la fuerza necesaria para decidir entre las distintas opciones que la vida les iba presentando. Esa brasa que habían guardado muy adentro durante tantos años estaba destinada a arder y brillar sin chance de pasar desapercibida ni ser apagada.

La felicidad los abrazaba y, a veces, la culpa los visitaba.

—Tenemos que hacérselos saber, Esteban me estará buscando… —dijo Sofía una vez más.

—Si me encuentran, no tengo salida. Me van a encerrar todo el tiempo que me quede de vida.

—Nos van a ayudar, nos podemos esconder allá.

—Quizás sea prudente que regreses sola, Sofía. Por vos, por el bebé…

—No, no voy a alejarme nunca más de vos. El bebé va a estar bien, juntos nos vamos a ocupar de él. Pero hay que avisar. Esteban tiene que saber, merece seguir con su vida y dejar de pensar que algo me pasó.

—Y a Vicente... —contestó él.

La tribu los había acogido con mucha naturalidad. Sofía no tenía dudas ni el más mínimo temor de criar a su hijo allí los próximos años. Se mostraba relajada, sin embargo, por las noches, buscaba estar sola, a orillas de la laguna, y dedicar los minutos a observar pensativa su abdomen. No dejaba que nadie interrumpiera ese momento. Ni Lorenzo, que la escrutaba a la distancia intentando comprenderla. Ella hablaba con tono suave, imperceptible, y a veces se la veía llorar mirando fijo a su lado, como si hubiese alguien más.

—¿Con quién hablabas, Sofía? —preguntó Lorenzo.

—Con el niño.

—Pero mirabas hacia… ¿Estás bien? —insistió él—. Creí que llorabas… —agregó.

—Estoy bien. Solo necesito tranquilidad y un poco de intimidad.

***

Bastante antes de lo calculado y bajo unas oscuras nubes de tormenta, ocurrió el parto, que duró más de lo esperado y dejó a la madre sin fuerzas. Dos mujeres la ayudaron a parir y Lucía, su abuela, no se movió de su lado mientras Lorenzo, nervioso, daba vueltas por el lugar.

El llanto de la niña se sintió imponente y el repentino revoloteo de cientos de aves anunció su llegada.

—Bienvenida, hija. Bienvenida, Amancay —susurró Sofía con los ojos brillosos y una expresión de paz.

—Bienvenida, Amancay —repitió Lorenzo con una sonrisa al percatarse de que la madre ya tenía decidido el nombre de antemano, sin darle ningún tipo de participación.

No podía dejar de mirarla. La admiraba a ella y su valentía. Se sentía orgulloso, afortunado. Estaba feliz.

Amancay fue el nombre elegido por Sofía. Era su flor favorita, símbolo del amor incondicional en la Patagonia argentina. La flor que había pintado de amarillo y embellecido las montañas de la cordillera durante su duelo, al llorar a Juan y soñar a Lorenzo. La testigo de sus charlas con Vicente. La siempre presente en ese lugar de recuerdos y aprendizajes infinitos, donde lo simple se convertía en sublime. La flor que había llegado a su corazón.

***

Veranos calurosos y primaveras lluviosas fueron pasando. La niña creció entre pares jugando rondas, nadando y endulzando las tardes con puré de frutas. Llevaba bucles largos color castaño, nariz pequeña y una sonrisa amplia. Delgada, inquieta. Por las noches, se sentaba en la orilla con su madre casi como un ritual. Sofía le hablaba en voz baja y dibujaba, en la tierra o en el barro, figuras que solo Amancay podía ver. Le enseñó a elevarse en el silencio, a sentir la paz bajo la piel, a controlar la respiración; a dejar que la traspasara toda la energía del lugar y de ese cielo, que la conectaba con el infinito; a elegir, a ser libre y a amar.

El invierno más frío se presentó sin piedad. Una gripe agresiva comenzó a atacar, con tos y debilidad, a todos los habitantes del lugar. Al principio, creyeron que se podría controlar con té y vapores, pero pronto la muerte ganó terreno, y Sofía se encargó de organizar ese desastre.

—Esto no es normal, Lorenzo. No es una gripe común, está matando a todos. Tenemos que pedir ayuda, muchos necesitan oxígeno. Alguien tiene que ir por medicación, asistir a esta gente. Yo no puedo hacerlo sola.

La aldea parecía un hospital de campaña. Por dentro y fuera de las chozas, muchas personas, con sus cuerpos ardientes, intentaban sobrevivir. Uno al lado del otro, sobre mantas en el piso. Hileras de desesperanza y la crueldad de una enfermedad avasallante.

Y mientras planificaban una especie de expedición en busca de ayuda, la fiebre los hizo delirar a ellos también. Lorenzo ya no podía levantarse ni abrir los ojos. Ella lo entendía muy bien y no tenía miedo. La muerte no le significaba un final.

Con el cuerpo tembloroso, abatido y empapado de sudor, entregó a su hija a la nativa que ya se encontraba recuperada de los síntomas. Las mujeres se miraron a los ojos sin decirse nada. Dejó a la niña un collar hecho por ella misma y una manta que tenía pintados un dibujo y el nombre de las dos.

Amancay fue la única que no enfermó. Lucía estaba allí, ella misma la cuidó.

En pocos días, con una gran fogata junto al río, los sobrevivientes despidieron a las almas queridas, y la aldea empezó a recobrar cierta normalidad. El ruido de las llamas permaneció largo tiempo, sin explicación, en el humedal, envolviendo a la niña que, a pesar de estar tan triste, no podía llorar.

Capítulo 4

Chiloé

Las tardes se hacían más largas. La plaza del centro se colmaba de risas y coqueteos entre azules de uniformes de colegio. Se acercaba el fin de clases.

Las jóvenes solían ir juntas a ver el atardecer a la orilla. El mar, intenso y profundo, guardaba sinfines de misterios, tal como lo hacía Amancay. Ruidosas gaviotas revoloteaban sobre aquel archipiélago y anunciaban la huida del sol para dar paso al hechizo. Cuentos y supersticiones se adueñaban de los palafitos, esas viviendas coloridas que posaban sobre estacas de madera apoyadas en el agua. La magia chilota flotaba en el lugar y encendía las noches con creencias fuertemente arraigadas.

Amancay sonreía siempre, era feliz. El mar apaciguaba sus años de adolescencia. No podía precisar si era el mismo que traía su madre a las charlas con ella en el Pantanal, pero mantenía vivo su recuerdo.

De regreso a casa apuraban el paso. Allegra llegaba primero y ella debía seguir un par de cuadras más. Eran más que amigas, casi hermanas. Compartían sus horas, sus secretos y el sentimiento de querer volar muy lejos, en busca de cambiar algunas realidades. Soñaban juntas un mundo mejor, un mundo más justo.

La isla de Chiloé les había permitido crecer unidas, tranquilas y seguras. Guardarían eternamente, en sus mentes, los juegos infantiles entre redes y salmones. Pero ambas sabían bien que ese no era su lugar. También sabían que siempre se necesitarían una a la otra.

Trinidad, la señora que ayudaba a Vicente a criar a Amancay, la esperaba siempre con paila marina, una sopa de frutos de mar que precedía al plato principal. El biólogo llegaba muy tarde, cansado, pero esto no le impedía mantener una relación estrecha con la joven. Estaba presente en cada paso que daba. Asimismo, estaba inmensamente agradecido con Trinidad, que lo acompañaba en esa casa desde el día en que había aparecido con la dulce pequeña del Pantanal, la que en pocos meses había comenzado a llamarlo papá.

Allegra era una joven divertida. De rizos largos, rubios, despeinados que resaltaban su piel morena y brillante. Había arribado a la isla, y al país, al poco tiempo de que Amancay lo había hecho. Desde entonces no se habían separado. Sus padres, argentinos, habían dejado Tucumán devastados por el desempleo, y Chile los había acogido. Soñaba con volver a esa tierra del Tafí que la había visto nacer.

—¿Ya decidiste qué vas a estudiar? —preguntó Amancay a su amiga—. No veo la hora de ir a Santiago…

—Antropología, ¿vos?

—Biología, como papá.

—Creí que seguirías los pasos de tu madre. Serías una buena médica… Y tu verdadero padre ¿era médico también?

—No, él era periodista y fotógrafo —dijo Amancay—. Pero estaban en Brasil cuando yo nací, en un lugar llamado el Pantanal. Vicente me contó que tuvieron que esconderse ahí, perseguidos por unas denuncias que habían hecho contra un grupo de poder responsable de un verdadero ecocidio.

—¿Vos te acordás de ellos? Digo, murieron cuando eras muy chica, ¿no?

—Sí, pero me acuerdo mucho mucho de mi madre. Su mirada brillante, siempre acompañada de una sonrisa. Sus mensajes en dibujos que aún sigo sin entender y que repetía cada día. Me hablaba del mar y de ese humedal. Que protegerlos era protegerme. A veces, dibujaba flores o la lluvia, pero siempre dibujaba el mar y otras figuras más que vagan por mi cabeza. Vicente dice que ella me enseñó del amor, del coraje y la libertad aunque no haya podido decírmelo. Asegura que lo dejó grabado en mi sangre y que es lo único que necesito para vivir. Que a ella eso le sobró desde el principio hasta el final.

—Y de tu padre ¿qué te dice? —indagó Allegra.

—Poco. Que era un buen hombre. Que amaba mucho a mi mamá, y a mí, claro. Yo lo recuerdo menos que a ella. Tengo una vaga imagen, que me acompaña, de una mañana que desperté entre ambos y él nos abrazaba.

—Cuando estemos en Santiago, me tenés que acompañar a Tucumán.

—¡Y vos, al Pantanal!

Lo que nadie sabía era que, en sueños, Amancay se podía trasladar a ese humedal. Lo seguía llenando de flores y de color. Repasaba cada detalle y veía los dibujos de su madre en la tierra con una nitidez absoluta. Sentía el fuego, las raíces. Y, al volver a Chiloé, sentía el mar junto a la mirada de Lucía, que nunca la iba a abandonar.

Capítulo 5

La noticia

Un mensaje de texto despertó a Esteban esa mañana. Vicente anunciaba su visita: “Estoy en el aeropuerto, en media hora llego”.

Esteban, ansioso, creyó perder el corazón. Había enviado otro mensaje en el que preguntaba si traía novedades, pero el biólogo no leyó más su chat.

Finalmente, el timbre del yate sonó. El diplomático abrió tembloroso y allí estaban, frente a él, Vicente y la niña. Pálido, mudo, frío: así quedó Esteban. Y tras unos segundos de miradas desconcertadas, los invitó a pasar.

—¿Y bien…? —atinó a decir.

Vicente, en silencio, miró hacia la cocina y allí se dirigieron, dejando a la criatura con un desayuno tentador que Esteban improvisó, y regresaron al salón principal para hablar tranquilos.

—¿Ella es…? —preguntó Esteban.

—Amancay, la hija de Sofía.

A Esteban se le congeló la sangre, y continuó:

—¿De Sofía y quién?, ¿y dónde está Sofía?

La expresión de Vicente lo dijo todo y un gemido ahogado de dolor retumbó en aquellas paredes.

—Cuando llegué estaba solo la niña —explicó—. Un brote de gripe ocasionó la muerte de muchos de los habitantes de la aldea. Entre ellos, la de tu mujer y la de Lorenzo.

El asombro atacaba sin piedad al pobre viudo, que no alcanzaba a procesar lo que escuchaba.

—¿Lorenzo?, ¿el mismo Lorenzo?

—Así es. No estaba muerto, lo ayudaron a escapar.

—¿Y Sofía lo sabía?

—No. Ella solo regresó al Pantanal impregnada de tristeza. Casi muere deshidratada. Una mujer del lugar la ayudó a llegar y le salvó la vida. Ahí fue que encontró a Lorenzo.

—Ellos, entonces, tuvieron a la chiquilla —concluía Esteban.

—No lo sé en verdad. La mujer asegura que la niña nació muy pronto, que Sofía pudo ya estar embarazada al llegar. De ser así, podría ser tu hija.

La puerta se abrió y la niña entró sin darles tiempo a terminar la conversación. Contrastando con lo esperado por Vicente, el diplomático no mostró ningún gesto de cariño por aquella pequeña, y esa noche se fueron a dormir a un hotel.

***

Con el correr de los días, la idea de hacer una prueba de ADN fue consolidándose, sobre todo, porque el viudo no mostraba interés por hacerse cargo de los cuidados de una hija que no creía propia.

Sacaron, entonces, la muestra y decidieron esperar los resultados mientras visitaban a Yanela en Brasil.

—Debería estar con su padre y no con nosotros —opinaba la brasileña.

—Quizás, Esteban realmente no sea su padre… —razonaba Vicente—. Pudo haber sido prematura, o la nativa se equivocó al contar los días.

—No lo creo. No se parece en nada a Lorenzo.

—No lo sabemos, Yanela…

—¿Y qué pasa si es de Lorenzo? ¡Podría reclamarla Elena, su esposa!

—¡Basta, Yanela!, ¡basta! —exclamó el chileno, que comenzaba a impacientarse.

—¿No deberíamos avisar a un juez de menores?

—No vamos a avisar a nadie —respondió cada vez más irritado—. Vamos a esperar los resultados y, si Esteban no es su padre, yo lo seré.

Yanela no habló más. Apoyó a Vicente en esa idea aun sabiendo que no era lo correcto, pero no le cabía duda de que ese hubiese sido el deseo de Sofía.

***

Tres meses de incertidumbre e imaginando posibilidades finalizaron con el resultado más esperado por todos: Esteban no era el papá.

El chileno, entonces, no lo dudó y decidió dedicar el resto de su vida a Amancay. Entre tantas emociones pudo distinguir una sensación de paz que lo oprimía y liberaba a la vez. Era el abrazo de ella, de Sofía.

Capítulo 6

Tadeo (y del mapuche)

Ojos marrones, baja estatura, nariz curva y la más grande de las dulzuras. Todo eso tenía Tadeo, que se había sumado a mirar los atardeceres con ellas.

Nacido en la isla, era callado y fanático de los tejidos y de los bordados. Tenía un telar que su abuela le había regalado. Con ella solía pasar horas y horas en un mundo de mantas y tapices que ilustraban coloridas imágenes de embarcaciones. Esto no lo sabía nadie, ni sus nuevas amigas, mucho menos su padre. La anciana se regocijaba con su compañía y ambos guardaban el secreto.