19,99 €

Mehr erfahren.

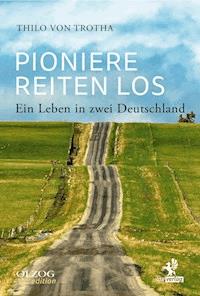

- Herausgeber: Lau-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Olzog Edition

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

In zwei Deutschland aufgewachsen. In den revolutionären 68/69er Jahren studiert. In den dramatischen Monaten der Ostpolitik im Bundestag gearbeitet. Im Bundeskanzleramt unter Helmut Schmidt als Redenschreiber den deutschen Herbst, Mogadischu und Hanns Martin Schleyer erlitten. Deutsche Einheit. 70 Jahre Frieden. Thilo von Trotha liefert uns die deutsche Erzählung aus der Sicht eines jungen, mittelalten und alten Zeitzeugen und Mitgestalters. Komponiert im Stil einer Kantate. Für ältere Menschen gut, um sich zu erinnern. Für junge Menschen gut, um zu verstehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Ähnliche

THILO VON TROTHA

PIONIEREREITEN LOS

THILO VON TROTHA

PIONIEREREITEN LOS

Ein Leben in zwei Deutschland

Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-95768-174-4© 2016 Lau-Verlag & Handel KG, ReinbekInternet: www.lau-verlag.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigungund Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet,vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf: Lau-Verlag & Handel KG, ReinbekSatz und Layout: Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek

Inhalt

Sowjetische Besatzungszone und DDR

Flucht und zögernde Ankunft

Corps Borussia und SPD

Helmut Schmidt und Deutscher Herbst

Redenschreiber

Die Wiedervereinigung und ihre Folgen

Sowjetische Besatzungszone und DDR

1

Es ist nicht fertig. Vieles muss noch getan werden an dem Haus meiner Freude. Dem Haus, gebaut 1583, das mich 70-Jährigen jung erscheinen lässt. Ich bin auch nicht fertig, bin unfertig wie das Haus und werde es bleiben, selbst wenn die letzten Handwerker gegangen sind. Das blaue Zimmer mit den Fenstern über Eck riecht noch nach Farbe. Der Schreibtisch steht seit drei Tagen. Die Sonne scheint von Süden her auf die alten Dielen mit dem faustgroßen Brandloch, das schon war, als ich das Haus, dem Verfall nahe, vor zwei Jahren gekauft habe. Der Blick geht über die Wiese, die anschließende Weide, den Acker bis zum Waldrand, der den Horizont gibt. Prignitz, den Namen dieser Landschaft habe ich vor zwei Jahren zum ersten Mal gehört, ebenso den Ortsnamen Penzlin. Oder der Blick wandert nach links über den kleinen Balkon, der noch bepflastert werden muss, an der Trauerweide vorbei über die tiefroten Blätter einer wilden Pflaume zur Scheune, deren Tore noch gestrichen werden müssen.

Noch sind sie grau. Grau wie der Kasten der Freudlosigkeit, der kleine Papp-Koffer, in dem alles war. Alles was ich bei meiner Hals-über-Kopf-Flucht aus Weimar besessen habe. 15-Jährige tragen nicht viel bei sich, wenn sie ins Abenteuer aufbrechen. Zwei Hemden, kurzärmelig, eins rot-weiß, das andere blau-weiß kariert. Wäsche, ein paar Schuhe. In Nonnenberg habe ich sie weggeworfen, die graue Schachtel des Aufbruchs, die klein, mir aber nie zu klein war. Was hineinpasste, genügte mir. Die Kindheit gehörte nicht hinein. Die war zurückgeblieben in Weimar.

In dem stattlichen Haus, das meine Großmutter um 1900 gekauft hatte. Als Einfamilienhaus, wie sie erzählte. Ich kannte es nur mit drei Etagen eines Doppelhauses in der Thomas-Müntzer-Straße. Großmutter Helene war eine energische und kluge Frau. Sie ahnte, verlorene Kriege bedeuten Flucht und Flucht bedeutete die Einquartierung fremder Leute. Sie ließ das Haus früh genug in ein Mietshaus umbauen. Oben wohnte Familie Meffert, ganz oben Großvater und unten wir.

*

Trapp, trapp, trapp, die Wohnungstür aufgerissen, die obere Hälfte Milchglas, lange Pflanzen in großen Schwüngen eingraviert. Trapp, trapp, die fünf Stufen herunter. Die schwere Haustür aus Holz quietscht in den Angeln. Rechts herum die paar Meter gepflasterten Weges zwischen Haus und Knallbeerhecke bis zur Straße. An der hohen Fliederhecke vorbei, links die Thomas-Müntzer-Straße entlang zur Schule. Ich bin nicht traurig und nicht fröhlich. Die Schularbeiten habe ich nur zum Teil gemacht. Ein normaler Tag. Die Zöllnerstraße überquert, die Schwabenstraße rechts rein. Was ist da los? Die Shakespeare Straße voller Menschen, zu dieser Zeit? Ein Trauerzug bewegt sich langsam Richtung Engelsring. Ein russischer Trauerzug, er ist sehr lang. Blaskapelle vorweg, Soldaten zu Fuß dahinter. Dann Zivilisten. Auf dem mit roten Fahnen geschmückten hohen Planwagen liegt der Tote. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Auch diesen kann ich nicht sehen, der Wagen ist zu hoch. Ich sehe nur den Sarg. Und sehe, er ist offen. Russen werden im offenen Sarg zu Grabe getragen.

Ich muss weiter. Zur Pestalozzi-Schule sind es wenige hundert Meter. Der Unterrichtsbeginn ist verschoben. Wir versammeln uns auf dem Hof, um eine Fahnenstange herum. Rechts von meiner Klasse stehen die Großen, links die ganz Kleinen. Wo sie zusammenstoßen, ist zu sehen, gut einen halben Meter wächst der Mensch zwischen der ersten und der achten Klasse. Wir stehen nicht im Kreis sondern im Carré. Vögel fliegen über den Schulhof. Die Zweige der Bäume stehen still. Es regnet nicht, es scheint keine Sonne. Die Schüler sind quirlig, schubsen einander, treten verstohlen den Nachbarn.

Jetzt kommt der Direktor. Ich höre nicht, was er sagt, sehe nur: sie schaffen es nicht. Sie haben die Fahne am Seil des Fahnenmastes festgemacht, aber sie schaffen es nicht, sie hochzuziehen. Irgendwo muss es klemmen. Hierzulande klemmt es immer irgendwo. Sie schaffen es bis zur Hälfte des Mastes, dann geben sie auf. Die Fahne hängt schlaff am Stamm. Ich feixe und erzähle zu Hause: „Nicht mal die Fahne kriegen sie bis oben hin.“

Nunni lacht: „Nein, das ist ausnahmsweise in Ordnung. Halbmast ist ein Zeichen der Trauer.“

2

Nunni, eigentlich Erika, wurde bis zu ihrem Tode so genannt. Wolfdietrich, der Älteste, hatte diesen Namen in einem Alter erfunden, in dem Kinder erstmals „Mama“ sagen. Nicht nur wir drei, alle nannten sie so, die sie liebten. Kinder sehen nicht, ob ihre Eltern schön sind oder hässlich. Nunnis Schönheit habe ich erst viel später entdeckt. Ihr Temperament, ihre Lebensfreude, ihre Bereitschaft zu lachen waren so selbstverständlich wie die Bäume im Garten und der Rasen zwischen ihnen. Wie schlank sie war, sah ich erst, als ich die vielen Dicken bemerkte. Ihre heitere Stirn habe ich erst erkannt, als mir die Furchen unter der Frisur anderer Menschen auffielen. Die Harmonie ihrer Kinn-Nase-Augen-Ohr-Partie fiel mir erst auf, als ich die Langeweile in anderen Gesichtern entdeckte. Es gab vielleicht noch schönere Frauen als Nunni, aber nur ganz wenige.

Trotz harter Lebensanforderung schön zu bleiben, war eine Gabe. Nunni hatte sie. Medizin durfte sie nicht studieren, ihr Vater, mein Großvater, der oben wohnte, wollte es nicht. Wenige Monate nach ihrer Heirat zog mein Vater als Offizier in den Krieg. Unvorbereitet auf ein Erwerbsleben musste sie nach dem Krieg drei Kinder mit Brosamen ernähren, die zwischen Trümmern lagen. Erschütternd war für uns Kinder ihr Tatterich, wie wir es nannten, die epilepsieartigen Anfälle, die ihren ganzen Körper durchzuckten und ihr oft das Bewusstsein nahmen.

Mein Vater fiel als Kommandant des 1. Panzerregiments nahe Taganrog. Da, wo der Don ins Asowsche Meer strömt. Er starb am 20. Juli 1944, dem Tag, an dem Stauffenberg das Attentat auf Hitler unternahm. Er hieß Wolfheinrich, ich kannte nur Bilder von ihm. Bilder eines Mannes mit sehr milden Zügen, ein ovales, feines Gesicht. Nachdenklicher Blick aus tiefbraunen Augen. Alles Bilder in Uniform. Sie stand ihm gut. Für mich war er ein Held.

Später habe ich erfahren, er schrieb fast jeden Tag einen Brief an Nunni, aus Polen, Russland, Rumänien, Italien, Frankreich und wieder Russland. Fast jeder endete mit „1000 Küsschen Dein Wolf“. Manchmal, wenn er ungehalten war, etwa weil lange kein Brief von ihr gekommen war, gab es nur „950 Küsschen, Dein Wolf“.

*

Hurra! Ein Tag des Triumphes! Wir haben es am Türrahmen gemessen: ich bin jetzt ein Meter alt. Nunni beschließt, das muss gefeiert werden. Bei Gränzdörfer gefeiert werden. Also im Himmel: Konditorei Gränzdörfer. Auf halbem Wege, an der katholischen Kirche, kommt uns eine Frau entgegen. Sie hat es erkennbar eilig, sieht Nunni, erkennt sie, blickt zur Seite und will an uns vorbei hasten.

Nunni: „Guten Tag, Frau Selkowski, wie geht es Ihnen?“

Sie: „Danke gut, Frau von Trotha. Ich …“

Nunni: „Geht es Ihrem Mann auch gut? Ich habe ihn neulich gesehen, da sah er so blass aus?“

Sie: „Nein, es ist alles in Ordnung. Ich bin …“

Nunni: „Ein Wunder ist es ja nicht. Die Zeiten sind schlecht. Die Idee mit den Lebensmittelkarten mag ja gut sein. Aber was helfen mir Lebensmittelkarten, wenn es nichts zu kaufen gibt.“

Sie: „Sie haben recht. Es ist schrecklich. Aber ich muss …“

Nunni: „Wenn das unser alter Goethe wüsste. In München hat gerade eine Aufführung seines ‚Faust‘ stattgefunden. Eine ganz moderne Interpretation. Faust hat Hunger und verschluckt sich an einer Gräte. In Westdeutschland soll doch alles besser sein. Aber die haben wohl auch kein Fleisch auf den Knochen.“

Wenn Nunni sich ihren Goethe vornimmt, bedeutet das zweierlei: Erstens sie ist guter Stimmung. Zweitens sie hat Zeit. Sie steht ganz ruhig. Frau Selkowski steht zappelig in ihren ausgetretenen Schuhen. Ihr Blick schweift in die Richtung, in die sie gehen möchte. Nunni ist noch nicht am Ende. Ich zerre an Nunni, will in den Himmel. Nach drei, vier endlosen Minuten gelingt es Frau Selkowski, sich loszureißen und geht. Nunni wendet sich wieder gen Himmel, nimmt mich bei der Hand und sagt: „Eine schwatzhafte Person.“

3

Der Wechsel der Besatzer lag da schon lange zurück. Der Frontverlauf der Alliierten-Armeen in den letzten Kriegsmonaten 1945 hatte die Amerikaner nach Thüringen geführt. In Jalta war verabredet worden, dass Thüringen russisches Besatzungsgebiet werden soll. So wie in West-Berlin die Amerikaner, Franzosen und Engländer residieren sollten, zunächst aber die Russen standen. Im Juni 1945 hatte das VIII. US-Corps seinen Sitz in Weimar genommen und mit dem Aufbau einer amerikanischen Militärregierung begonnen.

Nunni war wie alle Menschen in Weimar überrascht, als die Amerikaner am 3. Juli abzogen und am gleichen Tag die sowjetischen Truppen einmarschierten. Die 8. Gardearmee unter Generaloberst Tschuikow bezog im nahe gelegenen Nohra Hauptquartier. Tschuikow hatte in Stalingrad gekämpft, Berlin mit erobert und war einer der profiliertesten sowjetischen Soldaten der Nachkriegszeit. Am 3. Juli fing an, was als Sowjetisch Besetzte Zone (SBZ), DDR, Mauerbau und Deutsche Einheit in die Geschichtsbücher eingehen sollte.

*

„Da ist was los, Panzer!“ Die Murmeln bleiben liegen im Sand. Schluss mit dem „Kästchen hüpfen“. Alle rennen die Cranach-Straße herunter. Alheit, die Schwester, immer an meiner Seite. Von Ferne sehen wir sie schon. Einer nach dem anderen biegen sie in gemächlichem Tempo von links in die Cranach-Straße, fahren in die Richtung, in die wir rennen, auf die katholische Kirche zu. Schon sind wir an der Ecke Engelsring. Die Großen sagen, die Welt ist klein. Für uns Kleine ist die Welt groß. Die Häuser sind sehr hoch, die Bäume auch. Die Straße ist eine tiefe Schlucht. Später werde ich darüber lächeln.

Wir sehen nicht das Grau der Wände. Kaputte Fenster? Na, die gibt es doch überall. Farben kennen wir nur von Bildern. Aber diese Panzer! Ungetüme. Schon sind wir ihnen ganz nahe. Halten uns die Ohren zu. Eine Kette bremst ab, die andere wird schneller, so schaffen sie die Kurve. Das Pflaster wird aufgegraben. Wir winken, Alheit neben mir. Aus den geöffneten Luken winken Uniformierte. Schwarze darunter wie ich sie nur aus dem Struwwelpeter kenne, richtige Schwarze, die weiße Zähne zeigen. Sie werfen kleine Schokoladentafeln zu uns. Ich bücke mich nicht. Alheit gibt mir ein Täfelchen Schokolade. Es ist die erste meines Lebens. Was ist lange, was ist kurz? Für Kinder vergeht die Zeit anders. Dann ist der letzte Panzer um die Ecke gebogen. Und es wird still. Der Hauch der Geschichte hat mich erstmals angeweht. Den Einzug der sowjetischen Truppen bemerken wir nicht.

4

Alheit war ein Jahr jünger als ich. Trotzdem galten wir in der Südstadt als Zwillinge. Zwillinge waren unzertrennlich. Das waren wir. Waren wir sogar an meinem ersten Schultag, an dem sie neben mir auf der Schulbank saß. Wir machten doch alles zusammen, warum jetzt eine Ausnahme?

Diese Innigkeit hat sich nie verändert. Sie blieb, als ich in den Westen floh, als sie Jürgen heiratete, als sie erst in Weimar und dann in Jena wohnte. Blieb, als Cornelia im Alter von zwei Jahren an Leukämie starb, Jörg und Christian heranwuchsen. Eine Innigkeit, die von keiner Zeit, keiner Grenze und keinen Ereignissen zerstört werden konnte. Vor der Wiedervereinigung haben wir uns zehn Jahre lang nicht gesehen. Und doch verlief unser erstes Gespräch danach so vertraut, als hätten wir es nach dreitägiger Pause fortgesetzt. Hygieneärztin in Eisenberg, Thüringen. Alheit war unfähig zur Feindschaft. Sie hätte es vielleicht gekonnt, doch Feindschaft braucht Feinde. Die fanden sich bei ihrer Mischung aus Mut und Fröhlichkeit nicht.

*

Es ist bitterkalt. Die Finger der Rechten, die heute Morgen aus der Bettdecke heraus ragten, sind blau und steif. Das wenigstens ist nun vorbei. Ich sitze im grünen Zimmer, staune über die Eisblumen an den Fenstern. An der Innenfläche der Außenflügel entfalten sie ihre unergründliche Schönheit. Die Lehrerin hatte uns Abbildungen von Schneeflocken gezeigt. Keine ist wie die andere, welches Wunder. Keine Eisblume ist wie die andere, wie erstaunlich. Sie versperren schon seit Tagen die Sicht auf die Straße. Die Sensation von heute sehe ich trotzdem: Es hat endlich geschneit.

Pünktlich zum Essen kommt auch Alheit aus der Schule. Es ist klar, am Nachmittag geht’s zum Rodeln. Der Schlitten hat im Keller übersommert, ein großer, schöner Schlitten, auf dem zur Not vier Leute Platz finden. Wir schmirgeln den Rost von den Kufen und ab die Post ins Hasenwäldchen. Steil ist das Hasenwäldchen nicht, aber nachdem der verbliebene Rost der Kufen eine braune Spur in den Schnee gemalt hat, geht es den schmalen Weg flott herab. Jubeln, „Bahn frei!“ und „Achtung!“ werden immer häufiger.

Die Russenkinder sind gekommen, kleiner als wir, aber im Trupp mit schmächtigen Schlitten. Sie stellen sich uns in den Weg, zerren an unserem Schlitten, rempeln Alheit und mich. „Schlitten her!“, sagt einer, mit fordernden Blicken kommen alle näher. Ich lasse die Schleppschnur zu Boden fallen, werfe den Kopf zurück und gehe mit den Worten, die verächtlich klingen sollen: „Ich schlage mich doch mit diesem Pack nicht wegen eines Schlittens.“ In wenigen Minuten bin ich zu Hause. Nicht viel später kommt Alheit. Die Haustür klingelt. Ich öffne. Da steht sie, zerzauste Haare und zerrissene Kleidung. Den Schlitten hat sie aufrecht in den Treppenflur gestellt.

5

Wolfdietrich war zwei Jahre älter als ich, aber abgerückt von Alheit und mir, als wären es zehn. Er war begabt mit musischer und technischer Intelligenz, spielte Klavier, zeichnete schön und konnte alles reparieren. Er war streitfroh, selbstgewiss und sprachgewandt – erst viel später erkannte ich die Zerrissenheit eines Menschen, der mit der Welt zerfallen war, weil er mit sich selber nicht übereinstimmte. Im reifen Mannesalter wurde er der liebenswürdigste, gescheiteste Freund aller. In Weimar war er nicht lange. An einem Sommernachmittag sollte Wolfdietrich beim Reinigen der Wohnung helfen, sollte Staub wischen. Mit „Ich bin doch nicht euer Sklave!“ verschwand er im Nachbarzimmer. Nunni schickte ihn in Internate, um seine und ihre Nerven zu schonen.

*

Wir keuchen beide. Boxen, schubsen, ringen, kneifen, alles ist erlaubt. Nur ins Gesicht boxen wir uns nicht, darüber besteht stille Übereinkunft. Der Kampfplatz ist klar umgrenzt: rechts das Haus, links die drei Meter hohe Fliederhecke, vor mir der Balkon mit der schmalen Holztreppe und hinter mir das Reck aus kantigem Holz mit der Eisenstange, die Nunni und Omi auch zum Teppichklopfen benutzten. Für Wolfdietrich ist alles andersherum. Jeder hält sich für den Stärkeren. Wolfdietrich ist es wahrscheinlich. Da erscheint Omi am Fenster: „Werdet Ihr wohl aufhören, Ihr verrückten Kerle!“ Der Kampf geht weiter, der Atem wird kürzer. Die Stimme aus dem Fenster: „Na, ich werde Euch …“ Hier ein Hieb, da ein Stoß. Omi erscheint mit einem Eimer Wasser am Fenster und gießt den Inhalt auf uns. Wir lösen uns kurz, das Wasser platscht zwischen uns zu Boden. Wie sich Wasser über einem geworfenen Stein schließt, so schließen wir uns kämpfend über dem geworfenen Wasser. Der Kampf geht weiter. Wolfdietrich gewinnt ihn. Er gewinnt fast immer. Aber er freut sich des Sieges nicht.

6

Kinder sind Egoisten. So hellhörig sie sind, so dumm können sie andererseits sein. Die größte Dummheit ist ihr Überlegenheitsgefühl den Alten gegenüber, das allein aus dem Gefühl des Jungseins quillt. Wir waren so dumm, das Tapfere, den Humor, das Lebensbejahende und Grund-Vernünftige von Omi, Helene Hirsch, geborene Nahrstedt, nicht zu erkennen. Nunni besuchte abends einen Russisch-Kurs und lehrte am nächsten Morgen das frisch Gehörte als Ersatz-Russisch-Lehrerin in der Schule. Erste Fremdsprache war mit dem Einmarsch der Russen russisch. Die Sprache, die bis vor wenigen Monaten Feindessprache war, konnte niemand. Omi führte den Haushalt, kochte und versuchte uns zu erziehen. Sie tat das mit der geraden Lebensklugheit, mit der sie rechtzeitig das Haus in ein Mietshaus umgebaut hatte. Dabei orientierte sie sich an Grundsätzen von tiefer Wahrheit: „Kinder haben immer schmutzige Hände.“, „Alter Besuch stinkt.“, „Wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter.“ Sie war klein gewachsen und mit uns drei Rangen überfordert, aber meist heiter und immer vorweg, wenn guter Rat gefragt war. Das Bridge-Kränzchen war ihr Heiligtum.

Es gab noch eine Großmutter, Öhmchen, Marie, geborene Freiin von Taube, die Mutter meines Vaters. Sie wohnte schräg gegenüber im Haus ihrer Schwägerin, nach der das heutige Elfrieden-Heim benannt ist. Ihr Mann, Thilo von Trotha, der als Kapitän zur See im Ersten Weltkrieg die Skagerrak-Schlacht eröffnet hatte, starb kurz nach Ende des zweiten Krieges in diesem Haus. Es war ihm das Meisterwerk gelungen, eine Kanne Milch zu organisieren, im geregelten Kauf gab es derlei Raritäten nicht. Er stellte sie auf den Küchentisch und brach tot zusammen.

Ich konnte nicht genug hören, wenn sie von Wotan, dem germanischen Götterchef, von Frigga, Thor, dem Donnerer oder den Nornen erzählte, die an der Wurzel des Weltenbaumes die Zukunft woben. Sie hat die Liebe zu Landleben und Bauernschaft in mich gelegt. Nicht aber zu dem Mann, den sie „der Führer“ nannte, von dem sie wie von einem intimen Freund sprach, obgleich sie ihn nur einmal und das ganz von Ferne gesehen hatte, wie sie mir sagte. Im Krieg, an dessen Bombennächte im manchmal von nahen Einschlägen erschütterten Luftschutzkeller ich mich erinnern konnte, war Öhmchen – so erzählte Nunni lachend – Blockwart gewesen und hatte ihr in dieser Eigenschaft einen Brief mit der abschließenden Grußformel „Heil Hitler, Deine Schwiegermutter“ geschrieben – und damit ein Bonmot im Elternhaus geschaffen, das es bis in den Rang eines „running gag“ schaffte.

Bei Öhmchen gab es noch das Plumpsklo, bei dem die zu ebener Erde in die Hauswand eingestellte Tonne mit der Regelmäßigkeit geleert wurde, die wir heute bei der Müllabfuhr schätzen. Bei Omi gab es schon WC und Bäder. Die Zeitung von gestern spielte bei beiden die gleiche Rolle. Sie hing, ordentlich in Handteller große Stücke geschnitten, an einem Strick im Häusele. Klopapier gab es in der Sowjetisch Besetzten Zone nicht.

*

Wir quietschen, lachen, albern. Das Bett ist zum Schlachtfeld geworden, zum Schlachtfest des Kitzelns. Die Körper ziehen sich im angenehmen Schmerz zurück, um sich aufs Neue anzubieten. Wir drei Geschwister, einer traktiert den anderen. Das Gelächter schwillt an, wird immer lauter. Da erscheint Omi in der Tür, ist entsetzt. „Hört auf, ihr Schweine. Na, ich werde euch …“ Gleich kommt sie mit dem Teppichklopfer zurück und schlägt sanft auf das Kinderknäuel ein. Wolfdietrich will ihr den Klopfer aus der Hand nehmen. Aber sie hält fest. Das Rohrgestänge knirscht, als es Wolfdietrich umbiegt. Nun klopft er mit der Spitze des breiten Teils auf Omis Hände, die nicht loslassen wollen.

7

Aus der Vogelperspektive sah das Quadrat aus Thomas-Müntzer-Straße im Norden, Cranach-Straße im Süden, Zöllner-Straße im Westen und Richard-Wagner-Straße im Osten aus, als tanzten die Häuser mit den Bäumen Quadrille. Moulinez les dames: die Damen in grünen Kleidern innen, die rot behüteten Herren zur Straße hin. Die Vögel konnten es nicht sehen: das Quadrat war in der Mitte zerschnitten. Der Reihe der deutschen Gärten lag die Reihe der russischen Gärten gegenüber. In die Häuser der Cranach-Straße waren die Besatzungssoldaten und ihre Familien eingezogen. Offizielle Gänge in die Stadt führten für sie durch die penibel bewachten Absperrungen in den beiden Seitenstraßen, wo sie strenger Kontrolle unterworfen waren. Inoffiziell, also am liebsten, vor allem nachts, stiegen sie über den Zaun, um durch unseren Garten zur Straße zu gelangen. Begegneten wir ihnen, lächelten sie verlegen und streichelten uns über den Kopf.

*

Lass sie ruhig kommen. Wir haben keine Angst. Diesmal haben sie den Schäferhund nicht dabei, das ist gut. Wir sind vier, außer Wolfdietrich und mir die Vettern Bernhard und Volkmar. Die Russenkinder sind wie immer zwischen zehn und zwölf an der Zahl, aber kleiner als wir. Wir haben es nicht bemerkt, als sie über den Zaun kamen. Angst haben wir nicht. Kleine Jungen haben vor nichts Angst. Nicht vor Keile, nicht vor Gespenstern, nur vor kleinen Mädchen.

Die Hütte, die wir zwischen den beiden Kiefern gebaut haben, müssen wir räumen, da hilft gar nichts. Sie ist sowieso noch nicht fertig. Noch nicht fest genug im Boden verankert. Wolfdietrich hat gerade eine Dachverstrebung eingebaut. Doch die hält kaum die Pappe und die aufgelegten Zweige, die gegen Regen schützen sollen.

Unseren Rückzug geordnet zu nennen wäre übertrieben. Wir verschanzen uns hinter der riesigen Fliederhecke, der letzten Bastion vor dem Haus. Da liegen auch die Steine. Vorige Woche halfen die uns nichts, da kamen sie mit dem Hund. Da half nur der ganz entschlossene Rückzug die Treppe hinauf auf die Terrasse und das Terrassentörchen schnell schließen. Bernhard hatte der Hund am Hosenboden erwischt. Aber heute sind sie allein.

Die Steine fliegen von beiden Seiten. Langsam rücken wir vor. Es dauert nur ein paar Minuten, und der Garten ist wieder fest in unserer Hand. Die Eindringlinge haben sich hinter dem Grundstückszaun verschanzt, der keinen Durchblick gewährt. Er ist doppelt so hoch wie wir, Treffer können wir nur erzielen, wenn die Steine in einer ganz engen Kurve fliegen. Volkmar schleicht sich an den Zaun heran, stemmt einen halben Ziegelstein fast senkrecht in die Luft. Er verschwindet hinter dem Zaun. Ein furchtbarer Schrei zeigt uns den Treffer an. Gegner weg, Spiel aus. Wir gehen ins Haus, berichten Nunni stolz von unserem Sieg. Sie wird bleich und sagt endlich: „Nun werden uns die Russen aus dem Haus werfen. Aber vielleicht hilft uns Herr Agapitow.“

Der Kampf hat keine schlimmen Folgen. Die russischen Eltern ordnen ihn als das ein, was er war: Kinderspiel.

8

Was gut ist, was böse ist, wir wissen es nicht. Erst die Palette unserer Neigungen gibt dem Geschehen die Farbe. Die Russen waren im besiegten Deutschland die Bösen. Herr Agapitow, russischer Offizier, zwangseingewiesen in unsere Etage, war ein guter Mensch. Die weit ausholende grüne Mütze wirkte übertrieben über den ruhigen, grauen Augen. Seine Lippen schienen zu lächeln, seine Hände waren ruhig, die Stimme tief. Er war unser Freund.

Er bewohnte die beiden großen Zimmer zur Straße hin. Das vordere, in dem später die Tischtennisplatte stand, diente ihm als Wohnraum. Hier empfing er Gäste, manchmal auch uns Kinder. Parkett, Stuck an der Decke, Kastenfenster, deren äußere Scheiben jeden Winter den Schmuck der Eisblumen trugen. Eine Anrichte, ein grünes Sofa mit zwei Sesseln um einen ovalen Tisch, ein kleiner Teppich. Die Anrichte stand ganz vorne, nahe der Tür. Hier war die Hausbar. Weiter eintreten in den Raum durften wir nicht.

Das Essen war in den Nachkriegsjahren knapp. Es gab Lebensmittelkarten, aber wenig Lebensmittel. Das Brot war fade und reich an Sägemehl. Die Butter verdiente den Namen nicht. Wurst gab es nur in der Erinnerung der Erwachsenen. Käse gab es hin und wieder. Die Marmelade schmeckte lau. Das Beste, was es gab, war das Russenbrot. Das gab uns Herr Agapitow ganz ungefragt, denn zu fragen wagten wir nicht. Manchmal ein Stück Schinken dazu. Den ersten Wodka meines Lebens habe ich aus seiner Hand empfangen. Alheit schenkte er eine große Porzellanpuppe. Stolz trug sie das blauäugige Kunstwerk auf die Straße. Nach zwei Minuten fiel sie zu Boden und war kaputt. Herr Agapitow lächelte nachsichtig.

Sein größtes Geschenk an uns war der elektrische Strom. Alle Häuser unserer Straße waren vom Strom abgeschnitten, nur unseres nicht. Hier wohnte ein russischer Offizier. Strom zu nutzen war uns streng verboten. Wir taten es trotzdem. Herr Agapitow sah es nicht, übersah es. An Winterabenden schickte Nunni mich regelmäßig in den Garten. Ich sollte prüfen, ob die Rollos dicht waren und die gegenüber wohnenden Russen kein Licht sehen konnten. Im Innern der Wohnung waren die brennenden Lampen nicht zu verbergen. Herr Agapitow brauchte nur den Flur zu betreten, schon waren wir entdeckt. Er sah und schwieg.

Als ich eines Tages aus der Schule kam, war Herr Agapitow verschwunden. Von der „Grünen Minna“ abgeholt. Wir haben ihn nie wiedergesehen und nie wieder von ihm gehört. Wir haben ihn vermisst. Aber das Licht blieb. Die russische Verwaltung vergaß, auch unser Haus von der Stromversorgung abzuklemmen.

Alles zusammen waren uns die Russen schwierige Nachbarn, aber keine bösen. Je betrunkener sie abends durch unseren Garten schlichen, um über den Bretterzaun in ihr Quartier zu gelangen, desto verlegener lächelten sie – das machte sie sympathisch. Andere Menschen haben schlimme Erfahrungen mit Russen gemacht und denken entsprechend über sie. Bedauerlich finde ich, wenn Menschen schlecht über sie reden, ohne Erfahrungen gemacht zu haben. Meine leichte Zuneigung zu ihnen wurde damals begründet. Und später mehr durch die russische Literatur als durch Besuche in Moskau und St. Petersburg stabilisiert.

*

„Du bist jetzt 7 Jahre alt. Ein richtiger Kerl.“ Nunni hält mich an der Hand. Wir gehen zum Berkaer Bahnhof. Es ist furchtbar heiß. Ich fühle mich kein bisschen als „richtiger Kerl“, im Gegenteil, ich habe Bammel vor meiner ersten Bahnfahrt alleine. Die Riemen des Rucksacks schneiden in die Schultern. Nunni hat zu viel hinein gestopft von dem weißen Zeug aus dem Wäscheschrank. Auch das kleine Silbertablett, das sie obendrauf legte, trägt zum Gewicht bei. Nunni hilft mir in das Abteil. Erst mal runter mit dem Rucksack. Ich winke ihr zurück, als der Zug losfährt.

Es sind gottlob wenige Mitfahrer. Ihre aus Uniformteilen zusammengeschneiderte Kleidung finde ich normal. Auf die ausgelatschten Schuhe starre ich gerne. Nur nicht in die Gesichter schauen. Die Leute würden mir sofort ansehen, ich fahre hamstern, tue etwas Verbotenes. Das habe ich kapiert: Wer Beziehungen aufs Land hat, der verschafft sich mit Hamstern sein Essen. Nunni hat heute Morgen zu Omi gesagt: „Es gehört zum Charme unseres Landes, es kann zwar seine Bewohner nicht ernähren, verbietet ihnen aber, sich Butter, Brot, Obst und Gemüse selbst zu besorgen.“ Es war also nicht erlaubt, zum Bauer Schachtschabel nach Utzberg zu fahren, dessen Tochter Ute früher Dienstmädchen bei uns war.

Der Zug fährt nicht nach Utzberg. In Hopfgarten muss ich aussteigen, das hat mir Nunni eingebläut. Ich habe schon dreimal gefragt, ist das Hopfgarten. Beim vierten Mal sagt eine Frau ja, ich steige aus und die Angst ist wieder da. Von Hopfgarten nach Utzberg führt eine schnurgerade, auf beiden Seiten von Apfelbäumen flankierte Landstraße. Die Sonne steht hoch und brennt. Schattig sind nur die wenigen Schritte direkt unter den Bäumen. Die Äpfel sind noch nicht ganz reif. Die Landstraße ist lang. Nein, nicht lang, sie ist endlos. Ganz hinten, in 1000 Kilometern wachsen die Bäume über der Straße zusammen, werden eins mit der Erde. Die Sonne sticht, Schweiß läuft die nackten Beine herunter. Die Riemen schneiden ins Fleisch. Aber das kommt nicht in Frage, sich im Schatten an einen der Bäume lehnen und heulen.

Dauert die Ewigkeit länger als der Weg zwischen Hopfgarten und Utzbach? Endlich ein Ort. Erste Gasse links, der zweite oder dritte große Bauernhof, das hatte mir Nunni gesagt. Tatsächlich, da winkt Ute Schachtschabel und führt mich in die Stube. Jetzt geht alles sehr schnell. Routiniert nimmt ihre Mutter das weiße Zeug und das blitzende Metall aus dem Rucksack, der schlaff zusammenfällt. Gleich darauf macht sie ihn wieder rund und dick, füllt ihn bis obenhin mit Kartoffeln. Sie hilft mir, das noch schwerere Ding auf den Rücken zu bugsieren. Ein Glas Milch, einen Apfel in die Hand, und zurück geht es.

Rückwege sind immer kürzer. Aus 1000 werden 500 Kilometer. Die Hitze kommt jetzt nicht mehr nur allein von oben, sie steigt aus den Wiesen. Die Schwalben fliegen niedrig. Die Mücken sind aktiv. Ich spute mich, den Zug zu kriegen. Als er kommt, schaffe ich kaum die Stufen hinauf, sie sind sehr hoch. Jeder, der bei den nächsten Stationen einsteigt, ist bestimmt einer, der in meinen Rucksack schauen will. Verbotenes zu tun, steht gewiss auf meiner Stirn. Immer wieder kommt ein neuer Mensch ins Abteil, immer tiefer muss ich meine Stirn senken. Und wieder kommt einer und noch einmal tiefer zu Boden geblickt. Endlich steigen alle aus, Endstation Weimar. Nunni steht am Bahnhof und streichelt mir leicht übers Haar. Heute Nacht schlafe ich tief. Ich bin ein Held, habe Gutes getan, nichts wird mich schrecken können.

9

Wir haben nie gehungert. So schlimm war die Sowjetisch Besetzte Zone nicht. Schlimm genug, aber so schlimm nicht. Schlimm war, jeder musste genau überlegen, was er wem sagte. Falsch Gesagtes konnte sehr schädlich sein. Falsch war, über die Russen und ihre deutschen Trabanten zu lachen. Wir Kinder lachten zu Hause über sie. Wir hatten keinen Grund dazu. Aber die Großen machten es und wir eben auch. Heute lache ich nicht mehr über die Russen. Sie waren einfache Menschen. Ich habe gelernt, Respekt vor einfachen Menschen zu haben. Der ist oft besser begründet als Respekt vor den nicht einfachen Menschen. Die Russen haben unser Land besetzt und befreit. Was ist gut, was ist böse?

Nunni hat einen großen Sack Rüben mitgebracht. Das haben wir gehört: man kann Rüben zerschneiden und durch Kochen den herrlichsten Sirup gewinnen. Es sind viele Rüben, ein kleines Gefäß kann es nicht sein. Also her mit dem großen Zinktopf, in dem sonst die Wäsche gekocht wird. In fiebernder Eile sind alle dabei, die Rüben zu waschen, zu schnitzeln und Zigarettenschachtel große Stücke in den Topf zu werfen. Jetzt ist er fast bis zum Rand voll. Nun das Kochen. Es werden alle Ringe vom Herd genommen und ordentlich eingeheizt. Die Flammen umtanzen den gesamten Boden des Topfes. Wir wissen, es dauert lange. Und es dauert lange. Endlich hat sich alles in einen braun-schwarzen Sud verwandelt, der zwei Fäuste dick am Grund des Topfes liegt. Kosten, wir wollen kosten, denn Sirup ist herrlich. Doch der Sud ist heiß, ist erst nach Stunden abgekühlt. Endlich ist es soweit. Alle stecken einen Finger in die klebrige Masse und kosten. Der Glanz aus unseren Gesichtern verschwindet. Was da noch leise dampft, schmeckt bitter und ekelig. Nunni sagt: „Thilo, fass mal mit an.“ Schweigend schleppen wir den Topf in den Garten, es dauert, bis die träge Masse in das Gebüsch geflossen ist. Am Abendbrottisch lachen wir darüber. Irgendetwas haben wir falsch verstanden. Nunni hat keine Zuckerrüben, sondern Runkelrüben gekauft.

10

Das Thüringer Tageblatt berichtete über den Prozess von Karl Scharf. Karl Scharf war Landwirt in Umpferstädt und hatte sein Getreideablieferungssoll nur zu 25 Prozent erfüllt. „Mehr kann ich nicht geben“, so wird er zitiert. Doch sie glaubten ihm nicht und schickten Fahnder auf seinen Hof, die versteckte 50 Zentner Getreide und 70 Zentner Kartoffeln fanden. Karl Schart wurde auf der Stelle verhaftet. Das Gericht nannte sein Verhalten böswillig und verurteilte ihn zu einem Jahr und sechs Monaten Zuchthaus.

*

Die Schule ist aus, Heimweg ist immer schöner als Schulweg, die Sonne scheint. Mit Volker Steffen spreche ich über Heidi, wir finden ihre gezierte Art blöd. Mädchen, das ist sowieso nichts. Volker wohnt in der Dantestraße. Er hat mehr in der Schule verstanden als ich. Wir tragen beide kurze Hosen. Er will Arzt werden, und ich weiß nichts über meine Zukunft. In der Schwabenstraße trennen wir uns mit Handschlag. Der Ranzen ist leicht, ich freue mich auf meine Bücher.

In unserer Straße sehe ich sie wieder, die Knechte des Tabaks. Gebückte Gestalten, fast auf allen Vieren kriechend, wühlen sie im Dreck zwischen den Pflastersteinen. In der Thomas-Müntzer-Straße, so nahe an der Russensiedlung, ist die Chance, eine nicht zu Ende gerauchte Papirossa zu finden, besonders groß. Hier, zwischen den kinderkopfgroßen Feldsteinen, die zu Zeiten Goethes in den Matsch geworfen sein mögen und heute bläulich und rund in der Sonne glänzen, halten die von den Russen weggeworfenen Zigarettenreste länger. Machorka ist eine Währung in unordentlicher Zeit. Dieser Tabak in den typisch russischen Zigaretten mit dem langen, hohlen Mundstück aus Pappe. Fast immer sind da noch Reste von Tabak zu finden. Aus 20 Funden kann im Abriss einer Zeitung eine neue Zigarette gedreht werden.

Ich zwinge meine Augen weg von den ausgebeulten Hosen. Weg von den vielfach geflickten Hemden, den kaputten Jacken, die als Nachhut einer verlorenen Dignität um dürre Körper flattern. Ich schäme mich der gebeugten Gestalten, ihrer fiebrig zwischen den Steinen arbeitenden Hände. Was Russen erst im Mund und dann weggeworfen haben zu suchen, aufzuheben und selbst an den Mund zu führen, welche Selbstdemütigung.

11

Wenn Großvater Gustav zum Essen kam, war entweder Weihnachten, Ostern oder Geburtstag. Er lebte von Omi getrennt oben unter dem Dach in zwei Zimmern in einer sonderlichen Abgeschiedenheit, die uns Kindern als Schrulle erschien. Wir durften ihn selten besuchen und staunten über das Tohuwabohu, das unsere Zimmer vor Nunnis Weisung, sie endlich aufzuräumen, wie eine Oase der Übersicht erscheinen ließ. In unserer Dummheit nannten wir ihn „Nachtlampe“. „Nachtlampe“ war also heute da. Das heißt, wir konnten uns auf Knoblauchgeruch freuen, es war eine tropfende Nase zu bestaunen. Wahrscheinlich wird auch gleich Klavier gespielt, eine Oper oder ein Wanderlied, vielleicht sogar eines, das er selbst gedichtet und vertont hat. Großvater war ein hoch gewachsener Mann, der sich auch für Kinderaugen bemerkenswert aufrecht hielt. Er hatte ein schmales, kluges Gesicht, das die energische Nase, noch mehr zwei lebhaft funkelnde blaue Augen beherrschten. Unerschütterlich behauptete er, die Knoblauchtabletten, denen er fast magische Kraft zusprach, wären geruchsfrei. Noch mehr machte ihn in unseren Augen alt: Er hatte seine juristische Doktorarbeit in lateinischer Sprache geschrieben.

*

„Kinder setzt Euch“, Omi scheint heute ein wenig beklommen. Das ist sie immer in Großvaters Gegenwart. Sie hat wie stets gekocht und wie stets freuen wir uns auf das, was ihre Zauberhand auf den Tisch bringt. Wir verschwenden keinen Gedanken an das Wunder, das hinter dieser Kunst steckt. Für uns Kinder ist es normal, erst im dritten Geschäft auf Kartoffeln zu stoßen und Milch nur in kleinen Mengen zu kriegen. Heute riecht es ein bisschen fremdartig. Oder ist das Einbildung?

„Habt Ihr Euch die Hände gewaschen?“

„Sie sind sauber, wir haben nicht im Garten gespielt.“

„Papperlapapp – Kinderhände sind immer schmutzig. Ab ins Bad.“

Nunni setzt sich Omi gegenüber an den ovalen Tisch im Esszimmer, neben Omi Wolfdietrich und Alheit auf der anderen Seite, rechts von Nunni Großvater, ich links.

„Wie geht es mit Deinem Russisch-Unterricht?“ Großvater will trotz allem auf dem Laufenden bleiben.

„Doch, es macht auch Freude. Die Sprache ist melodisch und ihre Härte in manchen Worten angenehm ernüchternd“.

„Es ist die Sprache Gogols und Puschkins, dieser beiden wunderbaren …“

„Puschkin, Gogol, ich verstehe kein Wort von dem, was sie in ihrer Sprache geschrieben haben.“ Nunni ist erhitzt. „Ich gehe abends sechs Uhr in den Russisch-Kurs. Sehr interessant, wen man da alles trifft oder nicht mehr trifft. Die Frau des Kinderarztes Hess hat aufgegeben. Ich kann es verstehen. Morgens vor eine Schulklasse treten und nicht mehr als das zu wissen, was du abends zuvor gelernt hast, ist kein Vergnügen. Die Kinder spüren das dünne Eis, auf dem du stehst. Und die Lehrer sind mehr Konkurrenten als Kollegen. Ich komme als ungelernte Seiteneinsteigerin, das würden sie allein noch hinnehmen. Schlimmer ist, ich lehre Russisch, die Sprache des Gegners von einst und des Besatzers von heute …“

„Und sitzt in der Zwickmühle. Die Kinder, wie immer, wollen’s nicht lernen, die Lehrer, das ist neu, wollen’s oder können’s nicht lehren“, Omi versteht alles. „Erika, es hilft nichts, Du musst durchhalten. Wovon wollen wir die Kinder ernähren?“

„Natürlich bleibe ich dabei, solange ich nichts Besseres habe. In der Löwenapotheke suchen sie …“

Omis Stimme vibriert: „Ich könnte heulen, Euch nicht besser unterstützen zu können. Ich hatte immer Pech mit dem Geld. Als ich jung war, hatte ich viel Geld, sehr viel. Die Nahrstädts waren reiche Leute. Aber damals gab es nichts zu kaufen. Als es wieder zu kaufen gab, war das Geld im Loch der Inflation verschwunden.“

„Mutter, Du hilfst uns so fabelhaft, ich bin Dir unendlich dankbar. Was hätte ich nach Wolfheinrichs Tod machen sollen mit drei Kindern. Auch jetzt wohnen wir umsonst in Deinem Haus …“

„Das 80 Mark Miete im Monat abwirft und 500 Mark monatliche Reparaturen brauchte.“