3,99 €

Mehr erfahren.

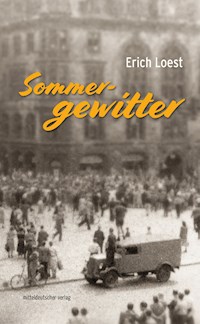

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

In der Titelgeschichte erzählt Erich Loest die Wandlung eines zehnjährigen Knaben zum handfesten Hitlerjungen. Mit sechzehn bekommt er zum Geburtstag eine Pistole geschenkt: »›Du bist jetzt alt genug‹, hieß es, ›mach keinen Unsinn damit.‹ Er freute sich über dieses Geschenk, eine Sensation war es nicht. Mit Freunden schoß er in einem alten Steinbruch nach Blechbüchsen. Er war ein Mann, der eine Waffe besaß, nun war er endgültig bereit zum Kriege.« Hier wie in den anderen Erzählungen geht es um Reifeerfahrungen von jungen Menschen in Liebe, Beruf und Umwelt – zumeist unter äußerst restriktiven Bedingungen wie etwa in der NS- oder Stalinzeit. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Ähnliche

Erich Loest

Pistole mit sechzehn

Erzählungen

FISCHER E-Books

Inhalt

Karl-May-Novelle

1

»Zum wievieltenmal sind Sie inhaftiert, May?«

»Zum drittenmal, Herr Direktor.«

»Waren’s nicht fünf?«

»Eigentlich …«

Der Direktor winkt ab, er mag diese Halbintellektuellen nicht, diese vor Ehrgeiz Zitternden, diese Kränklichen, zu kurz Gekommenen, Fahrigen. Ein Wunder, daß den May noch nicht die Schwindsucht weggeleckt hat. Dieser Direktor kann mit den stupidesten Burschen fertig werden, mit Straßenräubern immer noch am besten, die heilfroh sind, daß der Galgen sie verschont hat, die ein halbes Jahr lang wie die Hündchen winseln, wenn sie mal wieder eine Kugel am Bein gespürt haben. Aber May? »Und Sie sind zweimal ordnungsgemäß entlassen worden?«

»Ordnungsgemäß, Herr Direktor.«

»Und wievielmal sind Sie ausgebrochen?«

»Nie, Herr Direktor.« May hat die Fingerspitzen an die Drillichhose gepreßt, er starrt auf die Hände des Direktors, die Papier auffalten, ein Zucken schlägt vom Mundwinkel in die Oberlippe, das ihm seine Furcht signalisiert. Ausgebrochen, da hat ihn also einer verpfiffen, Prott vermutlich. Prott hat nie genug hören können, und ohne Protts Bohren hätte er sich diese Geschichte nicht ausgedacht vom Ausbruch aus Prags sicherstem Gefängnis, als sie einen Wärter als Geisel mitnahmen, gefesselt und geknebelt, abgeseilt eine Mauer hinunter und durch einen Graben und einen Wall hinauf, und der Doppelposten auf einem Turm hatte nicht zu schießen gewagt, drüben standen Pferde bereit, tolle Pferde, sag’ ich euch, und sie warfen den Wärter über einen Pferderücken und sprengten durch nachtdunkle Straßen, Fackeln wurden ihnen in den Weg geschleudert, unversehens waren die Felder weit und die Sterne hoch, kalt blies der Nachtwind, in einem Dickicht machten sie halt, Freunde hatten auf sie gewartet, einer wollte den Wärter erdolchen, aber er, May, hatte sich dem Kumpan in den Arm geworfen.

»Waren Sie in Prag im Gefängnis?«

Also doch Prott, weiß May, Prott, der immer wieder gefragt hat: und? Dieses Und hat die Geschichte weiterfließen lassen durch Nächte und Tage und Wälder und Schenken nach Bayern hinüber, bis zu einer Bauerntochter in einer leeren Scheune, aber da hat Prott umsonst gefragt: und?

»Haben Sie nicht verstanden?«

»Ich war nie in Prag im Gefängnis.«

»Wir werden nachforschen, May.« Ein Narr, davon geht der Direktor aus, ein Schulmeisterlein, hirnkrank schon in jungen Jahren. »Wo haben Sie gelernt, mit Pferden umzugehen?«

»Als Junge. Beim Nachbarn.«

»Ackergäule?«

May drückt die Fingerspitzen an die Hose, er möchte um Himmelswillen nichts verderben, er kennt den Karzer mit seinen nassen Mauern. »Ja, Ackergäule.« Er zwingt sich, dem Direktor in die Augen zu schauen, da wird er eher die Wahrheit herauspressen können, da kann er vielleicht auflachend sagen: Dem Prott hab’ ich einen Bären aufgebunden, der schluckt doch alles, und was soll man reden die ganze Zeit? Die Augen des Direktors sind starr hinter den Zwickergläsern, aber sie sind nicht gierig auf neue unerhörte Begebenheiten, auch Trauer liegt in ihnen. »Ich hab’ nie reiten gelernt.« Mays Hände lösen sich vom Hosenstoff, er hüstelt, die Lippe zuckt, endlich öffnet sich der Mund zu einem gnadesuchenden Lächeln. »Ich bin nie ausgebrochen, auch in Prag nicht.«

»Natürlich bist du nie ausgebrochen, May.« Der Direktor blättert in einer Mappe. Ein Hochstapler, ein Betrüger, ein Dieb ist May, kein Gewaltverbrecher. Einmal hat er Verfolger mit einem ungeladenen Terzerol bedroht, einmal hat er sich von seinem Wächter losgerissen und ist über Felder davongerannt. Das paßt nicht ganz ins übrige Bild. Der Direktor hat erfahren, daß es in der buntscheckigen Schar seiner Häftlinge sogar solche gibt, die anderen das schwerere Delikt, die härtere Strafe mißgönnen, aus Ganovenehre heraus. Nicht so May, der schneidet nur auf. »Wie war das eigentlich, als du geflüchtet bist, damals bei Werdau?«

Jetzt stößt May die Hände vor, begegnet dem mißbilligenden Blick des Direktors, läßt sie sinken, legt sie auf den Rücken, hält eine Hand mit der anderen fest. »Eine Rast, wir waren zu einem Lokaltermin unterwegs.«

»Zu einem Ort, an dem du die Leute betrogen hast, May. Wie hattest du dich dort genannt?«

»Polizeileutnant von Wolframsdorf.«

»Nicht etwa Doktor der Medizin Heilig?«

»Das war andermal.« May muß die Hände ineinanderkrampfen, damit sie nicht wieder vorrucken und gestikulieren. »Eine Rast am Mittag zwischen zwei Dörfern. Wir hatten uns an den Straßenrand gesetzt, der Wachtmeister hat Brot abgeschnitten und auch mir ein Stück gegeben, ich konnte es schwer halten wegen der Brezel, in der meine Hände steckten.«

»Eine eiserne Brezel, und du hast sie zerbrochen.«

»Erst später. Es war schlechtes Eisen.«

Die Stimme des Direktors wird höhnisch: »Aber wir hier in Waldheim haben prachtvolles Eisen vor den Fenstern, daß du’s weißt, May! Und weiter?«

»Ich hab’ Felder gesehen und eine Lerche gehört, und ich dachte an das Zuchthaus Osterstein in Zwickau und die vier Jahre darin, ich hatte plötzlich Angst, ich würde sterben, müßte ich noch einmal hinein. So bin ich aufgesprungen und losgerannt.«

»Und dem Wärter hast du einen Stoß versetzt.«

»Unabsichtlich, nur so beim Aufspringen.«

»Und bist bis nach Böhmen gekommen, May.« Der Direktor beugt sich vor. »Aber sie haben dich geschnappt und haben rausgefunden, wer du bist. Wie hast du dich doch genannt, May?«

»Albin Wadenbach.«

»Und hast behauptet, du besäßest auf der Insel Martinique eine Plantage und reistest durch Europa, um Verwandte zu besuchen. Ein Plantagenbesitzer nächtigt in einem Heuschober!« Der Direktor sieht, daß May sich verfärbt hat: bleich, schweißig ist seine Haut. »Das hörst du nicht gern, May?«

May spürt seine Hände nicht mehr, Schwäche überkommt ihn, die diese schrecklichen Namen wegdrängt, Doktor Heilig, Notenstecher Hermin, Polizeileutnant von Wolframsdorf, Geheimrat – wie doch gleich in Ponitz, als er fliehen mußte, als er das Terzerol zog? Böse Geister waren über ihm, aber er macht ihre Kraft zunichte, wenn er diese Namen auslöscht. Der Direktor hat die Geister zu neuem Leben erweckt, indem er diese Namen genannt hat, Namen aus der schrecklichen Zeit, in der die Dämonen ihn trieben, peitschten. Er selbst war es nicht, der sich als Dr. Heilig in einem Kleidermagazin in Penig ausstaffieren ließ und sich heimlich davonmachte, der sich als Notenstecher Hermin am Thomaskirchhof 12 in Leipzig einen Pelz zur Ansicht übergeben ließ, mit ihm verschwand und im Rosental überwältigt wurde. Geister hatten ihn in der Gewalt, hatten ihn neben sich selbst treten lassen. May will sagen: Das war ich nicht, Herr Direktor, oder ich war es doch, es war ein anderes Ich, mein schlechtes Ich, aber jetzt, hier in Waldheim, verschwinden die Geister der Vergangenheit, ich vertreibe sie, ich will gut, gütig sein. Die Felder und die Lerche, sie standen auf der Lichtseite, ich bin auf sie zu gelaufen. Herr Direktor, ich war, ich will – aber Mays Lippen öffnen sich nicht.

»May, wann werden Sie endlich vernünftig?« Der Direktor klappt die Mappe zu, ihn widern diese Betrügereien an. May wird nie eine Gewalttat begehen, wird sich nicht wehren, wenn er geschlagen wird, wird nie ausbrechen, nie einem Wärter widersprechen. Ein schwacher, armseliger Narr. »Aber ich will nicht, daß in meiner Anstalt von Ausbruch geredet wird, hörst du? Ich will nicht einmal, daß jemand an Ausbruch denkt! Hier herrscht Zucht, hier kommt überhaupt niemand auf den Gedanken, man könnte einen Wärter fesseln. Schon dafür gibt es Karzer!« Vor einer Minute hat der Direktor noch nicht einmal erwogen, den Schwätzer May abzustrafen, plötzlich weiß er, daß er es tun wird. Auch Narren sind gefährlich. Vielleicht macht jetzt Mays Phantasterei die Runde durch die Zellen, vielleicht träumen heute nacht Sträflinge, wie sie einen Wärter, wie sie den Direktor knebeln und auf ein Pferd binden und durch die schäumende Zschopau sprengen und sich nach dem Gebirge hinauf durchschlagen, nach Böhmen hinüber. »Ich verstehe Sie nicht, May!« Der Direktor neigt sich vor, seine Stimme wird beschwörend. »Eine große Zeit, May! Unser Volk im Aufbruch, Hände und Köpfe werden gebraucht! Sie hätten Soldat sein sollen! Manneszucht, Härte, Mars-la-Tour! Schauen Sie sich um im Deutschen Reich! Springt Ihnen das Herz nicht auf?«

May sieht das Glitzern in den Zwickergläsern des Direktors, die Schnurrbartspitzen zittern. Hinter dem Direktor hängt das Bild Seiner Majestät des Königs von Sachsen, Licht fällt auf die Orden, bricht sich. Licht – und May fürchtet sich vor der Nacht des Karzers, jeden Augenblick kann die Stimme des Direktors abbrechen, kann Karzer verkünden, sieben Tage, einundzwanzig Tage. Sedan – zu der Zeit saß May im Gefängnis, da brüllten sich die Wärter die Siegesnachricht zu, von einer Stunde zur anderen brandete das Gerücht von einer gewaltigen Amnestie auf, von einer Generalamnestie, denn einem ungeheuren Sieg mußte ungeheure Gnade folgen. Sogar die Mörder schrien, in vier Wochen wären sie frei. »May, denken Sie doch nur an die Eisenbahnen! Stählerne Stränge, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Auch durchs Zschopautal herauf von Döbeln nach Chemnitz. May, eine gewaltige Zeit!« Die Stimme des Direktors wird leiser, gerät ins Mümmeln, ins Ungenaue, derlei sagt er jeden Tag zu irgendeinem Häftling; was folgt, ist nicht speziell auf May gemünzt. »Dumm sind Sie doch nicht. Kann noch was werden aus Ihnen! In dieser großen Zeit. Alles im Umbruch, Platz für jeden im Reich.« Der Direktor sieht Angst in Mays Augen. Wo Angst ist, schlägt er zu; Angst fordert Strafe heraus, wo Angst ist, ist schlechtes Gewissen. »Eine Woche Karzer, May!«

Eine Stunde später kauert May im Dunkeln, die Kälte der Beinschelle schlägt durch den Stoff, es ist zwecklos zu versuchen, sie einmal an der einen, einmal an der anderen Seite anliegen zu lassen. Er kann den Finger nicht dazwischenschieben. Vielleicht stirbt der Fuß ab, kommt Brand hinein, sie werden ihn ins Spital tragen und den Fuß abtrennen, an Krücken wird er das Zuchthaus verlassen.

Aber ein Mann kann auch reiten mit einem Fuß. Ein einbeiniger Mann kann auf einem Wall stehen und den Abschuß einer Kanone befehligen, wenn die Sonne brennt, wenn die Tuareg anreiten in schneeweißen Burnussen und ihre Gewehre schwingen und bis an den Fuß der Schanze heransprengen, daß der Schweißgeruch der Pferde herauffliegt. Dann kann ein Mann, der sich auf einen Stock stützt, das Feuersignal schreien, und über die Köpfe der Tuareg hinweg fegt der Kartätschenhagel in die Wüste hinaus, die Tuareg reißen ihre Pferde herum und verschwinden im hochquellenden Staub wie eine Fata Morgana.

Eine Schüssel mit Brei wird hereingereicht, also ist Mittag. Für eine halbe Minute schlägt Helligkeit in die Zelle, Wüstenhelligkeit unter glitzerndem Himmel, Wüstenwind, der sich voll Hitze gesogen hat weit unten am Äquator. Der Kalfaktor wirft eine Matte hin, das hat der Direktor nachträglich angeordnet, weil ihm seine eigene Entscheidung leid getan hat: Der May, mein Gott, der Narr! May schiebt die Matte unter die Füße, hört die Stimme des Direktors: eine große Zeit! May war nicht dabei, als die Sachsen auf St. Privat vorrückten, er ist nicht einen Hügel emporgesprengt und hat, die Hand grüßend am Helm und keuchend vom atemlosen Ritt, den Befehl zum Angriff überbracht. Große Zeit, sinnt er, während er löffelt, aber er hat nie Soldat werden wollen, weil Soldaten arm waren, weil sie in feuchten Kasernen hausten wie drüben in Glauchau oder in den Wachstuben am Waldenburger Schloß, weil sie in Reih und Glied marschierten unter sengender Sonne, weil niemals er den Befehl zum Angriff überbringen würde, sondern Rittmeister von Schönburg vielleicht, und der Musketier May wäre, andere Musketiere neben sich, vorgestapft auf St. Privat. Sonne ja, marternde Sonne, aber er war frei unter ihr, und wenn er gehorchte, dann nicht einem Korporal. Er hat als Junge seinem Vater gehorchen müssen, sein Vater spielte Leutnant, Hauptmann, Major, General, er selbst war die sächsische Armee und schlug Preußen, Russen, Franzosen auf den Feldern vor Ernstthal, schwärmte aus und schrie Hurra und stand zitternd unter den Befehlen seines Vaters, der Offizier der Ernstthaler Bürgerwehr war und so gern ein richtiger Offizier hatte sein wollen. Nein, er hat sich nie danach gesehnt, Soldat in einer richtigen Armee in einem richtigen Krieg zu sein. Nicht einmal General. Nicht gegen Dänemark, nicht auf der Seite des preußischen Friedrich oder gegen ihn, weder mit Napoleon noch gegen ihn bei Leipzig. Der Vater hatte es ihm ausgetrieben, dieser Mann mit den fiebernden Träumen, der selig gewesen war, wenn er in der Schenke neben einem Beamten, einem Kaufmann, einem Notar hatte sitzen dürfen, Offizier der lächerlichen Bürgerwehr wie sie, und der am nächsten Morgen mit grauem Gesicht hinter seinem Webstuhl gehockt hatte, wieder ein hungriger Weber. May reibt die Füße gegeneinander. Was ist schlimmer, eine Fußfessel im Zuchthaus zu Waldheim oder an einen Webstuhl in Ernstthal gekettet zu sein?

May krümmt sich auf der Matte zusammen, seine Schenkel liegen auf, ein Ellbogen ist auf den Stein gestützt. So löffelt er den Brei, Wärme breitet sich vom Magen her aus, Schläfrigkeit auch, so träumt er sich in die Kindheit zurück, als er blind war, als er durchs Haus tappte, als er roch: die modrige Steinkühle des Hausflurs, den beißenden Geruch aus der Küche, als er fühlte: kalt die Klinke der Hoftür, die Schwelle unter dem Fuß, die runden, glatten Steine im Hof. Der Duft des Fliederbuschs.

Es ist nicht möglich, daß der Flieder so viele Monate hindurch geblüht hat, wie Karlchen May blind war, aber wenn May zurückdenkt an diese Zeit des Tastens und Hörens und Riechens, dann duftet der Flieder, spürt er Sonnenwärme auf seinen Wangen. Sonnenwärme auch auf der Landstraße von Waldenburg, Pflaumenbäume an den Seiten, Sonnenstrahlen sickern durchs Fenster der Schulstube, als der Lehrer May die Uhr zückt, als er die Uhr in der Sonne funkeln läßt, als sich Jungen aus den Bänken hochdrücken, um die Uhr des Herrn Lehrers leibhaftig sehen zu können. Eine Uhr, wer besitzt schon eine Uhr, der Vater nicht, der Großvater nicht, aber Herr Lehrer May.

Am Abend wird die Fußfessel gelöst, May fühlt von einer Zellenwand zur anderen, spreizt die Finger vor dem Gesicht. Die Schritte passen sich der Zellenlänge an, sieben Schritt hin, sieben zurück, federnd berühren die Fingerspitzen die Mauer, kurz vorher signalisiert Mörtelgeruch: noch wenige Zoll. An den Grafen von Monte Christo erinnert sich May, eine bessere Gefangenengeschichte, Verliesgeschichte wird nie jemand erfinden. Sieben Schritt hin, sieben her, den Boden müßte er aufgraben in einer einzigen Nacht, müßte Steine und Mörtel gegen die Tür türmen, mit dem Löffelstiel die Fugen auskratzen, das Gewölbe durchbrechen. Vielleicht lag darunter die Wachstube, wie ein Gespenst stürzte May von der Decke herunter auf den Tisch, schleuderte einen Wärter gegen den Spind, seine Faust bohrte sich in einen Magen, ein Mann sank röchelnd zusammen. Eine Minute später trat May, in eine Wachtmeisteruniform gekleidet, die Pistole in der Faust, aus der Wachstube, am Tor will ein Posten nach der Parole fragen, sein Kiefer klappt töricht herab, als er in die Pistolenmündung starrt. Eine Nacht und einen Tag lang reitet May, oben bei Marienberg liefert er sich mit einer Ulanenstreife ein Pistolengefecht, sein Pferd bricht unter ihm zusammen. Zu Fuß schlägt er sich durch die Wälder, schreibt aus einem böhmischen Gasthof ein böhmisches Billett an den Zuchthausdirektor von Waldheim.

Drei Tage, vier Nächte verstreichen, am vierten Tag läßt der Direktor den Sträfling May wieder in den Arbeitsraum bringen, da er hofft, dieser Denkzettel habe genügt. Prott, der Viehdieb, schaut schräg von den Tabakblättern auf. Alle warten, daß May berichtet, wie es im Karzer war, warum er eher herausgekommen ist, denn die Kunde war rasch durch den Bau geflogen: May sitzt für sieben Tage im Karzer, warum? May zieht Tabakblätter heran, streckt die Finger, die noch steif vor Kälte sind. Noch schweigt er, das ist gegen alle Spielregel, er weiß, daß fünfzehn Hirne sich martern, daß fünfzehn Ohrenpaare warten. »Eine alte Geschichte«, läßt May endlich wie nebenbei fallen. »Hängt mit dieser Sache in Böhmen zusammen. Kann darüber nicht reden, versteht ihr!«

Prott fragt sofort: »Wieder der Ausbruch?«

May spürt ein Ziehen in der Brust, möchte antworten: Ja, der Ausbruch. Aber er weicht aus: »Vielleicht haben sie einen alten Kumpel geschnappt.«

Prott pfeift durch die Zahnlücken. »Nachschlag?«

Nachschlag, damit ist zusätzliche Strafe gemeint. Nachschlag, das fehlte noch, sinnt May, ihm wird der Direktor keinen einzigen Tag schenken, dem Wiederholungstäter. Aber Nachschlag – schweißnaß sind Mays Hände auf einmal, er fürchtet, die Besinnung zu verlieren. Prott und zwei, drei andere ziehen ihn hoch, schleppen ihn ans Fenster, drücken sein Gesicht zwischen die Gitter, damit er frische Luft atmet. »Kriegst von mir die Hälfte Brot heute abend«, verspricht Prott. »Wirst schon wieder, Karle, wirst wieder!«

Ein paar Tage braucht May, bis er den Karzer überwunden hat, bis er wieder so viele Zigarren wickelt wie sonst. Ein Thema gibt es in diesen Tagen: Gewehre, Pistolen. Einer unter ihnen hat als Waffenmeister bei den sächsischen Dragonern gedient, er weiß alles über Perkussionsgewehre, ausführlich schildert er allerlei Versuche, Zündhütchen so zu lagern, daß sie dem Schützen rasch zur Verfügung stehen, ja daß sie automatisch auf die Zündkegel gesteckt werden. Amorcoirs nennt man die Magazine, es gibt Kautschukstreifen, in die die Hütchen eingedrückt sind. Der Franzose Bessières präsentierte das erste automatische Zündhütchenmagazin an einem Armeegewehr auf der Pariser Weltausstellung von 1855.

May fragt nicht dazwischen, kann nichts beisteuern, merkt sich den Begriff des Süddeutschen Konventionalkalibers. Die Franzosen – denen wird ja nun erst einmal die Lust vergangen sein, mit Waffen zu experimentieren, die haben zu zahlen, denen ist heimgezahlt worden, und das Elsaß und das halbe Lothringen sind sie los. Einer war dabei bei Wörth, ist mit Typhus ins Lazarett gebracht worden, jetzt bietet er zum wiederholten Mal sein Erlebnis. Kleine Geister, denkt May, sie haben nichts gesehen als den Helmrand des Vordermanns beim Marschieren. Einer zog mit auf Königgrätz, hat an der Elbe Erbsensäcke bewacht, während nahebei die Armeen aufeinanderschlugen. Staub und Dreck und Fraß aus Kartoffeln und Rüben und schreiende Offiziere und Schweißgeruch wie in den Wachstuben in Waldenburg unter dem Schloß, das ist wie Zuchthaus, das ist wie daheim in Ernstthal, wo die Geschwister starben. Neue Geschwister kamen zur Welt, frische Rekruten ziehen in die Kasernen ein, aber nie würde er, May, vor einer Schwadron hersprengen. Kein Musketier rettete dem König das Leben, sondern ein Fähnrich. Nie wurde ein Lehrer General.

May fächert Tabakballen auf, die Fingerspitzen werden taub. Seine Oberlippe zuckt, die Arme schmerzen. Er braucht Hoffnung, Hoffnung erwächst aus dem Traum. Träume waren die Bücher, die er als Knabe in einer Schenke verschlang, wo er Kegel aufsetzte, wo ihm der Wirt hin und wieder ein Buch überließ, fleckig, schimmlig, grell die Bilder, schrill die Taten. Zwei Titel sind sofort gegenwärtig: »Botho von Tollenfels, der Retter der Unschuldigen« und »Bellini, der bewunderungswürdige Bandit«. Hoffnung, die abgetötet worden ist, kann nicht wieder zum Leben erweckt werden. May will vergessen, daß er träumte, ein Räuber zu sein, nie wird er jemandem erzählen, daß er eines Morgens in einer Kegelbahn einen Zettel zurückließ: »Heute hab’ ich hier genächtigt. Karl May, Räuberhauptmann«. Wie ist das: Etwas, worüber niemand spricht – ist das gestorben? Etwas, das vergessen ist – ist das nie gewesen? Dieser Zettel – vielleicht denkt niemand mehr an ihn, nicht in diesem Dorf zwischen Chemnitz und Schwarzenberg, er ist in keiner Akte erwähnt.

»He, May!« Das ist natürlich Prott, der Viehdieb, ein böser Geist, der Geschichten aus ihm herauslockt, die vergessen sein sollen, der zu Geschichten ermuntert, die nie geschehen sind. Prott reißt lachend den Mund auf, May starrt auf schwarze Zahnstummel. »He, May, wo warst du eben? Erzähl mal, May!« Ein Spinner ist May, weiß Prott, ein Narr, ein Lügner, aber Geschichten kann er sich ausdenken wie kein anderer, und wenn er so dasitzt, als schliefe er in der nächsten Sekunde ein, ist er wohl gar nicht mehr in diesem Arbeitsraum, dann reitet er vielleicht wieder durch böhmische Wälder und raubt eine Kutsche aus und streut tausend Dukaten den Armen in den Bergdörfern hin, und hungernde Kinder schlingen sich satt, und arme Männer kaufen sich und ihren Frauen Röcke und Mäntel und Schuhe.

Kein guter Arbeiter, der May, denkt Prott, man muß ihn stoßen, damit man nicht seinetwegen um ein zusätzliches Stück Räucherfleisch kommt. »He, May, nun erzähl!«

Aber May redet wenig in diesen Tagen, er hört dem Gespräch zu, das von Waffen weiterfließt zum großen Krieg gegen die Franzosen, den alle deutschen Stämme schlugen. Preußische Ulanen ritten in kleinen Trupps durch die französischen Linien, klärten auf, streiften durchs Hinterland, verfolgt von französischen Reitern, beschossen von Franktireurs aus dem Hinterhalt, furchtlos, erfinderisch, unermüdlich. Ihre Pferde fetzten im Vorbeigehen Laub von Bäumen, soffen aus französischen Bächen. In der Nacht wurde ein einsames Gehöft umstellt, besetzt, die Pferde ruhten im Stall, die Männer schlangen Brot und Fleisch und schlürften Wein. Die Bauernfamilie saß verängstigt zusammengedrängt, aber ein blutjunger, schlanker Leutnant versicherte in tadellosem Französisch, niemandem würde ein Haar gekrümmt. Im Morgengrauen sprengte die Patrouille weiter, harte preußische Taler blieben auf dem Tisch zurück.

Mays Finger streichen über Tabakblätter, er träumt sich in diese Fabel hinein. In einem lothringischen Schloß lebt ein junger Deutscher als Hauslehrer, ein hochgewachsener, schöner Mann mit blondem Haar und männlichem Blick. Aber ein Buckel entstellt ihn, niemand ahnt, daß er in Wirklichkeit ein preußischer Offizier ist, von uraltem Adel aus Pommern, daß er seit langem die Gespräche des Hausherrn und anderer Offiziere am Kamin belauscht, ihre Ränke gegen die deutschen Staaten, gegen Preußen vor allem, durchschaut, geheime Nachrichten über den Rhein schickt. Da streifen Ulanen um dieses Schloß, der Hauslehrer, der Rittmeister, rettet sie aus tödlicher Umklammerung. Der Buckel? Am Ende wirft er ihn ab, der Buckel ist aus eisernen Bändern und Leder. Strahlend schön steht der Rittmeister vor der Tochter des Schloßherrn. Das belauschte Gespräch, sinnt May – als er schon einmal gefangen saß, im Schloß Osterstein zu Zwickau, hat er geträumt, er wäre Schriftsteller. Aber in den Monaten der Freiheit danach hat er keine Zeile zu Papier gebracht, er war an vielen Orten in Sachsen und Böhmen, ist umgetrieben worden. Das belauschte Gespräch – May ahnt, daß ein Schriftsteller, auf Fortgang der Handlung bedacht, mit ihm viele Knoten schürzen kann. Wie war das, hat er nicht in Zwickau Themenkreise ausgewählt, einer davon war Afrika, einer Amerika, das Land der Rothäute? Oh, er hat den berühmten Cooper verschlungen, nicht nur Räuberromane in eines Ernstthaler Wirtes Hinterstube. Das belauschte Gespräch, das liest man bei Cooper nicht. Aber man findet diesen großartigen Kampf auf einer Felseninsel inmitten des Wasserfalls Glenn und das Ringen um einen hölzernen Turm auf einer Insel im Ontariosee.

»Feierabend!« Das ruft ein Wärter herein, Prott befiehlt Antreten, meldet, läßt zum Zellenbau abrücken. May, der Sträfling 402, marschiert in einer Reihe mit Dieben, Betrügern, Landstreichern, einem Totschläger, einem Räuber. Aber dieser Räuber raubte für sich und Kumpane und Weiber, er war nicht wie Bellini, der bewunderungswürdige Bandit, nicht, wie Karl May hatte sein wollen mit seinem Kameraden Krüger in diesen dunklen Wochen von Ernstthal ins Gebirge hinauf. Das Gute, sinnt May, während er sich vor seiner Zelle aufstellt, es gibt das Gute und das Böse, man muß es trennen, um es allen Menschen zeigen zu können. Wer, wenn er das Gute deutlich gesehen hat, möchte dann noch böse sein?

May wird eingeschlossen, ein wenig später öffnet der Wärter noch einmal die Tür, ein Kalfaktor schiebt die Schüssel mit der Abendsuppe und ein Stück Brot herein und noch ein Stück Brot von Prott dazu. Schlüssel klappern, Ruhe legt sich über den Bau, May ißt gemächlich, seine Gedanken streifen, verweilen, er findet, daß sie wie in einem stillen Wasser schwimmen, sie vermeiden Untiefen, biegen vor Riffen ab, gleiten ins sanfte Wasser zurück, das blau ist, warm, das in glatten Wellen gegen sein Boot schlägt. Lebensboot, sinnt May. Er liegt auf dem Rücken, starrt gegen die Decke. Es ist wahr, weiß er, in Zwickau hat er sich vorgenommen, Bücher für alle Menschen zu schreiben, die das Gute suchen. Aber er selbst hat nach der Haft nicht so leben können, wie diese Bücher es verlangen sollten. Ganze dreizehn Monate war er frei, dann haben sie ihn gefaßt im Böhmischen und nach Mittweida gebracht und zu vier Jahren Kerker verurteilt. Zwei Jahre sieben Monate und fünf Tage sind vorbei, der Rest wird vergehen. Ob er bis dahin diese Dämonen besiegen kann, die ihn getrieben und gefoltert haben? Er wird kein Räuber wieder sein wollen. Er wird schreiben, dichten. Traktate?

2

Noch einmal wird an diesem Abend die Zellentür aufgeschlossen, der Katechet Kochta tritt ein, der Hilfsgeistliche der Anstalt, May springt auf, meldet, die Zelle dreineunzehn sei belegt mit dem Sträfling vierhundertzwei, da nickt der Katechet und weist auf den Schemel, er selbst setzt sich auf die Pritsche. »Sie waren im Karzer, May«, beginnt Kochta, verschweigt, daß er beim Direktor vorstellig geworden ist und gebeten hat, May einen Teil der Strafe zu erlassen. Typhus, Cholera, Beinbruch, dafür kennen die Ärzte Symptome; aber was ist das mit May? »Die Lüge«, sagt Kochta, »warum lügen wir? Aus Angst, oder weil wir einem anderen nicht weh tun wollen.« Er mustert Mays Stirn, die Augen, die hin und her huschen, die Lippen sind breitgezogen zu einem wartenden, argwöhnischen Lächeln. »Sie müssen sich nicht ängstigen, May, Ihre Karzerstrafe ist vorbei. Aber warum haben Sie Ihre Kameraden so belogen?«

»Ich habe eine Geschichte erzählt, eine Geschichte ist keine Lüge.«

Kochta horcht auf. »Eine Legende?«

»Vielleicht.«

»Aber eine Legende muß einen edlen Kern haben. Sie muß den bessern, der sie hört.«

Das wartende, rückzugsbereite Lächeln ist aus Mays Gesicht gewichen. Kochta ist ein großer, schwerknochiger Mann, nicht eigentlich alt, aber alles andere als jung, man meint, er habe vor zehn Jahren schon so ausgesehen und würde in zehn Jahren nicht anders aussehen, er habe immer Anzüge getragen aus schwarzem, festem Tuch, das nie zerschliß und allenfalls an den Ellbogen seifig wurde. Von Kochta strahlt Ruhe aus. May spürt sie, diesem Mann muß man nicht sofort antworten wie dem Vater, einem Polizisten, dem Zuchthausdirektor. »Nützen«, sagt May, »ich wollte so gern den Armen helfen. Ich wollte sogar stehlen für die Armen.«

»Du täuschst dich, May. Du hast für dich gestohlen. Beim Krämer Reimann in Wiederau.« Mays Augen flackern wieder, Spannung kehrt in die Mundwinkel zurück.

Beim Krämer Reimann, das wissen beide, hat sich May als Geheimpolizist Leutnant von Wolframsdorf ausgegeben, der nach Falschgeld fahndet. Einen Zehntalerschein hat May als gefälscht und eine Uhr als gestohlen bezeichnet und beschlagnahmt, den Krämer hat er ins Gasthaus geführt, wo ihn angeblich Gendarmen abholen und nach Rochlitz eskortieren sollten. Durch eine Hintertür ist May mit Geld und Uhr verschwunden. »Du hast für dich gestohlen, May. Du wolltest mehr scheinen, als du bist. Du warst hoffährtig und eitel.«

»Ich wollte …«

»Was wolltest du?«

»Ins Gebirge hinauf.« Immer wieder Gebirge, Wälder, kreisrunde Kessel mit Felsenrändern und einem schmalen Eingang, der von Gebüsch überwuchert war und den nur wenige Verschworene kannten. Im Kessel eine sanfte Wiese, einsam ragende Bäume, ein Quell. Dort konnten Männer vom Pferd steigen, sich um ein Feuer scharen, Männer unter sich konnten ein Männergespräch führen. Keine Gefahr, daß Feinde lauschten.

»Ins Gebirge?«

May zieht den Blick hoch; Kochtas Augen warten. Da ist er wieder aufgetaucht, dieser Jugendtraum vom bewunderungswürdigen Banditen Bellini, gemischt mit der Phantasterei vom Ulanenoffizier in einem lothringischen Schloß inmitten von Wäldern. An einem Quell trifft sich der Offizier mit der Tochter des Schloßherrn, geheime Nachrichten verbirgt er in einem hohlen Baum, daß sie ein Bote abhole und über den Rhein und nach Berlin bringe.

»Sie sind zerstreut, May. Dabei haben Sie’s gut, soweit man’s im Zuchthaus gut haben kann. Sie schlafen in einer Einzelzelle, zur Arbeit sind Sie mit anderen zusammen. Die Arbeit ist leicht, nicht wahr? Sie sollten die Zeit bei uns nützen, um zu sich zu kommen. Ihre verworrenen Träume – schütteln Sie sie ab! Lesen Sie! Ich werde beim Direktor für Sie bitten. Ich werde Bücher für Sie auswählen.«

Eine Woche später hält May Bücher und Journale in den Händen. Von Mungo Park liest er, der den Lauf des Niger erforschen wollte; des unheimlichen schwarzen Flusses. Ein Besessener war Mungo Park, halb verrückt war er gewiß, als er auszog, als Araber verkleidet, und sich mit Krankheiten herumschlug und den unsäglichen Strapazen eines Wüstenmarsches und immerfort vom Tod bedroht war und doch den Niger fand und ihm folgte über Stromschnellen hinunter, geschunden, ohne Aussicht auf Lohn. Hoffnung hat ihn getrieben, sinnt May, nicht Hoffnung auf Ruhm und Geld, sondern auf Lohn aus der eigenen Brust. In diesen Tagen sitzt May schweigsam bei den Tabakblättern, die anderen Sträflinge fragen, hänseln ihn, wollen Geschichten herauslocken. Aber May reitet, leidet mit Mungo Park, da kann er vergessen, was der Katechet Kochta zum Leben erweckt hat, die Dämonen Leutnant von Wolframsdorf und Plantagenbesitzer Albin Wadenbach und Doktor der Medizin Heilig. May fröstelt, während seine Hände Tabakblätter rollen, während er an der Seite von Mungo Park aus dem Uferdschungel des Niger zu einem Zeltlager der Tuareg hinüberspäht. Park wird vom Fieber geschüttelt, Schweiß bricht ihm aus, während sie durch Sümpfe zurückschleichen. May rettet ihm das Leben, denn ein Krokodil schnellt aus dem Morast, will Mungo Park packen, aber May reißt die Büchse hoch und fällt das Tier durch einen Schuß ins Auge. Hätte er es nur um einen einzigen Zoll verfehlt, lebte Park nicht mehr.

»He, May!«

May fährt zusammen, die anderen lachen. Prott zählt May vor, wie wenig er in den letzten beiden Stunden geschafft hat, fragt ihn, ob er krank sei. Dann solle er sich zum Feldscher melden, soll die anderen nicht mit seinem Anteil belasten. Wenn er ihnen wenigstens eine Geschichte erzählte, eine dieser tollen Geschichten aus seinem Leben! Dann könnten sie vielleicht ein wenig für ihn mitarbeiten. May trinkt Wasser aus einem Krug, feuchtet sich die Stirn an. Es ist kühl im Arbeitsraum hinter den Mauern des Zuchthauses Waldheim. Er ist nicht in Afrika, nicht Mungo Park spricht mit ihm, er hat ihm nicht das Leben gerettet. Prott schmeißt May einen frischen Ballen hin und befiehlt, die Blätter zu lösen, aber vorsichtig gefälligst! Und eine Geschichte, he! Wie ist das weitergegangen in Böhmen, hat er nun eine Räuberbande befehligt oder nicht?

May will alle Kraft in die Hände zwingen, damit das Hirn Ruhe hat vor dem Teufel Prott und seinen Hilfsteufeln, vor den Dämonen Doktor Heilig und Leutnant von Wolframsdorf, vor dem Dämon, der ihn getrieben hat, eine geborgte Uhr als Eigentum auszugeben. Der Vater steht auf seinem Feldherrnhügel über dem Städtchen Ernstthal, ist dem Webstuhl entronnen, befehligt ein Bataillon, ein Regiment, die sächsische Armee in der Schlacht von Kesselsdorf, und sein Sohn Karl steht frierend in der dünnen Jacke mit den längst zu kurzen Ärmeln und preßt einen Knüppel an die Schulter, der ein Gewehr sein soll. In einer Höhle verbirgt sich Karl, wärmt sich an einem spärlichen Feuer, weiß, daß ihn die Gendarmen suchen, ihn, den Dieb, der ein Räuberhauptmann werden will. Die Dämonen dringen in die Höhle ein, aus beiden Pistolen feuert May.

Prott packt als erster zu, aber er kann den fallenden May nicht halten, die Hand rutscht von der Schulter ab, May schlägt halb an die Wand und halb auf den Ziegelboden. Prott zieht May hoch, ein anderer hilft, ihn zu stützen, ein dritter hält einen Becher an Mays Lippen. May schlägt die Augen halb auf, läßt die Lider sofort wieder sinken; da fassen sie ihn unter den Achseln und tragen ihn hinaus und den Gang entlang und legen ihn auf die Pritsche in seiner Zelle. Ein Wachtmeister beugt sich über den Sträfling 402, lauscht auf den gleichmäßigen Atem, fragt Prott: »Der arbeitet wohl nicht gern?«

»Das ist es nicht. Der ist bißchen verrückt. Manchmal bildet er sich ein, er wäre nicht hier, sondern in Böhmen.« Prott hat nicht das ausgedrückt, was er meint, er sucht nach genaueren Worten, fügt hinzu: »Der kann seine Gedanken wegschicken. Die sind wirklich in Böhmen oder sonstwo, und May sitzt hier und wickelt Zigarren.«

Später steht der Katechet Kochta vor Mays Pritsche und legt die Hand auf Mays Stirn. Fieber hat May, nicht beängstigend hoch, der Atem geht ruhig. Die Zigarrenmacher haben ihm berichtet, wie May stumm gesessen und auf keine Frage, keine Hänselei geantwortet hat. Fieber von der Seele her, sinnt Kochta, ob es das gibt? Es ist nur gut, daß niemand den Feldscher geholt hat, der hätte womöglich geglaubt, ein Wasserguß könne den vermeintlichen Simulanten May am ehesten auf die Beine bringen. »May«, sagt Kochta, »nun hören Sie doch und sehen Sie mich an! Ich weiß, daß Sie mich hören! Sie flüchten vor mir, hab’ ich das verdient?«

Mays Lider zucken, May schlägt die Augen auf, starrt Kochta an, sieht ein Lächeln, sieht Lippen sich bewegen. Kochta spricht zu May hinunter, Kochta befiehlt nicht, schreit nicht, Kochta setzt sich auf den Rand der Pritsche zum Sträfling May und legt wieder die Hand auf dessen Stirn und sagt, das Fieber komme von der Seele, vom Herzen her, vom Gehirn vielleicht, die Gedanken fiebern, nicht eigentlich der Körper.

»May, vielleicht tun Ihnen die Bücher nicht gut? Sie sollten in der Bibel lesen, die großartigen Gleichnisse vom Herrn. Oder ruhige, schöne Gedichte. Was haben Sie gelesen?«

»Über Mungo Park.«

»Wer ist das?«

May richtet sich halb auf, während er mit fahrigen Worten berichtet; der Katechet drückt ihn zurück, fragt: »Wem bringt er Gutes?«

»Er bringt Wissen.«

»Wissen über einen Fluß, über ein Stück der Erde. Der Herr will, daß der Mensch sich die Erde untertan mache. Deinem Park können Missionare folgen. Du hast recht, May, sich an ihm aufzurichten. Aber tust du es nicht auch wegen der Gefahr?« Die Gefahr, sinnt Kochta, vielleicht hat Gefahr diesen Mann gelockt zu stehlen, vielleicht suchte er einen Feind, um sich zu beweisen, daß er stark war, und er sah niemand anderen als möglichen Gegner als die Gendarmen? Ein Rätsel ist May, ein Mensch immerhin, der sucht, und wer sollte ihm finden helfen, wenn nicht der Herr? »May, ehe du schläfst, wollen wir beten.«

May faltet die Hände, hört Worte, die um Ruhe und Frieden für ein aufgewühltes Herz bitten. Ruhe und Frieden aber kann er nicht finden, wenn er nicht die Dämonen besiegt, die ihn quälen, die ihn zu seinen wilden Gedankenketten treiben, aber die Phantastereien bringen ihm seltsamerweise die Ruhe, die er zum Schlafen braucht. »Der Herr schenke dir Frieden«, spricht Kochta. »Der Herr lasse dich in Eintracht mit allen leben, die um dich sind. Du sollst nicht töten, spricht der Herr; aber auch der sündigt schon, der seinen Bruder im Zorn ansieht. Und eine kleine Sünde wiegt schwerer als eine große.« Und so soll May ruhig schlafen und am Morgen zu den anderen gehen und mit ihnen arbeiten und denen nicht zürnen, die ihn verspottet haben. Dann wird der Spott in ihren Kehlen verdorren.

Der Wärter schließt hinter Kochta ab. May ist allein, Dunkelheit breitet sich in der Zelle aus, die letzten Geräusche im Haus ersterben. An ein Gespräch erinnert sich May, das sie vor Wochen während der Arbeit geführt haben: Kann man sich im Zuchthaus heimisch fühlen? Nach vier Jahren, haben manche gesagt, nach fünf oder sechs, wenn vergessen ist, was Frauen und Schnaps und ein durchsonnter Wald und der Geruch eines reifen Roggenfelds für Glück sind. Zwei Jahre, sieben Monate und siebzehn Tage ist May im Gefängnis, erst Untersuchungshaft in Mittweida bis zum Prozeß, an einen Wärter gefesselt marschierte er über Ringethal und Hermsdorf nach Waldheim, sah den Turm der Burg Kriebstein über der Zschopau im Mittagslicht, tauchte ein in die dämmrige Kühle des Zuchthauses Waldheim. Ein Heim im Wald, sinnt May, dieses Wort ist bitterster Hohn. Aber Ruhe findet er allmählich vor seinen Dämonen, er wird sie besiegen, bis er entlassen wird in einem Jahr, vier Monaten und dreizehn Tagen. Schreiben wollte er – ob er einmal diese Dämonen aus sich herausschreiben kann? Vielleicht, wenn er sich in Waldheim geborgen fühlt. Vielleicht schon nach nicht einmal drei Jahren? Er sehnt sich nicht nach den Tagen, da er durch Sachsen und Böhmen streunte. Er sehnt sich nach Abenden wie diesem, wenn er liegen kann, wenn seine Gedanken nahe sind und nicht in Böhmen, in lothringischen Wäldern, durch afrikanische Wüsten irren.

Tags darauf ist das Fieber abgeklungen, May beugt sich blaß und stumm über seine Tabakblätter. Von Politik ist die Rede, von Nationalliberalen und Konservativen und der Reichspartei und dem einen Mann der Sozialdemokratie im Reichstag. May hört kaum zu, Geschwätz für ihn. So hat der Vater geredet, wenn er vom Bier nach Hause kam, so klug und so dumm und so aufgeregt und so eitel. Hoffnung braucht May, und Hoffnung kommt für ihn nicht aus der Bibel, in der Ferne liegt sie, von dort muß er sie holen. Einmal, dessen entsinnt er sich, brach er in eine erträumte Ferne auf. Als die Not zu Hause am größten war, verschwand er eines Morgens und ließ einen Zettel zurück, auf dem stand, er sei nach Spanien unterwegs, um von spanischen Räubern Hilfe zu erbitten. Er kam nicht über Zwickau hinaus.

Am Abend bringt Kochta die Bibel, er bringt auch Papier und Tinte und Feder. »Schreib deine Gedanken auf«, rät Kochta. »Wenn du das vermagst, kannst du dich von bösen Vorstellungen befreien.« Für einen Augenblick wird Kochta von der Idee gestreift, diese Bogen später zu verbrennen, die Worte mit dem Papier den Flammen zu übergeben und so auszulöschen. Hexerei wäre das, weiß Kochta, er schiebt diesen Gedanken von sich.

May blättert, als er allein ist, in der Bibel, er legt sie beiseite, nimmt einen Bogen, fährt mit der Hand glättend über ihn hin. Über Mungo Park will er schreiben, nicht so sehr über Mungo Park wie über sich selbst an Parks Seite. Einen Namen braucht er für sich, er wird ihn finden, einen klingenden Namen, der so wenig alltäglich ist, wie es die Abenteuer sind, die er erlebt. In der Wüste wird sein Bericht beginnen, auf einer Sanddüne, mit einem Blick bis in die Unendlichkeit. May schreibt diesen Satz: »Swallow, mein wackerer Mustang, spitzte die kleinen Ohren.« May liest ihn wieder, richtet den Blick auf die Zellenwand, denkt an den nächsten Satz, schreibt ihn, streicht ihn durch. An diesem Abend füllt er vier Bogen.

Swallow, mein wackerer Mustang, spitze die kleinen Ohren – diesen Satz sagt sich May am nächsten Morgen immer wieder in Gedanken vor, er findet ihn träumerisch, hoffnungsvoll, Kraft fühlt er in ihm, die auf ihn zurückkommt. Denn er selbst ist es, der über Dünen sprengt, er tröselt keine Fäden auf, mit denen Tabakblätter gebündelt sind. Swallow, mein wackerer Mustang.

»Na, May?« Prott hat durch einen Kalfaktor erfahren, daß Kochta mit Tinte und Papier zu May unterwegs war. May hat einen Abend lang geschrieben – was in aller Welt? Hat er seine Kameraden angeschwärzt, ist May unter die verdammten Spitzel gegangen? »Na, Karle, hast die Bibel abgeschrieben gestern?«

»Ein Verleger«, sagt May, »hat sich an mich gewandt.« Dieser Satz ist heraus, ehe May ihn recht bedacht hat. Ein Verleger, warum nicht? Prott fragt, was das sei, ein Verleger. May erklärt es ihm, fügt hinzu, er wäre schon ein paarmal aufgefordert worden, die Abenteuer seines Lebens zu Papier zu bringen. Prott wagt nicht zu höhnen, die Größe der Lüge überwältigt ihn. May wird ein Buch schreiben? Ein Buch vorerst nicht, antwortet May, eine Artikelserie für Zeitschriften zunächst, vielleicht wird daraus später ein Buch.

»Was verdienst du daran?« Das fragt einer, der einen Kutschwagen und vier Pferde an drei Interessenten gleichzeitig verkauft hat. May lächelt; darüber sei das letzte Wort nicht gesprochen. Er ertappt sich bei dem Gedanken, daß ihm jede Vorstellung fehlt, was ein Verleger für ein Buch, für eine Zeitschriftenseite bezahlt. So viel hat er über die Schriftstellerei gehört: Man kann verhungern dabei, und man kann steinreich werden.

Nach einer Woche hat May fünfzig Bogen mit Wörtern bedeckt, Swallow, der kleine Mustang, hat seinen Reiter in die geheimnisvolle Stadt Timbuktu hineingetragen, der Reiter ist gefangen worden und ausgebrochen, sein Dolch hat über der Kehle seines Wächters geschwebt, aber der heilige Satz, daß man nicht töten soll, ist stärker gewesen als der Wunsch nach Vergeltung. Der Katechet Kochta liest mit zwiespältigen Gefühlen, sucht Güte, Verzeihen, fragt May, ob es nicht schöner wäre, wenn am Schluß ein Missionar aufträte, der wenigstens einen Araber zum Christglauben bekehrte. May liest voller Verwunderung noch einmal diese und jene Seite – das alles hat er geschrieben? Schaudern ist dabei und tiefe Freude. Kann er indem er schreibt, die Dämonen besiegen?

Anderentags steht Kochta vor seinem Direktor, legt Mays Erzählung auf den Tisch. Der Direktor zieht die Augenbrauen hoch: May, der schwächliche Schwätzer? Sieh an! Der Direktor drückt den Zwicker fest, liest und lacht. Rechter Schund ist das alles, entscheidet er nach zwei Seiten, aber natürlich ist es besser, wenn May seine abstruse Phantasie am Papier abreagiert, als daß er die übrigen Sträflinge rebellisch macht. »Und Sie versprechen sich etwas davon?«

»Beruhigung«, antwortet Kochta, »Ausgleich, vielleicht Heilung.«

»Heilung?« Das klingt dem Direktor nun ein wenig übertrieben, aber so kennt er seinen Katecheten, gütig bis zur Selbstaufopferung, ein Träumer, manchmal leider ein Narr. Eine Tracht Prügel hat bisweilen schon Wunder getan; zugegeben, bei May wäre sie nicht das probateste Mittel.

»Vielleicht mußte sich May gedruckt sehen.«

Der Direktor lacht, daß die Schnurrbartspitzen zittern. Das ist nun wieder sein Katechet, wie er leibt und lebt. Vielleicht wird er noch das Geschreibsel des May an einen Verleger vermitteln? Dies hier ist ein Zuchthaus, May ist ein Hochstapler, seine Arbeitsleistung läßt zu wünschen übrig, die Reden, die er führt, könnten sich ungünstig auf das Anstaltsklima auswirken. »Ein Hochstapler, Herr Kochta!«

»Schriftstellerei ist auch Hochstapelei, zumindest diese.«

Nun nimmt der Direktor staunend den Zwicker ab.

»May schreibt das Schlechte aus sich heraus.«

»Und dann steht es auf dem Papier und wirkt schlecht auf andere.«

»Auf dem Papier kann May der große Mann sein, der er sein möchte, ohne daß er stehlen muß.«

Der Direktor entsinnt sich, daß er zu May gesagt hat: Dumm sind Sie nicht, May, aus Ihnen könnte noch etwas werden, Platz ist für jeden im Reich. An einen, der fragwürdige Bücher schreibt, hat er dabei allerdings nicht gedacht. »Auf Ihre Verantwortung, Kochta! Und kommen Sie mir nicht noch mal mit so was, wenn’s schiefgeht. Bekommt May Besuch?«

»Seinen Vater.«

»May kann ihm meinethalben sein Geschreibsel mitgeben. Ob der einen Verleger findet, ist seine Sache.« Ein Druckmittel gegen May, sinnt der Direktor. Es ist immer gut, wenn ein Sträfling etwas besitzt, was man ihm wegnehmen kann.

3

Mit dem Wort Ich beginnen viele Sätze. Manchmal probiert May eine Episode vor seinen Kameraden aus. Prott und die anderen hören skeptisch, belustigt zu, manchmal höhnen sie: Das will May wirklich selbst erlebt haben? Abends schreibt May, das Papier saugt jedes Wort auf, Papier höhnt nicht. Kochta liest geduldig. »Mehr Güte, May«, bittet er. »Ein Buch muß Hoffnung geben, Trost. Es muß den Leser gütiger machen. Das Gute muß siegen, May.«

Ich – dieses Ich überquert auf einem Segler das Rote Meer in Sonnenglut, das Wasser an Bord wird brackig. In einen Burnus ist dieses Ich gehüllt, sonnenverbrannt bis zur Unkenntlichkeit. Arabisch spricht dieses Ich wie ein Araber, denn viele Jahre hat es unter Arabern gelebt, sein bester Freund ist der älteste Sohn eines arabischen Stammesfürsten, ein schöner, edler Jüngling. Dieses Ich beherrscht den Koran; einmal, als es verdächtigt wird, ein Ungläubiger zu sein, zieht es sich durch seine Korankenntnisse aus der Affäre. Nach Mekka ist dieses Ich unterwegs, denn die schöne Braut des Jünglings wurde geraubt und als Sklavin verkauft. Mit untergeschlagenen Beinen sitzt dieses Ich auf Deck und späht über das flimmernde Wasser. Auf dem Herzen liegt kühl und hart ein Dolch.

Einmal wird May aus dem Arbeitsraum herausgerufen, in einer Zelle im Erdgeschoß wird er rasiert, ein Wärter ordnet an, daß May einen sauberen Kittel anzieht, der ohne Taschen ist. »Sie haben Besuch«, sagt der Wärter, »Sie wissen Bescheid, daß Sie über nichts reden dürfen, was mit dem Zuchthaus zusammenhängt, nicht, mit wem Sie zusammen sind. Nur Persönliches, May!«

May nickt, die Haut über der Stirn brennt. May wird einen Gang entlanggeführt, in einer Zelle sitzen Kochta und ein magerer, ergrauter Mann. May erschrickt, das ist sein Vater, der im letzten halben Jahr gealtert ist, als wären zehn Jahre vergangen. Dieser Vater erschrickt über das Aussehen seines Sohnes; bleich, gedunsen ist Karl, sein Lächeln steht im Widerspruch zu der Furcht in den Augen. Für eine Sekunde erinnert sich May an den Vater, der auf den Hügeln von Ernstthal die sächsische Armee befehligte und den Korsen schlug. Vater und Sohn geben sich die Hand, der Katechet sagt: »Sie wissen, worüber Sie sprechen dürfen und worüber nicht. Bitte, machen Sie mir keine Ungelegenheiten.« Er läßt einen Satz folgen, der ihm Unbehagen bereitet, weil er eine Heuchelei enthält, die ihm sein Amt leichter macht: »Sie beide sind doch gebildete Männer.«

»Ich habe geschrieben, Vater.«

»Du hast geschrieben?«

»Eine Erzählung, Vater, vielleicht einen halben Roman.«

Jähe Freude zuckt im Vater auf – sein Sohn ein Schriftsteller? Karl durfte schreiben, also hat er sich mit der Obrigkeit gut gestellt. Wird er amnestiert? Der Vater sucht beim Katecheten Unterstützung für seine Hoffnung. Kochta räuspert sich, aber ehe er Worte findet, sprudelt es aus Karl heraus: »Es wird ein Roman, Vater, ich schreibe meine Erlebnisse auf, eigentlich ist es ein Bericht.« Er bricht ab, denn der Vater weiß, daß sein Sohn niemals in Afrika war, und hier ist nicht die Zeit zu erklären, daß ein Erlebnis nicht unbedingt geschehen sein muß; auch Gedanken können wandern.

Vorsichtig schaltet sich Kochta ein, dämpft überschwengliche Hoffnung, gibt zu bedenken, daß geschrieben noch längst nicht gedruckt ist. Aber vielleicht gelingt es Herrn May, Fäden zu knüpfen? Kochta hat herumgehorcht, der Verleger Münchmeyer in Dresden ist ihm empfohlen worden, er gibt Journale und Kalender und Broschüren, wohl auch Bücher heraus. Der Vater notiert sich den Namen, Flecke treten auf seine Wangen, denn da breiten sich vor seinem Sohn gewaltige Möglichkeiten aus, eröffnet sich ein Weg nach oben und für ihn selbst vielleicht auch: er, der Vater eines Schriftstellers, der mit Verlegern verhandelt. Da werden die Leute in Ernstthals Wirtshäusern aufhorchen, an seinen Tisch werden sie rücken und ihm Bier und Weinbrand spendieren, auf daß er wieder und wieder berichte, was ihm in Dresden im Hause eines Verlegers widerfahren ist. Einen Vertrag wird er herumgehen lassen. Was ist gezahlt worden, zehn, hundert, dreihundert Taler?

»Nimm alles mit, Vater!«

Von den Geschwistern reden sie noch, vom Haus daheim in Ernstthal, das ein neues Dach braucht, über den Preis für Schiefer. Der Katechet wirft ein, die Besuchszeit sei in fünf Minuten verstrichen. Da will Karl noch rasch erläutern, wie das Schreiben die Dämonen verdrängt, aber er findet die Worte nicht, von denen er sicher ist, daß Vater sie versteht. Beim Händedruck sind wieder Flecke auf den Wangen des Vaters. »Bleib gesund, Karl! Und mach dem Herrn Katecheten keinen Verdruß!«